统编版必修上册2.2《红烛》课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册2.2《红烛》课件(共57张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-30 18:25:24 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

2.2 红烛

闻一多

教材中的考点:鉴赏咏物言志类诗歌

教材典例

《红烛》是如何托物言志的?

诗集介绍

诗集《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。它的内容丰富广泛,既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望献身艺术、报效祖国的理想;既反映了诗人对西方社会的失望和愤恨,更表现了诗人炽热的爱国思乡之情;同时,既有对爱情、对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗集《红烛》不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精练的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。这首与诗集同名的诗篇,就是诗集《红烛》的序诗。

初读诗歌 整体感知

诵读全诗。

思考:诗歌所写的对象(诗中的意象)是什么?这个意象有何特点?

红烛;红、燃烧、流泪 咏物诗;托物言志;象征手法

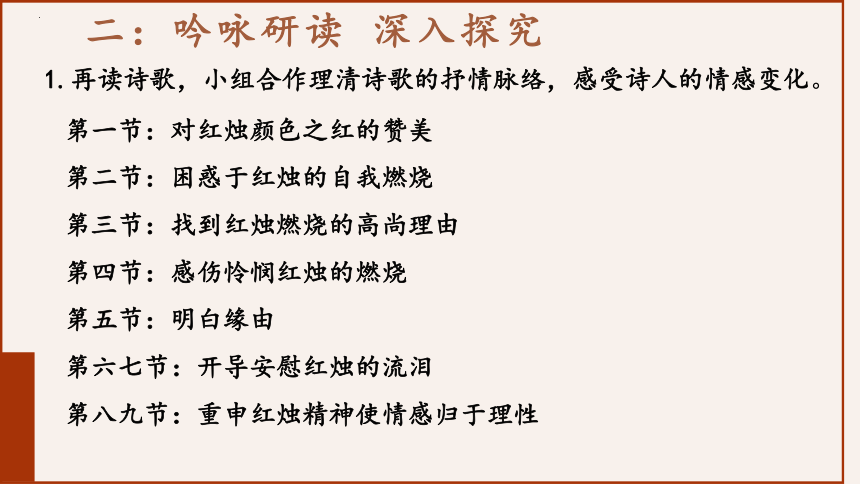

二:吟咏研读 深入探究

1.再读诗歌,小组合作理清诗歌的抒情脉络,感受诗人的情感变化。

第一节:对红烛颜色之红的赞美

第二节:困惑于红烛的自我燃烧

第三节:找到红烛燃烧的高尚理由

第四节:感伤怜悯红烛的燃烧

第五节:明白缘由

第六七节:开导安慰红烛的流泪

第八九节:重申红烛精神使情感归于理性

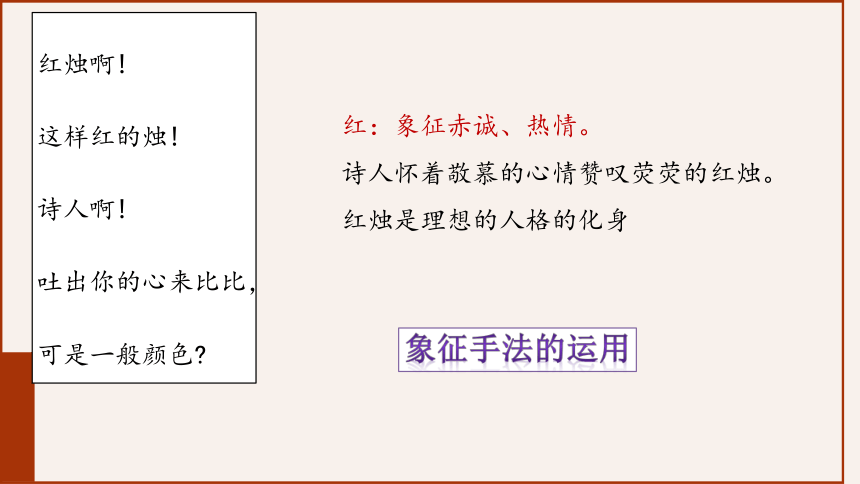

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,可是一般颜色

红:象征赤诚、热情。

诗人怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。

红烛是理想的人格的化身

象征手法的运用

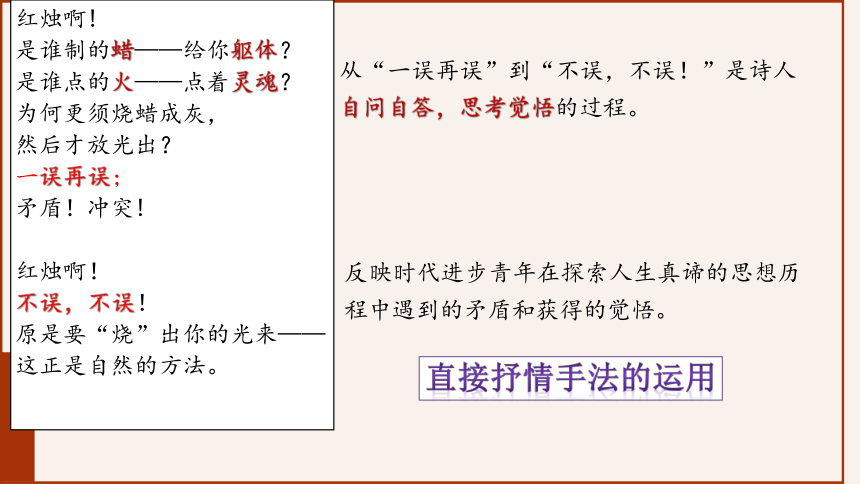

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

从“一误再误”到“不误,不误!”是诗人自问自答,思考觉悟的过程。

反映时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中遇到的矛盾和获得的觉悟。

直接抒情手法的运用

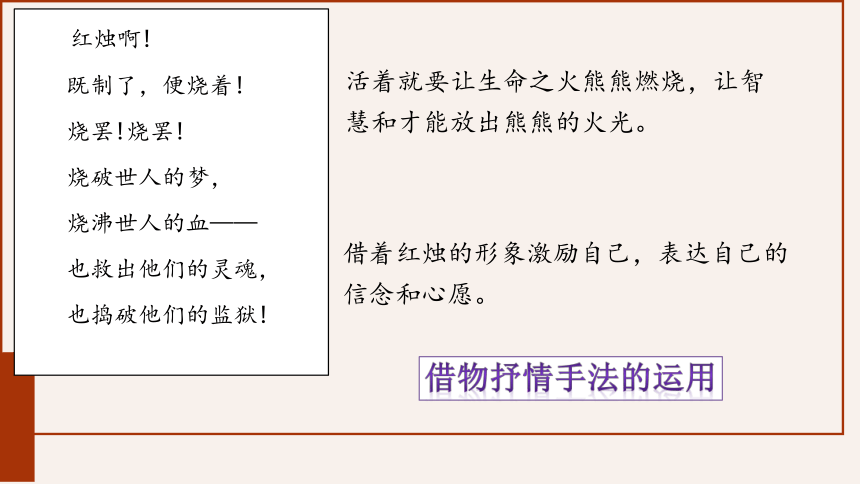

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

活着就要让生命之火熊熊燃烧,让智慧和才能放出熊熊的火光。

借着红烛的形象激励自己,表达自己的信念和心愿。

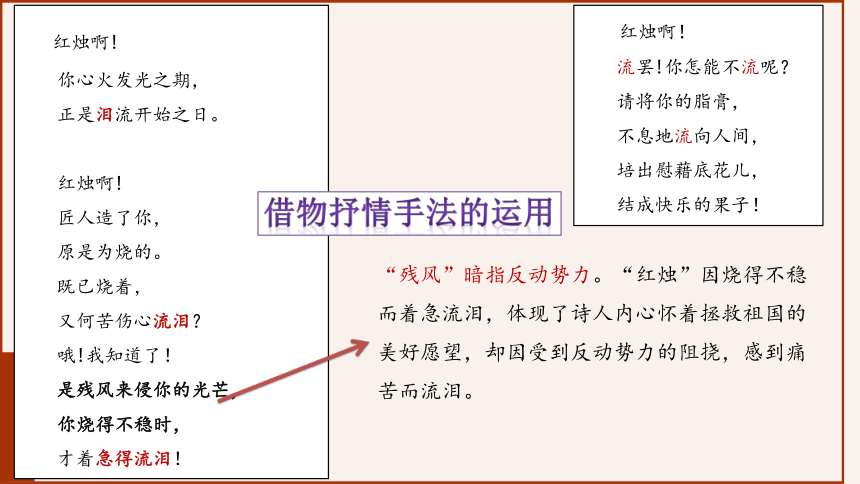

借物抒情手法的运用

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

“残风”暗指反动势力。“红烛”因烧得不稳而着急流泪,体现了诗人内心怀着拯救祖国的美好愿望,却因受到反动势力的阻挠,感到痛苦而流泪。

借物抒情手法的运用

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

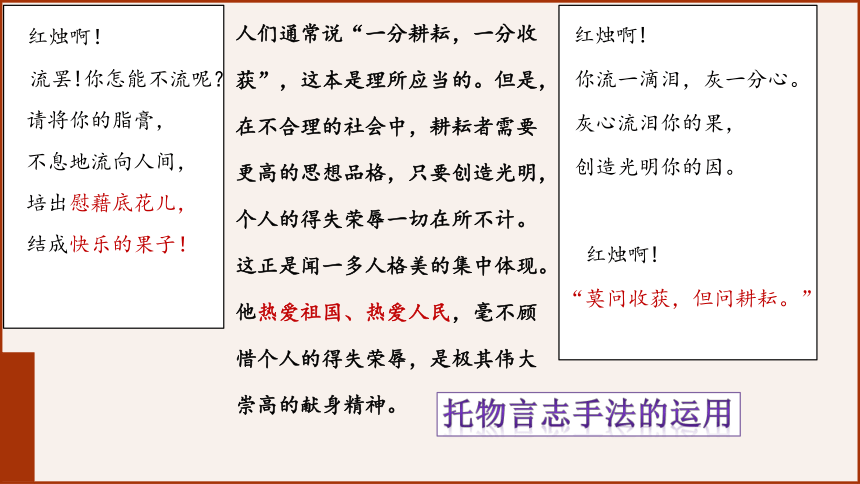

结成快乐的果子!

人们通常说“一分耕耘,一分收获”,这本是理所应当的。但是,在不合理的社会中,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

托物言志手法的运用

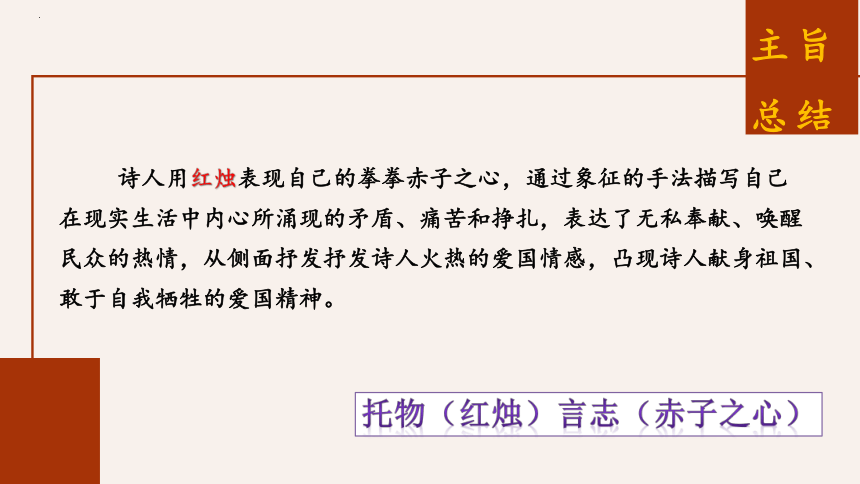

主旨总结

诗人用红烛表现自己的拳拳赤子之心,通过象征的手法描写自己在现实生活中内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎,表达了无私奉献、唤醒民众的热情,从侧面抒发抒发诗人火热的爱国情感,凸现诗人献身祖国、敢于自我牺牲的爱国精神。

托物(红烛)言志(赤子之心)

考点精讲

咏物言志诗鉴赏

1、了解咏物诗的一般特点。

2、尝试归纳鉴赏咏物诗的方法。

3、初步学习鉴赏咏物诗。

精讲:

咏物诗是指内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征、功能着意描摹,或着重对所咏之物的某一内韵进行吟咏,从而借以抒发思想感情的诗歌。

1、形式

标志

以物象为题,如《小松》、《子规》

咏(题、赠、赞)+物象,如《咏梅》、《赏牡丹》

物象+吟

一、定义

内容情感 常用技法

内容 单纯咏物、托物言志(寓意)、托物喻理、托物讽世。 (1)从具体描写的方法看,主要是正面描写(绘形绘色)与侧面烘托。

(2)从修辞手法看主要是比喻、拟人和对比。

(3)从抒情方法看主要是托物言志。

(4)从表现手法看主要是象征、衬托、对比。

情感 ①寄寓作者的理想抱负,或实现个人理想,或报效国家。 ②寄寓高尚的节操,或表达怀才不遇与命途多舛的伤感,或抒发年华易逝与理想破灭的哀愁。 ③托物讽世,或忧国忧民,或感时伤世,或愤世嫉俗,或针砭时弊,或冷嘲热讽。

寄托的情与志

艺术手法

物的特点

三、鉴赏思路

卜算子·咏梅

陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥辗作尘,只有香如故。

1、把握所咏之物的特点。

(声色形味、活动心理、品质特点、所处环境等)

(环境特点)断桥黄昏,风雨交加,苦寒荒凉。

(自身特点)不与群芳争春,虽然粉身碎骨而依旧芳香如故。

四、因例说法

2、体悟诗人在描摹事物中所寄托的情与志。(由物及人,知人论世,抓物与情志的契合点 )

受排挤而矢志不渝的诗人

遭嫉妒而依旧吐香的梅花

诗人以梅花自况,表现自己虽遭不幸、前途坎坷,但决不同流合污的高尚节操以及即使粉身碎骨而矢志不渝的斗争精神。

契合点

四、因例说法

卜算子·咏梅

陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥辗作尘,只有香如故。

3、分析诗人运用的艺术手法

托物言志、象征

拟人、比喻(借物喻人)、反衬

四、因例说法

形式标志

从对象上看,咏物诗的对象是单纯的某个物。着重对所咏之物的特征、功能进行刻画,或着重对所咏之物的某一内韵、精神进行吟咏。

从题目上看,或以所咏之物为诗名,例如虞世南的《蝉》、罗隐的《蜂》《雪》,齐己的《早梅》等。或以“咏某物”“题某物”“某物吟”等为题目形式,例如陆游的《卜算子 咏梅》、黄巢的《题菊花》、于谦的《石灰吟》等。也有一些咏物诗不是以所咏之物为诗名,例如韩愈的《早春呈水部张十八员外》、杜牧的《山行》等。

基本内容

1、单纯咏物。仅仅状物之形貌,言物之神态,仅求其形似,不赋予个人的感彩,最多表达诗人健康而高雅的审美情趣。如贺知章的《咏柳》赞美春柳的轻盈姿态,仅透露一点对自然之物的喜爱之情。

2、托物言志(寓意)。名为咏物,实则为了咏人与抒情。往往通过描摹物象写其特征与精神,融入个人的情感,或借物抒怀,或以物自喻,或感己伤时。如李纲的《病牛》(耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤?但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。)借牛任劳任怨、志在众生、唯有奉献、别无他求的性格特点,表达自己不忘抗金报国,为社稷苍生甘愿劳苦的心志。

3、托物喻理。通过咏物来表达一定的哲学或社会道理。如苏轼《琴诗》(若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?)道出只有主体与客体密切配合才能演奏出美妙的音乐来的道理。

4、托物讽世。通过咏物来揭示或批判社会的不公平现象。如罗隐的《蜂》(不论平地与山尖,无限风光尽被占。采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜?)赞颂勤劳无私者的同时,更讽刺那些不劳而获者。

5、咏物抒怀。这类诗歌所吟咏的物象往往是诗人自己的化身或是与诗人有某种相似。

A.借助赞美诗歌中物象的高尚品格,表达诗人自己的人生态度、追求。

B.以诗歌所咏之物自喻,反映自己不幸的遭遇,表达自己的感慨、愤懑或理想愿望。

思想感情

咏物言志诗所言之“志”在不同主旨的咏物诗中常常有不同的说法,主要表现为三个方面:

1、托物言志。寄寓作者的理想抱负与豪情壮志。或实现个人理想,或报效国家。

例: 题菊花 唐·黄巢

飒飒西风满院栽,蕊寒香冷蝶难来;

他年我若为青帝,报与桃花一处开。

诗人感叹菊花开不逢时,决心改变它的处境。寄托了诗人欲改革现实,施惠人间的理想与抱负,感情豪壮。

2、以物比喻。寄寓高尚的节操,或表达怀才不遇与命途多舛的伤感,或抒发年华易逝与理想破灭的哀愁。

例: 蝉 唐·虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

诗表面上写蝉饮清露,居疏桐,不借外力而蝉声远传。实是采用比兴手法,以物自况(自喻),通过蝉的高洁形象,比喻人(自己)品格的高尚。

又如: 小松 唐·杜荀鹤

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

诗表面写松树的特性以及它在不被关注的环境中渐渐成长。联系杜荀鹤一生才华横溢,却仕途坎坷终未酬志可看出,作者以物自喻,表达对自己虽有凌云志,却无人赏识的哀叹。

3、托物讽世。或忧国忧民,或感时伤世,或愤世嫉俗,或针砭时弊,或冷嘲热讽。

例: 官仓鼠 晚唐·曹邺

官仓老鼠大如斗,见人开仓亦不走。

健儿无粮百姓饥,谁遣朝朝入君口?

此诗以官仓鼠比喻那些只知道吸吮人民血汗的贪官污吏。那些搜刮民脂民膏的“大老鼠”为何会有恃无恐呢?诗人故意一问,矛头指向了最高统治者。

常用技法

咏物诗不仅仅是客观的描摹,满足于形似,诗人们更注重对所咏之物的神韵、品格进行发掘,即不但要形似(实写其形态、色泽特征、所处环境等),而且要神似(由物到人,由实到虚,写出精神品质)。

从具体描写的方法看,其常用的技法有正面描写(绘形绘色)与侧面烘托。

从整体构思看,其常用的技法有比喻、象征、拟人、对比。

从抒情的方法看,主要是托物言志。

①比喻、侧面烘托、托物言志

例: 卜算子·咏梅 宋·陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

词的上阕着力描写梅花开放的环境特点—断桥黄昏,风雨交加,苦寒荒凉,以侧面烘托梅独自绽放的落寞凄清和饱受风雨之苦的情形。下阕以梅自喻,托物言志:表现出陆游性格,不与争宠献媚、阿谀奉承之徒为伍的品格和坚守高节情操的傲骨。

②对比

例: 画眉鸟 宋·欧阳修

百转千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

前两句描绘了林间画眉自由自在的美好形象:鸟声婉转,鸟影翩翩,山花绚丽,树荫浓密,可以自由地飞翔。全诗运用对比手法,将笼中画眉和林间画眉对比,表达了作者对自由的歌颂和追求。

③象征

例: 白云泉 唐·白居易

天平山上白云泉,云自无心水自闲。

何必奔冲山下去,更添波浪向人间。

诗人运用象征手法写景寓志,以云水的消遥自在比喻恬淡的胸怀和闲适的心情,用泉水激起的自然风浪象征社会风浪,言浅意深,理趣盎然。

诗人笔下都会咏什么物?你能读懂一般的咏物诗吗?

石灰吟(明·于谦)

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

你能读懂这些咏物诗吗?

小松(唐. 杜荀鹤 )

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

蝉(唐·虞世南)

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

注:緌是古人结在颔下的帽带下垂部分,蝉的头部有伸出的触须,形状像下垂的冠缨,故说“垂緌”。

石灰吟

明·于谦

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

不怕困难 不畏牺牲 保持清白

蝉(唐·虞世南)

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

蝉:夫头上有緌,则其文也;含气饮露,则其清也;黍稷不食,则其廉也;处不巢居,则其俭也;应候守常,则其信也。(蝉头形状像古代乌纱帽的形状,具有文的品格;蝉栖高饮露,有清高的品格 。 )

梧桐:《诗经·大雅》:凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳。(梧桐:身披灿烂朝阳象征品格的高洁美好。 )

品格高洁自会声名远播,无须凭借。

露:屈原《离骚》朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。

小松(唐. 杜荀鹤 )

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

托物讽喻 :时人目光短浅、不识人才。

二、整体把握

结合做过的、学过的诗歌,你能归纳出咏物诗的基本特点和鉴赏方法吗?(结合学案补充的诗歌)

皮日休《咏螃蟹》莫道无心畏雷电,海龙王处也横行。

薛宝钗《螃蟹咏》眼前道路无经纬,皮里春秋空黑黄。

何 逊《咏早梅》应知早飘落,故逐上春来。

于 谦《石灰吟》粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

杜荀鹤《小松》时人不识凌云木,直待凌云始道高。

陆 游《咏梅》寂寞开无主。已是黄昏独自愁!

毛泽东《咏梅》已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏……她在丛中笑。

林黛玉《咏柳》飘泊亦如人命薄。草木也知愁,韶华竟白头!

薛宝钗《咏柳》好风凭借力,送我上青云!

……

归纳总结

(1)咏物诗:

借描写表达 。

2)主要的写作方式: 。

常用的手法还有:。

客观的“物”(山川河岳、草木虫鱼)

特点 (外在形、态、声、色、环境;内在品格、精神)

诗人理想、志向、情怀、爱憎

托物言志

比喻、拟人、对比、衬托、典故……

(3)咏物诗常见情感

①寄寓作者的志向操守,理想抱负:不慕名利、不羡富贵、坚贞不屈,高洁脱俗……《竹石》《石灰吟》 虞世南《蝉》

②身世遭遇。骆宾王《在狱咏蝉》 林黛玉《咏柳》

③托物讽世:或感时伤世,或愤世嫉俗,或针砭时弊,或冷嘲热讽。《小松》《官仓鼠》 薛宝钗《咏螃蟹》

总结:鉴赏咏物诗的方法

1、结合注释,读懂诗歌大意。

2、找出主要物象,提炼物象特征(关注修辞/表达技巧)

外在:形、色、味、声、环境

内在:品格、精神

3、结合诗人生平经历、遭遇,分析寄托的情感。

学以致用

鉴赏咏物言志类诗歌。

诗歌的语言富有“暗示性”,“菊花”这一意象在古诗词中都有哪些常见含义?

下面两首咏菊诗分别写了菊花的什么特点?表达了诗人怎样的情感?请结合诗句具体分析。

野菊

【宋】杨万里

未与骚人当糗粮, 况随流俗作重阳。

政缘在野有幽色,肯为无人减妙香?

已晚相逢半山碧, 便忙也折一枝黄。

花应冷笑东篱族,犹向陶翁觅宠光。

【注】①糗粮:干粮。首句典出屈原《离骚》“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”句。

②政:通“正。(2012 天津卷)

菊花[唐]李商隐 暗暗淡淡紫,融融冶冶黄。陶令篱边色,罗含宅里香。几时禁重露,实是怯残阳。愿泛金鹦鹉,升君白玉堂。

【注】①融融:光润的样子。冶冶:艳丽的样子②《晋书·罗含传》:及致仕还家,阶庭忽兰菊从生,以为德行之感焉。③金鹦鹉:金制的状如鹦鹉螺的酒杯。④白玉堂:指豪华的厅堂,喻朝廷。

野菊

【宋】杨万里

未与骚人当糗粮, 况随流俗作重阳。

政缘在野有幽色,肯为无人减妙香?

已晚相逢半山碧, 便忙也折一枝黄。

花应冷笑东篱族,犹向陶翁觅宠光。

【注】

①糗粮:干粮。首句典出屈原《离骚》“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”句。

②政:通“正。(2012 天津卷)

不给文人骚客做干粮,更不肯随流俗在重阳节被俗人赏识。

正因为在野外更有清幽颜色。哪肯因为无人欣赏减掉自己的幽香呢?

已是傍晚时分,在绿色的半山腰中与野菊相逢。即使匆忙也要折一枝淡黄的野菊。野菊也许会冷笑那些家养的菊花,因为家菊们竟然向陶渊明寻求恩宠。

超凡高洁 不媚俗邀宠

野菊

【宋】杨万里

未与骚人当糗粮, 况随流俗作重阳。

政缘在野有幽色,肯为无人减妙香?

已晚相逢半山碧, 便忙也折一枝黄。

花应冷笑东篱族,犹向陶翁觅宠光。

【注】

①糗粮:干粮。首句典出屈原《离骚》“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”句。

②政:通“正。(2012 天津卷)

野菊生长于山野,花色清淡,香气清馨。不因无人欣赏而减其香,不为外部环境而改变内心的高洁。

诗人借野菊形象抒发了自己不媚俗邀宠的情怀,表达了诗人超凡脱俗的志趣。

菊花[唐]李商隐 暗暗淡淡紫,融融冶冶黄。陶令篱边色,罗含宅里香。几时禁重露,实是怯残阳。

愿泛金鹦鹉,升君白玉堂。

【注】①融融:光润的样子;冶冶:艳丽的样子②《晋书·罗含传》:及致仕还家,阶庭忽兰菊从生,以为德行之感焉。③泛:漂浮。此处指以菊花浸酒。金鹦鹉金鹦鹉:金制的状如鹦鹉螺的酒杯。④白玉堂:指豪华的厅堂,喻朝廷。

暗暗淡淡的紫色,温润娇艳的黄色。有陶渊明东篱边上菊花淡雅的颜色,也有罗含庭院里菊花的芬芳。

菊花几时承受(不住)浓重的霜露呢?实际是害怕夕阳的来临啊。菊花愿浸(漂浮)在金鹦鹉杯中,使菊花酒升入白玉做的殿堂上。

虚度年华的忧虑

希望被朝廷赏识重用

《离骚》日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

写作背景:

唐文宗开成四年(839),李商隐通过吏部考试,做秘书省校书郎,但仅几月就被调到地方,担任县尉。他内心深处对自己屈居县尉一事,始终不快,不甘久居,一心想入朝任职。

开成五年(840),他的岳父王茂元入朝为官,他便告假携眷到长安居住,以求汲引。此年九月,为谋求新的出路。他又辞去宏农县尉。这首诗即作于此时。

前六句:表达了诗人才德俱佳却不为世用的苦闷以及对时光流逝的感慨

(或:对自己抱负不能施展,虚度年华的忧虑) ;

最后两句:表达希望被朝廷赏识重用之意。

谢谢观赏

2.2 红烛

闻一多

教材中的考点:鉴赏咏物言志类诗歌

教材典例

《红烛》是如何托物言志的?

诗集介绍

诗集《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。它的内容丰富广泛,既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望献身艺术、报效祖国的理想;既反映了诗人对西方社会的失望和愤恨,更表现了诗人炽热的爱国思乡之情;同时,既有对爱情、对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗集《红烛》不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精练的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。这首与诗集同名的诗篇,就是诗集《红烛》的序诗。

初读诗歌 整体感知

诵读全诗。

思考:诗歌所写的对象(诗中的意象)是什么?这个意象有何特点?

红烛;红、燃烧、流泪 咏物诗;托物言志;象征手法

二:吟咏研读 深入探究

1.再读诗歌,小组合作理清诗歌的抒情脉络,感受诗人的情感变化。

第一节:对红烛颜色之红的赞美

第二节:困惑于红烛的自我燃烧

第三节:找到红烛燃烧的高尚理由

第四节:感伤怜悯红烛的燃烧

第五节:明白缘由

第六七节:开导安慰红烛的流泪

第八九节:重申红烛精神使情感归于理性

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,可是一般颜色

红:象征赤诚、热情。

诗人怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。

红烛是理想的人格的化身

象征手法的运用

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

从“一误再误”到“不误,不误!”是诗人自问自答,思考觉悟的过程。

反映时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中遇到的矛盾和获得的觉悟。

直接抒情手法的运用

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

活着就要让生命之火熊熊燃烧,让智慧和才能放出熊熊的火光。

借着红烛的形象激励自己,表达自己的信念和心愿。

借物抒情手法的运用

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

“残风”暗指反动势力。“红烛”因烧得不稳而着急流泪,体现了诗人内心怀着拯救祖国的美好愿望,却因受到反动势力的阻挠,感到痛苦而流泪。

借物抒情手法的运用

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

人们通常说“一分耕耘,一分收获”,这本是理所应当的。但是,在不合理的社会中,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

托物言志手法的运用

主旨总结

诗人用红烛表现自己的拳拳赤子之心,通过象征的手法描写自己在现实生活中内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎,表达了无私奉献、唤醒民众的热情,从侧面抒发抒发诗人火热的爱国情感,凸现诗人献身祖国、敢于自我牺牲的爱国精神。

托物(红烛)言志(赤子之心)

考点精讲

咏物言志诗鉴赏

1、了解咏物诗的一般特点。

2、尝试归纳鉴赏咏物诗的方法。

3、初步学习鉴赏咏物诗。

精讲:

咏物诗是指内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征、功能着意描摹,或着重对所咏之物的某一内韵进行吟咏,从而借以抒发思想感情的诗歌。

1、形式

标志

以物象为题,如《小松》、《子规》

咏(题、赠、赞)+物象,如《咏梅》、《赏牡丹》

物象+吟

一、定义

内容情感 常用技法

内容 单纯咏物、托物言志(寓意)、托物喻理、托物讽世。 (1)从具体描写的方法看,主要是正面描写(绘形绘色)与侧面烘托。

(2)从修辞手法看主要是比喻、拟人和对比。

(3)从抒情方法看主要是托物言志。

(4)从表现手法看主要是象征、衬托、对比。

情感 ①寄寓作者的理想抱负,或实现个人理想,或报效国家。 ②寄寓高尚的节操,或表达怀才不遇与命途多舛的伤感,或抒发年华易逝与理想破灭的哀愁。 ③托物讽世,或忧国忧民,或感时伤世,或愤世嫉俗,或针砭时弊,或冷嘲热讽。

寄托的情与志

艺术手法

物的特点

三、鉴赏思路

卜算子·咏梅

陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥辗作尘,只有香如故。

1、把握所咏之物的特点。

(声色形味、活动心理、品质特点、所处环境等)

(环境特点)断桥黄昏,风雨交加,苦寒荒凉。

(自身特点)不与群芳争春,虽然粉身碎骨而依旧芳香如故。

四、因例说法

2、体悟诗人在描摹事物中所寄托的情与志。(由物及人,知人论世,抓物与情志的契合点 )

受排挤而矢志不渝的诗人

遭嫉妒而依旧吐香的梅花

诗人以梅花自况,表现自己虽遭不幸、前途坎坷,但决不同流合污的高尚节操以及即使粉身碎骨而矢志不渝的斗争精神。

契合点

四、因例说法

卜算子·咏梅

陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥辗作尘,只有香如故。

3、分析诗人运用的艺术手法

托物言志、象征

拟人、比喻(借物喻人)、反衬

四、因例说法

形式标志

从对象上看,咏物诗的对象是单纯的某个物。着重对所咏之物的特征、功能进行刻画,或着重对所咏之物的某一内韵、精神进行吟咏。

从题目上看,或以所咏之物为诗名,例如虞世南的《蝉》、罗隐的《蜂》《雪》,齐己的《早梅》等。或以“咏某物”“题某物”“某物吟”等为题目形式,例如陆游的《卜算子 咏梅》、黄巢的《题菊花》、于谦的《石灰吟》等。也有一些咏物诗不是以所咏之物为诗名,例如韩愈的《早春呈水部张十八员外》、杜牧的《山行》等。

基本内容

1、单纯咏物。仅仅状物之形貌,言物之神态,仅求其形似,不赋予个人的感彩,最多表达诗人健康而高雅的审美情趣。如贺知章的《咏柳》赞美春柳的轻盈姿态,仅透露一点对自然之物的喜爱之情。

2、托物言志(寓意)。名为咏物,实则为了咏人与抒情。往往通过描摹物象写其特征与精神,融入个人的情感,或借物抒怀,或以物自喻,或感己伤时。如李纲的《病牛》(耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤?但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。)借牛任劳任怨、志在众生、唯有奉献、别无他求的性格特点,表达自己不忘抗金报国,为社稷苍生甘愿劳苦的心志。

3、托物喻理。通过咏物来表达一定的哲学或社会道理。如苏轼《琴诗》(若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?)道出只有主体与客体密切配合才能演奏出美妙的音乐来的道理。

4、托物讽世。通过咏物来揭示或批判社会的不公平现象。如罗隐的《蜂》(不论平地与山尖,无限风光尽被占。采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜?)赞颂勤劳无私者的同时,更讽刺那些不劳而获者。

5、咏物抒怀。这类诗歌所吟咏的物象往往是诗人自己的化身或是与诗人有某种相似。

A.借助赞美诗歌中物象的高尚品格,表达诗人自己的人生态度、追求。

B.以诗歌所咏之物自喻,反映自己不幸的遭遇,表达自己的感慨、愤懑或理想愿望。

思想感情

咏物言志诗所言之“志”在不同主旨的咏物诗中常常有不同的说法,主要表现为三个方面:

1、托物言志。寄寓作者的理想抱负与豪情壮志。或实现个人理想,或报效国家。

例: 题菊花 唐·黄巢

飒飒西风满院栽,蕊寒香冷蝶难来;

他年我若为青帝,报与桃花一处开。

诗人感叹菊花开不逢时,决心改变它的处境。寄托了诗人欲改革现实,施惠人间的理想与抱负,感情豪壮。

2、以物比喻。寄寓高尚的节操,或表达怀才不遇与命途多舛的伤感,或抒发年华易逝与理想破灭的哀愁。

例: 蝉 唐·虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

诗表面上写蝉饮清露,居疏桐,不借外力而蝉声远传。实是采用比兴手法,以物自况(自喻),通过蝉的高洁形象,比喻人(自己)品格的高尚。

又如: 小松 唐·杜荀鹤

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

诗表面写松树的特性以及它在不被关注的环境中渐渐成长。联系杜荀鹤一生才华横溢,却仕途坎坷终未酬志可看出,作者以物自喻,表达对自己虽有凌云志,却无人赏识的哀叹。

3、托物讽世。或忧国忧民,或感时伤世,或愤世嫉俗,或针砭时弊,或冷嘲热讽。

例: 官仓鼠 晚唐·曹邺

官仓老鼠大如斗,见人开仓亦不走。

健儿无粮百姓饥,谁遣朝朝入君口?

此诗以官仓鼠比喻那些只知道吸吮人民血汗的贪官污吏。那些搜刮民脂民膏的“大老鼠”为何会有恃无恐呢?诗人故意一问,矛头指向了最高统治者。

常用技法

咏物诗不仅仅是客观的描摹,满足于形似,诗人们更注重对所咏之物的神韵、品格进行发掘,即不但要形似(实写其形态、色泽特征、所处环境等),而且要神似(由物到人,由实到虚,写出精神品质)。

从具体描写的方法看,其常用的技法有正面描写(绘形绘色)与侧面烘托。

从整体构思看,其常用的技法有比喻、象征、拟人、对比。

从抒情的方法看,主要是托物言志。

①比喻、侧面烘托、托物言志

例: 卜算子·咏梅 宋·陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

词的上阕着力描写梅花开放的环境特点—断桥黄昏,风雨交加,苦寒荒凉,以侧面烘托梅独自绽放的落寞凄清和饱受风雨之苦的情形。下阕以梅自喻,托物言志:表现出陆游性格,不与争宠献媚、阿谀奉承之徒为伍的品格和坚守高节情操的傲骨。

②对比

例: 画眉鸟 宋·欧阳修

百转千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

前两句描绘了林间画眉自由自在的美好形象:鸟声婉转,鸟影翩翩,山花绚丽,树荫浓密,可以自由地飞翔。全诗运用对比手法,将笼中画眉和林间画眉对比,表达了作者对自由的歌颂和追求。

③象征

例: 白云泉 唐·白居易

天平山上白云泉,云自无心水自闲。

何必奔冲山下去,更添波浪向人间。

诗人运用象征手法写景寓志,以云水的消遥自在比喻恬淡的胸怀和闲适的心情,用泉水激起的自然风浪象征社会风浪,言浅意深,理趣盎然。

诗人笔下都会咏什么物?你能读懂一般的咏物诗吗?

石灰吟(明·于谦)

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

你能读懂这些咏物诗吗?

小松(唐. 杜荀鹤 )

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

蝉(唐·虞世南)

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

注:緌是古人结在颔下的帽带下垂部分,蝉的头部有伸出的触须,形状像下垂的冠缨,故说“垂緌”。

石灰吟

明·于谦

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

不怕困难 不畏牺牲 保持清白

蝉(唐·虞世南)

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

蝉:夫头上有緌,则其文也;含气饮露,则其清也;黍稷不食,则其廉也;处不巢居,则其俭也;应候守常,则其信也。(蝉头形状像古代乌纱帽的形状,具有文的品格;蝉栖高饮露,有清高的品格 。 )

梧桐:《诗经·大雅》:凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳。(梧桐:身披灿烂朝阳象征品格的高洁美好。 )

品格高洁自会声名远播,无须凭借。

露:屈原《离骚》朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。

小松(唐. 杜荀鹤 )

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

托物讽喻 :时人目光短浅、不识人才。

二、整体把握

结合做过的、学过的诗歌,你能归纳出咏物诗的基本特点和鉴赏方法吗?(结合学案补充的诗歌)

皮日休《咏螃蟹》莫道无心畏雷电,海龙王处也横行。

薛宝钗《螃蟹咏》眼前道路无经纬,皮里春秋空黑黄。

何 逊《咏早梅》应知早飘落,故逐上春来。

于 谦《石灰吟》粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

杜荀鹤《小松》时人不识凌云木,直待凌云始道高。

陆 游《咏梅》寂寞开无主。已是黄昏独自愁!

毛泽东《咏梅》已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏……她在丛中笑。

林黛玉《咏柳》飘泊亦如人命薄。草木也知愁,韶华竟白头!

薛宝钗《咏柳》好风凭借力,送我上青云!

……

归纳总结

(1)咏物诗:

借描写表达 。

2)主要的写作方式: 。

常用的手法还有:。

客观的“物”(山川河岳、草木虫鱼)

特点 (外在形、态、声、色、环境;内在品格、精神)

诗人理想、志向、情怀、爱憎

托物言志

比喻、拟人、对比、衬托、典故……

(3)咏物诗常见情感

①寄寓作者的志向操守,理想抱负:不慕名利、不羡富贵、坚贞不屈,高洁脱俗……《竹石》《石灰吟》 虞世南《蝉》

②身世遭遇。骆宾王《在狱咏蝉》 林黛玉《咏柳》

③托物讽世:或感时伤世,或愤世嫉俗,或针砭时弊,或冷嘲热讽。《小松》《官仓鼠》 薛宝钗《咏螃蟹》

总结:鉴赏咏物诗的方法

1、结合注释,读懂诗歌大意。

2、找出主要物象,提炼物象特征(关注修辞/表达技巧)

外在:形、色、味、声、环境

内在:品格、精神

3、结合诗人生平经历、遭遇,分析寄托的情感。

学以致用

鉴赏咏物言志类诗歌。

诗歌的语言富有“暗示性”,“菊花”这一意象在古诗词中都有哪些常见含义?

下面两首咏菊诗分别写了菊花的什么特点?表达了诗人怎样的情感?请结合诗句具体分析。

野菊

【宋】杨万里

未与骚人当糗粮, 况随流俗作重阳。

政缘在野有幽色,肯为无人减妙香?

已晚相逢半山碧, 便忙也折一枝黄。

花应冷笑东篱族,犹向陶翁觅宠光。

【注】①糗粮:干粮。首句典出屈原《离骚》“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”句。

②政:通“正。(2012 天津卷)

菊花[唐]李商隐 暗暗淡淡紫,融融冶冶黄。陶令篱边色,罗含宅里香。几时禁重露,实是怯残阳。愿泛金鹦鹉,升君白玉堂。

【注】①融融:光润的样子。冶冶:艳丽的样子②《晋书·罗含传》:及致仕还家,阶庭忽兰菊从生,以为德行之感焉。③金鹦鹉:金制的状如鹦鹉螺的酒杯。④白玉堂:指豪华的厅堂,喻朝廷。

野菊

【宋】杨万里

未与骚人当糗粮, 况随流俗作重阳。

政缘在野有幽色,肯为无人减妙香?

已晚相逢半山碧, 便忙也折一枝黄。

花应冷笑东篱族,犹向陶翁觅宠光。

【注】

①糗粮:干粮。首句典出屈原《离骚》“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”句。

②政:通“正。(2012 天津卷)

不给文人骚客做干粮,更不肯随流俗在重阳节被俗人赏识。

正因为在野外更有清幽颜色。哪肯因为无人欣赏减掉自己的幽香呢?

已是傍晚时分,在绿色的半山腰中与野菊相逢。即使匆忙也要折一枝淡黄的野菊。野菊也许会冷笑那些家养的菊花,因为家菊们竟然向陶渊明寻求恩宠。

超凡高洁 不媚俗邀宠

野菊

【宋】杨万里

未与骚人当糗粮, 况随流俗作重阳。

政缘在野有幽色,肯为无人减妙香?

已晚相逢半山碧, 便忙也折一枝黄。

花应冷笑东篱族,犹向陶翁觅宠光。

【注】

①糗粮:干粮。首句典出屈原《离骚》“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”句。

②政:通“正。(2012 天津卷)

野菊生长于山野,花色清淡,香气清馨。不因无人欣赏而减其香,不为外部环境而改变内心的高洁。

诗人借野菊形象抒发了自己不媚俗邀宠的情怀,表达了诗人超凡脱俗的志趣。

菊花[唐]李商隐 暗暗淡淡紫,融融冶冶黄。陶令篱边色,罗含宅里香。几时禁重露,实是怯残阳。

愿泛金鹦鹉,升君白玉堂。

【注】①融融:光润的样子;冶冶:艳丽的样子②《晋书·罗含传》:及致仕还家,阶庭忽兰菊从生,以为德行之感焉。③泛:漂浮。此处指以菊花浸酒。金鹦鹉金鹦鹉:金制的状如鹦鹉螺的酒杯。④白玉堂:指豪华的厅堂,喻朝廷。

暗暗淡淡的紫色,温润娇艳的黄色。有陶渊明东篱边上菊花淡雅的颜色,也有罗含庭院里菊花的芬芳。

菊花几时承受(不住)浓重的霜露呢?实际是害怕夕阳的来临啊。菊花愿浸(漂浮)在金鹦鹉杯中,使菊花酒升入白玉做的殿堂上。

虚度年华的忧虑

希望被朝廷赏识重用

《离骚》日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

写作背景:

唐文宗开成四年(839),李商隐通过吏部考试,做秘书省校书郎,但仅几月就被调到地方,担任县尉。他内心深处对自己屈居县尉一事,始终不快,不甘久居,一心想入朝任职。

开成五年(840),他的岳父王茂元入朝为官,他便告假携眷到长安居住,以求汲引。此年九月,为谋求新的出路。他又辞去宏农县尉。这首诗即作于此时。

前六句:表达了诗人才德俱佳却不为世用的苦闷以及对时光流逝的感慨

(或:对自己抱负不能施展,虚度年华的忧虑) ;

最后两句:表达希望被朝廷赏识重用之意。

谢谢观赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读