2024届高考语文复习:作文核心素养 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习:作文核心素养 课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 629.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-30 20:30:54 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

近年的高考作文没有回避热点,表现出很强的关注意识。整体而言,要求体认家国情怀,感受民族精神,思考全球化等大背景和大格局,表现对社会的责任与担当。

从材料表述到提示语和要求,都提供了较为宽泛的写作角度,提供了更开放的发挥空间。淡化审题并不意味着不需要审题,都以显性或隐性的方式,对写作方向做了具体要求,如果不能整体思考,就会忽略一些具体细节,从而出现偏题现象。

立意更加开放灵活,限制设定明确具体

主题紧紧贴近现实,凸显时代健康品质

高考作文六大核心素养:人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新。每一种素养都能够表现出年轻考生应该具备的品质,符合年轻人追求梦想、实现个人价值的规律,具有鲜明的时代特色。认真解读这六大素养,不难发现,其都与考生在成长过程中应该具备的优秀品质相关。

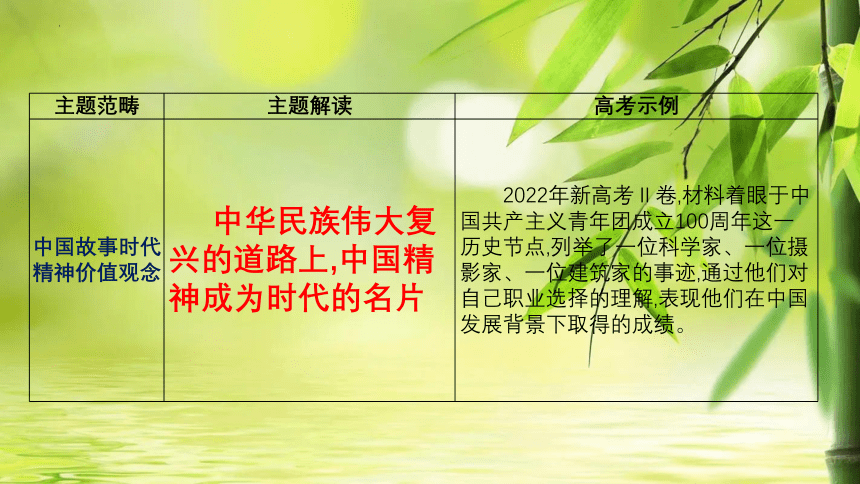

主题范畴 主题解读 高考示例

中国故事时代精神价值观念 中华民族伟大复兴的道路上,中国精神成为时代的名片 2022年新高考Ⅱ卷,材料着眼于中国共产主义青年团成立100周年这一历史节点,列举了一位科学家、一位摄影家、一位建筑家的事迹,通过他们对自己职业选择的理解,表现他们在中国发展背景下取得的成绩。

主题范畴 主题解读 高考示例

中国故事时代精神价值观念 践行社会主义核心价值观,弘扬时代主旋律 2021年全国甲卷“可为与有为”,便突出了中国故事和红色精神。写作时,考生可以围绕“可为”与“有为”二者之间的关系,结合中国历史发展进程,表达具有建设性的认识。

续表

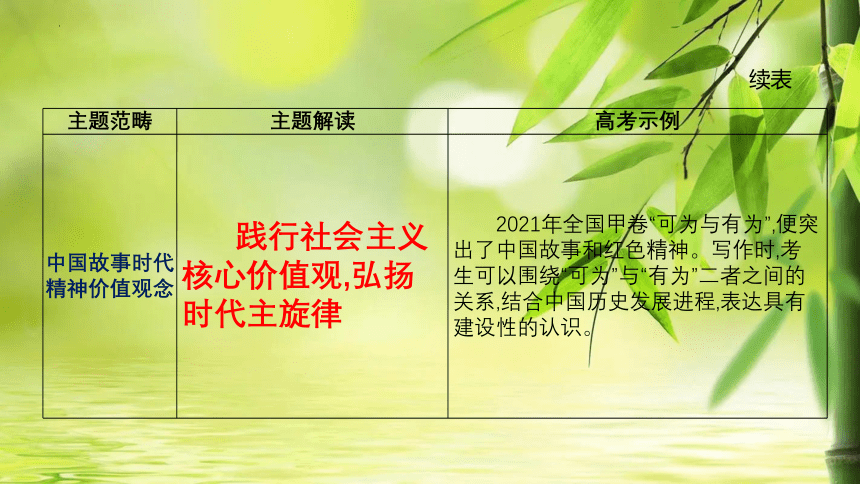

主题范畴 主题解读 高考示例

青春责任 青春时期是生命的黄金阶段,青年是国家的希望和未来,担负着建设社会主义中国的历史责任 2022年浙江卷,以浙江省着力强化创新驱动为背景材料,为青年人才培养指明了方向,突出了青年发展、青年责任的主题。

续表

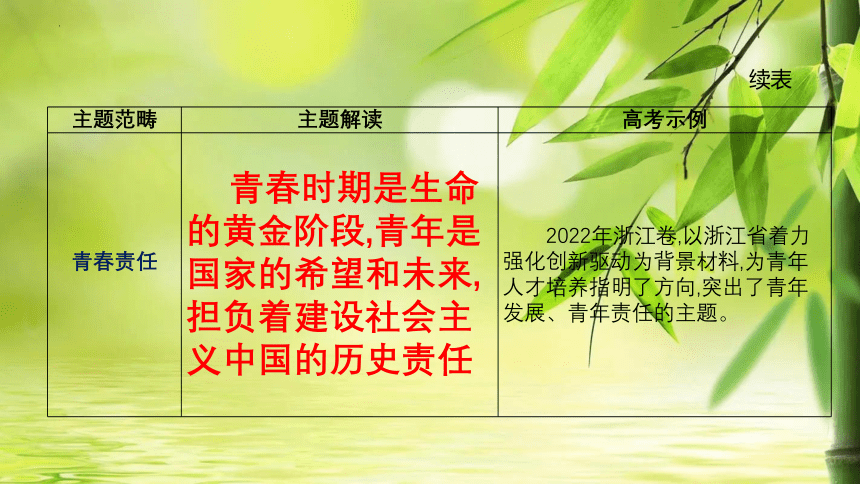

主题范畴 主题解读 高考示例

生命价值 成长方向 青年是社会主义的接班人,要不断提升思想认识,增强主人翁的责任意识,树立积极健康的人生观和价值观 2021年全国乙卷“青年理想”,考生在表达对“理想”这一话题的思考时,可结合材料中所说的“基础、方法、路径、目标及其关系等”,立足“新时代”这一时代节点,将笔触延伸到当代青年对理想的追求、对自身发展的思考等方向。

续表

主题范畴 主题解读 高考示例

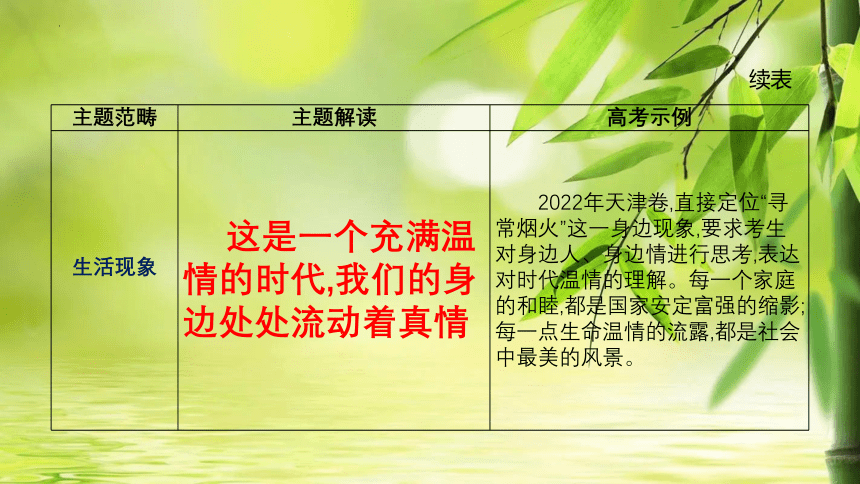

生活现象 这是一个充满温情的时代,我们的身边处处流动着真情 2022年天津卷,直接定位“寻常烟火”这一身边现象,要求考生对身边人、身边情进行思考,表达对时代温情的理解。每一个家庭的和睦,都是国家安定富强的缩影;每一点生命温情的流露,都是社会中最美的风景。

续表

主题范畴 主题解读 高考示例

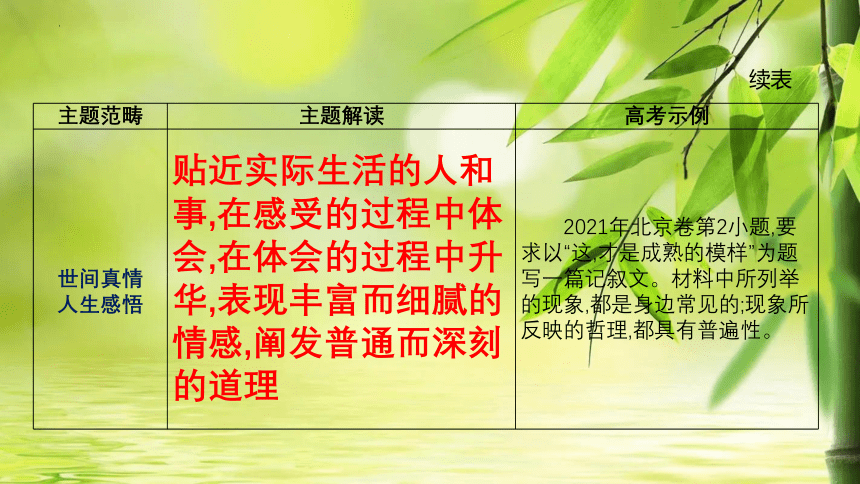

世间真情 人生感悟 贴近实际生活的人和事,在感受的过程中体会,在体会的过程中升华,表现丰富而细腻的情感,阐发普通而深刻的道理 2021年北京卷第2小题,要求以“这,才是成熟的模样”为题写一篇记叙文。材料中所列举的现象,都是身边常见的;现象所反映的哲理,都具有普遍性。

续表

主题范畴 主题解读 高考示例

关注经典 文化,是当前作文命题关注的重要内容,挖掘经典文化的内涵 2022年全国甲卷作文材料便从《红楼梦》中“大观园试才题对额”这一回出发,以给匾额题名这一具体情节,引出对“或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创”这三种态度的思考。

续表

主题范畴 主题解读 高考示例

触摸文化 传承创新 提炼具有时代特色的认识与感悟。对经典中的具体内容进行解读,以全新的方式演绎时代的话题 又如2022年新高考Ⅰ卷,便从文化的视角,选择了“本手、妙手、俗手”这三个围棋术语为分析对象,从中引出对基础与创造的思考

续表

近年各考区作文所给的材料,一般具有鲜明的立意方向,这就要求在审读过程中运用理性的思考,透过现象深入本质,揭示事物的内在关系,从而树立具有启发性的观点。这样,文章才能展示充满个性化的认识,表达具有思辨性的观点

灵活发散多元思维,鲜明表现辩证色彩

思维方式 特点解读 高考示例

一分为二 客观全面 分析问题,如果能够运用一分为二、实事求是的观点,便可以对事物或现象得到全面客观的认识。 2021年上海卷作文题,考生在对“时间的沉淀”与“事物的价值”这一关系进行思考时,可能会出现多种结论,这是因为不同的人有不同的看法。

思维方式 特点解读 高考示例

普遍联系 相互作用 在议论文写作时,可以运用普遍联系的观点,分析形式与内容、结果与原因、必然与偶然、现象与本质等之间的辩证关系。 2022年新高考 Ⅱ 卷,考生在解读“选择·创造·未来”三者之间的关系时,就需要运用普遍联系的观点,由个人的目标选择,联系到现实的发展;由个人的努力创造,联系到国家的科技进步;由个人对未来的憧憬,联系到民族的复兴伟业。这样,整个写作过程就表现出严谨的逻辑性。

续表

思维方式 特点解读 高考示例

对立统一 矛盾转化 生活中有时并没有完全的对与错,也没有绝对的好与坏。有一些话题体现了矛盾,需要运用对立统一的观点去分析。 2021年浙江卷作文题,要求考生对“得与失”的关系进行分析。考生可以从“既相互对立,又能实现转化与统一”这一写作方向出发,引申出对“塞翁失马,焉知非福”的认识,深化观点。

续表

思维方式 特点解读 高考示例

发展眼光 把握趋势 在论证一个问题时,如果采用静止不变的观点分析,就不可能将事物的矛盾运动和发展变化规律分析透彻。只有用发展的眼光分析问题,思路才能纵横捭阖,论述才能辩证有力。 2022年全国乙卷,考生对“跨越,再跨越”这一主题进行分析时,就可以运用发展的眼光,结合社会发展的规律进行思考,从而提出一种具有建设性的观点。

续表

思维方式 特点解读 高考示例

逆向思维 反弹琵琶 “反弹琵琶”指的是逆向思维在写作中的运用,这是一种创新思维。它必须是建立在合情合理的基础之上的,要求考生必须能够自圆其说。 2022年天津卷作文题,考生在分析“寻常烟火”这一话题时,就可以运用逆向思维,通过反弹琵琶式的分析,列举一些因为急功近利而导致命运悲剧的事件,归纳出不正确或不健康的观点,然后加以反驳,树立正确的观点。

续表

材料类型 审题立意方法 高考示例

思辨性 哲理材料 写此类作文时,要运用辩证思维,挖掘生活的本质特征,进而使作文具有深刻的思想性。 2022年新高考Ⅰ卷,作文材料中有三个关键词“本手、妙手、俗手”,考生需要把握这三个关键词的内涵,用辩证的眼光和批判的思维理清三者之间的关系,既要避免俗手,又要加固本手,更要守正创新,争取下出妙手。同时,考生还要把握三者的主次与轻重,相比二元关系,难度更大。

材料类型 审题立意方法 高考示例

多元化 时事材料 紧贴时事热点,体现时代发展的主旋律。多元的话题设置,灵活的话题安排,有了更大的发挥空间。 2022年全国乙卷,材料将2008年北京奥运会与2022年北京冬奥会相结合,采用图文结合的创新形式,从比赛成绩、群众体育、科技亮点等五个方面展示了中国体育事业的进步和综合国力的不断提升,彰显了大国自信的情怀。

续表

材料类型 审题立意方法 高考示例

观点类 言论材料 材料的内容相对简单,只是说明一种现象,并据此提出鲜明的观点态度。 2022年上海卷,材料写人在成长过程中从“喜欢发问”到“看重结论”的变化,以及人们对这种变化的态度

续表

乘可为之风,步有为青云

大风泱泱,看百年征途,激流浩荡;大潮滂滂,览今朝胜景,磅礴万丈。征途已启,宏图已展,大有可为,吾辈青年当乘风而上九万里,步有为之青云。

何为可为 当下之中国便是最好的答案:改革开放蒸蒸日上,科技创新捷报频传,抗击疫情堪称世界典范,社会主义文化深深融入血脉……中华民族披荆斩棘,浴火重生,开拓出社会主义新境界,史无前例。这个时代便是“可为”最生动的注脚。

诚然,生逢盛世,我们大有可为,然静言思之,方知“可为”仅为外因,欲达“有为”之境界,提升个人素质是不二法门。

勇担责任,心怀家国,步有为之青云。乌飞兔走,岁月变迁,每一代人都有不同的责任,但无论哪一代人,他们责任的血脉中都必将镌刻着“家国”二字,生生不息。这是一种血性,是五四青年“誓死力争,还我青岛”的血性;这是一种气魄,是青年毛泽东“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还”的气魄;这是一种志向,是周恩来“为中华之崛起而读书”的志向;这是一种定力,是邓稼先坚守大漠十余年,研制“两弹一星”的定力;这是一种情怀,是袁隆平院士让人类摆脱饥荒的情怀;这是一种挚爱,是戍边战士“清澈的爱,只为中国”的挚爱……时光流转,一代代中国人勇担责任,薪火相传,有为之士辈出。

砥砺自我,拼搏实干,步有为之青云。何必仰头看青天 何必低头看白水 只需一步一步踏在泥土上,留下深深的脚印,诚如朱自清先生所言。山河锦绣的时代画卷中,我看到

了人的力量,我看见了实干的力量:当举国上下支持抗疫,星火驰援之时;当脱贫攻坚胜利的钟声敲响,全面建成小康社会之时;当“嫦娥”揽月九天,玉兔、墨子通天宫,科技创新捷报频传之时……一个个砥砺奋斗的身影赫然显现,一个个拼搏实干的灵魂得以升华,这是“有为”最好的范例。

“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。”时代大有可为,为何不为 为何无为 反观当下,“躺平”“内卷”等词语的兴起,冷峻地观照当下部分青年的无为之态。然而,懦者从不启程,弱者死于途中,只剩下我们前行,一刻也不能停,因为这是一个大有可为的时代。

乘可为之风,步有为青云,展英雄本色,续时代征程!

1.内容上:思维发散,主题拓展。写“可为”与“有为”,作者没有局限于对两者关系的思考,而是由此发散思维,延伸意识,将主题拓展到国家情怀,联系到时代责任,突出表现“大有可为的时代我们应当承担历史使命”这一核心,认识深刻。

2.结构上:转合有致,构思精巧。作者在安排结构时注重起伏曲折,表现构思之精巧。“何为可为 ”“诚然”“时代大有可为,为何不为 为何无为 ”这些语句,将思维进行了连缀,使主题更加集中。

3.表达上:反问排比,论证有力。在组织语言时,作者精心安排了大量反问、排比句式,大大增强了论证的力度。如第4段的大量排比,将责任意识充分表现出来;第2段和第5段的反问,加强了论证时不可辩驳的语气。

近年的高考作文没有回避热点,表现出很强的关注意识。整体而言,要求体认家国情怀,感受民族精神,思考全球化等大背景和大格局,表现对社会的责任与担当。

从材料表述到提示语和要求,都提供了较为宽泛的写作角度,提供了更开放的发挥空间。淡化审题并不意味着不需要审题,都以显性或隐性的方式,对写作方向做了具体要求,如果不能整体思考,就会忽略一些具体细节,从而出现偏题现象。

立意更加开放灵活,限制设定明确具体

主题紧紧贴近现实,凸显时代健康品质

高考作文六大核心素养:人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新。每一种素养都能够表现出年轻考生应该具备的品质,符合年轻人追求梦想、实现个人价值的规律,具有鲜明的时代特色。认真解读这六大素养,不难发现,其都与考生在成长过程中应该具备的优秀品质相关。

主题范畴 主题解读 高考示例

中国故事时代精神价值观念 中华民族伟大复兴的道路上,中国精神成为时代的名片 2022年新高考Ⅱ卷,材料着眼于中国共产主义青年团成立100周年这一历史节点,列举了一位科学家、一位摄影家、一位建筑家的事迹,通过他们对自己职业选择的理解,表现他们在中国发展背景下取得的成绩。

主题范畴 主题解读 高考示例

中国故事时代精神价值观念 践行社会主义核心价值观,弘扬时代主旋律 2021年全国甲卷“可为与有为”,便突出了中国故事和红色精神。写作时,考生可以围绕“可为”与“有为”二者之间的关系,结合中国历史发展进程,表达具有建设性的认识。

续表

主题范畴 主题解读 高考示例

青春责任 青春时期是生命的黄金阶段,青年是国家的希望和未来,担负着建设社会主义中国的历史责任 2022年浙江卷,以浙江省着力强化创新驱动为背景材料,为青年人才培养指明了方向,突出了青年发展、青年责任的主题。

续表

主题范畴 主题解读 高考示例

生命价值 成长方向 青年是社会主义的接班人,要不断提升思想认识,增强主人翁的责任意识,树立积极健康的人生观和价值观 2021年全国乙卷“青年理想”,考生在表达对“理想”这一话题的思考时,可结合材料中所说的“基础、方法、路径、目标及其关系等”,立足“新时代”这一时代节点,将笔触延伸到当代青年对理想的追求、对自身发展的思考等方向。

续表

主题范畴 主题解读 高考示例

生活现象 这是一个充满温情的时代,我们的身边处处流动着真情 2022年天津卷,直接定位“寻常烟火”这一身边现象,要求考生对身边人、身边情进行思考,表达对时代温情的理解。每一个家庭的和睦,都是国家安定富强的缩影;每一点生命温情的流露,都是社会中最美的风景。

续表

主题范畴 主题解读 高考示例

世间真情 人生感悟 贴近实际生活的人和事,在感受的过程中体会,在体会的过程中升华,表现丰富而细腻的情感,阐发普通而深刻的道理 2021年北京卷第2小题,要求以“这,才是成熟的模样”为题写一篇记叙文。材料中所列举的现象,都是身边常见的;现象所反映的哲理,都具有普遍性。

续表

主题范畴 主题解读 高考示例

关注经典 文化,是当前作文命题关注的重要内容,挖掘经典文化的内涵 2022年全国甲卷作文材料便从《红楼梦》中“大观园试才题对额”这一回出发,以给匾额题名这一具体情节,引出对“或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创”这三种态度的思考。

续表

主题范畴 主题解读 高考示例

触摸文化 传承创新 提炼具有时代特色的认识与感悟。对经典中的具体内容进行解读,以全新的方式演绎时代的话题 又如2022年新高考Ⅰ卷,便从文化的视角,选择了“本手、妙手、俗手”这三个围棋术语为分析对象,从中引出对基础与创造的思考

续表

近年各考区作文所给的材料,一般具有鲜明的立意方向,这就要求在审读过程中运用理性的思考,透过现象深入本质,揭示事物的内在关系,从而树立具有启发性的观点。这样,文章才能展示充满个性化的认识,表达具有思辨性的观点

灵活发散多元思维,鲜明表现辩证色彩

思维方式 特点解读 高考示例

一分为二 客观全面 分析问题,如果能够运用一分为二、实事求是的观点,便可以对事物或现象得到全面客观的认识。 2021年上海卷作文题,考生在对“时间的沉淀”与“事物的价值”这一关系进行思考时,可能会出现多种结论,这是因为不同的人有不同的看法。

思维方式 特点解读 高考示例

普遍联系 相互作用 在议论文写作时,可以运用普遍联系的观点,分析形式与内容、结果与原因、必然与偶然、现象与本质等之间的辩证关系。 2022年新高考 Ⅱ 卷,考生在解读“选择·创造·未来”三者之间的关系时,就需要运用普遍联系的观点,由个人的目标选择,联系到现实的发展;由个人的努力创造,联系到国家的科技进步;由个人对未来的憧憬,联系到民族的复兴伟业。这样,整个写作过程就表现出严谨的逻辑性。

续表

思维方式 特点解读 高考示例

对立统一 矛盾转化 生活中有时并没有完全的对与错,也没有绝对的好与坏。有一些话题体现了矛盾,需要运用对立统一的观点去分析。 2021年浙江卷作文题,要求考生对“得与失”的关系进行分析。考生可以从“既相互对立,又能实现转化与统一”这一写作方向出发,引申出对“塞翁失马,焉知非福”的认识,深化观点。

续表

思维方式 特点解读 高考示例

发展眼光 把握趋势 在论证一个问题时,如果采用静止不变的观点分析,就不可能将事物的矛盾运动和发展变化规律分析透彻。只有用发展的眼光分析问题,思路才能纵横捭阖,论述才能辩证有力。 2022年全国乙卷,考生对“跨越,再跨越”这一主题进行分析时,就可以运用发展的眼光,结合社会发展的规律进行思考,从而提出一种具有建设性的观点。

续表

思维方式 特点解读 高考示例

逆向思维 反弹琵琶 “反弹琵琶”指的是逆向思维在写作中的运用,这是一种创新思维。它必须是建立在合情合理的基础之上的,要求考生必须能够自圆其说。 2022年天津卷作文题,考生在分析“寻常烟火”这一话题时,就可以运用逆向思维,通过反弹琵琶式的分析,列举一些因为急功近利而导致命运悲剧的事件,归纳出不正确或不健康的观点,然后加以反驳,树立正确的观点。

续表

材料类型 审题立意方法 高考示例

思辨性 哲理材料 写此类作文时,要运用辩证思维,挖掘生活的本质特征,进而使作文具有深刻的思想性。 2022年新高考Ⅰ卷,作文材料中有三个关键词“本手、妙手、俗手”,考生需要把握这三个关键词的内涵,用辩证的眼光和批判的思维理清三者之间的关系,既要避免俗手,又要加固本手,更要守正创新,争取下出妙手。同时,考生还要把握三者的主次与轻重,相比二元关系,难度更大。

材料类型 审题立意方法 高考示例

多元化 时事材料 紧贴时事热点,体现时代发展的主旋律。多元的话题设置,灵活的话题安排,有了更大的发挥空间。 2022年全国乙卷,材料将2008年北京奥运会与2022年北京冬奥会相结合,采用图文结合的创新形式,从比赛成绩、群众体育、科技亮点等五个方面展示了中国体育事业的进步和综合国力的不断提升,彰显了大国自信的情怀。

续表

材料类型 审题立意方法 高考示例

观点类 言论材料 材料的内容相对简单,只是说明一种现象,并据此提出鲜明的观点态度。 2022年上海卷,材料写人在成长过程中从“喜欢发问”到“看重结论”的变化,以及人们对这种变化的态度

续表

乘可为之风,步有为青云

大风泱泱,看百年征途,激流浩荡;大潮滂滂,览今朝胜景,磅礴万丈。征途已启,宏图已展,大有可为,吾辈青年当乘风而上九万里,步有为之青云。

何为可为 当下之中国便是最好的答案:改革开放蒸蒸日上,科技创新捷报频传,抗击疫情堪称世界典范,社会主义文化深深融入血脉……中华民族披荆斩棘,浴火重生,开拓出社会主义新境界,史无前例。这个时代便是“可为”最生动的注脚。

诚然,生逢盛世,我们大有可为,然静言思之,方知“可为”仅为外因,欲达“有为”之境界,提升个人素质是不二法门。

勇担责任,心怀家国,步有为之青云。乌飞兔走,岁月变迁,每一代人都有不同的责任,但无论哪一代人,他们责任的血脉中都必将镌刻着“家国”二字,生生不息。这是一种血性,是五四青年“誓死力争,还我青岛”的血性;这是一种气魄,是青年毛泽东“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还”的气魄;这是一种志向,是周恩来“为中华之崛起而读书”的志向;这是一种定力,是邓稼先坚守大漠十余年,研制“两弹一星”的定力;这是一种情怀,是袁隆平院士让人类摆脱饥荒的情怀;这是一种挚爱,是戍边战士“清澈的爱,只为中国”的挚爱……时光流转,一代代中国人勇担责任,薪火相传,有为之士辈出。

砥砺自我,拼搏实干,步有为之青云。何必仰头看青天 何必低头看白水 只需一步一步踏在泥土上,留下深深的脚印,诚如朱自清先生所言。山河锦绣的时代画卷中,我看到

了人的力量,我看见了实干的力量:当举国上下支持抗疫,星火驰援之时;当脱贫攻坚胜利的钟声敲响,全面建成小康社会之时;当“嫦娥”揽月九天,玉兔、墨子通天宫,科技创新捷报频传之时……一个个砥砺奋斗的身影赫然显现,一个个拼搏实干的灵魂得以升华,这是“有为”最好的范例。

“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。”时代大有可为,为何不为 为何无为 反观当下,“躺平”“内卷”等词语的兴起,冷峻地观照当下部分青年的无为之态。然而,懦者从不启程,弱者死于途中,只剩下我们前行,一刻也不能停,因为这是一个大有可为的时代。

乘可为之风,步有为青云,展英雄本色,续时代征程!

1.内容上:思维发散,主题拓展。写“可为”与“有为”,作者没有局限于对两者关系的思考,而是由此发散思维,延伸意识,将主题拓展到国家情怀,联系到时代责任,突出表现“大有可为的时代我们应当承担历史使命”这一核心,认识深刻。

2.结构上:转合有致,构思精巧。作者在安排结构时注重起伏曲折,表现构思之精巧。“何为可为 ”“诚然”“时代大有可为,为何不为 为何无为 ”这些语句,将思维进行了连缀,使主题更加集中。

3.表达上:反问排比,论证有力。在组织语言时,作者精心安排了大量反问、排比句式,大大增强了论证的力度。如第4段的大量排比,将责任意识充分表现出来;第2段和第5段的反问,加强了论证时不可辩驳的语气。

同课章节目录