高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》(共30张ppt)

文档属性

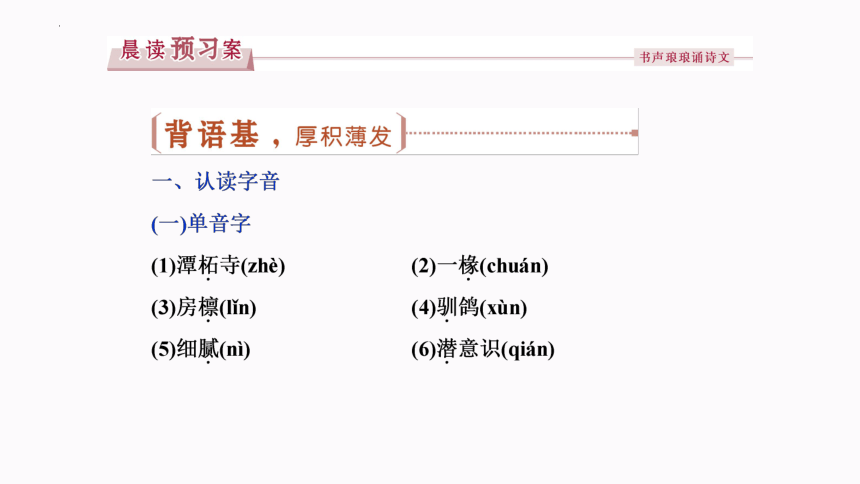

| 名称 | 高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》(共30张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-31 17:39:19 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

不同的经历,不同心境的人对秋天会有不同的感受。既有“轻寒正是可人天”的惬意,“我言秋日胜春朝”的昂扬,“长风万里送秋雁,对此可以酣高楼”的畅快;也有“悲哉,秋之为气”的“悲”,“秋风秋雨愁煞人”的“愁”,“天凉好个秋”的无奈。而深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺熏陶的现代著名作家──郁达夫,以自己个性鲜明的思想、独特的视角、与众不同的手法,写出了散文精品《故都的秋》。

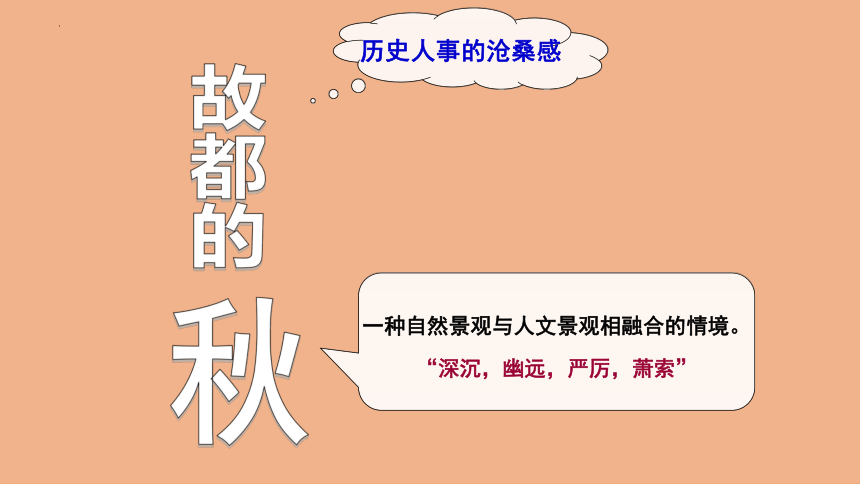

故都的

秋

历史人事的沧桑感

一种自然景观与人文景观相融合的情境。

“深沉,幽远,严厉,萧索”

语言建构与运用:反复诵读,感受作者眼中的自然美;品析语句,能多角度感受散文语言之美,提升文学作品的审美能力。

思维发展与提升:通过对景物的解读,把握故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点和荷塘月色的朦胧幽静之美;体会“情景交融”的妙处。

审美鉴赏与创造:欣赏课文中的景物,探究作者寄寓在景物之中的深刻思想和丰富情感,进而理解中国文人的精神世界。

文化传承与理解:体会民族审美心理。

教学目标

(教学重难点)

《故都的秋》是现代文学作品中写景抒情的散文名篇,而散文阅读教学实质是建立学生已有经验与“这一篇散文”所传达的作者独特经验的链接。

课文内容

郁达夫的《故都的秋》,抓住富有特点的景物,细腻刻画了故都的秋“清、静与悲凉”,突出表现了其独特的审美旨趣。

任务群

《故都的秋》、《荷塘月色》属于学习任务群中的“文学阅读与写作”专题,该散文单元的人文主题是自然情怀。

从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。 由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

写作背景

现代的散文之最大特征,是每一个作家的每一篇散文里所表现的个性。我们只消把现代作家的散文集翻一翻,则这作家的世系、性格、嗜好、思想、信仰以及生活习惯等等,无不活泼地显现在我们的面前。

——郁达夫《中国新文学大系》

请选择你感受最深的一幅秋景,赏析它是如何表现北平秋天的特点的?完成表格。

第3段:秋院静观图

第4段:秋槐落蕊图

第5段:秋蝉残鸣图

第6-10段:秋雨话凉图

第11段:秋日秋果图

角度 景物 选取 艺术 手法 景物 特点 语言特色

赏析

意境情感 画面名称:

破屋、破壁腰

很高很高的碧绿的天色

以蓝色或白色者为佳

疏疏落落的尖细且长的草

驯鸽的飞声

晨院品秋图

萧条衰败的景象,这个景象体现了悲凉。

“很高很高”给人一种空间畅阔之感,“碧绿的” ,从色调上看,给人一种明净高旷,天无纤尘之感,体现了“清”。

蓝色和白色属于冷色 ,给人的感觉是悲凉疏朗的。

稀疏零落,感觉到生命的衰竭与凄凉。

借驯鸽的飞声来体现秋晨之静(反衬)。

意象:破屋、高天、驯鸽的飞声、破壁腰中、蓝色或白色的牵牛花、一丝一丝漏下来的日光、疏疏落落的尖细且长的秋草……

意象的组合,无一不显示出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠闲中的孤寂、落寞。

既写了视觉形象、听觉形象,也写了观赏景物的心态、动作,表现了作者热爱故都之秋的情怀。

落蕊

悲凉

脚踏上去,声音也没有,其气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉

安静

一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲

清闲

潜意识下并且还觉得有点儿落寞

梧桐一叶而天下知秋

悲凉、落寞

对蝉的描写

这时候最热闹的要数树上的蝉声和水里的蛙声;但热闹是他们的,我什么也没有。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产......这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

8月15日,“中午做人力车返寓,热极;比之青岛,北平究竟要热一点。”

8月16日,“今天是双星节,但天上却布满了灰云,晨起上厕所,从槐树阴中看见了半角云天,竟悠悠然感到了秋意,确是北平的新秋。……接《人间世》社快信,王余杞来信,都系为催稿的事情,王并且还约定明日来坐索(守候索取)。”

8月17日,“晨起,为王余杞写了二千字,题名《故都的秋》。”

——《达夫日记》(1934)

秋果奇景

“清”

“淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期”

“悲凉”

“西北风就要起来了,北方便是沙尘灰土的世界”

颜色、形状

品读秋味——为何重描写牵牛花、槐蕊、秋雨、秋枣一类平凡细小的事物?

北京普通百姓的日常生活

景物中所携带着的故乡气韵渗透在作者的骨髓之中。

对故都的秋热爱、深深的眷恋。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,

我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

最后一段:“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”(他为这秋色宁愿付出生命的三分之二。可见爱秋之深啊!)

情感:向往、迷恋、眷恋

南

国

秋

景

廿四桥的明月

钱塘江的秋潮

普陀山的凉雾

荔枝湾的残荷

特点:色彩不浓,回味不永。

《故都的秋》中的郁达夫:

1933 年国民党加强对郁达夫的监视与迫害,为了躲避迫害,他移家杭州。中国大地连年混战,民不聊生,1934 年时,日本占领东北,窥视中原。

另外,郁达夫三岁丧父,在日本十年的异国生活使他饱受屈辱和歧视,在个人的性格方面,他抑郁善感;

人生终究是悲苦的结晶,我不信世界上有快乐两字。 (《茑萝集自序》1932年)

在文艺观和审美追求上,崇尚日本的“物哀之美”,提倡静的文学,写的也多是“静如止水似文学”。

知人论世

指文中最能揭示主旨、升华意境、涵盖内容的关键性词句。文眼往往奠定感情基调,以及确定文章中心。

以情驭景,以景显情,情景交融

可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

文 眼

历史文化之都北平有很多景点,但是文人笔下的“文化路线”却不受大众喜爱,请你结合文本内容和今日自己的领悟选择一处景点写推荐语。

作业

板书设计

清静悲凉

幽美朦胧

郁

清

物哀之美

中和之美

一城秋夏

几层写意

“天地者,万物之逆旅也”。人生,如同一场旅行,在人生的旅途中,时而高山,时而峡谷,时而坦途,时而歧路。我们或放歌,或悲哭,然而,自然始终以其不变的姿势深情地看着我们,而我们,也就在与自然的深情对望中,找到了与生命的契合。

不同的经历,不同心境的人对秋天会有不同的感受。既有“轻寒正是可人天”的惬意,“我言秋日胜春朝”的昂扬,“长风万里送秋雁,对此可以酣高楼”的畅快;也有“悲哉,秋之为气”的“悲”,“秋风秋雨愁煞人”的“愁”,“天凉好个秋”的无奈。而深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺熏陶的现代著名作家──郁达夫,以自己个性鲜明的思想、独特的视角、与众不同的手法,写出了散文精品《故都的秋》。

故都的

秋

历史人事的沧桑感

一种自然景观与人文景观相融合的情境。

“深沉,幽远,严厉,萧索”

语言建构与运用:反复诵读,感受作者眼中的自然美;品析语句,能多角度感受散文语言之美,提升文学作品的审美能力。

思维发展与提升:通过对景物的解读,把握故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点和荷塘月色的朦胧幽静之美;体会“情景交融”的妙处。

审美鉴赏与创造:欣赏课文中的景物,探究作者寄寓在景物之中的深刻思想和丰富情感,进而理解中国文人的精神世界。

文化传承与理解:体会民族审美心理。

教学目标

(教学重难点)

《故都的秋》是现代文学作品中写景抒情的散文名篇,而散文阅读教学实质是建立学生已有经验与“这一篇散文”所传达的作者独特经验的链接。

课文内容

郁达夫的《故都的秋》,抓住富有特点的景物,细腻刻画了故都的秋“清、静与悲凉”,突出表现了其独特的审美旨趣。

任务群

《故都的秋》、《荷塘月色》属于学习任务群中的“文学阅读与写作”专题,该散文单元的人文主题是自然情怀。

从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。 由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

写作背景

现代的散文之最大特征,是每一个作家的每一篇散文里所表现的个性。我们只消把现代作家的散文集翻一翻,则这作家的世系、性格、嗜好、思想、信仰以及生活习惯等等,无不活泼地显现在我们的面前。

——郁达夫《中国新文学大系》

请选择你感受最深的一幅秋景,赏析它是如何表现北平秋天的特点的?完成表格。

第3段:秋院静观图

第4段:秋槐落蕊图

第5段:秋蝉残鸣图

第6-10段:秋雨话凉图

第11段:秋日秋果图

角度 景物 选取 艺术 手法 景物 特点 语言特色

赏析

意境情感 画面名称:

破屋、破壁腰

很高很高的碧绿的天色

以蓝色或白色者为佳

疏疏落落的尖细且长的草

驯鸽的飞声

晨院品秋图

萧条衰败的景象,这个景象体现了悲凉。

“很高很高”给人一种空间畅阔之感,“碧绿的” ,从色调上看,给人一种明净高旷,天无纤尘之感,体现了“清”。

蓝色和白色属于冷色 ,给人的感觉是悲凉疏朗的。

稀疏零落,感觉到生命的衰竭与凄凉。

借驯鸽的飞声来体现秋晨之静(反衬)。

意象:破屋、高天、驯鸽的飞声、破壁腰中、蓝色或白色的牵牛花、一丝一丝漏下来的日光、疏疏落落的尖细且长的秋草……

意象的组合,无一不显示出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠闲中的孤寂、落寞。

既写了视觉形象、听觉形象,也写了观赏景物的心态、动作,表现了作者热爱故都之秋的情怀。

落蕊

悲凉

脚踏上去,声音也没有,其气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉

安静

一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲

清闲

潜意识下并且还觉得有点儿落寞

梧桐一叶而天下知秋

悲凉、落寞

对蝉的描写

这时候最热闹的要数树上的蝉声和水里的蛙声;但热闹是他们的,我什么也没有。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产......这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

8月15日,“中午做人力车返寓,热极;比之青岛,北平究竟要热一点。”

8月16日,“今天是双星节,但天上却布满了灰云,晨起上厕所,从槐树阴中看见了半角云天,竟悠悠然感到了秋意,确是北平的新秋。……接《人间世》社快信,王余杞来信,都系为催稿的事情,王并且还约定明日来坐索(守候索取)。”

8月17日,“晨起,为王余杞写了二千字,题名《故都的秋》。”

——《达夫日记》(1934)

秋果奇景

“清”

“淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期”

“悲凉”

“西北风就要起来了,北方便是沙尘灰土的世界”

颜色、形状

品读秋味——为何重描写牵牛花、槐蕊、秋雨、秋枣一类平凡细小的事物?

北京普通百姓的日常生活

景物中所携带着的故乡气韵渗透在作者的骨髓之中。

对故都的秋热爱、深深的眷恋。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,

我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

最后一段:“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”(他为这秋色宁愿付出生命的三分之二。可见爱秋之深啊!)

情感:向往、迷恋、眷恋

南

国

秋

景

廿四桥的明月

钱塘江的秋潮

普陀山的凉雾

荔枝湾的残荷

特点:色彩不浓,回味不永。

《故都的秋》中的郁达夫:

1933 年国民党加强对郁达夫的监视与迫害,为了躲避迫害,他移家杭州。中国大地连年混战,民不聊生,1934 年时,日本占领东北,窥视中原。

另外,郁达夫三岁丧父,在日本十年的异国生活使他饱受屈辱和歧视,在个人的性格方面,他抑郁善感;

人生终究是悲苦的结晶,我不信世界上有快乐两字。 (《茑萝集自序》1932年)

在文艺观和审美追求上,崇尚日本的“物哀之美”,提倡静的文学,写的也多是“静如止水似文学”。

知人论世

指文中最能揭示主旨、升华意境、涵盖内容的关键性词句。文眼往往奠定感情基调,以及确定文章中心。

以情驭景,以景显情,情景交融

可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

文 眼

历史文化之都北平有很多景点,但是文人笔下的“文化路线”却不受大众喜爱,请你结合文本内容和今日自己的领悟选择一处景点写推荐语。

作业

板书设计

清静悲凉

幽美朦胧

郁

清

物哀之美

中和之美

一城秋夏

几层写意

“天地者,万物之逆旅也”。人生,如同一场旅行,在人生的旅途中,时而高山,时而峡谷,时而坦途,时而歧路。我们或放歌,或悲哭,然而,自然始终以其不变的姿势深情地看着我们,而我们,也就在与自然的深情对望中,找到了与生命的契合。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读