人教版必修3第15课新文化运动与马克思主义的传播(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修3第15课新文化运动与马克思主义的传播(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-05-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。导入陈独秀

1879-1942“终身反对派”1921.创党

1929.除籍

1932.入狱

1937.出狱

晚景.凄凉

巨资.修墓……

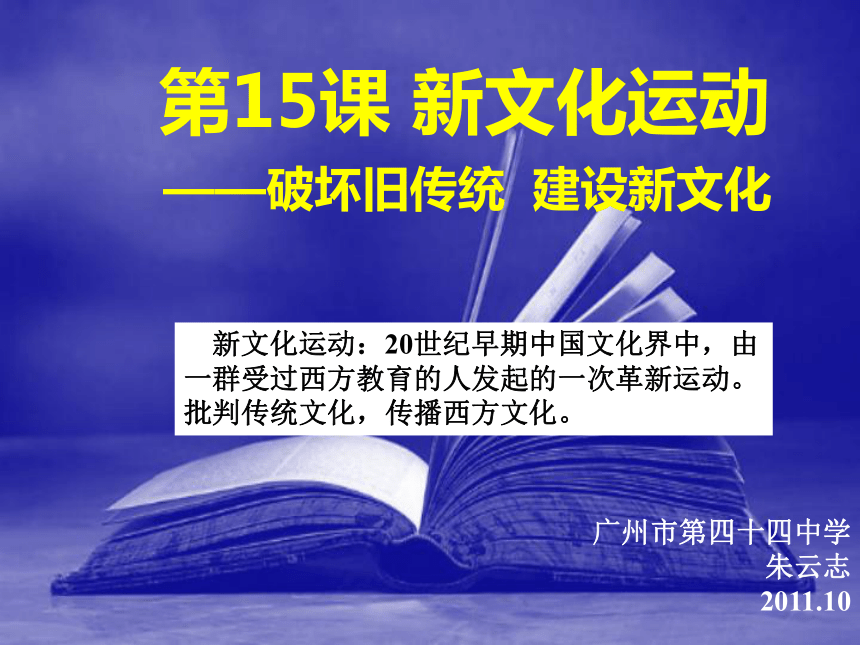

第15课 新文化运动 ——破坏旧传统建设新文化 新文化运动:20世纪早期中国文化界中,由一群受过西方教育的人发起的一次革新运动。批判传统文化,传播西方文化。广州市第四十四中学

朱云志

2011.101915年陈独秀从日本回到上海。1911年?一、尊孔复古逆流 “要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想一一洗刷干净不可”。

“欲使共和名副其实,必须改变人的思想,要改变思想,须办杂志”。

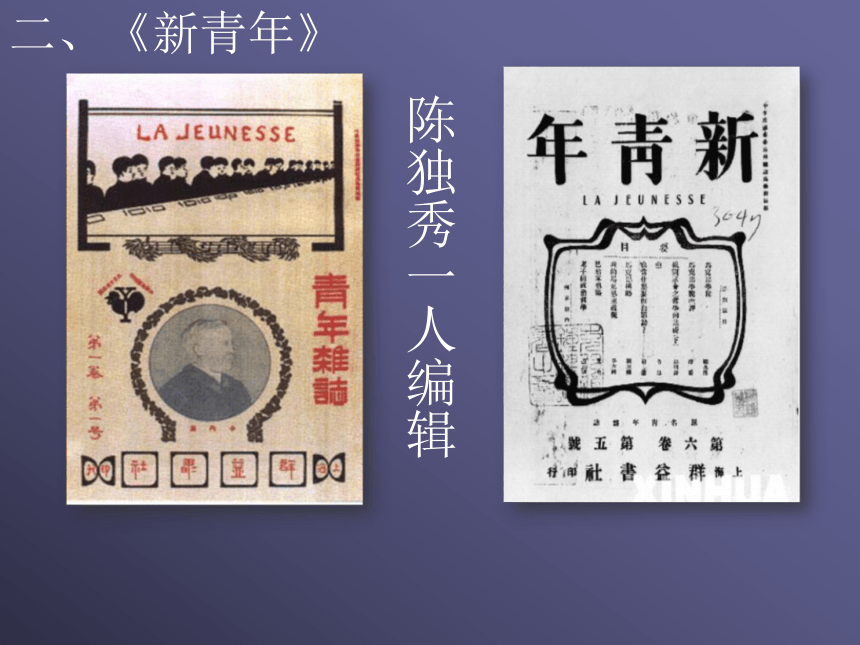

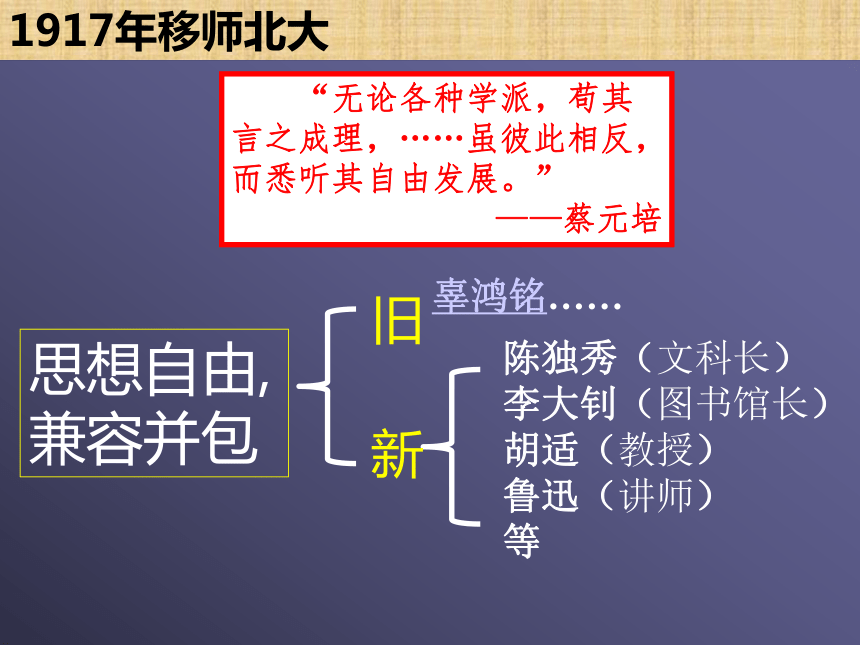

——陈独秀,1915年陈独秀一人编辑二、《新青年》1917年移师北大思想自由,

兼容并包辜鸿铭……陈独秀(文科长)

李大钊(图书馆长)

胡适(教授)

鲁迅(讲师)

等新旧 “无论各种学派,苟其言之成理,……虽彼此相反,而悉听其自由发展。”

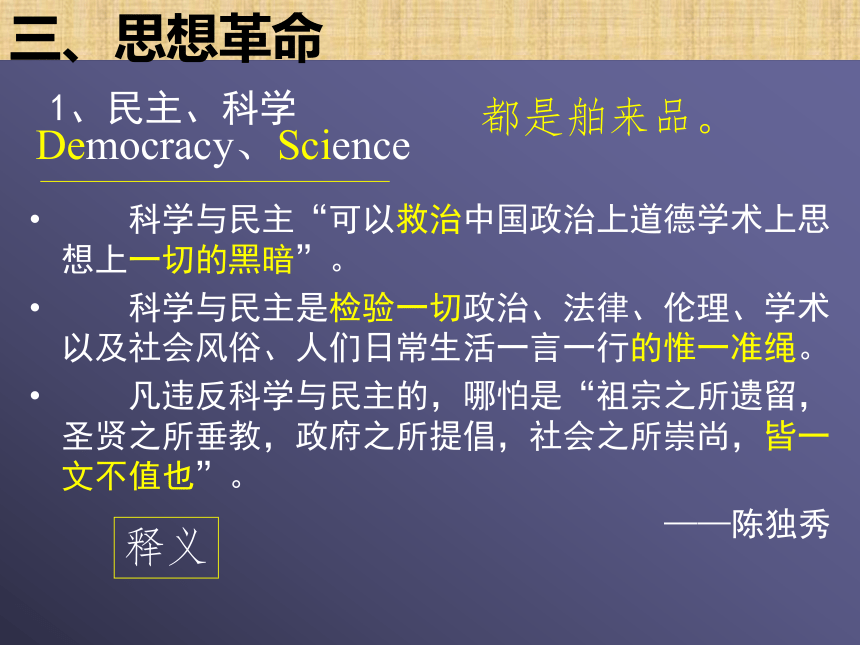

——蔡元培 科学与民主“可以救治中国政治上道德学术上思想上一切的黑暗”。

科学与民主是检验一切政治、法律、伦理、学术以及社会风俗、人们日常生活一言一行的惟一准绳。

凡违反科学与民主的,哪怕是“祖宗之所遗留,圣贤之所垂教,政府之所提倡,社会之所崇尚,皆一文不值也”。

——陈独秀

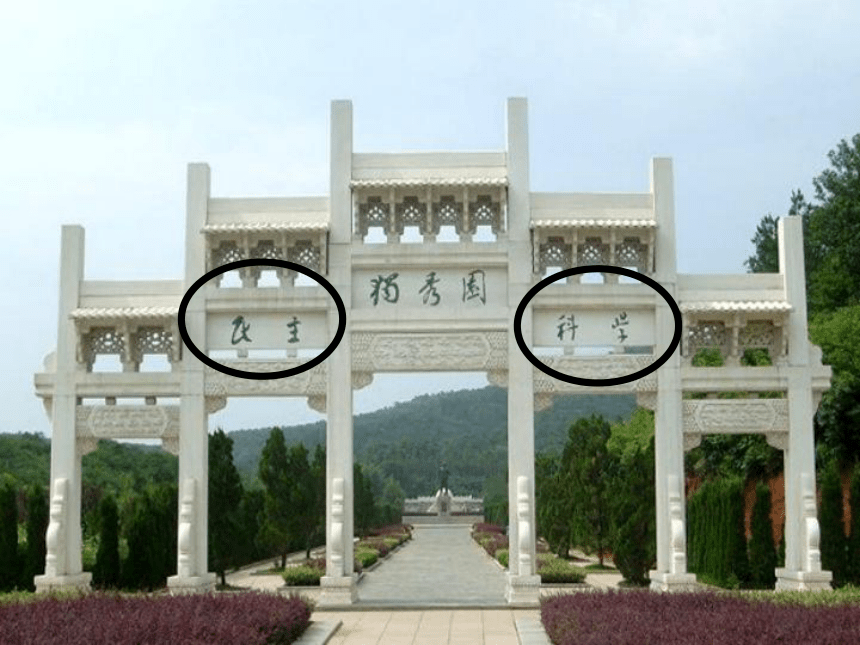

三、思想革命释义都是舶来品。2、反对旧道德,引起舆论关注。

“儒者三纲之说,……而无独立人格矣。

率天下之男女,为臣,为子,为妻,而不见有一独立自主之人者,三纲之说为之也”。忠、孝、节,“皆非推己及人之主人道德,而为以己属人之奴隶道德也”。 陈反对的旧道德有哪些?三纲:

君为臣纲

父为子纲

夫为妻纲 提倡自由、平等、独立为新的道德规范。——忠——孝——节 1917年,《新青年》销量猛增至15000多份。张国焘回忆:

同学原来知道《新青年》的人“非常少”,

自1917年初以后,“才引起同学们广泛的注意”,“每期出版后,在北大即销售一空”。

3、文学革命胡适

哲学博士,一生获有35个荣誉博士学位。

26岁任北大教授。 1917年,胡适在《新青年》发表《文学改良刍议》。

不久,陈独秀发表《文学革命论》声援。

胡适主张“言文合一”,以“白话文学”为“中国文学之正宗”。

饮酒

——陶渊明

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳, 飞鸟相与还。通俗易懂文学价值高真正创作出有划时代意义的作品是鲁迅。鲁迅

中国现代文学的奠基者。 “我翻阅历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字,我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

——1918年,

发表《狂人日记》 1920年,北洋政府教育部命令,小学教科书改用白话文。

文学革命成果显著新撰国文教科书第四册

民国十五年四、偏激与反思 “把我们旧的书籍都扔到茅房里”。

“打倒孔家店”。

——吴虞

取消汉语,用英语或法语代替。

——钱玄同、刘半农 “汉字不灭,中国必亡!”,“汉字是愚民政策的利器”。

——鲁迅

中医不过是一种有意或无意的骗子。

——鲁迅 强烈地主张废除汉字,中国文字,既难载新事新理,且为腐毒思想之巢窟,废之诚不足惜。

——陈独秀梁济的悲剧 1918年在北京投水自尽。

遗书:

“国性不存,国将不国。必自我一人殉之,而后让国人共知国性乃立国之必要……我之死,非仅眷恋旧也,并将唤起新也。”著名哲学家

梁漱溟之父舍生取义陈独秀的反省 梁济的殉义对陈独秀震动之大,他感到梁济身上的“义节”精神决非新文化派指斥的“不合时代”的“腐旧思想”。

新文化运动不是要否弃“旧道德旧文化”,……而“现在有一班青年却误解了这个意思”,“这是一桩大错,我就是首先认错的人”。

——陈独秀, 1920年。 有一些偏激情绪,对中西文化有绝对肯定或绝对否定的倾向。怎样看待

传统文化?公认原则:取其精华,去其糟粕。

关键是以什么为标准?获13个博士学位,

精通9门外语。留着辫子。

赞美帝制。讴歌小脚。

主张一夫多妻。

中国文化优于西方文化。

被称为“清末怪杰”。

我很保守,我是辜鸿铭。科学(赛先生):

包括自然科学和人文科学。主要特征有逻辑、实证。中国传统文化缺乏科学精神。

举例:蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

——荀子《劝学》

民主(德先生):

主权在民。非常宽泛。包括民主思想、民主制度。新文化运动中,强调自由、个性解放,相当于“人权”。贞节牌坊,

表彰烈女,鼓励寡妇

殉夫或守节。郭巨埋儿奉母“‘贫乏不能供母,子又分母之食,盍埋此子?儿可再有,母不可复得。’妻不敢违。”

1879-1942“终身反对派”1921.创党

1929.除籍

1932.入狱

1937.出狱

晚景.凄凉

巨资.修墓……

第15课 新文化运动 ——破坏旧传统建设新文化 新文化运动:20世纪早期中国文化界中,由一群受过西方教育的人发起的一次革新运动。批判传统文化,传播西方文化。广州市第四十四中学

朱云志

2011.101915年陈独秀从日本回到上海。1911年?一、尊孔复古逆流 “要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想一一洗刷干净不可”。

“欲使共和名副其实,必须改变人的思想,要改变思想,须办杂志”。

——陈独秀,1915年陈独秀一人编辑二、《新青年》1917年移师北大思想自由,

兼容并包辜鸿铭……陈独秀(文科长)

李大钊(图书馆长)

胡适(教授)

鲁迅(讲师)

等新旧 “无论各种学派,苟其言之成理,……虽彼此相反,而悉听其自由发展。”

——蔡元培 科学与民主“可以救治中国政治上道德学术上思想上一切的黑暗”。

科学与民主是检验一切政治、法律、伦理、学术以及社会风俗、人们日常生活一言一行的惟一准绳。

凡违反科学与民主的,哪怕是“祖宗之所遗留,圣贤之所垂教,政府之所提倡,社会之所崇尚,皆一文不值也”。

——陈独秀

三、思想革命释义都是舶来品。2、反对旧道德,引起舆论关注。

“儒者三纲之说,……而无独立人格矣。

率天下之男女,为臣,为子,为妻,而不见有一独立自主之人者,三纲之说为之也”。忠、孝、节,“皆非推己及人之主人道德,而为以己属人之奴隶道德也”。 陈反对的旧道德有哪些?三纲:

君为臣纲

父为子纲

夫为妻纲 提倡自由、平等、独立为新的道德规范。——忠——孝——节 1917年,《新青年》销量猛增至15000多份。张国焘回忆:

同学原来知道《新青年》的人“非常少”,

自1917年初以后,“才引起同学们广泛的注意”,“每期出版后,在北大即销售一空”。

3、文学革命胡适

哲学博士,一生获有35个荣誉博士学位。

26岁任北大教授。 1917年,胡适在《新青年》发表《文学改良刍议》。

不久,陈独秀发表《文学革命论》声援。

胡适主张“言文合一”,以“白话文学”为“中国文学之正宗”。

饮酒

——陶渊明

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳, 飞鸟相与还。通俗易懂文学价值高真正创作出有划时代意义的作品是鲁迅。鲁迅

中国现代文学的奠基者。 “我翻阅历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字,我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

——1918年,

发表《狂人日记》 1920年,北洋政府教育部命令,小学教科书改用白话文。

文学革命成果显著新撰国文教科书第四册

民国十五年四、偏激与反思 “把我们旧的书籍都扔到茅房里”。

“打倒孔家店”。

——吴虞

取消汉语,用英语或法语代替。

——钱玄同、刘半农 “汉字不灭,中国必亡!”,“汉字是愚民政策的利器”。

——鲁迅

中医不过是一种有意或无意的骗子。

——鲁迅 强烈地主张废除汉字,中国文字,既难载新事新理,且为腐毒思想之巢窟,废之诚不足惜。

——陈独秀梁济的悲剧 1918年在北京投水自尽。

遗书:

“国性不存,国将不国。必自我一人殉之,而后让国人共知国性乃立国之必要……我之死,非仅眷恋旧也,并将唤起新也。”著名哲学家

梁漱溟之父舍生取义陈独秀的反省 梁济的殉义对陈独秀震动之大,他感到梁济身上的“义节”精神决非新文化派指斥的“不合时代”的“腐旧思想”。

新文化运动不是要否弃“旧道德旧文化”,……而“现在有一班青年却误解了这个意思”,“这是一桩大错,我就是首先认错的人”。

——陈独秀, 1920年。 有一些偏激情绪,对中西文化有绝对肯定或绝对否定的倾向。怎样看待

传统文化?公认原则:取其精华,去其糟粕。

关键是以什么为标准?获13个博士学位,

精通9门外语。留着辫子。

赞美帝制。讴歌小脚。

主张一夫多妻。

中国文化优于西方文化。

被称为“清末怪杰”。

我很保守,我是辜鸿铭。科学(赛先生):

包括自然科学和人文科学。主要特征有逻辑、实证。中国传统文化缺乏科学精神。

举例:蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

——荀子《劝学》

民主(德先生):

主权在民。非常宽泛。包括民主思想、民主制度。新文化运动中,强调自由、个性解放,相当于“人权”。贞节牌坊,

表彰烈女,鼓励寡妇

殉夫或守节。郭巨埋儿奉母“‘贫乏不能供母,子又分母之食,盍埋此子?儿可再有,母不可复得。’妻不敢违。”

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术