福建省厦门市重点科技中学2023-2024学年高一上学期12月月考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省厦门市重点科技中学2023-2024学年高一上学期12月月考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 374.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-03 23:16:08 | ||

图片预览

文档简介

厦门大学附属科技中学

2023-2024学年高一(上)12月考试

(历史)试卷

一、(本题共24小题,每小题2分,共48分,每小题只有一个选项符合题意)

1. 2001年,山西襄汾陶寺发掘出了南墙、东墙,这是中原地区最大的史前城址之一。城内外发现了大型“王墓”、礼乐重器及高等级的夯土建筑。陶寺遗址的发现说明( )

A. 早期文明多元一体的特点 B. 长江流域向阶级社会发展

C. 贫富分化加剧的发展趋势 D. 复杂化社会组织可能存在

2. 据《礼记.礼运)记载:“大道之行也,天下为公,选贤.能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……是谓小康”。材料中“小康”社会的政治制度是

A. 禅让制 B. 世袭制 C. 郡县制 D. 行省制

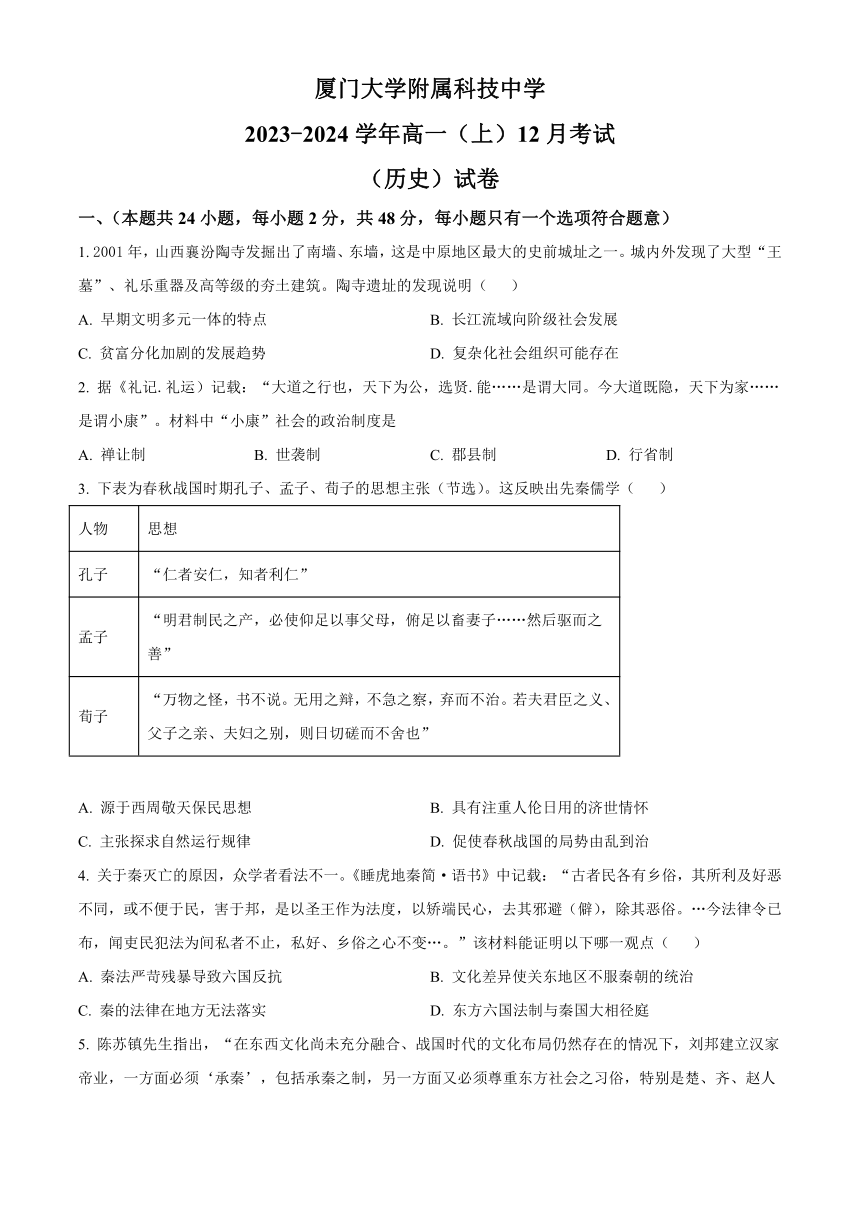

3. 下表为春秋战国时期孔子、孟子、荀子的思想主张(节选)。这反映出先秦儒学( )

人物 思想

孔子 “仁者安仁,知者利仁”

孟子 “明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子……然后驱而之善”

荀子 “万物之怪,书不说。无用之辩,不急之察,弃而不治。若夫君臣之义、父子之亲、夫妇之别,则日切磋而不舍也”

A. 源于西周敬天保民思想 B. 具有注重人伦日用的济世情怀

C. 主张探求自然运行规律 D. 促使春秋战国的局势由乱到治

4. 关于秦灭亡的原因,众学者看法不一。《睡虎地秦简·语书》中记载:“古者民各有乡俗,其所利及好恶不同,或不便于民,害于邦,是以圣王作为法度,以矫端民心,去其邪避(僻),除其恶俗。…今法律令已布,闻吏民犯法为间私者不止,私好、乡俗之心不变…。”该材料能证明以下哪一观点( )

A. 秦法严苛残暴导致六国反抗 B. 文化差异使关东地区不服秦朝的统治

C. 秦的法律在地方无法落实 D. 东方六国法制与秦国大相径庭

5. 陈苏镇先生指出,“在东西文化尚未充分融合、战国时代的文化布局仍然存在的情况下,刘邦建立汉家帝业,一方面必须‘承秦’,包括承秦之制,另一方面又必须尊重东方社会之习俗,特别是楚、齐、赵人之俗。”材料可用于说明( )

A. 汉初郡国并行实施的合理性 B. 文化差异决定汉初王国的设置

C. 东方王国的文化氛围较浓厚 D. 汉初文化的多元性不利于统一

6. 魏晋以来,民间多以谷物、布帛易物。《晋书·食货志》记载:魏文帝曹丕于黄初二年“罢五铢钱,使百姓谷帛为市”。北魏孝文帝铸太和五铢,诏“京师及诸州镇皆同行之”,结果仅得以流通于京师一带。对此理解正确的是( )

A. 币制混乱激化社会矛盾 B. 租税制度影响金属货币流通

C. 各区域间经济联系断绝 D. 分裂战乱阻碍商品经济发展

7. 《隋书·食货志》记载,晋自中原丧乱,元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人,皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著……又岭外酋帅,因生口翡翠明珠犀象之饶,雄于乡曲者,朝廷多因而署之,以收其利。这说明( )

A. 地方豪强威胁中央集权 B. 南方地区得到一定开发

C. 经济重心南移已经开始 D. 史籍记载受到政权影响

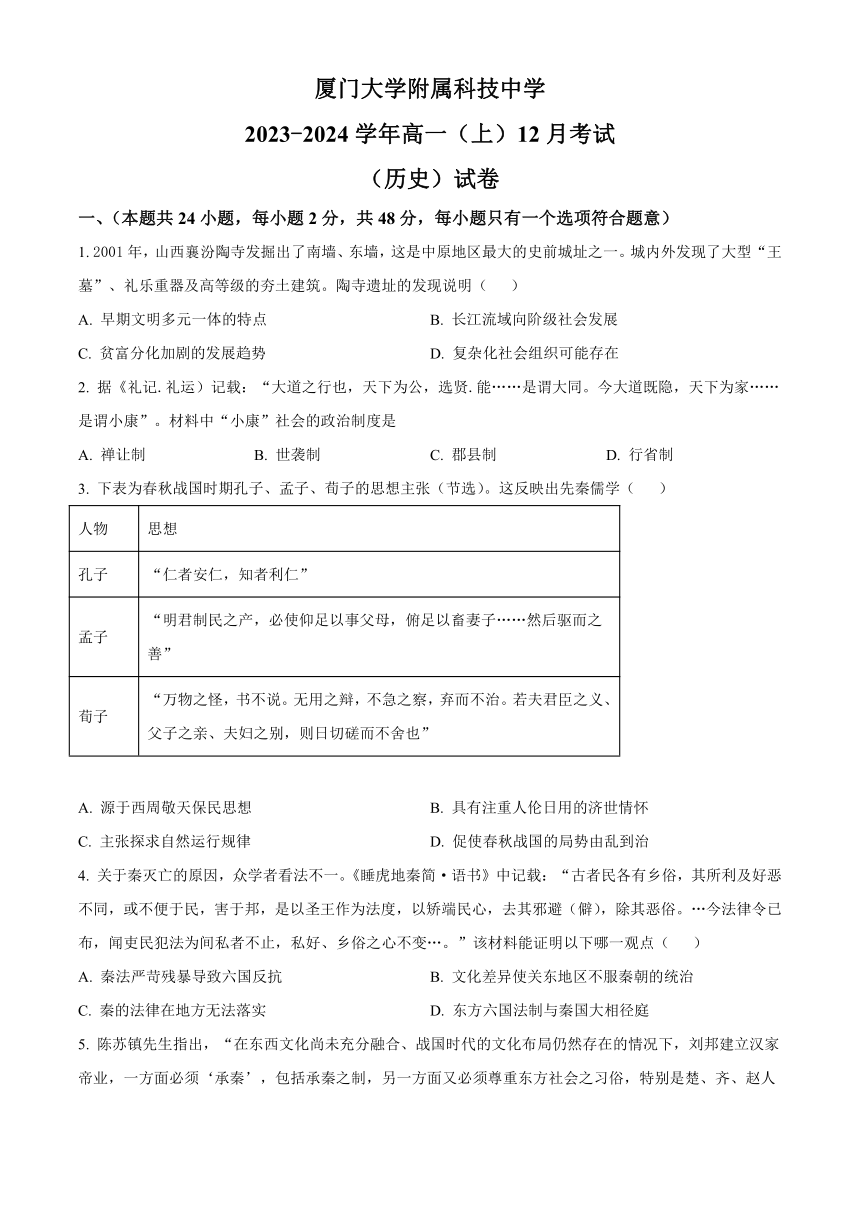

8. 下表为唐代后期敦煌某地土地占有情况统计表。据此可知,当时该地( )

土地规模(亩) 户数 户数比例

20以下 24 17.3%

20~130 103 74.1%

131~300 10 7.2%

300以上 2 1.4%

小计 139 100%

A. 土地兼并现象严重 B. 均田制已无法继续实施

C. 农业生产效率提高 D. 自耕农经济占主要地位

9. 辽太宗耶律德光时设立“南北面官制”。采取“以国制治契丹、以汉制待汉人”的统治政策。南面官机构仿唐制,内设三省、六部,管理汉人和渤海人;北面官僚仍沿用契丹部落的统治形式,设南、北枢密院,统治北方以契丹为主的各游牧民族。这体现出( )

A. 辽政权“因俗而治”的政治特点 B. 汉族地位有所提升

C. 契丹族与汉族之间民族矛盾尖锐 D. 契丹族和汉族相互交融

10. 汉唐王朝疆域辽阔,对内陆边疆地区往往是通过册封和朝贡实施控制,很不稳定。而元朝的辽阔疆域则与王朝统治相始终。这主要得益于元代( )

A. 民族交往交流交融的发展 B. 边疆管理和内地一体化趋势的发展

C. 驿道上设置驿站和急递铺 D. 直属中央政府的宣政院的有效管理

11. 《明史》载,太祖制,内臣(宦官)不许读书识字。宣宗设内书堂,选小内侍,令大学士陈山教习之,遂为定制。于是多通文墨,晓古今。这一变化( )

A. 是中枢政治运作变革的产物 B. 有利于社会文化水平的提升

C. 有利于政府行政效率的提升 D. 体现了皇权受到宦官的制约

12. 明末徐光启修订的《崇祯历书》既采用了计算精确的西方天文物理学知识,又保留了中国古代历法《大统历》的优点,因而被称为“熔西人精算,入大统之型模;正朔闰月,从中不从西,完气整度,从西不从中”。由此可知,徐光启( )

A. 推崇中体西用思想 B. 践行了经世致用的思想

C. 主张利用西学救国 D. 推动国人“开眼看世界”

13. 清代在台湾实行班兵制:兵“皆调自福建各营,三年一换,谓之班兵”。兵丁妻子,无令带往。三年一换。每年自京派出御史一员,前往台湾巡查”。后来准许班兵“年愈四十无子者”搬眷随军,又许兵丁就地娶亲。此举( )

A. 保障了台湾的长治久安 B. 是中央管辖台湾的开始

C. 促进了两岸的人员交流 D. 体现了因俗而治的特点

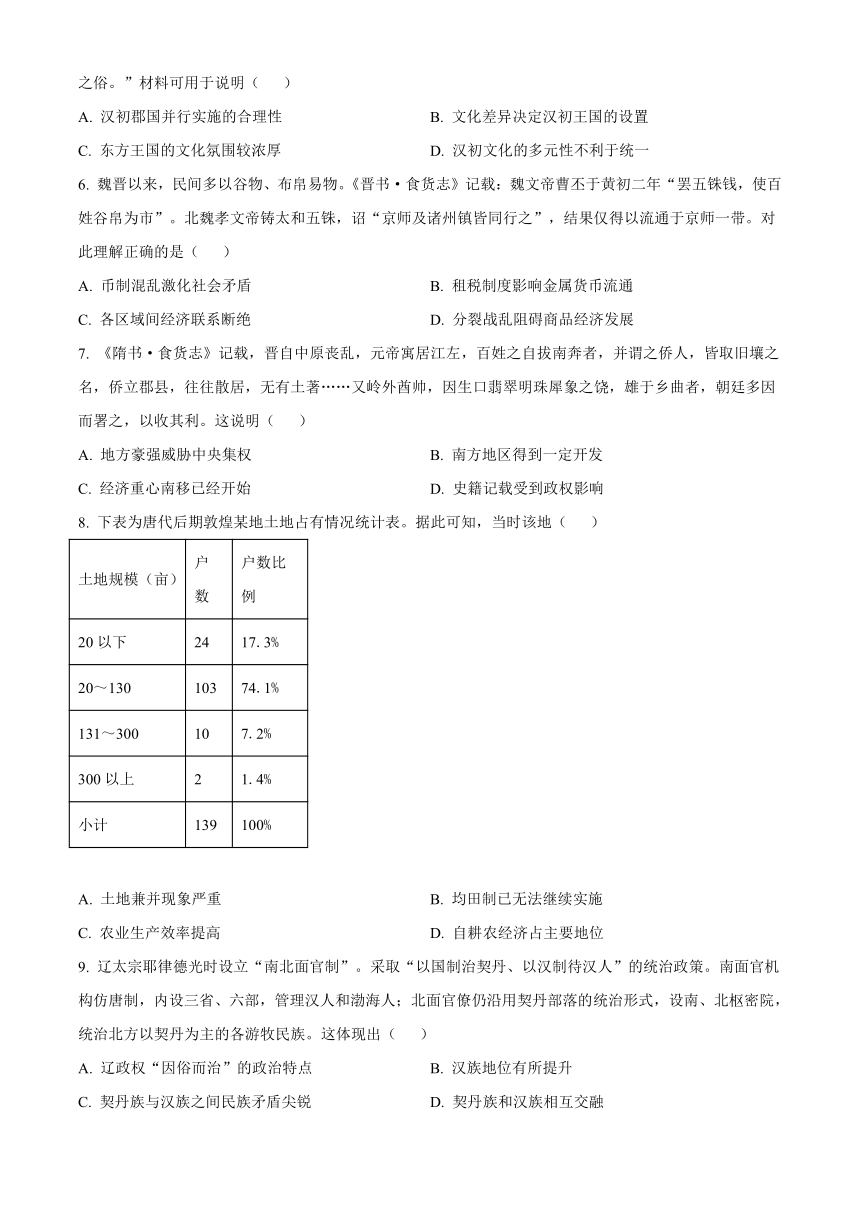

14. 下表所示为1843年中英协定关税前后主要进口货物新旧税率(单位:%)水准。据此可知,当时( )

货物 单位 1843年前的旧税率 1843年新税率 新税率旧税率减少百分数

棉花 担 24.19 5.56 77.02

棉花 担 13.38 5.56 5845

头等白布 匹 29.93 6.95 76.78

二等白洋布 匹 32.53 6.95 78.64

本色洋布 匹 20.74 5.56 73.19

斜纹布 匹 14.92 5.56 62.73

A. 中国贸易逆差得以扭转 B. 民族工业获得了发展契机

C. 西方列强资本输出加剧 D. 中国经济逐步半殖民地化

15. 1852年8月,太平军进入湘南后,大量挖煤工人加入起义队伍,组成了土营,负责在攻坚中挖地道、放地雷以轰塌城墙;1852年2年底,岳阳数千船民和纤夫参加起义队伍,组成水营;使太平军拥有了一支庞大的水师。这些现象反映了当时( )

A. 工匠阶层的愚昧 B. 太平天国的鼎盛

C. 社会矛盾的尖锐 D. 民族危机的加深

16. 近代民间《点石斋画报》因及时报道社会热点而受市场青睐。下图为该画报关于《马关条约》签订的版画,画中题记赞扬了李鸿章“大度包容”,并折服了西方列强。据此推知,当时( )

A. 清政府占据与日本谈判的先机 B. 国人注重国际舆论造势

C. 清政府美化自身形象愚弄百姓 D. 国人认知水平亟待提升

17. 纵观整个历史,每逢较弱的社会受到较强的、好战的社会威胁时,会产生两种反应:一种是割断同入侵势力的一切联系,撤回到与世隔绝的境地中,在传统的信念和习惯中寻求安慰;另一种却是力图采纳外国社会的许多特别吸引人的东西,作为以平等地位对付、抵抗的工具。下面属于“另一种”反应的是

A 虎门销烟 B. 义和团运动

C. 戊戌变法 D. 中国抗战

18. 《辛丑条约》签订时,列强认为“今若突倡分割,则义和之事,可为前车”,故而提出改善对华“条约关系”,“以赢取朋友,及为将来的友好关系播下种子”。列强得出如此认识是基于

A. 调和在华利益冲突 B. 清朝统治趋于崩溃 C. 义和团运动的教训 D. 中国已被瓜分完毕

19. 下表为武昌起义后拥护革命的一些言论。这些言论能够说明( )

孙中山电文 (清帝)今既宣布退位,赞成共和,承认中华民国,民国目的亦已达到

《民立报》社论 政治修明之朝,依于民主立宪之成立。革命既成,共和自现。周道如砥

沪军北伐部队的告示 东南各省次第光复,虽未睹太平之风,实已享共和之福

A. 民主共和思潮已为大众所接受 B. 共和成为社会关注热点

C. 辛亥革命缺乏广泛的群众基础 D. 稳定社会秩序得到重建

20. 依据《中华民国临时约法》的规定,1912年12月至1913年3月进行了国会选举。选举结果为:参议院中,国民党占54.5%,共和党、民主党、统一党、进步党占25.2%;众议院中,国民党占60.4%,共和党、民主党、统一党占20.6%。这表明国民党在当时( )

A. 用法律武器捍卫民主 B. 有广泛的群众基础

C. 成为社会进步总代表 D. 确立了责任内阁制

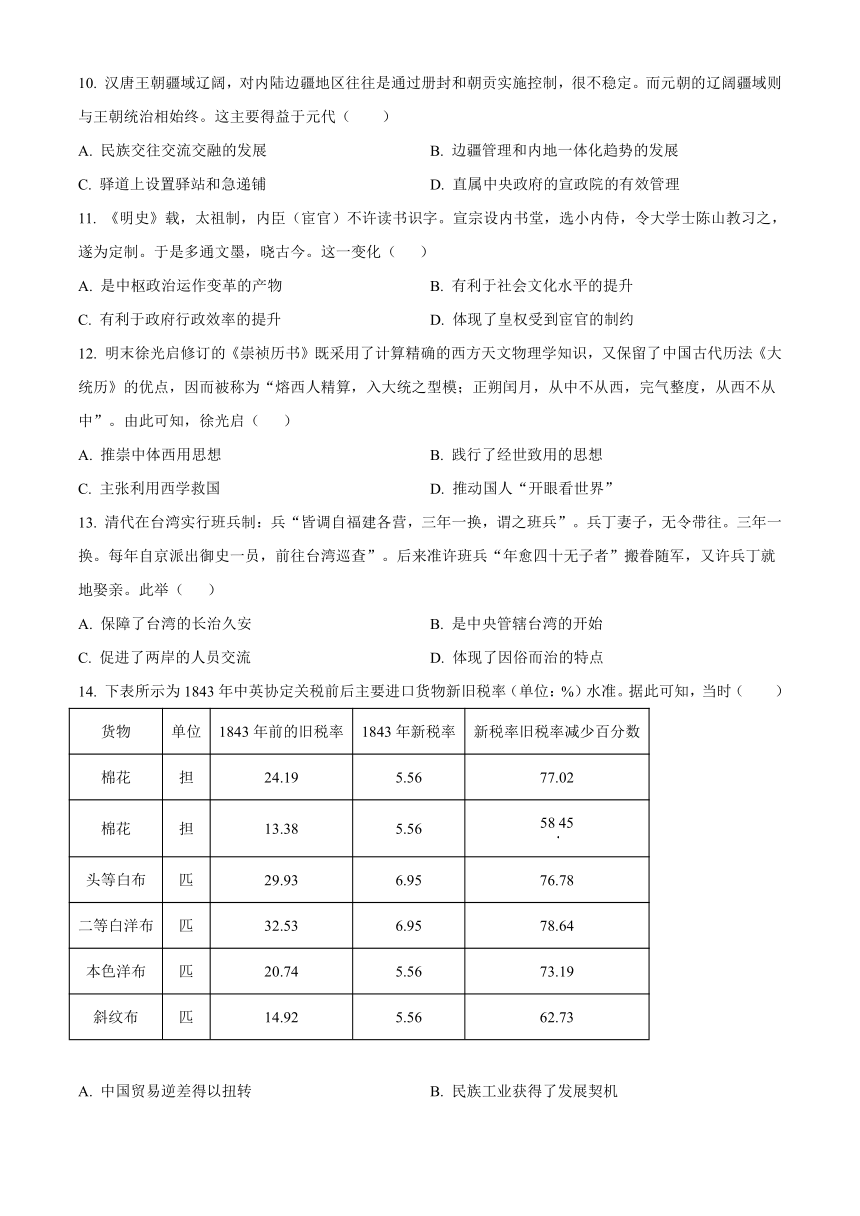

21. 如表反映了1895-1916年中国民族资本主义企业数量和资本总额及两者的指数变化情况。材料中现象的出现( )

年份 企业数量 资本总额

实数(家) 指数 实数(万元) 指数

1895 30 100 399 100

1911 40 130 576.5 144

1912 85 283 10382 260

1913 79 263 1358.7 341

1914 107 340 1486.8 373

1915 114 380 1961.5 492

1916 86 287 1390.7 349

A. 说明民族资本主义已摆脱封建束缚 B. 主要得益于“实业救国”思潮的推动

C. 为袁世凯的复辟行为奠定物质基础 D. 折射出政治环境对民族经济的影响

22. 鲁迅曾深有感触地说:“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看得怀疑起来,于是失望、颓唐得很了”。鲁迅的感触源于( )

A. 北洋军阀统治社会混乱 B. 马克思主义广泛传播

C. 西学影响国人观念改变 D. 新文化运动解放人们思想

23. 据表可知,中华民国初年社会生态整体特征表现为

政治 动荡裂变的时局 共和制度的渐进

经济 夹缝中长出幼苗 民族工业的春天

思想 迷离彷徨的选择 博大宽容的气象

习俗 抱残守缺的遗风 移风易俗的时尚

A. 锁国与开放

B. 坎坷与进步

C. 危亡与机遇

D. 保守与激进

24. “如果最近一周内广州军和唐生智联合起来确实占领了长沙和长沙以北湖南全省,那么在这里、在北方将产生异常巨大的后果,这将是对吴佩孚新的沉重打击,可能使吴佩孚全军覆没。”材料中所反映的这场战争的最重要意义在于

A. 使中国革命转危为安 B. 沉重打击了帝国主义的统治

C. 基本推翻北洋军阀统治 D. 彻底推翻三座大山的压迫

二、非选择题(共4题,共52分)

25. 阅读材料,完成下列要求。

材料 朱峙三(1886—1967)湖北鄂城县人,以下内容节选自他的日记。

1901年10月4日:“朝廷近日已下诏改科举制度,不用八股诗赋取士,师命以后每夕读《古文观止》。”

“前日(1905年9月2日)报载有上谕,立即停止科举……今日科举已成历史上陈迹矣。许多醉心科举之人。有痛哭者矣。”

“欲求时务之学,自以住学堂为有出路。”

“(两湖总师范学堂)下午第一、二堂物理学……教习三泽力太郎,日本博士也……因余为初听物理学之人,甚快意,笔记特详。”

“予前往速成师范,无理化二科,今日初看试验,颇感兴趣。”“余喜音乐课,余时觅风琴练习之。”

“今日上课,堂中授三角。去冬几何已教完,小代数亦快教完,以后或可教大代数。予每以算学为苦。”

——摘编自胡香生辑录、严昌洪编《朱峙三日记(1893—1919)》

提取材料信息,说明上述材料对研究晚清教育变革有哪些史料价值。

26. 阅读材料,完成下列要求。

章节 主要内容

第1章 早期工业化、近代工业化等概念解读

第2-6章 纺织业、食品工业、服装制作业、日用百货制造业、烟草加工业、造纸业与印刷业以及重工业(工具制造业与建材工业、造船业)的发展状况

第7-9章 早期工业化的能源与材料问题(动力、燃料、铁、木材)原料输入与产品输出问题、人口与工业劳动力问题

第10章 工业发展的特点,即节能省材型的发展模式

第11章 英国模式与江南工业的发展,“资本主义萌芽”问题

表为李伯重所著《明清时期江南的早期工业化(1550-1850)》一书的内容梗概。作者的结论是中国的早期工业化不可能走上真正的近代工业化道路,结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合。)

27. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 古代丝绸之路形成之初依赖于国家政治、军事等方面的诉求,政治动机大于经济利益需求。在随后的汉与大宛、龟兹等西域地区之间最初的经济和文化交流活动中,逐渐出现了“天子好宛马,使者相望于道”的场景。最终丝绸之路拓展为中国向外输出丝绸、瓷器、茶叶、冶铁等商品和技术及输入香料、作物、宗教、艺术等的东西方交流与合作之路。

——摘编自王超《中国古代丝绸之路的概念、特点及其对“一带一路”建设的启示》

材料二 隋唐以后,陆上丝绸之路日益阻塞,海上运输逐渐兴盛,至宋朝,我国通过海运基本形成了以丝绸、瓷器、茶叶为主的多元化对外产品出口格局。此时,海上丝绸之路不仅有通往日本、朝鲜等地的东海航线,还有通往东南亚、南亚、西亚乃至东北非洲等地的南海航线。此外,政府还在沿海港口置市舶司,以“掌善货贸易之事”。

——摘编自张诗雨《海上丝绸之路上的商品交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代丝绸之路开辟、发展的主观目的和客观效果。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述宋代丝绸之路发生的主要变化及其原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,归纳影响中国古代丝绸之路兴衰历程的因素。

28. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 五四运动的一个重要历史意义是体现了中国人民的整体性觉醒。五四运动是中国人民发扬爱国主义民族精神的一次集体行动,参与其中的不仅有起着先锋队作用的青年知识分子,而且有极大热情的广大工人、商人、教师、城市居民以及农民群众。如此声势浩大的反帝反封建斗争,如果缺少有序的组织引导是难以开展起来的。毛泽东指出:“五四运动的杰出的历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态,这就是彻底地不妥协地反帝国主义和彻底地不妥协地反封建主义。”五四运动表现的爱国主义不是被动地反抗,而是主动地抗争,是为国家地位和民族尊严而战,体现出近代国家和民族意识的真正觉醒,在中共中央政治局第十四次集体学习中,习近平总书记指出:“要加强对五四运动历史意义的研究,深刻揭示五四运动对当代中国发展进步的深远影响。”

——摘编自齐卫平《理解五四运动历史意义的四个向度》

材料二 “有人嫌井冈山高,井冈山大,今天东山,明天西山,爬山爬厌了,想打到城里去。这种思想错了。要知道,井冈山虽然磨破了我们的脚,爬酸了我们的腿,但是,它给我们存粮食,给我们作根据地,便利我们机动,便于我们打击敌人。”毛泽东还打了一个通俗的比喻说:革命要有根据地,好像人要有屁股,人假如没有屁股,便不能坐下来:要是老站着,老走着,定然不会持久。

——摘编自周声柱《毛泽东在井冈山时期革命实践新探》

(1)根据材料一,概括五四运动体现中国人民“整体性觉醒”的表现。

(2)结合所学知识,指出材料二体现的思想理论,并说出在该理论指导下中共进行了哪些实践。

厦门大学附属科技中学

2023-2024学年高一(上)12月考试

(历史)试卷 简要答案

一、(本题共24小题,每小题2分,共48分,每小题只有一个选项符合题意)

【1题答案】

【答案】D

【2题答案】

【答案】B

【3题答案】

【答案】B

【4题答案】

【答案】B

【5题答案】

【答案】A

【6题答案】

【答案】D

【7题答案】

【答案】B

【8题答案】

【答案】D

【9题答案】

【答案】A

【10题答案】

【答案】B

【11题答案】

【答案】A

【12题答案】

【答案】B

【13题答案】

【答案】C

【14题答案】

【答案】D

【15题答案】

【答案】C

【16题答案】

【答案】D

【17题答案】

【答案】C

【18题答案】

【答案】C

【19题答案】

【答案】B

【20题答案】

【答案】A

【21题答案】

【答案】D

【22题答案】

【答案】A

【23题答案】

【答案】B

【24题答案】

【答案】C

二、非选择题(共4题,共52分)

【25题答案】

【答案】

角度 信息提取 史料价值

材料来源 材料选自一个晚清底层知识分子的日记 朱峙三是当时的底层知识分子,作为教育变革的亲历者,其日记是研究晚清选官及教育变革的一手史料

材料内容 1901年改革科举,不用八股诗赋取士,读《古文观止》;1905年停止科举,醉心科举之人痛哭 可用于研究晚清新政、科举内容的改革;科举制度废除及其产生的影响 日记所记载的求学经历与清末废科举、兴学堂的教育大变革相始终,有助于研究近代新旧杂糅、中西并存的教育变革情况

学堂、物理课、三泽力太郎、日本博士、师范、试验、音乐、三角、几何、代数 可用于研究近代学校制度的建立、教学内容的改革、选官制度的变革以及近代知识分子的思想变化等

【26题答案】

【答案】主题:明清时期江南的早期工业不能走上真正的近代工业化道路。

阐述:明清时期江南地区早期工业化成就突出,但其是建立在农耕经济高度发展基础之上的。这一时期君主专制空前强化,使早期工业发展缺乏必要的政治保障;自然经济占主导,重农抑商和闭关锁国政策依然实行,使早期工业发展缺乏必要的资本、劳动力、技术、市场等要素;社会上的农本商末观念和消费观念制约早期工业的进一步发展。

综上所述,由于政治、经济、观念等因素影响,明清时期江南的早期工业不能走上真正的近代工业化道路。

【27题答案】

【答案】27. 主观目的:为了配合对匈奴的战争。客观效果:开辟了中西交通的要道,大大促进了中原和西域、西方文明国家的政治、经济、文化联系。

28. 变化:海上丝绸之路取代陆上丝绸之路;或“汉代以陆路为主,宋代以海路为主。原因:北方少数民族政权的干扰。陆上丝绸之路受阻;经济重心的南移;造船和航海技术的进步;海上运输优势明显;政府鼓励海外贸易。

29. 认识:政局、科技、经济发展、政府政策等影响了丝绸之路的发展演变。

【28题答案】

【答案】28. 表现:全民性行动,群众基础广泛;斗争的组织化程度高;具有反帝反封建斗争的彻底性;主动地抗争。

29. 理论:体现了“工农武装割据”思想理论。实践:武装斗争:1928年4月井冈山会师;古田会议;四次反围剿斗争。根据地建设:1927年10月开始领导创建井冈山革命根据地,1931年11月成立了中华苏维埃共和国临时中央政府;努力发展生产,粉碎敌人经济封锁。(政治建设和经济建设)土地革命:在根据地逐步开展土地革命,打土豪、分田地,变封建地主土地所有制为农民土地所有制。

2023-2024学年高一(上)12月考试

(历史)试卷

一、(本题共24小题,每小题2分,共48分,每小题只有一个选项符合题意)

1. 2001年,山西襄汾陶寺发掘出了南墙、东墙,这是中原地区最大的史前城址之一。城内外发现了大型“王墓”、礼乐重器及高等级的夯土建筑。陶寺遗址的发现说明( )

A. 早期文明多元一体的特点 B. 长江流域向阶级社会发展

C. 贫富分化加剧的发展趋势 D. 复杂化社会组织可能存在

2. 据《礼记.礼运)记载:“大道之行也,天下为公,选贤.能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……是谓小康”。材料中“小康”社会的政治制度是

A. 禅让制 B. 世袭制 C. 郡县制 D. 行省制

3. 下表为春秋战国时期孔子、孟子、荀子的思想主张(节选)。这反映出先秦儒学( )

人物 思想

孔子 “仁者安仁,知者利仁”

孟子 “明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子……然后驱而之善”

荀子 “万物之怪,书不说。无用之辩,不急之察,弃而不治。若夫君臣之义、父子之亲、夫妇之别,则日切磋而不舍也”

A. 源于西周敬天保民思想 B. 具有注重人伦日用的济世情怀

C. 主张探求自然运行规律 D. 促使春秋战国的局势由乱到治

4. 关于秦灭亡的原因,众学者看法不一。《睡虎地秦简·语书》中记载:“古者民各有乡俗,其所利及好恶不同,或不便于民,害于邦,是以圣王作为法度,以矫端民心,去其邪避(僻),除其恶俗。…今法律令已布,闻吏民犯法为间私者不止,私好、乡俗之心不变…。”该材料能证明以下哪一观点( )

A. 秦法严苛残暴导致六国反抗 B. 文化差异使关东地区不服秦朝的统治

C. 秦的法律在地方无法落实 D. 东方六国法制与秦国大相径庭

5. 陈苏镇先生指出,“在东西文化尚未充分融合、战国时代的文化布局仍然存在的情况下,刘邦建立汉家帝业,一方面必须‘承秦’,包括承秦之制,另一方面又必须尊重东方社会之习俗,特别是楚、齐、赵人之俗。”材料可用于说明( )

A. 汉初郡国并行实施的合理性 B. 文化差异决定汉初王国的设置

C. 东方王国的文化氛围较浓厚 D. 汉初文化的多元性不利于统一

6. 魏晋以来,民间多以谷物、布帛易物。《晋书·食货志》记载:魏文帝曹丕于黄初二年“罢五铢钱,使百姓谷帛为市”。北魏孝文帝铸太和五铢,诏“京师及诸州镇皆同行之”,结果仅得以流通于京师一带。对此理解正确的是( )

A. 币制混乱激化社会矛盾 B. 租税制度影响金属货币流通

C. 各区域间经济联系断绝 D. 分裂战乱阻碍商品经济发展

7. 《隋书·食货志》记载,晋自中原丧乱,元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人,皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著……又岭外酋帅,因生口翡翠明珠犀象之饶,雄于乡曲者,朝廷多因而署之,以收其利。这说明( )

A. 地方豪强威胁中央集权 B. 南方地区得到一定开发

C. 经济重心南移已经开始 D. 史籍记载受到政权影响

8. 下表为唐代后期敦煌某地土地占有情况统计表。据此可知,当时该地( )

土地规模(亩) 户数 户数比例

20以下 24 17.3%

20~130 103 74.1%

131~300 10 7.2%

300以上 2 1.4%

小计 139 100%

A. 土地兼并现象严重 B. 均田制已无法继续实施

C. 农业生产效率提高 D. 自耕农经济占主要地位

9. 辽太宗耶律德光时设立“南北面官制”。采取“以国制治契丹、以汉制待汉人”的统治政策。南面官机构仿唐制,内设三省、六部,管理汉人和渤海人;北面官僚仍沿用契丹部落的统治形式,设南、北枢密院,统治北方以契丹为主的各游牧民族。这体现出( )

A. 辽政权“因俗而治”的政治特点 B. 汉族地位有所提升

C. 契丹族与汉族之间民族矛盾尖锐 D. 契丹族和汉族相互交融

10. 汉唐王朝疆域辽阔,对内陆边疆地区往往是通过册封和朝贡实施控制,很不稳定。而元朝的辽阔疆域则与王朝统治相始终。这主要得益于元代( )

A. 民族交往交流交融的发展 B. 边疆管理和内地一体化趋势的发展

C. 驿道上设置驿站和急递铺 D. 直属中央政府的宣政院的有效管理

11. 《明史》载,太祖制,内臣(宦官)不许读书识字。宣宗设内书堂,选小内侍,令大学士陈山教习之,遂为定制。于是多通文墨,晓古今。这一变化( )

A. 是中枢政治运作变革的产物 B. 有利于社会文化水平的提升

C. 有利于政府行政效率的提升 D. 体现了皇权受到宦官的制约

12. 明末徐光启修订的《崇祯历书》既采用了计算精确的西方天文物理学知识,又保留了中国古代历法《大统历》的优点,因而被称为“熔西人精算,入大统之型模;正朔闰月,从中不从西,完气整度,从西不从中”。由此可知,徐光启( )

A. 推崇中体西用思想 B. 践行了经世致用的思想

C. 主张利用西学救国 D. 推动国人“开眼看世界”

13. 清代在台湾实行班兵制:兵“皆调自福建各营,三年一换,谓之班兵”。兵丁妻子,无令带往。三年一换。每年自京派出御史一员,前往台湾巡查”。后来准许班兵“年愈四十无子者”搬眷随军,又许兵丁就地娶亲。此举( )

A. 保障了台湾的长治久安 B. 是中央管辖台湾的开始

C. 促进了两岸的人员交流 D. 体现了因俗而治的特点

14. 下表所示为1843年中英协定关税前后主要进口货物新旧税率(单位:%)水准。据此可知,当时( )

货物 单位 1843年前的旧税率 1843年新税率 新税率旧税率减少百分数

棉花 担 24.19 5.56 77.02

棉花 担 13.38 5.56 5845

头等白布 匹 29.93 6.95 76.78

二等白洋布 匹 32.53 6.95 78.64

本色洋布 匹 20.74 5.56 73.19

斜纹布 匹 14.92 5.56 62.73

A. 中国贸易逆差得以扭转 B. 民族工业获得了发展契机

C. 西方列强资本输出加剧 D. 中国经济逐步半殖民地化

15. 1852年8月,太平军进入湘南后,大量挖煤工人加入起义队伍,组成了土营,负责在攻坚中挖地道、放地雷以轰塌城墙;1852年2年底,岳阳数千船民和纤夫参加起义队伍,组成水营;使太平军拥有了一支庞大的水师。这些现象反映了当时( )

A. 工匠阶层的愚昧 B. 太平天国的鼎盛

C. 社会矛盾的尖锐 D. 民族危机的加深

16. 近代民间《点石斋画报》因及时报道社会热点而受市场青睐。下图为该画报关于《马关条约》签订的版画,画中题记赞扬了李鸿章“大度包容”,并折服了西方列强。据此推知,当时( )

A. 清政府占据与日本谈判的先机 B. 国人注重国际舆论造势

C. 清政府美化自身形象愚弄百姓 D. 国人认知水平亟待提升

17. 纵观整个历史,每逢较弱的社会受到较强的、好战的社会威胁时,会产生两种反应:一种是割断同入侵势力的一切联系,撤回到与世隔绝的境地中,在传统的信念和习惯中寻求安慰;另一种却是力图采纳外国社会的许多特别吸引人的东西,作为以平等地位对付、抵抗的工具。下面属于“另一种”反应的是

A 虎门销烟 B. 义和团运动

C. 戊戌变法 D. 中国抗战

18. 《辛丑条约》签订时,列强认为“今若突倡分割,则义和之事,可为前车”,故而提出改善对华“条约关系”,“以赢取朋友,及为将来的友好关系播下种子”。列强得出如此认识是基于

A. 调和在华利益冲突 B. 清朝统治趋于崩溃 C. 义和团运动的教训 D. 中国已被瓜分完毕

19. 下表为武昌起义后拥护革命的一些言论。这些言论能够说明( )

孙中山电文 (清帝)今既宣布退位,赞成共和,承认中华民国,民国目的亦已达到

《民立报》社论 政治修明之朝,依于民主立宪之成立。革命既成,共和自现。周道如砥

沪军北伐部队的告示 东南各省次第光复,虽未睹太平之风,实已享共和之福

A. 民主共和思潮已为大众所接受 B. 共和成为社会关注热点

C. 辛亥革命缺乏广泛的群众基础 D. 稳定社会秩序得到重建

20. 依据《中华民国临时约法》的规定,1912年12月至1913年3月进行了国会选举。选举结果为:参议院中,国民党占54.5%,共和党、民主党、统一党、进步党占25.2%;众议院中,国民党占60.4%,共和党、民主党、统一党占20.6%。这表明国民党在当时( )

A. 用法律武器捍卫民主 B. 有广泛的群众基础

C. 成为社会进步总代表 D. 确立了责任内阁制

21. 如表反映了1895-1916年中国民族资本主义企业数量和资本总额及两者的指数变化情况。材料中现象的出现( )

年份 企业数量 资本总额

实数(家) 指数 实数(万元) 指数

1895 30 100 399 100

1911 40 130 576.5 144

1912 85 283 10382 260

1913 79 263 1358.7 341

1914 107 340 1486.8 373

1915 114 380 1961.5 492

1916 86 287 1390.7 349

A. 说明民族资本主义已摆脱封建束缚 B. 主要得益于“实业救国”思潮的推动

C. 为袁世凯的复辟行为奠定物质基础 D. 折射出政治环境对民族经济的影响

22. 鲁迅曾深有感触地说:“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看得怀疑起来,于是失望、颓唐得很了”。鲁迅的感触源于( )

A. 北洋军阀统治社会混乱 B. 马克思主义广泛传播

C. 西学影响国人观念改变 D. 新文化运动解放人们思想

23. 据表可知,中华民国初年社会生态整体特征表现为

政治 动荡裂变的时局 共和制度的渐进

经济 夹缝中长出幼苗 民族工业的春天

思想 迷离彷徨的选择 博大宽容的气象

习俗 抱残守缺的遗风 移风易俗的时尚

A. 锁国与开放

B. 坎坷与进步

C. 危亡与机遇

D. 保守与激进

24. “如果最近一周内广州军和唐生智联合起来确实占领了长沙和长沙以北湖南全省,那么在这里、在北方将产生异常巨大的后果,这将是对吴佩孚新的沉重打击,可能使吴佩孚全军覆没。”材料中所反映的这场战争的最重要意义在于

A. 使中国革命转危为安 B. 沉重打击了帝国主义的统治

C. 基本推翻北洋军阀统治 D. 彻底推翻三座大山的压迫

二、非选择题(共4题,共52分)

25. 阅读材料,完成下列要求。

材料 朱峙三(1886—1967)湖北鄂城县人,以下内容节选自他的日记。

1901年10月4日:“朝廷近日已下诏改科举制度,不用八股诗赋取士,师命以后每夕读《古文观止》。”

“前日(1905年9月2日)报载有上谕,立即停止科举……今日科举已成历史上陈迹矣。许多醉心科举之人。有痛哭者矣。”

“欲求时务之学,自以住学堂为有出路。”

“(两湖总师范学堂)下午第一、二堂物理学……教习三泽力太郎,日本博士也……因余为初听物理学之人,甚快意,笔记特详。”

“予前往速成师范,无理化二科,今日初看试验,颇感兴趣。”“余喜音乐课,余时觅风琴练习之。”

“今日上课,堂中授三角。去冬几何已教完,小代数亦快教完,以后或可教大代数。予每以算学为苦。”

——摘编自胡香生辑录、严昌洪编《朱峙三日记(1893—1919)》

提取材料信息,说明上述材料对研究晚清教育变革有哪些史料价值。

26. 阅读材料,完成下列要求。

章节 主要内容

第1章 早期工业化、近代工业化等概念解读

第2-6章 纺织业、食品工业、服装制作业、日用百货制造业、烟草加工业、造纸业与印刷业以及重工业(工具制造业与建材工业、造船业)的发展状况

第7-9章 早期工业化的能源与材料问题(动力、燃料、铁、木材)原料输入与产品输出问题、人口与工业劳动力问题

第10章 工业发展的特点,即节能省材型的发展模式

第11章 英国模式与江南工业的发展,“资本主义萌芽”问题

表为李伯重所著《明清时期江南的早期工业化(1550-1850)》一书的内容梗概。作者的结论是中国的早期工业化不可能走上真正的近代工业化道路,结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合。)

27. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 古代丝绸之路形成之初依赖于国家政治、军事等方面的诉求,政治动机大于经济利益需求。在随后的汉与大宛、龟兹等西域地区之间最初的经济和文化交流活动中,逐渐出现了“天子好宛马,使者相望于道”的场景。最终丝绸之路拓展为中国向外输出丝绸、瓷器、茶叶、冶铁等商品和技术及输入香料、作物、宗教、艺术等的东西方交流与合作之路。

——摘编自王超《中国古代丝绸之路的概念、特点及其对“一带一路”建设的启示》

材料二 隋唐以后,陆上丝绸之路日益阻塞,海上运输逐渐兴盛,至宋朝,我国通过海运基本形成了以丝绸、瓷器、茶叶为主的多元化对外产品出口格局。此时,海上丝绸之路不仅有通往日本、朝鲜等地的东海航线,还有通往东南亚、南亚、西亚乃至东北非洲等地的南海航线。此外,政府还在沿海港口置市舶司,以“掌善货贸易之事”。

——摘编自张诗雨《海上丝绸之路上的商品交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代丝绸之路开辟、发展的主观目的和客观效果。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述宋代丝绸之路发生的主要变化及其原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,归纳影响中国古代丝绸之路兴衰历程的因素。

28. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 五四运动的一个重要历史意义是体现了中国人民的整体性觉醒。五四运动是中国人民发扬爱国主义民族精神的一次集体行动,参与其中的不仅有起着先锋队作用的青年知识分子,而且有极大热情的广大工人、商人、教师、城市居民以及农民群众。如此声势浩大的反帝反封建斗争,如果缺少有序的组织引导是难以开展起来的。毛泽东指出:“五四运动的杰出的历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态,这就是彻底地不妥协地反帝国主义和彻底地不妥协地反封建主义。”五四运动表现的爱国主义不是被动地反抗,而是主动地抗争,是为国家地位和民族尊严而战,体现出近代国家和民族意识的真正觉醒,在中共中央政治局第十四次集体学习中,习近平总书记指出:“要加强对五四运动历史意义的研究,深刻揭示五四运动对当代中国发展进步的深远影响。”

——摘编自齐卫平《理解五四运动历史意义的四个向度》

材料二 “有人嫌井冈山高,井冈山大,今天东山,明天西山,爬山爬厌了,想打到城里去。这种思想错了。要知道,井冈山虽然磨破了我们的脚,爬酸了我们的腿,但是,它给我们存粮食,给我们作根据地,便利我们机动,便于我们打击敌人。”毛泽东还打了一个通俗的比喻说:革命要有根据地,好像人要有屁股,人假如没有屁股,便不能坐下来:要是老站着,老走着,定然不会持久。

——摘编自周声柱《毛泽东在井冈山时期革命实践新探》

(1)根据材料一,概括五四运动体现中国人民“整体性觉醒”的表现。

(2)结合所学知识,指出材料二体现的思想理论,并说出在该理论指导下中共进行了哪些实践。

厦门大学附属科技中学

2023-2024学年高一(上)12月考试

(历史)试卷 简要答案

一、(本题共24小题,每小题2分,共48分,每小题只有一个选项符合题意)

【1题答案】

【答案】D

【2题答案】

【答案】B

【3题答案】

【答案】B

【4题答案】

【答案】B

【5题答案】

【答案】A

【6题答案】

【答案】D

【7题答案】

【答案】B

【8题答案】

【答案】D

【9题答案】

【答案】A

【10题答案】

【答案】B

【11题答案】

【答案】A

【12题答案】

【答案】B

【13题答案】

【答案】C

【14题答案】

【答案】D

【15题答案】

【答案】C

【16题答案】

【答案】D

【17题答案】

【答案】C

【18题答案】

【答案】C

【19题答案】

【答案】B

【20题答案】

【答案】A

【21题答案】

【答案】D

【22题答案】

【答案】A

【23题答案】

【答案】B

【24题答案】

【答案】C

二、非选择题(共4题,共52分)

【25题答案】

【答案】

角度 信息提取 史料价值

材料来源 材料选自一个晚清底层知识分子的日记 朱峙三是当时的底层知识分子,作为教育变革的亲历者,其日记是研究晚清选官及教育变革的一手史料

材料内容 1901年改革科举,不用八股诗赋取士,读《古文观止》;1905年停止科举,醉心科举之人痛哭 可用于研究晚清新政、科举内容的改革;科举制度废除及其产生的影响 日记所记载的求学经历与清末废科举、兴学堂的教育大变革相始终,有助于研究近代新旧杂糅、中西并存的教育变革情况

学堂、物理课、三泽力太郎、日本博士、师范、试验、音乐、三角、几何、代数 可用于研究近代学校制度的建立、教学内容的改革、选官制度的变革以及近代知识分子的思想变化等

【26题答案】

【答案】主题:明清时期江南的早期工业不能走上真正的近代工业化道路。

阐述:明清时期江南地区早期工业化成就突出,但其是建立在农耕经济高度发展基础之上的。这一时期君主专制空前强化,使早期工业发展缺乏必要的政治保障;自然经济占主导,重农抑商和闭关锁国政策依然实行,使早期工业发展缺乏必要的资本、劳动力、技术、市场等要素;社会上的农本商末观念和消费观念制约早期工业的进一步发展。

综上所述,由于政治、经济、观念等因素影响,明清时期江南的早期工业不能走上真正的近代工业化道路。

【27题答案】

【答案】27. 主观目的:为了配合对匈奴的战争。客观效果:开辟了中西交通的要道,大大促进了中原和西域、西方文明国家的政治、经济、文化联系。

28. 变化:海上丝绸之路取代陆上丝绸之路;或“汉代以陆路为主,宋代以海路为主。原因:北方少数民族政权的干扰。陆上丝绸之路受阻;经济重心的南移;造船和航海技术的进步;海上运输优势明显;政府鼓励海外贸易。

29. 认识:政局、科技、经济发展、政府政策等影响了丝绸之路的发展演变。

【28题答案】

【答案】28. 表现:全民性行动,群众基础广泛;斗争的组织化程度高;具有反帝反封建斗争的彻底性;主动地抗争。

29. 理论:体现了“工农武装割据”思想理论。实践:武装斗争:1928年4月井冈山会师;古田会议;四次反围剿斗争。根据地建设:1927年10月开始领导创建井冈山革命根据地,1931年11月成立了中华苏维埃共和国临时中央政府;努力发展生产,粉碎敌人经济封锁。(政治建设和经济建设)土地革命:在根据地逐步开展土地革命,打土豪、分田地,变封建地主土地所有制为农民土地所有制。

同课章节目录