邹忌讽齐王纳谏课件

图片预览

文档简介

课件75张PPT。邹忌讽齐王纳谏《战国策》【目标墙】[教学目标]

知识目标

1.掌握文中重点文言词语的意义和用法,了解宾语前置的句式特点。 2.了解《战国策》。

能力目标 1.朗读课文,疏通文句,提高借助语境推断文言实词意义的能力。 2.欣赏邹忌的讽谏艺术,理解讽喻说理的特点。

德育目标 认识除蔽纳谏在当时的积极作用和在今天的借鉴意义。

[教学重难点]1.理读课文,总结一词多义、古今异义和词类活用现象。 2.反复诵读,体会邹忌进谏的技巧。 【自学径】字词 文常分析题目所传递的信息(在语文书题目边写出)。

讽——讽谏,用暗示、比喻之类的方法,委婉地规劝。纳——接受。 查找作者情况及时代背景(语文书课下注释有的在书上勾画,在题目上作者名字处书写重点信息。书上内容不详的查阅资料)。

1、《战国策》是战国时代国别史汇编,也是一部历史散文总集。又称《国事》《短长》《事语》《长书》,由西汉的刘向编订的,共33篇,分东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、宋、卫、中山十二策。它记载了战国时期各国政治、军事、外交方面的一些活动,记录了各国谋臣的策略和言论。它语言活泼流畅,粗中有细,写人记事真切、生动。如善于讽谏的谋臣邹忌,任性顽固的贵族老妇人赵太后,追逐功名富贵的策士苏秦。读这本书真是如见其人,如闻其声。另外,还特别善于运用一些讽喻性的小故事作比,如“画蛇添足”、“狐假虎威”、“南辕北辙”等。它具有宏肆激越的风格,铺陈伟丽,叱咤雄豪,艺术上有很高成就,不愧是先秦历史散文中的一枝奇葩,对后代文人的影响不小。2、背景资料:

春秋战国之际,七雄并立,各国间的兼并战争、各统治集团内部新旧势力的斗争以及民众的反抗斗争,都异常尖锐激烈。在这激烈动荡的时代,“士”作为一种最活跃的阶层出现在政治舞台上。他们以自己的才能和学识游说于各国之间,施展着自己治国安邦的才干。各国统治者也认识到,人心的向背是国家政权能否巩固的决定因素。失去民心,国家的统治就难以维持。所以,他们争相招揽人才,虚心纳谏,争取得到“士”的支持。“邹忌讽齐王纳谏”的故事,于史无考。 3、文中人物:

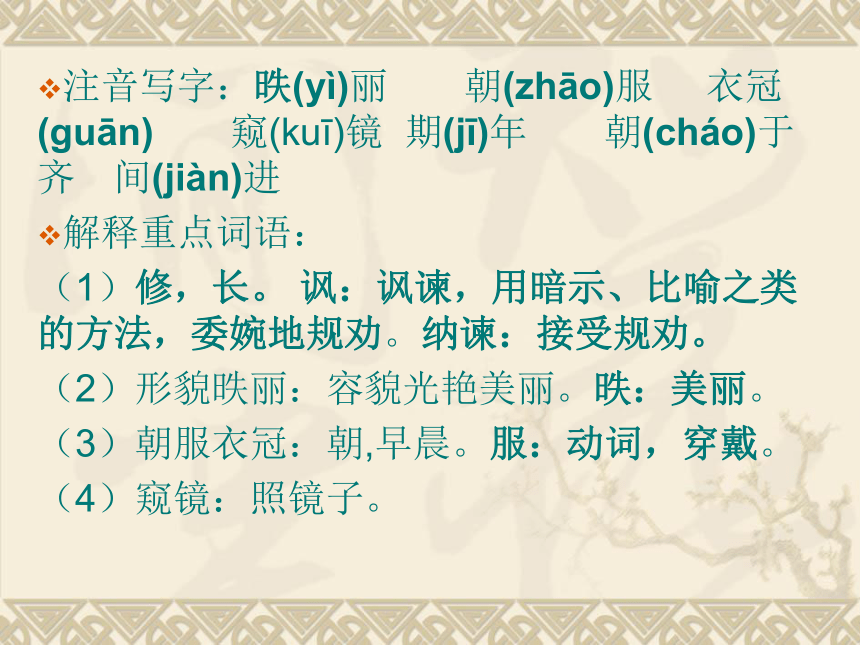

邹忌,齐国的谋臣,历事桓公、威王、宣王三朝,以敢于进谏和善辩著称。齐威王,是一个很有作为的君王,据史载,他继位之初,好为淫乐,不理政事,结果“百官荒废,诸侯并侵,国且危亡,在于旦暮”。齐威王爱隐语,谋士淳于髡乃以隐语进谏曰:“国中有大鸟,止于王庭,三年不飞不鸣,王知此鸟何也?”齐威王听后顿悟曰:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”从此,齐威王励精图治,修明政治,齐国大治。 文言文朗读注意点:1、停顿。段落内部、句群之间的停顿要长些,段落之间的停顿又要稍长些。另有逻辑停顿,在没有标点符号处,为加强语气、阐明观点、表达感情,也应作停顿。2、语速。议论文和说明文以中速为宜,其他文体(如记叙类、抒情类)则依据情节的进展和感情表达的需要来安排。如内容是激动、欢快、紧张,思想感情慷慨激昂、豪迈奔放时,语速要相对快一些;如内容是痛苦、悲伤、低沉、抒情的时候,语速要相对慢一些。3、重音。朗读时,句子中的某些词语需要重读,比如句中作谓语的动词要重读;表示性状和程度的状语常常也要重读;表示性状强调的定语要重读;表示结果或程度的补语要重读;疑问代词、指示代词常常需要重读;4、语气、语调。疑问语气读升调,感叹语气读降调。注音写字:昳(yì)丽 朝(zhāo)服 衣冠(guān) 窥(kuī)镜 期(jī)年 朝(cháo)于齐 间(jiàn)进

解释重点词语:

(1)修,长。 讽:讽谏,用暗示、比喻之类的方法,委婉地规劝。纳谏:接受规劝。

(2)形貌昳丽:容貌光艳美丽。昳:美丽。

(3)朝服衣冠:朝,早晨。服:动词,穿戴。

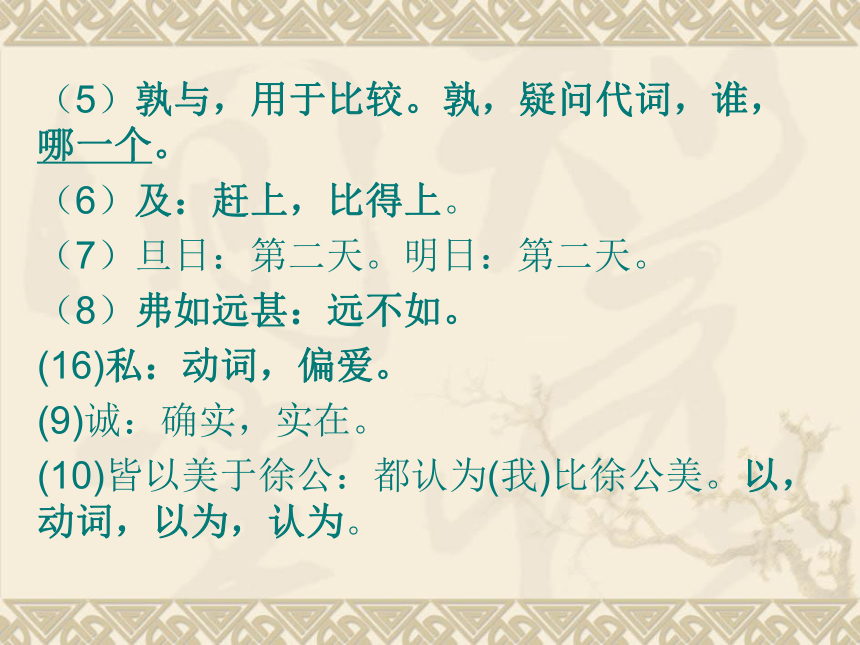

(4)窥镜:照镜子。 (5)孰与,用于比较。孰,疑问代词,谁,哪一个。

(6)及:赶上,比得上。

(7)旦日:第二天。明日:第二天。

(8)弗如远甚:远不如。

(16)私:动词,偏爱。

(9)诚:确实,实在。

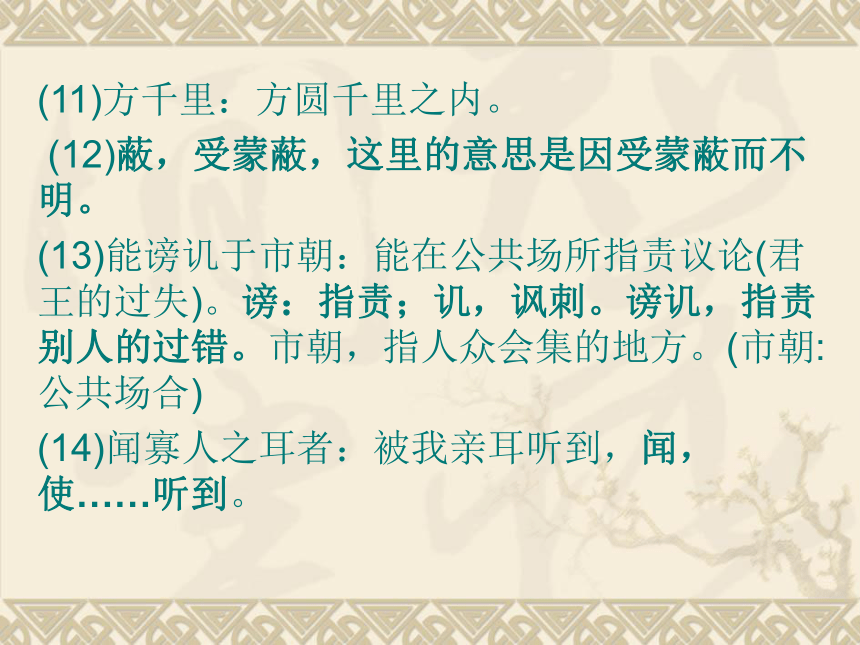

(10)皆以美于徐公:都认为(我)比徐公美。以,动词,以为,认为。 (11)方千里:方圆千里之内。

(12)蔽,受蒙蔽,这里的意思是因受蒙蔽而不明。

(13)能谤讥于市朝:能在公共场所指责议论(君王的过失)。谤:指责;讥,讽刺。谤讥,指责别人的过错。市朝,指人众会集的地方。(市朝:公共场合)

(14)闻寡人之耳者:被我亲耳听到,闻,使……听到。 (15)门庭若市:宫门和庭院里人挤得像集市一样。

(16)时时:经常。

(17)间(jiàn):间或,偶然。进:进谏。

(18)期(jī)年:满一年。期,满。此所谓战胜于朝廷:在进行上战胜(别国)。意指内政修明,不需用兵就能战胜敌国。 一词多义:①我孰与城北徐公美(谁) 孰视之(仔细、周详)

②吾妻之美我者,私我也(以……为美) 徐公不若君之美也(漂亮、好看)

③宫妇左右莫不私王(偏爱)???不宜偏私,使内外异法也(私情)

④之 齐国之美丽者也(的) 问之(代词,他) 吾妻之美我者(取消句子独立性) 俆公不若君之美也(比) 孰视之(代词,指俆公) 暮寝而思之(代指这件事) 吾妻之美我者(结构助词,不翻译) 朝廷之臣莫不畏王(的) 由此观之(代词,指这件事) 臣之妻私臣(的) 王之蔽甚矣(不翻译) 群臣吏民能面刺寡人之过者(的) 数月之后(无意义) 燕,赵,韩,魏闻之(代词,指上面这件事) ⑤朝 a.相如每朝时常称病 《史记?廉颇蔺相如列传》 上朝 b.燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐 《战国策?邹忌讽齐王纳谏》 朝拜 c.于是入朝见威王 《战国策?邹忌讽齐王纳谏》 朝廷 d.朝服衣冠《战国策?邹忌讽齐王纳谏》 早晨 (zhāo)

⑥于 a.欲有求于我也(向......) b.能谤讥于市朝(在) C.皆以美于徐公(比) 古今异义:①讽:古:用暗示、比喻之类的方法,委婉地规劝。(邹忌讽齐王纳谏) 今:用含蓄的话对人或物进行揭露、批评或嘲笑。(讽刺)

②修:古:长。(邹忌修八尺有余) 今:(学问、品行方面的)学习和锻炼。(进修)

③服:古:穿戴。(朝服衣冠) 今:衣服,衣裳。(运动服)

④地方:古:土地方圆。(今齐地方千里) 今:某一区域,空间的某一部位;部分。

⑤闻:古:使……听到。(闻寡人之耳者) 今:用鼻子嗅。 词语活用:

①朝服衣冠:“服”名词做动词,穿戴。

②吾妻之美我者:“美”形容词作动词,以…为美。

特殊句式翻译: 省略句:

①原文:皆以美于徐公。(“以”后边省去了“我”) 译文:都认为(我)比徐公美。

②原文:四境之内莫不有求于王。 译文:全国范围内(的人),没有(一个人)对皇上没请求的。

③原文:能谤讥于市朝。,闻寡人之耳者,受下赏。

译文:能在公众场所议论(君王的过失),使我听到的,受下等赏。 重点句子翻译:邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。

邹忌身高八尺以上,体形容貌光艳美丽。

朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”

早晨穿戴好衣帽,对着镜子细看,问他的妻子说:“我与城北徐公相比,谁美?”

君美甚,徐公何能及君也!

您美极了,徐公怎么能比得上您呀! 忌不自信,而复问其妾。

邹忌不太相信自己(比徐公美),就再问他的侍妾

旦日,客从外来,与坐谈。

第二天,客人从外边来,一块儿坐着说话

孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。

(邹忌)仔细端详他,自以为不如;再照镜子看自己,更感差得很远。

暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;”

夜晚躺着,心里在想这件事:“我妻子认为我美,是偏爱我啊;” “客之美我者,欲有求于我也。”

“客人认为我美,是想有求于我啊!”

今齐地方千里,百二十城。

现在齐国土地方圆千里,有一百二十座城邑

由此观之,王之蔽甚矣。

从这点看来,国王因受蒙蔽而不明真相(的情况)就很严重了!

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;

威王说:“说得好。”就发布命令:“当官的、当差的、当老百姓的,能当面指责我国王过错的,得上等奖;

上书谏寡人者,受中赏。

呈上书信劝谏我国王的,得中等奖。能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。(谤:公开指责别人的过错。)

能在公众场所议论(君王的过失),传到我耳中的,得下等奖(闻:使…听到)

令初下,群臣进谏,门庭若市。

命令刚发下时,臣子们上朝进谏,从宫门到殿堂好像集市一样。

数月之后,时时而间进。

几个月以后,不时有人偶然进谏。

期年之后,虽欲言,无可进者。

满一年以后,即使想说,也没什么可以向上提的了。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

燕国、赵国、韩国、魏国听到这件事,都来朝见齐威王。这就叫在朝廷上战胜别国。 译文 邹忌身高八尺多,容貌美丽。有天早晨,他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我同城北徐公比,哪个更美?”他妻子说:“您美极了,徐公怎能比得上您呢?”城北的徐公,是齐国的美男子。邹忌不相信自己会比徐公美,就又问他的妾:“我同徐公比,谁美?”妾说:“徐公怎么能比得上您呀?”第二天,有客人从外边来,邹忌同他坐着谈话,又问他:“我和徐公谁美?”客人说:“徐公不如您美。”又过了一天,徐公来了,邹忌仔细端详他,自己觉得不如徐公美丽;再照镜子看看自己,更觉得远远不如。晚上躺着想这件事,说:“我妻子认为我美,是偏爱我;妾认为我美,是害怕我;客人认为我美,是想有求于我。” 于是上朝拜见齐威王,说:“我确实知道自己不如徐公美。我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有求于我,他们都认为我比徐公漂亮。如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池,宫中的嫔妃和身边的亲信,没有不偏爱您的;朝中的大臣没有不害怕您的;全国的老百姓没有不有求于您的。由此看来,大王您受蒙蔽很深啦!”齐威王说:“好!”就下了命令:“所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏;上书劝谏我的,可得中等奖赏;在公共场所批评议论我的过失、传到我耳朵里的,可得下等奖赏。”命令刚下达,群臣都来进谏,门前、院内像集市一样;几个月以后,还偶尔有人来进谏;一年以后,就是想进谏,也没什么可说的了。

燕、赵、韩、魏等国听到这种情况,都到齐国来朝见。这就是人们所说的在朝廷上战胜敌国。

我吾与徐公孰美?吾莫不有求于王。刺寡人之过者,上书谏寡人者,【感知石】内容 结构 这篇课文生动地记叙了邹忌讽齐王纳谏,使齐王广开言路、修明政治的故事。

全文共4段,可分为三个部分。

第一部分(第1段),邹忌比美。

写邹忌与徐公比美,不因妻、妾、客的赞美而自喜。 第二部分(第2段),威王受蔽。写邹忌以切身经历设喻,讽谏齐王除蔽纳谏。

讽谏的内容分为两层。

第一层,先以切身经历设喻。

第二层,拿齐王的地位和自己做比较。

第三部分(第3、4段),威王除蔽、除蔽结果。写齐王纳谏及其结果。

文章讲了一个什么故事? 文记述了邹忌从与徐公比美中悟出治国的道理,进而讽劝齐王纳谏,使齐国大治的故事。表现出邹忌足智多谋,善于辞令,实事求是,头脑冷静,善于观察、思考。反映了他“知无不言,言无不尽”的坦荡胸怀。也反映出齐王是一位有魄力的君主。他深知收买人心的重要,勇于听取不同意见,对于邹忌的讽谏,他闻过则喜,并立马付诸行动,更难能可贵的是他能根据人们对朝政的批评议论,进行大胆的政治改革。 【析文居】词句 文段 邹忌比美。

邹忌是如何看待妻、妾、客对自己的评价? 臣之妻→私我臣之妾→畏我臣之客→求我妻、妾、客三答后,邹忌“暮寝而思之”,“之”指代什么?邹忌由此又想到了什么呢?

“暮寝而思之”的“之”指代上文的“三问”“三答”,尤其是“三答”。

认识到凡是对自己有偏私、有畏惧、有所求的人,在自己面前只会说些献媚讨好的假话。这比美悟出的道理为邹忌讽谏齐王埋下了伏笔。 威王受蔽。

邹忌与徐公的比美中悟出的治国道理是什么? 劝齐王要广开言路、虚心纳谏,让人们敢于说真话,才能做到政治清明,在朝廷上战胜别国。 宫妇左右→私王朝廷大臣→畏王四境之内→求王威王除蔽。

第3、4段齐王是怎样纳谏的?

三令:齐王下令按进谏的方式,分三等悬赏群臣吏民。”能面刺寡人之过者。受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能滂讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”

如此不计较提意见的方式和态度,这在封建社会是罕见的,也正是邹忌敢于进谏的原因。威王除蔽臣民是么怎样进谏的?“令初下,群臣进涑,门庭若市;

数月之后,时时而闻之;

期年之后,虽欲言。无可进者”。三变:正确性皆朝于齐 此所谓战胜于朝廷”除蔽结果。齐王纳谏的结果如何?邹忌讽齐王纳谏邹忌进谏 妻→私我 妾→畏我客→求我齐王纳谏 宫妇左右→私王 朝廷大臣→畏王 四境之内→求王三比三赏三变三思三问、三答战胜于朝廷小大家事国事【探究室】人事(物论) 情感 [主旨楼]本文通过战国时齐国政治家邹忌讽谏齐威王纳谏的故事,生动地论证了人要有自知之明,不要一味喜欢听奉承话,要头脑清醒,迅速改正缺点,把事情办好。

做国君的更要虚心纳谏,广开言路,才能使政治修明,国家得到治理的道理。 【拓展园】感悟 积累 邹忌在妻、妾、客的交口称赞中,没有得意忘形,还能保持清醒的判断,最后承认自己“弗如远甚”,这是一种智慧,也是一种境界。我们应该从邹忌身上学到些什么呢? ①对人对已有实事求是的态度。

②善于思考,有反思的习惯与自省的能力。

③观察事物深入细致,透过现象看本质①妻妾皆美邹忌——对讨好恭维话要警惕。 ②邹忌自知不如——人贵要有自知之明。 ③邹忌规劝齐王——谈话要讲究方法技巧(委婉含蓄,点到为止)。 ④齐王纳谏除蔽——广开言路才能富国安民。邹忌成功的说服齐王,他的劝说方式对我们今天的人际交往有什么启示? 请仿照示例,补充一则与“纳言”相关的事例。(除甲、乙两文之外)(1分)

示例:唐太宗善纳魏征良言,开创了“贞观之治”的盛世。(1)鲁庄公采纳曹刿的建议,取得了长勺之战的胜利。

(2)楚王听取墨子的谏言,停止攻打宋国 你知道扁鹊规劝蔡桓公治病的事吗?邹忌讽谏齐王与扁鹊规劝蔡桓公,劝谏结果有何不同?试从邹忌和扁鹊的角度简要分析其原因。(示例)邹忌讽谏成功,而扁鹊规劝失败。

原因:邹忌采用了设喻说理的方式,使人容易接受,而扁鹊规劝时没有考虑到对方的身份,直言不讳,让其难以接受。 【赏文亭】写法 文学 [技法林] 本文的写作特点归纳

(1)哲理美。设喻说理(讽谏)的方法。设置或借用一个寓言、故事或自然现象来说明一个抽象的道理。即用暗示、比喻的方法委婉地规劝。

①方式一:讽喻。

②方式二:类比推理。由己及君,以小见大,由家事到国事,道理由浅入深,具有极强的说服力。 邹忌入朝后,并没有单刀直入向威王进谏,而是用作设喻的事实写起,先向齐威王说明“臣诚知不如徐公美”的事实,以闺房小事开头。首先谈自己的生活际遇,一口气说出他的妻、妾、客分别“私”“畏”“欲有求于他”,都说他“美于徐公”。 这部分内容表面上看来似乎与讽谏无关,实际上是设喻说理的前提。

接着写邹忌讽谏齐王,谈自己的反思,谈自己的体会,谈自己的感悟。以类比推理的方式委婉进谏。正面设喻来说明君王易于受蒙蔽的道理。

最后从国内和国外两个方面写出了邹忌讽谏齐王纳谏后取得的巨大成效。 (2)整齐美。三叠排比的结构样式:

邹忌三问,妻、妾、客的三答;

邹忌解蔽的三思;

入朝见威王的三比;

齐威王鼓励纳谏的三赏;

纳赏后齐国的三变。第一部分的叙事是第二部分设喻说理的前提,

第二部分是设喻说理本身,

第三部分则是第二部分的必然发展和结果。

三部分之间联系紧密,前后呼应,上下关照,层层推进,结构严谨。句式整散错落有致,读来琅琅上口。

(3)节奏美。而且使其内在韵律有一种进行曲般的节奏美。又完全合乎事理,合乎发展规律。

(4)详略美。本文中心突出,详略得当。

全文着墨最多的是第一段,因为这一段描写的内容是下文讽谏之举动的来源,所以有必要详写。

相比之下,最后一段写齐王纳谏除弊之效则显得简要而含蓄。(5)语言美。

①语言形象,对话动作栩栩如生。对象不同,身份不同,语气不同。

问妻:“吾孰与城北徐公美?”

背景:邹忌修八尺有余,形貌昳美。朝服衣冠,窥镜。

语气充满自信,沾沾自喜的。

妻答:“君美甚,徐公何能及君也?”

由衷的爱 “情人眼里出西施”问妾:“吾孰与徐公美?”

背景: 城北徐公,齐之美丽者也。忌不自信,语气严肃,疑虑,急切。

妾答:“徐公何能及君也?”(反问句)

怕失宠,有顾忌。问客:“吾与徐公孰美?”

背景:旦日,客从外来,与座谈,问之客。试探着小声问。

客答:“徐公不若君之美也。”(否定句)

有求于人。

②语言朴实,没有华丽词藻的堆砌。

如:邹忌用自己日常生活中的事情设喻,来劝告齐威王广开言路,修明政治的故事,写得很生动,但作者没有运用什么华丽的词藻,却收到了很好的表达效果。

③作者的叙事很简洁。

如写威王采用了邹忌的意见,仅仅用了一个字“善”,接下去,就写其行动及效果,全用朴实的记叙来表达。 (6)人物美。

邹忌:对赞美不飘飘然、善于思考、坚持实事求事的精神,敢于直谏且善于劝谏的忠臣。

齐王:果断、纳谏有方。

这也是齐国能“战胜于朝廷”的原因。使用排比句,营造了一种步步逼近的语势,一环扣一环,给人以无可辩驳的感觉,有力地论证了中心论点。“今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,进行之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王。由此观之,王之蔽甚矣。“在表达上有什么作用?(本文多次运用排比的修辞方法,举例说明其效果)

[习作池]

发挥想像力,以邹忌或齐王为第一人称改写这个故事。此题意在让学生在改写的过程中发挥想像力。

知识目标

1.掌握文中重点文言词语的意义和用法,了解宾语前置的句式特点。 2.了解《战国策》。

能力目标 1.朗读课文,疏通文句,提高借助语境推断文言实词意义的能力。 2.欣赏邹忌的讽谏艺术,理解讽喻说理的特点。

德育目标 认识除蔽纳谏在当时的积极作用和在今天的借鉴意义。

[教学重难点]1.理读课文,总结一词多义、古今异义和词类活用现象。 2.反复诵读,体会邹忌进谏的技巧。 【自学径】字词 文常分析题目所传递的信息(在语文书题目边写出)。

讽——讽谏,用暗示、比喻之类的方法,委婉地规劝。纳——接受。 查找作者情况及时代背景(语文书课下注释有的在书上勾画,在题目上作者名字处书写重点信息。书上内容不详的查阅资料)。

1、《战国策》是战国时代国别史汇编,也是一部历史散文总集。又称《国事》《短长》《事语》《长书》,由西汉的刘向编订的,共33篇,分东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、宋、卫、中山十二策。它记载了战国时期各国政治、军事、外交方面的一些活动,记录了各国谋臣的策略和言论。它语言活泼流畅,粗中有细,写人记事真切、生动。如善于讽谏的谋臣邹忌,任性顽固的贵族老妇人赵太后,追逐功名富贵的策士苏秦。读这本书真是如见其人,如闻其声。另外,还特别善于运用一些讽喻性的小故事作比,如“画蛇添足”、“狐假虎威”、“南辕北辙”等。它具有宏肆激越的风格,铺陈伟丽,叱咤雄豪,艺术上有很高成就,不愧是先秦历史散文中的一枝奇葩,对后代文人的影响不小。2、背景资料:

春秋战国之际,七雄并立,各国间的兼并战争、各统治集团内部新旧势力的斗争以及民众的反抗斗争,都异常尖锐激烈。在这激烈动荡的时代,“士”作为一种最活跃的阶层出现在政治舞台上。他们以自己的才能和学识游说于各国之间,施展着自己治国安邦的才干。各国统治者也认识到,人心的向背是国家政权能否巩固的决定因素。失去民心,国家的统治就难以维持。所以,他们争相招揽人才,虚心纳谏,争取得到“士”的支持。“邹忌讽齐王纳谏”的故事,于史无考。 3、文中人物:

邹忌,齐国的谋臣,历事桓公、威王、宣王三朝,以敢于进谏和善辩著称。齐威王,是一个很有作为的君王,据史载,他继位之初,好为淫乐,不理政事,结果“百官荒废,诸侯并侵,国且危亡,在于旦暮”。齐威王爱隐语,谋士淳于髡乃以隐语进谏曰:“国中有大鸟,止于王庭,三年不飞不鸣,王知此鸟何也?”齐威王听后顿悟曰:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”从此,齐威王励精图治,修明政治,齐国大治。 文言文朗读注意点:1、停顿。段落内部、句群之间的停顿要长些,段落之间的停顿又要稍长些。另有逻辑停顿,在没有标点符号处,为加强语气、阐明观点、表达感情,也应作停顿。2、语速。议论文和说明文以中速为宜,其他文体(如记叙类、抒情类)则依据情节的进展和感情表达的需要来安排。如内容是激动、欢快、紧张,思想感情慷慨激昂、豪迈奔放时,语速要相对快一些;如内容是痛苦、悲伤、低沉、抒情的时候,语速要相对慢一些。3、重音。朗读时,句子中的某些词语需要重读,比如句中作谓语的动词要重读;表示性状和程度的状语常常也要重读;表示性状强调的定语要重读;表示结果或程度的补语要重读;疑问代词、指示代词常常需要重读;4、语气、语调。疑问语气读升调,感叹语气读降调。注音写字:昳(yì)丽 朝(zhāo)服 衣冠(guān) 窥(kuī)镜 期(jī)年 朝(cháo)于齐 间(jiàn)进

解释重点词语:

(1)修,长。 讽:讽谏,用暗示、比喻之类的方法,委婉地规劝。纳谏:接受规劝。

(2)形貌昳丽:容貌光艳美丽。昳:美丽。

(3)朝服衣冠:朝,早晨。服:动词,穿戴。

(4)窥镜:照镜子。 (5)孰与,用于比较。孰,疑问代词,谁,哪一个。

(6)及:赶上,比得上。

(7)旦日:第二天。明日:第二天。

(8)弗如远甚:远不如。

(16)私:动词,偏爱。

(9)诚:确实,实在。

(10)皆以美于徐公:都认为(我)比徐公美。以,动词,以为,认为。 (11)方千里:方圆千里之内。

(12)蔽,受蒙蔽,这里的意思是因受蒙蔽而不明。

(13)能谤讥于市朝:能在公共场所指责议论(君王的过失)。谤:指责;讥,讽刺。谤讥,指责别人的过错。市朝,指人众会集的地方。(市朝:公共场合)

(14)闻寡人之耳者:被我亲耳听到,闻,使……听到。 (15)门庭若市:宫门和庭院里人挤得像集市一样。

(16)时时:经常。

(17)间(jiàn):间或,偶然。进:进谏。

(18)期(jī)年:满一年。期,满。此所谓战胜于朝廷:在进行上战胜(别国)。意指内政修明,不需用兵就能战胜敌国。 一词多义:①我孰与城北徐公美(谁) 孰视之(仔细、周详)

②吾妻之美我者,私我也(以……为美) 徐公不若君之美也(漂亮、好看)

③宫妇左右莫不私王(偏爱)???不宜偏私,使内外异法也(私情)

④之 齐国之美丽者也(的) 问之(代词,他) 吾妻之美我者(取消句子独立性) 俆公不若君之美也(比) 孰视之(代词,指俆公) 暮寝而思之(代指这件事) 吾妻之美我者(结构助词,不翻译) 朝廷之臣莫不畏王(的) 由此观之(代词,指这件事) 臣之妻私臣(的) 王之蔽甚矣(不翻译) 群臣吏民能面刺寡人之过者(的) 数月之后(无意义) 燕,赵,韩,魏闻之(代词,指上面这件事) ⑤朝 a.相如每朝时常称病 《史记?廉颇蔺相如列传》 上朝 b.燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐 《战国策?邹忌讽齐王纳谏》 朝拜 c.于是入朝见威王 《战国策?邹忌讽齐王纳谏》 朝廷 d.朝服衣冠《战国策?邹忌讽齐王纳谏》 早晨 (zhāo)

⑥于 a.欲有求于我也(向......) b.能谤讥于市朝(在) C.皆以美于徐公(比) 古今异义:①讽:古:用暗示、比喻之类的方法,委婉地规劝。(邹忌讽齐王纳谏) 今:用含蓄的话对人或物进行揭露、批评或嘲笑。(讽刺)

②修:古:长。(邹忌修八尺有余) 今:(学问、品行方面的)学习和锻炼。(进修)

③服:古:穿戴。(朝服衣冠) 今:衣服,衣裳。(运动服)

④地方:古:土地方圆。(今齐地方千里) 今:某一区域,空间的某一部位;部分。

⑤闻:古:使……听到。(闻寡人之耳者) 今:用鼻子嗅。 词语活用:

①朝服衣冠:“服”名词做动词,穿戴。

②吾妻之美我者:“美”形容词作动词,以…为美。

特殊句式翻译: 省略句:

①原文:皆以美于徐公。(“以”后边省去了“我”) 译文:都认为(我)比徐公美。

②原文:四境之内莫不有求于王。 译文:全国范围内(的人),没有(一个人)对皇上没请求的。

③原文:能谤讥于市朝。,闻寡人之耳者,受下赏。

译文:能在公众场所议论(君王的过失),使我听到的,受下等赏。 重点句子翻译:邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。

邹忌身高八尺以上,体形容貌光艳美丽。

朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”

早晨穿戴好衣帽,对着镜子细看,问他的妻子说:“我与城北徐公相比,谁美?”

君美甚,徐公何能及君也!

您美极了,徐公怎么能比得上您呀! 忌不自信,而复问其妾。

邹忌不太相信自己(比徐公美),就再问他的侍妾

旦日,客从外来,与坐谈。

第二天,客人从外边来,一块儿坐着说话

孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。

(邹忌)仔细端详他,自以为不如;再照镜子看自己,更感差得很远。

暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;”

夜晚躺着,心里在想这件事:“我妻子认为我美,是偏爱我啊;” “客之美我者,欲有求于我也。”

“客人认为我美,是想有求于我啊!”

今齐地方千里,百二十城。

现在齐国土地方圆千里,有一百二十座城邑

由此观之,王之蔽甚矣。

从这点看来,国王因受蒙蔽而不明真相(的情况)就很严重了!

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;

威王说:“说得好。”就发布命令:“当官的、当差的、当老百姓的,能当面指责我国王过错的,得上等奖;

上书谏寡人者,受中赏。

呈上书信劝谏我国王的,得中等奖。能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。(谤:公开指责别人的过错。)

能在公众场所议论(君王的过失),传到我耳中的,得下等奖(闻:使…听到)

令初下,群臣进谏,门庭若市。

命令刚发下时,臣子们上朝进谏,从宫门到殿堂好像集市一样。

数月之后,时时而间进。

几个月以后,不时有人偶然进谏。

期年之后,虽欲言,无可进者。

满一年以后,即使想说,也没什么可以向上提的了。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

燕国、赵国、韩国、魏国听到这件事,都来朝见齐威王。这就叫在朝廷上战胜别国。 译文 邹忌身高八尺多,容貌美丽。有天早晨,他穿戴好衣帽,照着镜子,对他的妻子说:“我同城北徐公比,哪个更美?”他妻子说:“您美极了,徐公怎能比得上您呢?”城北的徐公,是齐国的美男子。邹忌不相信自己会比徐公美,就又问他的妾:“我同徐公比,谁美?”妾说:“徐公怎么能比得上您呀?”第二天,有客人从外边来,邹忌同他坐着谈话,又问他:“我和徐公谁美?”客人说:“徐公不如您美。”又过了一天,徐公来了,邹忌仔细端详他,自己觉得不如徐公美丽;再照镜子看看自己,更觉得远远不如。晚上躺着想这件事,说:“我妻子认为我美,是偏爱我;妾认为我美,是害怕我;客人认为我美,是想有求于我。” 于是上朝拜见齐威王,说:“我确实知道自己不如徐公美。我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有求于我,他们都认为我比徐公漂亮。如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池,宫中的嫔妃和身边的亲信,没有不偏爱您的;朝中的大臣没有不害怕您的;全国的老百姓没有不有求于您的。由此看来,大王您受蒙蔽很深啦!”齐威王说:“好!”就下了命令:“所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏;上书劝谏我的,可得中等奖赏;在公共场所批评议论我的过失、传到我耳朵里的,可得下等奖赏。”命令刚下达,群臣都来进谏,门前、院内像集市一样;几个月以后,还偶尔有人来进谏;一年以后,就是想进谏,也没什么可说的了。

燕、赵、韩、魏等国听到这种情况,都到齐国来朝见。这就是人们所说的在朝廷上战胜敌国。

我吾与徐公孰美?吾莫不有求于王。刺寡人之过者,上书谏寡人者,【感知石】内容 结构 这篇课文生动地记叙了邹忌讽齐王纳谏,使齐王广开言路、修明政治的故事。

全文共4段,可分为三个部分。

第一部分(第1段),邹忌比美。

写邹忌与徐公比美,不因妻、妾、客的赞美而自喜。 第二部分(第2段),威王受蔽。写邹忌以切身经历设喻,讽谏齐王除蔽纳谏。

讽谏的内容分为两层。

第一层,先以切身经历设喻。

第二层,拿齐王的地位和自己做比较。

第三部分(第3、4段),威王除蔽、除蔽结果。写齐王纳谏及其结果。

文章讲了一个什么故事? 文记述了邹忌从与徐公比美中悟出治国的道理,进而讽劝齐王纳谏,使齐国大治的故事。表现出邹忌足智多谋,善于辞令,实事求是,头脑冷静,善于观察、思考。反映了他“知无不言,言无不尽”的坦荡胸怀。也反映出齐王是一位有魄力的君主。他深知收买人心的重要,勇于听取不同意见,对于邹忌的讽谏,他闻过则喜,并立马付诸行动,更难能可贵的是他能根据人们对朝政的批评议论,进行大胆的政治改革。 【析文居】词句 文段 邹忌比美。

邹忌是如何看待妻、妾、客对自己的评价? 臣之妻→私我臣之妾→畏我臣之客→求我妻、妾、客三答后,邹忌“暮寝而思之”,“之”指代什么?邹忌由此又想到了什么呢?

“暮寝而思之”的“之”指代上文的“三问”“三答”,尤其是“三答”。

认识到凡是对自己有偏私、有畏惧、有所求的人,在自己面前只会说些献媚讨好的假话。这比美悟出的道理为邹忌讽谏齐王埋下了伏笔。 威王受蔽。

邹忌与徐公的比美中悟出的治国道理是什么? 劝齐王要广开言路、虚心纳谏,让人们敢于说真话,才能做到政治清明,在朝廷上战胜别国。 宫妇左右→私王朝廷大臣→畏王四境之内→求王威王除蔽。

第3、4段齐王是怎样纳谏的?

三令:齐王下令按进谏的方式,分三等悬赏群臣吏民。”能面刺寡人之过者。受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能滂讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”

如此不计较提意见的方式和态度,这在封建社会是罕见的,也正是邹忌敢于进谏的原因。威王除蔽臣民是么怎样进谏的?“令初下,群臣进涑,门庭若市;

数月之后,时时而闻之;

期年之后,虽欲言。无可进者”。三变:正确性皆朝于齐 此所谓战胜于朝廷”除蔽结果。齐王纳谏的结果如何?邹忌讽齐王纳谏邹忌进谏 妻→私我 妾→畏我客→求我齐王纳谏 宫妇左右→私王 朝廷大臣→畏王 四境之内→求王三比三赏三变三思三问、三答战胜于朝廷小大家事国事【探究室】人事(物论) 情感 [主旨楼]本文通过战国时齐国政治家邹忌讽谏齐威王纳谏的故事,生动地论证了人要有自知之明,不要一味喜欢听奉承话,要头脑清醒,迅速改正缺点,把事情办好。

做国君的更要虚心纳谏,广开言路,才能使政治修明,国家得到治理的道理。 【拓展园】感悟 积累 邹忌在妻、妾、客的交口称赞中,没有得意忘形,还能保持清醒的判断,最后承认自己“弗如远甚”,这是一种智慧,也是一种境界。我们应该从邹忌身上学到些什么呢? ①对人对已有实事求是的态度。

②善于思考,有反思的习惯与自省的能力。

③观察事物深入细致,透过现象看本质①妻妾皆美邹忌——对讨好恭维话要警惕。 ②邹忌自知不如——人贵要有自知之明。 ③邹忌规劝齐王——谈话要讲究方法技巧(委婉含蓄,点到为止)。 ④齐王纳谏除蔽——广开言路才能富国安民。邹忌成功的说服齐王,他的劝说方式对我们今天的人际交往有什么启示? 请仿照示例,补充一则与“纳言”相关的事例。(除甲、乙两文之外)(1分)

示例:唐太宗善纳魏征良言,开创了“贞观之治”的盛世。(1)鲁庄公采纳曹刿的建议,取得了长勺之战的胜利。

(2)楚王听取墨子的谏言,停止攻打宋国 你知道扁鹊规劝蔡桓公治病的事吗?邹忌讽谏齐王与扁鹊规劝蔡桓公,劝谏结果有何不同?试从邹忌和扁鹊的角度简要分析其原因。(示例)邹忌讽谏成功,而扁鹊规劝失败。

原因:邹忌采用了设喻说理的方式,使人容易接受,而扁鹊规劝时没有考虑到对方的身份,直言不讳,让其难以接受。 【赏文亭】写法 文学 [技法林] 本文的写作特点归纳

(1)哲理美。设喻说理(讽谏)的方法。设置或借用一个寓言、故事或自然现象来说明一个抽象的道理。即用暗示、比喻的方法委婉地规劝。

①方式一:讽喻。

②方式二:类比推理。由己及君,以小见大,由家事到国事,道理由浅入深,具有极强的说服力。 邹忌入朝后,并没有单刀直入向威王进谏,而是用作设喻的事实写起,先向齐威王说明“臣诚知不如徐公美”的事实,以闺房小事开头。首先谈自己的生活际遇,一口气说出他的妻、妾、客分别“私”“畏”“欲有求于他”,都说他“美于徐公”。 这部分内容表面上看来似乎与讽谏无关,实际上是设喻说理的前提。

接着写邹忌讽谏齐王,谈自己的反思,谈自己的体会,谈自己的感悟。以类比推理的方式委婉进谏。正面设喻来说明君王易于受蒙蔽的道理。

最后从国内和国外两个方面写出了邹忌讽谏齐王纳谏后取得的巨大成效。 (2)整齐美。三叠排比的结构样式:

邹忌三问,妻、妾、客的三答;

邹忌解蔽的三思;

入朝见威王的三比;

齐威王鼓励纳谏的三赏;

纳赏后齐国的三变。第一部分的叙事是第二部分设喻说理的前提,

第二部分是设喻说理本身,

第三部分则是第二部分的必然发展和结果。

三部分之间联系紧密,前后呼应,上下关照,层层推进,结构严谨。句式整散错落有致,读来琅琅上口。

(3)节奏美。而且使其内在韵律有一种进行曲般的节奏美。又完全合乎事理,合乎发展规律。

(4)详略美。本文中心突出,详略得当。

全文着墨最多的是第一段,因为这一段描写的内容是下文讽谏之举动的来源,所以有必要详写。

相比之下,最后一段写齐王纳谏除弊之效则显得简要而含蓄。(5)语言美。

①语言形象,对话动作栩栩如生。对象不同,身份不同,语气不同。

问妻:“吾孰与城北徐公美?”

背景:邹忌修八尺有余,形貌昳美。朝服衣冠,窥镜。

语气充满自信,沾沾自喜的。

妻答:“君美甚,徐公何能及君也?”

由衷的爱 “情人眼里出西施”问妾:“吾孰与徐公美?”

背景: 城北徐公,齐之美丽者也。忌不自信,语气严肃,疑虑,急切。

妾答:“徐公何能及君也?”(反问句)

怕失宠,有顾忌。问客:“吾与徐公孰美?”

背景:旦日,客从外来,与座谈,问之客。试探着小声问。

客答:“徐公不若君之美也。”(否定句)

有求于人。

②语言朴实,没有华丽词藻的堆砌。

如:邹忌用自己日常生活中的事情设喻,来劝告齐威王广开言路,修明政治的故事,写得很生动,但作者没有运用什么华丽的词藻,却收到了很好的表达效果。

③作者的叙事很简洁。

如写威王采用了邹忌的意见,仅仅用了一个字“善”,接下去,就写其行动及效果,全用朴实的记叙来表达。 (6)人物美。

邹忌:对赞美不飘飘然、善于思考、坚持实事求事的精神,敢于直谏且善于劝谏的忠臣。

齐王:果断、纳谏有方。

这也是齐国能“战胜于朝廷”的原因。使用排比句,营造了一种步步逼近的语势,一环扣一环,给人以无可辩驳的感觉,有力地论证了中心论点。“今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,进行之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王。由此观之,王之蔽甚矣。“在表达上有什么作用?(本文多次运用排比的修辞方法,举例说明其效果)

[习作池]

发挥想像力,以邹忌或齐王为第一人称改写这个故事。此题意在让学生在改写的过程中发挥想像力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)