北京中国人民大学附属中学2023-2024学年上学期高一(上)统练一数学试卷(PDF版,含解析)

文档属性

| 名称 | 北京中国人民大学附属中学2023-2024学年上学期高一(上)统练一数学试卷(PDF版,含解析) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 626.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-02 11:28:37 | ||

图片预览

文档简介

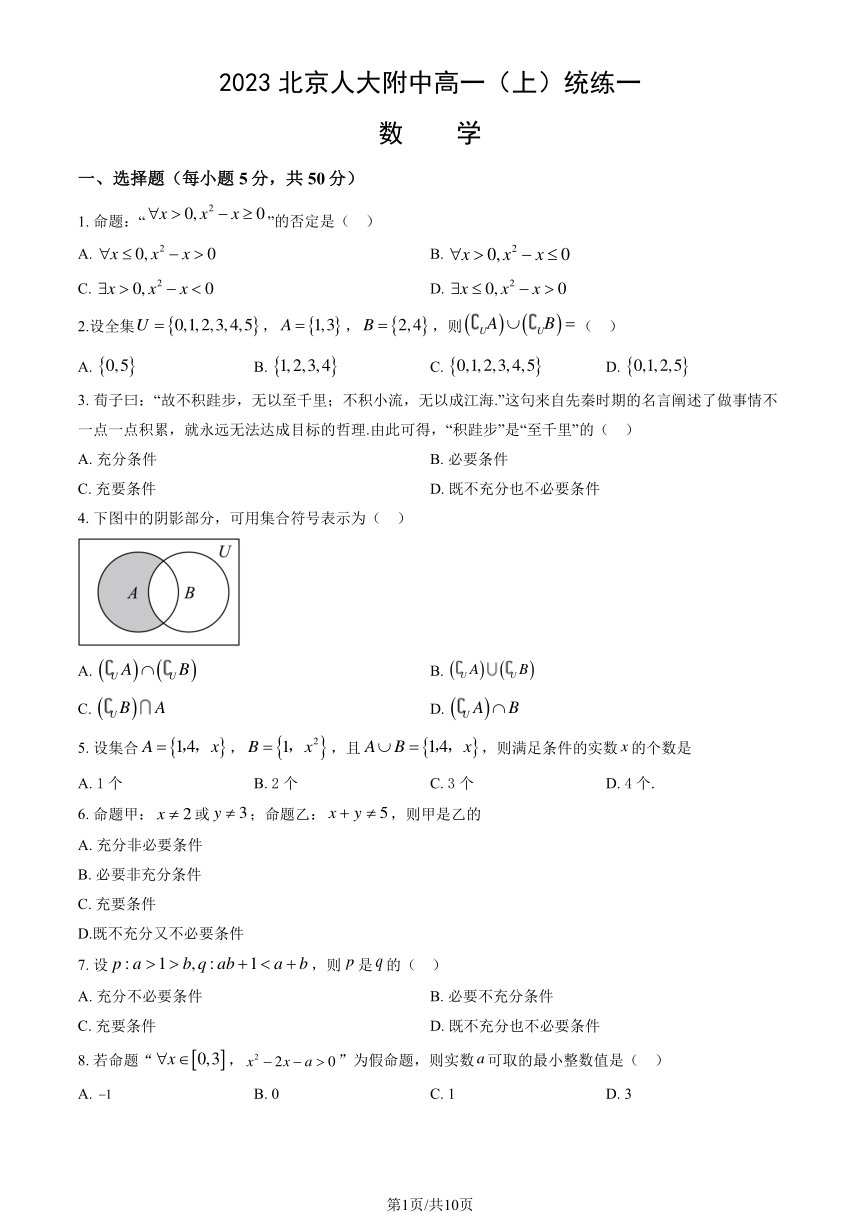

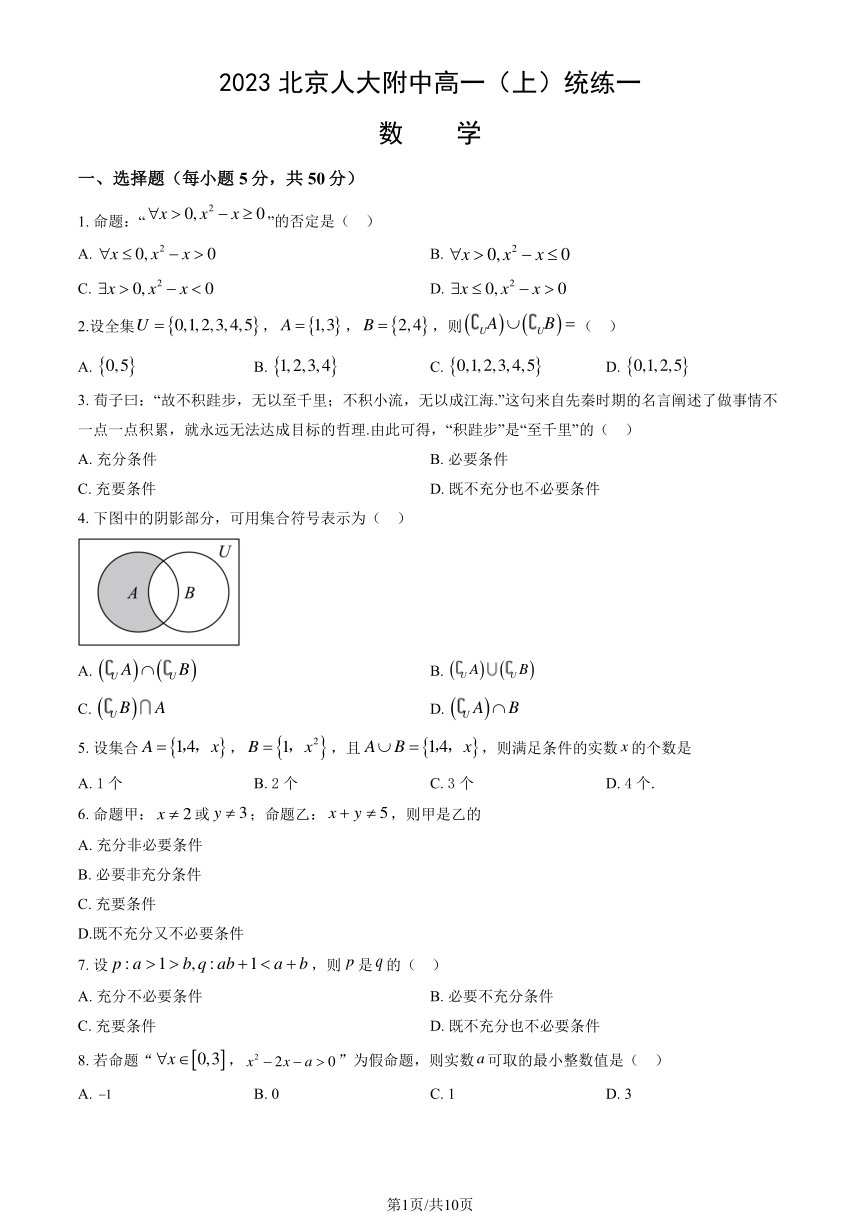

2023北京人大附中高一(上)统练一

数 学

一、选择题(每小题 5分,共 50分)

x 0, x2 x 0

1. 命题:“ ”的否定是( )

x 0, x2A. x 0 B. x 0, x2 x 0

C. x 0, x2 x 0 2 D. x 0, x x 0

2.设全集U = 0,1,2,3,4,5 , A = 1,3 , B = 2,4 ,则 ( AU ) ( B =U ) ( )

A. 0,5 B. 1, 2,3, 4 C. 0,1,2,3,4,5 D. 0,1,2,5

3. 荀子曰:“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海.”这句来自先秦时期的名言阐述了做事情不

一点一点积累,就永远无法达成目标的哲理.由此可得,“积跬步”是“至千里”的( )

A. 充分条件 B. 必要条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

4. 下图中的阴影部分,可用集合符号表示为( )

A. ( U A) ( U B) B. ( U A) ( U B)

C. ( U B) A D. ( U A) B

2

5. 设集合 A = 1,4,x , B = 1,x ,且 A B = 1,4,x ,则满足条件的实数 x的个数是

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个.

6. 命题甲: x 2或 y 3;命题乙: x + y 5,则甲是乙的

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D.既不充分又不必要条件

7. 设 p : a 1 b,q : ab +1 a + b,则 p 是 q 的( )

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

8. 若命题“ x 0,3 , x2 2x a 0”为假命题,则实数a可取的最小整数值是( )

A. 1 B. 0 C. 1 D. 3

第1页/共10页

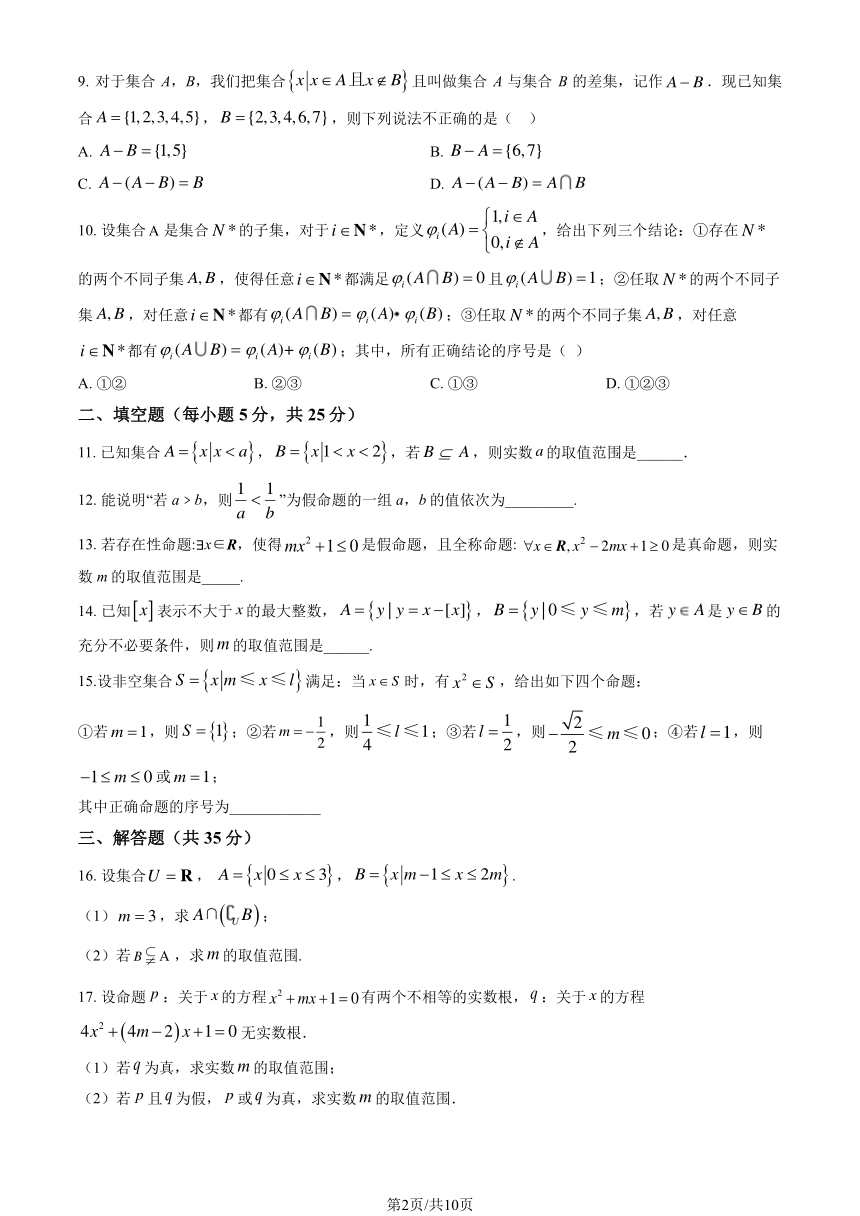

9. 对于集合 A,B,我们把集合 x x A且x B 且叫做集合 A 与集合 B 的差集,记作 A B.现已知集

合 A ={1, 2,3, 4,5}, B ={2,3,4,6,7},则下列说法不正确的是( )

A. A B ={1,5} B. B A ={6,7}

C. A (A B) = B D. A (A B) = A B

1, i A

10. 设集合A 是集合 N *的子集,对于 i N *,定义 i (A) = ,给出下列三个结论:①存在 N *

0, i A

的两个不同子集 A, B ,使得任意 i N *都满足 i (A B) = 0 且 i (A B) =1;②任取 N *的两个不同子

集 A, B ,对任意 i N *都有 A, Bi (A B) = i (A) i (B);③任取 N *的两个不同子集 ,对任意

i N *都有 i (A B) = i (A)+ i (B);其中,所有正确结论的序号是( )

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ①②③

二、填空题(每小题 5分,共 25分)

11. 已知集合 A = x x a , B = x 1 x 2 ,若 B A,则实数 a的取值范围是______.

1 1

12. 能说明“若 a﹥b,则 ”为假命题的一组 a,b的值依次为_________.

a b

13. 若存在性命题: x∈R,使得mx2 +1 0是假命题,且全称命题: x R, x2 2mx +1 0是真命题,则实

数 m的取值范围是_____.

14. 已知 x 表示不大于 x的最大整数, A = y | y = x [x] , B = y | 0≤ y≤m ,若 y A是 y B 的

充分不必要条件,则m 的取值范围是______.

15.设非空集合 S = x m≤ x≤ l 满足:当 x S 时,有 x2 S ,给出如下四个命题:

1 1 1 2

①若m =1,则 S = 1 ;②若m = ,则 ≤ l≤1;③若 l = ,则 ≤m≤0;④若 l =1,则

2 4 2 2

1 m 0 或m =1;

其中正确命题的序号为____________

三、解答题(共 35分)

16. 设集合U = R , A = x 0 x 3 , B = x m 1 x 2m .

(1)m = 3,求 A∩( U B);

(2)若 B A ,求m 的取值范围.

17. 设命题 p :关于 x的方程 x2 +mx +1= 0有两个不相等的实数根, q :关于 x的方程

4x2 + (4m 2) x +1= 0 无实数根.

(1)若 q 为真,求实数m 的取值范围;

(2)若 p 且 q 为假, p 或 q 为真,求实数m 的取值范围.

第2页/共10页

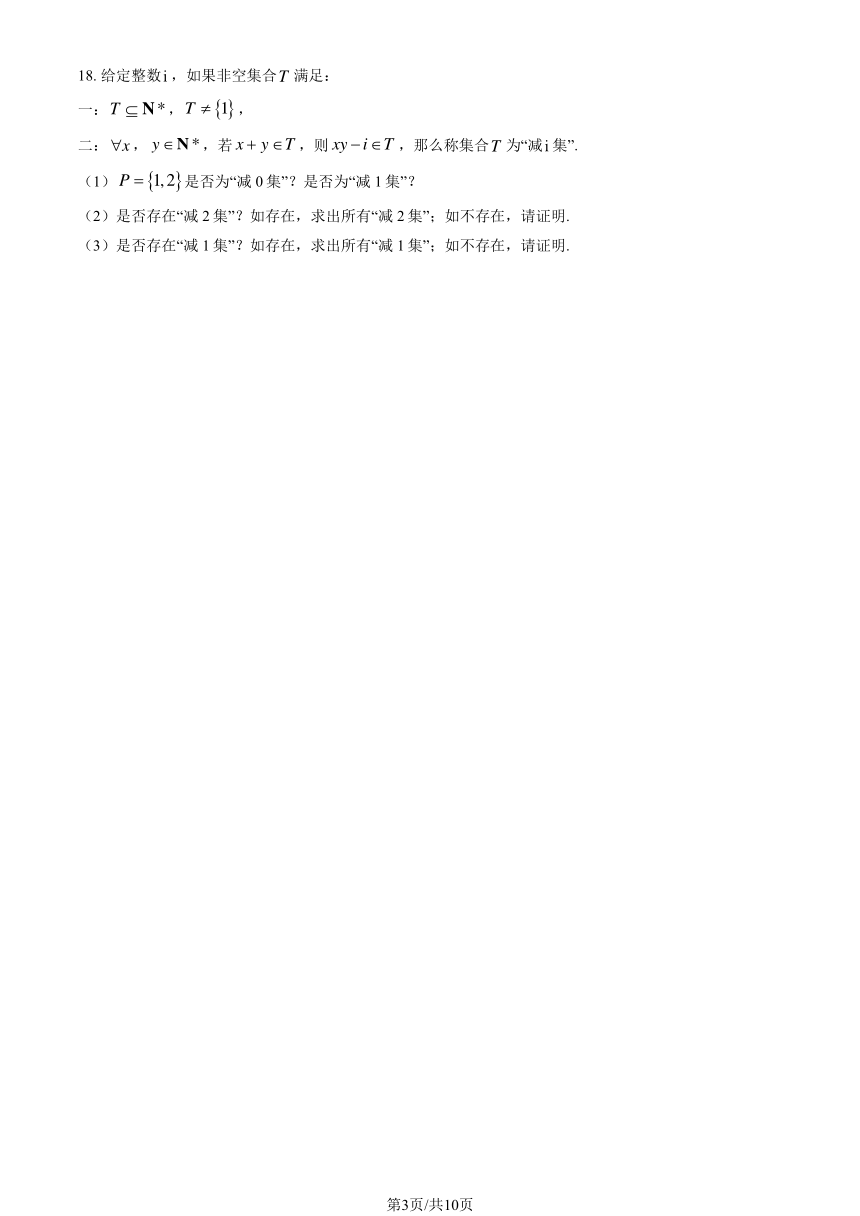

18. 给定整数 i ,如果非空集合T 满足:

一:T N *,T 1 ,

二: x, y N *,若 x + y T ,则 xy i T ,那么称集合T 为“减 i 集”.

(1) P = 1, 2 是否为“减 0 集”?是否为“减 1 集”?

(2)是否存在“减 2 集”?如存在,求出所有“减 2 集”;如不存在,请证明.

(3)是否存在“减 1 集”?如存在,求出所有“减 1 集”;如不存在,请证明.

第3页/共10页

参考答案

一、选择题(每小题 5分,共 50分)

1. 【答案】C

【分析】根据全称命题的否定是特称命题,改量词,否结论即得.

【详解】因为全称命题的否定是特称命题,

所以命题: x 0, x2“ x 0 ”的否定是“ x 0, x2 x 0 ”.

故选:C.

2. 【答案】C

【分析】根据补集的概念,即可求出 U A, U B ,再根据并集运算,即可求出结果.

【详解】由题意可知 A = 0,2,4,5 , B = 0,1,3,5U U ,

所以 ( A) ( B) = 0,1,2,3,4,5U U .

故选:C.

3. 【答案】B

【分析】根据题意,结合充分条件、必要条件的判定方法,即可求解.

【详解】根据“做事情不一点一点积累,就永远无法达成目标”,即要达成目标必须一点一点积累,

所以 “积跬步”是“至千里”的必要条件.

故选:B

4. 【答案】C

【分析】图中阴影部分是集合 A与集合 B的补集的交集.

【详解】图中阴影部分是集合 A与集合 B的补集的交集,所以图中阴影部分,可以用 ( U B) A 表示.

【点睛】本题考查了用韦恩图表示集合间的关系,考查了学生概念理解,数形结合的能力,属于基础题.

5. 【答案】C

【分析】根据集合元素的互异性,得 x≠±1 且 x≠4.再由 A∪B={1,4,x},得 x2=x或 x2=4,可解出符合题

意的 x 有 0,2,-2 共 3 个.

【详解】 A = 1,4,x , B = 1,x2 ,

所以由集合的互异性可得 x = 1且 x 4,

A B = 1,4,x ,则 x2 = x或 x2 = 4

解之得 x = 0 或 x = 2

满足条件的实数 x有0,2, 2 共 3 个,

故选 C.

【点睛】本题给出含有未知数 x 的集合 A、B,在已知它们并集的情况下求实数 x 值,着重考查了集合元

素的基本性质和集合的运算等知识,属于基础题.

第4页/共10页

6. 【答案】B

【详解】试题分析:若 x 2 或 y 3则 x + y 5的逆否命题为:若 x + y = 5则 x = 2 且 y = 3 为假命题,

则原命题不成立,即充分条件不成立;若 x + y 5 则 x 2 或 y 3 的逆否命题为:若 x = 2 且 y = 3 则

x + y = 5为真命题,则原命题为真命题.即必要条件成立.所以甲成立是乙成立的必要不充分条件.故选 B.

考点:四种命题.

7. 【答案】A

【分析】由充分条件和必要条件的定义结合题意求解即可.

【详解】若 a 1 b ,则 a 1 0,b 1 0,所以 (a 1)(b 1) 0 ,

所以 ab +1 a + b,所以 p 是 q 的充分条件;

1

若 ab +1 a + b,不妨取 a = ,b = 5,不满足 a 1 b ,

2

所以 p 不是 q 的必要条件,故 p 是 q 的充分不必要条件.

故选:A.

8. 【答案】A

【分析】根据全称量词命题的否定为存在量词命题,把命题转化为命题“ x 0,3 , x2 2x a 0”

为真命题,分离参数转化为 a x2 2x 在 x 0,3 上有解,构造函数求解最小值即可.

【详解】因为命题“ x 0,3 , x2 2x a 0”为假命题,

所以命题“ x 0,3 , x2 2x a 0”为真命题,即 x2 2x a 0在 x 0,3 上有解,

即 a x2 2x 在 x 0,3 上有解,记 f (x) = x2 2x , x 0,3 ,则 a f (x)min ,

因为 f (x) = x2 2x在 0,1 上单调递减,在 (1,3 上单调递增,所以 f (x)min = f (1) = 1,

所以 a 1,所以实数 a可取的最小整数值是 1 .

故选:A

9. 【答案】C

【分析】由差集的定义对比选项判断即可得出答案.

【详解】因为 A ={1, 2,3, 4,5}, B ={2,3,4,6,7},

则 A B ={1,5},故 A 正确;

B A ={6,7},故 B 正确;

A (A B) 2,3,4 B ,故 C 不正确;

A B = 2,3,4 ,故 A (A B) = A B ,故 D 正确.

故选:C

10. 【答案】A

第5页/共10页

【分析】根据题目中给的新定义,对于 i N*, (i A)= 0或1,可逐一对命题进行判断,举实例例证明存在

性命题是真命题,举反例可证明全称命题是假命题.

1, i A

【详解】∵对于 i N *,定义 i (A) = ,

0, i A

∴对于①,例如集合A 是正奇数集合, B 是正偶数集合, A B = , A B = N *,

i (A B) = 0; i (A B) =1,故①正确;

对于②,若 i (A B) = 0,则 i (A B),则 i A 且 i B ,或 i B 且 i A ,或 i A 且 i B ;

i (A) i (B) = 0;

若 i (A B) =1,则 i (A B),则 i A 且 i B ; i (A) i (B) =1;

∴任取 N *的两个不同子集 A, B ,对任意 i N *都有 i (A B) = (i A) (i B);正确,故②正确;

对于③,例如: A = 1,2,3 ,B = 2,3,4 ,A B = 1,2,3,4 ,当 i = 2时, (i A B)=1;

i (A) =1, i (B) =1; i (A B) i (A)+ i (B); 故③错误;

∴所有正确结论的序号是:①②; 故选:A.

【点睛】本题考查了简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.

二、填空题(每小题 5分,共 25分)

11. 【答案】 a 2

【分析】根据子集的定义求解.

【详解】因为 A = x x a , B = x 1 x 2 , B A,所以 a 2 .

故答案为: a 2.

【点睛】本题考查集合的包含关系,掌握子集定义是解题基础.

12. 【答案】1 , 1(答案不唯一)

【详解】分析:举出一个反例即可.

详解:当 a =1 b = 1时,

1 1

=1 = 1不成立,

a b

即可填1, 1.

点睛:本题考查不等式的性质等知识,意在考查学生的数学思维能力.

13. 【答案】0 m 1

【分析】

由全称、特称命题的真假结合一元二次不等式恒成立即可得解.

【详解】若 x R ,使得mx2 +1 0是假命题,则mx2 +1 0在 R上恒成立,

当m = 0时,1 0恒成立,符合题意;

第6页/共10页

m 0

当m 0 时,则 ,解得m 0;

= 4m 0

所以若该命题是假命题,则m 0 ;

若 x , x2R 2mx +1 0是真命题,则 = 4m2 4 0 ,解得 1 m 1;

所以实数 m的取值范围是0 m 1 .

故答案为:0 m 1 .

14. 【答案】 1,+ )

【分析】先求出集合A ,再由充分不必要的定义以及集合之间的包含关系即可求解.

【详解】对于集合 A = y | y = x [x] ,不失一般性我们不妨设 k x k +1,(k Z),

此时由 x 的定义可知,有0 y = x x = x k 1,

所以 A = y | y = x [x] = y | 0 y 1 ,

若 y A是 y B 的充分不必要条件,则A B ,

所以m 的取值范围是 1,+ ) .

故答案为: 1,+ ) .

15. 【答案】①②③④

2

【分析】由题分析: 1 m≤ l ≤1,若 x S 则 x x l ,对每个选项列不等式组分析.

【详解】非空集合 S = x m≤ x≤ l 满足:当 x S 时,有 x2 S ,

若 l 1,则 l 2 l , l 2 S ,所以 l 1,

2

若m 1,则m m 1,m2 S ,所以m 1,

所以 1 m≤ l ≤1,

且当 x S 时,有 1 x 1,x

2 x l 1,

非空集合 S = x m≤ x≤ l 满足:当 x S 时,有 x2 S ,

①若m =1,根据 1 m≤ l ≤1,则 l =1,所以 S = 1 ;

1 2 1 1

②若m = ,m = S ,则 ≤ l≤1;

2 4 4

1

m

2

1 2

③若 l = , 1 ,解得: ;

2 {m

2 ≤m≤0

2 2

m2 m

第7页/共10页

m 1

2

④若 l =1, m 1 ,解得: 1 m 0 或m =1;

2

m m

故答案为:①②③④

【点睛】此题考查集合中元素特征的辨析,其中涉及解不等式及相关知识辨析.

三、解答题(共 35分)

16. 【答案】(1) 0, 2)

3

(2) x | m 1或1 m

2

【分析】(1)先利用补集运算求出 U B ,再利用集合的交集求解即可;

(2)由 B A ,分类讨论 B = 和 B 两种情况,列出不等式组,求解即可.

【小问 1 详解】

当m = 3时, B = x 2 x 6 ,故 U B = x | x 2或 x 6 ,

又 A = x 0 x 3 ,故 A ( U B) = 0,2)

【小问 2 详解】

当 B = 时,m 1 2m ,∴m 1,符合题意;

0 m 1 0 m 1

3

当 B 时,需满足 2m 3 或 2m 3 ,解得1 m ,

2

m 1 2m

m 1 2m

3

综上所述,m 的取值范围为 x | m 1或1 m

2

1 3 1 3

17. 【答案】(1) m , ;(2) m ( , 2) , (2,+ )

2 2 2 2

2

【分析】(1)根据题意,若 q 为真,即 = (4m 2) 16 0即可求解;

(2) 因 p 且 q 为假, p 或 q 为真,所以 p 、 q 一真一假,分别讨论两种情况即可.

2

【详解】(1)对于命题 q ,因关于 x的方程4x + (4m 2) x +1= 0 无实数根,

2 1 3

所以 = (4m 2) 16 0,即 m .

2 2

q 1 3

1 3

因 为真,故 m ,即m , .

2 2 2 2

(2) 对于命题 p ,因关于 x的方程 x2 +mx +1= 0有两个不相等的实数根,

所以 = m2 4 0 ,即m 2或m>2 .

因 p 且 q 为假, p 或 q 为真,所以 p 、 q 一真一假,

第8页/共10页

m 2或m 2

当 p 真 q 假时, 1 3 ,即m 2或m>2 ;

m 或m

2 2

2 m 2

q 1 3当 p 假 真时, 1 3 ,即 m .

m 2 2

2 2

1 3

综上所述:m ( , 2) , (2,+ ) .

2 2

18. 【答案】(1) P = 1, 2 是“减 0 集”,不是“减 1 集”

(2)不存在“减 2 集”,证明见解析

*

(3)存在“减 1 集”: 1,3 , 1,3,5 , x | x = 2k 1, k N

【分析】(1)已知 P N *, P 1 ,1+1 P,1 1 0 P,由此即可判断 P = 1, 2 是 “减 0 集”,同理

可判断 P = 1, 2 不是 “减 1 集”.

(2)假设存在“减 2 集” A ,根据“减 2 集”的性质可以推出矛盾,从而求解.

(3)假设存在“减 1 集” A ,根据“减 1 集”的性质可以一个个判断前面几个正整数是否在“减 1 集” A 中,由

此即可发现规律.

【小问 1 详解】

因为 P N *, P 1 ,1+1= 2 P,1 1 0 =1 P,

所以 P = 1, 2 是“减 0 集”,

同理因为 P N *, P 1 ,1+1= 2 P,1 1 1= 0 P,

所以 P = 1, 2 不是“减 1 集”.

【小问 2 详解】

假设存在“减 2 集” A ,

则 x + y A,那么 xy 2 A,

分以下两种情形来讨论:

情形一:当 x + y = xy 2 1时,有 (x 1)( y 1) = 3,

注意到 x, y N*,所以 x, y 中有一个是 2,有一个是 4,

所以集合A 中除 1 以外的最小元素为 6,

但是3+ 3 = 6 A,3 3 2 = 7 A ,

而这与集合A 是“减 2 集”矛盾.

情形二:当 x + y xy 2时,则 x + y = xy 1或 x + y = xy m,(m 2),

(因为若m 为负整数,则 (x 1)( y 1) m 0,即此时 x + y xy m +1),

第9页/共10页

若 x + y = xy 1 1,有 (x 1)( y 1) = 2,

注意到 x, y N*,所以 x, y 中有一个是 2,有一个是 3,

所以集合A 中除 1 以外的最小元素为 5,

但是 2+ 3 = 5 A, 2 3 2 = 4 A,

而这与集合A 是“减 2 集”矛盾;

若 x + y = xy m,(m 2),有 (x 1)( y 1) = m +1,

不妨设 x = a, y = b (a 2,b 2), (a 1)(b 1) = m +1,

且此时集合A 中除 1 以外的最小元素为 x + y = a +b A,

但是1 xy 2 = a + b 2 a + b,所以 xy 2 A ,

而这与集合A 是“减 2 集”矛盾.

综上所述:不存在集合A 是“减 2 集”.

【小问 3 详解】

假设存在A 是“减 1 集”, A 1 .

假设1 A ,则A 中除了元素 1 以外,必然还含有其他元素.

假设2 A,则1+1 A,但1 1 1 A,因此 2 A,

假设3 A,则1+ 2 A,且1 2 1 A,因此3 A,

因此可以有 A = 1,3 ,

假设 4 A,则1+ 3 A,但1 3 1 A,因此 4 A,

假设5 A,则 2 + 3 A,且3 2 1 A,因此5 A,

因此可以有 A = 1,3,5 ,

依次类推有: x | x = 2k 1,k N* .

【点睛】关键点点睛:第一问比较常规,第二问的关键是利用“减 2 集”的性质分两种情况

x + y = xy 2 1和 x + y xy 2证出矛盾

(至于为什么结果是矛盾的可以首先举出几个特例然后猜想,最后演绎推理),

第三问的关键也是一样的,假设存在然后根据“减 1 集”的性质即可求解.

第10页/共10页

数 学

一、选择题(每小题 5分,共 50分)

x 0, x2 x 0

1. 命题:“ ”的否定是( )

x 0, x2A. x 0 B. x 0, x2 x 0

C. x 0, x2 x 0 2 D. x 0, x x 0

2.设全集U = 0,1,2,3,4,5 , A = 1,3 , B = 2,4 ,则 ( AU ) ( B =U ) ( )

A. 0,5 B. 1, 2,3, 4 C. 0,1,2,3,4,5 D. 0,1,2,5

3. 荀子曰:“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海.”这句来自先秦时期的名言阐述了做事情不

一点一点积累,就永远无法达成目标的哲理.由此可得,“积跬步”是“至千里”的( )

A. 充分条件 B. 必要条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

4. 下图中的阴影部分,可用集合符号表示为( )

A. ( U A) ( U B) B. ( U A) ( U B)

C. ( U B) A D. ( U A) B

2

5. 设集合 A = 1,4,x , B = 1,x ,且 A B = 1,4,x ,则满足条件的实数 x的个数是

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个.

6. 命题甲: x 2或 y 3;命题乙: x + y 5,则甲是乙的

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D.既不充分又不必要条件

7. 设 p : a 1 b,q : ab +1 a + b,则 p 是 q 的( )

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

8. 若命题“ x 0,3 , x2 2x a 0”为假命题,则实数a可取的最小整数值是( )

A. 1 B. 0 C. 1 D. 3

第1页/共10页

9. 对于集合 A,B,我们把集合 x x A且x B 且叫做集合 A 与集合 B 的差集,记作 A B.现已知集

合 A ={1, 2,3, 4,5}, B ={2,3,4,6,7},则下列说法不正确的是( )

A. A B ={1,5} B. B A ={6,7}

C. A (A B) = B D. A (A B) = A B

1, i A

10. 设集合A 是集合 N *的子集,对于 i N *,定义 i (A) = ,给出下列三个结论:①存在 N *

0, i A

的两个不同子集 A, B ,使得任意 i N *都满足 i (A B) = 0 且 i (A B) =1;②任取 N *的两个不同子

集 A, B ,对任意 i N *都有 A, Bi (A B) = i (A) i (B);③任取 N *的两个不同子集 ,对任意

i N *都有 i (A B) = i (A)+ i (B);其中,所有正确结论的序号是( )

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ①②③

二、填空题(每小题 5分,共 25分)

11. 已知集合 A = x x a , B = x 1 x 2 ,若 B A,则实数 a的取值范围是______.

1 1

12. 能说明“若 a﹥b,则 ”为假命题的一组 a,b的值依次为_________.

a b

13. 若存在性命题: x∈R,使得mx2 +1 0是假命题,且全称命题: x R, x2 2mx +1 0是真命题,则实

数 m的取值范围是_____.

14. 已知 x 表示不大于 x的最大整数, A = y | y = x [x] , B = y | 0≤ y≤m ,若 y A是 y B 的

充分不必要条件,则m 的取值范围是______.

15.设非空集合 S = x m≤ x≤ l 满足:当 x S 时,有 x2 S ,给出如下四个命题:

1 1 1 2

①若m =1,则 S = 1 ;②若m = ,则 ≤ l≤1;③若 l = ,则 ≤m≤0;④若 l =1,则

2 4 2 2

1 m 0 或m =1;

其中正确命题的序号为____________

三、解答题(共 35分)

16. 设集合U = R , A = x 0 x 3 , B = x m 1 x 2m .

(1)m = 3,求 A∩( U B);

(2)若 B A ,求m 的取值范围.

17. 设命题 p :关于 x的方程 x2 +mx +1= 0有两个不相等的实数根, q :关于 x的方程

4x2 + (4m 2) x +1= 0 无实数根.

(1)若 q 为真,求实数m 的取值范围;

(2)若 p 且 q 为假, p 或 q 为真,求实数m 的取值范围.

第2页/共10页

18. 给定整数 i ,如果非空集合T 满足:

一:T N *,T 1 ,

二: x, y N *,若 x + y T ,则 xy i T ,那么称集合T 为“减 i 集”.

(1) P = 1, 2 是否为“减 0 集”?是否为“减 1 集”?

(2)是否存在“减 2 集”?如存在,求出所有“减 2 集”;如不存在,请证明.

(3)是否存在“减 1 集”?如存在,求出所有“减 1 集”;如不存在,请证明.

第3页/共10页

参考答案

一、选择题(每小题 5分,共 50分)

1. 【答案】C

【分析】根据全称命题的否定是特称命题,改量词,否结论即得.

【详解】因为全称命题的否定是特称命题,

所以命题: x 0, x2“ x 0 ”的否定是“ x 0, x2 x 0 ”.

故选:C.

2. 【答案】C

【分析】根据补集的概念,即可求出 U A, U B ,再根据并集运算,即可求出结果.

【详解】由题意可知 A = 0,2,4,5 , B = 0,1,3,5U U ,

所以 ( A) ( B) = 0,1,2,3,4,5U U .

故选:C.

3. 【答案】B

【分析】根据题意,结合充分条件、必要条件的判定方法,即可求解.

【详解】根据“做事情不一点一点积累,就永远无法达成目标”,即要达成目标必须一点一点积累,

所以 “积跬步”是“至千里”的必要条件.

故选:B

4. 【答案】C

【分析】图中阴影部分是集合 A与集合 B的补集的交集.

【详解】图中阴影部分是集合 A与集合 B的补集的交集,所以图中阴影部分,可以用 ( U B) A 表示.

【点睛】本题考查了用韦恩图表示集合间的关系,考查了学生概念理解,数形结合的能力,属于基础题.

5. 【答案】C

【分析】根据集合元素的互异性,得 x≠±1 且 x≠4.再由 A∪B={1,4,x},得 x2=x或 x2=4,可解出符合题

意的 x 有 0,2,-2 共 3 个.

【详解】 A = 1,4,x , B = 1,x2 ,

所以由集合的互异性可得 x = 1且 x 4,

A B = 1,4,x ,则 x2 = x或 x2 = 4

解之得 x = 0 或 x = 2

满足条件的实数 x有0,2, 2 共 3 个,

故选 C.

【点睛】本题给出含有未知数 x 的集合 A、B,在已知它们并集的情况下求实数 x 值,着重考查了集合元

素的基本性质和集合的运算等知识,属于基础题.

第4页/共10页

6. 【答案】B

【详解】试题分析:若 x 2 或 y 3则 x + y 5的逆否命题为:若 x + y = 5则 x = 2 且 y = 3 为假命题,

则原命题不成立,即充分条件不成立;若 x + y 5 则 x 2 或 y 3 的逆否命题为:若 x = 2 且 y = 3 则

x + y = 5为真命题,则原命题为真命题.即必要条件成立.所以甲成立是乙成立的必要不充分条件.故选 B.

考点:四种命题.

7. 【答案】A

【分析】由充分条件和必要条件的定义结合题意求解即可.

【详解】若 a 1 b ,则 a 1 0,b 1 0,所以 (a 1)(b 1) 0 ,

所以 ab +1 a + b,所以 p 是 q 的充分条件;

1

若 ab +1 a + b,不妨取 a = ,b = 5,不满足 a 1 b ,

2

所以 p 不是 q 的必要条件,故 p 是 q 的充分不必要条件.

故选:A.

8. 【答案】A

【分析】根据全称量词命题的否定为存在量词命题,把命题转化为命题“ x 0,3 , x2 2x a 0”

为真命题,分离参数转化为 a x2 2x 在 x 0,3 上有解,构造函数求解最小值即可.

【详解】因为命题“ x 0,3 , x2 2x a 0”为假命题,

所以命题“ x 0,3 , x2 2x a 0”为真命题,即 x2 2x a 0在 x 0,3 上有解,

即 a x2 2x 在 x 0,3 上有解,记 f (x) = x2 2x , x 0,3 ,则 a f (x)min ,

因为 f (x) = x2 2x在 0,1 上单调递减,在 (1,3 上单调递增,所以 f (x)min = f (1) = 1,

所以 a 1,所以实数 a可取的最小整数值是 1 .

故选:A

9. 【答案】C

【分析】由差集的定义对比选项判断即可得出答案.

【详解】因为 A ={1, 2,3, 4,5}, B ={2,3,4,6,7},

则 A B ={1,5},故 A 正确;

B A ={6,7},故 B 正确;

A (A B) 2,3,4 B ,故 C 不正确;

A B = 2,3,4 ,故 A (A B) = A B ,故 D 正确.

故选:C

10. 【答案】A

第5页/共10页

【分析】根据题目中给的新定义,对于 i N*, (i A)= 0或1,可逐一对命题进行判断,举实例例证明存在

性命题是真命题,举反例可证明全称命题是假命题.

1, i A

【详解】∵对于 i N *,定义 i (A) = ,

0, i A

∴对于①,例如集合A 是正奇数集合, B 是正偶数集合, A B = , A B = N *,

i (A B) = 0; i (A B) =1,故①正确;

对于②,若 i (A B) = 0,则 i (A B),则 i A 且 i B ,或 i B 且 i A ,或 i A 且 i B ;

i (A) i (B) = 0;

若 i (A B) =1,则 i (A B),则 i A 且 i B ; i (A) i (B) =1;

∴任取 N *的两个不同子集 A, B ,对任意 i N *都有 i (A B) = (i A) (i B);正确,故②正确;

对于③,例如: A = 1,2,3 ,B = 2,3,4 ,A B = 1,2,3,4 ,当 i = 2时, (i A B)=1;

i (A) =1, i (B) =1; i (A B) i (A)+ i (B); 故③错误;

∴所有正确结论的序号是:①②; 故选:A.

【点睛】本题考查了简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.

二、填空题(每小题 5分,共 25分)

11. 【答案】 a 2

【分析】根据子集的定义求解.

【详解】因为 A = x x a , B = x 1 x 2 , B A,所以 a 2 .

故答案为: a 2.

【点睛】本题考查集合的包含关系,掌握子集定义是解题基础.

12. 【答案】1 , 1(答案不唯一)

【详解】分析:举出一个反例即可.

详解:当 a =1 b = 1时,

1 1

=1 = 1不成立,

a b

即可填1, 1.

点睛:本题考查不等式的性质等知识,意在考查学生的数学思维能力.

13. 【答案】0 m 1

【分析】

由全称、特称命题的真假结合一元二次不等式恒成立即可得解.

【详解】若 x R ,使得mx2 +1 0是假命题,则mx2 +1 0在 R上恒成立,

当m = 0时,1 0恒成立,符合题意;

第6页/共10页

m 0

当m 0 时,则 ,解得m 0;

= 4m 0

所以若该命题是假命题,则m 0 ;

若 x , x2R 2mx +1 0是真命题,则 = 4m2 4 0 ,解得 1 m 1;

所以实数 m的取值范围是0 m 1 .

故答案为:0 m 1 .

14. 【答案】 1,+ )

【分析】先求出集合A ,再由充分不必要的定义以及集合之间的包含关系即可求解.

【详解】对于集合 A = y | y = x [x] ,不失一般性我们不妨设 k x k +1,(k Z),

此时由 x 的定义可知,有0 y = x x = x k 1,

所以 A = y | y = x [x] = y | 0 y 1 ,

若 y A是 y B 的充分不必要条件,则A B ,

所以m 的取值范围是 1,+ ) .

故答案为: 1,+ ) .

15. 【答案】①②③④

2

【分析】由题分析: 1 m≤ l ≤1,若 x S 则 x x l ,对每个选项列不等式组分析.

【详解】非空集合 S = x m≤ x≤ l 满足:当 x S 时,有 x2 S ,

若 l 1,则 l 2 l , l 2 S ,所以 l 1,

2

若m 1,则m m 1,m2 S ,所以m 1,

所以 1 m≤ l ≤1,

且当 x S 时,有 1 x 1,x

2 x l 1,

非空集合 S = x m≤ x≤ l 满足:当 x S 时,有 x2 S ,

①若m =1,根据 1 m≤ l ≤1,则 l =1,所以 S = 1 ;

1 2 1 1

②若m = ,m = S ,则 ≤ l≤1;

2 4 4

1

m

2

1 2

③若 l = , 1 ,解得: ;

2 {m

2 ≤m≤0

2 2

m2 m

第7页/共10页

m 1

2

④若 l =1, m 1 ,解得: 1 m 0 或m =1;

2

m m

故答案为:①②③④

【点睛】此题考查集合中元素特征的辨析,其中涉及解不等式及相关知识辨析.

三、解答题(共 35分)

16. 【答案】(1) 0, 2)

3

(2) x | m 1或1 m

2

【分析】(1)先利用补集运算求出 U B ,再利用集合的交集求解即可;

(2)由 B A ,分类讨论 B = 和 B 两种情况,列出不等式组,求解即可.

【小问 1 详解】

当m = 3时, B = x 2 x 6 ,故 U B = x | x 2或 x 6 ,

又 A = x 0 x 3 ,故 A ( U B) = 0,2)

【小问 2 详解】

当 B = 时,m 1 2m ,∴m 1,符合题意;

0 m 1 0 m 1

3

当 B 时,需满足 2m 3 或 2m 3 ,解得1 m ,

2

m 1 2m

m 1 2m

3

综上所述,m 的取值范围为 x | m 1或1 m

2

1 3 1 3

17. 【答案】(1) m , ;(2) m ( , 2) , (2,+ )

2 2 2 2

2

【分析】(1)根据题意,若 q 为真,即 = (4m 2) 16 0即可求解;

(2) 因 p 且 q 为假, p 或 q 为真,所以 p 、 q 一真一假,分别讨论两种情况即可.

2

【详解】(1)对于命题 q ,因关于 x的方程4x + (4m 2) x +1= 0 无实数根,

2 1 3

所以 = (4m 2) 16 0,即 m .

2 2

q 1 3

1 3

因 为真,故 m ,即m , .

2 2 2 2

(2) 对于命题 p ,因关于 x的方程 x2 +mx +1= 0有两个不相等的实数根,

所以 = m2 4 0 ,即m 2或m>2 .

因 p 且 q 为假, p 或 q 为真,所以 p 、 q 一真一假,

第8页/共10页

m 2或m 2

当 p 真 q 假时, 1 3 ,即m 2或m>2 ;

m 或m

2 2

2 m 2

q 1 3当 p 假 真时, 1 3 ,即 m .

m 2 2

2 2

1 3

综上所述:m ( , 2) , (2,+ ) .

2 2

18. 【答案】(1) P = 1, 2 是“减 0 集”,不是“减 1 集”

(2)不存在“减 2 集”,证明见解析

*

(3)存在“减 1 集”: 1,3 , 1,3,5 , x | x = 2k 1, k N

【分析】(1)已知 P N *, P 1 ,1+1 P,1 1 0 P,由此即可判断 P = 1, 2 是 “减 0 集”,同理

可判断 P = 1, 2 不是 “减 1 集”.

(2)假设存在“减 2 集” A ,根据“减 2 集”的性质可以推出矛盾,从而求解.

(3)假设存在“减 1 集” A ,根据“减 1 集”的性质可以一个个判断前面几个正整数是否在“减 1 集” A 中,由

此即可发现规律.

【小问 1 详解】

因为 P N *, P 1 ,1+1= 2 P,1 1 0 =1 P,

所以 P = 1, 2 是“减 0 集”,

同理因为 P N *, P 1 ,1+1= 2 P,1 1 1= 0 P,

所以 P = 1, 2 不是“减 1 集”.

【小问 2 详解】

假设存在“减 2 集” A ,

则 x + y A,那么 xy 2 A,

分以下两种情形来讨论:

情形一:当 x + y = xy 2 1时,有 (x 1)( y 1) = 3,

注意到 x, y N*,所以 x, y 中有一个是 2,有一个是 4,

所以集合A 中除 1 以外的最小元素为 6,

但是3+ 3 = 6 A,3 3 2 = 7 A ,

而这与集合A 是“减 2 集”矛盾.

情形二:当 x + y xy 2时,则 x + y = xy 1或 x + y = xy m,(m 2),

(因为若m 为负整数,则 (x 1)( y 1) m 0,即此时 x + y xy m +1),

第9页/共10页

若 x + y = xy 1 1,有 (x 1)( y 1) = 2,

注意到 x, y N*,所以 x, y 中有一个是 2,有一个是 3,

所以集合A 中除 1 以外的最小元素为 5,

但是 2+ 3 = 5 A, 2 3 2 = 4 A,

而这与集合A 是“减 2 集”矛盾;

若 x + y = xy m,(m 2),有 (x 1)( y 1) = m +1,

不妨设 x = a, y = b (a 2,b 2), (a 1)(b 1) = m +1,

且此时集合A 中除 1 以外的最小元素为 x + y = a +b A,

但是1 xy 2 = a + b 2 a + b,所以 xy 2 A ,

而这与集合A 是“减 2 集”矛盾.

综上所述:不存在集合A 是“减 2 集”.

【小问 3 详解】

假设存在A 是“减 1 集”, A 1 .

假设1 A ,则A 中除了元素 1 以外,必然还含有其他元素.

假设2 A,则1+1 A,但1 1 1 A,因此 2 A,

假设3 A,则1+ 2 A,且1 2 1 A,因此3 A,

因此可以有 A = 1,3 ,

假设 4 A,则1+ 3 A,但1 3 1 A,因此 4 A,

假设5 A,则 2 + 3 A,且3 2 1 A,因此5 A,

因此可以有 A = 1,3,5 ,

依次类推有: x | x = 2k 1,k N* .

【点睛】关键点点睛:第一问比较常规,第二问的关键是利用“减 2 集”的性质分两种情况

x + y = xy 2 1和 x + y xy 2证出矛盾

(至于为什么结果是矛盾的可以首先举出几个特例然后猜想,最后演绎推理),

第三问的关键也是一样的,假设存在然后根据“减 1 集”的性质即可求解.

第10页/共10页

同课章节目录