第六单元 文化传承与保护 提纲

图片预览

文档简介

第六单元 文化传承与保护

第14课 文化传承的多种载体及其发展

一、学校教育的发展

1、古代中国的学校教育

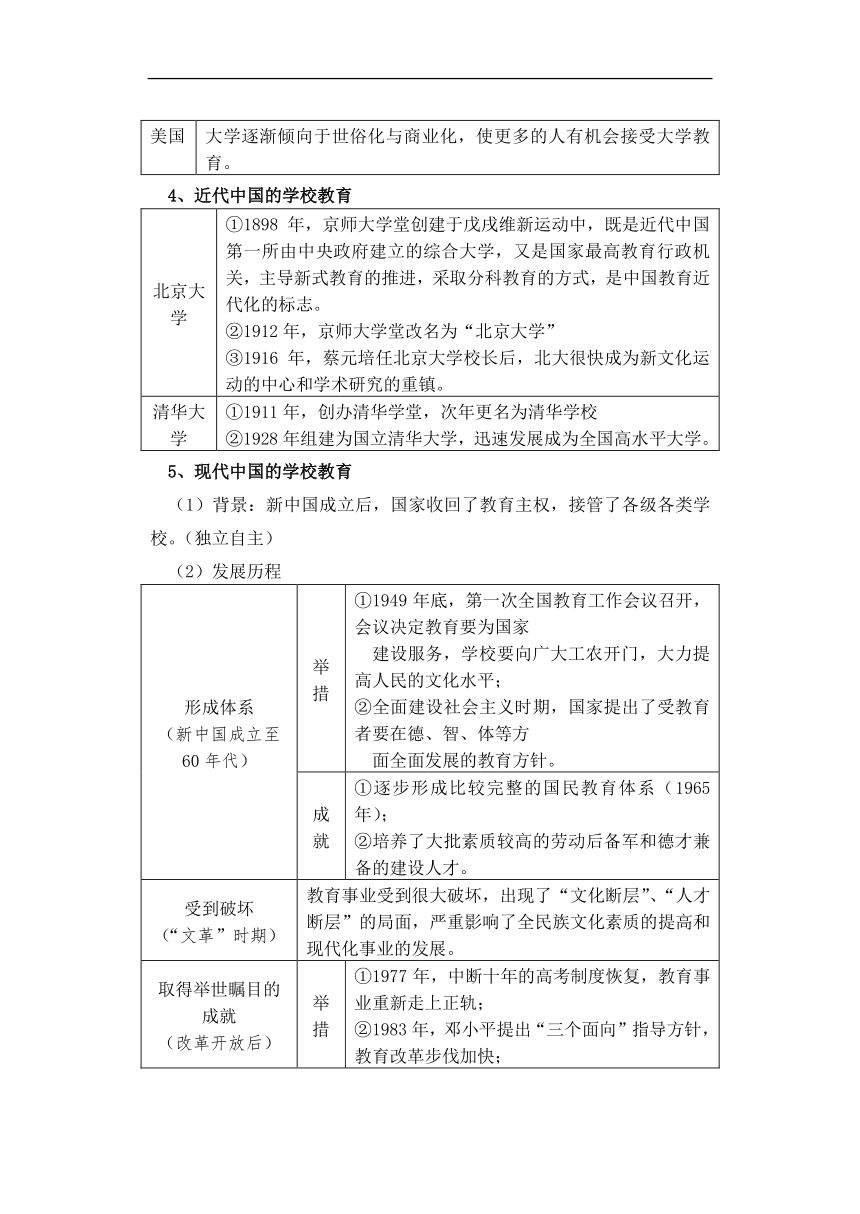

(1)主要形式:官学与私学

官学 ①西周:学在官府(惟官有书,而民无书;惟官有器,而民无器;惟官有学,而民无学) ②汉朝:设立太学(最高学府和教育行政机构)、地方官学。 ③西晋:设立国子监(最高学府和教育行政机构)

私学 ①春秋:孔子创办私学,私学产生,改变了“学在官府”的情形 ②唐朝:私学进一步发展,私人设立的学塾、村学和蒙学构成基层社会教育的重要形式。 ③宋代:书院产生和发展,书院制度建立,推动了私学的发展。(白鹿洞书院)

(2)作用:①在古代文化的保存与传播上,发挥了不可替代的作用,古代典籍依托于此得以传承;

②科举考试的推行,也有赖于官学与私学的支撑。

2、古代欧洲的学校教育

(1)古希腊产生了欧洲最初的学校形式,奠定了分科教育的基础。(柏拉图学园)

(2)中世纪的大学具有代表性且影响较大者是萨莱诺大学、博洛尼亚大学和巴黎大学。

3、近代西方的学校教育

(1)渊源:古希腊产生了欧洲最初的学校形式,奠定了分科教育的基础。

(2)功能:近代以后,大学逐渐发展成为保存、传播和发展人类文化的重要场所。

(3)表现:

法国 拿破仑建立的“大学区”制度,确立了国民教育制度。

德国 洪堡秉持“研究教学合一”的精神创办的柏林大学,促成大学职能的转变,将教学与研究结合在一起。

美国 大学逐渐倾向于世俗化与商业化,使更多的人有机会接受大学教育。

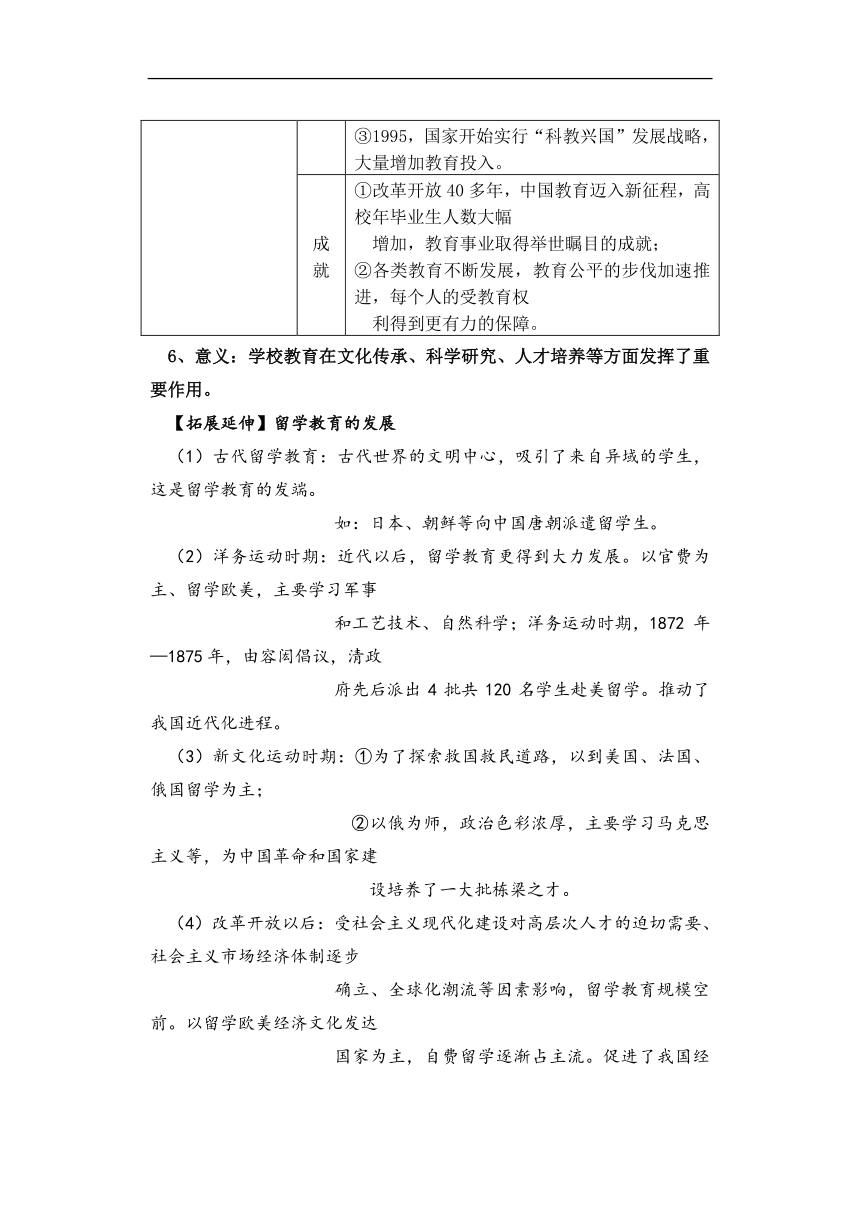

4、近代中国的学校教育

北京大学 ①1898年,京师大学堂创建于戊戌维新运动中,既是近代中国第一所由中央政府建立的综合大学,又是国家最高教育行政机关,主导新式教育的推进,采取分科教育的方式,是中国教育近代化的标志。 ②1912年,京师大学堂改名为“北京大学” ③1916年,蔡元培任北京大学校长后,北大很快成为新文化运动的中心和学术研究的重镇。

清华大学 ①1911年,创办清华学堂,次年更名为清华学校 ②1928年组建为国立清华大学,迅速发展成为全国高水平大学。

5、现代中国的学校教育

(1)背景:新中国成立后,国家收回了教育主权,接管了各级各类学校。(独立自主)

(2)发展历程

形成体系 (新中国成立至60年代) 举措 ①1949年底,第一次全国教育工作会议召开,会议决定教育要为国家 建设服务,学校要向广大工农开门,大力提高人民的文化水平; ②全面建设社会主义时期,国家提出了受教育者要在德、智、体等方 面全面发展的教育方针。

成就 ①逐步形成比较完整的国民教育体系(1965年); ②培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。

受到破坏 (“文革”时期) 教育事业受到很大破坏,出现了“文化断层”、“人才断层”的局面,严重影响了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展。

取得举世瞩目的成就 (改革开放后) 举措 ①1977年,中断十年的高考制度恢复,教育事业重新走上正轨; ②1983年,邓小平提出“三个面向”指导方针,教育改革步伐加快; ③1995,国家开始实行“科教兴国”发展战略,大量增加教育投入。

成就 ①改革开放40多年,中国教育迈入新征程,高校年毕业生人数大幅 增加,教育事业取得举世瞩目的成就; ②各类教育不断发展,教育公平的步伐加速推进,每个人的受教育权 利得到更有力的保障。

6、意义:学校教育在文化传承、科学研究、人才培养等方面发挥了重要作用。

【拓展延伸】留学教育的发展

(1)古代留学教育:古代世界的文明中心,吸引了来自异域的学生,这是留学教育的发端。

如:日本、朝鲜等向中国唐朝派遣留学生。

(2)洋务运动时期:近代以后,留学教育更得到大力发展。以官费为主、留学欧美,主要学习军事

和工艺技术、自然科学;洋务运动时期,1872年—1875年,由容闳倡议,清政

府先后派出4批共120名学生赴美留学。推动了我国近代化进程。

(3)新文化运动时期:①为了探索救国救民道路,以到美国、法国、俄国留学为主;

②以俄为师,政治色彩浓厚,主要学习马克思主义等,为中国革命和国家建

设培养了一大批栋梁之才。

(4)改革开放以后:受社会主义现代化建设对高层次人才的迫切需要、社会主义市场经济体制逐步

确立、全球化潮流等因素影响,留学教育规模空前。以留学欧美经济文化发达

国家为主,自费留学逐渐占主流。促进了我国经济科技发展,加快现代化进程。

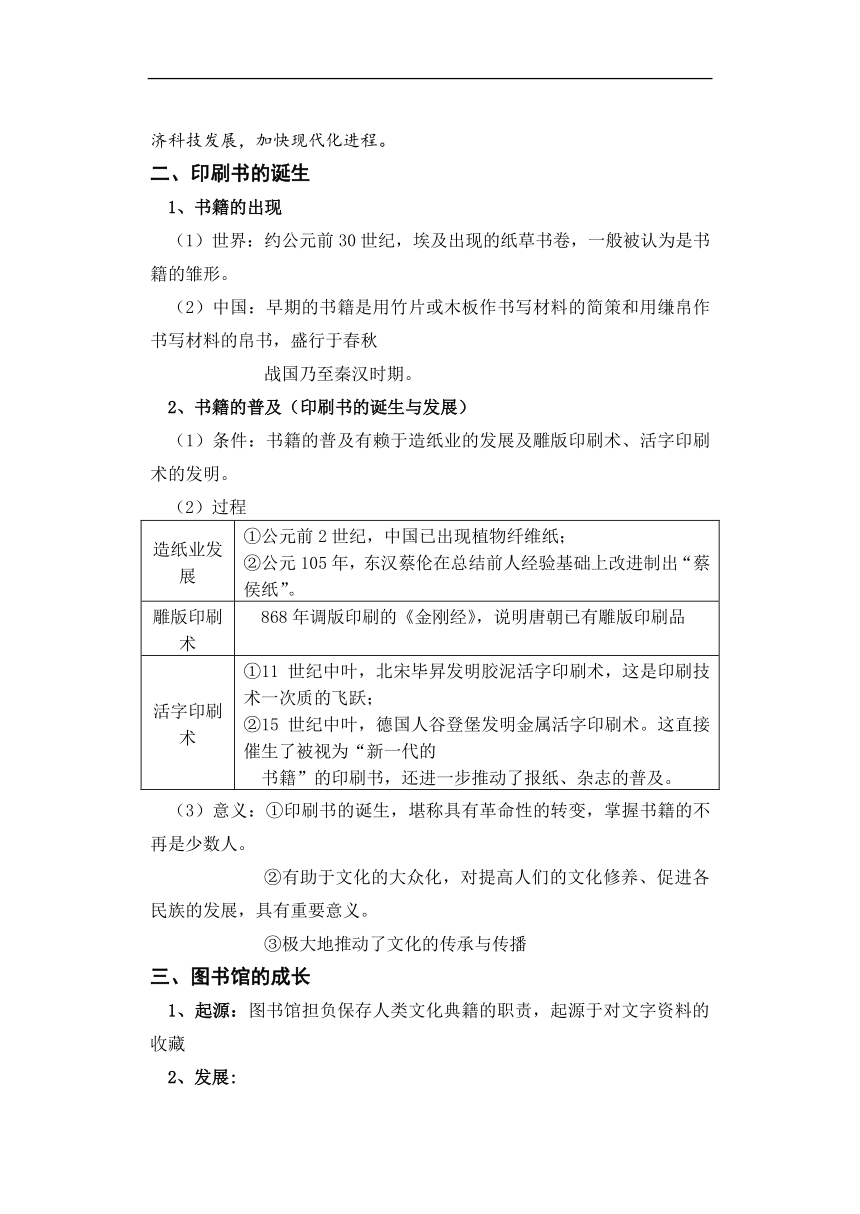

二、印刷书的诞生

1、书籍的出现

(1)世界:约公元前30世纪,埃及出现的纸草书卷,一般被认为是书籍的雏形。

(2)中国:早期的书籍是用竹片或木板作书写材料的简策和用缣帛作书写材料的帛书,盛行于春秋

战国乃至秦汉时期。

2、书籍的普及(印刷书的诞生与发展)

(1)条件:书籍的普及有赖于造纸业的发展及雕版印刷术、活字印刷术的发明。

(2)过程

造纸业发展 ①公元前2世纪,中国已出现植物纤维纸; ②公元105年,东汉蔡伦在总结前人经验基础上改进制出“蔡侯纸”。

雕版印刷术 868年调版印刷的《金刚经》,说明唐朝已有雕版印刷品

活字印刷术 ①11世纪中叶,北宋毕昇发明胶泥活字印刷术,这是印刷技术一次质的飞跃; ②15世纪中叶,德国人谷登堡发明金属活字印刷术。这直接催生了被视为“新一代的 书籍”的印刷书,还进一步推动了报纸、杂志的普及。

(3)意义:①印刷书的诞生,堪称具有革命性的转变,掌握书籍的不再是少数人。

②有助于文化的大众化,对提高人们的文化修养、促进各民族的发展,具有重要意义。

③极大地推动了文化的传承与传播

三、图书馆的成长

1、起源:图书馆担负保存人类文化典籍的职责,起源于对文字资料的收藏

2、发展:

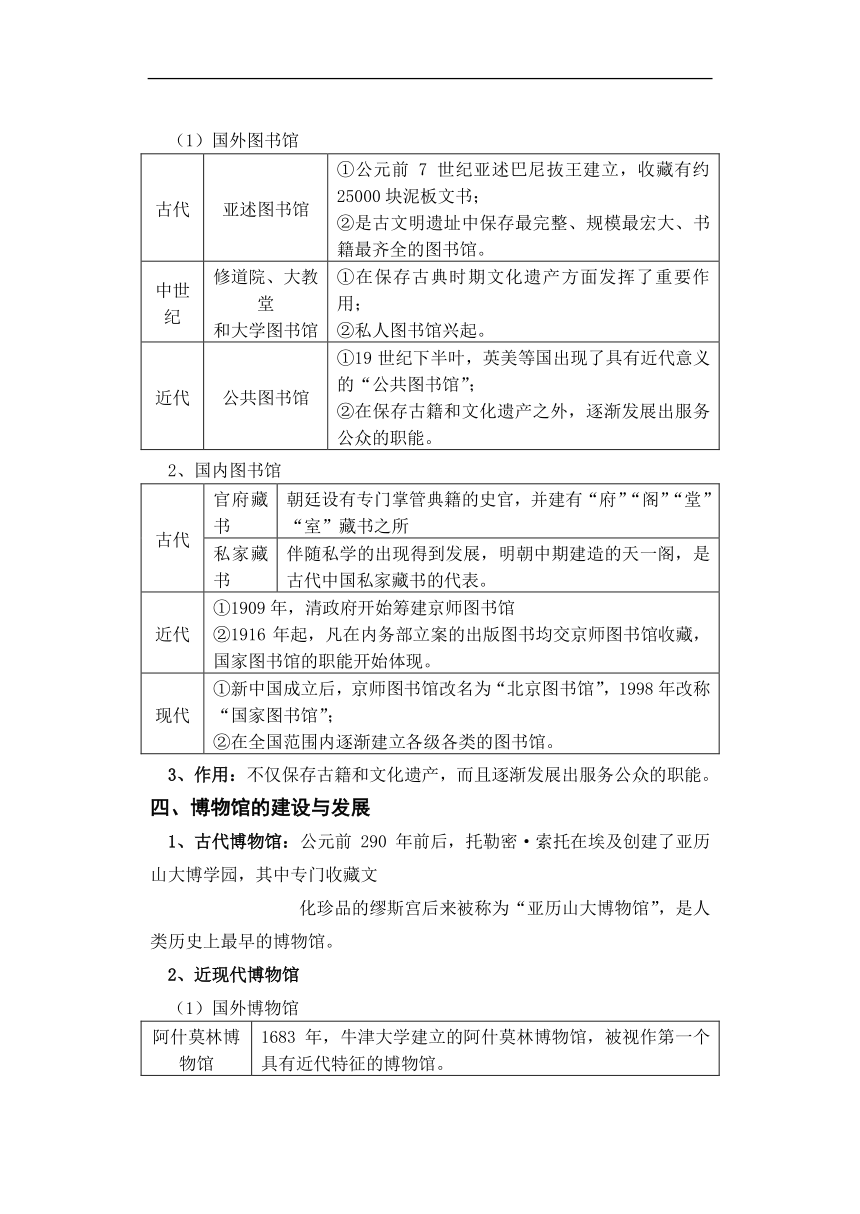

(1)国外图书馆

古代 亚述图书馆 ①公元前7世纪亚述巴尼抜王建立,收藏有约25000块泥板文书; ②是古文明遗址中保存最完整、规模最宏大、书籍最齐全的图书馆。

中世纪 修道院、大教堂 和大学图书馆 ①在保存古典时期文化遗产方面发挥了重要作用; ②私人图书馆兴起。

近代 公共图书馆 ①19世纪下半叶,英美等国出现了具有近代意义的“公共图书馆”; ②在保存古籍和文化遗产之外,逐渐发展出服务公众的职能。

2、国内图书馆

古代 官府藏书 朝廷设有专门掌管典籍的史官,并建有“府”“阁”“堂”“室”藏书之所

私家藏书 伴随私学的出现得到发展,明朝中期建造的天一阁,是古代中国私家藏书的代表。

近代 ①1909年,清政府开始筹建京师图书馆 ②1916年起,凡在内务部立案的出版图书均交京师图书馆收藏,国家图书馆的职能开始体现。

现代 ①新中国成立后,京师图书馆改名为“北京图书馆”,1998年改称“国家图书馆”; ②在全国范围内逐渐建立各级各类的图书馆。

3、作用:不仅保存古籍和文化遗产,而且逐渐发展出服务公众的职能。

四、博物馆的建设与发展

1、古代博物馆:公元前290年前后,托勒密·索托在埃及创建了亚历山大博学园,其中专门收藏文

化珍品的缪斯宫后来被称为“亚历山大博物馆”,是人类历史上最早的博物馆。

2、近现代博物馆

(1)国外博物馆

阿什莫林博物馆 1683年,牛津大学建立的阿什莫林博物馆,被视作第一个具有近代特征的博物馆。

大英博物馆 成立于1753年,是世界上历史最悠久、规模最宏伟的综合性博物馆,也是世界上规模最大、最著名的四大博物馆之一。

法国卢浮宫 始建于1204年,位居世界四大博物馆之首。原是法国的王宫,是法国文艺复兴时期最珍贵的建筑物之一,以收藏丰富的古典绘画和雕刻而闻名于世。

(2)国内博物馆

晚清时期 ①徐家汇博物院:1868年,法国人韩伯禄在上海建立的自然历史博物院,是中国最早出现的近代意义上的博物馆。 ②亚洲文会上海博物院:1874年,英国亚洲文会在上海设立了主要陈列动物标本的自然历史与考古类博物馆。 ③南通博物苑:1905年,张謇在江苏南通建立的南通博物苑,是中国人自建的第一个公共博物馆。

民国时期 ①国立历史博物馆:1912年,教育部在北京国子监设立国立历史博物馆筹备处。1926年,国立历史博物馆正式开馆。 ②国立中央博物院:1933年,蔡元培等倡议在南京建立国立中央博物院,由于战争的影响,到1948年4月第一期工程及附属工程才竣工。 ③故宫博物院:1925年10月10日,成立故宫博物院,保护清朝宫廷遗留下来的文物珍品

新中国成立后 ①国立历史博物馆改名为“国立北京历史博物馆” ②国立中央博物院改名为“国立南京博物院” ③故宫博物院在旧藏珍宝的基础上,极大丰富了文物藏品。是中国最大的古代艺术博物馆,也是世界著名的博物馆。 ④1959年7月建成的中国人民革命军事博物馆,是中国第一个综合类军事博物馆。 ⑤1959年9月,中国历史博物馆、中国革命博物馆建成; ⑥2003年2月,在两馆的基础上中国国家博物馆正式组建。是世界上单体建筑面积最大的博物馆。 ⑦中国各地都建有综合性博物馆,以及丰富多彩、各具特色的专业博物馆。

3、近代博物馆的意义

(1)是征集、收藏、展示、研究自然和人类文化遗产的重要场所;

(2)也是进行国民教育的重要场所,全方位向公众提供关于自然、文化各领域的知识,以一种特有

的方式担负着文化传承和传播的使命。

【拓展延伸】各种文化介质在文化传承与传播中的作用

(1)学校教育:在文化传承、科学研究、人才培养等方面发挥了举足轻重的作用。

(2)留学教育:传播了异域文化,促进文化交流,推动了社会变革。

(3)印 刷 书:有助于文化的大众化,对提高人们的文化修养、促进各民族文化的发展,具有重要

意义。

(4)翻译书籍:对促进文化之间的交流、扩大文化的影响力,发挥着重要作用。

(5)图 书 馆:在保存文献典籍和世界文化遗产,传承文化、服务社会等方面,发挥了重要作用。

(6)博 物 馆:全方位向公众提供关于自然、文化各领域的知识,以一种特有的方式担负着文化传

承和传播的使命。

第15课 文化遗产:全人类共同的财富

一、文化遗产的保护和利用

1、背景

(1)价值:①文化价值:有利于传承民族文化、维护世界文化的多样性和创造性;

②学术价值:是研究历史、语言、民俗、建筑和民族学等学科的重要史料;

③政治价值:增强民族认同感和国家认同感。

(2)现状:一直受到严重威胁,且不可再生。

(3)经验:针对如何保护文化遗产,各国家采取了不少举措,留下了宝贵的经验。

(4)传统:世界各国历史上都有保护及研究文物的传统。

2、措施

(1)古代:收藏

世界 欧洲各国的皇室、贵族和教会中,收藏艺术珍品和宗教遗物之风颇为盛行。

中国 历代帝王、达官贵人和民间收藏家十分重视收藏各种器物、字画、书籍等,针对古代器物进行分类、著录的金石学发展为专门之学。

(2)近现代:立法

世界 ①1834年,希腊针对古迹保护制定了法律。 ②20世纪六七十年代,世界范围内出现了保护文物古迹的高潮。 ③1964年的《国际古迹保护与修复宪章》,是关于古迹保护的第一个国际宪章,强调对文物古迹的保护以历史的真实性为第一要义,有着深远意义。

中国 清政府 1906年,颁布《保护古物推广办法》

南京 国民政府 1930年,设立中央古物保管委员会,公布了中国历史上第一部文物保护法律《古物保存法》

中华人民 共和国 ①建立专业化的文物保护体系,并完成中国历史上第一次全国性文物普查。 ②1961年,第一批全国重点文物保护单位公布。到2019年已公布8批。 ③1982年,通过并实施的《中华人民共和国文物保护法》。

3、意义

(1)从历史层面看:保护文化遗产就是记录和传承文明发展史,以史鉴今。

(2)从经济层面看:保护好文化遗产,在扩大对外交流、发展文化旅游等方面发挥着重要作用。

(3)从地位层面看:文化遗产承载着一个民族的文化基因,折射着一个民族的精神特质。保护文化

遗产,有助于增进文化认同、增强文化自信。

(4)从社会发展层面看:保护文化遗产为爱国主义和革命传统教育提供基本素材,为发扬优秀传统

文化和实现民族复兴提供有力支撑。

二、《世界遗产公约》

1、《世界遗产公约》(《保护世界文化和自然遗产公约》)

(1)原因:任何文化和自然遗产都是人类共同财富,但他们却日益遭到损毁。

(2)时间:1972年,联合国教科文组织第17届会议通过。

(3)宗旨:集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护。

(4)内容:①充分肯定文化遗产具有“突出的普遍价值”,整个国际社会有责任通过提供集体性

援助来参与保护。

②对于一部分全人类的共同遗产,应列入《世界遗产名录》加以重点保护。1979年以来,

联合国教科文组织又将存在严重威胁的遗产列入《濒危世界遗产名录》。

③确定了文化遗产、自然遗产、文化与自然双重遗产三种类型。

(5)成就:①截至2017年,共有193个国家加入《世界遗产公约》;

②1978年,首批12处世界遗产被列入《世界遗产名录》,截至2019年,列入的数量达

到1121处,分布在167个国家。

③1979年以来,又将存在严重威胁的遗产列入《濒临世界遗产名录》。

2、世界遗产分类

(1)物质文化遗产

①文化遗产:指先人创造并流传下来的所有文化财富。从历史、艺术和科学的角度看是具有突出

的普遍价值的文物、建筑或遗址。从存在形态上分为物质文化遗产(有形文化遗产)

和非物质文化遗产(无形文化遗产)。

②自然遗产:指从审美或科学的角度看具有突出的普遍价值的天然名胜、动植物景观或自然景观。

③双重遗产:指既具有突出文化价值又具有突出自然价值的景观。

(2)非物质文化遗产

①提出:1998年,联合国教科文组织通过《“人类口头和非物质文化遗产代表作”条例》,正式

提出“人类口头和非物质文化遗产”这一概念。

②通过:2003年,联合国教科文组织通过《保护非物质文化遗产公约》。

③意义:不仅完善了对文化遗产的认识,而且表明文化遗产保护对传承民族文化、维护文化多样

性和创造性有着重要意义。

【拓展延伸】“非物质文化遗产”的主要表现形式

(1)口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;

(2)表演艺术;

(3)社会实践、仪式、节庆活动;

(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;

(5)传统手工艺等。

3、中国对文化遗产的保护

(1)措施:①1985年,中国正式加入《世界遗产公约》,成为缔约国。

②2004年,中国加入《保护非物质文化遗产公约》。

③2006年,审议通过《世界文化遗产保护管理办法》。强调“世界文化遗产工作贯彻保

护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针,确保世界文化遗产的真实

性和完整性”。

④2011年,通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》。

(2)意义:①保护遗产、传承文化的理念日益深入人心,推动了中国文化遗产保护事业的发展;

②成为推动世界遗产保护的重要力量,体现出一个文明大国守护人类共同财富的担当。

三、各国的历史遗迹与文化遗产

1、世界的历史遗迹

(1)古代:雅典卫城、古罗马城、阿布辛拜勒神庙、孟菲斯及其墓地金字塔等。

(2)近代:佛罗伦萨成为展示欧洲文艺复兴的重要文化遗产。

2、中国的历史遗迹及文化遗迹

(1)历史遗迹:第一批列入《世界遗产名录》的有长城、莫高窟、明清皇宫、秦始皇陵及兵马俑坑、

周口店北京人遗址五项世界文化遗产;以及作为世界文化与自然双重遗产的泰山。

(2)非物质文化遗产:

①截至2020年底,中国入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录的项目已达42个。中国

是目前世界上拥有非物质文化遗产数量最多的国家。

②国务院批准命名的《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》,截至2014年共有1372项。

(3)意义:

①表明中国悠久的历史和灿烂的文明留下了极其丰富的文化遗产;

②意味着传承与保护文化遗产的工作任重道远。

【拓展延伸】中国的世界自然遗产(14项)和世界文化、自然遗产(4项)

(1)中国的世界自然遗产(截止2021年7月25日,共14项)

①黄龙(四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县)

②九寨沟(四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县漳扎镇)

③武陵源风景名胜区(湖南省张家界市武陵源区)

④三江并流(云南)(金沙江、澜沧江和怒江)

⑤四川大熊猫栖息地(由7处自然保护区和9处风景名胜区组成)

⑥中国南方喀斯特(云南、贵州、广西、重庆等地)

⑦三清山国家公园(江西上饶)

⑧中国丹霞(广东丹霞山、浙江江郎山、江西龙虎山、福建泰宁、湖南崀山、贵州赤水等地)

⑨澄江化石遗址(云南澄江)

⑩新疆天山

神农架(湖北神农架林区)

青海可可西里(青海玉树)

梵净山(贵州铜仁的江口、印江、松桃三县交界处)

中国(黄)渤海候鸟栖息地(江苏盐城市)

(2)中国的世界文化、自然遗产(4项)

①泰山(中国艺术家和学者的精神源泉)

②黄山(被誉为“天下第一奇山”)

③峨眉山和乐山大佛(佛教圣地和动植物多样性保护区)

④武夷山(中国东南部最负盛名的生物多样性保护区)

四、文化遗产的重要价值

1、文化遗产是我们的祖先智慧的结晶,它直观的反映了中国社会发展的这一重要过程,具有历史的、

社会的、科技的、经济的和审美的价值,是我们社会发展不可或缺的物证。因此,保护文化遗产

就是保护人类文化的传承,培植社会文化的根基,维护文化的多样性和创造性,保护社会不断向

前发展。

2、我国文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力,是全民族智慧的结晶,也是

全人类文明的瑰宝。

3、保护文化遗产,保持民族文化的传承,是连结民族情感的纽带,是增进民族团结和维护世界文化

多样性和创造性、促进人类共同发展的前提。加强文化遗产保护,是建设社会主义先进文化、贯

彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求。

4、保护文化遗产能够帮助各族人民广泛汲取民族精神养分;文物在爱国主义和革命传统教育中有着

不可替代的作用;保护文化遗产,就是保护了各族人民思想道德和科学文化素养的历史根基;文

化遗产在扩大对外交流,发展旅游业方面发挥着重要作用。

第14课 文化传承的多种载体及其发展

一、学校教育的发展

1、古代中国的学校教育

(1)主要形式:官学与私学

官学 ①西周:学在官府(惟官有书,而民无书;惟官有器,而民无器;惟官有学,而民无学) ②汉朝:设立太学(最高学府和教育行政机构)、地方官学。 ③西晋:设立国子监(最高学府和教育行政机构)

私学 ①春秋:孔子创办私学,私学产生,改变了“学在官府”的情形 ②唐朝:私学进一步发展,私人设立的学塾、村学和蒙学构成基层社会教育的重要形式。 ③宋代:书院产生和发展,书院制度建立,推动了私学的发展。(白鹿洞书院)

(2)作用:①在古代文化的保存与传播上,发挥了不可替代的作用,古代典籍依托于此得以传承;

②科举考试的推行,也有赖于官学与私学的支撑。

2、古代欧洲的学校教育

(1)古希腊产生了欧洲最初的学校形式,奠定了分科教育的基础。(柏拉图学园)

(2)中世纪的大学具有代表性且影响较大者是萨莱诺大学、博洛尼亚大学和巴黎大学。

3、近代西方的学校教育

(1)渊源:古希腊产生了欧洲最初的学校形式,奠定了分科教育的基础。

(2)功能:近代以后,大学逐渐发展成为保存、传播和发展人类文化的重要场所。

(3)表现:

法国 拿破仑建立的“大学区”制度,确立了国民教育制度。

德国 洪堡秉持“研究教学合一”的精神创办的柏林大学,促成大学职能的转变,将教学与研究结合在一起。

美国 大学逐渐倾向于世俗化与商业化,使更多的人有机会接受大学教育。

4、近代中国的学校教育

北京大学 ①1898年,京师大学堂创建于戊戌维新运动中,既是近代中国第一所由中央政府建立的综合大学,又是国家最高教育行政机关,主导新式教育的推进,采取分科教育的方式,是中国教育近代化的标志。 ②1912年,京师大学堂改名为“北京大学” ③1916年,蔡元培任北京大学校长后,北大很快成为新文化运动的中心和学术研究的重镇。

清华大学 ①1911年,创办清华学堂,次年更名为清华学校 ②1928年组建为国立清华大学,迅速发展成为全国高水平大学。

5、现代中国的学校教育

(1)背景:新中国成立后,国家收回了教育主权,接管了各级各类学校。(独立自主)

(2)发展历程

形成体系 (新中国成立至60年代) 举措 ①1949年底,第一次全国教育工作会议召开,会议决定教育要为国家 建设服务,学校要向广大工农开门,大力提高人民的文化水平; ②全面建设社会主义时期,国家提出了受教育者要在德、智、体等方 面全面发展的教育方针。

成就 ①逐步形成比较完整的国民教育体系(1965年); ②培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。

受到破坏 (“文革”时期) 教育事业受到很大破坏,出现了“文化断层”、“人才断层”的局面,严重影响了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展。

取得举世瞩目的成就 (改革开放后) 举措 ①1977年,中断十年的高考制度恢复,教育事业重新走上正轨; ②1983年,邓小平提出“三个面向”指导方针,教育改革步伐加快; ③1995,国家开始实行“科教兴国”发展战略,大量增加教育投入。

成就 ①改革开放40多年,中国教育迈入新征程,高校年毕业生人数大幅 增加,教育事业取得举世瞩目的成就; ②各类教育不断发展,教育公平的步伐加速推进,每个人的受教育权 利得到更有力的保障。

6、意义:学校教育在文化传承、科学研究、人才培养等方面发挥了重要作用。

【拓展延伸】留学教育的发展

(1)古代留学教育:古代世界的文明中心,吸引了来自异域的学生,这是留学教育的发端。

如:日本、朝鲜等向中国唐朝派遣留学生。

(2)洋务运动时期:近代以后,留学教育更得到大力发展。以官费为主、留学欧美,主要学习军事

和工艺技术、自然科学;洋务运动时期,1872年—1875年,由容闳倡议,清政

府先后派出4批共120名学生赴美留学。推动了我国近代化进程。

(3)新文化运动时期:①为了探索救国救民道路,以到美国、法国、俄国留学为主;

②以俄为师,政治色彩浓厚,主要学习马克思主义等,为中国革命和国家建

设培养了一大批栋梁之才。

(4)改革开放以后:受社会主义现代化建设对高层次人才的迫切需要、社会主义市场经济体制逐步

确立、全球化潮流等因素影响,留学教育规模空前。以留学欧美经济文化发达

国家为主,自费留学逐渐占主流。促进了我国经济科技发展,加快现代化进程。

二、印刷书的诞生

1、书籍的出现

(1)世界:约公元前30世纪,埃及出现的纸草书卷,一般被认为是书籍的雏形。

(2)中国:早期的书籍是用竹片或木板作书写材料的简策和用缣帛作书写材料的帛书,盛行于春秋

战国乃至秦汉时期。

2、书籍的普及(印刷书的诞生与发展)

(1)条件:书籍的普及有赖于造纸业的发展及雕版印刷术、活字印刷术的发明。

(2)过程

造纸业发展 ①公元前2世纪,中国已出现植物纤维纸; ②公元105年,东汉蔡伦在总结前人经验基础上改进制出“蔡侯纸”。

雕版印刷术 868年调版印刷的《金刚经》,说明唐朝已有雕版印刷品

活字印刷术 ①11世纪中叶,北宋毕昇发明胶泥活字印刷术,这是印刷技术一次质的飞跃; ②15世纪中叶,德国人谷登堡发明金属活字印刷术。这直接催生了被视为“新一代的 书籍”的印刷书,还进一步推动了报纸、杂志的普及。

(3)意义:①印刷书的诞生,堪称具有革命性的转变,掌握书籍的不再是少数人。

②有助于文化的大众化,对提高人们的文化修养、促进各民族的发展,具有重要意义。

③极大地推动了文化的传承与传播

三、图书馆的成长

1、起源:图书馆担负保存人类文化典籍的职责,起源于对文字资料的收藏

2、发展:

(1)国外图书馆

古代 亚述图书馆 ①公元前7世纪亚述巴尼抜王建立,收藏有约25000块泥板文书; ②是古文明遗址中保存最完整、规模最宏大、书籍最齐全的图书馆。

中世纪 修道院、大教堂 和大学图书馆 ①在保存古典时期文化遗产方面发挥了重要作用; ②私人图书馆兴起。

近代 公共图书馆 ①19世纪下半叶,英美等国出现了具有近代意义的“公共图书馆”; ②在保存古籍和文化遗产之外,逐渐发展出服务公众的职能。

2、国内图书馆

古代 官府藏书 朝廷设有专门掌管典籍的史官,并建有“府”“阁”“堂”“室”藏书之所

私家藏书 伴随私学的出现得到发展,明朝中期建造的天一阁,是古代中国私家藏书的代表。

近代 ①1909年,清政府开始筹建京师图书馆 ②1916年起,凡在内务部立案的出版图书均交京师图书馆收藏,国家图书馆的职能开始体现。

现代 ①新中国成立后,京师图书馆改名为“北京图书馆”,1998年改称“国家图书馆”; ②在全国范围内逐渐建立各级各类的图书馆。

3、作用:不仅保存古籍和文化遗产,而且逐渐发展出服务公众的职能。

四、博物馆的建设与发展

1、古代博物馆:公元前290年前后,托勒密·索托在埃及创建了亚历山大博学园,其中专门收藏文

化珍品的缪斯宫后来被称为“亚历山大博物馆”,是人类历史上最早的博物馆。

2、近现代博物馆

(1)国外博物馆

阿什莫林博物馆 1683年,牛津大学建立的阿什莫林博物馆,被视作第一个具有近代特征的博物馆。

大英博物馆 成立于1753年,是世界上历史最悠久、规模最宏伟的综合性博物馆,也是世界上规模最大、最著名的四大博物馆之一。

法国卢浮宫 始建于1204年,位居世界四大博物馆之首。原是法国的王宫,是法国文艺复兴时期最珍贵的建筑物之一,以收藏丰富的古典绘画和雕刻而闻名于世。

(2)国内博物馆

晚清时期 ①徐家汇博物院:1868年,法国人韩伯禄在上海建立的自然历史博物院,是中国最早出现的近代意义上的博物馆。 ②亚洲文会上海博物院:1874年,英国亚洲文会在上海设立了主要陈列动物标本的自然历史与考古类博物馆。 ③南通博物苑:1905年,张謇在江苏南通建立的南通博物苑,是中国人自建的第一个公共博物馆。

民国时期 ①国立历史博物馆:1912年,教育部在北京国子监设立国立历史博物馆筹备处。1926年,国立历史博物馆正式开馆。 ②国立中央博物院:1933年,蔡元培等倡议在南京建立国立中央博物院,由于战争的影响,到1948年4月第一期工程及附属工程才竣工。 ③故宫博物院:1925年10月10日,成立故宫博物院,保护清朝宫廷遗留下来的文物珍品

新中国成立后 ①国立历史博物馆改名为“国立北京历史博物馆” ②国立中央博物院改名为“国立南京博物院” ③故宫博物院在旧藏珍宝的基础上,极大丰富了文物藏品。是中国最大的古代艺术博物馆,也是世界著名的博物馆。 ④1959年7月建成的中国人民革命军事博物馆,是中国第一个综合类军事博物馆。 ⑤1959年9月,中国历史博物馆、中国革命博物馆建成; ⑥2003年2月,在两馆的基础上中国国家博物馆正式组建。是世界上单体建筑面积最大的博物馆。 ⑦中国各地都建有综合性博物馆,以及丰富多彩、各具特色的专业博物馆。

3、近代博物馆的意义

(1)是征集、收藏、展示、研究自然和人类文化遗产的重要场所;

(2)也是进行国民教育的重要场所,全方位向公众提供关于自然、文化各领域的知识,以一种特有

的方式担负着文化传承和传播的使命。

【拓展延伸】各种文化介质在文化传承与传播中的作用

(1)学校教育:在文化传承、科学研究、人才培养等方面发挥了举足轻重的作用。

(2)留学教育:传播了异域文化,促进文化交流,推动了社会变革。

(3)印 刷 书:有助于文化的大众化,对提高人们的文化修养、促进各民族文化的发展,具有重要

意义。

(4)翻译书籍:对促进文化之间的交流、扩大文化的影响力,发挥着重要作用。

(5)图 书 馆:在保存文献典籍和世界文化遗产,传承文化、服务社会等方面,发挥了重要作用。

(6)博 物 馆:全方位向公众提供关于自然、文化各领域的知识,以一种特有的方式担负着文化传

承和传播的使命。

第15课 文化遗产:全人类共同的财富

一、文化遗产的保护和利用

1、背景

(1)价值:①文化价值:有利于传承民族文化、维护世界文化的多样性和创造性;

②学术价值:是研究历史、语言、民俗、建筑和民族学等学科的重要史料;

③政治价值:增强民族认同感和国家认同感。

(2)现状:一直受到严重威胁,且不可再生。

(3)经验:针对如何保护文化遗产,各国家采取了不少举措,留下了宝贵的经验。

(4)传统:世界各国历史上都有保护及研究文物的传统。

2、措施

(1)古代:收藏

世界 欧洲各国的皇室、贵族和教会中,收藏艺术珍品和宗教遗物之风颇为盛行。

中国 历代帝王、达官贵人和民间收藏家十分重视收藏各种器物、字画、书籍等,针对古代器物进行分类、著录的金石学发展为专门之学。

(2)近现代:立法

世界 ①1834年,希腊针对古迹保护制定了法律。 ②20世纪六七十年代,世界范围内出现了保护文物古迹的高潮。 ③1964年的《国际古迹保护与修复宪章》,是关于古迹保护的第一个国际宪章,强调对文物古迹的保护以历史的真实性为第一要义,有着深远意义。

中国 清政府 1906年,颁布《保护古物推广办法》

南京 国民政府 1930年,设立中央古物保管委员会,公布了中国历史上第一部文物保护法律《古物保存法》

中华人民 共和国 ①建立专业化的文物保护体系,并完成中国历史上第一次全国性文物普查。 ②1961年,第一批全国重点文物保护单位公布。到2019年已公布8批。 ③1982年,通过并实施的《中华人民共和国文物保护法》。

3、意义

(1)从历史层面看:保护文化遗产就是记录和传承文明发展史,以史鉴今。

(2)从经济层面看:保护好文化遗产,在扩大对外交流、发展文化旅游等方面发挥着重要作用。

(3)从地位层面看:文化遗产承载着一个民族的文化基因,折射着一个民族的精神特质。保护文化

遗产,有助于增进文化认同、增强文化自信。

(4)从社会发展层面看:保护文化遗产为爱国主义和革命传统教育提供基本素材,为发扬优秀传统

文化和实现民族复兴提供有力支撑。

二、《世界遗产公约》

1、《世界遗产公约》(《保护世界文化和自然遗产公约》)

(1)原因:任何文化和自然遗产都是人类共同财富,但他们却日益遭到损毁。

(2)时间:1972年,联合国教科文组织第17届会议通过。

(3)宗旨:集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护。

(4)内容:①充分肯定文化遗产具有“突出的普遍价值”,整个国际社会有责任通过提供集体性

援助来参与保护。

②对于一部分全人类的共同遗产,应列入《世界遗产名录》加以重点保护。1979年以来,

联合国教科文组织又将存在严重威胁的遗产列入《濒危世界遗产名录》。

③确定了文化遗产、自然遗产、文化与自然双重遗产三种类型。

(5)成就:①截至2017年,共有193个国家加入《世界遗产公约》;

②1978年,首批12处世界遗产被列入《世界遗产名录》,截至2019年,列入的数量达

到1121处,分布在167个国家。

③1979年以来,又将存在严重威胁的遗产列入《濒临世界遗产名录》。

2、世界遗产分类

(1)物质文化遗产

①文化遗产:指先人创造并流传下来的所有文化财富。从历史、艺术和科学的角度看是具有突出

的普遍价值的文物、建筑或遗址。从存在形态上分为物质文化遗产(有形文化遗产)

和非物质文化遗产(无形文化遗产)。

②自然遗产:指从审美或科学的角度看具有突出的普遍价值的天然名胜、动植物景观或自然景观。

③双重遗产:指既具有突出文化价值又具有突出自然价值的景观。

(2)非物质文化遗产

①提出:1998年,联合国教科文组织通过《“人类口头和非物质文化遗产代表作”条例》,正式

提出“人类口头和非物质文化遗产”这一概念。

②通过:2003年,联合国教科文组织通过《保护非物质文化遗产公约》。

③意义:不仅完善了对文化遗产的认识,而且表明文化遗产保护对传承民族文化、维护文化多样

性和创造性有着重要意义。

【拓展延伸】“非物质文化遗产”的主要表现形式

(1)口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;

(2)表演艺术;

(3)社会实践、仪式、节庆活动;

(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;

(5)传统手工艺等。

3、中国对文化遗产的保护

(1)措施:①1985年,中国正式加入《世界遗产公约》,成为缔约国。

②2004年,中国加入《保护非物质文化遗产公约》。

③2006年,审议通过《世界文化遗产保护管理办法》。强调“世界文化遗产工作贯彻保

护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针,确保世界文化遗产的真实

性和完整性”。

④2011年,通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》。

(2)意义:①保护遗产、传承文化的理念日益深入人心,推动了中国文化遗产保护事业的发展;

②成为推动世界遗产保护的重要力量,体现出一个文明大国守护人类共同财富的担当。

三、各国的历史遗迹与文化遗产

1、世界的历史遗迹

(1)古代:雅典卫城、古罗马城、阿布辛拜勒神庙、孟菲斯及其墓地金字塔等。

(2)近代:佛罗伦萨成为展示欧洲文艺复兴的重要文化遗产。

2、中国的历史遗迹及文化遗迹

(1)历史遗迹:第一批列入《世界遗产名录》的有长城、莫高窟、明清皇宫、秦始皇陵及兵马俑坑、

周口店北京人遗址五项世界文化遗产;以及作为世界文化与自然双重遗产的泰山。

(2)非物质文化遗产:

①截至2020年底,中国入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录的项目已达42个。中国

是目前世界上拥有非物质文化遗产数量最多的国家。

②国务院批准命名的《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》,截至2014年共有1372项。

(3)意义:

①表明中国悠久的历史和灿烂的文明留下了极其丰富的文化遗产;

②意味着传承与保护文化遗产的工作任重道远。

【拓展延伸】中国的世界自然遗产(14项)和世界文化、自然遗产(4项)

(1)中国的世界自然遗产(截止2021年7月25日,共14项)

①黄龙(四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县)

②九寨沟(四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县漳扎镇)

③武陵源风景名胜区(湖南省张家界市武陵源区)

④三江并流(云南)(金沙江、澜沧江和怒江)

⑤四川大熊猫栖息地(由7处自然保护区和9处风景名胜区组成)

⑥中国南方喀斯特(云南、贵州、广西、重庆等地)

⑦三清山国家公园(江西上饶)

⑧中国丹霞(广东丹霞山、浙江江郎山、江西龙虎山、福建泰宁、湖南崀山、贵州赤水等地)

⑨澄江化石遗址(云南澄江)

⑩新疆天山

神农架(湖北神农架林区)

青海可可西里(青海玉树)

梵净山(贵州铜仁的江口、印江、松桃三县交界处)

中国(黄)渤海候鸟栖息地(江苏盐城市)

(2)中国的世界文化、自然遗产(4项)

①泰山(中国艺术家和学者的精神源泉)

②黄山(被誉为“天下第一奇山”)

③峨眉山和乐山大佛(佛教圣地和动植物多样性保护区)

④武夷山(中国东南部最负盛名的生物多样性保护区)

四、文化遗产的重要价值

1、文化遗产是我们的祖先智慧的结晶,它直观的反映了中国社会发展的这一重要过程,具有历史的、

社会的、科技的、经济的和审美的价值,是我们社会发展不可或缺的物证。因此,保护文化遗产

就是保护人类文化的传承,培植社会文化的根基,维护文化的多样性和创造性,保护社会不断向

前发展。

2、我国文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力,是全民族智慧的结晶,也是

全人类文明的瑰宝。

3、保护文化遗产,保持民族文化的传承,是连结民族情感的纽带,是增进民族团结和维护世界文化

多样性和创造性、促进人类共同发展的前提。加强文化遗产保护,是建设社会主义先进文化、贯

彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求。

4、保护文化遗产能够帮助各族人民广泛汲取民族精神养分;文物在爱国主义和革命传统教育中有着

不可替代的作用;保护文化遗产,就是保护了各族人民思想道德和科学文化素养的历史根基;文

化遗产在扩大对外交流,发展旅游业方面发挥着重要作用。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享