第一单元 源远流长的中华文化 分课时知识点提纲

文档属性

| 名称 | 第一单元 源远流长的中华文化 分课时知识点提纲 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-04 17:10:19 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 源远流长的中华文化

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

一、中华文化的发展历程

1、起源:远古时期

(1)多元起源:黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域,北方草原、四川盆地、青藏高原、

天山南北,都是孕育中华文明的摇篮。

(2)中原核心:中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

2、奠基:先秦时期

(1)华夏认同:春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同

的血缘认同、文化认同。

(2)百家争鸣:结合纲要(上)第2课

①背景:春秋战国时期,社会出现大变革。

②概况:a.春秋时期,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思想核心形成。

b.战国时期,一大批思想家分分著书立说,提出了自己的看法和主张,“百家争鸣”局

面出现。

③影响:学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

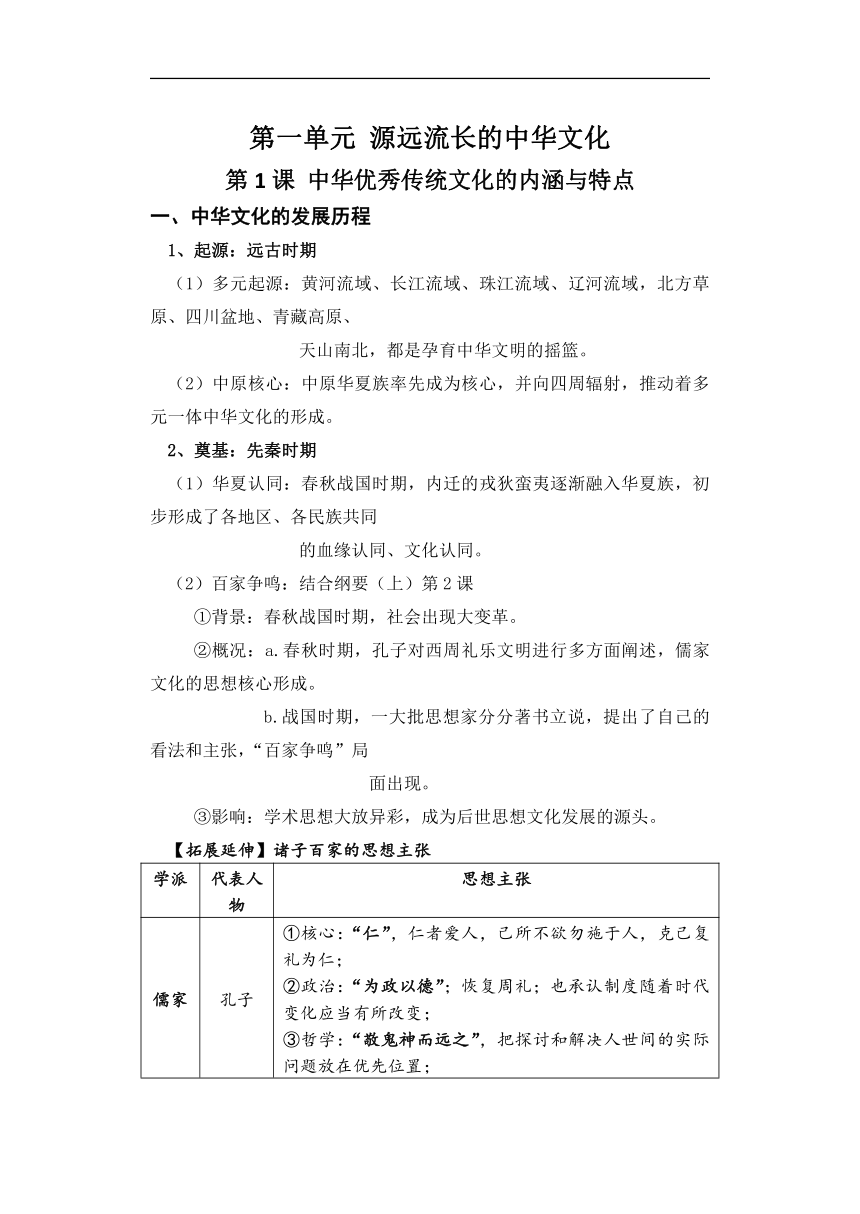

【拓展延伸】诸子百家的思想主张

学派 代表人物 思想主张

儒家 孔子 ①核心:“仁”,仁者爱人,己所不欲勿施于人,克己复礼为仁; ②政治:“为政以德”;恢复周礼;也承认制度随着时代变化应当有所改变; ③哲学:“敬鬼神而远之”,把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置; ④教育:“有教无类”,因材施教,学思结合。

孟子 ①政治:提倡“仁政”,提出“民贵君轻”的民本思想; ②伦理:性善论,主张“性本善”,通过实行仁政来恢复和扩充人的善性; ③道德:强调先义后利,舍生取义。

荀子 ①政治:主张隆礼重法,施政用“仁义”和“王道”;提出“君舟民水”的观点。 ②伦理:性恶论,提出“人之性恶”,强调用礼乐规范人的行为,使人向善。 ③哲学:“天行有常”“制天命而用之”。

道家 老子 ①世界观:“道”是万物的本原; ②政治:“无为而治”,小国寡民; ③哲学:朴素辩证法,事物存在相互依存、相互转化、对立统一的矛盾。

庄子 ①哲学:继承了老子的“道”,并进一步提出“齐物”(任何事物在本质上都是相同的)、“逍遥”(对事物变化要采取旁观、超然的态度),认为天与人“不相胜”,人必须顺应自然。 ②政治:比较消极,主张绝对顺从天命,回归人类原始状态。

法家 韩非子 “法治”;“强调改革”;“君主专制,中央集权”。

墨家 墨子 提倡节俭,反对厚葬;主张“兼爱”“非攻”“尚贤”。

阴阳家 邹衍 提出“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

3、形成:秦汉时期

(1)秦朝建立起统一多民族的国家,秦始皇推崇法家学说。

(2)汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。

【拓展延伸】董仲舒新儒学的内容

(1)“春秋大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”——加强中央集权的需要

(2)“君权神授”、“天人合一”、“天人感应”——加强、限制君权的需要

(3)“三纲五常”的道德标准——维护统治秩序的需要

(4)“仁政”:限田、薄敛、省役——缓和阶级矛盾的需要

4、发展:魏晋隋唐

(1)魏晋玄学盛行

①思想上:主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本;

②政治上:主张“无为”;

③生活作风上:任其“自然”;

④社会风气上:崇尚“清谈”。

(2)隋朝儒学家提出“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教和道教的理论。

(3)唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。

(4)隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

5、繁荣:宋元时期

(1)宋代儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学的新学派理学形成。

(2)南宋朱熹是理学的集大成者。

(3)南宋陆九渊认为“心”是万物的本原,“心即理也”。强调“宇宙便是吾心,吾心即是真理”。

(4)宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

【拓展延伸】理学的内容和影响

(1)内容:①世界观:“理”是自然界和社会的根本原则,是万物的本原,主张先有理而后有物;

②认识论:人伦即天理,“人伦者,天理也”,“父子君臣,天下之定理”;

③人生观:“存天理,灭人欲”,即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”

的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界;

④方法论:“格物致知”,认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”。

(2)影响:①适应了统治阶级需要,维护了专制统治,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学;

②理学重视人的主观意志的力量,强调人的社会责任感和历史使命感,对塑造中华民族

的性格起了积极作用;

③朱熹编著的《四书章句集注》,成为后世科举考试所依据的教科书。

6、传承与转折:明清时期

(1)传承:①明中期以后,陆王心学得到广泛传播;

②明清之际,提倡个性自由的思想出现。进步思想家黄宗羲、顾炎武和王夫之等批判理

学,抨击封建专制,倡导经世致用。

(2)转折:康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,也禁锢了中华文化

的发展。

【拓展延伸1】阳明心学的内容

(1)“心即理”。吸取了佛教的“心外无佛,即心是佛”的思想,宣扬“心外无物”、“心外无理”;

(2)“致良知”。“良知”就是隐藏在每个人心中的“天理”,往往被私欲遮蔽,需要重新发现、

扩充和践行,这样就可以达到圣贤境界。

(3)知行合一。反对朱熹的知先行后、行重知轻,认为“知”和“行”都产生于心,“知”和“行”

是同一个活动的两个方面,不能缺一,知了要去行,不行不能算真知,主张用良知

支配自己的行为实践,做到知行合一。

【拓展延伸2】明清之际进步思想家的思想主张

代表人物 思想主张

黄宗羲 ①抨击君主专制,揭露君主专制是天下之大害,主张限制君权; ②提出“天下为主,君为客”的民主思想; ③反对重农抑商,提出“工商皆本”。

顾炎武 ①批判“君主专制”,提出“众治”主张; ②提出“亡国”与“亡天下”的区别,主张“天下兴亡,匹夫有责”; ③批判宋明理学,倡导经世致用;

王夫之 ①反对君主专制; ②强调“人欲”的存在是合乎“天理”的,要满足人合理的欲望。

【能力提升】在中华文化的发展历程中,儒家思想兼容别派学说的几次大发展分别是什么

(1)战国时期:荀子将儒家和法家相结合,提出礼法并施、以礼教为主的主张;

(2)西汉时期:董仲舒将儒家思想与道、法、阴阳等各家学说相糅合,提出了新儒学;

(3)宋明时期:朱熹和王守仁等人,将儒家思想与佛道思想相融合,提出并发展了程朱理学和陆王

心学,将儒学发展到哲学化阶段。

7、冲击与复兴:近现代时期

(1)鸦片战争后,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。如林则徐、魏源,曾国藩、

李鸿章,康有为、梁启超,孙中山、黄兴等。

(2)新文化运动,抨击封建思想(彻底否定儒学),科学与民主成为价值目标。如陈独秀、李大钊。

(3)五四运动后,马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化进步。如陈独秀、毛泽东等。

8、概括总结:中华文化的发展历程

阶段 时间 表现

起源 远古 多元起源,中原核心,四周辐射。

奠基 先秦 华夏认同,百家争鸣。

形成 秦汉 ①秦朝:建立起统一多民族的国家,推崇法家学说; ②汉朝:汉武帝罢黜百家,尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。

发展 魏晋 隋唐 ①魏晋:玄学盛行; ②隋朝:“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教和道教的理论; ③唐朝:“三教并行”,佛学繁荣,传统儒学受到挑战; ④隋唐:中华传统文化辉煌灿烂。

繁荣 宋元 ①宋代:理学形成。南宋朱熹是理学的集大成者; ②南宋:陆九渊“心学”; ③宋元:科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

传承 与 转折 明清 ①明中期后:陆王心学得到广泛传播; ②明清之际:提倡个性自由的思想出现。进步思想家批判理学,倡导经世致用; ③康雍乾时期,君主专制高度发展,思想受到钳制,禁锢了中华文化的发展。

冲击 与 复兴 近代 ①鸦片战争后,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流; ②新文化运动,抨击封建思想(彻底否定儒学),科学与民主成为价值目标; ③五四运动后,马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化进步。

【拓展延伸】中华文化源远流长的原因是什么?

(1)政治:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善。

(2)经济:高度发达的农耕文明,为文化的生生不息奠定了物质基础。

(3)思想文化:统一的文化政策、儒家思想主导地位的确立。

(4)教育文化:书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性。

(5)民族关系:民族交往、交流、交融。

(6)对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵。

(7)杰出人物:对中华文化的改造与弘扬。

(8)文言不一:书面语与口语分离,书面语言变化小有利于文化传承。

(9)地理环境:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供有利条件

二、中华优秀传统文化的内涵

1、重视以人为本,提倡民本思想

(1)人本思想

①西周:周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度;

②春秋:孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”;

③意义:后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,从人与社会的关系入手,建立起儒家的一套

规范社会关系的伦理秩序。

(2)民本思想(实质是人本思想在政治伦理上的体现)

①春秋:管子提出君主治理国家要顺应民意;孔子要求统治者体察民情,反对苛政;

②战国:孟子提出“仁政”说,提出“民贵君轻”的民本思想。

③意义:历代思想家继承了先秦民本思想,并发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政

治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

2、崇尚天人合一,道法自然

(1)内涵:将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人

与自然和谐发展的关系。

(2)表现:①夏商:人们相信上天和鬼神。商朝人每遇事必祭天地、祖先;

②春秋:老子提出“道”的概念,认为万物都是由道而产生,自然而然;

③战国:荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想。

(3)意义:①以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威;

②认为人类利用自然应该尊重自然规律,建立人与自然和谐发展的关系。

3、提倡爱国,追求家国情怀

(1)表现:①孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想;

②张载概括为“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;

③范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;

④文天祥的“人生自古谁无死留取丹心照汗青”;

⑤顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”;

⑥林则徐的“苟利国家生死以,岂因福祸避趋之”。

(2)意义:有利于提高责任感、使命感意识,增强中华民族的凝聚力。

4、崇德尚贤,推崇天下为公

(1)表现:①西周初年,周朝统治者主张“明德”“敬德”;

②春秋时期,孔子提出“为政以德”,主张以德治国,强调“道之以德,齐之以礼”,

要求人人都应该“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”;

③墨子认为,“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”;

④战国时期,孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”;

⑤《礼记》:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”。

(2)意义:不仅在各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人

制度产生了深远影响。

5、崇尚自强不息,厚德载物

(1)表现:①《周易》写道:“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”;

②战国孟子强调:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”;

③屈原《离骚》:“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

(2)意义:不断挑战自我,追求更大的进步,提高自身道德水平,以国家人民的利益为己任,体现

了中华民族的精神境界。

6、主张和而不同

(1)表现:①西周太史伯:“和实生物,同则不继”,认为“和”,才能产生新事物;

②孔子、孟子:视“和”为人性中应有的美德,提出了“和为贵”“君子和而不同,小

人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

(2)意义:“和”的思想作为人们认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到了积极作用。

三、中华优秀传统文化的特点和价值

1、特点

(1)本土性:中华文化的起源和发展具有本土性。

(2)多样性:各民族共同创造的中华文化,博大精深,丰富多彩,领域广阔。

(3)包容性:中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化。

(4)凝聚性:中华文化是中华民族共同文化特质的体现。

(5)连续性:中华文化绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力。

2、价值

(1)思想价值:①中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力;

②它蕴含的道德伦理和评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维

方式和行为方式。

(2)政治价值:中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中

国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

(3)当代价值:①为马克思主义中国化提供文化沃土和精神底蕴;

②为社会主义市场经济发展提供价值导向;

③为彰显文化自信提供精神支撑;

④为社会主义核心价值观的构建提供思想源泉;

⑤为解决人类问题贡献中国智慧。

第2课 中华文化的世界意义

一、中华文化在交流中发展

1、佛教的传入及中国化

(1)过程:①两汉之际:来自古印度的佛教传入中国;

②魏晋时期:佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合;

③隋唐时期:佛教出现了不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化;

④宋明时期:以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,佛教融合为中华

文化的一部分。

(2)影响:①积极:佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学理念、逻辑思维、语言词汇、文

学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。(诗词、书法和绘画,建筑艺术)

②消极:佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。

【拓展延伸】中国佛教八大宗派

一是三论宗又名法性宗(隋朝吉藏创立),二是瑜伽宗又名法相宗、慈恩宗、唯识宗(印度弥勒、无著、世亲创立,玄奘直接继承),三是天台宗又名法华宗(陈隋时期智顗创立),四是贤首宗又名华严宗(唐朝法藏创立),五是禅宗(印度菩提达摩创立),六是净土宗(唐朝善导创立),七是律宗(唐朝道宣创立),八是密宗又名真言宗(善无畏、金刚智和不空创立)。这就是通常所说的性、相、台、贤、禅、净、律、密八大宗派。

2、西方文化的传入(西学东渐)

(1)明末清初:“西学东渐”

①明 末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。徐光启、李之藻、杨廷筠、

方以智等人主张以开放的胸怀会通中西文化。《几何原本》《泰西水法》等西方科学

著作相继被译介到中国。

②17世纪,清政府任命来自欧洲的汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天

文等方面的人才来到中国。

(2)近代以来:西学进一步传入

①19世纪中叶,西学进一步传入,中华传统文化受到前所未有的冲击。林则徐、魏源主张学习西

方,提出“师夷长技以制夷”。

②1862年,旨在培养外交和翻译人才的京师同文馆在北京设立,接着,清政府又创办一些新式学

堂,派遣留学生赴欧美学习。

③1868年,专门引进、翻译西方书籍的江南制造总局翻译馆创办,大量军事、工程方面的书籍得

到翻译。,一些爱国知识分子放眼世界,探索新知,推动了维新运动的展开。

④随着新式学堂和留学教育的发展,西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革

命的思想武器。

⑤1915年,新文化运动开始。陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等新文化运动的倡导者,主

张吸收民主与科学的思想。

⑥俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义,重新探索解决中

国问题的出路。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

【拓展延伸】中国文化的三次交融

(1)第一次是本土内部文化的交融

汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,实现了中国文化的多元综合,确立了儒学的主流地位。

(2)第二次是中国文化与佛教文化的交融:属于东方文化的局部交流

随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘从印度带回佛教经典,开辟了传统中华文化与佛教文化

的交融的时代。由此形成了独具特色的中国佛教哲学,它对程朱理学和陆王心学影响深远。

(3)第三次是中西方文化的交融

明末西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学技艺。

【能力提升】明清之际的西学东渐与清末民初西学东渐的差异

明清之际 清末民初

①仅局限于士大夫阶层,社会影响小; ②内容局限在科技、器物层面; ③文化上东西双向交流,但未引发根本性变革。 ①西学传播途径广泛,社会影响大; ②除了学习科技(器物)外,还学习制度和思想文化; ③促进了中国社会转型。

三、中华文化对世界的影响

1、对亚洲的影响

(1)汉字:①时间:公元前4世纪——公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。

②表现:各国在汉字基础上创造了本国文字,朝鲜创造出谚文,日本创造出假名,越南

创造出喃字。

③影响:推动了当地的文化交流与发展。

(2)儒学:①时间:儒学公元3—5世纪,在东亚和东南亚等地区流行。

②概况:隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

(3)佛教:①时间:大约4世纪以后。

②概况:佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

(4)制度:①朝鲜:朝鲜的政治制度基本模仿中国。

②日本:7世纪,日本大化改新所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为

蓝本。

③越南:教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

(5)其他:①东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方

面,深受唐文化的影响。

②14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

③15世纪,伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

④郑和下西洋看壮举,扩大并加深了中华文化的影响。

2、对欧洲的影响

(1)四大发明的外传

①造纸术:8世纪以后,中国的造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进了欧洲教育、政治及商业

等活动的发展。

②火 药:13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,骑

士阶层日渐衰落。

③指南针:促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

④印刷术:14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社

会进步。

(2)中华文化的传播

①16—18世纪,孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学及科技、文学等成就也

相继传入欧洲,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响

②中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

一、中华文化的发展历程

1、起源:远古时期

(1)多元起源:黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域,北方草原、四川盆地、青藏高原、

天山南北,都是孕育中华文明的摇篮。

(2)中原核心:中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

2、奠基:先秦时期

(1)华夏认同:春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同

的血缘认同、文化认同。

(2)百家争鸣:结合纲要(上)第2课

①背景:春秋战国时期,社会出现大变革。

②概况:a.春秋时期,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思想核心形成。

b.战国时期,一大批思想家分分著书立说,提出了自己的看法和主张,“百家争鸣”局

面出现。

③影响:学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

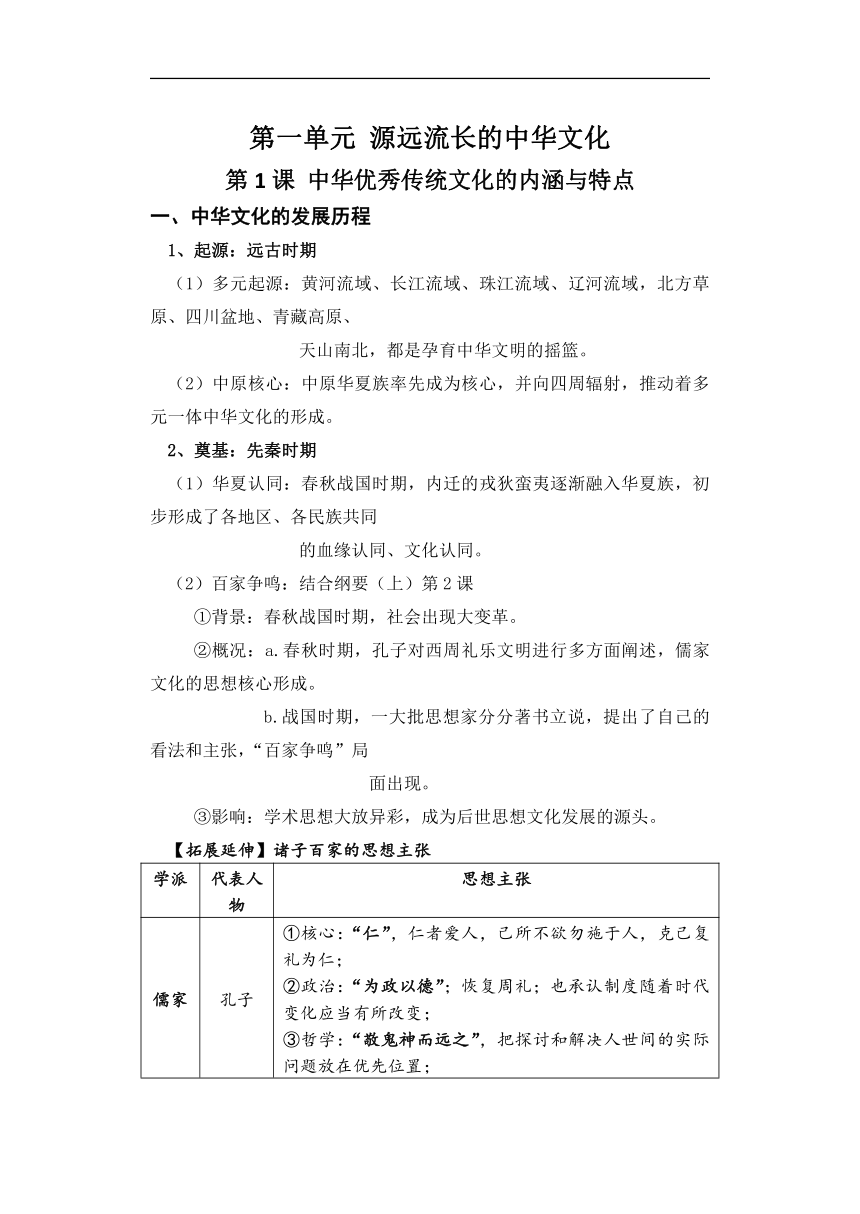

【拓展延伸】诸子百家的思想主张

学派 代表人物 思想主张

儒家 孔子 ①核心:“仁”,仁者爱人,己所不欲勿施于人,克己复礼为仁; ②政治:“为政以德”;恢复周礼;也承认制度随着时代变化应当有所改变; ③哲学:“敬鬼神而远之”,把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置; ④教育:“有教无类”,因材施教,学思结合。

孟子 ①政治:提倡“仁政”,提出“民贵君轻”的民本思想; ②伦理:性善论,主张“性本善”,通过实行仁政来恢复和扩充人的善性; ③道德:强调先义后利,舍生取义。

荀子 ①政治:主张隆礼重法,施政用“仁义”和“王道”;提出“君舟民水”的观点。 ②伦理:性恶论,提出“人之性恶”,强调用礼乐规范人的行为,使人向善。 ③哲学:“天行有常”“制天命而用之”。

道家 老子 ①世界观:“道”是万物的本原; ②政治:“无为而治”,小国寡民; ③哲学:朴素辩证法,事物存在相互依存、相互转化、对立统一的矛盾。

庄子 ①哲学:继承了老子的“道”,并进一步提出“齐物”(任何事物在本质上都是相同的)、“逍遥”(对事物变化要采取旁观、超然的态度),认为天与人“不相胜”,人必须顺应自然。 ②政治:比较消极,主张绝对顺从天命,回归人类原始状态。

法家 韩非子 “法治”;“强调改革”;“君主专制,中央集权”。

墨家 墨子 提倡节俭,反对厚葬;主张“兼爱”“非攻”“尚贤”。

阴阳家 邹衍 提出“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

3、形成:秦汉时期

(1)秦朝建立起统一多民族的国家,秦始皇推崇法家学说。

(2)汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。

【拓展延伸】董仲舒新儒学的内容

(1)“春秋大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”——加强中央集权的需要

(2)“君权神授”、“天人合一”、“天人感应”——加强、限制君权的需要

(3)“三纲五常”的道德标准——维护统治秩序的需要

(4)“仁政”:限田、薄敛、省役——缓和阶级矛盾的需要

4、发展:魏晋隋唐

(1)魏晋玄学盛行

①思想上:主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本;

②政治上:主张“无为”;

③生活作风上:任其“自然”;

④社会风气上:崇尚“清谈”。

(2)隋朝儒学家提出“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教和道教的理论。

(3)唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。

(4)隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

5、繁荣:宋元时期

(1)宋代儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学的新学派理学形成。

(2)南宋朱熹是理学的集大成者。

(3)南宋陆九渊认为“心”是万物的本原,“心即理也”。强调“宇宙便是吾心,吾心即是真理”。

(4)宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

【拓展延伸】理学的内容和影响

(1)内容:①世界观:“理”是自然界和社会的根本原则,是万物的本原,主张先有理而后有物;

②认识论:人伦即天理,“人伦者,天理也”,“父子君臣,天下之定理”;

③人生观:“存天理,灭人欲”,即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”

的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界;

④方法论:“格物致知”,认为只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”。

(2)影响:①适应了统治阶级需要,维护了专制统治,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学;

②理学重视人的主观意志的力量,强调人的社会责任感和历史使命感,对塑造中华民族

的性格起了积极作用;

③朱熹编著的《四书章句集注》,成为后世科举考试所依据的教科书。

6、传承与转折:明清时期

(1)传承:①明中期以后,陆王心学得到广泛传播;

②明清之际,提倡个性自由的思想出现。进步思想家黄宗羲、顾炎武和王夫之等批判理

学,抨击封建专制,倡导经世致用。

(2)转折:康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,也禁锢了中华文化

的发展。

【拓展延伸1】阳明心学的内容

(1)“心即理”。吸取了佛教的“心外无佛,即心是佛”的思想,宣扬“心外无物”、“心外无理”;

(2)“致良知”。“良知”就是隐藏在每个人心中的“天理”,往往被私欲遮蔽,需要重新发现、

扩充和践行,这样就可以达到圣贤境界。

(3)知行合一。反对朱熹的知先行后、行重知轻,认为“知”和“行”都产生于心,“知”和“行”

是同一个活动的两个方面,不能缺一,知了要去行,不行不能算真知,主张用良知

支配自己的行为实践,做到知行合一。

【拓展延伸2】明清之际进步思想家的思想主张

代表人物 思想主张

黄宗羲 ①抨击君主专制,揭露君主专制是天下之大害,主张限制君权; ②提出“天下为主,君为客”的民主思想; ③反对重农抑商,提出“工商皆本”。

顾炎武 ①批判“君主专制”,提出“众治”主张; ②提出“亡国”与“亡天下”的区别,主张“天下兴亡,匹夫有责”; ③批判宋明理学,倡导经世致用;

王夫之 ①反对君主专制; ②强调“人欲”的存在是合乎“天理”的,要满足人合理的欲望。

【能力提升】在中华文化的发展历程中,儒家思想兼容别派学说的几次大发展分别是什么

(1)战国时期:荀子将儒家和法家相结合,提出礼法并施、以礼教为主的主张;

(2)西汉时期:董仲舒将儒家思想与道、法、阴阳等各家学说相糅合,提出了新儒学;

(3)宋明时期:朱熹和王守仁等人,将儒家思想与佛道思想相融合,提出并发展了程朱理学和陆王

心学,将儒学发展到哲学化阶段。

7、冲击与复兴:近现代时期

(1)鸦片战争后,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。如林则徐、魏源,曾国藩、

李鸿章,康有为、梁启超,孙中山、黄兴等。

(2)新文化运动,抨击封建思想(彻底否定儒学),科学与民主成为价值目标。如陈独秀、李大钊。

(3)五四运动后,马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化进步。如陈独秀、毛泽东等。

8、概括总结:中华文化的发展历程

阶段 时间 表现

起源 远古 多元起源,中原核心,四周辐射。

奠基 先秦 华夏认同,百家争鸣。

形成 秦汉 ①秦朝:建立起统一多民族的国家,推崇法家学说; ②汉朝:汉武帝罢黜百家,尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。

发展 魏晋 隋唐 ①魏晋:玄学盛行; ②隋朝:“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教和道教的理论; ③唐朝:“三教并行”,佛学繁荣,传统儒学受到挑战; ④隋唐:中华传统文化辉煌灿烂。

繁荣 宋元 ①宋代:理学形成。南宋朱熹是理学的集大成者; ②南宋:陆九渊“心学”; ③宋元:科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

传承 与 转折 明清 ①明中期后:陆王心学得到广泛传播; ②明清之际:提倡个性自由的思想出现。进步思想家批判理学,倡导经世致用; ③康雍乾时期,君主专制高度发展,思想受到钳制,禁锢了中华文化的发展。

冲击 与 复兴 近代 ①鸦片战争后,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流; ②新文化运动,抨击封建思想(彻底否定儒学),科学与民主成为价值目标; ③五四运动后,马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化进步。

【拓展延伸】中华文化源远流长的原因是什么?

(1)政治:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善。

(2)经济:高度发达的农耕文明,为文化的生生不息奠定了物质基础。

(3)思想文化:统一的文化政策、儒家思想主导地位的确立。

(4)教育文化:书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性。

(5)民族关系:民族交往、交流、交融。

(6)对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵。

(7)杰出人物:对中华文化的改造与弘扬。

(8)文言不一:书面语与口语分离,书面语言变化小有利于文化传承。

(9)地理环境:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供有利条件

二、中华优秀传统文化的内涵

1、重视以人为本,提倡民本思想

(1)人本思想

①西周:周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度;

②春秋:孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”;

③意义:后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,从人与社会的关系入手,建立起儒家的一套

规范社会关系的伦理秩序。

(2)民本思想(实质是人本思想在政治伦理上的体现)

①春秋:管子提出君主治理国家要顺应民意;孔子要求统治者体察民情,反对苛政;

②战国:孟子提出“仁政”说,提出“民贵君轻”的民本思想。

③意义:历代思想家继承了先秦民本思想,并发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政

治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

2、崇尚天人合一,道法自然

(1)内涵:将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人

与自然和谐发展的关系。

(2)表现:①夏商:人们相信上天和鬼神。商朝人每遇事必祭天地、祖先;

②春秋:老子提出“道”的概念,认为万物都是由道而产生,自然而然;

③战国:荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想。

(3)意义:①以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威;

②认为人类利用自然应该尊重自然规律,建立人与自然和谐发展的关系。

3、提倡爱国,追求家国情怀

(1)表现:①孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想;

②张载概括为“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;

③范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;

④文天祥的“人生自古谁无死留取丹心照汗青”;

⑤顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”;

⑥林则徐的“苟利国家生死以,岂因福祸避趋之”。

(2)意义:有利于提高责任感、使命感意识,增强中华民族的凝聚力。

4、崇德尚贤,推崇天下为公

(1)表现:①西周初年,周朝统治者主张“明德”“敬德”;

②春秋时期,孔子提出“为政以德”,主张以德治国,强调“道之以德,齐之以礼”,

要求人人都应该“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”;

③墨子认为,“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”;

④战国时期,孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”;

⑤《礼记》:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”。

(2)意义:不仅在各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人

制度产生了深远影响。

5、崇尚自强不息,厚德载物

(1)表现:①《周易》写道:“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”;

②战国孟子强调:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”;

③屈原《离骚》:“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

(2)意义:不断挑战自我,追求更大的进步,提高自身道德水平,以国家人民的利益为己任,体现

了中华民族的精神境界。

6、主张和而不同

(1)表现:①西周太史伯:“和实生物,同则不继”,认为“和”,才能产生新事物;

②孔子、孟子:视“和”为人性中应有的美德,提出了“和为贵”“君子和而不同,小

人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

(2)意义:“和”的思想作为人们认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到了积极作用。

三、中华优秀传统文化的特点和价值

1、特点

(1)本土性:中华文化的起源和发展具有本土性。

(2)多样性:各民族共同创造的中华文化,博大精深,丰富多彩,领域广阔。

(3)包容性:中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化。

(4)凝聚性:中华文化是中华民族共同文化特质的体现。

(5)连续性:中华文化绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力。

2、价值

(1)思想价值:①中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力;

②它蕴含的道德伦理和评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维

方式和行为方式。

(2)政治价值:中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中

国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

(3)当代价值:①为马克思主义中国化提供文化沃土和精神底蕴;

②为社会主义市场经济发展提供价值导向;

③为彰显文化自信提供精神支撑;

④为社会主义核心价值观的构建提供思想源泉;

⑤为解决人类问题贡献中国智慧。

第2课 中华文化的世界意义

一、中华文化在交流中发展

1、佛教的传入及中国化

(1)过程:①两汉之际:来自古印度的佛教传入中国;

②魏晋时期:佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合;

③隋唐时期:佛教出现了不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化;

④宋明时期:以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,佛教融合为中华

文化的一部分。

(2)影响:①积极:佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学理念、逻辑思维、语言词汇、文

学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。(诗词、书法和绘画,建筑艺术)

②消极:佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。

【拓展延伸】中国佛教八大宗派

一是三论宗又名法性宗(隋朝吉藏创立),二是瑜伽宗又名法相宗、慈恩宗、唯识宗(印度弥勒、无著、世亲创立,玄奘直接继承),三是天台宗又名法华宗(陈隋时期智顗创立),四是贤首宗又名华严宗(唐朝法藏创立),五是禅宗(印度菩提达摩创立),六是净土宗(唐朝善导创立),七是律宗(唐朝道宣创立),八是密宗又名真言宗(善无畏、金刚智和不空创立)。这就是通常所说的性、相、台、贤、禅、净、律、密八大宗派。

2、西方文化的传入(西学东渐)

(1)明末清初:“西学东渐”

①明 末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。徐光启、李之藻、杨廷筠、

方以智等人主张以开放的胸怀会通中西文化。《几何原本》《泰西水法》等西方科学

著作相继被译介到中国。

②17世纪,清政府任命来自欧洲的汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天

文等方面的人才来到中国。

(2)近代以来:西学进一步传入

①19世纪中叶,西学进一步传入,中华传统文化受到前所未有的冲击。林则徐、魏源主张学习西

方,提出“师夷长技以制夷”。

②1862年,旨在培养外交和翻译人才的京师同文馆在北京设立,接着,清政府又创办一些新式学

堂,派遣留学生赴欧美学习。

③1868年,专门引进、翻译西方书籍的江南制造总局翻译馆创办,大量军事、工程方面的书籍得

到翻译。,一些爱国知识分子放眼世界,探索新知,推动了维新运动的展开。

④随着新式学堂和留学教育的发展,西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革

命的思想武器。

⑤1915年,新文化运动开始。陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等新文化运动的倡导者,主

张吸收民主与科学的思想。

⑥俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义,重新探索解决中

国问题的出路。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

【拓展延伸】中国文化的三次交融

(1)第一次是本土内部文化的交融

汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,实现了中国文化的多元综合,确立了儒学的主流地位。

(2)第二次是中国文化与佛教文化的交融:属于东方文化的局部交流

随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘从印度带回佛教经典,开辟了传统中华文化与佛教文化

的交融的时代。由此形成了独具特色的中国佛教哲学,它对程朱理学和陆王心学影响深远。

(3)第三次是中西方文化的交融

明末西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学技艺。

【能力提升】明清之际的西学东渐与清末民初西学东渐的差异

明清之际 清末民初

①仅局限于士大夫阶层,社会影响小; ②内容局限在科技、器物层面; ③文化上东西双向交流,但未引发根本性变革。 ①西学传播途径广泛,社会影响大; ②除了学习科技(器物)外,还学习制度和思想文化; ③促进了中国社会转型。

三、中华文化对世界的影响

1、对亚洲的影响

(1)汉字:①时间:公元前4世纪——公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。

②表现:各国在汉字基础上创造了本国文字,朝鲜创造出谚文,日本创造出假名,越南

创造出喃字。

③影响:推动了当地的文化交流与发展。

(2)儒学:①时间:儒学公元3—5世纪,在东亚和东南亚等地区流行。

②概况:隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

(3)佛教:①时间:大约4世纪以后。

②概况:佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

(4)制度:①朝鲜:朝鲜的政治制度基本模仿中国。

②日本:7世纪,日本大化改新所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为

蓝本。

③越南:教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

(5)其他:①东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方

面,深受唐文化的影响。

②14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

③15世纪,伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

④郑和下西洋看壮举,扩大并加深了中华文化的影响。

2、对欧洲的影响

(1)四大发明的外传

①造纸术:8世纪以后,中国的造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进了欧洲教育、政治及商业

等活动的发展。

②火 药:13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,骑

士阶层日渐衰落。

③指南针:促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

④印刷术:14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社

会进步。

(2)中华文化的传播

①16—18世纪,孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学及科技、文学等成就也

相继传入欧洲,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响

②中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享