第一单元 源远流长的中华文化 知识梳理+检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元 源远流长的中华文化 知识梳理+检测(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-04 17:13:37 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 源远流长的中华文化

【知识梳理】

一、中华优秀传统文化的内涵与特点

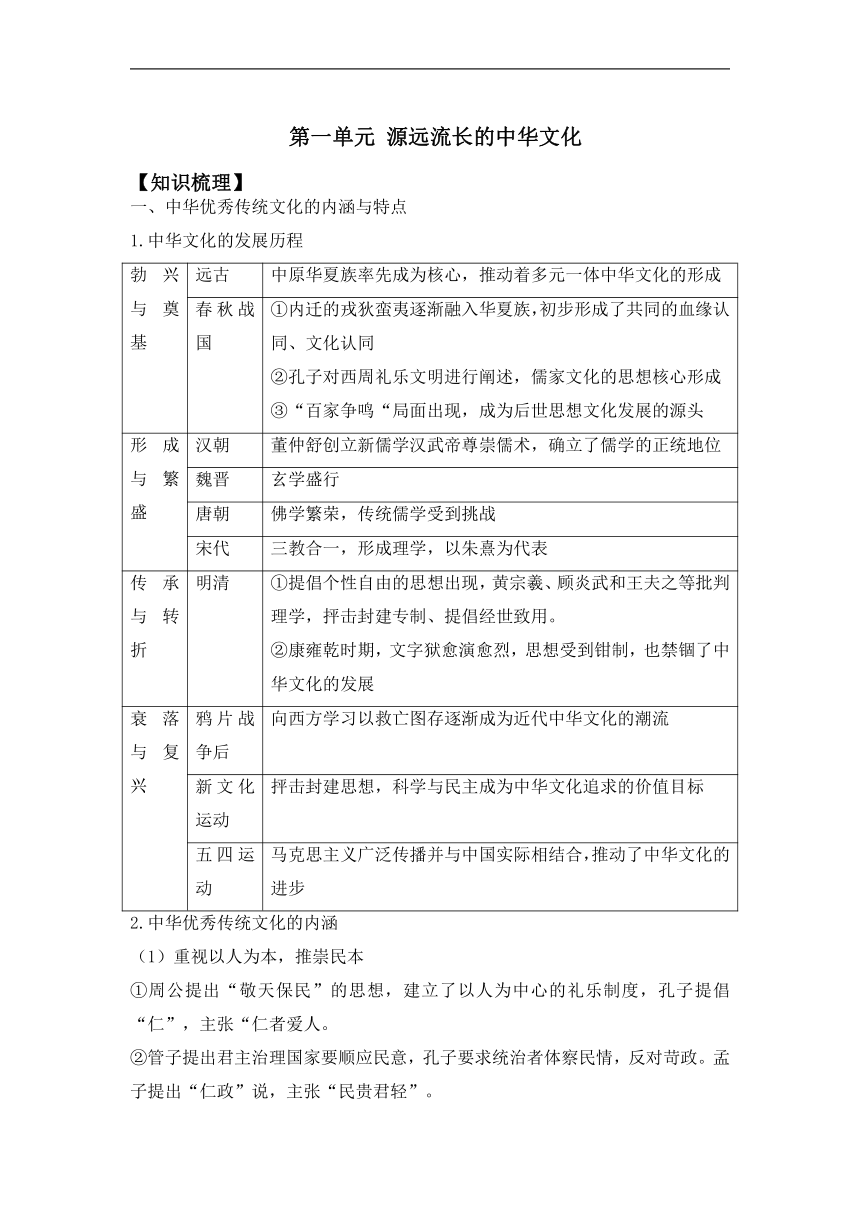

1.中华文化的发展历程

勃兴与奠基 远古 中原华夏族率先成为核心,推动着多元一体中华文化的形成

春秋战国 ①内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了共同的血缘认同、文化认同 ②孔子对西周礼乐文明进行阐述,儒家文化的思想核心形成 ③“百家争鸣“局面出现,成为后世思想文化发展的源头

形成与繁盛 汉朝 董仲舒创立新儒学汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位

魏晋 玄学盛行

唐朝 佛学繁荣,传统儒学受到挑战

宋代 三教合一,形成理学,以朱熹为代表

传承与转折 明清 ①提倡个性自由的思想出现,黄宗羲、顾炎武和王夫之等批判理学,抨击封建专制、提倡经世致用。 ②康雍乾时期,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,也禁锢了中华文化的发展

衰落与复兴 鸦片战争后 向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流

新文化运动 抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标

五四运动 马克思主义广泛传播并与中国实际相结合,推动了中华文化的进步

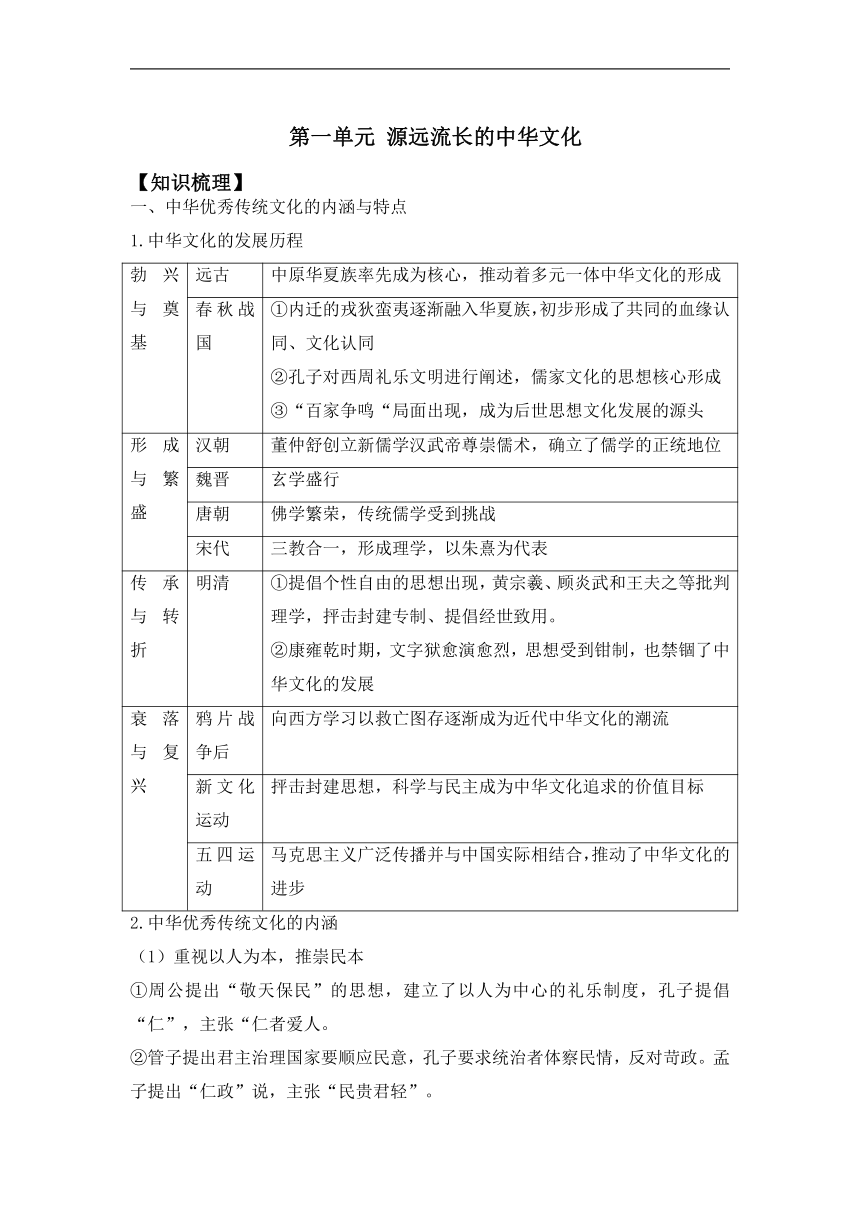

2.中华优秀传统文化的内涵

(1)重视以人为本,推崇民本

①周公提出“敬天保民”的思想,建立了以人为中心的礼乐制度,孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人。

②管子提出君主治理国家要顺应民意,孔子要求统治者体察民情,反对苛政。孟子提出“仁政”说,主张“民贵君轻”。

(2)崇尚天人合一,道法自然

①老子提出“道”的概念,认为“道法自然”。

②荀子提出“天行有常”“制天命而用之”的思想。

(3)提倡爱国,追求家国情怀

①孔子,墨子、孟子等均有以天下为已任的思想。

②“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。

(4)崇德尚贤,推崇天下为公

①周朝统治者主张“明德”“敬德”。

②孔子主张“为政以德”,墨子主张“尚贤”,孟子主张“尊贤”。

(5)崇尚自强不息厚德载物

①《周易》中写道:“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。

②孟子强调“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”;屈原主张“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

(6)主张和而不同

①太史伯认为“和实生物,同则不继”。

②孔子、孟子提出“和为贵”等思想。

3.中华优秀传统文化的特点和价值

(1)特点

①本土性:本国风情,地域特征。

②多样性:博大精深,丰富多彩,领域广阔。

③包容性:博采众长,兼收并蓄。

④凝聚性:是中华民族共同文化特质的体现。

⑤连续性:绵延不绝,传承至今。

(2)价值

①是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。

②体现价值标准,影响着中国人的思维方式和行为方式。

③维护着中国团结统一的政治局面,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

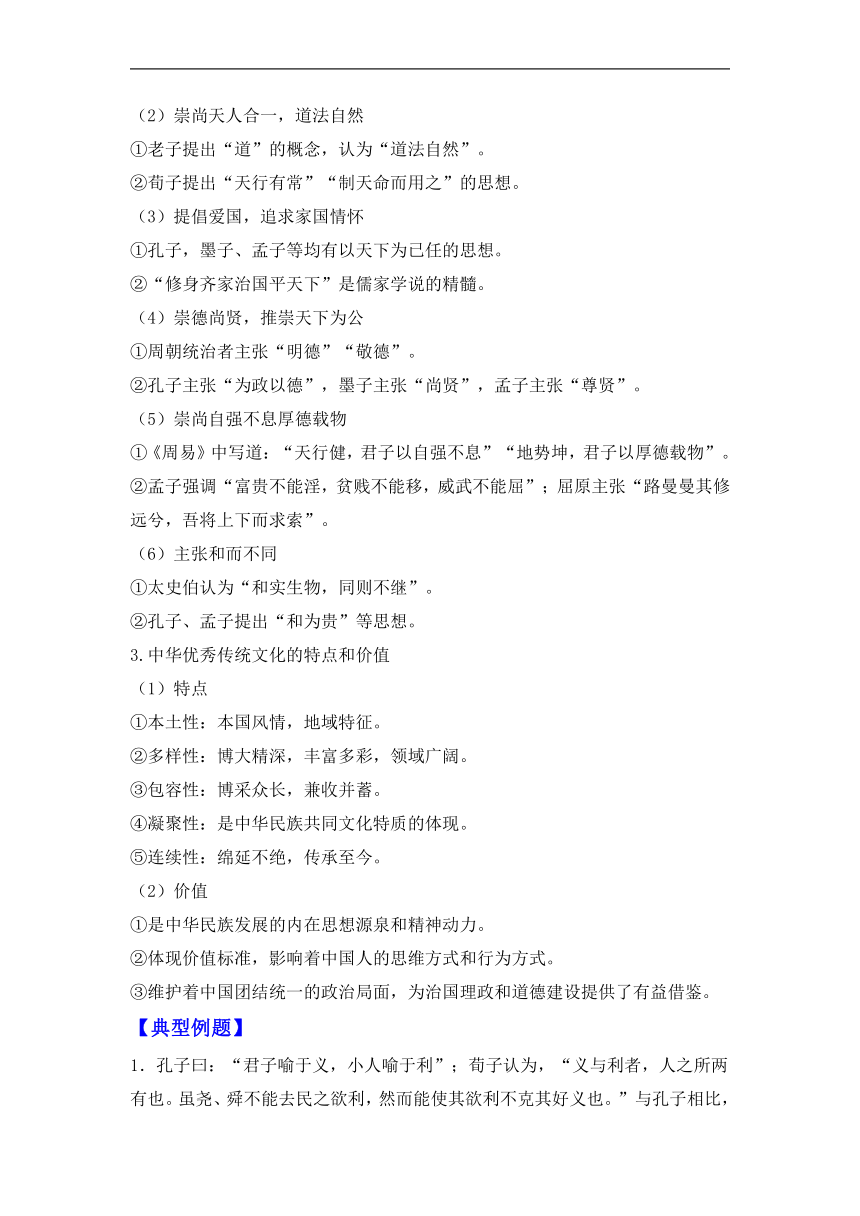

【典型例题】

1.孔子曰:“君子喻于义,小人喻于利”;荀子认为,“义与利者,人之所两有也。虽尧、舜不能去民之欲利,然而能使其欲利不克其好义也。”与孔子相比,荀子主张( )

A.先义后利 B.取义舍利 C.重义轻利 D.循义取利

【答案】D

【解析】依据材料“虽尧、舜不能去民之欲利,然而能使其欲利不克其好义也”,可以看出荀子认为即使尧舜这样的贤君也不能除去民众追求私利的欲望,但是能够使他们对私利的追求敌不过他们对道义的爱好,可见荀子主张循义取利,D项正确;荀子主张的是遵循个人的私利,来取得道义,荀子的义利观并没有先后之分,也没有轻重之分,排除ABC项。故选D项。

2.“文”与“化”配合使用,首见于《易·贲卦》的《象传》:观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。这表明中国古代( )

A.礼乐制度的成熟 B.文与化概念趋同

C.文化的人文倾向 D.自然法则社会化

【答案】C

【解析】结合所学知识可知,春秋战国时期,《周易》提出观察天地变化,掌握自然规律,推行人伦教化,治理天下,“文”与“化”配合,以文教化,关注陶冶人的性情,教养人的品德,体现出中国古代文化的人文倾向,C项正确;材料不能说明礼乐制度成熟,排除A项;文与化概念趋同与“文”与“化”配合使用不符,排除B项;材料体现的是文、化并用而非自然法则社会化,排除D项。故选C项。

3.在中华民族的历史长河中,汉族首创了四大发明;蒙古族长于畜牧;西域少数民族最先学会了棉花种植与纺织;藏族信仰藏传佛教,保存佛教经典的人群很多。这反映出中华文明( )

A.包容创新的文化特色 B.少数民族文化聚集而成

C.具有强烈的家国意识 D.以农业为主的生产方式

【答案】A

【解析】依据材料“汉族首创了四大发明;蒙古族长于畜牧;西域少数民族最先学会了棉花种植与纺织;藏族信仰藏传佛教,保存佛教经典的人群很多。”可以看出体现了中华文明由各个民族共同缔造而成,具有包容创新的文化特色,A项正确;少数民族文化聚集而成不能整体反映材料观点,排除B项;材料反映的是中华文明由各个民族共同缔造而成,不能体现具有强烈的家国意识,排除C项;蒙古族的生产方式是以游牧为主,排除D项。故选A项。

【知识梳理】

二、中华文化的世界意义

1.中华文化在交流中发展

(1)佛教传入

历程 传入 两汉之际

兴盛 魏晋南北朝,逐渐同儒道文化相融合

完成本土化 隋唐时期,禅宗成为主流

融为一体 宋明时期,理学形成,佛教融合为中华文化的一部分

影响 积极 佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪风俗等方面都产生了深刻影响

消极 佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等产生了一定的消极影响

西学东渐

古代 ①明末,利玛窦等带来西方自然科学知识 ②徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智等人主张会通中西文化 ③《几何原本》《泰西水法》等西方著作相继被译介到中国 ④17世纪,任命欧洲人汤若望、南怀仁等主持钦天监工作

近代 ①林则徐和魏源,主张学习西方,提出“师夷之长技以制夷” ②洋务运动时期创办新式学堂、译书机构,开展留学教育 ③康有为、梁启超等宣传维新变法思想,推动了维新运动的展开 ④西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器 ⑤新文化运动中,陈独秀、李大钊等人宣传民主与科学的思想,后来开始接受马克思主义,重新探寻解决中国问题的出路

2.中华文化对世界的影响

(1)对亚洲的影响

文字 公元前4世纪—公元3世纪,汉字外传,在汉字基础上,朝鲜创造出谚文,日本创造出假名,越南创造出喃字

儒学 3—5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行,隋唐以后,朝鲜、日本等国把儒学经典作为教科书,儒学成为官学

佛教 4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国

制度 鲜的政治制度基本模仿中国;7世纪,日本大化改新推行的中央集权制、土地和赋税制度,都以唐制为蓝本;越南的教育体制、科举制度移植于中国

移民 14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播;15世纪,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化;郑和下西洋,加深了中华文化的影响

(2)对欧洲的影响

四大发明 ①造纸术推动了当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展 ②火药推动了欧洲火药武器的发展,为资产阶级战胜封建主义创造了条件 ③指南针促进远洋航行,推动了大航海时代的到来 ④印刷术推动了文艺复兴运动和宗教改革促进了思想解放和社会进步

儒学 16-18世纪,孔子思想、儒家典、史学地理学以及科技、文学等成就相继传入欧洲

习俗 中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚

【典型例题】

4.明清时期基督教入华,不仅具有宗教传播的意义,而且也是中西文化双向交通的肇始。而当时传教士的文献不只是翻译,而是一种具有创造性的工作一一译述,这( )

A.体现了弥合文化差异的努力 B.反映了中西交流的不断深化

C.推动了基督文化在华的普及 D.冲击了广大民众的传统意识

【答案】A

【解析】根据材料“……传教士的文献不只是翻译,而是一种具有创造性的工作——译述”,并结合所学可知,材料强调了传教士所做的“不只是翻译”而是“创造性工作”,就是翻译的同时,增加了主观自身的理解和客观需要的内容,即弥合文化差异的努力,A项正确;材料未体现中西交流的不断深化,排除B项;“推动了基督文化在华的普及”的说法过于绝对,排除C项;“冲击了广大民众的传统意识”与史实不符,排除D项。故选A项。

5.1947年,诺贝尔物理学奖得主玻尔在接受封爵时,要求在受封的纹章上加上道教太极图案,并刻上铭文“对立互补”;20世纪80年代,世界卫生组织肯定了中国、印度等传统医者为非洲人民提供的医疗援助。这体现出( )

A.文化交融的趋势增强 B.东方智慧受到认可

C.宗教推动科技的发展 D.第三世界日益崛起

【答案】B

【解析】材料反映了诺贝尔物理学奖得主波尔接受中国道家思想,世界卫生组织肯定中国、印度等传统医者的贡献,这说明了东方传统智慧受到西方的认可,故B符合题意;材料只反映了单方面的西方认可东方文化,不能体现文化交融,故排除A;材料反映了玻尔认可中国道教“对立互补”的思想,但是世界卫生组织对东方医者的肯定与宗教无关,故排除C;20世纪六七十年代第三世界日益崛起,且材料信息无法说明第三世界崛起,故排除D。

6.公元前4世纪—公元3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上,创造出本国文字,如朝鲜的谚文,日本的假名,越南的喃字。对汉字传播认识正确的是( )

A.推动了当地的文化交流与发展 B.奠定了亚洲儒学文化圈的基础

C.消除了东亚地区交流的障碍 D.便利中国对邻国文化的吸收

【答案】A

【解析】材料反映了中国汉字传入周边邻国后,他们在对汉字加以吸收改造的基础上,创立出自己文字,说明了中国汉字的传播推动了当地的文化交流和发展,故A符合题意;材料与亚洲儒学文化圈无关,故排除B;消除了东亚地区交流的障碍,夸大了汉字的作用,故排除C;材料反映的是邻国对中国文化的吸收,没有体现中国对邻国文化吸收,故排除D。

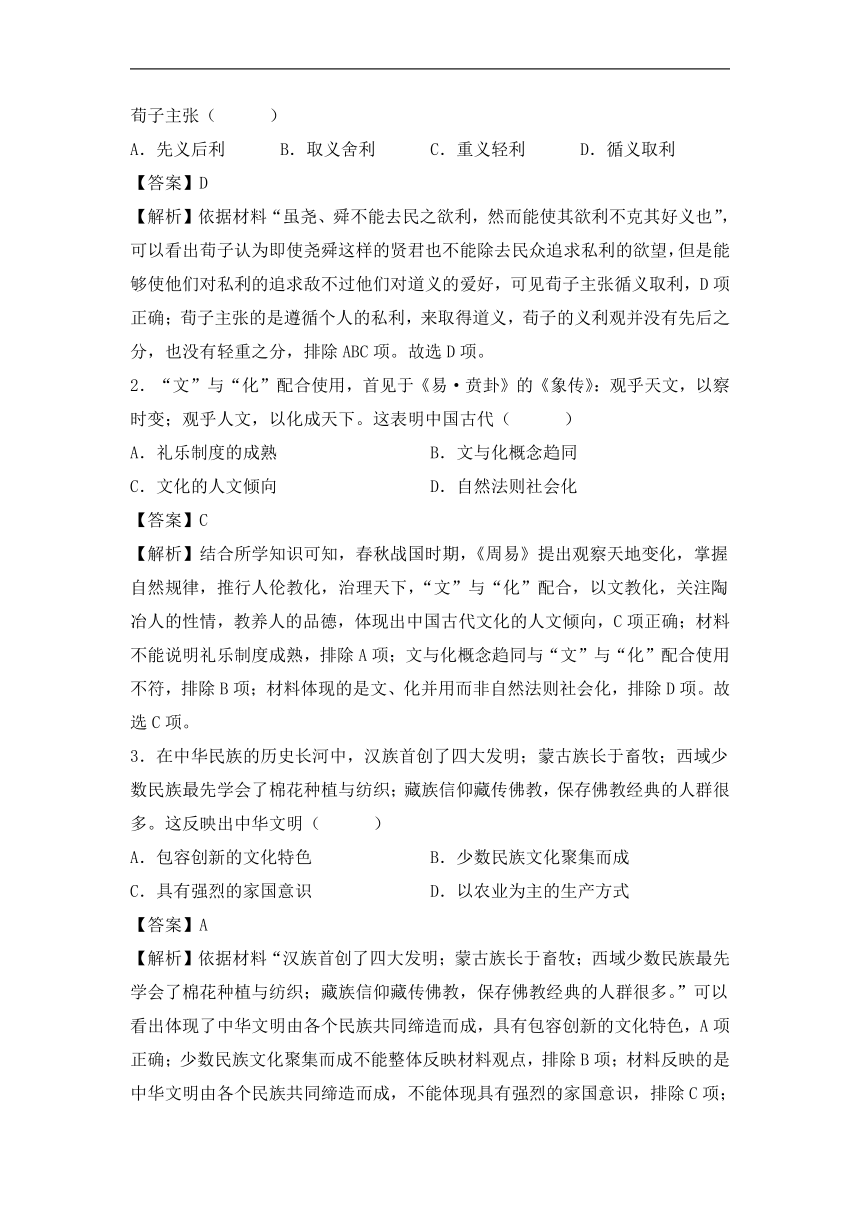

【知识梳理】

一、中华优秀传统文化的内涵与特点

1.中华文化的发展历程

勃兴与奠基 远古 中原华夏族率先成为核心,推动着多元一体中华文化的形成

春秋战国 ①内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了共同的血缘认同、文化认同 ②孔子对西周礼乐文明进行阐述,儒家文化的思想核心形成 ③“百家争鸣“局面出现,成为后世思想文化发展的源头

形成与繁盛 汉朝 董仲舒创立新儒学汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位

魏晋 玄学盛行

唐朝 佛学繁荣,传统儒学受到挑战

宋代 三教合一,形成理学,以朱熹为代表

传承与转折 明清 ①提倡个性自由的思想出现,黄宗羲、顾炎武和王夫之等批判理学,抨击封建专制、提倡经世致用。 ②康雍乾时期,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,也禁锢了中华文化的发展

衰落与复兴 鸦片战争后 向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流

新文化运动 抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标

五四运动 马克思主义广泛传播并与中国实际相结合,推动了中华文化的进步

2.中华优秀传统文化的内涵

(1)重视以人为本,推崇民本

①周公提出“敬天保民”的思想,建立了以人为中心的礼乐制度,孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人。

②管子提出君主治理国家要顺应民意,孔子要求统治者体察民情,反对苛政。孟子提出“仁政”说,主张“民贵君轻”。

(2)崇尚天人合一,道法自然

①老子提出“道”的概念,认为“道法自然”。

②荀子提出“天行有常”“制天命而用之”的思想。

(3)提倡爱国,追求家国情怀

①孔子,墨子、孟子等均有以天下为已任的思想。

②“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。

(4)崇德尚贤,推崇天下为公

①周朝统治者主张“明德”“敬德”。

②孔子主张“为政以德”,墨子主张“尚贤”,孟子主张“尊贤”。

(5)崇尚自强不息厚德载物

①《周易》中写道:“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。

②孟子强调“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”;屈原主张“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

(6)主张和而不同

①太史伯认为“和实生物,同则不继”。

②孔子、孟子提出“和为贵”等思想。

3.中华优秀传统文化的特点和价值

(1)特点

①本土性:本国风情,地域特征。

②多样性:博大精深,丰富多彩,领域广阔。

③包容性:博采众长,兼收并蓄。

④凝聚性:是中华民族共同文化特质的体现。

⑤连续性:绵延不绝,传承至今。

(2)价值

①是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。

②体现价值标准,影响着中国人的思维方式和行为方式。

③维护着中国团结统一的政治局面,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

【典型例题】

1.孔子曰:“君子喻于义,小人喻于利”;荀子认为,“义与利者,人之所两有也。虽尧、舜不能去民之欲利,然而能使其欲利不克其好义也。”与孔子相比,荀子主张( )

A.先义后利 B.取义舍利 C.重义轻利 D.循义取利

【答案】D

【解析】依据材料“虽尧、舜不能去民之欲利,然而能使其欲利不克其好义也”,可以看出荀子认为即使尧舜这样的贤君也不能除去民众追求私利的欲望,但是能够使他们对私利的追求敌不过他们对道义的爱好,可见荀子主张循义取利,D项正确;荀子主张的是遵循个人的私利,来取得道义,荀子的义利观并没有先后之分,也没有轻重之分,排除ABC项。故选D项。

2.“文”与“化”配合使用,首见于《易·贲卦》的《象传》:观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。这表明中国古代( )

A.礼乐制度的成熟 B.文与化概念趋同

C.文化的人文倾向 D.自然法则社会化

【答案】C

【解析】结合所学知识可知,春秋战国时期,《周易》提出观察天地变化,掌握自然规律,推行人伦教化,治理天下,“文”与“化”配合,以文教化,关注陶冶人的性情,教养人的品德,体现出中国古代文化的人文倾向,C项正确;材料不能说明礼乐制度成熟,排除A项;文与化概念趋同与“文”与“化”配合使用不符,排除B项;材料体现的是文、化并用而非自然法则社会化,排除D项。故选C项。

3.在中华民族的历史长河中,汉族首创了四大发明;蒙古族长于畜牧;西域少数民族最先学会了棉花种植与纺织;藏族信仰藏传佛教,保存佛教经典的人群很多。这反映出中华文明( )

A.包容创新的文化特色 B.少数民族文化聚集而成

C.具有强烈的家国意识 D.以农业为主的生产方式

【答案】A

【解析】依据材料“汉族首创了四大发明;蒙古族长于畜牧;西域少数民族最先学会了棉花种植与纺织;藏族信仰藏传佛教,保存佛教经典的人群很多。”可以看出体现了中华文明由各个民族共同缔造而成,具有包容创新的文化特色,A项正确;少数民族文化聚集而成不能整体反映材料观点,排除B项;材料反映的是中华文明由各个民族共同缔造而成,不能体现具有强烈的家国意识,排除C项;蒙古族的生产方式是以游牧为主,排除D项。故选A项。

【知识梳理】

二、中华文化的世界意义

1.中华文化在交流中发展

(1)佛教传入

历程 传入 两汉之际

兴盛 魏晋南北朝,逐渐同儒道文化相融合

完成本土化 隋唐时期,禅宗成为主流

融为一体 宋明时期,理学形成,佛教融合为中华文化的一部分

影响 积极 佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪风俗等方面都产生了深刻影响

消极 佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等产生了一定的消极影响

西学东渐

古代 ①明末,利玛窦等带来西方自然科学知识 ②徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智等人主张会通中西文化 ③《几何原本》《泰西水法》等西方著作相继被译介到中国 ④17世纪,任命欧洲人汤若望、南怀仁等主持钦天监工作

近代 ①林则徐和魏源,主张学习西方,提出“师夷之长技以制夷” ②洋务运动时期创办新式学堂、译书机构,开展留学教育 ③康有为、梁启超等宣传维新变法思想,推动了维新运动的展开 ④西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器 ⑤新文化运动中,陈独秀、李大钊等人宣传民主与科学的思想,后来开始接受马克思主义,重新探寻解决中国问题的出路

2.中华文化对世界的影响

(1)对亚洲的影响

文字 公元前4世纪—公元3世纪,汉字外传,在汉字基础上,朝鲜创造出谚文,日本创造出假名,越南创造出喃字

儒学 3—5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行,隋唐以后,朝鲜、日本等国把儒学经典作为教科书,儒学成为官学

佛教 4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国

制度 鲜的政治制度基本模仿中国;7世纪,日本大化改新推行的中央集权制、土地和赋税制度,都以唐制为蓝本;越南的教育体制、科举制度移植于中国

移民 14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播;15世纪,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化;郑和下西洋,加深了中华文化的影响

(2)对欧洲的影响

四大发明 ①造纸术推动了当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展 ②火药推动了欧洲火药武器的发展,为资产阶级战胜封建主义创造了条件 ③指南针促进远洋航行,推动了大航海时代的到来 ④印刷术推动了文艺复兴运动和宗教改革促进了思想解放和社会进步

儒学 16-18世纪,孔子思想、儒家典、史学地理学以及科技、文学等成就相继传入欧洲

习俗 中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚

【典型例题】

4.明清时期基督教入华,不仅具有宗教传播的意义,而且也是中西文化双向交通的肇始。而当时传教士的文献不只是翻译,而是一种具有创造性的工作一一译述,这( )

A.体现了弥合文化差异的努力 B.反映了中西交流的不断深化

C.推动了基督文化在华的普及 D.冲击了广大民众的传统意识

【答案】A

【解析】根据材料“……传教士的文献不只是翻译,而是一种具有创造性的工作——译述”,并结合所学可知,材料强调了传教士所做的“不只是翻译”而是“创造性工作”,就是翻译的同时,增加了主观自身的理解和客观需要的内容,即弥合文化差异的努力,A项正确;材料未体现中西交流的不断深化,排除B项;“推动了基督文化在华的普及”的说法过于绝对,排除C项;“冲击了广大民众的传统意识”与史实不符,排除D项。故选A项。

5.1947年,诺贝尔物理学奖得主玻尔在接受封爵时,要求在受封的纹章上加上道教太极图案,并刻上铭文“对立互补”;20世纪80年代,世界卫生组织肯定了中国、印度等传统医者为非洲人民提供的医疗援助。这体现出( )

A.文化交融的趋势增强 B.东方智慧受到认可

C.宗教推动科技的发展 D.第三世界日益崛起

【答案】B

【解析】材料反映了诺贝尔物理学奖得主波尔接受中国道家思想,世界卫生组织肯定中国、印度等传统医者的贡献,这说明了东方传统智慧受到西方的认可,故B符合题意;材料只反映了单方面的西方认可东方文化,不能体现文化交融,故排除A;材料反映了玻尔认可中国道教“对立互补”的思想,但是世界卫生组织对东方医者的肯定与宗教无关,故排除C;20世纪六七十年代第三世界日益崛起,且材料信息无法说明第三世界崛起,故排除D。

6.公元前4世纪—公元3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上,创造出本国文字,如朝鲜的谚文,日本的假名,越南的喃字。对汉字传播认识正确的是( )

A.推动了当地的文化交流与发展 B.奠定了亚洲儒学文化圈的基础

C.消除了东亚地区交流的障碍 D.便利中国对邻国文化的吸收

【答案】A

【解析】材料反映了中国汉字传入周边邻国后,他们在对汉字加以吸收改造的基础上,创立出自己文字,说明了中国汉字的传播推动了当地的文化交流和发展,故A符合题意;材料与亚洲儒学文化圈无关,故排除B;消除了东亚地区交流的障碍,夸大了汉字的作用,故排除C;材料反映的是邻国对中国文化的吸收,没有体现中国对邻国文化吸收,故排除D。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享