2022-2023学年四川省眉山市仁寿重点中学高二(上)期末生物试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年四川省眉山市仁寿重点中学高二(上)期末生物试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 184.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-02 14:24:29 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年四川省眉山市仁寿重点中学高二(上)期末生物试卷

一、选择题

1.下列关于生物遗传和变异的叙述,正确的是( )

A. DNA的碱基对替换不一定会导致生物性状发生变异,但一定引发基因突变

B. 基因突变的不定向性是指一个基因可突变为不同的非等位基因

C. 同源染色体上的非等位基因不能发生重组

D. 染色体结构变异会导致染色体上基因数目或排列顺序发生改变

2.下列关于生物进化和物种形成的叙述中,错误的是( )

A. 突变和基因重组会导致种群基因频率的定向改变

B. 生物的种间竞争是一种选择过程

C. 狼与兔的捕食关系导致它们的基因频率定向改变

D. 地理隔离会导致种群基因库间的差异,但不一定导致生殖隔离

3.下列有关内环境的叙述,正确的是( )

A. 内环境主要由血液、组织液和淋巴组成

B. O2、CO2、尿素、神经递质、血红蛋白都是内环境的组成成分

C. 维持内环境中Na+、K+浓度的相对稳定有利于维持神经细胞的正常兴奋性

D. 内环境中发生的丙酮酸彻底氧化分解给细胞提供能量,有利于生命活动的进行

4.下列是促胰液素发现过程中的一些实验操作。有关叙述正确的是( )

①稀盐酸→小肠肠腔→胰腺分泌胰液;

②稀盐酸→静脉血液→“?”;

③稀盐酸→小肠肠腔(去除神经)→胰腺分泌胰液。

A. 该实验的现象可通过抽取血样来检测;②中“?”应为“胰腺不分泌胰液”

B. ①与②对比说明胰腺分泌胰液是盐酸直接作用的结果

C. ①与③之间的自变量是有无神经,两组对比说明胰腺分泌胰液是顽固的神经反射

D. 斯塔林和贝利斯设计了“小肠黏膜+稀盐酸+砂子→研磨→制成提取液→静脉”的实验方案

5.下列与生长素有关的叙述,正确的是( )

A. 科学家在研究植物向光性的过程中,发现了生长素

B. 在植物体内生长素只能从形态学上端运往形态学下端

C. 胚芽鞘尖端只有受到单侧光照射才能产生生长素

D. 胚芽鞘的向光性是生长素的极性运输引起其在尖端的分布不均造成的

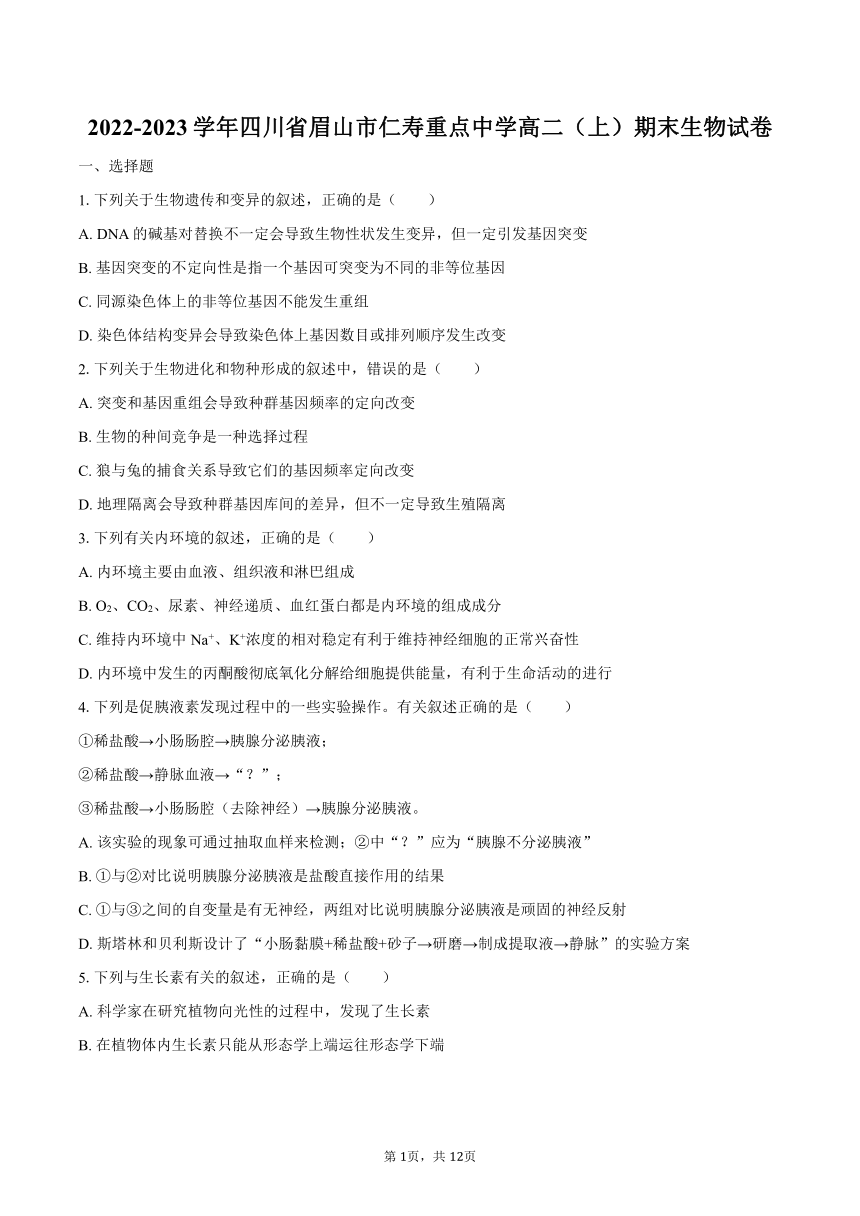

6.如图是某生态系统一条食物链(共有3个营养级)中的三个种群一年内能量流动统计的部分数据。下列有关叙述正确的是( )

A. 上述三个种群构成的食物链是Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

B. 能量以有机物为载体从低营养级向高营养级流动

C. 第二营养级到第三营养级的能量传递效率约为10%

D. 可计算出种Ⅱ呼吸作用消耗的能量约为54.5×106kJ

二、非选择题

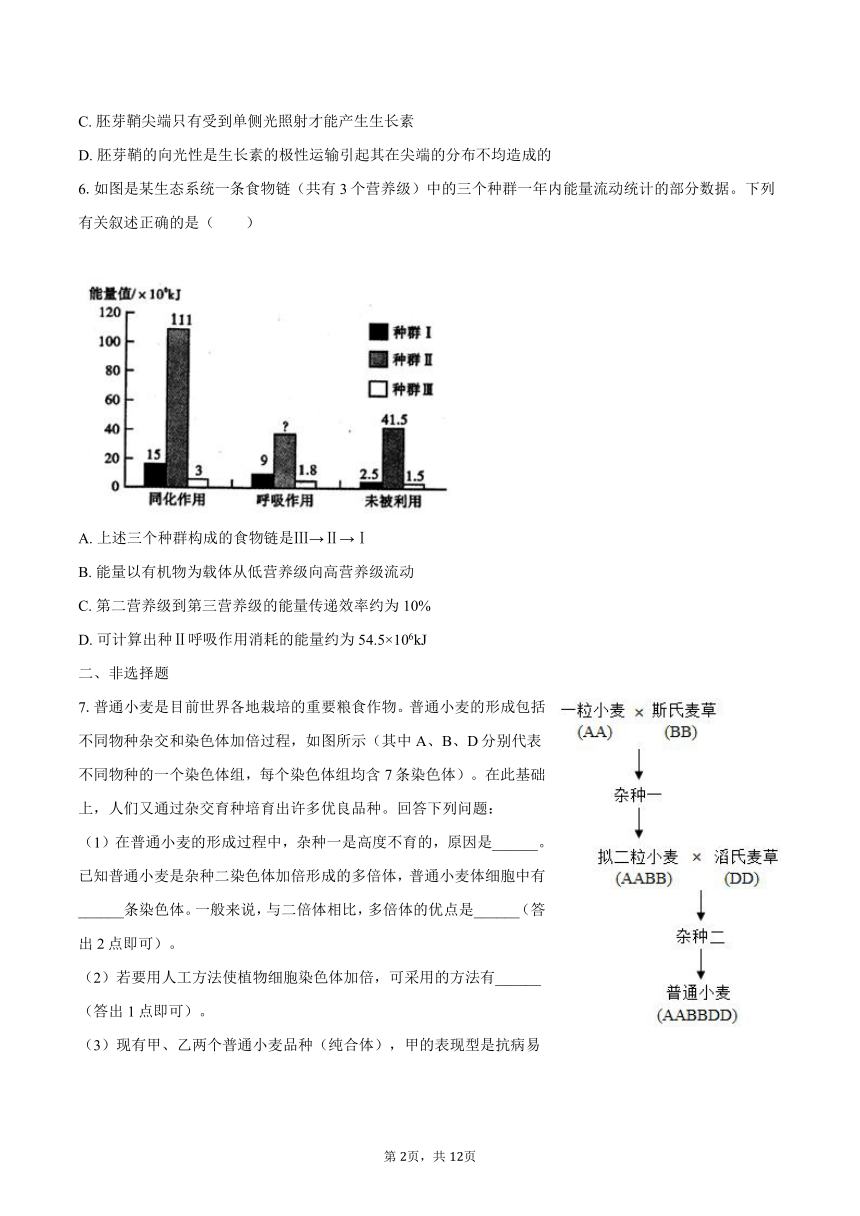

7.普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程,如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体)。在此基础上,人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题:

(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一是高度不育的,原因是______。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体,普通小麦体细胞中有______条染色体。一般来说,与二倍体相比,多倍体的优点是______(答出2点即可)。

(2)若要用人工方法使植物细胞染色体加倍,可采用的方法有______(答出 1点即可)。

(3)现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体),甲的表现型是抗病易倒伏,乙的表现型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,请简要写出实验思路。

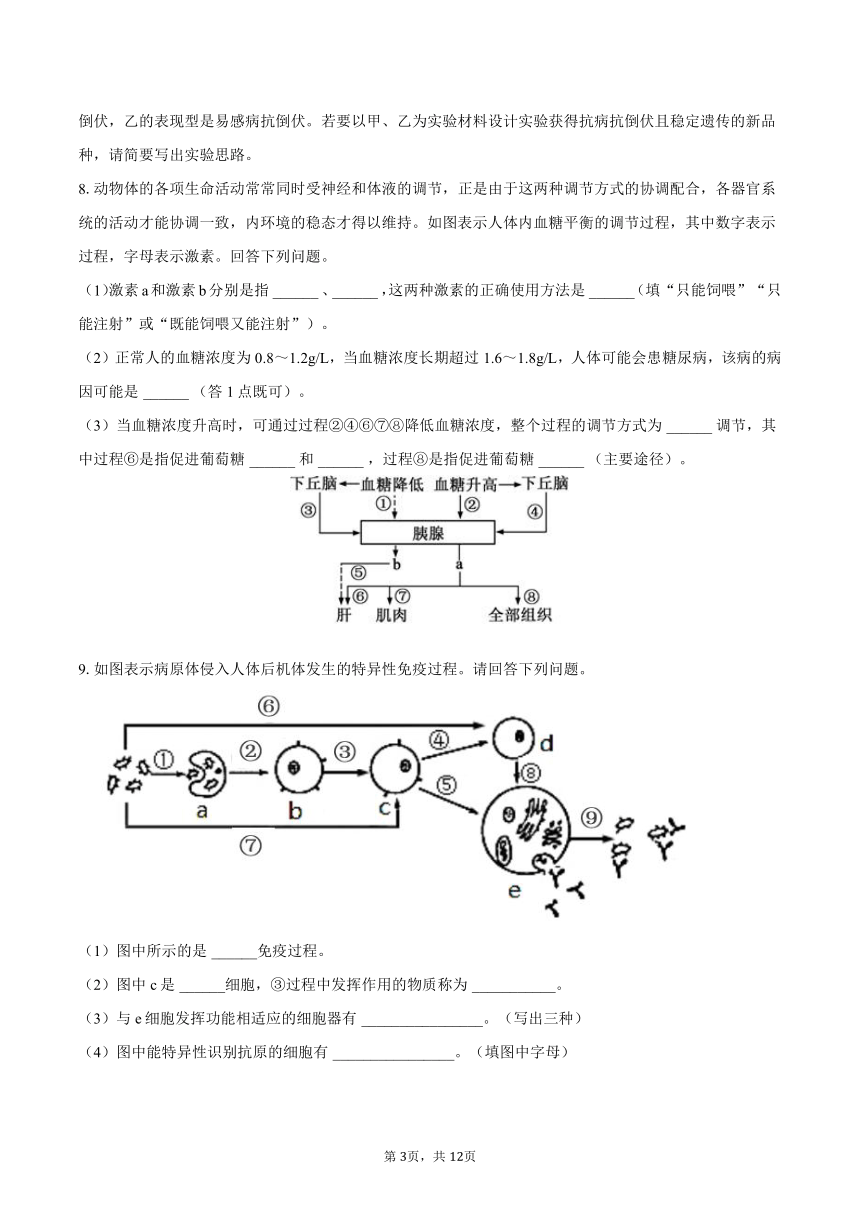

8.动物体的各项生命活动常常同时受神经和体液的调节,正是由于这两种调节方式的协调配合,各器官系统的活动才能协调一致,内环境的稳态才得以维持。如图表示人体内血糖平衡的调节过程,其中数字表示过程,字母表示激素。回答下列问题。

(1)激素a和激素b分别是指 ______ 、 ______ ,这两种激素的正确使用方法是 ______ (填“只能饲喂”“只能注射”或“既能饲喂又能注射”)。

(2)正常人的血糖浓度为0.8~1.2g/L,当血糖浓度长期超过1.6~1.8g/L,人体可能会患糖尿病,该病的病因可能是 ______ (答1点既可)。

(3)当血糖浓度升高时,可通过过程②④⑥⑦⑧降低血糖浓度,整个过程的调节方式为 ______ 调节,其中过程⑥是指促进葡萄糖 ______ 和 ______ ,过程⑧是指促进葡萄糖 ______ (主要途径)。

9.如图表示病原体侵入人体后机体发生的特异性免疫过程。请回答下列问题。

(1)图中所示的是 ______免疫过程。

(2)图中c是 ______细胞,③过程中发挥作用的物质称为 ___________。

(3)与e细胞发挥功能相适应的细胞器有 ________________。(写出三种)

(4)图中能特异性识别抗原的细胞有 ________________。(填图中字母)

(5)预防接种后,当病原体侵入时,免疫的主要途径是 ______(用图中数字表示),其特点是 ________________,因此可迅速消灭病原体,有效预防某些疾病。

10.下表是不同浓度的油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长影响的实验结果(表中浓度a至浓度e由低到高排列),请回答下列问题:

组别 清水 浓度a 浓度b 浓度c 浓度d 浓度e

平均株高(cm) 16 20 38 51 42 24

(1)该实验结果能否说明油菜素内酯对芹菜生长具有两重性? ______ ,理由是 ______ 。

(2)请完善进一步探究油菜素内酯促进芹菜生长的最适浓度范围的实验步骤:

①在浓度 ______ 之间配制系列浓度梯度的油菜素内酯水溶液。

②取同一批种子使其 ______ ,从中选取株高、长势相同的芹菜幼苗均分为4组,并编号。

③分别用 ______ 喷洒对应组的芹菜幼苗。

④在相同且适宜的条件下培养一段时间, ______ ,再计算平均值。

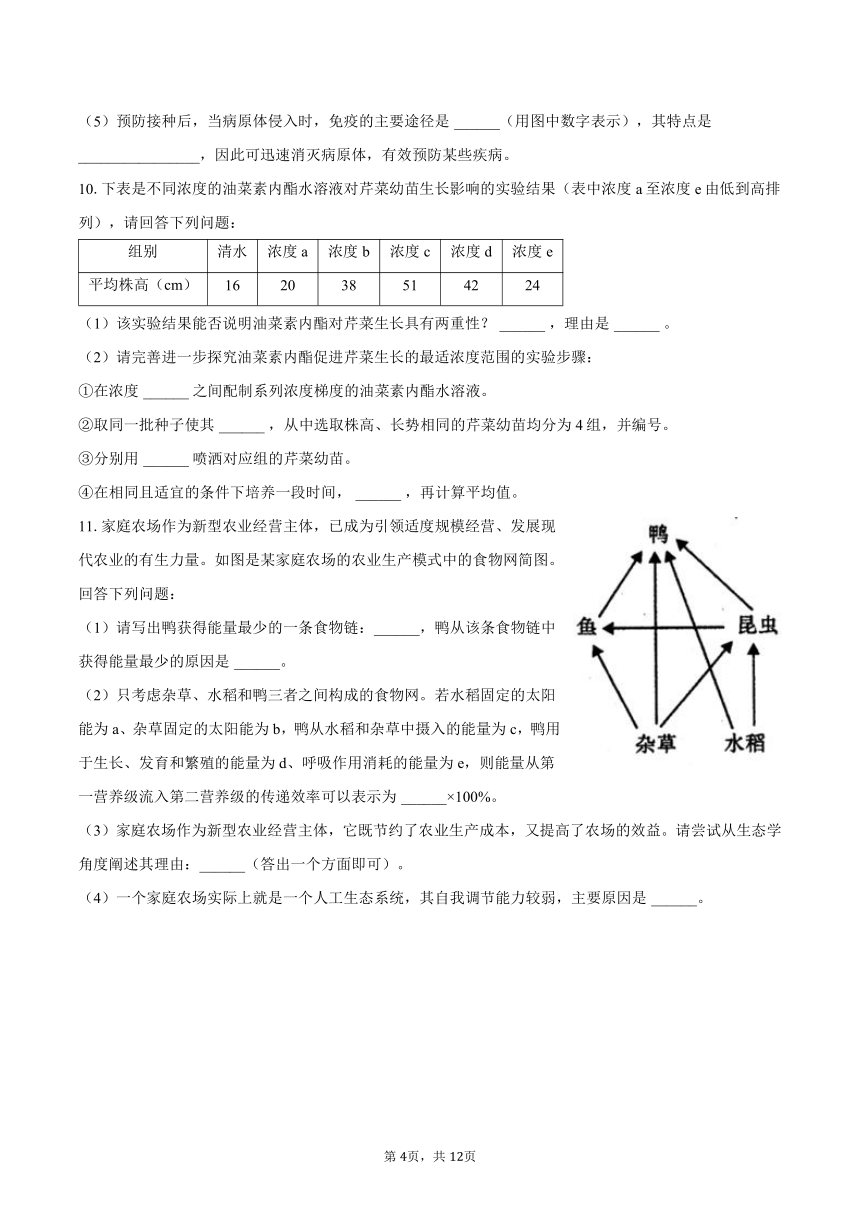

11.家庭农场作为新型农业经营主体,已成为引领适度规模经营、发展现代农业的有生力量。如图是某家庭农场的农业生产模式中的食物网简图。回答下列问题:

(1)请写出鸭获得能量最少的一条食物链:______,鸭从该条食物链中获得能量最少的原因是 ______。

(2)只考虑杂草、水稻和鸭三者之间构成的食物网。若水稻固定的太阳能为a、杂草固定的太阳能为b,鸭从水稻和杂草中摄入的能量为c,鸭用于生长、发育和繁殖的能量为d、呼吸作用消耗的能量为e,则能量从第一营养级流入第二营养级的传递效率可以表示为 ______×100%。

(3)家庭农场作为新型农业经营主体,它既节约了农业生产成本,又提高了农场的效益。请尝试从生态学角度阐述其理由:______(答出一个方面即可)。

(4)一个家庭农场实际上就是一个人工生态系统,其自我调节能力较弱,主要原因是 ______。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:A、由于密码子具有简并性,多种密码子可以编码同一种氨甚酸,基因突变后转录形成的密码子可能与基因突变之前转录形成的密码子编码的氨基酸相同,且如果在完全显性的条件下,AA突变形成Aa,性状不会发生改变。DNA的碱基对的替换、增添、缺失,引起基因结构的改变(或引起基因的碱基序列改变)称为基因突变,A错误;

B、基因突变的不定向性是指一个基因可突变为不同的等位基因,B错误;

C、在四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体上发生交叉互换(互换),导致同源染色体上的非等位基因发生重组,C错误;

D、染色体结构变异包括染色体片段的缺失、重复、易位、倒位,例如染色体片段的缺失,可能会导致染色体上的基因数目减少,染色体片段的倒位会导致染色体上的基因的排列顺序发生改变,D正确。

故选:D。

可遗传变异来源是基因突变、基因重组、染色体变异。基因突变的类型有碱基对的替换、增添、缺失;基因重组包括自由组合型和交叉互换型;染色体变异包括染色体结构变异和染色体数目变异,染色体结构变异包括染色体片段的缺失、重复、易位、倒位,染色体数目变异包括个别染色体数目的变化和染色体组的倍数的变化。

本题考查生物变异的相关知识,要求考生识记基因突变的概念、特点等;识记基因重组的概念、类型及意义;识记染色体结构变异的类型及结果,能结合所学的知识准确判断各选项。

2.【答案】A

【解析】解:A、突变和基因重组是不定向的,为生物进化提供原材料,A错误;

B、自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,生物的种间竞争是一种选择过程,决定生物进化的方向,B正确;

C、捕食斗争导致狼与兔相互选择,从而导致狼与兔两种群的基因频率发生定向改变,C正确;

D、地理隔离会导致种群基因库间的差异,但是生殖隔离不一定产生,因为生殖隔离的产生意味着新物种的形成,D正确。

故选:A。

现代生物进化理论的内容:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变。突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

本题考查现代生物进化理论的内容的相关知识,意在考查考生理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,理论联系实际,对自然界中生物学问题作出准确判断的能力。

3.【答案】C

【解析】解:A、内环境主要由组织液、血浆、淋巴组成,血液不属于内环境,A错误;

B、血红蛋白在红细胞内,不属于内环境的成分,B错误;

C、Na+、K+与兴奋的产生和传导有关,因此维持内环境中Na+、K+的相对稳定有利于维持神经细胞的正常兴奋性,C正确;

D、丙酮酸彻底氧化分解的场所是线粒体,线粒体位于细胞内,不属于内环境的部分,D错误。

故选:C。

人体内的液体都叫体液,可以分成细胞内液和细胞外液,其中细胞外液是人体细胞直接生存的环境,又叫内环境。内环境主要由组织液、血浆、淋巴组成。消化道、呼吸道、生殖道等都是直接与外界相通的,不属于内环境。

本题主要考查内环境的组成和理化性质,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

4.【答案】D

【解析】解:A、该实验现象是胰液是否分泌,胰液属于消化液,故不能通过抽取血样的方法检测胰液是否分泌,A错误;

B、结合分析可知,①与②组成的实验的自变量是盐酸刺激的部位,其结果说明稀盐酸是通过小肠肠腔起作用的,不能直接起作用,说明胰腺分泌胰液不是盐酸直接作用的结果,B错误;

C、①与③之间的自变量是有无神经,结果均能分泌胰液,说明胰液分泌可以不在神经调节下进行,但不能说明胰液分泌过程不受神经调节,C错误;

D、斯塔林和贝利斯在验证其假设时,设计了“小肠黏膜+稀盐酸+砂子→研磨→制成提取液→小肠静脉”的方案,通过砂子研磨破坏神经,D正确。

故选:D。

分析实验:①与②组成的实验的自变量是盐酸刺激的部位,因变量是胰液是否分泌,其结果说明稀盐酸是通过小肠肠腔起作用的,不能直接起作用;①与③之间的自变量是有无神经,结果均能分泌胰液,说明胰液分泌可以不在神经调节下进行。

本题主要考查动物的激素调节,意在考查学生对基础知识的理解运用能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力,属于考纲识记和理解层次的考查。

5.【答案】A

【解析】解:A、科学家在研究植物向光性的过程中,发现了生长素,A正确;

B、在成熟组织中可以通过韧皮部进行非极性运输,B错误;

C、单侧光只影响胚芽鞘尖端生长素的分布,不影响生长素的产生,C错误;

D、胚芽鞘的向光性是生长素的横向运输引起其在尖端的分布不均造成的,D错误。

故选:A。

生长素的运输:

(1)极性运输:生长素只能由形态学上端运向形态学下端;极性运输是细胞的主动运输.在成熟组织中可以通过韧皮部进行非极性运输。

(2)横向运输:影响因素--单侧光、重力、离心力。

本题考查生长素的相关知识,要求考生了解生长素的发现历程,掌握生长素的运输方向及影响因素,再结合所学的知识准确答题。

6.【答案】B

【解析】解:A、三个种群的同化的能量的数值,并结合能量流动的特点可知,三个种群组成的食物链是Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ,A错误;

B、能量以有机物为载体从低营养级向高营养级流动,单向传递,且逐级递减,B正确;

C、第二营养级到第三营养级的能量传递效率是两个营养级同化量的比值,即(3×106)÷(15×106)×100%=20%,C错误;

D、种群Ⅱ同化的能量=呼吸消耗的能量+被种群Ⅰ同化的能量+被分解者分解的能量+未被利用的能量,根据图中数据可知,种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗的能量=(111-15-41.5)×106=5.45×107kJ,D错误。

故选:B。

1、生态系统中能量流动的特点是:单向流动、逐级递减。

2、能量去路:①自身呼吸消耗、转化为其他形式的能量和热能;②流向下一营养级;③残体、粪便等被分解者分解;④未被利用:包括生物每年的积累量,也包括动植物残体以化学燃料形式被储存起来的能量。即一个营养级所同化的能量=呼吸消耗的能量+被下一营养级同化的能量+分解者利用的能量+未被利用的能量。

本题着重考查了生态系统的结构和功能的有关知识,要求考生首先能够利用能量流动的特点判断图中三个种群的食物链关系,然后利用每个营养级的能量流动去向计算相应的能量,同时学会计算营养级之间的能量传递效率,难度适中。

7.【答案】无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 42 营养物质含量高,茎干粗壮,叶片和果实都比较大 秋水仙素处理或低温诱导

【解析】解:(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一由于无同源染色体,不能进行正常的减数分裂,是高度不育的,由于A、B、D不同物种的一个染色体组均含7条染色体,而普通小麦属于二倍体,故普通小麦体细胞中有6×7=42条,一般来说,与二倍体相比,多倍体的优点是营养物质含量高,茎干粗壮,叶片和果实都比较大。

(2)若要用人工方法使植物细胞染色体加倍,可采用低温诱导或用秋水仙素处理幼苗,通过抑制有丝分裂中纺锤体的形成,导致染色体加倍。

(3)要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,可让甲、乙两个品种杂交,F1自交,选取F2中既抗病又抗倒伏,且自交后代不发生性状分离的植株。

故答案为:

(1)无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 42 营养物质含量高,茎干粗壮,叶片和果实都比较大

(2)秋水仙素处理或低温诱导

(3)让甲、乙两个品种杂交,F1自交,选取F2中既抗病又抗倒伏,且自交后代不发生性状分离的植株

分析题图:小麦与斯氏麦草属于不同物种,杂交子代获得杂种一,经过人工处理,染色体数目加倍后获得拟二粒小麦,再与滔氏麦草杂交,获得杂种二,再经过人工诱导处理,获得普通小麦,属于单倍体育种,原理是染色体变异。

本题结合图形,主要考查育种的相关知识,要求考生识记多倍体植株的特点,掌握杂交育种和多倍体育种的原理和过程,属于考纲理解和应用的层次的考查。

8.【答案】胰岛素 胰高血糖素 只能注射 胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足或细胞膜上的受体蛋白异常(或缺失) 神经和体液(或“神经—体液”) 合成肝糖原 转化成脂肪、氨基酸等非糖物质 氧化分解

【解析】解:(1)当人体内环境中血糖浓度升高时,胰岛B细胞合成分泌的胰岛素会增加,从而促进血糖进入组织细胞氧化分解,进入肝细胞、肌细胞合成糖原,进入脂肪细胞、肝细胞转化成非糖物质,抑制肝糖原的分解和非糖物质的转化,使血糖降低,当人体内环境中血糖浓度降低时,胰岛A细胞合成分泌的胰高血糖素会增加,通过促进肝糖原的分解和非糖类物质转化,使血糖升高,所以激素a和激素b分别是指胰岛素和胰高血糖素,由于这两种激素的化学本质都是蛋白质,如果饲喂会在消化中会被消化酶分解氨基酸,所以只能注射。

(2)正常人的血糖浓度为0.8~1.2g/L,当血糖浓度长期超过1.6~1.8g/L,超过了肾小球的重吸收能力,人体可能会患糖尿病,该病可能是由于胰岛B细胞受损导致其分泌胰岛素减少,进而血糖浓度无法降低引起的;也可能是胰岛素分泌正常,但是靶细胞上的胰岛素受体减少或不能有效识别胰岛素,进而使胰岛素无法发挥降低血糖的作用引起的。

(3)结合图示可以看出血糖平衡的调节过程是神经调节和体液调节共同起作用的结果,即调节方式为神经—体液调节,过程⑥是指胰岛素通过抑制肝糖原分解和非糖物质(脂肪和某些氨基酸)转化为葡萄糖,同时促进合成糖原、转化成非糖类物质(脂肪和某些氨基酸);过程⑧是指组织细胞促进葡萄氧化分解。

故答案为:

(1)胰岛素 胰高血糖素 只能注射

(2)胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足或细胞膜上的受体蛋白异常(或缺失)

(3)神经和体液(或“神经—体液”) 合成肝糖原 转化成脂肪、氨基酸等非糖物质 氧化分解

血糖平衡的调节过程,当血糖水平上升时,通过一系列的调节作用,胰岛B细胞能分泌胰岛素,胰岛素能促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而使血糖水平降低;胰岛A细胞能够分泌胰高血糖素,胰高血糖素能促进糖原分解,并促进一些非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖水平升高,胰岛素是唯一能降低血糖的激素,其作用分为两个方面:促进血糖氧化分解、合成糖原、转化成非糖类物质;抑制肝糖原的分解和非糖类物质转化,胰高血糖素能升高血糖,只有促进效果没有抑制作用,即促进肝糖原的分解和非糖类物质转化,由图示可知,激素a、b是胰岛素和胰高血糖素。

本题考查血糖调节,要求考生识记胰岛A、B细胞分泌胰高血糖素和胰岛素的生理作用,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力,能够运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

9.【答案】(1)体液

(2)B 细胞因子

(3)核糖体、内质网、高尔基体

(4)b、c、d

(5)⑥⑧⑨ 反应迅速,产生抗体多

【解析】(1)根据图示过程可知,图中所示的特异性免疫有抗体参与作战,为体液免疫。

(2)结合分析可知,图中c是B淋巴细胞;③表示T细胞将抗原呈递给B细胞,该过程中发挥作用的物质是T细胞产生的细胞因子。

(3)e为效应B细胞(浆细胞),能分泌大量的抗体,抗体的合成与分泌过程为:核糖体合成蛋白质→内质网进行初加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,故与e细胞发挥功能相适应的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体。

(4)图中a是吞噬细胞、b是T淋巴细胞、c是B淋巴细胞、d是记忆B细胞、e效应B细胞,其中e细胞没有识别能力,a细胞没有特异性识别功能,因此具有特异性识别能力的是b、c、d。

(5)预防接种后,当同样抗原第二次入侵时,能更快的做出反应,很快分裂产生新的浆细胞和新的记忆细胞,浆细胞再次产生抗体消灭抗原,即图中⑥⑧⑨;这就是二次免疫反应,它比初次反应更快,产生抗体多,也更强烈,即二次免疫特点是反应迅速,产生抗体多。

分析题图:细胞a是吞噬细胞、细胞b是T淋巴细胞、细胞c是B淋巴细胞、细胞d是记忆B细胞、细胞e效应B细胞(浆细胞)。

本题结合图解,考查人体免疫系统在维持稳态中的作用,要求考生识记人体免疫系统的组成及功能,掌握体液免疫和细胞免疫的具体过程,能准确判断图中各细胞或过程的名称,再结合所学的知识准确答题。

10.【答案】否 从浓度a到浓度e与对照组相比,只能表明油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长的促进作用,没有表明抑制作用 b-d 萌发 用等量的上述配置的浓度b—d油菜素内酯水溶液 测量并记录芹菜幼苗的平均株高

【解析】解:(1)生长素的两重性是指较低浓度时促进生长,在浓度过高时会抑制生长(具有两重性),由分析可知:从浓度a到浓度e与对照组相比,只能表明油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长的促进作用,没有表明抑制作用,不能说明油菜素内酯对芹菜生长具有两重性。

(2)据实验的设计原则,探究探究油菜素内酯促进芹菜生长的最适浓度的实验步骤如下:

①表中数据显示油菜素内酯水溶液浓度为c时,平均株高最高,但不能说明浓度c是促进生长的最适浓度,应该在浓度b-d之间配制等浓度梯度的油菜素内酯水溶液3组;

②取同一批种子使其萌发,从中选取株高、长势相同的芹菜幼苗若干株随机均分为三组并编号;

③分别用等量的上述配置的浓度b—d油菜素内酯水溶液喷洒对应组的芹菜幼苗;

④在相同且适宜的条件下培养一段时间,测量并记录芹菜幼苗的平均株高,再计算平均值。

故答案为:

(1)否 从浓度a到浓度e与对照组相比,只能表明油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长的促进作用,没有表明抑制作用

(2)①b-d ②萌发 ③分别用分别用等量的上述配置的浓度b—d油菜素内酯水溶液 ④测量并记录芹菜幼苗的平均株高

分析表格:表中第1组为对照组;第2组用低浓度a油菜素内酯水溶液处理,结果平均株高都大于对照组;3—5组用b—d的较高浓度油菜素内酯水溶液处理,结果平均株高都大于对照组,且第4组的平均株高最大,浓度e是最高浓度的油菜素内酯水溶液处理,结果平均株高还是大于对照组,但是没有b—d的较高浓度油菜素内酯水溶液处理的促进作用强,所以从浓度a到浓度e与对照组相比,只能表明油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长的促进作用,没有表明抑制作用,不能说明油菜素内酯对芹菜生长具有两重性。

本题借助表格,考查植物激素的作用和探究实验,要求考生识记相关激素的功能,掌握实验设计的基本原则(对照原则和单一变量原则),解答本题的关键是分析表格,能从表中提取有效信息,结合所学的知识答题。

11.【答案】水稻→昆虫→鱼→鸭或杂草→昆虫→鱼→鸭 能量流动具有逐级递减的特点,该食物链营养级最多,损失的能量最多 减少了农药的使用,避免环境污染;调整了能量流动的方向,使能量持续高效的流向对人类有益的部分 生物种类少,营养结构简单

【解析】解:(1)能量在沿着食物链流动的过程中逐级递减,因此鸭能获得最少能量的食物链最长的食物链即水稻→昆虫→鱼→鸭或杂草→昆虫→鱼→鸭,共4个营养级。能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%~20%的能量能够流入下一个营养级,所以在一个生态系统内,营养级越高其生物的数量就越少,该食物链营养级最多,损失的能量最多,所以鸭从该食物链获得的能量最少。

(2)能量从第一营养级流入第二营养级的传递效率等于下一营养同化的能量÷上一营养级同化的能量,第二营养级同化的能量=呼吸作用消耗+生长发育繁殖,所以从第一营养级流入第二营养级的传递效率可以表示为=×100%。

(3)“该家庭农场既节约了成本,又提高了效益”,理由减少了农药的使用,避免环境污染;调整了能量流动的方向,使能量持续高效的流向对人类有益的部分。

(4)家庭农场生态系统的自我调节能力较弱,主要原因是生物种类少,营养结构简单。

故答案为:

(1)水稻→昆虫→鱼→鸭或杂草→昆虫→鱼→鸭 能量流动具有逐级递减的特点,该食物链营养级最多,损失的能量最多

(2)

(3)减少了农药的使用,避免环境污染;调整了能量流动的方向,使能量持续高效的流向对人类有益的部分

(4)生物种类少,营养结构简单

1、分析图形:图中食物链有:杂草→鱼→鸭、杂草→鸭、杂草→昆虫→鱼→鸭、杂草→昆虫→鸭、水稻→鸭、水稻→昆虫→鱼→鸭、水稻→昆虫→鸭,因此该食物网中包括7条食物链;

2、能量流动的特点:单向流动、逐级递减。

本题结合图形,主要考查生态系统的相关知识,要求考生识记生态系统的组成及食物链和食物网,掌握生态系统的物质循环及能量流动的过程,再结合所学知识正确答题。

第1页,共1页

一、选择题

1.下列关于生物遗传和变异的叙述,正确的是( )

A. DNA的碱基对替换不一定会导致生物性状发生变异,但一定引发基因突变

B. 基因突变的不定向性是指一个基因可突变为不同的非等位基因

C. 同源染色体上的非等位基因不能发生重组

D. 染色体结构变异会导致染色体上基因数目或排列顺序发生改变

2.下列关于生物进化和物种形成的叙述中,错误的是( )

A. 突变和基因重组会导致种群基因频率的定向改变

B. 生物的种间竞争是一种选择过程

C. 狼与兔的捕食关系导致它们的基因频率定向改变

D. 地理隔离会导致种群基因库间的差异,但不一定导致生殖隔离

3.下列有关内环境的叙述,正确的是( )

A. 内环境主要由血液、组织液和淋巴组成

B. O2、CO2、尿素、神经递质、血红蛋白都是内环境的组成成分

C. 维持内环境中Na+、K+浓度的相对稳定有利于维持神经细胞的正常兴奋性

D. 内环境中发生的丙酮酸彻底氧化分解给细胞提供能量,有利于生命活动的进行

4.下列是促胰液素发现过程中的一些实验操作。有关叙述正确的是( )

①稀盐酸→小肠肠腔→胰腺分泌胰液;

②稀盐酸→静脉血液→“?”;

③稀盐酸→小肠肠腔(去除神经)→胰腺分泌胰液。

A. 该实验的现象可通过抽取血样来检测;②中“?”应为“胰腺不分泌胰液”

B. ①与②对比说明胰腺分泌胰液是盐酸直接作用的结果

C. ①与③之间的自变量是有无神经,两组对比说明胰腺分泌胰液是顽固的神经反射

D. 斯塔林和贝利斯设计了“小肠黏膜+稀盐酸+砂子→研磨→制成提取液→静脉”的实验方案

5.下列与生长素有关的叙述,正确的是( )

A. 科学家在研究植物向光性的过程中,发现了生长素

B. 在植物体内生长素只能从形态学上端运往形态学下端

C. 胚芽鞘尖端只有受到单侧光照射才能产生生长素

D. 胚芽鞘的向光性是生长素的极性运输引起其在尖端的分布不均造成的

6.如图是某生态系统一条食物链(共有3个营养级)中的三个种群一年内能量流动统计的部分数据。下列有关叙述正确的是( )

A. 上述三个种群构成的食物链是Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

B. 能量以有机物为载体从低营养级向高营养级流动

C. 第二营养级到第三营养级的能量传递效率约为10%

D. 可计算出种Ⅱ呼吸作用消耗的能量约为54.5×106kJ

二、非选择题

7.普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程,如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体)。在此基础上,人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题:

(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一是高度不育的,原因是______。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体,普通小麦体细胞中有______条染色体。一般来说,与二倍体相比,多倍体的优点是______(答出2点即可)。

(2)若要用人工方法使植物细胞染色体加倍,可采用的方法有______(答出 1点即可)。

(3)现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体),甲的表现型是抗病易倒伏,乙的表现型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,请简要写出实验思路。

8.动物体的各项生命活动常常同时受神经和体液的调节,正是由于这两种调节方式的协调配合,各器官系统的活动才能协调一致,内环境的稳态才得以维持。如图表示人体内血糖平衡的调节过程,其中数字表示过程,字母表示激素。回答下列问题。

(1)激素a和激素b分别是指 ______ 、 ______ ,这两种激素的正确使用方法是 ______ (填“只能饲喂”“只能注射”或“既能饲喂又能注射”)。

(2)正常人的血糖浓度为0.8~1.2g/L,当血糖浓度长期超过1.6~1.8g/L,人体可能会患糖尿病,该病的病因可能是 ______ (答1点既可)。

(3)当血糖浓度升高时,可通过过程②④⑥⑦⑧降低血糖浓度,整个过程的调节方式为 ______ 调节,其中过程⑥是指促进葡萄糖 ______ 和 ______ ,过程⑧是指促进葡萄糖 ______ (主要途径)。

9.如图表示病原体侵入人体后机体发生的特异性免疫过程。请回答下列问题。

(1)图中所示的是 ______免疫过程。

(2)图中c是 ______细胞,③过程中发挥作用的物质称为 ___________。

(3)与e细胞发挥功能相适应的细胞器有 ________________。(写出三种)

(4)图中能特异性识别抗原的细胞有 ________________。(填图中字母)

(5)预防接种后,当病原体侵入时,免疫的主要途径是 ______(用图中数字表示),其特点是 ________________,因此可迅速消灭病原体,有效预防某些疾病。

10.下表是不同浓度的油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长影响的实验结果(表中浓度a至浓度e由低到高排列),请回答下列问题:

组别 清水 浓度a 浓度b 浓度c 浓度d 浓度e

平均株高(cm) 16 20 38 51 42 24

(1)该实验结果能否说明油菜素内酯对芹菜生长具有两重性? ______ ,理由是 ______ 。

(2)请完善进一步探究油菜素内酯促进芹菜生长的最适浓度范围的实验步骤:

①在浓度 ______ 之间配制系列浓度梯度的油菜素内酯水溶液。

②取同一批种子使其 ______ ,从中选取株高、长势相同的芹菜幼苗均分为4组,并编号。

③分别用 ______ 喷洒对应组的芹菜幼苗。

④在相同且适宜的条件下培养一段时间, ______ ,再计算平均值。

11.家庭农场作为新型农业经营主体,已成为引领适度规模经营、发展现代农业的有生力量。如图是某家庭农场的农业生产模式中的食物网简图。回答下列问题:

(1)请写出鸭获得能量最少的一条食物链:______,鸭从该条食物链中获得能量最少的原因是 ______。

(2)只考虑杂草、水稻和鸭三者之间构成的食物网。若水稻固定的太阳能为a、杂草固定的太阳能为b,鸭从水稻和杂草中摄入的能量为c,鸭用于生长、发育和繁殖的能量为d、呼吸作用消耗的能量为e,则能量从第一营养级流入第二营养级的传递效率可以表示为 ______×100%。

(3)家庭农场作为新型农业经营主体,它既节约了农业生产成本,又提高了农场的效益。请尝试从生态学角度阐述其理由:______(答出一个方面即可)。

(4)一个家庭农场实际上就是一个人工生态系统,其自我调节能力较弱,主要原因是 ______。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:A、由于密码子具有简并性,多种密码子可以编码同一种氨甚酸,基因突变后转录形成的密码子可能与基因突变之前转录形成的密码子编码的氨基酸相同,且如果在完全显性的条件下,AA突变形成Aa,性状不会发生改变。DNA的碱基对的替换、增添、缺失,引起基因结构的改变(或引起基因的碱基序列改变)称为基因突变,A错误;

B、基因突变的不定向性是指一个基因可突变为不同的等位基因,B错误;

C、在四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体上发生交叉互换(互换),导致同源染色体上的非等位基因发生重组,C错误;

D、染色体结构变异包括染色体片段的缺失、重复、易位、倒位,例如染色体片段的缺失,可能会导致染色体上的基因数目减少,染色体片段的倒位会导致染色体上的基因的排列顺序发生改变,D正确。

故选:D。

可遗传变异来源是基因突变、基因重组、染色体变异。基因突变的类型有碱基对的替换、增添、缺失;基因重组包括自由组合型和交叉互换型;染色体变异包括染色体结构变异和染色体数目变异,染色体结构变异包括染色体片段的缺失、重复、易位、倒位,染色体数目变异包括个别染色体数目的变化和染色体组的倍数的变化。

本题考查生物变异的相关知识,要求考生识记基因突变的概念、特点等;识记基因重组的概念、类型及意义;识记染色体结构变异的类型及结果,能结合所学的知识准确判断各选项。

2.【答案】A

【解析】解:A、突变和基因重组是不定向的,为生物进化提供原材料,A错误;

B、自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,生物的种间竞争是一种选择过程,决定生物进化的方向,B正确;

C、捕食斗争导致狼与兔相互选择,从而导致狼与兔两种群的基因频率发生定向改变,C正确;

D、地理隔离会导致种群基因库间的差异,但是生殖隔离不一定产生,因为生殖隔离的产生意味着新物种的形成,D正确。

故选:A。

现代生物进化理论的内容:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变。突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

本题考查现代生物进化理论的内容的相关知识,意在考查考生理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,理论联系实际,对自然界中生物学问题作出准确判断的能力。

3.【答案】C

【解析】解:A、内环境主要由组织液、血浆、淋巴组成,血液不属于内环境,A错误;

B、血红蛋白在红细胞内,不属于内环境的成分,B错误;

C、Na+、K+与兴奋的产生和传导有关,因此维持内环境中Na+、K+的相对稳定有利于维持神经细胞的正常兴奋性,C正确;

D、丙酮酸彻底氧化分解的场所是线粒体,线粒体位于细胞内,不属于内环境的部分,D错误。

故选:C。

人体内的液体都叫体液,可以分成细胞内液和细胞外液,其中细胞外液是人体细胞直接生存的环境,又叫内环境。内环境主要由组织液、血浆、淋巴组成。消化道、呼吸道、生殖道等都是直接与外界相通的,不属于内环境。

本题主要考查内环境的组成和理化性质,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

4.【答案】D

【解析】解:A、该实验现象是胰液是否分泌,胰液属于消化液,故不能通过抽取血样的方法检测胰液是否分泌,A错误;

B、结合分析可知,①与②组成的实验的自变量是盐酸刺激的部位,其结果说明稀盐酸是通过小肠肠腔起作用的,不能直接起作用,说明胰腺分泌胰液不是盐酸直接作用的结果,B错误;

C、①与③之间的自变量是有无神经,结果均能分泌胰液,说明胰液分泌可以不在神经调节下进行,但不能说明胰液分泌过程不受神经调节,C错误;

D、斯塔林和贝利斯在验证其假设时,设计了“小肠黏膜+稀盐酸+砂子→研磨→制成提取液→小肠静脉”的方案,通过砂子研磨破坏神经,D正确。

故选:D。

分析实验:①与②组成的实验的自变量是盐酸刺激的部位,因变量是胰液是否分泌,其结果说明稀盐酸是通过小肠肠腔起作用的,不能直接起作用;①与③之间的自变量是有无神经,结果均能分泌胰液,说明胰液分泌可以不在神经调节下进行。

本题主要考查动物的激素调节,意在考查学生对基础知识的理解运用能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力,属于考纲识记和理解层次的考查。

5.【答案】A

【解析】解:A、科学家在研究植物向光性的过程中,发现了生长素,A正确;

B、在成熟组织中可以通过韧皮部进行非极性运输,B错误;

C、单侧光只影响胚芽鞘尖端生长素的分布,不影响生长素的产生,C错误;

D、胚芽鞘的向光性是生长素的横向运输引起其在尖端的分布不均造成的,D错误。

故选:A。

生长素的运输:

(1)极性运输:生长素只能由形态学上端运向形态学下端;极性运输是细胞的主动运输.在成熟组织中可以通过韧皮部进行非极性运输。

(2)横向运输:影响因素--单侧光、重力、离心力。

本题考查生长素的相关知识,要求考生了解生长素的发现历程,掌握生长素的运输方向及影响因素,再结合所学的知识准确答题。

6.【答案】B

【解析】解:A、三个种群的同化的能量的数值,并结合能量流动的特点可知,三个种群组成的食物链是Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ,A错误;

B、能量以有机物为载体从低营养级向高营养级流动,单向传递,且逐级递减,B正确;

C、第二营养级到第三营养级的能量传递效率是两个营养级同化量的比值,即(3×106)÷(15×106)×100%=20%,C错误;

D、种群Ⅱ同化的能量=呼吸消耗的能量+被种群Ⅰ同化的能量+被分解者分解的能量+未被利用的能量,根据图中数据可知,种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗的能量=(111-15-41.5)×106=5.45×107kJ,D错误。

故选:B。

1、生态系统中能量流动的特点是:单向流动、逐级递减。

2、能量去路:①自身呼吸消耗、转化为其他形式的能量和热能;②流向下一营养级;③残体、粪便等被分解者分解;④未被利用:包括生物每年的积累量,也包括动植物残体以化学燃料形式被储存起来的能量。即一个营养级所同化的能量=呼吸消耗的能量+被下一营养级同化的能量+分解者利用的能量+未被利用的能量。

本题着重考查了生态系统的结构和功能的有关知识,要求考生首先能够利用能量流动的特点判断图中三个种群的食物链关系,然后利用每个营养级的能量流动去向计算相应的能量,同时学会计算营养级之间的能量传递效率,难度适中。

7.【答案】无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 42 营养物质含量高,茎干粗壮,叶片和果实都比较大 秋水仙素处理或低温诱导

【解析】解:(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一由于无同源染色体,不能进行正常的减数分裂,是高度不育的,由于A、B、D不同物种的一个染色体组均含7条染色体,而普通小麦属于二倍体,故普通小麦体细胞中有6×7=42条,一般来说,与二倍体相比,多倍体的优点是营养物质含量高,茎干粗壮,叶片和果实都比较大。

(2)若要用人工方法使植物细胞染色体加倍,可采用低温诱导或用秋水仙素处理幼苗,通过抑制有丝分裂中纺锤体的形成,导致染色体加倍。

(3)要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,可让甲、乙两个品种杂交,F1自交,选取F2中既抗病又抗倒伏,且自交后代不发生性状分离的植株。

故答案为:

(1)无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 42 营养物质含量高,茎干粗壮,叶片和果实都比较大

(2)秋水仙素处理或低温诱导

(3)让甲、乙两个品种杂交,F1自交,选取F2中既抗病又抗倒伏,且自交后代不发生性状分离的植株

分析题图:小麦与斯氏麦草属于不同物种,杂交子代获得杂种一,经过人工处理,染色体数目加倍后获得拟二粒小麦,再与滔氏麦草杂交,获得杂种二,再经过人工诱导处理,获得普通小麦,属于单倍体育种,原理是染色体变异。

本题结合图形,主要考查育种的相关知识,要求考生识记多倍体植株的特点,掌握杂交育种和多倍体育种的原理和过程,属于考纲理解和应用的层次的考查。

8.【答案】胰岛素 胰高血糖素 只能注射 胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足或细胞膜上的受体蛋白异常(或缺失) 神经和体液(或“神经—体液”) 合成肝糖原 转化成脂肪、氨基酸等非糖物质 氧化分解

【解析】解:(1)当人体内环境中血糖浓度升高时,胰岛B细胞合成分泌的胰岛素会增加,从而促进血糖进入组织细胞氧化分解,进入肝细胞、肌细胞合成糖原,进入脂肪细胞、肝细胞转化成非糖物质,抑制肝糖原的分解和非糖物质的转化,使血糖降低,当人体内环境中血糖浓度降低时,胰岛A细胞合成分泌的胰高血糖素会增加,通过促进肝糖原的分解和非糖类物质转化,使血糖升高,所以激素a和激素b分别是指胰岛素和胰高血糖素,由于这两种激素的化学本质都是蛋白质,如果饲喂会在消化中会被消化酶分解氨基酸,所以只能注射。

(2)正常人的血糖浓度为0.8~1.2g/L,当血糖浓度长期超过1.6~1.8g/L,超过了肾小球的重吸收能力,人体可能会患糖尿病,该病可能是由于胰岛B细胞受损导致其分泌胰岛素减少,进而血糖浓度无法降低引起的;也可能是胰岛素分泌正常,但是靶细胞上的胰岛素受体减少或不能有效识别胰岛素,进而使胰岛素无法发挥降低血糖的作用引起的。

(3)结合图示可以看出血糖平衡的调节过程是神经调节和体液调节共同起作用的结果,即调节方式为神经—体液调节,过程⑥是指胰岛素通过抑制肝糖原分解和非糖物质(脂肪和某些氨基酸)转化为葡萄糖,同时促进合成糖原、转化成非糖类物质(脂肪和某些氨基酸);过程⑧是指组织细胞促进葡萄氧化分解。

故答案为:

(1)胰岛素 胰高血糖素 只能注射

(2)胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足或细胞膜上的受体蛋白异常(或缺失)

(3)神经和体液(或“神经—体液”) 合成肝糖原 转化成脂肪、氨基酸等非糖物质 氧化分解

血糖平衡的调节过程,当血糖水平上升时,通过一系列的调节作用,胰岛B细胞能分泌胰岛素,胰岛素能促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而使血糖水平降低;胰岛A细胞能够分泌胰高血糖素,胰高血糖素能促进糖原分解,并促进一些非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖水平升高,胰岛素是唯一能降低血糖的激素,其作用分为两个方面:促进血糖氧化分解、合成糖原、转化成非糖类物质;抑制肝糖原的分解和非糖类物质转化,胰高血糖素能升高血糖,只有促进效果没有抑制作用,即促进肝糖原的分解和非糖类物质转化,由图示可知,激素a、b是胰岛素和胰高血糖素。

本题考查血糖调节,要求考生识记胰岛A、B细胞分泌胰高血糖素和胰岛素的生理作用,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力,能够运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

9.【答案】(1)体液

(2)B 细胞因子

(3)核糖体、内质网、高尔基体

(4)b、c、d

(5)⑥⑧⑨ 反应迅速,产生抗体多

【解析】(1)根据图示过程可知,图中所示的特异性免疫有抗体参与作战,为体液免疫。

(2)结合分析可知,图中c是B淋巴细胞;③表示T细胞将抗原呈递给B细胞,该过程中发挥作用的物质是T细胞产生的细胞因子。

(3)e为效应B细胞(浆细胞),能分泌大量的抗体,抗体的合成与分泌过程为:核糖体合成蛋白质→内质网进行初加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,故与e细胞发挥功能相适应的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体。

(4)图中a是吞噬细胞、b是T淋巴细胞、c是B淋巴细胞、d是记忆B细胞、e效应B细胞,其中e细胞没有识别能力,a细胞没有特异性识别功能,因此具有特异性识别能力的是b、c、d。

(5)预防接种后,当同样抗原第二次入侵时,能更快的做出反应,很快分裂产生新的浆细胞和新的记忆细胞,浆细胞再次产生抗体消灭抗原,即图中⑥⑧⑨;这就是二次免疫反应,它比初次反应更快,产生抗体多,也更强烈,即二次免疫特点是反应迅速,产生抗体多。

分析题图:细胞a是吞噬细胞、细胞b是T淋巴细胞、细胞c是B淋巴细胞、细胞d是记忆B细胞、细胞e效应B细胞(浆细胞)。

本题结合图解,考查人体免疫系统在维持稳态中的作用,要求考生识记人体免疫系统的组成及功能,掌握体液免疫和细胞免疫的具体过程,能准确判断图中各细胞或过程的名称,再结合所学的知识准确答题。

10.【答案】否 从浓度a到浓度e与对照组相比,只能表明油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长的促进作用,没有表明抑制作用 b-d 萌发 用等量的上述配置的浓度b—d油菜素内酯水溶液 测量并记录芹菜幼苗的平均株高

【解析】解:(1)生长素的两重性是指较低浓度时促进生长,在浓度过高时会抑制生长(具有两重性),由分析可知:从浓度a到浓度e与对照组相比,只能表明油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长的促进作用,没有表明抑制作用,不能说明油菜素内酯对芹菜生长具有两重性。

(2)据实验的设计原则,探究探究油菜素内酯促进芹菜生长的最适浓度的实验步骤如下:

①表中数据显示油菜素内酯水溶液浓度为c时,平均株高最高,但不能说明浓度c是促进生长的最适浓度,应该在浓度b-d之间配制等浓度梯度的油菜素内酯水溶液3组;

②取同一批种子使其萌发,从中选取株高、长势相同的芹菜幼苗若干株随机均分为三组并编号;

③分别用等量的上述配置的浓度b—d油菜素内酯水溶液喷洒对应组的芹菜幼苗;

④在相同且适宜的条件下培养一段时间,测量并记录芹菜幼苗的平均株高,再计算平均值。

故答案为:

(1)否 从浓度a到浓度e与对照组相比,只能表明油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长的促进作用,没有表明抑制作用

(2)①b-d ②萌发 ③分别用分别用等量的上述配置的浓度b—d油菜素内酯水溶液 ④测量并记录芹菜幼苗的平均株高

分析表格:表中第1组为对照组;第2组用低浓度a油菜素内酯水溶液处理,结果平均株高都大于对照组;3—5组用b—d的较高浓度油菜素内酯水溶液处理,结果平均株高都大于对照组,且第4组的平均株高最大,浓度e是最高浓度的油菜素内酯水溶液处理,结果平均株高还是大于对照组,但是没有b—d的较高浓度油菜素内酯水溶液处理的促进作用强,所以从浓度a到浓度e与对照组相比,只能表明油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长的促进作用,没有表明抑制作用,不能说明油菜素内酯对芹菜生长具有两重性。

本题借助表格,考查植物激素的作用和探究实验,要求考生识记相关激素的功能,掌握实验设计的基本原则(对照原则和单一变量原则),解答本题的关键是分析表格,能从表中提取有效信息,结合所学的知识答题。

11.【答案】水稻→昆虫→鱼→鸭或杂草→昆虫→鱼→鸭 能量流动具有逐级递减的特点,该食物链营养级最多,损失的能量最多 减少了农药的使用,避免环境污染;调整了能量流动的方向,使能量持续高效的流向对人类有益的部分 生物种类少,营养结构简单

【解析】解:(1)能量在沿着食物链流动的过程中逐级递减,因此鸭能获得最少能量的食物链最长的食物链即水稻→昆虫→鱼→鸭或杂草→昆虫→鱼→鸭,共4个营养级。能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%~20%的能量能够流入下一个营养级,所以在一个生态系统内,营养级越高其生物的数量就越少,该食物链营养级最多,损失的能量最多,所以鸭从该食物链获得的能量最少。

(2)能量从第一营养级流入第二营养级的传递效率等于下一营养同化的能量÷上一营养级同化的能量,第二营养级同化的能量=呼吸作用消耗+生长发育繁殖,所以从第一营养级流入第二营养级的传递效率可以表示为=×100%。

(3)“该家庭农场既节约了成本,又提高了效益”,理由减少了农药的使用,避免环境污染;调整了能量流动的方向,使能量持续高效的流向对人类有益的部分。

(4)家庭农场生态系统的自我调节能力较弱,主要原因是生物种类少,营养结构简单。

故答案为:

(1)水稻→昆虫→鱼→鸭或杂草→昆虫→鱼→鸭 能量流动具有逐级递减的特点,该食物链营养级最多,损失的能量最多

(2)

(3)减少了农药的使用,避免环境污染;调整了能量流动的方向,使能量持续高效的流向对人类有益的部分

(4)生物种类少,营养结构简单

1、分析图形:图中食物链有:杂草→鱼→鸭、杂草→鸭、杂草→昆虫→鱼→鸭、杂草→昆虫→鸭、水稻→鸭、水稻→昆虫→鱼→鸭、水稻→昆虫→鸭,因此该食物网中包括7条食物链;

2、能量流动的特点:单向流动、逐级递减。

本题结合图形,主要考查生态系统的相关知识,要求考生识记生态系统的组成及食物链和食物网,掌握生态系统的物质循环及能量流动的过程,再结合所学知识正确答题。

第1页,共1页

同课章节目录