期末复习:科学测量专题(含解析)

图片预览

文档简介

期末复习:科学测量专题

一 、选择题

1.下面关于温度计和体温计用法中,正确的是( )

A.用常用的温度计测液体温度时,温度计的玻璃泡不要离开被测液体

B.用体温计测体温读数时,体温计的玻璃泡不要离开人体

C.如果没有酒精来给体温计消毒,也可以把体温计放在沸水中消毒

D.用常用温度计和体温计都能直接测出冰水混合物的温度

2.小明欲测量烧杯中液体的温度, 如图所示的四种测量方法中正确的是( )

第 1 页(共 10 页)

A.

C.

B.

D.

3.小明某同学用量筒取液体,量筒平稳且面向刻度线,初次仰视液面,读数为 19 毫升, 倾倒出部分

液体后,俯视液面, 读数是 11 毫升,则实际倾倒出液体的体积是( )

A.8 毫升 B.大于 8 毫升 C.小于 8 毫升 D.无法判断

4.向量筒里注水, 仰视读数为 amL,倒出一部分后, 俯视读数为 bmL,则倒出的体积为( )

A.等于(a-b)ml B.大于(a-b)ml

C.小于(a-b)ml D.上述三种可能都有

5.如图所示, 用厚刻度尺测量木块长度,其中刻度尺放置正确的是( )

A. B.

C. D.

6.下列单位换算过程选自七年级同学作业中,你认为换算过程正确的是( )

A.1.8 米=1.8×1000=1800 毫米

B.1.8 米=1.8×1000 毫米=1800 毫米

C.1.8 米=1.8 米×1000 毫米=1800 毫米

D.1.8 米=1.8 米×1000=1800 毫米

7.某同学用同一把刻度尺对同一物体的长度进行了 4 次测量,结果如下:12.34cm、12.36cm、12.35cm、

12.75cm,则该物体的长度应记为( )

A.12.45cm B.12.34cm C.12.36cm D.12.35cm

8.如图是小明用刻度尺测量一条形金属片长度的情形,该刻度尺的分度值和金属片的长度分别是( )

A.1cm、5.50cm B.1cm、8.30cm C.1mm、8.30cm D.1mm、2.80cm

9.小科同学整理的“错误操作 ”与“测量结果 ”汇总表,符合实际情况的选项是( )

选项 错误操作 测量结果

A 测量木板长度时皮尺拉得过紧 偏大

B 用托盘天平测量物体质量时使用生锈的砝码 偏小

C 用温度计测沸水温度时, 将温度计移出沸水后读数 偏大

D 测量细铁丝的直径时,在铅笔上没有紧密绕细铁丝 偏小

A .A B .B C .C D .D

10.用体温计测得小科的体温为 37.3℃, 若没有把水银甩回玻璃泡就去测量小妍和小孙的体温,如果小

妍和小孙的实际体温为 37.1℃和 38.4℃,那么两次测量结果应该是( )

A.37.1℃和 37.3℃ B.37.1℃和 38.4℃

C.37.3℃和 37.3℃ D.37.3℃和 38.4℃

二 、填空题

11.科学上规定把标准大气压下 的温度定为 0℃ , 的温度定为 100℃。

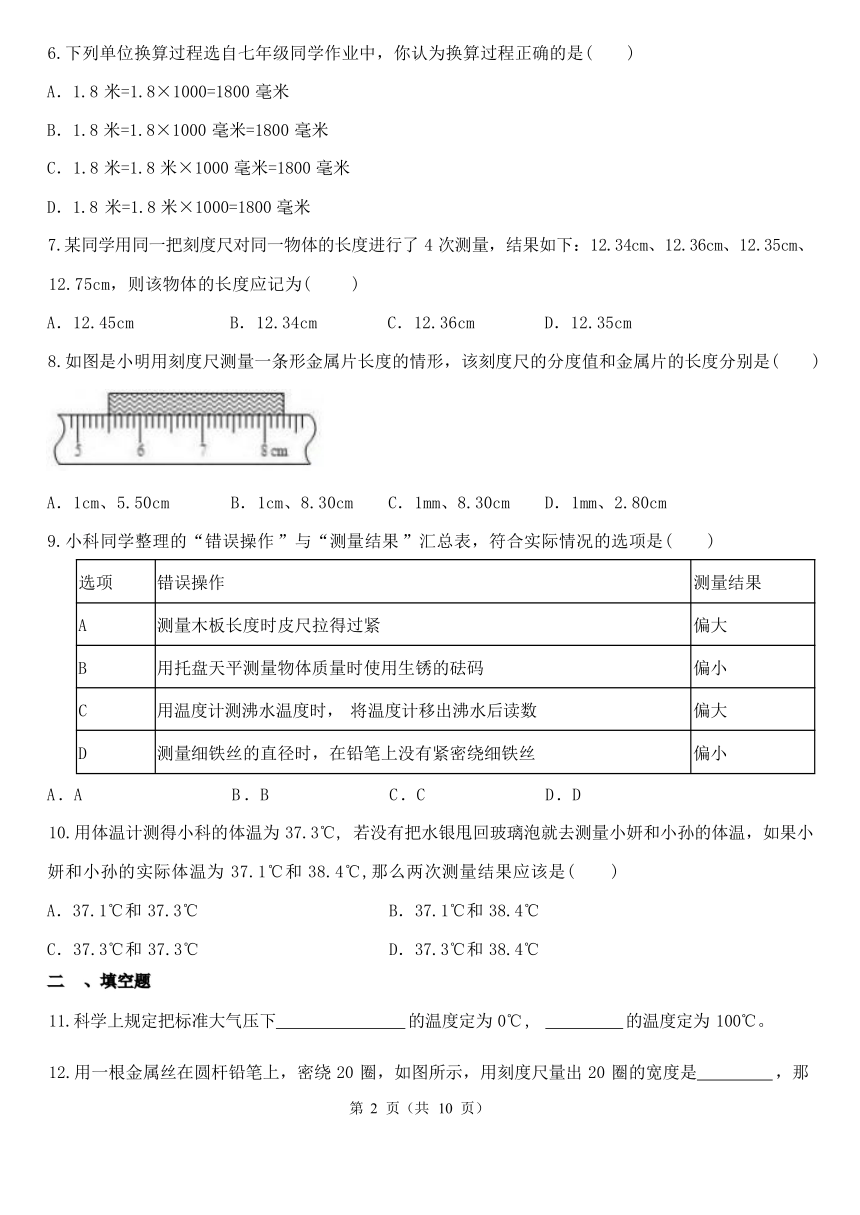

12.用一根金属丝在圆杆铅笔上,密绕 20 圈,如图所示,用刻度尺量出 20 圈的宽度是 ,那

第 2 页(共 10 页)

么这根金属丝的直径是 mm。

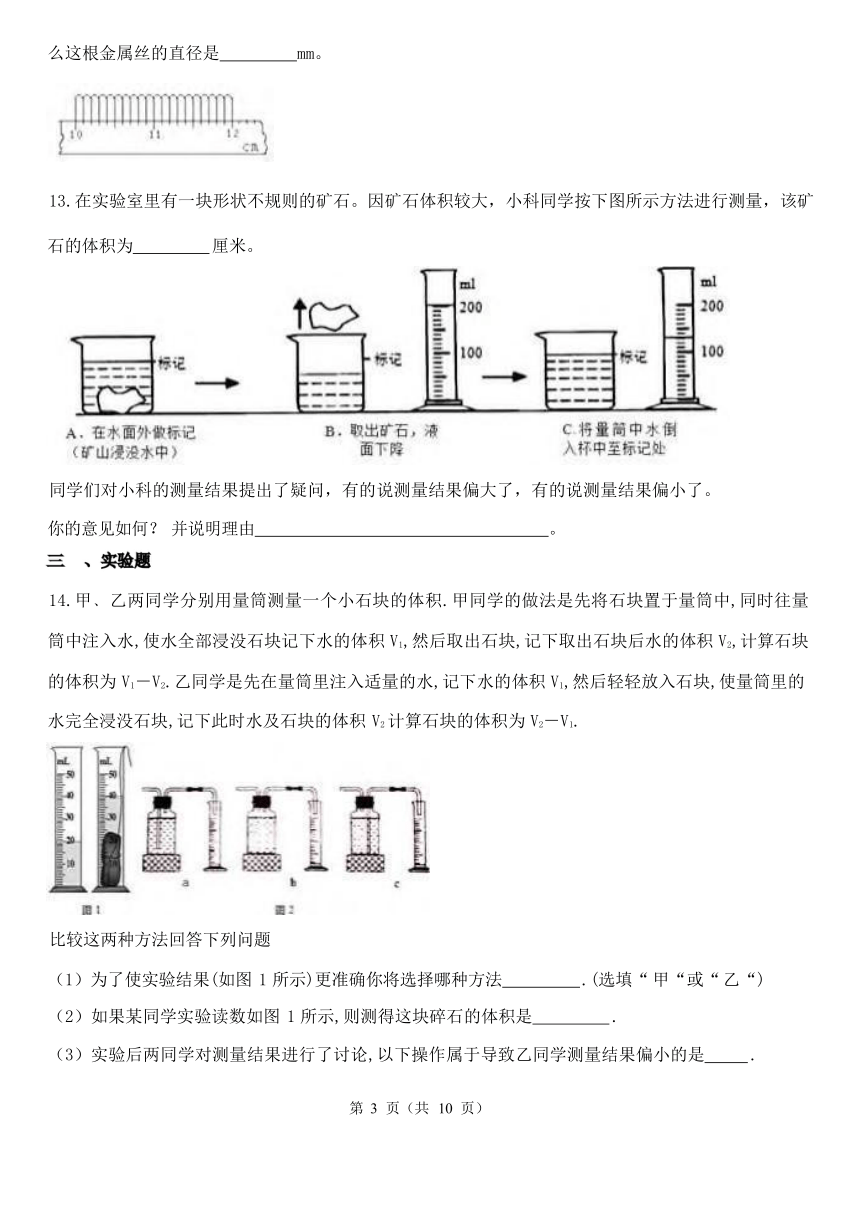

13.在实验室里有一块形状不规则的矿石。因矿石体积较大,小科同学按下图所示方法进行测量,该矿

石的体积为 厘米。

同学们对小科的测量结果提出了疑问,有的说测量结果偏大了,有的说测量结果偏小了。

你的意见如何? 并说明理由 。

三 、实验题

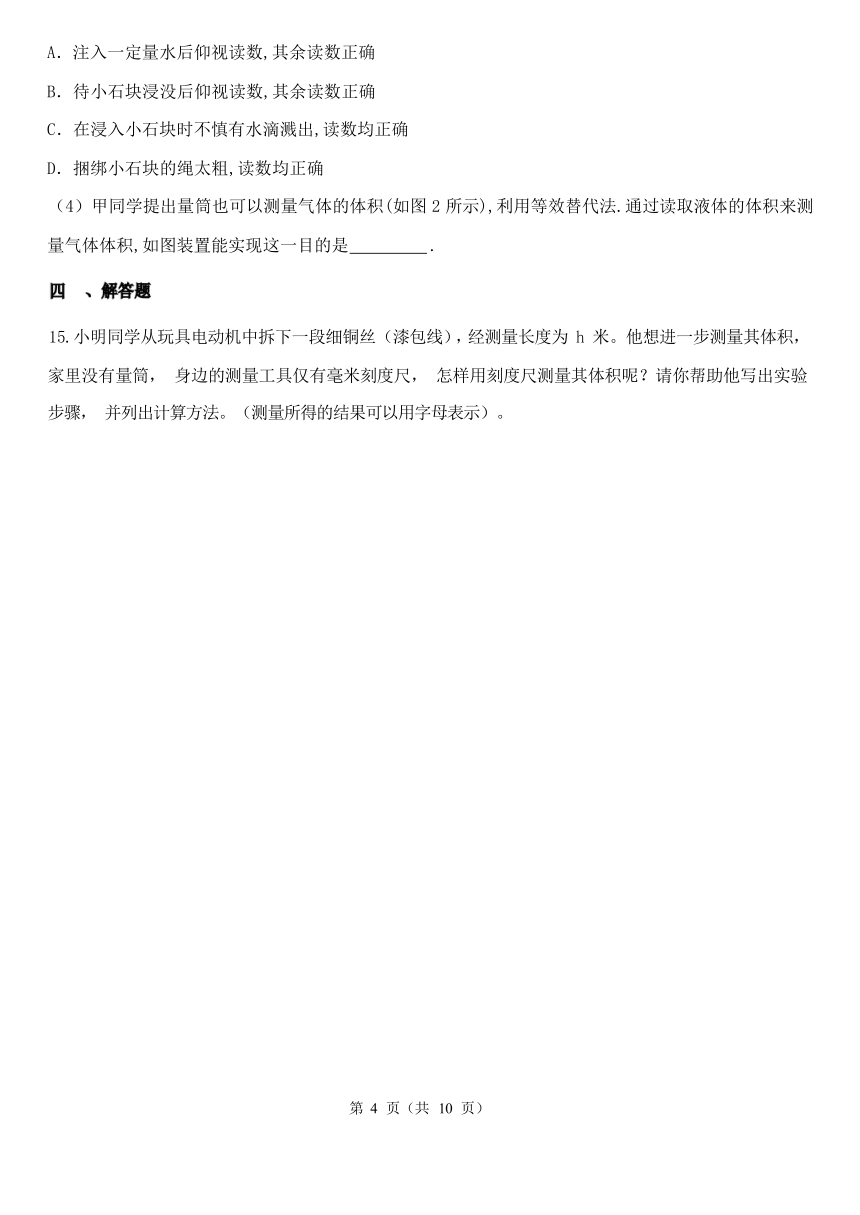

14.甲﹑乙两同学分别用量筒测量一个小石块的体积.甲同学的做法是先将石块置于量筒中,同时往量 筒中注入水,使水全部浸没石块记下水的体积 V1,然后取出石块,记下取出石块后水的体积 V2,计算石块 的体积为 V1-V2.乙同学是先在量筒里注入适量的水,记下水的体积 V1,然后轻轻放入石块,使量筒里的

水完全浸没石块,记下此时水及石块的体积 V2 计算石块的体积为 V2-V1.

比较这两种方法回答下列问题

(1)为了使实验结果(如图 1 所示)更准确你将选择哪种方法 .(选填“ 甲“或“ 乙“)

(2)如果某同学实验读数如图 1 所示,则测得这块碎石的体积是 .

(3)实验后两同学对测量结果进行了讨论,以下操作属于导致乙同学测量结果偏小的是 .

第 3 页(共 10 页)

A.注入一定量水后仰视读数,其余读数正确

B.待小石块浸没后仰视读数,其余读数正确

C.在浸入小石块时不慎有水滴溅出,读数均正确

D.捆绑小石块的绳太粗,读数均正确

(4)甲同学提出量筒也可以测量气体的体积(如图 2 所示),利用等效替代法.通过读取液体的体积来测

量气体体积,如图装置能实现这一目的是 .

四 、解答题

15.小明同学从玩具电动机中拆下一段细铜丝(漆包线),经测量长度为 h 米。他想进一步测量其体积, 家里没有量筒, 身边的测量工具仅有毫米刻度尺, 怎样用刻度尺测量其体积呢?请你帮助他写出实验

步骤, 并列出计算方法。(测量所得的结果可以用字母表示)。

第 4 页(共 10 页)

期末复习:科学测量专题答案解析

一 、选择题

1.A

【解析】(1)温度计测量温度时,玻璃泡不能离开被测物体; 而体温计有缩口,离开人体后温度不会

下降, 可以离开人体读数;

(2)体温计的测量范围是:35~42℃,实验室温度计的测量范围是-15~100℃。

A.实验室用的温度计测量液体的温度时, 玻璃泡不能离开被测液体,故 A 正确;

B、体温计有一个缩口, 可以离开人体读数,故 B 错误;

C、体温计的量程是 35~42℃,而沸水的温度是 100℃,不能用沸水给体温计消毒, 故 C 错误;

D、冰水混合物的温度是 0℃, 而体温计的量程是 35~42℃, 不能用体温计测量冰水混合物的温度,故 D

错误;

故选 A.

2.C

【解析】根据温度计的使用方法判断即可。

A.温度计的液泡不能碰烧杯的底部, 故 A 错误;

B.温度计的液泡不能碰烧杯的侧壁, 故 B 错误;

C.温度计的液泡完全浸没在液体中, 没有碰容器的侧壁和底部,故 C 正确;

D.温度计的液泡没有浸入液体中,故 D 错误。

故选 C。

3.B

【解析】根据“俯视大仰视小 ”的规律分析即可。

根据“俯视大仰视小”的规律可知, 初次仰视液面,读数会偏小, 即实际体积大于 19 毫升; 倒出液体 后,俯视读数, 读数会偏大,即实际剩余的液体小于 11 毫升。根据 V=V1-V2 可知, 实际倒出的液体体

积大于:19 毫升-11 毫升=8 毫升,故 B 正确, 而 A.C、D 错误。

故选 B。

4.B

【解析】根据“俯视大仰视小 ”的规律分析判断。

第 5 页(共 10 页)

根据“俯视大仰视小”的规律可知,向量筒里注水,仰视读数为 amL,那么读出的示数偏小,而实际液 体的体积 V1 大于 amL;倒出一部分后,俯视读数为 bmL,那么读出的示数偏大,而实际剩余的液体体积

V2 小于 bmL。根据 V=V1-V2 可知, 则实际倒出的体积大于(a-b)mL。

故选 B。

5.B

【解析】根据刻度尺测量长度的使用规范判断。

A.厚刻度尺的刻度没有贴近被测物体,故 A 错误;

B.厚刻度尺的刻度贴近被测物体,尺面与被测物体的边线平行,物体对准刻度尺上的某个刻度, 故 B

正确;

C.刻度尺没有与被测物体的边线平行,故 C 错误;

D.刻度尺没有贴近被测物体,被测物体也没有对准整刻度,故 D 错误。

故选 B。

6.B

【解析】单位换算:

①方法:高级单位化低级单位乘以进率, 低级单位化高级单位除以进率;

②注意事项:

a.换算过程中, 只能有一个单位,就是待换算成的单位, 且在进率的后面;

b.除以进率通常不用 “÷”,而是写出分数或负指数形式。

A.换算过程中没有单位,故 A 错误;

B.米化毫米,高级单位化低级单位,乘以进率 1000,且将唯一的单位毫米写在进率的后面,故 B 正确;

C.换算过程中不能有两个单位, 故 C 错误;

D.换算过程中的单位是“毫米 ”而不是“米 ”,故 D 错误。

故选 B。

7.D

【解析】同一把刻度处测量同一物体的长度时,测量结果虽略有差异, 但是相差不大, 据此去掉错误

数据, 最后计算出剩余数据的平均值即可。

比较可知, 12.75cm 明显偏大, 将其去掉。

第 6 页(共 10 页)

则该物体的长度为: = 12.35cm。

故选 D。

8.D

【解析】刻度尺的分度值=大格长度÷小格个数;根据测量结果=准确值+估读值分别记录金属片所对两

个刻度值, 然后将它们相减得到金属片的长度。

根据图片可知, 刻度尺每个大格表示 1cm,中间有 10 个小格, 那么分度值为:10mm÷10=1mm,则金属

片的长度为:8.30cm-5.50cm=2.80cm。

故选 D。

9.B

【解析】(1)(4)根据长度测量的原理分析;

(2)根据质量测量的原理分析;

(3)根据温度计的使用规律分析。

A.测量木板长度时皮尺拉得太紧,那么会使两个刻度之间的距离增大, 即长度标准增大。根据

长度结果 = 长度标准 (真实长度)可知, 测试测量结果偏小,故 A 错误;

B.生锈的砝码质量会增大,即质量标准增大, 根据“测量质量 = 质量标准 (实际质量) ”可知, 此时测量结果偏小,

故 B 正确;

C.沸水的温度远远高于空气的温度, 因此将温度计从沸水中拿出后,示数会迅速下降, 即测量结果偏

小, 故 D 错误;

D.测量细铁丝的直径时, 在铅笔上没有紧密缠绕, 那么铁丝之间的空隙会比较大, 从而导致测出的铁

丝的直径和偏大,故 D 错误。

故选 B。

10.D

【解析】体温计玻璃泡的上方有一段非常细的缩口,它可以使体温计玻璃泡上方的水银不能很快的流 回玻璃泡中,所以体温计可以离开人体读数, 同时体温计在使用前要用力甩一下, 将水银甩回玻璃泡 中.此题考查的是体温计使用过程中出现的问题, 给我们的启示是:使用之前别忘了“甩一下 ”.解:

根据体温计的特点, 使用前用力甩一下玻璃泡上方的水银才能回到玻璃泡中; 小明的体温计的读数是

第 7 页(共 10 页)

37.3℃,没有甩,直接用来测量其他人的体温,若体温高于 37.3℃, 体温计中的水银会上升,测量是 比较准确的;若病人的体温不高于 37.3℃, 体温计中的水银不会下降, 依然显示的是 37.3℃ . 所以

小英实际体温是 37.1℃, 测量的结果是 37.3℃, 小刚的体温是 38.4℃, 测量的结果是 38.4℃ . 故选:

D.

二 、填空题

11.冰水混合物;沸水

【解析】冰是晶体在熔解时温度不变,冰的熔点是 0 ℃ ,所以冰水混合物的温度为 0 ℃ 。1 标准大

气压下沸腾的水的温度为不变, 有沸点为 100 ℃ ,据此来规定温度计的刻度。

由分析可知, 科学上规定把标准大气压下冰水混合物的温度为 0 ℃ ,把 1 标准大气压下沸水的温度

为 100 ℃ 。

故答案为: 冰水混合物; 沸水

12.2.00cm;1.0

【解析】金属丝的宽度=准确值+估读值, 金属丝的直径=宽度÷圈数。

刻度尺的分度值为 0.1cm,那么宽度的准确值为: 12.0cm-10.0cm=2.0cm,估读值为 0.00cm,那么 20

圈金属丝的宽度为 2.00cm;那么金属丝的直径为: 2.00cm÷20=0.10cm=1.0mm。

13.70;偏大,取出石块时, 带出一部分水

【解析】(1)图示方法测量形状不规则物体体积与量筒排水法测量物体体积有相似之处又有不同。图 示方法首先标记出烧杯中浸没石块后水面的位置; 取出矿石后液面下降,将量筒中的水倒入烧杯中使

液面到刚才的标记处,量筒中倒出的水就是矿石的体积。

(2)测量出现误差的操作主要在取出矿石时会带出一部分水, 据此进行判断。

图中量筒中原有水的体积是 200mL 倒入烧杯后,量筒中水的体积剩余 130mL。所以矿石的体积为:

200mL-130mL=70mL=70cm3。

由于在取出矿石时矿石上会带出一部分水,量筒中水倒到标记处时需要加入的水增多, 所以结果会偏

大。理由是:取出石块时,带出一部分水

故答案为: 70;偏大,取出石块时,带出一部分水

三 、实验题

14.(1)乙

(2)20cm3

第 8 页(共 10 页)

(3)B;C

(4)c

【解析】(1)注意将石块取出时会带出部分水;

(2)石块的体积等于两个量筒的示数之差;

(3)根据“俯视大仰视小 ”和“排水法 ”的原理进行分析判断;

(4)量筒中的液体是被通入的气体压进量筒的,因此气体应该从短管通入, 液体从长管流出。

(1)在甲同学的实验中, 取出石块的同时会带出部分水,因此两个示数之差就是石块和带出水的体积

之和, 从而使测量结果偏大,因此应该选择乙;

(2)碎石的体积为:V=V2-V1=40cm3-20cm3=20cm3;

(3)A.注入一定量水后仰视读数,会使读出的示数 V1 偏小,那么根据 V=V2-V1 得到的结果会偏大, 故

A 不合题意;

B.待小石块浸没后仰视读数,会使读出的示数 V2 偏小,根据 V=V2-V1 得到的结果会偏小,故 B 符合题意; C.在浸入小石块时不慎有水滴溅出,会使读出的示数 V2 偏小,根据 V=V2-V1 得到的结果会偏小,故 C 符

合题意;

D.捆绑小石块的绳太粗,那么测得的体积就是石块和绳子的体积之和,因此测量结果偏大,故 D 不合题

意。

故选 BC;

(4)量筒中的液体是被通入的气体压进量筒的,因此气体应该从短管通入,液体从长管流出,故选 C。

四 、解答题

15.解: ①把铜丝线紧密缠绕到铅笔上, 一共缠 n 匝。②用刻度尺测量出 n 匝的长度是 L。③计算铜 丝的半径 r =L/2n④计算铜丝的底面积: S=π×r2=π×L2/4n2⑤计算漆包线的体积: V=Sh =πhL2/4n2 【解析】体积的测量:1、对于规则几何形状的物体体积可用底面积乘以高来进行测量; 对于不规则的 物体体积可用排液法测量。题目中没有量筒, 第二种方法不可取, 则采用第一种方法测量, 需要知要 底面积和高,而底面积 S=π×r2,那么该实验需要测出细铜丝的直径和长度。由于金属丝的直径太小, 不能直接用刻度尺准确地来测量,故采用累积法来测,来减小实验误差。实验方法为把金属丝在铅笔

上紧密缠绕 n 圈,用刻度尺测出长度为 L,则细铜丝的直径为 d=L/n,再根据面积和体积公式来进行计

算。

第 9 页(共 10 页)

①把铜丝线紧密缠绕到铅笔上, 一共缠 n 匝(匝数不能太少)。

②用毫米刻度尺测量出 n 匝的长度是 L。

③计算铜丝的直径即每一匝的长度: d =L/2n,则铜丝的半径 r=L/2n

④计算铜丝的底面积:S=π×r2=π×L2/4n2

⑤计算漆包线的体积:V=Sh =πhL2/4n2

故答案为: ①把铜丝线紧密缠绕到铅笔上,一共缠 n 匝。

②用刻度尺测量出 n 匝的长度是 L。

③计算铜丝的直径即每一匝的长度: d =L/2n,则铜丝的半径 r=L/2n

④计算铜丝的底面积:S=π×r2=π×L2/4n2

⑤计算漆包线的体积:V=Sh =πhL2/4n2。

第 10 页(共 10 页)

一 、选择题

1.下面关于温度计和体温计用法中,正确的是( )

A.用常用的温度计测液体温度时,温度计的玻璃泡不要离开被测液体

B.用体温计测体温读数时,体温计的玻璃泡不要离开人体

C.如果没有酒精来给体温计消毒,也可以把体温计放在沸水中消毒

D.用常用温度计和体温计都能直接测出冰水混合物的温度

2.小明欲测量烧杯中液体的温度, 如图所示的四种测量方法中正确的是( )

第 1 页(共 10 页)

A.

C.

B.

D.

3.小明某同学用量筒取液体,量筒平稳且面向刻度线,初次仰视液面,读数为 19 毫升, 倾倒出部分

液体后,俯视液面, 读数是 11 毫升,则实际倾倒出液体的体积是( )

A.8 毫升 B.大于 8 毫升 C.小于 8 毫升 D.无法判断

4.向量筒里注水, 仰视读数为 amL,倒出一部分后, 俯视读数为 bmL,则倒出的体积为( )

A.等于(a-b)ml B.大于(a-b)ml

C.小于(a-b)ml D.上述三种可能都有

5.如图所示, 用厚刻度尺测量木块长度,其中刻度尺放置正确的是( )

A. B.

C. D.

6.下列单位换算过程选自七年级同学作业中,你认为换算过程正确的是( )

A.1.8 米=1.8×1000=1800 毫米

B.1.8 米=1.8×1000 毫米=1800 毫米

C.1.8 米=1.8 米×1000 毫米=1800 毫米

D.1.8 米=1.8 米×1000=1800 毫米

7.某同学用同一把刻度尺对同一物体的长度进行了 4 次测量,结果如下:12.34cm、12.36cm、12.35cm、

12.75cm,则该物体的长度应记为( )

A.12.45cm B.12.34cm C.12.36cm D.12.35cm

8.如图是小明用刻度尺测量一条形金属片长度的情形,该刻度尺的分度值和金属片的长度分别是( )

A.1cm、5.50cm B.1cm、8.30cm C.1mm、8.30cm D.1mm、2.80cm

9.小科同学整理的“错误操作 ”与“测量结果 ”汇总表,符合实际情况的选项是( )

选项 错误操作 测量结果

A 测量木板长度时皮尺拉得过紧 偏大

B 用托盘天平测量物体质量时使用生锈的砝码 偏小

C 用温度计测沸水温度时, 将温度计移出沸水后读数 偏大

D 测量细铁丝的直径时,在铅笔上没有紧密绕细铁丝 偏小

A .A B .B C .C D .D

10.用体温计测得小科的体温为 37.3℃, 若没有把水银甩回玻璃泡就去测量小妍和小孙的体温,如果小

妍和小孙的实际体温为 37.1℃和 38.4℃,那么两次测量结果应该是( )

A.37.1℃和 37.3℃ B.37.1℃和 38.4℃

C.37.3℃和 37.3℃ D.37.3℃和 38.4℃

二 、填空题

11.科学上规定把标准大气压下 的温度定为 0℃ , 的温度定为 100℃。

12.用一根金属丝在圆杆铅笔上,密绕 20 圈,如图所示,用刻度尺量出 20 圈的宽度是 ,那

第 2 页(共 10 页)

么这根金属丝的直径是 mm。

13.在实验室里有一块形状不规则的矿石。因矿石体积较大,小科同学按下图所示方法进行测量,该矿

石的体积为 厘米。

同学们对小科的测量结果提出了疑问,有的说测量结果偏大了,有的说测量结果偏小了。

你的意见如何? 并说明理由 。

三 、实验题

14.甲﹑乙两同学分别用量筒测量一个小石块的体积.甲同学的做法是先将石块置于量筒中,同时往量 筒中注入水,使水全部浸没石块记下水的体积 V1,然后取出石块,记下取出石块后水的体积 V2,计算石块 的体积为 V1-V2.乙同学是先在量筒里注入适量的水,记下水的体积 V1,然后轻轻放入石块,使量筒里的

水完全浸没石块,记下此时水及石块的体积 V2 计算石块的体积为 V2-V1.

比较这两种方法回答下列问题

(1)为了使实验结果(如图 1 所示)更准确你将选择哪种方法 .(选填“ 甲“或“ 乙“)

(2)如果某同学实验读数如图 1 所示,则测得这块碎石的体积是 .

(3)实验后两同学对测量结果进行了讨论,以下操作属于导致乙同学测量结果偏小的是 .

第 3 页(共 10 页)

A.注入一定量水后仰视读数,其余读数正确

B.待小石块浸没后仰视读数,其余读数正确

C.在浸入小石块时不慎有水滴溅出,读数均正确

D.捆绑小石块的绳太粗,读数均正确

(4)甲同学提出量筒也可以测量气体的体积(如图 2 所示),利用等效替代法.通过读取液体的体积来测

量气体体积,如图装置能实现这一目的是 .

四 、解答题

15.小明同学从玩具电动机中拆下一段细铜丝(漆包线),经测量长度为 h 米。他想进一步测量其体积, 家里没有量筒, 身边的测量工具仅有毫米刻度尺, 怎样用刻度尺测量其体积呢?请你帮助他写出实验

步骤, 并列出计算方法。(测量所得的结果可以用字母表示)。

第 4 页(共 10 页)

期末复习:科学测量专题答案解析

一 、选择题

1.A

【解析】(1)温度计测量温度时,玻璃泡不能离开被测物体; 而体温计有缩口,离开人体后温度不会

下降, 可以离开人体读数;

(2)体温计的测量范围是:35~42℃,实验室温度计的测量范围是-15~100℃。

A.实验室用的温度计测量液体的温度时, 玻璃泡不能离开被测液体,故 A 正确;

B、体温计有一个缩口, 可以离开人体读数,故 B 错误;

C、体温计的量程是 35~42℃,而沸水的温度是 100℃,不能用沸水给体温计消毒, 故 C 错误;

D、冰水混合物的温度是 0℃, 而体温计的量程是 35~42℃, 不能用体温计测量冰水混合物的温度,故 D

错误;

故选 A.

2.C

【解析】根据温度计的使用方法判断即可。

A.温度计的液泡不能碰烧杯的底部, 故 A 错误;

B.温度计的液泡不能碰烧杯的侧壁, 故 B 错误;

C.温度计的液泡完全浸没在液体中, 没有碰容器的侧壁和底部,故 C 正确;

D.温度计的液泡没有浸入液体中,故 D 错误。

故选 C。

3.B

【解析】根据“俯视大仰视小 ”的规律分析即可。

根据“俯视大仰视小”的规律可知, 初次仰视液面,读数会偏小, 即实际体积大于 19 毫升; 倒出液体 后,俯视读数, 读数会偏大,即实际剩余的液体小于 11 毫升。根据 V=V1-V2 可知, 实际倒出的液体体

积大于:19 毫升-11 毫升=8 毫升,故 B 正确, 而 A.C、D 错误。

故选 B。

4.B

【解析】根据“俯视大仰视小 ”的规律分析判断。

第 5 页(共 10 页)

根据“俯视大仰视小”的规律可知,向量筒里注水,仰视读数为 amL,那么读出的示数偏小,而实际液 体的体积 V1 大于 amL;倒出一部分后,俯视读数为 bmL,那么读出的示数偏大,而实际剩余的液体体积

V2 小于 bmL。根据 V=V1-V2 可知, 则实际倒出的体积大于(a-b)mL。

故选 B。

5.B

【解析】根据刻度尺测量长度的使用规范判断。

A.厚刻度尺的刻度没有贴近被测物体,故 A 错误;

B.厚刻度尺的刻度贴近被测物体,尺面与被测物体的边线平行,物体对准刻度尺上的某个刻度, 故 B

正确;

C.刻度尺没有与被测物体的边线平行,故 C 错误;

D.刻度尺没有贴近被测物体,被测物体也没有对准整刻度,故 D 错误。

故选 B。

6.B

【解析】单位换算:

①方法:高级单位化低级单位乘以进率, 低级单位化高级单位除以进率;

②注意事项:

a.换算过程中, 只能有一个单位,就是待换算成的单位, 且在进率的后面;

b.除以进率通常不用 “÷”,而是写出分数或负指数形式。

A.换算过程中没有单位,故 A 错误;

B.米化毫米,高级单位化低级单位,乘以进率 1000,且将唯一的单位毫米写在进率的后面,故 B 正确;

C.换算过程中不能有两个单位, 故 C 错误;

D.换算过程中的单位是“毫米 ”而不是“米 ”,故 D 错误。

故选 B。

7.D

【解析】同一把刻度处测量同一物体的长度时,测量结果虽略有差异, 但是相差不大, 据此去掉错误

数据, 最后计算出剩余数据的平均值即可。

比较可知, 12.75cm 明显偏大, 将其去掉。

第 6 页(共 10 页)

则该物体的长度为: = 12.35cm。

故选 D。

8.D

【解析】刻度尺的分度值=大格长度÷小格个数;根据测量结果=准确值+估读值分别记录金属片所对两

个刻度值, 然后将它们相减得到金属片的长度。

根据图片可知, 刻度尺每个大格表示 1cm,中间有 10 个小格, 那么分度值为:10mm÷10=1mm,则金属

片的长度为:8.30cm-5.50cm=2.80cm。

故选 D。

9.B

【解析】(1)(4)根据长度测量的原理分析;

(2)根据质量测量的原理分析;

(3)根据温度计的使用规律分析。

A.测量木板长度时皮尺拉得太紧,那么会使两个刻度之间的距离增大, 即长度标准增大。根据

长度结果 = 长度标准 (真实长度)可知, 测试测量结果偏小,故 A 错误;

B.生锈的砝码质量会增大,即质量标准增大, 根据“测量质量 = 质量标准 (实际质量) ”可知, 此时测量结果偏小,

故 B 正确;

C.沸水的温度远远高于空气的温度, 因此将温度计从沸水中拿出后,示数会迅速下降, 即测量结果偏

小, 故 D 错误;

D.测量细铁丝的直径时, 在铅笔上没有紧密缠绕, 那么铁丝之间的空隙会比较大, 从而导致测出的铁

丝的直径和偏大,故 D 错误。

故选 B。

10.D

【解析】体温计玻璃泡的上方有一段非常细的缩口,它可以使体温计玻璃泡上方的水银不能很快的流 回玻璃泡中,所以体温计可以离开人体读数, 同时体温计在使用前要用力甩一下, 将水银甩回玻璃泡 中.此题考查的是体温计使用过程中出现的问题, 给我们的启示是:使用之前别忘了“甩一下 ”.解:

根据体温计的特点, 使用前用力甩一下玻璃泡上方的水银才能回到玻璃泡中; 小明的体温计的读数是

第 7 页(共 10 页)

37.3℃,没有甩,直接用来测量其他人的体温,若体温高于 37.3℃, 体温计中的水银会上升,测量是 比较准确的;若病人的体温不高于 37.3℃, 体温计中的水银不会下降, 依然显示的是 37.3℃ . 所以

小英实际体温是 37.1℃, 测量的结果是 37.3℃, 小刚的体温是 38.4℃, 测量的结果是 38.4℃ . 故选:

D.

二 、填空题

11.冰水混合物;沸水

【解析】冰是晶体在熔解时温度不变,冰的熔点是 0 ℃ ,所以冰水混合物的温度为 0 ℃ 。1 标准大

气压下沸腾的水的温度为不变, 有沸点为 100 ℃ ,据此来规定温度计的刻度。

由分析可知, 科学上规定把标准大气压下冰水混合物的温度为 0 ℃ ,把 1 标准大气压下沸水的温度

为 100 ℃ 。

故答案为: 冰水混合物; 沸水

12.2.00cm;1.0

【解析】金属丝的宽度=准确值+估读值, 金属丝的直径=宽度÷圈数。

刻度尺的分度值为 0.1cm,那么宽度的准确值为: 12.0cm-10.0cm=2.0cm,估读值为 0.00cm,那么 20

圈金属丝的宽度为 2.00cm;那么金属丝的直径为: 2.00cm÷20=0.10cm=1.0mm。

13.70;偏大,取出石块时, 带出一部分水

【解析】(1)图示方法测量形状不规则物体体积与量筒排水法测量物体体积有相似之处又有不同。图 示方法首先标记出烧杯中浸没石块后水面的位置; 取出矿石后液面下降,将量筒中的水倒入烧杯中使

液面到刚才的标记处,量筒中倒出的水就是矿石的体积。

(2)测量出现误差的操作主要在取出矿石时会带出一部分水, 据此进行判断。

图中量筒中原有水的体积是 200mL 倒入烧杯后,量筒中水的体积剩余 130mL。所以矿石的体积为:

200mL-130mL=70mL=70cm3。

由于在取出矿石时矿石上会带出一部分水,量筒中水倒到标记处时需要加入的水增多, 所以结果会偏

大。理由是:取出石块时,带出一部分水

故答案为: 70;偏大,取出石块时,带出一部分水

三 、实验题

14.(1)乙

(2)20cm3

第 8 页(共 10 页)

(3)B;C

(4)c

【解析】(1)注意将石块取出时会带出部分水;

(2)石块的体积等于两个量筒的示数之差;

(3)根据“俯视大仰视小 ”和“排水法 ”的原理进行分析判断;

(4)量筒中的液体是被通入的气体压进量筒的,因此气体应该从短管通入, 液体从长管流出。

(1)在甲同学的实验中, 取出石块的同时会带出部分水,因此两个示数之差就是石块和带出水的体积

之和, 从而使测量结果偏大,因此应该选择乙;

(2)碎石的体积为:V=V2-V1=40cm3-20cm3=20cm3;

(3)A.注入一定量水后仰视读数,会使读出的示数 V1 偏小,那么根据 V=V2-V1 得到的结果会偏大, 故

A 不合题意;

B.待小石块浸没后仰视读数,会使读出的示数 V2 偏小,根据 V=V2-V1 得到的结果会偏小,故 B 符合题意; C.在浸入小石块时不慎有水滴溅出,会使读出的示数 V2 偏小,根据 V=V2-V1 得到的结果会偏小,故 C 符

合题意;

D.捆绑小石块的绳太粗,那么测得的体积就是石块和绳子的体积之和,因此测量结果偏大,故 D 不合题

意。

故选 BC;

(4)量筒中的液体是被通入的气体压进量筒的,因此气体应该从短管通入,液体从长管流出,故选 C。

四 、解答题

15.解: ①把铜丝线紧密缠绕到铅笔上, 一共缠 n 匝。②用刻度尺测量出 n 匝的长度是 L。③计算铜 丝的半径 r =L/2n④计算铜丝的底面积: S=π×r2=π×L2/4n2⑤计算漆包线的体积: V=Sh =πhL2/4n2 【解析】体积的测量:1、对于规则几何形状的物体体积可用底面积乘以高来进行测量; 对于不规则的 物体体积可用排液法测量。题目中没有量筒, 第二种方法不可取, 则采用第一种方法测量, 需要知要 底面积和高,而底面积 S=π×r2,那么该实验需要测出细铜丝的直径和长度。由于金属丝的直径太小, 不能直接用刻度尺准确地来测量,故采用累积法来测,来减小实验误差。实验方法为把金属丝在铅笔

上紧密缠绕 n 圈,用刻度尺测出长度为 L,则细铜丝的直径为 d=L/n,再根据面积和体积公式来进行计

算。

第 9 页(共 10 页)

①把铜丝线紧密缠绕到铅笔上, 一共缠 n 匝(匝数不能太少)。

②用毫米刻度尺测量出 n 匝的长度是 L。

③计算铜丝的直径即每一匝的长度: d =L/2n,则铜丝的半径 r=L/2n

④计算铜丝的底面积:S=π×r2=π×L2/4n2

⑤计算漆包线的体积:V=Sh =πhL2/4n2

故答案为: ①把铜丝线紧密缠绕到铅笔上,一共缠 n 匝。

②用刻度尺测量出 n 匝的长度是 L。

③计算铜丝的直径即每一匝的长度: d =L/2n,则铜丝的半径 r=L/2n

④计算铜丝的底面积:S=π×r2=π×L2/4n2

⑤计算漆包线的体积:V=Sh =πhL2/4n2。

第 10 页(共 10 页)

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化