江苏省南通市部分中学2023-2024学年高一上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省南通市部分中学2023-2024学年高一上学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 407.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-04 19:23:23 | ||

图片预览

文档简介

南通市部分中学2023-2024学年高一上学期12月月考

历 史

一、选择题(每题2分,共80分)

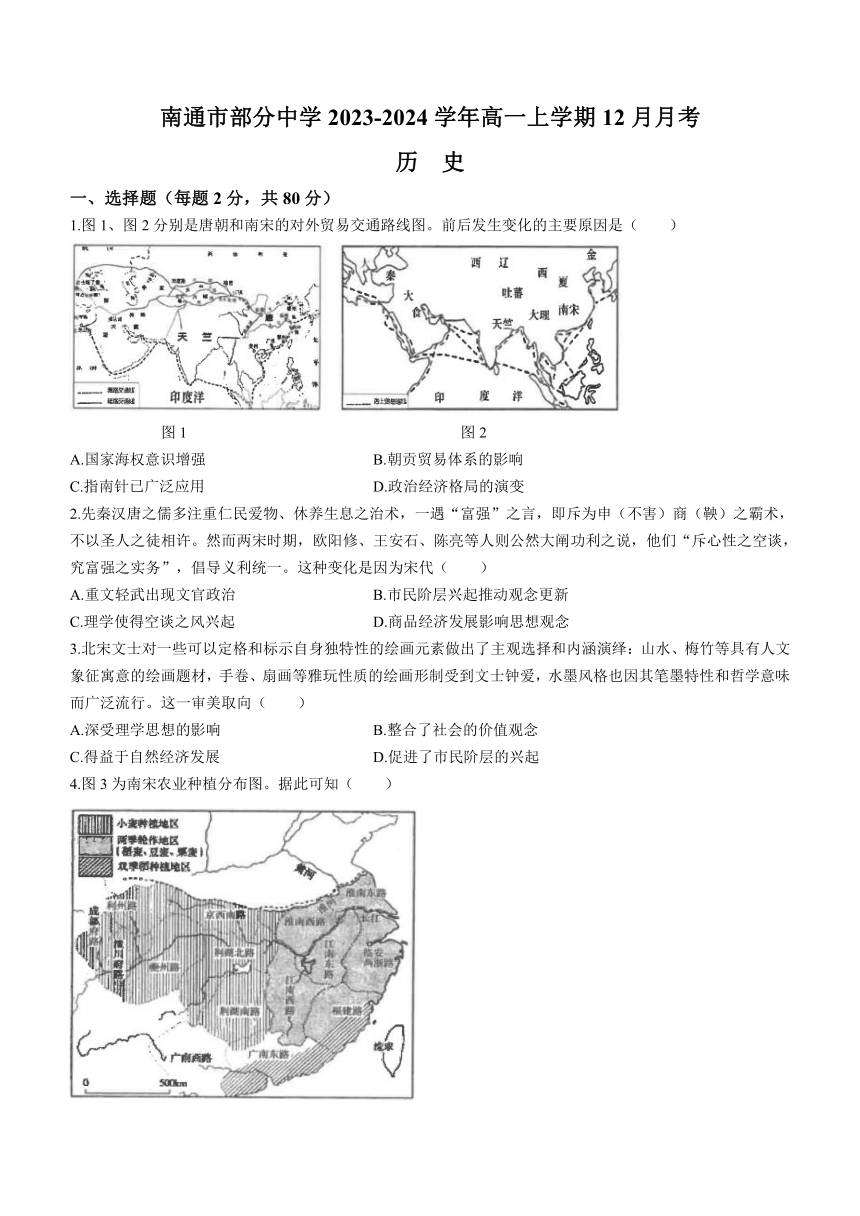

1.图1、图2分别是唐朝和南宋的对外贸易交通路线图。前后发生变化的主要原因是( )

图1 图2

A.国家海权意识增强 B.朝贡贸易体系的影响

C.指南针已广泛应用 D.政治经济格局的演变

2.先秦汉唐之儒多注重仁民爱物、休养生息之治术,一遇“富强”之言,即斥为申(不害)商(鞅)之霸术,不以圣人之徒相许。然而两宋时期,欧阳修、王安石、陈亮等人则公然大阐功利之说,他们“斥心性之空谈,究富强之实务”,倡导义利统一。这种变化是因为宋代( )

A.重文轻武出现文官政治 B.市民阶层兴起推动观念更新

C.理学使得空谈之风兴起 D.商品经济发展影响思想观念

3.北宋文士对一些可以定格和标示自身独特性的绘画元素做出了主观选择和内涵演绎:山水、梅竹等具有人文象征寓意的绘画题材,手卷、扇画等雅玩性质的绘画形制受到文士钟爱,水墨风格也因其笔墨特性和哲学意味而广泛流行。这一审美取向( )

A.深受理学思想的影响 B.整合了社会的价值观念

C.得益于自然经济发展 D.促进了市民阶层的兴起

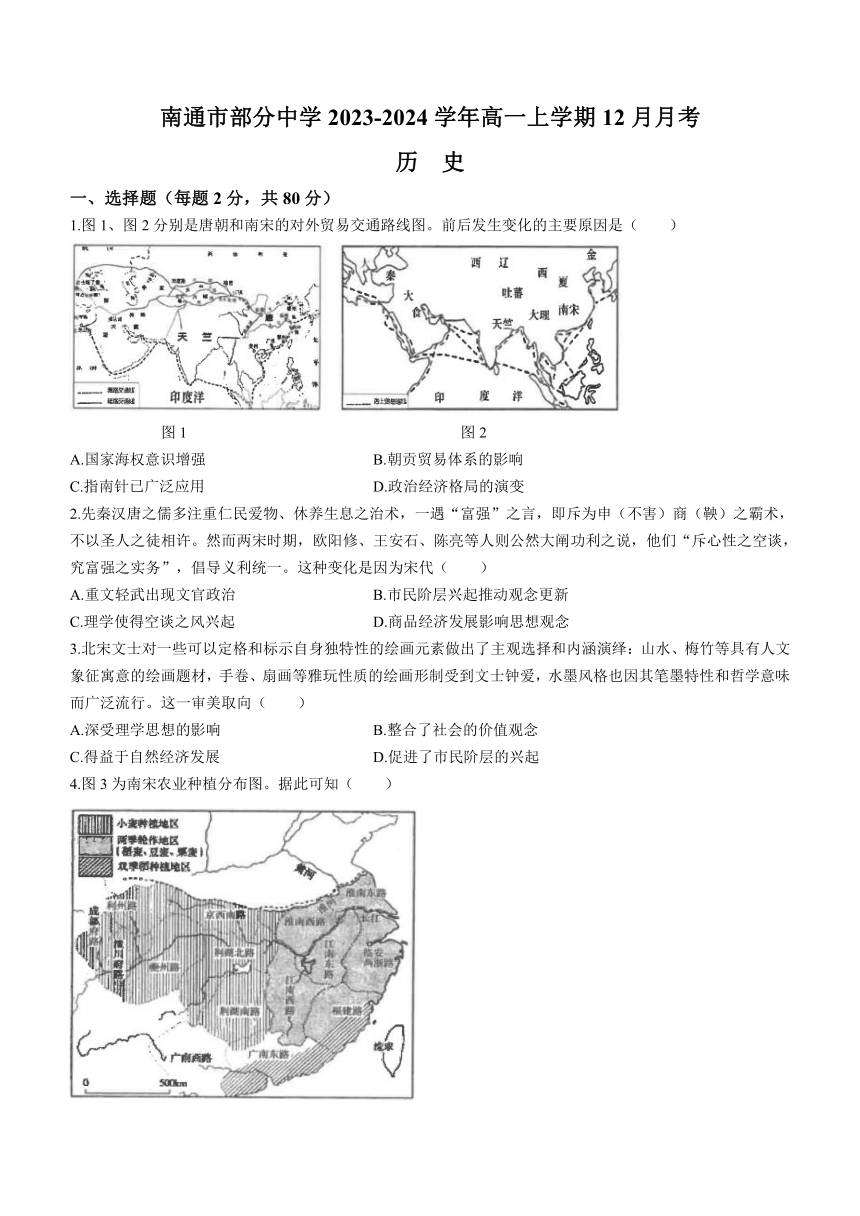

4.图3为南宋农业种植分布图。据此可知( )

图3

A.民众饮食结构根本改变 B.农作物种植因地制宜

C.南北农业发展趋向平衡 D.经济重心南移已完成

5.有学者认为,唐代文化呈现出贵族化的特质,蕴含着诸如华严、天台宗教义等较为深奥繁琐、理论色彩浓厚的思想。而宋代时期的新禅宗、理学以及新道教鼎立而三,都代表着中国平民文化的新发展,并取代了唐代贵族文化的位置。对此理解正确的是( )

A.儒学完成了哲学化和思辨化 B.文化转型深受政治经济发展影响

C.市民文学成为主流文学形式 D.宋代文化呈现出多元化发展趋势

6.《皇明祖训》中记载,朱元璋规定:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。朱元璋的目的是( )

A.强化封建皇权 B.便于传达中央政令 C.监视官民 D.控制国家兵权

7.明成祖在设立内阁的同时,又重用宦官。到明朝中后期,在内阁权威扩大的同时,代天子“批红”的司礼监权力也不断上升,甚至出现宦官专权现象。这反映出( )

A.内阁和司礼监相互制衡、共同决策 B.中央集权达到顶峰

C.内阁和司礼监权力扩大削弱了皇权 D.君主专制得到强化

8.有学者评价明朝某一历史事件“通过海上丝绸之路推行经贸和文化交流,舰队这么强大却没有进行过任何侵略,而是调解纠纷,打击海盗”。这一事件( )

A.增加了政府的财政收入 B.发展了中国与亚非国家的友好关系

C.稳定了东南沿海的形势 D.促进了中国与日本的佛教文化交流

9.明万历三年俺答汗与三娘子所筑“大青城”(今呼和浩特)被万历皇帝赐名改为“归化城”意为“归顺朝廷,接受教化”;清朝初期,位于晋蒙边界的重要关隘“杀胡口”被康熙皇帝赐名改为“杀虎口”。两处地名变更反映出( )

A.明清君主专制不断加强 B.统一多民族国家得以巩固

C.边疆地区得到有效治理 D.政治智慧助推了民族交融

10.清朝雍正时期获得密奏权的官员达1200多人,密奏内容涉及范围很宽泛,军务、政务、官吏、民情、水旱、传闻等等。雍正时期摊丁入亩、改土归流等重要政策,都是臣下密奏先提出,雍正帝再与臣下反复讨论后作出决策。据此可知密折制( )

A.提高了政府行政效率 B.有利于加强中央集权

C.增强了决策的科学性 D.能有效监察地方官员

11.图4为某同学对康雍乾时期边境治理政策所作笔记中的示意图。下列选项中,政策对应不正确的是( )

A.甲——设伊犁将军 B.乙——雅克萨之战

C.丙——派办事大臣 D.丁——设台湾行省

12.明中后期以来,苏州、松江等地民众多“取办于木棉,以花织布,以布贸银,以银米,以米兑军运(粮赋)”,当地所需粮食大量购自外地。这说明当地( )

A.新型生产关系得到发展 B.自然经济已完全解体

C.政府大力扶植棉纺织业 D.民生与市场联系密切

13.“山人”是晚明时代的一个特殊士人群体,他们多为仕途中的失败者,受王阳明“心学”的熏陶,挟才自傲,倡导个性解放,揭露社会阴暗,并由此而“非官”、“非政”、“非君”。“山人”群体的出现折射出( )

A. 明代晚期社会政治黑暗 B.陆王心学成社会主流思想

C.社会出现近代转型趋势 D.明清已受到启蒙运动影响

14.黄宗羲认为,“天下之治乱”在于“万民之忧乐”,而非在于一家一姓之兴亡。君、臣皆应将天下万民作为治理天下的中心,臣子应将其对君主的“忠”移至天下万民,应将天下百姓作为其出仕、服务之首要对象。该主张( )

A.体现了资本主义发展的要求 B.否定了传统伦理道德标准

C.凸显了知识分子的社会责任 D.推动了明末清初社会变革

15.在宋元话本里,故事的主人公不是仕宦之子,便是将门之后,而到了明代的小说里,主人公却一变而为“生药铺主管”和“市井细民”了。这一变化说明明朝( )

A.社会主流价值观念出现变化 B.士农工商的界限逐渐被打破

C.孕育着社会转型的新因素 D.政府以农为本的思想发生动摇

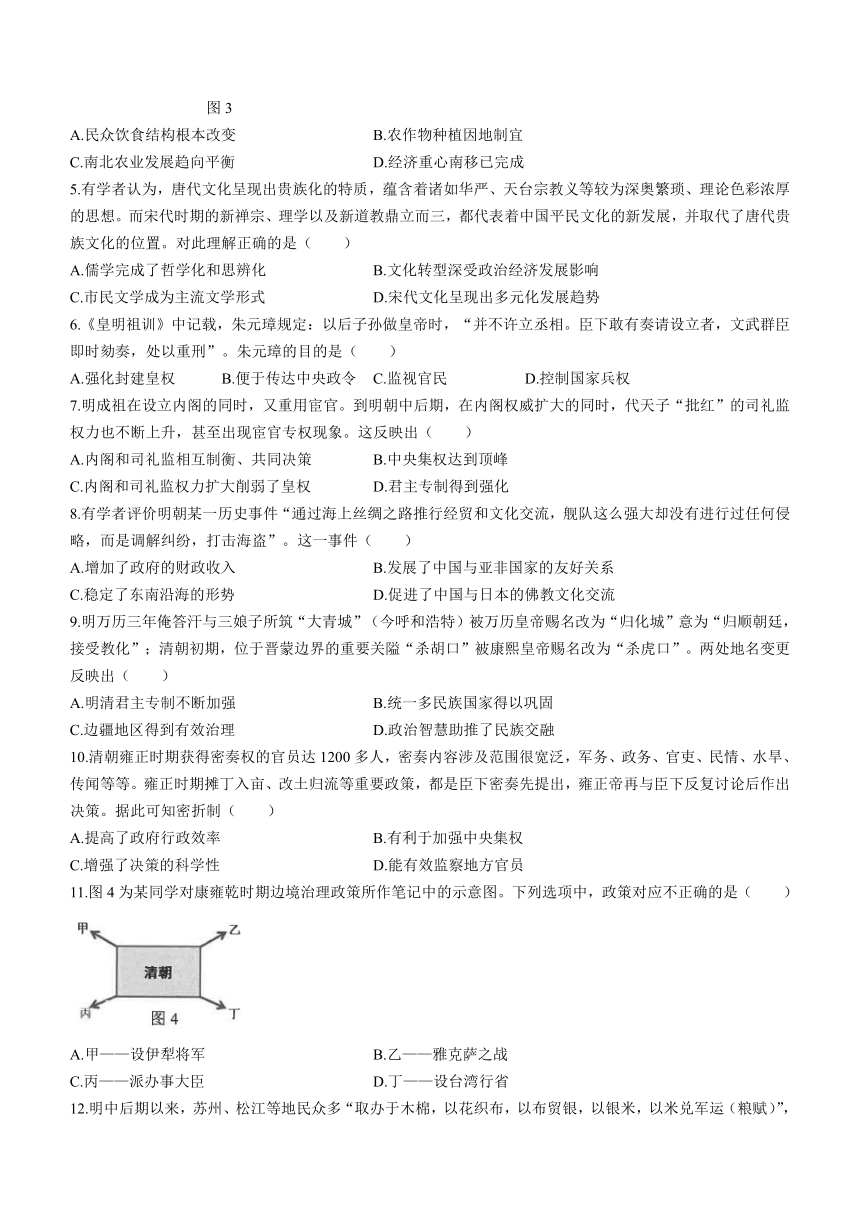

16.清乾隆年间,传教士郎世宁擅长用新的技法画马(见图5)他注重马的解剖和结构,以短细的笔触来刻画马匹皮毛的质感,观察细微,落笔准确,效果逼真。画面背景则依然使用传统的墨加淡彩的树木坡石。这体现出( )

图5

A.中西绘画风格的交流与融合 B.近代自然科学对艺术的改造

C.皇帝意志塑造新的艺术风格 D.西方文化对传统文化的渗透

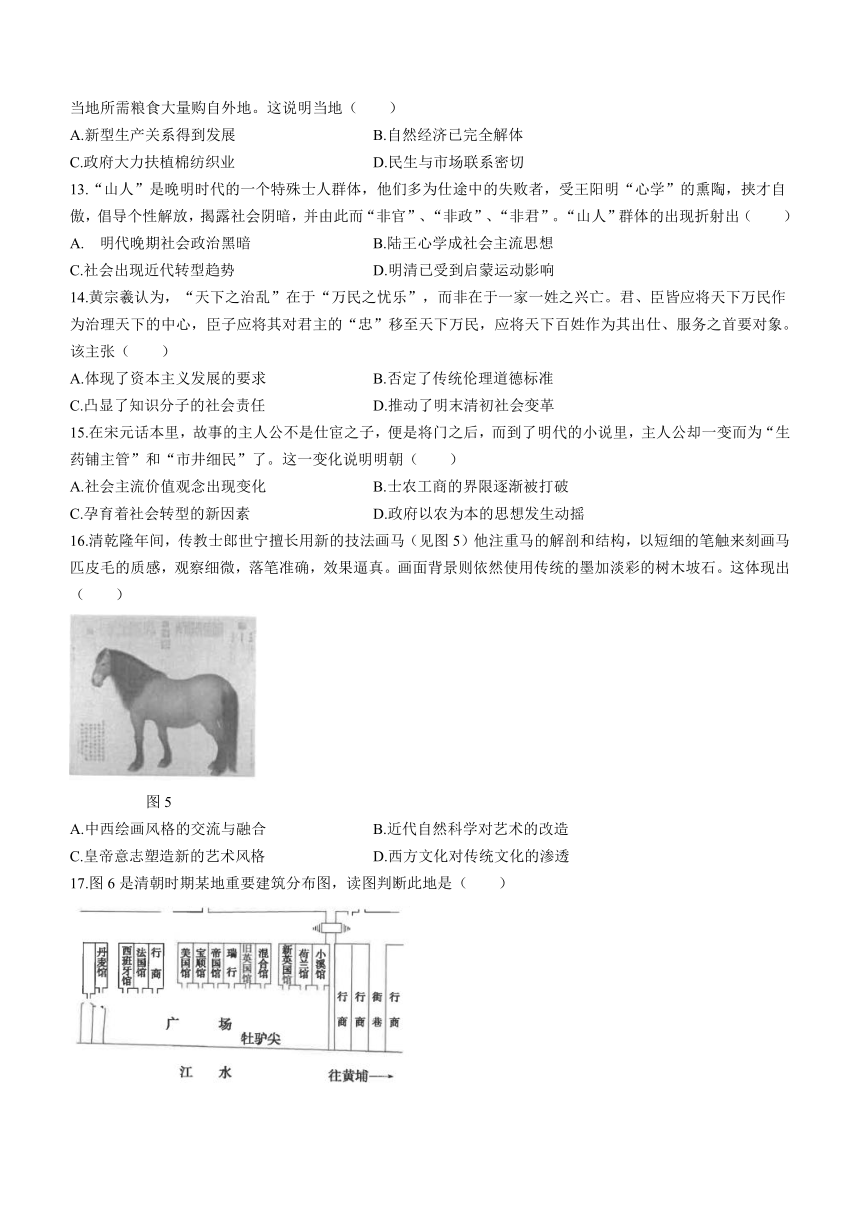

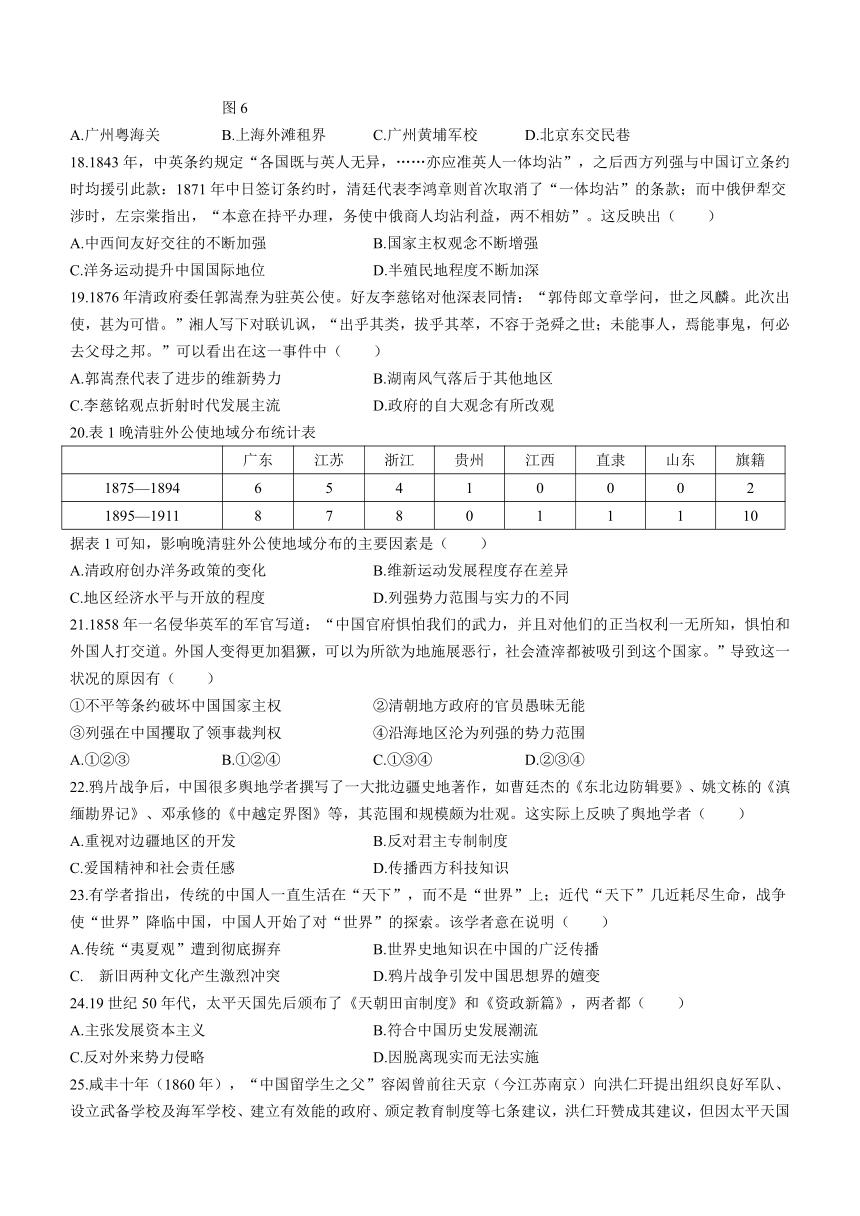

17.图6是清朝时期某地重要建筑分布图,读图判断此地是( )

图6

A.广州粤海关 B.上海外滩租界 C.广州黄埔军校 D.北京东交民巷

18.1843年,中英条约规定“各国既与英人无异,……亦应准英人一体均沾”,之后西方列强与中国订立条约时均援引此款:1871年中日签订条约时,清廷代表李鸿章则首次取消了“一体均沾”的条款;而中俄伊犁交涉时,左宗棠指出,“本意在持平办理,务使中俄商人均沾利益,两不相妨”。这反映出( )

A.中西间友好交往的不断加强 B.国家主权观念不断增强

C.洋务运动提升中国国际地位 D.半殖民地程度不断加深

19.1876年清政府委任郭嵩焘为驻英公使。好友李慈铭对他深表同情:“郭侍郎文章学问,世之凤麟。此次出使,甚为可惜。”湘人写下对联讥讽,“出乎其类,拔乎其萃,不容于尧舜之世;未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦。”可以看出在这一事件中( )

A.郭嵩焘代表了进步的维新势力 B.湖南风气落后于其他地区

C.李慈铭观点折射时代发展主流 D.政府的自大观念有所改观

20.表1晚清驻外公使地域分布统计表

广东 江苏 浙江 贵州 江西 直隶 山东 旗籍

1875—1894 6 5 4 1 0 0 0 2

1895—1911 8 7 8 0 1 1 1 10

据表1可知,影响晚清驻外公使地域分布的主要因素是( )

A.清政府创办洋务政策的变化 B.维新运动发展程度存在差异

C.地区经济水平与开放的程度 D.列强势力范围与实力的不同

21.1858年一名侵华英军的军官写道:“中国官府惧怕我们的武力,并且对他们的正当权利一无所知,惧怕和外国人打交道。外国人变得更加猖獗,可以为所欲为地施展恶行,社会渣滓都被吸引到这个国家。”导致这一状况的原因有( )

①不平等条约破坏中国国家主权 ②清朝地方政府的官员愚昧无能

③列强在中国攫取了领事裁判权 ④沿海地区沦为列强的势力范围

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

22.鸦片战争后,中国很多舆地学者撰写了一大批边疆史地著作,如曹廷杰的《东北边防辑要》、姚文栋的《滇缅勘界记》、邓承修的《中越定界图》等,其范围和规模颇为壮观。这实际上反映了舆地学者( )

A.重视对边疆地区的开发 B.反对君主专制制度

C.爱国精神和社会责任感 D.传播西方科技知识

23.有学者指出,传统的中国人一直生活在“天下”,而不是“世界”上;近代“天下”几近耗尽生命,战争使“世界”降临中国,中国人开始了对“世界”的探索。该学者意在说明( )

A.传统“夷夏观”遭到彻底摒弃 B.世界史地知识在中国的广泛传播

C. 新旧两种文化产生激烈冲突 D.鸦片战争引发中国思想界的嬗变

24.19世纪50年代,太平天国先后颁布了《天朝田亩制度》和《资政新篇》,两者都( )

A.主张发展资本主义 B.符合中国历史发展潮流

C.反对外来势力侵略 D.因脱离现实而无法实施

25.咸丰十年(1860年),“中国留学生之父”容闳曾前往天京(今江苏南京)向洪仁玕提出组织良好军队、设立武备学校及海军学校、建立有效能的政府、颁定教育制度等七条建议,洪仁玕赞成其建议,但因太平天国此时已摇摇欲坠,无法实行。容闳离开太平天国后,又向以扑灭太平天国为事业的湘军主帅曾国藩提出学习西方的建议,曾国藩接受了其建议,并将其一部分主张转化为实践,这说明( )

A.民族矛盾刺激下内战双方对时代主题有某种共识

B.以容闳为代表的晚清知识分子具有两面性、软弱性

C.太平天国与清朝要员在学习西方问题上目标一致

D. 曾国藩将主张转化为实践表明其比太平天国先进

26.有学者认为,洋务派同改良派的“变”根本区别在于:前者只布新而不除旧,后者布新同时除旧。但是,比之布新,除旧更难。因为它会打破大大小小的旧饭碗,从而把代表私人利益的仇神招来。当它与历史的惰性合流之后,又会成为护旧的力量。该学者旨在说明当时( )

A.守旧势力根深蒂固 B.社会思想新旧杂陈

C.除旧革新已成定势 D.体用观念仍需更新

27.图7为洋务派创办的军用企业和民用企业的数量变化曲线图。下列对洋务派兴办的民用企业的数量逐渐超过军用企业的数量,合理的解释有( )

图7

①国内外矛盾缓和,统治相对稳定,洋务派逐渐把重心转向民用企业

②民用企业能够解决军工的原料、新式交通运输工具等问题

③大力兴办民用企业可以寻找财源,还可以“稍分洋商之利”

④洋务派对西方认识加深,试图把运动引入到“先富后强”的轨道上

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

28.1896年9月26日,日本在中国长江下游某城市的租界正式开辟,共划定租界面积483亩,日本和西方列强纷纷在这座城市投资设厂。图8中这座城市位于( )

图8

A.① B.② C.③ D.④

29.19世纪末20世纪初,列强在华投资总额增加的情况下,投资结构却发生了很大变化:运输业由1894年的10%(投资总额中所占比重,下同)上升到1914年的38%,其他行业如贸易、制造业、金融业等都有明显下降。据此可知( )

A.洋务运动在一定程度上抵制了外国经济侵略

B.西方列强忙于一战减轻了对中国的经济掠夺

C.运输业能给列强带来更大的经济效益和权益

D.帝国主义的侵略方式已完全让位于资本输出

30.1898年7月,康有为奏请将《时务报》收归官办,以发挥更大作用,并建议将民间其他报纸收归国有,政府主办,统一舆论。《时务报》创办人汪康年则改报名为《昌言报》与之抗衡,一些新知识分子也与康疏远。这突出反映了( )

A.维新阵营的内讧与分化 B.顽固派与维新派政治对立

C.政府统一舆论的重要性 D.戊戌变法倡导思想大一统

31.某同学搜集到如图9的漫画,据此可知这一时期的中国( )

图9

A.开始沦为半殖民地半封建社会 B.半殖民地半封建化进一步加深

C.半殖民地半封建程度大大加深 D.半殖民地半封建社会完全形成

32.清末民初,以前不受关注的墨子学说受到空前关注。八国联军侵华战争之后,墨学竟有全面复兴之势,“西学墨源”说广为流行。《民报》评选的世界四大伟人,有墨子而没有孔子。这主要是由于( )

A.墨家主张与西学一致 B.儒家思想急剧衰落

C.民国建立提升墨家地位 D.重建文化自信之需

33.辛亥革命并没有使社会结构得到完全意义上的重建,各种旧势力在辛亥革命后仍然掌握权力。平民阶层没有参加革命,平民的生存条件没有发生根本性改变。据此可推知( )

A.平民阶层的政治悟性还没有觉醒 B.半殖民地半封建社会没有改变

C.辛亥革命隐藏着巨大的失败危机 D.中国民族资本主义发展较缓慢

34.朝廷自经庚子之变,知内忧外患,相迫日急……故于西狩途中,太后首以自强为询。这次“自强”( )

A.开始了中国早期现代化的尝试 B.瓦解了清政府统治的政治基础

C.涉及到改官制、废科举等举措 D.打击了列强侵略中国的野心

35.《顾维钧回忆录》记载:1912年的北京由“废帝宣统管辖之下的紫禁城”“东交民巷和民国首都三部分组成”;1913年,“(袁世凯)对国民党的活动采取了坚决镇压手段”“临时国会被解散了”“袁(世凯)下令逮捕许多重要的国民党党员”。据此可知,当时( )

A.推翻君主专制迫在眉睫 B.军阀统治丧失基础

C.帝国主义势力异常强大 D.民主革命任务艰巨

36.图10为发表于1917年的漫画《快把害虫一个一个捉出来》。此画将“民国”比喻为一棵大树,将“义军”画成一只啄木鸟,正在将隐藏在大树中的身着军装和清朝服饰的“害虫”一个个捉出来,以让“民国”成长壮大。作者意在表达( )

图10

A.抨击封建旧礼教的态度 B.拥护民主共和制的立场

C.反对袁世凯复辟的决心 D.打倒列强除军阀的愿景

37.1903年8月10日《大公报》曾发表一篇文章,其内容摘要如下:“北京自庚子乱后,城外即有玉楼春洋饭店之设,后又有清华楼。近日大纱帽胡同又有海晏楼洋饭馆于六月十七日晨开张。盖近年北京人于西学西艺虽不知讲求,而染洋习者正复不少,于此可见一斑矣。”据此可知,文章意在( )

①说明北京普遍开设了西餐馆 ②探讨北京人讲求西学西艺状况

③反映北京人当时的崇洋心理 ④记录北京风土人情的基本面相

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

38.民国初期,新的教育流派如平民教育、“工读”教育等纷纷出现,各种教育团体相继成立,如1915年的全国教育联合会、1917年的中华职业教育社等。这体现了( )

A.思想解放运动的发展 B.中西教育理念的冲突

C.民主共和政体的完善 D.近代新式教育的兴起

39.1920年5月1日,李大钊发表文章指出:“五一运动”应当是“劳工阶级的运动”,而不应“只是三五文人的运动”,知识分子不要光空喊“劳工神圣”,而要实际地到“劳工”中发动群众。这一主张( )

A.推动了五四运动的深入 B.促进了马克思主义传播

C.配合了国民革命的开展 D.奠定了建党的组织基础

40.毛泽东和陈独秀、李大钊、蔡和森、谭平山曾联名以国民党员的身份发出建议:“应联合商民、学生、农民、工人并引导他们到党的旗帜下。从人民中建立的新军队将用新的方法和新的友好精神捍卫民国。”由此可知,他们的主张( )

A.要求反对蒋介石的独裁统治 B.憧憬建立人民民主政权

C.强调团结一切力量抗日救国 D.旨在推动国民革命运动

二、非选择题:本大题共2小题,共计20分。其中,第41题8分,第42题12分。请在相应答题区域内作答。

41.(8分)阅读下列材料:

材料一 购买外洋船炮,为今日救时之第一要务。……购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发逆,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》(1861年)

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及……中国欲自强,则莫如学习外国利器;欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

——李鸿章《致总理各国事务衙门函》(1864年)

材料二 (梁启超在评价洋务派时说)知有兵事而不知有民政,知有洋务而不知有国务。以为吾中国之政教风俗无一不优于他国,所不及者唯枪耳、炮耳、船耳、机器耳。

——梁启超《李鸿章传》

完成下列要求:

(1)根据材料一,概括指出曾国藩、李鸿章的共同主张,并说明提出主张的背景。(3分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出梁启超在学习西方认识上的新突破及其实践活动。(3分)

(3)据材料一材料二,概括此阶段学习西方的特点(2分)。

42.(12分)1912年民国建立到1919年五四风雷,中华民族经历了从近代沉沦到走向复兴的伟大转折。阅读下列材料,并回答问题:

材料— “民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,是中国近代内在矛盾发展的结果,是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更迭机制,否定了整个皇权体制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度和社会思想的一大跃进。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 这以前,中国人民也发生过多次反对帝国主义和封建军阀的政治行动,可是它们或者是单纯的军事行动,或者是只有较少人参加的爱国运动。五四运动就大不相同了。它所牵动的社会面如此之广,表现出不达目的誓不罢休的顽强意志,使反动势力张皇失措。

——金冲及《二十世纪中国史纲》第一卷

材料三 五四运动以全民族的力量高举起爱国主义的伟大旗帜。五四运动,孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的伟大五四精神,其核心是爱国主义。爱国主义是我们民族精神的核心,是中华民族团结奋斗、自强不息的精神纽带。

——习近平在纪念五四运动100周年大会上的讲话

完成下列要求:

(1)结合材料一和所学知识,指出从法律上实现“民国”取代“帝国”的措施。“民国”给中国社会带来了“前无古人的变化”,请从政治制度和社会思想的角度加以说明。(4分)

(2)据材料二指出五四运动以前的政治行动有何缺陷?与之相比,五四运动又具有了哪些新的特点?(4分)

(3)依据材料三,指出五四精神的内涵。结合所学知识,如何理解习近平所说的:五四运动在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义?(4分)

答案

1-5 DDABB 6-10 ADBDC 11-15 DDCCC 16-20 AABDC

21-25 ACDDA 26-30 DDBCA 31-35 DDCCD 36-40 BDABD

41(1)主张:学习西方先进技术(师夷长技或自强求富)(1分)。

背景:从列强侵略中国,清政府面临外患角度回答(1分);从太平天国运动等反抗斗争发展,清政府面临内忧角度回答(1分)。

(2)新突破:主张学习西方政治制度(1分)(概括材料也可)。

实践:宣传维新思想(1分);参与戊戌维新运动(1分)。

(3)特点:与救亡图存相结合(1分);由学习技术到学习制度(1分)。

42(1)颁布《临时约法》;(1分)

政治制度:推翻了封建君主专制政体(封建帝制)(1分);确立了民主共和政体。(1分)社会思想:民主共和观念深入人心。(1分)

(2)缺陷:单纯的军事行动;较少人参加的爱国运动;(2分)

新的特点:牵动的社会面很广(或群众基础广泛;)(1分)不达目的誓不罢休的决心(或彻底地不妥协);(1分)

(3)内涵:爱国、进步、民主、科学。(1分)

意义:是一次彻底反帝反封的爱国运动;无产阶级登上历史舞台;是中国新民主主义革命的开端;促进了马克思主义广泛传播;为中共成立准备了条件。(任答三点,3分)

历 史

一、选择题(每题2分,共80分)

1.图1、图2分别是唐朝和南宋的对外贸易交通路线图。前后发生变化的主要原因是( )

图1 图2

A.国家海权意识增强 B.朝贡贸易体系的影响

C.指南针已广泛应用 D.政治经济格局的演变

2.先秦汉唐之儒多注重仁民爱物、休养生息之治术,一遇“富强”之言,即斥为申(不害)商(鞅)之霸术,不以圣人之徒相许。然而两宋时期,欧阳修、王安石、陈亮等人则公然大阐功利之说,他们“斥心性之空谈,究富强之实务”,倡导义利统一。这种变化是因为宋代( )

A.重文轻武出现文官政治 B.市民阶层兴起推动观念更新

C.理学使得空谈之风兴起 D.商品经济发展影响思想观念

3.北宋文士对一些可以定格和标示自身独特性的绘画元素做出了主观选择和内涵演绎:山水、梅竹等具有人文象征寓意的绘画题材,手卷、扇画等雅玩性质的绘画形制受到文士钟爱,水墨风格也因其笔墨特性和哲学意味而广泛流行。这一审美取向( )

A.深受理学思想的影响 B.整合了社会的价值观念

C.得益于自然经济发展 D.促进了市民阶层的兴起

4.图3为南宋农业种植分布图。据此可知( )

图3

A.民众饮食结构根本改变 B.农作物种植因地制宜

C.南北农业发展趋向平衡 D.经济重心南移已完成

5.有学者认为,唐代文化呈现出贵族化的特质,蕴含着诸如华严、天台宗教义等较为深奥繁琐、理论色彩浓厚的思想。而宋代时期的新禅宗、理学以及新道教鼎立而三,都代表着中国平民文化的新发展,并取代了唐代贵族文化的位置。对此理解正确的是( )

A.儒学完成了哲学化和思辨化 B.文化转型深受政治经济发展影响

C.市民文学成为主流文学形式 D.宋代文化呈现出多元化发展趋势

6.《皇明祖训》中记载,朱元璋规定:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。朱元璋的目的是( )

A.强化封建皇权 B.便于传达中央政令 C.监视官民 D.控制国家兵权

7.明成祖在设立内阁的同时,又重用宦官。到明朝中后期,在内阁权威扩大的同时,代天子“批红”的司礼监权力也不断上升,甚至出现宦官专权现象。这反映出( )

A.内阁和司礼监相互制衡、共同决策 B.中央集权达到顶峰

C.内阁和司礼监权力扩大削弱了皇权 D.君主专制得到强化

8.有学者评价明朝某一历史事件“通过海上丝绸之路推行经贸和文化交流,舰队这么强大却没有进行过任何侵略,而是调解纠纷,打击海盗”。这一事件( )

A.增加了政府的财政收入 B.发展了中国与亚非国家的友好关系

C.稳定了东南沿海的形势 D.促进了中国与日本的佛教文化交流

9.明万历三年俺答汗与三娘子所筑“大青城”(今呼和浩特)被万历皇帝赐名改为“归化城”意为“归顺朝廷,接受教化”;清朝初期,位于晋蒙边界的重要关隘“杀胡口”被康熙皇帝赐名改为“杀虎口”。两处地名变更反映出( )

A.明清君主专制不断加强 B.统一多民族国家得以巩固

C.边疆地区得到有效治理 D.政治智慧助推了民族交融

10.清朝雍正时期获得密奏权的官员达1200多人,密奏内容涉及范围很宽泛,军务、政务、官吏、民情、水旱、传闻等等。雍正时期摊丁入亩、改土归流等重要政策,都是臣下密奏先提出,雍正帝再与臣下反复讨论后作出决策。据此可知密折制( )

A.提高了政府行政效率 B.有利于加强中央集权

C.增强了决策的科学性 D.能有效监察地方官员

11.图4为某同学对康雍乾时期边境治理政策所作笔记中的示意图。下列选项中,政策对应不正确的是( )

A.甲——设伊犁将军 B.乙——雅克萨之战

C.丙——派办事大臣 D.丁——设台湾行省

12.明中后期以来,苏州、松江等地民众多“取办于木棉,以花织布,以布贸银,以银米,以米兑军运(粮赋)”,当地所需粮食大量购自外地。这说明当地( )

A.新型生产关系得到发展 B.自然经济已完全解体

C.政府大力扶植棉纺织业 D.民生与市场联系密切

13.“山人”是晚明时代的一个特殊士人群体,他们多为仕途中的失败者,受王阳明“心学”的熏陶,挟才自傲,倡导个性解放,揭露社会阴暗,并由此而“非官”、“非政”、“非君”。“山人”群体的出现折射出( )

A. 明代晚期社会政治黑暗 B.陆王心学成社会主流思想

C.社会出现近代转型趋势 D.明清已受到启蒙运动影响

14.黄宗羲认为,“天下之治乱”在于“万民之忧乐”,而非在于一家一姓之兴亡。君、臣皆应将天下万民作为治理天下的中心,臣子应将其对君主的“忠”移至天下万民,应将天下百姓作为其出仕、服务之首要对象。该主张( )

A.体现了资本主义发展的要求 B.否定了传统伦理道德标准

C.凸显了知识分子的社会责任 D.推动了明末清初社会变革

15.在宋元话本里,故事的主人公不是仕宦之子,便是将门之后,而到了明代的小说里,主人公却一变而为“生药铺主管”和“市井细民”了。这一变化说明明朝( )

A.社会主流价值观念出现变化 B.士农工商的界限逐渐被打破

C.孕育着社会转型的新因素 D.政府以农为本的思想发生动摇

16.清乾隆年间,传教士郎世宁擅长用新的技法画马(见图5)他注重马的解剖和结构,以短细的笔触来刻画马匹皮毛的质感,观察细微,落笔准确,效果逼真。画面背景则依然使用传统的墨加淡彩的树木坡石。这体现出( )

图5

A.中西绘画风格的交流与融合 B.近代自然科学对艺术的改造

C.皇帝意志塑造新的艺术风格 D.西方文化对传统文化的渗透

17.图6是清朝时期某地重要建筑分布图,读图判断此地是( )

图6

A.广州粤海关 B.上海外滩租界 C.广州黄埔军校 D.北京东交民巷

18.1843年,中英条约规定“各国既与英人无异,……亦应准英人一体均沾”,之后西方列强与中国订立条约时均援引此款:1871年中日签订条约时,清廷代表李鸿章则首次取消了“一体均沾”的条款;而中俄伊犁交涉时,左宗棠指出,“本意在持平办理,务使中俄商人均沾利益,两不相妨”。这反映出( )

A.中西间友好交往的不断加强 B.国家主权观念不断增强

C.洋务运动提升中国国际地位 D.半殖民地程度不断加深

19.1876年清政府委任郭嵩焘为驻英公使。好友李慈铭对他深表同情:“郭侍郎文章学问,世之凤麟。此次出使,甚为可惜。”湘人写下对联讥讽,“出乎其类,拔乎其萃,不容于尧舜之世;未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦。”可以看出在这一事件中( )

A.郭嵩焘代表了进步的维新势力 B.湖南风气落后于其他地区

C.李慈铭观点折射时代发展主流 D.政府的自大观念有所改观

20.表1晚清驻外公使地域分布统计表

广东 江苏 浙江 贵州 江西 直隶 山东 旗籍

1875—1894 6 5 4 1 0 0 0 2

1895—1911 8 7 8 0 1 1 1 10

据表1可知,影响晚清驻外公使地域分布的主要因素是( )

A.清政府创办洋务政策的变化 B.维新运动发展程度存在差异

C.地区经济水平与开放的程度 D.列强势力范围与实力的不同

21.1858年一名侵华英军的军官写道:“中国官府惧怕我们的武力,并且对他们的正当权利一无所知,惧怕和外国人打交道。外国人变得更加猖獗,可以为所欲为地施展恶行,社会渣滓都被吸引到这个国家。”导致这一状况的原因有( )

①不平等条约破坏中国国家主权 ②清朝地方政府的官员愚昧无能

③列强在中国攫取了领事裁判权 ④沿海地区沦为列强的势力范围

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

22.鸦片战争后,中国很多舆地学者撰写了一大批边疆史地著作,如曹廷杰的《东北边防辑要》、姚文栋的《滇缅勘界记》、邓承修的《中越定界图》等,其范围和规模颇为壮观。这实际上反映了舆地学者( )

A.重视对边疆地区的开发 B.反对君主专制制度

C.爱国精神和社会责任感 D.传播西方科技知识

23.有学者指出,传统的中国人一直生活在“天下”,而不是“世界”上;近代“天下”几近耗尽生命,战争使“世界”降临中国,中国人开始了对“世界”的探索。该学者意在说明( )

A.传统“夷夏观”遭到彻底摒弃 B.世界史地知识在中国的广泛传播

C. 新旧两种文化产生激烈冲突 D.鸦片战争引发中国思想界的嬗变

24.19世纪50年代,太平天国先后颁布了《天朝田亩制度》和《资政新篇》,两者都( )

A.主张发展资本主义 B.符合中国历史发展潮流

C.反对外来势力侵略 D.因脱离现实而无法实施

25.咸丰十年(1860年),“中国留学生之父”容闳曾前往天京(今江苏南京)向洪仁玕提出组织良好军队、设立武备学校及海军学校、建立有效能的政府、颁定教育制度等七条建议,洪仁玕赞成其建议,但因太平天国此时已摇摇欲坠,无法实行。容闳离开太平天国后,又向以扑灭太平天国为事业的湘军主帅曾国藩提出学习西方的建议,曾国藩接受了其建议,并将其一部分主张转化为实践,这说明( )

A.民族矛盾刺激下内战双方对时代主题有某种共识

B.以容闳为代表的晚清知识分子具有两面性、软弱性

C.太平天国与清朝要员在学习西方问题上目标一致

D. 曾国藩将主张转化为实践表明其比太平天国先进

26.有学者认为,洋务派同改良派的“变”根本区别在于:前者只布新而不除旧,后者布新同时除旧。但是,比之布新,除旧更难。因为它会打破大大小小的旧饭碗,从而把代表私人利益的仇神招来。当它与历史的惰性合流之后,又会成为护旧的力量。该学者旨在说明当时( )

A.守旧势力根深蒂固 B.社会思想新旧杂陈

C.除旧革新已成定势 D.体用观念仍需更新

27.图7为洋务派创办的军用企业和民用企业的数量变化曲线图。下列对洋务派兴办的民用企业的数量逐渐超过军用企业的数量,合理的解释有( )

图7

①国内外矛盾缓和,统治相对稳定,洋务派逐渐把重心转向民用企业

②民用企业能够解决军工的原料、新式交通运输工具等问题

③大力兴办民用企业可以寻找财源,还可以“稍分洋商之利”

④洋务派对西方认识加深,试图把运动引入到“先富后强”的轨道上

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

28.1896年9月26日,日本在中国长江下游某城市的租界正式开辟,共划定租界面积483亩,日本和西方列强纷纷在这座城市投资设厂。图8中这座城市位于( )

图8

A.① B.② C.③ D.④

29.19世纪末20世纪初,列强在华投资总额增加的情况下,投资结构却发生了很大变化:运输业由1894年的10%(投资总额中所占比重,下同)上升到1914年的38%,其他行业如贸易、制造业、金融业等都有明显下降。据此可知( )

A.洋务运动在一定程度上抵制了外国经济侵略

B.西方列强忙于一战减轻了对中国的经济掠夺

C.运输业能给列强带来更大的经济效益和权益

D.帝国主义的侵略方式已完全让位于资本输出

30.1898年7月,康有为奏请将《时务报》收归官办,以发挥更大作用,并建议将民间其他报纸收归国有,政府主办,统一舆论。《时务报》创办人汪康年则改报名为《昌言报》与之抗衡,一些新知识分子也与康疏远。这突出反映了( )

A.维新阵营的内讧与分化 B.顽固派与维新派政治对立

C.政府统一舆论的重要性 D.戊戌变法倡导思想大一统

31.某同学搜集到如图9的漫画,据此可知这一时期的中国( )

图9

A.开始沦为半殖民地半封建社会 B.半殖民地半封建化进一步加深

C.半殖民地半封建程度大大加深 D.半殖民地半封建社会完全形成

32.清末民初,以前不受关注的墨子学说受到空前关注。八国联军侵华战争之后,墨学竟有全面复兴之势,“西学墨源”说广为流行。《民报》评选的世界四大伟人,有墨子而没有孔子。这主要是由于( )

A.墨家主张与西学一致 B.儒家思想急剧衰落

C.民国建立提升墨家地位 D.重建文化自信之需

33.辛亥革命并没有使社会结构得到完全意义上的重建,各种旧势力在辛亥革命后仍然掌握权力。平民阶层没有参加革命,平民的生存条件没有发生根本性改变。据此可推知( )

A.平民阶层的政治悟性还没有觉醒 B.半殖民地半封建社会没有改变

C.辛亥革命隐藏着巨大的失败危机 D.中国民族资本主义发展较缓慢

34.朝廷自经庚子之变,知内忧外患,相迫日急……故于西狩途中,太后首以自强为询。这次“自强”( )

A.开始了中国早期现代化的尝试 B.瓦解了清政府统治的政治基础

C.涉及到改官制、废科举等举措 D.打击了列强侵略中国的野心

35.《顾维钧回忆录》记载:1912年的北京由“废帝宣统管辖之下的紫禁城”“东交民巷和民国首都三部分组成”;1913年,“(袁世凯)对国民党的活动采取了坚决镇压手段”“临时国会被解散了”“袁(世凯)下令逮捕许多重要的国民党党员”。据此可知,当时( )

A.推翻君主专制迫在眉睫 B.军阀统治丧失基础

C.帝国主义势力异常强大 D.民主革命任务艰巨

36.图10为发表于1917年的漫画《快把害虫一个一个捉出来》。此画将“民国”比喻为一棵大树,将“义军”画成一只啄木鸟,正在将隐藏在大树中的身着军装和清朝服饰的“害虫”一个个捉出来,以让“民国”成长壮大。作者意在表达( )

图10

A.抨击封建旧礼教的态度 B.拥护民主共和制的立场

C.反对袁世凯复辟的决心 D.打倒列强除军阀的愿景

37.1903年8月10日《大公报》曾发表一篇文章,其内容摘要如下:“北京自庚子乱后,城外即有玉楼春洋饭店之设,后又有清华楼。近日大纱帽胡同又有海晏楼洋饭馆于六月十七日晨开张。盖近年北京人于西学西艺虽不知讲求,而染洋习者正复不少,于此可见一斑矣。”据此可知,文章意在( )

①说明北京普遍开设了西餐馆 ②探讨北京人讲求西学西艺状况

③反映北京人当时的崇洋心理 ④记录北京风土人情的基本面相

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

38.民国初期,新的教育流派如平民教育、“工读”教育等纷纷出现,各种教育团体相继成立,如1915年的全国教育联合会、1917年的中华职业教育社等。这体现了( )

A.思想解放运动的发展 B.中西教育理念的冲突

C.民主共和政体的完善 D.近代新式教育的兴起

39.1920年5月1日,李大钊发表文章指出:“五一运动”应当是“劳工阶级的运动”,而不应“只是三五文人的运动”,知识分子不要光空喊“劳工神圣”,而要实际地到“劳工”中发动群众。这一主张( )

A.推动了五四运动的深入 B.促进了马克思主义传播

C.配合了国民革命的开展 D.奠定了建党的组织基础

40.毛泽东和陈独秀、李大钊、蔡和森、谭平山曾联名以国民党员的身份发出建议:“应联合商民、学生、农民、工人并引导他们到党的旗帜下。从人民中建立的新军队将用新的方法和新的友好精神捍卫民国。”由此可知,他们的主张( )

A.要求反对蒋介石的独裁统治 B.憧憬建立人民民主政权

C.强调团结一切力量抗日救国 D.旨在推动国民革命运动

二、非选择题:本大题共2小题,共计20分。其中,第41题8分,第42题12分。请在相应答题区域内作答。

41.(8分)阅读下列材料:

材料一 购买外洋船炮,为今日救时之第一要务。……购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发逆,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》(1861年)

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及……中国欲自强,则莫如学习外国利器;欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

——李鸿章《致总理各国事务衙门函》(1864年)

材料二 (梁启超在评价洋务派时说)知有兵事而不知有民政,知有洋务而不知有国务。以为吾中国之政教风俗无一不优于他国,所不及者唯枪耳、炮耳、船耳、机器耳。

——梁启超《李鸿章传》

完成下列要求:

(1)根据材料一,概括指出曾国藩、李鸿章的共同主张,并说明提出主张的背景。(3分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出梁启超在学习西方认识上的新突破及其实践活动。(3分)

(3)据材料一材料二,概括此阶段学习西方的特点(2分)。

42.(12分)1912年民国建立到1919年五四风雷,中华民族经历了从近代沉沦到走向复兴的伟大转折。阅读下列材料,并回答问题:

材料— “民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,是中国近代内在矛盾发展的结果,是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更迭机制,否定了整个皇权体制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度和社会思想的一大跃进。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 这以前,中国人民也发生过多次反对帝国主义和封建军阀的政治行动,可是它们或者是单纯的军事行动,或者是只有较少人参加的爱国运动。五四运动就大不相同了。它所牵动的社会面如此之广,表现出不达目的誓不罢休的顽强意志,使反动势力张皇失措。

——金冲及《二十世纪中国史纲》第一卷

材料三 五四运动以全民族的力量高举起爱国主义的伟大旗帜。五四运动,孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的伟大五四精神,其核心是爱国主义。爱国主义是我们民族精神的核心,是中华民族团结奋斗、自强不息的精神纽带。

——习近平在纪念五四运动100周年大会上的讲话

完成下列要求:

(1)结合材料一和所学知识,指出从法律上实现“民国”取代“帝国”的措施。“民国”给中国社会带来了“前无古人的变化”,请从政治制度和社会思想的角度加以说明。(4分)

(2)据材料二指出五四运动以前的政治行动有何缺陷?与之相比,五四运动又具有了哪些新的特点?(4分)

(3)依据材料三,指出五四精神的内涵。结合所学知识,如何理解习近平所说的:五四运动在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义?(4分)

答案

1-5 DDABB 6-10 ADBDC 11-15 DDCCC 16-20 AABDC

21-25 ACDDA 26-30 DDBCA 31-35 DDCCD 36-40 BDABD

41(1)主张:学习西方先进技术(师夷长技或自强求富)(1分)。

背景:从列强侵略中国,清政府面临外患角度回答(1分);从太平天国运动等反抗斗争发展,清政府面临内忧角度回答(1分)。

(2)新突破:主张学习西方政治制度(1分)(概括材料也可)。

实践:宣传维新思想(1分);参与戊戌维新运动(1分)。

(3)特点:与救亡图存相结合(1分);由学习技术到学习制度(1分)。

42(1)颁布《临时约法》;(1分)

政治制度:推翻了封建君主专制政体(封建帝制)(1分);确立了民主共和政体。(1分)社会思想:民主共和观念深入人心。(1分)

(2)缺陷:单纯的军事行动;较少人参加的爱国运动;(2分)

新的特点:牵动的社会面很广(或群众基础广泛;)(1分)不达目的誓不罢休的决心(或彻底地不妥协);(1分)

(3)内涵:爱国、进步、民主、科学。(1分)

意义:是一次彻底反帝反封的爱国运动;无产阶级登上历史舞台;是中国新民主主义革命的开端;促进了马克思主义广泛传播;为中共成立准备了条件。(任答三点,3分)

同课章节目录