第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 综合测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 综合测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-02 17:43:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

【单元综合测试卷】

一.选择题(共20小题)

1.《晋书》明确记载太康年间(280﹣289年),其中8年有霜雪冻灾。《魏书》记载:“雍州陨霜,杀桑麦。”而江南地区森林茂密、沼泽相连,气候温暖潮湿。材料反映出两晋南北朝时期人口南迁的原因是( )

A.北方战乱频繁 B.南方自然条件优越

C.经济重心转移 D.南方农业优于北方

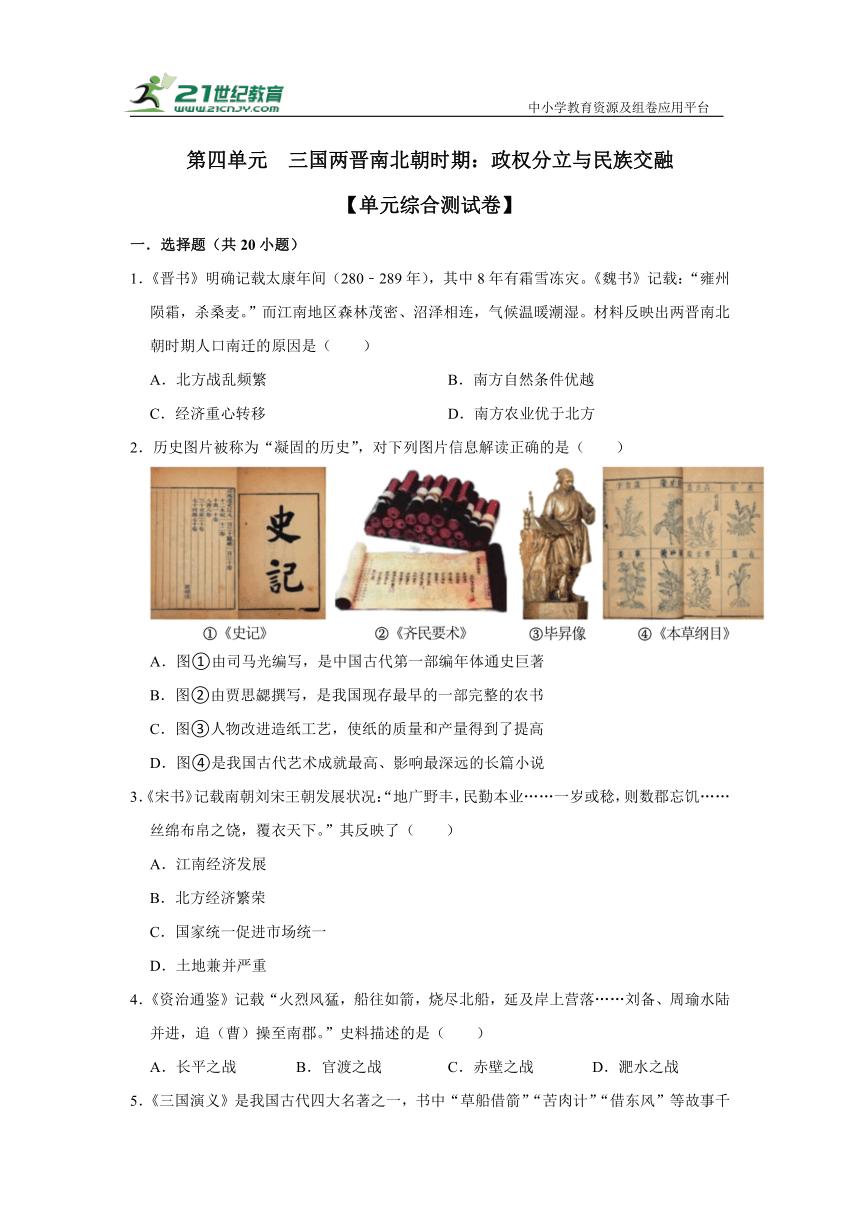

2.历史图片被称为“凝固的历史”,对下列图片信息解读正确的是( )

A.图①由司马光编写,是中国古代第一部编年体通史巨著

B.图②由贾思勰撰写,是我国现存最早的一部完整的农书

C.图③人物改进造纸工艺,使纸的质量和产量得到了提高

D.图④是我国古代艺术成就最高、影响最深远的长篇小说

3.《宋书》记载南朝刘宋王朝发展状况:“地广野丰,民勤本业……一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”其反映了( )

A.江南经济发展

B.北方经济繁荣

C.国家统一促进市场统一

D.土地兼并严重

4.《资治通鉴》记载“火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上营落……刘备、周瑜水陆并进,追(曹)操至南郡。”史料描述的是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

5.《三国演义》是我国古代四大名著之一,书中“草船借箭”“苦肉计”“借东风”等故事千百年来一直为人们津津乐道。这些故事都与哪一场著名战役有关( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.桂陵之战

6.对三国两晋南北朝时期时代特征最准确的描述是( )

A.繁荣与开放的社会

B.早期国家的产生与社会变革

C.政权分立与民族交融

D.统一多民族国家的建立和巩固

7.阅读中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.统一多民族国家的建立和巩固

B.政权分立与民族交融

C.早期国家与社会变革

D.繁荣与开放的时代

8.北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,在民族心理上,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。可见孝文帝改革( )

A.实现了南北统一

B.促进了民族交融

C.提升了洛阳的地位

D.推动了江南地区的开发

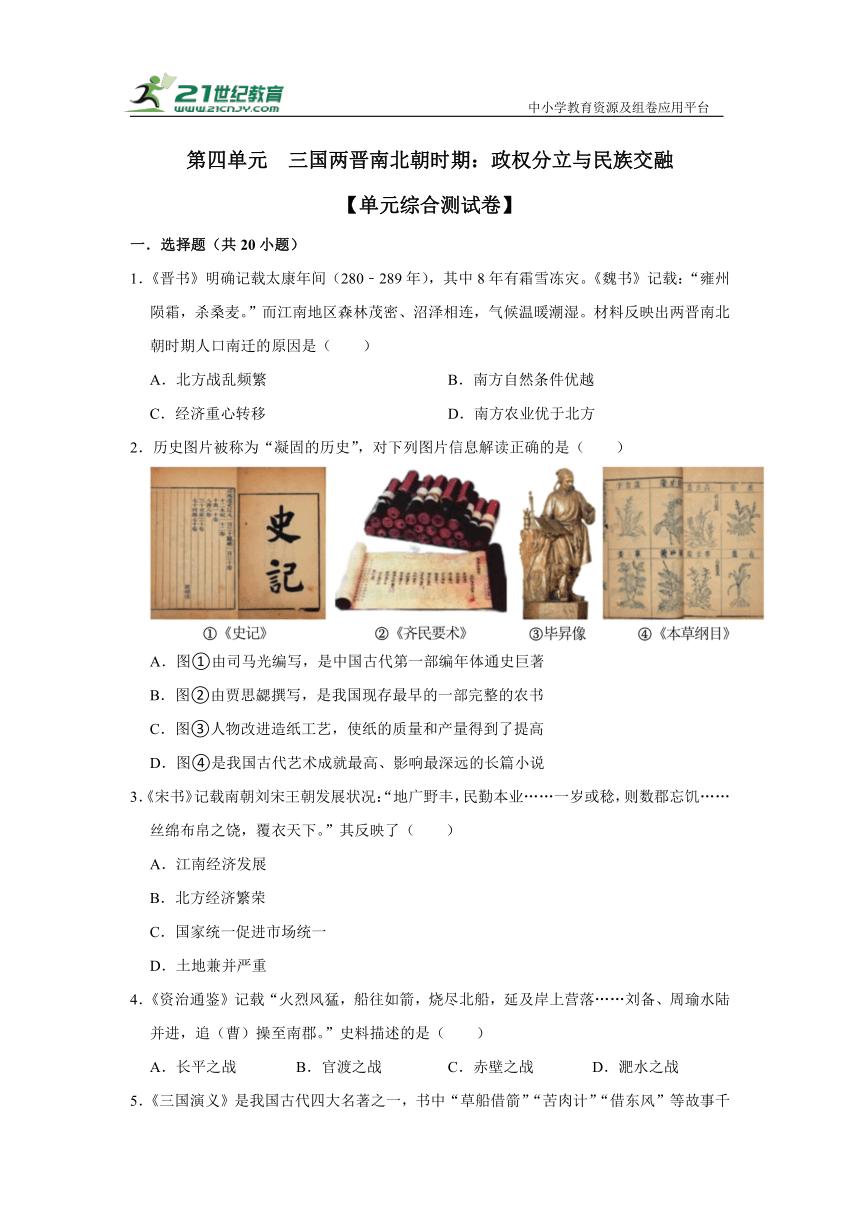

9.如图所示,漫画反映出贾思勰著书( )

收集资料 请教老农 实际试验

①关注前人记载

②汲取人民的智慧

③坚持有闻必录

④重视生产实践

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10.“反间”治乱,“苦肉”诈降,计设“连环”,巧“借”东风,一把大火化曹军战舰为灰烬。这次战役( )

A.奠定了三国鼎立的基础

B.北方陷入分裂和混乱

C.动摇了东汉统治的基础

D.为统一北方打下基础

11.《齐民要术》中记载:碎土的耙分化出有齿铁耙和无齿耙;如果按照整地播种、中耕、灌溉、收获、贮藏、运输等细分,农具多达数十种,比西汉时增加了许多,使用方法也有改进。这反映了我国当时( )

A.推行重农抑商政策

B.农业生产因地制宜

C.金属冶炼业发达

D.农业生产技术和工具的进步

12.从北宋哲宗崇宁元年(1102年)到南宋高宗绍兴三十二年(1162年),两浙地区和福建地区成年男子人口增长了约30%,成都地区成年男子人口也增长了20%。这些状况的主要原因是( )

A.高产作物催动人口增长

B.四川地区经济发展迟滞

C.重男轻女影响人口结构

D.北方战乱导致人口南迁

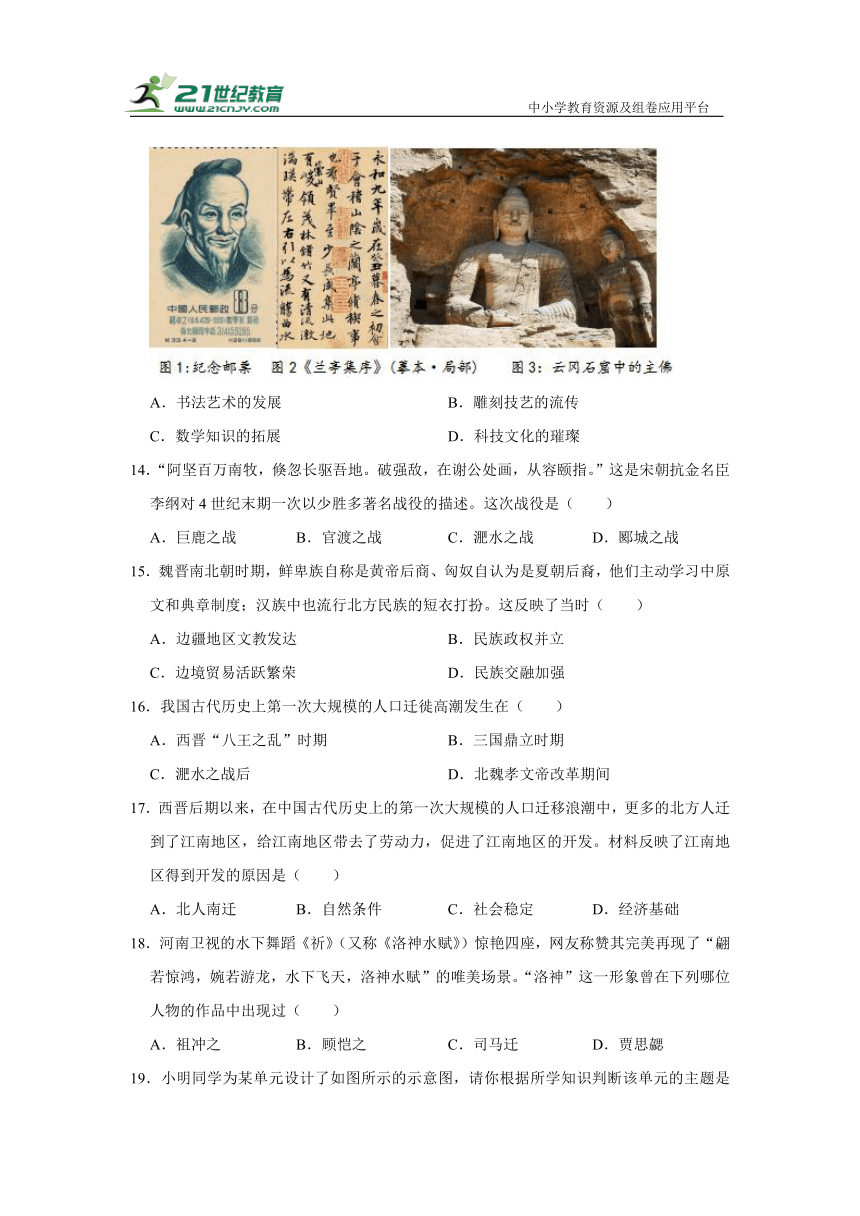

13.图1至图3所示内容共同体现了魏晋南北朝时期( )

A.书法艺术的发展 B.雕刻技艺的流传

C.数学知识的拓展 D.科技文化的璀璨

14.“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指。”这是宋朝抗金名臣李纲对4世纪末期一次以少胜多著名战役的描述。这次战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.郾城之战

15.魏晋南北朝时期,鲜卑族自称是黄帝后商、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。这反映了当时( )

A.边疆地区文教发达 B.民族政权并立

C.边境贸易活跃繁荣 D.民族交融加强

16.我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮发生在( )

A.西晋“八王之乱”时期 B.三国鼎立时期

C.淝水之战后 D.北魏孝文帝改革期间

17.西晋后期以来,在中国古代历史上的第一次大规模的人口迁移浪潮中,更多的北方人迁到了江南地区,给江南地区带去了劳动力,促进了江南地区的开发。材料反映了江南地区得到开发的原因是( )

A.北人南迁 B.自然条件 C.社会稳定 D.经济基础

18.河南卫视的水下舞蹈《祈》(又称《洛神水赋》)惊艳四座,网友称赞其完美再现了“翩若惊鸿,婉若游龙,水下飞天,洛神水赋”的唯美场景。“洛神”这一形象曾在下列哪位人物的作品中出现过( )

A.祖冲之 B.顾恺之 C.司马迁 D.贾思勰

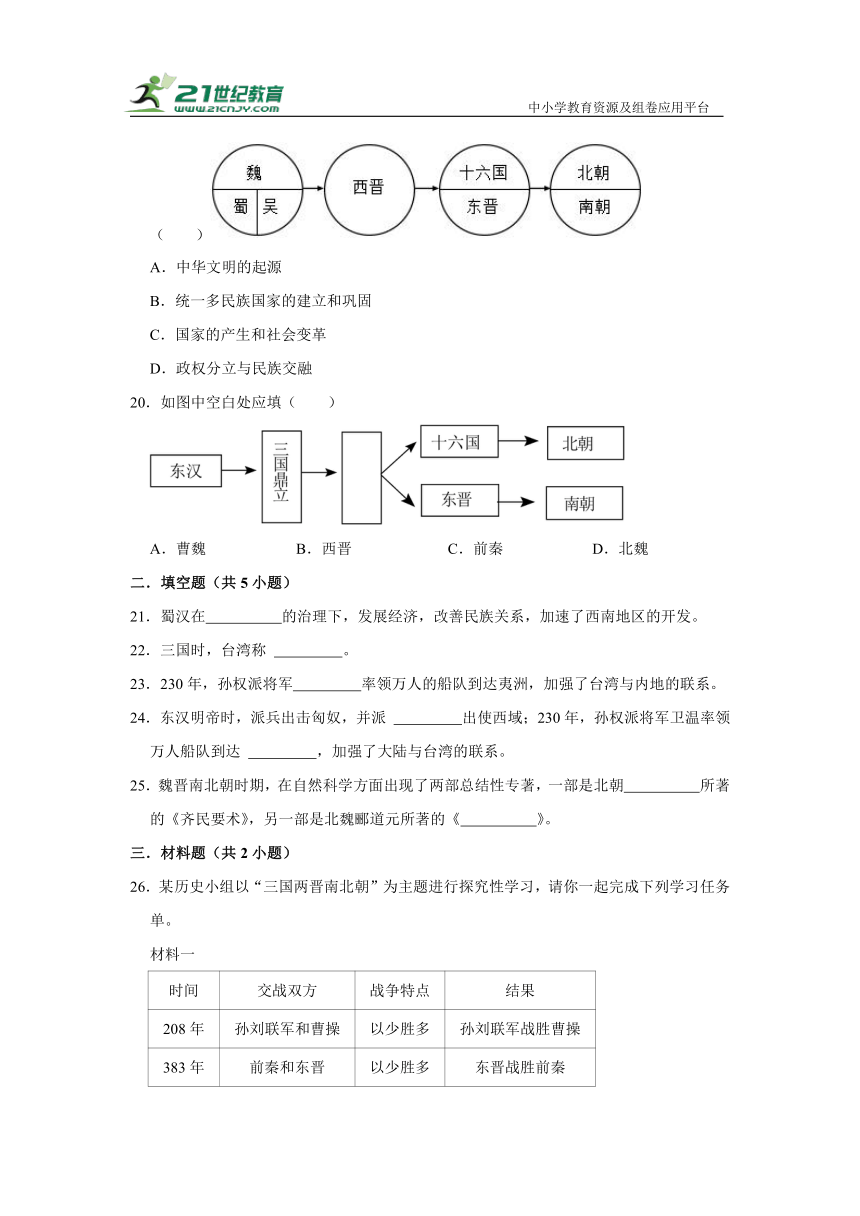

19.小明同学为某单元设计了如图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是( )

A.中华文明的起源

B.统一多民族国家的建立和巩固

C.国家的产生和社会变革

D.政权分立与民族交融

20.如图中空白处应填( )

A.曹魏 B.西晋 C.前秦 D.北魏

二.填空题(共5小题)

21.蜀汉在 的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

22.三国时,台湾称 。

23.230年,孙权派将军 率领万人的船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系。

24.东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派 出使西域;230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达 ,加强了大陆与台湾的联系。

25.魏晋南北朝时期,在自然科学方面出现了两部总结性专著,一部是北朝 所著的《齐民要术》,另一部是北魏郦道元所著的《 》。

三.材料题(共2小题)

26.某历史小组以“三国两晋南北朝”为主题进行探究性学习,请你一起完成下列学习任务单。

材料一

时间 交战双方 战争特点 结果

208年 孙刘联军和曹操 以少胜多 孙刘联军战胜曹操

383年 前秦和东晋 以少胜多 东晋战胜前秦

(1)说出材料一先后反映了哪两次战争?

材料二 魏主(孝文帝)下诏:“今欲断诸北语,一从正音……三十以下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”

——司马光《资治通鉴》

材料三

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

步六孤 陆

贺赖 贺

(2)材料二和材料三分别体现了北魏孝文帝改革中哪两项汉化措施?结合所学知识,说出孝文帝改革的作用。

材料四

(3)材料四图一贾思勰撰写了哪一农业科学著作?图二《兰亭集序》的作者是谁?他被后人誉为什么?

27.阅读材料,完成下列要求。

材料:为了便于学习和接受汉族的先进文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝不顾守旧势力的反对,于494年将都城从平城迁到洛阳。迁都以后,孝文帝要求南迁的鲜卑人必须把洛阳看作是自己的家乡,一律改穿汉服,学习汉语,采用汉姓,提倡与汉人通婚……使少数民族在语言、服饰、风俗、习惯上逐渐与汉族趋同;同时,也使中原文化得到了丰富和发展……

——摘自北师大版教材七(上)历史

(1)据材料,指出孝文帝“将都城从平城迁到洛阳”的目的。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

【单元综合测试卷答案与解析】

一.选择题(共20小题)

1.《晋书》明确记载太康年间(280﹣289年),其中8年有霜雪冻灾。《魏书》记载:“雍州陨霜,杀桑麦。”而江南地区森林茂密、沼泽相连,气候温暖潮湿。材料反映出两晋南北朝时期人口南迁的原因是( )

A.北方战乱频繁 B.南方自然条件优越

C.经济重心转移 D.南方农业优于北方

【分析】本题考查两晋南北朝时期人口南迁的原因,准确解读材料信息。

【解答】A.根据材料“雍州陨霜,杀桑麦。而江南地区森林茂密、沼泽相连,气候温暖潮湿”并结合所学可知,古雍州是现在的宁夏全境及青海、甘肃、陕西、新疆部分、内蒙部分地区。材料反映两晋南北朝时期(雍州)北方地区自然条件恶劣,没涉及北方战乱频繁,排除A。

B.据材料“而江南地区森林茂密、沼泽相连,气候温暖潮湿”可知,两晋南北朝时期人口南迁的原因是南方的自然环境比北方要优越,故B正确。

C.材料主旨是强调“两晋南北朝时期人口南迁的原因”,经济重心南移与材料信息不符,排除C。

D.据所学可知,北方人口南迁带去了先进的生产技术,使南方农业得到了发展,选项不符合史实,排除D。

故选:B。

2.历史图片被称为“凝固的历史”,对下列图片信息解读正确的是( )

A.图①由司马光编写,是中国古代第一部编年体通史巨著

B.图②由贾思勰撰写,是我国现存最早的一部完整的农书

C.图③人物改进造纸工艺,使纸的质量和产量得到了提高

D.图④是我国古代艺术成就最高、影响最深远的长篇小说

【分析】本题考查《史记》、《齐民要术》、活字印刷术、《本草纲目》的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】据所学可知,我国现存最早的一部完整的农书,是北魏贾思勰撰写的《齐民要术》,总结了我国北方劳动人民长期积累的生产经验,介绍了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富。B项正确;《史记》由司马迁编,是中国古代第一部纪传体通史巨著,排除A项;毕昇发明活字印刷术,对人类文明的发展产生了重大影响,排除C项;《本草纲目》是规模空前的药物学著作,排除D项。

故选:B。

3.《宋书》记载南朝刘宋王朝发展状况:“地广野丰,民勤本业……一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”其反映了( )

A.江南经济发展

B.北方经济繁荣

C.国家统一促进市场统一

D.土地兼并严重

【分析】本题考查江南地区得到开发的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.根据材料“地广野丰,民勤本业……一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下”及所学可知,反映了南朝时期江南地区土地得到开发及经济发展的相关内容,故A正确。

B.材料未涉及北方经济繁荣的信息,排除B。

C.南朝时期国家处于分裂动荡的状态,排除C。

D.材料未涉及土地兼并严重的相关内容,排除D。

故选:A。

4.《资治通鉴》记载“火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上营落……刘备、周瑜水陆并进,追(曹)操至南郡。”史料描述的是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

【分析】本题考查赤壁之战的相关内容,掌握基础知识。

【解答】A.长平之战是战国时期秦国与赵国军队之间的战役,排除A。

B.官渡之战是曹操与袁绍之间的战役,排除B。

C.根据材料“火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上营落……刘备、周瑜水陆并进,追(曹)操至南郡。”和所学可知,史料描述的是赤壁之战中,刘备、孙权联军与曹操军队作战的情况,故C正确。

D.淝水之战是东晋与前秦之间的战役,排除D。

故选:C。

5.《三国演义》是我国古代四大名著之一,书中“草船借箭”“苦肉计”“借东风”等故事千百年来一直为人们津津乐道。这些故事都与哪一场著名战役有关( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.桂陵之战

【分析】本题考查赤壁之战的相关内容,准确掌握基础知识。

【解答】A.官渡之战是东汉末年三大战役之一,也是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一。建安五年(公元200年),曹操军与袁绍军相持于官渡,在此展开战略决战。曹操奇袭袁军在乌巢的粮仓(今河南封丘西),继而击溃袁军主力。此战奠定了曹操统一中国北方的基础。排除A。

B.据材料“草船借箭”“苦肉计”“借东风”及所学可知,描述的是赤壁之战的历史信息,结合所学可知,赤壁之战是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年(公元208年)在长江赤壁(今湖北省赤壁市西北)一带大破曹操大军的战役。这是中国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战役之一,是三国时期三大战役中最为著名的一场,也是继阖闾破楚之后的又一次在长江流域进行的大规模江河作战。故B正确。

C.淝水之战是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水(今安徽省寿县的东南方)的一场战争。排除C。

D.桂陵之战是历史上一次著名截击战,是发生在河南长垣西北。公元前354年(周显王十五年),魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救。齐王命田忌、孙膑率军援救。孙膑认为魏以精锐攻邯郸,国内空虚,于是率军围攻魏都大梁,使魏将庞涓赶回应战。孙膑却在桂陵伏袭,打败魏军,并生擒庞涓。孙膑在此战中避实击虚、攻其必救,创造了“围魏救赵”战法,成为两千多年来军事上诱敌就范的常用手段。排除D。

故选:B。

6.对三国两晋南北朝时期时代特征最准确的描述是( )

A.繁荣与开放的社会

B.早期国家的产生与社会变革

C.政权分立与民族交融

D.统一多民族国家的建立和巩固

【分析】本题考查了三国两晋南北朝时期的历史特点。三国两晋南北朝时期政权分立,出现了魏蜀吴、西晋、东晋、南北朝等割据分裂政权。

【解答】三国两晋南北朝时期政权分立,出现了魏蜀吴、西晋、东晋、南北朝等割据分裂政权,这期间还出现了北方民族大融合的高潮。政权分立、民族融合是当时的突出特点。对三国两晋南北朝时期时代特征最准确的描述是政权分立与民族交融。

故选:C。

7.阅读中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.统一多民族国家的建立和巩固

B.政权分立与民族交融

C.早期国家与社会变革

D.繁荣与开放的时代

【分析】本题考查隋唐时期的时代特征,掌握相关基础知识。

【解答】观察图表可知,②处581年到907年处于隋唐时期,隋唐时期的时代特征是繁荣与开放的时代,D项符合题意;A项是秦汉时期的时代特征,排除;B项是魏晋南北朝时期的时代特征,排除;C项是夏商周时期的时代特征,排除。

故选:D。

8.北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,在民族心理上,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。可见孝文帝改革( )

A.实现了南北统一

B.促进了民族交融

C.提升了洛阳的地位

D.推动了江南地区的开发

【分析】本题主要考查北魏孝文帝改革,知道孝文帝改革进一步促进了民族融合。

【解答】A.材料体现了孝文帝改革促进民族交融,与史实不符,排除A项。

B.根据材料“汉语成为北方主要的通用语言,在民族心理上,以往的‘胡’‘汉’观念逐渐淡薄”可知,北魏孝文帝改革推动了汉化,促进了民族交融,故B项正确。

C.材料体现了孝文帝改革促进民族交融,未涉及洛阳地位的提升,排除C项。

D.材料体现了孝文帝改革促进民族交融,与史实不符,排除D项。

故选:B。

9.如图所示,漫画反映出贾思勰著书( )

收集资料 请教老农 实际试验

①关注前人记载

②汲取人民的智慧

③坚持有闻必录

④重视生产实践

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【分析】本题以三幅漫画为切入点,主要考查漫画反映出贾思勰著书的方法的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】《齐民要术》是北朝时期的中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农书,也是世界农学史上最早的专著之一,是中国现存的最完整的农书。《齐民要术》系统地总结了6世纪以前黄河中下游地区农牧业生产经验、食品的加工与贮藏、野生植物的利用等,对中国古代汉族农学的发展产生有重大影响。据题干漫画,漫画反映出贾思勰著书关注前人记载、汲取人民的智慧、重视生产实践。①②④符合题意。

故选:B。

10.“反间”治乱,“苦肉”诈降,计设“连环”,巧“借”东风,一把大火化曹军战舰为灰烬。这次战役( )

A.奠定了三国鼎立的基础

B.北方陷入分裂和混乱

C.动摇了东汉统治的基础

D.为统一北方打下基础

【分析】本题考查赤壁之战的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.据材料“巧‘借’东风,一把大火化曹军战舰为灰烬”及所学可知,题干描述的是赤壁之战的历史信息。赤壁之战中孙权、刘备在强敌进逼关头,结盟抗战,扬水战之长,巧用火攻,创造了中国军事史上以弱胜强的著名战例。此战为而后三国鼎立奠定了基础。故A正确。

B.“北方陷入分裂和混乱”属于魏晋时期的时代特征,排除B。

C.黄巾起义是东汉晚期的农民战争,也是中国历史上规模最大的一次宗教形式组织的民变之一,动摇了东汉统治的基础,排除C。

D.官渡之战为曹操统一北方打下基础,排除D。

故选:A。

11.《齐民要术》中记载:碎土的耙分化出有齿铁耙和无齿耙;如果按照整地播种、中耕、灌溉、收获、贮藏、运输等细分,农具多达数十种,比西汉时增加了许多,使用方法也有改进。这反映了我国当时( )

A.推行重农抑商政策

B.农业生产因地制宜

C.金属冶炼业发达

D.农业生产技术和工具的进步

【分析】本题主要考查贾思勰的《齐民要术》的相关史实。,《齐民要术》是北朝时期的著名的农学家贾思勰所著的一部农业科学著作。

【解答】北魏的贾思勰是我国历史上著名的农学家,贾思勰所著《齐民要术》总结了我国北方劳动人民长期积累的生产经验,介绍了农、林、牧、副、渔业的生产技术和方法;强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植,不误农时,提倡改进生产技术和工具。这是我国现存的第一部完整的农书,是世界农学史上的名著。据“碎土的耙分化出有齿铁杷和无齿耗;如果按照整地播种、中耕、灌溉、收获、贮藏、运输等细分,农具多达数十种,比西汉时增加了许多,使用方法也有改进。”可知,这反映了我国当时农业生产技术和工具的进步,D符合题意;推行重农抑商政策与题意不符,排除A;《齐民要术》强调农业生产因地制宜与材料主旨不符,排除B;金属冶炼业发达在材料信息中未体现,排除C。

故选:D。

12.从北宋哲宗崇宁元年(1102年)到南宋高宗绍兴三十二年(1162年),两浙地区和福建地区成年男子人口增长了约30%,成都地区成年男子人口也增长了20%。这些状况的主要原因是( )

A.高产作物催动人口增长

B.四川地区经济发展迟滞

C.重男轻女影响人口结构

D.北方战乱导致人口南迁

【分析】本题主要考查了宋朝时期的人口南迁以及原因,解题的关键是正确识读题干材料。

【解答】根据题干材料内容可知,宋朝时期人口在南迁,南方人口增加;结合所学可知,两宋期间由于政权并立,北方多战争,战争导致人口往南迁,D项正确;高产作物不是人口南迁的主要原因,排除A项;四川地区经济发展迅速,排除B项;重男轻女与人口南迁无关,排除C项。

故选:D。

13.图1至图3所示内容共同体现了魏晋南北朝时期( )

A.书法艺术的发展 B.雕刻技艺的流传

C.数学知识的拓展 D.科技文化的璀璨

【分析】本题考查魏晋时期的书法及石窟艺术成就,准确解读材料信息。

【解答】A.魏晋南北朝书法的典型代表是锺繇独创楷书书法,后人称他的楷书为绝世之作,王羲之被称为书圣,排除A。

B.图1和图2讲的均不是雕刻,排除B。

C.只有图1是数学知识,排除C。

D.根据所学可知,图1是祖冲之,把圆周率计算到小数点后七位。图2是《兰亭集序》,《兰亭集序》被称为“天下第一行书”,图3是云冈石窟中的主佛,是雕塑艺术的典型代表,因此图1至图3都描述的是科技文化,D项正确。

故选:D。

14.“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指。”这是宋朝抗金名臣李纲对4世纪末期一次以少胜多著名战役的描述。这次战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.郾城之战

【分析】本题考查淝水之战的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】由材料“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指”“4世纪末期一次以少胜多著名战役”可知,这描述的是淝水之战。淝水之战是中国古代上一次以少胜多的著名战役。383年,苻坚率军浩浩荡荡南下,企图灭亡东晋,统一中国,东晋团结一致,从容应对,以8万精兵应战,在淝水与前秦军前锋隔岸对峙,最终东晋获胜。淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态,东晋在南方取得暂时稳定,为经济发展提供了条件,C符合题意;巨鹿之战发生在公元前207年,排除A项;官渡之战发生在200年,排除B项;郾城之战发生在1140年,排除D项。

故选:C。

15.魏晋南北朝时期,鲜卑族自称是黄帝后商、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。这反映了当时( )

A.边疆地区文教发达 B.民族政权并立

C.边境贸易活跃繁荣 D.民族交融加强

【分析】本题考查了魏晋南北朝时期的民族关系。

【解答】A.材料无法说明当时边疆地区文教发达,排除A。

B.材料并未强调民族政权的并立,排除B。

C.材料体现不出边疆贸易活跃繁荣,排除C。

D.依据材料‘鲜卑族自称是黄帝后商、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。’可知,少数民族和汉族之间相互学习,反映了当时民族交融加强的特征。D正确。

故选:D。

16.我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮发生在( )

A.西晋“八王之乱”时期 B.三国鼎立时期

C.淝水之战后 D.北魏孝文帝改革期间

【分析】本题考查了人口迁徙高潮。西晋后期,国家动荡、内乱不断,出现第一次大规模的人口迁徙高潮。

【解答】依据所学可知,西晋末年,匈奴等乘汉族统治集团内乱(八王之乱)之际起兵,西北方少数民族不断向中原推进。大批北方民众纷纷渡江南下,形成了我国历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。A项符合题意。

故选:A。

17.西晋后期以来,在中国古代历史上的第一次大规模的人口迁移浪潮中,更多的北方人迁到了江南地区,给江南地区带去了劳动力,促进了江南地区的开发。材料反映了江南地区得到开发的原因是( )

A.北人南迁 B.自然条件 C.社会稳定 D.经济基础

【分析】本题主要考查了中国古代江南地区经济开发的原因,解题的关键是题干材料。

【解答】根据题干“在中国古代历史上的第一次大规模的人口迁移浪潮中,更多的北方人迁到了江南地区.给江南地区带去了劳动力,促进了江南地区的开发”可知,题干材料表明江南地区得到开发的原因是北人南迁带来劳动力,以及先进的生产技术,促进了江南地区经济发展,故A项正确;材料展示的是人口因素,未涉及自然条件、社会稳定、经济基础的内容,BCD项不符合题意,排除BCD项。

故选:A。

18.河南卫视的水下舞蹈《祈》(又称《洛神水赋》)惊艳四座,网友称赞其完美再现了“翩若惊鸿,婉若游龙,水下飞天,洛神水赋”的唯美场景。“洛神”这一形象曾在下列哪位人物的作品中出现过( )

A.祖冲之 B.顾恺之 C.司马迁 D.贾思勰

【分析】本题考查魏晋时期的绘画艺术,准确解读材料信息,掌握基础知识。

【解答】A.祖冲之是南北朝时期杰出的数学家、天文学家,其主要贡献在数学、天文历法和机械制造三方面,排除A。

B.顾恺之是东晋时期杰出的画家、绘画理论家、诗人,其代表作是《洛神赋图》《女史箴图》等,故B正确。

C.《史记》是西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史,作品中撰写了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史,排除C。

D.贾思勰是中国古代杰出的农学家,其代表性著作是《齐民要术》,排除D。

故选:B。

19.小明同学为某单元设计了如图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是( )

A.中华文明的起源

B.统一多民族国家的建立和巩固

C.国家的产生和社会变革

D.政权分立与民族交融

【分析】本题考查三国两晋南北朝时期的历史特点。

【解答】根据示意图可知三国两晋南北朝时期的政权除了西晋有过短暂的统一中国的历程,其余时间都是政权分立的局面。这一时期的社会动荡加速了不同民族的迁徙,各民族人民生活相互影响促进了民族融合,北魏孝文帝改革更是加快了北方的民族融合。由此可以判断这一单元的主题是政权分立与民族交融。

故选:D。

20.如图中空白处应填( )

A.曹魏 B.西晋 C.前秦 D.北魏

【分析】本题考查西晋建立的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】观察图片并结合所学可知,266年,司马炎建立晋朝,定都洛阳,史称西晋。280年,西晋灭吴,统一全国。B项符合题意;曹魏是三国中的一个国家,排除A项;前秦是十六国之一,排除C项;北魏是北朝中国的一个国家,排除D项。

故选:B。

二.填空题(共5小题)

21.蜀汉在 诸葛亮 的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

【分析】本题以台湾的历史和西南地区的开发为切入点,考查的是三国时期经济的发展。

【解答】蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

故答案为:

诸葛亮。

22.三国时,台湾称 夷洲 。

【分析】本题主要考查三国时的台湾的相关史实。重点掌握不同历史时期台湾与大陆的联系的相关史实。

【解答】230年,孙权派将军卫温率领船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。

故答案为:

夷洲。

23.230年,孙权派将军 卫温 率领万人的船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系。

【分析】本题考查三国时期地区经济的发展,知道三国时期孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲。

【解答】三国时期,230年孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲(今台湾),加强了台湾与内地的联系。

故答案为:

卫温。

24.东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派 班超 出使西域;230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达 夷洲 ,加强了大陆与台湾的联系。

【分析】本题主要考查班超出使西域、三国时期与台湾的联系的相关史实,重点掌握中国古代我国与边疆的关系的相关史实。

【解答】东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域。班超在西域经营三十来年,用智慧和谋略,帮助西域各国摆脱了匈奴的控制,进一步加强了西域和内地的联系。230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。

故答案为:

班超;夷洲。

25.魏晋南北朝时期,在自然科学方面出现了两部总结性专著,一部是北朝 贾思勰 所著的《齐民要术》,另一部是北魏郦道元所著的《 水经注 》。

【分析】本题考查了贾思勰和《齐民要术》、郦道元和《水经注》。

【解答】贾思勰是我国历史上著名的农学家,他所著《齐民要术》总结了我国北方劳动人民长期积累的生产经验,介绍了农、林、牧、副、渔业的生产技术和方法;强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植,不误农时,提倡改进生产技术和工具。这是我国现存的第一部完整的农书,是世界农学史上的名著。北魏的郦道元是我国古代杰出的地理学家,他所著的《水经注》是我国古代一部重要的综合性地理著作。全书以注录水道系统为纲,详细地介绍了江南流经地区的山川城镇、地形物产、风土人情、历史古迹等。

故答案为:贾思勰和《水经注》。

三.材料题(共2小题)

26.某历史小组以“三国两晋南北朝”为主题进行探究性学习,请你一起完成下列学习任务单。

材料一

时间 交战双方 战争特点 结果

208年 孙刘联军和曹操 以少胜多 孙刘联军战胜曹操

383年 前秦和东晋 以少胜多 东晋战胜前秦

(1)说出材料一先后反映了哪两次战争?

材料二 魏主(孝文帝)下诏:“今欲断诸北语,一从正音……三十以下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”

——司马光《资治通鉴》

材料三

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

步六孤 陆

贺赖 贺

(2)材料二和材料三分别体现了北魏孝文帝改革中哪两项汉化措施?结合所学知识,说出孝文帝改革的作用。

材料四

(3)材料四图一贾思勰撰写了哪一农业科学著作?图二《兰亭集序》的作者是谁?他被后人誉为什么?

【分析】本题以四则文字、图片材料为背景依托,主要考查了赤壁之战、淝水之战、孝文帝改革的措施以及影响、贾思勰的成就、王羲之的成就等知识,掌握相关基础知识。

【解答】(1)根据“孙刘联军和曹操”得出是赤壁之战,赤壁之战是公元208年曹操与孙刘联军的战争,孙刘联军以少胜多,大败曹军。为三国鼎立局面形成奠定了基础。根据“前秦和东晋”得出是淝水之战,淝水之战是公元383年前秦与东晋的战争。结果东晋以少胜多,大败前秦。淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

(2)从表格的内容可得出官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;改鲜卑姓为汉姓;(说汉语、改汉姓也可)根据所学知识可知,北魏孝文帝改革,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(3)《齐民要术》是北朝时期贾思勰写的,是我国现存最早的一部完整的农书。总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术。还提出了多种经营和商品生产等宝贵的思想。对后世的发展有深远的影响,在世界农学史上占有重要地位;东晋王羲之的代表作是《兰亭集序》,书法特点是“飘若浮云,矫若惊龙”,被誉为书圣。《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

故答案为:

(1)赤壁之战;淝水之战。

(2)措施:官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;改鲜卑姓为汉姓;(说汉语、改汉姓也可)意义:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。(任意一句即可)

(3)《齐民要术》;王羲之;书圣。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料:为了便于学习和接受汉族的先进文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝不顾守旧势力的反对,于494年将都城从平城迁到洛阳。迁都以后,孝文帝要求南迁的鲜卑人必须把洛阳看作是自己的家乡,一律改穿汉服,学习汉语,采用汉姓,提倡与汉人通婚……使少数民族在语言、服饰、风俗、习惯上逐渐与汉族趋同;同时,也使中原文化得到了丰富和发展……

——摘自北师大版教材七(上)历史

(1)据材料,指出孝文帝“将都城从平城迁到洛阳”的目的。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

【分析】本题以文字材料为背景依托,主要考查了北魏孝文帝改革相关史实,重点掌握孝文帝迁都的目的以及历史意义、如何看待孝文帝改革等知识。

【解答】(1)根据材料“为了便于学习和接受汉族的先进文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝不顾守旧势力的反对,于494年将都城从平城迁到洛阳”可知,孝文帝迁都的目的是便于学习和接受汉族的先进文化。

(2)根据上述材料和问题的探究可知,孝文帝为了便于学习和接受汉族的先进文化,顺应历史潮流,进行了改革,促进了社会的进步和国家的富强。据此可知,可以提炼的观点是顺应潮流的改革能够促进社会进步和国家富强。进行论述这一观点时,要观点明确,条理清楚。依据所学知识进行论述,有理有据,史论结合。

故答案为:

(1)目的:为了便于学习和接受汉族的先进文化。

(2)观点:顺应潮流的改革(或变法)能够促进社会进步和国家富强。

论述:北魏孝文帝顺应了历史发展潮流。通过改革,提倡鲜卑族说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等一系列汉化政策,促进了民族融合,也增强了北魏的实力。同时丰富了中原文明,促进了中华民族的发展。战国时期的商鞅变法,使秦国很快富强起来,为后来统一中国打下了坚实的基础。结论:综上所述,符合实际的改革或变法是富国强兵之路,也是社会进步的重要途径。

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

【单元综合测试卷】

一.选择题(共20小题)

1.《晋书》明确记载太康年间(280﹣289年),其中8年有霜雪冻灾。《魏书》记载:“雍州陨霜,杀桑麦。”而江南地区森林茂密、沼泽相连,气候温暖潮湿。材料反映出两晋南北朝时期人口南迁的原因是( )

A.北方战乱频繁 B.南方自然条件优越

C.经济重心转移 D.南方农业优于北方

2.历史图片被称为“凝固的历史”,对下列图片信息解读正确的是( )

A.图①由司马光编写,是中国古代第一部编年体通史巨著

B.图②由贾思勰撰写,是我国现存最早的一部完整的农书

C.图③人物改进造纸工艺,使纸的质量和产量得到了提高

D.图④是我国古代艺术成就最高、影响最深远的长篇小说

3.《宋书》记载南朝刘宋王朝发展状况:“地广野丰,民勤本业……一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”其反映了( )

A.江南经济发展

B.北方经济繁荣

C.国家统一促进市场统一

D.土地兼并严重

4.《资治通鉴》记载“火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上营落……刘备、周瑜水陆并进,追(曹)操至南郡。”史料描述的是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

5.《三国演义》是我国古代四大名著之一,书中“草船借箭”“苦肉计”“借东风”等故事千百年来一直为人们津津乐道。这些故事都与哪一场著名战役有关( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.桂陵之战

6.对三国两晋南北朝时期时代特征最准确的描述是( )

A.繁荣与开放的社会

B.早期国家的产生与社会变革

C.政权分立与民族交融

D.统一多民族国家的建立和巩固

7.阅读中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.统一多民族国家的建立和巩固

B.政权分立与民族交融

C.早期国家与社会变革

D.繁荣与开放的时代

8.北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,在民族心理上,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。可见孝文帝改革( )

A.实现了南北统一

B.促进了民族交融

C.提升了洛阳的地位

D.推动了江南地区的开发

9.如图所示,漫画反映出贾思勰著书( )

收集资料 请教老农 实际试验

①关注前人记载

②汲取人民的智慧

③坚持有闻必录

④重视生产实践

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10.“反间”治乱,“苦肉”诈降,计设“连环”,巧“借”东风,一把大火化曹军战舰为灰烬。这次战役( )

A.奠定了三国鼎立的基础

B.北方陷入分裂和混乱

C.动摇了东汉统治的基础

D.为统一北方打下基础

11.《齐民要术》中记载:碎土的耙分化出有齿铁耙和无齿耙;如果按照整地播种、中耕、灌溉、收获、贮藏、运输等细分,农具多达数十种,比西汉时增加了许多,使用方法也有改进。这反映了我国当时( )

A.推行重农抑商政策

B.农业生产因地制宜

C.金属冶炼业发达

D.农业生产技术和工具的进步

12.从北宋哲宗崇宁元年(1102年)到南宋高宗绍兴三十二年(1162年),两浙地区和福建地区成年男子人口增长了约30%,成都地区成年男子人口也增长了20%。这些状况的主要原因是( )

A.高产作物催动人口增长

B.四川地区经济发展迟滞

C.重男轻女影响人口结构

D.北方战乱导致人口南迁

13.图1至图3所示内容共同体现了魏晋南北朝时期( )

A.书法艺术的发展 B.雕刻技艺的流传

C.数学知识的拓展 D.科技文化的璀璨

14.“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指。”这是宋朝抗金名臣李纲对4世纪末期一次以少胜多著名战役的描述。这次战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.郾城之战

15.魏晋南北朝时期,鲜卑族自称是黄帝后商、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。这反映了当时( )

A.边疆地区文教发达 B.民族政权并立

C.边境贸易活跃繁荣 D.民族交融加强

16.我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮发生在( )

A.西晋“八王之乱”时期 B.三国鼎立时期

C.淝水之战后 D.北魏孝文帝改革期间

17.西晋后期以来,在中国古代历史上的第一次大规模的人口迁移浪潮中,更多的北方人迁到了江南地区,给江南地区带去了劳动力,促进了江南地区的开发。材料反映了江南地区得到开发的原因是( )

A.北人南迁 B.自然条件 C.社会稳定 D.经济基础

18.河南卫视的水下舞蹈《祈》(又称《洛神水赋》)惊艳四座,网友称赞其完美再现了“翩若惊鸿,婉若游龙,水下飞天,洛神水赋”的唯美场景。“洛神”这一形象曾在下列哪位人物的作品中出现过( )

A.祖冲之 B.顾恺之 C.司马迁 D.贾思勰

19.小明同学为某单元设计了如图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是( )

A.中华文明的起源

B.统一多民族国家的建立和巩固

C.国家的产生和社会变革

D.政权分立与民族交融

20.如图中空白处应填( )

A.曹魏 B.西晋 C.前秦 D.北魏

二.填空题(共5小题)

21.蜀汉在 的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

22.三国时,台湾称 。

23.230年,孙权派将军 率领万人的船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系。

24.东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派 出使西域;230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达 ,加强了大陆与台湾的联系。

25.魏晋南北朝时期,在自然科学方面出现了两部总结性专著,一部是北朝 所著的《齐民要术》,另一部是北魏郦道元所著的《 》。

三.材料题(共2小题)

26.某历史小组以“三国两晋南北朝”为主题进行探究性学习,请你一起完成下列学习任务单。

材料一

时间 交战双方 战争特点 结果

208年 孙刘联军和曹操 以少胜多 孙刘联军战胜曹操

383年 前秦和东晋 以少胜多 东晋战胜前秦

(1)说出材料一先后反映了哪两次战争?

材料二 魏主(孝文帝)下诏:“今欲断诸北语,一从正音……三十以下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”

——司马光《资治通鉴》

材料三

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

步六孤 陆

贺赖 贺

(2)材料二和材料三分别体现了北魏孝文帝改革中哪两项汉化措施?结合所学知识,说出孝文帝改革的作用。

材料四

(3)材料四图一贾思勰撰写了哪一农业科学著作?图二《兰亭集序》的作者是谁?他被后人誉为什么?

27.阅读材料,完成下列要求。

材料:为了便于学习和接受汉族的先进文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝不顾守旧势力的反对,于494年将都城从平城迁到洛阳。迁都以后,孝文帝要求南迁的鲜卑人必须把洛阳看作是自己的家乡,一律改穿汉服,学习汉语,采用汉姓,提倡与汉人通婚……使少数民族在语言、服饰、风俗、习惯上逐渐与汉族趋同;同时,也使中原文化得到了丰富和发展……

——摘自北师大版教材七(上)历史

(1)据材料,指出孝文帝“将都城从平城迁到洛阳”的目的。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

【单元综合测试卷答案与解析】

一.选择题(共20小题)

1.《晋书》明确记载太康年间(280﹣289年),其中8年有霜雪冻灾。《魏书》记载:“雍州陨霜,杀桑麦。”而江南地区森林茂密、沼泽相连,气候温暖潮湿。材料反映出两晋南北朝时期人口南迁的原因是( )

A.北方战乱频繁 B.南方自然条件优越

C.经济重心转移 D.南方农业优于北方

【分析】本题考查两晋南北朝时期人口南迁的原因,准确解读材料信息。

【解答】A.根据材料“雍州陨霜,杀桑麦。而江南地区森林茂密、沼泽相连,气候温暖潮湿”并结合所学可知,古雍州是现在的宁夏全境及青海、甘肃、陕西、新疆部分、内蒙部分地区。材料反映两晋南北朝时期(雍州)北方地区自然条件恶劣,没涉及北方战乱频繁,排除A。

B.据材料“而江南地区森林茂密、沼泽相连,气候温暖潮湿”可知,两晋南北朝时期人口南迁的原因是南方的自然环境比北方要优越,故B正确。

C.材料主旨是强调“两晋南北朝时期人口南迁的原因”,经济重心南移与材料信息不符,排除C。

D.据所学可知,北方人口南迁带去了先进的生产技术,使南方农业得到了发展,选项不符合史实,排除D。

故选:B。

2.历史图片被称为“凝固的历史”,对下列图片信息解读正确的是( )

A.图①由司马光编写,是中国古代第一部编年体通史巨著

B.图②由贾思勰撰写,是我国现存最早的一部完整的农书

C.图③人物改进造纸工艺,使纸的质量和产量得到了提高

D.图④是我国古代艺术成就最高、影响最深远的长篇小说

【分析】本题考查《史记》、《齐民要术》、活字印刷术、《本草纲目》的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】据所学可知,我国现存最早的一部完整的农书,是北魏贾思勰撰写的《齐民要术》,总结了我国北方劳动人民长期积累的生产经验,介绍了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富。B项正确;《史记》由司马迁编,是中国古代第一部纪传体通史巨著,排除A项;毕昇发明活字印刷术,对人类文明的发展产生了重大影响,排除C项;《本草纲目》是规模空前的药物学著作,排除D项。

故选:B。

3.《宋书》记载南朝刘宋王朝发展状况:“地广野丰,民勤本业……一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”其反映了( )

A.江南经济发展

B.北方经济繁荣

C.国家统一促进市场统一

D.土地兼并严重

【分析】本题考查江南地区得到开发的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.根据材料“地广野丰,民勤本业……一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下”及所学可知,反映了南朝时期江南地区土地得到开发及经济发展的相关内容,故A正确。

B.材料未涉及北方经济繁荣的信息,排除B。

C.南朝时期国家处于分裂动荡的状态,排除C。

D.材料未涉及土地兼并严重的相关内容,排除D。

故选:A。

4.《资治通鉴》记载“火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上营落……刘备、周瑜水陆并进,追(曹)操至南郡。”史料描述的是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

【分析】本题考查赤壁之战的相关内容,掌握基础知识。

【解答】A.长平之战是战国时期秦国与赵国军队之间的战役,排除A。

B.官渡之战是曹操与袁绍之间的战役,排除B。

C.根据材料“火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上营落……刘备、周瑜水陆并进,追(曹)操至南郡。”和所学可知,史料描述的是赤壁之战中,刘备、孙权联军与曹操军队作战的情况,故C正确。

D.淝水之战是东晋与前秦之间的战役,排除D。

故选:C。

5.《三国演义》是我国古代四大名著之一,书中“草船借箭”“苦肉计”“借东风”等故事千百年来一直为人们津津乐道。这些故事都与哪一场著名战役有关( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.桂陵之战

【分析】本题考查赤壁之战的相关内容,准确掌握基础知识。

【解答】A.官渡之战是东汉末年三大战役之一,也是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一。建安五年(公元200年),曹操军与袁绍军相持于官渡,在此展开战略决战。曹操奇袭袁军在乌巢的粮仓(今河南封丘西),继而击溃袁军主力。此战奠定了曹操统一中国北方的基础。排除A。

B.据材料“草船借箭”“苦肉计”“借东风”及所学可知,描述的是赤壁之战的历史信息,结合所学可知,赤壁之战是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年(公元208年)在长江赤壁(今湖北省赤壁市西北)一带大破曹操大军的战役。这是中国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战役之一,是三国时期三大战役中最为著名的一场,也是继阖闾破楚之后的又一次在长江流域进行的大规模江河作战。故B正确。

C.淝水之战是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水(今安徽省寿县的东南方)的一场战争。排除C。

D.桂陵之战是历史上一次著名截击战,是发生在河南长垣西北。公元前354年(周显王十五年),魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救。齐王命田忌、孙膑率军援救。孙膑认为魏以精锐攻邯郸,国内空虚,于是率军围攻魏都大梁,使魏将庞涓赶回应战。孙膑却在桂陵伏袭,打败魏军,并生擒庞涓。孙膑在此战中避实击虚、攻其必救,创造了“围魏救赵”战法,成为两千多年来军事上诱敌就范的常用手段。排除D。

故选:B。

6.对三国两晋南北朝时期时代特征最准确的描述是( )

A.繁荣与开放的社会

B.早期国家的产生与社会变革

C.政权分立与民族交融

D.统一多民族国家的建立和巩固

【分析】本题考查了三国两晋南北朝时期的历史特点。三国两晋南北朝时期政权分立,出现了魏蜀吴、西晋、东晋、南北朝等割据分裂政权。

【解答】三国两晋南北朝时期政权分立,出现了魏蜀吴、西晋、东晋、南北朝等割据分裂政权,这期间还出现了北方民族大融合的高潮。政权分立、民族融合是当时的突出特点。对三国两晋南北朝时期时代特征最准确的描述是政权分立与民族交融。

故选:C。

7.阅读中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.统一多民族国家的建立和巩固

B.政权分立与民族交融

C.早期国家与社会变革

D.繁荣与开放的时代

【分析】本题考查隋唐时期的时代特征,掌握相关基础知识。

【解答】观察图表可知,②处581年到907年处于隋唐时期,隋唐时期的时代特征是繁荣与开放的时代,D项符合题意;A项是秦汉时期的时代特征,排除;B项是魏晋南北朝时期的时代特征,排除;C项是夏商周时期的时代特征,排除。

故选:D。

8.北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,在民族心理上,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。可见孝文帝改革( )

A.实现了南北统一

B.促进了民族交融

C.提升了洛阳的地位

D.推动了江南地区的开发

【分析】本题主要考查北魏孝文帝改革,知道孝文帝改革进一步促进了民族融合。

【解答】A.材料体现了孝文帝改革促进民族交融,与史实不符,排除A项。

B.根据材料“汉语成为北方主要的通用语言,在民族心理上,以往的‘胡’‘汉’观念逐渐淡薄”可知,北魏孝文帝改革推动了汉化,促进了民族交融,故B项正确。

C.材料体现了孝文帝改革促进民族交融,未涉及洛阳地位的提升,排除C项。

D.材料体现了孝文帝改革促进民族交融,与史实不符,排除D项。

故选:B。

9.如图所示,漫画反映出贾思勰著书( )

收集资料 请教老农 实际试验

①关注前人记载

②汲取人民的智慧

③坚持有闻必录

④重视生产实践

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【分析】本题以三幅漫画为切入点,主要考查漫画反映出贾思勰著书的方法的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】《齐民要术》是北朝时期的中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农书,也是世界农学史上最早的专著之一,是中国现存的最完整的农书。《齐民要术》系统地总结了6世纪以前黄河中下游地区农牧业生产经验、食品的加工与贮藏、野生植物的利用等,对中国古代汉族农学的发展产生有重大影响。据题干漫画,漫画反映出贾思勰著书关注前人记载、汲取人民的智慧、重视生产实践。①②④符合题意。

故选:B。

10.“反间”治乱,“苦肉”诈降,计设“连环”,巧“借”东风,一把大火化曹军战舰为灰烬。这次战役( )

A.奠定了三国鼎立的基础

B.北方陷入分裂和混乱

C.动摇了东汉统治的基础

D.为统一北方打下基础

【分析】本题考查赤壁之战的相关内容,准确解读材料信息。

【解答】A.据材料“巧‘借’东风,一把大火化曹军战舰为灰烬”及所学可知,题干描述的是赤壁之战的历史信息。赤壁之战中孙权、刘备在强敌进逼关头,结盟抗战,扬水战之长,巧用火攻,创造了中国军事史上以弱胜强的著名战例。此战为而后三国鼎立奠定了基础。故A正确。

B.“北方陷入分裂和混乱”属于魏晋时期的时代特征,排除B。

C.黄巾起义是东汉晚期的农民战争,也是中国历史上规模最大的一次宗教形式组织的民变之一,动摇了东汉统治的基础,排除C。

D.官渡之战为曹操统一北方打下基础,排除D。

故选:A。

11.《齐民要术》中记载:碎土的耙分化出有齿铁耙和无齿耙;如果按照整地播种、中耕、灌溉、收获、贮藏、运输等细分,农具多达数十种,比西汉时增加了许多,使用方法也有改进。这反映了我国当时( )

A.推行重农抑商政策

B.农业生产因地制宜

C.金属冶炼业发达

D.农业生产技术和工具的进步

【分析】本题主要考查贾思勰的《齐民要术》的相关史实。,《齐民要术》是北朝时期的著名的农学家贾思勰所著的一部农业科学著作。

【解答】北魏的贾思勰是我国历史上著名的农学家,贾思勰所著《齐民要术》总结了我国北方劳动人民长期积累的生产经验,介绍了农、林、牧、副、渔业的生产技术和方法;强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植,不误农时,提倡改进生产技术和工具。这是我国现存的第一部完整的农书,是世界农学史上的名著。据“碎土的耙分化出有齿铁杷和无齿耗;如果按照整地播种、中耕、灌溉、收获、贮藏、运输等细分,农具多达数十种,比西汉时增加了许多,使用方法也有改进。”可知,这反映了我国当时农业生产技术和工具的进步,D符合题意;推行重农抑商政策与题意不符,排除A;《齐民要术》强调农业生产因地制宜与材料主旨不符,排除B;金属冶炼业发达在材料信息中未体现,排除C。

故选:D。

12.从北宋哲宗崇宁元年(1102年)到南宋高宗绍兴三十二年(1162年),两浙地区和福建地区成年男子人口增长了约30%,成都地区成年男子人口也增长了20%。这些状况的主要原因是( )

A.高产作物催动人口增长

B.四川地区经济发展迟滞

C.重男轻女影响人口结构

D.北方战乱导致人口南迁

【分析】本题主要考查了宋朝时期的人口南迁以及原因,解题的关键是正确识读题干材料。

【解答】根据题干材料内容可知,宋朝时期人口在南迁,南方人口增加;结合所学可知,两宋期间由于政权并立,北方多战争,战争导致人口往南迁,D项正确;高产作物不是人口南迁的主要原因,排除A项;四川地区经济发展迅速,排除B项;重男轻女与人口南迁无关,排除C项。

故选:D。

13.图1至图3所示内容共同体现了魏晋南北朝时期( )

A.书法艺术的发展 B.雕刻技艺的流传

C.数学知识的拓展 D.科技文化的璀璨

【分析】本题考查魏晋时期的书法及石窟艺术成就,准确解读材料信息。

【解答】A.魏晋南北朝书法的典型代表是锺繇独创楷书书法,后人称他的楷书为绝世之作,王羲之被称为书圣,排除A。

B.图1和图2讲的均不是雕刻,排除B。

C.只有图1是数学知识,排除C。

D.根据所学可知,图1是祖冲之,把圆周率计算到小数点后七位。图2是《兰亭集序》,《兰亭集序》被称为“天下第一行书”,图3是云冈石窟中的主佛,是雕塑艺术的典型代表,因此图1至图3都描述的是科技文化,D项正确。

故选:D。

14.“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指。”这是宋朝抗金名臣李纲对4世纪末期一次以少胜多著名战役的描述。这次战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.郾城之战

【分析】本题考查淝水之战的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】由材料“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指”“4世纪末期一次以少胜多著名战役”可知,这描述的是淝水之战。淝水之战是中国古代上一次以少胜多的著名战役。383年,苻坚率军浩浩荡荡南下,企图灭亡东晋,统一中国,东晋团结一致,从容应对,以8万精兵应战,在淝水与前秦军前锋隔岸对峙,最终东晋获胜。淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态,东晋在南方取得暂时稳定,为经济发展提供了条件,C符合题意;巨鹿之战发生在公元前207年,排除A项;官渡之战发生在200年,排除B项;郾城之战发生在1140年,排除D项。

故选:C。

15.魏晋南北朝时期,鲜卑族自称是黄帝后商、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。这反映了当时( )

A.边疆地区文教发达 B.民族政权并立

C.边境贸易活跃繁荣 D.民族交融加强

【分析】本题考查了魏晋南北朝时期的民族关系。

【解答】A.材料无法说明当时边疆地区文教发达,排除A。

B.材料并未强调民族政权的并立,排除B。

C.材料体现不出边疆贸易活跃繁荣,排除C。

D.依据材料‘鲜卑族自称是黄帝后商、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。’可知,少数民族和汉族之间相互学习,反映了当时民族交融加强的特征。D正确。

故选:D。

16.我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮发生在( )

A.西晋“八王之乱”时期 B.三国鼎立时期

C.淝水之战后 D.北魏孝文帝改革期间

【分析】本题考查了人口迁徙高潮。西晋后期,国家动荡、内乱不断,出现第一次大规模的人口迁徙高潮。

【解答】依据所学可知,西晋末年,匈奴等乘汉族统治集团内乱(八王之乱)之际起兵,西北方少数民族不断向中原推进。大批北方民众纷纷渡江南下,形成了我国历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。A项符合题意。

故选:A。

17.西晋后期以来,在中国古代历史上的第一次大规模的人口迁移浪潮中,更多的北方人迁到了江南地区,给江南地区带去了劳动力,促进了江南地区的开发。材料反映了江南地区得到开发的原因是( )

A.北人南迁 B.自然条件 C.社会稳定 D.经济基础

【分析】本题主要考查了中国古代江南地区经济开发的原因,解题的关键是题干材料。

【解答】根据题干“在中国古代历史上的第一次大规模的人口迁移浪潮中,更多的北方人迁到了江南地区.给江南地区带去了劳动力,促进了江南地区的开发”可知,题干材料表明江南地区得到开发的原因是北人南迁带来劳动力,以及先进的生产技术,促进了江南地区经济发展,故A项正确;材料展示的是人口因素,未涉及自然条件、社会稳定、经济基础的内容,BCD项不符合题意,排除BCD项。

故选:A。

18.河南卫视的水下舞蹈《祈》(又称《洛神水赋》)惊艳四座,网友称赞其完美再现了“翩若惊鸿,婉若游龙,水下飞天,洛神水赋”的唯美场景。“洛神”这一形象曾在下列哪位人物的作品中出现过( )

A.祖冲之 B.顾恺之 C.司马迁 D.贾思勰

【分析】本题考查魏晋时期的绘画艺术,准确解读材料信息,掌握基础知识。

【解答】A.祖冲之是南北朝时期杰出的数学家、天文学家,其主要贡献在数学、天文历法和机械制造三方面,排除A。

B.顾恺之是东晋时期杰出的画家、绘画理论家、诗人,其代表作是《洛神赋图》《女史箴图》等,故B正确。

C.《史记》是西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史,作品中撰写了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史,排除C。

D.贾思勰是中国古代杰出的农学家,其代表性著作是《齐民要术》,排除D。

故选:B。

19.小明同学为某单元设计了如图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是( )

A.中华文明的起源

B.统一多民族国家的建立和巩固

C.国家的产生和社会变革

D.政权分立与民族交融

【分析】本题考查三国两晋南北朝时期的历史特点。

【解答】根据示意图可知三国两晋南北朝时期的政权除了西晋有过短暂的统一中国的历程,其余时间都是政权分立的局面。这一时期的社会动荡加速了不同民族的迁徙,各民族人民生活相互影响促进了民族融合,北魏孝文帝改革更是加快了北方的民族融合。由此可以判断这一单元的主题是政权分立与民族交融。

故选:D。

20.如图中空白处应填( )

A.曹魏 B.西晋 C.前秦 D.北魏

【分析】本题考查西晋建立的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】观察图片并结合所学可知,266年,司马炎建立晋朝,定都洛阳,史称西晋。280年,西晋灭吴,统一全国。B项符合题意;曹魏是三国中的一个国家,排除A项;前秦是十六国之一,排除C项;北魏是北朝中国的一个国家,排除D项。

故选:B。

二.填空题(共5小题)

21.蜀汉在 诸葛亮 的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

【分析】本题以台湾的历史和西南地区的开发为切入点,考查的是三国时期经济的发展。

【解答】蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

故答案为:

诸葛亮。

22.三国时,台湾称 夷洲 。

【分析】本题主要考查三国时的台湾的相关史实。重点掌握不同历史时期台湾与大陆的联系的相关史实。

【解答】230年,孙权派将军卫温率领船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。

故答案为:

夷洲。

23.230年,孙权派将军 卫温 率领万人的船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系。

【分析】本题考查三国时期地区经济的发展,知道三国时期孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲。

【解答】三国时期,230年孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲(今台湾),加强了台湾与内地的联系。

故答案为:

卫温。

24.东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派 班超 出使西域;230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达 夷洲 ,加强了大陆与台湾的联系。

【分析】本题主要考查班超出使西域、三国时期与台湾的联系的相关史实,重点掌握中国古代我国与边疆的关系的相关史实。

【解答】东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域。班超在西域经营三十来年,用智慧和谋略,帮助西域各国摆脱了匈奴的控制,进一步加强了西域和内地的联系。230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。

故答案为:

班超;夷洲。

25.魏晋南北朝时期,在自然科学方面出现了两部总结性专著,一部是北朝 贾思勰 所著的《齐民要术》,另一部是北魏郦道元所著的《 水经注 》。

【分析】本题考查了贾思勰和《齐民要术》、郦道元和《水经注》。

【解答】贾思勰是我国历史上著名的农学家,他所著《齐民要术》总结了我国北方劳动人民长期积累的生产经验,介绍了农、林、牧、副、渔业的生产技术和方法;强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植,不误农时,提倡改进生产技术和工具。这是我国现存的第一部完整的农书,是世界农学史上的名著。北魏的郦道元是我国古代杰出的地理学家,他所著的《水经注》是我国古代一部重要的综合性地理著作。全书以注录水道系统为纲,详细地介绍了江南流经地区的山川城镇、地形物产、风土人情、历史古迹等。

故答案为:贾思勰和《水经注》。

三.材料题(共2小题)

26.某历史小组以“三国两晋南北朝”为主题进行探究性学习,请你一起完成下列学习任务单。

材料一

时间 交战双方 战争特点 结果

208年 孙刘联军和曹操 以少胜多 孙刘联军战胜曹操

383年 前秦和东晋 以少胜多 东晋战胜前秦

(1)说出材料一先后反映了哪两次战争?

材料二 魏主(孝文帝)下诏:“今欲断诸北语,一从正音……三十以下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”

——司马光《资治通鉴》

材料三

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

步六孤 陆

贺赖 贺

(2)材料二和材料三分别体现了北魏孝文帝改革中哪两项汉化措施?结合所学知识,说出孝文帝改革的作用。

材料四

(3)材料四图一贾思勰撰写了哪一农业科学著作?图二《兰亭集序》的作者是谁?他被后人誉为什么?

【分析】本题以四则文字、图片材料为背景依托,主要考查了赤壁之战、淝水之战、孝文帝改革的措施以及影响、贾思勰的成就、王羲之的成就等知识,掌握相关基础知识。

【解答】(1)根据“孙刘联军和曹操”得出是赤壁之战,赤壁之战是公元208年曹操与孙刘联军的战争,孙刘联军以少胜多,大败曹军。为三国鼎立局面形成奠定了基础。根据“前秦和东晋”得出是淝水之战,淝水之战是公元383年前秦与东晋的战争。结果东晋以少胜多,大败前秦。淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

(2)从表格的内容可得出官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;改鲜卑姓为汉姓;(说汉语、改汉姓也可)根据所学知识可知,北魏孝文帝改革,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(3)《齐民要术》是北朝时期贾思勰写的,是我国现存最早的一部完整的农书。总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术。还提出了多种经营和商品生产等宝贵的思想。对后世的发展有深远的影响,在世界农学史上占有重要地位;东晋王羲之的代表作是《兰亭集序》,书法特点是“飘若浮云,矫若惊龙”,被誉为书圣。《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

故答案为:

(1)赤壁之战;淝水之战。

(2)措施:官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;改鲜卑姓为汉姓;(说汉语、改汉姓也可)意义:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。(任意一句即可)

(3)《齐民要术》;王羲之;书圣。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料:为了便于学习和接受汉族的先进文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝不顾守旧势力的反对,于494年将都城从平城迁到洛阳。迁都以后,孝文帝要求南迁的鲜卑人必须把洛阳看作是自己的家乡,一律改穿汉服,学习汉语,采用汉姓,提倡与汉人通婚……使少数民族在语言、服饰、风俗、习惯上逐渐与汉族趋同;同时,也使中原文化得到了丰富和发展……

——摘自北师大版教材七(上)历史

(1)据材料,指出孝文帝“将都城从平城迁到洛阳”的目的。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

【分析】本题以文字材料为背景依托,主要考查了北魏孝文帝改革相关史实,重点掌握孝文帝迁都的目的以及历史意义、如何看待孝文帝改革等知识。

【解答】(1)根据材料“为了便于学习和接受汉族的先进文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝不顾守旧势力的反对,于494年将都城从平城迁到洛阳”可知,孝文帝迁都的目的是便于学习和接受汉族的先进文化。

(2)根据上述材料和问题的探究可知,孝文帝为了便于学习和接受汉族的先进文化,顺应历史潮流,进行了改革,促进了社会的进步和国家的富强。据此可知,可以提炼的观点是顺应潮流的改革能够促进社会进步和国家富强。进行论述这一观点时,要观点明确,条理清楚。依据所学知识进行论述,有理有据,史论结合。

故答案为:

(1)目的:为了便于学习和接受汉族的先进文化。

(2)观点:顺应潮流的改革(或变法)能够促进社会进步和国家富强。

论述:北魏孝文帝顺应了历史发展潮流。通过改革,提倡鲜卑族说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等一系列汉化政策,促进了民族融合,也增强了北魏的实力。同时丰富了中原文明,促进了中华民族的发展。战国时期的商鞅变法,使秦国很快富强起来,为后来统一中国打下了坚实的基础。结论:综上所述,符合实际的改革或变法是富国强兵之路,也是社会进步的重要途径。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史