2023年新高考天津历史真题(无答案)

文档属性

| 名称 | 2023年新高考天津历史真题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 347.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-04 19:52:12 | ||

图片预览

文档简介

2023年天津市普通高中学业水平等级性考试

历史试题

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时60分钟。第Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷5至7页。

答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利

第Ⅰ卷

注意事项:

1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2.本卷共15题,每题3分,共45分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

单项选择题Ⅰ:1~13题,每题3分,共39分。每题只有一个正确选项。

1.有学者把中国古代国家的起源与发展划分为三个阶段,并将第一个阶段形容为“满天星斗”,第二个阶段为“月明星稀”,第三个阶段为“皓月凌空”。与“月明星稀”的形容相类似的是

A.原始群落的分布形态 B.部族林立的邦国形态

C.早期国家的基本形态 D.大一统国家典型形态

2.秦朝灭亡后,项羽在具有绝对优势兵力的情况下,取得咸阳后没有称帝,而是分封诸王,并自立为西楚霸王;他认为“富贵不归故乡,如衣绣夜行”,遂率部东归。这主要反映了项羽

A.目光远大 B.观念传统

C.审时度势 D.优柔寡断

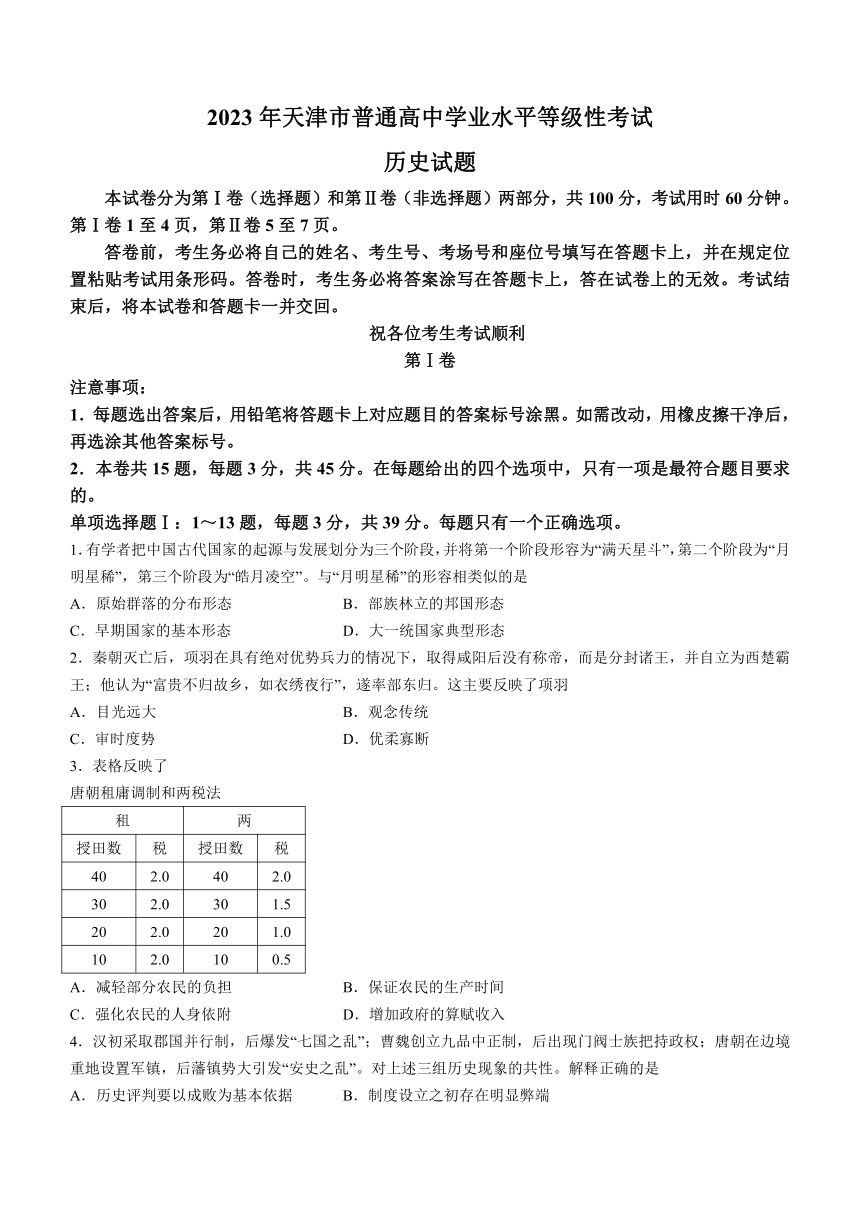

3.表格反映了

唐朝租庸调制和两税法

租 两

授田数 税 授田数 税

40 2.0 40 2.0

30 2.0 30 1.5

20 2.0 20 1.0

10 2.0 10 0.5

A.减轻部分农民的负担 B.保证农民的生产时间

C.强化农民的人身依附 D.增加政府的算赋收入

4.汉初采取郡国并行制,后爆发“七国之乱”;曹魏创立九品中正制,后出现门阀士族把持政权;唐朝在边境重地设置军镇,后藩镇势大引发“安史之乱”。对上述三组历史现象的共性。解释正确的是

A.历史评判要以成败为基本依据 B.制度设立之初存在明显弊端

C.中央与地方矛盾导致社会动荡 D.历史事物之间因果关联复杂

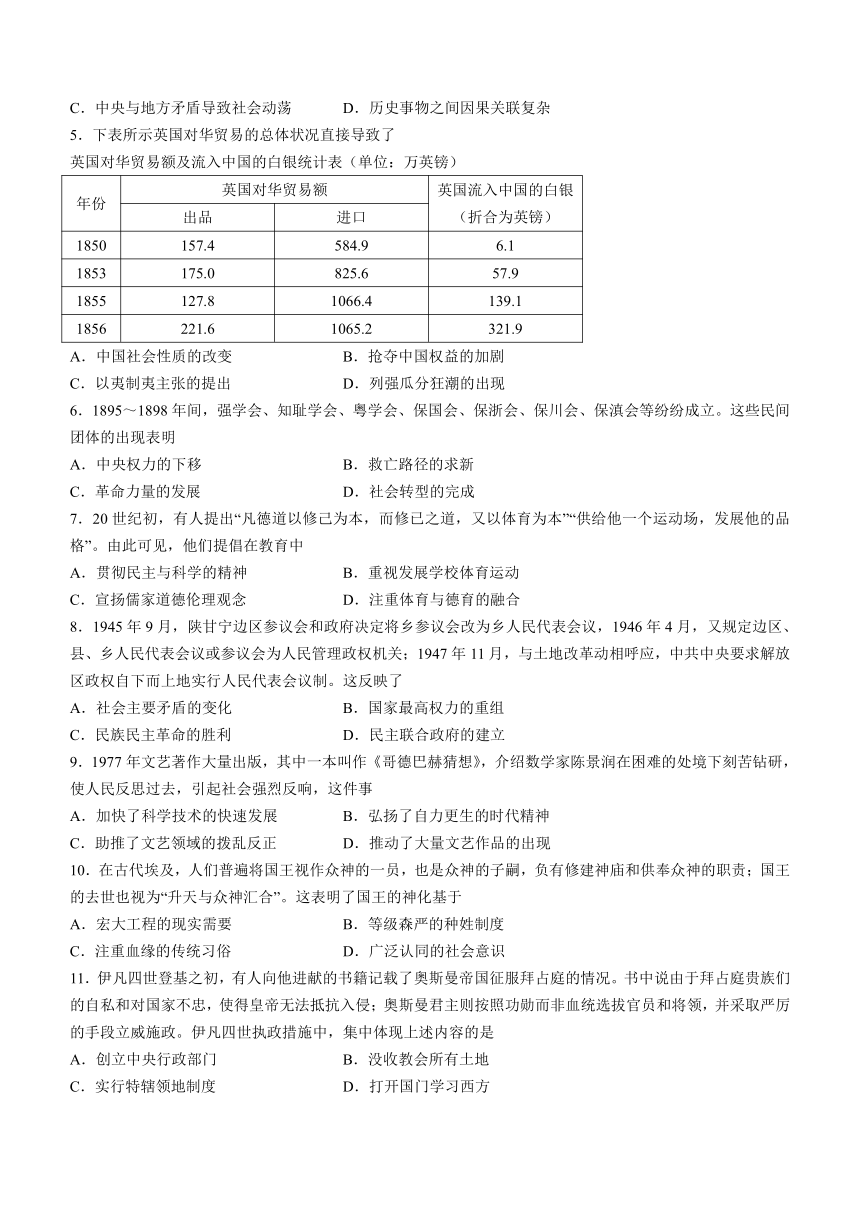

5.下表所示英国对华贸易的总体状况直接导致了

英国对华贸易额及流入中国的白银统计表(单位:万英镑)

年份 英国对华贸易额 英国流入中国的白银(折合为英镑)

出品 进口

1850 157.4 584.9 6.1

1853 175.0 825.6 57.9

1855 127.8 1066.4 139.1

1856 221.6 1065.2 321.9

A.中国社会性质的改变 B.抢夺中国权益的加剧

C.以夷制夷主张的提出 D.列强瓜分狂潮的出现

6.1895~1898年间,强学会、知耻学会、粤学会、保国会、保浙会、保川会、保滇会等纷纷成立。这些民间团体的出现表明

A.中央权力的下移 B.救亡路径的求新

C.革命力量的发展 D.社会转型的完成

7.20世纪初,有人提出“凡德道以修己为本,而修已之道,又以体育为本”“供给他一个运动场,发展他的品格”。由此可见,他们提倡在教育中

A.贯彻民主与科学的精神 B.重视发展学校体育运动

C.宣扬儒家道德伦理观念 D.注重体育与德育的融合

8.1945年9月,陕甘宁边区参议会和政府决定将乡参议会改为乡人民代表会议,1946年4月,又规定边区、县、乡人民代表会议或参议会为人民管理政权机关;1947年11月,与土地改革动相呼应,中共中央要求解放区政权自下而上地实行人民代表会议制。这反映了

A.社会主要矛盾的变化 B.国家最高权力的重组

C.民族民主革命的胜利 D.民主联合政府的建立

9.1977年文艺著作大量出版,其中一本叫作《哥德巴赫猜想》,介绍数学家陈景润在困难的处境下刻苦钻研,使人民反思过去,引起社会强烈反响,这件事

A.加快了科学技术的快速发展 B.弘扬了自力更生的时代精神

C.助推了文艺领域的拨乱反正 D.推动了大量文艺作品的出现

10.在古代埃及,人们普遍将国王视作众神的一员,也是众神的子嗣,负有修建神庙和供奉众神的职责;国王的去世也视为“升天与众神汇合”。这表明了国王的神化基于

A.宏大工程的现实需要 B.等级森严的种姓制度

C.注重血缘的传统习俗 D.广泛认同的社会意识

11.伊凡四世登基之初,有人向他进献的书籍记载了奥斯曼帝国征服拜占庭的情况。书中说由于拜占庭贵族们的自私和对国家不忠,使得皇帝无法抵抗入侵;奥斯曼君主则按照功勋而非血统选拔官员和将领,并采取严厉的手段立威施政。伊凡四世执政措施中,集中体现上述内容的是

A.创立中央行政部门 B.没收教会所有土地

C.实行特辖领地制度 D.打开国门学习西方

12.造成下图中两次明显变化的共同原因是1884~1974年全球货船航运费率变化示意图

A.国际局势的剧变 B.技术变革的推动

C.全球治理的加强 D.自由贸易的发展

13.20世纪六七十年代,为了减少美国对日本的贸易逆差,日美两国签订了多个限制日本纺织品出口的协定,而随后日本彩电对美出口激增;在美国压力下,日本限制了彩电出口,但此后日本汽车出口到美国的数量暴涨。该时期日美贸易情况

A.反映了经济全球化程度提高 B.体现了世界格局的根本变化

C.说明了日本国内市场的扩大 D.奠定了国际合作的全新基础

单项选择题Ⅱ:14~15题,每题3分,共6分。每一选项的分值分别为3、2、1、0分。选出最佳一项,多选不得分。

14.以更宽广的视角解读图中信息,可以认识到

A.各地商帮长途贸易活跃 B.国际垄断资本日益扩张

C.世界经济联系不断加强 D.自然经济占据主导地位

15.在英国资产阶级革命中,议会审判国土时,并未剥夺国王的地位当作平民审判,主要审判他作为国王犯了什么罪,而不是普通人的罪,最终议会判处国王死刑。议会得以对国王进行审判和判决,最关键的是当时的英国明确了

A.财产分配问题 B.革命对象问题

C.法律尊严问题 D.主权归属问题

第Ⅱ卷

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2.本卷共3题,共55分。

16.阅读材料,完成下列要求。

材料

徐光启的《农政全书》共70多万字,分农本、田制、农事、水利、农器、树艺、桑蚕、种植等12个门类。徐光启撰写6万多字,皆为亲身体验所得。他在书中转录了大量前代和同时代的农业文献,并附有自己的见解或评论。

17世纪末至18世纪,《农政全书》传至日本和朝鲜。日本学者据《农政全书》整理、编写了“救荒本草”“野菜谱”“甘薯记”,此后,这些内容在日本应对历次大饥荒中起到了重要作用。日本实现了农业现代化后,《农政全书》仍然受到重视,为推进现代有机农业的发展提供了重要借鉴。

1735年,法国人杜赫德等编写的《中华帝国全志》出版,书中含有《农政全书》等中国科技典籍的部分内容;1738年,该书英译本在伦敦出版,中国桑蚕织造技术和经验促进了法英两国丝织业的发展。18~19世纪,俄国翻译了《农政全书》,推广了中国的桑蚕织造技术。

——摘编自《科学技术史》等

(1)根据材料并结合所学内容,概括《农政全书》的基本特点;说明该书在国外的传播及所起的作用。

(2)根据材料并结合所学内容,简述对明清时期中国科学技术状况的认识。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

1951年春,中央财政经济委员会等部门根据“三年准备,十年计划经济建设”的部署,着手试编第一个五年计划。在苏联政府的帮助下,采取边制定、边执行的办法,经过多次修改,1955年,中国共产党全国代表会议原则通过,第一届全国人民代表大会第二次会议正式审议并通过了《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(1953~1957)》,计划中规定优先发展重工业和相应地发展农业、轻工业;轻、重工业的投资比例为1︰7.3;大中型工业建设项目的53%分布在内地,222个项目分布在东北和沿海城市,合理地利用原有工业基础。

——摘编自《中国共产党历史》等

材料二

1996年,经中共中央建议,八届全国人大四次会议审议并通过了《关于国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》。纲要提出指导国民经济和社会发展的方针,更多关注经济发展的主要任务和战略布局、改革开放的主要任务和部署、社会发展的主要任务和基本政策等宏观经济问题;纲要要求,到2000年实现人均国民生产总值比1980年翻两番,基本消除贫困现象,人民生活达到小康水平,加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体系;到2010年实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制,经过十五年的努力,使中国的社会生产力、综合国力、人民生活水平再上一个大的台阶,为下个世纪中叶实现第三步战略目标,基本实现现代化,开创新的局面。

——摘编自《中国改革开放30年》等

(1)根据材料一并结合所学内容,简要归纳“一五”计划制定的历史背景及其意义。

(2)比较材料一、二并结合所学内容,指出两个有关五年计划的文件在主要内容上的不同,并略述从中得到的启示。

18.阅读材料,完成下列要求。

在历史研究和学习中,有一类概念主要是对具体历史史实的总结、概括和说明,用来指代特定的历史事物,如近代科学革命、欧洲启蒙运动、冷战等。还有一类概念,通过对某一历史事物特质的提炼,形成具有一定抽象意义、使用范围更为广泛的概念,如科学精神、启蒙思想、冷战思维等,它们既与特定的历史事物相联系,又被赋予了不同于第一类概念的新含义。

从科学精神、启蒙思想、冷战思维三个概念中选择一个,写出这一概念的定义,并说明其与历史事物的联系及其具有的新含义。(要求:1概念定义完整明确;2所联系的历史事物具体准确;3含义表述清晰,体现新意)

历史试题

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时60分钟。第Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷5至7页。

答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利

第Ⅰ卷

注意事项:

1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2.本卷共15题,每题3分,共45分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

单项选择题Ⅰ:1~13题,每题3分,共39分。每题只有一个正确选项。

1.有学者把中国古代国家的起源与发展划分为三个阶段,并将第一个阶段形容为“满天星斗”,第二个阶段为“月明星稀”,第三个阶段为“皓月凌空”。与“月明星稀”的形容相类似的是

A.原始群落的分布形态 B.部族林立的邦国形态

C.早期国家的基本形态 D.大一统国家典型形态

2.秦朝灭亡后,项羽在具有绝对优势兵力的情况下,取得咸阳后没有称帝,而是分封诸王,并自立为西楚霸王;他认为“富贵不归故乡,如衣绣夜行”,遂率部东归。这主要反映了项羽

A.目光远大 B.观念传统

C.审时度势 D.优柔寡断

3.表格反映了

唐朝租庸调制和两税法

租 两

授田数 税 授田数 税

40 2.0 40 2.0

30 2.0 30 1.5

20 2.0 20 1.0

10 2.0 10 0.5

A.减轻部分农民的负担 B.保证农民的生产时间

C.强化农民的人身依附 D.增加政府的算赋收入

4.汉初采取郡国并行制,后爆发“七国之乱”;曹魏创立九品中正制,后出现门阀士族把持政权;唐朝在边境重地设置军镇,后藩镇势大引发“安史之乱”。对上述三组历史现象的共性。解释正确的是

A.历史评判要以成败为基本依据 B.制度设立之初存在明显弊端

C.中央与地方矛盾导致社会动荡 D.历史事物之间因果关联复杂

5.下表所示英国对华贸易的总体状况直接导致了

英国对华贸易额及流入中国的白银统计表(单位:万英镑)

年份 英国对华贸易额 英国流入中国的白银(折合为英镑)

出品 进口

1850 157.4 584.9 6.1

1853 175.0 825.6 57.9

1855 127.8 1066.4 139.1

1856 221.6 1065.2 321.9

A.中国社会性质的改变 B.抢夺中国权益的加剧

C.以夷制夷主张的提出 D.列强瓜分狂潮的出现

6.1895~1898年间,强学会、知耻学会、粤学会、保国会、保浙会、保川会、保滇会等纷纷成立。这些民间团体的出现表明

A.中央权力的下移 B.救亡路径的求新

C.革命力量的发展 D.社会转型的完成

7.20世纪初,有人提出“凡德道以修己为本,而修已之道,又以体育为本”“供给他一个运动场,发展他的品格”。由此可见,他们提倡在教育中

A.贯彻民主与科学的精神 B.重视发展学校体育运动

C.宣扬儒家道德伦理观念 D.注重体育与德育的融合

8.1945年9月,陕甘宁边区参议会和政府决定将乡参议会改为乡人民代表会议,1946年4月,又规定边区、县、乡人民代表会议或参议会为人民管理政权机关;1947年11月,与土地改革动相呼应,中共中央要求解放区政权自下而上地实行人民代表会议制。这反映了

A.社会主要矛盾的变化 B.国家最高权力的重组

C.民族民主革命的胜利 D.民主联合政府的建立

9.1977年文艺著作大量出版,其中一本叫作《哥德巴赫猜想》,介绍数学家陈景润在困难的处境下刻苦钻研,使人民反思过去,引起社会强烈反响,这件事

A.加快了科学技术的快速发展 B.弘扬了自力更生的时代精神

C.助推了文艺领域的拨乱反正 D.推动了大量文艺作品的出现

10.在古代埃及,人们普遍将国王视作众神的一员,也是众神的子嗣,负有修建神庙和供奉众神的职责;国王的去世也视为“升天与众神汇合”。这表明了国王的神化基于

A.宏大工程的现实需要 B.等级森严的种姓制度

C.注重血缘的传统习俗 D.广泛认同的社会意识

11.伊凡四世登基之初,有人向他进献的书籍记载了奥斯曼帝国征服拜占庭的情况。书中说由于拜占庭贵族们的自私和对国家不忠,使得皇帝无法抵抗入侵;奥斯曼君主则按照功勋而非血统选拔官员和将领,并采取严厉的手段立威施政。伊凡四世执政措施中,集中体现上述内容的是

A.创立中央行政部门 B.没收教会所有土地

C.实行特辖领地制度 D.打开国门学习西方

12.造成下图中两次明显变化的共同原因是1884~1974年全球货船航运费率变化示意图

A.国际局势的剧变 B.技术变革的推动

C.全球治理的加强 D.自由贸易的发展

13.20世纪六七十年代,为了减少美国对日本的贸易逆差,日美两国签订了多个限制日本纺织品出口的协定,而随后日本彩电对美出口激增;在美国压力下,日本限制了彩电出口,但此后日本汽车出口到美国的数量暴涨。该时期日美贸易情况

A.反映了经济全球化程度提高 B.体现了世界格局的根本变化

C.说明了日本国内市场的扩大 D.奠定了国际合作的全新基础

单项选择题Ⅱ:14~15题,每题3分,共6分。每一选项的分值分别为3、2、1、0分。选出最佳一项,多选不得分。

14.以更宽广的视角解读图中信息,可以认识到

A.各地商帮长途贸易活跃 B.国际垄断资本日益扩张

C.世界经济联系不断加强 D.自然经济占据主导地位

15.在英国资产阶级革命中,议会审判国土时,并未剥夺国王的地位当作平民审判,主要审判他作为国王犯了什么罪,而不是普通人的罪,最终议会判处国王死刑。议会得以对国王进行审判和判决,最关键的是当时的英国明确了

A.财产分配问题 B.革命对象问题

C.法律尊严问题 D.主权归属问题

第Ⅱ卷

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2.本卷共3题,共55分。

16.阅读材料,完成下列要求。

材料

徐光启的《农政全书》共70多万字,分农本、田制、农事、水利、农器、树艺、桑蚕、种植等12个门类。徐光启撰写6万多字,皆为亲身体验所得。他在书中转录了大量前代和同时代的农业文献,并附有自己的见解或评论。

17世纪末至18世纪,《农政全书》传至日本和朝鲜。日本学者据《农政全书》整理、编写了“救荒本草”“野菜谱”“甘薯记”,此后,这些内容在日本应对历次大饥荒中起到了重要作用。日本实现了农业现代化后,《农政全书》仍然受到重视,为推进现代有机农业的发展提供了重要借鉴。

1735年,法国人杜赫德等编写的《中华帝国全志》出版,书中含有《农政全书》等中国科技典籍的部分内容;1738年,该书英译本在伦敦出版,中国桑蚕织造技术和经验促进了法英两国丝织业的发展。18~19世纪,俄国翻译了《农政全书》,推广了中国的桑蚕织造技术。

——摘编自《科学技术史》等

(1)根据材料并结合所学内容,概括《农政全书》的基本特点;说明该书在国外的传播及所起的作用。

(2)根据材料并结合所学内容,简述对明清时期中国科学技术状况的认识。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

1951年春,中央财政经济委员会等部门根据“三年准备,十年计划经济建设”的部署,着手试编第一个五年计划。在苏联政府的帮助下,采取边制定、边执行的办法,经过多次修改,1955年,中国共产党全国代表会议原则通过,第一届全国人民代表大会第二次会议正式审议并通过了《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(1953~1957)》,计划中规定优先发展重工业和相应地发展农业、轻工业;轻、重工业的投资比例为1︰7.3;大中型工业建设项目的53%分布在内地,222个项目分布在东北和沿海城市,合理地利用原有工业基础。

——摘编自《中国共产党历史》等

材料二

1996年,经中共中央建议,八届全国人大四次会议审议并通过了《关于国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》。纲要提出指导国民经济和社会发展的方针,更多关注经济发展的主要任务和战略布局、改革开放的主要任务和部署、社会发展的主要任务和基本政策等宏观经济问题;纲要要求,到2000年实现人均国民生产总值比1980年翻两番,基本消除贫困现象,人民生活达到小康水平,加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体系;到2010年实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制,经过十五年的努力,使中国的社会生产力、综合国力、人民生活水平再上一个大的台阶,为下个世纪中叶实现第三步战略目标,基本实现现代化,开创新的局面。

——摘编自《中国改革开放30年》等

(1)根据材料一并结合所学内容,简要归纳“一五”计划制定的历史背景及其意义。

(2)比较材料一、二并结合所学内容,指出两个有关五年计划的文件在主要内容上的不同,并略述从中得到的启示。

18.阅读材料,完成下列要求。

在历史研究和学习中,有一类概念主要是对具体历史史实的总结、概括和说明,用来指代特定的历史事物,如近代科学革命、欧洲启蒙运动、冷战等。还有一类概念,通过对某一历史事物特质的提炼,形成具有一定抽象意义、使用范围更为广泛的概念,如科学精神、启蒙思想、冷战思维等,它们既与特定的历史事物相联系,又被赋予了不同于第一类概念的新含义。

从科学精神、启蒙思想、冷战思维三个概念中选择一个,写出这一概念的定义,并说明其与历史事物的联系及其具有的新含义。(要求:1概念定义完整明确;2所联系的历史事物具体准确;3含义表述清晰,体现新意)

同课章节目录