湘教版必修第二册2023-2024学年新教材高中地理期中测评(含解析)

文档属性

| 名称 | 湘教版必修第二册2023-2024学年新教材高中地理期中测评(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 455.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-02 20:55:54 | ||

图片预览

文档简介

期中测评

一、单项选择题:共23题,每题2分,共46分。每题只有一个选项最符合题意。

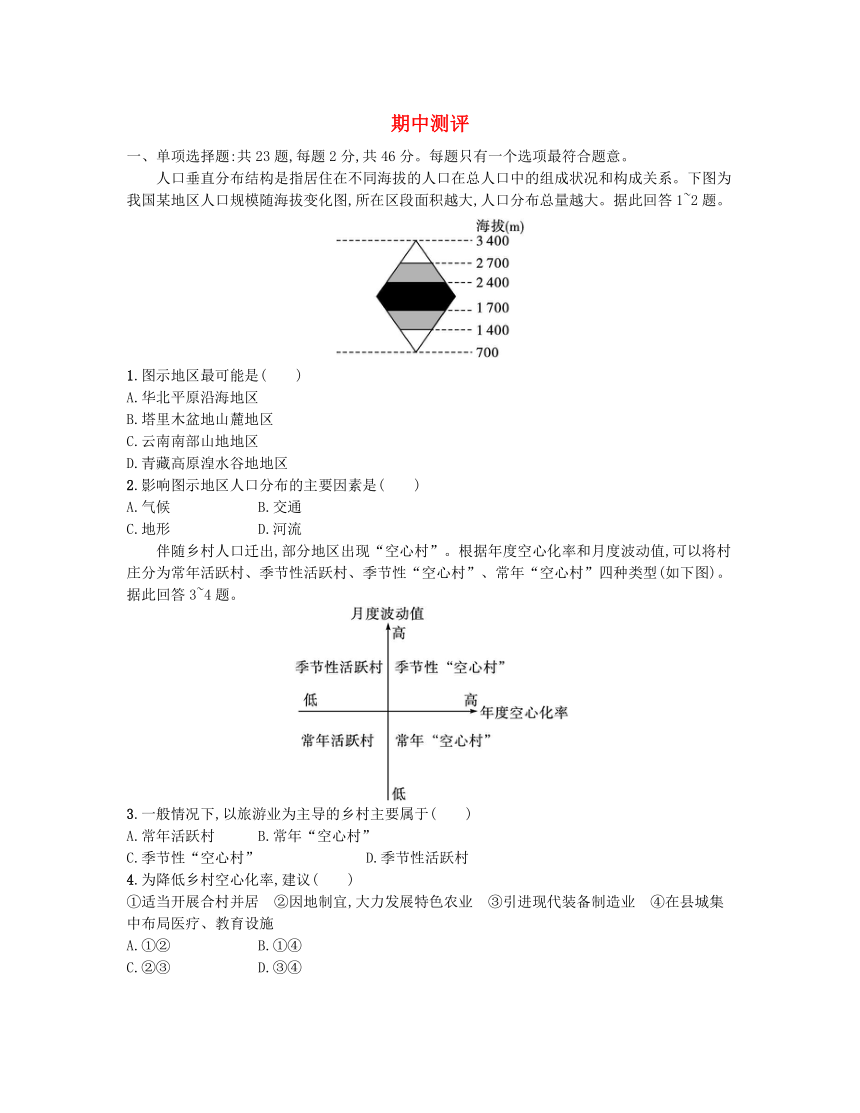

人口垂直分布结构是指居住在不同海拔的人口在总人口中的组成状况和构成关系。下图为我国某地区人口规模随海拔变化图,所在区段面积越大,人口分布总量越大。据此回答1~2题。

1.图示地区最可能是( )

A.华北平原沿海地区

B.塔里木盆地山麓地区

C.云南南部山地地区

D.青藏高原湟水谷地地区

2.影响图示地区人口分布的主要因素是( )

A.气候 B.交通

C.地形 D.河流

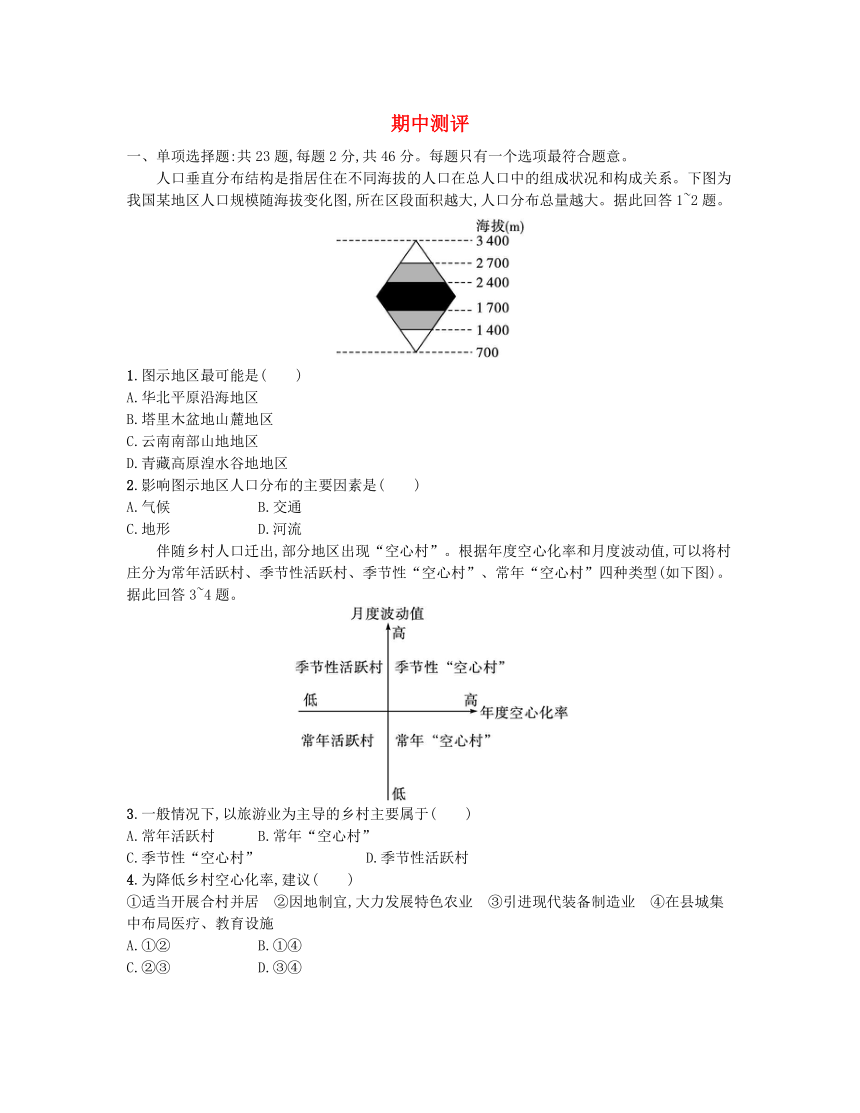

伴随乡村人口迁出,部分地区出现“空心村”。根据年度空心化率和月度波动值,可以将村庄分为常年活跃村、季节性活跃村、季节性“空心村”、常年“空心村”四种类型(如下图)。据此回答3~4题。

3.一般情况下,以旅游业为主导的乡村主要属于( )

A.常年活跃村 B.常年“空心村”

C.季节性“空心村” D.季节性活跃村

4.为降低乡村空心化率,建议( )

①适当开展合村并居 ②因地制宜,大力发展特色农业 ③引进现代装备制造业 ④在县城集中布局医疗、教育设施

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

自1935年以来,我国人口空间分布格局的“胡焕庸线”具有高度稳定性。下表为我国2000—2020年各区域人口分布基尼系数变化(基尼系数最大为“1”,最小为“0”,基尼系数越接近0,表明人口分布越趋向均衡)。据此回答5~7题。

年份 2000年 2010年 2020年

全国 0.711 0.718 0.735

胡焕庸 线两侧 东南半壁 0.517 0.534 0.566

西北半壁 0.754 0.748 0.752

四大地区 东部 0.365 0.398 0.427

中部 0.302 0.305 0.336

西部 0.773 0.765 0.771

东北 0.449 0.459 0.504

5.下列省级行政区人口空间分布格局与我国人口分布现状基本一致的是( )

A.四川 B.陕西 C.浙江 D.湖南

6.2000—2020年我国人口分布基尼系数的变化反映了( )

A.西北半壁人口占比增大

B.我国人口跨省迁移量增大

C.我国人口分布趋于集中

D.东北地区的人口显著减少

7.降低我国西部地区人口分布基尼系数的可行措施是( )

A.增加大城市的数量 B.完善乡村基础设施

C.吸引东部人口迁入 D.加快矿产资源开发

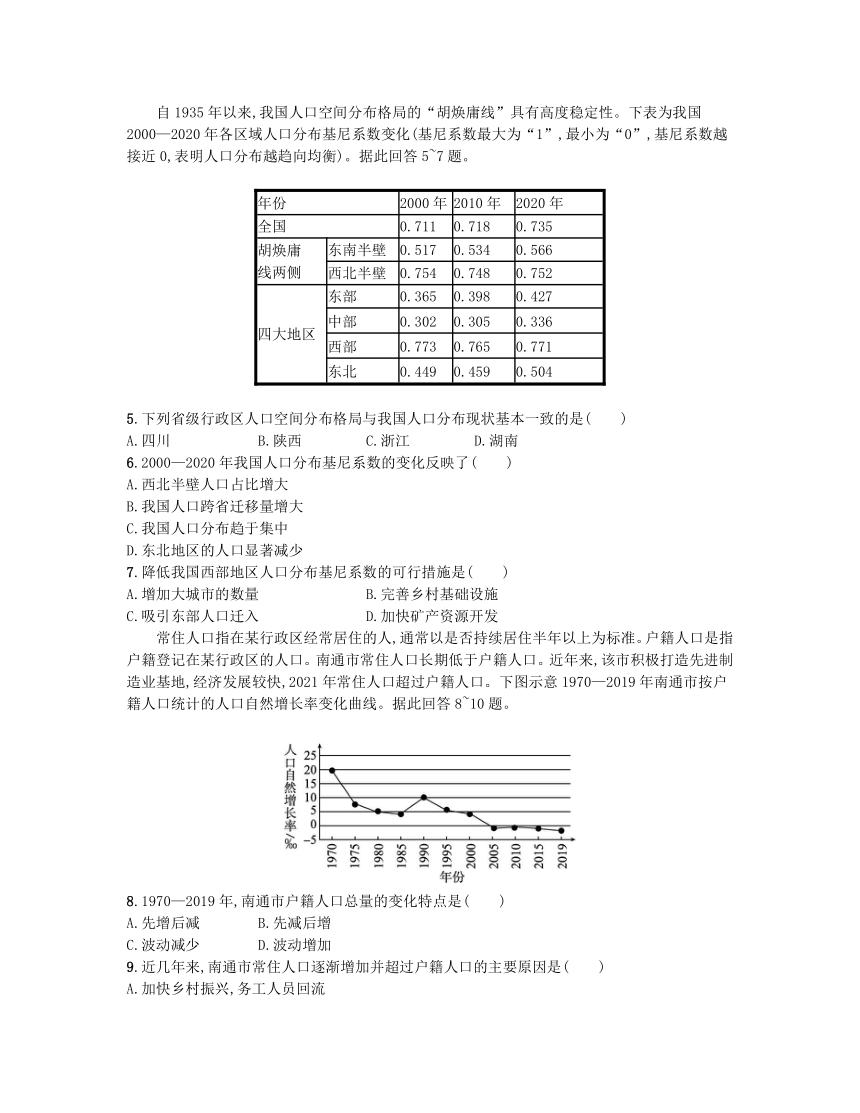

常住人口指在某行政区经常居住的人,通常以是否持续居住半年以上为标准。户籍人口是指户籍登记在某行政区的人口。南通市常住人口长期低于户籍人口。近年来,该市积极打造先进制造业基地,经济发展较快,2021年常住人口超过户籍人口。下图示意1970—2019年南通市按户籍人口统计的人口自然增长率变化曲线。据此回答8~10题。

8.1970—2019年,南通市户籍人口总量的变化特点是( )

A.先增后减 B.先减后增

C.波动减少 D.波动增加

9.近几年来,南通市常住人口逐渐增加并超过户籍人口的主要原因是( )

A.加快乡村振兴,务工人员回流

B.生育政策调整,出生率提高

C.工业企业增多,就业机会增加

D.城镇化率上升,老龄化加快

10.推测南通市外来人口主要来源地是( )

A.上海 B.浙江 C.云南 D.安徽

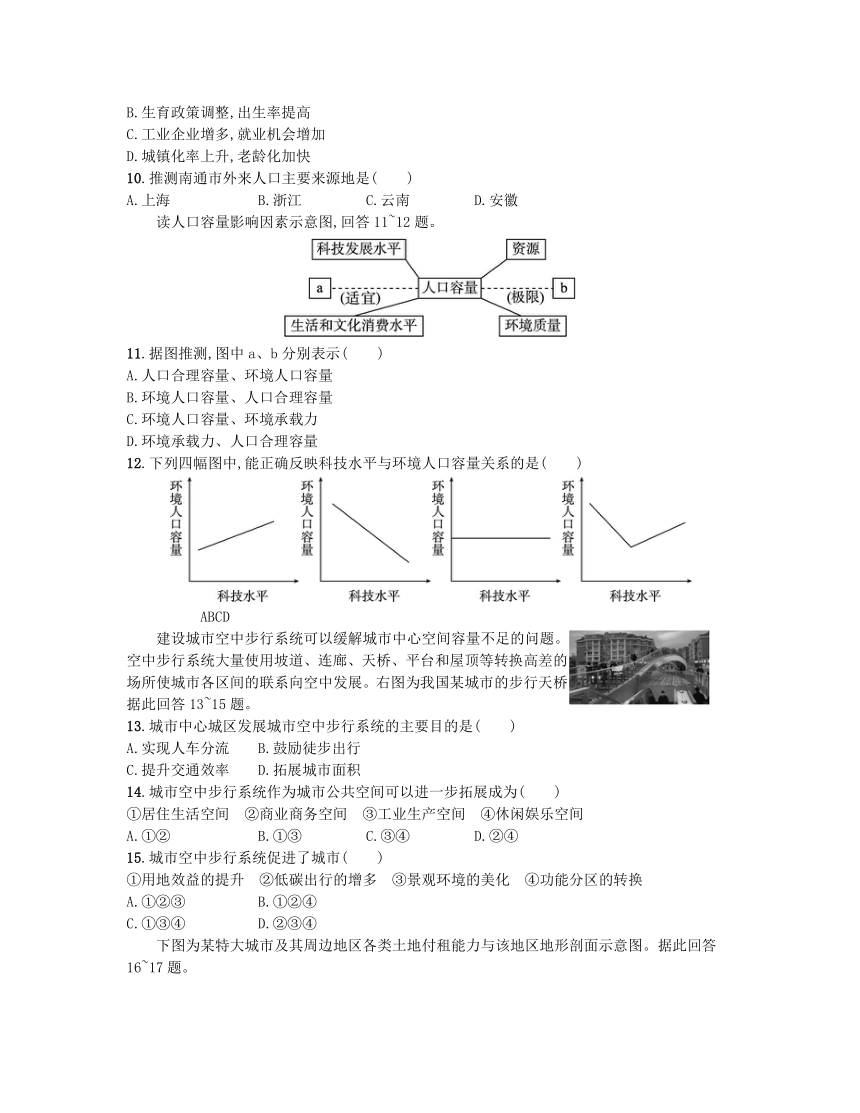

读人口容量影响因素示意图,回答11~12题。

11.据图推测,图中a、b分别表示( )

A.人口合理容量、环境人口容量

B.环境人口容量、人口合理容量

C.环境人口容量、环境承载力

D.环境承载力、人口合理容量

12.下列四幅图中,能正确反映科技水平与环境人口容量关系的是( )

ABCD

建设城市空中步行系统可以缓解城市中心空间容量不足的问题。空中步行系统大量使用坡道、连廊、天桥、平台和屋顶等转换高差的场所使城市各区间的联系向空中发展。右图为我国某城市的步行天桥。据此回答13~15题。

13.城市中心城区发展城市空中步行系统的主要目的是( )

A.实现人车分流 B.鼓励徒步出行

C.提升交通效率 D.拓展城市面积

14.城市空中步行系统作为城市公共空间可以进一步拓展成为( )

①居住生活空间 ②商业商务空间 ③工业生产空间 ④休闲娱乐空间

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

15.城市空中步行系统促进了城市( )

①用地效益的提升 ②低碳出行的增多 ③景观环境的美化 ④功能分区的转换

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

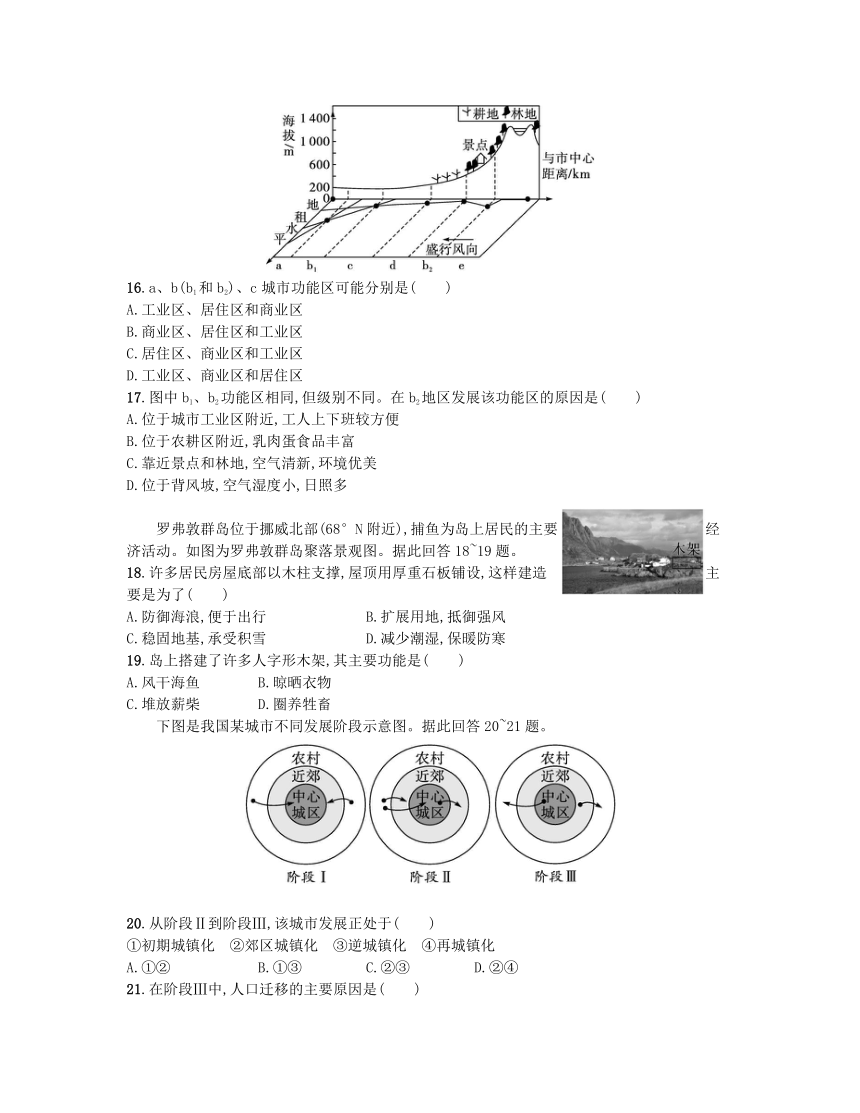

下图为某特大城市及其周边地区各类土地付租能力与该地区地形剖面示意图。据此回答16~17题。

16.a、b(b1和b2)、c城市功能区可能分别是( )

A.工业区、居住区和商业区

B.商业区、居住区和工业区

C.居住区、商业区和工业区

D.工业区、商业区和居住区

17.图中b1、b2功能区相同,但级别不同。在b2地区发展该功能区的原因是( )

A.位于城市工业区附近,工人上下班较方便

B.位于农耕区附近,乳肉蛋食品丰富

C.靠近景点和林地,空气清新,环境优美

D.位于背风坡,空气湿度小,日照多

罗弗敦群岛位于挪威北部(68°N附近),捕鱼为岛上居民的主要经济活动。如图为罗弗敦群岛聚落景观图。据此回答18~19题。

18.许多居民房屋底部以木柱支撑,屋顶用厚重石板铺设,这样建造主要是为了( )

A.防御海浪,便于出行 B.扩展用地,抵御强风

C.稳固地基,承受积雪 D.减少潮湿,保暖防寒

19.岛上搭建了许多人字形木架,其主要功能是( )

A.风干海鱼 B.晾晒衣物

C.堆放薪柴 D.圈养牲畜

下图是我国某城市不同发展阶段示意图。据此回答20~21题。

20.从阶段Ⅱ到阶段Ⅲ,该城市发展正处于( )

①初期城镇化 ②郊区城镇化 ③逆城镇化 ④再城镇化

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

21.在阶段Ⅲ中,人口迁移的主要原因是( )

①人们对环境质量要求越来越高 ②城镇环境改善

③农村基础设施逐步完善 ④城镇交通问题改善

A.③④ B.①③ C.②④ D.①④

河南省是我国中原经济大省,全省2021年常住人口城镇化率为56.45%。下图为2010—2021年全国及河南省常住人口城镇化率增幅变化图。据此回答22~23题。

22.关于河南省常住人口城镇化率,下列叙述正确的是( )

A.2010—2015年河南省常住人口城镇化率波动上升

B.2012—2021年河南省常住人口城镇化率高于全国

C.2019—2021年河南省常住人口城镇化率持续下降

D.2010—2021年河南省常住人口城镇化率持续上升

23.导致2020—2021年河南省常住人口城镇化率增长速度变缓的主要原因是( )

①城镇地域扩张速度变慢 ②城乡之间人口流动减少 ③人口流向省外发达地区 ④城镇常住人口出生率低

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

二、非选择题:共3题,共54分。

24.阅读材料,回答下列问题。(18分)

河北劳务输出遍布世界各地,可以说,只要有我国劳工的地方,就有河北人的身影。在河北跨国务工人员中,83%来自农村,男性占据了主力。以至于河北出现了多个“出国村”,村中近90%的家庭都有人出国打工,最为知名的是保定的吕家庄村。

(1)列举两个河北农村出国务工人员主要从事的行业。(4分)

(2)简析跨国劳务输入地的“拉力”因素。(6分)

(3)评价劳务输出对“出国村”的影响。(8分)

25.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

下图为某城市功能分区示意图,图中甲、乙、丙代表城市中常见的三种功能区。

(1)指出图例甲、乙、丙分别代表的城市功能区。(6分)

(2)说出该城市仓储区布局的合理性。(6分)

(3)图中①②③三地中,①地最适合修建高级居住区,请说明原因。(6分)

26.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

我国城镇化进程中,一定程度上盲目扩张城市功能、放大城市规模、增大经济总量,以至于超出了城市资源环境承载能力的物理极限,“集中式”城镇化带来的弊端日渐显露,例如:大跨度的调水、输电、输气,治污的压力越来越大;交通成本越来越高;水及空气污染问题尤为突出;等等。德国的“去中心化”城镇化模式,通过规划和立法确保城乡平等发展;资源的二次分布;公共服务可获得性的均衡;行政机构的分散化以及教育分享的多种选择等途径,推动了区域间及城乡间的等值化发展,防止了人口向大城市的过度集中,在城市病防治和经济社会的可持续发展中发挥了关键的作用。下图为德国高密度人口聚集区分布图。

(1)简述目前我国“集中式”城镇化带来的好处。(6分)

(2)对比我国“集中式”的城镇化特点,推测德国的城市规模及分布特点,并分析该城镇化模式的优点。(6分)

(3)德国的“去中心化”城镇化模式有哪些值得我们借鉴的地方 (6分)

期中测评

1.C 2.A 解析 第1题,读图可知,图中人口规模最大的区域位于海拔1700~2400m。华北平原沿海地区海拔为50m左右,A错误;塔里木盆地气候干旱,水源是制约因素,山麓地区海拔为800~1300m,水资源丰富,B错误;云南南部纬度较低,气候炎热,海拔2000m左右的山地地区气候凉爽,适宜人口居住,C正确;青藏高原湟水谷地海拔在4000m左右,D错误。故选C。第2题,读图可知,图示人口规模最大的区域海拔为1700~2400m,说明影响人口分布的主要因素不是地形因素,因为受地形影响,人口一般分布在海拔较低的平原地区,C错误;低纬度高海拔的地区气候凉爽,适宜人口居住,故影响图示地区人口分布的主要因素是气候,A正确;图示中未体现交通、河流因素,B、D错误。故选A。

3.D 4.A 解析 第3题,以旅游业为主导的乡村人口外迁少,由于旅游业有明显的淡季与旺季,月度波动值高,年度空心化率低,因此以旅游业为主导的乡村主要属于季节性活跃村。故选D。第4题,适当开展合村并居,改善农村居住环境,吸引人口回到农村,可以降低乡村空心化率,①正确;因地制宜,大力发展特色农业,吸引人口回到农村,增加收入,可以降低乡村空心化率,②正确;农村地区不适合引进现代装备制造业,③错误;在县城集中布局医疗、教育设施会促使农村人口向县城迁移,加剧乡村空心化现象,④错误。故选A。

5.A 6.C 7.B 解析 第5题,我国人口分布现状是东多西少,四川省东部地区人口多,西部地区人口少,与我国人口空间分布格局相似;陕西省人口南多北少;浙江省和湖南省人口分布省内差异较小。故选A。第6题,人口分布基尼系数是反映一个国家或地区人口分布均衡度的指标。根据表中信息,可以判断全国人口分布基尼系数增大,能够判断出我国人口分布趋于集中。故选C。第7题,我国西部地区人口分布基尼系数大的原因是大量的人口集中在较大的城市,所以增加大城市数量,无法降低人口分布基尼系数,A错误;完善乡村基础设施,可以吸引人口回到乡村,有利于降低人口分布基尼系数,B正确;吸引东部人口迁入,能促进我国东、西部人口分布均衡,但不一定降低西部地区人口分布基尼系数,C错误;加快矿产资源开发,会使人口集中于矿产开发区,不利于降低人口分布基尼系数,D错误。故选B。

8.A 9.C 10.D 解析 第8题,由图可知,在2005年之前,该地人口自然增长率大于0,说明户籍人口总量在增加;2005年之后,人口自然增长率小于0,说明户籍人口总量在减少,所以南通市户籍人口总量的变化特点是先增后减。故选A。第9题,由材料“近年来,该市积极打造先进制造业基地,经济发展较快”可知,该市工业企业增多,就业机会增加,故吸引了人口流入,C正确;乡村振兴加快,务工人员回流对乡村产生影响,对该市影响较小,A错误;由图可知,人口出生率呈下降的趋势,最近几年也不会明显提高,B错误;城镇化率上升,人口老龄化加快不能说明常住人口的变化情况,D错误。故选C。第10题,上海、浙江等地经济发达,就业岗位多,收入高,是人口的主要迁入地,人口迁入南通市的可能性不大;云南距离南通市较远,迁入南通市的人口较少,A、B、C错误。安徽距离南通市相对较近,经济发展水平相对较低,随着南通市工业企业的增多,就业机会增加,吸引人口迁入,应为南通市外来人口主要来源地,D正确。故选D。

11.A 12.A 解析 第11题,环境人口容量是指一个国家或地区可承受的最大人口数量,人口合理容量是指按照合理的生活方式,在保障健康生活水平的同时又不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量;结合图片可知,a是最适宜的人口容量,因此应为人口合理容量,b为极限人口容量,应是环境人口容量。故选A。第12题,随着科技的发展,生产力水平提高,对资源的开发能力提高,环境人口容量也会升高,因此两者呈正相关关系。故选A。

13.C 14.D 15.A 解析 第13题,城市中心城区为人流量、车流量最大的区域,空中步行系统实现了人车分流,达到提高中心城区交通效率的目的,C正确;实现人车分流是目的之一,但不是最终目的,A错误;鼓励徒步出行和拓展城市面积,不一定要建设空中步行系统,B、D错误。故选C。第14题,城市空中步行系统连接不同的商业大厦,可以形成相对独立的商务空间,②正确;可将城市空中步行系统进行空间拓展,建设小绿地、小公园,形成休闲娱乐空间,④正确;材料中没有信息体现城市空中步行系统可用作居住和工业用地,①③错误。故选D。第15题,城市空中步行系统大量使用坡道、连廊、天桥、平台和屋顶,提升城市的用地效益,①正确;步行系统的建设,方便了市民的步行出行,实现了低碳出行,②正确;城市空中步行系统设计和建设往往别出心裁,甚至成为城市地标性景观,美化了城市环境,③正确;城市空中步行系统只是作为城市主要道路和轨道交通的补充,是根据城市各功能分区的需要,因地制宜进行建设的,以满足城市近距离交通的需求。因此,城市功能分区是影响城市空中步行系统的因素,其建设不会导致城市功能分区的变化和转换,④错误。故选A。

16.B 17.C 解析 第16题,a区域土地地租水平最高,且位于市中心,因此可以判断a为商业区;b(b1和b2)地租水平相对较高,且b1靠近商业区,b2附近有景点,环境优美,可以判断b(b1和b2)为居住区;c地租水平相对较低,且距离市中心较远,应该是占地较多同时环境污染又比较严重的工业区。故选B。第17题,结合图中信息可知,b1更靠近市中心的商业区,b2位于距城市较远的山区,且地价相对较高,靠近景点和上风向地区,可以判断b2为高级居住区,b1为普通居住区,因此在b2地区发展该功能区的原因是靠近景点和林地,空气清新,环境优美。故选C。

18.B 19.A 解析 第18题,由图可知,该地地势起伏大,平地狭小,房屋底部以木柱支撑的目的主要是扩展平整的用地空间;由材料可知,该区域为岛屿,四面环海,风力强劲,屋顶用厚重石板铺设是为了抵御强风,防止强风掀翻屋顶。故选B。第19题,由材料可知,岛上居民的主要经济活动为捕鱼,搭建的许多人字形木架主要是用来晾晒鱼干;晾晒衣物不会搭建许多木架;搭建的木架不是用来堆放薪柴、圈养牲畜的。故选A。

20.C 21.B 解析 第20题,读图可知,阶段Ⅱ人口主要从农村和中心城区向近郊流动,为郊区城镇化;阶段Ⅲ人口从中心城区和近郊向农村流动,为逆城镇化;阶段Ⅰ为初期城市化;并未出现人口再度向中心城区流动的趋势,故没有出现再城镇化现象。故选C。第21题,结合上题分析,阶段Ⅲ为逆城镇化,其产生的主要原因有城镇的推力,如城镇环境质量恶化,城镇交通拥堵问题突出,而人们对环境质量要求越来越高;也有农村的拉力,如农村基础设施趋于完善。故选B。

22.D 23.B 解析 第22题,从图中可以看出,2010—2015年河南省常住人口城镇化率增幅一直大于1%,说明河南省常住人口城镇化率一直上升,而不是波动上升,A错误;图中给出的信息是全国城镇化率增幅和河南省城镇化率增幅,没有给出全国城镇化率的数据,B错误;从图中可以看出,河南省城镇化率增幅一直大于1%,说明河南省常住人口城镇化率持续上升,而不是下降,C错误,D正确。故选D。第23题,从图中可以看出,2020—2021年河南城镇化率增幅下降,说明河南城镇化率增速减慢,这是因为河南工业发展速度变慢,导致城镇地域扩张速度变慢,①正确;城乡差距缩小,城乡之间人口流动减少,②正确;河南省城镇人口增速减慢,但还是在增加,并不是人口流向省外发达地区导致的2020—2021年河南省常住人口城镇化率增长速度变缓,③错误;由于人们生活条件改善和生育观念变化,城镇常住人口出生率下降,④正确。故选B。

24.答案 (1)主要从事工程建筑(基建)、制造业、餐饮业、家庭服务业等。

(2)就业机会多,工资水平高,保障机制完善,政策开放。

(3)利:增加经济收入,加强经济、文化交流联系,缓解了人地矛盾。弊:造成劳动力短缺,留守问题、家庭问题增多。

解析 第(1)题,由材料可知,河北跨国务工人员中83%来自农村,男性占据了主力。说明河北输出的劳动力受教育水平低,主要从事劳动力密集型产业。第(2)题,作为跨国劳务输入地,说明其需要的劳动力比较多,就业机会多;对外来劳动力吸引力大,说明工资收入比较高;对跨国劳动力吸引力大,说明该国对外政策开放,拥有完善的保障机制。第(3)题,劳务输出对“出国村”的影响主要从利、弊两方面分析。从有利影响来看,外出务工能够增加经济收入;务工使得劳务输出地人口流动增多,加强经济、文化交流联系;外出人口增加,缓解了人地矛盾。从不利影响来看,劳动力外出使输出地劳动力减少,造成劳动力短缺;流失人口大多为青壮年,留守问题、家庭问题增多。

25.答案 (1)甲:工业区。乙:居住区。丙:商业区。

(2)位于城区的边缘,地价低;靠近公路和铁路,交通运输方便;邻近工业区,仓储量大。

(3)位于城市外缘,靠近绿地,环境质量好;位于盛行风的上风向,空气质量好;靠近公路,交通方便;邻近文教区,文化氛围好。(任答3点)

解析 第(1)题,从图中可以看出,甲位于城郊,沿河流、铁路、公路分布,位于盛行风的下风向,是工业区;乙占地面积最广,是居住区;丙位于市中心,可判断为商业区。第(2)题,从图中可以看出,该城市仓储区位于城区的边缘,占地面积大,地价相对较低;附近有公路和铁路通过,交通便利;附近有工业区,仓储需求大。第(3)题,高级居住区一般布局在环境优美、空气质量好、文化氛围好、交通便利的地区。对照示意图可知,①地靠近绿地,环境优美;位于盛行风的上风向,不受工业区污染物影响,空气质量好;靠近公路,交通方便;邻近文教区,文化氛围浓厚。所以①地最适合修建高级居住区。

26.答案 (1)布局紧凑,节约土地,节省建设投资;相关配套设施集中布局,方便居民出行和生活;人口集中分布,方便生产协作。

(2)城市规模及分布特点:城市规模小、数量多,分布相对均衡。优点:缓解城市交通拥堵、住房紧张、环境污染严重等各种问题;产业、教育等均衡分布,利于各地经济共同发展,缩小城乡差距;方便治理环境污染,利于整体生态的保护;就地城镇化,降低了居民的部分生活成本(房租、交通等),竞争压力小,利于生活质量提高。

(3)国家可通过立法控制大城市发展,合理发展中小城镇,建设具有地方特色的生态新城;政府可通过规划均衡城乡各种资源的二次分布,避免因资源的倾斜而引起人员的流动;完善中小城镇的公共服务和基础设施,方便人们生活和出行;引导产业和企业分散布局以及教育分享的多种选择,增加中小城镇的就业岗位,增加居民收入,为中小城镇发展提供人才支撑。

一、单项选择题:共23题,每题2分,共46分。每题只有一个选项最符合题意。

人口垂直分布结构是指居住在不同海拔的人口在总人口中的组成状况和构成关系。下图为我国某地区人口规模随海拔变化图,所在区段面积越大,人口分布总量越大。据此回答1~2题。

1.图示地区最可能是( )

A.华北平原沿海地区

B.塔里木盆地山麓地区

C.云南南部山地地区

D.青藏高原湟水谷地地区

2.影响图示地区人口分布的主要因素是( )

A.气候 B.交通

C.地形 D.河流

伴随乡村人口迁出,部分地区出现“空心村”。根据年度空心化率和月度波动值,可以将村庄分为常年活跃村、季节性活跃村、季节性“空心村”、常年“空心村”四种类型(如下图)。据此回答3~4题。

3.一般情况下,以旅游业为主导的乡村主要属于( )

A.常年活跃村 B.常年“空心村”

C.季节性“空心村” D.季节性活跃村

4.为降低乡村空心化率,建议( )

①适当开展合村并居 ②因地制宜,大力发展特色农业 ③引进现代装备制造业 ④在县城集中布局医疗、教育设施

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

自1935年以来,我国人口空间分布格局的“胡焕庸线”具有高度稳定性。下表为我国2000—2020年各区域人口分布基尼系数变化(基尼系数最大为“1”,最小为“0”,基尼系数越接近0,表明人口分布越趋向均衡)。据此回答5~7题。

年份 2000年 2010年 2020年

全国 0.711 0.718 0.735

胡焕庸 线两侧 东南半壁 0.517 0.534 0.566

西北半壁 0.754 0.748 0.752

四大地区 东部 0.365 0.398 0.427

中部 0.302 0.305 0.336

西部 0.773 0.765 0.771

东北 0.449 0.459 0.504

5.下列省级行政区人口空间分布格局与我国人口分布现状基本一致的是( )

A.四川 B.陕西 C.浙江 D.湖南

6.2000—2020年我国人口分布基尼系数的变化反映了( )

A.西北半壁人口占比增大

B.我国人口跨省迁移量增大

C.我国人口分布趋于集中

D.东北地区的人口显著减少

7.降低我国西部地区人口分布基尼系数的可行措施是( )

A.增加大城市的数量 B.完善乡村基础设施

C.吸引东部人口迁入 D.加快矿产资源开发

常住人口指在某行政区经常居住的人,通常以是否持续居住半年以上为标准。户籍人口是指户籍登记在某行政区的人口。南通市常住人口长期低于户籍人口。近年来,该市积极打造先进制造业基地,经济发展较快,2021年常住人口超过户籍人口。下图示意1970—2019年南通市按户籍人口统计的人口自然增长率变化曲线。据此回答8~10题。

8.1970—2019年,南通市户籍人口总量的变化特点是( )

A.先增后减 B.先减后增

C.波动减少 D.波动增加

9.近几年来,南通市常住人口逐渐增加并超过户籍人口的主要原因是( )

A.加快乡村振兴,务工人员回流

B.生育政策调整,出生率提高

C.工业企业增多,就业机会增加

D.城镇化率上升,老龄化加快

10.推测南通市外来人口主要来源地是( )

A.上海 B.浙江 C.云南 D.安徽

读人口容量影响因素示意图,回答11~12题。

11.据图推测,图中a、b分别表示( )

A.人口合理容量、环境人口容量

B.环境人口容量、人口合理容量

C.环境人口容量、环境承载力

D.环境承载力、人口合理容量

12.下列四幅图中,能正确反映科技水平与环境人口容量关系的是( )

ABCD

建设城市空中步行系统可以缓解城市中心空间容量不足的问题。空中步行系统大量使用坡道、连廊、天桥、平台和屋顶等转换高差的场所使城市各区间的联系向空中发展。右图为我国某城市的步行天桥。据此回答13~15题。

13.城市中心城区发展城市空中步行系统的主要目的是( )

A.实现人车分流 B.鼓励徒步出行

C.提升交通效率 D.拓展城市面积

14.城市空中步行系统作为城市公共空间可以进一步拓展成为( )

①居住生活空间 ②商业商务空间 ③工业生产空间 ④休闲娱乐空间

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

15.城市空中步行系统促进了城市( )

①用地效益的提升 ②低碳出行的增多 ③景观环境的美化 ④功能分区的转换

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

下图为某特大城市及其周边地区各类土地付租能力与该地区地形剖面示意图。据此回答16~17题。

16.a、b(b1和b2)、c城市功能区可能分别是( )

A.工业区、居住区和商业区

B.商业区、居住区和工业区

C.居住区、商业区和工业区

D.工业区、商业区和居住区

17.图中b1、b2功能区相同,但级别不同。在b2地区发展该功能区的原因是( )

A.位于城市工业区附近,工人上下班较方便

B.位于农耕区附近,乳肉蛋食品丰富

C.靠近景点和林地,空气清新,环境优美

D.位于背风坡,空气湿度小,日照多

罗弗敦群岛位于挪威北部(68°N附近),捕鱼为岛上居民的主要经济活动。如图为罗弗敦群岛聚落景观图。据此回答18~19题。

18.许多居民房屋底部以木柱支撑,屋顶用厚重石板铺设,这样建造主要是为了( )

A.防御海浪,便于出行 B.扩展用地,抵御强风

C.稳固地基,承受积雪 D.减少潮湿,保暖防寒

19.岛上搭建了许多人字形木架,其主要功能是( )

A.风干海鱼 B.晾晒衣物

C.堆放薪柴 D.圈养牲畜

下图是我国某城市不同发展阶段示意图。据此回答20~21题。

20.从阶段Ⅱ到阶段Ⅲ,该城市发展正处于( )

①初期城镇化 ②郊区城镇化 ③逆城镇化 ④再城镇化

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

21.在阶段Ⅲ中,人口迁移的主要原因是( )

①人们对环境质量要求越来越高 ②城镇环境改善

③农村基础设施逐步完善 ④城镇交通问题改善

A.③④ B.①③ C.②④ D.①④

河南省是我国中原经济大省,全省2021年常住人口城镇化率为56.45%。下图为2010—2021年全国及河南省常住人口城镇化率增幅变化图。据此回答22~23题。

22.关于河南省常住人口城镇化率,下列叙述正确的是( )

A.2010—2015年河南省常住人口城镇化率波动上升

B.2012—2021年河南省常住人口城镇化率高于全国

C.2019—2021年河南省常住人口城镇化率持续下降

D.2010—2021年河南省常住人口城镇化率持续上升

23.导致2020—2021年河南省常住人口城镇化率增长速度变缓的主要原因是( )

①城镇地域扩张速度变慢 ②城乡之间人口流动减少 ③人口流向省外发达地区 ④城镇常住人口出生率低

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

二、非选择题:共3题,共54分。

24.阅读材料,回答下列问题。(18分)

河北劳务输出遍布世界各地,可以说,只要有我国劳工的地方,就有河北人的身影。在河北跨国务工人员中,83%来自农村,男性占据了主力。以至于河北出现了多个“出国村”,村中近90%的家庭都有人出国打工,最为知名的是保定的吕家庄村。

(1)列举两个河北农村出国务工人员主要从事的行业。(4分)

(2)简析跨国劳务输入地的“拉力”因素。(6分)

(3)评价劳务输出对“出国村”的影响。(8分)

25.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

下图为某城市功能分区示意图,图中甲、乙、丙代表城市中常见的三种功能区。

(1)指出图例甲、乙、丙分别代表的城市功能区。(6分)

(2)说出该城市仓储区布局的合理性。(6分)

(3)图中①②③三地中,①地最适合修建高级居住区,请说明原因。(6分)

26.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

我国城镇化进程中,一定程度上盲目扩张城市功能、放大城市规模、增大经济总量,以至于超出了城市资源环境承载能力的物理极限,“集中式”城镇化带来的弊端日渐显露,例如:大跨度的调水、输电、输气,治污的压力越来越大;交通成本越来越高;水及空气污染问题尤为突出;等等。德国的“去中心化”城镇化模式,通过规划和立法确保城乡平等发展;资源的二次分布;公共服务可获得性的均衡;行政机构的分散化以及教育分享的多种选择等途径,推动了区域间及城乡间的等值化发展,防止了人口向大城市的过度集中,在城市病防治和经济社会的可持续发展中发挥了关键的作用。下图为德国高密度人口聚集区分布图。

(1)简述目前我国“集中式”城镇化带来的好处。(6分)

(2)对比我国“集中式”的城镇化特点,推测德国的城市规模及分布特点,并分析该城镇化模式的优点。(6分)

(3)德国的“去中心化”城镇化模式有哪些值得我们借鉴的地方 (6分)

期中测评

1.C 2.A 解析 第1题,读图可知,图中人口规模最大的区域位于海拔1700~2400m。华北平原沿海地区海拔为50m左右,A错误;塔里木盆地气候干旱,水源是制约因素,山麓地区海拔为800~1300m,水资源丰富,B错误;云南南部纬度较低,气候炎热,海拔2000m左右的山地地区气候凉爽,适宜人口居住,C正确;青藏高原湟水谷地海拔在4000m左右,D错误。故选C。第2题,读图可知,图示人口规模最大的区域海拔为1700~2400m,说明影响人口分布的主要因素不是地形因素,因为受地形影响,人口一般分布在海拔较低的平原地区,C错误;低纬度高海拔的地区气候凉爽,适宜人口居住,故影响图示地区人口分布的主要因素是气候,A正确;图示中未体现交通、河流因素,B、D错误。故选A。

3.D 4.A 解析 第3题,以旅游业为主导的乡村人口外迁少,由于旅游业有明显的淡季与旺季,月度波动值高,年度空心化率低,因此以旅游业为主导的乡村主要属于季节性活跃村。故选D。第4题,适当开展合村并居,改善农村居住环境,吸引人口回到农村,可以降低乡村空心化率,①正确;因地制宜,大力发展特色农业,吸引人口回到农村,增加收入,可以降低乡村空心化率,②正确;农村地区不适合引进现代装备制造业,③错误;在县城集中布局医疗、教育设施会促使农村人口向县城迁移,加剧乡村空心化现象,④错误。故选A。

5.A 6.C 7.B 解析 第5题,我国人口分布现状是东多西少,四川省东部地区人口多,西部地区人口少,与我国人口空间分布格局相似;陕西省人口南多北少;浙江省和湖南省人口分布省内差异较小。故选A。第6题,人口分布基尼系数是反映一个国家或地区人口分布均衡度的指标。根据表中信息,可以判断全国人口分布基尼系数增大,能够判断出我国人口分布趋于集中。故选C。第7题,我国西部地区人口分布基尼系数大的原因是大量的人口集中在较大的城市,所以增加大城市数量,无法降低人口分布基尼系数,A错误;完善乡村基础设施,可以吸引人口回到乡村,有利于降低人口分布基尼系数,B正确;吸引东部人口迁入,能促进我国东、西部人口分布均衡,但不一定降低西部地区人口分布基尼系数,C错误;加快矿产资源开发,会使人口集中于矿产开发区,不利于降低人口分布基尼系数,D错误。故选B。

8.A 9.C 10.D 解析 第8题,由图可知,在2005年之前,该地人口自然增长率大于0,说明户籍人口总量在增加;2005年之后,人口自然增长率小于0,说明户籍人口总量在减少,所以南通市户籍人口总量的变化特点是先增后减。故选A。第9题,由材料“近年来,该市积极打造先进制造业基地,经济发展较快”可知,该市工业企业增多,就业机会增加,故吸引了人口流入,C正确;乡村振兴加快,务工人员回流对乡村产生影响,对该市影响较小,A错误;由图可知,人口出生率呈下降的趋势,最近几年也不会明显提高,B错误;城镇化率上升,人口老龄化加快不能说明常住人口的变化情况,D错误。故选C。第10题,上海、浙江等地经济发达,就业岗位多,收入高,是人口的主要迁入地,人口迁入南通市的可能性不大;云南距离南通市较远,迁入南通市的人口较少,A、B、C错误。安徽距离南通市相对较近,经济发展水平相对较低,随着南通市工业企业的增多,就业机会增加,吸引人口迁入,应为南通市外来人口主要来源地,D正确。故选D。

11.A 12.A 解析 第11题,环境人口容量是指一个国家或地区可承受的最大人口数量,人口合理容量是指按照合理的生活方式,在保障健康生活水平的同时又不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量;结合图片可知,a是最适宜的人口容量,因此应为人口合理容量,b为极限人口容量,应是环境人口容量。故选A。第12题,随着科技的发展,生产力水平提高,对资源的开发能力提高,环境人口容量也会升高,因此两者呈正相关关系。故选A。

13.C 14.D 15.A 解析 第13题,城市中心城区为人流量、车流量最大的区域,空中步行系统实现了人车分流,达到提高中心城区交通效率的目的,C正确;实现人车分流是目的之一,但不是最终目的,A错误;鼓励徒步出行和拓展城市面积,不一定要建设空中步行系统,B、D错误。故选C。第14题,城市空中步行系统连接不同的商业大厦,可以形成相对独立的商务空间,②正确;可将城市空中步行系统进行空间拓展,建设小绿地、小公园,形成休闲娱乐空间,④正确;材料中没有信息体现城市空中步行系统可用作居住和工业用地,①③错误。故选D。第15题,城市空中步行系统大量使用坡道、连廊、天桥、平台和屋顶,提升城市的用地效益,①正确;步行系统的建设,方便了市民的步行出行,实现了低碳出行,②正确;城市空中步行系统设计和建设往往别出心裁,甚至成为城市地标性景观,美化了城市环境,③正确;城市空中步行系统只是作为城市主要道路和轨道交通的补充,是根据城市各功能分区的需要,因地制宜进行建设的,以满足城市近距离交通的需求。因此,城市功能分区是影响城市空中步行系统的因素,其建设不会导致城市功能分区的变化和转换,④错误。故选A。

16.B 17.C 解析 第16题,a区域土地地租水平最高,且位于市中心,因此可以判断a为商业区;b(b1和b2)地租水平相对较高,且b1靠近商业区,b2附近有景点,环境优美,可以判断b(b1和b2)为居住区;c地租水平相对较低,且距离市中心较远,应该是占地较多同时环境污染又比较严重的工业区。故选B。第17题,结合图中信息可知,b1更靠近市中心的商业区,b2位于距城市较远的山区,且地价相对较高,靠近景点和上风向地区,可以判断b2为高级居住区,b1为普通居住区,因此在b2地区发展该功能区的原因是靠近景点和林地,空气清新,环境优美。故选C。

18.B 19.A 解析 第18题,由图可知,该地地势起伏大,平地狭小,房屋底部以木柱支撑的目的主要是扩展平整的用地空间;由材料可知,该区域为岛屿,四面环海,风力强劲,屋顶用厚重石板铺设是为了抵御强风,防止强风掀翻屋顶。故选B。第19题,由材料可知,岛上居民的主要经济活动为捕鱼,搭建的许多人字形木架主要是用来晾晒鱼干;晾晒衣物不会搭建许多木架;搭建的木架不是用来堆放薪柴、圈养牲畜的。故选A。

20.C 21.B 解析 第20题,读图可知,阶段Ⅱ人口主要从农村和中心城区向近郊流动,为郊区城镇化;阶段Ⅲ人口从中心城区和近郊向农村流动,为逆城镇化;阶段Ⅰ为初期城市化;并未出现人口再度向中心城区流动的趋势,故没有出现再城镇化现象。故选C。第21题,结合上题分析,阶段Ⅲ为逆城镇化,其产生的主要原因有城镇的推力,如城镇环境质量恶化,城镇交通拥堵问题突出,而人们对环境质量要求越来越高;也有农村的拉力,如农村基础设施趋于完善。故选B。

22.D 23.B 解析 第22题,从图中可以看出,2010—2015年河南省常住人口城镇化率增幅一直大于1%,说明河南省常住人口城镇化率一直上升,而不是波动上升,A错误;图中给出的信息是全国城镇化率增幅和河南省城镇化率增幅,没有给出全国城镇化率的数据,B错误;从图中可以看出,河南省城镇化率增幅一直大于1%,说明河南省常住人口城镇化率持续上升,而不是下降,C错误,D正确。故选D。第23题,从图中可以看出,2020—2021年河南城镇化率增幅下降,说明河南城镇化率增速减慢,这是因为河南工业发展速度变慢,导致城镇地域扩张速度变慢,①正确;城乡差距缩小,城乡之间人口流动减少,②正确;河南省城镇人口增速减慢,但还是在增加,并不是人口流向省外发达地区导致的2020—2021年河南省常住人口城镇化率增长速度变缓,③错误;由于人们生活条件改善和生育观念变化,城镇常住人口出生率下降,④正确。故选B。

24.答案 (1)主要从事工程建筑(基建)、制造业、餐饮业、家庭服务业等。

(2)就业机会多,工资水平高,保障机制完善,政策开放。

(3)利:增加经济收入,加强经济、文化交流联系,缓解了人地矛盾。弊:造成劳动力短缺,留守问题、家庭问题增多。

解析 第(1)题,由材料可知,河北跨国务工人员中83%来自农村,男性占据了主力。说明河北输出的劳动力受教育水平低,主要从事劳动力密集型产业。第(2)题,作为跨国劳务输入地,说明其需要的劳动力比较多,就业机会多;对外来劳动力吸引力大,说明工资收入比较高;对跨国劳动力吸引力大,说明该国对外政策开放,拥有完善的保障机制。第(3)题,劳务输出对“出国村”的影响主要从利、弊两方面分析。从有利影响来看,外出务工能够增加经济收入;务工使得劳务输出地人口流动增多,加强经济、文化交流联系;外出人口增加,缓解了人地矛盾。从不利影响来看,劳动力外出使输出地劳动力减少,造成劳动力短缺;流失人口大多为青壮年,留守问题、家庭问题增多。

25.答案 (1)甲:工业区。乙:居住区。丙:商业区。

(2)位于城区的边缘,地价低;靠近公路和铁路,交通运输方便;邻近工业区,仓储量大。

(3)位于城市外缘,靠近绿地,环境质量好;位于盛行风的上风向,空气质量好;靠近公路,交通方便;邻近文教区,文化氛围好。(任答3点)

解析 第(1)题,从图中可以看出,甲位于城郊,沿河流、铁路、公路分布,位于盛行风的下风向,是工业区;乙占地面积最广,是居住区;丙位于市中心,可判断为商业区。第(2)题,从图中可以看出,该城市仓储区位于城区的边缘,占地面积大,地价相对较低;附近有公路和铁路通过,交通便利;附近有工业区,仓储需求大。第(3)题,高级居住区一般布局在环境优美、空气质量好、文化氛围好、交通便利的地区。对照示意图可知,①地靠近绿地,环境优美;位于盛行风的上风向,不受工业区污染物影响,空气质量好;靠近公路,交通方便;邻近文教区,文化氛围浓厚。所以①地最适合修建高级居住区。

26.答案 (1)布局紧凑,节约土地,节省建设投资;相关配套设施集中布局,方便居民出行和生活;人口集中分布,方便生产协作。

(2)城市规模及分布特点:城市规模小、数量多,分布相对均衡。优点:缓解城市交通拥堵、住房紧张、环境污染严重等各种问题;产业、教育等均衡分布,利于各地经济共同发展,缩小城乡差距;方便治理环境污染,利于整体生态的保护;就地城镇化,降低了居民的部分生活成本(房租、交通等),竞争压力小,利于生活质量提高。

(3)国家可通过立法控制大城市发展,合理发展中小城镇,建设具有地方特色的生态新城;政府可通过规划均衡城乡各种资源的二次分布,避免因资源的倾斜而引起人员的流动;完善中小城镇的公共服务和基础设施,方便人们生活和出行;引导产业和企业分散布局以及教育分享的多种选择,增加中小城镇的就业岗位,增加居民收入,为中小城镇发展提供人才支撑。