湘教版必修第二册2023-2024学年新教材高中地理第一章人口与地理环境测评卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湘教版必修第二册2023-2024学年新教材高中地理第一章人口与地理环境测评卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-02 21:02:31 | ||

图片预览

文档简介

第一章测评

一、单项选择题:共23题,每题2分,共46分。每题只有一个选项最符合题意。

读世界不同纬度人口分布示意图(图1)和世界不同海拔人口分布示意图(图2),回答1~2题。

图1

图2

1.世界人口主要分布在( )

A.南半球中低纬度 B.南半球中高纬度

C.北半球中低纬度 D.北半球中高纬度

2.全球有50%以上的人口居住在( )

A.平原地区 B.高原地区

C.丘陵地区 D.盆地地区

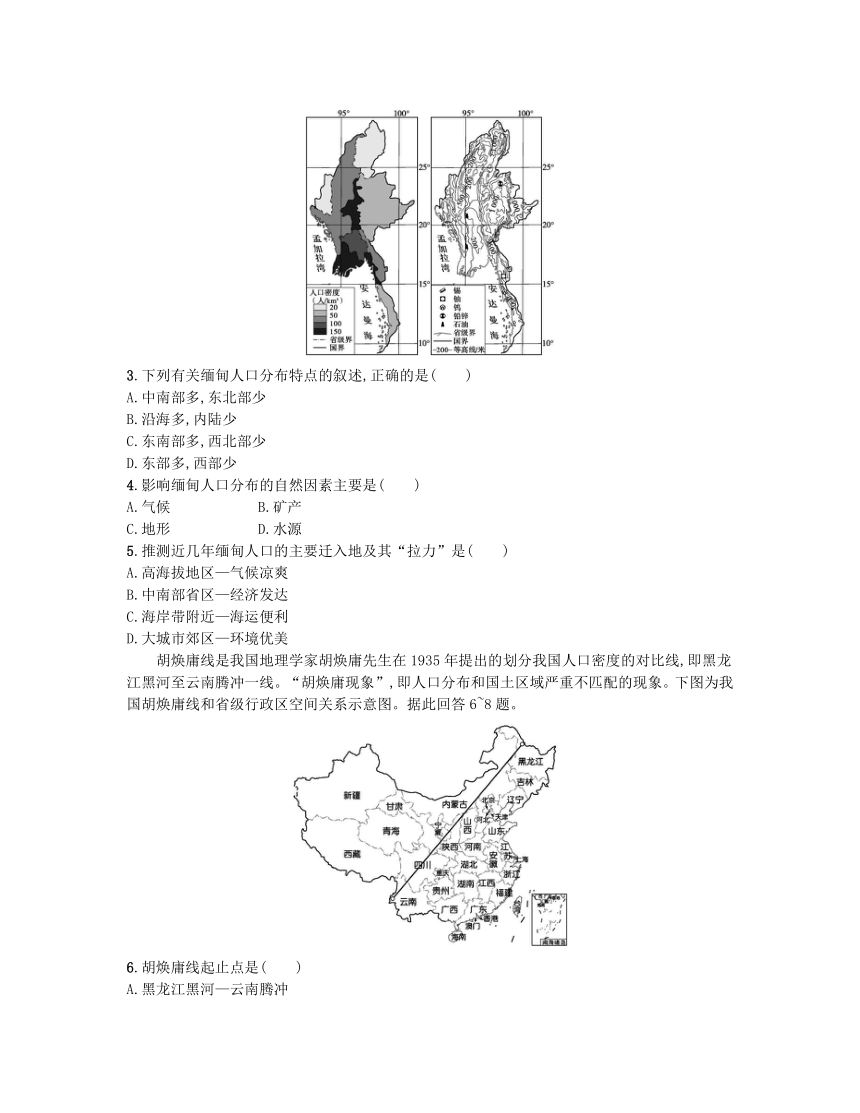

缅甸是一个发展中国家,农业人口超过60%。下面两图为缅甸分省人口密度图与地形图。据此回答3~5题。

3.下列有关缅甸人口分布特点的叙述,正确的是( )

A.中南部多,东北部少

B.沿海多,内陆少

C.东南部多,西北部少

D.东部多,西部少

4.影响缅甸人口分布的自然因素主要是( )

A.气候 B.矿产

C.地形 D.水源

5.推测近几年缅甸人口的主要迁入地及其“拉力”是( )

A.高海拔地区—气候凉爽

B.中南部省区—经济发达

C.海岸带附近—海运便利

D.大城市郊区—环境优美

胡焕庸线是我国地理学家胡焕庸先生在1935年提出的划分我国人口密度的对比线,即黑龙江黑河至云南腾冲一线。“胡焕庸现象”,即人口分布和国土区域严重不匹配的现象。下图为我国胡焕庸线和省级行政区空间关系示意图。据此回答6~8题。

6.胡焕庸线起止点是( )

A.黑龙江黑河—云南腾冲

B.黑龙江漠河—云南丽江

C.黑龙江佳木斯—云南瑞丽

D.黑龙江漠河—云南腾冲

7.我国人口分布存在胡焕庸线的最根本原因是( )

A.自然环境差异 B.经济水平差异

C.社会文化差异 D.人口政策差异

8.胡焕庸线两侧的人口分布特点是( )

A.东多西少 B.东南少,西北多

C.北多南少 D.东南多,西北少

下图为四川省人口密度分布图。据此回答9~10题。

9.四川省人口分布的特点是( )

A.东多西少,北多南少

B.中东部多,中南部少

C.东部密集,西部稀少

D.东南部多,西北部少

10.影响四川省人口分布的直接因素是( )

A.自然因素 B.经济因素

C.历史因素 D.文化因素

埃塞俄比亚是东北非第一人口大国,但经济落后,国内冲突战乱不断,人口大量外迁。埃塞俄比亚东部与吉布提、索马里毗邻,外迁人口通过吉布提港口向外迁移。下图示意埃塞俄比亚人口主要迁入国。据此回答11~13题。

11.沙特阿拉伯有大量埃塞俄比亚人迁入,主要是由于该国( )

A.自然环境优越 B.宗教信仰接近

C.经济收入高 D.国内政局稳定

12.埃塞俄比亚与吉布提相邻,但迁入吉布提的人口数量少,主要影响因素是( )

A.政治 B.交通 C.语言 D.自然环境

13.埃塞俄比亚大量人口迁往美国,可能会使美国( )

A.人均收入增加 B.政局陷入混乱

C.城市数量增加 D.劳动力成本下降

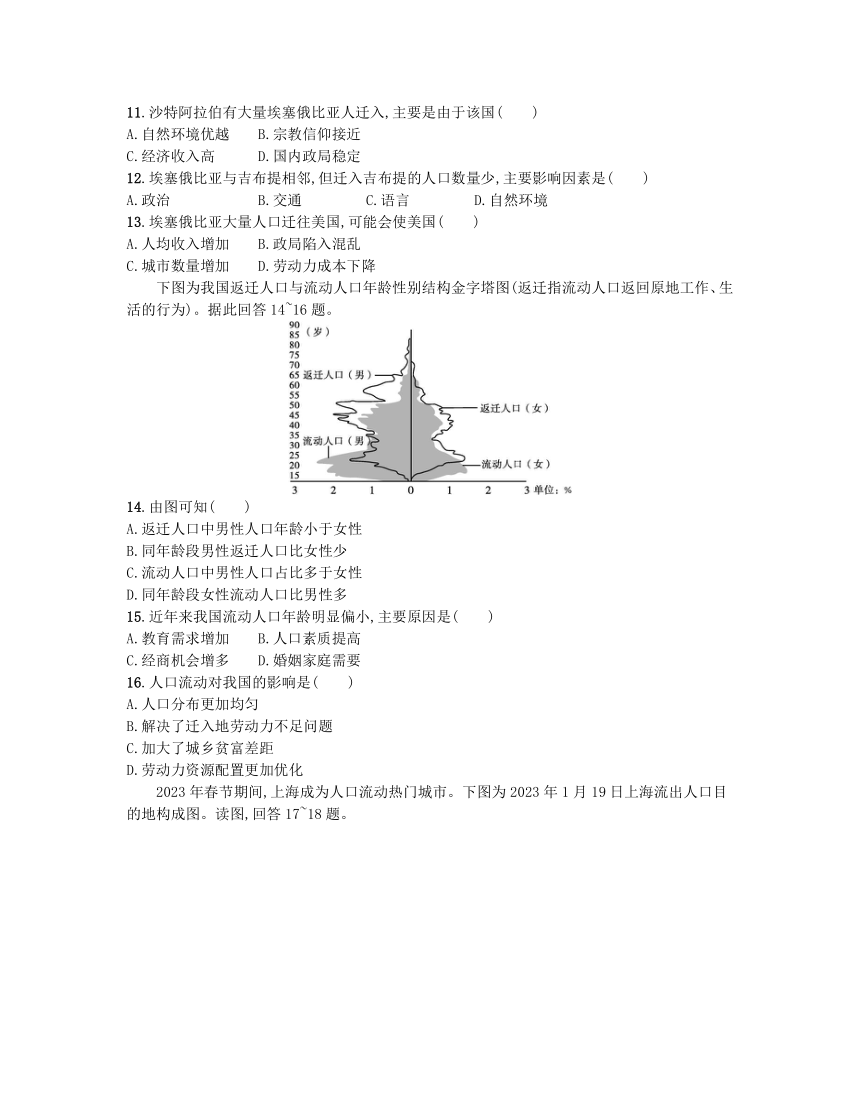

下图为我国返迁人口与流动人口年龄性别结构金字塔图(返迁指流动人口返回原地工作、生活的行为)。据此回答14~16题。

14.由图可知( )

A.返迁人口中男性人口年龄小于女性

B.同年龄段男性返迁人口比女性少

C.流动人口中男性人口占比多于女性

D.同年龄段女性流动人口比男性多

15.近年来我国流动人口年龄明显偏小,主要原因是( )

A.教育需求增加 B.人口素质提高

C.经商机会增多 D.婚姻家庭需要

16.人口流动对我国的影响是( )

A.人口分布更加均匀

B.解决了迁入地劳动力不足问题

C.加大了城乡贫富差距

D.劳动力资源配置更加优化

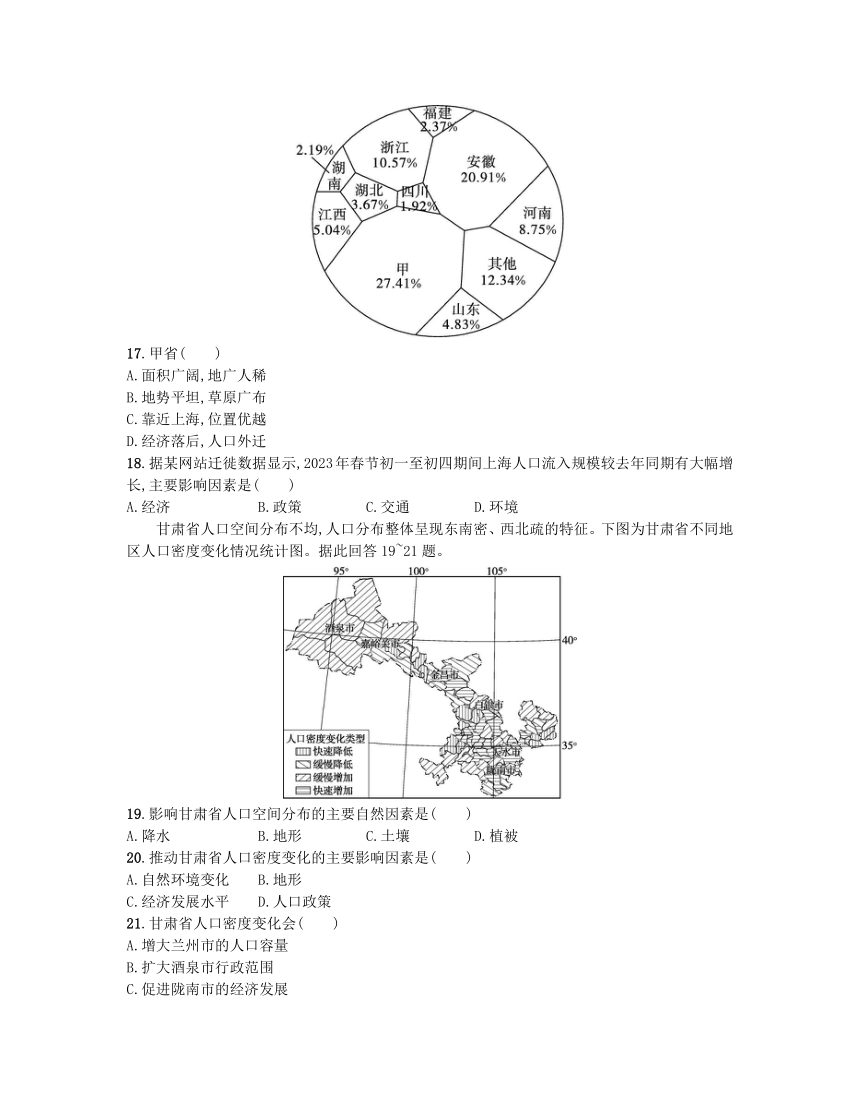

2023年春节期间,上海成为人口流动热门城市。下图为2023年1月19日上海流出人口目的地构成图。读图,回答17~18题。

17.甲省( )

A.面积广阔,地广人稀

B.地势平坦,草原广布

C.靠近上海,位置优越

D.经济落后,人口外迁

18.据某网站迁徙数据显示,2023年春节初一至初四期间上海人口流入规模较去年同期有大幅增长,主要影响因素是( )

A.经济 B.政策 C.交通 D.环境

甘肃省人口空间分布不均,人口分布整体呈现东南密、西北疏的特征。下图为甘肃省不同地区人口密度变化情况统计图。据此回答19~21题。

19.影响甘肃省人口空间分布的主要自然因素是( )

A.降水 B.地形 C.土壤 D.植被

20.推动甘肃省人口密度变化的主要影响因素是( )

A.自然环境变化 B.地形

C.经济发展水平 D.人口政策

21.甘肃省人口密度变化会( )

A.增大兰州市的人口容量

B.扩大酒泉市行政范围

C.促进陇南市的经济发展

D.改善金昌市生态环境

盛水的木桶是由许多块木板箍成的,盛水量也是由这些木板共同决定的。若其中一块木板很短,则此木桶的盛水量就被短板所限制。这块短板就成了这个木桶盛水量的“限制因素”(或称“短板效应”)。若要使此木桶盛水量增加,只有换掉短板或将短板加长才成。人们把这一规律总结为“木桶原理”。据此回答22~23题。

22.下列关于“木桶原理”的说法,正确的是( )

A.根据“木桶原理”,地球环境承载力可以无限制地扩大,因此不必担心人口过多的问题

B.若木桶代表资源环境承载力,则在一定历史阶段内人口容量具有相对确定性

C.若桶板代表资源,则长板决定了资源环境承载力

D.若桶板代表资源,则各板共同决定了资源环境承载力

23.日本、荷兰等国土地、矿产资源都不足,但人口合理容量较高,最主要原因是( )

A.气候适宜

B.本国自然资源丰富

C.大量地利用了其他国家的资源

D.人口素质较高

二、非选择题:共3题,共54分。

24.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

下面两图分别为1949年以来我国国内人口迁移的主要流向图和我国人口密度分布图。

(1)中华人民共和国成立至改革开放之前,国家实施计划经济体制和严格的户籍管理制度,国内人口迁移主要是有 、有 地进行。20世纪80年代以来影响我国人口迁移的主要因素是 ,我国人口大规模迁移的流向是由 向 ,由 向 。(7分)

(2)根据材料,描述我国人口空间分布特点。(4分)

(3)甲地是我国人口分布最为密集的地区。分析该地人口众多的原因。(7分)

25.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

2023年尼日利亚人口已经增加到2.22亿人,位于非洲第一,世界第六。目前该国也是撒哈拉以南非洲国际移民数量最多的国家。该国贫困人口和青年失业率都居高不下。图1为1990—2020年尼日利亚国际移民人数分布状况图,图2为1950—2022年尼日利亚人口统计图。

图1图2

(1)根据图文材料描述尼日利亚人口变化的特点。(6分)

(2)推测尼日利亚人口国际迁移的主要目的地及影响其迁移的主要因素。(6分)

(3)分析国际移民逐年增多给迁入地社会经济发展带来的不利影响。(6分)

26.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

蒙古国国土面积为156万平方千米,是世界第二大内陆国,但可利用耕地较少,大部分国土被草原覆盖,北部和西部多山脉,南部为戈壁沙漠。蒙古国人口仅约345万,约30%从事游牧或半游牧,人口平均密度小,全国共划分为首都和21个省,首都乌兰巴托实际常住人口超150万。下图为蒙古国各行政区人口(单位:万人)分布示意图。

(1)分析乌兰巴托常住人口较多的原因。(6分)

(2)从资源环境承载力角度分析蒙古国人口平均密度小的原因。(6分)

(3)为提高蒙古国资源环境承载力,简述当地可采取的合理措施。(6分)

第一章测评

1.C 2.A 解析 第1题,由图1可知,世界人口主要分布在北半球中低纬度地区。第2题,由图2可知,全球56.5%左右的人口分布在海拔200m以下的平原地区。

3.A 4.C 5.B 解析 第3题,读图可知,缅甸的中南部人口密度大,人口多,而东北部人口密度小,人口少,A正确,C、D错误;图中中部内陆地区有一个省人口密度大,人口多,B错误。故选A。第4题,缅甸气候单一,地区差异不大,A错误;两图叠加,可以看出矿产分布与人口分布相关性不大,说明矿产不是影响人口分布的主要因素,B错误;缅甸是发展中国家,农业人口占全国人口超过60%,根据人口密度图和地形图可知,缅甸中南部地形以平原为主,平原地区有利于农业生产,人口分布多,C正确;缅甸气候湿润,降水丰富,水源充足,因此水源不是影响缅甸人口分布的主要因素,D错误。故选C。第5题,经济发展水平的差异是影响人口迁移的主要因素。缅甸中南部省区近几年经济发展水平高,能提供更多的就业岗位,成为人口的主要迁入地区,故“拉力”为经济发达,B正确;缅甸高海拔地区交通不便,不会成为人口的主要迁入地,A错误;海岸带是指海陆之间相互作用的地带。海运便利不能成为大量人口迁入的“拉力”,C错误;缅甸是发展中国家,处于城镇化初级阶段,人口从郊区流向城市,D错误。故选B。

6.A 7.A 8.D 解析 第6题,由材料“胡焕庸线是我国地理学家胡焕庸先生在1935年提出的划分我国人口密度的对比线,即黑龙江黑河至云南腾冲一线”可知,胡焕庸线起止点是黑龙江黑河—云南腾冲。故选A。第7题,我国胡焕庸线的西北半壁地表崎岖,气候条件恶劣,生态环境较为脆弱,区域内社会经济发展水平较低,人口相对稀疏;而胡焕庸线的东南半壁地形较为平坦,自然条件良好,是传统的农耕区,社会经济发展水平较高,人口相对密集。自然环境差异是我国人口分布存在胡焕庸线的根本原因。故选A。第8题,胡焕庸线两侧的人口分布特点是东南多,西北少。故选D。

9.C 10.B 解析 第9题,由图可知,四川省东部地区人口密度大,西部地区人口稀少,人口密度以0~100人/km2为主。故选C。第10题,四川省东部以四川盆地为主,被称为“天府之国”,如今是四川省经济最发达的地区,人口稠密;西部是川西高原和横断山区,自然条件恶劣,经济比较落后,人口稀疏,所以影响四川省人口分布的直接因素是经济因素;自然因素是根本因素而非直接因素;人口分布与历史因素和文化因素关联度相对较小。故选B。

11.C 12.A 13.D 解析 第11题,沙特阿拉伯石油资源丰富,由于矿产资源开发,经济收入高,吸引大量埃塞俄比亚人迁入,C正确;沙特阿拉伯气候干旱,自然环境较差,A错误;宗教信仰、国内政局稳定等不是最主要的原因,B、D错误。故选C。第12题,埃塞俄比亚国内冲突战乱不断,且埃塞俄比亚与吉布提相邻,受政治因素的影响,迁入吉布提的人口数量少,A正确;吉布提交通条件相对较好,并不是因为交通因素导致迁入吉布提的人口少,B错误;两地位置邻近,语言以及自然环境等差异不是很大,C、D错误。故选A。第13题,来自埃塞俄比亚的劳动力数量多,工资低,使得美国劳动力成本下降,人均收入降低,并不会导致美国政局动乱或使美国城市数量增加。故选D。

14.C 15.A 16.D 解析 第14题,从图中可以看出,返迁人口男性集中在35岁至55岁,女性集中在35岁至45岁,所以返迁人口年龄男性大于女性,A错误;同年龄段男性返迁人口基本大于女性,B错误;流动人口男性占比多于女性,C正确;同年龄段男性流动人口占比基本高于女性,D错误。故选C。第15题,近年来因为人们对子女教育的期望变高,子女随父母流动到父母所在地求学人口大量增加,A正确;人口素质提高与流动人口年龄关系不大,B错误;人口流动大多数不是为了经商,而是以务工为主,C错误;婚姻家庭需要不会使人口年龄明显偏小,D错误。故选A。第16题,人口流动使我国人口分布更不均匀,A错误;人口迁入使迁入地劳动力资源更加丰富,会缓解劳动力不足问题,而不是解决迁入地劳动力不足问题,B错误;人口流动主要是从乡村流向城市,在城市获得经济收入后把资金带回乡村,这样会缩小城乡贫富差距,C错误;人口流向经济发达地区,迁出地对劳动力的需求不旺盛,人口流动使迁出地和迁入地劳动力资源配置更加优化,D正确。故选D。

17.C 18.B 解析 第17题,据2023年1月19日上海流出人口目的地构成图可知,该日上海流出到目的地甲的人口比重最大,说明甲地距离上海近,地理位置优越,甲地最有可能是江苏省。故选C。第18题,2022年春节国家倡导就地过年,2023年春节初一至初四期间上海人口流入规模较去年同期有大幅增长的主要影响因素是政策。故选B。

19.A 20.C 21.C 解析 第19题,甘肃省东西跨度大,降水量总体由东南向西北减少,气候由东南向西北变干旱,人口呈现东南密、西北疏的特征,说明影响甘肃省人口空间分布的主要自然因素是降水,A正确;甘肃省地形对人口分布的影响不明显,B错误;植被、土壤受地形和降水等因素的影响产生变化,对人口分布具有一定影响,如东南部土壤植被发育更好,有助于耕作、樵采等,但不是主要自然因素,C、D错误。故选A。第20题,人口密度的变化主要是由人口迁移造成的,而影响人口迁移的主要因素是地区间经济水平差异,自然环境变化、地形、人口政策具有一定影响,但不是主要影响因素。故选C。第21题,人口密度变化对兰州市的人口容量无直接影响,A错误;行政范围与人口密度变化无关,B错误;陇南市人口密度在增加,说明人口迁入多,有利于促进陇南市经济发展,C正确;金昌生态环境脆弱,人口增加可能加剧生态环境问题,D错误。故选C。

22.B 23.C 解析 第22题,根据“木桶原理”可知,地球的环境人口容量具有相对确定性,不可能无限制地扩大,A错误;木桶容量在木板高度一定的前提下是一定的,同样,环境人口容量在一定历史阶段内也具有相对确定性,B正确;若桶板代表资源,则一地的环境人口容量由最短的桶板决定,C、D错误。故选B。第23题,在一个开放系统中,资源互补可以大大提高一个地区的环境人口容量,生产能力越发达,利用系统外资源的能力就越强,日本、荷兰土地、矿产资源都不足,但大量利用了其他国家的资源,所以具有较高的人口合理容量,C正确。故选C。

24.答案 (1)计划 组织 经济(或工业化发展) 乡村 城镇 内陆 沿海(或由中、西部向东部、东南部)

(2)我国人口分布不均;东多(东南多),西少(西北少)。

(3)自然原因:气候温暖湿润,地势平坦,土壤肥沃,水源充足。

人文原因:经济发展水平高,开发历史悠久(工农业发展水平高),交通便利。

25.答案 (1)移民人数多且呈上升趋势;人口增长快;1995年后人口超过1亿。

(2)主要向南非、埃及、西亚等国家和地区迁移。主要影响因素:尼日利亚人口众多,失业率高;尼日利亚经济落后。

(3)带来交通、住房、就业等压力;可能引发治安问题;加剧水资源紧张;基础设施压力大。

26.答案 (1)乌兰巴托为蒙古国首都,经济相对发达,就业机会多;医疗、教育等社会资源健全;自然环境优越等。

(2)气候较干旱,降水较少,淡水资源缺乏;境内多山脉、戈壁沙漠,难利用土地比重高;可利用耕地少,粮食总产量较少;国家经济、科技发展水平较低;深居内陆,国家对外开放程度较低等。

(3)加大教育资源投入,提高国家科技发展水平;合理放牧,加大生态环境保护;加速节水工程建设,保障淡水资源安全;改变传统经营方式,实行农牧结合;扩大对外开放程度等。

一、单项选择题:共23题,每题2分,共46分。每题只有一个选项最符合题意。

读世界不同纬度人口分布示意图(图1)和世界不同海拔人口分布示意图(图2),回答1~2题。

图1

图2

1.世界人口主要分布在( )

A.南半球中低纬度 B.南半球中高纬度

C.北半球中低纬度 D.北半球中高纬度

2.全球有50%以上的人口居住在( )

A.平原地区 B.高原地区

C.丘陵地区 D.盆地地区

缅甸是一个发展中国家,农业人口超过60%。下面两图为缅甸分省人口密度图与地形图。据此回答3~5题。

3.下列有关缅甸人口分布特点的叙述,正确的是( )

A.中南部多,东北部少

B.沿海多,内陆少

C.东南部多,西北部少

D.东部多,西部少

4.影响缅甸人口分布的自然因素主要是( )

A.气候 B.矿产

C.地形 D.水源

5.推测近几年缅甸人口的主要迁入地及其“拉力”是( )

A.高海拔地区—气候凉爽

B.中南部省区—经济发达

C.海岸带附近—海运便利

D.大城市郊区—环境优美

胡焕庸线是我国地理学家胡焕庸先生在1935年提出的划分我国人口密度的对比线,即黑龙江黑河至云南腾冲一线。“胡焕庸现象”,即人口分布和国土区域严重不匹配的现象。下图为我国胡焕庸线和省级行政区空间关系示意图。据此回答6~8题。

6.胡焕庸线起止点是( )

A.黑龙江黑河—云南腾冲

B.黑龙江漠河—云南丽江

C.黑龙江佳木斯—云南瑞丽

D.黑龙江漠河—云南腾冲

7.我国人口分布存在胡焕庸线的最根本原因是( )

A.自然环境差异 B.经济水平差异

C.社会文化差异 D.人口政策差异

8.胡焕庸线两侧的人口分布特点是( )

A.东多西少 B.东南少,西北多

C.北多南少 D.东南多,西北少

下图为四川省人口密度分布图。据此回答9~10题。

9.四川省人口分布的特点是( )

A.东多西少,北多南少

B.中东部多,中南部少

C.东部密集,西部稀少

D.东南部多,西北部少

10.影响四川省人口分布的直接因素是( )

A.自然因素 B.经济因素

C.历史因素 D.文化因素

埃塞俄比亚是东北非第一人口大国,但经济落后,国内冲突战乱不断,人口大量外迁。埃塞俄比亚东部与吉布提、索马里毗邻,外迁人口通过吉布提港口向外迁移。下图示意埃塞俄比亚人口主要迁入国。据此回答11~13题。

11.沙特阿拉伯有大量埃塞俄比亚人迁入,主要是由于该国( )

A.自然环境优越 B.宗教信仰接近

C.经济收入高 D.国内政局稳定

12.埃塞俄比亚与吉布提相邻,但迁入吉布提的人口数量少,主要影响因素是( )

A.政治 B.交通 C.语言 D.自然环境

13.埃塞俄比亚大量人口迁往美国,可能会使美国( )

A.人均收入增加 B.政局陷入混乱

C.城市数量增加 D.劳动力成本下降

下图为我国返迁人口与流动人口年龄性别结构金字塔图(返迁指流动人口返回原地工作、生活的行为)。据此回答14~16题。

14.由图可知( )

A.返迁人口中男性人口年龄小于女性

B.同年龄段男性返迁人口比女性少

C.流动人口中男性人口占比多于女性

D.同年龄段女性流动人口比男性多

15.近年来我国流动人口年龄明显偏小,主要原因是( )

A.教育需求增加 B.人口素质提高

C.经商机会增多 D.婚姻家庭需要

16.人口流动对我国的影响是( )

A.人口分布更加均匀

B.解决了迁入地劳动力不足问题

C.加大了城乡贫富差距

D.劳动力资源配置更加优化

2023年春节期间,上海成为人口流动热门城市。下图为2023年1月19日上海流出人口目的地构成图。读图,回答17~18题。

17.甲省( )

A.面积广阔,地广人稀

B.地势平坦,草原广布

C.靠近上海,位置优越

D.经济落后,人口外迁

18.据某网站迁徙数据显示,2023年春节初一至初四期间上海人口流入规模较去年同期有大幅增长,主要影响因素是( )

A.经济 B.政策 C.交通 D.环境

甘肃省人口空间分布不均,人口分布整体呈现东南密、西北疏的特征。下图为甘肃省不同地区人口密度变化情况统计图。据此回答19~21题。

19.影响甘肃省人口空间分布的主要自然因素是( )

A.降水 B.地形 C.土壤 D.植被

20.推动甘肃省人口密度变化的主要影响因素是( )

A.自然环境变化 B.地形

C.经济发展水平 D.人口政策

21.甘肃省人口密度变化会( )

A.增大兰州市的人口容量

B.扩大酒泉市行政范围

C.促进陇南市的经济发展

D.改善金昌市生态环境

盛水的木桶是由许多块木板箍成的,盛水量也是由这些木板共同决定的。若其中一块木板很短,则此木桶的盛水量就被短板所限制。这块短板就成了这个木桶盛水量的“限制因素”(或称“短板效应”)。若要使此木桶盛水量增加,只有换掉短板或将短板加长才成。人们把这一规律总结为“木桶原理”。据此回答22~23题。

22.下列关于“木桶原理”的说法,正确的是( )

A.根据“木桶原理”,地球环境承载力可以无限制地扩大,因此不必担心人口过多的问题

B.若木桶代表资源环境承载力,则在一定历史阶段内人口容量具有相对确定性

C.若桶板代表资源,则长板决定了资源环境承载力

D.若桶板代表资源,则各板共同决定了资源环境承载力

23.日本、荷兰等国土地、矿产资源都不足,但人口合理容量较高,最主要原因是( )

A.气候适宜

B.本国自然资源丰富

C.大量地利用了其他国家的资源

D.人口素质较高

二、非选择题:共3题,共54分。

24.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

下面两图分别为1949年以来我国国内人口迁移的主要流向图和我国人口密度分布图。

(1)中华人民共和国成立至改革开放之前,国家实施计划经济体制和严格的户籍管理制度,国内人口迁移主要是有 、有 地进行。20世纪80年代以来影响我国人口迁移的主要因素是 ,我国人口大规模迁移的流向是由 向 ,由 向 。(7分)

(2)根据材料,描述我国人口空间分布特点。(4分)

(3)甲地是我国人口分布最为密集的地区。分析该地人口众多的原因。(7分)

25.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

2023年尼日利亚人口已经增加到2.22亿人,位于非洲第一,世界第六。目前该国也是撒哈拉以南非洲国际移民数量最多的国家。该国贫困人口和青年失业率都居高不下。图1为1990—2020年尼日利亚国际移民人数分布状况图,图2为1950—2022年尼日利亚人口统计图。

图1图2

(1)根据图文材料描述尼日利亚人口变化的特点。(6分)

(2)推测尼日利亚人口国际迁移的主要目的地及影响其迁移的主要因素。(6分)

(3)分析国际移民逐年增多给迁入地社会经济发展带来的不利影响。(6分)

26.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

蒙古国国土面积为156万平方千米,是世界第二大内陆国,但可利用耕地较少,大部分国土被草原覆盖,北部和西部多山脉,南部为戈壁沙漠。蒙古国人口仅约345万,约30%从事游牧或半游牧,人口平均密度小,全国共划分为首都和21个省,首都乌兰巴托实际常住人口超150万。下图为蒙古国各行政区人口(单位:万人)分布示意图。

(1)分析乌兰巴托常住人口较多的原因。(6分)

(2)从资源环境承载力角度分析蒙古国人口平均密度小的原因。(6分)

(3)为提高蒙古国资源环境承载力,简述当地可采取的合理措施。(6分)

第一章测评

1.C 2.A 解析 第1题,由图1可知,世界人口主要分布在北半球中低纬度地区。第2题,由图2可知,全球56.5%左右的人口分布在海拔200m以下的平原地区。

3.A 4.C 5.B 解析 第3题,读图可知,缅甸的中南部人口密度大,人口多,而东北部人口密度小,人口少,A正确,C、D错误;图中中部内陆地区有一个省人口密度大,人口多,B错误。故选A。第4题,缅甸气候单一,地区差异不大,A错误;两图叠加,可以看出矿产分布与人口分布相关性不大,说明矿产不是影响人口分布的主要因素,B错误;缅甸是发展中国家,农业人口占全国人口超过60%,根据人口密度图和地形图可知,缅甸中南部地形以平原为主,平原地区有利于农业生产,人口分布多,C正确;缅甸气候湿润,降水丰富,水源充足,因此水源不是影响缅甸人口分布的主要因素,D错误。故选C。第5题,经济发展水平的差异是影响人口迁移的主要因素。缅甸中南部省区近几年经济发展水平高,能提供更多的就业岗位,成为人口的主要迁入地区,故“拉力”为经济发达,B正确;缅甸高海拔地区交通不便,不会成为人口的主要迁入地,A错误;海岸带是指海陆之间相互作用的地带。海运便利不能成为大量人口迁入的“拉力”,C错误;缅甸是发展中国家,处于城镇化初级阶段,人口从郊区流向城市,D错误。故选B。

6.A 7.A 8.D 解析 第6题,由材料“胡焕庸线是我国地理学家胡焕庸先生在1935年提出的划分我国人口密度的对比线,即黑龙江黑河至云南腾冲一线”可知,胡焕庸线起止点是黑龙江黑河—云南腾冲。故选A。第7题,我国胡焕庸线的西北半壁地表崎岖,气候条件恶劣,生态环境较为脆弱,区域内社会经济发展水平较低,人口相对稀疏;而胡焕庸线的东南半壁地形较为平坦,自然条件良好,是传统的农耕区,社会经济发展水平较高,人口相对密集。自然环境差异是我国人口分布存在胡焕庸线的根本原因。故选A。第8题,胡焕庸线两侧的人口分布特点是东南多,西北少。故选D。

9.C 10.B 解析 第9题,由图可知,四川省东部地区人口密度大,西部地区人口稀少,人口密度以0~100人/km2为主。故选C。第10题,四川省东部以四川盆地为主,被称为“天府之国”,如今是四川省经济最发达的地区,人口稠密;西部是川西高原和横断山区,自然条件恶劣,经济比较落后,人口稀疏,所以影响四川省人口分布的直接因素是经济因素;自然因素是根本因素而非直接因素;人口分布与历史因素和文化因素关联度相对较小。故选B。

11.C 12.A 13.D 解析 第11题,沙特阿拉伯石油资源丰富,由于矿产资源开发,经济收入高,吸引大量埃塞俄比亚人迁入,C正确;沙特阿拉伯气候干旱,自然环境较差,A错误;宗教信仰、国内政局稳定等不是最主要的原因,B、D错误。故选C。第12题,埃塞俄比亚国内冲突战乱不断,且埃塞俄比亚与吉布提相邻,受政治因素的影响,迁入吉布提的人口数量少,A正确;吉布提交通条件相对较好,并不是因为交通因素导致迁入吉布提的人口少,B错误;两地位置邻近,语言以及自然环境等差异不是很大,C、D错误。故选A。第13题,来自埃塞俄比亚的劳动力数量多,工资低,使得美国劳动力成本下降,人均收入降低,并不会导致美国政局动乱或使美国城市数量增加。故选D。

14.C 15.A 16.D 解析 第14题,从图中可以看出,返迁人口男性集中在35岁至55岁,女性集中在35岁至45岁,所以返迁人口年龄男性大于女性,A错误;同年龄段男性返迁人口基本大于女性,B错误;流动人口男性占比多于女性,C正确;同年龄段男性流动人口占比基本高于女性,D错误。故选C。第15题,近年来因为人们对子女教育的期望变高,子女随父母流动到父母所在地求学人口大量增加,A正确;人口素质提高与流动人口年龄关系不大,B错误;人口流动大多数不是为了经商,而是以务工为主,C错误;婚姻家庭需要不会使人口年龄明显偏小,D错误。故选A。第16题,人口流动使我国人口分布更不均匀,A错误;人口迁入使迁入地劳动力资源更加丰富,会缓解劳动力不足问题,而不是解决迁入地劳动力不足问题,B错误;人口流动主要是从乡村流向城市,在城市获得经济收入后把资金带回乡村,这样会缩小城乡贫富差距,C错误;人口流向经济发达地区,迁出地对劳动力的需求不旺盛,人口流动使迁出地和迁入地劳动力资源配置更加优化,D正确。故选D。

17.C 18.B 解析 第17题,据2023年1月19日上海流出人口目的地构成图可知,该日上海流出到目的地甲的人口比重最大,说明甲地距离上海近,地理位置优越,甲地最有可能是江苏省。故选C。第18题,2022年春节国家倡导就地过年,2023年春节初一至初四期间上海人口流入规模较去年同期有大幅增长的主要影响因素是政策。故选B。

19.A 20.C 21.C 解析 第19题,甘肃省东西跨度大,降水量总体由东南向西北减少,气候由东南向西北变干旱,人口呈现东南密、西北疏的特征,说明影响甘肃省人口空间分布的主要自然因素是降水,A正确;甘肃省地形对人口分布的影响不明显,B错误;植被、土壤受地形和降水等因素的影响产生变化,对人口分布具有一定影响,如东南部土壤植被发育更好,有助于耕作、樵采等,但不是主要自然因素,C、D错误。故选A。第20题,人口密度的变化主要是由人口迁移造成的,而影响人口迁移的主要因素是地区间经济水平差异,自然环境变化、地形、人口政策具有一定影响,但不是主要影响因素。故选C。第21题,人口密度变化对兰州市的人口容量无直接影响,A错误;行政范围与人口密度变化无关,B错误;陇南市人口密度在增加,说明人口迁入多,有利于促进陇南市经济发展,C正确;金昌生态环境脆弱,人口增加可能加剧生态环境问题,D错误。故选C。

22.B 23.C 解析 第22题,根据“木桶原理”可知,地球的环境人口容量具有相对确定性,不可能无限制地扩大,A错误;木桶容量在木板高度一定的前提下是一定的,同样,环境人口容量在一定历史阶段内也具有相对确定性,B正确;若桶板代表资源,则一地的环境人口容量由最短的桶板决定,C、D错误。故选B。第23题,在一个开放系统中,资源互补可以大大提高一个地区的环境人口容量,生产能力越发达,利用系统外资源的能力就越强,日本、荷兰土地、矿产资源都不足,但大量利用了其他国家的资源,所以具有较高的人口合理容量,C正确。故选C。

24.答案 (1)计划 组织 经济(或工业化发展) 乡村 城镇 内陆 沿海(或由中、西部向东部、东南部)

(2)我国人口分布不均;东多(东南多),西少(西北少)。

(3)自然原因:气候温暖湿润,地势平坦,土壤肥沃,水源充足。

人文原因:经济发展水平高,开发历史悠久(工农业发展水平高),交通便利。

25.答案 (1)移民人数多且呈上升趋势;人口增长快;1995年后人口超过1亿。

(2)主要向南非、埃及、西亚等国家和地区迁移。主要影响因素:尼日利亚人口众多,失业率高;尼日利亚经济落后。

(3)带来交通、住房、就业等压力;可能引发治安问题;加剧水资源紧张;基础设施压力大。

26.答案 (1)乌兰巴托为蒙古国首都,经济相对发达,就业机会多;医疗、教育等社会资源健全;自然环境优越等。

(2)气候较干旱,降水较少,淡水资源缺乏;境内多山脉、戈壁沙漠,难利用土地比重高;可利用耕地少,粮食总产量较少;国家经济、科技发展水平较低;深居内陆,国家对外开放程度较低等。

(3)加大教育资源投入,提高国家科技发展水平;合理放牧,加大生态环境保护;加速节水工程建设,保障淡水资源安全;改变传统经营方式,实行农牧结合;扩大对外开放程度等。