广东省新高考普通高中2023届高三上学期期末考试历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省新高考普通高中2023届高三上学期期末考试历史试卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 231.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

广东省新高考普通高中2023届高三上学期期末考试历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1、春秋各国作战都由国君或卿大夫指挥,文武不分,战国则由专门的将帅统兵作战,产生一批名将,如秦国的白起、王翦,赵国的廉颇、李牧等等。后勤在战争中的地位更加重要,各国都囤积大量粮食。这一变化说明战国时期( )

A.军事理论取得突破 B.诸侯国君地位下降

C.中央集权制度形成 D.兼并战争后果严重

2、北朝四史记载,当时重要历史人物共计7973位,其中汉族4941人,约占总人数的61.97%,鲜卑族人物1737人,约占21.79%,匈奴人物215人,约占2.70%,其余氏、羌、羯、蛮、柔然、吐谷浑、杂胡和西域人共计1080人,约占13.55%。据此可知北朝政权( )

A.具有多民族多元化特征 B.实行民族平等政策

C.重视推行中原传统文化 D.士族政治基本瓦解

3、唐律以丧服礼中的五服作为量刑定罪的重要标准,犯罪连坐,先亲后疏,亲属间犯罪,虽行为相同,亲疏量刑各异,同时还规定,骂人不构成犯罪,但子孙骂祖父母、父母者,罪当处死。由此可见,唐律( )

A.具有轻罪重罚特征 B.带有较强的等级色彩

C.深受儒家伦理影响 D.缓和了礼与法的冲突

4、元朝时期,汉族官僚精熟蒙古语,取蒙古名字等蒙古化倾向已成为常见之事。蒙古语的语法、词法渗入汉语而形成了一种独特的“元代白话”文体。汉语文对蒙古贵族的影响并不突出,宫廷中主要使用蒙语。大多数皇帝虽有一定程度的汉语水平,但仍不能完全脱离翻译。这种现象说明元代( )

A.游牧生活影响深远 B.民族分化现象严重

C.皇权专制得到加强 D.统治者汉化程度低

5、《大清律》规定苗疆地区苗汉之间的诉讼,按大清律治罪;西藏由驻藏大臣,新疆由驻防将军、参赞大臣负责该地区的司法。这一规定( )

A.有利于实现民族自治 B.维护了法律政令的统一

C.促进了各民族的交融 D.加剧了民族之间的分化

6、鸦片战争前,《泰晤士报》对华报道重点从“经济”和“法律”两个维度出发,将中国描绘成一个“残暴”“无法制”的异质经济体,而在此过程中,中国几乎处于“失语”的状态。这种报道( )

A.反映了中国的真实状况 B.加剧了中英之间贸易摩擦

C.助推了鸦片战争的爆发 D.推动中国对外政策的转变

7、十九世纪二三十年代,河北大名县农民为了草帽辫生产需要,选择适合编草帽辫的小麦品种,拨出专门土地进行密植,以获得细长白软的麦秆,全然不顾小麦产量。河南南乐、清丰,山东观城,也存在这种情况。这种现象说明( )

A.政府放弃了重农抑商政策 B.逐利行为瓦解了小农经济

C.原料生产呈现专业化趋势 D.农村经济结构发生根本变化

8、《北京晨报》登载的《旧新年》写道:“某处有一副对联,写的是:男女平权公说公有理婆说婆有理;阴阳合历你过你的年我过我的年。”这一情景最早发生于( )

A.戊戌维新时期 B.清末新政期间

C.辛亥革命期间 D.中华民国初期

9、1962年以来,社会主义国家大量削减或取消来华旅行计划人数,中国在与苏联、东欧互换自费旅行者逐渐减少的同时,和朝鲜、越南互派旅行者的数量有所增多。这一变化说明( )

A.社会主义阵营崩溃 B.中国外交环境恶化

C.中美关系有望缓和 D.中苏两国矛盾加剧

10、邓小平在南方谈话时讲了一个故事:“农村改革初期,安徽出了个‘傻子瓜子’问题,当时许多人不舒服,说他赚了一百万,主张动他。我说不能动他,一动人们就会说政策变了,得不偿失。”由此可知当时( )

A.公有制经济仍占据主导地位 B.私营经济尚未得到普遍认可

C.农村经济体制改革取得突破 D.所有制结构呈现多元化趋势

11、古代埃及历法是目前所知的人类历史上第一部太阳历,该历法以尼罗河水开始泛滥作为一年的开始,根据尼罗河水的涨落分一年为泛滥季、播种季和收割季3季,每季4个月,每月30天,年终加5天节日,一共365天。据此可知古代埃及( )

A.对天文历法有了科学认知 B.生产力水平取得了较大提高

C.农业具有举足轻重的地位 D.对水利工程的作用认识不足

12、1894—1899年英国平均每人每年消耗小麦151.3公斤,1929—1934年下降为134.7公斤,第二次世界大战后每人每天平均消耗不足0.25公斤,其他的谷物消耗量也有类似变化。这反映了英国( )

A.民众生活水平提高 B.社会财富分配不合理

C.贫富分化日益加剧 D.战争对生产破坏严重

13、下表是苏俄与部分国家签订贸易的时间。这种状况反映了( )

国别 英国 德国 挪威 奥地利 意大利 丹麦 捷克斯洛伐克

时间 1921.3 1921.5 1921.9 1921.12 1921.12 1922.4 1921.5

A.意识形态的对抗淡化 B.西方急需恢复经济

C.凡尔赛体系矛盾重重 D.苏俄国际地位提高

14、丘吉尔说:“我的一边坐着把一条腿搭在另一条腿上的巨大的俄国熊,另一边是巨大的北美野牛,中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。”这反映了( )

A.美苏冷战局面形成 B.欧洲联合意愿增强

C.国际格局发生变化 D.美苏战时同盟破裂

15、1970年,苏联集体农庄生产一吨羊肉的成本为1166卢布,1980年上升到2117卢布,10年间成本上升近一倍,羊肉销售价格却没有提高,其他农产品的生产和销售也存在类似情况。产生上述现象的主要原因是( )

A.个人崇拜之风盛行 B.政治体制的极端僵化

C.分配制度的不合理 D.美苏“冷战”的影响

16、1963年非洲统一组织成立后,西非国家经济共同体(1975年)、中非国家经济共同体(1983年)、南部非洲发展共同体(1992年)、东部和南部非洲共同市场(1994年)、东非共同体(1999年)等区域性组织先后成立。这些组织的成立表明非洲( )

A.希望实现经济一体化 B.具备打破两极格局的力量

C.彻底摆脱了殖民统治 D.民族经济获得了较大发展

二、论述题

17、阅读材料,完成下列要求。

材料:19世纪是一个阶级斗争的时代,阶级间的战争前所未有;但争取权力的斗争最后又都指向议会,在议会民主制度的框架下,各阶级学会了用和平的方法协调利益。整合的过程是漫长的,其中充满艰辛,充满动荡。民主化的历程非常艰难,政治转型看起来是最痛苦的转型,现代化的第一步是在政治领域迈出的,其最终完成可能也是在政治领域。

——钱乘旦《换个角度看历史》

根据材料,结合19世纪的人类历史,自拟论题,展开论述。(要求观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰。)

三、材料题

18、阅读材料,完成下列要求。

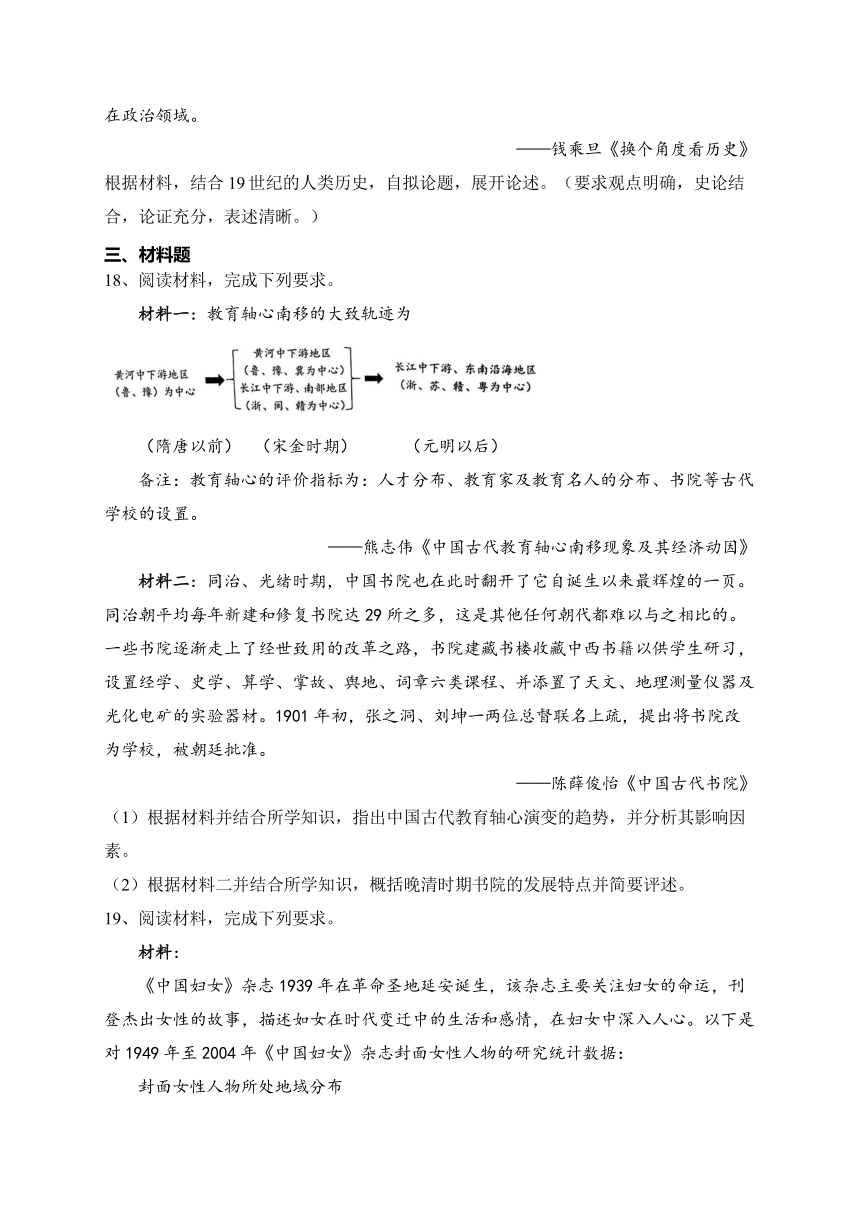

材料一:教育轴心南移的大致轨迹为

(隋唐以前) (宋金时期) (元明以后)

备注:教育轴心的评价指标为:人才分布、教育家及教育名人的分布、书院等古代学校的设置。

——熊志伟《中国古代教育轴心南移现象及其经济动因》

材料二:同治、光绪时期,中国书院也在此时翻开了它自诞生以来最辉煌的一页。同治朝平均每年新建和修复书院达29所之多,这是其他任何朝代都难以与之相比的。一些书院逐渐走上了经世致用的改革之路,书院建藏书楼收藏中西书籍以供学生研习,设置经学、史学、算学、掌故、舆地、词章六类课程、并添置了天文、地理测量仪器及光化电矿的实验器材。1901年初,张之洞、刘坤一两位总督联名上疏,提出将书院改为学校,被朝廷批准。

——陈薛俊怡《中国古代书院》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代教育轴心演变的趋势,并分析其影响因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清时期书院的发展特点并简要评述。

19、阅读材料,完成下列要求。

材料:

《中国妇女》杂志1939年在革命圣地延安诞生,该杂志主要关注妇女的命运,刊登杰出女性的故事,描述如女在时代变迁中的生活和感情,在妇女中深入人心。以下是对1949年至2004年《中国妇女》杂志封面女性人物的研究统计数据:

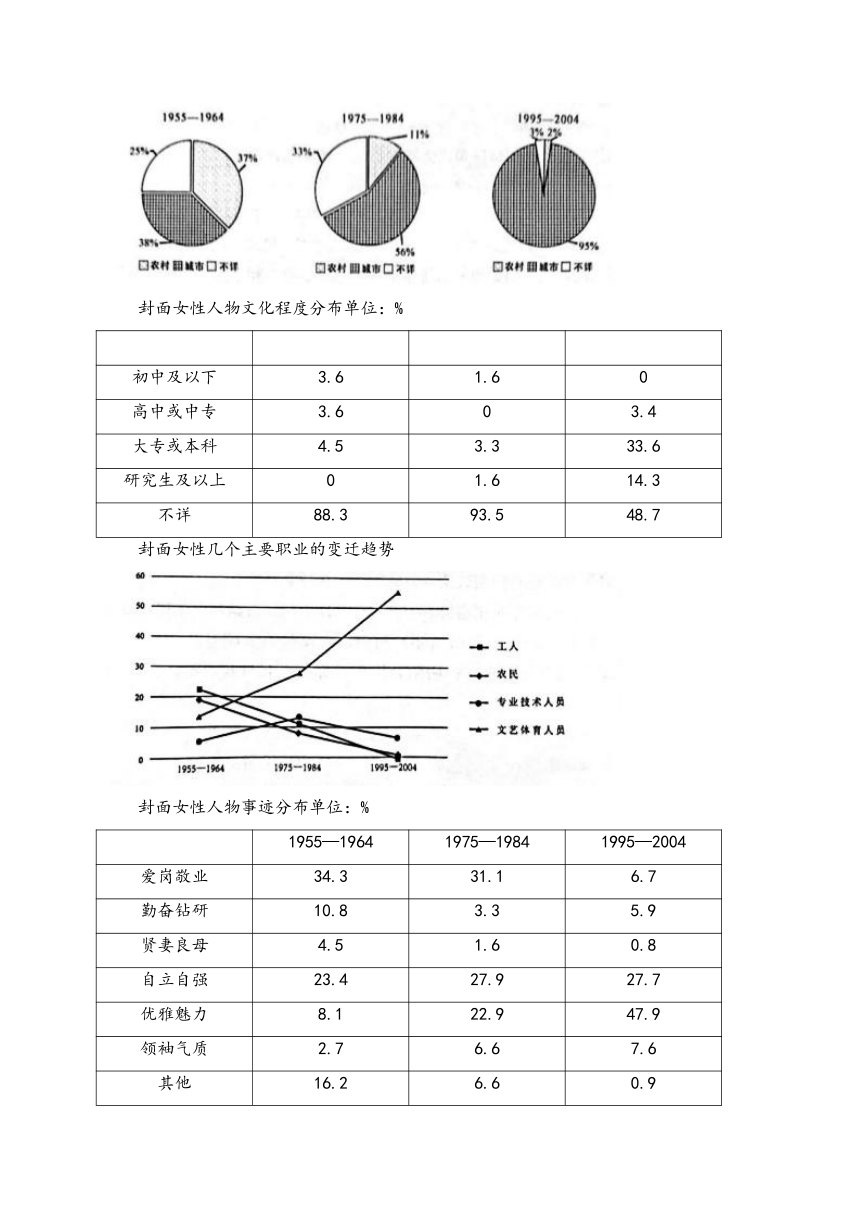

封面女性人物所处地域分布

封面女性人物文化程度分布单位:%

初中及以下 3.6 1.6 0

高中或中专 3.6 0 3.4

大专或本科 4.5 3.3 33.6

研究生及以上 0 1.6 14.3

不详 88.3 93.5 48.7

封面女性几个主要职业的变迁趋势

封面女性人物事迹分布单位:%

1955—1964 1975—1984 1995—2004

爱岗敬业 34.3 31.1 6.7

勤奋钻研 10.8 3.3 5.9

贤妻良母 4.5 1.6 0.8

自立自强 23.4 27.9 27.7

优雅魅力 8.1 22.9 47.9

领袖气质 2.7 6.6 7.6

其他 16.2 6.6 0.9

——朱舜《社会变迁中的女性形象》

(1)根据材料,归纳《中国妇女》杂志封面女性人物的变化趋势。

(2)结合时代背景,说明《中国妇女》杂志封面女性人物变化的原因。

20、阅读材料,完成下列要求。

材料:英国从500年前开始崛起,就是因为它在许多关键时刻站在历史的前沿,创造了历史的未来。20世纪70年代,英国患“英国病”了,它成了西方资本主义世界的病夫。为了医治“英国病”,撒切尔夫人上台后,大规模削减福利开支,将国有产业重新实行私有化,严格控制货币发行量,并且打击工会力量,压制工资增长。英国经济开始回升,但总体经济地位仍然只相当于一个欧洲中等国家。在这种情况下,英国被迫退回欧洲。1973年,英国加入欧共体,但代价极高,接受了欧方几乎一切条件。现在它不再是帝国了,它回到了欧洲,但它留下的历史遗产却是长存的。

——摘编自陈晓律《世界现代化历程:西欧卷》

(1)根据材料并结合所学知识,概括“英国病”的表现并简析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,结合史实说明英国“站在历史的前沿”。

参考答案

1、答案:D

解析:材料情景是“春秋各国作战都由国君或卿大夫指挥,文武不分,战国则由专门的将帅统兵作战,产生一批名将”,说明战国与春秋时期相比,战争的专业性和战争胜利的重要性更加凸显,“后勤在战争中的地位更加重要,各国都囤积大量粮食”说明战争持续的时间更长。由此可知,战国时期各国对战争的结果更加重视,因为一旦战败后果不堪设想,D项正确。A选项:材料讲述的是作战指挥人员的变化,与军事理论无关,A不对。B选项:材料情景与战国时期诸侯国君的地位是否下降没有逻辑关系,B不对;C选项:战国时期中央集权尚未形成,并且中央集权是强调中央与地方的关系,与材料情景不符,故C不对。故选D。

2、答案:A

解析:材料情景“北朝四史记载,当时重要历史人物共计7973位,其中汉族4941人,约占总人数的61.97%,鲜卑族人物1737人,约占21.79%,匈奴人物215人,约占2.70%”说明北朝重要历史人物是以汉族为主,鲜卑和匈奴均有一定比例。“其余氐、羌、羯、蛮、柔然、吐谷浑、杂胡和西域人共计1080人,约占13.55%”说明北朝重要历史人物的民族成分多元,体现出北朝政权具有多民族多元化的特征,由此可选A。B选项:材料说明的是人物民族多样,没有涉及具体的民族政策,B不对。C选项:材料并没有涉及中原传统文化,C不对。D选项:士族政治在这一时期有衰落,孝文帝“定姓族”时规定:鲜卑贵族中的八姓,与汉人士族高门“四姓”拥有对等地位、享受同等优待,士族的地位是由朝廷规定的,但士族政治并没有瓦解,D不对。故选A。

3、答案:C

解析:材料情景是“唐律以丧服礼中的五服作为量刑定罪的重要标准”并且不孝量刑重,说明唐律依据儒家宗法伦理量刑定罪,由此可选C。A选项:材料不能体现轻罪重罚,如:按儒家宗法伦理量刑,骂祖父母或父母不算轻罪,可被认为是重罪,故A不对;B选项:“犯罪连坐,先亲后疏”体现的是宗族血缘关系而非社会等级关系,故B不对。D选项:材料情景指出量刑定罪的标准,并没有阐述由此产生的结果和带来的影响,所以无法体现是否缓和了礼和法的冲突,故D不对。故选C。

4、答案:D

解析:材料情景是“汉语文对蒙古贵族的影响并不突出,宫廷中主要使用蒙语。大多数皇帝虽有一定程度的汉语水平,但仍不能完全脱离翻译”,说明元朝包括皇帝在内的蒙古贵族接受汉族文明比较缓慢,元代统治者汉化程度比较低下,由此可选D。A选项:游牧生活与文字和语言的使用没有逻辑关系,材料现象与游牧生活无关,故A不对。B选项:元代推行民族歧视和压迫政策,但材料中“汉语文对蒙古贵族的影响并不突出”“宫廷中主要使用蒙语”等现象不能体现民族分化,故B不对。C选项“汉语文对蒙古贵族的影响并不突出”“宫廷中主要使用蒙语”等现象不能反映出皇权的加强,故C不对。故选D。

5、答案:B

解析:材料情景是“《大清律》规定苗疆地区苗汉之间的诉讼,按大清律治罪;西藏由驻藏大臣,新疆由驻防将军、参赞大臣负责该地区的司法”,说明边疆地区的司法按清朝的法律和由派驻官员执行,由此可选B。A选项:清朝实现民族自治不符合史实,故A不对。C选项:材料讲述的是清朝边疆地区的司法,没有体现民族交融,故C不对。D选项:清朝加强了对边疆民族的管理,有利于多民族国家的统一,按《大清律》以及由清朝委派官员负责相应地区的司法不能体现民族之间的分化,故D不对。故选B。

6、答案:C

解析:材料情景是鸦片战争前《泰晤士报》将中国描绘成一个“残暴”“无法制”的异质经济体,中国几乎处于“失语”的状态,这样的宣传会给英国人带来误导,英国人看到的中国是一个负面的形象,从而会赞成和支持“教训”中国,助推了鸦片战争的爆发,由此可选C。A选项:《泰晤士报》的报道带有故意误导的目的,将中国描绘成一个“残暴”“无法制”异质经济体,这种报道不能反映中国的真实状况,A不对。B选项:报道不能直接影响中英之间的贸易,B不对。D选项:材料没有提及中国的对外政策,《泰晤士报》的报道也无法推动中国对外政策的转变,D不对。故选C。

7、答案:C

解析:从材料中可看出,河北、河南等地采取密植小麦的方法,全然不顾小麦产量,是因为草帽辫生产需要的是麦秆,这样的种植方式恰恰体现了生产的专业化,由此可选C。A选项材料不能体现政府的经济政策,鸦片战争前清政府并没有放弃重农抑商政策,故A不对。B选项明清农业的商品化在一定程度上冲击了小农经济,但还没有达到瓦解的程度,故B不对。D选项:生产的专业化也没有导致农村经济结构发生根本变化,而且河北和河南的某些地方也无法代表所有农村,故D不对。故选C。

8、答案:D

解析:对联强调“平权”“阴阳合历”,辛亥革命后民主共和观念开始深入人心,中华民国采取公元纪年,采用新历,中华民国的成立也促进了社会的变革,故选D。

9、答案:D

解析:1962年以来,社会主义国家大量削减或取消来华旅行计划人数,中国与苏联、东欧互换自费旅行者逐渐减少,显然是受到了60年代中苏关系恶化的影响,由此可选D。A选项:社会主义阵营崩溃是在东欧剧变后,故A不对。B选项:单纯从苏联、东欧来华旅行计划人数的减少,不能完全体现出外交环境恶化,并且中国和朝鲜、越南互派旅行者的数量有所增多,故B不对。C选项:中美关系的缓和是在70年代,故C不对。故选D。

10、答案:B

解析:从题目材料的情景可以看到安徽出了个“傻子瓜子”问题,当时许多人不舒服,主张动摇,说明个体经济、私营经济尚未得到普遍认同,很大一部分人认为不合法,故选B。A选项:公有制经济仍占主导地位符合事实,而且一直占据主导地位,但仅凭材料情景不能得出“公有制经济仍占据主导地位”这一结论,只能从侧面反映出人们更认同公有制形式,故不选A;C选项:材料反映的是所有制形式,不是反映农村的经济改革,故不选C;D选项:从材料中可以看到,非公有制形式并没有得到广泛认同,还不具备普遍性,并且材料只涉及个体私营经济,不能体现多元趋势,故不选D。故选B。

11、答案:C

解析:A选项:古代埃及的太阳历是古埃及人根据对尼罗河河水上涨的长期观察,制定出的一种方便农业生产的历法,主要来源于经验的总结和细致的观察,并不是对天文历法有了科学的认知,故不选A。B选项:生产力水平指生产的能力和生产技术,材料并没有反映出古代埃及的生产技术水平,故不选B。C选项:古代历法是为农业服务的,古埃及的太阳历分为泛滥季、播种季和收割季也与农业息息相关,故C项正确。D选项:古代埃及对水利工程作用的认识无法从材料中判断,故不选D。故选C。

12、答案:A

解析:材料情景是英国平均每人每年小麦消耗量逐渐减少,但没有说明肉蛋奶的消耗情况。小麦消耗量大幅度下降,结合史实可知,谷物消耗减少是因为其他可代替谷物的食品增加了,食品结构变化,营养结构多元化,说明民众生活水平提高了,故A选项正确。B选项:材料与社会财富分配无关,B不对。C选项:材料没有体现贫富分化,C不对。D选项:该选项无法解释小麦消耗量从“134.7公斤”到“每天平均消耗不足0.25公斤”(每年90余公斤)的转变,和英国的发展状况以及国际地位不符,D不对。故选A。

13、答案:B

解析:1921年3月开始,苏俄陆续与西方主要国家签订贸易,反映了双方的变化。一方面,这是苏俄调整经济政策、实施新经济政策的结果:另一方面,这也是20世纪20年代初西方恢复经济的需要,故B选项正确。A选项:双方意识形态的对抗并未淡化,但并不影响经济合作,故A不对。C选项:凡尔赛体系下的矛盾主要是战胜国之间与战胜国和战败国之间的矛盾,材料没有体现凡尔赛体系矛盾重重,C不对。D选项:苏俄与欧洲许多国家建立贸易关系与国际地位无关,D不对。故选B。

14、答案:C

解析:丘吉尔说这句话时还处于二战时期,美苏英还是同盟关系,三国是合作关系。美苏冷战局面形成于二战后,美苏战时同盟关系尚未破裂,故A、D不选。B选项:材料提及的对象中只有英国是欧洲国家,没有体现出欧洲联合的意愿,故不选B。C选项:丘吉尔所说的话体现了美苏力量的强大,英国力量的削弱,体现了国家力量的对比发生了变化,原来英国的世界霸权地位开始让位于美苏的争霸,故选C。

15、答案:C

解析:农产品的生产成本上升了,但销售价格却没有提高,说明国家牺牲农业的利益,在工农业分配上不合理,所以C项正确。政治体制与材料现象有一定的关联,但导致材料所述现象的主要原因应该是僵化的经济体制,故不选B。个人崇拜之风和美苏“冷战”与材料现象没有因果逻辑关系,故不选A、D。故选C。

16、答案:A

解析:这些非洲区域经济共同体的成立,表明非洲国家希望加强非洲国家内部的经济联系和经济合作,实现经济的一体化,共同发展经济,故选A。材料只是体现了非洲国家经济的合作,并不能看出合作的结果,B、C、D都是属于对结果的表述,非洲的联合也还不具备打破两极格局的力量,“彻底摆脱了殖民统治”的表述绝对化,是否能促进民族经济的发展也还未可知,故不选B、C、D。故选A。

17、答案:例:英国民主制度的发展——1832年议会改革。“光荣革命”采用非暴力的手段推翻了斯图亚特王朝的专制统治,地主贵族和资产阶级的相互妥协,建立了联合统治,《权利法案》的颁布和责任内阁制的形成限制了国王的权力,形成了以议会为核心的代议制。随着工业革命的发展,英国工商业资产阶级的力量渐渐壮大。他们的经济实力迅速增长,但缺乏与之相适应的政治权利。通过议会斗争的形式,1832年议会改革,重新分配议席,新兴工业城市取得较多议席。更改了选举资格,降低了选民的财产和身份要求,扩大了选民范围,大大增加选民人数,工业资产阶级和富农得到选举权。1832年的议会改革,适应了工业革命需要,增强了工业资产阶级在议会中的作用,以和平的方式削弱了贵族保守势力。1832年的议会改革让工业资产阶级获得政治权利,但广大工人、雇农、妇女仍被排斥于政治之外,英国的民主代议制仍有待进一步完善。

解析:本题较开放,言之有理即可。根据材料“现代化的第一步是在政治领域迈出的,其最终完成可能也是在政治领域”可拟论题为英国通过“光荣革命”逐步确立了君主立宪政体。论述结合英国代议制确立和巩固过程分析即可。

18、答案:(1)演变趋势:教育中心由北方逐渐转移到南方(或南方教育逐渐超过北方);教育轴心从一元到多元(或一个地区变为多个地区)。影响因素:经济重心的南移(南方经济的开发);地区文化教育的发展;良好的社会环境和社会风气。

(2)特点:新建和修复书院多;注重经世致用;传统文化和近代西方科学并存;与近代教育接轨。评述:促进了近代教育的发展;有利于培养近代人才;有利于西方科学的传播;顺应了时代发展的潮流;但在学习内容上受限于阶级的局限性,具有片面性。

解析:(1)演变趋势:通过观察材料中的轨迹图可知,教育中心由北方逐渐转移到南方;教育轴心从一元到多元。影响因素:通过所学知识可知,经济重心的南移(南方经济的开发);地区文化教育的发展;良好的社会环境和社会风气,都会影响教育轴心的变化。

(2)特点:通过材料“治朝平均每年新建和修复书院达29所之多,这是其他任何朝代都难以与之相比的”可知,新建和修复书院多;通过材料“一些书院逐渐走上了经世致用的改革之路,书院建藏书楼收藏中西书籍以供学生研习,设置经学、史学、算学、掌故、舆地、词章六类课程、并添置了天文、地理测量仪器及光化电矿的实验器材”可知,注重经世致用;传统文化和近代西方科学并存;通过材料“提出将书院改为学校,被朝廷批准”可知,与近代教育接轨。评述:通过材料再结合所学知识可知,促进了近代教育的发展;有利于培养近代人才;有利于西方科学的传播;顺应了时代发展的潮流;但在学习内容上受限于阶级的局限性,具有片面性。

19、答案:(1)变化趋势:农村比例减少,城市比例增加;文化程度低的比例减少,文化程度高的比例增加;工人的比例减少,文体工作人员的比例增加;从侧重于女性的家庭责任和社会贡献到更注重女性的个人气质和魅力。

(2)原因:改革开放后,社会主义市场经济和城市化的发展;教育的发展;尊重知识、尊重人才良好风尚的形成;社会主义精神文明的发展,人们文化生活需求的提高;时代对女性提出了新的要求。

解析:(1)变化趋势:依据材料“封面女性人物所处地域分布”,得出农村比例减少,城市比例增加;依据材料“封面女性人物文化程度分布”,得出文化程度低的比例减少,文化程度高的比例增加;依据材料“封面女性几个主要职业的变迁趋势”,得出工人的比例减少,文体工作人员的比例增加;依据材料“封面女性人物事迹分布”,得出从侧重于女性的家庭责任和社会贡献到更注重女性的个人气质和魅力。

(2)原因:依据材料“1949年至2004年《中国妇女》杂志封面女性人物的研究统计数据”,得出改革开放后,社会主义市场经济和城市化的发展;从文化教育的角度分析,得出教育的发展;从中国良好风尚角度分析,得出尊重知识、尊重人才良好风尚的形成;从社会主义精神文明发展的影响分析,得出社会主义精神文明的发展,人们文化生活需求的提高;从时代的需求分析,得出时代对女性提出了新的要求。

20、答案:(1)表现:经济停滞;通货膨胀;失业率增加。原因:国有化和福利制度导致国家财政支出大;加重了国家的经济负担;70年代石油危机引发世界经济危机。

(2)17世纪“光荣革命”后颁布了《权利法案》,建立了第一个君主立宪制国家,18世纪责任内阁制形成,开创了近代民主代议制。18世纪工业革命,成为第一个实现工业化的国家;17世纪牛顿力学体系的建立标志着近代科学的形成。

解析:(1)表现:根据材料时间,可知此时英国正处于经济“滞胀”时期,因而比较容易得出“英国病”的表现:经济停滞;通货膨胀;失业率增加。原因:根据材料“大规模削减福利开支”,可推知原因有国有化和福利制度导致国家财政支出大和国家的经济负担较重,结合所学可知70年代石油危机引发世界经济危机。

(2)说明:根据所学,从经济、政治和科技三方面说明英国“站在历史的前沿”。比较容易得出答案:17世纪“光荣革命”后颁布了《权利法案》,建立了第一个君主立宪制国家,18世纪责任内阁制形成,开创了近代民主代议制。18世纪工业革命,成为第一个实现工业化的国家;17世纪牛顿力学体系的建立标志着近代科学的形成。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1、春秋各国作战都由国君或卿大夫指挥,文武不分,战国则由专门的将帅统兵作战,产生一批名将,如秦国的白起、王翦,赵国的廉颇、李牧等等。后勤在战争中的地位更加重要,各国都囤积大量粮食。这一变化说明战国时期( )

A.军事理论取得突破 B.诸侯国君地位下降

C.中央集权制度形成 D.兼并战争后果严重

2、北朝四史记载,当时重要历史人物共计7973位,其中汉族4941人,约占总人数的61.97%,鲜卑族人物1737人,约占21.79%,匈奴人物215人,约占2.70%,其余氏、羌、羯、蛮、柔然、吐谷浑、杂胡和西域人共计1080人,约占13.55%。据此可知北朝政权( )

A.具有多民族多元化特征 B.实行民族平等政策

C.重视推行中原传统文化 D.士族政治基本瓦解

3、唐律以丧服礼中的五服作为量刑定罪的重要标准,犯罪连坐,先亲后疏,亲属间犯罪,虽行为相同,亲疏量刑各异,同时还规定,骂人不构成犯罪,但子孙骂祖父母、父母者,罪当处死。由此可见,唐律( )

A.具有轻罪重罚特征 B.带有较强的等级色彩

C.深受儒家伦理影响 D.缓和了礼与法的冲突

4、元朝时期,汉族官僚精熟蒙古语,取蒙古名字等蒙古化倾向已成为常见之事。蒙古语的语法、词法渗入汉语而形成了一种独特的“元代白话”文体。汉语文对蒙古贵族的影响并不突出,宫廷中主要使用蒙语。大多数皇帝虽有一定程度的汉语水平,但仍不能完全脱离翻译。这种现象说明元代( )

A.游牧生活影响深远 B.民族分化现象严重

C.皇权专制得到加强 D.统治者汉化程度低

5、《大清律》规定苗疆地区苗汉之间的诉讼,按大清律治罪;西藏由驻藏大臣,新疆由驻防将军、参赞大臣负责该地区的司法。这一规定( )

A.有利于实现民族自治 B.维护了法律政令的统一

C.促进了各民族的交融 D.加剧了民族之间的分化

6、鸦片战争前,《泰晤士报》对华报道重点从“经济”和“法律”两个维度出发,将中国描绘成一个“残暴”“无法制”的异质经济体,而在此过程中,中国几乎处于“失语”的状态。这种报道( )

A.反映了中国的真实状况 B.加剧了中英之间贸易摩擦

C.助推了鸦片战争的爆发 D.推动中国对外政策的转变

7、十九世纪二三十年代,河北大名县农民为了草帽辫生产需要,选择适合编草帽辫的小麦品种,拨出专门土地进行密植,以获得细长白软的麦秆,全然不顾小麦产量。河南南乐、清丰,山东观城,也存在这种情况。这种现象说明( )

A.政府放弃了重农抑商政策 B.逐利行为瓦解了小农经济

C.原料生产呈现专业化趋势 D.农村经济结构发生根本变化

8、《北京晨报》登载的《旧新年》写道:“某处有一副对联,写的是:男女平权公说公有理婆说婆有理;阴阳合历你过你的年我过我的年。”这一情景最早发生于( )

A.戊戌维新时期 B.清末新政期间

C.辛亥革命期间 D.中华民国初期

9、1962年以来,社会主义国家大量削减或取消来华旅行计划人数,中国在与苏联、东欧互换自费旅行者逐渐减少的同时,和朝鲜、越南互派旅行者的数量有所增多。这一变化说明( )

A.社会主义阵营崩溃 B.中国外交环境恶化

C.中美关系有望缓和 D.中苏两国矛盾加剧

10、邓小平在南方谈话时讲了一个故事:“农村改革初期,安徽出了个‘傻子瓜子’问题,当时许多人不舒服,说他赚了一百万,主张动他。我说不能动他,一动人们就会说政策变了,得不偿失。”由此可知当时( )

A.公有制经济仍占据主导地位 B.私营经济尚未得到普遍认可

C.农村经济体制改革取得突破 D.所有制结构呈现多元化趋势

11、古代埃及历法是目前所知的人类历史上第一部太阳历,该历法以尼罗河水开始泛滥作为一年的开始,根据尼罗河水的涨落分一年为泛滥季、播种季和收割季3季,每季4个月,每月30天,年终加5天节日,一共365天。据此可知古代埃及( )

A.对天文历法有了科学认知 B.生产力水平取得了较大提高

C.农业具有举足轻重的地位 D.对水利工程的作用认识不足

12、1894—1899年英国平均每人每年消耗小麦151.3公斤,1929—1934年下降为134.7公斤,第二次世界大战后每人每天平均消耗不足0.25公斤,其他的谷物消耗量也有类似变化。这反映了英国( )

A.民众生活水平提高 B.社会财富分配不合理

C.贫富分化日益加剧 D.战争对生产破坏严重

13、下表是苏俄与部分国家签订贸易的时间。这种状况反映了( )

国别 英国 德国 挪威 奥地利 意大利 丹麦 捷克斯洛伐克

时间 1921.3 1921.5 1921.9 1921.12 1921.12 1922.4 1921.5

A.意识形态的对抗淡化 B.西方急需恢复经济

C.凡尔赛体系矛盾重重 D.苏俄国际地位提高

14、丘吉尔说:“我的一边坐着把一条腿搭在另一条腿上的巨大的俄国熊,另一边是巨大的北美野牛,中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。”这反映了( )

A.美苏冷战局面形成 B.欧洲联合意愿增强

C.国际格局发生变化 D.美苏战时同盟破裂

15、1970年,苏联集体农庄生产一吨羊肉的成本为1166卢布,1980年上升到2117卢布,10年间成本上升近一倍,羊肉销售价格却没有提高,其他农产品的生产和销售也存在类似情况。产生上述现象的主要原因是( )

A.个人崇拜之风盛行 B.政治体制的极端僵化

C.分配制度的不合理 D.美苏“冷战”的影响

16、1963年非洲统一组织成立后,西非国家经济共同体(1975年)、中非国家经济共同体(1983年)、南部非洲发展共同体(1992年)、东部和南部非洲共同市场(1994年)、东非共同体(1999年)等区域性组织先后成立。这些组织的成立表明非洲( )

A.希望实现经济一体化 B.具备打破两极格局的力量

C.彻底摆脱了殖民统治 D.民族经济获得了较大发展

二、论述题

17、阅读材料,完成下列要求。

材料:19世纪是一个阶级斗争的时代,阶级间的战争前所未有;但争取权力的斗争最后又都指向议会,在议会民主制度的框架下,各阶级学会了用和平的方法协调利益。整合的过程是漫长的,其中充满艰辛,充满动荡。民主化的历程非常艰难,政治转型看起来是最痛苦的转型,现代化的第一步是在政治领域迈出的,其最终完成可能也是在政治领域。

——钱乘旦《换个角度看历史》

根据材料,结合19世纪的人类历史,自拟论题,展开论述。(要求观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰。)

三、材料题

18、阅读材料,完成下列要求。

材料一:教育轴心南移的大致轨迹为

(隋唐以前) (宋金时期) (元明以后)

备注:教育轴心的评价指标为:人才分布、教育家及教育名人的分布、书院等古代学校的设置。

——熊志伟《中国古代教育轴心南移现象及其经济动因》

材料二:同治、光绪时期,中国书院也在此时翻开了它自诞生以来最辉煌的一页。同治朝平均每年新建和修复书院达29所之多,这是其他任何朝代都难以与之相比的。一些书院逐渐走上了经世致用的改革之路,书院建藏书楼收藏中西书籍以供学生研习,设置经学、史学、算学、掌故、舆地、词章六类课程、并添置了天文、地理测量仪器及光化电矿的实验器材。1901年初,张之洞、刘坤一两位总督联名上疏,提出将书院改为学校,被朝廷批准。

——陈薛俊怡《中国古代书院》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代教育轴心演变的趋势,并分析其影响因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清时期书院的发展特点并简要评述。

19、阅读材料,完成下列要求。

材料:

《中国妇女》杂志1939年在革命圣地延安诞生,该杂志主要关注妇女的命运,刊登杰出女性的故事,描述如女在时代变迁中的生活和感情,在妇女中深入人心。以下是对1949年至2004年《中国妇女》杂志封面女性人物的研究统计数据:

封面女性人物所处地域分布

封面女性人物文化程度分布单位:%

初中及以下 3.6 1.6 0

高中或中专 3.6 0 3.4

大专或本科 4.5 3.3 33.6

研究生及以上 0 1.6 14.3

不详 88.3 93.5 48.7

封面女性几个主要职业的变迁趋势

封面女性人物事迹分布单位:%

1955—1964 1975—1984 1995—2004

爱岗敬业 34.3 31.1 6.7

勤奋钻研 10.8 3.3 5.9

贤妻良母 4.5 1.6 0.8

自立自强 23.4 27.9 27.7

优雅魅力 8.1 22.9 47.9

领袖气质 2.7 6.6 7.6

其他 16.2 6.6 0.9

——朱舜《社会变迁中的女性形象》

(1)根据材料,归纳《中国妇女》杂志封面女性人物的变化趋势。

(2)结合时代背景,说明《中国妇女》杂志封面女性人物变化的原因。

20、阅读材料,完成下列要求。

材料:英国从500年前开始崛起,就是因为它在许多关键时刻站在历史的前沿,创造了历史的未来。20世纪70年代,英国患“英国病”了,它成了西方资本主义世界的病夫。为了医治“英国病”,撒切尔夫人上台后,大规模削减福利开支,将国有产业重新实行私有化,严格控制货币发行量,并且打击工会力量,压制工资增长。英国经济开始回升,但总体经济地位仍然只相当于一个欧洲中等国家。在这种情况下,英国被迫退回欧洲。1973年,英国加入欧共体,但代价极高,接受了欧方几乎一切条件。现在它不再是帝国了,它回到了欧洲,但它留下的历史遗产却是长存的。

——摘编自陈晓律《世界现代化历程:西欧卷》

(1)根据材料并结合所学知识,概括“英国病”的表现并简析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,结合史实说明英国“站在历史的前沿”。

参考答案

1、答案:D

解析:材料情景是“春秋各国作战都由国君或卿大夫指挥,文武不分,战国则由专门的将帅统兵作战,产生一批名将”,说明战国与春秋时期相比,战争的专业性和战争胜利的重要性更加凸显,“后勤在战争中的地位更加重要,各国都囤积大量粮食”说明战争持续的时间更长。由此可知,战国时期各国对战争的结果更加重视,因为一旦战败后果不堪设想,D项正确。A选项:材料讲述的是作战指挥人员的变化,与军事理论无关,A不对。B选项:材料情景与战国时期诸侯国君的地位是否下降没有逻辑关系,B不对;C选项:战国时期中央集权尚未形成,并且中央集权是强调中央与地方的关系,与材料情景不符,故C不对。故选D。

2、答案:A

解析:材料情景“北朝四史记载,当时重要历史人物共计7973位,其中汉族4941人,约占总人数的61.97%,鲜卑族人物1737人,约占21.79%,匈奴人物215人,约占2.70%”说明北朝重要历史人物是以汉族为主,鲜卑和匈奴均有一定比例。“其余氐、羌、羯、蛮、柔然、吐谷浑、杂胡和西域人共计1080人,约占13.55%”说明北朝重要历史人物的民族成分多元,体现出北朝政权具有多民族多元化的特征,由此可选A。B选项:材料说明的是人物民族多样,没有涉及具体的民族政策,B不对。C选项:材料并没有涉及中原传统文化,C不对。D选项:士族政治在这一时期有衰落,孝文帝“定姓族”时规定:鲜卑贵族中的八姓,与汉人士族高门“四姓”拥有对等地位、享受同等优待,士族的地位是由朝廷规定的,但士族政治并没有瓦解,D不对。故选A。

3、答案:C

解析:材料情景是“唐律以丧服礼中的五服作为量刑定罪的重要标准”并且不孝量刑重,说明唐律依据儒家宗法伦理量刑定罪,由此可选C。A选项:材料不能体现轻罪重罚,如:按儒家宗法伦理量刑,骂祖父母或父母不算轻罪,可被认为是重罪,故A不对;B选项:“犯罪连坐,先亲后疏”体现的是宗族血缘关系而非社会等级关系,故B不对。D选项:材料情景指出量刑定罪的标准,并没有阐述由此产生的结果和带来的影响,所以无法体现是否缓和了礼和法的冲突,故D不对。故选C。

4、答案:D

解析:材料情景是“汉语文对蒙古贵族的影响并不突出,宫廷中主要使用蒙语。大多数皇帝虽有一定程度的汉语水平,但仍不能完全脱离翻译”,说明元朝包括皇帝在内的蒙古贵族接受汉族文明比较缓慢,元代统治者汉化程度比较低下,由此可选D。A选项:游牧生活与文字和语言的使用没有逻辑关系,材料现象与游牧生活无关,故A不对。B选项:元代推行民族歧视和压迫政策,但材料中“汉语文对蒙古贵族的影响并不突出”“宫廷中主要使用蒙语”等现象不能体现民族分化,故B不对。C选项“汉语文对蒙古贵族的影响并不突出”“宫廷中主要使用蒙语”等现象不能反映出皇权的加强,故C不对。故选D。

5、答案:B

解析:材料情景是“《大清律》规定苗疆地区苗汉之间的诉讼,按大清律治罪;西藏由驻藏大臣,新疆由驻防将军、参赞大臣负责该地区的司法”,说明边疆地区的司法按清朝的法律和由派驻官员执行,由此可选B。A选项:清朝实现民族自治不符合史实,故A不对。C选项:材料讲述的是清朝边疆地区的司法,没有体现民族交融,故C不对。D选项:清朝加强了对边疆民族的管理,有利于多民族国家的统一,按《大清律》以及由清朝委派官员负责相应地区的司法不能体现民族之间的分化,故D不对。故选B。

6、答案:C

解析:材料情景是鸦片战争前《泰晤士报》将中国描绘成一个“残暴”“无法制”的异质经济体,中国几乎处于“失语”的状态,这样的宣传会给英国人带来误导,英国人看到的中国是一个负面的形象,从而会赞成和支持“教训”中国,助推了鸦片战争的爆发,由此可选C。A选项:《泰晤士报》的报道带有故意误导的目的,将中国描绘成一个“残暴”“无法制”异质经济体,这种报道不能反映中国的真实状况,A不对。B选项:报道不能直接影响中英之间的贸易,B不对。D选项:材料没有提及中国的对外政策,《泰晤士报》的报道也无法推动中国对外政策的转变,D不对。故选C。

7、答案:C

解析:从材料中可看出,河北、河南等地采取密植小麦的方法,全然不顾小麦产量,是因为草帽辫生产需要的是麦秆,这样的种植方式恰恰体现了生产的专业化,由此可选C。A选项材料不能体现政府的经济政策,鸦片战争前清政府并没有放弃重农抑商政策,故A不对。B选项明清农业的商品化在一定程度上冲击了小农经济,但还没有达到瓦解的程度,故B不对。D选项:生产的专业化也没有导致农村经济结构发生根本变化,而且河北和河南的某些地方也无法代表所有农村,故D不对。故选C。

8、答案:D

解析:对联强调“平权”“阴阳合历”,辛亥革命后民主共和观念开始深入人心,中华民国采取公元纪年,采用新历,中华民国的成立也促进了社会的变革,故选D。

9、答案:D

解析:1962年以来,社会主义国家大量削减或取消来华旅行计划人数,中国与苏联、东欧互换自费旅行者逐渐减少,显然是受到了60年代中苏关系恶化的影响,由此可选D。A选项:社会主义阵营崩溃是在东欧剧变后,故A不对。B选项:单纯从苏联、东欧来华旅行计划人数的减少,不能完全体现出外交环境恶化,并且中国和朝鲜、越南互派旅行者的数量有所增多,故B不对。C选项:中美关系的缓和是在70年代,故C不对。故选D。

10、答案:B

解析:从题目材料的情景可以看到安徽出了个“傻子瓜子”问题,当时许多人不舒服,主张动摇,说明个体经济、私营经济尚未得到普遍认同,很大一部分人认为不合法,故选B。A选项:公有制经济仍占主导地位符合事实,而且一直占据主导地位,但仅凭材料情景不能得出“公有制经济仍占据主导地位”这一结论,只能从侧面反映出人们更认同公有制形式,故不选A;C选项:材料反映的是所有制形式,不是反映农村的经济改革,故不选C;D选项:从材料中可以看到,非公有制形式并没有得到广泛认同,还不具备普遍性,并且材料只涉及个体私营经济,不能体现多元趋势,故不选D。故选B。

11、答案:C

解析:A选项:古代埃及的太阳历是古埃及人根据对尼罗河河水上涨的长期观察,制定出的一种方便农业生产的历法,主要来源于经验的总结和细致的观察,并不是对天文历法有了科学的认知,故不选A。B选项:生产力水平指生产的能力和生产技术,材料并没有反映出古代埃及的生产技术水平,故不选B。C选项:古代历法是为农业服务的,古埃及的太阳历分为泛滥季、播种季和收割季也与农业息息相关,故C项正确。D选项:古代埃及对水利工程作用的认识无法从材料中判断,故不选D。故选C。

12、答案:A

解析:材料情景是英国平均每人每年小麦消耗量逐渐减少,但没有说明肉蛋奶的消耗情况。小麦消耗量大幅度下降,结合史实可知,谷物消耗减少是因为其他可代替谷物的食品增加了,食品结构变化,营养结构多元化,说明民众生活水平提高了,故A选项正确。B选项:材料与社会财富分配无关,B不对。C选项:材料没有体现贫富分化,C不对。D选项:该选项无法解释小麦消耗量从“134.7公斤”到“每天平均消耗不足0.25公斤”(每年90余公斤)的转变,和英国的发展状况以及国际地位不符,D不对。故选A。

13、答案:B

解析:1921年3月开始,苏俄陆续与西方主要国家签订贸易,反映了双方的变化。一方面,这是苏俄调整经济政策、实施新经济政策的结果:另一方面,这也是20世纪20年代初西方恢复经济的需要,故B选项正确。A选项:双方意识形态的对抗并未淡化,但并不影响经济合作,故A不对。C选项:凡尔赛体系下的矛盾主要是战胜国之间与战胜国和战败国之间的矛盾,材料没有体现凡尔赛体系矛盾重重,C不对。D选项:苏俄与欧洲许多国家建立贸易关系与国际地位无关,D不对。故选B。

14、答案:C

解析:丘吉尔说这句话时还处于二战时期,美苏英还是同盟关系,三国是合作关系。美苏冷战局面形成于二战后,美苏战时同盟关系尚未破裂,故A、D不选。B选项:材料提及的对象中只有英国是欧洲国家,没有体现出欧洲联合的意愿,故不选B。C选项:丘吉尔所说的话体现了美苏力量的强大,英国力量的削弱,体现了国家力量的对比发生了变化,原来英国的世界霸权地位开始让位于美苏的争霸,故选C。

15、答案:C

解析:农产品的生产成本上升了,但销售价格却没有提高,说明国家牺牲农业的利益,在工农业分配上不合理,所以C项正确。政治体制与材料现象有一定的关联,但导致材料所述现象的主要原因应该是僵化的经济体制,故不选B。个人崇拜之风和美苏“冷战”与材料现象没有因果逻辑关系,故不选A、D。故选C。

16、答案:A

解析:这些非洲区域经济共同体的成立,表明非洲国家希望加强非洲国家内部的经济联系和经济合作,实现经济的一体化,共同发展经济,故选A。材料只是体现了非洲国家经济的合作,并不能看出合作的结果,B、C、D都是属于对结果的表述,非洲的联合也还不具备打破两极格局的力量,“彻底摆脱了殖民统治”的表述绝对化,是否能促进民族经济的发展也还未可知,故不选B、C、D。故选A。

17、答案:例:英国民主制度的发展——1832年议会改革。“光荣革命”采用非暴力的手段推翻了斯图亚特王朝的专制统治,地主贵族和资产阶级的相互妥协,建立了联合统治,《权利法案》的颁布和责任内阁制的形成限制了国王的权力,形成了以议会为核心的代议制。随着工业革命的发展,英国工商业资产阶级的力量渐渐壮大。他们的经济实力迅速增长,但缺乏与之相适应的政治权利。通过议会斗争的形式,1832年议会改革,重新分配议席,新兴工业城市取得较多议席。更改了选举资格,降低了选民的财产和身份要求,扩大了选民范围,大大增加选民人数,工业资产阶级和富农得到选举权。1832年的议会改革,适应了工业革命需要,增强了工业资产阶级在议会中的作用,以和平的方式削弱了贵族保守势力。1832年的议会改革让工业资产阶级获得政治权利,但广大工人、雇农、妇女仍被排斥于政治之外,英国的民主代议制仍有待进一步完善。

解析:本题较开放,言之有理即可。根据材料“现代化的第一步是在政治领域迈出的,其最终完成可能也是在政治领域”可拟论题为英国通过“光荣革命”逐步确立了君主立宪政体。论述结合英国代议制确立和巩固过程分析即可。

18、答案:(1)演变趋势:教育中心由北方逐渐转移到南方(或南方教育逐渐超过北方);教育轴心从一元到多元(或一个地区变为多个地区)。影响因素:经济重心的南移(南方经济的开发);地区文化教育的发展;良好的社会环境和社会风气。

(2)特点:新建和修复书院多;注重经世致用;传统文化和近代西方科学并存;与近代教育接轨。评述:促进了近代教育的发展;有利于培养近代人才;有利于西方科学的传播;顺应了时代发展的潮流;但在学习内容上受限于阶级的局限性,具有片面性。

解析:(1)演变趋势:通过观察材料中的轨迹图可知,教育中心由北方逐渐转移到南方;教育轴心从一元到多元。影响因素:通过所学知识可知,经济重心的南移(南方经济的开发);地区文化教育的发展;良好的社会环境和社会风气,都会影响教育轴心的变化。

(2)特点:通过材料“治朝平均每年新建和修复书院达29所之多,这是其他任何朝代都难以与之相比的”可知,新建和修复书院多;通过材料“一些书院逐渐走上了经世致用的改革之路,书院建藏书楼收藏中西书籍以供学生研习,设置经学、史学、算学、掌故、舆地、词章六类课程、并添置了天文、地理测量仪器及光化电矿的实验器材”可知,注重经世致用;传统文化和近代西方科学并存;通过材料“提出将书院改为学校,被朝廷批准”可知,与近代教育接轨。评述:通过材料再结合所学知识可知,促进了近代教育的发展;有利于培养近代人才;有利于西方科学的传播;顺应了时代发展的潮流;但在学习内容上受限于阶级的局限性,具有片面性。

19、答案:(1)变化趋势:农村比例减少,城市比例增加;文化程度低的比例减少,文化程度高的比例增加;工人的比例减少,文体工作人员的比例增加;从侧重于女性的家庭责任和社会贡献到更注重女性的个人气质和魅力。

(2)原因:改革开放后,社会主义市场经济和城市化的发展;教育的发展;尊重知识、尊重人才良好风尚的形成;社会主义精神文明的发展,人们文化生活需求的提高;时代对女性提出了新的要求。

解析:(1)变化趋势:依据材料“封面女性人物所处地域分布”,得出农村比例减少,城市比例增加;依据材料“封面女性人物文化程度分布”,得出文化程度低的比例减少,文化程度高的比例增加;依据材料“封面女性几个主要职业的变迁趋势”,得出工人的比例减少,文体工作人员的比例增加;依据材料“封面女性人物事迹分布”,得出从侧重于女性的家庭责任和社会贡献到更注重女性的个人气质和魅力。

(2)原因:依据材料“1949年至2004年《中国妇女》杂志封面女性人物的研究统计数据”,得出改革开放后,社会主义市场经济和城市化的发展;从文化教育的角度分析,得出教育的发展;从中国良好风尚角度分析,得出尊重知识、尊重人才良好风尚的形成;从社会主义精神文明发展的影响分析,得出社会主义精神文明的发展,人们文化生活需求的提高;从时代的需求分析,得出时代对女性提出了新的要求。

20、答案:(1)表现:经济停滞;通货膨胀;失业率增加。原因:国有化和福利制度导致国家财政支出大;加重了国家的经济负担;70年代石油危机引发世界经济危机。

(2)17世纪“光荣革命”后颁布了《权利法案》,建立了第一个君主立宪制国家,18世纪责任内阁制形成,开创了近代民主代议制。18世纪工业革命,成为第一个实现工业化的国家;17世纪牛顿力学体系的建立标志着近代科学的形成。

解析:(1)表现:根据材料时间,可知此时英国正处于经济“滞胀”时期,因而比较容易得出“英国病”的表现:经济停滞;通货膨胀;失业率增加。原因:根据材料“大规模削减福利开支”,可推知原因有国有化和福利制度导致国家财政支出大和国家的经济负担较重,结合所学可知70年代石油危机引发世界经济危机。

(2)说明:根据所学,从经济、政治和科技三方面说明英国“站在历史的前沿”。比较容易得出答案:17世纪“光荣革命”后颁布了《权利法案》,建立了第一个君主立宪制国家,18世纪责任内阁制形成,开创了近代民主代议制。18世纪工业革命,成为第一个实现工业化的国家;17世纪牛顿力学体系的建立标志着近代科学的形成。

同课章节目录