人教版必修2第1课发达的古代农业(共62张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修2第1课发达的古代农业(共62张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-05-31 06:48:39 | ||

图片预览

文档简介

课件62张PPT。古代中国经济的基本结构与特点第1课 发达的古代农业一、早期农业生产的出现

1.早期农业的起源。

(1)时间:距今________左右。

(2)表现。

河姆渡氏族公社遗址发现的稻谷。(考古发现)

神农氏被尊奉为中国农业的始祖。(民间传说)

(3)地位:中国是世界上最早种植______和粟的国家。一万年水稻3.商周时期的农业发展。

(1)表现。

农具:出现少量青铜农具,但常用的工具是木制的耒耜和石锄、石犁。

耕作技术:开沟排水、除草培土、沤制肥料、治虫灭害。---土地利用率提高

西周农作物:后世的主要农作物多已具备,有粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等。

2.原始农业。

(1)主要耕作方式:____________。

(2)主要生产工具:石刀、石犁、石斧→耒耜。

刀耕火种(2)影响和地位:人民生活由频繁迁徙开始走向定居;

中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。思维拓展 殷墟甲骨文中有“(王)大令众人曰, 田”的卜辞。(“ ”字在甲骨文中象形成三耒共耕。)《诗·周颂》亦有“亦服尔耕,十千维耦”的记载。

请回答:由此可以推断殷商时期农业发展有什么特点? 点拨:使用从生产工具看,使用耒耜;

从生产组织方式看,采用大规模简单协作方式(集体劳作)。二、精耕细作的传统农业1、精耕细作的含义、成因、方式含义:精耕细作是现代人对中国传统农业精华的一种概括,指的是传统农业的一个综合技术体系,包括改善农业环境和提高农作物生产能力的一系列技术措施。精耕细作的基本要求是在遵守客观规律的基础上,发挥人的主观能动性,以争取高产。

精耕细作是中国传统农业的主要特点,也是中国古代农业长期居于世界领先地位的关键因素。 成因: 1、适应和改造自然、与自然灾害斗争的需要 2、不同地区、民族间的学习与交流 3、生产关系的变迁和自耕农的出现 4、人多地少的矛盾 5、沉重的封建剥削 方式:

1、使用铁犁牛耕 2、不断改进生产工具和技术

3、充分挖掘地力 4、加强田间管理

5、改进灌溉工具,兴修水利

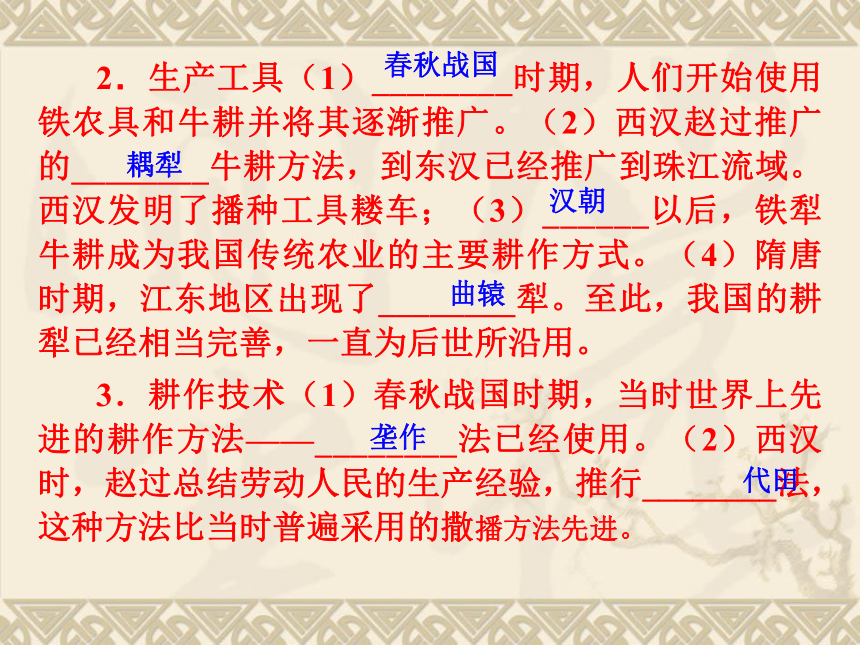

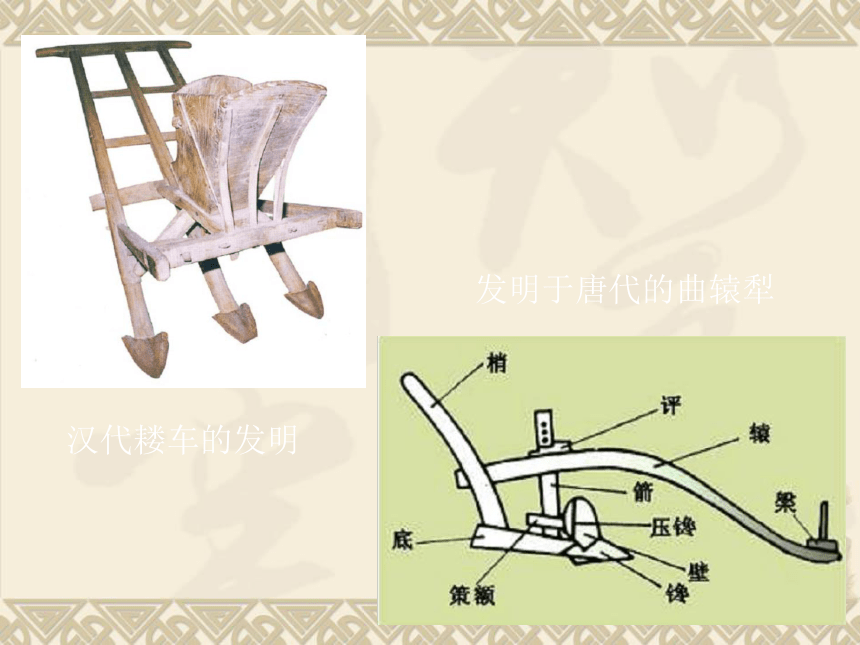

6、加强农作物品种的交流与培育2.生产工具(1)________时期,人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广。(2)西汉赵过推广的________牛耕方法,到东汉已经推广到珠江流域。西汉发明了播种工具耧车;(3)______以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。(4)隋唐时期,江东地区出现了________犁。至此,我国的耕犁已经相当完善,一直为后世所沿用。

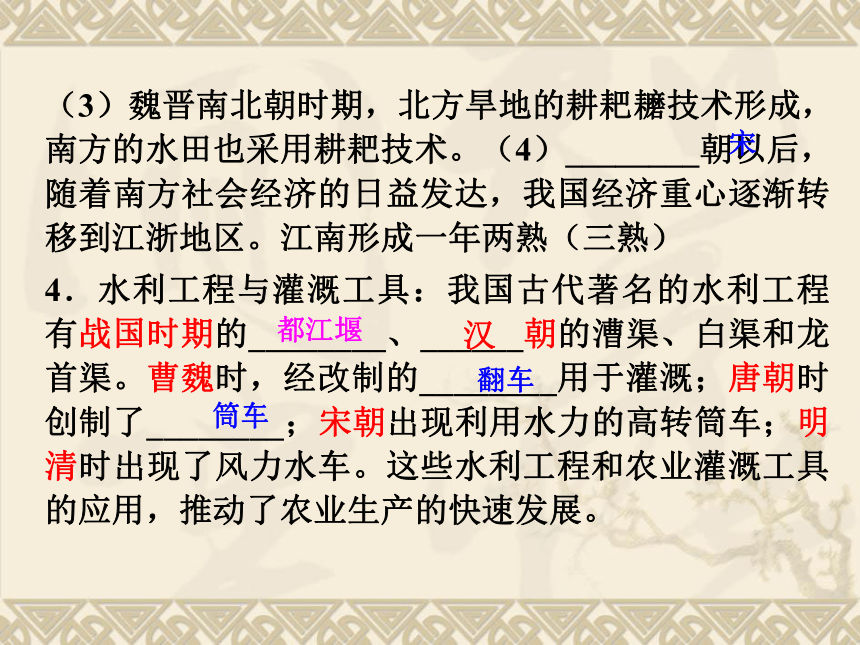

3.耕作技术(1)春秋战国时期,当时世界上先进的耕作方法——________法已经使用。(2)西汉时,赵过总结劳动人民的生产经验,推行________法,这种方法比当时普遍采用的撒播方法先进。春秋战国耦犁汉朝 曲辕垄作代田汉代耧车的发明发明于唐代的曲辕犁(3)魏晋南北朝时期,北方旱地的耕耙耱技术形成,南方的水田也采用耕耙技术。(4)________朝以后,随着南方社会经济的日益发达,我国经济重心逐渐转移到江浙地区。江南形成一年两熟(三熟)

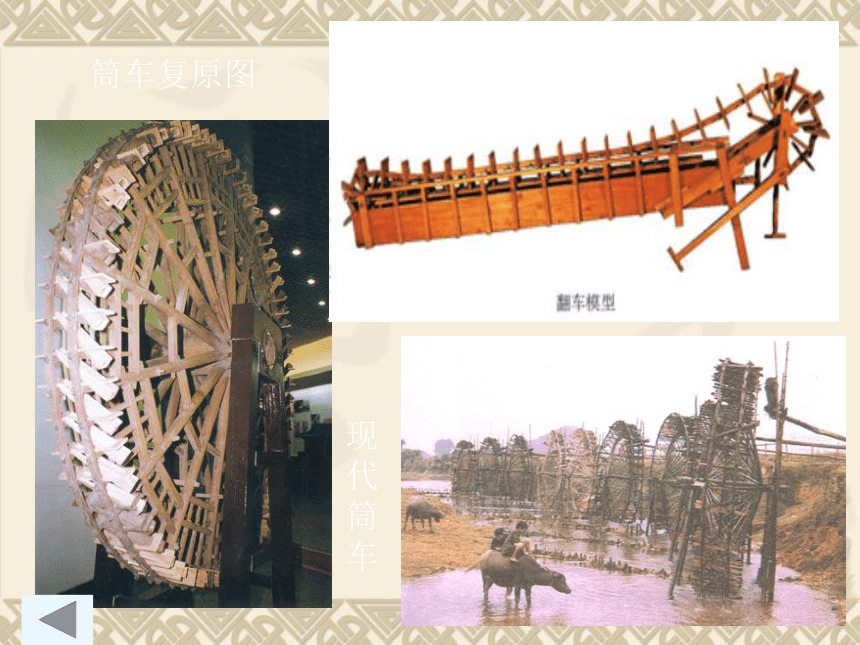

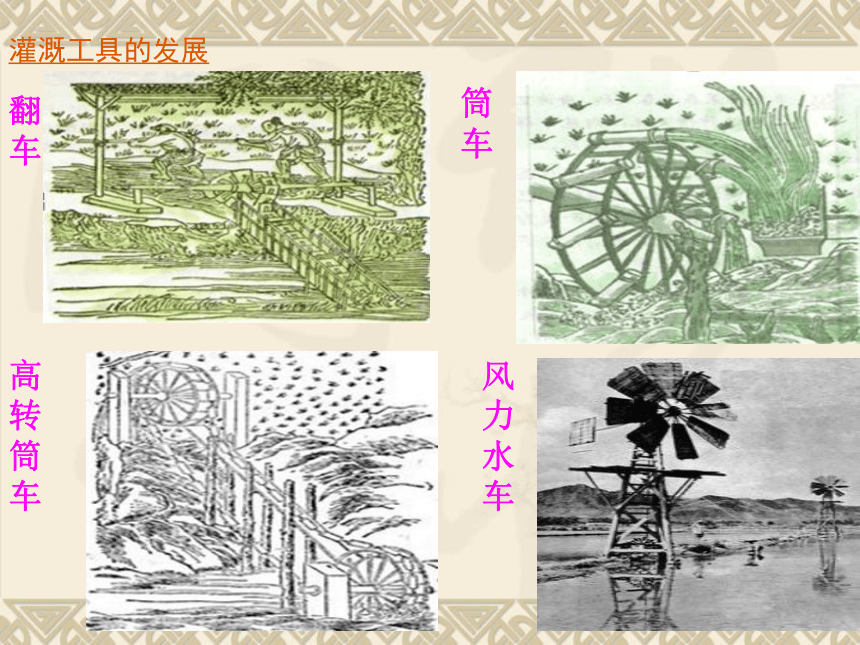

4.水利工程与灌溉工具:我国古代著名的水利工程有战国时期的________、______朝的漕渠、白渠和龙首渠。曹魏时,经改制的________用于灌溉;唐朝时创制了________;宋朝出现利用水力的高转筒车;明清时出现了风力水车。这些水利工程和农业灌溉工具的应用,推动了农业生产的快速发展。宋都江堰汉翻车筒车筒车复原图现

代

筒

车灌溉工具的发展翻

车筒

车高

转

筒

车风

力

水

车思维拓展 2.西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”;战国时“一夫挟五口,治田百亩”。

引起这一变化的根本原因是什么?点拨:从西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”到战国时“一夫挟五口,治田百亩”的变化,反映了农业生产力的显著提高,而引起这一变化的根本原因是铁犁牛耕的推广。大规模

简单协作“男耕女织”式的小农经济(自耕农经济)生产组织形式的转变石刀、石斧刀耕火种(……)水稻、粟少量青铜农具,主要是耒耜和石锄,石犁粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等铁农具和牛耕垄作法都江堰漕渠、白渠、龙首渠耦犁,出现犁壁代田法耕耙耱技术、耕耙技术翻车筒车高转筒车风力水车曲辕犁,犁评封

建

社

会

耒耜一年两熟

一年三熟铁

犁

牛

耕 刀耕火种

石器锄耕石器锄耕、排水、沤肥等、井田法耧车一年一熟三、男耕女织的小农经济1、含义:又叫自耕农经济,以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,是一种自给自足的自然经济。在整个中国古代社会,自然经济始终在中国封建经济中占主导地位2、形成与发展的原因:

(1)生产工具的改进,提高了社会生产力;

(2)封建土地私有制的确立,农民生产积极性提高。

(3)精耕细作技术的提高

(4)封建政府的扶植3、结构形式:

(1)以家庭为生产生活的基本单位

(2)农民占有少量生产资料

(3)农业与家庭手工业相结合性质 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役;……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮改。当具有者半贾而卖,无者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣。

——西汉晁错《论贵粟疏》 负担沉重,抵御天灾人祸的能力有限(脆弱性)以家庭为生产、生活单位(分散性);

农业和家庭手工业相结合,男耕女织(落后性)自给自足(封闭性)4、特点:(1)生产模式:分散性(一家一户的个体小生产)(2)生产目的:封闭性(自给自足,只为满足家庭生活需要和缴纳赋税)(3)生产手段:落后性(相对简单的生产工具、长期不变生产技术和容易满足的社会心态)

(4)长期性:在中国封建社会长期缓慢发展(5)脆弱性:无法抵御自然灾害积极方面:

①是我国封建社会占主导地位的经济形态,农业生产的基本模式;

②农民生活比较稳定,调动农民生产积极性;

③国家赋税徭役的主要来源,古代中国文明成就的基础;

5、“男耕女织”式的小农经济评价⑤土地的过度开垦,导致人类生存环境的恶化三、封建社会统治者重视维护小农经济的原因和措施

1.小农经济是封建王朝财政收入的主要来源,农民也是封建王朝的兵源和徭役的主要承担者;农民的长期斗争也使统治者认识到,解决好农民问题是稳定社会秩序和巩固统治的大事。所以小农经济的兴衰和农民是否安居乐业是关系到封建经济的繁荣和封建政权安危的大事。历代明智的封建统治者都注意解决好农民问题,扶植小农经济。2.从内容上看,明智的统治者大都注意采取以下措施:吸取历史教训,与民休息,轻徭薄赋,缓和阶级矛盾;重用人才,整顿吏治,清正廉洁;简约节俭,重视生产,以农为本;在一定程度上解决农民土地问题并保证农民生产时间,相对限制统治阶级权益等。

思维拓展 3.夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练[于]布帛,则民不困。

——《尉缭子·治本》

据此概括小农经济的特点点拨:以家庭为单位,男耕女织,自给自足。四、土地制度的演变(一)原始社会的土地公有制 在原始社会,土地属于_________所有,成员共同劳动,平均分配劳动产品。氏族公社性质:

耕作方式:

演变过程:

(二)井田制国王所有的贵族土地所有制(国有制)奴隶集体劳动兴起于商朝,盛行于西周

衰落于春秋,瓦解于战国井田制的特点:一切土地属于国家,实质也是一种土地私有制;

国王把土地层层分封,受封者世代享用,但不得转让与买卖,同时要向国王交纳贡赋;

耕地阡陌纵横,形同井字,故称井田;

庶民和奴隶在井田上集体耕作。井田制瓦解:根本原因——铁农具和牛耕的使用

直接原因——私田的开垦

瓦解标志——鲁国推行初税亩

瓦解影响——土地所有制关系变化(公田 私田) 阶级关系变化(奴隶主 地主,奴隶 农民) 方式变化(交纳贡赋 交纳地租)生产力的发展生产关系变化土地私有制确立时间:春秋战国时期

根本原因:铁农具的使用;牛耕的出现。(生产力水平的提高)

直接原因:各国的税制改革(三)封建土地所有制(1)春秋时期,由于______的发展,井田以外的荒地被大量开垦为_____,而且周王室衰微,诸侯间的兼并战争频繁,井田制遭到破坏。

(2)公元前594年,______首先规定:不论公田、私田,都要按亩收税,这实际上承认了___________的合法性。

(3)战国时期,秦国的_____变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制。生产力私田鲁国土地私有商鞅1. 确立的过程:土地兼并什么是土地兼并?

土地向少数人高度集中的过程

为什么会出现土地兼并?

土地私有制的存在,土地自由买卖使土地兼并不可避免(4)北魏至唐朝前期,政府实行________,制定官民占有土地的最高限额,限制_____________。

(5)明朝政府丈量全国土地,按照______ 和______的多寡收取赋税,绘制了“鱼鳞图册”,作为确定土地所有权和征收赋税的依据。面对土地高度集中历朝政府的措施: 采取这些措施的根本目的是通过抑制兼并,维护小农经济,巩固统治,但只起到鼓励农民垦荒的作用,不能真正阻止土地兼并。人丁土地买卖均田制田亩均田制(了解)均田制始于北魏时期,隋唐时期进一步发展。

政府除了将百姓原有的田地算作政府的“授田”外,还将荒地和部分官田授给无地或少地的农民。百姓每年向国家缴纳一定数量的租税,还要服徭役和兵役,隋唐时,规定可以纳绢代役。

均田制的实行在一定程度上使农民拥有少量土地,调动了农民生产积极性使荒地得到开垦,促进了经济的恢复和发展。

随着土地兼并的日益严重和土地买卖的频繁,加之安史之乱,均田制逐渐瓦解。目的:

限制土地兼并,保护自耕农经济

内容:

均田制推行时间:

北魏到唐前期中国古代农业耕作方式的变化及意义1.变化。

原始社会:“刀耕火种”;春秋战国:“铁犁牛耕”(牛耕在春秋末年兴起,是我国农用动力的一次革命);汉代:从使用耦犁到二牛一人的方法,牛耕普及全国;唐代:曲辕犁(犁耕基本定型)。

2.意义。

农业耕作技术的改进,促进农产品亩产量逐渐提高,推动了中国农业经济的发展。互动探究 1.阅读下列材料:

材料一 (如右图)

材料二 今使乌获、藉蕃(大力士)从后而牵牛尾,尾绝而不从者,逆也。若指之桑条以贯其鼻,则五尺童子牵而周四海者,顺也。材料三 (中国古代农业)积两千年的累计,才有增长4.5倍的成绩,按年平均增长率计算,仅为0.1‰。这个发展速度……——《淮南子·主术训》但若与欧洲一些国家资产阶级革命前后的增长率相比(英国工业革命前农业生产增长率为40%,年平均增长率为5%。)就显得极为缓慢了。——王家范《百年颠沛与千年往复》

请回答:

(1)材料一中五谷丰登、六畜兴旺剪纸反映了我国古代什么样的经济形式?

(2)材料二反映了我国古代农业什么生产技术?

(3)材料三说明了什么问题?

(1)小农经济 (2)铁犁牛耕 (3)小农经济限制了传统农耕技术实现革命性发展。第一课 发达的古代农业重点梳理

(1)生产组织方式的演变:从集体耕作到个体农耕

农业形态的发展:原始农业——传统农业

主要耕作方式的演变:刀耕火种——石器锄耕——铁犁牛耕

(2)古代中国土地制度的演变

(3)中国传统农业社会生产的基本模式——小农经济(1) 铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

(2)以封建地主土地所有制为主

(3) 土地兼并与封建统治者限制土地兼并的斗争贯穿封建社会的始终。

(4)小农经济,农业和家庭手工业相结合,以家庭为单位,男耕女织,自给自足。

(5) 精耕细作

(6)以种植业为主,家畜饲养业为辅。

(4)中国农业经济的基本特点:(名2页)

中国古代农业经济发展的原因:(名2页) (1)国家统一,社会安定,政治清明。 (2)统治阶级注意调整统治政策。 (3)重视水利的兴修。 (4)改革生产工具和推广先进的生产技术。 (5)广大劳动人民的辛勤劳动。 (6)外来移民带来劳动力和先进生产技术。 (7)民族融合加强,各民族间相互学习交流。 (8)开明开放的对外政策。自然经济与小农经济的联系与区别:(名3页)

1.联系:都是生产力水平低下的产物。自然经济的最本质属性是物质生产的自给自足,和商品经济相对立;小农经济的最本质属性是农业经营规模狭小,随着社会属性的变化与商品经济联系日益加深。

2.区别:

(1)原始社会和奴隶社会不是小农经济而是自然经济。因为,原始社会和奴隶社会生产力极其低下,生产工具原始落后,人们通过集体劳动,不是以个体家庭为单位,所以不是小农经济。但由于他们的生产主要是自给自足,属于自然经济。

(2)中国封建社会的小农经济等于自然经济,并延续到半殖民地半封建社会结束。在社会发展的特定阶段,二者出现了相同点。

(3)中国社会主义过渡时期的小农经济,它们并不是自给自足的自然经济,它们生产的产品主要不是为了满足自身需要,而是和市场相联系。由于它经营规模小,故叫小农经济。1956年底三大改造基本完成,小农经济被农业合作社所代替。改革开放后,我国农村实行家庭联产承包责任制,从生产规模和生产单位看,中国的农民仍然以小规模的一家一户进行经营和生产,本质上仍然属于小农经济。但其性质不同于以往的小农经济。以前的土地是私有的,而改革开放后所形成的小农经济,土地仍是公有的,是社会主义市场经济体系下的小农经济。它和传统意义上处于封闭状态的小农经济相比,是截然不同的。

互动探究 2.阅读下列材料:

材料一

材料二 春耕夏耘,秋收冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。

——(西汉)晁错《论贵粟疏》请回答:

(1)据材料一、材料二概括指出中国古代农业发展的原因。

(2)据材料二指出自然经济对中国古代王朝统治起到的作用。

(3)根据材料三,概括自然经济的特征。

(4)结合所学知识指出,材料三中耕作方式最早出现于什么时候?其出现的原因有哪些?材料三 白居易《朱陈村》描写了唐代农村生活景象:“……机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门……”(1)生产工具的创新和改进;生产技术的进步;生产经验的积累;水利工程的修建和水利工具的改进;人民的辛勤劳动。

(2)保证政府控制赋税,控制人民。

(3)以家庭为单位;男耕女织;自给自足,封闭保守。

(4)最早出现于春秋战国时期。原因是牛耕技术和铁制农具的使用及土地私有制的出现。耕作技术的进步

下图描绘了汉代农民使用四齿钉耙耕作的场景。它反映出当时( )A.开始使用铁器 B.注重精耕细作

C.尚未推广牛耕 D.雇佣关系盛行B 例1(高考?天津)《齐民要术》自序:“盖神农为耒耜,以利天下。尧命四子,敬授民时。舜命后稷,食为政首。……殷周之盛。《诗》A 中国古代小农经济

下面是两幅剪纸艺术。图一反映的是一个孩童牵着老黄牛拉犁,老父亲在后面挥鞭扶犁的劳动场景;图二反映了丈夫在田间耕地播种,妻子在家中纺线织衣,小家庭和和美美地体验着劳动乐趣的场面。这反映出中国古代农业的特点有( )①精耕细作 ②男耕女织 ③自给自足 ④丰衣足食

A.①②④ B.①③④

C.①②③ D.②③④C【学思之窗】

思考:(1)董永和七仙女所向往的生活是什么样的?

(2)这段戏词反映了我国古代农业经济的什么特点?答案要点:(1)向往的是虽然清苦,但与世无争、安逸稳定的男耕女织的生活。

(2)中国古代农业经济的特点:以一家一户为基本生产和生活单位,农业和家庭手工业紧密结合,男耕女织;生产目的是满足自身基本生活需要,自给自足。二、学习延伸

请你谈谈开发这些“边际土地”的利弊得失。它对当时和当今的社会经济生活产生了怎样的影响?我们今天应该吸取什么样的经验教训?

答案要点:(1)利弊得失和影响:扩大了耕地面积,增加了粮食产量,对于养活日益增多的人口,起了一定的积极作用;破坏了生态平衡,加剧了土地沙化,降低看抵御自然灾害的能力,不利于社会经济的发展。(2)经验教训:保护生态环境,树立可持续发展的观念,做好退耕还林、退耕还草等工作。一、基础题

1.史料记载:“所种之地,惟以刀伐木,纵火焚烧,用竹锥地成眼,点种苞谷。”这反映的耕作方式是( )

A.千藕其耘 B.个体农耕

C.刀耕火种 D.代田法C2.被史学界称为“我国古代农业技术史上农用动力的一次革命”的是( )

B3.图一和图二是中国古代牛耕示意图,从图一到图二反映了( )

A.铁农具的推广

B.犁耕技术的改进

C.畜牧业的发展

D.小农经济的形成B4.史书记载:“水激轮转,众筒兜下,次第下倾于岸上……以灌稻田,日夜不息,绝胜人力。”这种提水工具最早出现于( )

A.东汉 B.曹魏

C.唐朝 D.北宋C5.《耕织图·耕图》为南宋作品,为历代帝王推崇和嘉许。清康熙帝命画家重新绘制了该作品(右图),也真实地反映了清代生产方式。该作品主要反映出清代( )

A.出现一牛一人的耕作技术

B.农耕技术没有突破性发展

C.铁农具与犁耕技术开始流行

D.经济重心实现了南移B6.毛泽东曾经说过:“我看中国就是靠精耕细作吃饭。”下列做法中符合中国农业“精耕细作”的优良传统的有( )

①刀耕火种 ②江南地区稻麦兼种 ③使用翻车灌溉 ④使用曲辕犁

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④B7.农历七月初七是中国传统的“乞巧节”,“乞巧节”起源于我国古代“牛郎与织女”的美丽传说。这一节日形成的根本原因是( )

A.自然经济长期占据主导地位

B.人们对牛郎与织女遭遇的同情

C.古代人民对美好爱情的向往

D.劳动人民对封建压迫的强烈反对A 例3(高考?江苏)现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。 材料说明战二、能力题

9.阅读下列材料:

材料一 战国时期的铁农具

材料二 春耕夏耘,秋收冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风 尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送迎往来、吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者。

——(西汉)晁错《论贵粟疏》材料三 自耕农是封建国家直接剥削的对象。为了保证赋税、徭役和供求,封建国家历来关注这一阶层的存在。“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,对此尤为关注。他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。诚然,自耕农这一阶层是很不稳定,经常分化的。

——叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

请回答:

(1)材料二体现的历史现象与铁农具的使用存在着一定的联系,请指出它们的内在联系。

(2)依据材料,分析小农经济在中国封建社会中的地位和作用。

(3)依据材料,指出在中国封建社会影响小农经济存在的因素。解析:第(1)问首先要明确材料二反映的是小农经济,然后运用生产力决定生产关系的原理进行分析。第(2)问可从材料二、材料三中分析归纳得出答案。第(3)问应从利弊两方面分析因素。解析:第(1)问首先要明确材料二反映的是小农经济,然后运用生产力决定生产关系的原理进行分析。第(2)问可从材料二、材料三中分析归纳得出答案。第(3)问应从利弊两方面分析因素。答案:(1)铁农具的使用为小农经济的产生和发展创造了条件。

(2)小农是国家赋税和徭役的主要承担者,大批小农的存在是社会稳定的重要条件,小农经济是封建王朝繁荣的基础。

(3)有利因素:为了保证赋税、徭役和供求,封建统治者不得不采取措施培植、保护自耕农经济。不利因素:封建统治者的残酷剥削压迫,赋税徭役沉重;自然灾害的发生;小农是一个不稳定的阶层,经常发生分化和破产。

本小节结束

1.早期农业的起源。

(1)时间:距今________左右。

(2)表现。

河姆渡氏族公社遗址发现的稻谷。(考古发现)

神农氏被尊奉为中国农业的始祖。(民间传说)

(3)地位:中国是世界上最早种植______和粟的国家。一万年水稻3.商周时期的农业发展。

(1)表现。

农具:出现少量青铜农具,但常用的工具是木制的耒耜和石锄、石犁。

耕作技术:开沟排水、除草培土、沤制肥料、治虫灭害。---土地利用率提高

西周农作物:后世的主要农作物多已具备,有粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等。

2.原始农业。

(1)主要耕作方式:____________。

(2)主要生产工具:石刀、石犁、石斧→耒耜。

刀耕火种(2)影响和地位:人民生活由频繁迁徙开始走向定居;

中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。思维拓展 殷墟甲骨文中有“(王)大令众人曰, 田”的卜辞。(“ ”字在甲骨文中象形成三耒共耕。)《诗·周颂》亦有“亦服尔耕,十千维耦”的记载。

请回答:由此可以推断殷商时期农业发展有什么特点? 点拨:使用从生产工具看,使用耒耜;

从生产组织方式看,采用大规模简单协作方式(集体劳作)。二、精耕细作的传统农业1、精耕细作的含义、成因、方式含义:精耕细作是现代人对中国传统农业精华的一种概括,指的是传统农业的一个综合技术体系,包括改善农业环境和提高农作物生产能力的一系列技术措施。精耕细作的基本要求是在遵守客观规律的基础上,发挥人的主观能动性,以争取高产。

精耕细作是中国传统农业的主要特点,也是中国古代农业长期居于世界领先地位的关键因素。 成因: 1、适应和改造自然、与自然灾害斗争的需要 2、不同地区、民族间的学习与交流 3、生产关系的变迁和自耕农的出现 4、人多地少的矛盾 5、沉重的封建剥削 方式:

1、使用铁犁牛耕 2、不断改进生产工具和技术

3、充分挖掘地力 4、加强田间管理

5、改进灌溉工具,兴修水利

6、加强农作物品种的交流与培育2.生产工具(1)________时期,人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广。(2)西汉赵过推广的________牛耕方法,到东汉已经推广到珠江流域。西汉发明了播种工具耧车;(3)______以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。(4)隋唐时期,江东地区出现了________犁。至此,我国的耕犁已经相当完善,一直为后世所沿用。

3.耕作技术(1)春秋战国时期,当时世界上先进的耕作方法——________法已经使用。(2)西汉时,赵过总结劳动人民的生产经验,推行________法,这种方法比当时普遍采用的撒播方法先进。春秋战国耦犁汉朝 曲辕垄作代田汉代耧车的发明发明于唐代的曲辕犁(3)魏晋南北朝时期,北方旱地的耕耙耱技术形成,南方的水田也采用耕耙技术。(4)________朝以后,随着南方社会经济的日益发达,我国经济重心逐渐转移到江浙地区。江南形成一年两熟(三熟)

4.水利工程与灌溉工具:我国古代著名的水利工程有战国时期的________、______朝的漕渠、白渠和龙首渠。曹魏时,经改制的________用于灌溉;唐朝时创制了________;宋朝出现利用水力的高转筒车;明清时出现了风力水车。这些水利工程和农业灌溉工具的应用,推动了农业生产的快速发展。宋都江堰汉翻车筒车筒车复原图现

代

筒

车灌溉工具的发展翻

车筒

车高

转

筒

车风

力

水

车思维拓展 2.西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”;战国时“一夫挟五口,治田百亩”。

引起这一变化的根本原因是什么?点拨:从西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”到战国时“一夫挟五口,治田百亩”的变化,反映了农业生产力的显著提高,而引起这一变化的根本原因是铁犁牛耕的推广。大规模

简单协作“男耕女织”式的小农经济(自耕农经济)生产组织形式的转变石刀、石斧刀耕火种(……)水稻、粟少量青铜农具,主要是耒耜和石锄,石犁粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等铁农具和牛耕垄作法都江堰漕渠、白渠、龙首渠耦犁,出现犁壁代田法耕耙耱技术、耕耙技术翻车筒车高转筒车风力水车曲辕犁,犁评封

建

社

会

耒耜一年两熟

一年三熟铁

犁

牛

耕 刀耕火种

石器锄耕石器锄耕、排水、沤肥等、井田法耧车一年一熟三、男耕女织的小农经济1、含义:又叫自耕农经济,以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,是一种自给自足的自然经济。在整个中国古代社会,自然经济始终在中国封建经济中占主导地位2、形成与发展的原因:

(1)生产工具的改进,提高了社会生产力;

(2)封建土地私有制的确立,农民生产积极性提高。

(3)精耕细作技术的提高

(4)封建政府的扶植3、结构形式:

(1)以家庭为生产生活的基本单位

(2)农民占有少量生产资料

(3)农业与家庭手工业相结合性质 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役;……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮改。当具有者半贾而卖,无者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣。

——西汉晁错《论贵粟疏》 负担沉重,抵御天灾人祸的能力有限(脆弱性)以家庭为生产、生活单位(分散性);

农业和家庭手工业相结合,男耕女织(落后性)自给自足(封闭性)4、特点:(1)生产模式:分散性(一家一户的个体小生产)(2)生产目的:封闭性(自给自足,只为满足家庭生活需要和缴纳赋税)(3)生产手段:落后性(相对简单的生产工具、长期不变生产技术和容易满足的社会心态)

(4)长期性:在中国封建社会长期缓慢发展(5)脆弱性:无法抵御自然灾害积极方面:

①是我国封建社会占主导地位的经济形态,农业生产的基本模式;

②农民生活比较稳定,调动农民生产积极性;

③国家赋税徭役的主要来源,古代中国文明成就的基础;

5、“男耕女织”式的小农经济评价⑤土地的过度开垦,导致人类生存环境的恶化三、封建社会统治者重视维护小农经济的原因和措施

1.小农经济是封建王朝财政收入的主要来源,农民也是封建王朝的兵源和徭役的主要承担者;农民的长期斗争也使统治者认识到,解决好农民问题是稳定社会秩序和巩固统治的大事。所以小农经济的兴衰和农民是否安居乐业是关系到封建经济的繁荣和封建政权安危的大事。历代明智的封建统治者都注意解决好农民问题,扶植小农经济。2.从内容上看,明智的统治者大都注意采取以下措施:吸取历史教训,与民休息,轻徭薄赋,缓和阶级矛盾;重用人才,整顿吏治,清正廉洁;简约节俭,重视生产,以农为本;在一定程度上解决农民土地问题并保证农民生产时间,相对限制统治阶级权益等。

思维拓展 3.夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练[于]布帛,则民不困。

——《尉缭子·治本》

据此概括小农经济的特点点拨:以家庭为单位,男耕女织,自给自足。四、土地制度的演变(一)原始社会的土地公有制 在原始社会,土地属于_________所有,成员共同劳动,平均分配劳动产品。氏族公社性质:

耕作方式:

演变过程:

(二)井田制国王所有的贵族土地所有制(国有制)奴隶集体劳动兴起于商朝,盛行于西周

衰落于春秋,瓦解于战国井田制的特点:一切土地属于国家,实质也是一种土地私有制;

国王把土地层层分封,受封者世代享用,但不得转让与买卖,同时要向国王交纳贡赋;

耕地阡陌纵横,形同井字,故称井田;

庶民和奴隶在井田上集体耕作。井田制瓦解:根本原因——铁农具和牛耕的使用

直接原因——私田的开垦

瓦解标志——鲁国推行初税亩

瓦解影响——土地所有制关系变化(公田 私田) 阶级关系变化(奴隶主 地主,奴隶 农民) 方式变化(交纳贡赋 交纳地租)生产力的发展生产关系变化土地私有制确立时间:春秋战国时期

根本原因:铁农具的使用;牛耕的出现。(生产力水平的提高)

直接原因:各国的税制改革(三)封建土地所有制(1)春秋时期,由于______的发展,井田以外的荒地被大量开垦为_____,而且周王室衰微,诸侯间的兼并战争频繁,井田制遭到破坏。

(2)公元前594年,______首先规定:不论公田、私田,都要按亩收税,这实际上承认了___________的合法性。

(3)战国时期,秦国的_____变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制。生产力私田鲁国土地私有商鞅1. 确立的过程:土地兼并什么是土地兼并?

土地向少数人高度集中的过程

为什么会出现土地兼并?

土地私有制的存在,土地自由买卖使土地兼并不可避免(4)北魏至唐朝前期,政府实行________,制定官民占有土地的最高限额,限制_____________。

(5)明朝政府丈量全国土地,按照______ 和______的多寡收取赋税,绘制了“鱼鳞图册”,作为确定土地所有权和征收赋税的依据。面对土地高度集中历朝政府的措施: 采取这些措施的根本目的是通过抑制兼并,维护小农经济,巩固统治,但只起到鼓励农民垦荒的作用,不能真正阻止土地兼并。人丁土地买卖均田制田亩均田制(了解)均田制始于北魏时期,隋唐时期进一步发展。

政府除了将百姓原有的田地算作政府的“授田”外,还将荒地和部分官田授给无地或少地的农民。百姓每年向国家缴纳一定数量的租税,还要服徭役和兵役,隋唐时,规定可以纳绢代役。

均田制的实行在一定程度上使农民拥有少量土地,调动了农民生产积极性使荒地得到开垦,促进了经济的恢复和发展。

随着土地兼并的日益严重和土地买卖的频繁,加之安史之乱,均田制逐渐瓦解。目的:

限制土地兼并,保护自耕农经济

内容:

均田制推行时间:

北魏到唐前期中国古代农业耕作方式的变化及意义1.变化。

原始社会:“刀耕火种”;春秋战国:“铁犁牛耕”(牛耕在春秋末年兴起,是我国农用动力的一次革命);汉代:从使用耦犁到二牛一人的方法,牛耕普及全国;唐代:曲辕犁(犁耕基本定型)。

2.意义。

农业耕作技术的改进,促进农产品亩产量逐渐提高,推动了中国农业经济的发展。互动探究 1.阅读下列材料:

材料一 (如右图)

材料二 今使乌获、藉蕃(大力士)从后而牵牛尾,尾绝而不从者,逆也。若指之桑条以贯其鼻,则五尺童子牵而周四海者,顺也。材料三 (中国古代农业)积两千年的累计,才有增长4.5倍的成绩,按年平均增长率计算,仅为0.1‰。这个发展速度……——《淮南子·主术训》但若与欧洲一些国家资产阶级革命前后的增长率相比(英国工业革命前农业生产增长率为40%,年平均增长率为5%。)就显得极为缓慢了。——王家范《百年颠沛与千年往复》

请回答:

(1)材料一中五谷丰登、六畜兴旺剪纸反映了我国古代什么样的经济形式?

(2)材料二反映了我国古代农业什么生产技术?

(3)材料三说明了什么问题?

(1)小农经济 (2)铁犁牛耕 (3)小农经济限制了传统农耕技术实现革命性发展。第一课 发达的古代农业重点梳理

(1)生产组织方式的演变:从集体耕作到个体农耕

农业形态的发展:原始农业——传统农业

主要耕作方式的演变:刀耕火种——石器锄耕——铁犁牛耕

(2)古代中国土地制度的演变

(3)中国传统农业社会生产的基本模式——小农经济(1) 铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

(2)以封建地主土地所有制为主

(3) 土地兼并与封建统治者限制土地兼并的斗争贯穿封建社会的始终。

(4)小农经济,农业和家庭手工业相结合,以家庭为单位,男耕女织,自给自足。

(5) 精耕细作

(6)以种植业为主,家畜饲养业为辅。

(4)中国农业经济的基本特点:(名2页)

中国古代农业经济发展的原因:(名2页) (1)国家统一,社会安定,政治清明。 (2)统治阶级注意调整统治政策。 (3)重视水利的兴修。 (4)改革生产工具和推广先进的生产技术。 (5)广大劳动人民的辛勤劳动。 (6)外来移民带来劳动力和先进生产技术。 (7)民族融合加强,各民族间相互学习交流。 (8)开明开放的对外政策。自然经济与小农经济的联系与区别:(名3页)

1.联系:都是生产力水平低下的产物。自然经济的最本质属性是物质生产的自给自足,和商品经济相对立;小农经济的最本质属性是农业经营规模狭小,随着社会属性的变化与商品经济联系日益加深。

2.区别:

(1)原始社会和奴隶社会不是小农经济而是自然经济。因为,原始社会和奴隶社会生产力极其低下,生产工具原始落后,人们通过集体劳动,不是以个体家庭为单位,所以不是小农经济。但由于他们的生产主要是自给自足,属于自然经济。

(2)中国封建社会的小农经济等于自然经济,并延续到半殖民地半封建社会结束。在社会发展的特定阶段,二者出现了相同点。

(3)中国社会主义过渡时期的小农经济,它们并不是自给自足的自然经济,它们生产的产品主要不是为了满足自身需要,而是和市场相联系。由于它经营规模小,故叫小农经济。1956年底三大改造基本完成,小农经济被农业合作社所代替。改革开放后,我国农村实行家庭联产承包责任制,从生产规模和生产单位看,中国的农民仍然以小规模的一家一户进行经营和生产,本质上仍然属于小农经济。但其性质不同于以往的小农经济。以前的土地是私有的,而改革开放后所形成的小农经济,土地仍是公有的,是社会主义市场经济体系下的小农经济。它和传统意义上处于封闭状态的小农经济相比,是截然不同的。

互动探究 2.阅读下列材料:

材料一

材料二 春耕夏耘,秋收冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。

——(西汉)晁错《论贵粟疏》请回答:

(1)据材料一、材料二概括指出中国古代农业发展的原因。

(2)据材料二指出自然经济对中国古代王朝统治起到的作用。

(3)根据材料三,概括自然经济的特征。

(4)结合所学知识指出,材料三中耕作方式最早出现于什么时候?其出现的原因有哪些?材料三 白居易《朱陈村》描写了唐代农村生活景象:“……机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门……”(1)生产工具的创新和改进;生产技术的进步;生产经验的积累;水利工程的修建和水利工具的改进;人民的辛勤劳动。

(2)保证政府控制赋税,控制人民。

(3)以家庭为单位;男耕女织;自给自足,封闭保守。

(4)最早出现于春秋战国时期。原因是牛耕技术和铁制农具的使用及土地私有制的出现。耕作技术的进步

下图描绘了汉代农民使用四齿钉耙耕作的场景。它反映出当时( )A.开始使用铁器 B.注重精耕细作

C.尚未推广牛耕 D.雇佣关系盛行B 例1(高考?天津)《齐民要术》自序:“盖神农为耒耜,以利天下。尧命四子,敬授民时。舜命后稷,食为政首。……殷周之盛。《诗》A 中国古代小农经济

下面是两幅剪纸艺术。图一反映的是一个孩童牵着老黄牛拉犁,老父亲在后面挥鞭扶犁的劳动场景;图二反映了丈夫在田间耕地播种,妻子在家中纺线织衣,小家庭和和美美地体验着劳动乐趣的场面。这反映出中国古代农业的特点有( )①精耕细作 ②男耕女织 ③自给自足 ④丰衣足食

A.①②④ B.①③④

C.①②③ D.②③④C【学思之窗】

思考:(1)董永和七仙女所向往的生活是什么样的?

(2)这段戏词反映了我国古代农业经济的什么特点?答案要点:(1)向往的是虽然清苦,但与世无争、安逸稳定的男耕女织的生活。

(2)中国古代农业经济的特点:以一家一户为基本生产和生活单位,农业和家庭手工业紧密结合,男耕女织;生产目的是满足自身基本生活需要,自给自足。二、学习延伸

请你谈谈开发这些“边际土地”的利弊得失。它对当时和当今的社会经济生活产生了怎样的影响?我们今天应该吸取什么样的经验教训?

答案要点:(1)利弊得失和影响:扩大了耕地面积,增加了粮食产量,对于养活日益增多的人口,起了一定的积极作用;破坏了生态平衡,加剧了土地沙化,降低看抵御自然灾害的能力,不利于社会经济的发展。(2)经验教训:保护生态环境,树立可持续发展的观念,做好退耕还林、退耕还草等工作。一、基础题

1.史料记载:“所种之地,惟以刀伐木,纵火焚烧,用竹锥地成眼,点种苞谷。”这反映的耕作方式是( )

A.千藕其耘 B.个体农耕

C.刀耕火种 D.代田法C2.被史学界称为“我国古代农业技术史上农用动力的一次革命”的是( )

B3.图一和图二是中国古代牛耕示意图,从图一到图二反映了( )

A.铁农具的推广

B.犁耕技术的改进

C.畜牧业的发展

D.小农经济的形成B4.史书记载:“水激轮转,众筒兜下,次第下倾于岸上……以灌稻田,日夜不息,绝胜人力。”这种提水工具最早出现于( )

A.东汉 B.曹魏

C.唐朝 D.北宋C5.《耕织图·耕图》为南宋作品,为历代帝王推崇和嘉许。清康熙帝命画家重新绘制了该作品(右图),也真实地反映了清代生产方式。该作品主要反映出清代( )

A.出现一牛一人的耕作技术

B.农耕技术没有突破性发展

C.铁农具与犁耕技术开始流行

D.经济重心实现了南移B6.毛泽东曾经说过:“我看中国就是靠精耕细作吃饭。”下列做法中符合中国农业“精耕细作”的优良传统的有( )

①刀耕火种 ②江南地区稻麦兼种 ③使用翻车灌溉 ④使用曲辕犁

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④B7.农历七月初七是中国传统的“乞巧节”,“乞巧节”起源于我国古代“牛郎与织女”的美丽传说。这一节日形成的根本原因是( )

A.自然经济长期占据主导地位

B.人们对牛郎与织女遭遇的同情

C.古代人民对美好爱情的向往

D.劳动人民对封建压迫的强烈反对A 例3(高考?江苏)现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。 材料说明战二、能力题

9.阅读下列材料:

材料一 战国时期的铁农具

材料二 春耕夏耘,秋收冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风 尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送迎往来、吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者。

——(西汉)晁错《论贵粟疏》材料三 自耕农是封建国家直接剥削的对象。为了保证赋税、徭役和供求,封建国家历来关注这一阶层的存在。“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,对此尤为关注。他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。诚然,自耕农这一阶层是很不稳定,经常分化的。

——叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

请回答:

(1)材料二体现的历史现象与铁农具的使用存在着一定的联系,请指出它们的内在联系。

(2)依据材料,分析小农经济在中国封建社会中的地位和作用。

(3)依据材料,指出在中国封建社会影响小农经济存在的因素。解析:第(1)问首先要明确材料二反映的是小农经济,然后运用生产力决定生产关系的原理进行分析。第(2)问可从材料二、材料三中分析归纳得出答案。第(3)问应从利弊两方面分析因素。解析:第(1)问首先要明确材料二反映的是小农经济,然后运用生产力决定生产关系的原理进行分析。第(2)问可从材料二、材料三中分析归纳得出答案。第(3)问应从利弊两方面分析因素。答案:(1)铁农具的使用为小农经济的产生和发展创造了条件。

(2)小农是国家赋税和徭役的主要承担者,大批小农的存在是社会稳定的重要条件,小农经济是封建王朝繁荣的基础。

(3)有利因素:为了保证赋税、徭役和供求,封建统治者不得不采取措施培植、保护自耕农经济。不利因素:封建统治者的残酷剥削压迫,赋税徭役沉重;自然灾害的发生;小农是一个不稳定的阶层,经常发生分化和破产。

本小节结束

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势