2024人教版语文八年级下学期--第一单元 素养综合检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024人教版语文八年级下学期--第一单元 素养综合检测(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 355.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-03 08:59:29 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版语文八年级下学期

第一单元 素养综合检测

(满分100分,限时90分钟)

一、读·书(10分)

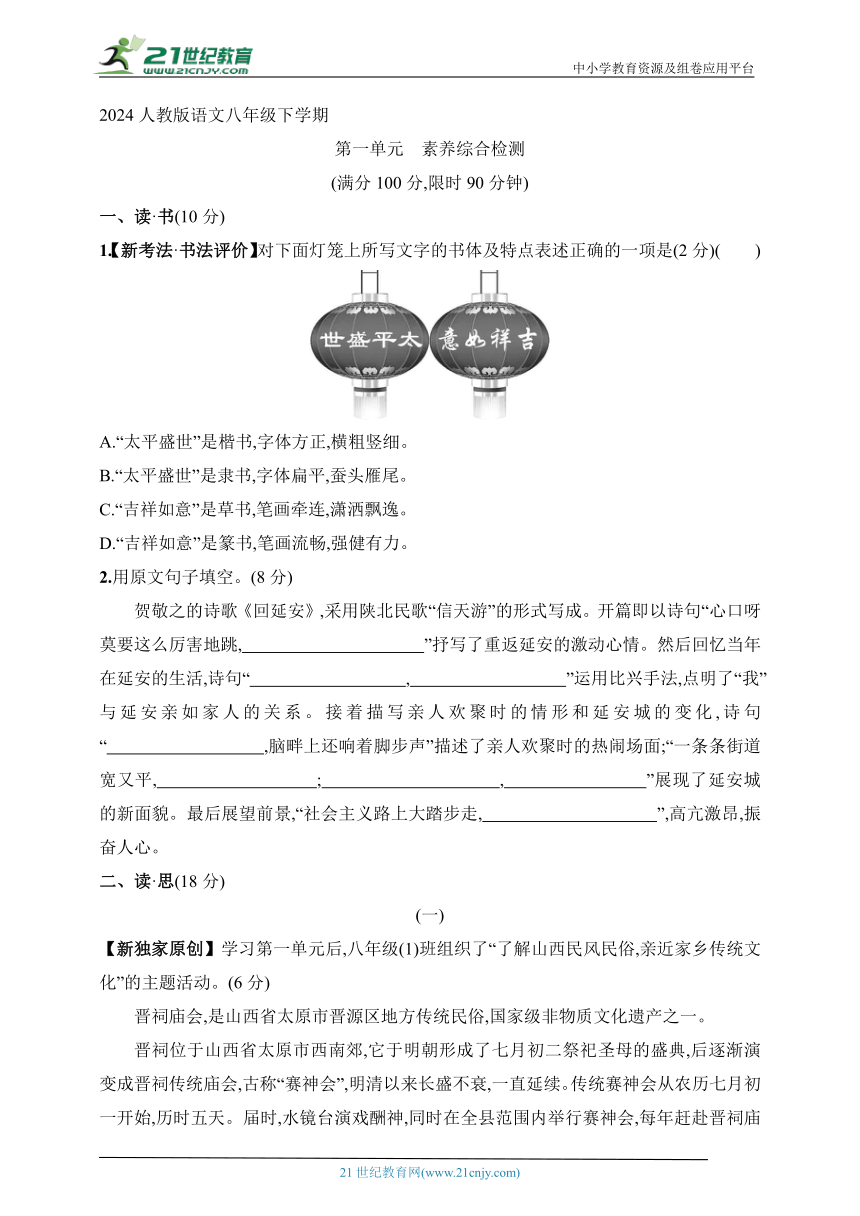

1.【新考法·书法评价】对下面灯笼上所写文字的书体及特点表述正确的一项是(2分)( )

A.“太平盛世”是楷书,字体方正,横粗竖细。

B.“太平盛世”是隶书,字体扁平,蚕头雁尾。

C.“吉祥如意”是草书,笔画牵连,潇洒飘逸。

D.“吉祥如意”是篆书,笔画流畅,强健有力。

2.用原文句子填空。(8分)

贺敬之的诗歌《回延安》,采用陕北民歌“信天游”的形式写成。开篇即以诗句“心口呀莫要这么厉害地跳, ”抒写了重返延安的激动心情。然后回忆当年在延安的生活,诗句“ , ”运用比兴手法,点明了“我”与延安亲如家人的关系。接着描写亲人欢聚时的情形和延安城的变化,诗句“ ,脑畔上还响着脚步声”描述了亲人欢聚时的热闹场面;“一条条街道宽又平, ; , ”展现了延安城的新面貌。最后展望前景,“社会主义路上大踏步走, ”,高亢激昂,振奋人心。

二、读·思(18分)

(一)

【新独家原创】学习第一单元后,八年级(1)班组织了“了解山西民风民俗,亲近家乡传统文化”的主题活动。(6分)

晋祠庙会,是山西省太原市晋源区地方传统民俗,国家级非物质文化遗产之一。

晋祠位于山西省太原市西南郊,它于明朝形成了七月初二祭祀圣母的盛典,后逐渐演变成晋祠传统庙会,古称“赛神会”,明清以来长盛不衰,一直延续。传统赛神会从农历七月初一开始,历时五天。届时,水镜台演戏酬神,同时在全县范围内举行赛神会,每年赶赴晋祠庙会的人数以百万计,全国各地及海外都有人参加。

晋祠庙会历史悠久,它生动体现了太原当地古老的乡风民俗,具有重要的民族学、历史学研究价值。

3.【新考法·理解填空】上面是小溪找来的相关材料。请阅读并完成填空。(3分)(Y8201001)

晋祠庙会历史悠久,是明朝时形成的 的盛典。其习俗有 、 等。

4.山西的民风民俗有很多,请根据你的了解,简要介绍其中的一种。50字左右。(3分)

答:

(二)

阅读下面的材料,完成5—6题。(12分)

小时候练书法,开始我都是用废纸来写。学了很长时间,一直没有大的长进。我父亲的一位书法家朋友对他说:“如果你让孩子用最好的纸来写,他可能会写得更好。”父亲便叫我按照书法家朋友所说的去做,果然,没过多久,我的字进步很快。父亲很惊奇,去问那书法家朋友。他笑而不答,只在纸上写了一个“逼”字。父亲顿悟:这是让我因惜纸而逼迫自己写好字。

的确,平常的日子总会被我们不经意地当作不值钱的“废纸”,涂抹坏了也不心疼,总以为来日方长,平淡的“废纸”还有很多。实际上这样的心态可能使我们每一天都在与机会擦肩而过。

5.【新考法·拟写标题】请试着从文章的内容、主题或自己的感悟等角度出发,给上面这篇短文拟一个标题,并说明理由。(4分)

答:

6.【新考法·微写作·阐述观点】这是一篇内容简短、寓意深刻的文章。读完本文后,你有何感想呢 请写出你的感想,并结合见闻或积累进行阐述。不少于100字。(8分)

答:

三、读·写(72分)

7.【新考法·微写作·介绍目录】(2023山西天镇中考三模)阅读要讲究方法,认真阅读目录就是重要方法之一。下面是统编版语文教材八年级下册第一单元的目录。请认真阅读并对目录做简要介绍。70字左右。(6分)

第一单元 阅读 1 社 戏/鲁迅 2

2 回延安/贺敬之 10

3* 安塞腰鼓/刘成章 16

4* 灯笼/吴伯箫 19

写作 学习仿写 23

口语交际 应对 25

答:

(2023山西介休期中)阅读下面的文章,完成后面小题。(15分)

乡村五月节

①农历五月初五是端午节,乡下人习惯称作五月节。

②每年这个时候,小村都被夏天里凝重的色彩点缀得异常美丽。远处青青的群山、蓊郁的树林,近处碧绿的田野、潺潺的溪流,还有那蔚蓝澄澈的天空,宛如一幅朴素、自然、和谐、宁静的水彩画。

③我喜欢过五月节。不仅仅是因为季节带给小村的心旷神怡的景色,还有小村节日里那浓厚淳朴的乡俗。记得小时候,农历五月初一的头几天,奶奶就在彩纸、彩线、青麻和针线笸箩堆里忙活开了。她戴着老花镜,在炕头上盘腿而坐,嘴里哼着歌谣,手里忙着活计,阳光透过明亮的玻璃窗照射过来,显得她是那么和蔼慈祥。奶奶用红、黄、绿三种颜色的线做主线,再配上另外两种颜色的线,把它们拧在一起做成五彩线。把碎红布剪成娃娃形状的小布人和桃心,用黄色的布做成一个个小粽子,用青麻和彩线扎成好多把小笤帚。奶奶的手非常巧,她可以把彩纸折叠成大小不一、颜色各异的纸葫芦,底下再配上彩色的灯笼穗子,和纸葫芦拴在一起都是那么合适,那么精致。小点的葫芦系在大葫芦的耳朵上,像是一串纸风铃。那些小东西真的可以说是奶奶的杰作,完全可以称作一件艺术品。

④然而最难忘最有趣的是五月初一清早,天还蒙蒙亮,我们那么一群小孩子就被奶奶唤醒,去郊外树林里拔艾蒿和一些蒲草棒棒,割一些柳树枝或桃树枝带回家,用来装扮我们乡下的篱笆小院。

⑤五彩线是初一前一天晚上挂在外面接了一宿露水的,然后系在我们的脖颈、手腕、脚腕上。小布人、桃心、小粽子和小笤帚拴在一起系在胸前。奶奶一边打扮我们,一边念叨,说这样可以躲避灾难,大吉大利。

⑥奶奶把带着露珠的艾蒿分成一束一束的,插满院子里的每一个角落。然后把那些色彩鲜艳的纸葫芦和小笤帚绑在割来的柳树枝或者桃树枝上,别在高高的门楣上。听奶奶说那就是让灾难都从此门流走,逃走,一年四季都平安。

⑦五月节是中华民族的传统节日,中午的那顿饭也非常重要,游子们通常都要赶回家和父母一起过节的。这时正值初夏,田野是刚刚定植的小苗,远望一片碧绿。篱笆院子里的蔬菜也都绿意盎然水水灵灵的,井沿旁,窗台前的那些花儿都争先恐后地开出春天以来第一茬花朵,颜色艳丽,花朵硕大。乡下的各家小院都插上了艾蒿,门楣上也都别上了柳树枝或桃树枝,上面拴着五颜六色的纸葫芦,微风拂过,纸葫芦和漂亮穗子轻轻飘荡。乡村小院显得不同寻常,五月节的气氛也更浓了。

⑧五月节吃粽子是民俗。粽子叶有新鲜的绿色的苇子叶,也有晒干的,包粽子时要煮一下,然后用清水投几遍。煮粽子要用文火,要煮熟,最忌讳煮涝锅了,那样粽子就不好吃了。

⑨午饭过后奶奶告诉我们把系在脖颈上和手脚上的五彩线剪下来,扔到车道上,让车轮从上面碾过,以后就不会疾病缠身了,万事都顺心如意。

⑩时至今日,又要到五月节了,窗前的芍药又开出一茬艳丽硕大的花朵,老家屋后的那丛丛艾蒿又郁郁葱葱起来,淡淡的幽香中,那些古朴有趣的乡俗仍记忆犹新,就像在眼前一样。

这几天,妻子正想着在初一给女儿扎五彩线和小笤帚呢,我也正准备着在初一那天早晨去郊外拔一些艾蒿回来,也照着过去奶奶那样装点我们的小院,清清静静、干干净净、轻轻松松地过一个安乐祥和的五月节!

(作者雷长江,有删改)

8.学习完《安塞腰鼓》《灯笼》后,老师在阅读课上向大家推荐了《乡村五月节》这篇文章。

(1)作者在叙述、描写的过程中,融合了抒情、议论等多种表达方式,请从文中任选一段简要分析。(5分)

答:

(2)【新考法·微写作·阅读提示】阅读提示往往根据学习需要点评文本独到之处,提供阅读方法。请你为这篇散文写一个阅读提示,帮助同学们更好地学习这篇散文。(150字左右)(10分)

答:

【学科素养·文化自信】【新素材·传统节日】(2023山西阳泉中考二模)班级开展了“记住中国节日·弘扬传统文化”综合性学习活动。下面是各小组的成果汇报资料。(16分)

【古老的节日】

中国的传统节日,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。中国的传统节日按时间顺序分别是:春节、元宵节、龙抬头(农历二月初二)、上巳节(农历三月初三)、寒食节(冬至后的105或106天)、清明节、端午节、七夕节(农历七月初七)、中元节(农历七月十五)、中秋节、重阳节、下元节(农历十月十五)、冬至节、腊八节(农历十二月初八)、小年(腊月二十三或腊月二十四)、除夕。另外,二十四节气当中,也有个别既是自然节气点也是传统节日,这些节日兼具自然与人文两大内涵,如清明、冬至等。

从远古先民时期发展而来的中国传统节日,不仅清晰地记录着中华民族先民丰富而多彩的社会生活内容,也积淀着博大精深的历史文化内涵。

【诗意的节日】

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

——辛弃疾《青玉案·元夕》

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

——秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》

蓟庭萧瑟故人稀,何处登高且送归。今日暂同芳菊酒,明朝应作断蓬飞。

——王之涣《九日送别》

【“年轻”的节日】

河南广播电视台从博大精深的中华文明、中国文化中汲取营养,激发创作灵感,在2021、2022年春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中国传统节日节点连续推出14期“中国节日”特别节目,《唐宫夜宴》《洛神水赋》《国色天香》《千里共婵娟》等持续出圈爆圈,产生了强烈社会反响,全网总阅读量数百亿人次。考察这些影视作品的关注度不难发现,“中国节日”系列节目播出后引发的话题讨论和传播,是以年轻观众为主体的。中华优秀传统文化的影视节目引领青春风潮。

“中国节日”系列节目之所以受到年轻人的青睐,一方面是因为中国年轻人的文化自信正在崛起,他们需要情感的出口,“中国节日”系列节目的探索恰恰抓住了这个时机;另一方面,在国潮兴起的时代背景下,“中国节日”系列节目不做文化复刻,不做历史的搬运工,而是开创了“网剧+网综”的表达形式,把传统文化的精髓融入现代生活,极具创意。首先,放弃主持人,把晚会故事叙事部分当成重要的支撑角之一,打破晚会边界。整台晚会呈现形式让用户眼前一亮的同时,情感连接、文化自信也得到充分展现。其次,把创新点放在互动上。B站《上元千灯会》节目为了营造浪漫温馨的节日氛围,在晚会最后,网友们发布的一条条弹幕会在屏幕上变成许愿灯,载着祝福冉冉升起,给用户带来惊喜与感动;节目组还在尝试做3D的裸眼互动。科技让云端互动成为可能,在科技赋能下,文化“活起来”,用更现代的表达贴近了年轻人。现在,“联动”“混搭”成为新的创作思路。“2022网络春晚”中的歌曲《天问》,既在词曲上把传统与流行融为一体,又在舞台设计上将屈原《天问》意象与中国航天“天问一号”火星探测器相关联,开启一场“星际穿越”,展现中华民族逐梦星辰大海的浪漫。节目以节日为契机,融合现场演出和虚拟现实,被广大观众认可,为传统文化注入时代内涵和时尚气息。

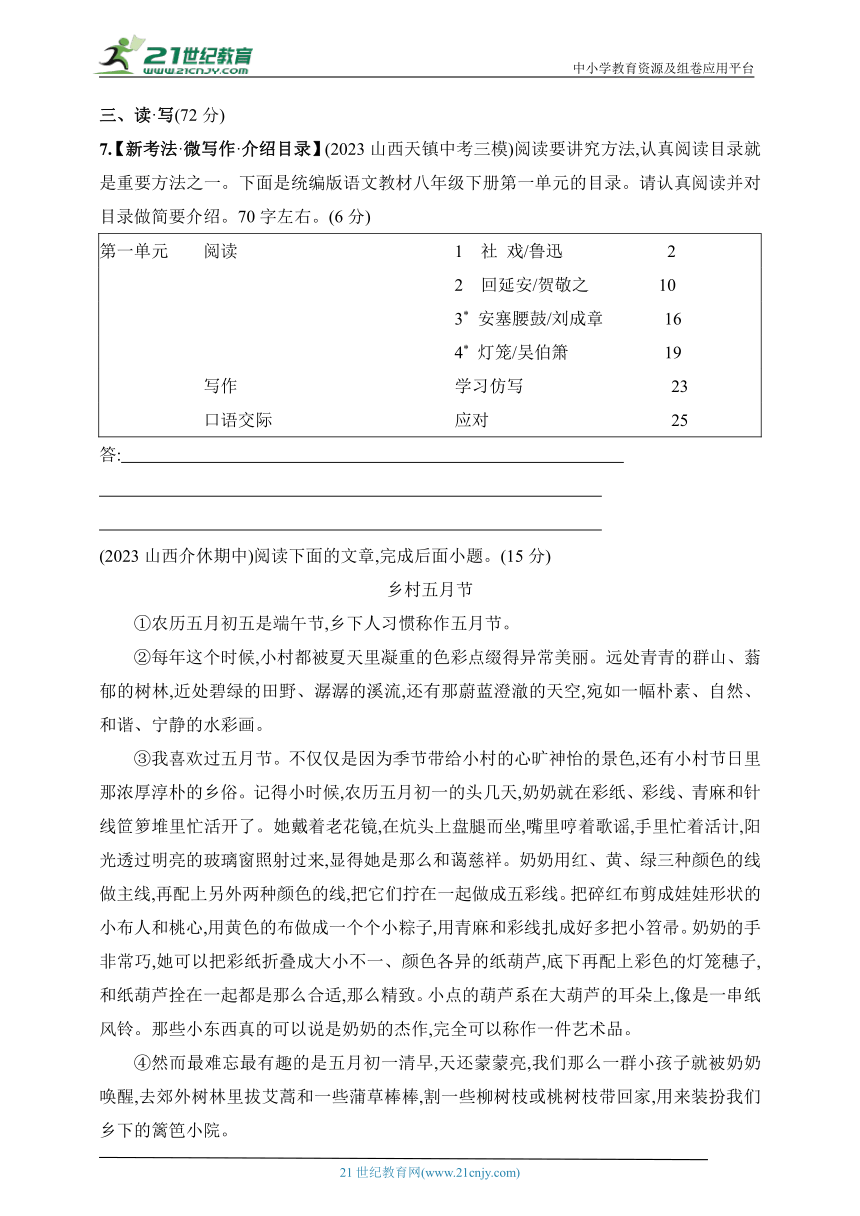

“中国节日”系列节目B站平台用户年龄一览占比

B站粉丝

9.小宇同学看不懂资料中的诗词与传统节日有何关系。请你在【诗意的节日】中任选一首,结合资料与阅读积累作出解释。(3分)

答:

10.请你概括图表的主要信息,并且说明图表所反映出的社会现象。(3分)

答:

11.【新考法·微写作·主题发言】成果汇报会接近尾声,请你围绕“如何让年轻人爱上中国传统节日”这一主题发言。(10分)

写作提示:①结合材料;②不少于100字。

答:

12.(2022山西太原期中)校报要出一期《情系家乡》专刊,设置了《家乡风味》《家乡风光》《家乡风俗》《家乡风尚》四个栏目(见下表),特色美食、绝美风光、独特风俗、时代风尚这些家乡符号的背后,有故事,有情思……请你写一篇文章投稿。(35分,含3分书写分)

栏目 内容举例

《家乡风味》 老鼠窟元宵、刀削面、老陈醋、太谷饼……

《家乡风光》 汾河公园、双塔寺、崛围山红叶、五台山……

《家乡风俗》 正月十五闹红火、晋祠庙会、点旺火、剪纸……

《家乡风尚》 全民健身;邻里互助、文明诚信;绿色出行……

提示:①任选一个栏目,题目自拟,文体不限,有真情实感;②不得透露真实的地名、校名、人名等相关信息;③不少于600字。

答案全解全析

1.B “太平盛世”是隶书,A表述错误,“吉祥如意”是行书,端正平稳,方圆交替。C、D表述都错误。

2.答案 灰尘呀莫把我眼睛挡住了…… 树梢树枝树根根 亲山亲水有亲人 满窑里围得不透风 一座座楼房披彩虹 一盏盏电灯亮又明 一排排绿树迎春风…… 光荣的延河还要在前头

3.答案 七月初二祭祀圣母 演戏酬神 举行赛神会

4.答案 (示例)跑旱船,是一种模拟水中行船的民间舞蹈。表演中,有一名“艄公”划桨引船,在前头带路。乘船者多是姑娘、媳妇。表演的目的是祈求来年风调雨顺、大吉大利。

5.答案 (示例)生命无草稿。以“生命无草稿”为题,既能够表现文章所说的“认真对待生命中的每一件事”的主题,又新颖独特。

解析 从文章的内容、主题、感悟出发,所拟标题能自圆其说即可。

6.答案 (示例)我们要认真对待生命中的每一件事,并全力做好它。生命并非演习,而是真刀真枪的实战,只有认真对待,才会成为赢家。“水稻之父”袁隆平做事极其认真,他曾因为一个字而反复修改报告。他的认真让上亿人摆脱饥饿。居里夫人小时候读书认真,不管周围的伙伴怎么吵闹都分散不了她的注意力,所以学习成绩一直名列前茅。我们要向他们学习,以认真的态度对待学习和生活,让生命不留遗憾。

解析 根据结尾段中的“平常的日子总会被我们不经意地当作不值钱的‘废纸’,涂抹坏了也不心疼”,可以得出感悟:要珍惜生命中的每一天,或认真做好每一件事。意思对即可。阐述时要结合生活见闻或日常积累,做到有理有据,思路清晰。

7.答案 (示例)这是统编版语文教材八年级下册第一单元的目录。内容分为三部分。阅读部分有四篇课文,分别是《社戏》《回延安》《安塞腰鼓》《灯笼》;写作内容是“学习仿写”;口语交际内容是“应对”。

解析 介绍时要按照“由总到分”的思路:先介绍第一单元包括几部分(阅读、写作、口语交际),再介绍各部分的具体内容。

8.答案 (1)(示例)文章第③自然段在叙述、描写的过程中,融合了抒情、议论等表达方式。语段一开始就直接抒情,抒发了自己喜欢过五月节的感情。接着叙写浓厚淳朴的乡俗,叙述中又描写奶奶做小东西时忙活、快乐的情形,突出了奶奶的心灵手巧。最后一句议论抒情,通过评价那些小东西是艺术品,表达对奶奶的敬佩之情。

(2)(示例)作者用饱含深情的语言讲述家乡五月节的习俗:系五彩线、剪小布人和桃心、用布做小粽子、插艾蒿、别拴着五颜六色纸葫芦的柳树枝或桃树枝、吃粽子……字里行间饱含着对五月节的喜爱之情,表达出对传统文化的浓厚兴趣。阅读时,注意文中对习俗的描写,了解五月节的文化内涵。文章语言生动,描写细腻,颇具感染力,可以反复诵读,细细品味。

解析 (1)答题时要紧扣题干要求,所选语段要有叙述、描写,也要有抒情、议论。要结合具体内容点明表达方式并分析作用。

(2)要紧扣题干中的“点评文本独到之处”“提供阅读方法”两方面来写阅读提示。文本的独到之处可以从选材、立意、结构、语言、情感等方面写,“阅读方法”可以点明关注重点,也可以提出朗读、精读、跳读等建议。

9.答案 (示例1)辛弃疾的《青玉案·元夕》写的是元宵节,资料中的词句描写了正月十五晚上满城灯火,尽情狂欢的景象。“花千树”指花灯之多,如千树花开。“星如雨”指烟火纷纷,乱落如雨。“鱼龙舞”指舞动鱼形、龙形的彩灯。

(示例2)秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》写的是七夕节,资料中的诗句写了七夕夜牛郎织女渡河相聚的情景。“飞星”流星,一说指牵牛、织女二星。“银汉”指天河、银河。“暗度”指夜里渡过。

(示例3)王之涣《九日送别》写的是重阳节,这是农历九月九日重阳节登高饮酒时的赠别诗。“登高”,登高望远。“菊酒”以菊的花、茎、叶加米酿造的酒,九月九日熟成而饮,名为“菊花酒”。“登高”“饮菊花酒”均为重阳习俗。

解析 首先要理解诗歌内容,然后以诗歌的相关词句为例,说明是哪一个传统节日。辛弃疾《青玉案·元夕》的意思是:像春风吹开了千树银花,又像满天繁星雨点般落下。宝马拉着的彩车奇香四溢,都是来观灯的富贵人家。悠扬的箫声四处回荡,皎洁的明月渐渐西斜,鱼龙彩灯欢快飞舞,通宵达旦不觉困乏。诗中放烟花、挂彩灯是元宵节的习俗。秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》的意思是:纤薄的云彩在天空中变幻多端,天上的流星传递着相思的愁怨,辽阔的天河“我”今夜渡过。在秋风白露的七夕相会,就胜过尘世间那些长相厮守却貌合神离的夫妻。其中鹊桥相会是七夕节的故事。王之涣《九日送别》的意思:蓟地的庭院一派凄凉景象,熟人故交也稀少,应该到哪里去登高望远并且送熟人故交归去 今日是重阳节,暂时还能同饮香醇的菊花酒,明日就要像断梗的飞蓬一样分别而各自漂泊了。其中登高、饮菊花酒是重阳节的习俗。

10.答案 “中国节日”系列节目的B站粉丝中,16岁—25岁用户的占比最高。说明“中国节日”系列节目获得了很多年轻人的关注。

解析 观察图表,“中国节日”系列节目B站平台用户中,0—15岁占比8%,16—25岁占比38.8%,26—40岁占比18.9%,40+岁占比34.3%。由此可以概括出主要信息:“中国节日”系列节目B站粉丝中,16—25岁用户的占比最高。这一信息反映出的社会现象是:“中国节日”系列节目获得了很多年轻人的关注。

11.答案 (示例)要让年轻人爱上中国传统节日,首先要通过各种渠道加大宣传,让他们了解中国传统节日的丰富内涵,激发他们的文化自信。其次,要创新“中国节日”的艺术表达形式,如开创“网剧+网综”的表达形式,与观众进行科技互动,融合现场演出和虚拟现实,为传统文化注入时代内涵和时尚气息。相信通过以上努力,年轻人终会爱上传统节日的。

解析 可以从传统和创新两个方面想办法。【古老的节日】和【诗意的节日】展示了传统节日背后的文化内涵,这些需要拓宽各种渠道使年轻人加以了解。【“年轻”的节日】以河南广播电视台的“中国节日”特别节目和“2022网络春晚”中的歌曲《天问》为例,分析了引起年轻人关注的各个创新做法,如开创了“网剧+网综”的表达形式,把传统文化的精髓融入现代生活,以节日为契机,融合现场演出和虚拟现实,为传统文化注入时代内涵和时尚气息等。答题时要结合以上分析,思路清晰、有理有据地提出建议。

12.【写作指导】 本题的关键词是“家乡”。从《家乡风味》《家乡风光》《家乡风俗》《家乡风尚》四个栏目中任选其一来写作,可以讲故事,可以做介绍,可以写感想。 无论选择哪个栏目,都要写自己最熟悉的内容,突出其独特之处,表现出自己的特殊情感。

【例文】

山西刀削面

山西特色面食有很多,例如刀削面、饸饹面、拉面、手擀面……我最推荐的是刀削面。

刀削面的制作是有讲究的,面要揉成尺余长的筒状,削面时,人站锅前,一手托面,一手持刀从上向下,一刀接一刀往锅里削。削出的面条呈三棱形,宽厚长度一样。高手削出的面,一片连一片,好像流星赶月,在空中形成道道弧形白线。面片落进汤锅,汤沸面翻,好像银鱼戏水,煞是好看。有一首诗这样描写:一叶落锅一叶飘,一叶离面又出刀。银鱼落水翻白浪,柳叶乘风下树梢。

煮好的刀削面盛在碗里,雪白的面条配上不同的汤汁和肉粒,别有一番风味。人称山西人是“醋老西儿”,所以调料醋是必不可少的,再加一小勺鲜红的辣椒油,色香味俱全,使人忍不住要多吃两碗。

品尝刀削面也是一种学问。我总是先舔舔香浓醇厚的酱汁,感受它鲜美的味道,然后夹起两三根面条和一块五花肉,放进嘴里慢慢咀嚼,品味那外滑内筋、软而不黏的刀削面和鲜嫩可口的五花肉,任那浓郁的气息在嘴里回荡,接着再将汤一扫而光,吃到满嘴是油才意犹未尽地离开。

听说,刀削面还有一个故事:据传当时蒙古鞑靼规定每十户人家只能用一把厨刀轮流做饭。有位老汉想取刀做面,不料刀已被别人抢先拿走了。老汉在回家的路上看到一块薄铁皮,想到就用这个切吧!他把揉好的面团放在一块木板上,左手端好,右手操起铁片就削了起来,薄薄的面片就这样削好了,这个故事一直流传至今。

故事精彩,面条喷香。刀削面不愧为山西面食之首,怪不得在世界享有盛誉。如果大家有时间,可以来这里品尝品尝。

【点评】 这篇文章写的是“家乡风味”中的刀削面。作者从刀削面的制作、调味、品尝几方面进行描写,展现出削面时奇特的刀工、入锅的汤沸面翻、调味的色味俱全、品尝的意犹未尽。引用的诗句、插入的故事,使刀削面多了几分历史的厚重,增添了文章的韵味。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版语文八年级下学期

第一单元 素养综合检测

(满分100分,限时90分钟)

一、读·书(10分)

1.【新考法·书法评价】对下面灯笼上所写文字的书体及特点表述正确的一项是(2分)( )

A.“太平盛世”是楷书,字体方正,横粗竖细。

B.“太平盛世”是隶书,字体扁平,蚕头雁尾。

C.“吉祥如意”是草书,笔画牵连,潇洒飘逸。

D.“吉祥如意”是篆书,笔画流畅,强健有力。

2.用原文句子填空。(8分)

贺敬之的诗歌《回延安》,采用陕北民歌“信天游”的形式写成。开篇即以诗句“心口呀莫要这么厉害地跳, ”抒写了重返延安的激动心情。然后回忆当年在延安的生活,诗句“ , ”运用比兴手法,点明了“我”与延安亲如家人的关系。接着描写亲人欢聚时的情形和延安城的变化,诗句“ ,脑畔上还响着脚步声”描述了亲人欢聚时的热闹场面;“一条条街道宽又平, ; , ”展现了延安城的新面貌。最后展望前景,“社会主义路上大踏步走, ”,高亢激昂,振奋人心。

二、读·思(18分)

(一)

【新独家原创】学习第一单元后,八年级(1)班组织了“了解山西民风民俗,亲近家乡传统文化”的主题活动。(6分)

晋祠庙会,是山西省太原市晋源区地方传统民俗,国家级非物质文化遗产之一。

晋祠位于山西省太原市西南郊,它于明朝形成了七月初二祭祀圣母的盛典,后逐渐演变成晋祠传统庙会,古称“赛神会”,明清以来长盛不衰,一直延续。传统赛神会从农历七月初一开始,历时五天。届时,水镜台演戏酬神,同时在全县范围内举行赛神会,每年赶赴晋祠庙会的人数以百万计,全国各地及海外都有人参加。

晋祠庙会历史悠久,它生动体现了太原当地古老的乡风民俗,具有重要的民族学、历史学研究价值。

3.【新考法·理解填空】上面是小溪找来的相关材料。请阅读并完成填空。(3分)(Y8201001)

晋祠庙会历史悠久,是明朝时形成的 的盛典。其习俗有 、 等。

4.山西的民风民俗有很多,请根据你的了解,简要介绍其中的一种。50字左右。(3分)

答:

(二)

阅读下面的材料,完成5—6题。(12分)

小时候练书法,开始我都是用废纸来写。学了很长时间,一直没有大的长进。我父亲的一位书法家朋友对他说:“如果你让孩子用最好的纸来写,他可能会写得更好。”父亲便叫我按照书法家朋友所说的去做,果然,没过多久,我的字进步很快。父亲很惊奇,去问那书法家朋友。他笑而不答,只在纸上写了一个“逼”字。父亲顿悟:这是让我因惜纸而逼迫自己写好字。

的确,平常的日子总会被我们不经意地当作不值钱的“废纸”,涂抹坏了也不心疼,总以为来日方长,平淡的“废纸”还有很多。实际上这样的心态可能使我们每一天都在与机会擦肩而过。

5.【新考法·拟写标题】请试着从文章的内容、主题或自己的感悟等角度出发,给上面这篇短文拟一个标题,并说明理由。(4分)

答:

6.【新考法·微写作·阐述观点】这是一篇内容简短、寓意深刻的文章。读完本文后,你有何感想呢 请写出你的感想,并结合见闻或积累进行阐述。不少于100字。(8分)

答:

三、读·写(72分)

7.【新考法·微写作·介绍目录】(2023山西天镇中考三模)阅读要讲究方法,认真阅读目录就是重要方法之一。下面是统编版语文教材八年级下册第一单元的目录。请认真阅读并对目录做简要介绍。70字左右。(6分)

第一单元 阅读 1 社 戏/鲁迅 2

2 回延安/贺敬之 10

3* 安塞腰鼓/刘成章 16

4* 灯笼/吴伯箫 19

写作 学习仿写 23

口语交际 应对 25

答:

(2023山西介休期中)阅读下面的文章,完成后面小题。(15分)

乡村五月节

①农历五月初五是端午节,乡下人习惯称作五月节。

②每年这个时候,小村都被夏天里凝重的色彩点缀得异常美丽。远处青青的群山、蓊郁的树林,近处碧绿的田野、潺潺的溪流,还有那蔚蓝澄澈的天空,宛如一幅朴素、自然、和谐、宁静的水彩画。

③我喜欢过五月节。不仅仅是因为季节带给小村的心旷神怡的景色,还有小村节日里那浓厚淳朴的乡俗。记得小时候,农历五月初一的头几天,奶奶就在彩纸、彩线、青麻和针线笸箩堆里忙活开了。她戴着老花镜,在炕头上盘腿而坐,嘴里哼着歌谣,手里忙着活计,阳光透过明亮的玻璃窗照射过来,显得她是那么和蔼慈祥。奶奶用红、黄、绿三种颜色的线做主线,再配上另外两种颜色的线,把它们拧在一起做成五彩线。把碎红布剪成娃娃形状的小布人和桃心,用黄色的布做成一个个小粽子,用青麻和彩线扎成好多把小笤帚。奶奶的手非常巧,她可以把彩纸折叠成大小不一、颜色各异的纸葫芦,底下再配上彩色的灯笼穗子,和纸葫芦拴在一起都是那么合适,那么精致。小点的葫芦系在大葫芦的耳朵上,像是一串纸风铃。那些小东西真的可以说是奶奶的杰作,完全可以称作一件艺术品。

④然而最难忘最有趣的是五月初一清早,天还蒙蒙亮,我们那么一群小孩子就被奶奶唤醒,去郊外树林里拔艾蒿和一些蒲草棒棒,割一些柳树枝或桃树枝带回家,用来装扮我们乡下的篱笆小院。

⑤五彩线是初一前一天晚上挂在外面接了一宿露水的,然后系在我们的脖颈、手腕、脚腕上。小布人、桃心、小粽子和小笤帚拴在一起系在胸前。奶奶一边打扮我们,一边念叨,说这样可以躲避灾难,大吉大利。

⑥奶奶把带着露珠的艾蒿分成一束一束的,插满院子里的每一个角落。然后把那些色彩鲜艳的纸葫芦和小笤帚绑在割来的柳树枝或者桃树枝上,别在高高的门楣上。听奶奶说那就是让灾难都从此门流走,逃走,一年四季都平安。

⑦五月节是中华民族的传统节日,中午的那顿饭也非常重要,游子们通常都要赶回家和父母一起过节的。这时正值初夏,田野是刚刚定植的小苗,远望一片碧绿。篱笆院子里的蔬菜也都绿意盎然水水灵灵的,井沿旁,窗台前的那些花儿都争先恐后地开出春天以来第一茬花朵,颜色艳丽,花朵硕大。乡下的各家小院都插上了艾蒿,门楣上也都别上了柳树枝或桃树枝,上面拴着五颜六色的纸葫芦,微风拂过,纸葫芦和漂亮穗子轻轻飘荡。乡村小院显得不同寻常,五月节的气氛也更浓了。

⑧五月节吃粽子是民俗。粽子叶有新鲜的绿色的苇子叶,也有晒干的,包粽子时要煮一下,然后用清水投几遍。煮粽子要用文火,要煮熟,最忌讳煮涝锅了,那样粽子就不好吃了。

⑨午饭过后奶奶告诉我们把系在脖颈上和手脚上的五彩线剪下来,扔到车道上,让车轮从上面碾过,以后就不会疾病缠身了,万事都顺心如意。

⑩时至今日,又要到五月节了,窗前的芍药又开出一茬艳丽硕大的花朵,老家屋后的那丛丛艾蒿又郁郁葱葱起来,淡淡的幽香中,那些古朴有趣的乡俗仍记忆犹新,就像在眼前一样。

这几天,妻子正想着在初一给女儿扎五彩线和小笤帚呢,我也正准备着在初一那天早晨去郊外拔一些艾蒿回来,也照着过去奶奶那样装点我们的小院,清清静静、干干净净、轻轻松松地过一个安乐祥和的五月节!

(作者雷长江,有删改)

8.学习完《安塞腰鼓》《灯笼》后,老师在阅读课上向大家推荐了《乡村五月节》这篇文章。

(1)作者在叙述、描写的过程中,融合了抒情、议论等多种表达方式,请从文中任选一段简要分析。(5分)

答:

(2)【新考法·微写作·阅读提示】阅读提示往往根据学习需要点评文本独到之处,提供阅读方法。请你为这篇散文写一个阅读提示,帮助同学们更好地学习这篇散文。(150字左右)(10分)

答:

【学科素养·文化自信】【新素材·传统节日】(2023山西阳泉中考二模)班级开展了“记住中国节日·弘扬传统文化”综合性学习活动。下面是各小组的成果汇报资料。(16分)

【古老的节日】

中国的传统节日,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。中国的传统节日按时间顺序分别是:春节、元宵节、龙抬头(农历二月初二)、上巳节(农历三月初三)、寒食节(冬至后的105或106天)、清明节、端午节、七夕节(农历七月初七)、中元节(农历七月十五)、中秋节、重阳节、下元节(农历十月十五)、冬至节、腊八节(农历十二月初八)、小年(腊月二十三或腊月二十四)、除夕。另外,二十四节气当中,也有个别既是自然节气点也是传统节日,这些节日兼具自然与人文两大内涵,如清明、冬至等。

从远古先民时期发展而来的中国传统节日,不仅清晰地记录着中华民族先民丰富而多彩的社会生活内容,也积淀着博大精深的历史文化内涵。

【诗意的节日】

东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

——辛弃疾《青玉案·元夕》

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

——秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》

蓟庭萧瑟故人稀,何处登高且送归。今日暂同芳菊酒,明朝应作断蓬飞。

——王之涣《九日送别》

【“年轻”的节日】

河南广播电视台从博大精深的中华文明、中国文化中汲取营养,激发创作灵感,在2021、2022年春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中国传统节日节点连续推出14期“中国节日”特别节目,《唐宫夜宴》《洛神水赋》《国色天香》《千里共婵娟》等持续出圈爆圈,产生了强烈社会反响,全网总阅读量数百亿人次。考察这些影视作品的关注度不难发现,“中国节日”系列节目播出后引发的话题讨论和传播,是以年轻观众为主体的。中华优秀传统文化的影视节目引领青春风潮。

“中国节日”系列节目之所以受到年轻人的青睐,一方面是因为中国年轻人的文化自信正在崛起,他们需要情感的出口,“中国节日”系列节目的探索恰恰抓住了这个时机;另一方面,在国潮兴起的时代背景下,“中国节日”系列节目不做文化复刻,不做历史的搬运工,而是开创了“网剧+网综”的表达形式,把传统文化的精髓融入现代生活,极具创意。首先,放弃主持人,把晚会故事叙事部分当成重要的支撑角之一,打破晚会边界。整台晚会呈现形式让用户眼前一亮的同时,情感连接、文化自信也得到充分展现。其次,把创新点放在互动上。B站《上元千灯会》节目为了营造浪漫温馨的节日氛围,在晚会最后,网友们发布的一条条弹幕会在屏幕上变成许愿灯,载着祝福冉冉升起,给用户带来惊喜与感动;节目组还在尝试做3D的裸眼互动。科技让云端互动成为可能,在科技赋能下,文化“活起来”,用更现代的表达贴近了年轻人。现在,“联动”“混搭”成为新的创作思路。“2022网络春晚”中的歌曲《天问》,既在词曲上把传统与流行融为一体,又在舞台设计上将屈原《天问》意象与中国航天“天问一号”火星探测器相关联,开启一场“星际穿越”,展现中华民族逐梦星辰大海的浪漫。节目以节日为契机,融合现场演出和虚拟现实,被广大观众认可,为传统文化注入时代内涵和时尚气息。

“中国节日”系列节目B站平台用户年龄一览占比

B站粉丝

9.小宇同学看不懂资料中的诗词与传统节日有何关系。请你在【诗意的节日】中任选一首,结合资料与阅读积累作出解释。(3分)

答:

10.请你概括图表的主要信息,并且说明图表所反映出的社会现象。(3分)

答:

11.【新考法·微写作·主题发言】成果汇报会接近尾声,请你围绕“如何让年轻人爱上中国传统节日”这一主题发言。(10分)

写作提示:①结合材料;②不少于100字。

答:

12.(2022山西太原期中)校报要出一期《情系家乡》专刊,设置了《家乡风味》《家乡风光》《家乡风俗》《家乡风尚》四个栏目(见下表),特色美食、绝美风光、独特风俗、时代风尚这些家乡符号的背后,有故事,有情思……请你写一篇文章投稿。(35分,含3分书写分)

栏目 内容举例

《家乡风味》 老鼠窟元宵、刀削面、老陈醋、太谷饼……

《家乡风光》 汾河公园、双塔寺、崛围山红叶、五台山……

《家乡风俗》 正月十五闹红火、晋祠庙会、点旺火、剪纸……

《家乡风尚》 全民健身;邻里互助、文明诚信;绿色出行……

提示:①任选一个栏目,题目自拟,文体不限,有真情实感;②不得透露真实的地名、校名、人名等相关信息;③不少于600字。

答案全解全析

1.B “太平盛世”是隶书,A表述错误,“吉祥如意”是行书,端正平稳,方圆交替。C、D表述都错误。

2.答案 灰尘呀莫把我眼睛挡住了…… 树梢树枝树根根 亲山亲水有亲人 满窑里围得不透风 一座座楼房披彩虹 一盏盏电灯亮又明 一排排绿树迎春风…… 光荣的延河还要在前头

3.答案 七月初二祭祀圣母 演戏酬神 举行赛神会

4.答案 (示例)跑旱船,是一种模拟水中行船的民间舞蹈。表演中,有一名“艄公”划桨引船,在前头带路。乘船者多是姑娘、媳妇。表演的目的是祈求来年风调雨顺、大吉大利。

5.答案 (示例)生命无草稿。以“生命无草稿”为题,既能够表现文章所说的“认真对待生命中的每一件事”的主题,又新颖独特。

解析 从文章的内容、主题、感悟出发,所拟标题能自圆其说即可。

6.答案 (示例)我们要认真对待生命中的每一件事,并全力做好它。生命并非演习,而是真刀真枪的实战,只有认真对待,才会成为赢家。“水稻之父”袁隆平做事极其认真,他曾因为一个字而反复修改报告。他的认真让上亿人摆脱饥饿。居里夫人小时候读书认真,不管周围的伙伴怎么吵闹都分散不了她的注意力,所以学习成绩一直名列前茅。我们要向他们学习,以认真的态度对待学习和生活,让生命不留遗憾。

解析 根据结尾段中的“平常的日子总会被我们不经意地当作不值钱的‘废纸’,涂抹坏了也不心疼”,可以得出感悟:要珍惜生命中的每一天,或认真做好每一件事。意思对即可。阐述时要结合生活见闻或日常积累,做到有理有据,思路清晰。

7.答案 (示例)这是统编版语文教材八年级下册第一单元的目录。内容分为三部分。阅读部分有四篇课文,分别是《社戏》《回延安》《安塞腰鼓》《灯笼》;写作内容是“学习仿写”;口语交际内容是“应对”。

解析 介绍时要按照“由总到分”的思路:先介绍第一单元包括几部分(阅读、写作、口语交际),再介绍各部分的具体内容。

8.答案 (1)(示例)文章第③自然段在叙述、描写的过程中,融合了抒情、议论等表达方式。语段一开始就直接抒情,抒发了自己喜欢过五月节的感情。接着叙写浓厚淳朴的乡俗,叙述中又描写奶奶做小东西时忙活、快乐的情形,突出了奶奶的心灵手巧。最后一句议论抒情,通过评价那些小东西是艺术品,表达对奶奶的敬佩之情。

(2)(示例)作者用饱含深情的语言讲述家乡五月节的习俗:系五彩线、剪小布人和桃心、用布做小粽子、插艾蒿、别拴着五颜六色纸葫芦的柳树枝或桃树枝、吃粽子……字里行间饱含着对五月节的喜爱之情,表达出对传统文化的浓厚兴趣。阅读时,注意文中对习俗的描写,了解五月节的文化内涵。文章语言生动,描写细腻,颇具感染力,可以反复诵读,细细品味。

解析 (1)答题时要紧扣题干要求,所选语段要有叙述、描写,也要有抒情、议论。要结合具体内容点明表达方式并分析作用。

(2)要紧扣题干中的“点评文本独到之处”“提供阅读方法”两方面来写阅读提示。文本的独到之处可以从选材、立意、结构、语言、情感等方面写,“阅读方法”可以点明关注重点,也可以提出朗读、精读、跳读等建议。

9.答案 (示例1)辛弃疾的《青玉案·元夕》写的是元宵节,资料中的词句描写了正月十五晚上满城灯火,尽情狂欢的景象。“花千树”指花灯之多,如千树花开。“星如雨”指烟火纷纷,乱落如雨。“鱼龙舞”指舞动鱼形、龙形的彩灯。

(示例2)秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》写的是七夕节,资料中的诗句写了七夕夜牛郎织女渡河相聚的情景。“飞星”流星,一说指牵牛、织女二星。“银汉”指天河、银河。“暗度”指夜里渡过。

(示例3)王之涣《九日送别》写的是重阳节,这是农历九月九日重阳节登高饮酒时的赠别诗。“登高”,登高望远。“菊酒”以菊的花、茎、叶加米酿造的酒,九月九日熟成而饮,名为“菊花酒”。“登高”“饮菊花酒”均为重阳习俗。

解析 首先要理解诗歌内容,然后以诗歌的相关词句为例,说明是哪一个传统节日。辛弃疾《青玉案·元夕》的意思是:像春风吹开了千树银花,又像满天繁星雨点般落下。宝马拉着的彩车奇香四溢,都是来观灯的富贵人家。悠扬的箫声四处回荡,皎洁的明月渐渐西斜,鱼龙彩灯欢快飞舞,通宵达旦不觉困乏。诗中放烟花、挂彩灯是元宵节的习俗。秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》的意思是:纤薄的云彩在天空中变幻多端,天上的流星传递着相思的愁怨,辽阔的天河“我”今夜渡过。在秋风白露的七夕相会,就胜过尘世间那些长相厮守却貌合神离的夫妻。其中鹊桥相会是七夕节的故事。王之涣《九日送别》的意思:蓟地的庭院一派凄凉景象,熟人故交也稀少,应该到哪里去登高望远并且送熟人故交归去 今日是重阳节,暂时还能同饮香醇的菊花酒,明日就要像断梗的飞蓬一样分别而各自漂泊了。其中登高、饮菊花酒是重阳节的习俗。

10.答案 “中国节日”系列节目的B站粉丝中,16岁—25岁用户的占比最高。说明“中国节日”系列节目获得了很多年轻人的关注。

解析 观察图表,“中国节日”系列节目B站平台用户中,0—15岁占比8%,16—25岁占比38.8%,26—40岁占比18.9%,40+岁占比34.3%。由此可以概括出主要信息:“中国节日”系列节目B站粉丝中,16—25岁用户的占比最高。这一信息反映出的社会现象是:“中国节日”系列节目获得了很多年轻人的关注。

11.答案 (示例)要让年轻人爱上中国传统节日,首先要通过各种渠道加大宣传,让他们了解中国传统节日的丰富内涵,激发他们的文化自信。其次,要创新“中国节日”的艺术表达形式,如开创“网剧+网综”的表达形式,与观众进行科技互动,融合现场演出和虚拟现实,为传统文化注入时代内涵和时尚气息。相信通过以上努力,年轻人终会爱上传统节日的。

解析 可以从传统和创新两个方面想办法。【古老的节日】和【诗意的节日】展示了传统节日背后的文化内涵,这些需要拓宽各种渠道使年轻人加以了解。【“年轻”的节日】以河南广播电视台的“中国节日”特别节目和“2022网络春晚”中的歌曲《天问》为例,分析了引起年轻人关注的各个创新做法,如开创了“网剧+网综”的表达形式,把传统文化的精髓融入现代生活,以节日为契机,融合现场演出和虚拟现实,为传统文化注入时代内涵和时尚气息等。答题时要结合以上分析,思路清晰、有理有据地提出建议。

12.【写作指导】 本题的关键词是“家乡”。从《家乡风味》《家乡风光》《家乡风俗》《家乡风尚》四个栏目中任选其一来写作,可以讲故事,可以做介绍,可以写感想。 无论选择哪个栏目,都要写自己最熟悉的内容,突出其独特之处,表现出自己的特殊情感。

【例文】

山西刀削面

山西特色面食有很多,例如刀削面、饸饹面、拉面、手擀面……我最推荐的是刀削面。

刀削面的制作是有讲究的,面要揉成尺余长的筒状,削面时,人站锅前,一手托面,一手持刀从上向下,一刀接一刀往锅里削。削出的面条呈三棱形,宽厚长度一样。高手削出的面,一片连一片,好像流星赶月,在空中形成道道弧形白线。面片落进汤锅,汤沸面翻,好像银鱼戏水,煞是好看。有一首诗这样描写:一叶落锅一叶飘,一叶离面又出刀。银鱼落水翻白浪,柳叶乘风下树梢。

煮好的刀削面盛在碗里,雪白的面条配上不同的汤汁和肉粒,别有一番风味。人称山西人是“醋老西儿”,所以调料醋是必不可少的,再加一小勺鲜红的辣椒油,色香味俱全,使人忍不住要多吃两碗。

品尝刀削面也是一种学问。我总是先舔舔香浓醇厚的酱汁,感受它鲜美的味道,然后夹起两三根面条和一块五花肉,放进嘴里慢慢咀嚼,品味那外滑内筋、软而不黏的刀削面和鲜嫩可口的五花肉,任那浓郁的气息在嘴里回荡,接着再将汤一扫而光,吃到满嘴是油才意犹未尽地离开。

听说,刀削面还有一个故事:据传当时蒙古鞑靼规定每十户人家只能用一把厨刀轮流做饭。有位老汉想取刀做面,不料刀已被别人抢先拿走了。老汉在回家的路上看到一块薄铁皮,想到就用这个切吧!他把揉好的面团放在一块木板上,左手端好,右手操起铁片就削了起来,薄薄的面片就这样削好了,这个故事一直流传至今。

故事精彩,面条喷香。刀削面不愧为山西面食之首,怪不得在世界享有盛誉。如果大家有时间,可以来这里品尝品尝。

【点评】 这篇文章写的是“家乡风味”中的刀削面。作者从刀削面的制作、调味、品尝几方面进行描写,展现出削面时奇特的刀工、入锅的汤沸面翻、调味的色味俱全、品尝的意犹未尽。引用的诗句、插入的故事,使刀削面多了几分历史的厚重,增添了文章的韵味。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读