2024人教版语文八年级下学期--名著导读(一) 《经典常谈》(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024人教版语文八年级下学期--名著导读(一) 《经典常谈》(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 305.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-03 09:04:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版语文八年级下学期

名著导读(一)

《经典常谈》

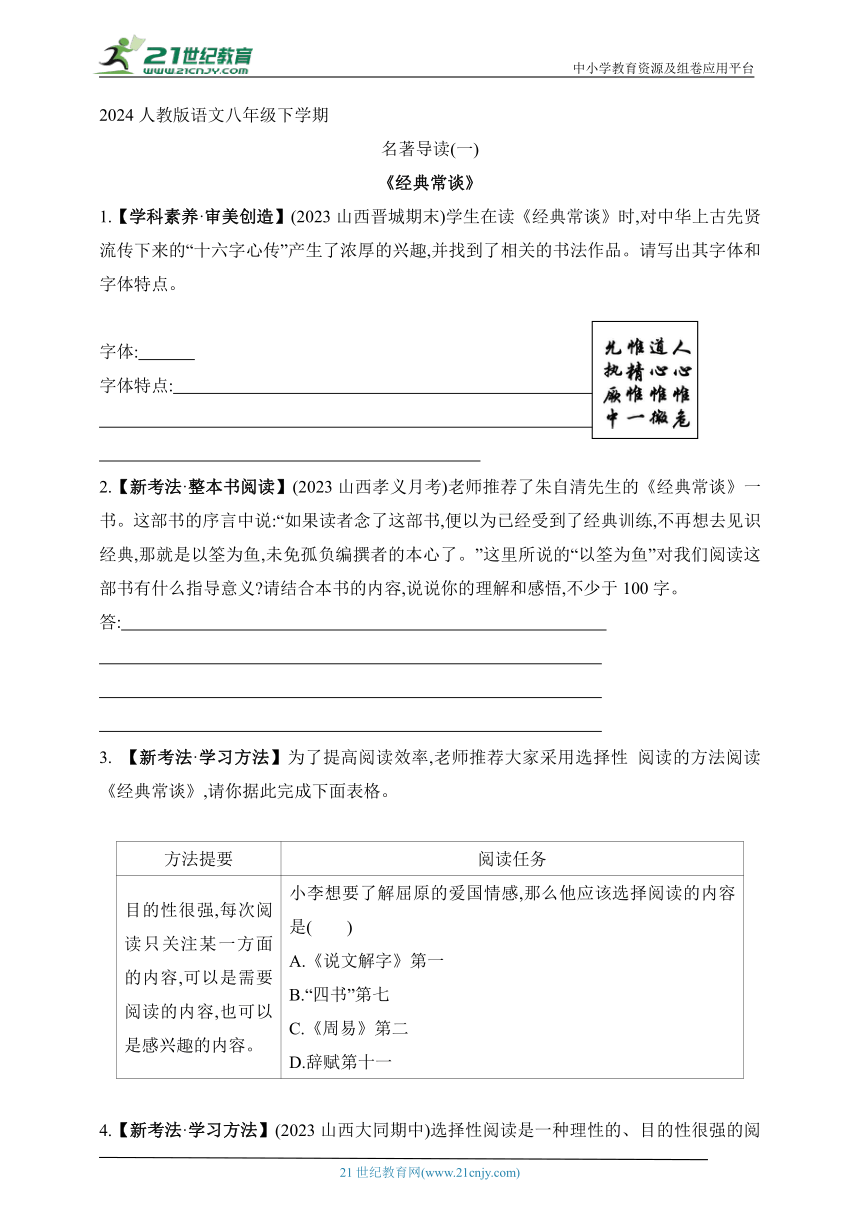

1.【学科素养·审美创造】(2023山西晋城期末)学生在读《经典常谈》时,对中华上古先贤流传下来的“十六字心传”产生了浓厚的兴趣,并找到了相关的书法作品。请写出其字体和字体特点。

字体:

字体特点:

2.【新考法·整本书阅读】(2023山西孝义月考)老师推荐了朱自清先生的《经典常谈》一书。这部书的序言中说:“如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌为鱼,未免孤负编撰者的本心了。”这里所说的“以筌为鱼”对我们阅读这部书有什么指导意义 请结合本书的内容,说说你的理解和感悟,不少于100字。

答:

【新考法·学习方法】为了提高阅读效率,老师推荐大家采用选择性 阅读的方法阅读《经典常谈》,请你据此完成下面表格。

方法提要 阅读任务

目的性很强,每次阅读只关注某一方面的内容,可以是需要阅读的内容,也可以是感兴趣的内容。 小李想要了解屈原的爱国情感,那么他应该选择阅读的内容是( ) A.《说文解字》第一 B.“四书”第七 C.《周易》第二 D.辞赋第十一

4.【新考法·学习方法】(2023山西大同期中)选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式。读者可依据不同的情况,做不同的阅读选择。小组同学在阅读《经典常谈》时,将《<诗经>第四》《辞赋第十一》《诗第十二》进行了组合阅读。你是否认同这一做法 请阐明理由。

答:

5.(2023山西交城期中)阅读选段,回答问题。

【文段一】书中各篇的排列按照传统的经史子集的顺序;并照传统的意见将“小学”书放在最前头。各篇的讨论,尽量采择近人新说;这中间并无编撰者自己的创见,编撰者的工作只是编撰罢了。

【文段二】许氏又分析偏旁,定出部首,将九千字分属五百四十部首……这部书意在帮助人通读古书,并非只供通俗之用,和秦代及西汉的字书是大不相同的。

(1)【文段一】中的“书”是指 。小学是指 。

(2)【文段二】中的“许氏”是指 ,“这部书”是指 。

6.(2023山西寿阳期中)经典著作是人类智慧的结晶,蕴藏着人类几千年灿烂的文明。文化艺术节上围绕《经典常谈》一书的《点亮梦想》节目,让观众们“乘坐经典之船,畅游古今之海”,请你完成下面任务。

《诗经》经典 《经典常谈》相关内容

巧笑倩兮, 美目盼兮, 素以为绚兮。 注:后一句今已佚。 本来说的是美人,所谓天生丽质。他却拉出末句来比方作画,说先有白底子,才会有画,是一步步进展的;作画还是比方,他说的是文化,人先是朴野的,后来才进展了文化——文化必须修养而得,并不是与生俱来的。

(1)文段中的“他”指的是 。

(2)请你仿照示例,结合《经典常谈》中《<诗经>第四》一章的内容以及语文素养积累,体会“诗言志”的育人作用。

原句 原义 教育意义

如切如磋, 如琢如磨。 指治玉。好像切制,好像锉平,好像雕琢,好像磨光;将玉比人。 做学问要精益求精。

高山仰止, 景行行止。 高山,喻高尚的德行。景行,大道,比喻行为正大光明。 ①

耳提面命 对着耳朵告诉道理。 ②

7.(2023山东淄博期中)阅读下面的语段,完成后面的问题。

【语段一】秦以后只是书体演变的时代。演变的主因是应用,演变的方向是简易。始皇用小篆统一了文字,不久便又有了“隶书”。当时公事忙,文书多,书记虽遵用小篆,有些下行文书,却不免写得草率些。日子长了,这样写的人多了,便自然而然成了一体,称为“隶书”;因为是给徒隶等下级办公人看的。这种字体究竟和小篆差不多。到了汉末,才渐渐变了,椭圆的变为扁方的,“敛笔”变为“挑笔”。这是所谓汉隶,是隶书的标准。

(节选自《经典常谈》之《<说文解字>第一》)

【语段二】诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴的时候或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来,给别人或自己听。日常的言语不够劲儿,便用歌唱;一唱三叹的叫别人回肠荡气。唱叹再不够的话,便手也舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合适的,尽可删一些改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。

(节选自《经典常谈》之《<诗经>第四》)

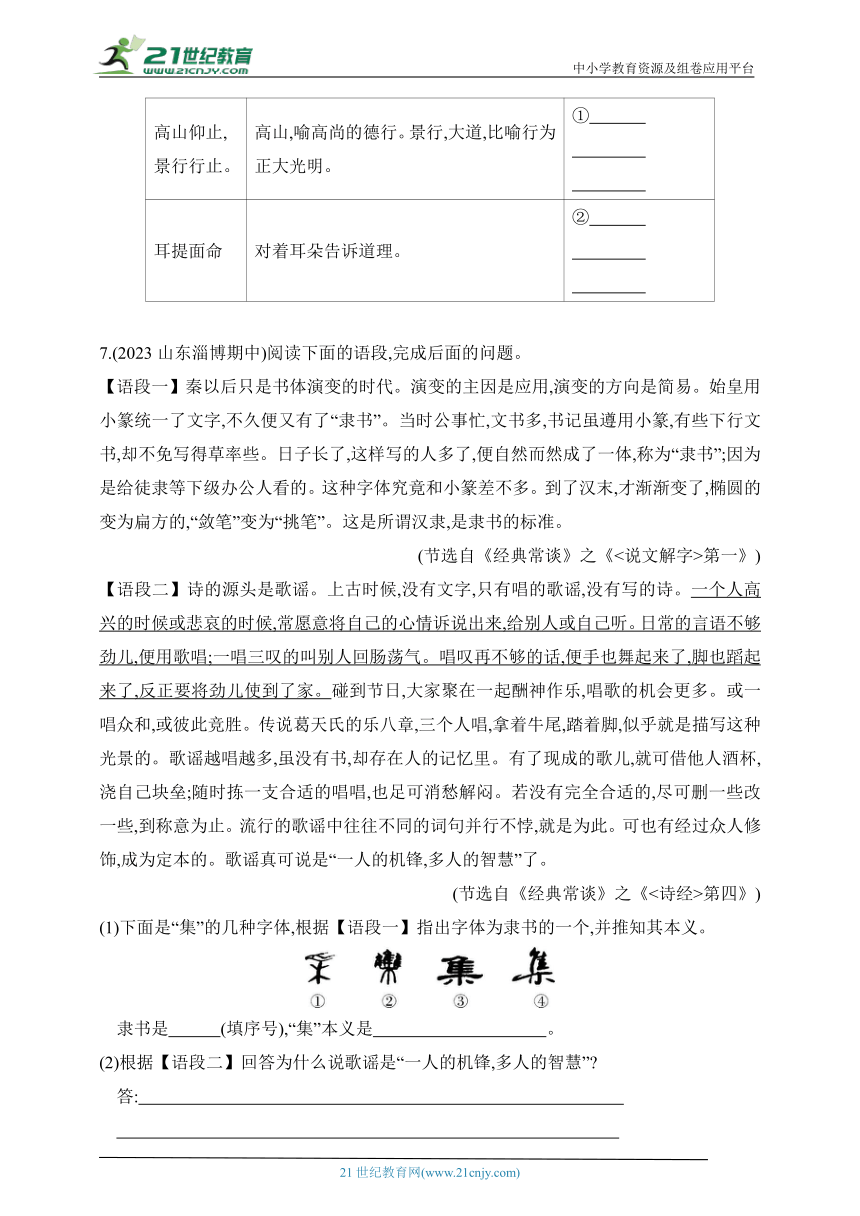

(1)下面是“集”的几种字体,根据【语段一】指出字体为隶书的一个,并推知其本义。

隶书是 (填序号),“集”本义是 。

(2)根据【语段二】回答为什么说歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”

答:

(3)【学科素养·审美创造】将文中画线句子和下面的语段进行比较阅读,请结合《经典常谈》的写作意图,谈谈原文语言的特点。

情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之;永歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。

(节选自《毛诗序》)

答:

答案全解全析

1.答案 行书 端正平稳,书体流畅,点画之间相互牵连。

2.答案 “以筌为鱼”指的是把捕鱼工具看作鱼。作者告诫我们:这部书只是一个了解经典作品的工具,不能因为阅读了这本书就不去阅读原著,而应该在它的引导下去阅读原著,理解原著。例如:当我们阅读了朱自清先生介绍的《诗经》相关知识后,我们应该细细品读《诗经》原著。通过品读《诗经》,我们才能理解“诗言志”“赋比兴”等的真正内涵。

解析 分析“如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌为鱼”可知,“以筌为鱼”是对我们的告诫,不要以为读了这部书就万事大吉,《经典常谈》这部书只是一个认识经典的工具,通过这部书的导引,去深入阅读原著,认识实实在在的中国文化经典才是作者写作这本书的目的所在。解答时要结合本书内容,恰当举例。

3.D 辞赋第十一,介绍了“辞”“赋”的发生发展,其中“辞”部分讲述了屈原作《离骚》的过程,介绍了屈原的人生经历和他的爱国之情。

4.答案 (示例)我认同。《<诗经>第四》专门介绍中国现实主义诗歌的源头——《诗经》;《辞赋第十一》介绍了中国浪漫主义诗歌的源头——《楚辞》及辞赋的发展过程;《诗第十二》介绍了中国古代诗歌从汉乐府诗开始至宋代诗歌的发展脉络,同时也介绍了《楚辞》对后代诗歌的影响等。选择这些篇目进行组合阅读,可以让我们了解中国古代现实主义和浪漫主义诗歌的源头,也可以了解中国古代诗歌的发展过程及其成果。

5.答案 (1)《经典常谈》 文字学

(2)许慎 《说文解字》

解析 【文段一】出自《经典常谈》的序,【文段二】出自《经典常谈》的《<说文解字>第一》,《说文解字》的作者是东汉的许慎。

6.答案 (1)孔子

(2)①学习他人崇高的德行。②表示教诲的殷勤恳切。

解析 (1)语段出自《经典常谈》的《<诗经>第四》,“到了孔子时代,赋诗的事已经不行了,孔子却采取了断章取义的办法,用《诗》来讨论做学问做人的道理”,所选语段是其中一个例子。

(2)注意紧扣“教育意义”作答。①“高山仰止,景行行止”,赞颂德行高尚、行为正大光明,自然希望受教育者向其学习。②“耳提面命”,对着耳朵讲道理,可见教育者的殷勤恳切。

7.答案 (1)③ 群鸟停息在树上

(2)因为歌谣最初是一个人高兴或悲哀时的心情的诉说;碰到节日,众人聚唱,一唱众和,歌谣越唱越多;歌谣可以删改,也有经过众人修饰,成为定本的。

(3)因为《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的读物,写作中在涉及经典原文的地方,他常常用白话加以翻译和改写,因此语言读来通俗易懂。

解析 (1)结合【语段一】“演变的方向是简易”“椭圆的变为扁方的,‘敛笔’变为‘挑笔’”可知,③是隶书。①会意字,像是一只鸟停在树上休息,②像是三只鸟停在树上。由此可推断字义为:群鸟停息在树上。

(2)要结合【语段二】,紧扣“一人的机锋”和“多人的智慧”两点提炼相关内容作答。

(3)比较后可以发现,文中画线句明显通俗易懂。课本中也有相关内容:《经典常谈》是“为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作”“格外重视这本书的普及性和通俗性”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版语文八年级下学期

名著导读(一)

《经典常谈》

1.【学科素养·审美创造】(2023山西晋城期末)学生在读《经典常谈》时,对中华上古先贤流传下来的“十六字心传”产生了浓厚的兴趣,并找到了相关的书法作品。请写出其字体和字体特点。

字体:

字体特点:

2.【新考法·整本书阅读】(2023山西孝义月考)老师推荐了朱自清先生的《经典常谈》一书。这部书的序言中说:“如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌为鱼,未免孤负编撰者的本心了。”这里所说的“以筌为鱼”对我们阅读这部书有什么指导意义 请结合本书的内容,说说你的理解和感悟,不少于100字。

答:

【新考法·学习方法】为了提高阅读效率,老师推荐大家采用选择性 阅读的方法阅读《经典常谈》,请你据此完成下面表格。

方法提要 阅读任务

目的性很强,每次阅读只关注某一方面的内容,可以是需要阅读的内容,也可以是感兴趣的内容。 小李想要了解屈原的爱国情感,那么他应该选择阅读的内容是( ) A.《说文解字》第一 B.“四书”第七 C.《周易》第二 D.辞赋第十一

4.【新考法·学习方法】(2023山西大同期中)选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式。读者可依据不同的情况,做不同的阅读选择。小组同学在阅读《经典常谈》时,将《<诗经>第四》《辞赋第十一》《诗第十二》进行了组合阅读。你是否认同这一做法 请阐明理由。

答:

5.(2023山西交城期中)阅读选段,回答问题。

【文段一】书中各篇的排列按照传统的经史子集的顺序;并照传统的意见将“小学”书放在最前头。各篇的讨论,尽量采择近人新说;这中间并无编撰者自己的创见,编撰者的工作只是编撰罢了。

【文段二】许氏又分析偏旁,定出部首,将九千字分属五百四十部首……这部书意在帮助人通读古书,并非只供通俗之用,和秦代及西汉的字书是大不相同的。

(1)【文段一】中的“书”是指 。小学是指 。

(2)【文段二】中的“许氏”是指 ,“这部书”是指 。

6.(2023山西寿阳期中)经典著作是人类智慧的结晶,蕴藏着人类几千年灿烂的文明。文化艺术节上围绕《经典常谈》一书的《点亮梦想》节目,让观众们“乘坐经典之船,畅游古今之海”,请你完成下面任务。

《诗经》经典 《经典常谈》相关内容

巧笑倩兮, 美目盼兮, 素以为绚兮。 注:后一句今已佚。 本来说的是美人,所谓天生丽质。他却拉出末句来比方作画,说先有白底子,才会有画,是一步步进展的;作画还是比方,他说的是文化,人先是朴野的,后来才进展了文化——文化必须修养而得,并不是与生俱来的。

(1)文段中的“他”指的是 。

(2)请你仿照示例,结合《经典常谈》中《<诗经>第四》一章的内容以及语文素养积累,体会“诗言志”的育人作用。

原句 原义 教育意义

如切如磋, 如琢如磨。 指治玉。好像切制,好像锉平,好像雕琢,好像磨光;将玉比人。 做学问要精益求精。

高山仰止, 景行行止。 高山,喻高尚的德行。景行,大道,比喻行为正大光明。 ①

耳提面命 对着耳朵告诉道理。 ②

7.(2023山东淄博期中)阅读下面的语段,完成后面的问题。

【语段一】秦以后只是书体演变的时代。演变的主因是应用,演变的方向是简易。始皇用小篆统一了文字,不久便又有了“隶书”。当时公事忙,文书多,书记虽遵用小篆,有些下行文书,却不免写得草率些。日子长了,这样写的人多了,便自然而然成了一体,称为“隶书”;因为是给徒隶等下级办公人看的。这种字体究竟和小篆差不多。到了汉末,才渐渐变了,椭圆的变为扁方的,“敛笔”变为“挑笔”。这是所谓汉隶,是隶书的标准。

(节选自《经典常谈》之《<说文解字>第一》)

【语段二】诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴的时候或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来,给别人或自己听。日常的言语不够劲儿,便用歌唱;一唱三叹的叫别人回肠荡气。唱叹再不够的话,便手也舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合适的,尽可删一些改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。

(节选自《经典常谈》之《<诗经>第四》)

(1)下面是“集”的几种字体,根据【语段一】指出字体为隶书的一个,并推知其本义。

隶书是 (填序号),“集”本义是 。

(2)根据【语段二】回答为什么说歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”

答:

(3)【学科素养·审美创造】将文中画线句子和下面的语段进行比较阅读,请结合《经典常谈》的写作意图,谈谈原文语言的特点。

情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之;永歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。

(节选自《毛诗序》)

答:

答案全解全析

1.答案 行书 端正平稳,书体流畅,点画之间相互牵连。

2.答案 “以筌为鱼”指的是把捕鱼工具看作鱼。作者告诫我们:这部书只是一个了解经典作品的工具,不能因为阅读了这本书就不去阅读原著,而应该在它的引导下去阅读原著,理解原著。例如:当我们阅读了朱自清先生介绍的《诗经》相关知识后,我们应该细细品读《诗经》原著。通过品读《诗经》,我们才能理解“诗言志”“赋比兴”等的真正内涵。

解析 分析“如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌为鱼”可知,“以筌为鱼”是对我们的告诫,不要以为读了这部书就万事大吉,《经典常谈》这部书只是一个认识经典的工具,通过这部书的导引,去深入阅读原著,认识实实在在的中国文化经典才是作者写作这本书的目的所在。解答时要结合本书内容,恰当举例。

3.D 辞赋第十一,介绍了“辞”“赋”的发生发展,其中“辞”部分讲述了屈原作《离骚》的过程,介绍了屈原的人生经历和他的爱国之情。

4.答案 (示例)我认同。《<诗经>第四》专门介绍中国现实主义诗歌的源头——《诗经》;《辞赋第十一》介绍了中国浪漫主义诗歌的源头——《楚辞》及辞赋的发展过程;《诗第十二》介绍了中国古代诗歌从汉乐府诗开始至宋代诗歌的发展脉络,同时也介绍了《楚辞》对后代诗歌的影响等。选择这些篇目进行组合阅读,可以让我们了解中国古代现实主义和浪漫主义诗歌的源头,也可以了解中国古代诗歌的发展过程及其成果。

5.答案 (1)《经典常谈》 文字学

(2)许慎 《说文解字》

解析 【文段一】出自《经典常谈》的序,【文段二】出自《经典常谈》的《<说文解字>第一》,《说文解字》的作者是东汉的许慎。

6.答案 (1)孔子

(2)①学习他人崇高的德行。②表示教诲的殷勤恳切。

解析 (1)语段出自《经典常谈》的《<诗经>第四》,“到了孔子时代,赋诗的事已经不行了,孔子却采取了断章取义的办法,用《诗》来讨论做学问做人的道理”,所选语段是其中一个例子。

(2)注意紧扣“教育意义”作答。①“高山仰止,景行行止”,赞颂德行高尚、行为正大光明,自然希望受教育者向其学习。②“耳提面命”,对着耳朵讲道理,可见教育者的殷勤恳切。

7.答案 (1)③ 群鸟停息在树上

(2)因为歌谣最初是一个人高兴或悲哀时的心情的诉说;碰到节日,众人聚唱,一唱众和,歌谣越唱越多;歌谣可以删改,也有经过众人修饰,成为定本的。

(3)因为《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的读物,写作中在涉及经典原文的地方,他常常用白话加以翻译和改写,因此语言读来通俗易懂。

解析 (1)结合【语段一】“演变的方向是简易”“椭圆的变为扁方的,‘敛笔’变为‘挑笔’”可知,③是隶书。①会意字,像是一只鸟停在树上休息,②像是三只鸟停在树上。由此可推断字义为:群鸟停息在树上。

(2)要结合【语段二】,紧扣“一人的机锋”和“多人的智慧”两点提炼相关内容作答。

(3)比较后可以发现,文中画线句明显通俗易懂。课本中也有相关内容:《经典常谈》是“为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作”“格外重视这本书的普及性和通俗性”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读