2024五四制人教版语文八年级下学期--第二单元 素养综合检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024五四制人教版语文八年级下学期--第二单元 素养综合检测(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 293.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-03 09:12:54 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024五四制人教版语文八年级下学期

第二单元 素养综合检测

(满分100分,限时90分钟)

一、积累与运用(28分)

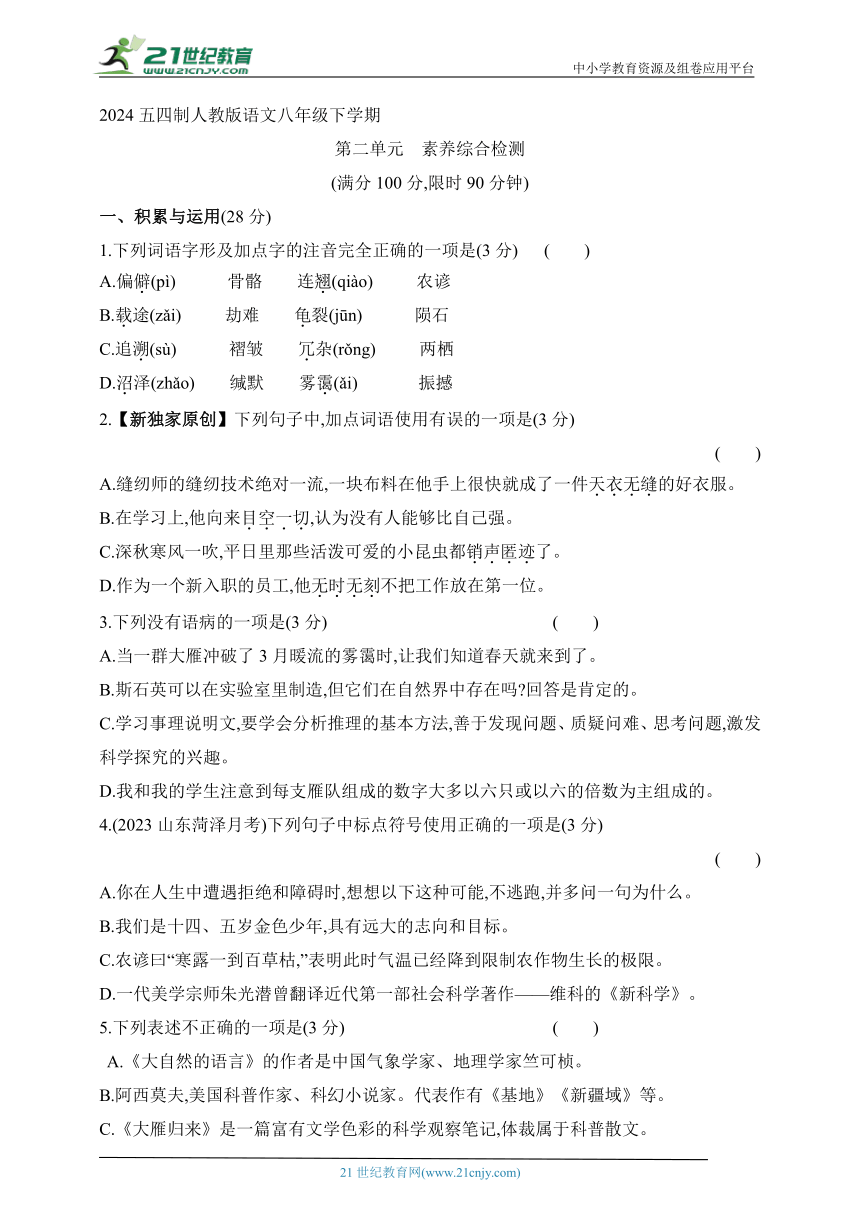

1.下列词语字形及加点字的注音完全正确的一项是(3分) ( )

A.偏僻(pì) 骨骼 连翘(qiào) 农谚

B.载途(zǎi) 劫难 龟裂(jūn) 陨石

C.追溯(sù) 褶皱 冗杂(rǒng) 两栖

D.沼泽(zhǎo) 缄默 雾霭(ǎi) 振撼

2.【新独家原创】下列句子中,加点词语使用有误的一项是(3分)

( )

A.缝纫师的缝纫技术绝对一流,一块布料在他手上很快就成了一件天衣无缝的好衣服。

B.在学习上,他向来目空一切,认为没有人能够比自己强。

C.深秋寒风一吹,平日里那些活泼可爱的小昆虫都销声匿迹了。

D.作为一个新入职的员工,他无时无刻不把工作放在第一位。

3.下列没有语病的一项是(3分) ( )

A.当一群大雁冲破了3月暖流的雾霭时,让我们知道春天就来到了。

B.斯石英可以在实验室里制造,但它们在自然界中存在吗 回答是肯定的。

C.学习事理说明文,要学会分析推理的基本方法,善于发现问题、质疑问难、思考问题,激发科学探究的兴趣。

D.我和我的学生注意到每支雁队组成的数字大多以六只或以六的倍数为主组成的。

4.(2023山东菏泽月考)下列句子中标点符号使用正确的一项是(3分)

( )

A.你在人生中遭遇拒绝和障碍时,想想以下这种可能,不逃跑,并多问一句为什么。

B.我们是十四、五岁金色少年,具有远大的志向和目标。

C.农谚曰“寒露一到百草枯,”表明此时气温已经降到限制农作物生长的极限。

D.一代美学宗师朱光潜曾翻译近代第一部社会科学著作——维科的《新科学》。

5.下列表述不正确的一项是(3分) ( )

A.《大自然的语言》的作者是中国气象学家、地理学家竺可桢。

B.阿西莫夫,美国科普作家、科幻小说家。代表作有《基地》《新疆域》等。

C.《大雁归来》是一篇富有文学色彩的科学观察笔记,体裁属于科普散文。

D.说明文按被说明的对象分类,分为事物说明文和事理说明文。《时间的脚印》属于事理说明文。

6.(2023山东费县月考)在下面横线处填入语句,衔接恰当的一项是(3分) ( )

劳动号子是一种古老的中国民歌。

①独具魅力的号子,在中国近现代音乐史上曾有过辉煌的一页。

②远古时代,人们在与大自然搏斗时发出的呼喊声;收获时,愉快地敲击石块、木棒,发出的欢呼声和歌唱声,形成了最早的中国民歌——劳动号子的雏形。

③近年来,“川江号子”和“黄河号子”相继被国务院列入国家级非物质文化遗产名录,加以保护和传承。

④其鲜明的民族风格、强烈的生活气息和艺术感染力,极大地激发了民族精神。

⑤如在抗日战争时期诞生的《黄河大合唱》,第一乐章《黄河船夫曲》就采用了劳动号子的形式。

A.②①③⑤④ B.①⑤④②③

C.②①④⑤③ D.②①⑤④③

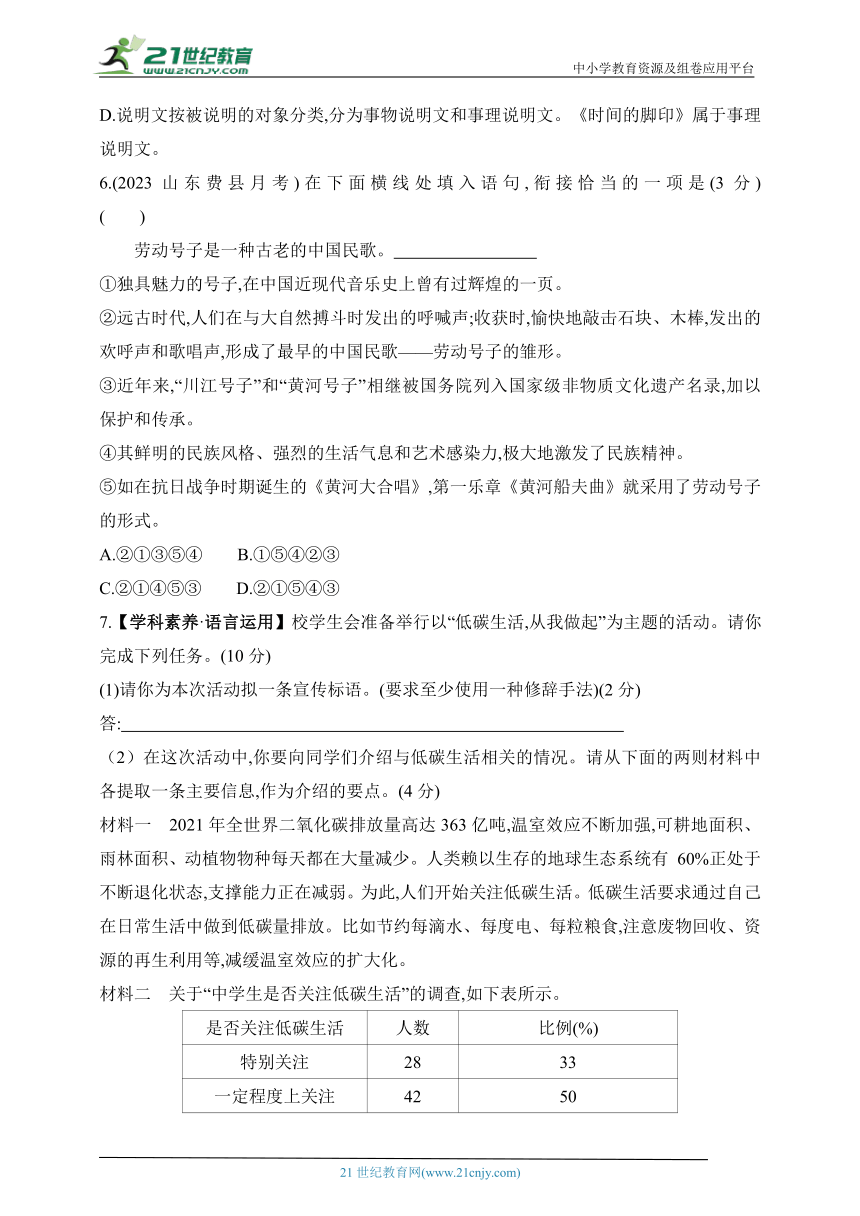

7.【学科素养·语言运用】校学生会准备举行以“低碳生活,从我做起”为主题的活动。请你完成下列任务。(10分)

(1)请你为本次活动拟一条宣传标语。(要求至少使用一种修辞手法)(2分)

答:

(2)在这次活动中,你要向同学们介绍与低碳生活相关的情况。请从下面的两则材料中各提取一条主要信息,作为介绍的要点。(4分)

材料一 2021年全世界二氧化碳排放量高达363亿吨,温室效应不断加强,可耕地面积、雨林面积、动植物物种每天都在大量减少。人类赖以生存的地球生态系统有 60%正处于不断退化状态,支撑能力正在减弱。为此,人们开始关注低碳生活。低碳生活要求通过自己在日常生活中做到低碳量排放。比如节约每滴水、每度电、每粒粮食,注意废物回收、资源的再生利用等,减缓温室效应的扩大化。

材料二 关于“中学生是否关注低碳生活”的调查,如下表所示。

是否关注低碳生活 人数 比例(%)

特别关注 28 33

一定程度上关注 42 50

不太关注 6 7

不关注 8 10

信息一:

信息二:

(3)为了大力宣传低碳生活的意义,班级要开展一次班会活动,请你仿照示例再设计两个活动。(4分)

示例:办低碳生活手抄报比赛

① ②

二、阅读理解(32分)

(一)(2022安徽中考)【跨学科·生物】阅读下面文字,完成8—11题。(17分)

材料一:

亚洲象四肢粗壮,几乎垂直于地面,像四根柱子。它体形庞大,雄性肩高可达3.2米,体重可达5.4吨。亚洲象有着很高的智商和独特的思维能力,更有堪比人类的记忆力,它们能精准记住大面积区域内食物和水源的位置。亚洲象常年都在行走,在寻找食物和季节迁移时,它们都能在丛林中开辟新的“象道”,偶尔也会借用人类开辟的道路。

在西双版纳,1991—1995年,有30头亚洲象因偷猎致死。1996—2005年,亚洲象得到严格保护,中国境内的大象基本摆脱了被猎杀的厄运。人象冲突的焦点,已经从盗猎和杀戮,变成了保护与发展的矛盾。

(摘编自刘东黎《观象》)

材料二:

2021年,一群来自西双版纳的野生亚洲象一路向北迁移,进入昆明。在当地政府的柔性引导和细心呵护下,终于,它们在外“游荡”数月后,向南跨过元江,重返家园。

这群陆地“巨无霸”的大胆行为吸引了全世界的目光。有日本媒体专门做了一期节目,详细介绍这次长达数百公里的“奇幻旅行”,称“中国政府对迁移中大象的呵护令人印象深刻”。而网友则表示:“逛吃逛吃,一路溜达,大象之旅诠释了什么叫共建地球生命共同体。”

显然,“野象北移”事件已经成为一个缩影,见证了中国为生物多样性保护付出的努力,也向全球展示了中国生态文明建设取得的显著成效。近些年来,我国不断推进自然保护地建设,保护了重要自然生态系统和生物资源,在维护重要物种栖息地方面发挥了积极作用。

(摘编自《生物多样性保护:在美丽的中国,看生机

如此盎然》,《光明日报》2022年4月25日)

材料三:

生物多样性不仅指生物种类的多样性,还包括基因的多样性和生态系统的多样性。一方面,每种生物都是由一定数量的个体组成的,这些个体的基因组成是有差别的,它们共同构成了一个基因库;每种生物又生活在一定的生态系统中,并且与其他的生物种类相联系。另一方面,某种生物的数量减少或灭绝,必然会影响它所在的生态系统;当生态系统发生剧烈变化时,也会加速生物种类的多样性和基因多样性的丧失。因此,保护生物的栖息环境,保护生态系统的多样性,是保护生物多样性的根本措施。

(摘编自《生物学》,八年级上册,

人民教育出版社)

材料四:

随着人类活动范围的扩大和经济社会的发展,生物多样性丧失已经成为全球性挑战。中国在生物多样性保护中体现的中国智慧,为全球生物多样性保护作出了巨大贡献。

中国传统思想重视“天人合一”,人与自然和谐相处的理念在客观上使生态环境得到了良好保护。进入现代社会之后,中国更以文明自觉的态度重视生态环境,保护生物多样性。面对庞大的人口规模和艰巨而迫切的经济社会发展任务,中国始终坚持在发展中保护、在保护中发展的理念。

在具体实践中,中国将生物多样性保护上升为国家战略,把生物多样性保护纳入各地区、各领域中长期规划,从法律、技术、人才等层面不断提升生物多样性治理能力。

中国在生物多样性保护方面取得了丰硕成果。目前,中国已经成为世界上生物多样性最丰富的国家之一。中国已记录陆生脊椎动物2900多种,占全球种类总数的10%以上;高等植物3.6万余种,数量居全球第三。

(摘编自《保护生物多样性的中国智慧》,

《光明日报》2021年10月10日)

8.下列对以上材料的理解和判断,不正确的一项是(3分)

( )

A.亚洲象在寻找食物和季节迁移的时候,往往借用人类在丛林中开辟的道路作为“象道”。

B.2021年,来自西双版纳的野生亚洲象的“奇幻旅行”,长达数百公里,历时数月,引人注目。

C.基因的多样性、生物种类的多样性、生态系统的多样性,这三者之间的关系非常密切。

D.生物多样性丧失与人类活动范围的扩大、经济社会的发展有关,它已经成为全球性挑战。

9.【学科素养·语言运用】材料一第一段使用了多种说明方法,请列举其中两种并分析各自的表达效果。(4分)

答:

10.【学科素养·文化自信】请围绕“保护生物多样性的中国智慧”,梳理材料四的行文思路。(4分)

答:

11.【新素材·生态保护】亚洲象被国际自然保护联盟评为“濒危”等级物种,请根据前三则材料,就如何保护亚洲象提出三条合理化建议。(6分)

答: (二)(2022山东东营中考)【学科素养】【跨学科·地理】阅读下文,完成12—15题。(15分)

物候的南北差异

竺可桢

①物候南方与北方不同。我国疆域辽阔,在唐、宋时代,南北纬度亦相差30余度,物候的差异自然很分明。往来于黄河、长江流域的诗人已可辨别这点差异,至于放逐到南岭以南的柳宗元、苏轼,他们的诗中更反映出岭南物候不但和中原有量的不同,而且有质的不同了。

②秦岭在地理上是黄河、长江流域的分水岭,在气候上是温带和亚热带的分界,许多亚热带植物如竹子、茶叶、杉木、柑橘等等只能在秦岭以南生长,间有例外,只限于一些受到适当地形的庇护而有良好小气候的地方。白居易于唐元和十年(815)从长安初到江西,作有《浔阳三题》诗并有序云:“庐山多桂树,湓浦多修竹,东林寺有白莲花,皆植物之贞劲秀异者……夫物以多为贱,故南方人不贵重之……予惜其不生于北土也,因赋三题以唁(怜悯、安慰)之。”其中《湓浦竹》诗云:“浔阳十月天,天气仍温燠(热),有霜不杀草,有风不落木……吾闻汾晋间,竹少重如玉。”白居易是北方人,他看到南方竹如此普遍,便不免感到惊异。

③苏轼生长在四川眉山,是南方人,看惯竹子的,而且热爱竹子。青年时代进士及第后不久,于宋嘉祐七年(1062)到京北路(今陕西省)凤翔为通判,曾在宝鸡去四川路上咏《石鼻城》,诗中有“……渐入西南风景变,道边修竹水潺潺”句。竹子确是南北物候不同很好的一个标志。

④秦岭是我国亚热带的北界,南岭则可说是我国亚热带的南界,南岭以南便可称为热带了。热带的特征是:“四时皆是夏,一雨便成秋。”换言之,在热带里,干季和雨季的分别比冬季和夏季的分别更为突出。而五岭以南即有此种景象,可于唐、宋诗人的吟咏中得之。柳宗元的《柳州二月榕叶落尽偶题》诗:“宦情羁思共凄凄,春半如秋意转迷。山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。”意思就是二月里正应该是中原(以河南为中心的北方部分地区)桃李争春的时候,但在柳州最普遍的常绿乔木榕树却于此时落叶最多,使人迷惑这是春天还是秋天。苏轼在惠州时,有《食荔枝二首》记惠州的物候:“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不妨长作岭南人。”又在《江月五首》诗的引言里说:“岭南气候不常,吾尝云:菊花开时乃重阳,凉天佳月即中秋,不须以日月为断(判断标准)也。”温带植物如菊花、桂花在广州终年可开;但是即使在热带,原处地方植物的开花结果,仍然是有节奏的。苏轼在儋耳有诗云:“记取城南上巳日,木棉花落刺桐开。”相传阴历三月三日为上巳节。如今海南岛儋耳地方的物候未见记录,可能还是如此。1962年春分前一周,广州越秀山下的桃花早已凋谢,而柳叶尚未抽青,在韶关、郴州一带,却正值桃红柳绿之时。可知五岭以南若干物候,是和长江流域先后相差的。

⑤还有一个重要的物候,即梅雨的时期,在我国各地也先后不一。这在唐、宋诗人的吟咏中,早已有记载。柳宗元诗:“梅熟迎时雨,苍茫值小春。”柳州梅雨在小春,即农历三月。杜甫《梅雨》诗:“南京犀浦道,四月熟黄梅。”即成都(唐时曾作为“南京”)梅雨是在农历四月。苏轼《舶棹风》诗:“三时已断黄梅雨,万里初来舶棹风。”苏轼作此诗时在浙江湖州一带,三时是夏至节后的15天,即江浙一带梅雨是在农历5月。现在我们知道,我国梅雨在春夏之交,确从南方渐渐地推进到长江流域。

⑥前面讲过,我国的物候南方与北方不同。从世界范围来说,也一定是这样。霍普金斯的物候定律,只谈到物候的纬度差异、经度差异和高度差异,如果以物候的南北差异而论,须有商榷之处,所以我们不能机械地应用霍普金斯定律。以欧洲为例,据英国气象学会的长期观测,从最北苏格兰的阿贝丁到南英格兰的布里斯特耳,南北相距640公里,即6个纬度弱,11种花卉的开花期,南北迟早平均相差21天,即每一纬度相差3.7天。而且各种物候并不一致,如7月开花的桔梗,南北相差10天;而10月开花的常春藤,则相差至28天。由此可知南北花期,不但因地而异,而且因时季、月份而异。

⑦我国地处世界最大陆地亚洲的东部,大陆性气候极显著,冬冷夏热,气候变迁剧烈。在冬季,南北温度相差悬殊;但到夏季,则又相差无几。北京、南京纬度相差7度强,在三四月间,桃李始花,先后相差19天;但到四五月间,柳絮飞、洋槐盛花时,南北物候相差只有9天或10天,3月,南京平均温度尚比北京高3.6摄氏度,到4月则两地平均温度只差0.7摄氏度,5月则两地温度几乎相等。在长江、黄河大平原上,物候差异尚且不能简单地按纬度计算出来,加之我国地形复杂,丘陵、山地多于平原,更使物候差异各处不同,差异自必更为复杂。

12.【思维能力】本文为事理性说明文,逻辑严密。阅读文章,将行文思路补充完整。(3分)

点出说明对象,明确指出南北物候差异→ → → →因地和因时季、月份造成南北物候复杂性差异。

13.【文化自信】文章第①段说:“他们的诗中更反映出岭南物候不但和中原有量的不同,而且有质的不同了。”请结合第④段分析其“质的不同”的具体表现。(4分)

答:

14.【文化自信】大量引用古诗文是本文主要说明方法之一,请分析作者用意所在。(4分)

答:

15.【语言运用】简要分析第⑦段的语言特点。(4分)

答:

三、写作(40分)

16.(2022浙江湖州中考)阅读下面文字,按要求写作。

时间无形、无色、无味。它只有声音。

那是像河水一样流动的声音吗 它更沉静,更平缓,好像潜伏在地下静静地流淌着。

那是像微风一样吹拂的声音吗 它更温柔,更文静,让人想到它在吹着一朵蒲公英,向远方飘去。

那是像心跳的声音吗 一声声、一滴滴,如沙漏一般,时间就过去了。

只要一静下来,我就听见时间流逝的声音。

(节选自金波《时间流逝的声音》)

以上文字,引发了你哪些感悟与思考 请以“我听见时间的声音”为题目,写一篇文章,可讲述经历,可阐述观点,也可抒发感想。

要求:(1)除诗歌外,文体自选;(2)不少于600字;(3)不得出现含考生个人真实信息的地名、校名、人名等。

答案全解全析

1.C A.翘qiáo。B.载zài。D.振→震。

2.A 天衣无缝:神话传说,仙女穿的天衣,不用针线制作,没有缝儿,形容事物(多指诗文、话语等)严密,没有一点儿破绽。用在此处,不合语境。

3.B A.成分残缺,可删去“让”。 C.语序不当,正确的语序应该是“善于发现问题、思考问题、质疑问难,激发科学探究的兴趣”。D.句式杂糅,可改为“我和我的学生注意到每支雁队组成的数字大多以六只或以六的倍数为主”。

4.D A.“想想以下这种可能”后面是对“可能”的解释说明,应将逗号改为冒号。B.“十四、五岁”是约数,应删除顿号。C.逗号表示停顿,引号中的话意思完整,所以逗号应在引号外面。

5.C 《大雁归来》是一篇富有文学色彩的科学观察笔记,体裁属于科普说明文。

6.D 通读这几句话可知,这些文字按时间顺序来说明劳动号子的发展,②先说远古时期,①再说近现代,⑤举例说明,④说明其影响,③再说近年来。据此可判断正确的排序为:②①⑤④③。

7.答案 (1)(示例)倡导低碳生活,让地球不再叹息。

(2)信息一:大量的二氧化碳排放使地球生态系统不断退化,低碳生活可以减缓温室效应的扩大化。信息二:中学生大多数都关注低碳生活。

(3)(示例)①搜集低碳生活资料做展览 ②观看环保影片宣传低碳生活理念

解析 (1)设置的标语应有“低碳”二字,并且应使用一种修辞手法。答案不唯一,具有鼓动性即可。

(2)材料一的第一、二句话通过数据讲述了二氧化碳的大量排放及造成的后果,第三、四、五句话指出低碳生活可以减缓温室效应的扩大化。分析材料二表格中的各类人数和比例可得出大多数中学生都关注低碳生活的结论。

(3)答题时,要围绕“低碳生活”这一主题设置活动,要具有可操作性。

8.A 根据“亚洲象常年都在行走,在寻找食物和季节迁移时,它们都能在丛林中开辟新的‘象道’,偶尔也会借用人类开辟的道路”可知是“偶尔也会借用人类开辟的道路”,不是“往往借用人类在丛林中开辟的道路作为‘象道’”。

9.答案 (示例)打比方,将亚洲象四肢比作四根柱子,生动形象地说明了亚洲象四肢粗壮的特点; 列数字,使用“3.2米”“5.4吨”等数字,具体有力地说明了亚洲象体形庞大的特点。

解析 答题时,先找出具体的句子,然后判断该句使用了什么说明方法,最后说出该说明方法的表达效果。如根据材料一“亚洲象四肢粗壮……像四根柱子”可知,本句运用了打比方的说明方法,将亚洲象的四肢比作四根柱子,生动形象地说明了亚洲象四肢粗壮的特点。

10.答案 首先概括介绍了生物多样性丧失成为全球的挑战的现状,肯定了中国做出的巨大贡献;接着从思想与理念方面介绍了中国保护生物多样性所体现的智慧;然后从具体实践与措施方面表现中国致力于保护生物多样性;最后表明中国在生物多样性保护方面取得的丰硕成果。(意思对即可)

解析 答题时,概括提取材料四中每一段的要点即可得出答案。根据材料四第一段内容可知,概括介绍了生物多样性丧失成为全球的挑战的现状,肯定了中国做出的巨大贡献;根据第二段内容可知,从思想与理念方面介绍了中国保护生物多样性所体现的智慧;根据第三段内容可知,从具体实践与措施方面表现中国致力于保护生物多样性;根据第四段内容可知,中国在生物多样性保护方面取得的丰硕成果。

11.答案 (示例)①国家制定严格保护亚洲象的法律,禁止并惩处盗猎和杀戮亚洲象的行为;②国家推进自然环境保护地建设,保护重要的自然生态资源,维护亚洲象的栖息地;③保护亚洲象生存的栖息环境,保护生态系统多样性,建立基因库。

解析 结合材料,提出合理建议,所提的建议要有可行性,不能是空洞的口号。答案不唯一,言之成理即可。如根据材料一第二段可提建议为:国家制定严格保护亚洲象的法律,禁止并惩处盗猎和杀戮亚洲象的行为。

12.答案 秦岭南北存在温带和亚热带的物候差异 南岭南北存在亚热带和热带的物候差异 梅雨的时期在我国各地先后不一

解析 根据题干给出的提示,给文章划分层次,然后概括每个层次的内容。文章第①段为第一层,可概括为“点出说明对象,明确指出南北物候差异”,第②段和第③段为第二层,可概括为“秦岭南北存在温带和亚热带的物候差异”,第④段为第三层,可概括为“南岭南北存在亚热带和热带的物候差异”,第⑤段为第四层,可概括为“梅雨的时期在我国各地先后不一”,第⑥段和第⑦段为第五层,可概括为“因地和因时季、月份造成南北物候复杂性差异”。

13.答案 二月本是中原地区桃李争春的春季,在南岭以南地区却已出现树叶凋落的秋季场景;南岭以南很多植物开花结果和中原地区有先后差异。

解析 根据第④段柳宗元的《柳州二月榕叶落尽偶题》内容分析可知,此诗表现了柳州二月榕叶落尽的场景,表现出秋季物候特征,南岭以南地区与中原地区二月表现的春季物候特征不同;根据《江月五首》的内容和苏轼在儋耳作的诗分析可知,都表现出“五岭以南若干物候,是和长江流域先后相差的”。据此分析作答。

14.答案 文章引用大量的古诗文,增强了文章的说服力,增强文章文采,同时赋予文章文化气息。

解析 引用大量古诗文,内容上都可以作为资料为自己的说明提供事实证明,从而增强文章的说服力;如第⑤段引用柳宗元、杜甫、苏轼的诗,证明了“还有一个重要的物候,即梅雨的时期,在我国各地也先后不一”,增强了文章的说服力。同时引用古诗文,使文章语言富有节奏和诗意,增强文章文采。

15.答案 文章第⑦段语言严谨科学,直白明了,运用“19天”“3.6摄氏度”等具体数据,“几乎”“简单”等程度副词,体现了说明文语言的准确性。

解析 分析语言特点,要从说明方法的运用及表示修饰、限制类词语的运用方面结合具体内容分析。如“5月则两地温度几乎相等”一句中运用表示程度的副词“几乎”,表明了也不是完全相等,还是有一定差异的,体现了说明文语言的准确性。

16.[写作指导] 这是一道命题作文题。要求在理解所给材料的基础上写一篇题目为“我听见时间的声音”的作文。材料把时间具象化,时间像河流一样平缓,像微风一样温柔,像心跳一样律动。只要你静下心来,就能听见时间的声音。时间会告诉我们什么呢 它告诉我们,时光一去不复返,我们要珍惜时间;它告诉我们,树欲静而风不止,子欲养而亲不待,我们要及时行孝;它告诉我们,父母对我们的爱,从来都是无私而伟大的。时间从来不语,却告诉了我们很多事情。据此理解写作即可。如写一件事,就要将事情的来龙去脉交代清楚,突出“我”听见的具体内容;如写多件事,就要注意叙事的简洁明了,注意详略得当的安排,注意中心的高度统一。

[例文]

我听见时间的声音

漫漫人生路,遇见不同的人与事。有人一如既往,不厌其烦。其中的缘由,时间告诉了我答案,我慢慢地都懂了。

嘹亮的声音使我从梦中醒来,看见来人的身影,心中明白早起的唠叨开始了。妈妈洗好碗筷,吃着饭,她开始唠叨起我的学习。我开始烦闷,出门她又开始唠叨:“带没带水、钥匙,天气降温了,多穿点儿……”我急忙打开门逃了出去。

晚上写作业时她会打开房门,端来水和水果。她会问我:“有没有什么不会的 记得背课文和单词啊。”我不耐烦地说:“知道了,知道了。”

累了,走出门,看到她房间的灯依旧亮着,打开门见她正在看《水浒传》。她笑了笑,一脸祥和,开口:“你不是要看吗 我看你也没时间,我早起吃饭讲给你听也方便些。”我笑了笑,不免有些感动。她又投入书中,眼睛眯成一条缝,眉头皱了皱,微黄色的灯光打在脸上,温暖。

早起,如往常一样。走到书桌前发现书整整齐齐排列,衣服也放在床头,吃饭,她真的如昨晚所说给我讲起《水浒传》。

以前其实也是如此,她会帮我把书放好,衣服叠好,晚上陪我在同一时间入睡。早餐、家务打理好,只是我没有发现,不在意罢了。

渐渐地,我懂了唠叨中的爱。每一天的唠叨是为了我的学习与生活,每一天的付出是为了我,她用她本该快乐休闲的时间来照顾我。

感谢生命中的相遇,遇见你是我最大的幸运。我听见时间的声音,时间告诉我,我懂了,一如既往,不厌其烦的原因是爱;时间告诉我,我懂了,母爱似海,流淌在每个人的心中;时间告诉我,我懂了您最深层的爱。

[点评] 本文通过描写生活中的一件件小事,让“我”慢慢懂得了母亲对“我”的爱。文章内容紧扣题目,突出主题。前后照应,结构紧凑,形成一个统一的整体。不失为一篇佳作。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024五四制人教版语文八年级下学期

第二单元 素养综合检测

(满分100分,限时90分钟)

一、积累与运用(28分)

1.下列词语字形及加点字的注音完全正确的一项是(3分) ( )

A.偏僻(pì) 骨骼 连翘(qiào) 农谚

B.载途(zǎi) 劫难 龟裂(jūn) 陨石

C.追溯(sù) 褶皱 冗杂(rǒng) 两栖

D.沼泽(zhǎo) 缄默 雾霭(ǎi) 振撼

2.【新独家原创】下列句子中,加点词语使用有误的一项是(3分)

( )

A.缝纫师的缝纫技术绝对一流,一块布料在他手上很快就成了一件天衣无缝的好衣服。

B.在学习上,他向来目空一切,认为没有人能够比自己强。

C.深秋寒风一吹,平日里那些活泼可爱的小昆虫都销声匿迹了。

D.作为一个新入职的员工,他无时无刻不把工作放在第一位。

3.下列没有语病的一项是(3分) ( )

A.当一群大雁冲破了3月暖流的雾霭时,让我们知道春天就来到了。

B.斯石英可以在实验室里制造,但它们在自然界中存在吗 回答是肯定的。

C.学习事理说明文,要学会分析推理的基本方法,善于发现问题、质疑问难、思考问题,激发科学探究的兴趣。

D.我和我的学生注意到每支雁队组成的数字大多以六只或以六的倍数为主组成的。

4.(2023山东菏泽月考)下列句子中标点符号使用正确的一项是(3分)

( )

A.你在人生中遭遇拒绝和障碍时,想想以下这种可能,不逃跑,并多问一句为什么。

B.我们是十四、五岁金色少年,具有远大的志向和目标。

C.农谚曰“寒露一到百草枯,”表明此时气温已经降到限制农作物生长的极限。

D.一代美学宗师朱光潜曾翻译近代第一部社会科学著作——维科的《新科学》。

5.下列表述不正确的一项是(3分) ( )

A.《大自然的语言》的作者是中国气象学家、地理学家竺可桢。

B.阿西莫夫,美国科普作家、科幻小说家。代表作有《基地》《新疆域》等。

C.《大雁归来》是一篇富有文学色彩的科学观察笔记,体裁属于科普散文。

D.说明文按被说明的对象分类,分为事物说明文和事理说明文。《时间的脚印》属于事理说明文。

6.(2023山东费县月考)在下面横线处填入语句,衔接恰当的一项是(3分) ( )

劳动号子是一种古老的中国民歌。

①独具魅力的号子,在中国近现代音乐史上曾有过辉煌的一页。

②远古时代,人们在与大自然搏斗时发出的呼喊声;收获时,愉快地敲击石块、木棒,发出的欢呼声和歌唱声,形成了最早的中国民歌——劳动号子的雏形。

③近年来,“川江号子”和“黄河号子”相继被国务院列入国家级非物质文化遗产名录,加以保护和传承。

④其鲜明的民族风格、强烈的生活气息和艺术感染力,极大地激发了民族精神。

⑤如在抗日战争时期诞生的《黄河大合唱》,第一乐章《黄河船夫曲》就采用了劳动号子的形式。

A.②①③⑤④ B.①⑤④②③

C.②①④⑤③ D.②①⑤④③

7.【学科素养·语言运用】校学生会准备举行以“低碳生活,从我做起”为主题的活动。请你完成下列任务。(10分)

(1)请你为本次活动拟一条宣传标语。(要求至少使用一种修辞手法)(2分)

答:

(2)在这次活动中,你要向同学们介绍与低碳生活相关的情况。请从下面的两则材料中各提取一条主要信息,作为介绍的要点。(4分)

材料一 2021年全世界二氧化碳排放量高达363亿吨,温室效应不断加强,可耕地面积、雨林面积、动植物物种每天都在大量减少。人类赖以生存的地球生态系统有 60%正处于不断退化状态,支撑能力正在减弱。为此,人们开始关注低碳生活。低碳生活要求通过自己在日常生活中做到低碳量排放。比如节约每滴水、每度电、每粒粮食,注意废物回收、资源的再生利用等,减缓温室效应的扩大化。

材料二 关于“中学生是否关注低碳生活”的调查,如下表所示。

是否关注低碳生活 人数 比例(%)

特别关注 28 33

一定程度上关注 42 50

不太关注 6 7

不关注 8 10

信息一:

信息二:

(3)为了大力宣传低碳生活的意义,班级要开展一次班会活动,请你仿照示例再设计两个活动。(4分)

示例:办低碳生活手抄报比赛

① ②

二、阅读理解(32分)

(一)(2022安徽中考)【跨学科·生物】阅读下面文字,完成8—11题。(17分)

材料一:

亚洲象四肢粗壮,几乎垂直于地面,像四根柱子。它体形庞大,雄性肩高可达3.2米,体重可达5.4吨。亚洲象有着很高的智商和独特的思维能力,更有堪比人类的记忆力,它们能精准记住大面积区域内食物和水源的位置。亚洲象常年都在行走,在寻找食物和季节迁移时,它们都能在丛林中开辟新的“象道”,偶尔也会借用人类开辟的道路。

在西双版纳,1991—1995年,有30头亚洲象因偷猎致死。1996—2005年,亚洲象得到严格保护,中国境内的大象基本摆脱了被猎杀的厄运。人象冲突的焦点,已经从盗猎和杀戮,变成了保护与发展的矛盾。

(摘编自刘东黎《观象》)

材料二:

2021年,一群来自西双版纳的野生亚洲象一路向北迁移,进入昆明。在当地政府的柔性引导和细心呵护下,终于,它们在外“游荡”数月后,向南跨过元江,重返家园。

这群陆地“巨无霸”的大胆行为吸引了全世界的目光。有日本媒体专门做了一期节目,详细介绍这次长达数百公里的“奇幻旅行”,称“中国政府对迁移中大象的呵护令人印象深刻”。而网友则表示:“逛吃逛吃,一路溜达,大象之旅诠释了什么叫共建地球生命共同体。”

显然,“野象北移”事件已经成为一个缩影,见证了中国为生物多样性保护付出的努力,也向全球展示了中国生态文明建设取得的显著成效。近些年来,我国不断推进自然保护地建设,保护了重要自然生态系统和生物资源,在维护重要物种栖息地方面发挥了积极作用。

(摘编自《生物多样性保护:在美丽的中国,看生机

如此盎然》,《光明日报》2022年4月25日)

材料三:

生物多样性不仅指生物种类的多样性,还包括基因的多样性和生态系统的多样性。一方面,每种生物都是由一定数量的个体组成的,这些个体的基因组成是有差别的,它们共同构成了一个基因库;每种生物又生活在一定的生态系统中,并且与其他的生物种类相联系。另一方面,某种生物的数量减少或灭绝,必然会影响它所在的生态系统;当生态系统发生剧烈变化时,也会加速生物种类的多样性和基因多样性的丧失。因此,保护生物的栖息环境,保护生态系统的多样性,是保护生物多样性的根本措施。

(摘编自《生物学》,八年级上册,

人民教育出版社)

材料四:

随着人类活动范围的扩大和经济社会的发展,生物多样性丧失已经成为全球性挑战。中国在生物多样性保护中体现的中国智慧,为全球生物多样性保护作出了巨大贡献。

中国传统思想重视“天人合一”,人与自然和谐相处的理念在客观上使生态环境得到了良好保护。进入现代社会之后,中国更以文明自觉的态度重视生态环境,保护生物多样性。面对庞大的人口规模和艰巨而迫切的经济社会发展任务,中国始终坚持在发展中保护、在保护中发展的理念。

在具体实践中,中国将生物多样性保护上升为国家战略,把生物多样性保护纳入各地区、各领域中长期规划,从法律、技术、人才等层面不断提升生物多样性治理能力。

中国在生物多样性保护方面取得了丰硕成果。目前,中国已经成为世界上生物多样性最丰富的国家之一。中国已记录陆生脊椎动物2900多种,占全球种类总数的10%以上;高等植物3.6万余种,数量居全球第三。

(摘编自《保护生物多样性的中国智慧》,

《光明日报》2021年10月10日)

8.下列对以上材料的理解和判断,不正确的一项是(3分)

( )

A.亚洲象在寻找食物和季节迁移的时候,往往借用人类在丛林中开辟的道路作为“象道”。

B.2021年,来自西双版纳的野生亚洲象的“奇幻旅行”,长达数百公里,历时数月,引人注目。

C.基因的多样性、生物种类的多样性、生态系统的多样性,这三者之间的关系非常密切。

D.生物多样性丧失与人类活动范围的扩大、经济社会的发展有关,它已经成为全球性挑战。

9.【学科素养·语言运用】材料一第一段使用了多种说明方法,请列举其中两种并分析各自的表达效果。(4分)

答:

10.【学科素养·文化自信】请围绕“保护生物多样性的中国智慧”,梳理材料四的行文思路。(4分)

答:

11.【新素材·生态保护】亚洲象被国际自然保护联盟评为“濒危”等级物种,请根据前三则材料,就如何保护亚洲象提出三条合理化建议。(6分)

答: (二)(2022山东东营中考)【学科素养】【跨学科·地理】阅读下文,完成12—15题。(15分)

物候的南北差异

竺可桢

①物候南方与北方不同。我国疆域辽阔,在唐、宋时代,南北纬度亦相差30余度,物候的差异自然很分明。往来于黄河、长江流域的诗人已可辨别这点差异,至于放逐到南岭以南的柳宗元、苏轼,他们的诗中更反映出岭南物候不但和中原有量的不同,而且有质的不同了。

②秦岭在地理上是黄河、长江流域的分水岭,在气候上是温带和亚热带的分界,许多亚热带植物如竹子、茶叶、杉木、柑橘等等只能在秦岭以南生长,间有例外,只限于一些受到适当地形的庇护而有良好小气候的地方。白居易于唐元和十年(815)从长安初到江西,作有《浔阳三题》诗并有序云:“庐山多桂树,湓浦多修竹,东林寺有白莲花,皆植物之贞劲秀异者……夫物以多为贱,故南方人不贵重之……予惜其不生于北土也,因赋三题以唁(怜悯、安慰)之。”其中《湓浦竹》诗云:“浔阳十月天,天气仍温燠(热),有霜不杀草,有风不落木……吾闻汾晋间,竹少重如玉。”白居易是北方人,他看到南方竹如此普遍,便不免感到惊异。

③苏轼生长在四川眉山,是南方人,看惯竹子的,而且热爱竹子。青年时代进士及第后不久,于宋嘉祐七年(1062)到京北路(今陕西省)凤翔为通判,曾在宝鸡去四川路上咏《石鼻城》,诗中有“……渐入西南风景变,道边修竹水潺潺”句。竹子确是南北物候不同很好的一个标志。

④秦岭是我国亚热带的北界,南岭则可说是我国亚热带的南界,南岭以南便可称为热带了。热带的特征是:“四时皆是夏,一雨便成秋。”换言之,在热带里,干季和雨季的分别比冬季和夏季的分别更为突出。而五岭以南即有此种景象,可于唐、宋诗人的吟咏中得之。柳宗元的《柳州二月榕叶落尽偶题》诗:“宦情羁思共凄凄,春半如秋意转迷。山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。”意思就是二月里正应该是中原(以河南为中心的北方部分地区)桃李争春的时候,但在柳州最普遍的常绿乔木榕树却于此时落叶最多,使人迷惑这是春天还是秋天。苏轼在惠州时,有《食荔枝二首》记惠州的物候:“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不妨长作岭南人。”又在《江月五首》诗的引言里说:“岭南气候不常,吾尝云:菊花开时乃重阳,凉天佳月即中秋,不须以日月为断(判断标准)也。”温带植物如菊花、桂花在广州终年可开;但是即使在热带,原处地方植物的开花结果,仍然是有节奏的。苏轼在儋耳有诗云:“记取城南上巳日,木棉花落刺桐开。”相传阴历三月三日为上巳节。如今海南岛儋耳地方的物候未见记录,可能还是如此。1962年春分前一周,广州越秀山下的桃花早已凋谢,而柳叶尚未抽青,在韶关、郴州一带,却正值桃红柳绿之时。可知五岭以南若干物候,是和长江流域先后相差的。

⑤还有一个重要的物候,即梅雨的时期,在我国各地也先后不一。这在唐、宋诗人的吟咏中,早已有记载。柳宗元诗:“梅熟迎时雨,苍茫值小春。”柳州梅雨在小春,即农历三月。杜甫《梅雨》诗:“南京犀浦道,四月熟黄梅。”即成都(唐时曾作为“南京”)梅雨是在农历四月。苏轼《舶棹风》诗:“三时已断黄梅雨,万里初来舶棹风。”苏轼作此诗时在浙江湖州一带,三时是夏至节后的15天,即江浙一带梅雨是在农历5月。现在我们知道,我国梅雨在春夏之交,确从南方渐渐地推进到长江流域。

⑥前面讲过,我国的物候南方与北方不同。从世界范围来说,也一定是这样。霍普金斯的物候定律,只谈到物候的纬度差异、经度差异和高度差异,如果以物候的南北差异而论,须有商榷之处,所以我们不能机械地应用霍普金斯定律。以欧洲为例,据英国气象学会的长期观测,从最北苏格兰的阿贝丁到南英格兰的布里斯特耳,南北相距640公里,即6个纬度弱,11种花卉的开花期,南北迟早平均相差21天,即每一纬度相差3.7天。而且各种物候并不一致,如7月开花的桔梗,南北相差10天;而10月开花的常春藤,则相差至28天。由此可知南北花期,不但因地而异,而且因时季、月份而异。

⑦我国地处世界最大陆地亚洲的东部,大陆性气候极显著,冬冷夏热,气候变迁剧烈。在冬季,南北温度相差悬殊;但到夏季,则又相差无几。北京、南京纬度相差7度强,在三四月间,桃李始花,先后相差19天;但到四五月间,柳絮飞、洋槐盛花时,南北物候相差只有9天或10天,3月,南京平均温度尚比北京高3.6摄氏度,到4月则两地平均温度只差0.7摄氏度,5月则两地温度几乎相等。在长江、黄河大平原上,物候差异尚且不能简单地按纬度计算出来,加之我国地形复杂,丘陵、山地多于平原,更使物候差异各处不同,差异自必更为复杂。

12.【思维能力】本文为事理性说明文,逻辑严密。阅读文章,将行文思路补充完整。(3分)

点出说明对象,明确指出南北物候差异→ → → →因地和因时季、月份造成南北物候复杂性差异。

13.【文化自信】文章第①段说:“他们的诗中更反映出岭南物候不但和中原有量的不同,而且有质的不同了。”请结合第④段分析其“质的不同”的具体表现。(4分)

答:

14.【文化自信】大量引用古诗文是本文主要说明方法之一,请分析作者用意所在。(4分)

答:

15.【语言运用】简要分析第⑦段的语言特点。(4分)

答:

三、写作(40分)

16.(2022浙江湖州中考)阅读下面文字,按要求写作。

时间无形、无色、无味。它只有声音。

那是像河水一样流动的声音吗 它更沉静,更平缓,好像潜伏在地下静静地流淌着。

那是像微风一样吹拂的声音吗 它更温柔,更文静,让人想到它在吹着一朵蒲公英,向远方飘去。

那是像心跳的声音吗 一声声、一滴滴,如沙漏一般,时间就过去了。

只要一静下来,我就听见时间流逝的声音。

(节选自金波《时间流逝的声音》)

以上文字,引发了你哪些感悟与思考 请以“我听见时间的声音”为题目,写一篇文章,可讲述经历,可阐述观点,也可抒发感想。

要求:(1)除诗歌外,文体自选;(2)不少于600字;(3)不得出现含考生个人真实信息的地名、校名、人名等。

答案全解全析

1.C A.翘qiáo。B.载zài。D.振→震。

2.A 天衣无缝:神话传说,仙女穿的天衣,不用针线制作,没有缝儿,形容事物(多指诗文、话语等)严密,没有一点儿破绽。用在此处,不合语境。

3.B A.成分残缺,可删去“让”。 C.语序不当,正确的语序应该是“善于发现问题、思考问题、质疑问难,激发科学探究的兴趣”。D.句式杂糅,可改为“我和我的学生注意到每支雁队组成的数字大多以六只或以六的倍数为主”。

4.D A.“想想以下这种可能”后面是对“可能”的解释说明,应将逗号改为冒号。B.“十四、五岁”是约数,应删除顿号。C.逗号表示停顿,引号中的话意思完整,所以逗号应在引号外面。

5.C 《大雁归来》是一篇富有文学色彩的科学观察笔记,体裁属于科普说明文。

6.D 通读这几句话可知,这些文字按时间顺序来说明劳动号子的发展,②先说远古时期,①再说近现代,⑤举例说明,④说明其影响,③再说近年来。据此可判断正确的排序为:②①⑤④③。

7.答案 (1)(示例)倡导低碳生活,让地球不再叹息。

(2)信息一:大量的二氧化碳排放使地球生态系统不断退化,低碳生活可以减缓温室效应的扩大化。信息二:中学生大多数都关注低碳生活。

(3)(示例)①搜集低碳生活资料做展览 ②观看环保影片宣传低碳生活理念

解析 (1)设置的标语应有“低碳”二字,并且应使用一种修辞手法。答案不唯一,具有鼓动性即可。

(2)材料一的第一、二句话通过数据讲述了二氧化碳的大量排放及造成的后果,第三、四、五句话指出低碳生活可以减缓温室效应的扩大化。分析材料二表格中的各类人数和比例可得出大多数中学生都关注低碳生活的结论。

(3)答题时,要围绕“低碳生活”这一主题设置活动,要具有可操作性。

8.A 根据“亚洲象常年都在行走,在寻找食物和季节迁移时,它们都能在丛林中开辟新的‘象道’,偶尔也会借用人类开辟的道路”可知是“偶尔也会借用人类开辟的道路”,不是“往往借用人类在丛林中开辟的道路作为‘象道’”。

9.答案 (示例)打比方,将亚洲象四肢比作四根柱子,生动形象地说明了亚洲象四肢粗壮的特点; 列数字,使用“3.2米”“5.4吨”等数字,具体有力地说明了亚洲象体形庞大的特点。

解析 答题时,先找出具体的句子,然后判断该句使用了什么说明方法,最后说出该说明方法的表达效果。如根据材料一“亚洲象四肢粗壮……像四根柱子”可知,本句运用了打比方的说明方法,将亚洲象的四肢比作四根柱子,生动形象地说明了亚洲象四肢粗壮的特点。

10.答案 首先概括介绍了生物多样性丧失成为全球的挑战的现状,肯定了中国做出的巨大贡献;接着从思想与理念方面介绍了中国保护生物多样性所体现的智慧;然后从具体实践与措施方面表现中国致力于保护生物多样性;最后表明中国在生物多样性保护方面取得的丰硕成果。(意思对即可)

解析 答题时,概括提取材料四中每一段的要点即可得出答案。根据材料四第一段内容可知,概括介绍了生物多样性丧失成为全球的挑战的现状,肯定了中国做出的巨大贡献;根据第二段内容可知,从思想与理念方面介绍了中国保护生物多样性所体现的智慧;根据第三段内容可知,从具体实践与措施方面表现中国致力于保护生物多样性;根据第四段内容可知,中国在生物多样性保护方面取得的丰硕成果。

11.答案 (示例)①国家制定严格保护亚洲象的法律,禁止并惩处盗猎和杀戮亚洲象的行为;②国家推进自然环境保护地建设,保护重要的自然生态资源,维护亚洲象的栖息地;③保护亚洲象生存的栖息环境,保护生态系统多样性,建立基因库。

解析 结合材料,提出合理建议,所提的建议要有可行性,不能是空洞的口号。答案不唯一,言之成理即可。如根据材料一第二段可提建议为:国家制定严格保护亚洲象的法律,禁止并惩处盗猎和杀戮亚洲象的行为。

12.答案 秦岭南北存在温带和亚热带的物候差异 南岭南北存在亚热带和热带的物候差异 梅雨的时期在我国各地先后不一

解析 根据题干给出的提示,给文章划分层次,然后概括每个层次的内容。文章第①段为第一层,可概括为“点出说明对象,明确指出南北物候差异”,第②段和第③段为第二层,可概括为“秦岭南北存在温带和亚热带的物候差异”,第④段为第三层,可概括为“南岭南北存在亚热带和热带的物候差异”,第⑤段为第四层,可概括为“梅雨的时期在我国各地先后不一”,第⑥段和第⑦段为第五层,可概括为“因地和因时季、月份造成南北物候复杂性差异”。

13.答案 二月本是中原地区桃李争春的春季,在南岭以南地区却已出现树叶凋落的秋季场景;南岭以南很多植物开花结果和中原地区有先后差异。

解析 根据第④段柳宗元的《柳州二月榕叶落尽偶题》内容分析可知,此诗表现了柳州二月榕叶落尽的场景,表现出秋季物候特征,南岭以南地区与中原地区二月表现的春季物候特征不同;根据《江月五首》的内容和苏轼在儋耳作的诗分析可知,都表现出“五岭以南若干物候,是和长江流域先后相差的”。据此分析作答。

14.答案 文章引用大量的古诗文,增强了文章的说服力,增强文章文采,同时赋予文章文化气息。

解析 引用大量古诗文,内容上都可以作为资料为自己的说明提供事实证明,从而增强文章的说服力;如第⑤段引用柳宗元、杜甫、苏轼的诗,证明了“还有一个重要的物候,即梅雨的时期,在我国各地也先后不一”,增强了文章的说服力。同时引用古诗文,使文章语言富有节奏和诗意,增强文章文采。

15.答案 文章第⑦段语言严谨科学,直白明了,运用“19天”“3.6摄氏度”等具体数据,“几乎”“简单”等程度副词,体现了说明文语言的准确性。

解析 分析语言特点,要从说明方法的运用及表示修饰、限制类词语的运用方面结合具体内容分析。如“5月则两地温度几乎相等”一句中运用表示程度的副词“几乎”,表明了也不是完全相等,还是有一定差异的,体现了说明文语言的准确性。

16.[写作指导] 这是一道命题作文题。要求在理解所给材料的基础上写一篇题目为“我听见时间的声音”的作文。材料把时间具象化,时间像河流一样平缓,像微风一样温柔,像心跳一样律动。只要你静下心来,就能听见时间的声音。时间会告诉我们什么呢 它告诉我们,时光一去不复返,我们要珍惜时间;它告诉我们,树欲静而风不止,子欲养而亲不待,我们要及时行孝;它告诉我们,父母对我们的爱,从来都是无私而伟大的。时间从来不语,却告诉了我们很多事情。据此理解写作即可。如写一件事,就要将事情的来龙去脉交代清楚,突出“我”听见的具体内容;如写多件事,就要注意叙事的简洁明了,注意详略得当的安排,注意中心的高度统一。

[例文]

我听见时间的声音

漫漫人生路,遇见不同的人与事。有人一如既往,不厌其烦。其中的缘由,时间告诉了我答案,我慢慢地都懂了。

嘹亮的声音使我从梦中醒来,看见来人的身影,心中明白早起的唠叨开始了。妈妈洗好碗筷,吃着饭,她开始唠叨起我的学习。我开始烦闷,出门她又开始唠叨:“带没带水、钥匙,天气降温了,多穿点儿……”我急忙打开门逃了出去。

晚上写作业时她会打开房门,端来水和水果。她会问我:“有没有什么不会的 记得背课文和单词啊。”我不耐烦地说:“知道了,知道了。”

累了,走出门,看到她房间的灯依旧亮着,打开门见她正在看《水浒传》。她笑了笑,一脸祥和,开口:“你不是要看吗 我看你也没时间,我早起吃饭讲给你听也方便些。”我笑了笑,不免有些感动。她又投入书中,眼睛眯成一条缝,眉头皱了皱,微黄色的灯光打在脸上,温暖。

早起,如往常一样。走到书桌前发现书整整齐齐排列,衣服也放在床头,吃饭,她真的如昨晚所说给我讲起《水浒传》。

以前其实也是如此,她会帮我把书放好,衣服叠好,晚上陪我在同一时间入睡。早餐、家务打理好,只是我没有发现,不在意罢了。

渐渐地,我懂了唠叨中的爱。每一天的唠叨是为了我的学习与生活,每一天的付出是为了我,她用她本该快乐休闲的时间来照顾我。

感谢生命中的相遇,遇见你是我最大的幸运。我听见时间的声音,时间告诉我,我懂了,一如既往,不厌其烦的原因是爱;时间告诉我,我懂了,母爱似海,流淌在每个人的心中;时间告诉我,我懂了您最深层的爱。

[点评] 本文通过描写生活中的一件件小事,让“我”慢慢懂得了母亲对“我”的爱。文章内容紧扣题目,突出主题。前后照应,结构紧凑,形成一个统一的整体。不失为一篇佳作。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读