江西省上饶市德兴市重点中学2023-2024学年高二上学期期中考试生物学试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省上饶市德兴市重点中学2023-2024学年高二上学期期中考试生物学试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 432.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-03 10:22:24 | ||

图片预览

文档简介

德兴市第六中学2023-2024学年第一学期

高二生物期中卷

一、单选题

1.下列有关种群密度调查方法的说法,错误的是( )

A.使用标志重捕法调查期间,种群最好没有迁入和迁出

B.调查森林中乔木和灌木的种群密度,两者的样方大小一般是前者大于后者

C.标志重捕法必须保证所标记种群在整个调查区域内是均匀分布的

D.对湖泊中某水生植物的数量进行调查时,要做到随机取样

2.生态系统中物质循环、能量流动和信息传递每时每刻都在进行,下列与之相关的叙述,正确的是( )

A.物质循环往复意味着任何生态系统的物质上都是自给自足

B.能量流动是指生态系统中的能量输入、传递、转化和散失的过程

C.只有生物才会对信息有反应,因此信息传递只发生在生物群落内部

D.生态系统中的物质循环、能量流动和信息传递都是沿着食物链、食物网进行的

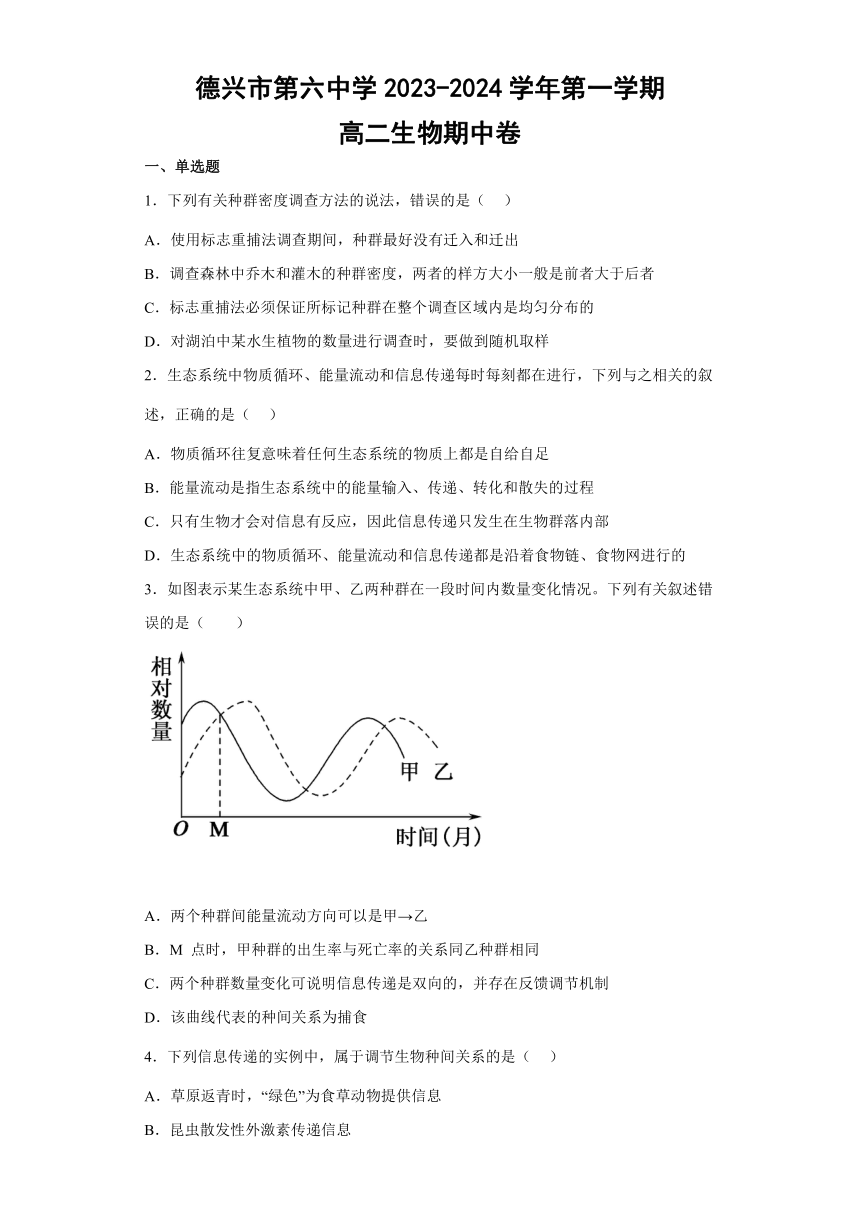

3.如图表示某生态系统中甲、乙两种群在一段时间内数量变化情况。下列有关叙述错误的是( )

A.两个种群间能量流动方向可以是甲→乙

B.M 点时,甲种群的出生率与死亡率的关系同乙种群相同

C.两个种群数量变化可说明信息传递是双向的,并存在反馈调节机制

D.该曲线代表的种间关系为捕食

4.下列信息传递的实例中,属于调节生物种间关系的是( )

A.草原返青时,“绿色”为食草动物提供信息

B.昆虫散发性外激素传递信息

C.莴苣在适宜波长的光下才能萌发生长

D.雄鸟求偶时进行复杂的“求偶”炫耀

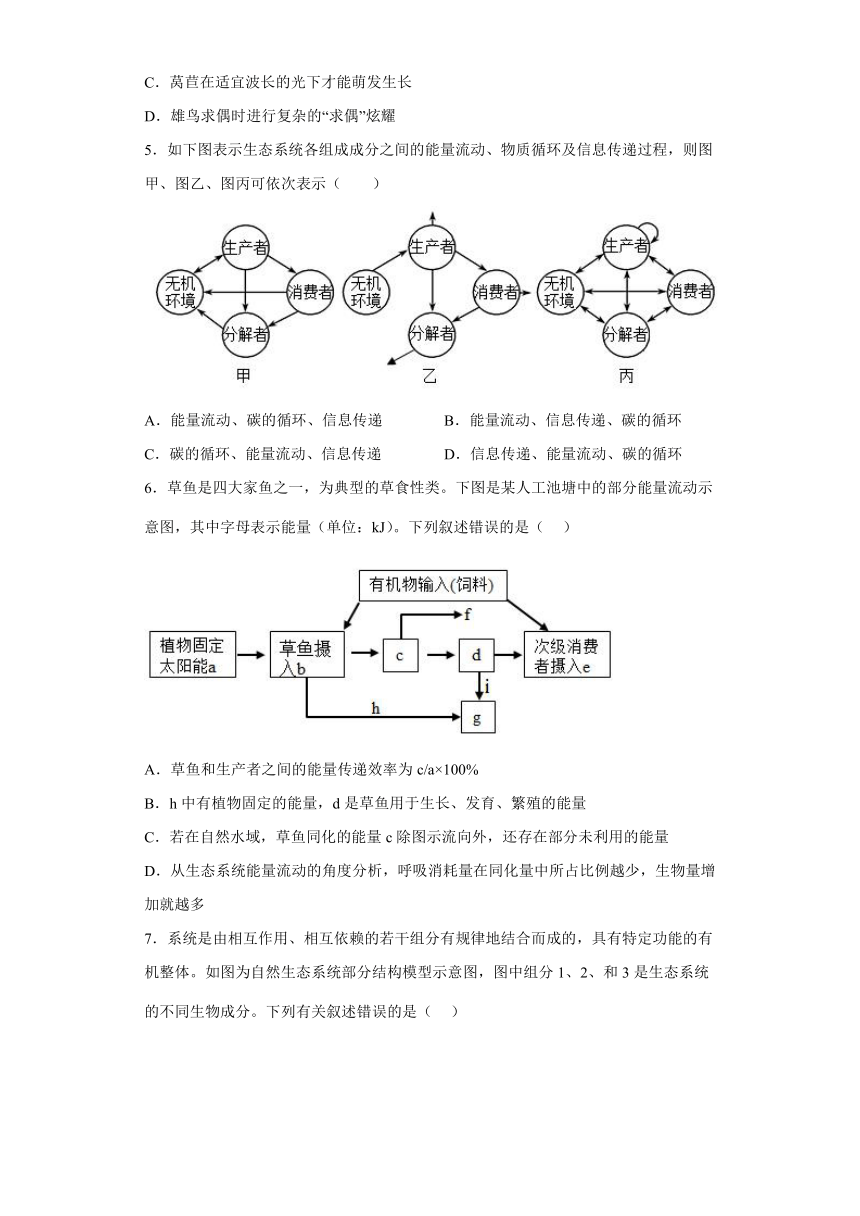

5.如下图表示生态系统各组成成分之间的能量流动、物质循环及信息传递过程,则图甲、图乙、图丙可依次表示( )

A.能量流动、碳的循环、信息传递 B.能量流动、信息传递、碳的循环

C.碳的循环、能量流动、信息传递 D.信息传递、能量流动、碳的循环

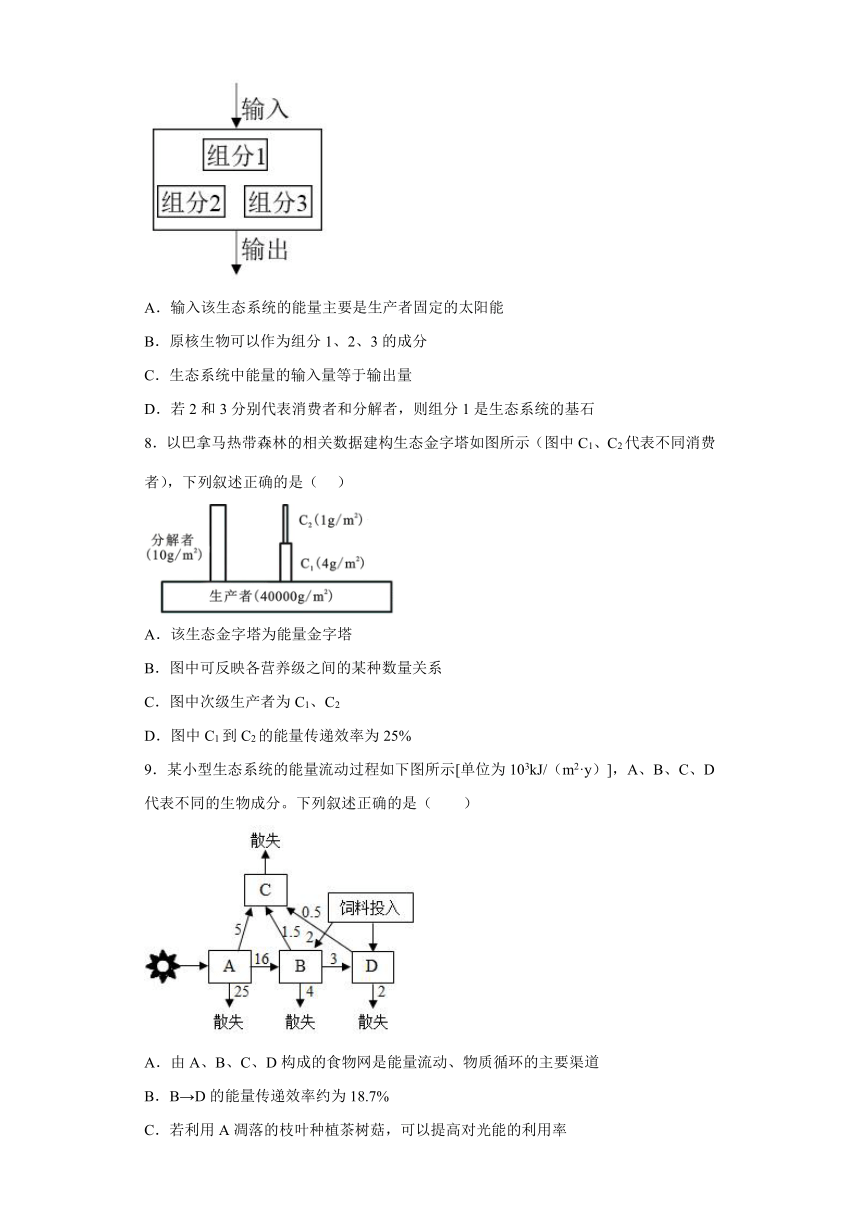

6.草鱼是四大家鱼之一,为典型的草食性类。下图是某人工池塘中的部分能量流动示意图,其中字母表示能量(单位:kJ)。下列叙述错误的是( )

A.草鱼和生产者之间的能量传递效率为c/a×100%

B.h中有植物固定的能量,d是草鱼用于生长、发育、繁殖的能量

C.若在自然水域,草鱼同化的能量c除图示流向外,还存在部分未利用的能量

D.从生态系统能量流动的角度分析,呼吸消耗量在同化量中所占比例越少,生物量增加就越多

7.系统是由相互作用、相互依赖的若干组分有规律地结合而成的,具有特定功能的有机整体。如图为自然生态系统部分结构模型示意图,图中组分1、2、和3是生态系统的不同生物成分。下列有关叙述错误的是( )

A.输入该生态系统的能量主要是生产者固定的太阳能

B.原核生物可以作为组分1、2、3的成分

C.生态系统中能量的输入量等于输出量

D.若2和3分别代表消费者和分解者,则组分1是生态系统的基石

8.以巴拿马热带森林的相关数据建构生态金字塔如图所示(图中C1、C2代表不同消费者),下列叙述正确的是( )

A.该生态金字塔为能量金字塔

B.图中可反映各营养级之间的某种数量关系

C.图中次级生产者为C1、C2

D.图中C1到C2的能量传递效率为25%

9.某小型生态系统的能量流动过程如下图所示[单位为103kJ/(m2·y)],A、B、C、D代表不同的生物成分。下列叙述正确的是( )

A.由A、B、C、D构成的食物网是能量流动、物质循环的主要渠道

B.B→D的能量传递效率约为18.7%

C.若利用A凋落的枝叶种植茶树菇,可以提高对光能的利用率

D.C分解有机物获取能量,同时也为A提供无机盐和CO2

10.森林与草原之间的森林草原带、海陆交界的潮间带等都属于生态过渡带。在过渡带区域,生物的种类和种群密度都明显高于两侧的生物群落。下列相关分析错误的是( )

A.过渡带生物种类繁多,比两侧生物群落的食物网结构更为复杂

B.过渡带区域的环境更为复杂,适合更多不同生态类型植物生长

C.过渡带是很多迁徙鸟类的栖息地,过渡带区域的所有动物、植物构成生物群落

D.过渡带植物的垂直分层更为复杂,为动物提供多样的食物和栖息环境

11.如下图甲中表示一个人工白杨林中分层生活着的苔类、昆虫及其他多个生物种类之间的食物网简图,其中苔类、物种C和G均生活于白杨林中层的树枝表面。物种A的食物中,各种类所占比例如图乙所示。下列说法中错误的是( )

A.图甲中共有7条食物链

B.物种A和D之间既有捕食关系,又有竞争关系,但物种C和苔类之间无竞争关系

C.若物种E突然大量减少,则一段时间内A的数量无明显变化

D.若除去全部物种A后,C可能成为该地区的优势种

12.四川多地退耕还林、荒地造林卓有成效。下图表示调查人员对鸟类丰富度的统计结果,下列相关叙述错误的是( )

A.灌丛的食物网和群落的结构比农田的更复杂

B.次生杂木林比人工马尾松对资源的利用更充分

C.群落中的某些鸟可能处于第二或第三营养级

D.农田群落无垂直分层结构导致鸟类丰富度低

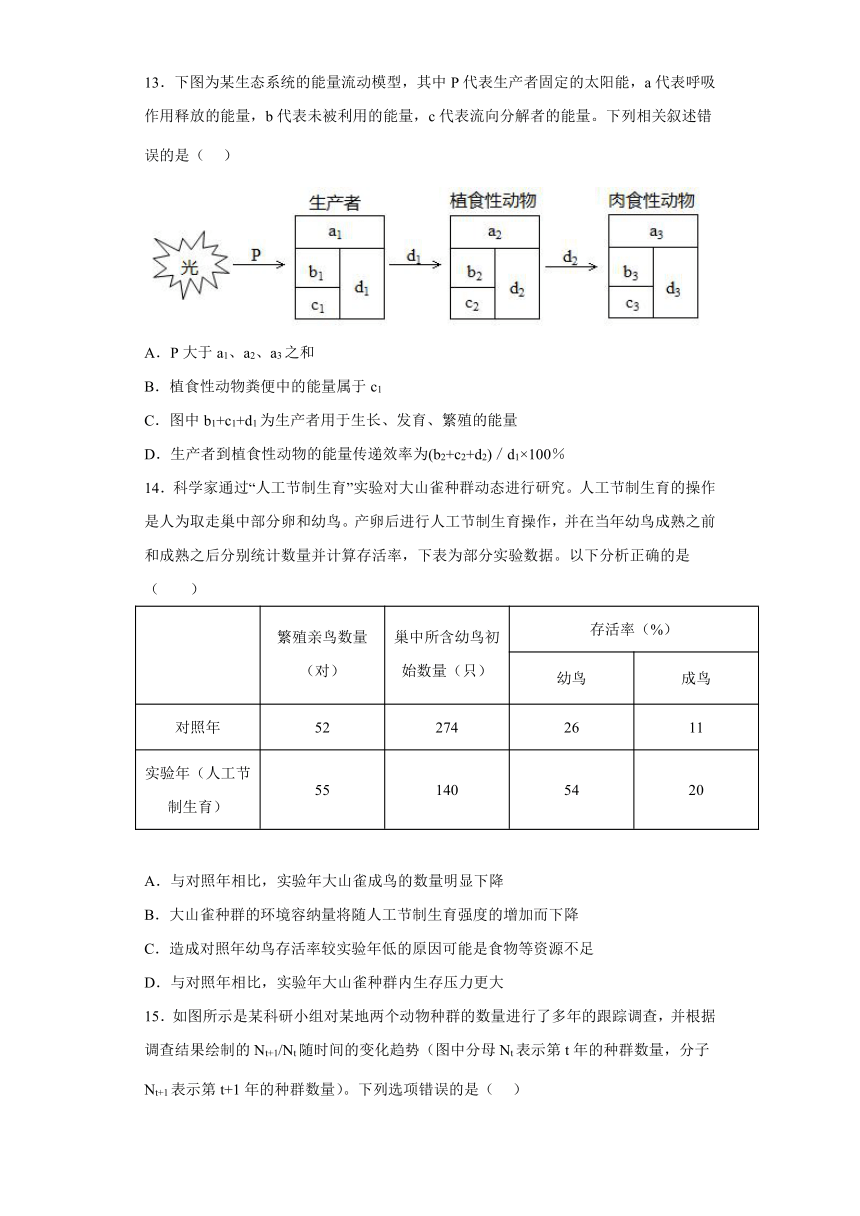

13.下图为某生态系统的能量流动模型,其中P代表生产者固定的太阳能,a代表呼吸作用释放的能量,b代表未被利用的能量,c代表流向分解者的能量。下列相关叙述错误的是( )

A.P大于a1、a2、a3之和

B.植食性动物粪便中的能量属于c1

C.图中b1+c1+d1为生产者用于生长、发育、繁殖的能量

D.生产者到植食性动物的能量传递效率为(b2+c2+d2)/d1×100%

14.科学家通过“人工节制生育”实验对大山雀种群动态进行研究。人工节制生育的操作是人为取走巢中部分卵和幼鸟。产卵后进行人工节制生育操作,并在当年幼鸟成熟之前和成熟之后分别统计数量并计算存活率,下表为部分实验数据。以下分析正确的是( )

繁殖亲鸟数量(对) 巢中所含幼鸟初始数量(只) 存活率(%)

幼鸟 成鸟

对照年 52 274 26 11

实验年(人工节制生育) 55 140 54 20

A.与对照年相比,实验年大山雀成鸟的数量明显下降

B.大山雀种群的环境容纳量将随人工节制生育强度的增加而下降

C.造成对照年幼鸟存活率较实验年低的原因可能是食物等资源不足

D.与对照年相比,实验年大山雀种群内生存压力更大

15.如图所示是某科研小组对某地两个动物种群的数量进行了多年的跟踪调查,并根据调查结果绘制的Nt+1/Nt随时间的变化趋势(图中分母Nt表示第t年的种群数量,分子Nt+1表示第t+1年的种群数量)。下列选项错误的是( )

A.在种群的数量特征中,能够直接影响图中两个种群数量变化的是出生率和死亡率

B.种群乙在0~t1时间段的增长类型是“J”型

C.在用标记重捕法调查种群甲的密度时,若部分被标记个体的标记物脱落,将会导致调查结果较实际值偏高

D.t3之后,若通过改善种群乙的栖息环境可使其数量明显增多,这主要是提高了该种群的环境容纳量

16.科研人员对某湖泊生态系统的有机碳生产率进行了研究,结果如图所示。下列有关该湖泊的叙述错误的是( )

A.四个月份中,9月份每一水层有机碳生产率均比其他月份高

B.影响浮游植物有机碳生产率的非生物因素主要是光照和温度

C.当水深超过-0.6m时,7月份的有机碳生产率均低于其他月份

D.不同水层分布着不同类群的生物是生物群落垂直结构的具体表现

17.在某生态保护区中,捕食者与被捕食者的种群数量变化如图所示。依据图中的数据推论,下列叙述正确的是( )

A.捕食者与被捕食者两种群互相不影响,种群变化无规则性

B.捕食者与被捕食者两种群相互影响,使种群数量呈现波动现象

C.捕食者的存在不利于增加生态系统的物种多样性

D.被捕食者种群数量受捕食者控制,但捕食者的种群变化不受被捕食者种群数量的影响

18.某农场在果树之间加入一个人工栽培的草菇种群,通过精心管理取得了果树、食用菌双丰收。下列说法错误的是( )

A.果树和草菇表现出的分层现象属于该群落的垂直结构

B.果树和草菇利用群落的空间结构原理,充分利用了空间和资源

C.果树和草菇之间存在信息传递和能量流动

D.果树和草菇会竞争水和无机盐,但竞争不明显

19.某草原生态系统中植物和食草动物两个种群数量的动态模型如下图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.食草动物在第5~20年期间的种群数量大致呈“J”增长

B.两个种群在相互选择的过程中实现了共同进化

C.两个种群之间数量的动态变化依赖于负反馈调节

D.点a对应的纵坐标值代表食草动物的环境容纳量

20.关于群落的结构,以下理解不正确的是( )

A.湿地由浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬等,体现了群落的水平结构

B.动物在群落中垂直分布与植物的分层现象密切相关

C.淡水鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关

D.竹林中的箭竹高低错落有致,其在垂直结构上有垂直分层现象

21.下列关于四幅图的表述,正确的是( )

A.图丁中植物群落结构的分层现象是由于动物的分层导致的

B.图乙种群数量呈“S”型增长,密度对其增长的制约逐渐减弱

C.图丙中两种草履虫的数量此消彼长,他们之间为捕食关系

D.若种群的年龄组成如图甲所示,则该种群数量可能会上升

22.下图为某农业生态系统示意图,下列叙述正确的是( )

A.该生态系统的群落内部完成物质循环

B.输入该生态系统的总能量大于农作物固定的太阳能

C.沼渣中能量被农作物重新利用可提高能量利用率

D.家畜到人的能量传递效率是b/a×100%

23.“碳汇渔业”是指通过渔业生产活动促进水生生物吸收水体中的CO2,并通过收获把这些碳移出水体的过程和机制,实质是利用海洋生物间的营养关系促进对环境友好的碳循环。2022年元旦在福建连江正式完成全国首宗海洋渔业碳汇交易,标志着我国海洋渔业碳汇交易领域实现“零的突破”。下列说法不正确的是( )

A.动植物的遗体残骸沉积于海底可减少CO2的排放

B.合理养殖海带、紫菜,能提高生产者固定的CO2总量

C.合理养殖贝类,其捕食作用能提高生产者固定CO2的总量

D.海带、贝类及鱼类所含有的能量总和是该生态系统固定的总能量

24.“......以薅茶蓼。茶蓼朽止,黍稷茂止”出自《诗经》。我国古代的劳动人民很早就认识到禾苗要茂盛生长,需要拔除杂草,杂草腐烂后可作为绿肥。下列叙述错误的是( )

A.农田生物群落中优势种的保持与人的作用密切相关

B.农田土壤中的小动物类群不存在垂直分层现象

C.杂草腐烂后可作为绿肥促进物质的循环利用

D.除草能使作物吸收更多的光能从而制造更多的有机物

25.某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定。该动物个体从出生到性成熟需要6个月。下图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄组的个体数)。下列关于该种群的叙述,错误的是( )

A.该种群10月份的出生率可能为0 B.天敌的迁入可能影响该种群的年龄结构

C.该种群的年龄结构随着季节更替而变化 D.大量诱杀雄性个体不会影响该种群的密度

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、实验题

26.某湿地物种资源丰富,孕育着湿地松、芦苇、藻类植物、浮游动物、细菌、真菌等生物,某科研小组对该湿地生态系统进行了相关研究。请回答下列问题:

(1)芦苇能分泌抑制藻类生长的物质,两类生物之间的关系是__________。

(2)分析湿地生态系统的营养结构发现,低营养级个体数量一般较多,高营养级个体数量一般较少,从能量流动角度分析,原因是_________。

(3)调查发现湿地内某些植物的种子必须接受某种波长的光照射才能萌发生长,这说明生命活动的正常进行,离不开_________的作用。

(4)小卷叶蛾幼虫是危害湿地松的林业害虫,赤眼蜂是该虫的天敌。为研究湿地松抵抗虫害的机制,某科研小组用丁原醇溶剂分别提取了正常湿地松的挥发物A和受虫害后的湿地松挥发物B,进行相关实验。实验中每组使用两种物质,每组实验随机选取50只赤眼蜂,观察其对这两种物质的选择情况,结果如下表所示。

组别 第一组 第二组 第三组

挥发物A 对照物质| 挥发物B 对照物质 挥发物A 挥发物B

赤眼蜂(只) 35 15 43 7 17 33

实验中的对照物质是_________。实验说明,正常湿地松能产生挥发物A吸引赤眼蜂寻找食物,其遭受虫害后产生的__________,以避免虫害。

三、非选择题

27.某学习小组调查了某块稻田,统计了稻飞虱(水稻害虫)和青蛙(稻飞虱的天敌)的数量变化情况,并绘制成图甲。假设该稻田中某昆虫当年的种群数量为Nt,一年后的种群数量为Nt+1,图乙表示Nt与Nt+1/Nt的关系。请回答下列有关问题:

(1)水稻的空间特征是__________(填“均匀型”“随机型”或“集群型”)。调查该稻田中某种双子叶杂草的种群密度应采用__________法,取样的关键是要做到__________取样。

(2)在图甲中I点以后稻飞虱的数量逐渐下降,可能是稻飞虱数量的增加引起__________的数量减少,还可能是__________。

(3)如果在图甲中I点施用杀虫剂,稻飞虱的数量明显下降,但一段时间后稻飞虱的__________________________________________________(不考虑天敌的影响)。

(4)据图乙分析:

①当Nt为a时,该种群的年龄组成为__________型。

②当Nt为b时,该种群的出生率__________死亡率。

③当Nt为__________时,该种群数量维持相对稳定。

28.图1表示该河流的能量金字塔(甲、乙、丙为3种鱼,丁为1种水鸟,甲不摄食藻类,箭头指示能量流动方向),图2表示部分能量流动关系(图中数字表示同化的能量)。请回答下列问题:

(1)结合图1和图2,该生态系统未呈现的成分是______________。

(2)图1所示食物网中,次级消费者是___________,丁与丙之间的种间关系是________。

(3)根据图1分析,除了图2中已经标出的能量去向之外,乙的能量去向还有___________。

(4)结合图2分析,图1所示食物网中第一营养级到第二营养级能量的传递效率_________________(在大于、小于或等于)7.6%。

(5)经检测,水体中含有某种可被生物富集的农药,推测此农药含量最高的物种是_____。

四、综合题

29.某地为解决生活污水的净化问题,而建立了一个人工湿地,该人工湿地中的生物主要有芦苇、荷花、藻类、轮虫以及人工放养的鱼和鸭等。如图为该人工湿地生态系统的碳循环图解,请据图回答问题:

(1)流经该人工湿地的总能量是_______________________ 。

(2)图中的A、B、D共同构成了_______,碳在①②两个过程中分别主要以_______ 、 _________形式进行传递。

(3)鱼类属于图中的_______(填字母),我们常用_______法调查鱼类的种群密度。

(4)湿地植物有沉水植物、浮叶植物、挺水植物等,其配置情况体现了群落的_______结构。

30.某湿地的70%的面积为河港、池塘、湖漾、沼泽等水域。图甲是该湿地生态系统的碳循环模式图;图乙是该湿地生态系统的某一食物网示意图,请回答:

(1)如图甲所示,该湿地生态系统中,__________(填字母)共同构成生物群落。

(2)图乙中若鸟类的数量大量减少,那么短时间内蛙的数量__________,鱼类的数量__________,蛇的数量__________,蝗虫的数量__________。

(3)图乙所示食物网共有_____条食物链,其中蛇处于第_____营养级,写出其中一条最长的食物链______。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C2.B3.B4.A5.C 6.A7.C8.B9.D10.C 11.B12.D13.D14.C15.A 16.A17.B18.C19.D20.D 21D 22.B 23.D 24.B 25.D

26. 竞争 能量是逐级递减的,营养级越高获得的能量越少 营养结构的复杂程度(或生态系统的生物种类多少) 信息 丁原醇溶剂 挥发物B对赤眼蜂的吸引力更大

27. 均匀型 样方 随机 水稻 青蛙数量的增加 具有杀虫剂抗性的稻飞虱存活并大量繁殖 衰退 大于 c

28. 非生物的物质和能量 丙和丁 捕食和竞争 传递给丁、自身呼吸作用以热能形式散失 大于 丁

29. 生产者固定的太阳能和生活污水中有机物的化学能 生物群落 CO2 含碳有机物 D 标志重捕法 垂直

30. ABCE

9 三四五 植物→沼虾→鱼类→鸟类→蛇 或 植物→螺→鱼类→鸟类→蛇 或 植物→蝗虫→蛙→鸟类→蛇

答案第1页,共2页

高二生物期中卷

一、单选题

1.下列有关种群密度调查方法的说法,错误的是( )

A.使用标志重捕法调查期间,种群最好没有迁入和迁出

B.调查森林中乔木和灌木的种群密度,两者的样方大小一般是前者大于后者

C.标志重捕法必须保证所标记种群在整个调查区域内是均匀分布的

D.对湖泊中某水生植物的数量进行调查时,要做到随机取样

2.生态系统中物质循环、能量流动和信息传递每时每刻都在进行,下列与之相关的叙述,正确的是( )

A.物质循环往复意味着任何生态系统的物质上都是自给自足

B.能量流动是指生态系统中的能量输入、传递、转化和散失的过程

C.只有生物才会对信息有反应,因此信息传递只发生在生物群落内部

D.生态系统中的物质循环、能量流动和信息传递都是沿着食物链、食物网进行的

3.如图表示某生态系统中甲、乙两种群在一段时间内数量变化情况。下列有关叙述错误的是( )

A.两个种群间能量流动方向可以是甲→乙

B.M 点时,甲种群的出生率与死亡率的关系同乙种群相同

C.两个种群数量变化可说明信息传递是双向的,并存在反馈调节机制

D.该曲线代表的种间关系为捕食

4.下列信息传递的实例中,属于调节生物种间关系的是( )

A.草原返青时,“绿色”为食草动物提供信息

B.昆虫散发性外激素传递信息

C.莴苣在适宜波长的光下才能萌发生长

D.雄鸟求偶时进行复杂的“求偶”炫耀

5.如下图表示生态系统各组成成分之间的能量流动、物质循环及信息传递过程,则图甲、图乙、图丙可依次表示( )

A.能量流动、碳的循环、信息传递 B.能量流动、信息传递、碳的循环

C.碳的循环、能量流动、信息传递 D.信息传递、能量流动、碳的循环

6.草鱼是四大家鱼之一,为典型的草食性类。下图是某人工池塘中的部分能量流动示意图,其中字母表示能量(单位:kJ)。下列叙述错误的是( )

A.草鱼和生产者之间的能量传递效率为c/a×100%

B.h中有植物固定的能量,d是草鱼用于生长、发育、繁殖的能量

C.若在自然水域,草鱼同化的能量c除图示流向外,还存在部分未利用的能量

D.从生态系统能量流动的角度分析,呼吸消耗量在同化量中所占比例越少,生物量增加就越多

7.系统是由相互作用、相互依赖的若干组分有规律地结合而成的,具有特定功能的有机整体。如图为自然生态系统部分结构模型示意图,图中组分1、2、和3是生态系统的不同生物成分。下列有关叙述错误的是( )

A.输入该生态系统的能量主要是生产者固定的太阳能

B.原核生物可以作为组分1、2、3的成分

C.生态系统中能量的输入量等于输出量

D.若2和3分别代表消费者和分解者,则组分1是生态系统的基石

8.以巴拿马热带森林的相关数据建构生态金字塔如图所示(图中C1、C2代表不同消费者),下列叙述正确的是( )

A.该生态金字塔为能量金字塔

B.图中可反映各营养级之间的某种数量关系

C.图中次级生产者为C1、C2

D.图中C1到C2的能量传递效率为25%

9.某小型生态系统的能量流动过程如下图所示[单位为103kJ/(m2·y)],A、B、C、D代表不同的生物成分。下列叙述正确的是( )

A.由A、B、C、D构成的食物网是能量流动、物质循环的主要渠道

B.B→D的能量传递效率约为18.7%

C.若利用A凋落的枝叶种植茶树菇,可以提高对光能的利用率

D.C分解有机物获取能量,同时也为A提供无机盐和CO2

10.森林与草原之间的森林草原带、海陆交界的潮间带等都属于生态过渡带。在过渡带区域,生物的种类和种群密度都明显高于两侧的生物群落。下列相关分析错误的是( )

A.过渡带生物种类繁多,比两侧生物群落的食物网结构更为复杂

B.过渡带区域的环境更为复杂,适合更多不同生态类型植物生长

C.过渡带是很多迁徙鸟类的栖息地,过渡带区域的所有动物、植物构成生物群落

D.过渡带植物的垂直分层更为复杂,为动物提供多样的食物和栖息环境

11.如下图甲中表示一个人工白杨林中分层生活着的苔类、昆虫及其他多个生物种类之间的食物网简图,其中苔类、物种C和G均生活于白杨林中层的树枝表面。物种A的食物中,各种类所占比例如图乙所示。下列说法中错误的是( )

A.图甲中共有7条食物链

B.物种A和D之间既有捕食关系,又有竞争关系,但物种C和苔类之间无竞争关系

C.若物种E突然大量减少,则一段时间内A的数量无明显变化

D.若除去全部物种A后,C可能成为该地区的优势种

12.四川多地退耕还林、荒地造林卓有成效。下图表示调查人员对鸟类丰富度的统计结果,下列相关叙述错误的是( )

A.灌丛的食物网和群落的结构比农田的更复杂

B.次生杂木林比人工马尾松对资源的利用更充分

C.群落中的某些鸟可能处于第二或第三营养级

D.农田群落无垂直分层结构导致鸟类丰富度低

13.下图为某生态系统的能量流动模型,其中P代表生产者固定的太阳能,a代表呼吸作用释放的能量,b代表未被利用的能量,c代表流向分解者的能量。下列相关叙述错误的是( )

A.P大于a1、a2、a3之和

B.植食性动物粪便中的能量属于c1

C.图中b1+c1+d1为生产者用于生长、发育、繁殖的能量

D.生产者到植食性动物的能量传递效率为(b2+c2+d2)/d1×100%

14.科学家通过“人工节制生育”实验对大山雀种群动态进行研究。人工节制生育的操作是人为取走巢中部分卵和幼鸟。产卵后进行人工节制生育操作,并在当年幼鸟成熟之前和成熟之后分别统计数量并计算存活率,下表为部分实验数据。以下分析正确的是( )

繁殖亲鸟数量(对) 巢中所含幼鸟初始数量(只) 存活率(%)

幼鸟 成鸟

对照年 52 274 26 11

实验年(人工节制生育) 55 140 54 20

A.与对照年相比,实验年大山雀成鸟的数量明显下降

B.大山雀种群的环境容纳量将随人工节制生育强度的增加而下降

C.造成对照年幼鸟存活率较实验年低的原因可能是食物等资源不足

D.与对照年相比,实验年大山雀种群内生存压力更大

15.如图所示是某科研小组对某地两个动物种群的数量进行了多年的跟踪调查,并根据调查结果绘制的Nt+1/Nt随时间的变化趋势(图中分母Nt表示第t年的种群数量,分子Nt+1表示第t+1年的种群数量)。下列选项错误的是( )

A.在种群的数量特征中,能够直接影响图中两个种群数量变化的是出生率和死亡率

B.种群乙在0~t1时间段的增长类型是“J”型

C.在用标记重捕法调查种群甲的密度时,若部分被标记个体的标记物脱落,将会导致调查结果较实际值偏高

D.t3之后,若通过改善种群乙的栖息环境可使其数量明显增多,这主要是提高了该种群的环境容纳量

16.科研人员对某湖泊生态系统的有机碳生产率进行了研究,结果如图所示。下列有关该湖泊的叙述错误的是( )

A.四个月份中,9月份每一水层有机碳生产率均比其他月份高

B.影响浮游植物有机碳生产率的非生物因素主要是光照和温度

C.当水深超过-0.6m时,7月份的有机碳生产率均低于其他月份

D.不同水层分布着不同类群的生物是生物群落垂直结构的具体表现

17.在某生态保护区中,捕食者与被捕食者的种群数量变化如图所示。依据图中的数据推论,下列叙述正确的是( )

A.捕食者与被捕食者两种群互相不影响,种群变化无规则性

B.捕食者与被捕食者两种群相互影响,使种群数量呈现波动现象

C.捕食者的存在不利于增加生态系统的物种多样性

D.被捕食者种群数量受捕食者控制,但捕食者的种群变化不受被捕食者种群数量的影响

18.某农场在果树之间加入一个人工栽培的草菇种群,通过精心管理取得了果树、食用菌双丰收。下列说法错误的是( )

A.果树和草菇表现出的分层现象属于该群落的垂直结构

B.果树和草菇利用群落的空间结构原理,充分利用了空间和资源

C.果树和草菇之间存在信息传递和能量流动

D.果树和草菇会竞争水和无机盐,但竞争不明显

19.某草原生态系统中植物和食草动物两个种群数量的动态模型如下图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.食草动物在第5~20年期间的种群数量大致呈“J”增长

B.两个种群在相互选择的过程中实现了共同进化

C.两个种群之间数量的动态变化依赖于负反馈调节

D.点a对应的纵坐标值代表食草动物的环境容纳量

20.关于群落的结构,以下理解不正确的是( )

A.湿地由浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬等,体现了群落的水平结构

B.动物在群落中垂直分布与植物的分层现象密切相关

C.淡水鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关

D.竹林中的箭竹高低错落有致,其在垂直结构上有垂直分层现象

21.下列关于四幅图的表述,正确的是( )

A.图丁中植物群落结构的分层现象是由于动物的分层导致的

B.图乙种群数量呈“S”型增长,密度对其增长的制约逐渐减弱

C.图丙中两种草履虫的数量此消彼长,他们之间为捕食关系

D.若种群的年龄组成如图甲所示,则该种群数量可能会上升

22.下图为某农业生态系统示意图,下列叙述正确的是( )

A.该生态系统的群落内部完成物质循环

B.输入该生态系统的总能量大于农作物固定的太阳能

C.沼渣中能量被农作物重新利用可提高能量利用率

D.家畜到人的能量传递效率是b/a×100%

23.“碳汇渔业”是指通过渔业生产活动促进水生生物吸收水体中的CO2,并通过收获把这些碳移出水体的过程和机制,实质是利用海洋生物间的营养关系促进对环境友好的碳循环。2022年元旦在福建连江正式完成全国首宗海洋渔业碳汇交易,标志着我国海洋渔业碳汇交易领域实现“零的突破”。下列说法不正确的是( )

A.动植物的遗体残骸沉积于海底可减少CO2的排放

B.合理养殖海带、紫菜,能提高生产者固定的CO2总量

C.合理养殖贝类,其捕食作用能提高生产者固定CO2的总量

D.海带、贝类及鱼类所含有的能量总和是该生态系统固定的总能量

24.“......以薅茶蓼。茶蓼朽止,黍稷茂止”出自《诗经》。我国古代的劳动人民很早就认识到禾苗要茂盛生长,需要拔除杂草,杂草腐烂后可作为绿肥。下列叙述错误的是( )

A.农田生物群落中优势种的保持与人的作用密切相关

B.农田土壤中的小动物类群不存在垂直分层现象

C.杂草腐烂后可作为绿肥促进物质的循环利用

D.除草能使作物吸收更多的光能从而制造更多的有机物

25.某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定。该动物个体从出生到性成熟需要6个月。下图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄组的个体数)。下列关于该种群的叙述,错误的是( )

A.该种群10月份的出生率可能为0 B.天敌的迁入可能影响该种群的年龄结构

C.该种群的年龄结构随着季节更替而变化 D.大量诱杀雄性个体不会影响该种群的密度

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、实验题

26.某湿地物种资源丰富,孕育着湿地松、芦苇、藻类植物、浮游动物、细菌、真菌等生物,某科研小组对该湿地生态系统进行了相关研究。请回答下列问题:

(1)芦苇能分泌抑制藻类生长的物质,两类生物之间的关系是__________。

(2)分析湿地生态系统的营养结构发现,低营养级个体数量一般较多,高营养级个体数量一般较少,从能量流动角度分析,原因是_________。

(3)调查发现湿地内某些植物的种子必须接受某种波长的光照射才能萌发生长,这说明生命活动的正常进行,离不开_________的作用。

(4)小卷叶蛾幼虫是危害湿地松的林业害虫,赤眼蜂是该虫的天敌。为研究湿地松抵抗虫害的机制,某科研小组用丁原醇溶剂分别提取了正常湿地松的挥发物A和受虫害后的湿地松挥发物B,进行相关实验。实验中每组使用两种物质,每组实验随机选取50只赤眼蜂,观察其对这两种物质的选择情况,结果如下表所示。

组别 第一组 第二组 第三组

挥发物A 对照物质| 挥发物B 对照物质 挥发物A 挥发物B

赤眼蜂(只) 35 15 43 7 17 33

实验中的对照物质是_________。实验说明,正常湿地松能产生挥发物A吸引赤眼蜂寻找食物,其遭受虫害后产生的__________,以避免虫害。

三、非选择题

27.某学习小组调查了某块稻田,统计了稻飞虱(水稻害虫)和青蛙(稻飞虱的天敌)的数量变化情况,并绘制成图甲。假设该稻田中某昆虫当年的种群数量为Nt,一年后的种群数量为Nt+1,图乙表示Nt与Nt+1/Nt的关系。请回答下列有关问题:

(1)水稻的空间特征是__________(填“均匀型”“随机型”或“集群型”)。调查该稻田中某种双子叶杂草的种群密度应采用__________法,取样的关键是要做到__________取样。

(2)在图甲中I点以后稻飞虱的数量逐渐下降,可能是稻飞虱数量的增加引起__________的数量减少,还可能是__________。

(3)如果在图甲中I点施用杀虫剂,稻飞虱的数量明显下降,但一段时间后稻飞虱的__________________________________________________(不考虑天敌的影响)。

(4)据图乙分析:

①当Nt为a时,该种群的年龄组成为__________型。

②当Nt为b时,该种群的出生率__________死亡率。

③当Nt为__________时,该种群数量维持相对稳定。

28.图1表示该河流的能量金字塔(甲、乙、丙为3种鱼,丁为1种水鸟,甲不摄食藻类,箭头指示能量流动方向),图2表示部分能量流动关系(图中数字表示同化的能量)。请回答下列问题:

(1)结合图1和图2,该生态系统未呈现的成分是______________。

(2)图1所示食物网中,次级消费者是___________,丁与丙之间的种间关系是________。

(3)根据图1分析,除了图2中已经标出的能量去向之外,乙的能量去向还有___________。

(4)结合图2分析,图1所示食物网中第一营养级到第二营养级能量的传递效率_________________(在大于、小于或等于)7.6%。

(5)经检测,水体中含有某种可被生物富集的农药,推测此农药含量最高的物种是_____。

四、综合题

29.某地为解决生活污水的净化问题,而建立了一个人工湿地,该人工湿地中的生物主要有芦苇、荷花、藻类、轮虫以及人工放养的鱼和鸭等。如图为该人工湿地生态系统的碳循环图解,请据图回答问题:

(1)流经该人工湿地的总能量是_______________________ 。

(2)图中的A、B、D共同构成了_______,碳在①②两个过程中分别主要以_______ 、 _________形式进行传递。

(3)鱼类属于图中的_______(填字母),我们常用_______法调查鱼类的种群密度。

(4)湿地植物有沉水植物、浮叶植物、挺水植物等,其配置情况体现了群落的_______结构。

30.某湿地的70%的面积为河港、池塘、湖漾、沼泽等水域。图甲是该湿地生态系统的碳循环模式图;图乙是该湿地生态系统的某一食物网示意图,请回答:

(1)如图甲所示,该湿地生态系统中,__________(填字母)共同构成生物群落。

(2)图乙中若鸟类的数量大量减少,那么短时间内蛙的数量__________,鱼类的数量__________,蛇的数量__________,蝗虫的数量__________。

(3)图乙所示食物网共有_____条食物链,其中蛇处于第_____营养级,写出其中一条最长的食物链______。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C2.B3.B4.A5.C 6.A7.C8.B9.D10.C 11.B12.D13.D14.C15.A 16.A17.B18.C19.D20.D 21D 22.B 23.D 24.B 25.D

26. 竞争 能量是逐级递减的,营养级越高获得的能量越少 营养结构的复杂程度(或生态系统的生物种类多少) 信息 丁原醇溶剂 挥发物B对赤眼蜂的吸引力更大

27. 均匀型 样方 随机 水稻 青蛙数量的增加 具有杀虫剂抗性的稻飞虱存活并大量繁殖 衰退 大于 c

28. 非生物的物质和能量 丙和丁 捕食和竞争 传递给丁、自身呼吸作用以热能形式散失 大于 丁

29. 生产者固定的太阳能和生活污水中有机物的化学能 生物群落 CO2 含碳有机物 D 标志重捕法 垂直

30. ABCE

9 三四五 植物→沼虾→鱼类→鸟类→蛇 或 植物→螺→鱼类→鸟类→蛇 或 植物→蝗虫→蛙→鸟类→蛇

答案第1页,共2页

同课章节目录