黑龙江省绥化市肇东市第四中学校2023-2024学年高三上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省绥化市肇东市第四中学校2023-2024学年高三上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 63.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-04 21:03:50 | ||

图片预览

文档简介

肇东四中2023-2024学年上期末考试高三历史试卷

单项选择题

1.下表中的史料反映了秦代( )

记载 出处

有事请也,必以书,毋口请,毋羁请(托人转达)。 《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日毕,勿敢留。留者以律论之。 《睡虎地秦墓竹简·行书》

A.文书行政管理制度严密 B.严刑酷法实行暴政

C.地方官员权力被严重削弱 D.政府行政效率低下

2.通过对从秦朝到清朝中央、地方两级官制演变的基本史实学习,你认为中国古代政治制度发展趋势是( )

①削弱地方,加强中央 ②削弱相权,加强君权

③对边疆地区的管辖和治理日趋严密 ④逐渐强化对地方官吏的控制和监视

①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

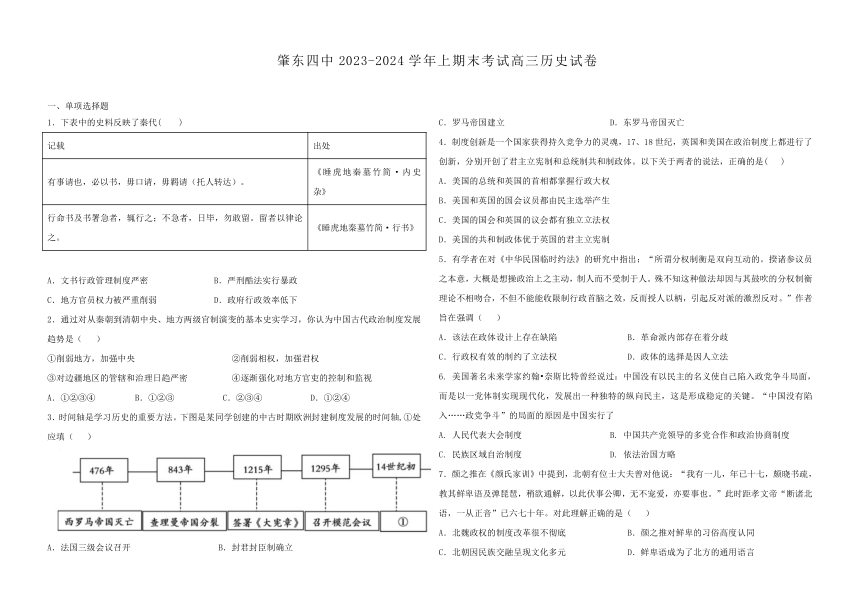

3.时间轴是学习历史的重要方法。下图是某同学创建的中古时期欧洲封建制度发展的时间轴,①处应填( )

A.法国三级会议召开 B.封君封臣制确立

C.罗马帝国建立 D.东罗马帝国灭亡

4.制度创新是一个国家获得持久竞争力的灵魂,17、18世纪,英国和美国在政治制度上都进行了创新,分别开创了君主立宪制和总统制共和制政体。以下关于两者的说法,正确的是( )

A.美国的总统和英国的首相都掌握行政大权

B.美国和英国的国会议员都由民主选举产生

C.美国的国会和英国的议会都有独立立法权

D.美国的共和制政体优于英国的君主立宪制

5.有学者在对《中华民国临时约法》的研究中指出:“所谓分权制衡是双向互动的。揆诸参议员之本意,大概是想操政治上之主动,制人而不受制于人。殊不知这种做法却因与其鼓吹的分权制衡理论不相吻合,不但不能能收限制行政首脑之效,反而授人以柄,引起反对派的激烈反对。”作者旨在强调( )

A.该法在政体设计上存在缺陷 B.革命派内部存在着分歧

C.行政权有效的制约了立法权 D.政体的选择是因人立法

6. 美国著名未来学家约翰 奈斯比特曾经说过:中国没有以民主的名义使自己陷入政党争斗局面,而是以一党体制实现现代化,发展出一种独特的纵向民主,这是形成稳定的关键。“中国没有陷入……政党争斗”的局面的原因是中国实行了

A. 人民代表大会制度 B. 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

C. 民族区域自治制度 D. 依法治国方略

7.颜之推在《颜氏家训》中提到,北朝有位士大夫曾对他说:“我有一儿,年已十七,颇晓书疏,教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解,以此伏事公卿,无不宠爱,亦要事也。”此时距孝文帝“断诸北语,一从正音”已六七十年。对此理解正确的是( )

A.北魏政权的制度改革很不彻底 B.颜之推对鲜卑的习俗高度认同

C.北朝因民族交融呈现文化多元 D.鲜卑语成为了北方的通用语言

8.据《明史·职官志》记载,明代某官职是“天子耳目风纪之司”,主要职责是“凡大臣奸邪、小人构党、作威福乱政者,劾;凡百官猥茸贪冒坏官纪者,劾;凡学术不正、上书陈言变乱成宪、希进者,劾。”该官职应该隶属于( )

A.六部 B.谏院 C.都察院 D.内阁

9.2005年,我国公务员制度正式形成,但我国公务员制度不搞“政治中立”,坚持党管干部,不搞“两官分途”,坚持服务于民的宗旨。造成我国公务员制与西方公务员制不同的主要原因是( )

A.两极格局和冷战思维的影响 B.东西方社会制度和国情不同

C.西方公务员制存在重大缺陷 D.中国近代公务员制度的影响

10.王阳明在率军镇压南赣等地的动乱后,制定并推行《南赣乡约》,结果,“近被政教,甄陶稍识,礼度趋正,休风惟日有渐矣。士知守法,民皆力农,骎骎乎有振兴之意”。由此可知,《南赣乡约》的推行( )

A.表明乡约具有明显的民办色彩 B.促进了当地社会秩序的稳定

C.强化了政府对乡约组织的管控 D.增强了民众的情感归属意识

11. 《十二铜表法》规定:不得为任何个人的利益,制定特别的法律。《唐律疏议》规定:“诸八议者(注:八议指亲、故、贤、能、功等八类人),犯死罪,皆圣所生及应议之状,先奏请议,议定奏裁,流罪以下,减一等”。相比之下,两者最大的区别是( )

A. 是否正视纲常伦理 B. 皇帝是否拥有最高裁决权

C. 是否保护个人利益 D. 是否重视法律的公平公正

12.1804年的《法国民法典》借鉴了《查士丁尼民法大全》中的《法学阶梯》的结构体系,并确立了所有权绝对、契约自由、过失责任三项基本原则。它与《德国民法典》是欧洲大陆法系的两大具有代表性的法律制度。这表明罗马法( )

成为近代西方的主要法学渊源和法律先导

B.为推动资本主义发展提供了有力武器

C.成为资产阶级对外扩张征服世界的理论

D.是世界史上最早的系统完备的法律体系

13. 1764年7月,意大利人贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》一书中提出:在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。贝卡利亚的说法体现了( )

A. 无罪推定原则 B. 社会契约思想

C. 权力制衡原则 D. 程序公正理论

14.唐朝疆域广阔,民族政策也较为开明。下列叙述中,哪些是唐朝为加强同少数民族关系所采取的措施( )

①皇室与少数民族首领通婚 ②册封少数民族首领

③在边疆地区设立管辖机构 ④对少数民族发动战争,干涉少数民族内部事务

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①②

15.1648年的《威斯特伐利亚和约》提出:为解决洛林问题,有关方面“应提交双方提名的仲裁人,或由法国和西班牙之间签订一项条约,或采取其他某些友好的办法来解决……而不使用武力”。这一规定( )

A.提供了解决国际争端的典范 B.削弱了法国及其盟国的势力

C.解决了欧洲各国之间的矛盾 D.受到了《万国公法》的影响

16. 新中国成立后,共和国的领导人和外交家们用自己的智慧和魄力,在外交舞台上完成了一次次精彩的演出。下表是关于新中国对外关系的策略与史实,对应正确的是( )

选项 策略 史实

① “另起炉灶” 同苏联等17个国家正式建立了外交关系

② 和平共处五项原则 1954年,周恩来访问印度和缅甸

③ “求同存异”方针 1955年,促进日内瓦会议取得圆满成功

④ 全方位外交 1971年,中国恢复在联合国的合法席位

A. ① B. ② C. ③ D. ④

二、材料分析题

17.“文明的多样性是人类社会的基本特征,今日中国应用发展的眼光,世界的眼光审视人类各种不同的文明模式。”

材料一 中国的传统:中国发展模式的价值内容,源于延续几千年的政治传统。这种传统达到西方难以企及的历史高度:一是历史上强大的中央集权国家,而非欧洲那样由封建领主或教会掌握;二是高度的行政管理体制,官员由公正、普遍的考试制度选拔,而非西方或中东那样由世袭或门第操纵;三是政治对人民负责,体现“民本主义”。

——俞邃《关于“中国模式”之我见》

材料二 雅典模式:“我们(雅典)的制度被称作民主政治,那是千真万确的,因为政权不是在少数人手中,而是在多数人手里。”

——《希腊伯罗奔尼撒战争史》

材料三 英美模式:英国“光荣革命”(实际是一次改变)大概是我心目中最完美的一次政治设计。它在一个长期专制统治的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。……这大概是改造专制制度以进行制度创新、摆脱专制的革命循环、走向长治久安的最完美的例子。这个例子对中国有意义,而美国在英国民主制度的基础上发展民主制度的历史对中国意义不大,因为中国不是像美国这类“没有历史的国家”。

——杨小凯《中国政治随想录》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,说明中国政治传统的特点。(6分)

(2)依据材料二并结合所学知识,说明雅典民主的特点。(6分)

(3)“光荣革命”创造了什么完美的政治设计?(2分)该设计是如何有效控制“控制者”的? (6分)

(4)材料三美国是个“没有历史的国家”指什么?(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 18世纪初,为了防止国王通过任命官员千预议会活动,英国规定除了大臣以外,官员不得当选为下院议员。19世纪初,为了保证政府工作不受政党更替的影响,英国的一些政府部门开始设立常务次官的职位。1854年,英国与俄国在克里米亚作战,英军因后勤供应问题伤亡严重,加剧了人们对政府官员管理能力的强烈不满。随后英国相继颁布法令,建立不受党派干涉的文官委员会对被推荐的候选人进行考试,以及多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,最终确立了文官制度。

——《英国近代文官制度的建立及其影响》

材料二 南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。公务员的选任由最高可考试机关——考试院负责,“所有公务员均须依法律,经考试院考选、铨叙,方得任用”。1929年,国民政府公布了第一部《考试法》,允许女子参加考试。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人

——摘编自姬丽萍《民国时期公务员(文官)考铨制度研究述评》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,简析19世纪以来英国近代文官制度建立的背景。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括南京国民政府时期文官制度同英国近代文官制度的相同之处。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清康熙时解除海禁,在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关,管理对外贸易。海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税,包括正税和杂税,税率总计10%左右。乾隆时期对浙海关税率提高两倍,试图“寓禁于征”,但效果不显著,之后实行粤海关一口通商。

——摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》等

材料二 1843年,《五口通商章程及海关税则》规定,进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低。此后,列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

材料三 1950年,政务院确立改造海关的基本方针,海关税则“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争”。在海关税率方面,根据国家经济情况和国内需要予以调整,“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”。同年,中国对外贸易出现了70余年来未有的出超。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》等

请回答:

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清代海关税率的变化。(3分)简析其原因。(3分)

(2)根据材料三并结合所学知识,简析1950年中国海关税率调整的特征。(2分)

20.阅读材料,完成下列要求。

新中国成立后,我国广泛发展同世界各国的友好关系,在外交领域取得了举世瞩目的成就。下表是新中国外交的一些重要事件。

时间 事件

1950年2月 中苏两国签署《中苏友好同盟互助条约》

1954年6月 中印、中缅双方正式倡议将和平共处五项原则作为国际关系的准则

1955年4月 中国参加万隆会议,提出“求同存异”的方针

1964年 中国与法国建交,实现了中国通西方大国关系的突破

1971年 中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利

1972年 中美关系开始走向正常化,中日正式建交

1989年 中苏两国实现国家关系正常化

2001年12月 中国正式加入世界贸易组织

2013年 中国提出建设“丝绸之路经济带”和21世纪海上丝绸之路合作倡议

2016年 二十国集团(G20)领导人峰会在杭州举行

根据材料并结合我国外交历程,以“新中国的外交”为主题,自选一个角度,自拟题

目并展开论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰,表述成文)

班级 肇东四中2023-2024学年上期末考试高三历史试卷答题卡

姓名

学号 一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

二、材料分析题

(1)

(2)

(3)

19.(1)

(2)

20.

(4)

18.(1)

(2)

肇东四中高三历史试题答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A A A A A B C C B B D A A C A B

二、材料分析题

17、 (1)专制主义中央集权;科举选拔官员;民本思想。(6分)

(2)特点:人民主权、轮番而治、直接民主。(6分)

(3)政治设计:君主立宪政体。(2分)

如何控制:①颁布《权利法案》,限制王权;

②确立法律至上、议会主权的原则;

③实行责任内阁制,内阁首相掌握行政权。(6分)

指没有君主专制的历史传统。(2分)

18.(1)背景:工业革命的推动;英国君主立宪制的不断完善;

政党更替影响政府工作;克里米亚战争所暴露出的政府管理的弊端。(4分)

(2)相同之处:公开考试,择优录取;通过法律进行规范;设立专门的机构负责管理。(4分)

19、(1)变化:从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率;出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。(3分)

原因:清代中前期限制中外贸易,鸦片战争后国门被打开;协定关税,海关主权丧失;列强向中国倾销商品。(3分)

特征:完全自主;税率灵活,根据国家需要调整。(2分)

20.标题(论点):新中国独立自主的和平外交之路。 (备选标题:从“一边倒“到“人类命运共同体”、中国特色大国外交之路等)

新中国成立后,我国始终坚持独立自主的和平外交方针,走出了一条中国特色大国外交新路。新中国的成立,为结束百余年来屈辱外交奠定了基础。毛泽东先后提出了“另起炉灶“打扫

干净屋子再请客”一边倒“三条方针,为新中国建立后开创新型外交指明了方向。中苏两国签署了《中苏友好同盟互助条约》,中国与苏联等10个人民民主国家建交,迅速了打开了

外交局面,巩固了新生的人民政权。进入20世纪70年代,国际局势发生重大变化,中国主动改变外交策略,打开了外交的新局面。1971年,中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利。1972年,以尼克松访华为标志,中美关系开始走向正常化,同年,中日正式建交。中国迎来又一次建交高潮。这些外交活动极大地改善了中国的安全环境,拓展了外交活动的空间。改革开放以来,特别是中共十八大以来,中国综合国力显著提高,国际影响力不断扩大,党中央把握新时代中国和世界发展大势,在对外工作上进行一系列重大理论和实践创新,形成了习近平外交思想。新时代,中国积极促进全球治理体系的改革与完善,通过推动《巴黎协定》生效、倡议设立亚洲基础设施投资银行、主办博螫亚洲论坛等外交活动,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

外交是内政的延续。新中国不断推进外交理论和实践创新,走出了一条中国特色大国外交新路,有力地推动了中国式现代化。

观点:新中国外交变化呈现鲜明的时代特色。

论述:新中国成立初期,为打破美国等国的孤立和封锁,巩固新生的人民政权,中国在外交上奉行了“一边倒“外交战略,中苏两国签署了《中苏友好同盟互助条约》,中国与苏联等10个人民

民主国家建交,迅速打开了外交局面,巩固了新生的人民政权。20世纪60年代,国际力量发生了分化,中苏关系产生摩擦并逐渐恶化,受此影响,中国外交战略也进行了调整,中国积极发展与第三世界国家的关系。20世纪70年代,中国重返联合国,中国与美国改善外交关系,中日正式建交,中国迎来又一次建交高潮。1978年党的十一届三中全会后,中国进入改革开放新时期,这一时期经济建设成为我国工作的重心。我国提出了“不结盟“和平与发展,战略伙伴关系"等外交概念,这些概念体现了世界和平发展的潮流,以及我国和平发展、有所作为的时代要求,也为新中国的经济发展创

造了稳定的环境。中共十八大以来,面对百年大变局”,我国在外交上主张和平发展、合作共赢、积极有为。中国始终坚持人类命运共同体的外交理念,这一外交理念体现了当今世界局势和我国发展诉求。

总之,在不同时期,新中国外交领域提出了若干重要外交概念,用来界定国际形势、归纳外交原则、规划外交政策、指导外交实践,这些外交理念也体现不同时期的时代特色。

单项选择题

1.下表中的史料反映了秦代( )

记载 出处

有事请也,必以书,毋口请,毋羁请(托人转达)。 《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日毕,勿敢留。留者以律论之。 《睡虎地秦墓竹简·行书》

A.文书行政管理制度严密 B.严刑酷法实行暴政

C.地方官员权力被严重削弱 D.政府行政效率低下

2.通过对从秦朝到清朝中央、地方两级官制演变的基本史实学习,你认为中国古代政治制度发展趋势是( )

①削弱地方,加强中央 ②削弱相权,加强君权

③对边疆地区的管辖和治理日趋严密 ④逐渐强化对地方官吏的控制和监视

①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

3.时间轴是学习历史的重要方法。下图是某同学创建的中古时期欧洲封建制度发展的时间轴,①处应填( )

A.法国三级会议召开 B.封君封臣制确立

C.罗马帝国建立 D.东罗马帝国灭亡

4.制度创新是一个国家获得持久竞争力的灵魂,17、18世纪,英国和美国在政治制度上都进行了创新,分别开创了君主立宪制和总统制共和制政体。以下关于两者的说法,正确的是( )

A.美国的总统和英国的首相都掌握行政大权

B.美国和英国的国会议员都由民主选举产生

C.美国的国会和英国的议会都有独立立法权

D.美国的共和制政体优于英国的君主立宪制

5.有学者在对《中华民国临时约法》的研究中指出:“所谓分权制衡是双向互动的。揆诸参议员之本意,大概是想操政治上之主动,制人而不受制于人。殊不知这种做法却因与其鼓吹的分权制衡理论不相吻合,不但不能能收限制行政首脑之效,反而授人以柄,引起反对派的激烈反对。”作者旨在强调( )

A.该法在政体设计上存在缺陷 B.革命派内部存在着分歧

C.行政权有效的制约了立法权 D.政体的选择是因人立法

6. 美国著名未来学家约翰 奈斯比特曾经说过:中国没有以民主的名义使自己陷入政党争斗局面,而是以一党体制实现现代化,发展出一种独特的纵向民主,这是形成稳定的关键。“中国没有陷入……政党争斗”的局面的原因是中国实行了

A. 人民代表大会制度 B. 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

C. 民族区域自治制度 D. 依法治国方略

7.颜之推在《颜氏家训》中提到,北朝有位士大夫曾对他说:“我有一儿,年已十七,颇晓书疏,教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解,以此伏事公卿,无不宠爱,亦要事也。”此时距孝文帝“断诸北语,一从正音”已六七十年。对此理解正确的是( )

A.北魏政权的制度改革很不彻底 B.颜之推对鲜卑的习俗高度认同

C.北朝因民族交融呈现文化多元 D.鲜卑语成为了北方的通用语言

8.据《明史·职官志》记载,明代某官职是“天子耳目风纪之司”,主要职责是“凡大臣奸邪、小人构党、作威福乱政者,劾;凡百官猥茸贪冒坏官纪者,劾;凡学术不正、上书陈言变乱成宪、希进者,劾。”该官职应该隶属于( )

A.六部 B.谏院 C.都察院 D.内阁

9.2005年,我国公务员制度正式形成,但我国公务员制度不搞“政治中立”,坚持党管干部,不搞“两官分途”,坚持服务于民的宗旨。造成我国公务员制与西方公务员制不同的主要原因是( )

A.两极格局和冷战思维的影响 B.东西方社会制度和国情不同

C.西方公务员制存在重大缺陷 D.中国近代公务员制度的影响

10.王阳明在率军镇压南赣等地的动乱后,制定并推行《南赣乡约》,结果,“近被政教,甄陶稍识,礼度趋正,休风惟日有渐矣。士知守法,民皆力农,骎骎乎有振兴之意”。由此可知,《南赣乡约》的推行( )

A.表明乡约具有明显的民办色彩 B.促进了当地社会秩序的稳定

C.强化了政府对乡约组织的管控 D.增强了民众的情感归属意识

11. 《十二铜表法》规定:不得为任何个人的利益,制定特别的法律。《唐律疏议》规定:“诸八议者(注:八议指亲、故、贤、能、功等八类人),犯死罪,皆圣所生及应议之状,先奏请议,议定奏裁,流罪以下,减一等”。相比之下,两者最大的区别是( )

A. 是否正视纲常伦理 B. 皇帝是否拥有最高裁决权

C. 是否保护个人利益 D. 是否重视法律的公平公正

12.1804年的《法国民法典》借鉴了《查士丁尼民法大全》中的《法学阶梯》的结构体系,并确立了所有权绝对、契约自由、过失责任三项基本原则。它与《德国民法典》是欧洲大陆法系的两大具有代表性的法律制度。这表明罗马法( )

成为近代西方的主要法学渊源和法律先导

B.为推动资本主义发展提供了有力武器

C.成为资产阶级对外扩张征服世界的理论

D.是世界史上最早的系统完备的法律体系

13. 1764年7月,意大利人贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》一书中提出:在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定他已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公共保护。贝卡利亚的说法体现了( )

A. 无罪推定原则 B. 社会契约思想

C. 权力制衡原则 D. 程序公正理论

14.唐朝疆域广阔,民族政策也较为开明。下列叙述中,哪些是唐朝为加强同少数民族关系所采取的措施( )

①皇室与少数民族首领通婚 ②册封少数民族首领

③在边疆地区设立管辖机构 ④对少数民族发动战争,干涉少数民族内部事务

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①②

15.1648年的《威斯特伐利亚和约》提出:为解决洛林问题,有关方面“应提交双方提名的仲裁人,或由法国和西班牙之间签订一项条约,或采取其他某些友好的办法来解决……而不使用武力”。这一规定( )

A.提供了解决国际争端的典范 B.削弱了法国及其盟国的势力

C.解决了欧洲各国之间的矛盾 D.受到了《万国公法》的影响

16. 新中国成立后,共和国的领导人和外交家们用自己的智慧和魄力,在外交舞台上完成了一次次精彩的演出。下表是关于新中国对外关系的策略与史实,对应正确的是( )

选项 策略 史实

① “另起炉灶” 同苏联等17个国家正式建立了外交关系

② 和平共处五项原则 1954年,周恩来访问印度和缅甸

③ “求同存异”方针 1955年,促进日内瓦会议取得圆满成功

④ 全方位外交 1971年,中国恢复在联合国的合法席位

A. ① B. ② C. ③ D. ④

二、材料分析题

17.“文明的多样性是人类社会的基本特征,今日中国应用发展的眼光,世界的眼光审视人类各种不同的文明模式。”

材料一 中国的传统:中国发展模式的价值内容,源于延续几千年的政治传统。这种传统达到西方难以企及的历史高度:一是历史上强大的中央集权国家,而非欧洲那样由封建领主或教会掌握;二是高度的行政管理体制,官员由公正、普遍的考试制度选拔,而非西方或中东那样由世袭或门第操纵;三是政治对人民负责,体现“民本主义”。

——俞邃《关于“中国模式”之我见》

材料二 雅典模式:“我们(雅典)的制度被称作民主政治,那是千真万确的,因为政权不是在少数人手中,而是在多数人手里。”

——《希腊伯罗奔尼撒战争史》

材料三 英美模式:英国“光荣革命”(实际是一次改变)大概是我心目中最完美的一次政治设计。它在一个长期专制统治的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。……这大概是改造专制制度以进行制度创新、摆脱专制的革命循环、走向长治久安的最完美的例子。这个例子对中国有意义,而美国在英国民主制度的基础上发展民主制度的历史对中国意义不大,因为中国不是像美国这类“没有历史的国家”。

——杨小凯《中国政治随想录》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,说明中国政治传统的特点。(6分)

(2)依据材料二并结合所学知识,说明雅典民主的特点。(6分)

(3)“光荣革命”创造了什么完美的政治设计?(2分)该设计是如何有效控制“控制者”的? (6分)

(4)材料三美国是个“没有历史的国家”指什么?(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 18世纪初,为了防止国王通过任命官员千预议会活动,英国规定除了大臣以外,官员不得当选为下院议员。19世纪初,为了保证政府工作不受政党更替的影响,英国的一些政府部门开始设立常务次官的职位。1854年,英国与俄国在克里米亚作战,英军因后勤供应问题伤亡严重,加剧了人们对政府官员管理能力的强烈不满。随后英国相继颁布法令,建立不受党派干涉的文官委员会对被推荐的候选人进行考试,以及多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,最终确立了文官制度。

——《英国近代文官制度的建立及其影响》

材料二 南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。公务员的选任由最高可考试机关——考试院负责,“所有公务员均须依法律,经考试院考选、铨叙,方得任用”。1929年,国民政府公布了第一部《考试法》,允许女子参加考试。据统计,1931—1948年,取录各类考试及格人员近300万人

——摘编自姬丽萍《民国时期公务员(文官)考铨制度研究述评》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,简析19世纪以来英国近代文官制度建立的背景。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括南京国民政府时期文官制度同英国近代文官制度的相同之处。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清康熙时解除海禁,在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关,管理对外贸易。海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税,包括正税和杂税,税率总计10%左右。乾隆时期对浙海关税率提高两倍,试图“寓禁于征”,但效果不显著,之后实行粤海关一口通商。

——摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》等

材料二 1843年,《五口通商章程及海关税则》规定,进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低。此后,列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

材料三 1950年,政务院确立改造海关的基本方针,海关税则“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争”。在海关税率方面,根据国家经济情况和国内需要予以调整,“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”。同年,中国对外贸易出现了70余年来未有的出超。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》等

请回答:

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清代海关税率的变化。(3分)简析其原因。(3分)

(2)根据材料三并结合所学知识,简析1950年中国海关税率调整的特征。(2分)

20.阅读材料,完成下列要求。

新中国成立后,我国广泛发展同世界各国的友好关系,在外交领域取得了举世瞩目的成就。下表是新中国外交的一些重要事件。

时间 事件

1950年2月 中苏两国签署《中苏友好同盟互助条约》

1954年6月 中印、中缅双方正式倡议将和平共处五项原则作为国际关系的准则

1955年4月 中国参加万隆会议,提出“求同存异”的方针

1964年 中国与法国建交,实现了中国通西方大国关系的突破

1971年 中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利

1972年 中美关系开始走向正常化,中日正式建交

1989年 中苏两国实现国家关系正常化

2001年12月 中国正式加入世界贸易组织

2013年 中国提出建设“丝绸之路经济带”和21世纪海上丝绸之路合作倡议

2016年 二十国集团(G20)领导人峰会在杭州举行

根据材料并结合我国外交历程,以“新中国的外交”为主题,自选一个角度,自拟题

目并展开论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰,表述成文)

班级 肇东四中2023-2024学年上期末考试高三历史试卷答题卡

姓名

学号 一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

二、材料分析题

(1)

(2)

(3)

19.(1)

(2)

20.

(4)

18.(1)

(2)

肇东四中高三历史试题答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A A A A A B C C B B D A A C A B

二、材料分析题

17、 (1)专制主义中央集权;科举选拔官员;民本思想。(6分)

(2)特点:人民主权、轮番而治、直接民主。(6分)

(3)政治设计:君主立宪政体。(2分)

如何控制:①颁布《权利法案》,限制王权;

②确立法律至上、议会主权的原则;

③实行责任内阁制,内阁首相掌握行政权。(6分)

指没有君主专制的历史传统。(2分)

18.(1)背景:工业革命的推动;英国君主立宪制的不断完善;

政党更替影响政府工作;克里米亚战争所暴露出的政府管理的弊端。(4分)

(2)相同之处:公开考试,择优录取;通过法律进行规范;设立专门的机构负责管理。(4分)

19、(1)变化:从不区分进口税率与出口税率,到区分进口税率与出口税率;出口税率高于进口税率;晚清海关税率较鸦片战争前降低。(3分)

原因:清代中前期限制中外贸易,鸦片战争后国门被打开;协定关税,海关主权丧失;列强向中国倾销商品。(3分)

特征:完全自主;税率灵活,根据国家需要调整。(2分)

20.标题(论点):新中国独立自主的和平外交之路。 (备选标题:从“一边倒“到“人类命运共同体”、中国特色大国外交之路等)

新中国成立后,我国始终坚持独立自主的和平外交方针,走出了一条中国特色大国外交新路。新中国的成立,为结束百余年来屈辱外交奠定了基础。毛泽东先后提出了“另起炉灶“打扫

干净屋子再请客”一边倒“三条方针,为新中国建立后开创新型外交指明了方向。中苏两国签署了《中苏友好同盟互助条约》,中国与苏联等10个人民民主国家建交,迅速了打开了

外交局面,巩固了新生的人民政权。进入20世纪70年代,国际局势发生重大变化,中国主动改变外交策略,打开了外交的新局面。1971年,中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利。1972年,以尼克松访华为标志,中美关系开始走向正常化,同年,中日正式建交。中国迎来又一次建交高潮。这些外交活动极大地改善了中国的安全环境,拓展了外交活动的空间。改革开放以来,特别是中共十八大以来,中国综合国力显著提高,国际影响力不断扩大,党中央把握新时代中国和世界发展大势,在对外工作上进行一系列重大理论和实践创新,形成了习近平外交思想。新时代,中国积极促进全球治理体系的改革与完善,通过推动《巴黎协定》生效、倡议设立亚洲基础设施投资银行、主办博螫亚洲论坛等外交活动,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

外交是内政的延续。新中国不断推进外交理论和实践创新,走出了一条中国特色大国外交新路,有力地推动了中国式现代化。

观点:新中国外交变化呈现鲜明的时代特色。

论述:新中国成立初期,为打破美国等国的孤立和封锁,巩固新生的人民政权,中国在外交上奉行了“一边倒“外交战略,中苏两国签署了《中苏友好同盟互助条约》,中国与苏联等10个人民

民主国家建交,迅速打开了外交局面,巩固了新生的人民政权。20世纪60年代,国际力量发生了分化,中苏关系产生摩擦并逐渐恶化,受此影响,中国外交战略也进行了调整,中国积极发展与第三世界国家的关系。20世纪70年代,中国重返联合国,中国与美国改善外交关系,中日正式建交,中国迎来又一次建交高潮。1978年党的十一届三中全会后,中国进入改革开放新时期,这一时期经济建设成为我国工作的重心。我国提出了“不结盟“和平与发展,战略伙伴关系"等外交概念,这些概念体现了世界和平发展的潮流,以及我国和平发展、有所作为的时代要求,也为新中国的经济发展创

造了稳定的环境。中共十八大以来,面对百年大变局”,我国在外交上主张和平发展、合作共赢、积极有为。中国始终坚持人类命运共同体的外交理念,这一外交理念体现了当今世界局势和我国发展诉求。

总之,在不同时期,新中国外交领域提出了若干重要外交概念,用来界定国际形势、归纳外交原则、规划外交政策、指导外交实践,这些外交理念也体现不同时期的时代特色。

同课章节目录