第二章《化学反应的方向、限度与速率》测试题(含解析)2023---2024学年上学期高二化学鲁科版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第二章《化学反应的方向、限度与速率》测试题(含解析)2023---2024学年上学期高二化学鲁科版(2019)选择性必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 963.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-03 15:50:53 | ||

图片预览

文档简介

第二章《化学反应的方向、限度与速率》测试题

一、单选题(共13题)

1.对可逆反应mA(g)+nB(g) pC(g)+qD(g) ΔH<0,下列叙述中正确的是

A.该反应的化学反应速率关系是mv逆(A)=q v逆(D)

B.若单位时间内生成pmol C的同时消耗m mol A,则反应一定处于平衡状态

C.达到化学平衡后,升高温度,则该反应的平衡向正反应方向移动

D.若该反应的图象如上图所示,则m+n=p+q,T22.水在高效催化剂表面光解的微观过程如图所示。下列说法中不正确的是

A.光解水实现了太阳能向化学能的转化 B.反应过程中有中间产物H2O2生成

C.反应Ⅱ中反应物的能量小于生成物的能量 D.反应Ⅰ中C3N4可降低反应的活化能

3.恒压密闭容器中充入H2S和CH4且n(H2S):n(CH4)=2:1,发生反应2H2S(g)+CH4(g)CS2(g)+4H2(g) ΔH。0.11MPa时,温度变化对平衡时各物质的物质的量分数的影响如图所示。下列说法正确的是

A.ΔH<0

B.将CS2液化或提高H2S与CH4物质的量的比例均可提高H2S的平衡转化率

C.若向容器中充入Ar(g),反应速率不变,平衡不移动

D.M点的Kp=8×10-4(MPa)2(Kp为以分压表示的平衡常数)

4.在如图所示的三个容积相同的容器①②③中均发生如下反应:3A(g)+B(g) 2C(g) △H<0。下列说法正确的是

A.若起始温度相同,分别向三个容器中充入1 mol A和1 mol B,则达到平衡时各容器中才物质的百分含量一定相同

B.若维持温度不变,起始时②中投入3 mol A、1 mol B;③中投入3 mol A,1 mol B和2molC,则达到平衡时,两容器中B的转化率②=③

C.若起始温度相同,分别向三个容器中充入3a mol A和a mol B,则达到平衡时各容器中A物质的转化率一定相同

D.若起始温度相同,分别向三个容器中充入3 mol A和1 mol B,则达到平衡时各容器中C物质的百分含量由大到小的顺序为③>②>①

5.关于反应3O2(g)2O3(g),反应过程中能量的变化如图所示.下列有关该反应的ΔH、ΔS的说法中正确的是

A.ΔH<0 ΔS<0 B.ΔH>0 ΔS<0

C.ΔH<0 ΔS>0 D.ΔH>0 ΔS>0

6.用足量的铁片与一定量的稀硫酸反应制氢气,下列措施既能使氢气的生成速率加快,又不影响氢气的产量的是

A.滴入适量Na2SO4溶液 B.不用稀硫酸,改用98%的浓硫酸

C.加入少量碳酸钠固体 D.不用铁片,改用等质量的铁粉

7.《科学》最近报道,我国科学家破解了豆科植物固氮“氧气悖论”,发现存在如下平衡:豆血红蛋白(根瘤菌,粉红色)蛋白(固氮酶)。下列说法错误的是

A.豆科植物固氮属于生物固氮

B.豆科植物根瘤菌呈粉红色

C.温度越高,固氨酶生物活性越高

D.氧气不足时,蛋白(固氮酶)会释放氧气

8.在一恒温、恒容容器内发生反应:C(s)+ H2O(g)CO(g)+H2(g)。下列条件不能确定可逆反应已达到化学平衡状态的是

A.体系的压强不再发生变化

B.气体密度不再发生变化

C.生成n mol CO的同时消耗n mol H2O

D.断裂1mo1H—H键的同时断裂2 mol H—O键

9.硫代硫酸钠溶液与稀硫酸反应的化学方程式为:Na2S2O3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+S↓+H2O,可以通过出现浑浊的快慢来判断反应的快慢程度,下列各组实验中最先出现浑浊的是

实验 反应温度/℃ Na2S2O3溶液 稀H2SO4 H2O

V/mL c/(mol L-1) V/mL c/(mol L-1) V/mL

A 25 5 0.1 10 0.1 5

B 35 5 0.2 5 0.2 10

C 25 6 0.2 5 0.2 9

D 35 8 0.15 10 0.1 2

A.A B.B C.C D.D

10.在温度体积不变的条件下发生反应:NO2(g)+SO2(g) SO3(g)+NO(g)将NO2与SO2以体积比3:1置于密闭容器中发生上述反应,下列能说明反应达到平衡状态的是

A.混合气体密度保持不变

B.体系压强保持不变

C.SO2和NO的体积比保持不变

D.每消耗1mol SO2的同时生成1molNO

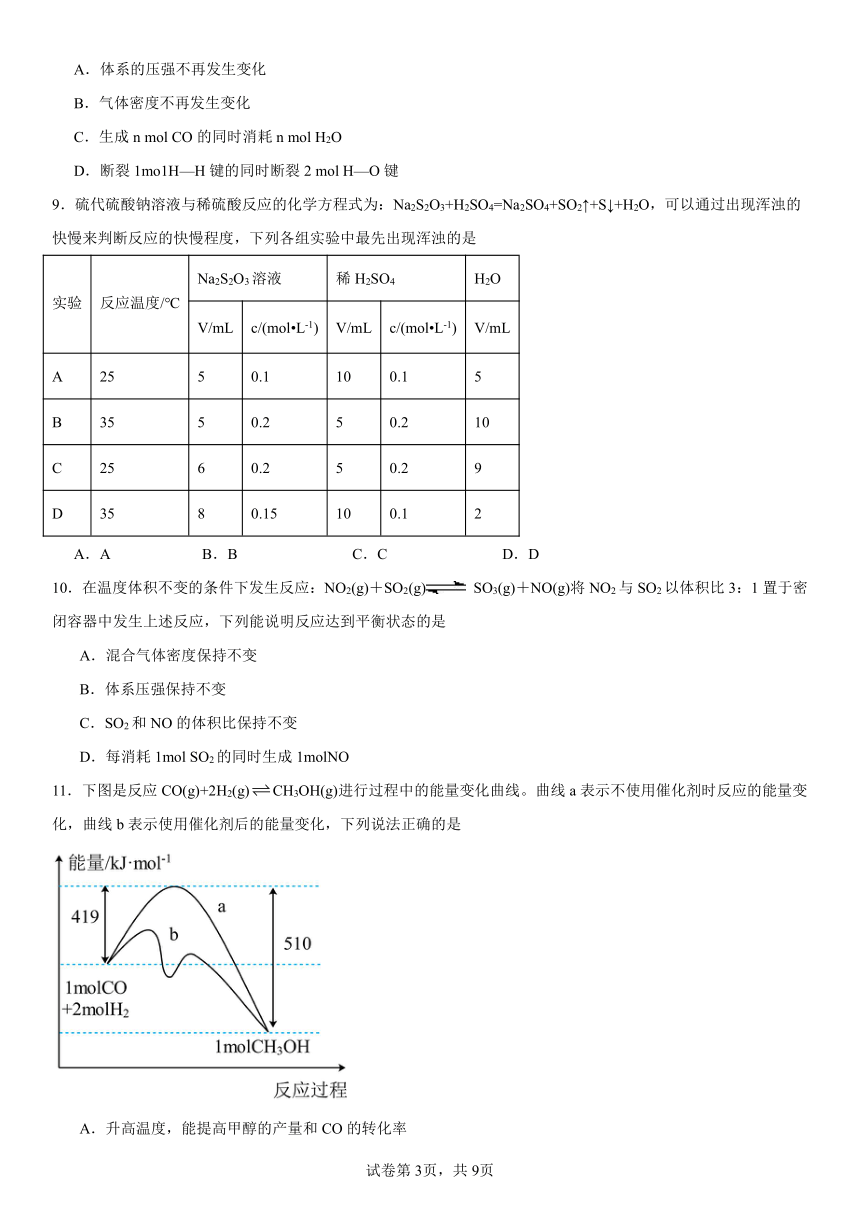

11.下图是反应CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)进行过程中的能量变化曲线。曲线a表示不使用催化剂时反应的能量变化,曲线b表示使用催化剂后的能量变化,下列说法正确的是

A.升高温度,能提高甲醇的产量和CO的转化率

B.使用催化剂后反应热减小,能耗降低

C.生成物的总键能大于反应物的总键能

D.热化学方程式为CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)-91kJ

12.科学工作者探讨了在CO2和H2合成HCOOH过程中固载Ru基催化剂可能的反应机理如图所示。下列说法错误的是。

A.固载Ru基催化剂可降低该反应的焓变

B.Ru配合物1、2、3、4中Ru的化合价不变

C.总反应的化学方程式为CO2+H2HCOOH

D.CO2浓度过大可能会影响催化剂的实际催化效率

13.在个容积均为的恒容密闭容器中发生反应:。改变容器Ⅰ的反应温度,平衡时与温度的关系如图所示。下列说法正确的是

容器编号 温度 起始物质的量

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A.该反应的

B.时,该反应的平衡常数为

C.容器Ⅰ与容器Ⅱ均在时达到平衡,总压强之比小于

D.若,达到平衡时,容器Ⅲ中的体积分数大于

二、填空题(共9题)

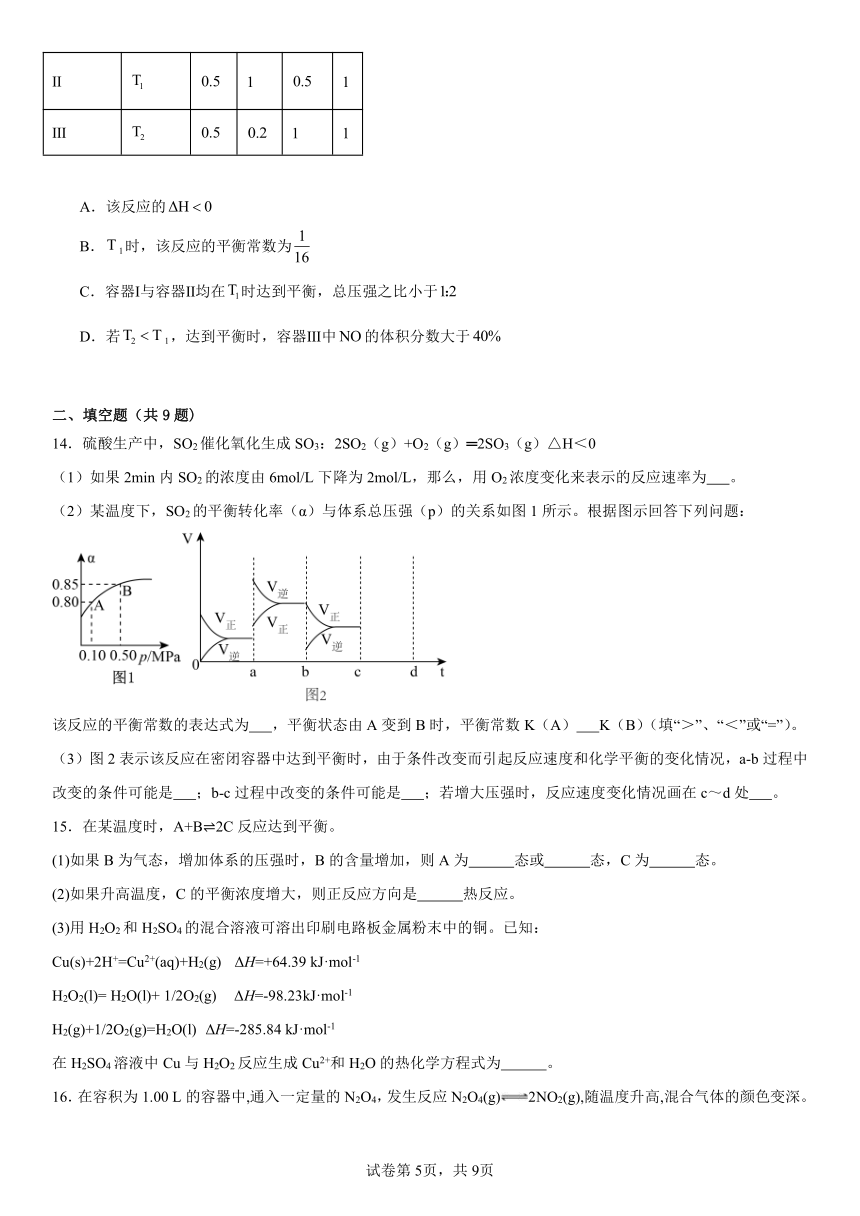

14.硫酸生产中,SO2催化氧化生成SO3:2SO2(g)+O2(g)═2SO3(g)△H<0

(1)如果2min内SO2的浓度由6mol/L下降为2mol/L,那么,用O2浓度变化来表示的反应速率为 。

(2)某温度下,SO2的平衡转化率(α)与体系总压强(p)的关系如图1所示。根据图示回答下列问题:

该反应的平衡常数的表达式为 ,平衡状态由A变到B时,平衡常数K(A) K(B)(填“>”、“<”或“=”)。

(3)图2表示该反应在密闭容器中达到平衡时,由于条件改变而引起反应速度和化学平衡的变化情况,a-b过程中改变的条件可能是 ;b-c过程中改变的条件可能是 ;若增大压强时,反应速度变化情况画在c~d处 。

15.在某温度时,A+B 2C反应达到平衡。

(1)如果B为气态,增加体系的压强时,B的含量增加,则A为 态或 态,C为 态。

(2)如果升高温度,C的平衡浓度增大,则正反应方向是 热反应。

(3)用H2O2和H2SO4的混合溶液可溶出印刷电路板金属粉末中的铜。已知:

Cu(s)+2H+=Cu2+(aq)+H2(g) ΔH=+64.39 kJ·mol-1

H2O2(l)= H2O(l)+ 1/2O2(g) ΔH=-98.23kJ·mol-1

H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l) ΔH=-285.84 kJ·mol-1

在H2SO4溶液中Cu与H2O2反应生成Cu2+和H2O的热化学方程式为 。

16.在容积为1.00 L的容器中,通入一定量的N2O4,发生反应N2O4(g)2NO2(g),随温度升高,混合气体的颜色变深。

回答下列问题:

(1)反应的ΔH 0(填“大于”或“小于”);100℃时,体系中各物质浓度随时间变化如上图所示。在0~60 s时段,反应速率v(N2O4)为 mol·L-1·s-1;反应的平衡常数K1为 。

(2)100℃时达平衡后,改变反应温度为T,经10 s又达到平衡,且c (N2O4)为0.01 mol·L-1。

① T 100℃(填“大于”或“小于”),判断理由是 。

② 计算温度T时反应的平衡常数K2 。

(3)温度T时反应达平衡后,将反应容器的容积减少一半,平衡向 (填“正反应”或“逆反应”)方向移动,判断理由是 。

17.向2 L密闭容器中通入a mol气体A和b mol气体B,在一定条件下发生反应:

xA(g)+yB(g)pC(g)+qD(g)

已知:平均反应速率v(C)=v(A);反应2 min时,A的浓度减少了,B的物质的量减少了mol,有a mol D生成。回答下列问题:

(1)反应2 min内,v(A)= 。

(2)化学方程式中,x= 、y= 、p= 、q= 。

(3)反应平衡时,D为2a mol,则B的转化率为 。

(4)反应达平衡时的压强与起始时的压强比 。

(5)如果其他条件不变,将容器的容积变为1 L,进行同样的实验,则与上述反应比较:反应速率 (填“增大”、“减小”或“不变”),理由是 ;

18.Ⅰ.一定温度下,在2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如图所示:

(1)从反应开始到10 s时,用Z表示的反应速率为 。

(2)该反应的化学方程式为 。

Ⅱ.在恒温恒容的密闭容器中,当下列物理量不再发生变化时:①混合气体的压强,②混合气体的密度,③混合气体的总物质的量,④混合气体的平均相对分子质量,⑤混合气体的颜色,⑥各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比

(3)一定能证明2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g)达到平衡状态的是 (填序号,下同)。

(4)一定能证明I2(g)+H2(g) 2HI(g)达到平衡状态的是 。

(5)一定能证明A(s)+2B(g) C(g)+D(g)达到平衡状态的是 。

19.某温度下,在一个2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,填写下列空白:

(1)从开始至2 min,X的平均反应速率为 。

(2)该反应的化学方程式为 。

(3)1 min时,v(正) v(逆),2 min时,v(正) v(逆)。(填“”或“”或“”)。

(4)上述反应在甲、乙两个相同容器内同时进行,分别测得甲中v(X)=9 mol/(L·min),乙中v(Y)=0.5 mol/(L·s),则 中反应更快。

(5)若X、Y、Z均为气体,在2 min时,向容器中通入氩气(容器体积不变),X的化学反应速率将 ,若加入适合的催化剂,Y的化学反应速率将 (填“变大”或“不变”或“变小”)。

20.回答下列问题

(1)向容积为的恒容密闭容器中加入活性炭(足量)和,发生反应,和的物质的量的变化情况如表所示。

物质的量/mol

0

0

①内,以表示的反应速率 。

②第后,温度调整到,数据变化如表所示,则 (填“>”“<”或“=”)。

(2)通过重整反应可以得到用途广泛的合成气,已知热化学方程式为。重整反应的反应速率方程为,其中为反应速率常数。下列说法正确的是 (填标号)。

a.增大的浓度,增大

b.增大的浓度,增大

c.及时分离出合成气,增大

d.升高温度,增大

(3)甲烷和水蒸气催化制氢主要有如下两个反应:

①

②

关于甲烷和水蒸气催化制氢反应,下列叙述正确的是___________(填标号)。

A.恒温、恒容条件下,加入稀有气体,压强增大,反应速率增大

B.恒温、恒容条件下,加入水蒸气,活化分子百分数增大,反应速率增大

C.升高温度,活化分子百分数增大,有效碰撞频率增大,反应速率增大

D.加入合适的催化剂,同时降低反应温度,能实现单位时间内转化率不变

21.氢气是热量高、无污染的燃料,天然气储量丰富是理想的制氢原料,研究甲烷制氢具有重要的理论和现实意义。

(1)甲烷水蒸气重整制氢:CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)△H1=+216kJ mol-1,温度1200k,压强0.2Mpa,水碳起始物质的量之比3:1,达到平衡时氢气的物质的量分数为0.3,甲烷转化率为 ,Kp= (Mpa)2 。理论上近似水碳比为 ,氢气的物质的量分数将达到最大。

(2)①将甲烷水蒸气重整和甲烷氧化重整两种方法结合,理论上按照空气、甲烷、水蒸气约15:7:1体积比进料(空气中氧气体积分数约为0.2),可以实现反应器中能量自给(不需要补充热量)。

甲烷氧化重整制氢:2CH4(g)+O2(g)=2CO(g)+4H2(g) △H2= kJ mol-1

②实际生产中,空气、甲烷、水蒸气按照约1:1:2体积比进料,增加水蒸气的作用是 ,还能发生 (用化学方程式表示)反应,从而获得更多的氢气。

(3)甲烷水蒸气重整过程中,温度1000K,原料气以57.6kg h-1通入容积为1L镍基催化反应器中,2-5s甲烷质量分数由7.32%变为5.32%,用甲烷表示2-5s的反应速率为 mol min-1 ,随着反应的进行反应速率会急速下降,可能的原因是甲烷等高温不稳定,造成 。有人提出将甲烷水蒸气重整和甲烷氧化重整两种方法结合则能解决这个问题,原因是 。

22.(1)催化重整不仅可以得到合成气(和),还对温室气体的减排具有重要意义。在一定温度下,测得某催化剂上沉积碳的生成速率方程为(k为速率常数)。在一定时,不同下积碳量随时间的变化趋势如图所示,则、、从大到小的顺序为 。

(2)对于反应,采用大孔弱碱性阴离子交换树脂催化剂,在和时的转化率随时间变化的结果如图所示:

比较a、b处反应速率大小: (填“大于”“小于”或“等于”)。反应速率,、分别为正、逆向反应速率常数,x为物质的量分数,计算a处的 (保留1位小数)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【分析】由图可知,压强增大,A的转化率不变,说明平衡不移动,该反应为气体体积不变的反应,则反应的化学计量数m+n=p+q;该反应为放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,A的转化率减小,由图可知,T2时A的转化率大于T1,则温度T2小于T1。

【详解】A.由化学反应速率比等于化学计量数之比可知,该反应的化学反应速率关系是qv逆(A)= m v逆(D) ,故A错误;

B.生成pmol C和消耗m mol A均代表正反应,则单位时间内生成pmol C的同时消耗m mol A不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,故B错误;

C.该反应为放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,故C错误;

D.由分析可知,反应的化学计量数m+n=p+q,温度T2小于T1,故D正确;

故选D。

2.C

【详解】A.利用太阳能实现了水的分解生成了氢气和氧气,故光解水实现了太阳能向化学能的转化,A正确;

B.反应Ⅰ中生成H2O2,在反应Ⅱ中H2O2又发生了分解产生H2O、O2,故H2O2是中间产物,B正确;

C.H2O2不稳定能量高,而H2O2、O2都是比较稳定的物质,总能量低,C错误;

D.在反应Ⅰ中C3N4是催化剂,催化剂可降低反应的活化能,D正确;

故合理选项是C。

3.D

【分析】由题干图示信息可知,刚开始时容器中只加入了H2S和CH4,曲线①代表H2S随温度变化曲线,曲线②代表CH4随温度变化曲线,曲线③代表H2随时间变化曲线,曲线④代表CS2随温度变化曲线,据此分析解题。

【详解】A.由分析可知,曲线①代表H2S随温度变化曲线,曲线②代表CH4随温度变化曲线,即升高温度平衡正向移动,正反应为吸热反应即ΔH>0,A错误;

B.将CS2液化即减小生成物浓度,平衡正向移动,H2S的平衡转化率增大,提高H2S与CH4物质的量的比例,平衡正向移动,CH4的平衡的转化率增大,而H2S的平衡转化率反而减小,B错误;

C.由题干信息可知,该容器为恒压密闭容器,若向容器中充入Ar(g),则容器体积增大,反应物、生成物浓度均减小,反应速率减慢,相当于减小压强,化学平衡正向移动,C错误;

D.由分析可知,曲线①代表H2S随温度变化曲线,曲线③代表H2随时间变化曲线,由题干图示信息可知,M点即H2S和H2的物质的量相等,由三段式分析:,则有:2a-2x=4x,解得x=,即平衡时H2S、CH4、CS2、H2的物质的量分别为:mol,mol、mol、mol ,则平衡时H2S的平衡分压为:×0.11MPa=0.04MPa,同理CH4、CS2、H2的平衡分压分别为:0.02MPa,0.01MPa,0.04MPa,故M点的Kp===8×10-4(MPa)2,D正确;

故答案为:D。

4.D

【分析】该反应是一个反应前后气体体积减小、放热的可逆反应,①容器是等容、变温条件,②是恒容条件,③是恒压条件,根据外界条件对化学平衡的影响分析。

【详解】A. 若起始温度相同,分别向三个容器中充入1molA和1molB,①②不利于向正反应方向移动,③有利于向正反应方向移动,所以则达到平衡时各容器中C物质的百分含量一定不相同,故A错误;

B. 若温度不变,反应过程中②的压强不断减小,③的压强始终不变,导致反应过程中③的压强始终比②大,有利于③向正反应方向移动,所以达到平衡时,两容器中B的转化率②<③,故B错误;

C. 若起始温度相同,分别向三个容器中充入3amolA和amolB,①②不利于向正反应方向移动,③有利于向正反应方向移动导致达到平衡时各容器中A物质的转化率不同,故C错误;

D. 若起始温度不变,反应过程中①相当于升高温度、减小压强,不利于平衡向正反应方向移动,②相当于减小压强,不利于向正反应方向移动,③压强始终比①②大,有利于向正反应方向移动,所以达到平衡时各容器中C物质的百分含量由大到小的顺序为③>②>①,故D正确。

故答案选:D。

5.B

【分析】

【详解】该反应的反应物能量比生成物能量低,为吸热反应,ΔH>0,该反应是熵减的化学反应,ΔS<0,选B。

6.D

【详解】A.滴入适量硫酸钠溶液,溶液的体积增大,溶液中氢离子浓度减小,生成氢气的反应速率减慢,故A错误;

B.若不用稀硫酸,改用98%的浓硫酸,铁在浓硫酸中发生钝化,没有氢气生成,故B错误;

C.加入少量碳酸钠固体,碳酸钠与稀硫酸反应,使溶液中氢离子浓度和物质的量都减小,生成氢气的反应速率减慢,氢气的产量降低,故C错误;

D.若不用铁片,改用等质量的铁粉,固体的表面积增大,与稀硫酸的接触面积增大,氢气的产量不变,生成氢气的反应速率加快,故D正确;

故选D。

7.C

【详解】A.根瘤菌内的固氮酶可将N2转变为氨以便植物利用,故豆科植物固氮属于生物固氮,A正确;

B.由题干信息可知,豆科植物根瘤菌呈粉红色,B正确;

C.酶都有最适宜的温度,故并不是温度越高,固氨酶生物活性越高,温度过高将使固氮酶失去活性,C错误;

D.根据反应豆血红蛋白(根瘤菌,粉红色)蛋白(固氮酶)可知,氧气不足时,上述平衡逆向移动,故蛋白(固氮酶)会释放氧气,D正确;

故答案为:C。

8.C

【分析】可逆反应C(s)+ H2O(g)CO(g)+H2(g)达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各组分的浓度、百分含量不再变化,注意C的状态为固态。

【详解】A.该反应为气体体积增大的反应,压强为变量,当体系的压强不再发生变化,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故A不选;

B.反应中C为固态,反应前后气体质量发生变化,容器容积不变,则密度为变量,当气体密度不再发生变化时,表明各组分的浓度不再变化,反应达到平衡状态,故B不选;

C.生成nmol CO的同时消耗n mol H2O,表示的都是正反应速率,无法判断该反应是否达到平衡状态,故C选;

D.1 molH-H键断裂的同时断裂2 mol H-O键,表示的是正逆反应速率,且满足计量数关系,说明该反应已经达到平衡状态,故D不选;

故选C。

9.D

【分析】温度越高、浓度越大,则反应速率就越快,在实验中就最先出现浑浊。

【详解】因35℃>25℃,则选项B和D中的反应速率大于选项A和C中的反应速率,又B中,混合液中硫代硫酸钠和稀硫酸的浓度均为,D中硫代硫酸钠为、稀硫酸的浓度均为,则D中反应物的浓度大于B中反应物的浓度,则D中反应速率最快,即在实验中就最先出现浑浊;

答案选D。

10.C

【详解】A.ρ=m/v,反应前后气体的质量不变,恒容状态下,密度任何时刻都相同,因此不能说明反应达到平衡,故错误;

B.反应前后气体的系数之和相等,压强不变不能说明反应达到平衡,故错误;

C.体积比保持不变,即物质的量比保持不变,说明达到化学平衡,故正确;

D.这两个的反应方向都是向正反应方向进行,用不同物质反应速率表示达到平衡状态时,要求反应方向是一正一逆,故错误。

答案选C。

11.C

【详解】A.由图可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,该反应为放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,甲醇的产量和一氧化碳的转化率减小,故A错误;

B.由图可知,使用催化剂改变反应的途径,降低反应的活化能,但反应热不变,故B错误;

C.由图可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,则生成物的总键能大于反应物的总键能,故C正确;

D.由图可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,该反应为放热反应,反应的热化学方程式为CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)+91kJ,故D错误;

故选C。

12.A

【详解】A.催化剂降低反应活化能 ,不影响反应的焓变,故A错误;

B.Ru配合物1、2、3、4中Ru所连的键没有变化,所以Ru的化合价不变,故B正确;

C.在有Ru基催化剂存在的条件下,CO2与H2合成HCOOH,根据原子守恒,发生的反应为CO2+H2HCOOH,故C正确;

D.CO2浓度过大将减小催化剂与H2之间的接触,从而影响催化剂的实际催化效率,故D正确;

选A。

13.A

【详解】A.根据图象,温度升高,平衡时NO2浓度降低,说明温度升高可使化学平衡逆向移动,因此正反应为放热反应,即△H < 0,A正确;

B.温度时,反应达到平衡时c(NO2) = 0.2mol/L,则平衡时c (SO2) = 0.5mol/L -0.1mol/L= 0.4mol/L,c (NO) = 0.6mol/L - 0.2mol/L= 0.4mol/L,平衡常数为:

,B错误;

C.根据理想气体状态方程pV = nRT分析,容器容积和反应温度一定, 体系总压强与体系中混合气体的总物质的量成正比,容器II相当于按0.75molSO2,1.5molNO和0.75molS起始,由于S是固体,不改变浓度商,设容器Ⅱ中反应达到平衡时消耗了ymolSO2,则平衡时两容器压强比为,C错误;

D.T2 < T1,则温度降低有助于化学反应正向进行,容器Ⅲ相当于以1molSO2,1. 2molNO和0.5molS起始,S不对化学反应的平衡产生影响,也就相当于对容器Ⅰ加压,若平衡不发生移动,则平衡时NO的体积分数为40%,而容器Ⅲ的化学反应正向进行程度比容器Ⅰ更大,则达到平衡时,容器Ⅲ中NO的体积分数小于40%,D错误;

故本题选A。

14. 1mol/(L min) = 升温 减小SO3浓度

【分析】(1)、根据和化学反应速率之比等于化学计量数之比进行计算,得出正确结论;

(2)、化学平衡常数,是指在一定温度下,可逆反应达到平衡时各生成物浓度的化学计量数次幂的乘积除以各反应物浓度的化学计量数次幂的乘积所得的比值,据此书写,温度不变,则平衡常数K不变;

(3)、根据正逆反应速率的变化结合温度、压强对反应速率和化学平衡的影响判断,a时逆反应速率大于正反应速率,且正逆反应速率都增大,b时正反应速率大于逆反应速率,注意逆反应速率突然减小的特点。

【详解】(1)、,v(O2) : v (SO2) =1: 2,v(O2) =0.5v(SO2) =1mol/(L min);

故答案为1mol/(L min);

(2)、化学平衡常数,是指在一定温度下,可逆反应达到平衡时各生成物浓度的化学计量数次幂的乘积除以各反应物浓度的化学计量数次幂的乘积所得的比值,故可逆反应2SO2(g)+O2(g)═2SO3(g)的平衡常数,平衡常数只受温度的影响,温度不变,则压强改变,平衡状态由A变到B时,则K(A)=K(B);

故答案为;=;

(3)、a时逆反应速率大于正反应速率,且正逆反应速率都增大,说明平衡应向逆反应方向移动,该反应的正反应放热,应为升高温度的结果,b时正反应速率不变,逆反应速率减小,在此基础上逐渐减小,应为减小生成物的原因,若增大压强,则正逆反应速率均增大,且反应向正反应方向进行;

故答案为升温;减小SO3浓度;。

15. 固(液) 液(固) 气 吸 Cu(s)+H2O2(l)+2H+(aq)=Cu2+(aq)+2H2O(l) △H=-319.68kJ·mol-1

【详解】(1)如果B为气态,增大压强,B含量增大,说明平衡逆向移动,增大压强平衡向气体体积减小的方向移动,则A为固态或液态、C为气态,故答案为:固(液);液(固);气;

(2) 升高温度,平衡向吸热方向移动。如果升高温度,C平衡浓度增大,则平衡正向移动,因此正反应为吸热反应,故答案为:吸;

(3)①Cu(s)+2H+═Cu2+(aq)+H2(g) △H=+64.39kJ mol-1

②H2O2(l)═H2O(l)+O2(g) △H=-98.23kJ mol-1

③H2(g)+O2(g)═H2O(l) △H=-285.84kJ mol-1

反应Cu(s)+H2O2(l)+2H+(aq)=Cu2+(aq)+2H2O(l)可由反应①+②+③得到,因此△H=(+64.39-98.23-285.84) kJ·mol-1=-319.68 kJ·mol-1。

16. 大于 0.001 0.36 大于 正反应为吸热反应,反应向吸热反应方向进行,所以为升温 K2 =3.24 逆反应 对于气体体积增大的反应,增大压强平衡向逆反应方向移动

【详解】试题分析:(1) 反应N2O4(g)2NO2(g),随温度升高,混合气体的颜色变深,说明平衡正向移动,正反应吸热;根据 计算速率,根据计算平衡常数;(2)①反应N2O4(g)2NO2(g),正反应为吸热,改变反应温度为T,经10 s又达到平衡,且c (N2O4)为0.01 mol·L-1,c (N2O4)减小,平衡正向移动;②利用“三段式”计算平衡常数;(3)将反应容器的容积减少一半,压强增大;

解析:(1) 反应N2O4(g)2NO2(g),随温度升高,混合气体的颜色变深,说明平衡正向移动,正反应吸热,ΔH大于0;根据= mol·L-1·s-1 , =0.36;(2)①反应N2O4(g)2NO2(g),正反应为吸热,改变反应温度为T,经10 s又达到平衡,且c (N2O4)为0.01 mol·L-1,c (N2O4)减小,说明平衡正向移动,所以T大于100℃ ;

②

;

(3)对于气体体积增大的反应,增大压强平衡向逆反应方向移动;N2O4(g)2NO2(g),正反应气体体积增大,将反应容器的容积减少一半,压强增大,平衡向逆反应方向移动;

点睛:对于正反应吸热的反应,升高温度平衡正向移动,降低温度平衡逆向移动;对于正反应气体体积增大的反应,增大压强平衡向逆反应方向移动,降低压强平衡正向移动。

17.(1) mol/(L·min)

(2) 2 3 1 6

(3)×100%

(4)

(5) 增大 体积减小,反应物的浓度增大,因而使反应速率增大

【详解】(1)反应2 min内,v(A)==mol/(L·min)。

(2)反应2 min时,A的浓度减少了,B的物质的量减少了mol,有a mol D生成,又因为平均反应速率,所以生成C为mol,根据变化量之比是相应的化学计量数之比,因此,即方程式为2 A(g)+3B(g)C(g)+6D(g)。

(3)反应平衡时,D为2a mol,则根据方程式可知消耗B是amol,所以B的转化率为×100%。

(4)平衡时消耗A和B分别是mol和amol,剩余A和B分别是mol、(b-a)mol,C和D分别是mol和2amol,所以反应达平衡时的压强与起始时的压强比=。

(5)如果其他条件不变,将容器的容积变为1 L,容器容积减小,则反应物浓度增大,反应速率增大。

18.(1)0.079 mol·L-1·s-1

(2)X(g)+Y(g) 2Z(g)

(3)①③④

(4)⑤

(5)②④

【详解】(1)从反应开始到10 s时,Z的物质的量增加了1.58mol,物质的量浓度增加了1.58mol÷2L=0.79mol/L,则用Z表示的反应速率为0.79mol/L÷10s=0.079mol/(L·s);答案为:0.079mol/(L·s)。

(2)根据图象可知X和Y的物质的量减小,X、Y是反应物,反应开始到平衡时X、Y物质的量分别改变1.20mol-0.41mol=0.79mol、1.00mol-0.21mol=0.79mol,Z的物质的量增加了1.58mol,Z是生成物,根据改变物质的量之比等于化学计量数之比可知该反应的化学方程式为X(g)+Y(g) 2Z(g);答案为:X(g)+Y(g) 2Z(g)。

(3)反应2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g)的正反应气体分子物质的量减小;①建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量变化,在恒温恒容容器中,混合气体的压强变化,故混合气体的压强不再发生变化能说明反应达到平衡状态;②建立平衡的过程中混合气体的总质量始终不变,恒容容器的体积不变,混合气体的密度始终不变,混合气体的密度不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;③建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量变化,混合气体的总物质的量不再发生变化能说明反应达到平衡状态;④建立平衡的过程中混合气体的总质量始终不变,混合气体分子总物质的量变化,混合气体的平均相对分子质量变化,混合气体的平均相对分子质量不再发生变化能说明反应达到平衡状态;⑤该反应中所有气体都没有颜色,混合气体的颜色始终无色,混合气体的颜色不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;⑥各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比,没有指明反应速率的方向,不能说明反应达到平衡状态;答案为:①③④。

(4)反应I2(g)+H2(g) 2HI(g)的气体分子总物质的量始终不变;①建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量始终不变,在恒温恒容容器中,混合气体的压强始终不变,故混合气体的压强不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;②建立平衡的过程中混合气体的总质量始终不变,恒容容器的体积不变,混合气体的密度始终不变,混合气体的密度不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;③建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量始终不变,混合气体的总物质的量不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;④建立平衡的过程中混合气体的总质量始终不变,混合气体分子总物质的量始终不变,混合气体的平均相对分子质量始终不变,混合气体的平均相对分子质量不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;⑤该反应中I2(g)有色,混合气体的颜色不再发生变化,说明I2(g)的浓度不再发生变化,能说明反应达到平衡状态;⑥各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比,没有指明反应速率的方向,不能说明反应达到平衡状态;答案为:⑤。

(5)反应A(s)+2B(g) C(g)+D(g)的气体分子总物质的量始终不变;①建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量始终不变,在恒温恒容容器中,混合气体的压强始终不变,故混合气体的压强不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;②由于A呈固态,建立平衡的过程中混合气体的总质量变化,恒容容器的体积不变,混合气体的密度变化,混合气体的密度不再发生变化能说明反应达到平衡状态;③建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量始终不变,混合气体的总物质的量不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;④建立平衡的过程中混合气体的总质量变化,混合气体分子总物质的量始终不变,混合气体的平均相对分子质量变化,混合气体的平均相对分子质量不再发生变化能说明反应达到平衡状态;⑤各气体若都为无色,则混合气体的颜色不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;⑥各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比,没有指明反应速率的方向,不能说明反应达到平衡状态;答案为:②④。

19.(1)0.075 mol/(L·min)

(2)3X+Y2Z

(3) >

=

(4)乙

(5) 不变 变大

【解析】(1)

根据图示可知在反应开始至达到平衡时,X的物质的量减少了0.3 mol,则X的平均反应速率v(X)=;

(2)

从反应开始至2 min 时,X、Y的物质的量分别减少0.3 mol、0.1 mol,Z的物质的量增加0.2 mol,说明X、Y是反应物,Z是生成物,△n(X):△n(Y):△n(Z)=0.3 mol:0.1 mol:0.2 mol=3:1:2,反应到2 min后,各种物质都存在,且它们的物质的量不再发生变化,说明该反应是可逆反应,故反应方程式为3X+Y2Z;

(3)

在1 min时,反应未达到平衡,反应正向进行,则v(正) >v(逆);当反应进行到2 min时,各种物质的浓度不再变化,则反应达到平衡状态,此时v(正)=v(逆);

(4)

上述反应在甲、乙两个相同容器内同时进行,分别测得甲中v(X)=9 mol/(L·min),乙中v(Y)=0.5 mol/(L·s)=30 mol/(L·min),根据反应速率比等于化学方程式中相应物质的化学计量数的比,则由v(Y)=30 mol/(L·min)可推知乙中v(X)=3v(Y)=90 mol/(L·min),可见乙装置中气体反应速率更快;

(5)

若X、Y、Z均为气体,在2 min时,向容器中通入氩气(容器体积不变),反应混合物中各种气体的浓度不变,因此反应物X的化学反应速率不变;若加入适合的催化剂,反应物的活化能降低,导致更多的普通分子变为活化分子,活化分子百分数增大,因此Y的化学反应速率将变大。

20.(1) >

(2)ad

(3)CD

【详解】(1)①内,以表示的反应速率;

②第后,温度调整到,达到平衡时的物质的量减小,的物质的量增大,说明平衡正向移动,则为降温,即。

(2)a.增大的浓度,则的分压增大,增大,a正确;

b.增大的浓度,则的分压减小,减小,b错误;

c.及时分离出合成气,平衡正向移动,则的转化率增大,但的分压减小,减小,c错误;

d.升高温度,活化分子数增大,增大,d正确;

故选ad。

(3)A.恒温、恒容条件下,加入稀有气体,总压强增大,但各物质的浓度不变,化学反应速率不变,A错误;

B.恒温,恒容条件下,加入水蒸气,活化分子百分数不变,但单位体积内的活化分子数增加,有效碰撞频率增大,反应速率增大,B错误;

C.升高温度,活化分子百分数增大,有效碰撞频率增大,反应速率增大,C正确;

D.加入合适的催化剂可以增大反应速率,从而增大平衡前单位时间内气体的转化率;降低反应温度,反应速率减小,平衡前单位时间内气体的转化率减小,二者影响不一致,可实现单位时间内转化率不变,D正确;

故选CD。

21. 50% 2.16×10-3 1:1 -72 促进反应正向移动,提高甲烷的转化率 CO+H2OCO2+H2 1.2 催化剂积碳 氧气会与积碳反应,从而消碳

【分析】(1)依据化学方程式和题中所给的数据,计算出平衡时CH4、H2O、CO、H2的物质的量,计算出它们的物质的量分数以及出它们的分压,计算Kp;

(2)根据题中信息,甲烷水蒸气重整制氢:CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)△H1=+216kJ mol-1,甲烷氧化重整制氢:2CH4(g)+O2(g)=2CO(g)+4H2(g) △H2,实现反应器中能量自给(不需要补充热量),即按一定的比例甲烷水蒸气重整制氢吸收的热量与甲烷氧化重整制氢放出的热量相等,进行相关计算;

(3)依据反应速率的定义,单位时间内甲烷浓度的变化量,计算出甲烷的反应速率,在计算的时候,注意单位之间的换算。

【详解】(1)根据题意,假设n(CH4)=xmol,n(H2O)=3x mol,甲烷转化率为 ,则

平衡时气体的总物质的量为(1-)xmol+(3-)xmol+xmol+3xmol=(4+2)xmol,因为达到平衡时氢气的物质的量分数为0.3,即 ,=0.5,所以平衡后的总物质的量为5x mol,平衡后n(CH4)=0.5xmol、n(H2O)=2.5xmol、n(CO)=0.5xmol、n(H2)=1.5x mol,平衡后CH4的分压为,同一容器中 CH4、H2O、CO、H2分压之比等于物质的量之比,即p(CH4):p(H2O):p(CO):p(H2)= 0.5xmol:2.5xmol:0.5xmol:1.5x mol =1:5:1:3,所以p(H2O)=0.1Mpa、p(CO)=0.02Mpa,p(H2)=0.06Mpa,

;理论上水碳起始物质的量之比等于化学方程式中的化学计量数之比时,即水碳起始物质的量之比1:1,氢气的物质的量分数将达到最大;

(2)①将甲烷水蒸气重整和甲烷氧化重整两种方法结合,理论上按照空气、甲烷、水蒸气约15:7:1体积比进料(空气中氧气体积分数约为0.2),则氧气、甲烷、水蒸气约3:7:1体积比进料,令参加反应消耗氧气、甲烷、水蒸气的物质的量分别为3mol、7mol、1mol,

甲烷水蒸气重整制氢:CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)△H1=+216kJ mol-1,甲烷氧化重整制氢:2CH4(g)+O2(g)=2CO(g)+4H2(g) △H2,令△H2=-y kJ mol-1,结合方程式以及反应可以实现反应器中能量自给(不需要补充热量),故有1mol CH4、1mol H2O(g)参加甲烷水蒸气重整制氢吸收的热量为216kJ;6mol CH4、3mol O2参加氧化重整制氢,故3y=216,y=72,所以甲烷氧化重整制氢:2CH4(g)+O2(g)=2CO(g)+4H2(g) △H2=-72kJ mol-1;

②实际生产中,空气、甲烷、水蒸气按照约1:1:2体积比进料,增加水蒸气的作用是提高甲烷的转化率,另外甲烷水蒸气重整制氢、甲烷氧化重整制氢生成的CO能与水蒸气反应生成H2,其反应方程式为CO+H2O CO2+H2;

(3)甲烷水蒸气重整过程中,温度1000K,原料气以57.6kg h-1通入容积为1L镍基催化反应器中, ,2-5s甲烷质量分数由7.32%变为5.32%,所以2-5s甲烷质量减少量为16×(7.32%-5.32%)3=0.96g,2-5s甲烷变化的物质的量为

, ;随着反应的进行反应速率会急速下降,可能的原因是甲烷等高温不稳定, CH4C+2H2,生成的碳覆盖在催化剂表面,使催化剂中毒;氧气会消耗催化剂表面的积碳,故将甲烷水蒸气重整和甲烷氧化重整两种方法结合能处理催化剂表面的积碳。

22. 大于 1.3

【详解】(1)根据沉积碳的生成速率方程可知,在一定时,沉积碳的生成速率随的增大而减小,所以根据题图可知,、、从大到小的顺序为。

(2)温度越高,反应速率越大,由题图可知,a点所在曲线对应的温度高于b点所在曲线对应的温度,所以a点的反应速率大于b点的反应速率。a点所在曲线达到平衡时,,即,从题图可知,a点所在曲线平衡时的转化率为22%,设投入,则根据“三段式”得

代入得,,①,在a处的转化率为20%,根据“三段式”得

则②,将①代入②计算得。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题(共13题)

1.对可逆反应mA(g)+nB(g) pC(g)+qD(g) ΔH<0,下列叙述中正确的是

A.该反应的化学反应速率关系是mv逆(A)=q v逆(D)

B.若单位时间内生成pmol C的同时消耗m mol A,则反应一定处于平衡状态

C.达到化学平衡后,升高温度,则该反应的平衡向正反应方向移动

D.若该反应的图象如上图所示,则m+n=p+q,T2

A.光解水实现了太阳能向化学能的转化 B.反应过程中有中间产物H2O2生成

C.反应Ⅱ中反应物的能量小于生成物的能量 D.反应Ⅰ中C3N4可降低反应的活化能

3.恒压密闭容器中充入H2S和CH4且n(H2S):n(CH4)=2:1,发生反应2H2S(g)+CH4(g)CS2(g)+4H2(g) ΔH。0.11MPa时,温度变化对平衡时各物质的物质的量分数的影响如图所示。下列说法正确的是

A.ΔH<0

B.将CS2液化或提高H2S与CH4物质的量的比例均可提高H2S的平衡转化率

C.若向容器中充入Ar(g),反应速率不变,平衡不移动

D.M点的Kp=8×10-4(MPa)2(Kp为以分压表示的平衡常数)

4.在如图所示的三个容积相同的容器①②③中均发生如下反应:3A(g)+B(g) 2C(g) △H<0。下列说法正确的是

A.若起始温度相同,分别向三个容器中充入1 mol A和1 mol B,则达到平衡时各容器中才物质的百分含量一定相同

B.若维持温度不变,起始时②中投入3 mol A、1 mol B;③中投入3 mol A,1 mol B和2molC,则达到平衡时,两容器中B的转化率②=③

C.若起始温度相同,分别向三个容器中充入3a mol A和a mol B,则达到平衡时各容器中A物质的转化率一定相同

D.若起始温度相同,分别向三个容器中充入3 mol A和1 mol B,则达到平衡时各容器中C物质的百分含量由大到小的顺序为③>②>①

5.关于反应3O2(g)2O3(g),反应过程中能量的变化如图所示.下列有关该反应的ΔH、ΔS的说法中正确的是

A.ΔH<0 ΔS<0 B.ΔH>0 ΔS<0

C.ΔH<0 ΔS>0 D.ΔH>0 ΔS>0

6.用足量的铁片与一定量的稀硫酸反应制氢气,下列措施既能使氢气的生成速率加快,又不影响氢气的产量的是

A.滴入适量Na2SO4溶液 B.不用稀硫酸,改用98%的浓硫酸

C.加入少量碳酸钠固体 D.不用铁片,改用等质量的铁粉

7.《科学》最近报道,我国科学家破解了豆科植物固氮“氧气悖论”,发现存在如下平衡:豆血红蛋白(根瘤菌,粉红色)蛋白(固氮酶)。下列说法错误的是

A.豆科植物固氮属于生物固氮

B.豆科植物根瘤菌呈粉红色

C.温度越高,固氨酶生物活性越高

D.氧气不足时,蛋白(固氮酶)会释放氧气

8.在一恒温、恒容容器内发生反应:C(s)+ H2O(g)CO(g)+H2(g)。下列条件不能确定可逆反应已达到化学平衡状态的是

A.体系的压强不再发生变化

B.气体密度不再发生变化

C.生成n mol CO的同时消耗n mol H2O

D.断裂1mo1H—H键的同时断裂2 mol H—O键

9.硫代硫酸钠溶液与稀硫酸反应的化学方程式为:Na2S2O3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+S↓+H2O,可以通过出现浑浊的快慢来判断反应的快慢程度,下列各组实验中最先出现浑浊的是

实验 反应温度/℃ Na2S2O3溶液 稀H2SO4 H2O

V/mL c/(mol L-1) V/mL c/(mol L-1) V/mL

A 25 5 0.1 10 0.1 5

B 35 5 0.2 5 0.2 10

C 25 6 0.2 5 0.2 9

D 35 8 0.15 10 0.1 2

A.A B.B C.C D.D

10.在温度体积不变的条件下发生反应:NO2(g)+SO2(g) SO3(g)+NO(g)将NO2与SO2以体积比3:1置于密闭容器中发生上述反应,下列能说明反应达到平衡状态的是

A.混合气体密度保持不变

B.体系压强保持不变

C.SO2和NO的体积比保持不变

D.每消耗1mol SO2的同时生成1molNO

11.下图是反应CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)进行过程中的能量变化曲线。曲线a表示不使用催化剂时反应的能量变化,曲线b表示使用催化剂后的能量变化,下列说法正确的是

A.升高温度,能提高甲醇的产量和CO的转化率

B.使用催化剂后反应热减小,能耗降低

C.生成物的总键能大于反应物的总键能

D.热化学方程式为CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)-91kJ

12.科学工作者探讨了在CO2和H2合成HCOOH过程中固载Ru基催化剂可能的反应机理如图所示。下列说法错误的是。

A.固载Ru基催化剂可降低该反应的焓变

B.Ru配合物1、2、3、4中Ru的化合价不变

C.总反应的化学方程式为CO2+H2HCOOH

D.CO2浓度过大可能会影响催化剂的实际催化效率

13.在个容积均为的恒容密闭容器中发生反应:。改变容器Ⅰ的反应温度,平衡时与温度的关系如图所示。下列说法正确的是

容器编号 温度 起始物质的量

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A.该反应的

B.时,该反应的平衡常数为

C.容器Ⅰ与容器Ⅱ均在时达到平衡,总压强之比小于

D.若,达到平衡时,容器Ⅲ中的体积分数大于

二、填空题(共9题)

14.硫酸生产中,SO2催化氧化生成SO3:2SO2(g)+O2(g)═2SO3(g)△H<0

(1)如果2min内SO2的浓度由6mol/L下降为2mol/L,那么,用O2浓度变化来表示的反应速率为 。

(2)某温度下,SO2的平衡转化率(α)与体系总压强(p)的关系如图1所示。根据图示回答下列问题:

该反应的平衡常数的表达式为 ,平衡状态由A变到B时,平衡常数K(A) K(B)(填“>”、“<”或“=”)。

(3)图2表示该反应在密闭容器中达到平衡时,由于条件改变而引起反应速度和化学平衡的变化情况,a-b过程中改变的条件可能是 ;b-c过程中改变的条件可能是 ;若增大压强时,反应速度变化情况画在c~d处 。

15.在某温度时,A+B 2C反应达到平衡。

(1)如果B为气态,增加体系的压强时,B的含量增加,则A为 态或 态,C为 态。

(2)如果升高温度,C的平衡浓度增大,则正反应方向是 热反应。

(3)用H2O2和H2SO4的混合溶液可溶出印刷电路板金属粉末中的铜。已知:

Cu(s)+2H+=Cu2+(aq)+H2(g) ΔH=+64.39 kJ·mol-1

H2O2(l)= H2O(l)+ 1/2O2(g) ΔH=-98.23kJ·mol-1

H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l) ΔH=-285.84 kJ·mol-1

在H2SO4溶液中Cu与H2O2反应生成Cu2+和H2O的热化学方程式为 。

16.在容积为1.00 L的容器中,通入一定量的N2O4,发生反应N2O4(g)2NO2(g),随温度升高,混合气体的颜色变深。

回答下列问题:

(1)反应的ΔH 0(填“大于”或“小于”);100℃时,体系中各物质浓度随时间变化如上图所示。在0~60 s时段,反应速率v(N2O4)为 mol·L-1·s-1;反应的平衡常数K1为 。

(2)100℃时达平衡后,改变反应温度为T,经10 s又达到平衡,且c (N2O4)为0.01 mol·L-1。

① T 100℃(填“大于”或“小于”),判断理由是 。

② 计算温度T时反应的平衡常数K2 。

(3)温度T时反应达平衡后,将反应容器的容积减少一半,平衡向 (填“正反应”或“逆反应”)方向移动,判断理由是 。

17.向2 L密闭容器中通入a mol气体A和b mol气体B,在一定条件下发生反应:

xA(g)+yB(g)pC(g)+qD(g)

已知:平均反应速率v(C)=v(A);反应2 min时,A的浓度减少了,B的物质的量减少了mol,有a mol D生成。回答下列问题:

(1)反应2 min内,v(A)= 。

(2)化学方程式中,x= 、y= 、p= 、q= 。

(3)反应平衡时,D为2a mol,则B的转化率为 。

(4)反应达平衡时的压强与起始时的压强比 。

(5)如果其他条件不变,将容器的容积变为1 L,进行同样的实验,则与上述反应比较:反应速率 (填“增大”、“减小”或“不变”),理由是 ;

18.Ⅰ.一定温度下,在2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如图所示:

(1)从反应开始到10 s时,用Z表示的反应速率为 。

(2)该反应的化学方程式为 。

Ⅱ.在恒温恒容的密闭容器中,当下列物理量不再发生变化时:①混合气体的压强,②混合气体的密度,③混合气体的总物质的量,④混合气体的平均相对分子质量,⑤混合气体的颜色,⑥各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比

(3)一定能证明2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g)达到平衡状态的是 (填序号,下同)。

(4)一定能证明I2(g)+H2(g) 2HI(g)达到平衡状态的是 。

(5)一定能证明A(s)+2B(g) C(g)+D(g)达到平衡状态的是 。

19.某温度下,在一个2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,填写下列空白:

(1)从开始至2 min,X的平均反应速率为 。

(2)该反应的化学方程式为 。

(3)1 min时,v(正) v(逆),2 min时,v(正) v(逆)。(填“”或“”或“”)。

(4)上述反应在甲、乙两个相同容器内同时进行,分别测得甲中v(X)=9 mol/(L·min),乙中v(Y)=0.5 mol/(L·s),则 中反应更快。

(5)若X、Y、Z均为气体,在2 min时,向容器中通入氩气(容器体积不变),X的化学反应速率将 ,若加入适合的催化剂,Y的化学反应速率将 (填“变大”或“不变”或“变小”)。

20.回答下列问题

(1)向容积为的恒容密闭容器中加入活性炭(足量)和,发生反应,和的物质的量的变化情况如表所示。

物质的量/mol

0

0

①内,以表示的反应速率 。

②第后,温度调整到,数据变化如表所示,则 (填“>”“<”或“=”)。

(2)通过重整反应可以得到用途广泛的合成气,已知热化学方程式为。重整反应的反应速率方程为,其中为反应速率常数。下列说法正确的是 (填标号)。

a.增大的浓度,增大

b.增大的浓度,增大

c.及时分离出合成气,增大

d.升高温度,增大

(3)甲烷和水蒸气催化制氢主要有如下两个反应:

①

②

关于甲烷和水蒸气催化制氢反应,下列叙述正确的是___________(填标号)。

A.恒温、恒容条件下,加入稀有气体,压强增大,反应速率增大

B.恒温、恒容条件下,加入水蒸气,活化分子百分数增大,反应速率增大

C.升高温度,活化分子百分数增大,有效碰撞频率增大,反应速率增大

D.加入合适的催化剂,同时降低反应温度,能实现单位时间内转化率不变

21.氢气是热量高、无污染的燃料,天然气储量丰富是理想的制氢原料,研究甲烷制氢具有重要的理论和现实意义。

(1)甲烷水蒸气重整制氢:CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)△H1=+216kJ mol-1,温度1200k,压强0.2Mpa,水碳起始物质的量之比3:1,达到平衡时氢气的物质的量分数为0.3,甲烷转化率为 ,Kp= (Mpa)2 。理论上近似水碳比为 ,氢气的物质的量分数将达到最大。

(2)①将甲烷水蒸气重整和甲烷氧化重整两种方法结合,理论上按照空气、甲烷、水蒸气约15:7:1体积比进料(空气中氧气体积分数约为0.2),可以实现反应器中能量自给(不需要补充热量)。

甲烷氧化重整制氢:2CH4(g)+O2(g)=2CO(g)+4H2(g) △H2= kJ mol-1

②实际生产中,空气、甲烷、水蒸气按照约1:1:2体积比进料,增加水蒸气的作用是 ,还能发生 (用化学方程式表示)反应,从而获得更多的氢气。

(3)甲烷水蒸气重整过程中,温度1000K,原料气以57.6kg h-1通入容积为1L镍基催化反应器中,2-5s甲烷质量分数由7.32%变为5.32%,用甲烷表示2-5s的反应速率为 mol min-1 ,随着反应的进行反应速率会急速下降,可能的原因是甲烷等高温不稳定,造成 。有人提出将甲烷水蒸气重整和甲烷氧化重整两种方法结合则能解决这个问题,原因是 。

22.(1)催化重整不仅可以得到合成气(和),还对温室气体的减排具有重要意义。在一定温度下,测得某催化剂上沉积碳的生成速率方程为(k为速率常数)。在一定时,不同下积碳量随时间的变化趋势如图所示,则、、从大到小的顺序为 。

(2)对于反应,采用大孔弱碱性阴离子交换树脂催化剂,在和时的转化率随时间变化的结果如图所示:

比较a、b处反应速率大小: (填“大于”“小于”或“等于”)。反应速率,、分别为正、逆向反应速率常数,x为物质的量分数,计算a处的 (保留1位小数)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【分析】由图可知,压强增大,A的转化率不变,说明平衡不移动,该反应为气体体积不变的反应,则反应的化学计量数m+n=p+q;该反应为放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,A的转化率减小,由图可知,T2时A的转化率大于T1,则温度T2小于T1。

【详解】A.由化学反应速率比等于化学计量数之比可知,该反应的化学反应速率关系是qv逆(A)= m v逆(D) ,故A错误;

B.生成pmol C和消耗m mol A均代表正反应,则单位时间内生成pmol C的同时消耗m mol A不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,故B错误;

C.该反应为放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,故C错误;

D.由分析可知,反应的化学计量数m+n=p+q,温度T2小于T1,故D正确;

故选D。

2.C

【详解】A.利用太阳能实现了水的分解生成了氢气和氧气,故光解水实现了太阳能向化学能的转化,A正确;

B.反应Ⅰ中生成H2O2,在反应Ⅱ中H2O2又发生了分解产生H2O、O2,故H2O2是中间产物,B正确;

C.H2O2不稳定能量高,而H2O2、O2都是比较稳定的物质,总能量低,C错误;

D.在反应Ⅰ中C3N4是催化剂,催化剂可降低反应的活化能,D正确;

故合理选项是C。

3.D

【分析】由题干图示信息可知,刚开始时容器中只加入了H2S和CH4,曲线①代表H2S随温度变化曲线,曲线②代表CH4随温度变化曲线,曲线③代表H2随时间变化曲线,曲线④代表CS2随温度变化曲线,据此分析解题。

【详解】A.由分析可知,曲线①代表H2S随温度变化曲线,曲线②代表CH4随温度变化曲线,即升高温度平衡正向移动,正反应为吸热反应即ΔH>0,A错误;

B.将CS2液化即减小生成物浓度,平衡正向移动,H2S的平衡转化率增大,提高H2S与CH4物质的量的比例,平衡正向移动,CH4的平衡的转化率增大,而H2S的平衡转化率反而减小,B错误;

C.由题干信息可知,该容器为恒压密闭容器,若向容器中充入Ar(g),则容器体积增大,反应物、生成物浓度均减小,反应速率减慢,相当于减小压强,化学平衡正向移动,C错误;

D.由分析可知,曲线①代表H2S随温度变化曲线,曲线③代表H2随时间变化曲线,由题干图示信息可知,M点即H2S和H2的物质的量相等,由三段式分析:,则有:2a-2x=4x,解得x=,即平衡时H2S、CH4、CS2、H2的物质的量分别为:mol,mol、mol、mol ,则平衡时H2S的平衡分压为:×0.11MPa=0.04MPa,同理CH4、CS2、H2的平衡分压分别为:0.02MPa,0.01MPa,0.04MPa,故M点的Kp===8×10-4(MPa)2,D正确;

故答案为:D。

4.D

【分析】该反应是一个反应前后气体体积减小、放热的可逆反应,①容器是等容、变温条件,②是恒容条件,③是恒压条件,根据外界条件对化学平衡的影响分析。

【详解】A. 若起始温度相同,分别向三个容器中充入1molA和1molB,①②不利于向正反应方向移动,③有利于向正反应方向移动,所以则达到平衡时各容器中C物质的百分含量一定不相同,故A错误;

B. 若温度不变,反应过程中②的压强不断减小,③的压强始终不变,导致反应过程中③的压强始终比②大,有利于③向正反应方向移动,所以达到平衡时,两容器中B的转化率②<③,故B错误;

C. 若起始温度相同,分别向三个容器中充入3amolA和amolB,①②不利于向正反应方向移动,③有利于向正反应方向移动导致达到平衡时各容器中A物质的转化率不同,故C错误;

D. 若起始温度不变,反应过程中①相当于升高温度、减小压强,不利于平衡向正反应方向移动,②相当于减小压强,不利于向正反应方向移动,③压强始终比①②大,有利于向正反应方向移动,所以达到平衡时各容器中C物质的百分含量由大到小的顺序为③>②>①,故D正确。

故答案选:D。

5.B

【分析】

【详解】该反应的反应物能量比生成物能量低,为吸热反应,ΔH>0,该反应是熵减的化学反应,ΔS<0,选B。

6.D

【详解】A.滴入适量硫酸钠溶液,溶液的体积增大,溶液中氢离子浓度减小,生成氢气的反应速率减慢,故A错误;

B.若不用稀硫酸,改用98%的浓硫酸,铁在浓硫酸中发生钝化,没有氢气生成,故B错误;

C.加入少量碳酸钠固体,碳酸钠与稀硫酸反应,使溶液中氢离子浓度和物质的量都减小,生成氢气的反应速率减慢,氢气的产量降低,故C错误;

D.若不用铁片,改用等质量的铁粉,固体的表面积增大,与稀硫酸的接触面积增大,氢气的产量不变,生成氢气的反应速率加快,故D正确;

故选D。

7.C

【详解】A.根瘤菌内的固氮酶可将N2转变为氨以便植物利用,故豆科植物固氮属于生物固氮,A正确;

B.由题干信息可知,豆科植物根瘤菌呈粉红色,B正确;

C.酶都有最适宜的温度,故并不是温度越高,固氨酶生物活性越高,温度过高将使固氮酶失去活性,C错误;

D.根据反应豆血红蛋白(根瘤菌,粉红色)蛋白(固氮酶)可知,氧气不足时,上述平衡逆向移动,故蛋白(固氮酶)会释放氧气,D正确;

故答案为:C。

8.C

【分析】可逆反应C(s)+ H2O(g)CO(g)+H2(g)达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各组分的浓度、百分含量不再变化,注意C的状态为固态。

【详解】A.该反应为气体体积增大的反应,压强为变量,当体系的压强不再发生变化,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故A不选;

B.反应中C为固态,反应前后气体质量发生变化,容器容积不变,则密度为变量,当气体密度不再发生变化时,表明各组分的浓度不再变化,反应达到平衡状态,故B不选;

C.生成nmol CO的同时消耗n mol H2O,表示的都是正反应速率,无法判断该反应是否达到平衡状态,故C选;

D.1 molH-H键断裂的同时断裂2 mol H-O键,表示的是正逆反应速率,且满足计量数关系,说明该反应已经达到平衡状态,故D不选;

故选C。

9.D

【分析】温度越高、浓度越大,则反应速率就越快,在实验中就最先出现浑浊。

【详解】因35℃>25℃,则选项B和D中的反应速率大于选项A和C中的反应速率,又B中,混合液中硫代硫酸钠和稀硫酸的浓度均为,D中硫代硫酸钠为、稀硫酸的浓度均为,则D中反应物的浓度大于B中反应物的浓度,则D中反应速率最快,即在实验中就最先出现浑浊;

答案选D。

10.C

【详解】A.ρ=m/v,反应前后气体的质量不变,恒容状态下,密度任何时刻都相同,因此不能说明反应达到平衡,故错误;

B.反应前后气体的系数之和相等,压强不变不能说明反应达到平衡,故错误;

C.体积比保持不变,即物质的量比保持不变,说明达到化学平衡,故正确;

D.这两个的反应方向都是向正反应方向进行,用不同物质反应速率表示达到平衡状态时,要求反应方向是一正一逆,故错误。

答案选C。

11.C

【详解】A.由图可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,该反应为放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,甲醇的产量和一氧化碳的转化率减小,故A错误;

B.由图可知,使用催化剂改变反应的途径,降低反应的活化能,但反应热不变,故B错误;

C.由图可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,则生成物的总键能大于反应物的总键能,故C正确;

D.由图可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,该反应为放热反应,反应的热化学方程式为CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)+91kJ,故D错误;

故选C。

12.A

【详解】A.催化剂降低反应活化能 ,不影响反应的焓变,故A错误;

B.Ru配合物1、2、3、4中Ru所连的键没有变化,所以Ru的化合价不变,故B正确;

C.在有Ru基催化剂存在的条件下,CO2与H2合成HCOOH,根据原子守恒,发生的反应为CO2+H2HCOOH,故C正确;

D.CO2浓度过大将减小催化剂与H2之间的接触,从而影响催化剂的实际催化效率,故D正确;

选A。

13.A

【详解】A.根据图象,温度升高,平衡时NO2浓度降低,说明温度升高可使化学平衡逆向移动,因此正反应为放热反应,即△H < 0,A正确;

B.温度时,反应达到平衡时c(NO2) = 0.2mol/L,则平衡时c (SO2) = 0.5mol/L -0.1mol/L= 0.4mol/L,c (NO) = 0.6mol/L - 0.2mol/L= 0.4mol/L,平衡常数为:

,B错误;

C.根据理想气体状态方程pV = nRT分析,容器容积和反应温度一定, 体系总压强与体系中混合气体的总物质的量成正比,容器II相当于按0.75molSO2,1.5molNO和0.75molS起始,由于S是固体,不改变浓度商,设容器Ⅱ中反应达到平衡时消耗了ymolSO2,则平衡时两容器压强比为,C错误;

D.T2 < T1,则温度降低有助于化学反应正向进行,容器Ⅲ相当于以1molSO2,1. 2molNO和0.5molS起始,S不对化学反应的平衡产生影响,也就相当于对容器Ⅰ加压,若平衡不发生移动,则平衡时NO的体积分数为40%,而容器Ⅲ的化学反应正向进行程度比容器Ⅰ更大,则达到平衡时,容器Ⅲ中NO的体积分数小于40%,D错误;

故本题选A。

14. 1mol/(L min) = 升温 减小SO3浓度

【分析】(1)、根据和化学反应速率之比等于化学计量数之比进行计算,得出正确结论;

(2)、化学平衡常数,是指在一定温度下,可逆反应达到平衡时各生成物浓度的化学计量数次幂的乘积除以各反应物浓度的化学计量数次幂的乘积所得的比值,据此书写,温度不变,则平衡常数K不变;

(3)、根据正逆反应速率的变化结合温度、压强对反应速率和化学平衡的影响判断,a时逆反应速率大于正反应速率,且正逆反应速率都增大,b时正反应速率大于逆反应速率,注意逆反应速率突然减小的特点。

【详解】(1)、,v(O2) : v (SO2) =1: 2,v(O2) =0.5v(SO2) =1mol/(L min);

故答案为1mol/(L min);

(2)、化学平衡常数,是指在一定温度下,可逆反应达到平衡时各生成物浓度的化学计量数次幂的乘积除以各反应物浓度的化学计量数次幂的乘积所得的比值,故可逆反应2SO2(g)+O2(g)═2SO3(g)的平衡常数,平衡常数只受温度的影响,温度不变,则压强改变,平衡状态由A变到B时,则K(A)=K(B);

故答案为;=;

(3)、a时逆反应速率大于正反应速率,且正逆反应速率都增大,说明平衡应向逆反应方向移动,该反应的正反应放热,应为升高温度的结果,b时正反应速率不变,逆反应速率减小,在此基础上逐渐减小,应为减小生成物的原因,若增大压强,则正逆反应速率均增大,且反应向正反应方向进行;

故答案为升温;减小SO3浓度;。

15. 固(液) 液(固) 气 吸 Cu(s)+H2O2(l)+2H+(aq)=Cu2+(aq)+2H2O(l) △H=-319.68kJ·mol-1

【详解】(1)如果B为气态,增大压强,B含量增大,说明平衡逆向移动,增大压强平衡向气体体积减小的方向移动,则A为固态或液态、C为气态,故答案为:固(液);液(固);气;

(2) 升高温度,平衡向吸热方向移动。如果升高温度,C平衡浓度增大,则平衡正向移动,因此正反应为吸热反应,故答案为:吸;

(3)①Cu(s)+2H+═Cu2+(aq)+H2(g) △H=+64.39kJ mol-1

②H2O2(l)═H2O(l)+O2(g) △H=-98.23kJ mol-1

③H2(g)+O2(g)═H2O(l) △H=-285.84kJ mol-1

反应Cu(s)+H2O2(l)+2H+(aq)=Cu2+(aq)+2H2O(l)可由反应①+②+③得到,因此△H=(+64.39-98.23-285.84) kJ·mol-1=-319.68 kJ·mol-1。

16. 大于 0.001 0.36 大于 正反应为吸热反应,反应向吸热反应方向进行,所以为升温 K2 =3.24 逆反应 对于气体体积增大的反应,增大压强平衡向逆反应方向移动

【详解】试题分析:(1) 反应N2O4(g)2NO2(g),随温度升高,混合气体的颜色变深,说明平衡正向移动,正反应吸热;根据 计算速率,根据计算平衡常数;(2)①反应N2O4(g)2NO2(g),正反应为吸热,改变反应温度为T,经10 s又达到平衡,且c (N2O4)为0.01 mol·L-1,c (N2O4)减小,平衡正向移动;②利用“三段式”计算平衡常数;(3)将反应容器的容积减少一半,压强增大;

解析:(1) 反应N2O4(g)2NO2(g),随温度升高,混合气体的颜色变深,说明平衡正向移动,正反应吸热,ΔH大于0;根据= mol·L-1·s-1 , =0.36;(2)①反应N2O4(g)2NO2(g),正反应为吸热,改变反应温度为T,经10 s又达到平衡,且c (N2O4)为0.01 mol·L-1,c (N2O4)减小,说明平衡正向移动,所以T大于100℃ ;

②

;

(3)对于气体体积增大的反应,增大压强平衡向逆反应方向移动;N2O4(g)2NO2(g),正反应气体体积增大,将反应容器的容积减少一半,压强增大,平衡向逆反应方向移动;

点睛:对于正反应吸热的反应,升高温度平衡正向移动,降低温度平衡逆向移动;对于正反应气体体积增大的反应,增大压强平衡向逆反应方向移动,降低压强平衡正向移动。

17.(1) mol/(L·min)

(2) 2 3 1 6

(3)×100%

(4)

(5) 增大 体积减小,反应物的浓度增大,因而使反应速率增大

【详解】(1)反应2 min内,v(A)==mol/(L·min)。

(2)反应2 min时,A的浓度减少了,B的物质的量减少了mol,有a mol D生成,又因为平均反应速率,所以生成C为mol,根据变化量之比是相应的化学计量数之比,因此,即方程式为2 A(g)+3B(g)C(g)+6D(g)。

(3)反应平衡时,D为2a mol,则根据方程式可知消耗B是amol,所以B的转化率为×100%。

(4)平衡时消耗A和B分别是mol和amol,剩余A和B分别是mol、(b-a)mol,C和D分别是mol和2amol,所以反应达平衡时的压强与起始时的压强比=。

(5)如果其他条件不变,将容器的容积变为1 L,容器容积减小,则反应物浓度增大,反应速率增大。

18.(1)0.079 mol·L-1·s-1

(2)X(g)+Y(g) 2Z(g)

(3)①③④

(4)⑤

(5)②④

【详解】(1)从反应开始到10 s时,Z的物质的量增加了1.58mol,物质的量浓度增加了1.58mol÷2L=0.79mol/L,则用Z表示的反应速率为0.79mol/L÷10s=0.079mol/(L·s);答案为:0.079mol/(L·s)。

(2)根据图象可知X和Y的物质的量减小,X、Y是反应物,反应开始到平衡时X、Y物质的量分别改变1.20mol-0.41mol=0.79mol、1.00mol-0.21mol=0.79mol,Z的物质的量增加了1.58mol,Z是生成物,根据改变物质的量之比等于化学计量数之比可知该反应的化学方程式为X(g)+Y(g) 2Z(g);答案为:X(g)+Y(g) 2Z(g)。

(3)反应2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g)的正反应气体分子物质的量减小;①建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量变化,在恒温恒容容器中,混合气体的压强变化,故混合气体的压强不再发生变化能说明反应达到平衡状态;②建立平衡的过程中混合气体的总质量始终不变,恒容容器的体积不变,混合气体的密度始终不变,混合气体的密度不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;③建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量变化,混合气体的总物质的量不再发生变化能说明反应达到平衡状态;④建立平衡的过程中混合气体的总质量始终不变,混合气体分子总物质的量变化,混合气体的平均相对分子质量变化,混合气体的平均相对分子质量不再发生变化能说明反应达到平衡状态;⑤该反应中所有气体都没有颜色,混合气体的颜色始终无色,混合气体的颜色不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;⑥各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比,没有指明反应速率的方向,不能说明反应达到平衡状态;答案为:①③④。

(4)反应I2(g)+H2(g) 2HI(g)的气体分子总物质的量始终不变;①建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量始终不变,在恒温恒容容器中,混合气体的压强始终不变,故混合气体的压强不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;②建立平衡的过程中混合气体的总质量始终不变,恒容容器的体积不变,混合气体的密度始终不变,混合气体的密度不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;③建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量始终不变,混合气体的总物质的量不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;④建立平衡的过程中混合气体的总质量始终不变,混合气体分子总物质的量始终不变,混合气体的平均相对分子质量始终不变,混合气体的平均相对分子质量不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;⑤该反应中I2(g)有色,混合气体的颜色不再发生变化,说明I2(g)的浓度不再发生变化,能说明反应达到平衡状态;⑥各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比,没有指明反应速率的方向,不能说明反应达到平衡状态;答案为:⑤。

(5)反应A(s)+2B(g) C(g)+D(g)的气体分子总物质的量始终不变;①建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量始终不变,在恒温恒容容器中,混合气体的压强始终不变,故混合气体的压强不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;②由于A呈固态,建立平衡的过程中混合气体的总质量变化,恒容容器的体积不变,混合气体的密度变化,混合气体的密度不再发生变化能说明反应达到平衡状态;③建立平衡的过程中,混合气体分子总物质的量始终不变,混合气体的总物质的量不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;④建立平衡的过程中混合气体的总质量变化,混合气体分子总物质的量始终不变,混合气体的平均相对分子质量变化,混合气体的平均相对分子质量不再发生变化能说明反应达到平衡状态;⑤各气体若都为无色,则混合气体的颜色不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;⑥各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比,没有指明反应速率的方向,不能说明反应达到平衡状态;答案为:②④。

19.(1)0.075 mol/(L·min)

(2)3X+Y2Z

(3) >

=

(4)乙

(5) 不变 变大

【解析】(1)

根据图示可知在反应开始至达到平衡时,X的物质的量减少了0.3 mol,则X的平均反应速率v(X)=;

(2)

从反应开始至2 min 时,X、Y的物质的量分别减少0.3 mol、0.1 mol,Z的物质的量增加0.2 mol,说明X、Y是反应物,Z是生成物,△n(X):△n(Y):△n(Z)=0.3 mol:0.1 mol:0.2 mol=3:1:2,反应到2 min后,各种物质都存在,且它们的物质的量不再发生变化,说明该反应是可逆反应,故反应方程式为3X+Y2Z;

(3)

在1 min时,反应未达到平衡,反应正向进行,则v(正) >v(逆);当反应进行到2 min时,各种物质的浓度不再变化,则反应达到平衡状态,此时v(正)=v(逆);

(4)

上述反应在甲、乙两个相同容器内同时进行,分别测得甲中v(X)=9 mol/(L·min),乙中v(Y)=0.5 mol/(L·s)=30 mol/(L·min),根据反应速率比等于化学方程式中相应物质的化学计量数的比,则由v(Y)=30 mol/(L·min)可推知乙中v(X)=3v(Y)=90 mol/(L·min),可见乙装置中气体反应速率更快;

(5)

若X、Y、Z均为气体,在2 min时,向容器中通入氩气(容器体积不变),反应混合物中各种气体的浓度不变,因此反应物X的化学反应速率不变;若加入适合的催化剂,反应物的活化能降低,导致更多的普通分子变为活化分子,活化分子百分数增大,因此Y的化学反应速率将变大。

20.(1) >

(2)ad

(3)CD

【详解】(1)①内,以表示的反应速率;

②第后,温度调整到,达到平衡时的物质的量减小,的物质的量增大,说明平衡正向移动,则为降温,即。

(2)a.增大的浓度,则的分压增大,增大,a正确;

b.增大的浓度,则的分压减小,减小,b错误;

c.及时分离出合成气,平衡正向移动,则的转化率增大,但的分压减小,减小,c错误;

d.升高温度,活化分子数增大,增大,d正确;

故选ad。

(3)A.恒温、恒容条件下,加入稀有气体,总压强增大,但各物质的浓度不变,化学反应速率不变,A错误;

B.恒温,恒容条件下,加入水蒸气,活化分子百分数不变,但单位体积内的活化分子数增加,有效碰撞频率增大,反应速率增大,B错误;

C.升高温度,活化分子百分数增大,有效碰撞频率增大,反应速率增大,C正确;

D.加入合适的催化剂可以增大反应速率,从而增大平衡前单位时间内气体的转化率;降低反应温度,反应速率减小,平衡前单位时间内气体的转化率减小,二者影响不一致,可实现单位时间内转化率不变,D正确;

故选CD。

21. 50% 2.16×10-3 1:1 -72 促进反应正向移动,提高甲烷的转化率 CO+H2OCO2+H2 1.2 催化剂积碳 氧气会与积碳反应,从而消碳

【分析】(1)依据化学方程式和题中所给的数据,计算出平衡时CH4、H2O、CO、H2的物质的量,计算出它们的物质的量分数以及出它们的分压,计算Kp;

(2)根据题中信息,甲烷水蒸气重整制氢:CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)△H1=+216kJ mol-1,甲烷氧化重整制氢:2CH4(g)+O2(g)=2CO(g)+4H2(g) △H2,实现反应器中能量自给(不需要补充热量),即按一定的比例甲烷水蒸气重整制氢吸收的热量与甲烷氧化重整制氢放出的热量相等,进行相关计算;

(3)依据反应速率的定义,单位时间内甲烷浓度的变化量,计算出甲烷的反应速率,在计算的时候,注意单位之间的换算。

【详解】(1)根据题意,假设n(CH4)=xmol,n(H2O)=3x mol,甲烷转化率为 ,则

平衡时气体的总物质的量为(1-)xmol+(3-)xmol+xmol+3xmol=(4+2)xmol,因为达到平衡时氢气的物质的量分数为0.3,即 ,=0.5,所以平衡后的总物质的量为5x mol,平衡后n(CH4)=0.5xmol、n(H2O)=2.5xmol、n(CO)=0.5xmol、n(H2)=1.5x mol,平衡后CH4的分压为,同一容器中 CH4、H2O、CO、H2分压之比等于物质的量之比,即p(CH4):p(H2O):p(CO):p(H2)= 0.5xmol:2.5xmol:0.5xmol:1.5x mol =1:5:1:3,所以p(H2O)=0.1Mpa、p(CO)=0.02Mpa,p(H2)=0.06Mpa,

;理论上水碳起始物质的量之比等于化学方程式中的化学计量数之比时,即水碳起始物质的量之比1:1,氢气的物质的量分数将达到最大;

(2)①将甲烷水蒸气重整和甲烷氧化重整两种方法结合,理论上按照空气、甲烷、水蒸气约15:7:1体积比进料(空气中氧气体积分数约为0.2),则氧气、甲烷、水蒸气约3:7:1体积比进料,令参加反应消耗氧气、甲烷、水蒸气的物质的量分别为3mol、7mol、1mol,

甲烷水蒸气重整制氢:CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)△H1=+216kJ mol-1,甲烷氧化重整制氢:2CH4(g)+O2(g)=2CO(g)+4H2(g) △H2,令△H2=-y kJ mol-1,结合方程式以及反应可以实现反应器中能量自给(不需要补充热量),故有1mol CH4、1mol H2O(g)参加甲烷水蒸气重整制氢吸收的热量为216kJ;6mol CH4、3mol O2参加氧化重整制氢,故3y=216,y=72,所以甲烷氧化重整制氢:2CH4(g)+O2(g)=2CO(g)+4H2(g) △H2=-72kJ mol-1;

②实际生产中,空气、甲烷、水蒸气按照约1:1:2体积比进料,增加水蒸气的作用是提高甲烷的转化率,另外甲烷水蒸气重整制氢、甲烷氧化重整制氢生成的CO能与水蒸气反应生成H2,其反应方程式为CO+H2O CO2+H2;

(3)甲烷水蒸气重整过程中,温度1000K,原料气以57.6kg h-1通入容积为1L镍基催化反应器中, ,2-5s甲烷质量分数由7.32%变为5.32%,所以2-5s甲烷质量减少量为16×(7.32%-5.32%)3=0.96g,2-5s甲烷变化的物质的量为

, ;随着反应的进行反应速率会急速下降,可能的原因是甲烷等高温不稳定, CH4C+2H2,生成的碳覆盖在催化剂表面,使催化剂中毒;氧气会消耗催化剂表面的积碳,故将甲烷水蒸气重整和甲烷氧化重整两种方法结合能处理催化剂表面的积碳。

22. 大于 1.3

【详解】(1)根据沉积碳的生成速率方程可知,在一定时,沉积碳的生成速率随的增大而减小,所以根据题图可知,、、从大到小的顺序为。

(2)温度越高,反应速率越大,由题图可知,a点所在曲线对应的温度高于b点所在曲线对应的温度,所以a点的反应速率大于b点的反应速率。a点所在曲线达到平衡时,,即,从题图可知,a点所在曲线平衡时的转化率为22%,设投入,则根据“三段式”得

代入得,,①,在a处的转化率为20%,根据“三段式”得

则②,将①代入②计算得。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 化学反应与能量转化

- 第1节 化学反应的热效应

- 第2节 化学能转化为电能——电池

- 第3节 电能转化为化学能——电解

- 第4节 金属的腐蚀与防护

- 微项目 设计载人航天器用化学电池与氧气再生方案——化学反应中能量及物质的转化利用

- 第2章 化学反应的方向、 限度与速率

- 第1节 化学反应的方向

- 第2节 化学反应的限度

- 第3节 化学反应的速率

- 第4节 化学反应条件的优化——工业合成氨

- 微项目 探讨如何利用工业废气中的二氧化碳合成甲醇——化学反应选择与反应条件优化

- 第3章 物质在水溶液中的行为

- 第1节 水与水溶液

- 第2节 弱电解质的电离 盐类的水解

- 第3节 沉淀溶解平衡

- 第4节 离子反应

- 微项目 揭秘索尔维制碱法和侯氏制碱法——化学平衡思想的创造性应用