14.1《故都的秋》课件(共27张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》课件(共27张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 39.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-03 16:43:17 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

情景交融 物我共奏

——《故都的秋》

《故都的秋》位于部编版高中语文必修上第七单元第一课。第七单元是写景抒情的名篇,引导学生培养对自然的热爱之情,作者郁达夫通过借景抒情的写作手法,将故都的秋“清、静、悲凉”的特点,以具体的形式表达出对北平深切的不舍和眷恋。

说教材、说学情

说教材:

说学情:

本文授课对象为全体高一学生,他们具备初步鉴赏文学作品的能力,但水平仍需提高,需要教师从多方面帮助学生理解。

《普通高中语文课程标准》提到:“语文活动是人形成审美体验、发展审美能力的重要途径。”

基于新课标以及单元目标,我设计了以下教学目标:

1.学生逐步深入分析文本,并且理解《故都的秋》独特的“清、静、悲凉”景物特点(重点)

2.感受作者独特的审美旨趣(难点)

说教学目标

教学目标:

诵读法,提问分析法,小组合作法

说教法

细读文本,归纳景物特点。使学生徜徉自然之景,感受美的熏陶。

再读文本,反复品味,体会作者的“悲秋”之感。

把握情景关系,明确作者对悲秋的喜爱与颂赞。

结合作者背景,知人论世,揭示作者“以悲为美”的审美特点。

课后作业,通过写作让学生学会运用情景交融手法。

教学过程:

说教学过程

情景交融 物我共奏

——《故都的秋》

“济南的秋天是诗境的。设若你的幻想中有个中古的老城,有睡着了的大城楼,有狭窄的古石路,有宽厚的石城墙,环城流着,一道清溪,倒映着山影,岸上蹲着个红袍绿裤的小妞儿,你的幻想中要是这么个境界,那便是济南。设若你幻想不出——许多人是不会幻想的——请到济南来看看吧。”

——老舍《济南的秋天》

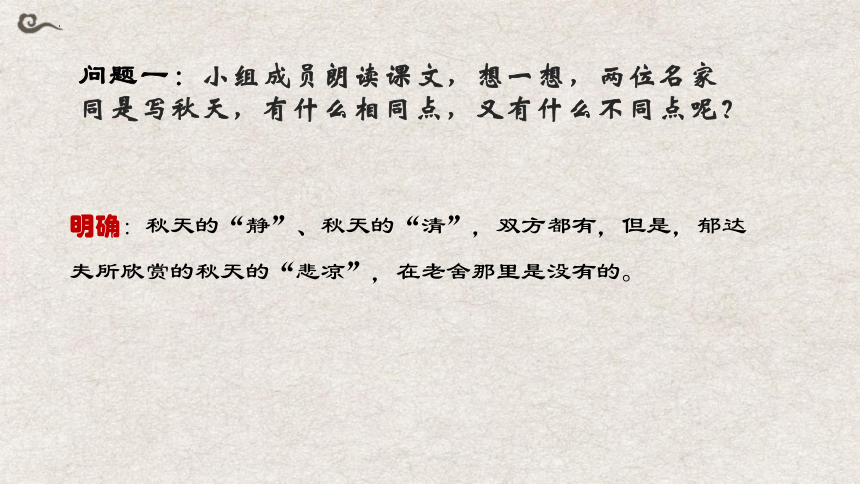

问题一:小组成员朗读课文,想一想,两位名家同是写秋天,有什么相同点,又有什么不同点呢?

明确:秋天的“静”、秋天的“清”,双方都有,但是,郁达夫所欣赏的秋天的“悲凉”,在老舍那里是没有的。

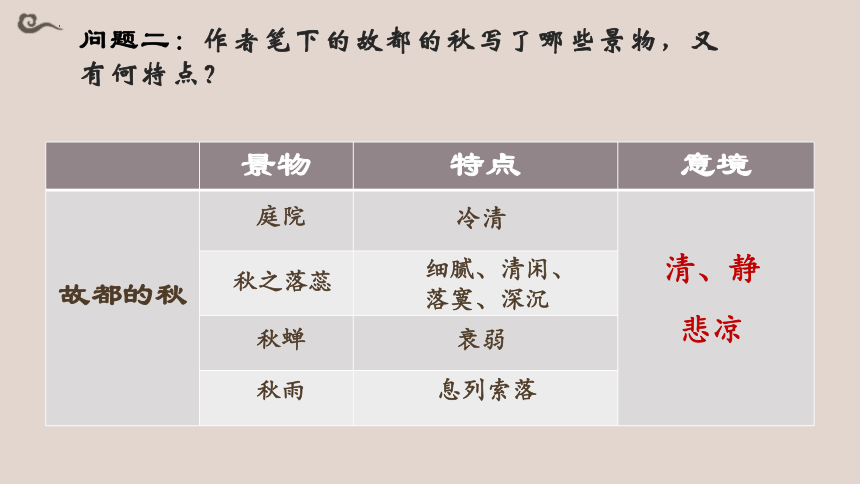

问题二:作者笔下的故都的秋写了哪些景物,又有何特点?

景物 特点 意境

故都的秋

秋之落蕊

秋蝉

秋雨

细腻、清闲、

落寞、深沉

衰弱

息列索落

庭院

冷清

清、静

悲凉

故都秋景图

秋景小院

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

秋果奇景

问题三:请同学们继续小组合作,感受第三自然段对北平秋天的描写,品味文中语句,思考作家对景物怀着怎样一种感情?

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

《故都的秋》选段

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

破

《故都的秋》选段

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

《故都的秋》选段

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

清 、静

《故都的秋》选段

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

《故都的秋》选段

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

清 、静

《故都的秋》选段

从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

《故都的秋》选段

从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

冷

《故都的秋》选段

——“悲”

郁达夫的主观感受——景后之情

破

清、静

冷

故都的秋

写景中流露的感触

抒情、议论中的感触

问题四:作者在文章中对这清、静、悲凉的秋有着怎样的感触呢?

扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样地能特别引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的。

对故都秋味的深爱与颂赞

悲?

喜?

作者感触——新的审美意境的开拓

三岁丧父,家境贫寒,幼年时期的郁达夫就饱尝孤儿寡母生活的窘迫与不安。十七岁时,随长兄一起赴日本东京帝国大学留学,深受日本文学中的“物哀美学”影响。在异国他乡的十年,郁达夫遍历屈辱与歧视。长期的生活环境压抑,使得郁达夫形成寂寞孤独、抑郁善感的性格。

1927年4月12日,蒋介石发动“四·一二”反革命政变。郁达夫为躲避国民党的恐怖威胁,1933年4月,他由上海迁居到杭州。1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平(今北京),再次饱尝了故都的“秋味”,并写下该文。

问题五:郁达夫为何偏爱这些有着悲意的景色?

1、事物引发的内心感动,大多与“雅美”、“有趣”等理性化的、有华彩的情趣不同,是一种低沉悲愁的情感和情绪。

2、把外在的“物”和感情之本的“哀”相契合而生成的协调的情趣世界理念化。由自然人生百态出发、引生的关于优美、纤细哀愁的理念。

——《日本国语大字典》

物哀美学:

作者自身的身世性格

作品创作的历史背景

日本“物哀美学”影响

“以悲为美”的审美旨趣

郁达夫为何偏爱这些有着悲意的景色?

“有我之境,以我观物,

故物皆著我之色彩。”

——王国维《人间词话》

课后作业

请你结合自己的生活经历,在校园里寻找独属于你心中的那片美景,并为它解码。

注意:1、运用情景交融的手法。

2、写一篇500字左右的散文;

情景交融 物我共奏

——《故都的秋》

《故都的秋》位于部编版高中语文必修上第七单元第一课。第七单元是写景抒情的名篇,引导学生培养对自然的热爱之情,作者郁达夫通过借景抒情的写作手法,将故都的秋“清、静、悲凉”的特点,以具体的形式表达出对北平深切的不舍和眷恋。

说教材、说学情

说教材:

说学情:

本文授课对象为全体高一学生,他们具备初步鉴赏文学作品的能力,但水平仍需提高,需要教师从多方面帮助学生理解。

《普通高中语文课程标准》提到:“语文活动是人形成审美体验、发展审美能力的重要途径。”

基于新课标以及单元目标,我设计了以下教学目标:

1.学生逐步深入分析文本,并且理解《故都的秋》独特的“清、静、悲凉”景物特点(重点)

2.感受作者独特的审美旨趣(难点)

说教学目标

教学目标:

诵读法,提问分析法,小组合作法

说教法

细读文本,归纳景物特点。使学生徜徉自然之景,感受美的熏陶。

再读文本,反复品味,体会作者的“悲秋”之感。

把握情景关系,明确作者对悲秋的喜爱与颂赞。

结合作者背景,知人论世,揭示作者“以悲为美”的审美特点。

课后作业,通过写作让学生学会运用情景交融手法。

教学过程:

说教学过程

情景交融 物我共奏

——《故都的秋》

“济南的秋天是诗境的。设若你的幻想中有个中古的老城,有睡着了的大城楼,有狭窄的古石路,有宽厚的石城墙,环城流着,一道清溪,倒映着山影,岸上蹲着个红袍绿裤的小妞儿,你的幻想中要是这么个境界,那便是济南。设若你幻想不出——许多人是不会幻想的——请到济南来看看吧。”

——老舍《济南的秋天》

问题一:小组成员朗读课文,想一想,两位名家同是写秋天,有什么相同点,又有什么不同点呢?

明确:秋天的“静”、秋天的“清”,双方都有,但是,郁达夫所欣赏的秋天的“悲凉”,在老舍那里是没有的。

问题二:作者笔下的故都的秋写了哪些景物,又有何特点?

景物 特点 意境

故都的秋

秋之落蕊

秋蝉

秋雨

细腻、清闲、

落寞、深沉

衰弱

息列索落

庭院

冷清

清、静

悲凉

故都秋景图

秋景小院

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

秋果奇景

问题三:请同学们继续小组合作,感受第三自然段对北平秋天的描写,品味文中语句,思考作家对景物怀着怎样一种感情?

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

《故都的秋》选段

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

破

《故都的秋》选段

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

《故都的秋》选段

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

清 、静

《故都的秋》选段

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

《故都的秋》选段

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

清 、静

《故都的秋》选段

从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

《故都的秋》选段

从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

冷

《故都的秋》选段

——“悲”

郁达夫的主观感受——景后之情

破

清、静

冷

故都的秋

写景中流露的感触

抒情、议论中的感触

问题四:作者在文章中对这清、静、悲凉的秋有着怎样的感触呢?

扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样地能特别引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的。

对故都秋味的深爱与颂赞

悲?

喜?

作者感触——新的审美意境的开拓

三岁丧父,家境贫寒,幼年时期的郁达夫就饱尝孤儿寡母生活的窘迫与不安。十七岁时,随长兄一起赴日本东京帝国大学留学,深受日本文学中的“物哀美学”影响。在异国他乡的十年,郁达夫遍历屈辱与歧视。长期的生活环境压抑,使得郁达夫形成寂寞孤独、抑郁善感的性格。

1927年4月12日,蒋介石发动“四·一二”反革命政变。郁达夫为躲避国民党的恐怖威胁,1933年4月,他由上海迁居到杭州。1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平(今北京),再次饱尝了故都的“秋味”,并写下该文。

问题五:郁达夫为何偏爱这些有着悲意的景色?

1、事物引发的内心感动,大多与“雅美”、“有趣”等理性化的、有华彩的情趣不同,是一种低沉悲愁的情感和情绪。

2、把外在的“物”和感情之本的“哀”相契合而生成的协调的情趣世界理念化。由自然人生百态出发、引生的关于优美、纤细哀愁的理念。

——《日本国语大字典》

物哀美学:

作者自身的身世性格

作品创作的历史背景

日本“物哀美学”影响

“以悲为美”的审美旨趣

郁达夫为何偏爱这些有着悲意的景色?

“有我之境,以我观物,

故物皆著我之色彩。”

——王国维《人间词话》

课后作业

请你结合自己的生活经历,在校园里寻找独属于你心中的那片美景,并为它解码。

注意:1、运用情景交融的手法。

2、写一篇500字左右的散文;

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读