辽宁省营口市大石桥市三中等2校2022—2023学年高二上学期期末生物试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 辽宁省营口市大石桥市三中等2校2022—2023学年高二上学期期末生物试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-03 20:32:29 | ||

图片预览

文档简介

辽宁省营口市大石桥市三中等2校2022—2023学年高二上学期期末生物试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

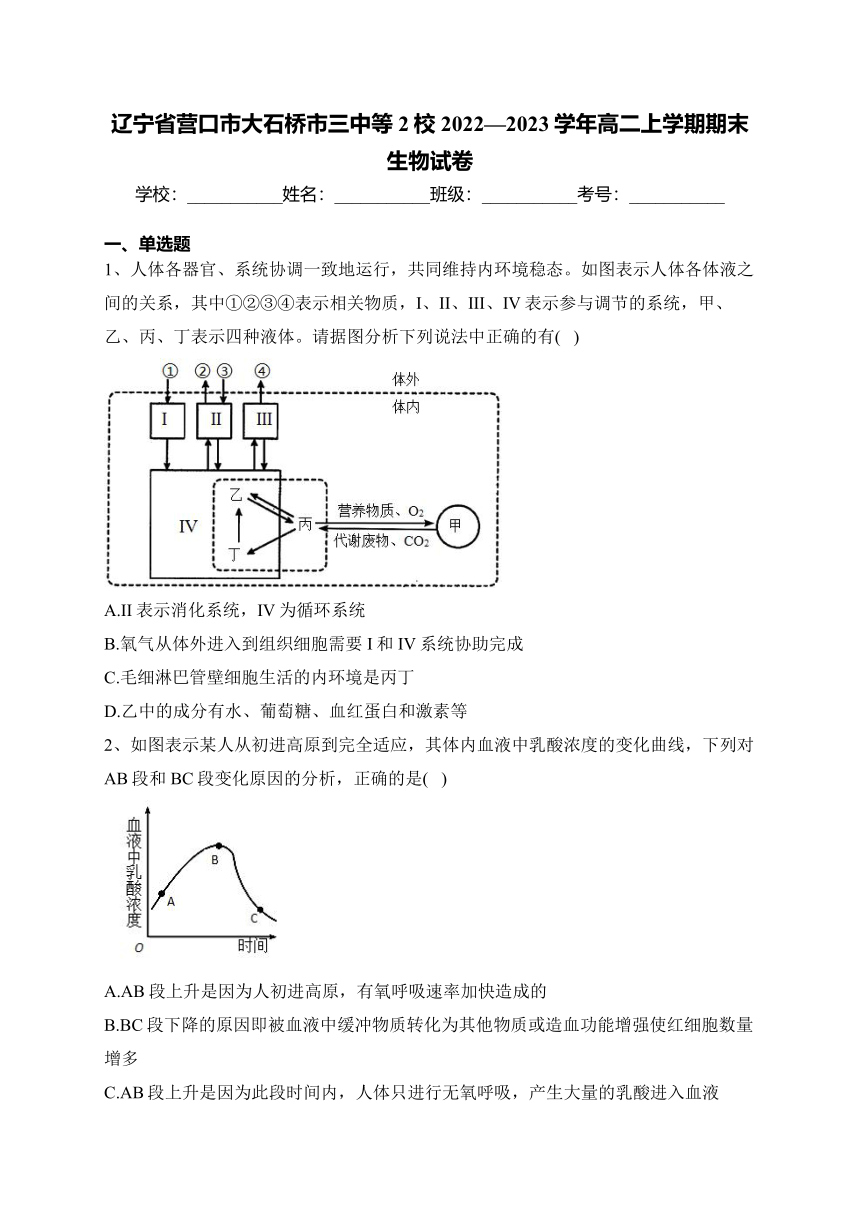

1、人体各器官、系统协调一致地运行,共同维持内环境稳态。如图表示人体各体液之间的关系,其中①②③④表示相关物质,I、II、III、IV表示参与调节的系统,甲、乙、丙、丁表示四种液体。请据图分析下列说法中正确的有( )

A.II表示消化系统,IV为循环系统

B.氧气从体外进入到组织细胞需要I和IV系统协助完成

C.毛细淋巴管壁细胞生活的内环境是丙丁

D.乙中的成分有水、葡萄糖、血红蛋白和激素等

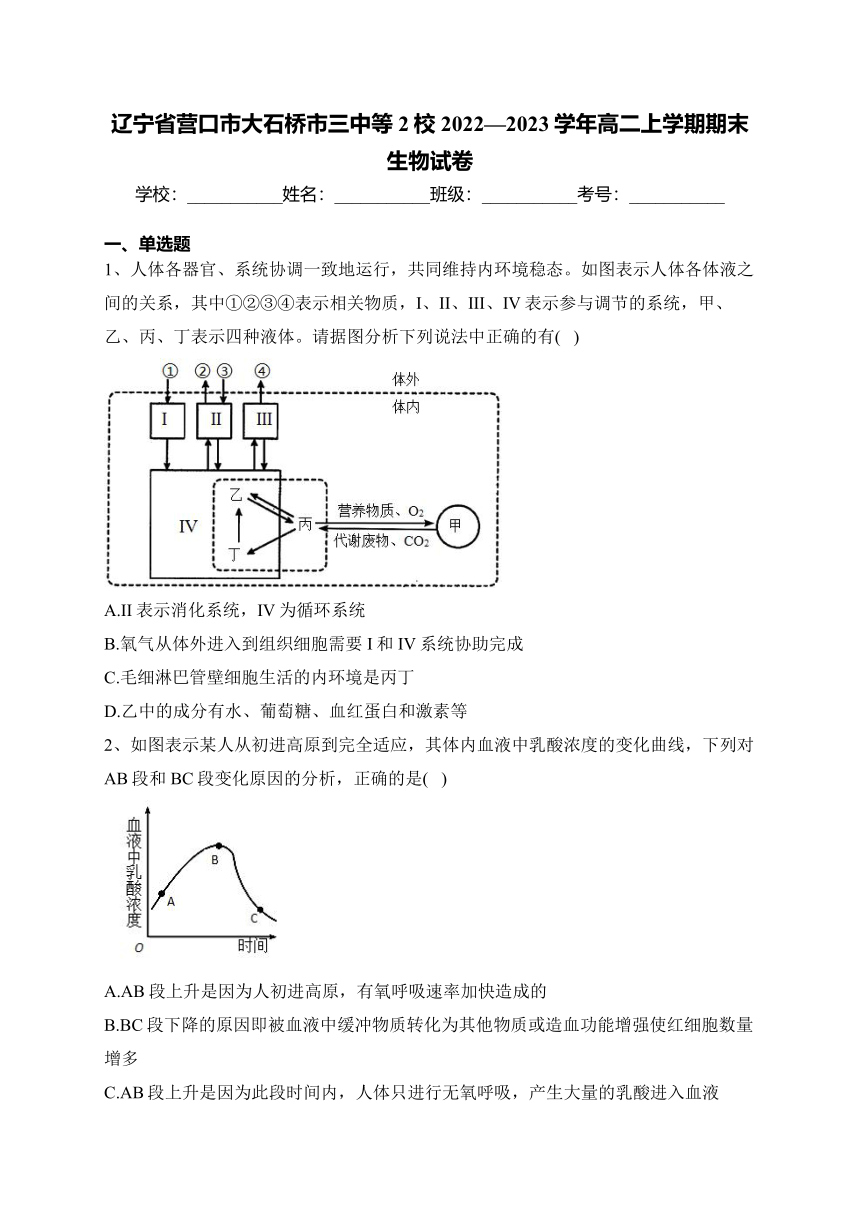

2、如图表示某人从初进高原到完全适应,其体内血液中乳酸浓度的变化曲线,下列对AB段和BC段变化原因的分析,正确的是( )

A.AB段上升是因为人初进高原,有氧呼吸速率加快造成的

B.BC段下降的原因即被血液中缓冲物质转化为其他物质或造血功能增强使红细胞数量增多

C.AB段上升是因为此段时间内,人体只进行无氧呼吸,产生大量的乳酸进入血液

D.AB段产生的乳酸,在BC段与Na2CO3反应

3、当膀胱充盈时,膀胱壁牵张感受器受到刺激产生神经冲动,人产生尿意,膀胱逼尿肌收缩,尿道括约肌舒张,发生排尿反射。脊髓通过自主神经支配膀胱的活动,下列有关自主神经与排尿反射的叙述,正确的是( )

A.自主神经系统是脊神经的一部分且不受意识支配

B.交感神经与副交感神经协同支配膀胱活动

C.成人适时排尿体现神经系统对内脏的分级调节

D.神经冲动传导到脊髓产生尿意属于非条件反射

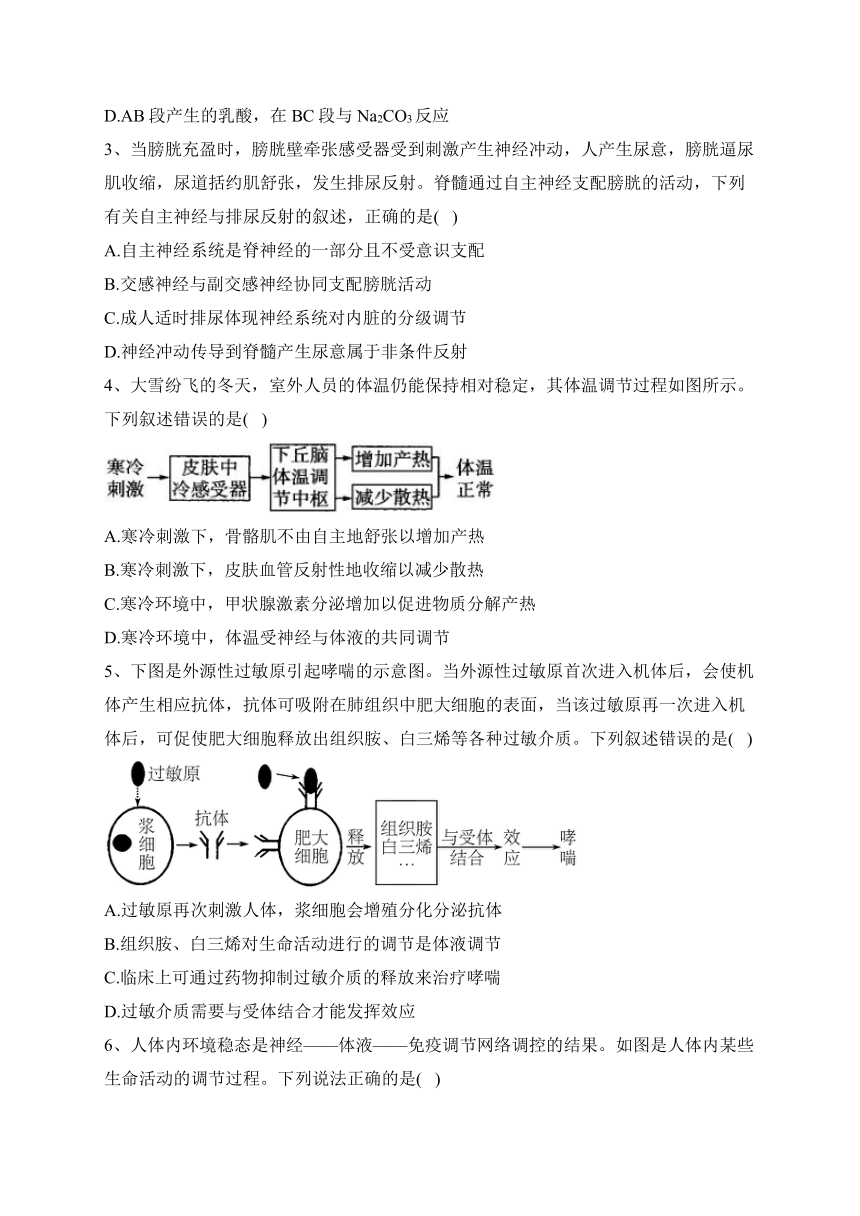

4、大雪纷飞的冬天,室外人员的体温仍能保持相对稳定,其体温调节过程如图所示。下列叙述错误的是( )

A.寒冷刺激下,骨骼肌不由自主地舒张以增加产热

B.寒冷刺激下,皮肤血管反射性地收缩以减少散热

C.寒冷环境中,甲状腺激素分泌增加以促进物质分解产热

D.寒冷环境中,体温受神经与体液的共同调节

5、下图是外源性过敏原引起哮喘的示意图。当外源性过敏原首次进入机体后,会使机体产生相应抗体,抗体可吸附在肺组织中肥大细胞的表面,当该过敏原再一次进入机体后,可促使肥大细胞释放出组织胺、白三烯等各种过敏介质。下列叙述错误的是( )

A.过敏原再次刺激人体,浆细胞会增殖分化分泌抗体

B.组织胺、白三烯对生命活动进行的调节是体液调节

C.临床上可通过药物抑制过敏介质的释放来治疗哮喘

D.过敏介质需要与受体结合才能发挥效应

6、人体内环境稳态是神经——体液——免疫调节网络调控的结果。如图是人体内某些生命活动的调节过程。下列说法正确的是( )

A.进入低温环境后,图中信息分子A、B、C、D的释放量均有所增加

B.与调节方式乙相比,甲的作用时间短暂、作用范围大、反应迅速

C.B淋巴细胞增殖分化通常需要信息分子E和抗原的共同作用

D.信息分子A、B、C、D、E的化学本质均为蛋白质

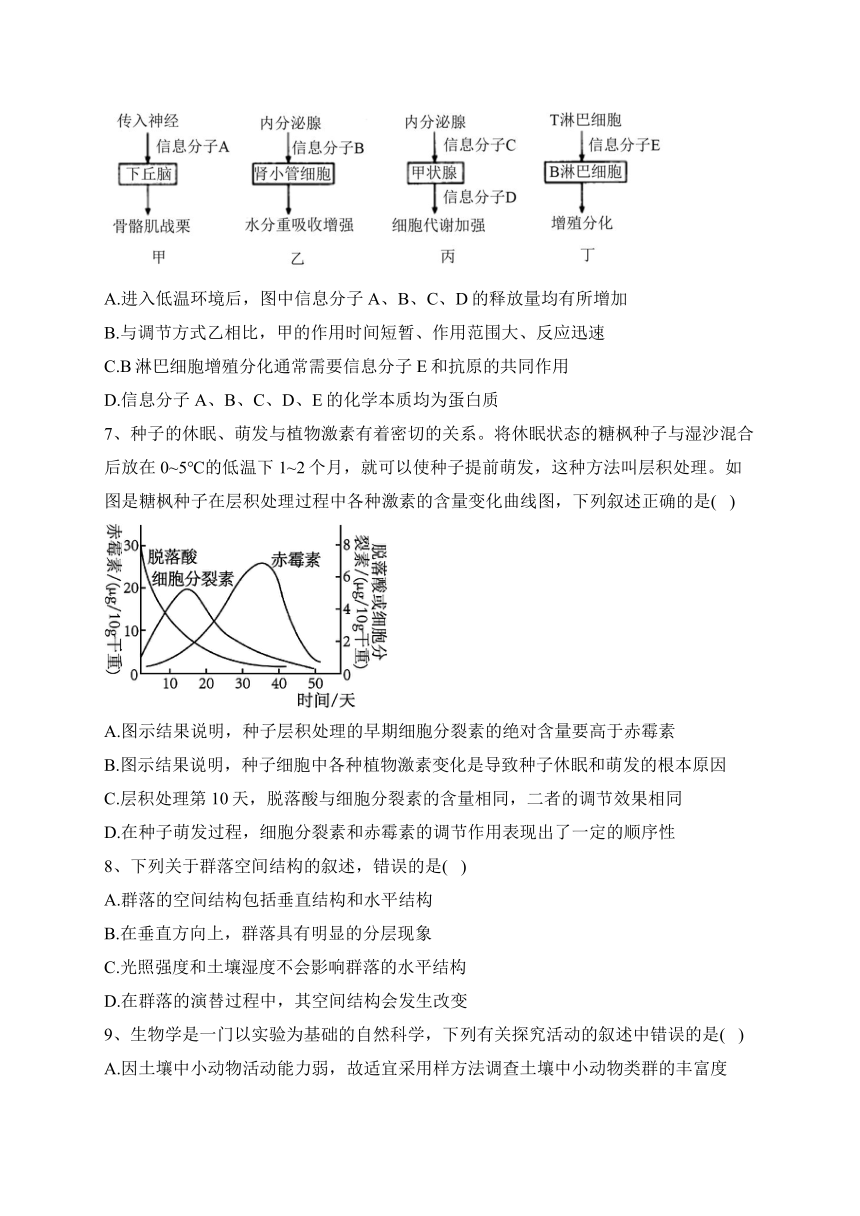

7、种子的休眠、萌发与植物激素有着密切的关系。将休眠状态的糖枫种子与湿沙混合后放在0~5℃的低温下1~2个月,就可以使种子提前萌发,这种方法叫层积处理。如图是糖枫种子在层积处理过程中各种激素的含量变化曲线图,下列叙述正确的是( )

A.图示结果说明,种子层积处理的早期细胞分裂素的绝对含量要高于赤霉素

B.图示结果说明,种子细胞中各种植物激素变化是导致种子休眠和萌发的根本原因

C.层积处理第10天,脱落酸与细胞分裂素的含量相同,二者的调节效果相同

D.在种子萌发过程,细胞分裂素和赤霉素的调节作用表现出了一定的顺序性

8、下列关于群落空间结构的叙述,错误的是( )

A.群落的空间结构包括垂直结构和水平结构

B.在垂直方向上,群落具有明显的分层现象

C.光照强度和土壤湿度不会影响群落的水平结构

D.在群落的演替过程中,其空间结构会发生改变

9、生物学是一门以实验为基础的自然科学,下列有关探究活动的叙述中错误的是( )

A.因土壤中小动物活动能力弱,故适宜采用样方法调查土壤中小动物类群的丰富度

B.在探究“土壤微生物对淀粉的分解作用”实验中,可用碘液或斐林试剂作检测试剂

C.在探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验中,可采用抽样检测的方法进行

D.在“设计制作生态缸,观察其稳定性”实验中,各组分及营养级之间的比例要合适

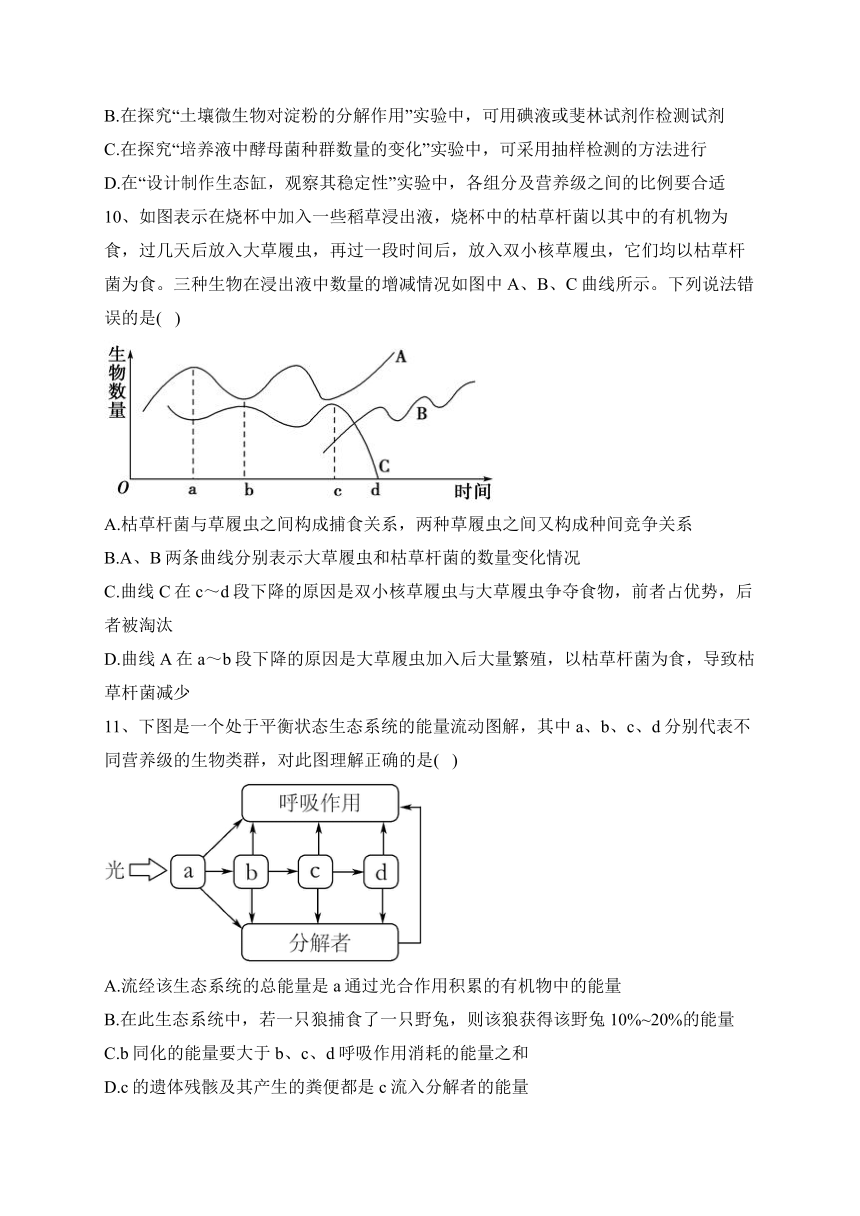

10、如图表示在烧杯中加入一些稻草浸出液,烧杯中的枯草杆菌以其中的有机物为食,过几天后放入大草履虫,再过一段时间后,放入双小核草履虫,它们均以枯草杆菌为食。三种生物在浸出液中数量的增减情况如图中A、B、C曲线所示。下列说法错误的是( )

A.枯草杆菌与草履虫之间构成捕食关系,两种草履虫之间又构成种间竞争关系

B.A、B两条曲线分别表示大草履虫和枯草杆菌的数量变化情况

C.曲线C在c~d段下降的原因是双小核草履虫与大草履虫争夺食物,前者占优势,后者被淘汰

D.曲线A在a~b段下降的原因是大草履虫加入后大量繁殖,以枯草杆菌为食,导致枯草杆菌减少

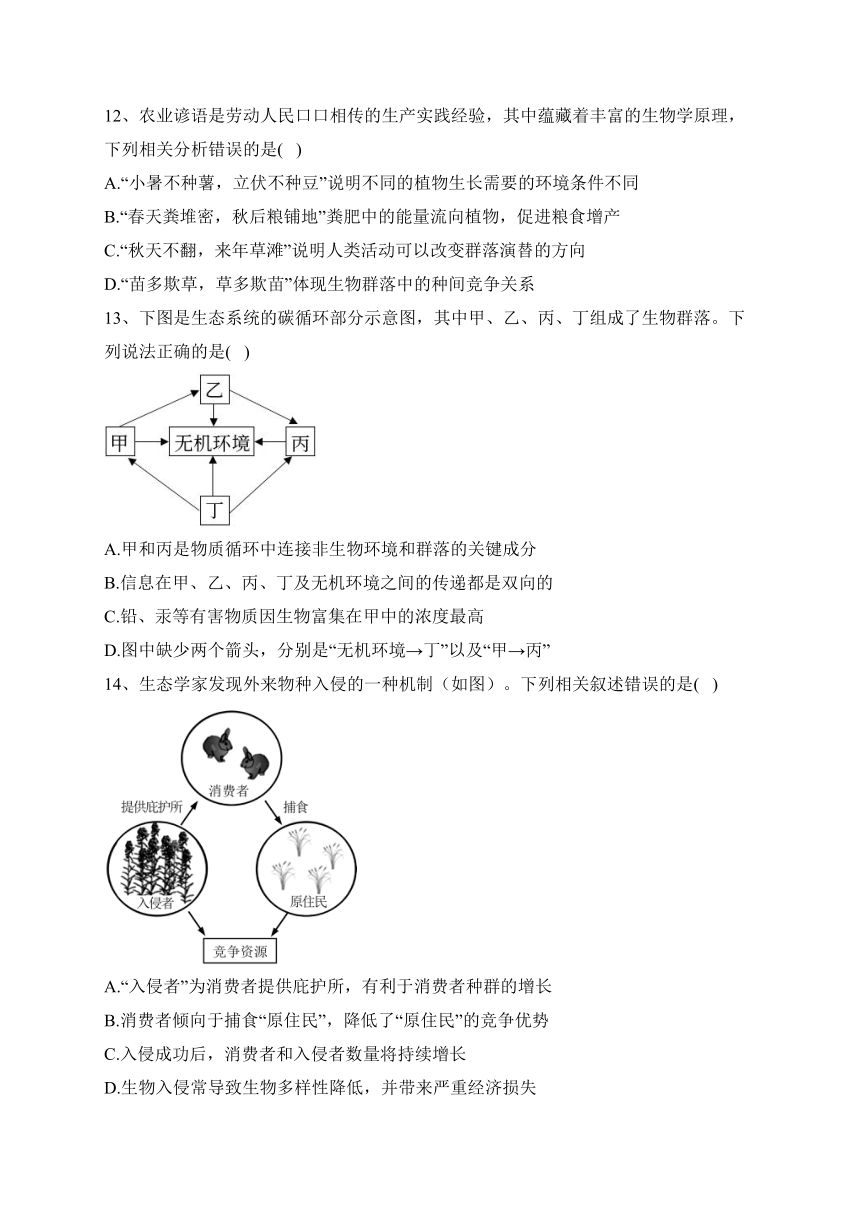

11、下图是一个处于平衡状态生态系统的能量流动图解,其中a、b、c、d分别代表不同营养级的生物类群,对此图理解正确的是( )

A.流经该生态系统的总能量是a通过光合作用积累的有机物中的能量

B.在此生态系统中,若一只狼捕食了一只野兔,则该狼获得该野兔10%~20%的能量

C.b同化的能量要大于b、c、d呼吸作用消耗的能量之和

D.c的遗体残骸及其产生的粪便都是c流入分解者的能量

12、农业谚语是劳动人民口口相传的生产实践经验,其中蕴藏着丰富的生物学原理,下列相关分析错误的是( )

A.“小暑不种薯,立伏不种豆”说明不同的植物生长需要的环境条件不同

B.“春天粪堆密,秋后粮铺地”粪肥中的能量流向植物,促进粮食增产

C.“秋天不翻,来年草滩”说明人类活动可以改变群落演替的方向

D.“苗多欺草,草多欺苗”体现生物群落中的种间竞争关系

13、下图是生态系统的碳循环部分示意图,其中甲、乙、丙、丁组成了生物群落。下列说法正确的是( )

A.甲和丙是物质循环中连接非生物环境和群落的关键成分

B.信息在甲、乙、丙、丁及无机环境之间的传递都是双向的

C.铅、汞等有害物质因生物富集在甲中的浓度最高

D.图中缺少两个箭头,分别是“无机环境→丁”以及“甲→丙”

14、生态学家发现外来物种入侵的一种机制(如图)。下列相关叙述错误的是( )

A.“入侵者”为消费者提供庇护所,有利于消费者种群的增长

B.消费者倾向于捕食“原住民”,降低了“原住民”的竞争优势

C.入侵成功后,消费者和入侵者数量将持续增长

D.生物入侵常导致生物多样性降低,并带来严重经济损失

15、生态足迹是指能为一个特定生活标准的人群提供所需的资源,处理其废弃物的陆地与水域面积。其组分包括耕地、草地、林地、渔业用地、建设用地和碳足迹(碳吸收用地)。如图是1961年~2010年中国生态足迹的组分构成。下列相关叙述错误的是( )

A.退耕还林还草,增加绿化面积可为人类生活提供更充足的碳足迹和林地足迹

B.五十年来,中国耕地足迹总量变化不大,得益于农业发展,作物亩产量增加

C.城市化发展能充分利用立体空间,进而降低人类对建设用地足迹的需求

D.五十年来,人均草地足迹变化不大,草地足迹在生态足迹总量中的占比降低

二、多选题

16、下列图1表示神经纤维上某点受到刺激后对膜外电位的测量,图2表示神经纤维某部位在受到一次刺激前后膜内外的电位变化。相关叙述错误的是( )

A.在没有接受刺激时,图1中的电位计可测量到静息电位的大小

B.图2中从A到C段,Na+大量内流需要载体蛋白的协助,消耗能量

C.受刺激后,膜内局部电流的方向与兴奋传导方向相反

D.如果神经纤维膜外的Na+含量较低,则图2中C的电位将下降

17、如图①~④表示甲刺激所引起的调节过程,乙表示参与调节的重要器官,下列有关叙述正确的是( )

A.图中乙表示下丘脑,②③过程主要通过体液调节实现

B.若甲刺激为血糖浓度升高,则“甲刺激→乙→胰岛”过程属于神经—体液调节

C.若甲刺激为寒冷条件,则“甲刺激→乙→垂体→甲状腺"过程中存在分级调节

D.若甲刺激为食物过咸,则在乙处下丘脑产生渴觉,且垂体释放抗利尿激素增多

18、群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。根据群落的外貌和物种组成等方面的差异,可以将陆地的群落分为不同类型。在不同的群落中,生物适应环境的方式不尽相同。以下关于群落的叙述,正确的是( )

A.湿地生物群落中的生物既有水生生物也有陆生生物

B.在华北地区春天开放的花多数是风媒花,不少植物的果实有翅

C.热带雨林中的乔木分枝发达,一般叶片较小

D.草原上的植物往往根系发达,叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层

19、吹绵蚧是一种严重危害果园生产的害虫,澳洲瓢虫以吹绵蚧为食可以有效抑制该害虫的数量。科学家研究了吹绵蚧种群数量的变化规律,为防治害虫提供科学依据。下图是吹绵蚧种群数量与被捕食率、补充率的关系模型,其中补充率代表没有被捕食的情况下吹绵蚧增长的比率。下列说法正确的是( )

A.当吹绵蚧种群数量介于m~n点之间时,种群数量会逐渐稳定在m点

B.当种群数量超过n点时,会导致吹绵蚧虫害的爆发

C.当种群数量超过P点时,吹绵蚧种群数量会稳定在q点内

D.在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在n点

20、中国丹顶鹤的主要繁殖地在黑龙江扎龙自然保护区,其主要越冬栖息地为苏北地区。人类在丹顶鹤栖息地分布点及周围的活动使其栖息地面积减小、生境破碎化。调查结果显示,苏北地区丹顶鹤越冬种群数量1991~1999年均值为873只,2000~2015年均值为642只;丹顶鹤主要越冬栖息地中的沼泽地和盐田相关指标的变化见下表。下列叙述正确的是( )

栖息地类型 栖息地面积/km2 斑块数/个 斑块平均面积/km2

1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年

沼泽地 1502 916 752 427 426 389 3.51 2.15 1.93

盐田 1155 1105 1026 98 214 287 11.79 5.17 3.57

A.据表分析,人类活动导致的沼泽地和盐田生境破碎化,斑块平均面积减小是生境破碎化的重要体现

B.在苏北地区,决定丹顶鹤越冬种群大小的三个种群数量特征是死亡率、迁入率和迁出率

C.生态系统的自我调节能力以负反馈调节机制为基础,该机制的作用是使生态系统的结构和功能保持相对稳定

D.丹顶鹤的食性特征、种群数量及动态等领域尚有很多未知的生态学问题,可供科研工作者研究,丹顶鹤的这种价值属于间接价值

三、读图填空题

21、下图表示人体维持稳态的部分调节过程,请据图回答

(1)①~⑤过程中属于反馈调节的是_________,抗利尿激素作用于肾脏,导致肾脏肾小管、集合管对水的通透性_________,使血浆渗透压降低。

(2)激素c和激素d具有_________(协同/相抗衡)作用,如果用激素c饲喂小白鼠,再放入密闭容器中,其对缺氧的敏感性将_________。

(3)饭后6小时胰岛A细胞活动_________(增强、减弱、不变),其分泌的激素主要的靶器官是_________,促进_________从而保持血糖的相对稳定。

(4)人体内需要源源不断产生激素,以维持激素含量的动态平衡,这是因为__________________。

22、迄今新型冠状病毒仍在肆虐全球,危害人们的健康。图甲表示人体对抗病毒的部分免疫过程,I~VII表示不同的免疫细胞,Th为辅助性T细胞(一种T淋巴细胞),a~g代表不同的物质;图乙为免疫力正常的人感染新冠病毒后,体内病毒及免疫指标的变化趋势。回答下列问题:

(1)图甲中所示的免疫与皮肤和黏膜所发挥的免疫最主要的区别是_________(答出2点)。图甲中能特异性识别抗原的细胞有_________(填数字),在第二次接触相同抗原时VII细胞的来源包括_________(填数字)增殖分化形成。

(2)人体感染新冠病毒初期,核酸检测阳性,抗体检测阴性,主要是_________免疫尚未被激活,病毒在其体内快速增殖。曲线③、④上升趋势一致,表明抗体的产生与T细胞数量的增加有一定的相关性,原因是体液免疫中,辅助性T细胞参与_________,同时分泌_________,促进B细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞分泌抗体。某人同时进行了核酸检测和抗体检测发现核酸检测阴性,抗体检测阳性,说明该个体_________。

(3)目前除了核酸检测还可以使用抗原检测法,因其方便快捷可作为补充检测手段,但抗原检测的敏感性相对较低,据图乙分析,抗原检测在_________时间段内进行才能得到阳性结果,判断的依据是此阶段_________。

23、生态系统的稳定性是指其结构和功能上的相对稳定。图中“置位点”为生态系统所具有的某个理想状态,其中P、A、B、C、D、E表示其生物成分,箭头表示物质的传递方向。请分析回答

(1)P、A、B、C、D构成了生态系统的_________,这是实现生态系统_________功能的主渠道。

(2)若B中的能量不变。将D的食物比例由B:C=1:1调整为3:1;能量传递效率按20%计算,该生态系统传给D的能量是原来的_________倍。

(3)某研究小组考察了一个位于置位点的湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄组成,结果如表所示:

年龄 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ ≥12

个体数 92 187 121 70 69 62 63 72 64 55 42 39 264

注:表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1,小于2,其他以此类推。

①研究表明:该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年),根据表中数据预测该鱼种群的年龄组成类型是_________。

②在湖泊下游生活有大量的动植物,其中沉水植物大量繁殖后,部分浮游植物的数量下降,大型底栖动物的数量有所增加,这是在_________(填“种群”、“群落”或“生态系统”)水平上研究的结果。

③沉水植物通过一定的信息传递吸引浮游动物栖息在其叶表面,从而抚育出高密度的浮游动物。浮游动物能够大量捕食浮游藻类,也间接地控制了浮游藻类的数量。这体现了偏离“置位点”后生态系统的_________调节,也体现出信息传递的_________作用。

24、研究人员对草原生态系统进行了相关的生态学调查,在无迁入迁出的情况下绘制出某昆虫种群数量%值的变化曲线。请分析回答:

(1)该种群在前5年种群数量的变化类型是_________增长,做出此判断的依据是_________。

(2)该草原在第10年曾发生火灾,“野火烧不尽,春风吹又生”是对火灾过后草原生物群落_________过程的真实写照,这体现了生态系统的_________稳定性。

(3)为提高牧草产量,计划在该草原上喷施某种化肥,若要探究这种化肥是否不利于上述昆虫的存活,请完善以下实验设计并预测结果。

实验步骤:

①_________。

②实验组用_________的牧草饲喂,对照组用_________的牧草饲喂

③将两组昆虫置于相同的适宜环境中饲养。

④一段时间后,分别统计两组昆虫的生存率。

结果预测:

若_________,说明此化肥不利于该昆虫的生存;

若_________,说明此化肥对昆虫没有不利妨碍。

25、海水立体养殖中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,底层养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。某海水立体养殖生态系统的能量流动示意图如下,M、N表示营养级。

(1)该生态系统需要不断得到来自系统外的能量补充吗?_________(需要或不需要),原因_________(答两点)。

(2)图中M用于生长、发育和繁殖的能量为_________kJ/(m2·a)。由M到N的能量传递效率为_________%(保留一位小数),该生态系统中的能量_________(填:“能”或“不能”)在M和遗体残骸间循环流动。

(3)从群落的空间结构特点分析,海水立体养殖的优点是_________。依据生态工程的_________原理,在构建海水立体养殖生态系统时,既要考虑所养殖生物的环境容纳量,还要处理好生物与环境的关系。

参考答案

1、答案:C

解析:A、由图可知,Ⅰ表示从外界吸收,表示消化系统,Ⅱ涉及气体交换,属于呼吸系统,IV为循环系统,A错误;

B、氧气从体外进入到组织细胞需要Ⅱ呼吸系统和IV循环系统协助完成,B错误;

C、乙为血浆,丙为组织液,毛细淋巴管壁细胞直接生活的内环境是血浆和组织液,C正确;

D、乙为血浆,其中有水、葡萄糖、激素等,但不含血红蛋白,血红蛋白在红细胞内,D错误。

故选C。

2、答案:B

解析:AB段上升是人初进高原,空气稀薄、氧气不足,无氧呼吸加强所致,A错误。BC段下降的原因可能为乳酸被血液中的缓冲物质转化为其他物质;或造血功能逐渐增强,红细胞数量增多,能运输更多的氧气,无氧呼吸减弱,产生的乳酸减少,B正确。AB段上升是由于此段时间内人体的无氧呼吸加强,而不是只进行无氧呼吸,C错误。在BC段,乳酸与NaHCO3反应,使血液中乳酸浓度降低,D错误。

3、答案:C

解析:A、自主神经系统是脊神经和脑神经的一部分且不受意识支配,A错误;

B、交感神经和副交感神经作用一般是相反的,不会协同支配膀胱活动,B错误;

C、成人适时排尿的过程可以体现神经系统对内脏的分级调节,C正确;

D、神经冲动传导到脊髓产生尿意没有完整的反射弧,不属于反射,更不属于非条件反射,D错误。

故选C。

4、答案:A

解析:寒冷条件下,骨骼肌不由自主地战栗(节律性收缩)以增加产热寒A错误;寒冷条件下,皮肤血管反射性地收缩以减少散热B正确;寒冷环境中,甲状腺激素分泌增加以促进物质分解产热C正确;体温受神经与体液的共同调节D正确。

5、答案:A

解析:A、浆细胞属于高度分化的细胞,没有增殖能力,过敏原再次刺激人体时,记忆细胞会增殖与分化,分化出的浆细胞可以分泌抗体,A错误;

B、组织胺、白三烯属于化学物质对生命活动进行的调节,因此是体液调节,B正确;

C、分析题意可知,过敏介质可诱发哮喘,故应通过抑制组织胺、白三烯等过敏介质的释放来治疗哮喘,C正确;

D、据图可知,组织胺、白三烯等过敏介质需要与受体结合后才能发挥效应,D正确。

故选A。

6、答案:C

解析:A、进入低温环境后,通过神经-体液调节,图中的信息分子A神经递质、C促甲状腺激素、D甲状腺激素的释放量均有所增加,但B抗利尿激素的释放量减少,A错误;

B、调节方式甲为神经调节,乙为体液调节,与体液调节相比,神经调节的作用时间短暂、作用范围局限、反应迅速,B错误;

C、信息分子E为细胞因子,B淋巴细胞在抗原的刺激下,在T淋巴细胞分泌的细胞因子的作用下,增殖分化为浆细胞和记忆细胞,C正确;

D、信息分子A和D的化学本质不是蛋白质,D甲状腺激素的化学本质是氨基酸衍生物,D错误。

故选C。

7、答案:D

解析:A、图示结果说明,在种子层积处理早期,细胞分裂素的绝对含量要低于赤霉素(两边曲线纵坐标数据不同),A错误;

B、种子萌发过程,细胞分裂素具有促进细胞分裂的作用,赤霉素具有诱导淀粉酶的作用,有利于种子中淀粉的水解,是导致种子萌发的直接原因,种子细胞中各种植物激素变化是导致种子休眠和萌发的根本原因是基因的选择性表达,B错误;

C、层积处理第10天,脱落酸含量等于细胞分裂素的含量,脱落酸对种子的萌发起抑制作用,细胞分裂素能促进细胞分裂,有利种子解除休眠,故脱落酸与细胞分裂素之间存在拮抗关系,二者的调节效果不同,C错误;

D、在种子的萌发过程,脱落酸含量降低后,细胞分裂素的含量先增加先减少,最后是赤霉素的含量发生变化,和赤霉素的调节作用表现出了一定的顺序性,D正确。

故选D。

8、答案:C

解析:A、群落中在垂直方向上的分层现象是垂直结构,在水平方向上的分布情况是水平结构,A正确;B、群落的垂直结构指群落在垂直方面的配置状态,其最显著的特征是分层现象,即在垂直方向上,群落具有明显的分层现象,B正确;C、光会影响群落的垂直结构,也会影响群落的水平结构,地形的变化、土壤湿度、盐碱度的差异等因素导致了群落的水平结构不同,C错误;D、在群落的演替过程中,空间结构会发生变化,例如,垂直结构和水平结构更加复杂,对阳光、空间等资源利用率更高,D正确。故选:C。

9、答案:A

解析:A、土壤小动物活动能力强、身体微小,不适宜用样方法、标记重捕法,用取样器取样法调查土壤小动物类群的丰富度,A错误;

B、在探究“土壤微生物对淀粉的分解作用”实验中,可用碘液检测淀粉的剩余量或斐林试剂检测还原糖的生成量,B正确;

C、在探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验中,可采用抽样检测的方法进行,从培养液中吸取样品进行计数,C正确;

D、在“设计制作生态缸,观察其稳定性”实验中,各组分及营养级之间的比例要合适,才能使生态缸正常运转,D正确。

故选A。

10、答案:B

解析:)A、枯草杆菌可被草履虫摄食,为捕食关系,两种草履虫食性相似,属于竞争关系,A正确;

B、从食物关系和能量流动的角度看,A应为枯草杆菌,而B应为竞争的胜者双小核草履虫,B错误;

C、曲线C是大草履虫,由于大草履虫的竞争力小于双小核草履虫,因而被淘汰,表现在曲线呈下降趋势,C正确;

D、A曲线(枯草杆菌)在a~b段下降是由于大草履虫数量的上升,使枯草杆菌数量减少,D正确。

故选B。

11、答案:C

解析:A、分析题图可知:a为生产者,流经该生态系统的总能量是生产者通过光合作用,固定在它们所制造有机物中的能量,而生产者a通过光合作用积累的有机物中的能量,是生产者净光合积累有机物中的能量,即生产者总光合作用减去呼吸作用丧失所得,A错误;

B、能量的传递效率是指相邻两营养级群体中同化量之比,即下一营养级中所有生物的同化量与上一营养级所有生物的同化量之比,而不是个体的同化量之比,B错误;

C、分析题图可知:b为初级消费者,c为次级消费者,d为三级消费者;b同化的能量有三个去向:呼吸、传给下一营养级c和传给分解者,由于生态系统处于平衡状态,所以整体上看b同化的能量等于b、c和d的呼吸量加上三者传给分解者的能量,所以b的同化量大于三者呼吸消耗的能量,C正确;

D、分析题图可知:c为次级消费者,c产生的粪便,不在同化范围之内,即c产生的粪便,不能算c流入分解者的能量,应算上一营养级b同化量的一部分,D错误。

故选C。

12、答案:B

解析:A、“小暑不种薯,立伏不种豆”强调气候对植物生长的影响,说明不同的植物生长需要的环境条件不同,A正确;

B、春天粪堆密,秋后粮铺地”,粪肥中的能量不能流向植物,粪肥中有机物可被微生物分解形成无机物,无机物可被植物吸收利用,促进粮食增产,B错误;

C、“秋天不翻,来年草滩”说明人类活动可以改变群落演替的方向,对于人类利用较多的生态系统,要实施相应的物质能量投入,保证生态系统内部结构和功能的协调,C正确;

D、“苗多欺草,草多欺苗”体现的是种间的竞争关系,D正确。

故选B。

13、答案:D

解析:A、据图分析,丁是生产者,甲和乙是消费者,丙是分解者,生产者和分解者是物质循环中连接非生物环境和群落的关键成分,A错误;

B、丁是生产者,甲和乙是消费者,丙是分解者,生物在生态系统的信息传递通常是双向的,也可能是单向的,B错误;

C、铅、汞等有害物质会随着食物链发生富集现象,图中乙营养级最高,有害物质的浓度最高,C错误;

D、图中缺少无机环境→丁的光合作用过程和甲→丙的分解作用过程,D正确。

故选D。

14、答案:C

解析:A、“入侵者”为消费者提供庇护所,有利于消费者种群的增长,A正确;

B、根据图可知消费者倾向于捕食“原住民”,使得原住民的数量减少,从而降低了“原住民”的竞争优势,B正确;

C、入侵成功后,消费者和入侵者数量不会持续增长,消费者的数量会在达到一定值后下降,C错误;

D、生物入侵常导致生物多样性降低,并带来严重经济损失,D正确。

故选C。

15、答案:B

解析:A、退耕还林还草,增加绿化面积能为人类提供更多林地资源和碳吸收用地,可为人类生活提供更充足的碳足迹和林地足迹,A正确;

B、五十年来,中国人均耕地足迹变化不大,但人口总量明显增加,耕地足迹总量明显增大,B错误;

C、城市化发展能充分利用立体空间,进而降低人类对建设用地足迹的需求,C正确;

D、五十年来,人均草地足迹变化不大,碳足迹显著增加,生态足迹中其他组分变化也不大,草地足迹在生态足迹总量中的占比降低,D正确。

故选B。

16、答案:ABC

解析:A、在没有接受刺激时,图1中的电位计测量到电位是零电位,不能测量到静息电位的大小,A错误;

B、图2中从A到C是动作电位形成的过程,是由Na+经离子通道内流形成的,属于协助扩散,该过程不消耗能量,B错误;

C、受刺激后,膜内局部电流的方向与兴奋传导方向相同,C错误;

D、如果将神经纤维膜外的Na+浓度降低,则Na+内流减少,动作电位的峰值降低,即图2中C的电位将下降,D正确。

故选ABC。

17、答案:AC

解析:A、图中乙表示下丘脑,②③过程为下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素促进垂体分泌促甲状腺激素,这个过程主要通过体液调节实现,A正确;

B、若甲刺激为血糖浓度升高,则“甲刺激→乙→胰岛”过程是高浓度血糖刺激血管壁上的血糖感受器,通过传入神经传到下丘脑某一区域,再通过传出神经到达胰岛B细胞,属于神经调节,B错误;

C、若甲刺激为寒冷条件,则“甲刺激→乙→垂体→甲状腺"过程是寒冷刺激通过神经调节传到下丘脑体温调节中枢,通过传出神经到达下丘脑神经分泌细胞,分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促进垂体分泌促甲状腺激素,作用于甲状腺,促进甲状腺分泌甲状腺激素,增强新陈代谢,使体温升高,在该过程中存在分级调节,C正确;

D、若甲刺激为食物过咸,细胞外液渗透压升高,下丘脑渗透压感受器感受到兴奋后,通过传入神经传到大脑皮层渴觉中枢,在大脑皮层产生渴觉,且下丘脑分泌、垂体释放抗利尿激素增多,D错误。

故选AC。

18、答案:ABD

解析:A、湿地生物群落中的生物既有水生生物也有陆生生物,A正确;

B、在华北地区春天开放的花多数是风媒花,不少植物的果实有翅,能借助风力传播,B正确;

C、热带雨林中的乔木分枝发达,一般叶片较大,水热充足,光合作用旺盛,C错误;

D、草原上的植物往往根系发达,叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,利于对水的吸收并减少水分散失,D正确。

故选ABD。

19、答案:AB

解析:A、当吹绵蚧种群数量介于m~n点之间时,被捕食率大于补充率,因此可推测种群数量会逐渐下降而后稳定在m点,A正确;

B、当种群数量超过n点时,由于补充率大于被捕食率,种群数量会增加,从而可能会导致吹绵蚧虫害的爆发,B正确;

C、当种群数量超过P点时,被捕食率大于补充率,因此种群数量下降,最终稳定在p点,C错误;

D、当种群数量高于n点时,在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在n点,D错误。

故选:AB。

20、答案:ABC

解析:A、据表分析,沼泽地和盐田的板块平均面积从1995年、2005年、2015年逐渐减少,是生境破碎化的体现,A正确;

B、中国丹顶鹤的主要繁殖地在黑龙江扎龙自然保护区,其主要越冬栖息地为苏北地区,在苏北地区,决定丹顶鹤越冬种群大小的三个种群数量特征是死亡率、迁入率和迁出率,B正确;

C、生态系统的自我调节能力以负反馈调节机制为基础,如森林中害虫数量增加,以害虫为食的鸟的数量也增加,使害虫的数量减少,该机制的作用是使生态系统的成分、食物链和食物网保持相对稳定,使能量流动、物质循环、信息传递保持相对稳定,C正确;

D、丹顶鹤的食性特征、种群数量及动态等领域尚有很多未知的生态学问题,可供科研工作者研究,丹顶鹤的这种价值属于直接价值,D错误。

故选ABC。

21、答案:(1)④⑤;增强

(2)协同;增强

(3)减弱;肝脏;肝糖原分解,促进非糖类物质转化为糖类

(4)激素一经靶细胞接受并起作用就会被灭活

解析:(1)甲状腺激素通过④和⑤反馈调节下丘脑和垂体。抗利尿激素能促进肾小管和集合管对水通透性增强,促进对水的重吸收,使血浆渗透压降低。

(2)c甲状腺激素和d生长激素对生长都有促进作用,表现为协同作用。甲状腺激素可以促进新陈代谢,氧气消耗增多,饲喂小鼠后,小鼠对缺氧的敏感性增强。

(3)饭后血糖浓度增加,胰岛A细胞的获得减弱,其分泌的激素为胰高血糖素,作用的主要靶细胞为肝脏细胞,促进肝糖原分解,促进一些非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖水平升高。

(4)激素一经靶细胞接受并起作用后就失活了,所以人体内需要源源不断产生激素,以维持激素含量的动态平衡。

22、答案:(1)图甲的免疫是后天形成的,只针对某一种抗原,但皮肤和黏膜的免疫是先天形成的,且对各种抗原都起作用;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ;Ⅴ、Ⅵ

(2)特异性;呈递抗原;细胞因子;曾感染新冠病毒,已康复或接种过新冠疫苗

(3)乙;病毒抗原出现且最多

解析:(1)图甲中所示的免疫与皮肤和黏膜所发挥的免疫最主要的区别是图甲的免疫是后天形成的,只针对某一种抗原,但皮肤和黏膜的免疫是先天形成的,且对各种抗原都起作用。图甲中能特异性识别抗原的细胞有由图甲可知,Ⅰ是抗原呈递细胞,Ⅱ是细胞毒性T细胞,Ⅲ是细胞毒性T细胞,Ⅳ是记忆T细胞,V是淋巴B细胞,Ⅵ是记忆B细胞,Ⅶ是浆细胞。具有特异性识别抗原能力的有Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ。再次接触相同抗原时,浆细胞可以由V(B细胞)增殖分化而来,也可以由Ⅵ(记忆B细胞)增殖分化。

(2)分析图a曲线可知,人体感染新冠病毒初期,曲线①②上升,说明病毒在其体内快速增殖,但抗体还未产生,说明此时特异性免疫尚未被激活。体液免疫中,辅助性T细胞参与抗原呈递,同时分泌细胞因子,促进B细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞分泌抗体。某人同时进行了核酸检测和抗体检测发现核酸检测阴性,抗体检测阳性,说明该个体内曾经有抗原的侵入,体内产生抗体将抗原消灭,所以该个体有可能是曾感染新冠病毒,已康复或接种过新冠疫苗,刺激体内产生了免疫。

(3)据图乙分析,病毒抗原在乙时间段出现且最多,所以抗原检测要在乙时间段内进行才可能得到阳性结果。

23、答案:(1)食物链和食物网;能量流动、物质循环、信息传递

(2)1.5

(3)稳定型;群落;负反馈(或反馈);调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定

解析:(1)据图分析:P是生产者,A、B、C、D是消费者,E是分解者。P、A、B、C、D构成了生态系统的营养结构即食物链和食物网。生态系统的功能包括物质循环、能量流动和信息传递。食物链和食物网是生态系统物质循环、能量流动和信息传递的主渠道。

(2)当D的食物比例为B:C=1:1时,设传递给D的能量为X,则1/2X来自于B,1/2X来自于C,能量传递效率按20%计算,需要B的能量为1/2X÷20%+1/2X÷20%÷20%=15X;当D的食物比例为B:C=3:1时,设传递给D的能量为y,则3/4y来自于B,1/4y来自于C,能量传递效率按20%计算,需要B的能量为3/4y÷20%+1/4y÷20%÷20%=10y,B中的能量不变,则15X=10y,该生态系统传递给D的能量是原来的y÷X=15÷10=1.5倍。

(3)①该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),处于幼年时期的个体数为92+187+121=400,处于成年期的个体数为70+69+62+63+72+64=400,9+时丧失繁殖能力(进入老年),处于老年期的个体数为55+42+39+264=400,各年龄期个体数相等,表明该种群的年龄组成为稳定型,推测该鱼种群数量在一定时期内将保持稳定。

②在湖泊下游生活有大量的动植物,其中沉水植物大量繁殖后,部分浮游植物的数量下降,大型底栖动物的数量有所增加题干中涉及大量动植物,这是在群落水平上研究的结果。

③沉水植物通过一定的信息传递吸引浮游动物栖息在其叶表面,从而抚育出高密度的浮游动物。浮游动物能够大量捕食浮游藻类,也间接地控制了浮游藻类的数量。最终沉水植物、浮游动物和浮游植物种群数量保持相对稳定,这一调节机制属于负反馈调节;沉水植物、浮游动物和浮游植物之间存在信息传递,这也体现出生态系统中信息传递能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

24、答案:(1)J型(形);λ值大于1且恒定

(2)次生演替;恢复力

(3)将生理状况相似的昆虫分成数量相等的两组;喷洒过化肥;喷洒过等量的清水;实验组昆虫生存率低于(明显低于)对照组;两组昆虫生存率基本相同或实验组昆虫生存率高于(明显高于)对照组

解析:(1)由图可知,在前5年λ值不变,且都大于1,说明种群数量的增长率不变,种群数量呈“J”型(形)曲线增长,前5年λ不变,而且大于1,种群呈增长形式。

(2)次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,该草原在第10年曾发生火灾,“野火烧不尽,春风吹又生”是对火灾过后草原生物群落次生演替过程的真实写照;火灾后的群落演替体现了生态系统的恢复力稳定性。

(3)是否喷施某种化肥是该实验的自变量,实验组的昆虫食用的牧草喷施了化肥,对照组的昆虫食用的牧草没有喷施;两组昆虫的生长状况、数量、昆虫的饲养环境都是无关变量,在实验组和对照组中应完全相同且适宜;因变量是昆虫的生存率。探究性实验的结果和结论不是唯一的,因此,在进行结果预测时,要注意全面分析。实验步骤:①将生理状况相似的昆虫分成数量相等的两组。②实验组用喷洒过化肥的牧草饲喂,对照组用喷洒过等量清水的牧草饲喂。③将两组昆虫置于相同的适宜环境中饲养。④一段时间后,分别统计两组昆虫的生存率。结果预测:假设实验组昆虫生存率明显低于或低于对照组,说明此化肥不利于该昆虫的生存;假设两组昆虫生存率基本相同或实验组昆虫生存率明显高于或高于对照组,说明此化肥对昆虫没有不利妨碍。

25、答案:(1)需要;任何一个生态系统都需要源源不断得到来系统外的能量比如太阳能的补充,如果在较长时间内没有能量输入生态系统就会崩溃;海水立体养殖属于人工利用强度大的生态系统,养殖产品不断输出,需要给予相应能量投入才能维持生态系统的稳定

(2)2488;6.3%;不能

(3)能充分利用空间和资源;协调

解析:(1)任何一个生态系统都需要源源不断得到来自系统外的能量,比如太阳能的补充,如果在较长时间内没有能量输入,生态系统就会崩溃,而且海水立体养殖属于人工利用强度大的生态系统,养殖产品不断输出,需要给予相应能量投入才能维持生态系统的稳定。

(2)分析题图,M用于生长、发育和繁殖的能量=同化的能量﹣呼吸作用消耗的能量=3281+2826﹣3619=2488kJ/(m2·a)。由M到N的能量传递效率为386÷(3281+2826)×100%=6.3%,能量流动的方向是单向的,故该生态系统中的能量不能在M和遗体残骸间循环流动。

(3)海水立体养殖利用了群落结构的特点,优点是能充分利用空间和资源。在进行生态工程建设时,既要考虑生物的环境容纳量,还要处理好生物与环境的关系,这主要体现了生态工程建设的协调原理。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1、人体各器官、系统协调一致地运行,共同维持内环境稳态。如图表示人体各体液之间的关系,其中①②③④表示相关物质,I、II、III、IV表示参与调节的系统,甲、乙、丙、丁表示四种液体。请据图分析下列说法中正确的有( )

A.II表示消化系统,IV为循环系统

B.氧气从体外进入到组织细胞需要I和IV系统协助完成

C.毛细淋巴管壁细胞生活的内环境是丙丁

D.乙中的成分有水、葡萄糖、血红蛋白和激素等

2、如图表示某人从初进高原到完全适应,其体内血液中乳酸浓度的变化曲线,下列对AB段和BC段变化原因的分析,正确的是( )

A.AB段上升是因为人初进高原,有氧呼吸速率加快造成的

B.BC段下降的原因即被血液中缓冲物质转化为其他物质或造血功能增强使红细胞数量增多

C.AB段上升是因为此段时间内,人体只进行无氧呼吸,产生大量的乳酸进入血液

D.AB段产生的乳酸,在BC段与Na2CO3反应

3、当膀胱充盈时,膀胱壁牵张感受器受到刺激产生神经冲动,人产生尿意,膀胱逼尿肌收缩,尿道括约肌舒张,发生排尿反射。脊髓通过自主神经支配膀胱的活动,下列有关自主神经与排尿反射的叙述,正确的是( )

A.自主神经系统是脊神经的一部分且不受意识支配

B.交感神经与副交感神经协同支配膀胱活动

C.成人适时排尿体现神经系统对内脏的分级调节

D.神经冲动传导到脊髓产生尿意属于非条件反射

4、大雪纷飞的冬天,室外人员的体温仍能保持相对稳定,其体温调节过程如图所示。下列叙述错误的是( )

A.寒冷刺激下,骨骼肌不由自主地舒张以增加产热

B.寒冷刺激下,皮肤血管反射性地收缩以减少散热

C.寒冷环境中,甲状腺激素分泌增加以促进物质分解产热

D.寒冷环境中,体温受神经与体液的共同调节

5、下图是外源性过敏原引起哮喘的示意图。当外源性过敏原首次进入机体后,会使机体产生相应抗体,抗体可吸附在肺组织中肥大细胞的表面,当该过敏原再一次进入机体后,可促使肥大细胞释放出组织胺、白三烯等各种过敏介质。下列叙述错误的是( )

A.过敏原再次刺激人体,浆细胞会增殖分化分泌抗体

B.组织胺、白三烯对生命活动进行的调节是体液调节

C.临床上可通过药物抑制过敏介质的释放来治疗哮喘

D.过敏介质需要与受体结合才能发挥效应

6、人体内环境稳态是神经——体液——免疫调节网络调控的结果。如图是人体内某些生命活动的调节过程。下列说法正确的是( )

A.进入低温环境后,图中信息分子A、B、C、D的释放量均有所增加

B.与调节方式乙相比,甲的作用时间短暂、作用范围大、反应迅速

C.B淋巴细胞增殖分化通常需要信息分子E和抗原的共同作用

D.信息分子A、B、C、D、E的化学本质均为蛋白质

7、种子的休眠、萌发与植物激素有着密切的关系。将休眠状态的糖枫种子与湿沙混合后放在0~5℃的低温下1~2个月,就可以使种子提前萌发,这种方法叫层积处理。如图是糖枫种子在层积处理过程中各种激素的含量变化曲线图,下列叙述正确的是( )

A.图示结果说明,种子层积处理的早期细胞分裂素的绝对含量要高于赤霉素

B.图示结果说明,种子细胞中各种植物激素变化是导致种子休眠和萌发的根本原因

C.层积处理第10天,脱落酸与细胞分裂素的含量相同,二者的调节效果相同

D.在种子萌发过程,细胞分裂素和赤霉素的调节作用表现出了一定的顺序性

8、下列关于群落空间结构的叙述,错误的是( )

A.群落的空间结构包括垂直结构和水平结构

B.在垂直方向上,群落具有明显的分层现象

C.光照强度和土壤湿度不会影响群落的水平结构

D.在群落的演替过程中,其空间结构会发生改变

9、生物学是一门以实验为基础的自然科学,下列有关探究活动的叙述中错误的是( )

A.因土壤中小动物活动能力弱,故适宜采用样方法调查土壤中小动物类群的丰富度

B.在探究“土壤微生物对淀粉的分解作用”实验中,可用碘液或斐林试剂作检测试剂

C.在探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验中,可采用抽样检测的方法进行

D.在“设计制作生态缸,观察其稳定性”实验中,各组分及营养级之间的比例要合适

10、如图表示在烧杯中加入一些稻草浸出液,烧杯中的枯草杆菌以其中的有机物为食,过几天后放入大草履虫,再过一段时间后,放入双小核草履虫,它们均以枯草杆菌为食。三种生物在浸出液中数量的增减情况如图中A、B、C曲线所示。下列说法错误的是( )

A.枯草杆菌与草履虫之间构成捕食关系,两种草履虫之间又构成种间竞争关系

B.A、B两条曲线分别表示大草履虫和枯草杆菌的数量变化情况

C.曲线C在c~d段下降的原因是双小核草履虫与大草履虫争夺食物,前者占优势,后者被淘汰

D.曲线A在a~b段下降的原因是大草履虫加入后大量繁殖,以枯草杆菌为食,导致枯草杆菌减少

11、下图是一个处于平衡状态生态系统的能量流动图解,其中a、b、c、d分别代表不同营养级的生物类群,对此图理解正确的是( )

A.流经该生态系统的总能量是a通过光合作用积累的有机物中的能量

B.在此生态系统中,若一只狼捕食了一只野兔,则该狼获得该野兔10%~20%的能量

C.b同化的能量要大于b、c、d呼吸作用消耗的能量之和

D.c的遗体残骸及其产生的粪便都是c流入分解者的能量

12、农业谚语是劳动人民口口相传的生产实践经验,其中蕴藏着丰富的生物学原理,下列相关分析错误的是( )

A.“小暑不种薯,立伏不种豆”说明不同的植物生长需要的环境条件不同

B.“春天粪堆密,秋后粮铺地”粪肥中的能量流向植物,促进粮食增产

C.“秋天不翻,来年草滩”说明人类活动可以改变群落演替的方向

D.“苗多欺草,草多欺苗”体现生物群落中的种间竞争关系

13、下图是生态系统的碳循环部分示意图,其中甲、乙、丙、丁组成了生物群落。下列说法正确的是( )

A.甲和丙是物质循环中连接非生物环境和群落的关键成分

B.信息在甲、乙、丙、丁及无机环境之间的传递都是双向的

C.铅、汞等有害物质因生物富集在甲中的浓度最高

D.图中缺少两个箭头,分别是“无机环境→丁”以及“甲→丙”

14、生态学家发现外来物种入侵的一种机制(如图)。下列相关叙述错误的是( )

A.“入侵者”为消费者提供庇护所,有利于消费者种群的增长

B.消费者倾向于捕食“原住民”,降低了“原住民”的竞争优势

C.入侵成功后,消费者和入侵者数量将持续增长

D.生物入侵常导致生物多样性降低,并带来严重经济损失

15、生态足迹是指能为一个特定生活标准的人群提供所需的资源,处理其废弃物的陆地与水域面积。其组分包括耕地、草地、林地、渔业用地、建设用地和碳足迹(碳吸收用地)。如图是1961年~2010年中国生态足迹的组分构成。下列相关叙述错误的是( )

A.退耕还林还草,增加绿化面积可为人类生活提供更充足的碳足迹和林地足迹

B.五十年来,中国耕地足迹总量变化不大,得益于农业发展,作物亩产量增加

C.城市化发展能充分利用立体空间,进而降低人类对建设用地足迹的需求

D.五十年来,人均草地足迹变化不大,草地足迹在生态足迹总量中的占比降低

二、多选题

16、下列图1表示神经纤维上某点受到刺激后对膜外电位的测量,图2表示神经纤维某部位在受到一次刺激前后膜内外的电位变化。相关叙述错误的是( )

A.在没有接受刺激时,图1中的电位计可测量到静息电位的大小

B.图2中从A到C段,Na+大量内流需要载体蛋白的协助,消耗能量

C.受刺激后,膜内局部电流的方向与兴奋传导方向相反

D.如果神经纤维膜外的Na+含量较低,则图2中C的电位将下降

17、如图①~④表示甲刺激所引起的调节过程,乙表示参与调节的重要器官,下列有关叙述正确的是( )

A.图中乙表示下丘脑,②③过程主要通过体液调节实现

B.若甲刺激为血糖浓度升高,则“甲刺激→乙→胰岛”过程属于神经—体液调节

C.若甲刺激为寒冷条件,则“甲刺激→乙→垂体→甲状腺"过程中存在分级调节

D.若甲刺激为食物过咸,则在乙处下丘脑产生渴觉,且垂体释放抗利尿激素增多

18、群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。根据群落的外貌和物种组成等方面的差异,可以将陆地的群落分为不同类型。在不同的群落中,生物适应环境的方式不尽相同。以下关于群落的叙述,正确的是( )

A.湿地生物群落中的生物既有水生生物也有陆生生物

B.在华北地区春天开放的花多数是风媒花,不少植物的果实有翅

C.热带雨林中的乔木分枝发达,一般叶片较小

D.草原上的植物往往根系发达,叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层

19、吹绵蚧是一种严重危害果园生产的害虫,澳洲瓢虫以吹绵蚧为食可以有效抑制该害虫的数量。科学家研究了吹绵蚧种群数量的变化规律,为防治害虫提供科学依据。下图是吹绵蚧种群数量与被捕食率、补充率的关系模型,其中补充率代表没有被捕食的情况下吹绵蚧增长的比率。下列说法正确的是( )

A.当吹绵蚧种群数量介于m~n点之间时,种群数量会逐渐稳定在m点

B.当种群数量超过n点时,会导致吹绵蚧虫害的爆发

C.当种群数量超过P点时,吹绵蚧种群数量会稳定在q点内

D.在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在n点

20、中国丹顶鹤的主要繁殖地在黑龙江扎龙自然保护区,其主要越冬栖息地为苏北地区。人类在丹顶鹤栖息地分布点及周围的活动使其栖息地面积减小、生境破碎化。调查结果显示,苏北地区丹顶鹤越冬种群数量1991~1999年均值为873只,2000~2015年均值为642只;丹顶鹤主要越冬栖息地中的沼泽地和盐田相关指标的变化见下表。下列叙述正确的是( )

栖息地类型 栖息地面积/km2 斑块数/个 斑块平均面积/km2

1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年

沼泽地 1502 916 752 427 426 389 3.51 2.15 1.93

盐田 1155 1105 1026 98 214 287 11.79 5.17 3.57

A.据表分析,人类活动导致的沼泽地和盐田生境破碎化,斑块平均面积减小是生境破碎化的重要体现

B.在苏北地区,决定丹顶鹤越冬种群大小的三个种群数量特征是死亡率、迁入率和迁出率

C.生态系统的自我调节能力以负反馈调节机制为基础,该机制的作用是使生态系统的结构和功能保持相对稳定

D.丹顶鹤的食性特征、种群数量及动态等领域尚有很多未知的生态学问题,可供科研工作者研究,丹顶鹤的这种价值属于间接价值

三、读图填空题

21、下图表示人体维持稳态的部分调节过程,请据图回答

(1)①~⑤过程中属于反馈调节的是_________,抗利尿激素作用于肾脏,导致肾脏肾小管、集合管对水的通透性_________,使血浆渗透压降低。

(2)激素c和激素d具有_________(协同/相抗衡)作用,如果用激素c饲喂小白鼠,再放入密闭容器中,其对缺氧的敏感性将_________。

(3)饭后6小时胰岛A细胞活动_________(增强、减弱、不变),其分泌的激素主要的靶器官是_________,促进_________从而保持血糖的相对稳定。

(4)人体内需要源源不断产生激素,以维持激素含量的动态平衡,这是因为__________________。

22、迄今新型冠状病毒仍在肆虐全球,危害人们的健康。图甲表示人体对抗病毒的部分免疫过程,I~VII表示不同的免疫细胞,Th为辅助性T细胞(一种T淋巴细胞),a~g代表不同的物质;图乙为免疫力正常的人感染新冠病毒后,体内病毒及免疫指标的变化趋势。回答下列问题:

(1)图甲中所示的免疫与皮肤和黏膜所发挥的免疫最主要的区别是_________(答出2点)。图甲中能特异性识别抗原的细胞有_________(填数字),在第二次接触相同抗原时VII细胞的来源包括_________(填数字)增殖分化形成。

(2)人体感染新冠病毒初期,核酸检测阳性,抗体检测阴性,主要是_________免疫尚未被激活,病毒在其体内快速增殖。曲线③、④上升趋势一致,表明抗体的产生与T细胞数量的增加有一定的相关性,原因是体液免疫中,辅助性T细胞参与_________,同时分泌_________,促进B细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞分泌抗体。某人同时进行了核酸检测和抗体检测发现核酸检测阴性,抗体检测阳性,说明该个体_________。

(3)目前除了核酸检测还可以使用抗原检测法,因其方便快捷可作为补充检测手段,但抗原检测的敏感性相对较低,据图乙分析,抗原检测在_________时间段内进行才能得到阳性结果,判断的依据是此阶段_________。

23、生态系统的稳定性是指其结构和功能上的相对稳定。图中“置位点”为生态系统所具有的某个理想状态,其中P、A、B、C、D、E表示其生物成分,箭头表示物质的传递方向。请分析回答

(1)P、A、B、C、D构成了生态系统的_________,这是实现生态系统_________功能的主渠道。

(2)若B中的能量不变。将D的食物比例由B:C=1:1调整为3:1;能量传递效率按20%计算,该生态系统传给D的能量是原来的_________倍。

(3)某研究小组考察了一个位于置位点的湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄组成,结果如表所示:

年龄 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ ≥12

个体数 92 187 121 70 69 62 63 72 64 55 42 39 264

注:表中“1+”表示鱼的年龄大于等于1,小于2,其他以此类推。

①研究表明:该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年),根据表中数据预测该鱼种群的年龄组成类型是_________。

②在湖泊下游生活有大量的动植物,其中沉水植物大量繁殖后,部分浮游植物的数量下降,大型底栖动物的数量有所增加,这是在_________(填“种群”、“群落”或“生态系统”)水平上研究的结果。

③沉水植物通过一定的信息传递吸引浮游动物栖息在其叶表面,从而抚育出高密度的浮游动物。浮游动物能够大量捕食浮游藻类,也间接地控制了浮游藻类的数量。这体现了偏离“置位点”后生态系统的_________调节,也体现出信息传递的_________作用。

24、研究人员对草原生态系统进行了相关的生态学调查,在无迁入迁出的情况下绘制出某昆虫种群数量%值的变化曲线。请分析回答:

(1)该种群在前5年种群数量的变化类型是_________增长,做出此判断的依据是_________。

(2)该草原在第10年曾发生火灾,“野火烧不尽,春风吹又生”是对火灾过后草原生物群落_________过程的真实写照,这体现了生态系统的_________稳定性。

(3)为提高牧草产量,计划在该草原上喷施某种化肥,若要探究这种化肥是否不利于上述昆虫的存活,请完善以下实验设计并预测结果。

实验步骤:

①_________。

②实验组用_________的牧草饲喂,对照组用_________的牧草饲喂

③将两组昆虫置于相同的适宜环境中饲养。

④一段时间后,分别统计两组昆虫的生存率。

结果预测:

若_________,说明此化肥不利于该昆虫的生存;

若_________,说明此化肥对昆虫没有不利妨碍。

25、海水立体养殖中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,底层养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。某海水立体养殖生态系统的能量流动示意图如下,M、N表示营养级。

(1)该生态系统需要不断得到来自系统外的能量补充吗?_________(需要或不需要),原因_________(答两点)。

(2)图中M用于生长、发育和繁殖的能量为_________kJ/(m2·a)。由M到N的能量传递效率为_________%(保留一位小数),该生态系统中的能量_________(填:“能”或“不能”)在M和遗体残骸间循环流动。

(3)从群落的空间结构特点分析,海水立体养殖的优点是_________。依据生态工程的_________原理,在构建海水立体养殖生态系统时,既要考虑所养殖生物的环境容纳量,还要处理好生物与环境的关系。

参考答案

1、答案:C

解析:A、由图可知,Ⅰ表示从外界吸收,表示消化系统,Ⅱ涉及气体交换,属于呼吸系统,IV为循环系统,A错误;

B、氧气从体外进入到组织细胞需要Ⅱ呼吸系统和IV循环系统协助完成,B错误;

C、乙为血浆,丙为组织液,毛细淋巴管壁细胞直接生活的内环境是血浆和组织液,C正确;

D、乙为血浆,其中有水、葡萄糖、激素等,但不含血红蛋白,血红蛋白在红细胞内,D错误。

故选C。

2、答案:B

解析:AB段上升是人初进高原,空气稀薄、氧气不足,无氧呼吸加强所致,A错误。BC段下降的原因可能为乳酸被血液中的缓冲物质转化为其他物质;或造血功能逐渐增强,红细胞数量增多,能运输更多的氧气,无氧呼吸减弱,产生的乳酸减少,B正确。AB段上升是由于此段时间内人体的无氧呼吸加强,而不是只进行无氧呼吸,C错误。在BC段,乳酸与NaHCO3反应,使血液中乳酸浓度降低,D错误。

3、答案:C

解析:A、自主神经系统是脊神经和脑神经的一部分且不受意识支配,A错误;

B、交感神经和副交感神经作用一般是相反的,不会协同支配膀胱活动,B错误;

C、成人适时排尿的过程可以体现神经系统对内脏的分级调节,C正确;

D、神经冲动传导到脊髓产生尿意没有完整的反射弧,不属于反射,更不属于非条件反射,D错误。

故选C。

4、答案:A

解析:寒冷条件下,骨骼肌不由自主地战栗(节律性收缩)以增加产热寒A错误;寒冷条件下,皮肤血管反射性地收缩以减少散热B正确;寒冷环境中,甲状腺激素分泌增加以促进物质分解产热C正确;体温受神经与体液的共同调节D正确。

5、答案:A

解析:A、浆细胞属于高度分化的细胞,没有增殖能力,过敏原再次刺激人体时,记忆细胞会增殖与分化,分化出的浆细胞可以分泌抗体,A错误;

B、组织胺、白三烯属于化学物质对生命活动进行的调节,因此是体液调节,B正确;

C、分析题意可知,过敏介质可诱发哮喘,故应通过抑制组织胺、白三烯等过敏介质的释放来治疗哮喘,C正确;

D、据图可知,组织胺、白三烯等过敏介质需要与受体结合后才能发挥效应,D正确。

故选A。

6、答案:C

解析:A、进入低温环境后,通过神经-体液调节,图中的信息分子A神经递质、C促甲状腺激素、D甲状腺激素的释放量均有所增加,但B抗利尿激素的释放量减少,A错误;

B、调节方式甲为神经调节,乙为体液调节,与体液调节相比,神经调节的作用时间短暂、作用范围局限、反应迅速,B错误;

C、信息分子E为细胞因子,B淋巴细胞在抗原的刺激下,在T淋巴细胞分泌的细胞因子的作用下,增殖分化为浆细胞和记忆细胞,C正确;

D、信息分子A和D的化学本质不是蛋白质,D甲状腺激素的化学本质是氨基酸衍生物,D错误。

故选C。

7、答案:D

解析:A、图示结果说明,在种子层积处理早期,细胞分裂素的绝对含量要低于赤霉素(两边曲线纵坐标数据不同),A错误;

B、种子萌发过程,细胞分裂素具有促进细胞分裂的作用,赤霉素具有诱导淀粉酶的作用,有利于种子中淀粉的水解,是导致种子萌发的直接原因,种子细胞中各种植物激素变化是导致种子休眠和萌发的根本原因是基因的选择性表达,B错误;

C、层积处理第10天,脱落酸含量等于细胞分裂素的含量,脱落酸对种子的萌发起抑制作用,细胞分裂素能促进细胞分裂,有利种子解除休眠,故脱落酸与细胞分裂素之间存在拮抗关系,二者的调节效果不同,C错误;

D、在种子的萌发过程,脱落酸含量降低后,细胞分裂素的含量先增加先减少,最后是赤霉素的含量发生变化,和赤霉素的调节作用表现出了一定的顺序性,D正确。

故选D。

8、答案:C

解析:A、群落中在垂直方向上的分层现象是垂直结构,在水平方向上的分布情况是水平结构,A正确;B、群落的垂直结构指群落在垂直方面的配置状态,其最显著的特征是分层现象,即在垂直方向上,群落具有明显的分层现象,B正确;C、光会影响群落的垂直结构,也会影响群落的水平结构,地形的变化、土壤湿度、盐碱度的差异等因素导致了群落的水平结构不同,C错误;D、在群落的演替过程中,空间结构会发生变化,例如,垂直结构和水平结构更加复杂,对阳光、空间等资源利用率更高,D正确。故选:C。

9、答案:A

解析:A、土壤小动物活动能力强、身体微小,不适宜用样方法、标记重捕法,用取样器取样法调查土壤小动物类群的丰富度,A错误;

B、在探究“土壤微生物对淀粉的分解作用”实验中,可用碘液检测淀粉的剩余量或斐林试剂检测还原糖的生成量,B正确;

C、在探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验中,可采用抽样检测的方法进行,从培养液中吸取样品进行计数,C正确;

D、在“设计制作生态缸,观察其稳定性”实验中,各组分及营养级之间的比例要合适,才能使生态缸正常运转,D正确。

故选A。

10、答案:B

解析:)A、枯草杆菌可被草履虫摄食,为捕食关系,两种草履虫食性相似,属于竞争关系,A正确;

B、从食物关系和能量流动的角度看,A应为枯草杆菌,而B应为竞争的胜者双小核草履虫,B错误;

C、曲线C是大草履虫,由于大草履虫的竞争力小于双小核草履虫,因而被淘汰,表现在曲线呈下降趋势,C正确;

D、A曲线(枯草杆菌)在a~b段下降是由于大草履虫数量的上升,使枯草杆菌数量减少,D正确。

故选B。

11、答案:C

解析:A、分析题图可知:a为生产者,流经该生态系统的总能量是生产者通过光合作用,固定在它们所制造有机物中的能量,而生产者a通过光合作用积累的有机物中的能量,是生产者净光合积累有机物中的能量,即生产者总光合作用减去呼吸作用丧失所得,A错误;

B、能量的传递效率是指相邻两营养级群体中同化量之比,即下一营养级中所有生物的同化量与上一营养级所有生物的同化量之比,而不是个体的同化量之比,B错误;

C、分析题图可知:b为初级消费者,c为次级消费者,d为三级消费者;b同化的能量有三个去向:呼吸、传给下一营养级c和传给分解者,由于生态系统处于平衡状态,所以整体上看b同化的能量等于b、c和d的呼吸量加上三者传给分解者的能量,所以b的同化量大于三者呼吸消耗的能量,C正确;

D、分析题图可知:c为次级消费者,c产生的粪便,不在同化范围之内,即c产生的粪便,不能算c流入分解者的能量,应算上一营养级b同化量的一部分,D错误。

故选C。

12、答案:B

解析:A、“小暑不种薯,立伏不种豆”强调气候对植物生长的影响,说明不同的植物生长需要的环境条件不同,A正确;

B、春天粪堆密,秋后粮铺地”,粪肥中的能量不能流向植物,粪肥中有机物可被微生物分解形成无机物,无机物可被植物吸收利用,促进粮食增产,B错误;

C、“秋天不翻,来年草滩”说明人类活动可以改变群落演替的方向,对于人类利用较多的生态系统,要实施相应的物质能量投入,保证生态系统内部结构和功能的协调,C正确;

D、“苗多欺草,草多欺苗”体现的是种间的竞争关系,D正确。

故选B。

13、答案:D

解析:A、据图分析,丁是生产者,甲和乙是消费者,丙是分解者,生产者和分解者是物质循环中连接非生物环境和群落的关键成分,A错误;

B、丁是生产者,甲和乙是消费者,丙是分解者,生物在生态系统的信息传递通常是双向的,也可能是单向的,B错误;

C、铅、汞等有害物质会随着食物链发生富集现象,图中乙营养级最高,有害物质的浓度最高,C错误;

D、图中缺少无机环境→丁的光合作用过程和甲→丙的分解作用过程,D正确。

故选D。

14、答案:C

解析:A、“入侵者”为消费者提供庇护所,有利于消费者种群的增长,A正确;

B、根据图可知消费者倾向于捕食“原住民”,使得原住民的数量减少,从而降低了“原住民”的竞争优势,B正确;

C、入侵成功后,消费者和入侵者数量不会持续增长,消费者的数量会在达到一定值后下降,C错误;

D、生物入侵常导致生物多样性降低,并带来严重经济损失,D正确。

故选C。

15、答案:B

解析:A、退耕还林还草,增加绿化面积能为人类提供更多林地资源和碳吸收用地,可为人类生活提供更充足的碳足迹和林地足迹,A正确;

B、五十年来,中国人均耕地足迹变化不大,但人口总量明显增加,耕地足迹总量明显增大,B错误;

C、城市化发展能充分利用立体空间,进而降低人类对建设用地足迹的需求,C正确;

D、五十年来,人均草地足迹变化不大,碳足迹显著增加,生态足迹中其他组分变化也不大,草地足迹在生态足迹总量中的占比降低,D正确。

故选B。

16、答案:ABC

解析:A、在没有接受刺激时,图1中的电位计测量到电位是零电位,不能测量到静息电位的大小,A错误;

B、图2中从A到C是动作电位形成的过程,是由Na+经离子通道内流形成的,属于协助扩散,该过程不消耗能量,B错误;

C、受刺激后,膜内局部电流的方向与兴奋传导方向相同,C错误;

D、如果将神经纤维膜外的Na+浓度降低,则Na+内流减少,动作电位的峰值降低,即图2中C的电位将下降,D正确。

故选ABC。

17、答案:AC

解析:A、图中乙表示下丘脑,②③过程为下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素促进垂体分泌促甲状腺激素,这个过程主要通过体液调节实现,A正确;

B、若甲刺激为血糖浓度升高,则“甲刺激→乙→胰岛”过程是高浓度血糖刺激血管壁上的血糖感受器,通过传入神经传到下丘脑某一区域,再通过传出神经到达胰岛B细胞,属于神经调节,B错误;

C、若甲刺激为寒冷条件,则“甲刺激→乙→垂体→甲状腺"过程是寒冷刺激通过神经调节传到下丘脑体温调节中枢,通过传出神经到达下丘脑神经分泌细胞,分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促进垂体分泌促甲状腺激素,作用于甲状腺,促进甲状腺分泌甲状腺激素,增强新陈代谢,使体温升高,在该过程中存在分级调节,C正确;

D、若甲刺激为食物过咸,细胞外液渗透压升高,下丘脑渗透压感受器感受到兴奋后,通过传入神经传到大脑皮层渴觉中枢,在大脑皮层产生渴觉,且下丘脑分泌、垂体释放抗利尿激素增多,D错误。

故选AC。

18、答案:ABD

解析:A、湿地生物群落中的生物既有水生生物也有陆生生物,A正确;

B、在华北地区春天开放的花多数是风媒花,不少植物的果实有翅,能借助风力传播,B正确;

C、热带雨林中的乔木分枝发达,一般叶片较大,水热充足,光合作用旺盛,C错误;

D、草原上的植物往往根系发达,叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,利于对水的吸收并减少水分散失,D正确。

故选ABD。

19、答案:AB

解析:A、当吹绵蚧种群数量介于m~n点之间时,被捕食率大于补充率,因此可推测种群数量会逐渐下降而后稳定在m点,A正确;

B、当种群数量超过n点时,由于补充率大于被捕食率,种群数量会增加,从而可能会导致吹绵蚧虫害的爆发,B正确;

C、当种群数量超过P点时,被捕食率大于补充率,因此种群数量下降,最终稳定在p点,C错误;

D、当种群数量高于n点时,在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在n点,D错误。

故选:AB。

20、答案:ABC

解析:A、据表分析,沼泽地和盐田的板块平均面积从1995年、2005年、2015年逐渐减少,是生境破碎化的体现,A正确;

B、中国丹顶鹤的主要繁殖地在黑龙江扎龙自然保护区,其主要越冬栖息地为苏北地区,在苏北地区,决定丹顶鹤越冬种群大小的三个种群数量特征是死亡率、迁入率和迁出率,B正确;

C、生态系统的自我调节能力以负反馈调节机制为基础,如森林中害虫数量增加,以害虫为食的鸟的数量也增加,使害虫的数量减少,该机制的作用是使生态系统的成分、食物链和食物网保持相对稳定,使能量流动、物质循环、信息传递保持相对稳定,C正确;

D、丹顶鹤的食性特征、种群数量及动态等领域尚有很多未知的生态学问题,可供科研工作者研究,丹顶鹤的这种价值属于直接价值,D错误。

故选ABC。

21、答案:(1)④⑤;增强

(2)协同;增强

(3)减弱;肝脏;肝糖原分解,促进非糖类物质转化为糖类

(4)激素一经靶细胞接受并起作用就会被灭活

解析:(1)甲状腺激素通过④和⑤反馈调节下丘脑和垂体。抗利尿激素能促进肾小管和集合管对水通透性增强,促进对水的重吸收,使血浆渗透压降低。

(2)c甲状腺激素和d生长激素对生长都有促进作用,表现为协同作用。甲状腺激素可以促进新陈代谢,氧气消耗增多,饲喂小鼠后,小鼠对缺氧的敏感性增强。

(3)饭后血糖浓度增加,胰岛A细胞的获得减弱,其分泌的激素为胰高血糖素,作用的主要靶细胞为肝脏细胞,促进肝糖原分解,促进一些非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖水平升高。

(4)激素一经靶细胞接受并起作用后就失活了,所以人体内需要源源不断产生激素,以维持激素含量的动态平衡。

22、答案:(1)图甲的免疫是后天形成的,只针对某一种抗原,但皮肤和黏膜的免疫是先天形成的,且对各种抗原都起作用;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ;Ⅴ、Ⅵ

(2)特异性;呈递抗原;细胞因子;曾感染新冠病毒,已康复或接种过新冠疫苗

(3)乙;病毒抗原出现且最多

解析:(1)图甲中所示的免疫与皮肤和黏膜所发挥的免疫最主要的区别是图甲的免疫是后天形成的,只针对某一种抗原,但皮肤和黏膜的免疫是先天形成的,且对各种抗原都起作用。图甲中能特异性识别抗原的细胞有由图甲可知,Ⅰ是抗原呈递细胞,Ⅱ是细胞毒性T细胞,Ⅲ是细胞毒性T细胞,Ⅳ是记忆T细胞,V是淋巴B细胞,Ⅵ是记忆B细胞,Ⅶ是浆细胞。具有特异性识别抗原能力的有Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ。再次接触相同抗原时,浆细胞可以由V(B细胞)增殖分化而来,也可以由Ⅵ(记忆B细胞)增殖分化。

(2)分析图a曲线可知,人体感染新冠病毒初期,曲线①②上升,说明病毒在其体内快速增殖,但抗体还未产生,说明此时特异性免疫尚未被激活。体液免疫中,辅助性T细胞参与抗原呈递,同时分泌细胞因子,促进B细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞分泌抗体。某人同时进行了核酸检测和抗体检测发现核酸检测阴性,抗体检测阳性,说明该个体内曾经有抗原的侵入,体内产生抗体将抗原消灭,所以该个体有可能是曾感染新冠病毒,已康复或接种过新冠疫苗,刺激体内产生了免疫。

(3)据图乙分析,病毒抗原在乙时间段出现且最多,所以抗原检测要在乙时间段内进行才可能得到阳性结果。

23、答案:(1)食物链和食物网;能量流动、物质循环、信息传递

(2)1.5

(3)稳定型;群落;负反馈(或反馈);调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定

解析:(1)据图分析:P是生产者,A、B、C、D是消费者,E是分解者。P、A、B、C、D构成了生态系统的营养结构即食物链和食物网。生态系统的功能包括物质循环、能量流动和信息传递。食物链和食物网是生态系统物质循环、能量流动和信息传递的主渠道。

(2)当D的食物比例为B:C=1:1时,设传递给D的能量为X,则1/2X来自于B,1/2X来自于C,能量传递效率按20%计算,需要B的能量为1/2X÷20%+1/2X÷20%÷20%=15X;当D的食物比例为B:C=3:1时,设传递给D的能量为y,则3/4y来自于B,1/4y来自于C,能量传递效率按20%计算,需要B的能量为3/4y÷20%+1/4y÷20%÷20%=10y,B中的能量不变,则15X=10y,该生态系统传递给D的能量是原来的y÷X=15÷10=1.5倍。

(3)①该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),处于幼年时期的个体数为92+187+121=400,处于成年期的个体数为70+69+62+63+72+64=400,9+时丧失繁殖能力(进入老年),处于老年期的个体数为55+42+39+264=400,各年龄期个体数相等,表明该种群的年龄组成为稳定型,推测该鱼种群数量在一定时期内将保持稳定。

②在湖泊下游生活有大量的动植物,其中沉水植物大量繁殖后,部分浮游植物的数量下降,大型底栖动物的数量有所增加题干中涉及大量动植物,这是在群落水平上研究的结果。

③沉水植物通过一定的信息传递吸引浮游动物栖息在其叶表面,从而抚育出高密度的浮游动物。浮游动物能够大量捕食浮游藻类,也间接地控制了浮游藻类的数量。最终沉水植物、浮游动物和浮游植物种群数量保持相对稳定,这一调节机制属于负反馈调节;沉水植物、浮游动物和浮游植物之间存在信息传递,这也体现出生态系统中信息传递能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

24、答案:(1)J型(形);λ值大于1且恒定

(2)次生演替;恢复力

(3)将生理状况相似的昆虫分成数量相等的两组;喷洒过化肥;喷洒过等量的清水;实验组昆虫生存率低于(明显低于)对照组;两组昆虫生存率基本相同或实验组昆虫生存率高于(明显高于)对照组

解析:(1)由图可知,在前5年λ值不变,且都大于1,说明种群数量的增长率不变,种群数量呈“J”型(形)曲线增长,前5年λ不变,而且大于1,种群呈增长形式。

(2)次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,该草原在第10年曾发生火灾,“野火烧不尽,春风吹又生”是对火灾过后草原生物群落次生演替过程的真实写照;火灾后的群落演替体现了生态系统的恢复力稳定性。

(3)是否喷施某种化肥是该实验的自变量,实验组的昆虫食用的牧草喷施了化肥,对照组的昆虫食用的牧草没有喷施;两组昆虫的生长状况、数量、昆虫的饲养环境都是无关变量,在实验组和对照组中应完全相同且适宜;因变量是昆虫的生存率。探究性实验的结果和结论不是唯一的,因此,在进行结果预测时,要注意全面分析。实验步骤:①将生理状况相似的昆虫分成数量相等的两组。②实验组用喷洒过化肥的牧草饲喂,对照组用喷洒过等量清水的牧草饲喂。③将两组昆虫置于相同的适宜环境中饲养。④一段时间后,分别统计两组昆虫的生存率。结果预测:假设实验组昆虫生存率明显低于或低于对照组,说明此化肥不利于该昆虫的生存;假设两组昆虫生存率基本相同或实验组昆虫生存率明显高于或高于对照组,说明此化肥对昆虫没有不利妨碍。

25、答案:(1)需要;任何一个生态系统都需要源源不断得到来系统外的能量比如太阳能的补充,如果在较长时间内没有能量输入生态系统就会崩溃;海水立体养殖属于人工利用强度大的生态系统,养殖产品不断输出,需要给予相应能量投入才能维持生态系统的稳定

(2)2488;6.3%;不能

(3)能充分利用空间和资源;协调

解析:(1)任何一个生态系统都需要源源不断得到来自系统外的能量,比如太阳能的补充,如果在较长时间内没有能量输入,生态系统就会崩溃,而且海水立体养殖属于人工利用强度大的生态系统,养殖产品不断输出,需要给予相应能量投入才能维持生态系统的稳定。

(2)分析题图,M用于生长、发育和繁殖的能量=同化的能量﹣呼吸作用消耗的能量=3281+2826﹣3619=2488kJ/(m2·a)。由M到N的能量传递效率为386÷(3281+2826)×100%=6.3%,能量流动的方向是单向的,故该生态系统中的能量不能在M和遗体残骸间循环流动。

(3)海水立体养殖利用了群落结构的特点,优点是能充分利用空间和资源。在进行生态工程建设时,既要考虑生物的环境容纳量,还要处理好生物与环境的关系,这主要体现了生态工程建设的协调原理。

同课章节目录