从三国两晋南北朝到隋唐五代的政权更替与民族交融 课件(共37张PPT)-2024届高三统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 从三国两晋南北朝到隋唐五代的政权更替与民族交融 课件(共37张PPT)-2024届高三统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-04 22:47:54 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第3讲

从三国两晋南北朝到隋唐五代的

政权更迭与民族交融

知识点1:三国两晋南北

朝的政权更迭与民族交融

十六

国时

期;

前秦

统一

北方

北魏

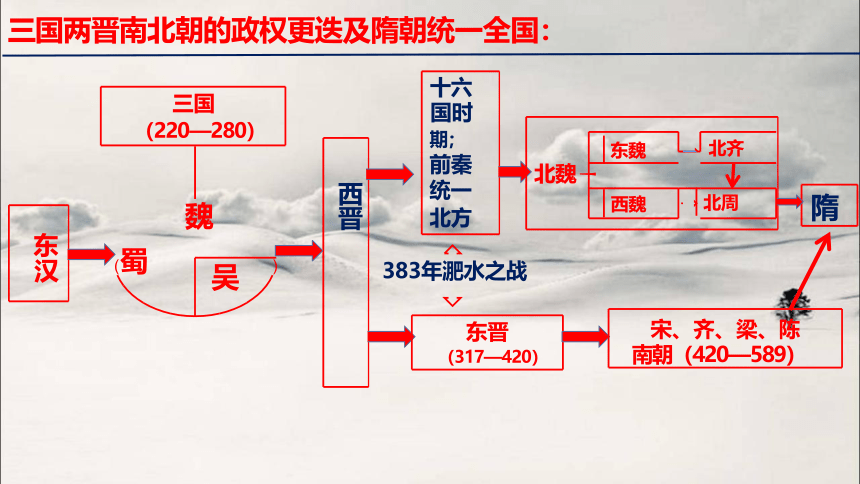

三国两晋南北朝的政权更迭及隋朝统一全国:

东魏

北齐

西魏

北周

魏

吴

东晋

(317—420)

宋、齐、梁、陈 南朝(420—589)

三国

(220—280)

东 汉

(蜀 )

西晋

383年淝水之战

隋

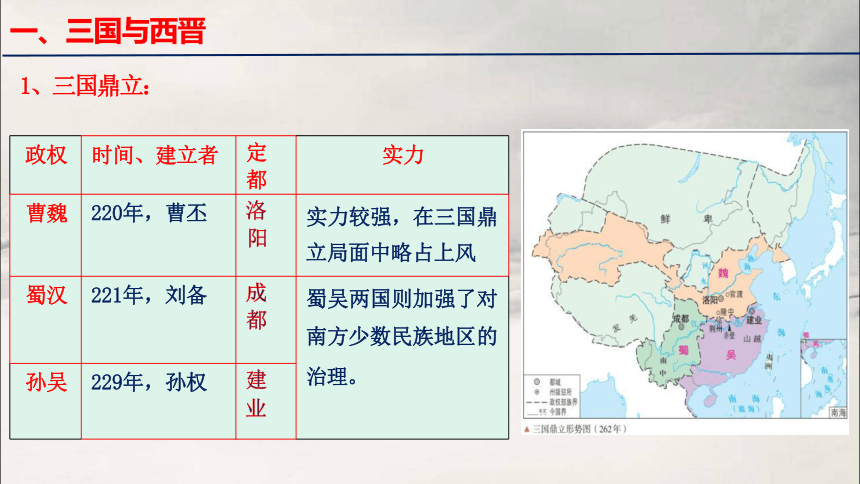

政权 时间、建立者 定 都

实力

曹魏 220年,曹丕 洛 阳

实力较强,在三国鼎

立局面中略占上风

蜀汉 221年,刘备 成 都

蜀吴两国则加强了对

南方少数民族地区的 治理。

孙吴 229年,孙权 建 业

一、三国与西晋

1、三国鼎立:

2、西晋的短暂统一:

(1)西晋的建立及短暂统一:

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀;

266年, 司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋;

280年,西晋灭吴,完成统一。

(2)西晋短暂的原因:

①统治腐朽:官府和豪强地主的压迫;

②八王之乱:宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战;

③民族矛盾激化:五胡内迁卷入内战之中并逐渐主导了局势。

(3)西晋灭亡:

①灭亡: 316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

②影响: 中国历史再次进入了一个比较长的政权分立时期。

一、三国与西晋

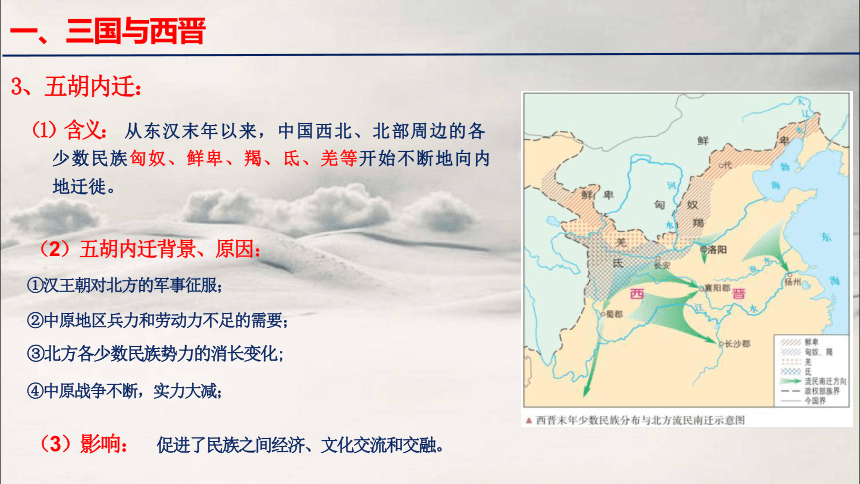

3、五胡内迁:

(1)含义: 从东汉末年以来,中国西北、北部周边的各

少数民族匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等开始不断地向内 地迁徙。

(2)五胡内迁背景、原因:

①汉王朝对北方的军事征服;

②中原地区兵力和劳动力不足的需要;

③北方各少数民族势力的消长变化;

④中原战争不断,实力大减;

(3)影响: 促进了民族之间经济、文化交流和交融。

一、三国与西晋

1、东晋的建立:

公元317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称“东晋 ”。

2、南朝(420—589):

(1)420年,出身低级士族的武将刘裕夺取政权,改国号为“宋 ”。

(2)此后170年间,南方先后经历了宋齐梁陈四个王朝,合称南朝。

(注: 六朝——宋齐梁陈四个王朝与吴、东晋等南方的六个王朝统称六朝)

二、东晋与南朝

3、东晋王朝的支柱——士族阶层的出现:

(1)含义:

魏晋以来, 九品中正制的实行使得一些显赫的士大夫世代把持政权,享受政治、

经济等特权,从而在统治阶级内部构成了一个特殊的门阀贵族阶层, 即“ 门阀政治

”。

(2)出现的背景、原因:

①历史根源:东汉以来的豪强地主势力的发展;

②经济原因:土地兼并严重,经营庄园,渐成割据;

③政治原因:魏晋政权依赖于士族阶层的支持,士族阶层是其统治基础;九品中正制是土

族制度的政治保障;

二、东晋与南朝

3、东晋王朝的支柱——士族阶层的出现:

(3)士族的特权:

政治上:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

经济上:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

文化上:崇尚清谈,占据高级文官职位。

社会生活:不与庶族通婚,甚至坐不同席。

(4)士族衰落的原因(隋唐时期):

①士族自身的腐朽,与生俱来的特权使之缺乏执掌政权的能力;

②隋唐科举制的实行动摇了士族的政治基础;

③均田制和租庸调制一定程度上起到了抑制土地兼并的作用, 一定程度上削弱了士族制度的经济基础;

④唐朝统治阶级内部争权夺利的斗争;

⑤农民起义以及庶族地主乘机崛起,进一步摧垮了腐朽的土族。

二、东晋与南朝

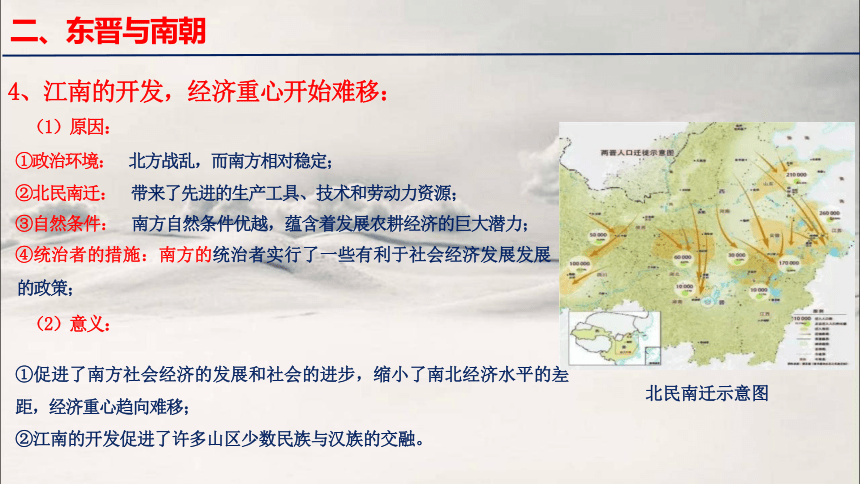

4、江南的开发,经济重心开始难移:

(1)原因:

①政治环境: 北方战乱,而南方相对稳定;

②北民南迁: 带来了先进的生产工具、技术和劳动力资源;

③自然条件: 南方自然条件优越,蕴含着发展农耕经济的巨大潜力;

④统治者的措施:南方的统治者实行了一些有利于社会经济发展发展 的政策;

(2)意义:

①促进了南方社会经济的发展和社会的进步,缩小了南北经济水平的差

距,经济重心趋向难移;

②江南的开发促进了许多山区少数民族与汉族的交融。

二、东晋与南朝

北民南迁示意图

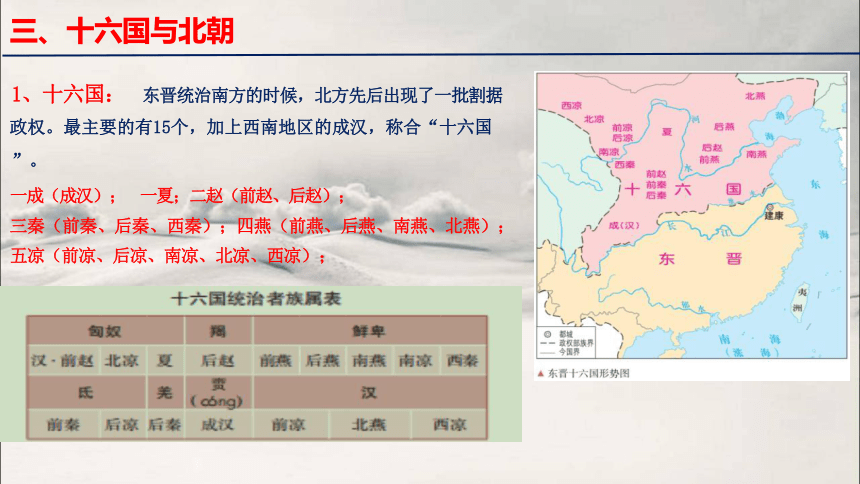

1、十六国: 东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据

政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,称合“十六国 ”。

一成(成汉); 一夏;二赵(前赵、后赵);

三秦(前秦、后秦、西秦);四燕(前燕、后燕、南燕、北燕);

五凉(前凉、后凉、南凉、北凉、西凉);

三、十六国与北朝

2、淝水之战:

(1)383年,前秦进攻东晋,决战于肥水,东晋以少胜多,前秦被击败。

(2)影响:北方的民族矛盾又加剧,北方又重现割据混战局面;为南方经济持续发展提供了相对安定的环

境。

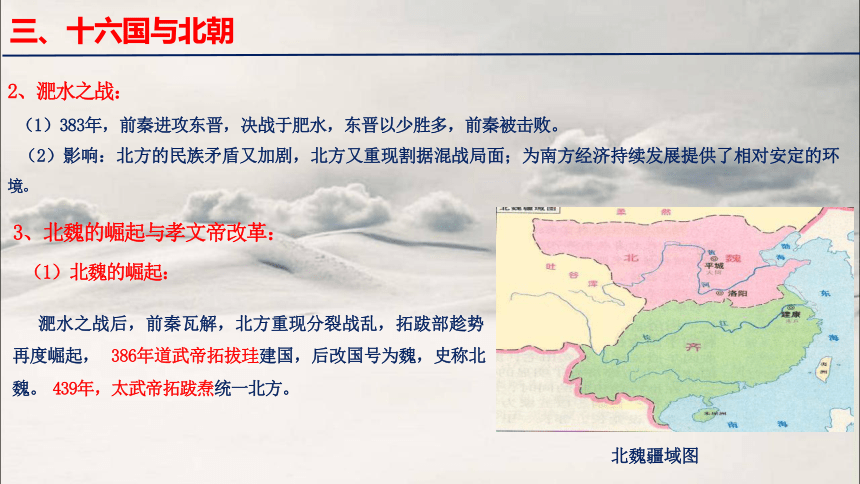

3、北魏的崛起与孝文帝改革:

(1)北魏的崛起:

淝水之战后,前秦瓦解,北方重现分裂战乱,拓跋部趁势

再度崛起, 386年道武帝拓拔珪建国,后改国号为魏,史称北

魏。 439年,太武帝拓跋焘统一北方。

北魏疆域图

三、十六国与北朝

措施 内容

具体作用

迁都洛阳 公元495年,将都城从平城迁到洛阳;

便于接受中原地区的先进文化;

打击保守势力,有利于民族文化的融合。

移风易俗 ①改籍贯; ②易服装; ③讲汉话 ; ④改汉姓,定门第等级; ⑤通婚姻;

加快了北方各族的封建化;巩固了北魏政

权。门阀制度固化社会阶层,滋长腐败。

积极影响 改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经 济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

3、北魏的崛起与孝文帝改革:

(2)北魏孝文帝改革:

三、十六国与北朝

3、北魏的崛起与孝文帝改革:

孝文帝改革的影响:

1、积极影响: 这些改革措施顺应了北方各民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏

的经济发展和社会繁荣,为隋唐时期的重新统一奠定了基础。

2、(消极影响): 不加扬弃的全盘汉化,尤其是移植门阀士族制度,固化了社会阶层,滋长鲜卑贵族腐化,

激化了社会矛盾,致使北魏政权迅速由盛转衰,归于灭亡。

三、十六国与北朝

1、民族交融的趋势: 蜀国发展同南方少数民族的友好交往,吴国当地居民开发江南,东汉以来

少数民族内迁,以及十六国混战都促进了民族交融,为隋统一全国提供了条件;

2、经济重心逐渐向南方转移的趋势: 魏晋南北朝时期,北方战乱频繁,社会生产力屡遭破坏,

而江南地区相对稳定。从西晋末年起直到南北朝,北方大批人民为躲避战祸,纷纷南迁,为南

方的农业生产增加了劳动力、带来了先进生产技术。他们同南方人民一道,兴修水利、开垦良

田等。江南经济的较大发展,开始改变中国农业经济以北方黄河流域为重心的经济格局,为南

北经济差距的缩小和全国的统一创造了条件;

3、由分裂走向统一的历史趋势: 这一时期有局部统一的三国鼎立、西晋的短暂统一和前秦、北

魏、北周对北方的三次统一,局部的统一为后来隋的大一统准备了条件。

魏晋南北朝时期中国历史发展的三大趋势:

(1)政治上: 国家由长期分裂走向新的大一统;各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础;

(2)经济上: 江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡;

(3)文化上: 科技持续领先世界;南北文化差异明显但走向交融;儒、释、道三教共同发展; 文学

承上启下,丰富多彩。

(4)民族关系上: 继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础。

总之: 三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下

启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础。

魏晋南北朝时代特征:

知识点2:从隋唐盛世到

五代十国

1、隋朝的建立与统一

(1)隋朝的建立: 581年,北周外戚杨坚代周

称帝,改国号为隋,定都长安。

(2)隋朝的统一:589年,隋灭南方的陈,结

束南北长期的分裂局面,实现了国家的大一统。

一、隋朝兴亡

2 、隋朝的建设

(1)广设仓库: 在长安、洛阳两都和地方广设仓库,既包括供应朝廷粮食和物资

的仓库,也包括备水旱赈济、遍置于乡间的义仓,积储丰富。

一、隋朝兴亡

2 、隋朝的建设

(2)兴建洛阳城: 隋炀帝兴建的洛阳城,宏伟壮丽,闻名于世。

一、隋朝兴亡

2 、隋朝的建设

(3)开通大运河: 贯通南北,对巩

固统一、促进南北经济交流以及运河

沿岸城市发展,起了重要作用。

一、隋朝兴亡

3 、隋亡唐兴:

(1)隋亡的原因:

①对内大兴土木,对外穷兵黩武: 隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,又三次大举征伐高丽。

②繁重的无休止的兵役和徭役,造成严重的社会后果: 生产遭到严重破坏,民不聊生,最终引发大规模起义

李渊趁机在太原起兵。

(2)唐朝的建立

618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。

同年,李渊在长安称帝建立唐朝,是为唐高祖。随后,唐军逐渐消灭各支起义军和割据势力,统一全国。

一、隋朝兴亡

贞观之治(唐太宗) 武周政权(武则天)

开元盛世(唐玄宗)

时间 626—649在位 690—705在位

712—756在位

表现 (1)经济: 轻徭薄赋,劝课农桑, 戒奢从简; (2)政治: 知人善任,虚怀若谷, 革新政治 (3)文教: 尊崇儒学,大兴科举, 大办学校 虽政坛纷纭,但社会经济 持续发展

政治:选贤任能、改革吏治;

经济:发展生产;

文教:大兴文治、发展科举

军事:改革兵制等;

将唐朝推向全盛时期

地位 出现了少有的开明政治局面 我国古代历史上杰出的女 政治家

是继西汉前期之后的又一个盛 世局面

1、盛世唐朝:

(1)从贞观之治到开元盛世:

二、唐朝的繁荣与民族交融

1、盛世唐朝:

(2)唐朝前期屡次出现盛世局面的原因:

(1)国家的统一,社会环境相对安定;

(2)统治者励精图治;

(3)制度创新;

(4)人民群众的辛勤努力;

(5)中外经济文化的交流;

二、唐朝的繁荣与民族交融

突厥族 历史发 展概况

突厥兴起于阿尔泰山地区, 6世纪中叶建立政 权,后分裂为东、西突厥。隋末唐初,东突厥 多次南下进攻。

唐中央 政府与 突厥的 关系

(1)唐太宗:贞观初年,唐军大举反击,击 败并俘获其首领颉利可汗,东突厥灭亡。草原 各族尊奉唐太宗为“天可汗 ”;640年,征服 依附西突厥的高昌,并设置安西都户府加强管 理。

(2)唐高宗:联合回纥灭西突厥;

(3)武则天:设置北庭都户府,与安西都户 府分治天山南北。

2、唐朝的民族关系

(1)唐与突厥的关系:

二、唐朝的繁荣与民族交融

2、唐朝的民族关系

(1)唐与突厥的关系:

1.唐太宗对东突厥的降众,在不改变原有部落组织、风俗

习惯的情况下,委派突厥贵族管辖。

2.对一些入朝的突厥首领,唐朝给予官职。这些措施对北

方各族产生巨大影响。他们纷纷入朝,尊称唐太宗为“天

可汗 ”。

唐太宗: “ 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。

二、唐朝的繁荣与民族交融

回纥历史发展状况

(1)7世纪初,生活在色楞格河一带,受突厥奴役。

(2)后回纥改名为回鹘。 9世纪回鹘政权瓦解, 一部分迁入内地与汉

人融合,大部分西迁到河西走廊和西域。

(3)入居西域的回鹘人逐渐融入当地居民,发展为后来的维吾尔族。

唐中央政府 与回纥的关系

(1)为了反抗突厥的压迫,在唐朝军队的支持下,灭亡东突厥。随

后南移,归附唐朝;

(2)唐玄宗时期,册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗。

2、唐朝的民族关系

(2)唐与回纥的关系:

二、唐朝的繁荣与民族交融

吐蕃历史发展状况

7世纪前期,吐蕃赞品松赞干布统一青藏高原。

唐中央政府与吐蕃 的关系

(1)唐太宗时期:松赞干布多次遣使向唐朝求婚,唐太宗把宗室女

文成公主嫁给他。

(2)文成公主入藏:带去大批手工艺品和多种技术、医药书籍等。

唐蕃和亲,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流。

(3)唐蕃会盟: 9世纪中期(唐穆宗时期),吐蕃与唐会盟。此后,

唐蕃间基本上停止了纷争。

2、唐朝的民族关系

(3)唐与吐蕃的关系:

二、唐朝的繁荣与民族交融

2、唐朝的民族关系

(3)唐与吐蕃的关系:

公元821年(长庆元年),吐蕃使臣与唐

在长安盟誓,公元822年在拉萨设盟坛,唐蕃 再盟。公元823年立会盟碑。

唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,

是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。这次会 盟史称“长庆会盟 ”,盟约里写道: “患难 相恤,暴掠不作 ”

二、唐朝的繁荣与民族交融

靺鞨族历史发 展概况

(1)分布于松花江、黑龙江流域;

(2)唐玄宗时期,靺鞨族粟末部落强大起来,

建立政权。

(3)9世纪,渤海国拥有“海东盛国 ”美誉。

唐中央 与靺鞨的关系

唐玄宗:封其首领大祚荣为渤海郡王。

2、唐朝的民族关系

(4 )唐与靺鞨的关系

二、唐朝的繁荣与民族交融

3、唐中央处理民族关系的主要方式:

(1)军事打击;(如对突厥)

(2)设置机构;(如安西都户府、北庭都户府等)

(3)册封(如对回纥、靺鞨族)

(4)和亲、会盟(如对吐蕃)

(5)经济文化的交流。

二、唐朝的繁荣与民族交融

(1)唐朝周边少数民族建立的政权,对祖

国边疆地区的开发作出了积极贡献。

(2)唐朝前期,疆域东到大海, 西达咸海,

东北至外兴安岭、库页岛一带, 南及南海, 空前辽阔。 南海诸岛及相关领域纳入中国的 版图。

4、少数民族政权建立的意义以及唐朝的疆域:

二、唐朝的繁荣与民族交融

1、“安史之乱 ”(755—763):

(1)“安史之乱 ”原因

①军镇权重: 开元年间,边疆形势随着版图的拓展日益紧张。唐

玄宗在边境重地增置军镇,加强边防,军镇长官节度使兵力随之 扩大;

②外重内轻: 唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局面,节度

使权力过大,成为强大的地方势力,中央与地方的力量对比失衡; ③政治腐败: 唐玄宗沉于享乐,怠于政事,任人唯亲,朝政趋于 腐败。

社会矛盾: 土地兼并严重,社会矛盾激化,削弱唐朝统治基础。

三、 “安史之乱”、黄巢起义和五代十国

1、“安史之乱 ”(755—763):

(2)过程

755年,安禄山及其部将史思明在范阳起兵,发动叛乱,历时8年,史称“安史之乱 ”。“安史之

乱 ”于763年被唐平定。

(3)“安史之乱 ”影响

①破坏了北方的经济。

②许多将领拥兵自重,形成藩镇割据局面,中央集权大大削弱,唐朝由盛转衰。

③边防空虚,唐朝边疆地区频频告急。

④北方人的南移。 “安史之乱 ”时,北方人口部分南迁,对江南经济的进一步开发起了一定作用。

三、 “安史之乱”、黄巢起义和五代十国

1、“安史之乱 ”(755—763):

(4)藩镇割据局面的出现:

① “安史之乱 ”期间和以后,唐朝陆续在内地增设藩镇。节

度使名义上是唐朝的藩镇,但独立性强,实为割据势力,形成

藩镇割据的局面;

②藩镇在政治上拥有自主权,可以自行任免官吏,节度使死后

职位传给儿子或部将。在经济上,拥有财权;在军事上,拥有

强悍的武装,独霸一方。

这种藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年。

“安史之乱 ”平定后,星罗棋布的藩

镇割据局面

三、 “安史之乱”、黄巢起义和五代十国

2、黄巢起义(唐朝的灭亡):

(1)唐朝后期,政治腐败;藩镇割据混战,战祸连绵;

(2)宦官专权和朋党之争加剧,进一步削弱了唐朝的统治力

量;

(3)875年,黄巢领导农民起义,沉重打击了唐朝的统治;

(4)907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁,唐朝灭亡。

三、 “安史之乱”、黄巢起义和五代十国

3、五代十国:

(1)含义: 北方黄河流域,此后50多年间,先后经历了梁、唐、

晋、汉、周五个王朝,称为五代; 在南方各地,先后出现了九个

割据政权,连同北方山西的北汉政权,称为十国。

(2)特点: 五代十国是唐末藩镇割据局面的延续;北方政权更

迭,战事不断,政局动荡不安;南方地区受战乱影响较小,政

局相对安定,经济得到进一步发展。

(3)趋势: 五代十国时期,虽政权分立,但长期政治统一的历

史影响和各地经济发展且联系密切,使统一成为必然趋势。

三、 “安史之乱”、黄巢起义和五代十国

第3讲

从三国两晋南北朝到隋唐五代的

政权更迭与民族交融

知识点1:三国两晋南北

朝的政权更迭与民族交融

十六

国时

期;

前秦

统一

北方

北魏

三国两晋南北朝的政权更迭及隋朝统一全国:

东魏

北齐

西魏

北周

魏

吴

东晋

(317—420)

宋、齐、梁、陈 南朝(420—589)

三国

(220—280)

东 汉

(蜀 )

西晋

383年淝水之战

隋

政权 时间、建立者 定 都

实力

曹魏 220年,曹丕 洛 阳

实力较强,在三国鼎

立局面中略占上风

蜀汉 221年,刘备 成 都

蜀吴两国则加强了对

南方少数民族地区的 治理。

孙吴 229年,孙权 建 业

一、三国与西晋

1、三国鼎立:

2、西晋的短暂统一:

(1)西晋的建立及短暂统一:

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀;

266年, 司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋;

280年,西晋灭吴,完成统一。

(2)西晋短暂的原因:

①统治腐朽:官府和豪强地主的压迫;

②八王之乱:宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战;

③民族矛盾激化:五胡内迁卷入内战之中并逐渐主导了局势。

(3)西晋灭亡:

①灭亡: 316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

②影响: 中国历史再次进入了一个比较长的政权分立时期。

一、三国与西晋

3、五胡内迁:

(1)含义: 从东汉末年以来,中国西北、北部周边的各

少数民族匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等开始不断地向内 地迁徙。

(2)五胡内迁背景、原因:

①汉王朝对北方的军事征服;

②中原地区兵力和劳动力不足的需要;

③北方各少数民族势力的消长变化;

④中原战争不断,实力大减;

(3)影响: 促进了民族之间经济、文化交流和交融。

一、三国与西晋

1、东晋的建立:

公元317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称“东晋 ”。

2、南朝(420—589):

(1)420年,出身低级士族的武将刘裕夺取政权,改国号为“宋 ”。

(2)此后170年间,南方先后经历了宋齐梁陈四个王朝,合称南朝。

(注: 六朝——宋齐梁陈四个王朝与吴、东晋等南方的六个王朝统称六朝)

二、东晋与南朝

3、东晋王朝的支柱——士族阶层的出现:

(1)含义:

魏晋以来, 九品中正制的实行使得一些显赫的士大夫世代把持政权,享受政治、

经济等特权,从而在统治阶级内部构成了一个特殊的门阀贵族阶层, 即“ 门阀政治

”。

(2)出现的背景、原因:

①历史根源:东汉以来的豪强地主势力的发展;

②经济原因:土地兼并严重,经营庄园,渐成割据;

③政治原因:魏晋政权依赖于士族阶层的支持,士族阶层是其统治基础;九品中正制是土

族制度的政治保障;

二、东晋与南朝

3、东晋王朝的支柱——士族阶层的出现:

(3)士族的特权:

政治上:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

经济上:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

文化上:崇尚清谈,占据高级文官职位。

社会生活:不与庶族通婚,甚至坐不同席。

(4)士族衰落的原因(隋唐时期):

①士族自身的腐朽,与生俱来的特权使之缺乏执掌政权的能力;

②隋唐科举制的实行动摇了士族的政治基础;

③均田制和租庸调制一定程度上起到了抑制土地兼并的作用, 一定程度上削弱了士族制度的经济基础;

④唐朝统治阶级内部争权夺利的斗争;

⑤农民起义以及庶族地主乘机崛起,进一步摧垮了腐朽的土族。

二、东晋与南朝

4、江南的开发,经济重心开始难移:

(1)原因:

①政治环境: 北方战乱,而南方相对稳定;

②北民南迁: 带来了先进的生产工具、技术和劳动力资源;

③自然条件: 南方自然条件优越,蕴含着发展农耕经济的巨大潜力;

④统治者的措施:南方的统治者实行了一些有利于社会经济发展发展 的政策;

(2)意义:

①促进了南方社会经济的发展和社会的进步,缩小了南北经济水平的差

距,经济重心趋向难移;

②江南的开发促进了许多山区少数民族与汉族的交融。

二、东晋与南朝

北民南迁示意图

1、十六国: 东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据

政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,称合“十六国 ”。

一成(成汉); 一夏;二赵(前赵、后赵);

三秦(前秦、后秦、西秦);四燕(前燕、后燕、南燕、北燕);

五凉(前凉、后凉、南凉、北凉、西凉);

三、十六国与北朝

2、淝水之战:

(1)383年,前秦进攻东晋,决战于肥水,东晋以少胜多,前秦被击败。

(2)影响:北方的民族矛盾又加剧,北方又重现割据混战局面;为南方经济持续发展提供了相对安定的环

境。

3、北魏的崛起与孝文帝改革:

(1)北魏的崛起:

淝水之战后,前秦瓦解,北方重现分裂战乱,拓跋部趁势

再度崛起, 386年道武帝拓拔珪建国,后改国号为魏,史称北

魏。 439年,太武帝拓跋焘统一北方。

北魏疆域图

三、十六国与北朝

措施 内容

具体作用

迁都洛阳 公元495年,将都城从平城迁到洛阳;

便于接受中原地区的先进文化;

打击保守势力,有利于民族文化的融合。

移风易俗 ①改籍贯; ②易服装; ③讲汉话 ; ④改汉姓,定门第等级; ⑤通婚姻;

加快了北方各族的封建化;巩固了北魏政

权。门阀制度固化社会阶层,滋长腐败。

积极影响 改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经 济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

3、北魏的崛起与孝文帝改革:

(2)北魏孝文帝改革:

三、十六国与北朝

3、北魏的崛起与孝文帝改革:

孝文帝改革的影响:

1、积极影响: 这些改革措施顺应了北方各民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏

的经济发展和社会繁荣,为隋唐时期的重新统一奠定了基础。

2、(消极影响): 不加扬弃的全盘汉化,尤其是移植门阀士族制度,固化了社会阶层,滋长鲜卑贵族腐化,

激化了社会矛盾,致使北魏政权迅速由盛转衰,归于灭亡。

三、十六国与北朝

1、民族交融的趋势: 蜀国发展同南方少数民族的友好交往,吴国当地居民开发江南,东汉以来

少数民族内迁,以及十六国混战都促进了民族交融,为隋统一全国提供了条件;

2、经济重心逐渐向南方转移的趋势: 魏晋南北朝时期,北方战乱频繁,社会生产力屡遭破坏,

而江南地区相对稳定。从西晋末年起直到南北朝,北方大批人民为躲避战祸,纷纷南迁,为南

方的农业生产增加了劳动力、带来了先进生产技术。他们同南方人民一道,兴修水利、开垦良

田等。江南经济的较大发展,开始改变中国农业经济以北方黄河流域为重心的经济格局,为南

北经济差距的缩小和全国的统一创造了条件;

3、由分裂走向统一的历史趋势: 这一时期有局部统一的三国鼎立、西晋的短暂统一和前秦、北

魏、北周对北方的三次统一,局部的统一为后来隋的大一统准备了条件。

魏晋南北朝时期中国历史发展的三大趋势:

(1)政治上: 国家由长期分裂走向新的大一统;各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础;

(2)经济上: 江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡;

(3)文化上: 科技持续领先世界;南北文化差异明显但走向交融;儒、释、道三教共同发展; 文学

承上启下,丰富多彩。

(4)民族关系上: 继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础。

总之: 三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下

启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础。

魏晋南北朝时代特征:

知识点2:从隋唐盛世到

五代十国

1、隋朝的建立与统一

(1)隋朝的建立: 581年,北周外戚杨坚代周

称帝,改国号为隋,定都长安。

(2)隋朝的统一:589年,隋灭南方的陈,结

束南北长期的分裂局面,实现了国家的大一统。

一、隋朝兴亡

2 、隋朝的建设

(1)广设仓库: 在长安、洛阳两都和地方广设仓库,既包括供应朝廷粮食和物资

的仓库,也包括备水旱赈济、遍置于乡间的义仓,积储丰富。

一、隋朝兴亡

2 、隋朝的建设

(2)兴建洛阳城: 隋炀帝兴建的洛阳城,宏伟壮丽,闻名于世。

一、隋朝兴亡

2 、隋朝的建设

(3)开通大运河: 贯通南北,对巩

固统一、促进南北经济交流以及运河

沿岸城市发展,起了重要作用。

一、隋朝兴亡

3 、隋亡唐兴:

(1)隋亡的原因:

①对内大兴土木,对外穷兵黩武: 隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,又三次大举征伐高丽。

②繁重的无休止的兵役和徭役,造成严重的社会后果: 生产遭到严重破坏,民不聊生,最终引发大规模起义

李渊趁机在太原起兵。

(2)唐朝的建立

618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。

同年,李渊在长安称帝建立唐朝,是为唐高祖。随后,唐军逐渐消灭各支起义军和割据势力,统一全国。

一、隋朝兴亡

贞观之治(唐太宗) 武周政权(武则天)

开元盛世(唐玄宗)

时间 626—649在位 690—705在位

712—756在位

表现 (1)经济: 轻徭薄赋,劝课农桑, 戒奢从简; (2)政治: 知人善任,虚怀若谷, 革新政治 (3)文教: 尊崇儒学,大兴科举, 大办学校 虽政坛纷纭,但社会经济 持续发展

政治:选贤任能、改革吏治;

经济:发展生产;

文教:大兴文治、发展科举

军事:改革兵制等;

将唐朝推向全盛时期

地位 出现了少有的开明政治局面 我国古代历史上杰出的女 政治家

是继西汉前期之后的又一个盛 世局面

1、盛世唐朝:

(1)从贞观之治到开元盛世:

二、唐朝的繁荣与民族交融

1、盛世唐朝:

(2)唐朝前期屡次出现盛世局面的原因:

(1)国家的统一,社会环境相对安定;

(2)统治者励精图治;

(3)制度创新;

(4)人民群众的辛勤努力;

(5)中外经济文化的交流;

二、唐朝的繁荣与民族交融

突厥族 历史发 展概况

突厥兴起于阿尔泰山地区, 6世纪中叶建立政 权,后分裂为东、西突厥。隋末唐初,东突厥 多次南下进攻。

唐中央 政府与 突厥的 关系

(1)唐太宗:贞观初年,唐军大举反击,击 败并俘获其首领颉利可汗,东突厥灭亡。草原 各族尊奉唐太宗为“天可汗 ”;640年,征服 依附西突厥的高昌,并设置安西都户府加强管 理。

(2)唐高宗:联合回纥灭西突厥;

(3)武则天:设置北庭都户府,与安西都户 府分治天山南北。

2、唐朝的民族关系

(1)唐与突厥的关系:

二、唐朝的繁荣与民族交融

2、唐朝的民族关系

(1)唐与突厥的关系:

1.唐太宗对东突厥的降众,在不改变原有部落组织、风俗

习惯的情况下,委派突厥贵族管辖。

2.对一些入朝的突厥首领,唐朝给予官职。这些措施对北

方各族产生巨大影响。他们纷纷入朝,尊称唐太宗为“天

可汗 ”。

唐太宗: “ 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。

二、唐朝的繁荣与民族交融

回纥历史发展状况

(1)7世纪初,生活在色楞格河一带,受突厥奴役。

(2)后回纥改名为回鹘。 9世纪回鹘政权瓦解, 一部分迁入内地与汉

人融合,大部分西迁到河西走廊和西域。

(3)入居西域的回鹘人逐渐融入当地居民,发展为后来的维吾尔族。

唐中央政府 与回纥的关系

(1)为了反抗突厥的压迫,在唐朝军队的支持下,灭亡东突厥。随

后南移,归附唐朝;

(2)唐玄宗时期,册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗。

2、唐朝的民族关系

(2)唐与回纥的关系:

二、唐朝的繁荣与民族交融

吐蕃历史发展状况

7世纪前期,吐蕃赞品松赞干布统一青藏高原。

唐中央政府与吐蕃 的关系

(1)唐太宗时期:松赞干布多次遣使向唐朝求婚,唐太宗把宗室女

文成公主嫁给他。

(2)文成公主入藏:带去大批手工艺品和多种技术、医药书籍等。

唐蕃和亲,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流。

(3)唐蕃会盟: 9世纪中期(唐穆宗时期),吐蕃与唐会盟。此后,

唐蕃间基本上停止了纷争。

2、唐朝的民族关系

(3)唐与吐蕃的关系:

二、唐朝的繁荣与民族交融

2、唐朝的民族关系

(3)唐与吐蕃的关系:

公元821年(长庆元年),吐蕃使臣与唐

在长安盟誓,公元822年在拉萨设盟坛,唐蕃 再盟。公元823年立会盟碑。

唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,

是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。这次会 盟史称“长庆会盟 ”,盟约里写道: “患难 相恤,暴掠不作 ”

二、唐朝的繁荣与民族交融

靺鞨族历史发 展概况

(1)分布于松花江、黑龙江流域;

(2)唐玄宗时期,靺鞨族粟末部落强大起来,

建立政权。

(3)9世纪,渤海国拥有“海东盛国 ”美誉。

唐中央 与靺鞨的关系

唐玄宗:封其首领大祚荣为渤海郡王。

2、唐朝的民族关系

(4 )唐与靺鞨的关系

二、唐朝的繁荣与民族交融

3、唐中央处理民族关系的主要方式:

(1)军事打击;(如对突厥)

(2)设置机构;(如安西都户府、北庭都户府等)

(3)册封(如对回纥、靺鞨族)

(4)和亲、会盟(如对吐蕃)

(5)经济文化的交流。

二、唐朝的繁荣与民族交融

(1)唐朝周边少数民族建立的政权,对祖

国边疆地区的开发作出了积极贡献。

(2)唐朝前期,疆域东到大海, 西达咸海,

东北至外兴安岭、库页岛一带, 南及南海, 空前辽阔。 南海诸岛及相关领域纳入中国的 版图。

4、少数民族政权建立的意义以及唐朝的疆域:

二、唐朝的繁荣与民族交融

1、“安史之乱 ”(755—763):

(1)“安史之乱 ”原因

①军镇权重: 开元年间,边疆形势随着版图的拓展日益紧张。唐

玄宗在边境重地增置军镇,加强边防,军镇长官节度使兵力随之 扩大;

②外重内轻: 唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局面,节度

使权力过大,成为强大的地方势力,中央与地方的力量对比失衡; ③政治腐败: 唐玄宗沉于享乐,怠于政事,任人唯亲,朝政趋于 腐败。

社会矛盾: 土地兼并严重,社会矛盾激化,削弱唐朝统治基础。

三、 “安史之乱”、黄巢起义和五代十国

1、“安史之乱 ”(755—763):

(2)过程

755年,安禄山及其部将史思明在范阳起兵,发动叛乱,历时8年,史称“安史之乱 ”。“安史之

乱 ”于763年被唐平定。

(3)“安史之乱 ”影响

①破坏了北方的经济。

②许多将领拥兵自重,形成藩镇割据局面,中央集权大大削弱,唐朝由盛转衰。

③边防空虚,唐朝边疆地区频频告急。

④北方人的南移。 “安史之乱 ”时,北方人口部分南迁,对江南经济的进一步开发起了一定作用。

三、 “安史之乱”、黄巢起义和五代十国

1、“安史之乱 ”(755—763):

(4)藩镇割据局面的出现:

① “安史之乱 ”期间和以后,唐朝陆续在内地增设藩镇。节

度使名义上是唐朝的藩镇,但独立性强,实为割据势力,形成

藩镇割据的局面;

②藩镇在政治上拥有自主权,可以自行任免官吏,节度使死后

职位传给儿子或部将。在经济上,拥有财权;在军事上,拥有

强悍的武装,独霸一方。

这种藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年。

“安史之乱 ”平定后,星罗棋布的藩

镇割据局面

三、 “安史之乱”、黄巢起义和五代十国

2、黄巢起义(唐朝的灭亡):

(1)唐朝后期,政治腐败;藩镇割据混战,战祸连绵;

(2)宦官专权和朋党之争加剧,进一步削弱了唐朝的统治力

量;

(3)875年,黄巢领导农民起义,沉重打击了唐朝的统治;

(4)907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁,唐朝灭亡。

三、 “安史之乱”、黄巢起义和五代十国

3、五代十国:

(1)含义: 北方黄河流域,此后50多年间,先后经历了梁、唐、

晋、汉、周五个王朝,称为五代; 在南方各地,先后出现了九个

割据政权,连同北方山西的北汉政权,称为十国。

(2)特点: 五代十国是唐末藩镇割据局面的延续;北方政权更

迭,战事不断,政局动荡不安;南方地区受战乱影响较小,政

局相对安定,经济得到进一步发展。

(3)趋势: 五代十国时期,虽政权分立,但长期政治统一的历

史影响和各地经济发展且联系密切,使统一成为必然趋势。

三、 “安史之乱”、黄巢起义和五代十国

同课章节目录