训练任务群一 创新练案 群文通练 杜甫沉郁顿挫诗风研究(含答案)—2024年高考语文大二轮复习

文档属性

| 名称 | 训练任务群一 创新练案 群文通练 杜甫沉郁顿挫诗风研究(含答案)—2024年高考语文大二轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-04 06:47:58 | ||

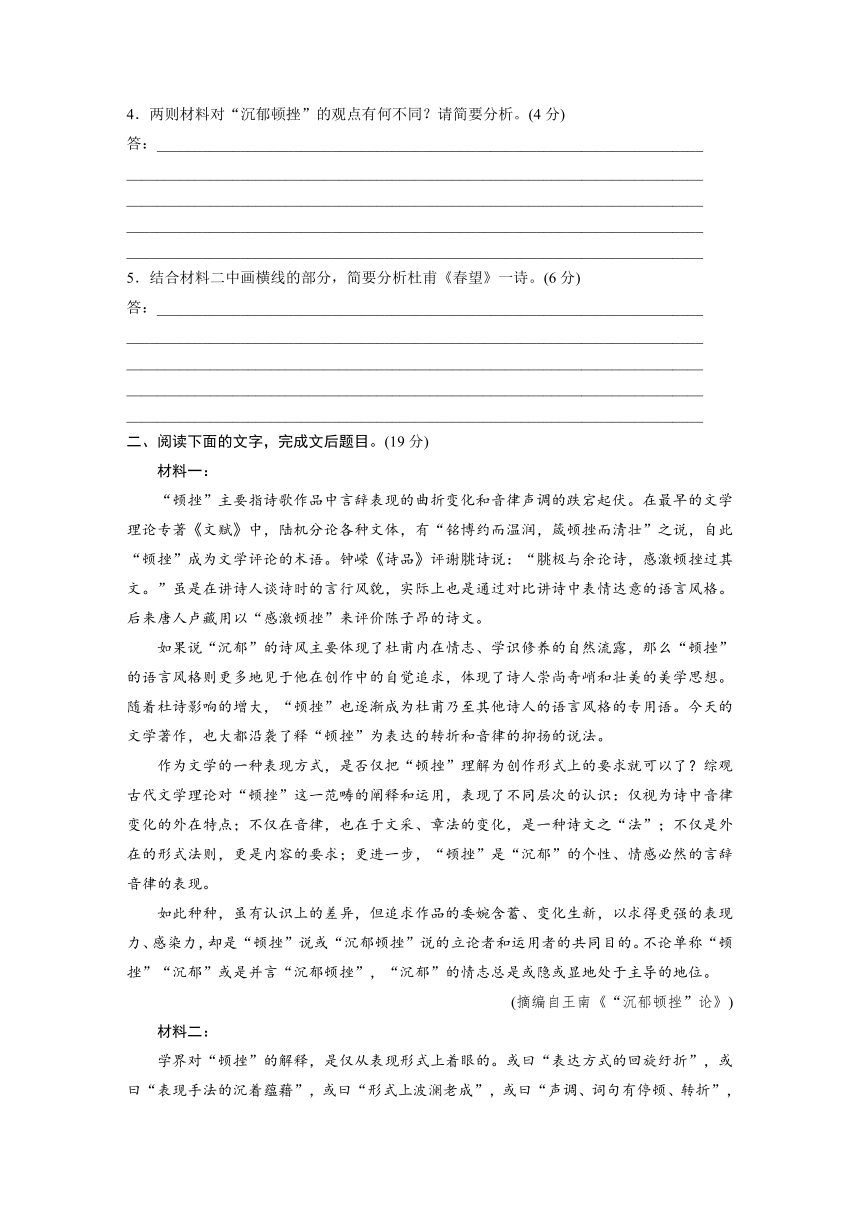

图片预览

文档简介

创新练案 群文通练 杜甫沉郁顿挫诗风研究

(时间:40分钟 分值:38分)

一、阅读下面的文字,完成文后题目。(19分)

材料一:

研究杜诗的人,论杜诗风格,多说沉郁顿挫。解释却又各自不同。我以为杜诗的风格,不都是沉郁顿挫,毋宁说他的律体乃是以清新为本的,而又纵横变化,兼之典丽精工,独成一格,五、七绝(共138首)是以清逸曲峭为主的。唯五言古诗和七言古诗确是以沉郁风格为主。

对于“沉郁”一词,我以为它是用刘歆给扬雄索《方言》目录的信中的话。信中说:“非子云澹雅之才,沉郁之思,不能终年锐精,以成此书。”所谓“沉郁”,就是深沉积久的意思,与郁结抑塞的意思不同。杜甫《进〈雕赋〉表》:“沉郁顿挫,随时敏捷。扬雄、枚皋之徒,庶可企及也。”据说扬雄作文,思致迟滞,而枚皋敏捷,摇笔文成,所以杜表“沉郁”一句是指扬雄,下句“随时敏捷”是指枚皋。杜以为自己兼有扬、枚二人的长处,思既深沉,才又敏捷。再则,“沉郁顿挫”一语,后杜诗、杜文,绝未再用。可见杜甫并不认为这句话可以说尽他的诗风。杜诗近体既然不可以用沉郁顿挫包举,而杜的五、七言律、绝,共有930首,加上长律127首,共1 057首,约占现存杜诗(1 453首)的百分之七十,则知用杜一时之语沉郁顿挫概指杜诗风格,实在并不很妥当。

杜所谓“沉”,乃是高标远致、厌薄凡俗的心情,其所谓“郁”,亦与物多忤所积不平的愤懑。沉不是沉冥,郁也不是忧郁。合起来说是,执持弘毅叫作沉,感激苍茫叫作郁。取《奉先咏怀》诗语表述其词,那么,“盖棺事则已,此志常觊豁。兀兀遂至今,忍为尘埃没”就是沉。“穷年忧黎元,叹息肠内热。取笑同学翁,浩歌弥激烈”就是郁。

至于顿挫,不是风格,而是一种写作方法。

杜甫在《同元使君〈舂陵行〉》诗序中说:“不意复见比兴体制,微婉顿挫之词。”顿挫一词,盖出《文赋》:“箴顿挫而清壮。”看陆机用“顿挫”一语,似不离含蓄曲折的意思。杜甫语意,亦大体如此,是指曲折停顿、句断意连(近于现代文学术语的跳跃)、微婉含蓄处。

清代杜诗评论家讲顿挫的有方东树。他的《昭昧詹言》卷十二、卷十八专讲杜诗。卷十八讲律诗,评《闻官军收河南河北》云:“起四句沉著顿挫。”评《因许八奉寄江宁旻上人》云:“只是顿挫,不直率联接。大约诗章法,全在句句断,笔笔断,而其意贯注。一气曲折顿挫,乃无直章、死句、合掌之病。”他所谓的“顿挫”就是句断笔断,而意思连贯叫作顿挫。

方氏讲律诗中顿挫,似说得极端一些。如果作诗真是必须句句断,不许句相连接,那么如“竹叶于人既无分,菊花从此不须开”,流水一意,句间不断,为什么成为传诵之句?大抵清人论诗,都不免以自己做试帖诗的方法去说杜诗,他们说的“章法”,实是依题作诗法,他们讲的一套刻画题目的所谓章法、句法、字法,全是从做八股文中得来。他们不懂得真正的诗都是无题的,真正的诗也无定法。但这里为什么又引他们的说法呢?因为文学毕竟是用语言文字做手段(或媒介)的事物,诗人的表情达意一方面得遵照语文习惯办事,一方面也总是从前人的文学传统发轫的;诗文评论家如果熟知语文规律,同时又熟悉诗人所熟悉的文学遗产,那么,他的评论总还不至于完全落空,完全郢书燕说。

总之,我以为沉郁顿挫是两方面的事,沉郁是文学风格,以思想为主调。顿挫是文学手法,是通用工具。二者颇有关联,所以也可以并提。但毕竟有别,所以亦不可含混。

(摘编自曹慕樊《沉郁顿挫辨》)

材料二:

“沉郁顿挫”原是杜甫在给唐玄宗的《进〈雕赋〉表》中对其诗文的概述,后代文论家认为这四个字能够表述杜诗的主体风格,遂成定论。但对于“沉郁顿挫”的具体含义,历代文论家大都从内容方面解释“沉郁”,从形式方面解释“顿挫”。我认为,“沉郁”与“顿挫”二者的内涵及成因,既都有内容层面的因素,也都有形式层面的因素。

杜甫信奉儒家思想,儒家的忧患精神、人本精神、乐道精神、笃行精神深深刻镂在杜诗之中。杜甫身经战乱,爱国主义、民族意识以及民胞物与的伟大情怀,构成了战乱诗篇的主旋律。杜甫家世不幸、仕途蹭蹬,造成杜甫持重、忧郁的性格。凡此种种,都促使杜诗形成沉郁的风格。

杜甫看问题总是比别人深入一层、慎重几分。“安史之乱”爆发前夕,唐帝国的朝野上下沉浸在歌舞享乐之中。只有杜甫感到了国家危机的来临。天宝末年,唐玄宗兴兵讨伐南昭。对这场不义之战,杜甫作了严厉的抨击,“边庭流血成海水,武皇开边意未已”,“君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西”(《兵车行》)。而同时代的诗人,如高适(《李云南征蛮诗》)、储光羲(《同诸公送李云南伐蛮》),则为这场不义战争高声鼓噪。高、储之辈只知道迎合当权者的心思,不顾及战争的危害,杜甫却能以国家安危为视点唱出反调。这就是他的作品的深度之所在,“沉郁”风格之表现。

杜甫在一些描绘山川景物或反映个人身世的作品中,每每采用“时空并驭”的手法,在一联中,从时空两个角度下笔,这也是形成“沉郁”风格的因素。“江山有巴蜀,栋宇自齐梁。”(《上兜率寺》)前句以“巴蜀”写寺的周围“江山”之壮美,是从空间角度下笔;后句以“齐梁”写寺庙中“栋宇”之悠久,则是从时间角度下笔。“天下兵戈满,江边岁月长。”(《送韦郎司直归成都》)前句以“兵戈满”写战火遍地的现实,是从空间角度写战乱的广延;后句以“岁月长”写客居日久,是从时间角度写战乱的持久。两句塑造出诗人关注天下烽烟、叹息漂泊于事无补的形象。

杜甫所说的“顿挫”,并非仅仅指表现手法,其中也是包含了作品内容的。杜甫在《进〈雕赋〉表》中说道:“臣之述作,虽不能鼓吹六经,先鸣数子,至于沉郁顿挫,随时敏捷,扬雄、枚皋之徒,庶可企及也。有臣如此,陛下其舍诸?”其中“沉郁顿挫”与“随时敏捷”是分别针对扬雄和枚皋来讲的。“沉郁顿挫”说的是扬雄,“随时敏捷”说的是枚皋。其中,“顿挫”就是“抑折”,就是“抑折前人之心”,就是批判前人的不良思想行为。他所说的“顿挫”,就是指作品具有批判现实的内容,具有对君主和朝政的讽谏功能。杜甫说的这段话,是向玄宗的自我推荐之辞,说自己写作诗文既具有扬雄的思想深度,又具有枚皋的行文速度;既有质量,又有数量,这样的人才,皇帝是应该重用的。

从形式角度理解“顿挫”的内涵。杜诗的“顿挫”风格,首先是来自一句或相邻诗句的意思逆折。像杜诗这样在一句或相邻的两句之中频频进行语意的猛烈撞击,却是罕见的。其次,杜诗的“顿挫”风格还来自他独特的取景抒情方式。杜甫言愁,较少取用哀景,更多的是取用丽景,情与景构成巨大冲突,在冲突中,感情表达获得了超常的力度。

(摘编自韩成武《新论“沉郁顿挫”的内涵》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.材料一通过全面分析杜甫所有诗作,对“沉”“郁”的内涵作了界定,并举《奉先咏怀》诗句为例。

B.材料一认为律诗有“顿挫”之美,也有“流畅”之美,律诗并非只有使用“顿挫”的手法才能写得好。

C.材料二认为儒家思想、杜甫在国家动荡中的遭际与情感及其性格等因素,促使杜诗形成沉郁之风。

D.材料二指出“顿挫”在思想内容上是指杜诗有批判现实的内容,具有对君主和朝政的讽谏功能。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.材料一论述了方东树的局限性,他用八股文的创作方法去分析杜诗,不免对杜诗的“顿挫”有所曲解。

B.材料一从词源的角度辨析了“沉郁”“顿挫”的含义,并结合杜诗或相关文论家的观点对二者展开论述。

C.材料二写杜甫面对国家讨伐南昭,在诗中揭示出战争给百姓带来的创伤,以阐明他与百姓相同的立场。

D.两则材料所引《进〈雕赋〉表》的内容表明,杜甫对自己的才华充满自信,将自己与扬雄、枚皋相提并论。

3.下列选项,最不符合材料一所述的“沉郁”风格的一项是(3分)( )

A.悠悠委薄俗,郁郁回刚肠。(杜甫《入衡州》)

B.明日隔山岳,世事两茫茫。(杜甫《赠卫八处士》)

C.留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。(杜甫《江畔独步寻花·其六》)

D.此身饮罢无归处,独立苍茫自咏诗。(杜甫《乐游园歌》)

4.两则材料对“沉郁顿挫”的观点有何不同?请简要分析。(4分)

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.结合材料二中画横线的部分,简要分析杜甫《春望》一诗。(6分)

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

二、阅读下面的文字,完成文后题目。(19分)

材料一:

“顿挫”主要指诗歌作品中言辞表现的曲折变化和音律声调的跌宕起伏。在最早的文学理论专著《文赋》中,陆机分论各种文体,有“铭博约而温润,箴顿挫而清壮”之说,自此“顿挫”成为文学评论的术语。钟嵘《诗品》评谢脁诗说:“脁极与余论诗,感激顿挫过其文。”虽是在讲诗人谈诗时的言行风貌,实际上也是通过对比讲诗中表情达意的语言风格。后来唐人卢藏用以“感激顿挫”来评价陈子昂的诗文。

如果说“沉郁”的诗风主要体现了杜甫内在情志、学识修养的自然流露,那么“顿挫”的语言风格则更多地见于他在创作中的自觉追求,体现了诗人崇尚奇峭和壮美的美学思想。随着杜诗影响的增大,“顿挫”也逐渐成为杜甫乃至其他诗人的语言风格的专用语。今天的文学著作,也大都沿袭了释“顿挫”为表达的转折和音律的抑扬的说法。

作为文学的一种表现方式,是否仅把“顿挫”理解为创作形式上的要求就可以了?综观古代文学理论对“顿挫”这一范畴的阐释和运用,表现了不同层次的认识:仅视为诗中音律变化的外在特点;不仅在音律,也在于文采、章法的变化,是一种诗文之“法”;不仅是外在的形式法则,更是内容的要求;更进一步,“顿挫”是“沉郁”的个性、情感必然的言辞音律的表现。

如此种种,虽有认识上的差异,但追求作品的委婉含蓄、变化生新,以求得更强的表现力、感染力,却是“顿挫”说或“沉郁顿挫”说的立论者和运用者的共同目的。不论单称“顿挫”“沉郁”或是并言“沉郁顿挫”,“沉郁”的情志总是或隐或显地处于主导的地位。

(摘编自王南《“沉郁顿挫”论》)

材料二:

学界对“顿挫”的解释,是仅从表现形式上着眼的。或曰“表达方式的回旋纡折”,或曰“表现手法的沉着蕴藉”,或曰“形式上波澜老成”,或曰“声调、词句有停顿、转折”,这些说法均有道理,却都显得不够具体。

先来看“顿挫”一词的本义。唐人张铣注《文赋》云:“箴所以刺前事之失者,故须抑折前人之心,使文清理壮也。顿挫,犹抑折也。”张铣从“箴”这种文体的功能角度解释“顿挫”一词的含义。既然“箴”是告诫性、劝谏性的文字,当然要“刺前事之失”,而要“刺失”,就须“抑折前人之心”,就是说要对犯错误的人进行思想批判,借以警示时人。因此,这种批判性的文字,自然要思想清纯、有理有据,也就使“箴”这种文体具有“文清理壮”的特征。张铣等注《昭明文选》(收录了《文赋》)又是开元年间完成的,杜甫自应读过此书,他应该知道张铣所诠释的“顿挫”一词的意义。由此看来,他把自己的诗文概括为“沉郁顿挫”,首先是指作品的内容而言的:既指思想感情的沉郁,又能讽刺规谏。

其次,还可以从“沉郁顿挫”一词的语境中寻绎答案。杜甫在《进〈雕赋〉表》中说:“臣之述作,虽不能鼓吹六经,先鸣数子,至于沉郁顿挫,随时敏捷,扬雄、枚皋之徒,庶可企及也。”文中提到扬雄、枚皋,说自己的诗文能够达到他们的水平。仔细品味,会发现“沉郁顿挫”与“随时敏捷”是分别针对扬雄和枚皋讲的。枚皋性格诙谐,才思敏捷,下笔成章,但他并不以讽谏为创作的宗旨。由此可知,“随时敏捷”是指枚皋。扬雄为人口吃,不能剧谈,作文也不能一挥而就,自然说不上“随时敏捷”,那么,留给他的只能是“沉郁顿挫”了。事实上,在汉代的赋家中,也是扬雄的作品最具讽谏和批判精神。那么,杜甫在使用“沉郁顿挫”的概念来评价扬雄的时候,他的心里是装着张铣对“顿挫”一词的解释的。他所说的“沉郁顿挫”,就是指作品具有批判现实的内容,具有对君主和朝政的讽谏功能。杜甫说的这段话,是向玄宗的自荐之辞,说自己写作诗文既具有扬雄的思想深度,又具有枚皋的行文速度;既有质量,又有数量,这样的人才,皇帝是应该使用的。杜甫的措辞很严谨,很有说服力。

“顿挫”一词的本义是“抑折”,后来又派生出新的意义。南朝宋人范晔在《后汉书·孔融传赞》中说:“北海天逸,音情顿挫。”李贤注:“顿挫,犹抑扬也。”此后, “顿挫”一词就常被人用来指诗文、绘画、书法、舞蹈的跌宕起伏、回旋转折,意义由本来的内容范畴进入形式范畴。

就杜诗而言,每于一句或两句之中,意思发生逆转,前后形成针锋相对之势,是造成“顿挫”的重要原因之一。且以《自京赴奉先县咏怀五百字》为例,此诗开头写道:“杜陵有布衣,老大意转拙。”一般说来,人的年纪变大,阅历增多,就会变得聪明、世故起来,可是老杜却恰恰相反,他说自己是越老越笨拙了。其次,杜诗的“顿挫”风格还来自他独特的取景抒情方式。杜甫言愁,较少取用哀景,更多的是取用丽景。他惯以丽景伴愁心,心越愁而景越丽,从而构成情与景的巨大冲突,在冲突中,感情表达获得了超常的力度。假如作者一味地引入哀景,使情感在与景物和谐的状态中抒发,那么也许能够造成“沉郁”,却难以造成“顿挫”。

应该说,杜诗的“顿挫”风格,既包含张铣所说的内容层面的意思,也包含李贤说的艺术层面的意思,不能仅从表现形式的层面去理解。(摘编自韩成武《“沉郁顿挫”新解》)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.“顿挫”一词最早见于陆机的文学理论著作《文赋》,被作为文学评论的术语。

B.学界着眼“沉郁”风格一般侧重于内在情志,而“顿挫”文风侧重于表现形式。

C.唐代张铣从文体功能角度解释“顿挫”,即“抑折前人之心”,对人进行劝谏,借以警示。

D.由于“顿挫”从本义“抑折”又派生出新的意义,意义由内容范畴进入了形式范畴。

7.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.材料一认为“顿挫”的语言风格是杜甫在创作中对崇尚奇峭和壮美的美学思想的自觉追求。

B.材料二认为杜甫在《进〈雕赋〉表》中肯定扬雄和枚皋,是想表达自己兼具二人文风,并向玄宗推荐自己。

C.材料二从内容和形式层面阐释“顿挫”的内涵和成因,主要采用举例论证,摆事实讲道理,逻辑清晰,推理严谨。

D.以丽景伴愁心,以乐景衬哀情,造就了杜甫的“顿挫”;以哀景衬哀情,情与景谐,可能造就了他的“沉郁”。

8.下列杜甫诗句中,不能作为从形式角度理解“顿挫”的论据的一项是(3分)( )

A.黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。(《江畔独步寻花·其六》)

B.三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。(《蜀相》)

C.江碧鸟逾白,山青花欲燃。今春看又过,何日是归年? (《绝句·其二》)

D.腊日巴江曲,山花已自开。盈盈当雪杏,艳艳待春梅。直苦风尘暗,谁忧客鬓催? (《早花》)

9.两则材料都论述了“顿挫”的诗风,请简要分析其异同。(4分)

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10.若从“顿挫”的角度为杜甫的《登岳阳楼》写一篇评论,根据材料的观点,结合诗句列出评论要点。(6分)

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

创新练案 群文通练 杜甫沉郁顿挫诗风研究

1.A [“材料一通过全面分析杜甫所有诗作”错。材料一并没有全面分析杜甫所有诗作,作者只是对杜诗的“沉郁”风格进行了概述。]

2.C [“以阐明他与百姓相同的立场”错。杜甫认识到讨伐南昭给百姓造成了巨大灾难,但不能据此说杜甫与百姓立场相同。另外,根据材料二“能以国家安危为视点唱出反调”表明杜甫看问题总是比别人深入一层、慎重几分,不仅仅是考虑百姓立场,还有统治者角度,这也是他的作品的深度之所在。]

3.C [“留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼”两句清新明丽,最不符合“沉郁”风格。]

4.①材料一认为“沉郁”只是部分杜诗的风格,不是杜诗的主要风格;材料二则认同“沉郁顿挫”是杜诗的主要风格。②材料一认为“沉郁”是风格,而“顿挫”是创作手法;材料二则认为“沉郁”“顿挫”都可以从“内容”“形式”两个角度理解。

解析 ①由材料一第1段“我以为杜诗的风格,不都是沉郁顿挫,……唯五言古诗和七言古诗确是以沉郁风格为主”可知,材料一认为“沉郁”只是部分杜诗的风格,不是杜诗的主要风格。由材料二第1段“‘沉郁顿挫’原是杜甫在给唐玄宗的《进〈雕赋〉表》中对其诗文的概述,后代文论家认为这四个字能够表述杜诗的主体风格,遂成定论”“杜甫家世不幸、仕途蹭蹬,造成杜甫持重、忧郁的性格。凡此种种,都促使杜诗形成沉郁的风格”可知,材料二则认同“沉郁顿挫”是杜诗的主要风格。

②由材料一最后一段“我以为沉郁顿挫是两方面的事,沉郁是文学风格,以思想为主调。顿挫是文学手法,是通用工具。二者颇有关联,所以也可以并提。但毕竟有别,所以亦不可含混”可知,材料一认为“沉郁”是风格,而“顿挫”是创作手法。由材料二第1段“我认为,‘沉郁’与‘顿挫’二者的内涵及成因,既都有内容层面的因素,也都有形式层面的因素”可知,材料二则认为“沉郁”“顿挫”都可以从“内容”“形式”两个角度理解。

5.①《春望》所描述的是国都沦陷,国家处于危亡的紧急关头,由于战火阻隔,家书难以收寄,家人安危难料,诗人产生了强烈的忧思愁绪。②《春望》所写之景却是春日欣欣向荣之景,春天的“花”“鸟”之景与诗人的情感产生巨大冲突,表现出了诗人“顿挫”的风格。

解析 ①先理解《春望》的内容、情感。“国破山河在,城春草木深。”开篇即写“春望”所见:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。一个“破”字,使人触目惊心,继而一个“深”字,令人满目凄然。“烽火连三月,家书抵万金。”自安史叛乱以来,直到如今春深三月,战火仍连续不断。诗人的妻子、儿女在廊州,一家人的安危使他魂牵梦绕,家书不至,他如何放心得下?“抵万金”写出了家书的珍贵,写出了诗人消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情。国都沦陷,国家处于危亡的紧急关头,由于战火阻隔,家书难以收寄,家人安危难料,诗人产生了强烈的忧思愁绪。

②再根据画线部分分析景情关系。《春望》中所写之景是春日欣欣向荣之景,春天的“花”“鸟”之景与诗人的情感产生巨大冲突。“城春”当为明媚之景,而后缀以“草木深”则叙荒芜之状,先后相悖。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”这两句通常解释为,花鸟本为娱人之物,但因感时恨别,使诗人见了反而落泪惊心,表现出了诗人“顿挫”的风格。

6.B [A项“最早见于陆机的文学理论著作《文赋》”错。材料一第1段“在最早的文学理论专著《文赋》中,陆机分论各种文体,有‘铭博约而温润,箴顿挫而清壮’之说,自此‘顿挫’成为文学评论的术语”,据此可知,最早的文学理论著作是《文赋》,而非最早见于《文赋》。C项扩大范围。材料二第2段“张铣从‘箴’这种文体的功能角度解释‘顿挫’一词的含义。既然‘箴’是告诫性、劝谏性的文字……”,据此可看出张铣是从“箴”这种文体的功能角度解释“顿挫”的。D项强加因果。材料二第4段“‘顿挫’一词的本义是‘抑折’,后来又派生出新的意义。……此后,‘顿挫’一词就常被人用来指诗文、绘画、书法、舞蹈的跌宕起伏、回旋转折,意义由本来的内容范畴进入形式范畴”,据此可看出选项强加因果。]

7.D [D项表述过于绝对。材料二第5段“就杜诗而言,每于一句或两句之中,意思发生逆转,前后形成针锋相对之势,是造成‘顿挫’的重要原因之一”“杜诗的‘顿挫’风格还来自他独特的取景抒情方式。杜甫言愁,较少取用哀景,更多的是取用丽景。他惯以丽景伴愁心,心越愁而景越丽,从而构成情与景的巨大冲突,在冲突中,感情表达获得了超常的力度”,据此可知,杜甫“顿挫”的成因是诗意的逆转和独特的取景抒情方式。]

8.A [根据材料二第1段“学界对‘顿挫’的解释,是仅从表现形式上着眼的。或曰‘表达方式的回旋纡折’,或曰‘表现手法的沉着蕴藉’,或曰‘形式上波澜老成’,或曰‘声调、词句有停顿、转折’”,以及材料二第4段“‘顿挫’一词就常被人用来指诗文、绘画、书法、舞蹈的跌宕起伏、回旋转折,意义由本来的内容范畴进入形式范畴”,可看出从形式角度理解“顿挫”的内容。A项《江畔独步寻花·其六》既没有句意的跌宕,也没有乐景和哀情之间的张力。B项《蜀相》一诗中,诗人怀着对三国时蜀丞相诸葛亮的深深敬意,缅怀他生前的显赫功勋,并寄予了无穷的感叹,也蕴藉着诗人匡时济世的抱负和失望心情。据此可看出情感的抒发沉郁顿挫。C项《绝句·其二》以乐景写哀情,以春光融洽对照诗人归心殷切,以客观景物与主观感受的不同来反衬诗人乡思之深厚。据此可看出情感抒发的跌宕起伏。D项《早花》是一首忧民伤时的作品,描绘了一幅冬末春初山花如杏梅怒放的图景,以乐景衬哀情,表现了诗人对时局动荡的不安和关注。据此可看出情感抒发的沉郁顿挫。]

9.(1)同:①都介绍了“顿挫”一词的历史发展;②都认为“顿挫”诗风涵盖内容与形式两方面,且对杜诗思想内容的看法基本相似。

(2)异:①材料一笼统地介绍了“顿挫”从创作形式到内容情感的流变,材料二则具体阐述了“顿挫”的内涵从内容思想再到艺术手法的丰富和扩展;②材料一强调“沉郁”和“顿挫”的主导和统一,材料二始终将“顿挫”与“沉郁”视为并列关系。

解析 相同点:主要从材料一第1、2、3段与材料二第1、2、4段的关键句归纳。

不同点一:就对“顿挫”的理解看,材料一对“顿挫”的介绍是笼统的,而材料二第4段则是具体阐述。不同点二:就两者的关系看,从材料一末段可以看出,它强调二者的主导和统一;从材料二第2段可以看出,它把两者看作并列关系。

10.①崇尚奇峭和壮美的美学思想。颔联时空并驭,体现了奇绝壮美的审美,展现了洞庭湖的磅礴气势。②前后逆转,形成针锋相对之势。首联写回忆听闻,暗含遗憾;再写当下亲临,得偿所愿。③独特的取景抒情方式。颔联奇绝壮美,展现了洞庭湖的磅礴气势,为颈联的时局和身世感受蓄势。④颈联承讽刺规谏之本,感叹个人身世,展现了生活坎坷、晚年漂泊的孤危心境。

解析 材料一第2段“如果说‘沉郁’的诗风主要体现了杜甫内在情志、学识修养的自然流露,那么‘顿挫’的语言风格则更多地见于他在创作中的自觉追求,体现了诗人崇尚奇峭和壮美的美学思想”,《登岳阳楼》一诗的颔联“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”,写出了洞庭湖的浩瀚无边,洞庭湖坼吴楚、浮日夜,波浪掀天,浩茫无际。据此可得出答案第①点。

材料二第5段“就杜诗而言,每于一句或两句之中,意思发生逆转,前后形成针锋相对之势,是造成‘顿挫’的重要原因之一”,《登岳阳楼》一诗的首联“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”,虚实交错,今昔对照,从而扩大了时空领域。写早闻洞庭盛名,然而到暮年才实现目睹名湖的愿望。据此可得出答案第②点。

材料二第5段“杜诗的‘顿挫’风格还来自他独特的取景抒情方式。杜甫言愁,较少取用哀景,更多的是取用丽景。他惯以丽景伴愁心,心越愁而景越丽,从而构成情与景的巨大冲突,在冲突中,感情表达获得了超常的力度”,《登岳阳楼》一诗的颔联“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”,写浩瀚的湖水把吴楚两地撕裂,似乎日月星辰都漂浮在水中。据此可得出答案第③点。

材料二第2段“他把自己的诗文概括为‘沉郁顿挫’,首先是指作品的内容而言的:既指思想感情的沉郁,又能讽刺规谏”,《登岳阳楼》一诗的颈联“亲朋无一字,老病有孤舟”,写政治生活坎坷、漂泊天涯、怀才不遇的心情。据此可得出答案第④点。

(时间:40分钟 分值:38分)

一、阅读下面的文字,完成文后题目。(19分)

材料一:

研究杜诗的人,论杜诗风格,多说沉郁顿挫。解释却又各自不同。我以为杜诗的风格,不都是沉郁顿挫,毋宁说他的律体乃是以清新为本的,而又纵横变化,兼之典丽精工,独成一格,五、七绝(共138首)是以清逸曲峭为主的。唯五言古诗和七言古诗确是以沉郁风格为主。

对于“沉郁”一词,我以为它是用刘歆给扬雄索《方言》目录的信中的话。信中说:“非子云澹雅之才,沉郁之思,不能终年锐精,以成此书。”所谓“沉郁”,就是深沉积久的意思,与郁结抑塞的意思不同。杜甫《进〈雕赋〉表》:“沉郁顿挫,随时敏捷。扬雄、枚皋之徒,庶可企及也。”据说扬雄作文,思致迟滞,而枚皋敏捷,摇笔文成,所以杜表“沉郁”一句是指扬雄,下句“随时敏捷”是指枚皋。杜以为自己兼有扬、枚二人的长处,思既深沉,才又敏捷。再则,“沉郁顿挫”一语,后杜诗、杜文,绝未再用。可见杜甫并不认为这句话可以说尽他的诗风。杜诗近体既然不可以用沉郁顿挫包举,而杜的五、七言律、绝,共有930首,加上长律127首,共1 057首,约占现存杜诗(1 453首)的百分之七十,则知用杜一时之语沉郁顿挫概指杜诗风格,实在并不很妥当。

杜所谓“沉”,乃是高标远致、厌薄凡俗的心情,其所谓“郁”,亦与物多忤所积不平的愤懑。沉不是沉冥,郁也不是忧郁。合起来说是,执持弘毅叫作沉,感激苍茫叫作郁。取《奉先咏怀》诗语表述其词,那么,“盖棺事则已,此志常觊豁。兀兀遂至今,忍为尘埃没”就是沉。“穷年忧黎元,叹息肠内热。取笑同学翁,浩歌弥激烈”就是郁。

至于顿挫,不是风格,而是一种写作方法。

杜甫在《同元使君〈舂陵行〉》诗序中说:“不意复见比兴体制,微婉顿挫之词。”顿挫一词,盖出《文赋》:“箴顿挫而清壮。”看陆机用“顿挫”一语,似不离含蓄曲折的意思。杜甫语意,亦大体如此,是指曲折停顿、句断意连(近于现代文学术语的跳跃)、微婉含蓄处。

清代杜诗评论家讲顿挫的有方东树。他的《昭昧詹言》卷十二、卷十八专讲杜诗。卷十八讲律诗,评《闻官军收河南河北》云:“起四句沉著顿挫。”评《因许八奉寄江宁旻上人》云:“只是顿挫,不直率联接。大约诗章法,全在句句断,笔笔断,而其意贯注。一气曲折顿挫,乃无直章、死句、合掌之病。”他所谓的“顿挫”就是句断笔断,而意思连贯叫作顿挫。

方氏讲律诗中顿挫,似说得极端一些。如果作诗真是必须句句断,不许句相连接,那么如“竹叶于人既无分,菊花从此不须开”,流水一意,句间不断,为什么成为传诵之句?大抵清人论诗,都不免以自己做试帖诗的方法去说杜诗,他们说的“章法”,实是依题作诗法,他们讲的一套刻画题目的所谓章法、句法、字法,全是从做八股文中得来。他们不懂得真正的诗都是无题的,真正的诗也无定法。但这里为什么又引他们的说法呢?因为文学毕竟是用语言文字做手段(或媒介)的事物,诗人的表情达意一方面得遵照语文习惯办事,一方面也总是从前人的文学传统发轫的;诗文评论家如果熟知语文规律,同时又熟悉诗人所熟悉的文学遗产,那么,他的评论总还不至于完全落空,完全郢书燕说。

总之,我以为沉郁顿挫是两方面的事,沉郁是文学风格,以思想为主调。顿挫是文学手法,是通用工具。二者颇有关联,所以也可以并提。但毕竟有别,所以亦不可含混。

(摘编自曹慕樊《沉郁顿挫辨》)

材料二:

“沉郁顿挫”原是杜甫在给唐玄宗的《进〈雕赋〉表》中对其诗文的概述,后代文论家认为这四个字能够表述杜诗的主体风格,遂成定论。但对于“沉郁顿挫”的具体含义,历代文论家大都从内容方面解释“沉郁”,从形式方面解释“顿挫”。我认为,“沉郁”与“顿挫”二者的内涵及成因,既都有内容层面的因素,也都有形式层面的因素。

杜甫信奉儒家思想,儒家的忧患精神、人本精神、乐道精神、笃行精神深深刻镂在杜诗之中。杜甫身经战乱,爱国主义、民族意识以及民胞物与的伟大情怀,构成了战乱诗篇的主旋律。杜甫家世不幸、仕途蹭蹬,造成杜甫持重、忧郁的性格。凡此种种,都促使杜诗形成沉郁的风格。

杜甫看问题总是比别人深入一层、慎重几分。“安史之乱”爆发前夕,唐帝国的朝野上下沉浸在歌舞享乐之中。只有杜甫感到了国家危机的来临。天宝末年,唐玄宗兴兵讨伐南昭。对这场不义之战,杜甫作了严厉的抨击,“边庭流血成海水,武皇开边意未已”,“君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西”(《兵车行》)。而同时代的诗人,如高适(《李云南征蛮诗》)、储光羲(《同诸公送李云南伐蛮》),则为这场不义战争高声鼓噪。高、储之辈只知道迎合当权者的心思,不顾及战争的危害,杜甫却能以国家安危为视点唱出反调。这就是他的作品的深度之所在,“沉郁”风格之表现。

杜甫在一些描绘山川景物或反映个人身世的作品中,每每采用“时空并驭”的手法,在一联中,从时空两个角度下笔,这也是形成“沉郁”风格的因素。“江山有巴蜀,栋宇自齐梁。”(《上兜率寺》)前句以“巴蜀”写寺的周围“江山”之壮美,是从空间角度下笔;后句以“齐梁”写寺庙中“栋宇”之悠久,则是从时间角度下笔。“天下兵戈满,江边岁月长。”(《送韦郎司直归成都》)前句以“兵戈满”写战火遍地的现实,是从空间角度写战乱的广延;后句以“岁月长”写客居日久,是从时间角度写战乱的持久。两句塑造出诗人关注天下烽烟、叹息漂泊于事无补的形象。

杜甫所说的“顿挫”,并非仅仅指表现手法,其中也是包含了作品内容的。杜甫在《进〈雕赋〉表》中说道:“臣之述作,虽不能鼓吹六经,先鸣数子,至于沉郁顿挫,随时敏捷,扬雄、枚皋之徒,庶可企及也。有臣如此,陛下其舍诸?”其中“沉郁顿挫”与“随时敏捷”是分别针对扬雄和枚皋来讲的。“沉郁顿挫”说的是扬雄,“随时敏捷”说的是枚皋。其中,“顿挫”就是“抑折”,就是“抑折前人之心”,就是批判前人的不良思想行为。他所说的“顿挫”,就是指作品具有批判现实的内容,具有对君主和朝政的讽谏功能。杜甫说的这段话,是向玄宗的自我推荐之辞,说自己写作诗文既具有扬雄的思想深度,又具有枚皋的行文速度;既有质量,又有数量,这样的人才,皇帝是应该重用的。

从形式角度理解“顿挫”的内涵。杜诗的“顿挫”风格,首先是来自一句或相邻诗句的意思逆折。像杜诗这样在一句或相邻的两句之中频频进行语意的猛烈撞击,却是罕见的。其次,杜诗的“顿挫”风格还来自他独特的取景抒情方式。杜甫言愁,较少取用哀景,更多的是取用丽景,情与景构成巨大冲突,在冲突中,感情表达获得了超常的力度。

(摘编自韩成武《新论“沉郁顿挫”的内涵》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.材料一通过全面分析杜甫所有诗作,对“沉”“郁”的内涵作了界定,并举《奉先咏怀》诗句为例。

B.材料一认为律诗有“顿挫”之美,也有“流畅”之美,律诗并非只有使用“顿挫”的手法才能写得好。

C.材料二认为儒家思想、杜甫在国家动荡中的遭际与情感及其性格等因素,促使杜诗形成沉郁之风。

D.材料二指出“顿挫”在思想内容上是指杜诗有批判现实的内容,具有对君主和朝政的讽谏功能。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.材料一论述了方东树的局限性,他用八股文的创作方法去分析杜诗,不免对杜诗的“顿挫”有所曲解。

B.材料一从词源的角度辨析了“沉郁”“顿挫”的含义,并结合杜诗或相关文论家的观点对二者展开论述。

C.材料二写杜甫面对国家讨伐南昭,在诗中揭示出战争给百姓带来的创伤,以阐明他与百姓相同的立场。

D.两则材料所引《进〈雕赋〉表》的内容表明,杜甫对自己的才华充满自信,将自己与扬雄、枚皋相提并论。

3.下列选项,最不符合材料一所述的“沉郁”风格的一项是(3分)( )

A.悠悠委薄俗,郁郁回刚肠。(杜甫《入衡州》)

B.明日隔山岳,世事两茫茫。(杜甫《赠卫八处士》)

C.留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。(杜甫《江畔独步寻花·其六》)

D.此身饮罢无归处,独立苍茫自咏诗。(杜甫《乐游园歌》)

4.两则材料对“沉郁顿挫”的观点有何不同?请简要分析。(4分)

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.结合材料二中画横线的部分,简要分析杜甫《春望》一诗。(6分)

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

二、阅读下面的文字,完成文后题目。(19分)

材料一:

“顿挫”主要指诗歌作品中言辞表现的曲折变化和音律声调的跌宕起伏。在最早的文学理论专著《文赋》中,陆机分论各种文体,有“铭博约而温润,箴顿挫而清壮”之说,自此“顿挫”成为文学评论的术语。钟嵘《诗品》评谢脁诗说:“脁极与余论诗,感激顿挫过其文。”虽是在讲诗人谈诗时的言行风貌,实际上也是通过对比讲诗中表情达意的语言风格。后来唐人卢藏用以“感激顿挫”来评价陈子昂的诗文。

如果说“沉郁”的诗风主要体现了杜甫内在情志、学识修养的自然流露,那么“顿挫”的语言风格则更多地见于他在创作中的自觉追求,体现了诗人崇尚奇峭和壮美的美学思想。随着杜诗影响的增大,“顿挫”也逐渐成为杜甫乃至其他诗人的语言风格的专用语。今天的文学著作,也大都沿袭了释“顿挫”为表达的转折和音律的抑扬的说法。

作为文学的一种表现方式,是否仅把“顿挫”理解为创作形式上的要求就可以了?综观古代文学理论对“顿挫”这一范畴的阐释和运用,表现了不同层次的认识:仅视为诗中音律变化的外在特点;不仅在音律,也在于文采、章法的变化,是一种诗文之“法”;不仅是外在的形式法则,更是内容的要求;更进一步,“顿挫”是“沉郁”的个性、情感必然的言辞音律的表现。

如此种种,虽有认识上的差异,但追求作品的委婉含蓄、变化生新,以求得更强的表现力、感染力,却是“顿挫”说或“沉郁顿挫”说的立论者和运用者的共同目的。不论单称“顿挫”“沉郁”或是并言“沉郁顿挫”,“沉郁”的情志总是或隐或显地处于主导的地位。

(摘编自王南《“沉郁顿挫”论》)

材料二:

学界对“顿挫”的解释,是仅从表现形式上着眼的。或曰“表达方式的回旋纡折”,或曰“表现手法的沉着蕴藉”,或曰“形式上波澜老成”,或曰“声调、词句有停顿、转折”,这些说法均有道理,却都显得不够具体。

先来看“顿挫”一词的本义。唐人张铣注《文赋》云:“箴所以刺前事之失者,故须抑折前人之心,使文清理壮也。顿挫,犹抑折也。”张铣从“箴”这种文体的功能角度解释“顿挫”一词的含义。既然“箴”是告诫性、劝谏性的文字,当然要“刺前事之失”,而要“刺失”,就须“抑折前人之心”,就是说要对犯错误的人进行思想批判,借以警示时人。因此,这种批判性的文字,自然要思想清纯、有理有据,也就使“箴”这种文体具有“文清理壮”的特征。张铣等注《昭明文选》(收录了《文赋》)又是开元年间完成的,杜甫自应读过此书,他应该知道张铣所诠释的“顿挫”一词的意义。由此看来,他把自己的诗文概括为“沉郁顿挫”,首先是指作品的内容而言的:既指思想感情的沉郁,又能讽刺规谏。

其次,还可以从“沉郁顿挫”一词的语境中寻绎答案。杜甫在《进〈雕赋〉表》中说:“臣之述作,虽不能鼓吹六经,先鸣数子,至于沉郁顿挫,随时敏捷,扬雄、枚皋之徒,庶可企及也。”文中提到扬雄、枚皋,说自己的诗文能够达到他们的水平。仔细品味,会发现“沉郁顿挫”与“随时敏捷”是分别针对扬雄和枚皋讲的。枚皋性格诙谐,才思敏捷,下笔成章,但他并不以讽谏为创作的宗旨。由此可知,“随时敏捷”是指枚皋。扬雄为人口吃,不能剧谈,作文也不能一挥而就,自然说不上“随时敏捷”,那么,留给他的只能是“沉郁顿挫”了。事实上,在汉代的赋家中,也是扬雄的作品最具讽谏和批判精神。那么,杜甫在使用“沉郁顿挫”的概念来评价扬雄的时候,他的心里是装着张铣对“顿挫”一词的解释的。他所说的“沉郁顿挫”,就是指作品具有批判现实的内容,具有对君主和朝政的讽谏功能。杜甫说的这段话,是向玄宗的自荐之辞,说自己写作诗文既具有扬雄的思想深度,又具有枚皋的行文速度;既有质量,又有数量,这样的人才,皇帝是应该使用的。杜甫的措辞很严谨,很有说服力。

“顿挫”一词的本义是“抑折”,后来又派生出新的意义。南朝宋人范晔在《后汉书·孔融传赞》中说:“北海天逸,音情顿挫。”李贤注:“顿挫,犹抑扬也。”此后, “顿挫”一词就常被人用来指诗文、绘画、书法、舞蹈的跌宕起伏、回旋转折,意义由本来的内容范畴进入形式范畴。

就杜诗而言,每于一句或两句之中,意思发生逆转,前后形成针锋相对之势,是造成“顿挫”的重要原因之一。且以《自京赴奉先县咏怀五百字》为例,此诗开头写道:“杜陵有布衣,老大意转拙。”一般说来,人的年纪变大,阅历增多,就会变得聪明、世故起来,可是老杜却恰恰相反,他说自己是越老越笨拙了。其次,杜诗的“顿挫”风格还来自他独特的取景抒情方式。杜甫言愁,较少取用哀景,更多的是取用丽景。他惯以丽景伴愁心,心越愁而景越丽,从而构成情与景的巨大冲突,在冲突中,感情表达获得了超常的力度。假如作者一味地引入哀景,使情感在与景物和谐的状态中抒发,那么也许能够造成“沉郁”,却难以造成“顿挫”。

应该说,杜诗的“顿挫”风格,既包含张铣所说的内容层面的意思,也包含李贤说的艺术层面的意思,不能仅从表现形式的层面去理解。(摘编自韩成武《“沉郁顿挫”新解》)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.“顿挫”一词最早见于陆机的文学理论著作《文赋》,被作为文学评论的术语。

B.学界着眼“沉郁”风格一般侧重于内在情志,而“顿挫”文风侧重于表现形式。

C.唐代张铣从文体功能角度解释“顿挫”,即“抑折前人之心”,对人进行劝谏,借以警示。

D.由于“顿挫”从本义“抑折”又派生出新的意义,意义由内容范畴进入了形式范畴。

7.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.材料一认为“顿挫”的语言风格是杜甫在创作中对崇尚奇峭和壮美的美学思想的自觉追求。

B.材料二认为杜甫在《进〈雕赋〉表》中肯定扬雄和枚皋,是想表达自己兼具二人文风,并向玄宗推荐自己。

C.材料二从内容和形式层面阐释“顿挫”的内涵和成因,主要采用举例论证,摆事实讲道理,逻辑清晰,推理严谨。

D.以丽景伴愁心,以乐景衬哀情,造就了杜甫的“顿挫”;以哀景衬哀情,情与景谐,可能造就了他的“沉郁”。

8.下列杜甫诗句中,不能作为从形式角度理解“顿挫”的论据的一项是(3分)( )

A.黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。(《江畔独步寻花·其六》)

B.三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。(《蜀相》)

C.江碧鸟逾白,山青花欲燃。今春看又过,何日是归年? (《绝句·其二》)

D.腊日巴江曲,山花已自开。盈盈当雪杏,艳艳待春梅。直苦风尘暗,谁忧客鬓催? (《早花》)

9.两则材料都论述了“顿挫”的诗风,请简要分析其异同。(4分)

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10.若从“顿挫”的角度为杜甫的《登岳阳楼》写一篇评论,根据材料的观点,结合诗句列出评论要点。(6分)

答:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

创新练案 群文通练 杜甫沉郁顿挫诗风研究

1.A [“材料一通过全面分析杜甫所有诗作”错。材料一并没有全面分析杜甫所有诗作,作者只是对杜诗的“沉郁”风格进行了概述。]

2.C [“以阐明他与百姓相同的立场”错。杜甫认识到讨伐南昭给百姓造成了巨大灾难,但不能据此说杜甫与百姓立场相同。另外,根据材料二“能以国家安危为视点唱出反调”表明杜甫看问题总是比别人深入一层、慎重几分,不仅仅是考虑百姓立场,还有统治者角度,这也是他的作品的深度之所在。]

3.C [“留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼”两句清新明丽,最不符合“沉郁”风格。]

4.①材料一认为“沉郁”只是部分杜诗的风格,不是杜诗的主要风格;材料二则认同“沉郁顿挫”是杜诗的主要风格。②材料一认为“沉郁”是风格,而“顿挫”是创作手法;材料二则认为“沉郁”“顿挫”都可以从“内容”“形式”两个角度理解。

解析 ①由材料一第1段“我以为杜诗的风格,不都是沉郁顿挫,……唯五言古诗和七言古诗确是以沉郁风格为主”可知,材料一认为“沉郁”只是部分杜诗的风格,不是杜诗的主要风格。由材料二第1段“‘沉郁顿挫’原是杜甫在给唐玄宗的《进〈雕赋〉表》中对其诗文的概述,后代文论家认为这四个字能够表述杜诗的主体风格,遂成定论”“杜甫家世不幸、仕途蹭蹬,造成杜甫持重、忧郁的性格。凡此种种,都促使杜诗形成沉郁的风格”可知,材料二则认同“沉郁顿挫”是杜诗的主要风格。

②由材料一最后一段“我以为沉郁顿挫是两方面的事,沉郁是文学风格,以思想为主调。顿挫是文学手法,是通用工具。二者颇有关联,所以也可以并提。但毕竟有别,所以亦不可含混”可知,材料一认为“沉郁”是风格,而“顿挫”是创作手法。由材料二第1段“我认为,‘沉郁’与‘顿挫’二者的内涵及成因,既都有内容层面的因素,也都有形式层面的因素”可知,材料二则认为“沉郁”“顿挫”都可以从“内容”“形式”两个角度理解。

5.①《春望》所描述的是国都沦陷,国家处于危亡的紧急关头,由于战火阻隔,家书难以收寄,家人安危难料,诗人产生了强烈的忧思愁绪。②《春望》所写之景却是春日欣欣向荣之景,春天的“花”“鸟”之景与诗人的情感产生巨大冲突,表现出了诗人“顿挫”的风格。

解析 ①先理解《春望》的内容、情感。“国破山河在,城春草木深。”开篇即写“春望”所见:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。一个“破”字,使人触目惊心,继而一个“深”字,令人满目凄然。“烽火连三月,家书抵万金。”自安史叛乱以来,直到如今春深三月,战火仍连续不断。诗人的妻子、儿女在廊州,一家人的安危使他魂牵梦绕,家书不至,他如何放心得下?“抵万金”写出了家书的珍贵,写出了诗人消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情。国都沦陷,国家处于危亡的紧急关头,由于战火阻隔,家书难以收寄,家人安危难料,诗人产生了强烈的忧思愁绪。

②再根据画线部分分析景情关系。《春望》中所写之景是春日欣欣向荣之景,春天的“花”“鸟”之景与诗人的情感产生巨大冲突。“城春”当为明媚之景,而后缀以“草木深”则叙荒芜之状,先后相悖。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”这两句通常解释为,花鸟本为娱人之物,但因感时恨别,使诗人见了反而落泪惊心,表现出了诗人“顿挫”的风格。

6.B [A项“最早见于陆机的文学理论著作《文赋》”错。材料一第1段“在最早的文学理论专著《文赋》中,陆机分论各种文体,有‘铭博约而温润,箴顿挫而清壮’之说,自此‘顿挫’成为文学评论的术语”,据此可知,最早的文学理论著作是《文赋》,而非最早见于《文赋》。C项扩大范围。材料二第2段“张铣从‘箴’这种文体的功能角度解释‘顿挫’一词的含义。既然‘箴’是告诫性、劝谏性的文字……”,据此可看出张铣是从“箴”这种文体的功能角度解释“顿挫”的。D项强加因果。材料二第4段“‘顿挫’一词的本义是‘抑折’,后来又派生出新的意义。……此后,‘顿挫’一词就常被人用来指诗文、绘画、书法、舞蹈的跌宕起伏、回旋转折,意义由本来的内容范畴进入形式范畴”,据此可看出选项强加因果。]

7.D [D项表述过于绝对。材料二第5段“就杜诗而言,每于一句或两句之中,意思发生逆转,前后形成针锋相对之势,是造成‘顿挫’的重要原因之一”“杜诗的‘顿挫’风格还来自他独特的取景抒情方式。杜甫言愁,较少取用哀景,更多的是取用丽景。他惯以丽景伴愁心,心越愁而景越丽,从而构成情与景的巨大冲突,在冲突中,感情表达获得了超常的力度”,据此可知,杜甫“顿挫”的成因是诗意的逆转和独特的取景抒情方式。]

8.A [根据材料二第1段“学界对‘顿挫’的解释,是仅从表现形式上着眼的。或曰‘表达方式的回旋纡折’,或曰‘表现手法的沉着蕴藉’,或曰‘形式上波澜老成’,或曰‘声调、词句有停顿、转折’”,以及材料二第4段“‘顿挫’一词就常被人用来指诗文、绘画、书法、舞蹈的跌宕起伏、回旋转折,意义由本来的内容范畴进入形式范畴”,可看出从形式角度理解“顿挫”的内容。A项《江畔独步寻花·其六》既没有句意的跌宕,也没有乐景和哀情之间的张力。B项《蜀相》一诗中,诗人怀着对三国时蜀丞相诸葛亮的深深敬意,缅怀他生前的显赫功勋,并寄予了无穷的感叹,也蕴藉着诗人匡时济世的抱负和失望心情。据此可看出情感的抒发沉郁顿挫。C项《绝句·其二》以乐景写哀情,以春光融洽对照诗人归心殷切,以客观景物与主观感受的不同来反衬诗人乡思之深厚。据此可看出情感抒发的跌宕起伏。D项《早花》是一首忧民伤时的作品,描绘了一幅冬末春初山花如杏梅怒放的图景,以乐景衬哀情,表现了诗人对时局动荡的不安和关注。据此可看出情感抒发的沉郁顿挫。]

9.(1)同:①都介绍了“顿挫”一词的历史发展;②都认为“顿挫”诗风涵盖内容与形式两方面,且对杜诗思想内容的看法基本相似。

(2)异:①材料一笼统地介绍了“顿挫”从创作形式到内容情感的流变,材料二则具体阐述了“顿挫”的内涵从内容思想再到艺术手法的丰富和扩展;②材料一强调“沉郁”和“顿挫”的主导和统一,材料二始终将“顿挫”与“沉郁”视为并列关系。

解析 相同点:主要从材料一第1、2、3段与材料二第1、2、4段的关键句归纳。

不同点一:就对“顿挫”的理解看,材料一对“顿挫”的介绍是笼统的,而材料二第4段则是具体阐述。不同点二:就两者的关系看,从材料一末段可以看出,它强调二者的主导和统一;从材料二第2段可以看出,它把两者看作并列关系。

10.①崇尚奇峭和壮美的美学思想。颔联时空并驭,体现了奇绝壮美的审美,展现了洞庭湖的磅礴气势。②前后逆转,形成针锋相对之势。首联写回忆听闻,暗含遗憾;再写当下亲临,得偿所愿。③独特的取景抒情方式。颔联奇绝壮美,展现了洞庭湖的磅礴气势,为颈联的时局和身世感受蓄势。④颈联承讽刺规谏之本,感叹个人身世,展现了生活坎坷、晚年漂泊的孤危心境。

解析 材料一第2段“如果说‘沉郁’的诗风主要体现了杜甫内在情志、学识修养的自然流露,那么‘顿挫’的语言风格则更多地见于他在创作中的自觉追求,体现了诗人崇尚奇峭和壮美的美学思想”,《登岳阳楼》一诗的颔联“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”,写出了洞庭湖的浩瀚无边,洞庭湖坼吴楚、浮日夜,波浪掀天,浩茫无际。据此可得出答案第①点。

材料二第5段“就杜诗而言,每于一句或两句之中,意思发生逆转,前后形成针锋相对之势,是造成‘顿挫’的重要原因之一”,《登岳阳楼》一诗的首联“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”,虚实交错,今昔对照,从而扩大了时空领域。写早闻洞庭盛名,然而到暮年才实现目睹名湖的愿望。据此可得出答案第②点。

材料二第5段“杜诗的‘顿挫’风格还来自他独特的取景抒情方式。杜甫言愁,较少取用哀景,更多的是取用丽景。他惯以丽景伴愁心,心越愁而景越丽,从而构成情与景的巨大冲突,在冲突中,感情表达获得了超常的力度”,《登岳阳楼》一诗的颔联“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”,写浩瀚的湖水把吴楚两地撕裂,似乎日月星辰都漂浮在水中。据此可得出答案第③点。

材料二第2段“他把自己的诗文概括为‘沉郁顿挫’,首先是指作品的内容而言的:既指思想感情的沉郁,又能讽刺规谏”,《登岳阳楼》一诗的颈联“亲朋无一字,老病有孤舟”,写政治生活坎坷、漂泊天涯、怀才不遇的心情。据此可得出答案第④点。