初中数学北师大版七年级下册>第三章3.2节 教学设计

文档属性

| 名称 | 初中数学北师大版七年级下册>第三章3.2节 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-06 10:21:06 | ||

图片预览

文档简介

用关系式表示变量间关系教学设计

基本信息

使用教材版本 北师大版七年级数学下

课题 用关系式表示变量间的关系

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

1.单元学习内容分析

本单元主要学习变量间的关系及变化规律,学生初步认识变量,描述变量的变化过程,用数学语言解释变化规律,给出变量间的准确关系。从变化事实过程抽象出变化关系并用用简单数学模型刻画变量关系。

2.本课时学习内容分析

1.在探索某些图形中变量之间关系的过程中,进一步体验一个变量的变化对另一个变量的影响,发展符号感. 2.能根据具体情况,用表达式表示某些变量之间的关系,初步感受模型思想. 3.能根据关系式求值,初步体会自变量和因变量的数值之间的对应关系. 4.通过解决实际问题,体会数学与现实生活的联系.

3.学习者分析

根据据具体情况,用关系式表示某些变量之间的关系,初步感受建模思想,能根据关系式求值,初步体会自变量和因变量的数值对应关系. 经历探索某些图形中变量之间的关系的过程,进一步体验一个变量的变化对另一个变量的影响,发展符号意识. 3、培养学生动手的能力,探索问题、研究问题的能力及应用数学知识的能力,通过教学让学生领悟探索问题和研究问题的方法.

4.学习目标确定

知识与能力目标 1.理解两个变量之间的关系可以用关系式表示,能在一个关系式中指出自变量和因变量; 2.能够在具体的情境中列出表示变量关系的关系式; 过程与方法目标 1.如何将生活中的实际问题转化为数学问题; 2.经历探索某些图形中变量之间的关系的过程,进一步体会一个变量对另一个变量的影响,发展符号感; 情感态度价值观目标 1.培养学生动手的能力,探索问题、研究问题的能力及应用数学知识的能力; 2.通过教学让学生领悟探索问题和研究问题的方法;

5.学习重点难点

重点:列关系式表示两个变量的关系,并会利用关系式进行相关计算并感受对应思想,变量间的关系式是从具体变化关系抽象出的准确数学关系。教师应先复习代数式的意义、“=”关系连接意义、类型完全相同的式子,“+”、“—”是同类型量间的关系,“*”“/”是不同类型量间的关系。 难点:从具体问题中抽象出数学问题并将它用关系式表示出来。先写出问题中的数学量,变化过程,再比较归纳出一般关系。

6.学习活动设计

教师活动学生活动 一、创设情境 太阳钟计时方法 日晷和土圭是最古老的计时仪器,是一种构造简单,直立于地上的杆子,用以观察太阳光投射的杆影,通过杆影移动规律、影的长短,以定时刻 、冬至、夏至日.

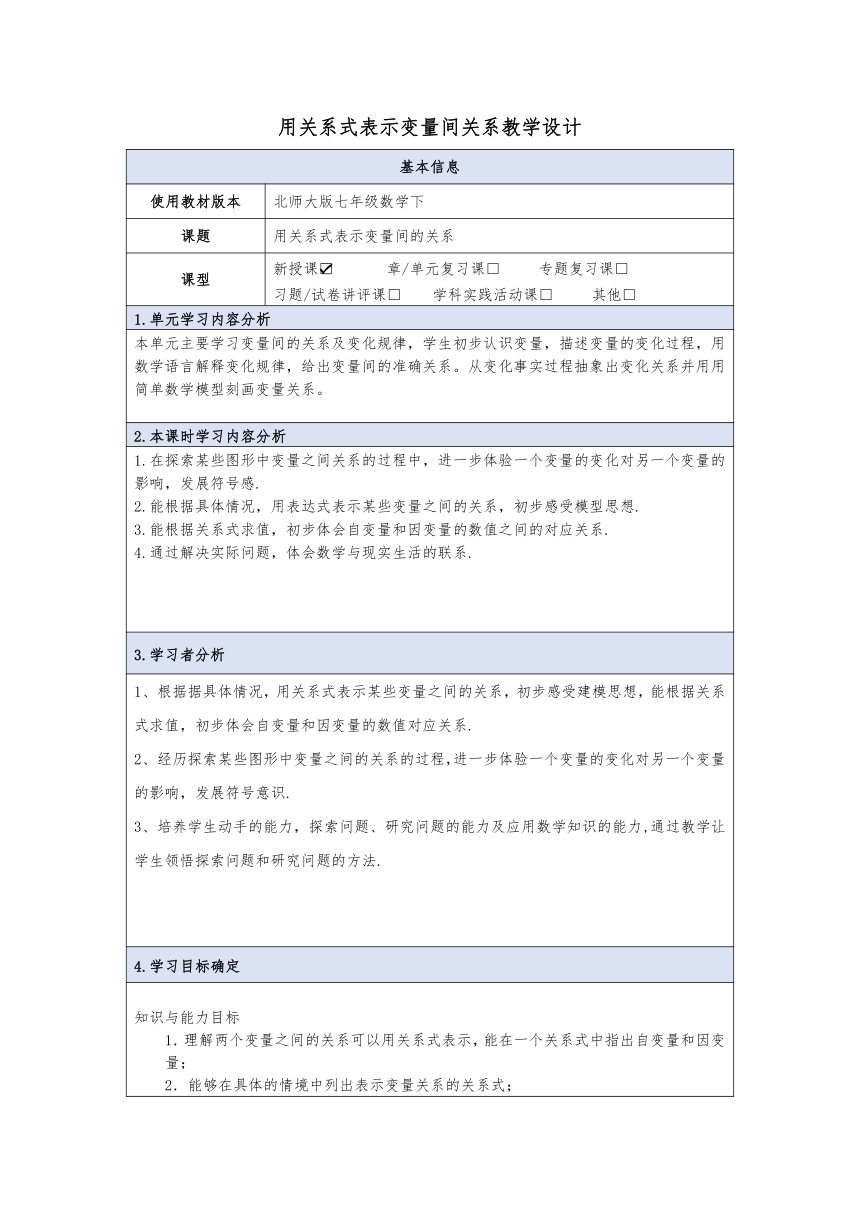

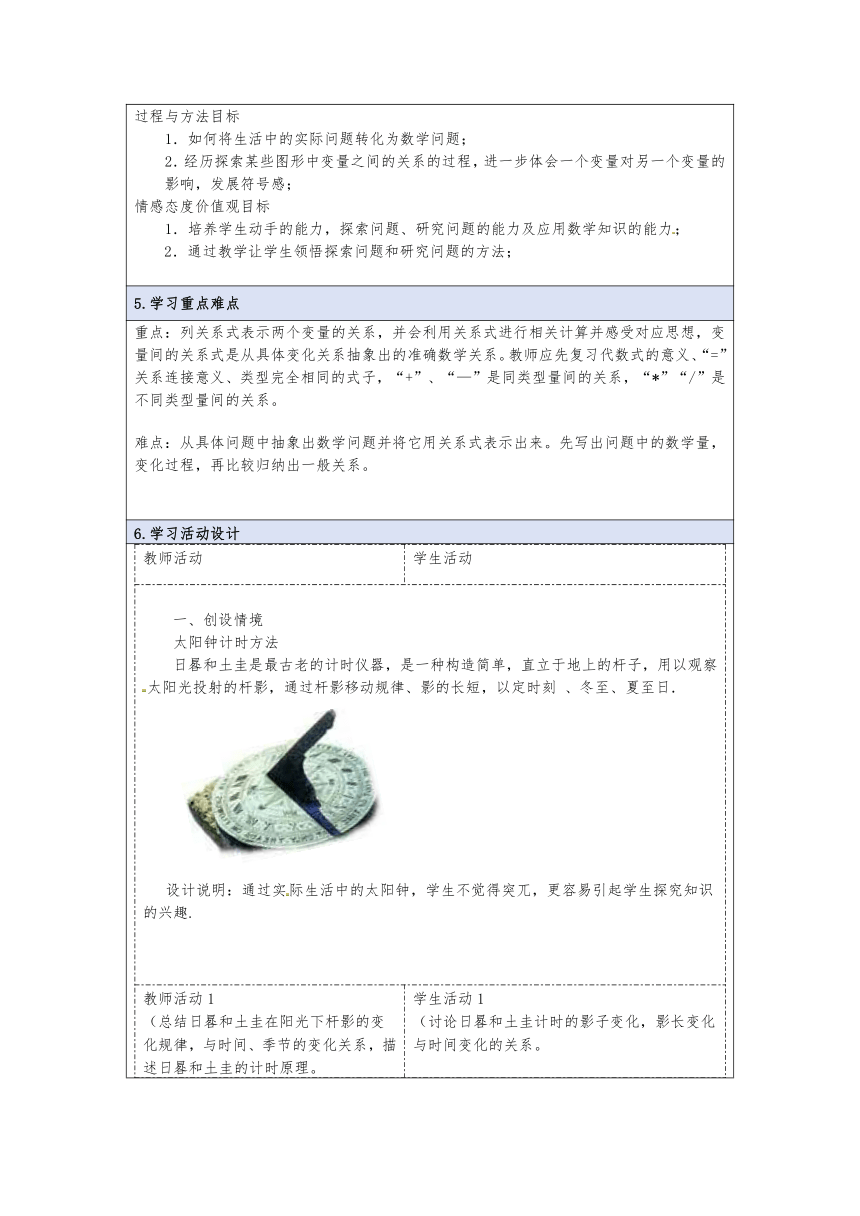

设计说明:通过实际生活中的太阳钟,学生不觉得突兀,更容易引起学生探究知识的兴趣. 教师活动1 (总结日晷和土圭在阳光下杆影的变化规律,与时间、季节的变化关系,描述日晷和土圭的计时原理。学生活动1 (讨论日晷和土圭计时的影子变化,影长变化与时间变化的关系。日晷和土圭的影长变化对应与不同的时间与季节,自变量“影长”变化刻划时间,季节变化。环节二: 如图 3-1,△ABC底边BC上的高是6cm.当三角形的顶点C沿底边所在直线向点B运动时,三角形的面积发生了变化. (1)在这个变化过程中,自变量、因变量各是什么? (2)如果三角形的底边长为 x(cm) ,那么三角形的面积 y(cm2)可以表示为 . (3)当底边长从12cm 变化到3cm 时,三角形的面积从 cm2变化到 cm2 . 教师活动2 决定一个三角形面积的因素有哪些? 学生活动2 学生都能说出三角形的面积和三角形的底边长和高有关系,在多媒体的演示下,学生都能感受三角形(高一定)面积随着边长的改变而改变。 活动意图说明 关系式是我们表示变量之间关系的一种方法.利用关系式,如y=3x,我们可以根据任何一个自变量的值求出相应的因变量的值.指导学生从几何图形变化体会变量关系,抽象变量间的代数关系式。 环节三:如图3-3,圆锥的高是4cm,当圆锥的底面半径由小到大变化时,圆锥的体积也随之发生了变化.

教师活动3 (1)在这个变化过程中,自变量、因变量各是什么? (2)如果圆锥底面半径为r (cm) ,那么圆锥的体积 V(cm3 )与r的关系式为 . (3)当底面半径由 1 cm 变化到10 cm 时,圆锥的体积由 cm 3变化到 cm3 . 学生活动3 分析在高确定时圆锥体积与半径间的关系。 写出因变量体积与自变量的代数关系。活动意图说明 学生通过观察圆锥的体积随半径由小到大的变化过程,会描述自变量与因变量的变化关系,写出变量间的关系式。……

7.板书和PPT等媒体设计

8.作业与拓展学习设计

关系式是我们表示变量之间关系的另一种方法.可以根据任何一个自变量的值求出相应的因变量的值 注意; 1.关系式是一个等式关系 2.通常把因变量写在等式的左边。自变量写在等式的右边 作业: 教科书 第68页习题3.2 第1,2题

9.教学反思与改进

1.会从具体变化实例描述变量变化规律,会用关系式表示两个变量间的关系。 2.能利用关系式求值。

教学设计评价(作业提交形式:教学设计文稿)

维度 评价要素 权重 评价等级 (请在适合的层级画√) 得分

欠缺 达到 优秀

教学内容分析 1.恰当提出单元主题,界定单元内容框架;

2.能够把单元目标和核心素养培训紧密结合,设计培养路径和层次;

3.本节课的内容定位和组织指向单元素养培养目标,明确本节课在单元中的地位和作用;

4.分析本节课内容要素,建立要素之间的逻辑关系;

学情 分析 5.充分利用已有经验判断学生学习本内容难易情况;

6.对以往学习难点和学生学习需求开展调研,对调研结果进行分析,由此提出教学对策;

教学目标制定 7.描述学生经历学习过程后实际获得、学生应能够做到的事情;

8.描述指向学科核心内容、学科思想方法、学科核心素养发展进阶的目标;

教学方法与策略 9.针对重点和难点内容设计有效的学生学习活动;

10.学习资料准备充分、鲜活、符合学生的认知特点;

教学过程设计 11.教学环节分解合理,环节之间的逻辑关系清晰、合理;

12.学习活动,动手动脑结合,预设学生活动情况和提供学习支架;

板书与信息技术应用 13.结构化板书符合教学内容需要,帮助理解内容;

14.演示课件制作图文并茂,符合学生年龄特征;

15.整合多种学习资源和信息技术支持学生学习过程;

教学评价设计 16.课后的及时练习题设计符合目标,且有预设达标情况;

17.任务性作业设计,有完成任务过程的支架;

18.对重、难点内容学习过程有课堂观察的预设。

9.作业与拓展学习设计 19.目标、学习过程与作业具有一致性;

20.设计利于强化、迁移应用所学知识;

课后说课 22.清晰阐述本节课设计的背景; 23.描述教学过程观察到的学生学习情况; 24.分析学习效果的检测情况; 25.提出同类课的改进设想。

其他 (针对项目的特殊要求) 26.能够看到有本项目学习内容的尝试实践过程痕迹

注:1.本评价标准可以用于教授教学设计的自我评价、同伴评价和专家评价;2.可以根据项目要求赋予评价的权重;3.可以根据项目的特殊要求在“其他”处添加评价要素。

基本信息

使用教材版本 北师大版七年级数学下

课题 用关系式表示变量间的关系

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

1.单元学习内容分析

本单元主要学习变量间的关系及变化规律,学生初步认识变量,描述变量的变化过程,用数学语言解释变化规律,给出变量间的准确关系。从变化事实过程抽象出变化关系并用用简单数学模型刻画变量关系。

2.本课时学习内容分析

1.在探索某些图形中变量之间关系的过程中,进一步体验一个变量的变化对另一个变量的影响,发展符号感. 2.能根据具体情况,用表达式表示某些变量之间的关系,初步感受模型思想. 3.能根据关系式求值,初步体会自变量和因变量的数值之间的对应关系. 4.通过解决实际问题,体会数学与现实生活的联系.

3.学习者分析

根据据具体情况,用关系式表示某些变量之间的关系,初步感受建模思想,能根据关系式求值,初步体会自变量和因变量的数值对应关系. 经历探索某些图形中变量之间的关系的过程,进一步体验一个变量的变化对另一个变量的影响,发展符号意识. 3、培养学生动手的能力,探索问题、研究问题的能力及应用数学知识的能力,通过教学让学生领悟探索问题和研究问题的方法.

4.学习目标确定

知识与能力目标 1.理解两个变量之间的关系可以用关系式表示,能在一个关系式中指出自变量和因变量; 2.能够在具体的情境中列出表示变量关系的关系式; 过程与方法目标 1.如何将生活中的实际问题转化为数学问题; 2.经历探索某些图形中变量之间的关系的过程,进一步体会一个变量对另一个变量的影响,发展符号感; 情感态度价值观目标 1.培养学生动手的能力,探索问题、研究问题的能力及应用数学知识的能力; 2.通过教学让学生领悟探索问题和研究问题的方法;

5.学习重点难点

重点:列关系式表示两个变量的关系,并会利用关系式进行相关计算并感受对应思想,变量间的关系式是从具体变化关系抽象出的准确数学关系。教师应先复习代数式的意义、“=”关系连接意义、类型完全相同的式子,“+”、“—”是同类型量间的关系,“*”“/”是不同类型量间的关系。 难点:从具体问题中抽象出数学问题并将它用关系式表示出来。先写出问题中的数学量,变化过程,再比较归纳出一般关系。

6.学习活动设计

教师活动学生活动 一、创设情境 太阳钟计时方法 日晷和土圭是最古老的计时仪器,是一种构造简单,直立于地上的杆子,用以观察太阳光投射的杆影,通过杆影移动规律、影的长短,以定时刻 、冬至、夏至日.

设计说明:通过实际生活中的太阳钟,学生不觉得突兀,更容易引起学生探究知识的兴趣. 教师活动1 (总结日晷和土圭在阳光下杆影的变化规律,与时间、季节的变化关系,描述日晷和土圭的计时原理。学生活动1 (讨论日晷和土圭计时的影子变化,影长变化与时间变化的关系。日晷和土圭的影长变化对应与不同的时间与季节,自变量“影长”变化刻划时间,季节变化。环节二: 如图 3-1,△ABC底边BC上的高是6cm.当三角形的顶点C沿底边所在直线向点B运动时,三角形的面积发生了变化. (1)在这个变化过程中,自变量、因变量各是什么? (2)如果三角形的底边长为 x(cm) ,那么三角形的面积 y(cm2)可以表示为 . (3)当底边长从12cm 变化到3cm 时,三角形的面积从 cm2变化到 cm2 . 教师活动2 决定一个三角形面积的因素有哪些? 学生活动2 学生都能说出三角形的面积和三角形的底边长和高有关系,在多媒体的演示下,学生都能感受三角形(高一定)面积随着边长的改变而改变。 活动意图说明 关系式是我们表示变量之间关系的一种方法.利用关系式,如y=3x,我们可以根据任何一个自变量的值求出相应的因变量的值.指导学生从几何图形变化体会变量关系,抽象变量间的代数关系式。 环节三:如图3-3,圆锥的高是4cm,当圆锥的底面半径由小到大变化时,圆锥的体积也随之发生了变化.

教师活动3 (1)在这个变化过程中,自变量、因变量各是什么? (2)如果圆锥底面半径为r (cm) ,那么圆锥的体积 V(cm3 )与r的关系式为 . (3)当底面半径由 1 cm 变化到10 cm 时,圆锥的体积由 cm 3变化到 cm3 . 学生活动3 分析在高确定时圆锥体积与半径间的关系。 写出因变量体积与自变量的代数关系。活动意图说明 学生通过观察圆锥的体积随半径由小到大的变化过程,会描述自变量与因变量的变化关系,写出变量间的关系式。……

7.板书和PPT等媒体设计

8.作业与拓展学习设计

关系式是我们表示变量之间关系的另一种方法.可以根据任何一个自变量的值求出相应的因变量的值 注意; 1.关系式是一个等式关系 2.通常把因变量写在等式的左边。自变量写在等式的右边 作业: 教科书 第68页习题3.2 第1,2题

9.教学反思与改进

1.会从具体变化实例描述变量变化规律,会用关系式表示两个变量间的关系。 2.能利用关系式求值。

教学设计评价(作业提交形式:教学设计文稿)

维度 评价要素 权重 评价等级 (请在适合的层级画√) 得分

欠缺 达到 优秀

教学内容分析 1.恰当提出单元主题,界定单元内容框架;

2.能够把单元目标和核心素养培训紧密结合,设计培养路径和层次;

3.本节课的内容定位和组织指向单元素养培养目标,明确本节课在单元中的地位和作用;

4.分析本节课内容要素,建立要素之间的逻辑关系;

学情 分析 5.充分利用已有经验判断学生学习本内容难易情况;

6.对以往学习难点和学生学习需求开展调研,对调研结果进行分析,由此提出教学对策;

教学目标制定 7.描述学生经历学习过程后实际获得、学生应能够做到的事情;

8.描述指向学科核心内容、学科思想方法、学科核心素养发展进阶的目标;

教学方法与策略 9.针对重点和难点内容设计有效的学生学习活动;

10.学习资料准备充分、鲜活、符合学生的认知特点;

教学过程设计 11.教学环节分解合理,环节之间的逻辑关系清晰、合理;

12.学习活动,动手动脑结合,预设学生活动情况和提供学习支架;

板书与信息技术应用 13.结构化板书符合教学内容需要,帮助理解内容;

14.演示课件制作图文并茂,符合学生年龄特征;

15.整合多种学习资源和信息技术支持学生学习过程;

教学评价设计 16.课后的及时练习题设计符合目标,且有预设达标情况;

17.任务性作业设计,有完成任务过程的支架;

18.对重、难点内容学习过程有课堂观察的预设。

9.作业与拓展学习设计 19.目标、学习过程与作业具有一致性;

20.设计利于强化、迁移应用所学知识;

课后说课 22.清晰阐述本节课设计的背景; 23.描述教学过程观察到的学生学习情况; 24.分析学习效果的检测情况; 25.提出同类课的改进设想。

其他 (针对项目的特殊要求) 26.能够看到有本项目学习内容的尝试实践过程痕迹

注:1.本评价标准可以用于教授教学设计的自我评价、同伴评价和专家评价;2.可以根据项目要求赋予评价的权重;3.可以根据项目的特殊要求在“其他”处添加评价要素。

同课章节目录

- 第一章 整式的乘除

- 1 同底数幂的乘法

- 2 幂的乘方与积的乘方

- 3 同底数幂的除法

- 4 整式的乘法

- 5 平方差公式

- 6 完全平方公式

- 7 整式的除法

- 第二章 相交线与平行线

- 1 两条直线的位置关系

- 2 探索直线平行的条件

- 3 平行线的性质

- 4 用尺规作角

- 第三章 变量之间的关系

- 1 用表格表示的变量间关系

- 2 用关系式表示的变量间关系

- 3 用图象表示的变量间关系

- 第四章 三角形

- 1 认识三角形

- 2 图形的全等

- 3 探索三角形全等的条件

- 4 用尺规作三角形

- 5 利用三角形全等测距离

- 第五章 生活中的轴对称

- 1 轴对称现象

- 2 探索轴对称的性质

- 3 简单的轴对称图形

- 4 利用轴对称进行设计

- 第六章 概率初步

- 1 感受可能性

- 2 频率的稳定性

- 3 等可能事件的概率