第4讲 三国至隋唐的制度创新与文化发展 课件(43张PPT)--2024届高三统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 第4讲 三国至隋唐的制度创新与文化发展 课件(43张PPT)--2024届高三统编版历史一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

第4讲

三国至隋唐的制度创新与文化发展

知识点1:隋唐制度

的变化与创新

1、魏晋南北朝时期的九品中正制

(1)背景:

①汉末社会动荡,察举制失去了“乡里清议 ”的社会基础;

②选官操纵在地方大族名士手中,他们交结朋党,严重干乱了人才的选拔。

(2)创建时间: 曹魏政权(曹丕)。后成为魏晋南北朝时期的主要选官制度。

(3)方式及标准:

中央委任中正官对各地人才评定等级,共分九等,朝廷依等级高低授以相应官职。

初创时期重视家世、道德和才能并重; 西晋时期主要看重家世、门第。

一、选官制度:

2、隋唐科举制:

(1)概念: 通过公开考试选拔人才为官的制度。

(2)创立的背景:

①封建经济发展的结果: 随着社会经济的发展,士族势力衰落,庶族实力日渐壮

大,要求掌握政治权力的愿望强烈,迫切要求新的选官方式。 (这本质上反映了

社会经济的发展、阶级关系的变动)

②加强中央集权的需要: 世家大族操纵地方政权,对中央集权极为不利。为加强

中央集权,扩大统治基础,将选官权力从地方收归中央,隋采取了适应新形势需

要的选官制度即科举制。

一、选官制度:

一、选官制度:

2、隋唐科举制:

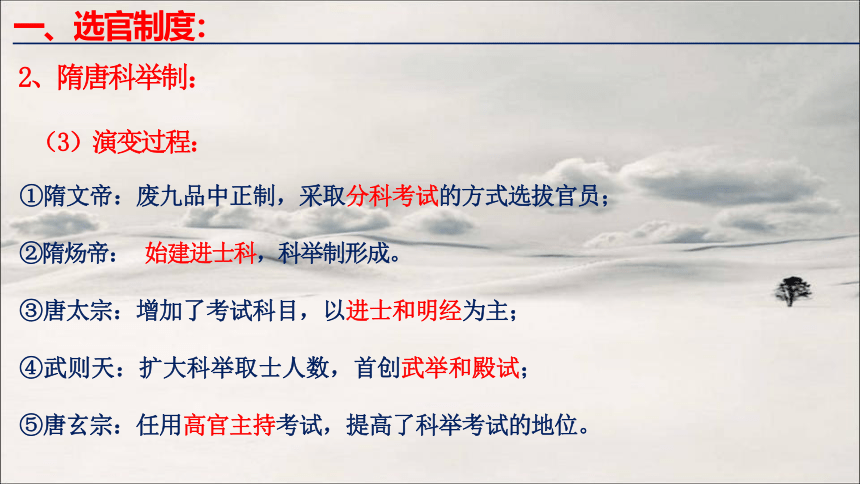

(3)演变过程:

①隋文帝:废九品中正制,采取分科考试的方式选拔官员;

②隋炀帝: 始建进士科,科举制形成。

③唐太宗:增加了考试科目,以进士和明经为主;

④武则天:扩大科举取士人数,首创武举和殿试;

⑤唐玄宗:任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。

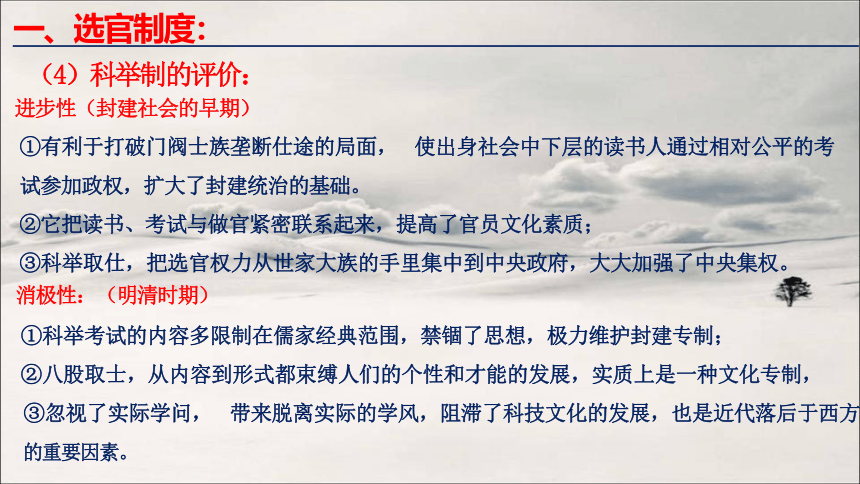

(4)科举制的评价:

进步性(封建社会的早期)

①有利于打破门阀士族垄断仕途的局面, 使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考

试参加政权,扩大了封建统治的基础。

②它把读书、考试与做官紧密联系起来,提高了官员文化素质;

③科举取仕,把选官权力从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权。

消极性:(明清时期)

①科举考试的内容多限制在儒家经典范围,禁锢了思想,极力维护封建专制;

②八股取士,从内容到形式都束缚人们的个性和才能的发展,实质上是一种文化专制,

③忽视了实际学问, 带来脱离实际的学风,阻滞了科技文化的发展,也是近代落后于西方

的重要因素。

一、选官制度:

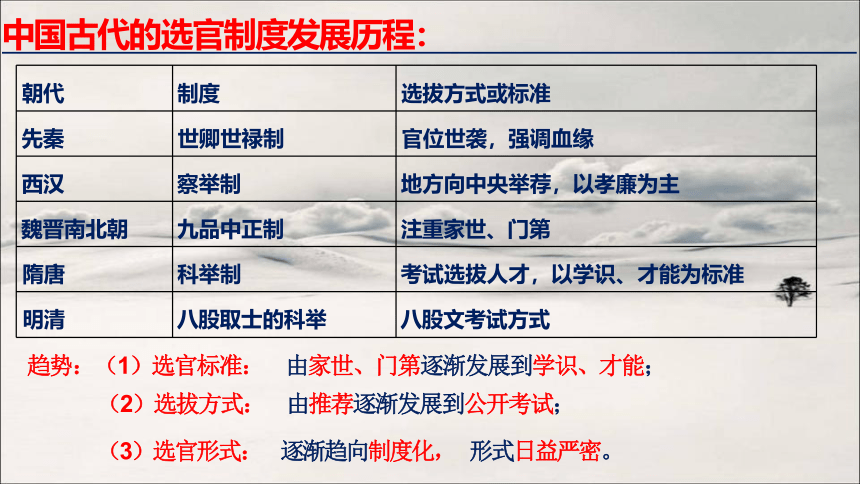

朝代 制度

选拔方式或标准

先秦 世卿世禄制

官位世袭,强调血缘

西汉 察举制

地方向中央举荐,以孝廉为主

魏晋南北朝 九品中正制

注重家世、门第

隋唐 科举制

考试选拔人才,以学识、才能为标准

明清 八股取士的科举

八股文考试方式

趋势:(1)选官标准: 由家世、门第逐渐发展到学识、才能;

(2)选拔方式: 由推荐逐渐发展到公开考试;

(3)选官形式: 逐渐趋向制度化, 形式日益严密。

中国古代的选官制度发展历程:

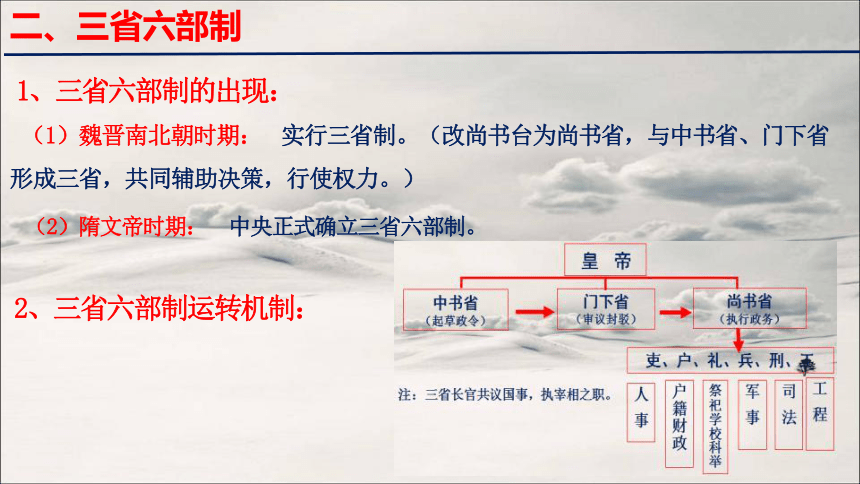

1、三省六部制的出现:

(1)魏晋南北朝时期: 实行三省制。(改尚书台为尚书省,与中书省、门下省

形成三省,共同辅助决策,行使权力。)

(2)隋文帝时期: 中央正式确立三省六部制。

2、三省六部制运转机制:

二、三省六部制

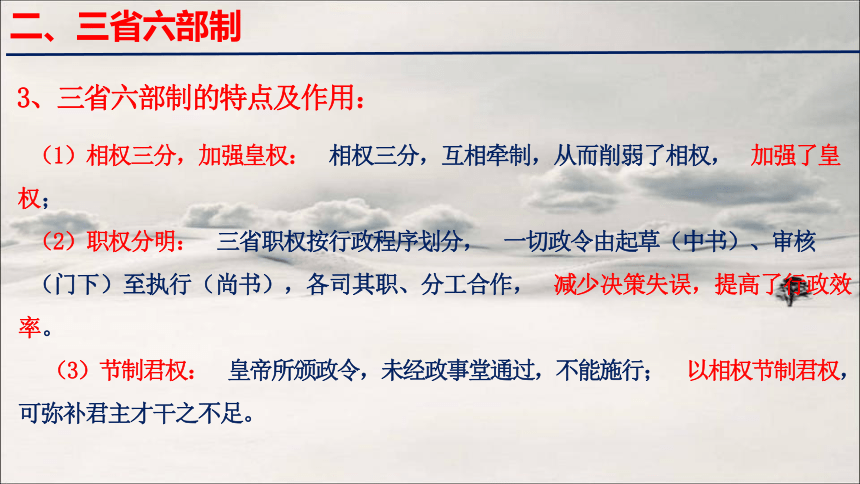

3、三省六部制的特点及作用:

(1)相权三分,加强皇权: 相权三分,互相牵制,从而削弱了相权, 加强了皇

权;

(2)职权分明: 三省职权按行政程序划分, 一切政令由起草(中书)、审核

(门下)至执行(尚书),各司其职、分工合作, 减少决策失误,提高了行政效

率。

(3)节制君权: 皇帝所颁政令,未经政事堂通过,不能施行; 以相权节制君权,

可弥补君主才干之不足。

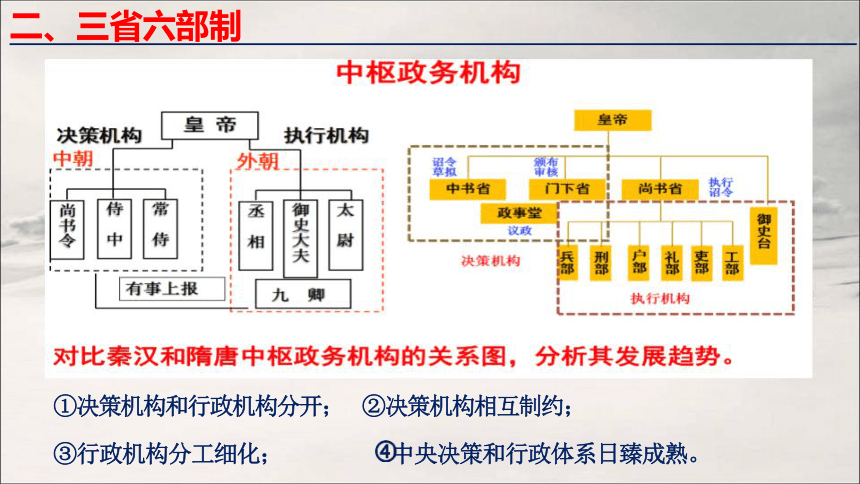

二、三省六部制

①决策机构和行政机构分开; ②决策机构相互制约;

③行政机构分工细化; 中央决策和行政体系日臻成熟。

二、三省六部制

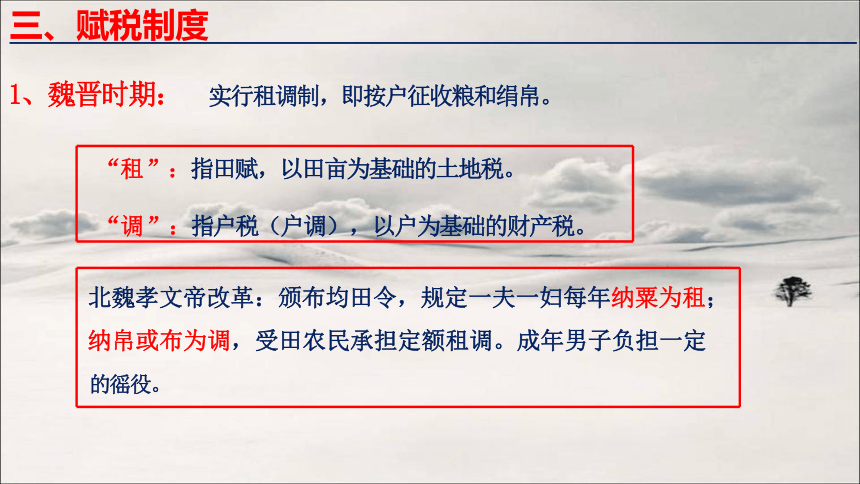

北魏孝文帝改革:颁布均田令,规定一夫一妇每年纳粟为租;

纳帛或布为调,受田农民承担定额租调。成年男子负担一定

的徭役。

三、赋税制度

1、魏晋时期: 实行租调制,即按户征收粮和绢帛。

“租 ”:指田赋,以田亩为基础的土地税。

“调 ”:指户税(户调),以户为基础的财产税。

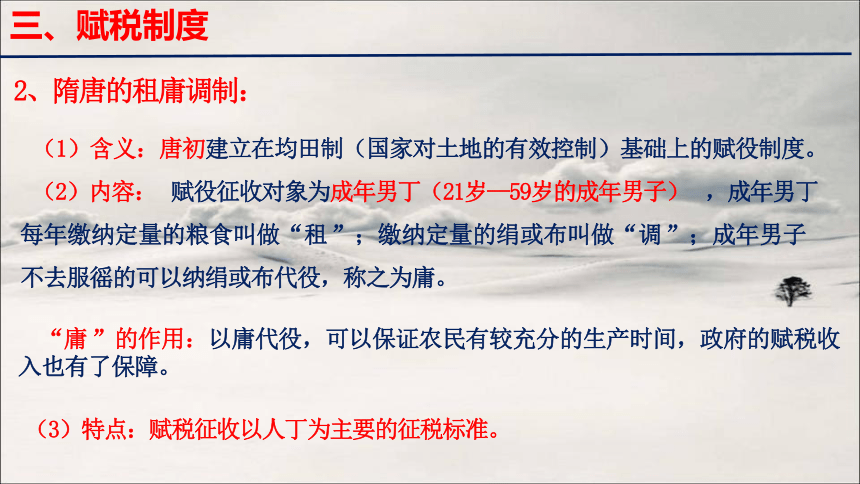

2、隋唐的租庸调制:

(1)含义:唐初建立在均田制(国家对土地的有效控制)基础上的赋役制度。

(2)内容: 赋役征收对象为成年男丁(21岁—59岁的成年男子) ,成年男丁

每年缴纳定量的粮食叫做“租 ”;缴纳定量的绢或布叫做“调 ”;成年男子

不去服徭的可以纳绢或布代役,称之为庸。

“庸 ”的作用:以庸代役,可以保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收 入也有了保障。

(3)特点:赋税征收以人丁为主要的征税标准。

三、赋税制度

租庸调制是以均田制的推行为前提的,均田制规定每个成丁的农民都受田一百亩,(唐代

奴婢及耕牛不得授田,妇女亦无授田之例,只有寡妻妾可得口分田三十亩。)因此国家征收租

庸调时只问丁身,不问财产。以此制来规定, 凡是均田人户,不论其家授田是多少,均按丁交

纳定额的赋税并服一定的徭役。 (唐初将征税对象定为21至59岁的成年男子;官僚贵族享有蠲

免租庸调的特权。)它的具体内容是:

(1)每丁每年要向国家交纳粟二石,称做租;

(2)交纳绢二丈、绵三两或布二丈五尺、麻三斤,称做调;

(3)服徭役二十天,是为正役,国家若不需要其服役,则每丁可按每天交纳绢三尺或布三尺

七寸五分的标准,交足二十天的数额以代役知,这称做庸,道也叫“输庸代役”。国家若需要

其服役,每丁服役二十天外,若加役十五天,免其调,加役三十天,则租调全免。

知识拓展:

国家

财政支出:养兵、赈灾、工程、官吏工资 ···

我国古代的四大税种

徭役和兵役:以成年男子为基础的役种

田税(租):以田亩为基础的土地税

户税(调):以户为基础的财产税

百姓

丁税:以人丁为依据的人头税

3、两税法

(1)背景、目的:

背景: 唐朝中后期,土地买卖和兼并严重,政府直接支配的土地日益减少,均田制无

法推行,租庸调制也无法维持,国家财政收入锐降。

目的: 缓和矛盾,增加政府财政收入。

(注意:均田制的破坏体现了人口与土地的矛盾、 封建国家与封建地主的矛盾)

(2)时间: 安史之乱后, 780年,唐德宗采用宰相杨炎建议,颁行“两税法 ”

(3)两税法的内容: ①每户按人丁和资产多寡缴纳户税,按田亩多寡缴纳地税,取消

租庸调和一切杂税、杂役;

②分夏季和秋季两次纳税。

(4)特点: 赋税征收以人丁和资产并重。

三、赋税制度

①简化了税收名目,扩大了收税对象,保证了国家财政收入。

②改变了战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

(6)两税法局限性: 以人丁为主→人丁和财产并重

①土地兼并不再受限制,越来越严重,社会矛盾激化;

②地主隐瞒财产,把赋税转嫁到农民身上,政府还征收额外的杂税,农民负担沉

重。

租庸调→户税、 地税

自耕农→贵族、官僚、商人

(5)两税法作用和意义:

三、赋税制度

(1)征税标准: 以人丁为主到以资产为主,丁税在赋税中的比重越来越少;

(唐两税法)

(2)赋税种类: 由繁杂到简单;(唐两税法)

(3)代役税: 农民由必须服徭役、兵役到纳庸代役;(庸)

(4)征税时间: 由不定时到基本定时;(唐两税法)

(5)赋税形式: 以实物税到货币地租为主;(明一条鞭法)

(6)商税比重: 随着商品经济的发展,商税比重越来越大。

三、赋税制度

知识归纳:从租庸调制到两税法,看我国古代赋税制度发展的趋势

创新之处: 两税法和租庸调制最大的不同是征税标准不同。

(1)租庸调以丁为计算单位,贫富负担不均。

(2)两税法惟以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其

税多。

三、赋税制度

根据教材40页史料阅读,对比租庸调制和两税法,指出两税法的创新之处?又 有何作用?

作用: (1)扩大了收税对象,保证了国家财政收入。

(2)减轻了政府对农民的人身控制。

知识点2:三国至隋唐的文化

1、魏晋时期佛教、道教盛行的原因:

(1)社会环境: 魏晋南北朝时期,政权更迭频繁,战乱不断,广大人民痛苦不堪,纷纷寻找

精神寄托,为宗教的盛行提供了社会土壤;

(2)统治者的提倡和支持: 统治者为维护统治,利用宗教麻痹人民。

2、三教发展概况:

(1)西汉武帝时期: “罢黜百家,独尊儒术”,儒学正统地位确立。儒学呈现繁盛之势。

(2)魏晋南北朝时期:道教: 在民间广为传播,并受儒学影响,主张“贵儒”和“尊道”。

佛教: 也吸收儒、道的思想,渐趋本土化; 儒学: 儒学自身开始吸收佛教和道教的精神,有

了新发展。

一、儒学、道教与佛教的发展

一、儒学、道教与佛教的发展

2、三教发展概况:

(3)隋朝时期:

儒学家提出儒、佛、道“三教合归于儒 ”,主张以儒学为主,调和并吸收

佛教、道教理论。

(4)唐朝时期:

唐初: 统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇;

武则天时期: 佛教在社会上有很大发展,形成不同宗派,其中禅宗影响最大。

兴儒学 ”。他从维护封建统治出发,用儒家的“天命论 ”和封建纲常来反对佛教

的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

唐中期: 由于佛教、道教的发展使儒学正统地位受到挑战。韩愈率先提出“复

一、儒学、道教与佛教的发展

3、反佛、灭佛的出现:

(1)原因: 佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量的钱财,很多劳动力不事生产,

严重影响到政府财政收入。

(2)表现:

南朝无神论思想家范缜: 针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提

出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

政府层面: 北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后几度灭佛。 (3)影响 :佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

一、儒学、道教与佛教的发展

4、魏晋玄学:

(1)背景、原因:

魏晋时期,统治集团内部政治残杀频繁,社会矛盾尖锐;

儒家经学烦琐空疏,无助于解决现实问题;

道教的传播和发展为玄学奠定了基础;

士人们对现实失望,为逃避现实斗争,崇尚老庄。

(2)主要内容:

用老庄思想来解释儒家易经,主张虚无的“道 ”,宣扬“无 ”是产生万物的

根本;政治上应当“无为 ”,生活作风上要任其自然,社会风气上崇尚“清谈

”

。

二、文学艺术

1、文学

(1)魏晋南北朝时期:

曹操父子为代表的建安文学;

东晋陶渊明的田园诗;(如《归园田居》《饮酒》)

南朝的骈文;(如南朝吴均《与朱元思书》)

南北朝的民歌。(如《刺勒歌》、《木兰辞》等)

1、文学

(2)唐朝:

①概况: 唐朝是中国文学发展的又一个高峰。诗歌创作的黄金时期。

②唐诗繁荣发展的背景、原因:

政治方面: 大一统的政治局面以及社会的安定为文化的繁荣提供了政治前提;唐朝开明的

政治、文化政策以及科举考试“ 以诗取士” ,使文人思想开放、活跃,直接刺激了诗歌的

迅猛发展;

经济方面: 封建经济的发展,为诗歌的发展准备了必要的物质条件;

文化方面: 南北、中外的文化交流提供了深厚的文化基础;

民族方面: 各民族之间经济、文化的交流与融合;

前代基础:魏晋以来诗歌创作的渐趋成熟。

二、文学艺术

盛唐时期的“诗仙 ”李白:飘逸洒脱,充满想象力和感染力,

具有浓郁的浪漫情怀。

讨论李白、杜甫、白居易的诗主要特色:

中唐时期的白居易: 诗风平易近人,通俗易懂,直面社会现实,

揭示了统治者的腐化和人民的疾苦,深受大众欢迎。

由盛转衰时期的“诗圣 ”杜甫: 淳朴厚重,反映了当时的社会

现实,具有鲜明的现实主义风格,其诗有“诗史 ”之称。

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

(1)书法艺术

汉字的演变历程

金文 大篆 小篆

行书 楷书 隶书

甲骨文

草书

由繁到简

时间 特征

代表人物

东汉末年 书法成为一种艺术

蔡邕、蔡文姬父女

魏晋南北朝 隶书、草书、行书和楷书等 各种书体均已完备。

东晋王羲之博采众长、诸体兼

精,世称“书圣 ”

隋唐 融汇了南朝的秀美和北朝的 雄健,创出新风格 。

颜真卿气势雄浑的颜体、柳公

权骨力遒劲的柳体最为有名。

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

(1)书法艺术

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

(1)书法艺术

天下第一行书——王羲之的 《兰亭序》(摹本)

天下第二行书——颜真卿的《祭侄稿帖》(摹本)

时间 概况

代表

魏晋 南北朝 魏晋南北朝,绘画成就斐然; 东晋开始出现知名的专职画家。

顾恺之提出“ 以形写神 ”,代表作

品《女史箴图》、《洛神赋图》。

隋唐 绘画题材广泛,风格多样。 宗教画生活气息浓厚;人物画注 重表现人的形态;山水、花鸟也 成为绘画的主题。

唐朝的吴道子被尊称为“画圣 ”,

精于佛道、人物画,长于壁画创作。

代表作《送子天王图》

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

(2)绘画艺术

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

(2)绘画艺术

《洛神赋图》(摹本 局部)

魏晋时期 顾恺之《女史箴图》

通过这些图片你可以获得哪些 历史信息呢

云冈石窟佛像:主要是北魏时期开凿

的,这些雕像的共同特征是:面相丰满,

目大眉长,鼻梁高隆,直通额际,口唇

较厚,嘴角微微上翘 ,体现了原始

佛教的特点。

龙门石窟造像:面容清瘦,褒衣博带,

性格爽朗,风神飘逸,从侧面反映了孝

文帝改革的效果。

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

河南洛阳龙门石窟

山西大同云冈石窟

(3)雕塑艺术

类别 代表人物 主要成就

地位或影响

数学 南朝 祖冲之 世界上第一个将圆周率推演到 小数点后第7位数字的人

比欧洲早了近1000年

农学 北朝 贾思勰 《齐民要术》

我国现存最早的一部 完整的农书。

地理学 西晋 裴秀 绘制出《禹贡地域图》,

并提出了绘制地图的 方法

北魏 郦道元 《水经注》

综合性的地理著作

三、科技

1、魏晋南北朝时期的科技

1、魏晋南北朝时期的科技

材料分析:《齐民要术·种谷》 写道: “

顺天时,量地利,则用力少而成功多。任

情返道,劳而无获。 ”

想一想,为什么贾思勰强调农业生产要顺应

天时地利?

他认为只有掌握天时和土壤条件来进行生产,

才能获得好收成。

三、科技

贾思勰和《齐民要术》

领域

主要成就

建筑

隋朝工匠李春设计建造的赵州桥是世界上最古老的石拱桥。

印刷

唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍。

火药

唐中期的书籍记载了火药的配方。唐末,火药开始用于战争。

天文

唐朝天文学家僧一行测算出了地球子午线长度。

医学

唐朝医学家孙思邈完成医学名著《千金方》,全面总结了历代和当 时的医药学成就;

唐高宗时编修的《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典。

2、隋唐时期的科技成就:

三、科技

1、以佛教文化为纽带的中外交流:

(1)中印佛教之间的交流:

①东晋法显从长安出发,经西域至天竺,收集了

大批梵文经典,历时13年归国,后著《佛国记

》;

②唐朝玄奘在贞观初年也西行前往天竺取经,潜

心研究佛学多年,又到许多国家周游讲学,成为 公认的佛学大师。

四、中外文化交流

玄奘功绩: (1)携带大量佛经回到长安,为中国佛教的发展作出重大贡献;

(2)根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,是研究中

外交流史的珍贵文献。

玄奘取经回长安图 《大唐西域记》书影

1、以佛教文化为纽带的中外交流:

四、中外文化交流

③中国佛教对日本等周边国家佛教的发展有重要的贡献。

鉴真东渡: 在唐朝与日本的文化交流中,鉴真是最有影响的人物。 鉴 真(688—763年),俗姓淳于,扬州人, 14岁出家为僧,法号鉴真。他 对佛经深有研究,戒律部分尤其精熟。晚年受日僧礼请,东渡扶桑, 履险犯难,双目失明,终抵奈良。在传播佛教与盛唐文化上,有很大 的历史功绩。

1、以佛教文化为纽带的中外交流:

(2)中国佛教对周边国家的影响:

①唐朝高僧鉴真先后六次东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法;

②来到唐朝的日本高僧空海,回国时携带许多佛经和诗文集。

四、中外文化交流

1、以佛教文化为纽带的中外交流:

(2)中国佛教对周边国家的影响:

(1)概况:东渡日本,历尽艰辛,双目

失明, 6次乃成。在754年抵达日本。

(2)影响:在日本传授佛经,还传播

中国的医药、文学、书法、建筑、绘画

等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

郭沫若

鉴真盲目航东海, 一 片精诚照太清。

舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城。

唐招提寺是著名古寺院,位于日 本奈良市西京,公元759年由中国 唐朝高僧鉴真主持修建,被日本 政府定为一级国宝。

四、中外文化交流

——

文化现象

文化交流的表现

长安成为国际大都会

长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民

遣唐使

新罗、日本两国文化都受到唐朝的巨大影响。都向唐朝派

遣了许多使节和留学生,有的留学生还在唐朝考中了进士。

伊斯兰教传入

不少经海路来华的西亚商人在广州、泉州等港口城市定居,

还修建了清真寺。

对外交通发达

陆上丝绸之路和海上丝绸之路

2、其他方面的文化交流:

四、中外文化交流

第4讲

三国至隋唐的制度创新与文化发展

知识点1:隋唐制度

的变化与创新

1、魏晋南北朝时期的九品中正制

(1)背景:

①汉末社会动荡,察举制失去了“乡里清议 ”的社会基础;

②选官操纵在地方大族名士手中,他们交结朋党,严重干乱了人才的选拔。

(2)创建时间: 曹魏政权(曹丕)。后成为魏晋南北朝时期的主要选官制度。

(3)方式及标准:

中央委任中正官对各地人才评定等级,共分九等,朝廷依等级高低授以相应官职。

初创时期重视家世、道德和才能并重; 西晋时期主要看重家世、门第。

一、选官制度:

2、隋唐科举制:

(1)概念: 通过公开考试选拔人才为官的制度。

(2)创立的背景:

①封建经济发展的结果: 随着社会经济的发展,士族势力衰落,庶族实力日渐壮

大,要求掌握政治权力的愿望强烈,迫切要求新的选官方式。 (这本质上反映了

社会经济的发展、阶级关系的变动)

②加强中央集权的需要: 世家大族操纵地方政权,对中央集权极为不利。为加强

中央集权,扩大统治基础,将选官权力从地方收归中央,隋采取了适应新形势需

要的选官制度即科举制。

一、选官制度:

一、选官制度:

2、隋唐科举制:

(3)演变过程:

①隋文帝:废九品中正制,采取分科考试的方式选拔官员;

②隋炀帝: 始建进士科,科举制形成。

③唐太宗:增加了考试科目,以进士和明经为主;

④武则天:扩大科举取士人数,首创武举和殿试;

⑤唐玄宗:任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。

(4)科举制的评价:

进步性(封建社会的早期)

①有利于打破门阀士族垄断仕途的局面, 使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考

试参加政权,扩大了封建统治的基础。

②它把读书、考试与做官紧密联系起来,提高了官员文化素质;

③科举取仕,把选官权力从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权。

消极性:(明清时期)

①科举考试的内容多限制在儒家经典范围,禁锢了思想,极力维护封建专制;

②八股取士,从内容到形式都束缚人们的个性和才能的发展,实质上是一种文化专制,

③忽视了实际学问, 带来脱离实际的学风,阻滞了科技文化的发展,也是近代落后于西方

的重要因素。

一、选官制度:

朝代 制度

选拔方式或标准

先秦 世卿世禄制

官位世袭,强调血缘

西汉 察举制

地方向中央举荐,以孝廉为主

魏晋南北朝 九品中正制

注重家世、门第

隋唐 科举制

考试选拔人才,以学识、才能为标准

明清 八股取士的科举

八股文考试方式

趋势:(1)选官标准: 由家世、门第逐渐发展到学识、才能;

(2)选拔方式: 由推荐逐渐发展到公开考试;

(3)选官形式: 逐渐趋向制度化, 形式日益严密。

中国古代的选官制度发展历程:

1、三省六部制的出现:

(1)魏晋南北朝时期: 实行三省制。(改尚书台为尚书省,与中书省、门下省

形成三省,共同辅助决策,行使权力。)

(2)隋文帝时期: 中央正式确立三省六部制。

2、三省六部制运转机制:

二、三省六部制

3、三省六部制的特点及作用:

(1)相权三分,加强皇权: 相权三分,互相牵制,从而削弱了相权, 加强了皇

权;

(2)职权分明: 三省职权按行政程序划分, 一切政令由起草(中书)、审核

(门下)至执行(尚书),各司其职、分工合作, 减少决策失误,提高了行政效

率。

(3)节制君权: 皇帝所颁政令,未经政事堂通过,不能施行; 以相权节制君权,

可弥补君主才干之不足。

二、三省六部制

①决策机构和行政机构分开; ②决策机构相互制约;

③行政机构分工细化; 中央决策和行政体系日臻成熟。

二、三省六部制

北魏孝文帝改革:颁布均田令,规定一夫一妇每年纳粟为租;

纳帛或布为调,受田农民承担定额租调。成年男子负担一定

的徭役。

三、赋税制度

1、魏晋时期: 实行租调制,即按户征收粮和绢帛。

“租 ”:指田赋,以田亩为基础的土地税。

“调 ”:指户税(户调),以户为基础的财产税。

2、隋唐的租庸调制:

(1)含义:唐初建立在均田制(国家对土地的有效控制)基础上的赋役制度。

(2)内容: 赋役征收对象为成年男丁(21岁—59岁的成年男子) ,成年男丁

每年缴纳定量的粮食叫做“租 ”;缴纳定量的绢或布叫做“调 ”;成年男子

不去服徭的可以纳绢或布代役,称之为庸。

“庸 ”的作用:以庸代役,可以保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收 入也有了保障。

(3)特点:赋税征收以人丁为主要的征税标准。

三、赋税制度

租庸调制是以均田制的推行为前提的,均田制规定每个成丁的农民都受田一百亩,(唐代

奴婢及耕牛不得授田,妇女亦无授田之例,只有寡妻妾可得口分田三十亩。)因此国家征收租

庸调时只问丁身,不问财产。以此制来规定, 凡是均田人户,不论其家授田是多少,均按丁交

纳定额的赋税并服一定的徭役。 (唐初将征税对象定为21至59岁的成年男子;官僚贵族享有蠲

免租庸调的特权。)它的具体内容是:

(1)每丁每年要向国家交纳粟二石,称做租;

(2)交纳绢二丈、绵三两或布二丈五尺、麻三斤,称做调;

(3)服徭役二十天,是为正役,国家若不需要其服役,则每丁可按每天交纳绢三尺或布三尺

七寸五分的标准,交足二十天的数额以代役知,这称做庸,道也叫“输庸代役”。国家若需要

其服役,每丁服役二十天外,若加役十五天,免其调,加役三十天,则租调全免。

知识拓展:

国家

财政支出:养兵、赈灾、工程、官吏工资 ···

我国古代的四大税种

徭役和兵役:以成年男子为基础的役种

田税(租):以田亩为基础的土地税

户税(调):以户为基础的财产税

百姓

丁税:以人丁为依据的人头税

3、两税法

(1)背景、目的:

背景: 唐朝中后期,土地买卖和兼并严重,政府直接支配的土地日益减少,均田制无

法推行,租庸调制也无法维持,国家财政收入锐降。

目的: 缓和矛盾,增加政府财政收入。

(注意:均田制的破坏体现了人口与土地的矛盾、 封建国家与封建地主的矛盾)

(2)时间: 安史之乱后, 780年,唐德宗采用宰相杨炎建议,颁行“两税法 ”

(3)两税法的内容: ①每户按人丁和资产多寡缴纳户税,按田亩多寡缴纳地税,取消

租庸调和一切杂税、杂役;

②分夏季和秋季两次纳税。

(4)特点: 赋税征收以人丁和资产并重。

三、赋税制度

①简化了税收名目,扩大了收税对象,保证了国家财政收入。

②改变了战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

(6)两税法局限性: 以人丁为主→人丁和财产并重

①土地兼并不再受限制,越来越严重,社会矛盾激化;

②地主隐瞒财产,把赋税转嫁到农民身上,政府还征收额外的杂税,农民负担沉

重。

租庸调→户税、 地税

自耕农→贵族、官僚、商人

(5)两税法作用和意义:

三、赋税制度

(1)征税标准: 以人丁为主到以资产为主,丁税在赋税中的比重越来越少;

(唐两税法)

(2)赋税种类: 由繁杂到简单;(唐两税法)

(3)代役税: 农民由必须服徭役、兵役到纳庸代役;(庸)

(4)征税时间: 由不定时到基本定时;(唐两税法)

(5)赋税形式: 以实物税到货币地租为主;(明一条鞭法)

(6)商税比重: 随着商品经济的发展,商税比重越来越大。

三、赋税制度

知识归纳:从租庸调制到两税法,看我国古代赋税制度发展的趋势

创新之处: 两税法和租庸调制最大的不同是征税标准不同。

(1)租庸调以丁为计算单位,贫富负担不均。

(2)两税法惟以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其

税多。

三、赋税制度

根据教材40页史料阅读,对比租庸调制和两税法,指出两税法的创新之处?又 有何作用?

作用: (1)扩大了收税对象,保证了国家财政收入。

(2)减轻了政府对农民的人身控制。

知识点2:三国至隋唐的文化

1、魏晋时期佛教、道教盛行的原因:

(1)社会环境: 魏晋南北朝时期,政权更迭频繁,战乱不断,广大人民痛苦不堪,纷纷寻找

精神寄托,为宗教的盛行提供了社会土壤;

(2)统治者的提倡和支持: 统治者为维护统治,利用宗教麻痹人民。

2、三教发展概况:

(1)西汉武帝时期: “罢黜百家,独尊儒术”,儒学正统地位确立。儒学呈现繁盛之势。

(2)魏晋南北朝时期:道教: 在民间广为传播,并受儒学影响,主张“贵儒”和“尊道”。

佛教: 也吸收儒、道的思想,渐趋本土化; 儒学: 儒学自身开始吸收佛教和道教的精神,有

了新发展。

一、儒学、道教与佛教的发展

一、儒学、道教与佛教的发展

2、三教发展概况:

(3)隋朝时期:

儒学家提出儒、佛、道“三教合归于儒 ”,主张以儒学为主,调和并吸收

佛教、道教理论。

(4)唐朝时期:

唐初: 统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇;

武则天时期: 佛教在社会上有很大发展,形成不同宗派,其中禅宗影响最大。

兴儒学 ”。他从维护封建统治出发,用儒家的“天命论 ”和封建纲常来反对佛教

的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

唐中期: 由于佛教、道教的发展使儒学正统地位受到挑战。韩愈率先提出“复

一、儒学、道教与佛教的发展

3、反佛、灭佛的出现:

(1)原因: 佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量的钱财,很多劳动力不事生产,

严重影响到政府财政收入。

(2)表现:

南朝无神论思想家范缜: 针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提

出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

政府层面: 北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后几度灭佛。 (3)影响 :佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

一、儒学、道教与佛教的发展

4、魏晋玄学:

(1)背景、原因:

魏晋时期,统治集团内部政治残杀频繁,社会矛盾尖锐;

儒家经学烦琐空疏,无助于解决现实问题;

道教的传播和发展为玄学奠定了基础;

士人们对现实失望,为逃避现实斗争,崇尚老庄。

(2)主要内容:

用老庄思想来解释儒家易经,主张虚无的“道 ”,宣扬“无 ”是产生万物的

根本;政治上应当“无为 ”,生活作风上要任其自然,社会风气上崇尚“清谈

”

。

二、文学艺术

1、文学

(1)魏晋南北朝时期:

曹操父子为代表的建安文学;

东晋陶渊明的田园诗;(如《归园田居》《饮酒》)

南朝的骈文;(如南朝吴均《与朱元思书》)

南北朝的民歌。(如《刺勒歌》、《木兰辞》等)

1、文学

(2)唐朝:

①概况: 唐朝是中国文学发展的又一个高峰。诗歌创作的黄金时期。

②唐诗繁荣发展的背景、原因:

政治方面: 大一统的政治局面以及社会的安定为文化的繁荣提供了政治前提;唐朝开明的

政治、文化政策以及科举考试“ 以诗取士” ,使文人思想开放、活跃,直接刺激了诗歌的

迅猛发展;

经济方面: 封建经济的发展,为诗歌的发展准备了必要的物质条件;

文化方面: 南北、中外的文化交流提供了深厚的文化基础;

民族方面: 各民族之间经济、文化的交流与融合;

前代基础:魏晋以来诗歌创作的渐趋成熟。

二、文学艺术

盛唐时期的“诗仙 ”李白:飘逸洒脱,充满想象力和感染力,

具有浓郁的浪漫情怀。

讨论李白、杜甫、白居易的诗主要特色:

中唐时期的白居易: 诗风平易近人,通俗易懂,直面社会现实,

揭示了统治者的腐化和人民的疾苦,深受大众欢迎。

由盛转衰时期的“诗圣 ”杜甫: 淳朴厚重,反映了当时的社会

现实,具有鲜明的现实主义风格,其诗有“诗史 ”之称。

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

(1)书法艺术

汉字的演变历程

金文 大篆 小篆

行书 楷书 隶书

甲骨文

草书

由繁到简

时间 特征

代表人物

东汉末年 书法成为一种艺术

蔡邕、蔡文姬父女

魏晋南北朝 隶书、草书、行书和楷书等 各种书体均已完备。

东晋王羲之博采众长、诸体兼

精,世称“书圣 ”

隋唐 融汇了南朝的秀美和北朝的 雄健,创出新风格 。

颜真卿气势雄浑的颜体、柳公

权骨力遒劲的柳体最为有名。

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

(1)书法艺术

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

(1)书法艺术

天下第一行书——王羲之的 《兰亭序》(摹本)

天下第二行书——颜真卿的《祭侄稿帖》(摹本)

时间 概况

代表

魏晋 南北朝 魏晋南北朝,绘画成就斐然; 东晋开始出现知名的专职画家。

顾恺之提出“ 以形写神 ”,代表作

品《女史箴图》、《洛神赋图》。

隋唐 绘画题材广泛,风格多样。 宗教画生活气息浓厚;人物画注 重表现人的形态;山水、花鸟也 成为绘画的主题。

唐朝的吴道子被尊称为“画圣 ”,

精于佛道、人物画,长于壁画创作。

代表作《送子天王图》

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

(2)绘画艺术

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

(2)绘画艺术

《洛神赋图》(摹本 局部)

魏晋时期 顾恺之《女史箴图》

通过这些图片你可以获得哪些 历史信息呢

云冈石窟佛像:主要是北魏时期开凿

的,这些雕像的共同特征是:面相丰满,

目大眉长,鼻梁高隆,直通额际,口唇

较厚,嘴角微微上翘 ,体现了原始

佛教的特点。

龙门石窟造像:面容清瘦,褒衣博带,

性格爽朗,风神飘逸,从侧面反映了孝

文帝改革的效果。

二、文学艺术

2、书法、绘画、雕塑与舞蹈

河南洛阳龙门石窟

山西大同云冈石窟

(3)雕塑艺术

类别 代表人物 主要成就

地位或影响

数学 南朝 祖冲之 世界上第一个将圆周率推演到 小数点后第7位数字的人

比欧洲早了近1000年

农学 北朝 贾思勰 《齐民要术》

我国现存最早的一部 完整的农书。

地理学 西晋 裴秀 绘制出《禹贡地域图》,

并提出了绘制地图的 方法

北魏 郦道元 《水经注》

综合性的地理著作

三、科技

1、魏晋南北朝时期的科技

1、魏晋南北朝时期的科技

材料分析:《齐民要术·种谷》 写道: “

顺天时,量地利,则用力少而成功多。任

情返道,劳而无获。 ”

想一想,为什么贾思勰强调农业生产要顺应

天时地利?

他认为只有掌握天时和土壤条件来进行生产,

才能获得好收成。

三、科技

贾思勰和《齐民要术》

领域

主要成就

建筑

隋朝工匠李春设计建造的赵州桥是世界上最古老的石拱桥。

印刷

唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍。

火药

唐中期的书籍记载了火药的配方。唐末,火药开始用于战争。

天文

唐朝天文学家僧一行测算出了地球子午线长度。

医学

唐朝医学家孙思邈完成医学名著《千金方》,全面总结了历代和当 时的医药学成就;

唐高宗时编修的《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典。

2、隋唐时期的科技成就:

三、科技

1、以佛教文化为纽带的中外交流:

(1)中印佛教之间的交流:

①东晋法显从长安出发,经西域至天竺,收集了

大批梵文经典,历时13年归国,后著《佛国记

》;

②唐朝玄奘在贞观初年也西行前往天竺取经,潜

心研究佛学多年,又到许多国家周游讲学,成为 公认的佛学大师。

四、中外文化交流

玄奘功绩: (1)携带大量佛经回到长安,为中国佛教的发展作出重大贡献;

(2)根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,是研究中

外交流史的珍贵文献。

玄奘取经回长安图 《大唐西域记》书影

1、以佛教文化为纽带的中外交流:

四、中外文化交流

③中国佛教对日本等周边国家佛教的发展有重要的贡献。

鉴真东渡: 在唐朝与日本的文化交流中,鉴真是最有影响的人物。 鉴 真(688—763年),俗姓淳于,扬州人, 14岁出家为僧,法号鉴真。他 对佛经深有研究,戒律部分尤其精熟。晚年受日僧礼请,东渡扶桑, 履险犯难,双目失明,终抵奈良。在传播佛教与盛唐文化上,有很大 的历史功绩。

1、以佛教文化为纽带的中外交流:

(2)中国佛教对周边国家的影响:

①唐朝高僧鉴真先后六次东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法;

②来到唐朝的日本高僧空海,回国时携带许多佛经和诗文集。

四、中外文化交流

1、以佛教文化为纽带的中外交流:

(2)中国佛教对周边国家的影响:

(1)概况:东渡日本,历尽艰辛,双目

失明, 6次乃成。在754年抵达日本。

(2)影响:在日本传授佛经,还传播

中国的医药、文学、书法、建筑、绘画

等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

郭沫若

鉴真盲目航东海, 一 片精诚照太清。

舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城。

唐招提寺是著名古寺院,位于日 本奈良市西京,公元759年由中国 唐朝高僧鉴真主持修建,被日本 政府定为一级国宝。

四、中外文化交流

——

文化现象

文化交流的表现

长安成为国际大都会

长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民

遣唐使

新罗、日本两国文化都受到唐朝的巨大影响。都向唐朝派

遣了许多使节和留学生,有的留学生还在唐朝考中了进士。

伊斯兰教传入

不少经海路来华的西亚商人在广州、泉州等港口城市定居,

还修建了清真寺。

对外交通发达

陆上丝绸之路和海上丝绸之路

2、其他方面的文化交流:

四、中外文化交流

同课章节目录