6.1.化学反应与能量变化 (含解析)巩固训练 -2023-2024学年高一下学期化学人教版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 6.1.化学反应与能量变化 (含解析)巩固训练 -2023-2024学年高一下学期化学人教版(2019)必修第二册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 510.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-05 09:50:54 | ||

图片预览

文档简介

6.1.化学反应与能量变化巩固训练-2023-2024学年高一下学期化学人教版(2019)必修第二册

一、单选题

1.将、和稀硫酸组成原电池装置,当导线中有电子通过时,下列说法正确的是

A.锌电极反应:,锌片上产生的

B.铜电极反应:,锌片溶解16.25g

C.电流由锌电极经导线流向铜电极

D.溶液中移向铜电极

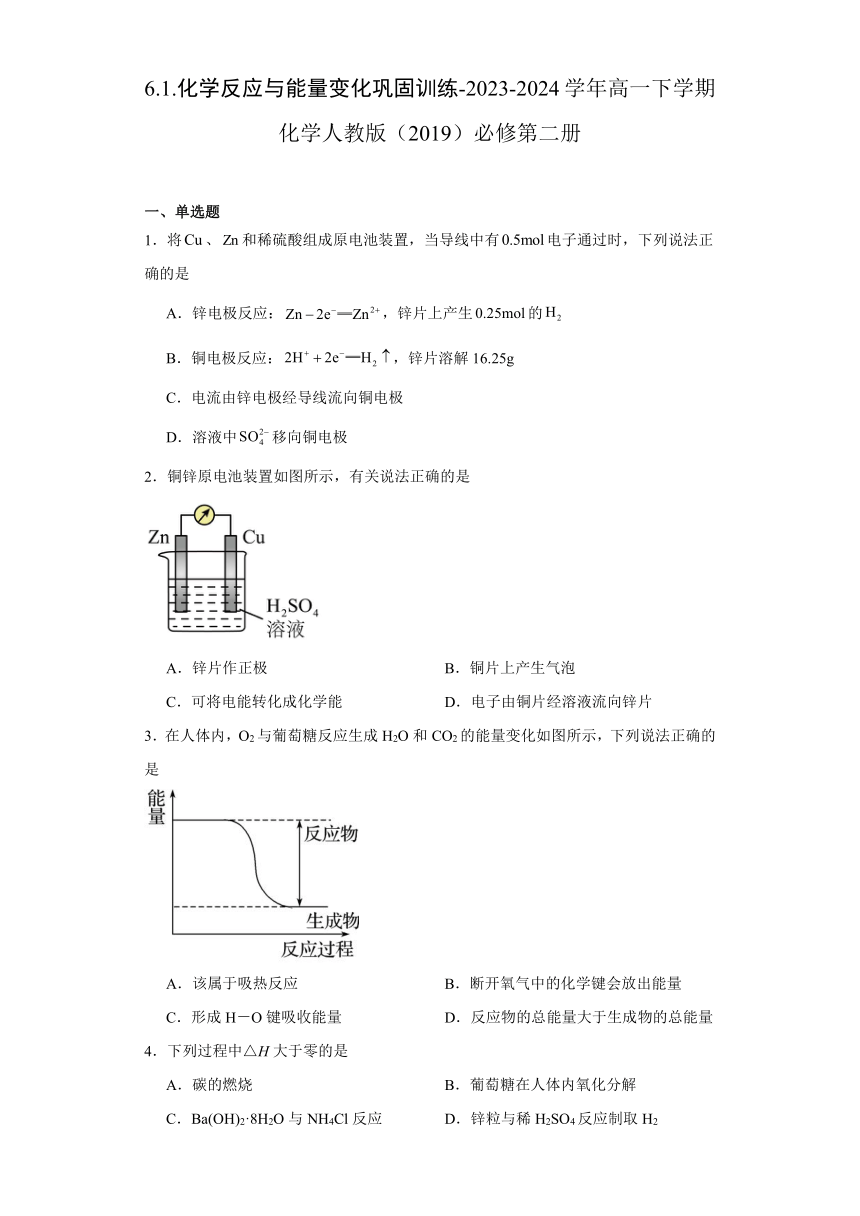

2.铜锌原电池装置如图所示,有关说法正确的是

A.锌片作正极 B.铜片上产生气泡

C.可将电能转化成化学能 D.电子由铜片经溶液流向锌片

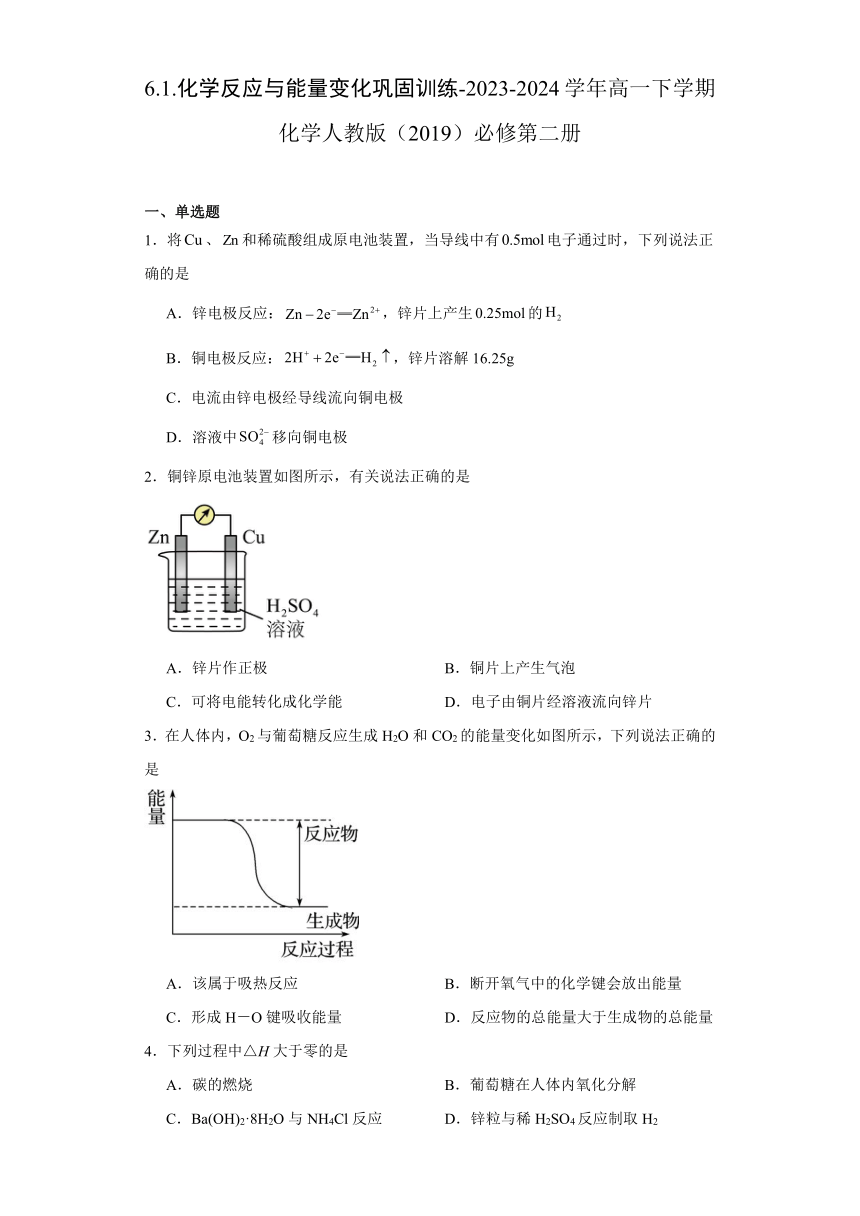

3.在人体内,O2与葡萄糖反应生成H2O和CO2的能量变化如图所示,下列说法正确的是

A.该属于吸热反应 B.断开氧气中的化学键会放出能量

C.形成H-O键吸收能量 D.反应物的总能量大于生成物的总能量

4.下列过程中△H大于零的是

A.碳的燃烧 B.葡萄糖在人体内氧化分解

C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应 D.锌粒与稀H2SO4反应制取H2

5.下列说法正确的是

A.凡是放热反应的发生均无需加热

B.凡是需要加热后才能发生的反应一定是吸热反应

C.伴有能量变化的物质变化都是化学变化

D.物质发生化学反应都伴随着能量变化

6.2021年6月17日,神舟十二号载人飞船成功将3名航天员送入中国空间站,这是中国人首次进入自己的空间站。下列说法错误的是

A.太阳电池翼伸展机构用到的是一种新型硅酸盐材料

B.空间站中用将转化为,含离子键和非极性键

C.运载火箭的燃料偏二甲肼()燃烧过程中化学能转化为热能

D.天和核心舱采用电推发动机“燃料”原子核含77个中子

7.下列说法正确的是

A.焓变是指1mol物质参加反应时的能量变化

B.当反应放热时△H>0,反应吸热时△H<0

C.在加热条件下发生的反应均为吸热反应

D.一个化学反应中,当反应物能量大于生成物能量时△H为“﹣”

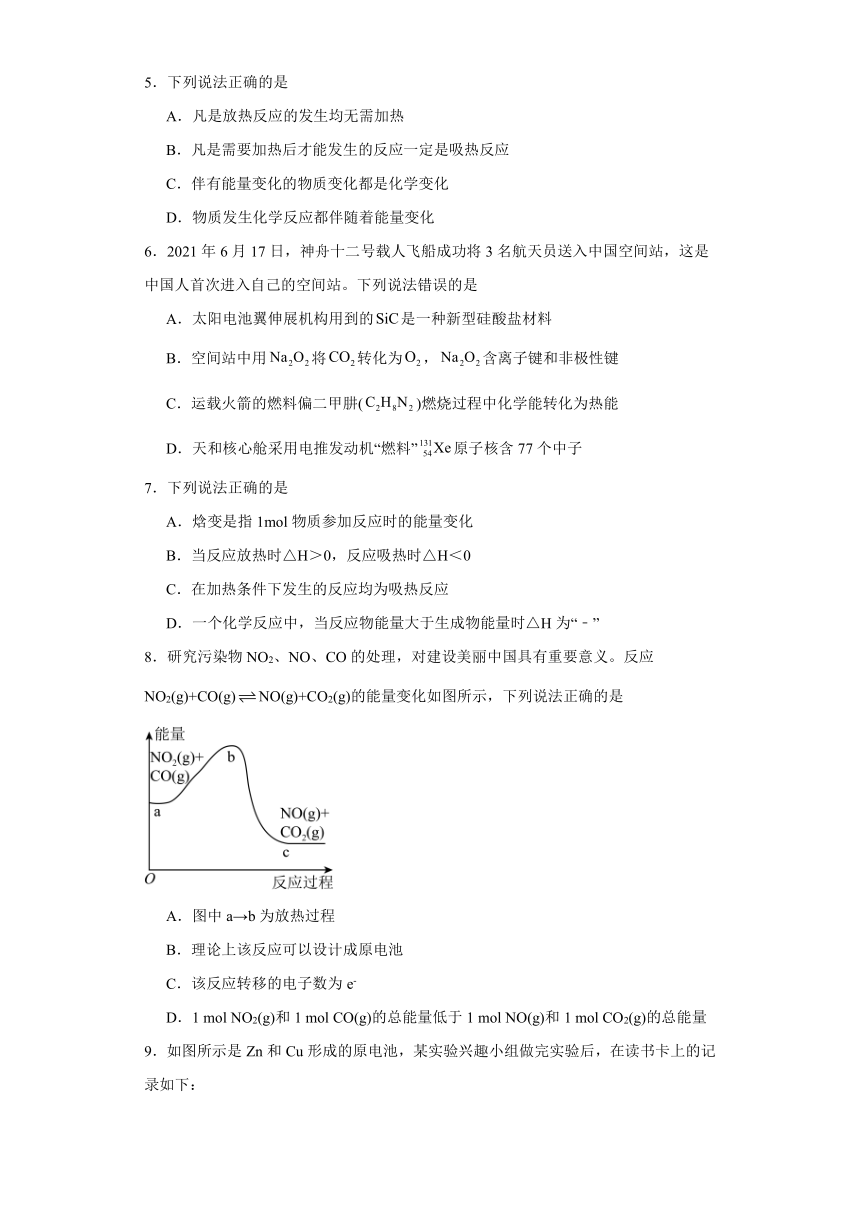

8.研究污染物NO2、NO、CO的处理,对建设美丽中国具有重要意义。反应NO2(g)+CO(g)NO(g)+CO2(g)的能量变化如图所示,下列说法正确的是

A.图中a→b为放热过程

B.理论上该反应可以设计成原电池

C.该反应转移的电子数为e-

D.1 mol NO2(g)和1 mol CO(g)的总能量低于1 mol NO(g)和1 mol CO2(g)的总能量

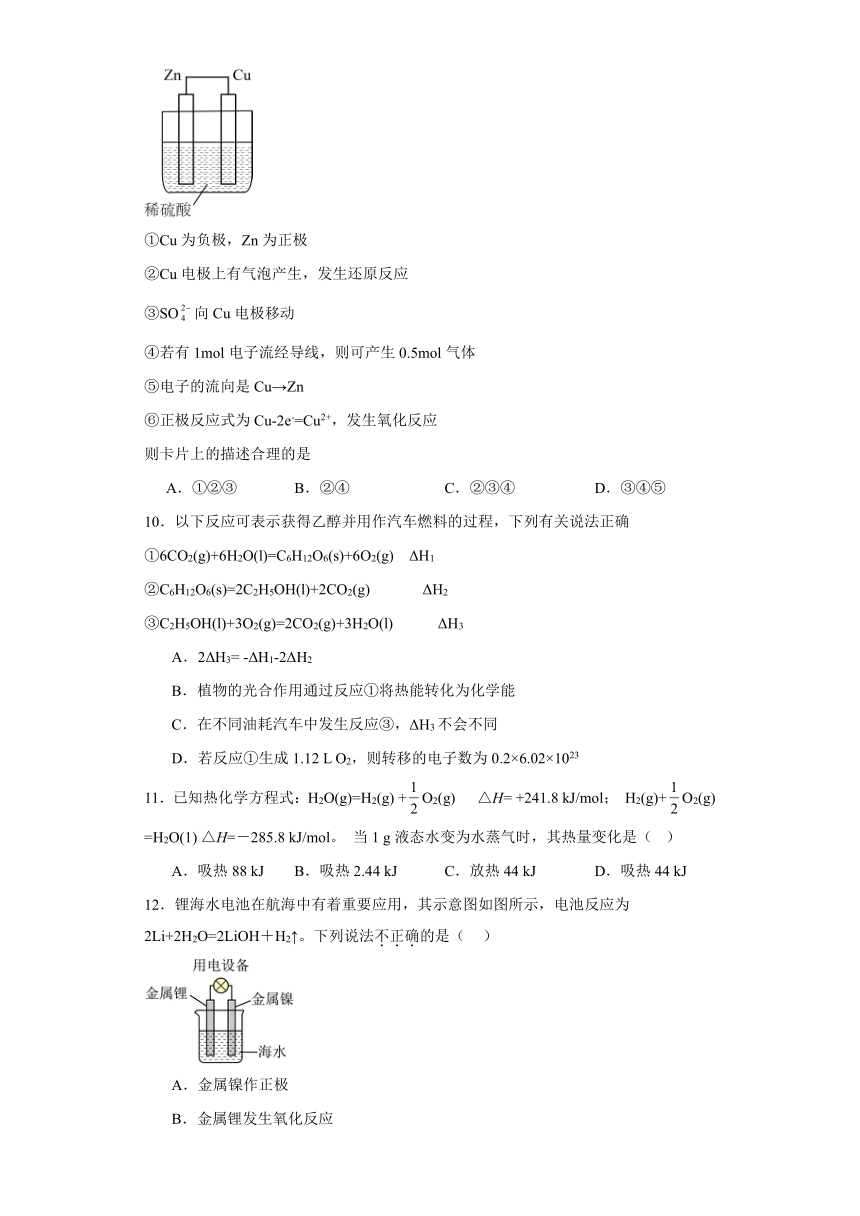

9.如图所示是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡上的记录如下:

①Cu为负极,Zn为正极

②Cu电极上有气泡产生,发生还原反应

③SO向Cu电极移动

④若有1mol电子流经导线,则可产生0.5mol气体

⑤电子的流向是Cu→Zn

⑥正极反应式为Cu-2e-=Cu2+,发生氧化反应

则卡片上的描述合理的是

A.①②③ B.②④ C.②③④ D.③④⑤

10.以下反应可表示获得乙醇并用作汽车燃料的过程,下列有关说法正确

①6CO2(g)+6H2O(l)=C6H12O6(s)+6O2(g) ΔH1

②C6H12O6(s)=2C2H5OH(l)+2CO2(g) ΔH2

③C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l) ΔH3

A.2ΔH3= -ΔH1-2ΔH2

B.植物的光合作用通过反应①将热能转化为化学能

C.在不同油耗汽车中发生反应③,ΔH3不会不同

D.若反应①生成1.12 L O2,则转移的电子数为0.2×6.02×1023

11.已知热化学方程式:H2O(g)=H2(g) +O2(g) △H= +241.8 kJ/mol; H2(g)+O2(g) =H2O(1) △H=-285.8 kJ/mol。 当1 g液态水变为水蒸气时,其热量变化是( )

A.吸热88 kJ B.吸热2.44 kJ C.放热44 kJ D.吸热44 kJ

12.锂海水电池在航海中有着重要应用,其示意图如图所示,电池反应为2Li+2H2O=2LiOH+H2↑。下列说法不正确的是( )

A.金属镍作正极

B.金属锂发生氧化反应

C.可将化学能转化为电能

D.电子从锂电极经海水流向镍电极

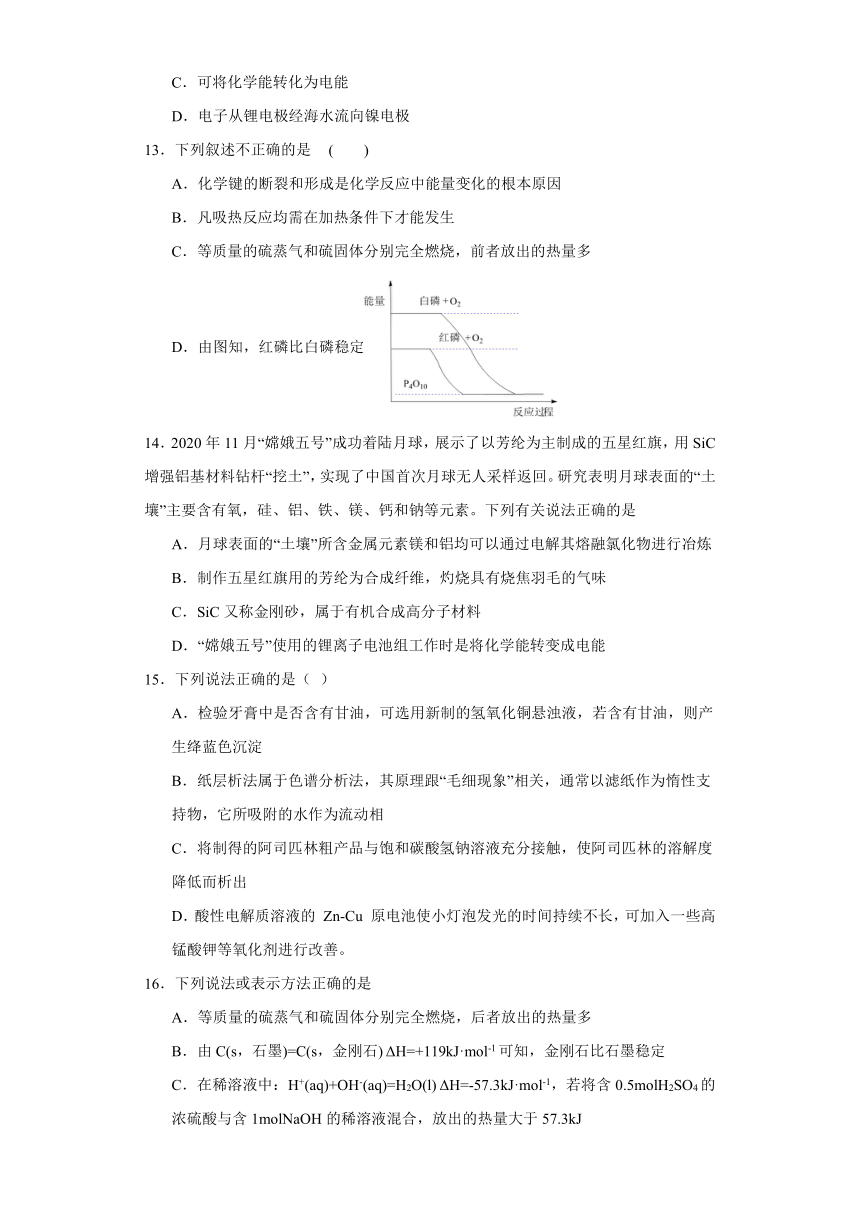

13.下列叙述不正确的是 ( )

A.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的根本原因

B.凡吸热反应均需在加热条件下才能发生

C.等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,前者放出的热量多

D.由图知,红磷比白磷稳定

14.2020年11月“嫦娥五号”成功着陆月球,展示了以芳纶为主制成的五星红旗,用SiC增强铝基材料钻杆“挖土”,实现了中国首次月球无人采样返回。研究表明月球表面的“土壤”主要含有氧,硅、铝、铁、镁、钙和钠等元素。下列有关说法正确的是

A.月球表面的“土壤”所含金属元素镁和铝均可以通过电解其熔融氯化物进行冶炼

B.制作五星红旗用的芳纶为合成纤维,灼烧具有烧焦羽毛的气味

C.SiC又称金刚砂,属于有机合成高分子材料

D.“嫦娥五号”使用的锂离子电池组工作时是将化学能转变成电能

15.下列说法正确的是( )

A.检验牙膏中是否含有甘油,可选用新制的氢氧化铜悬浊液,若含有甘油,则产生绛蓝色沉淀

B.纸层析法属于色谱分析法,其原理跟“毛细现象”相关,通常以滤纸作为惰性支持物,它所吸附的水作为流动相

C.将制得的阿司匹林粗产品与饱和碳酸氢钠溶液充分接触,使阿司匹林的溶解度降低而析出

D.酸性电解质溶液的 Zn-Cu 原电池使小灯泡发光的时间持续不长,可加入一些高锰酸钾等氧化剂进行改善。

16.下列说法或表示方法正确的是

A.等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量多

B.由C(s,石墨)=C(s,金刚石) ΔH=+119kJ·mol-1可知,金刚石比石墨稳定

C.在稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) ΔH=-57.3kJ·mol-1,若将含0.5molH2SO4的浓硫酸与含1molNaOH的稀溶液混合,放出的热量大于57.3kJ

D.在25℃、101kPa时,2gH2完全燃烧生成液态水,放出285.8kJ热量,表示氢气燃烧热的热化学方程式表示为2H2(g)+O2(g)=2H2O(l) ΔH=-571.6kJ·mol-1

17.蓄电池在放电时起原电池作用,铅蓄电池在放电时发生的电池反应式为:Pb+PbO2+2H2SO4═2PbSO4+2H2O。据此判断下列说法正确的是

A.放电时负极电极反应式:PbO2+4H+++2e- =PbSO4+2H2O

B.放电时,正负电极的质量均减少

C.转移2mol电子时,消耗硫酸2mol

D.若要使1mol PbO2转化,则经过溶液的电子数为2mol

18.下列有关热化学方程式的叙述正确的是

A.反应物的总能量低于生成物的总能量时,该反应必须加热才能发生

B.2H2(g)+ O2(g)= 2H2O(l) △H=-571.6kJ·mol-1,则氢气燃烧热为285.8kJ

C.HCl和NaOH反应的中和热ΔH=-57.3 kJ·mol-1,则稀H2SO4和稀Ca(OH)2溶液反应的中和热ΔH=-2×57.3 kJ·mol-1

D.测定盐酸和NaOH溶液的中和热时,每次实验均应测量三个温度,即盐酸起始温度、NaOH溶液起始温度和反应后的终止温度

19.下列说法中正确的是

A.因为3O2=2O3是吸热反应,所以臭氧比氧气的化学性质更活泼

B.需要加热的化学反应一定是吸热反应,不需要加热就能进行的反应一定是放热反应

C.吸热反应就是反应物的总能量比生成物的总能量高

D.物质发生化学反应时都伴随着能量变化,伴随能量变化的物质变化也一定是化学变化

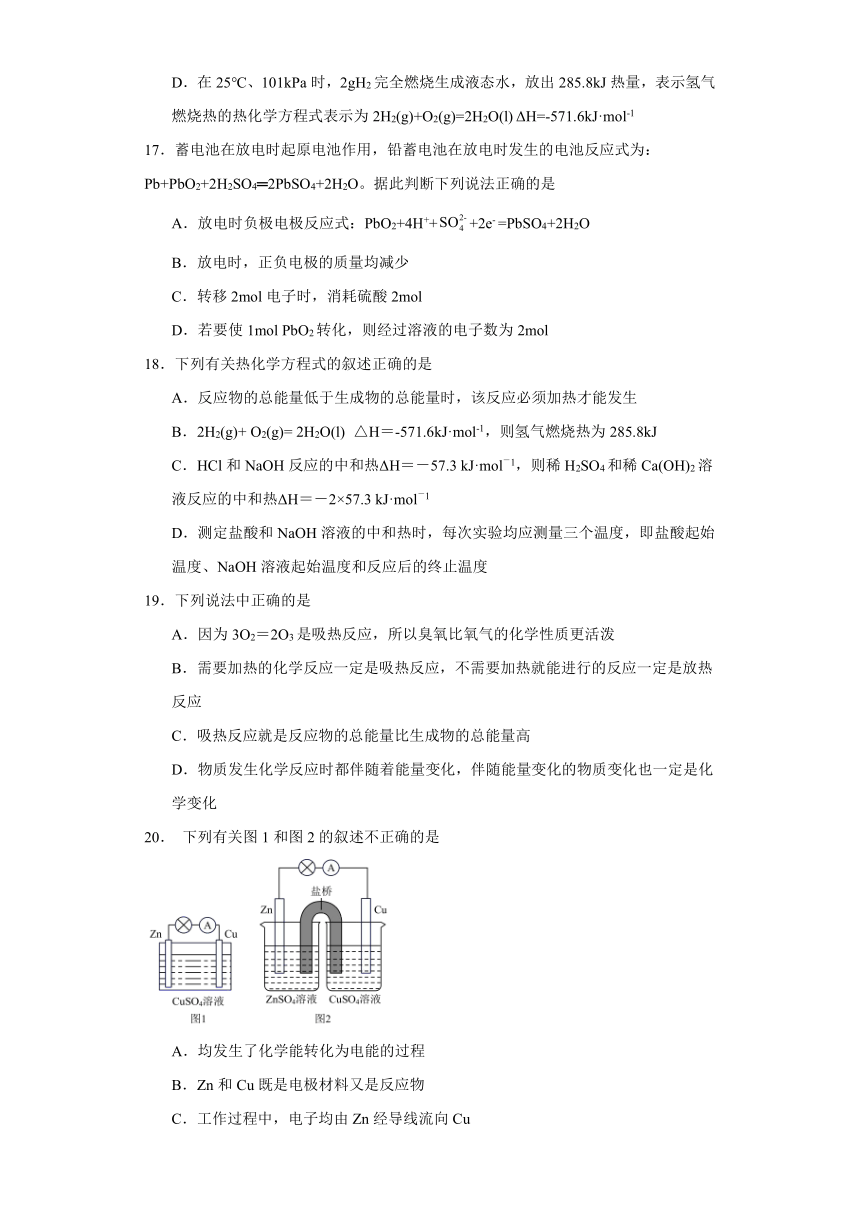

20. 下列有关图1和图2的叙述不正确的是

A.均发生了化学能转化为电能的过程

B.Zn和Cu既是电极材料又是反应物

C.工作过程中,电子均由Zn经导线流向Cu

D.相同条件下,图2比图1的能量利用效率高

21.下图各装置中,不能构成原电池的是

A. B.

C. D.

22.下列叙述正确的是

A.化学反应除了生成新的物质外,还伴随着能量的变化

B.物质燃烧不一定是放热反应

C.放热的化学反应不需要加热就能发生

D.吸热反应不加热就不会发生

23.我国科研人员研制出一种可充电电池,该电池中锂箔作负极,多孔碳布作正极,玻璃纤维作隔板,其电池结构如图所示,电池总反应为。下列说法错误的是

A.该电池属于二次电池

B.放电时正极反应式为

C.正、负极室均可用锂盐水溶液作电解质溶液

D.该电池的放电过程是一种固氮过程

24.LiFePO4电池具有稳定性高、安全、对环境友好等优点,可用于电动汽车电池反应为FePO4+LiLiFePO4。下列有关LiFePO4电池的说法不正确的是( )

A.该电池充电时,阳极的电极反应式为:LiFePO4-e-=FePO4+Li+

B.该电池可用H2SO4溶液作电解质溶液

C.该电池放电时,电池内部的Li+向正极移动

D.在该电池的放电过程中,电池正极的质量逐渐增加

25.钠离子电池具有资源广泛、价格低廉、环境友好、安全可靠的特点,特别适合于固定式大规模储能应用的需求。一种以Na2SO4水溶液为电解液的钠离子电池总反应为:NaTi2(PO4)3 +2Na2NiFeII (CN)6 Na3Ti2(PO4)3 +2NaNiFeIII(CN)6(注:其中P的化合价为+5,Fe的上标II、III代表其价态)。下列说法不正确的是

A.放电时NaTi2(PO4)3在正极发生还原反应

B.放电时负极材料中的Na+脱离电极进入溶液,同时溶液中的Na+嵌入到正极材料中

C.充电过程中阳极反应式为:2NaNiFeIII(CN)6+2Na++2e-=2Na2NiFeII (CN)6

D.该电池在较长时间的使用过程中电解质溶液中Na+的浓度基本保持不变

二、填空题

26.硝酸钾溶于水,溶质在水分子作用下向外扩散成离子,这是 (填“物理”或“化学”)过程, (填“放热”或“吸热”),硝酸钾溶于水,溶液温度下降,是因为 大于 所以溶液温度下降。

27.(1)氢氧燃料电池是一种高效无污染的清洁电池它分碱性(用KOH做电解质)和酸性(用硫酸做电解质)燃料电池。如果是酸性燃料电池,则正极反应方程式是 。

(2)科研人员设想用如图原电池装置生产硫酸,则负极的电极反应式为 。

28.如图是某化学兴趣小组探究不同条件下化学能转变为电能的装置。请回答下列问题:

(1)当电极 a 为 Al,电极 b 为 Cu,电解质溶液为浓硝酸时,该电池的 负极为 (填“Al”或“Cu”),正极的电极反应式为 。

(2)当电极 a 为 Al,电极 b 为 Mg,电解质溶液为氢氧化钠溶液时,该 电池负极的电极反应式为 ,当反应中收集到标准状况下 224 mL 气体时,消耗的电极质量为 g。

(3)燃料电池的工作原理是将燃料和氧化剂(如 O2)反应所产生的能量直接转化为电能。现设计一种燃料电池,以对气体吸附能力很强的 Pt 作为两个电极,甲烷为燃料,采用氢氧化钠溶液 为电解质溶液,则通甲烷的电极为 极(填“正”或“负”),该电池正极的电极反应式 为 ,该电池工作一段时间后,溶液中 OH-的浓度将 (填“增 大”、“减小”或“不变”)。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A.锌作负极,电极反应式为,锌片上不生成,A项错误;

B.铜作正极,电极反应式为,当导线中有0.5mol电子通过时,铜片上产生0.25mol,锌片溶解16.25g,B项正确;

C.导线中电子由锌电极流向铜电极,电流方向与之相反,C项错误;

D.溶液中的阴离子()移向负极(锌电极),D项错误。

故选:B。

2.B

【分析】Zn、Cu、硫酸溶液构成原电池,Zn比Cu活泼,Zn为负极、Cu为正极。

【详解】A. Zn比Cu活泼,Zn为负极,故A错误;

B. Cu为正极,氢离子在Cu片上得电子发生还原反应生成氢气,所以Cu片上有气泡产生,故B正确;

C. 该装置为原电池,可将化学能转化为电能,故C错误;

D. 在原电池中,电子从负极经导线流向正极,即电子从锌片经导线流向铜片,故D错误;

答案选B。

【点睛】注意电子不能通过电解质溶液,为易错点。

3.D

【详解】A.反应物总能量高于生成物总能量,属于放热反应,A错误;

B.断开化学键需要吸收能量,B错误;

C.形成化学键需要放出能量,C错误;

D.反应物总能量在上,生成物总能量在下,故反应物的总能量大于生成物的总能量,D正确;

故选D。

4.C

【分析】△H大于零的为吸热过程。

【详解】A.碳的燃烧是放热反应,其△H小于零,A不符合题意;

B.葡萄糖在人体内氧化分解是放热反应,其△H小于零,B不符合题意;

C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应是吸热反应,其△H大于零,C符合题意;

D.锌粒与稀H2SO4反应制取H2是放热反应,其△H小于零,D不符合题意。

本题选C。

5.D

【详解】A.吸热反应、放热反应与反应条件无关,有些放热反应的发生也需要加热,如煤炭燃烧,需先加热点燃,燃烧后才不需提供能量,A错误;

B.有些放热反应也需要加热,如铝热反应为放热反应,却需要高温,B错误;

C.伴有能量变化的物质变化不一定是化学变化,如物质的三态变化有能量变化,是物理变化,C错误;

D.化学变化是旧键断裂和新建形成的过程,断键和成键都有能量变化,D正确;

答案选D。

6.A

【详解】A.属于新型陶瓷,不属于硅酸盐材料,故A错误;

B.含有Na+和O之间的离子键和O-O之间的非极性键,故B正确;

C.运载火箭的燃料偏二甲肼()燃烧过程中化学能转化为热能,故C正确;

D.原子核的质量数为131,质子数为54,则含77个中子,故D正确;

故选A。

7.D

【详解】A.焓变与反应物的状态、反应物的物质的量、反应温度及压强有关,反应物的量越多则焓变值越大,A错误;

B.当反应放热时ΔH<0,反应吸热时ΔH>0,B错误;

C.反应的焓变与反应的条件是否加热没有直接关系,加热条件下发生的反应不一定是吸热反应,C错误;

D.一个化学反应中,当反应物的总能量大于生成物的总能量时,反应放热,ΔH为负值,反之是吸热,ΔH为正值,D正确;

答案选D。

8.B

【详解】A.a→b总能量增大,为吸热过程,A错误;

B.该反应属于氧化还原反应,有电子转移,理论上该反应可以设计成原电池,B正确;

C.没有参与反应的反应物的量,无法计算转移电子数,C错误;

D.由图可知:1 mol NO2(g)和1 mol CO(g)的总能量高于1 mol NO(g)和1 mol CO2(g)的总能量,D错误;

答案选B。

9.B

【分析】Zn和Cu形成的原电池,以稀硫酸作电解质溶液,Zn是负极失去电子,电极反应:Zn-2e-=Zn2+,Cu是正极,电极反应:2H++2e-=H2↑。

【详解】①据分析, Zn为负极,Cu为正极,①不合理;

②Cu电极上有气泡产生,发生还原反应,电极反应:2H++2e-=H2↑,②合理;

③原电池中阴离子朝负极移动,该电池中SO向Zn电极移动,③不合理;

④若有1mol电子流经导线,据分析,2H++2e-=H2↑,则可产生0.5mol氢气,④合理;

⑤电子的流向是从负极经外电路流向正极, Zn→Cu,⑤不合理;

⑥Cu为正极材料,起到导电作用,正极反应式为2H++2e-=H2↑,发生还原反应,⑥不合理;

合理的是②④,故选B。

10.C

【详解】A.由盖斯定律可知:-①-②=③×2,则2ΔH3=-ΔH1-ΔH2,A错误;

B.假设反应热均小于0,根据2ΔH3=-ΔH1-ΔH2可知ΔH2=-ΔH1-2ΔH3,则若ΔH1<0,ΔH3<0,则ΔH2>0,与假设矛盾,B错误;

C.焓变与反应的始态和终态有关,则在不同油耗汽车中发生反应③,ΔH3相同,C正确;

D.植物的光合作用利用太阳能,将太阳能转化成化学能,D错误;

故选C。

11.B

【详解】已知:①H2O(g)=H2(g) +O2(g) △H= +241.8 kJ/mol;

②H2(g)+O2(g) =H2O(1) △H=-285.8 kJ/mol。

根据盖斯定律,将①+②整理可得:H2O(g)= H2O(1) △H=-44 kJ/mol,表示1 mol水蒸气变为液体水放出44 kJ的热,则1 g水蒸气变为液体水放出热量为44 kJ÷18=2.44 kJ,所以1 g液态水变为水蒸气时,吸收热量为2.44 kJ,故合理选项是B。

12.D

【分析】根据总反应Li+2H2O=2LiOH+H2↑可知Li被氧化,则金属锂为负极,金属镍为正极。

【详解】A.金属锂发生还原反应为负极,则金属镍为正极,故A正确;

B.锂单质反应生成锂离子,化合价升高,发生氧化反应,故B正确;

C.原电池可将化学能转化为电能,故C正确;

D.电子不能在海水中移动,电子经导线由金属镍流向金属锂,故D错误;

故答案为D。

13.B

【详解】A.旧键断裂吸收能量,新键生成释放能量,化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因,A正确;

B.反应是吸热反应与反应是否需在加热条件下进行无关,如氯化铵与氢氧化钡晶体反应是吸热反应,但反应在常温下就能发生,B错误;

C.等质量的硫蒸气和硫固体相比较,硫蒸气具有的能量多,生成物含有的能量相同,因此完全燃烧硫蒸气放出的热量多,C正确;

D.物质含有的能量越低,物质的稳定性就越强。由图可知红磷含有的能量比白磷低,所以红磷比白磷更稳定,D正确;

故合理选项是B。

14.D

【详解】A.AlCl3是由分子构成的共价化合物,不能用于电解制取金属Al,而要采用电解熔融Al2O3方法冶炼Al,A错误;

B.制作五星红旗用的芳纶为合成纤维,不属于蛋白质,因此灼烧时不具有烧焦羽毛的气味,B错误;

C.SiC又称金刚砂,属于无机非金属材料,C错误;

D.“嫦娥五号”使用的锂离子电池组工作时发生化学反应产生新的物质,同时伴随着能量变化,将化学能转变成电能,D正确;

故合理选项是D。

15.C

【详解】 A.检验牙膏中是否含有甘油,可选用新制氢氧化铜悬浊液,若含有甘油,则产生绛蓝色溶液,故A错误;

B.层析技术是利用混合物中各组分的物理化学性质(分子的形状和大小,分子极性,吸附力,分子亲和力,分配系数等)的不同,使各组分以不同程度分布在固定相和流动相中,当流动相流过固定相时,各组分以不同的速度移动,而达到分离的技术,通常以滤纸作为惰性支持物,滤纸纤维吸附的水作为固定相,故B错误;

C.阿司匹林中含有羧基,可以和碳酸氢钠发生反应生成一种羧酸钠盐,是易溶于水的物质,过滤,将滤液酸化可以得到阿司匹林,故C正确;

D.加入高锰酸钾等氧化剂后加快反应的速率,亮度增加,但是持续时间变短,故D错误。

故答案为 C

【点睛】解决本题的关键是关注细节,比如A选项,得到的是溶液而不是沉淀。B选项是固定相而不是流动相。D选项是持续时间变短而不是变长等等,注重实验中的细节及物质的性质来分析解答,是我们做题时应该注意的。

16.C

【详解】A.硫固体变成硫蒸气要吸热,故等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,前者放出的热量多,A错误;

B.能量越低越稳定,故石墨更稳定,B错误;

C.浓硫酸加水稀释过程要放热,酸碱中和要放出热量,因此发生中和反应时放出的热量要大于57.3kJ,C正确;

D.表示氢气燃烧热的热化学方程式中氢气的系数应为1,代表1mol氢气完全燃烧,D错误;

故选C。

17.C

【详解】A.放电时负极失去电子,发生氧化反应,Pb为负极,电极方程式为Pb+-2e-=PbSO4,A错误;

B.放电时生成的PbSO4难溶于水,附着在正负电极上,因此放电时,正负电极的质量均增大,B错误;

C.根据电池反应式:Pb+PbO2+2H2SO4═2PbSO4+2H2O可知,转移2mol电子时,消耗2mol硫酸,C正确;

D.电子不能经过溶液,溶液是通过自由移动的离子导电的,D错误;

故选C。

18.D

【详解】A、反应物的总能量低于生成物的总能量时,反应为吸热反应,但有些吸热反应不需要加热就能发生,如氢氧化钡和氯化铵的反应,故A错误;

B、燃烧热的定义为:在25℃,100kPa时,1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量,叫做该物质的燃烧热,单位为kJ/mol。由2H2(g)+ O2(g)= 2H2O(l) △H=-571.6kJ·mol-1可知,氢气燃烧热为285.8kJ/mol,故B错误;

C、中和热的定义为:在稀溶液中,强酸跟强碱发生中和反应生成1 mol液态水时所释放的热量叫做中和热。由此可知,中和热与参加反应的物质的物质的量无关,且H2SO4和Ca(OH)2反应生成1mol水时放出的能量大于57.3 kJ,因除了生成水以外,还生成了微溶物CaSO4,其测出的中和热数据和盐酸和NaOH溶液的中和热不同,故C错误;

D、测定HCl和NaOH的中和热时,每次实验均应测量三个温度,即盐酸起始温度、NaOH起始温度和反应后最高温度,反应后最高温度即反应后终止温度,故D正确;

答案为D。

【点睛】中和热和燃烧热均为单位量,与参加反应的物质的物质的量无关,但需要注意相关热化学反应方程式是否符合燃烧热或中和热的定义。

19.A

【详解】A.因为3O2=2O3是吸热反应,那么臭氧比氧气的能量高,所以臭氧化学性质更活泼,故A正确;

B.一个反应的能量变化只与始终态有关,与反应的条件无关,如铝热反应需要高温引发却是剧烈的放热反应,故B错;

C.根据能量守恒,反应物的总能量高于生成物,多余的能量应该是释放出来,故C错;

D.物质的三态变化伴随着能量变化,但不是化学变化,故D错;

故选:A。

20.B

【分析】

【详解】A.两个装置分别为铜锌原电池、带有盐桥的铜锌原电池,均为化学能转化成电能,故说法正确;

B.锌比铜活泼,锌作负极,铜作正极,不是反应物,故说法错误;

C.根据原电池的工作原理,两个装置中,锌均作负极,电子从负极经外电路流向正极,故说法正确;

D.有盐桥装置能够产生持续的电流,能量利用率较高,所以图2比图1的能量利用效率高,故说法正确;

故选B。

21.D

【详解】考查原电池的构成,构成原电池的条件是活泼性不同的金属或金属和非金属,导线相连并插入到电解质溶液中,据此判断选项D不正确构成原电池,因为没有形成完整到闭合回路。答案选D。

22.A

【详解】A.化学反应的实质是旧化学键断裂新化学键生成,旧化学键断裂过程要吸热、新化学键生成过程要放热,所以化学反应除了生成新的物质外,还伴随着能量的变化,故A正确;

B. 物质燃烧反应一定是放热反应,故B错误;

C. 反应放热、吸热与反应条件无关,有的放热反应需要加热才能发生,如氢气和氧气需要点燃才能发生反应,故C错误;

D. 反应放热、吸热与反应条件无关,有的吸热反应常温下就能发生,如氢氧化钡晶体和氯化铵常温下反应,该反应为吸热反应,故D错误;

选A。

23.C

【详解】A.该电池为可充电电池,属于二次电池,故A正确;

B.放电时,得到电子,参与反应,电极反应式为,故B正确;

C.Li作负极,能与水发生反应,则负极室不可用锂盐水溶液作电解质溶液,故C错误;

D.放电时,电极反应式为,属于固氮过程,故D正确;

故选C。

24.B

【详解】A.放电时电池正极反应为:FePO4+Li++e-═LiFePO4,所以该电池充电时,阳极的电极反应式为:LiFePO4-e-═FePO4+Li+,故A正确;

B.锂与H2SO4溶液电离产生氢离子发生氧化还原反应,所以正极是氢离子得电子,生成氢气,故B错误;

C.原电池中阳离子向正极移动,则该电池放电时,电池内部的Li+向正极移动,故C正确;

D.正极反应式为FePO4+Li++e-═LiFePO4,所以电池正极的质量逐渐增加,故D正确;

故答案为B。

【点睛】考查原电池和电解池原理,侧重考查电极反应式的书写及反应类型判断,明确物质的性质及各个电极上发生的反应是解题关键,该电池反应中,放电时,负极反应式为Li-e-=Li+,正极反应式为FePO4+Li++e-═LiFePO4,充电时,阳极、阴极电极反应式与原电池正负极电极反应式正好相反。

25.C

【详解】A.由题意可知放电时负极为2Na2NiFeII(CN)6- 2e-=2NaNiFeIII(CN)6+ 2Na+,Na2NiFeII(CN)6失电子被氧化发生氧化反应,正极为:2NaTi2(PO4)3+2Na++2e-=Na3Ti2(PO4)3,NaTi2(PO4)3得电子被还原发生还原反应,故A项正确;

B.放电时负极材料中的Na+脱离电极进入溶液,同时溶液中的Na+嵌入到正极材料中,B项正确;

C.充电过程中阴极极反应式为:2NaNiFeIII(CN)6+2Na++2e-=2Na2NiFeII(CN)6,阳极:Na3Ti2(PO4)3-2e-=2NaTi2(PO4)3+2Na+,故C项错误;

D.该电池在较长时间的使用过程中电解质溶液中Na+的浓度基本保持不变,D项正确;

本题选C。

26. 物理 吸热 扩散吸热 水合放热

【详解】硝酸钾溶于水没有新物质生成,是物理变化;溶质溶于水时发生两种变化,即扩散吸热过程和水合放热过程。硝酸钾溶于水,溶液温度下降,说明整个过程吸热,扩散吸热大于水合放热。

27. O2+4e-+4H+=2H2O SO2-4e-+2H2O=SO+4H+

【详解】(1)氢氧燃料电池,电解质溶液呈酸性,则正极是氧气得电子和氢离子反应生成水,反应方程式是O2+4e-+4H+=2H2O;

(2)生产硫酸时,S元素化合价升高,二氧化硫在负极失电子发生氧化反应,电极反应式为:SO2-2e-+2H2O=SO+4H+。

28. Cu 2H++NO3-+e-=NO2+H2O Al+4OH-—3e-=AlO2-+2H2O 0.18 负 O2+2H2O+4e-=4OH- 减小

【分析】(1)Al、Cu、浓硝酸构成的原电池,Al在浓硝酸中钝化,Cu能和浓硝酸反应,Cu被氧化,作负极,硝酸根得电子被还原为二氧化氮;

(2)Al、Mg、NaOH溶液构成的原电池中,Al为负极,Mg为正极,负极上Al失去电子,正极上水中的氢离子得到电子;

(3)燃料电池中,燃料通入负极失电子发生氧化反应,正极通入氧气,发生还原反应。

【详解】(1)Al、Cu、浓硝酸构成的原电池,Al在浓硝酸中钝化,Cu能和浓硝酸反应,Cu被氧化,作负极,正极硝酸根离子得电子被还原为二氧化氮,电极反应式为2H++NO3-+e-═NO2↑+H2O;

(2)Al可与NaOH溶液发生氧化还原反应,离子反应为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,则Al为负极,Mg为正极,负极上Al失去电子,电极反应为Al+4OH--3e-═AlO2-+2H2O;当反应中收集到标准状况下224 mL即0.01mol气体时,消耗铝的质量为m

m=0.18g;

(3)燃料电池中,通入燃料的电极是负极,则通甲烷的电极为负极;正极通入氧气,发生还原反应,正极反应式是O2+2H2O+4e-=4OH-;电池总反应为CH4+2O2+2OH-=CO32-+3H2O,反应消耗氢氧化钠,所以该电池工作一段时间后,溶液中 OH-的浓度将减小

一、单选题

1.将、和稀硫酸组成原电池装置,当导线中有电子通过时,下列说法正确的是

A.锌电极反应:,锌片上产生的

B.铜电极反应:,锌片溶解16.25g

C.电流由锌电极经导线流向铜电极

D.溶液中移向铜电极

2.铜锌原电池装置如图所示,有关说法正确的是

A.锌片作正极 B.铜片上产生气泡

C.可将电能转化成化学能 D.电子由铜片经溶液流向锌片

3.在人体内,O2与葡萄糖反应生成H2O和CO2的能量变化如图所示,下列说法正确的是

A.该属于吸热反应 B.断开氧气中的化学键会放出能量

C.形成H-O键吸收能量 D.反应物的总能量大于生成物的总能量

4.下列过程中△H大于零的是

A.碳的燃烧 B.葡萄糖在人体内氧化分解

C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应 D.锌粒与稀H2SO4反应制取H2

5.下列说法正确的是

A.凡是放热反应的发生均无需加热

B.凡是需要加热后才能发生的反应一定是吸热反应

C.伴有能量变化的物质变化都是化学变化

D.物质发生化学反应都伴随着能量变化

6.2021年6月17日,神舟十二号载人飞船成功将3名航天员送入中国空间站,这是中国人首次进入自己的空间站。下列说法错误的是

A.太阳电池翼伸展机构用到的是一种新型硅酸盐材料

B.空间站中用将转化为,含离子键和非极性键

C.运载火箭的燃料偏二甲肼()燃烧过程中化学能转化为热能

D.天和核心舱采用电推发动机“燃料”原子核含77个中子

7.下列说法正确的是

A.焓变是指1mol物质参加反应时的能量变化

B.当反应放热时△H>0,反应吸热时△H<0

C.在加热条件下发生的反应均为吸热反应

D.一个化学反应中,当反应物能量大于生成物能量时△H为“﹣”

8.研究污染物NO2、NO、CO的处理,对建设美丽中国具有重要意义。反应NO2(g)+CO(g)NO(g)+CO2(g)的能量变化如图所示,下列说法正确的是

A.图中a→b为放热过程

B.理论上该反应可以设计成原电池

C.该反应转移的电子数为e-

D.1 mol NO2(g)和1 mol CO(g)的总能量低于1 mol NO(g)和1 mol CO2(g)的总能量

9.如图所示是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡上的记录如下:

①Cu为负极,Zn为正极

②Cu电极上有气泡产生,发生还原反应

③SO向Cu电极移动

④若有1mol电子流经导线,则可产生0.5mol气体

⑤电子的流向是Cu→Zn

⑥正极反应式为Cu-2e-=Cu2+,发生氧化反应

则卡片上的描述合理的是

A.①②③ B.②④ C.②③④ D.③④⑤

10.以下反应可表示获得乙醇并用作汽车燃料的过程,下列有关说法正确

①6CO2(g)+6H2O(l)=C6H12O6(s)+6O2(g) ΔH1

②C6H12O6(s)=2C2H5OH(l)+2CO2(g) ΔH2

③C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l) ΔH3

A.2ΔH3= -ΔH1-2ΔH2

B.植物的光合作用通过反应①将热能转化为化学能

C.在不同油耗汽车中发生反应③,ΔH3不会不同

D.若反应①生成1.12 L O2,则转移的电子数为0.2×6.02×1023

11.已知热化学方程式:H2O(g)=H2(g) +O2(g) △H= +241.8 kJ/mol; H2(g)+O2(g) =H2O(1) △H=-285.8 kJ/mol。 当1 g液态水变为水蒸气时,其热量变化是( )

A.吸热88 kJ B.吸热2.44 kJ C.放热44 kJ D.吸热44 kJ

12.锂海水电池在航海中有着重要应用,其示意图如图所示,电池反应为2Li+2H2O=2LiOH+H2↑。下列说法不正确的是( )

A.金属镍作正极

B.金属锂发生氧化反应

C.可将化学能转化为电能

D.电子从锂电极经海水流向镍电极

13.下列叙述不正确的是 ( )

A.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的根本原因

B.凡吸热反应均需在加热条件下才能发生

C.等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,前者放出的热量多

D.由图知,红磷比白磷稳定

14.2020年11月“嫦娥五号”成功着陆月球,展示了以芳纶为主制成的五星红旗,用SiC增强铝基材料钻杆“挖土”,实现了中国首次月球无人采样返回。研究表明月球表面的“土壤”主要含有氧,硅、铝、铁、镁、钙和钠等元素。下列有关说法正确的是

A.月球表面的“土壤”所含金属元素镁和铝均可以通过电解其熔融氯化物进行冶炼

B.制作五星红旗用的芳纶为合成纤维,灼烧具有烧焦羽毛的气味

C.SiC又称金刚砂,属于有机合成高分子材料

D.“嫦娥五号”使用的锂离子电池组工作时是将化学能转变成电能

15.下列说法正确的是( )

A.检验牙膏中是否含有甘油,可选用新制的氢氧化铜悬浊液,若含有甘油,则产生绛蓝色沉淀

B.纸层析法属于色谱分析法,其原理跟“毛细现象”相关,通常以滤纸作为惰性支持物,它所吸附的水作为流动相

C.将制得的阿司匹林粗产品与饱和碳酸氢钠溶液充分接触,使阿司匹林的溶解度降低而析出

D.酸性电解质溶液的 Zn-Cu 原电池使小灯泡发光的时间持续不长,可加入一些高锰酸钾等氧化剂进行改善。

16.下列说法或表示方法正确的是

A.等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量多

B.由C(s,石墨)=C(s,金刚石) ΔH=+119kJ·mol-1可知,金刚石比石墨稳定

C.在稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) ΔH=-57.3kJ·mol-1,若将含0.5molH2SO4的浓硫酸与含1molNaOH的稀溶液混合,放出的热量大于57.3kJ

D.在25℃、101kPa时,2gH2完全燃烧生成液态水,放出285.8kJ热量,表示氢气燃烧热的热化学方程式表示为2H2(g)+O2(g)=2H2O(l) ΔH=-571.6kJ·mol-1

17.蓄电池在放电时起原电池作用,铅蓄电池在放电时发生的电池反应式为:Pb+PbO2+2H2SO4═2PbSO4+2H2O。据此判断下列说法正确的是

A.放电时负极电极反应式:PbO2+4H+++2e- =PbSO4+2H2O

B.放电时,正负电极的质量均减少

C.转移2mol电子时,消耗硫酸2mol

D.若要使1mol PbO2转化,则经过溶液的电子数为2mol

18.下列有关热化学方程式的叙述正确的是

A.反应物的总能量低于生成物的总能量时,该反应必须加热才能发生

B.2H2(g)+ O2(g)= 2H2O(l) △H=-571.6kJ·mol-1,则氢气燃烧热为285.8kJ

C.HCl和NaOH反应的中和热ΔH=-57.3 kJ·mol-1,则稀H2SO4和稀Ca(OH)2溶液反应的中和热ΔH=-2×57.3 kJ·mol-1

D.测定盐酸和NaOH溶液的中和热时,每次实验均应测量三个温度,即盐酸起始温度、NaOH溶液起始温度和反应后的终止温度

19.下列说法中正确的是

A.因为3O2=2O3是吸热反应,所以臭氧比氧气的化学性质更活泼

B.需要加热的化学反应一定是吸热反应,不需要加热就能进行的反应一定是放热反应

C.吸热反应就是反应物的总能量比生成物的总能量高

D.物质发生化学反应时都伴随着能量变化,伴随能量变化的物质变化也一定是化学变化

20. 下列有关图1和图2的叙述不正确的是

A.均发生了化学能转化为电能的过程

B.Zn和Cu既是电极材料又是反应物

C.工作过程中,电子均由Zn经导线流向Cu

D.相同条件下,图2比图1的能量利用效率高

21.下图各装置中,不能构成原电池的是

A. B.

C. D.

22.下列叙述正确的是

A.化学反应除了生成新的物质外,还伴随着能量的变化

B.物质燃烧不一定是放热反应

C.放热的化学反应不需要加热就能发生

D.吸热反应不加热就不会发生

23.我国科研人员研制出一种可充电电池,该电池中锂箔作负极,多孔碳布作正极,玻璃纤维作隔板,其电池结构如图所示,电池总反应为。下列说法错误的是

A.该电池属于二次电池

B.放电时正极反应式为

C.正、负极室均可用锂盐水溶液作电解质溶液

D.该电池的放电过程是一种固氮过程

24.LiFePO4电池具有稳定性高、安全、对环境友好等优点,可用于电动汽车电池反应为FePO4+LiLiFePO4。下列有关LiFePO4电池的说法不正确的是( )

A.该电池充电时,阳极的电极反应式为:LiFePO4-e-=FePO4+Li+

B.该电池可用H2SO4溶液作电解质溶液

C.该电池放电时,电池内部的Li+向正极移动

D.在该电池的放电过程中,电池正极的质量逐渐增加

25.钠离子电池具有资源广泛、价格低廉、环境友好、安全可靠的特点,特别适合于固定式大规模储能应用的需求。一种以Na2SO4水溶液为电解液的钠离子电池总反应为:NaTi2(PO4)3 +2Na2NiFeII (CN)6 Na3Ti2(PO4)3 +2NaNiFeIII(CN)6(注:其中P的化合价为+5,Fe的上标II、III代表其价态)。下列说法不正确的是

A.放电时NaTi2(PO4)3在正极发生还原反应

B.放电时负极材料中的Na+脱离电极进入溶液,同时溶液中的Na+嵌入到正极材料中

C.充电过程中阳极反应式为:2NaNiFeIII(CN)6+2Na++2e-=2Na2NiFeII (CN)6

D.该电池在较长时间的使用过程中电解质溶液中Na+的浓度基本保持不变

二、填空题

26.硝酸钾溶于水,溶质在水分子作用下向外扩散成离子,这是 (填“物理”或“化学”)过程, (填“放热”或“吸热”),硝酸钾溶于水,溶液温度下降,是因为 大于 所以溶液温度下降。

27.(1)氢氧燃料电池是一种高效无污染的清洁电池它分碱性(用KOH做电解质)和酸性(用硫酸做电解质)燃料电池。如果是酸性燃料电池,则正极反应方程式是 。

(2)科研人员设想用如图原电池装置生产硫酸,则负极的电极反应式为 。

28.如图是某化学兴趣小组探究不同条件下化学能转变为电能的装置。请回答下列问题:

(1)当电极 a 为 Al,电极 b 为 Cu,电解质溶液为浓硝酸时,该电池的 负极为 (填“Al”或“Cu”),正极的电极反应式为 。

(2)当电极 a 为 Al,电极 b 为 Mg,电解质溶液为氢氧化钠溶液时,该 电池负极的电极反应式为 ,当反应中收集到标准状况下 224 mL 气体时,消耗的电极质量为 g。

(3)燃料电池的工作原理是将燃料和氧化剂(如 O2)反应所产生的能量直接转化为电能。现设计一种燃料电池,以对气体吸附能力很强的 Pt 作为两个电极,甲烷为燃料,采用氢氧化钠溶液 为电解质溶液,则通甲烷的电极为 极(填“正”或“负”),该电池正极的电极反应式 为 ,该电池工作一段时间后,溶液中 OH-的浓度将 (填“增 大”、“减小”或“不变”)。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A.锌作负极,电极反应式为,锌片上不生成,A项错误;

B.铜作正极,电极反应式为,当导线中有0.5mol电子通过时,铜片上产生0.25mol,锌片溶解16.25g,B项正确;

C.导线中电子由锌电极流向铜电极,电流方向与之相反,C项错误;

D.溶液中的阴离子()移向负极(锌电极),D项错误。

故选:B。

2.B

【分析】Zn、Cu、硫酸溶液构成原电池,Zn比Cu活泼,Zn为负极、Cu为正极。

【详解】A. Zn比Cu活泼,Zn为负极,故A错误;

B. Cu为正极,氢离子在Cu片上得电子发生还原反应生成氢气,所以Cu片上有气泡产生,故B正确;

C. 该装置为原电池,可将化学能转化为电能,故C错误;

D. 在原电池中,电子从负极经导线流向正极,即电子从锌片经导线流向铜片,故D错误;

答案选B。

【点睛】注意电子不能通过电解质溶液,为易错点。

3.D

【详解】A.反应物总能量高于生成物总能量,属于放热反应,A错误;

B.断开化学键需要吸收能量,B错误;

C.形成化学键需要放出能量,C错误;

D.反应物总能量在上,生成物总能量在下,故反应物的总能量大于生成物的总能量,D正确;

故选D。

4.C

【分析】△H大于零的为吸热过程。

【详解】A.碳的燃烧是放热反应,其△H小于零,A不符合题意;

B.葡萄糖在人体内氧化分解是放热反应,其△H小于零,B不符合题意;

C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应是吸热反应,其△H大于零,C符合题意;

D.锌粒与稀H2SO4反应制取H2是放热反应,其△H小于零,D不符合题意。

本题选C。

5.D

【详解】A.吸热反应、放热反应与反应条件无关,有些放热反应的发生也需要加热,如煤炭燃烧,需先加热点燃,燃烧后才不需提供能量,A错误;

B.有些放热反应也需要加热,如铝热反应为放热反应,却需要高温,B错误;

C.伴有能量变化的物质变化不一定是化学变化,如物质的三态变化有能量变化,是物理变化,C错误;

D.化学变化是旧键断裂和新建形成的过程,断键和成键都有能量变化,D正确;

答案选D。

6.A

【详解】A.属于新型陶瓷,不属于硅酸盐材料,故A错误;

B.含有Na+和O之间的离子键和O-O之间的非极性键,故B正确;

C.运载火箭的燃料偏二甲肼()燃烧过程中化学能转化为热能,故C正确;

D.原子核的质量数为131,质子数为54,则含77个中子,故D正确;

故选A。

7.D

【详解】A.焓变与反应物的状态、反应物的物质的量、反应温度及压强有关,反应物的量越多则焓变值越大,A错误;

B.当反应放热时ΔH<0,反应吸热时ΔH>0,B错误;

C.反应的焓变与反应的条件是否加热没有直接关系,加热条件下发生的反应不一定是吸热反应,C错误;

D.一个化学反应中,当反应物的总能量大于生成物的总能量时,反应放热,ΔH为负值,反之是吸热,ΔH为正值,D正确;

答案选D。

8.B

【详解】A.a→b总能量增大,为吸热过程,A错误;

B.该反应属于氧化还原反应,有电子转移,理论上该反应可以设计成原电池,B正确;

C.没有参与反应的反应物的量,无法计算转移电子数,C错误;

D.由图可知:1 mol NO2(g)和1 mol CO(g)的总能量高于1 mol NO(g)和1 mol CO2(g)的总能量,D错误;

答案选B。

9.B

【分析】Zn和Cu形成的原电池,以稀硫酸作电解质溶液,Zn是负极失去电子,电极反应:Zn-2e-=Zn2+,Cu是正极,电极反应:2H++2e-=H2↑。

【详解】①据分析, Zn为负极,Cu为正极,①不合理;

②Cu电极上有气泡产生,发生还原反应,电极反应:2H++2e-=H2↑,②合理;

③原电池中阴离子朝负极移动,该电池中SO向Zn电极移动,③不合理;

④若有1mol电子流经导线,据分析,2H++2e-=H2↑,则可产生0.5mol氢气,④合理;

⑤电子的流向是从负极经外电路流向正极, Zn→Cu,⑤不合理;

⑥Cu为正极材料,起到导电作用,正极反应式为2H++2e-=H2↑,发生还原反应,⑥不合理;

合理的是②④,故选B。

10.C

【详解】A.由盖斯定律可知:-①-②=③×2,则2ΔH3=-ΔH1-ΔH2,A错误;

B.假设反应热均小于0,根据2ΔH3=-ΔH1-ΔH2可知ΔH2=-ΔH1-2ΔH3,则若ΔH1<0,ΔH3<0,则ΔH2>0,与假设矛盾,B错误;

C.焓变与反应的始态和终态有关,则在不同油耗汽车中发生反应③,ΔH3相同,C正确;

D.植物的光合作用利用太阳能,将太阳能转化成化学能,D错误;

故选C。

11.B

【详解】已知:①H2O(g)=H2(g) +O2(g) △H= +241.8 kJ/mol;

②H2(g)+O2(g) =H2O(1) △H=-285.8 kJ/mol。

根据盖斯定律,将①+②整理可得:H2O(g)= H2O(1) △H=-44 kJ/mol,表示1 mol水蒸气变为液体水放出44 kJ的热,则1 g水蒸气变为液体水放出热量为44 kJ÷18=2.44 kJ,所以1 g液态水变为水蒸气时,吸收热量为2.44 kJ,故合理选项是B。

12.D

【分析】根据总反应Li+2H2O=2LiOH+H2↑可知Li被氧化,则金属锂为负极,金属镍为正极。

【详解】A.金属锂发生还原反应为负极,则金属镍为正极,故A正确;

B.锂单质反应生成锂离子,化合价升高,发生氧化反应,故B正确;

C.原电池可将化学能转化为电能,故C正确;

D.电子不能在海水中移动,电子经导线由金属镍流向金属锂,故D错误;

故答案为D。

13.B

【详解】A.旧键断裂吸收能量,新键生成释放能量,化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因,A正确;

B.反应是吸热反应与反应是否需在加热条件下进行无关,如氯化铵与氢氧化钡晶体反应是吸热反应,但反应在常温下就能发生,B错误;

C.等质量的硫蒸气和硫固体相比较,硫蒸气具有的能量多,生成物含有的能量相同,因此完全燃烧硫蒸气放出的热量多,C正确;

D.物质含有的能量越低,物质的稳定性就越强。由图可知红磷含有的能量比白磷低,所以红磷比白磷更稳定,D正确;

故合理选项是B。

14.D

【详解】A.AlCl3是由分子构成的共价化合物,不能用于电解制取金属Al,而要采用电解熔融Al2O3方法冶炼Al,A错误;

B.制作五星红旗用的芳纶为合成纤维,不属于蛋白质,因此灼烧时不具有烧焦羽毛的气味,B错误;

C.SiC又称金刚砂,属于无机非金属材料,C错误;

D.“嫦娥五号”使用的锂离子电池组工作时发生化学反应产生新的物质,同时伴随着能量变化,将化学能转变成电能,D正确;

故合理选项是D。

15.C

【详解】 A.检验牙膏中是否含有甘油,可选用新制氢氧化铜悬浊液,若含有甘油,则产生绛蓝色溶液,故A错误;

B.层析技术是利用混合物中各组分的物理化学性质(分子的形状和大小,分子极性,吸附力,分子亲和力,分配系数等)的不同,使各组分以不同程度分布在固定相和流动相中,当流动相流过固定相时,各组分以不同的速度移动,而达到分离的技术,通常以滤纸作为惰性支持物,滤纸纤维吸附的水作为固定相,故B错误;

C.阿司匹林中含有羧基,可以和碳酸氢钠发生反应生成一种羧酸钠盐,是易溶于水的物质,过滤,将滤液酸化可以得到阿司匹林,故C正确;

D.加入高锰酸钾等氧化剂后加快反应的速率,亮度增加,但是持续时间变短,故D错误。

故答案为 C

【点睛】解决本题的关键是关注细节,比如A选项,得到的是溶液而不是沉淀。B选项是固定相而不是流动相。D选项是持续时间变短而不是变长等等,注重实验中的细节及物质的性质来分析解答,是我们做题时应该注意的。

16.C

【详解】A.硫固体变成硫蒸气要吸热,故等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,前者放出的热量多,A错误;

B.能量越低越稳定,故石墨更稳定,B错误;

C.浓硫酸加水稀释过程要放热,酸碱中和要放出热量,因此发生中和反应时放出的热量要大于57.3kJ,C正确;

D.表示氢气燃烧热的热化学方程式中氢气的系数应为1,代表1mol氢气完全燃烧,D错误;

故选C。

17.C

【详解】A.放电时负极失去电子,发生氧化反应,Pb为负极,电极方程式为Pb+-2e-=PbSO4,A错误;

B.放电时生成的PbSO4难溶于水,附着在正负电极上,因此放电时,正负电极的质量均增大,B错误;

C.根据电池反应式:Pb+PbO2+2H2SO4═2PbSO4+2H2O可知,转移2mol电子时,消耗2mol硫酸,C正确;

D.电子不能经过溶液,溶液是通过自由移动的离子导电的,D错误;

故选C。

18.D

【详解】A、反应物的总能量低于生成物的总能量时,反应为吸热反应,但有些吸热反应不需要加热就能发生,如氢氧化钡和氯化铵的反应,故A错误;

B、燃烧热的定义为:在25℃,100kPa时,1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量,叫做该物质的燃烧热,单位为kJ/mol。由2H2(g)+ O2(g)= 2H2O(l) △H=-571.6kJ·mol-1可知,氢气燃烧热为285.8kJ/mol,故B错误;

C、中和热的定义为:在稀溶液中,强酸跟强碱发生中和反应生成1 mol液态水时所释放的热量叫做中和热。由此可知,中和热与参加反应的物质的物质的量无关,且H2SO4和Ca(OH)2反应生成1mol水时放出的能量大于57.3 kJ,因除了生成水以外,还生成了微溶物CaSO4,其测出的中和热数据和盐酸和NaOH溶液的中和热不同,故C错误;

D、测定HCl和NaOH的中和热时,每次实验均应测量三个温度,即盐酸起始温度、NaOH起始温度和反应后最高温度,反应后最高温度即反应后终止温度,故D正确;

答案为D。

【点睛】中和热和燃烧热均为单位量,与参加反应的物质的物质的量无关,但需要注意相关热化学反应方程式是否符合燃烧热或中和热的定义。

19.A

【详解】A.因为3O2=2O3是吸热反应,那么臭氧比氧气的能量高,所以臭氧化学性质更活泼,故A正确;

B.一个反应的能量变化只与始终态有关,与反应的条件无关,如铝热反应需要高温引发却是剧烈的放热反应,故B错;

C.根据能量守恒,反应物的总能量高于生成物,多余的能量应该是释放出来,故C错;

D.物质的三态变化伴随着能量变化,但不是化学变化,故D错;

故选:A。

20.B

【分析】

【详解】A.两个装置分别为铜锌原电池、带有盐桥的铜锌原电池,均为化学能转化成电能,故说法正确;

B.锌比铜活泼,锌作负极,铜作正极,不是反应物,故说法错误;

C.根据原电池的工作原理,两个装置中,锌均作负极,电子从负极经外电路流向正极,故说法正确;

D.有盐桥装置能够产生持续的电流,能量利用率较高,所以图2比图1的能量利用效率高,故说法正确;

故选B。

21.D

【详解】考查原电池的构成,构成原电池的条件是活泼性不同的金属或金属和非金属,导线相连并插入到电解质溶液中,据此判断选项D不正确构成原电池,因为没有形成完整到闭合回路。答案选D。

22.A

【详解】A.化学反应的实质是旧化学键断裂新化学键生成,旧化学键断裂过程要吸热、新化学键生成过程要放热,所以化学反应除了生成新的物质外,还伴随着能量的变化,故A正确;

B. 物质燃烧反应一定是放热反应,故B错误;

C. 反应放热、吸热与反应条件无关,有的放热反应需要加热才能发生,如氢气和氧气需要点燃才能发生反应,故C错误;

D. 反应放热、吸热与反应条件无关,有的吸热反应常温下就能发生,如氢氧化钡晶体和氯化铵常温下反应,该反应为吸热反应,故D错误;

选A。

23.C

【详解】A.该电池为可充电电池,属于二次电池,故A正确;

B.放电时,得到电子,参与反应,电极反应式为,故B正确;

C.Li作负极,能与水发生反应,则负极室不可用锂盐水溶液作电解质溶液,故C错误;

D.放电时,电极反应式为,属于固氮过程,故D正确;

故选C。

24.B

【详解】A.放电时电池正极反应为:FePO4+Li++e-═LiFePO4,所以该电池充电时,阳极的电极反应式为:LiFePO4-e-═FePO4+Li+,故A正确;

B.锂与H2SO4溶液电离产生氢离子发生氧化还原反应,所以正极是氢离子得电子,生成氢气,故B错误;

C.原电池中阳离子向正极移动,则该电池放电时,电池内部的Li+向正极移动,故C正确;

D.正极反应式为FePO4+Li++e-═LiFePO4,所以电池正极的质量逐渐增加,故D正确;

故答案为B。

【点睛】考查原电池和电解池原理,侧重考查电极反应式的书写及反应类型判断,明确物质的性质及各个电极上发生的反应是解题关键,该电池反应中,放电时,负极反应式为Li-e-=Li+,正极反应式为FePO4+Li++e-═LiFePO4,充电时,阳极、阴极电极反应式与原电池正负极电极反应式正好相反。

25.C

【详解】A.由题意可知放电时负极为2Na2NiFeII(CN)6- 2e-=2NaNiFeIII(CN)6+ 2Na+,Na2NiFeII(CN)6失电子被氧化发生氧化反应,正极为:2NaTi2(PO4)3+2Na++2e-=Na3Ti2(PO4)3,NaTi2(PO4)3得电子被还原发生还原反应,故A项正确;

B.放电时负极材料中的Na+脱离电极进入溶液,同时溶液中的Na+嵌入到正极材料中,B项正确;

C.充电过程中阴极极反应式为:2NaNiFeIII(CN)6+2Na++2e-=2Na2NiFeII(CN)6,阳极:Na3Ti2(PO4)3-2e-=2NaTi2(PO4)3+2Na+,故C项错误;

D.该电池在较长时间的使用过程中电解质溶液中Na+的浓度基本保持不变,D项正确;

本题选C。

26. 物理 吸热 扩散吸热 水合放热

【详解】硝酸钾溶于水没有新物质生成,是物理变化;溶质溶于水时发生两种变化,即扩散吸热过程和水合放热过程。硝酸钾溶于水,溶液温度下降,说明整个过程吸热,扩散吸热大于水合放热。

27. O2+4e-+4H+=2H2O SO2-4e-+2H2O=SO+4H+

【详解】(1)氢氧燃料电池,电解质溶液呈酸性,则正极是氧气得电子和氢离子反应生成水,反应方程式是O2+4e-+4H+=2H2O;

(2)生产硫酸时,S元素化合价升高,二氧化硫在负极失电子发生氧化反应,电极反应式为:SO2-2e-+2H2O=SO+4H+。

28. Cu 2H++NO3-+e-=NO2+H2O Al+4OH-—3e-=AlO2-+2H2O 0.18 负 O2+2H2O+4e-=4OH- 减小

【分析】(1)Al、Cu、浓硝酸构成的原电池,Al在浓硝酸中钝化,Cu能和浓硝酸反应,Cu被氧化,作负极,硝酸根得电子被还原为二氧化氮;

(2)Al、Mg、NaOH溶液构成的原电池中,Al为负极,Mg为正极,负极上Al失去电子,正极上水中的氢离子得到电子;

(3)燃料电池中,燃料通入负极失电子发生氧化反应,正极通入氧气,发生还原反应。

【详解】(1)Al、Cu、浓硝酸构成的原电池,Al在浓硝酸中钝化,Cu能和浓硝酸反应,Cu被氧化,作负极,正极硝酸根离子得电子被还原为二氧化氮,电极反应式为2H++NO3-+e-═NO2↑+H2O;

(2)Al可与NaOH溶液发生氧化还原反应,离子反应为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,则Al为负极,Mg为正极,负极上Al失去电子,电极反应为Al+4OH--3e-═AlO2-+2H2O;当反应中收集到标准状况下224 mL即0.01mol气体时,消耗铝的质量为m

m=0.18g;

(3)燃料电池中,通入燃料的电极是负极,则通甲烷的电极为负极;正极通入氧气,发生还原反应,正极反应式是O2+2H2O+4e-=4OH-;电池总反应为CH4+2O2+2OH-=CO32-+3H2O,反应消耗氢氧化钠,所以该电池工作一段时间后,溶液中 OH-的浓度将减小

同课章节目录

- 第五章 化工生产中的重要非金属元素

- 第一节 硫及其化合物

- 第二节 氮及其化合物

- 第三节 无机非金属材料

- 实验活动4 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子

- 实验活动5 不同价态含硫物质的转化

- 第六章 化学反应与能量

- 第一节 化学反应与能量变化

- 第二节 化学反应的速率与限度

- 实验活动6 化学能转化成电能

- 实验活动7 化学反应速率的影响因素

- 第七章 有机化合物

- 第一节 认识有机化合物

- 第二节 乙烯与有机高分子材料

- 第三节 乙醇与乙酸

- 第四节 基本营养物质

- 实验活动8 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点

- 实验活动9 乙醇、乙酸的主要性质

- 第八章 化学与可持续发展

- 第一节 自然资源的开发利用

- 第二节 化学品的合理使用

- 第三节 环境保护与绿色化学