七年级上册期末专题复习:《课内外文言文比较阅读》课件(共71张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级上册期末专题复习:《课内外文言文比较阅读》课件(共71张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 213.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-05 20:58:22 | ||

图片预览

文档简介

(共71张PPT)

专项六 课内外文言文比较阅读

(一)

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(选自《世说新语·咏雪》)

【乙】林道人诣谢公。东阳①时始总角②,新病起,体未堪劳,与林公讲论,遂至相苦。母王夫人在壁后听之,再遣信③令还,而太傅留之。王夫人因自出,云:“新妇少遭家难,一生所寄,唯在此儿。”因流涕抱儿以归。谢公语同坐曰:“家嫂辞情慷慨致可传述恨不使朝

士见!”

(选自《世说新语·林道人诣谢公》)

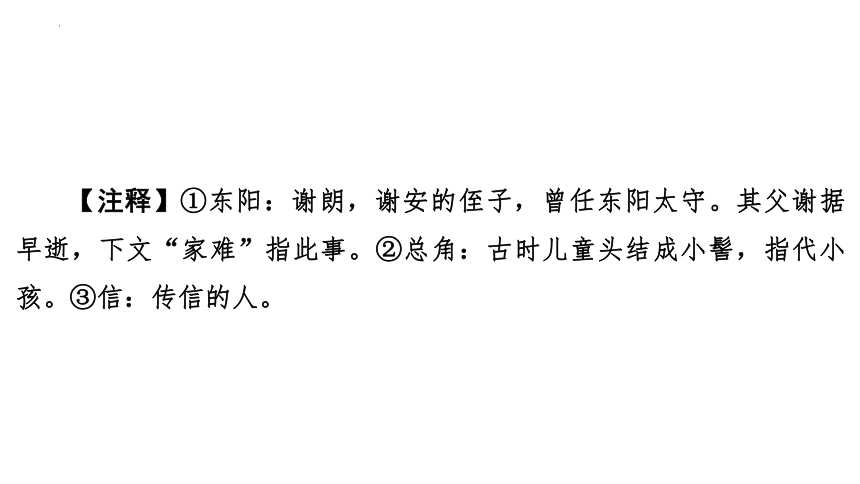

【注释】①东阳:谢朗,谢安的侄子,曾任东阳太守。其父谢据早逝,下文“家难”指此事。②总角:古时儿童头结成小髻,指代小孩。③信:传信的人。

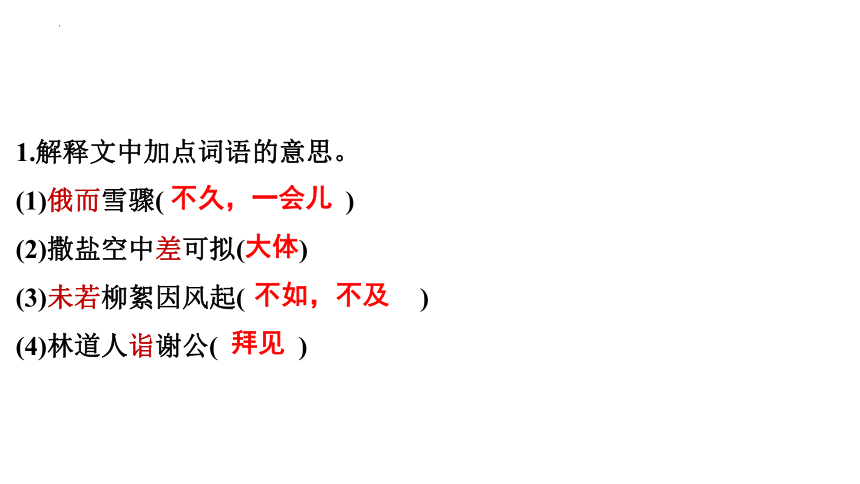

1.解释文中加点词语的意思。

(1)俄而雪骤( )

(2)撒盐空中差可拟( )

(3)未若柳絮因风起( )

(4)林道人诣谢公( )

不久,一会儿

大体

不如,不及

拜见

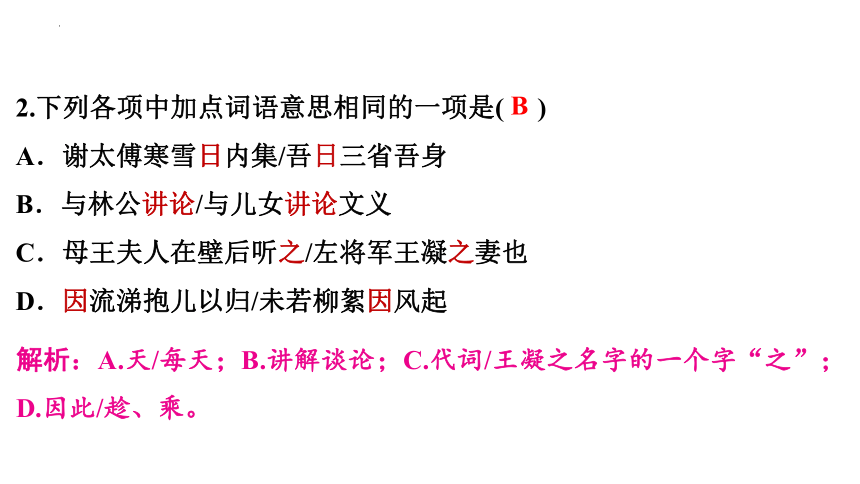

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.谢太傅寒雪日内集/吾日三省吾身

B.与林公讲论/与儿女讲论文义

C.母王夫人在壁后听之/左将军王凝之妻也

D.因流涕抱儿以归/未若柳絮因风起

解析:A.天/每天;B.讲解谈论;C.代词/王凝之名字的一个字“之”;D.因此/趁、乘。

B

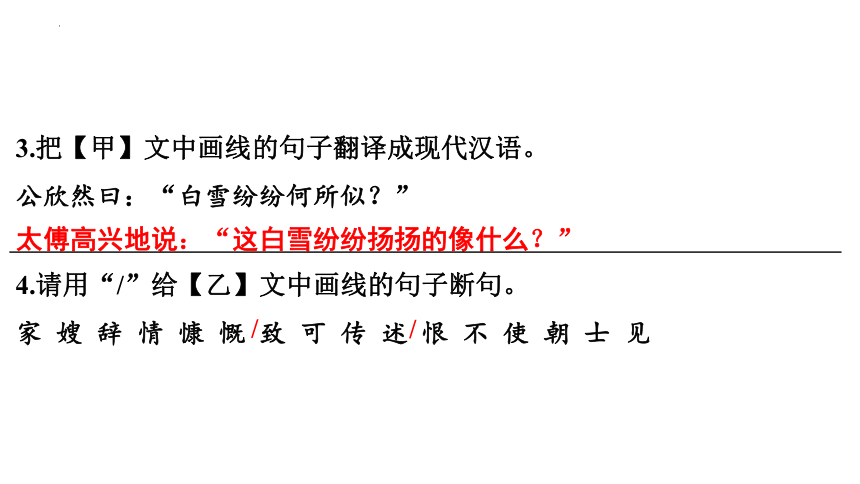

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”

太傅高兴地说:“这白雪纷纷扬扬的像什么?”

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

家 嫂 辞 情 慷 慨 致 可 传 述 恨 不 使 朝 士 见

/

/

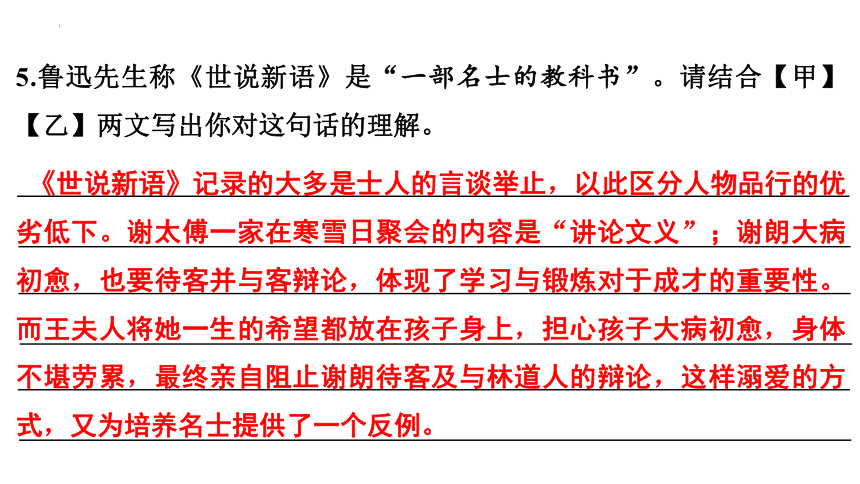

5.鲁迅先生称《世说新语》是“一部名士的教科书”。请结合【甲】【乙】两文写出你对这句话的理解。

《世说新语》记录的大多是士人的言谈举止,以此区分人物品行的优劣低下。谢太傅一家在寒雪日聚会的内容是“讲论文义”;谢朗大病初愈,也要待客并与客辩论,体现了学习与锻炼对于成才的重要性。而王夫人将她一生的希望都放在孩子身上,担心孩子大病初愈,身体不堪劳累,最终亲自阻止谢朗待客及与林道人的辩论,这样溺爱的方式,又为培养名士提供了一个反例。

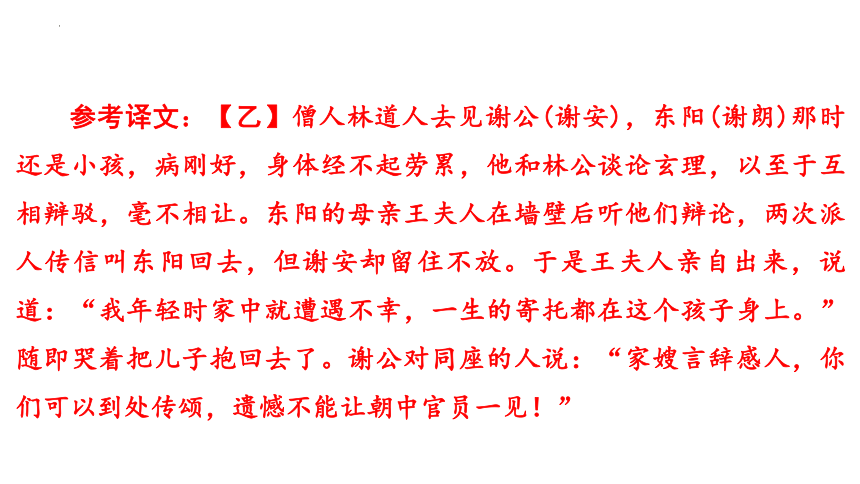

参考译文:【乙】僧人林道人去见谢公(谢安),东阳(谢朗)那时还是小孩,病刚好,身体经不起劳累,他和林公谈论玄理,以至于互相辩驳,毫不相让。东阳的母亲王夫人在墙壁后听他们辩论,两次派人传信叫东阳回去,但谢安却留住不放。于是王夫人亲自出来,说道:“我年轻时家中就遭遇不幸,一生的寄托都在这个孩子身上。”随即哭着把儿子抱回去了。谢公对同座的人说:“家嫂言辞感人,你们可以到处传颂,遗憾不能让朝中官员一见!”

(二)

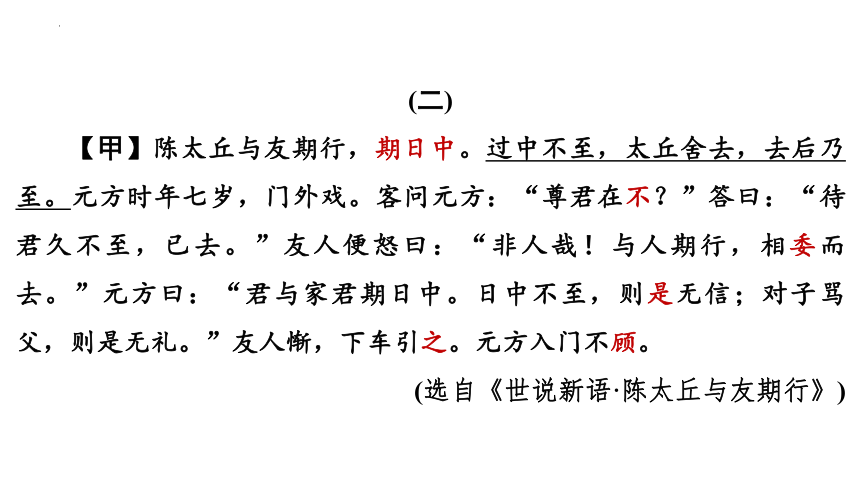

【甲】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(选自《世说新语·陈太丘与友期行》)

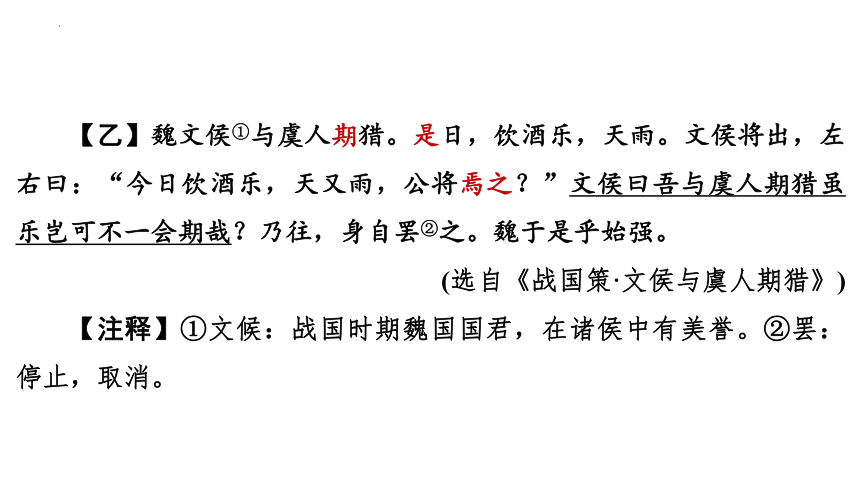

【乙】魏文侯①与虞人期猎。是日,饮酒乐,天雨。文侯将出,左右曰:“今日饮酒乐,天又雨,公将焉之?”文侯曰吾与虞人期猎虽乐岂可不一会期哉?乃往,身自罢②之。魏于是乎始强。

(选自《战国策·文侯与虞人期猎》)

【注释】①文候:战国时期魏国国君,在诸侯中有美誉。②罢:停止,取消。

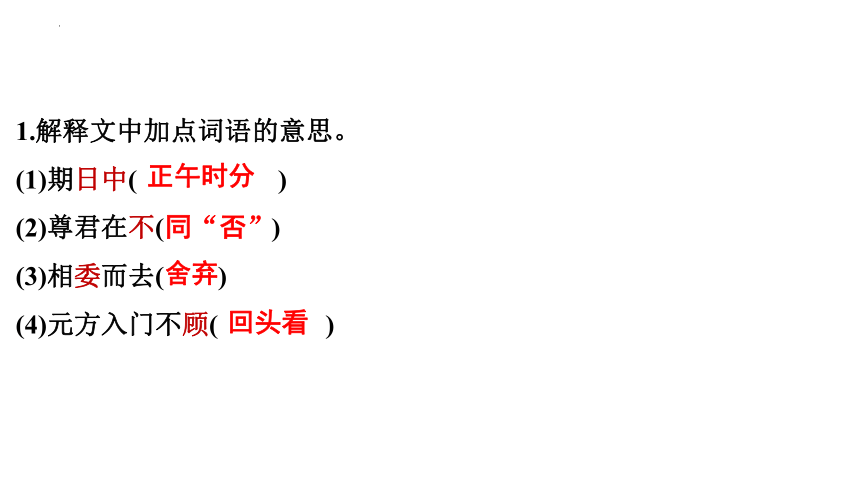

1.解释文中加点词语的意思。

(1)期日中( )

(2)尊君在不( )

(3)相委而去( )

(4)元方入门不顾( )

正午时分

同“否”

舍弃

回头看

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.魏文侯与虞人期猎/期日中

B.是日/则是无信

C.公将焉之/必有我师焉

D.公将焉之/下车引之

解析:A.约定;B.这/判断动词;C.哪里/于此,在其中;D.到,往/代词,他。

A

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

过了中午(那位朋友)没有到,太丘丢下(他)而离开,(太丘)离开后(那位朋友)才到。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

文 侯 曰 吾 与 虞 人 期 猎 虽 乐 岂 可 不 一 会 期 哉

/

/

/

5.结合两篇选文,谈谈你对“守信”的看法。

【甲】文借由元方之口,指出友人的无信,使友人感到惭愧;【乙】文中魏文侯不顾身边的人劝阻,在下雨天执意赴约,最终魏国逐渐强大起来。两篇选文都告诫我们做人做事要讲诚信,只有守信用的人才会受到别人的尊重。

参考译文:【乙】魏文侯同掌管山泽的官约定去打猎。这天,魏文侯与百官饮酒非常高兴,天下起雨来。魏文侯要出去赴约,随从的侍臣说:“今天饮酒这么快乐,天又下雨了,您要去哪里呢?”魏文侯说:“我与别人约好了去打猎,虽然在这里很快乐,但是怎么能不去赴约呢?”于是自己前往约定地点,亲自取消了打猎活动。魏国从此变得强大。

(三)

【甲】子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

(选自《〈论语〉十二章》)

【乙】太史公曰:《诗》有之:“高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心乡往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时习礼其家,余祗回①留之,不能去云。天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯中国言六艺者折中于夫子可谓至圣矣!

(选自《史记·孔子世家》)

【注释】①祗回:相当于“低回”。流连,盘桓。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)不亦说乎( )

(2)人不知而不愠( )

(3)三人行( )

(4)不能去云( )

同“悦”,愉快

生气,恼怒

走路

离开

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.不亦乐乎/好之者不如乐之者

B.人不知而不愠/博学而笃志

C.虽不能至/虽死犹荣

D.想见其为人/择其善者而从之

解析:A.快乐/以……为快乐;B.却/并且;C.虽然/即使;D.他的。

D

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

学而不思则罔,思而不学则殆。

只是读书却不认真思考,就会迷惑;只空想却不读书,就会疑惑。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

自 天 子 王 侯 中 国 言 六 艺 者 折 中 于 夫 子 可 谓 至 圣 矣

/

/

/

5.请结合两篇选文,说说学者敬仰孔子的原因。

因为孔子讲求良好的学习方法,有谦虚的学习态度,还有大度宽厚的待人胸怀,展现了道德行为的高尚,所以学者都很敬仰他。

参考译文:【乙】太史公说:《诗经》上有句话:“巍峨的高山可以仰望,宽广的大道可以依循前进。”我虽然不能到达那里,但是心中一直向往它。我读孔子的书,由推理可以知道他的为人。到了鲁国,看到孔子的祠堂、车子、衣服和礼器,许多儒生在他家里按时演习礼仪,我徘徊留恋,舍不得离开。天下的君王以及贤人是很多的,(他们大多是)当时荣耀,死后就完了。孔子是一个平民,传到十几代,读书的人都尊崇他。从天子王侯,到全国研究“六经”的人,都以孔子的学说作为准则,孔子可以说是道德学问最高尚的人了!

(四)

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(选自《诸葛亮集·诫子书》)

【乙】告俨、俟、份、佚、佟:天地赋命,生必有死;自古圣贤,谁能独免?吾年过五十少而穷苦每以家弊东西游走。性刚才拙,与物多忤。僶俛①辞世②,使汝等幼而饥寒……良独内愧。

疾患以来,渐就衰损,亲旧不遗,每以药石见救,自恐大分③将有限也。汝辈稚小家贫,每役柴水之劳,何时可免?念之在心,若何可言!然汝等虽不同生,当思四海皆兄弟之义。鲍叔、管仲,分财无猜;归生、伍举,班荆道旧;遂能以败为成,因丧立功。他人尚尔,况同父之人哉!汝其慎哉,吾复何言!

(选自陶渊明《与子俨等疏》,有删改)

【注释】①僶(mǐn)俛:勉力,努力。②辞世:指辞去世俗事物,即辞官归隐。③大分:寿命。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)夫君子之行( )

(2)非学无以广才( )

(3)年与时驰( )

(4)将复何及( )

品行

增长

疾行,指迅速逝去

来得及

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.疾患以来/静以修身

B.自恐大分将有限也/有朋自远方来

C.当思四海皆兄弟之义/不义而富且贵

D.遂能以败为成/遂成枯落

解析:A.连词,表示前者是后者的条件、方式、状态等/介词,用来;B.自己/从;C.道理/正当;D.于是,就。

D

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

不能淡泊自守,就无法明确志向,不能守静专一,就无法达到远大

目标。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

吾 年 过 五 十 少 而 穷 苦 每 以 家 弊 东 西 游 走

/

/

/

【甲】文告诫孩子要静心学习、俭朴养德;【乙】文劝勉儿子们要互相关爱,和睦相处。

5.家书,是亲人传递信息、交流情感的重要载体。同为家书,两篇选文分别对孩子寄寓了哪些深情厚望?

参考译文:【乙】告诉俨、俟、份、佚、佟诸子:天地赋予人类以生命,有生必定有死;自古至今,即便是圣贤之人,谁又能逃脱死亡呢?我已经年过五十,年少时即受穷苦,家中常常贫乏,不得不在外四处奔波。我性格刚直,无逢迎取巧之能,与社会人事多不相合。于是我努力使自己辞去官场世俗事务,因而也使你们从小就过着贫穷饥寒的生活……内心很是惭愧。

自从患病以来,身体逐渐衰老,亲戚朋友们不嫌弃我,常常拿来药物给我医治,我担心自己的寿命将不会很长了。你们年纪幼小,家中贫穷,常常担负砍柴挑水的劳作,什么时候才能免掉呢?这些事情总是牵挂着我的心,可是又有什么可说的呢!你们兄弟几人虽然不是一母所生,但应当理解普天下的人都是兄弟的道理。鲍叔和管仲分钱财时,互不猜忌;归生和伍举久别重逢,便在路边铺上荆条坐下畅叙旧情;于是才使得管仲在失败之中转向成功,伍举在逃亡之后回国立下功劳。他们并非亲兄弟尚且能够这样,何况你们是同一父亲的儿子呢!你们要谨慎做人啊,我还有什么话好说呢!

(五)

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(选自《诸葛亮集·诫子书》)

【乙】成王封伯禽于鲁。周公诫之曰:“往矣,子勿以鲁国骄士。吾,文王之子,武王之弟,成王之叔父也,又相天子,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。吾闻,德行宽裕,守之以恭者,荣;土地广大,守之以俭者,安;禄位尊盛,守之以卑者,贵;人众兵强,守之以畏者,胜;聪明睿智,守之以愚者,哲;博闻强记,守之以浅者,智。夫此六者,皆谦德也。夫贵为天子,富有四海,由此德也。不谦而失天下亡其身者桀纣是也可不慎欤?”

(选自《韩诗外传·周公诫子》,有删改)

1.解释文中加点词语的意思。

(1)非淡泊无以明志( )

(2)非宁静无以致远( )

(3)悲守穷庐( )

(4)又相天子( )

明确、坚定

达到

陋室

辅佐

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.年与时驰/学而时习之

B.意与日去/目似瞑,意暇甚

C.周公诫之曰/夫君子之行

D.由此德也/俭以养德

解析:A.时光/时常;B.意志/神情、态度;C.代词,代伯禽/结构助词,的;D.品德。

D

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

淫漫则不能励精,险躁则不能治性。

放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

不 谦 而 失 天 下 亡 其 身 者 桀 纣 是 也 可 不 慎 欤

/

/

/

5.请谈谈这两篇选文的异同。

同:这两篇选文都是劝诫子孙后代的文章,都表达了作者对后辈的谆谆教导和殷切希望。异:两篇选文的内容不同,【甲】文是告诫儿子要静以修身,俭以养德;【乙】文是告诫儿子不要因为受封于鲁国就怠慢、轻视人才。

参考译文:【乙】周成王将鲁国土地封给周公的儿子伯禽。周公告诫儿子说:“你去了以后,不要因为(受封于)鲁国就怠慢人才。我是文王的儿子,武王的弟弟,成王的叔叔,又身兼辅佐皇上的重任,我在天下的地位也不算轻的了。可是洗一次头,要多次停下来,握着自己已散的头发;吃一顿饭,要多次停下来,接待宾客,(即使这样)还怕因怠慢而失去人才。我听说,品行高尚仍常怀恭敬之心的人,必享荣耀;封地辽阔,物产丰富,仍能保持勤俭的人,他的生活必定安定;官职位高势盛,仍然保持谦卑的人,是真正高贵的人;人口众多、

军队强大,仍能常怀敬畏之心,防备外患的人,必是胜利的人;自身聪慧、明智但仍觉得自己愚笨的人,是富有哲思的人;见闻广博,记忆力强,但仍觉得自己见识浅陋的人,是一个有智慧的人。这六点都是谦虚谨慎的美德。尊贵如天子,富裕得拥有天下,便是因为奉行尊崇这些品德。不谦虚谨慎从而失去天下,(进而导致)自己身亡的人,桀、纣就是这样。(你)能不慎重吗?”

(六)

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(选自《聊斋志异·狼》第二则)

【乙】某氏园中,有古木,鹊巢其上,孵雏将出。一日,鹊徊翔其上,悲鸣不已。顷之,有群鹊鸣渐近,集古木上,忽有二鹊对鸣,若相语状,俄而扬去。未几,一鹳横空而来,“咯咯”作声,二鹊亦尾其后。群鹊见而噪,若有所诉。鹳又“咯咯”作声,似允所请。鹳于古木上盘旋三匝遂俯冲鹊巢衔一赤蛇吞之。群鹊喧舞,若庆且谢也。盖二鹊招鹳援友也。

(选自张潮《二鹊救友》)

1.解释文中加点词语的意思。

(1)而两狼之并驱如故( )

(2)苫蔽成丘( )

(3)目似瞑( )

(4)狼亦黠矣( )

追随、追赶

覆盖、遮盖

闭上眼睛

狡猾

2.下列各项中加点词语意思不相同的一项是( )

A.孵雏将出/意将隧入以攻其后也

B.悲鸣不已/骨已尽矣

C.似允所请/目似瞑

D.盖二鹊招鹳援友也/盖以诱敌

解析:A.将要;B停止/已经;C.好像;D.表示推测,大概,原来是。

B

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

禽兽的诡诈手段能有多少呢?只是增加笑料罢了。

4.用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

鹳 于 古 木 上 盘 旋 三 匝 遂 俯 冲 鹊 巢 衔 一 赤 蛇 吞 之

/

/

5.【甲】文中的狼的品性是怎样的?【乙】文中的鹊又是怎样的?请结合故事中鹊的行为具体说明。

【甲】文中的狼是贪婪、凶狠、狡诈的;【乙】文中的鹊是讲究情义、机智的。喜鹊看到自己的孩子遭到赤练蛇的侵犯时,发出悲鸣,这时另外两只鹊找鹳来相助,最终化险为夷。面对险境时,它们能团结互助,共抗强敌。

参考译文:【乙】某人的花园里有一棵古树,喜鹊在上面筑巢,母鹊孵出来的小鹊都已快长成幼鸟了。一天,一只喜鹊在巢上来回地飞,不停地发出悲伤的鸣叫。很快,成群的喜鹊都渐渐闻声赶来,聚集在树上,忽然有两只喜鹊在树上对叫,好似在对话一样,然后便扬长而去。过了一会儿,一只鹳从空中飞来,发出“咯咯”的声音,两只喜鹊也跟在它后面。其他喜鹊见了便喧叫起来,好像有什么事要说。鹳又发出“咯咯”的叫声,似乎在答应喜鹊的请求。鹳在古树上盘旋了三圈,于是俯身向鹊巢冲了下来,叼出一条赤练蛇并吞了下去。喜鹊欢呼飞舞了起来,像在庆祝,并且向鹳致谢。原来两只喜鹊是去找鹳来救朋友的啊!

(七)

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(选自《聊斋志异·狼》第二则)

【乙】有屠人货肉归,日已暮,欻①一狼来,瞰担上肉,似甚垂涎,随屠尾行数里。屠惧,示之以刃,少却;及走,又从之。屠无计,思狼所欲者肉,不如悬诸树而早取之。遂钩肉,翘足挂树间,示以空担。狼乃止。屠归。昧爽,往取肉,遥望树上悬巨物,似人缢死状。大骇,逡巡②近视之,则死狼也。仰首细审见狼口中含肉钩刺狼腭如鱼吞饵。时狼皮价昂,直十余金,屠小裕焉。缘木求鱼,狼则罹之,是可笑也。

(选自《聊斋志异·狼》第一则)

【注释】①欻(xū):忽然。②逡(qūn)巡:因有顾虑而徘徊或后退。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)而两狼之并驱如故( )

(2)意暇甚( )

(3)屠自后断其股( )

(4)少却( )

一起

从容、悠闲

大腿

稍微

2.下列各项中加点词语意思不相同的一项是( )

A.似甚垂涎/意暇甚

B.示以空担/投以骨

C.狼乃止/乃悟前狼假寐

D.狼乃止/止露尻尾

解析:A.很;B.用、把;C.才;D.停止/只。

D

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

屠乃奔倚其下,弛担持刀。

屠户于是奔过去倚靠在柴草堆下面,放下担子拿起屠刀。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

仰 首 细 审 见 狼 口 中 含 肉 钩 刺 狼 腭 如 鱼 吞 饵

/

/

/

相同点:都十分贪婪。不同点:【甲】文中的狼十分狡猾;【乙】文中的狼十分愚蠢。道理:做人不能太贪婪,不能为了某种利益而不计后果。(言之成理即可)

5.两文中的狼有何相同点和不同点?狼的结局告诉我们什么道理?

参考译文:【乙】一个屠夫卖完了肉回家,天色已经晚了,突然出现了一匹狼,狼窥视着屠夫担子上的肉,嘴里的口水似乎都快要流出来了,(就这样)尾随着屠夫走了好几里路。屠夫感到(很)害怕,于是就拿着屠刀来(比划着)给狼看,狼稍稍退缩了几步;(可是)等到屠夫继续朝前走的时候,狼又跟了上来。屠夫没办法了,于是他在心里想,狼想要的是肉,不如把肉挂在树上,等明天早上(狼走了)再来取肉。于是(屠夫)就把肉挂在钩子上,踮起脚(把带肉的钩子)挂在树上,然后把空担子拿给狼看了看。狼才停下来(不再跟着屠夫了)。屠夫就(安全地)

回家了。第二天拂晓,屠夫前去(昨天挂肉的地方)取肉,远远地就看见树上挂着一个巨大的东西,就好像有个人在树上吊死的样子。(屠夫)大吃一惊,(他)小心地(在四周)徘徊着向树靠近,等走到近前一看,原来(树上悬挂着的)是一条死狼。(屠夫)抬起头来仔细观察发现,狼的嘴里含着肉,挂肉的钩子刺穿了狼的上颚,就好像鱼儿咬住了鱼饵一样。当时市场上狼皮(非常)昂贵,(这张狼皮)能值十几两银子,屠夫的生活略微宽裕了。(就像)爬上树去捉鱼一样,狼本来想吃肉,结果遭遇了祸患,这真是可笑啊!

(八)

【甲】宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

(选自《吕氏春秋·穿井得一人》)

【乙】鲁哀公问于孔子曰:“吾闻夔①一足,信乎?”曰夔人也何故一足?彼其无他异,而独通于声。尧曰:‘夔一而足矣。’使为乐

正②。故君子曰:‘虁有一足’非一足也。”

(选自《韩非子·夔有一足》,有删改)

【注释】①夔:我国记载最早的音乐家,以精通音乐著称。②乐正:古代官名,负责音乐事务。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)及其家穿井( )

(2)国人道之( )

(3)闻之于宋君( )

(4)丁氏对曰( )

待,等到

讲述

使听到

应答,回答

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.吾穿井得一人/三人行

B.吾闻夔一足/有闻而传之者

C.故君子曰/温故而知新

D.非一足也/文过饰非

解析:A.一个人的劳动力/人;B.听说;C.所以/学过的知识;D.不是/过失、错误。

B

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

求闻之若此,不若无闻也。

寻到的消息如此,还不如不知道。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

曰 夔 人 也 何 故 一 足

/

/

/

眼见为实,耳听为虚。传言往往失实,不能断章取义,只有细心观察,深入调查研究,才能弄清真相,切不可轻信流言,盲目随从,人云亦云。

5.读了这两个故事,你得到怎样的启示?

参考译文:【乙】鲁哀公问孔子说:“我听说夔这个人只有一只脚,这是真的吗?”孔子回答说:“夔是个人,怎么会只有一只脚呢?他和别人没有什么差别,就只是精通音律。尧说:‘有夔一个人就足够了。’任命他做乐正(官名)。因此对有学识的人给予很高的评价说:‘有像夔这样的,一个人就足够了。’不是只有一只脚啊。”

(九)

【甲】杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”

其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”

晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

其人曰:“奈地坏何?”

晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”

其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

(选自《列子·杞人忧天》)

【乙】景公梦见彗星。明日,召晏子而问焉:“寡人闻之,有彗星者必有亡国。夜者寡人梦见彗星吾欲召占梦者使占之。”晏子对曰:“君居处无节,衣服无度,不听正谏,兴事无已,赋敛无厌,使民如将不胜,万民怼①怨。茀星又将见梦,奚独彗星乎!”

(选自《晏子春秋·卷七》)

【注释】①怼(duì):怨恨。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)积气耳( )

(2)亦不能有所中伤( )

(3)其人舍然大喜( )

(4)兴事无已( )

聚积

伤害

同“释”,解除、消除

停止

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.因往晓之/家喻户晓

B.亡处亡气/亡羊补牢

C.寡人闻之/闻所未闻

D.衣服无度/度日如年

C

解析:A.开导/知道;B.无,没有/丢失;C.听说;D.合法度/过。

你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

夜 者 寡 人 梦 见 彗 星 吾 欲 召 占 梦 者 使 占 之

/

/

/

【甲】文中的“晓之者”是通过解释说理的方法,让杞人打消了顾虑。【乙】文中的晏子则通过批评警告的方式,向景公说明真正会导致亡国的原因。

5.同样是面对“因为不必要或缺乏根据的事忧虑”的人,【甲】文中的“晓之者”和【乙】文中的晏子处理的方法却不一样。试结合选文内容简要分析他们是怎样进行劝说的。

参考译文:【乙】景公梦见彗星。第二天,召来晏子来询问说:“我听说,有彗星出现的国家一定会亡国。昨夜,我梦见了彗星,我想召见占梦的人来占这个梦。”晏子回答说:“君王的生活起居没有节制,着装不合法度,不听取直言规劝,大兴土木没有止境,征收赋税没有满足(的时候),役使百姓使他们不堪重负,百姓怨恨不满。茀星也将出现在梦里,哪里只是彗星呢!”

专项六 课内外文言文比较阅读

(一)

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(选自《世说新语·咏雪》)

【乙】林道人诣谢公。东阳①时始总角②,新病起,体未堪劳,与林公讲论,遂至相苦。母王夫人在壁后听之,再遣信③令还,而太傅留之。王夫人因自出,云:“新妇少遭家难,一生所寄,唯在此儿。”因流涕抱儿以归。谢公语同坐曰:“家嫂辞情慷慨致可传述恨不使朝

士见!”

(选自《世说新语·林道人诣谢公》)

【注释】①东阳:谢朗,谢安的侄子,曾任东阳太守。其父谢据早逝,下文“家难”指此事。②总角:古时儿童头结成小髻,指代小孩。③信:传信的人。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)俄而雪骤( )

(2)撒盐空中差可拟( )

(3)未若柳絮因风起( )

(4)林道人诣谢公( )

不久,一会儿

大体

不如,不及

拜见

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.谢太傅寒雪日内集/吾日三省吾身

B.与林公讲论/与儿女讲论文义

C.母王夫人在壁后听之/左将军王凝之妻也

D.因流涕抱儿以归/未若柳絮因风起

解析:A.天/每天;B.讲解谈论;C.代词/王凝之名字的一个字“之”;D.因此/趁、乘。

B

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”

太傅高兴地说:“这白雪纷纷扬扬的像什么?”

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

家 嫂 辞 情 慷 慨 致 可 传 述 恨 不 使 朝 士 见

/

/

5.鲁迅先生称《世说新语》是“一部名士的教科书”。请结合【甲】【乙】两文写出你对这句话的理解。

《世说新语》记录的大多是士人的言谈举止,以此区分人物品行的优劣低下。谢太傅一家在寒雪日聚会的内容是“讲论文义”;谢朗大病初愈,也要待客并与客辩论,体现了学习与锻炼对于成才的重要性。而王夫人将她一生的希望都放在孩子身上,担心孩子大病初愈,身体不堪劳累,最终亲自阻止谢朗待客及与林道人的辩论,这样溺爱的方式,又为培养名士提供了一个反例。

参考译文:【乙】僧人林道人去见谢公(谢安),东阳(谢朗)那时还是小孩,病刚好,身体经不起劳累,他和林公谈论玄理,以至于互相辩驳,毫不相让。东阳的母亲王夫人在墙壁后听他们辩论,两次派人传信叫东阳回去,但谢安却留住不放。于是王夫人亲自出来,说道:“我年轻时家中就遭遇不幸,一生的寄托都在这个孩子身上。”随即哭着把儿子抱回去了。谢公对同座的人说:“家嫂言辞感人,你们可以到处传颂,遗憾不能让朝中官员一见!”

(二)

【甲】陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。

(选自《世说新语·陈太丘与友期行》)

【乙】魏文侯①与虞人期猎。是日,饮酒乐,天雨。文侯将出,左右曰:“今日饮酒乐,天又雨,公将焉之?”文侯曰吾与虞人期猎虽乐岂可不一会期哉?乃往,身自罢②之。魏于是乎始强。

(选自《战国策·文侯与虞人期猎》)

【注释】①文候:战国时期魏国国君,在诸侯中有美誉。②罢:停止,取消。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)期日中( )

(2)尊君在不( )

(3)相委而去( )

(4)元方入门不顾( )

正午时分

同“否”

舍弃

回头看

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.魏文侯与虞人期猎/期日中

B.是日/则是无信

C.公将焉之/必有我师焉

D.公将焉之/下车引之

解析:A.约定;B.这/判断动词;C.哪里/于此,在其中;D.到,往/代词,他。

A

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

过了中午(那位朋友)没有到,太丘丢下(他)而离开,(太丘)离开后(那位朋友)才到。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

文 侯 曰 吾 与 虞 人 期 猎 虽 乐 岂 可 不 一 会 期 哉

/

/

/

5.结合两篇选文,谈谈你对“守信”的看法。

【甲】文借由元方之口,指出友人的无信,使友人感到惭愧;【乙】文中魏文侯不顾身边的人劝阻,在下雨天执意赴约,最终魏国逐渐强大起来。两篇选文都告诫我们做人做事要讲诚信,只有守信用的人才会受到别人的尊重。

参考译文:【乙】魏文侯同掌管山泽的官约定去打猎。这天,魏文侯与百官饮酒非常高兴,天下起雨来。魏文侯要出去赴约,随从的侍臣说:“今天饮酒这么快乐,天又下雨了,您要去哪里呢?”魏文侯说:“我与别人约好了去打猎,虽然在这里很快乐,但是怎么能不去赴约呢?”于是自己前往约定地点,亲自取消了打猎活动。魏国从此变得强大。

(三)

【甲】子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

(选自《〈论语〉十二章》)

【乙】太史公曰:《诗》有之:“高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心乡往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时习礼其家,余祗回①留之,不能去云。天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯中国言六艺者折中于夫子可谓至圣矣!

(选自《史记·孔子世家》)

【注释】①祗回:相当于“低回”。流连,盘桓。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)不亦说乎( )

(2)人不知而不愠( )

(3)三人行( )

(4)不能去云( )

同“悦”,愉快

生气,恼怒

走路

离开

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.不亦乐乎/好之者不如乐之者

B.人不知而不愠/博学而笃志

C.虽不能至/虽死犹荣

D.想见其为人/择其善者而从之

解析:A.快乐/以……为快乐;B.却/并且;C.虽然/即使;D.他的。

D

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

学而不思则罔,思而不学则殆。

只是读书却不认真思考,就会迷惑;只空想却不读书,就会疑惑。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

自 天 子 王 侯 中 国 言 六 艺 者 折 中 于 夫 子 可 谓 至 圣 矣

/

/

/

5.请结合两篇选文,说说学者敬仰孔子的原因。

因为孔子讲求良好的学习方法,有谦虚的学习态度,还有大度宽厚的待人胸怀,展现了道德行为的高尚,所以学者都很敬仰他。

参考译文:【乙】太史公说:《诗经》上有句话:“巍峨的高山可以仰望,宽广的大道可以依循前进。”我虽然不能到达那里,但是心中一直向往它。我读孔子的书,由推理可以知道他的为人。到了鲁国,看到孔子的祠堂、车子、衣服和礼器,许多儒生在他家里按时演习礼仪,我徘徊留恋,舍不得离开。天下的君王以及贤人是很多的,(他们大多是)当时荣耀,死后就完了。孔子是一个平民,传到十几代,读书的人都尊崇他。从天子王侯,到全国研究“六经”的人,都以孔子的学说作为准则,孔子可以说是道德学问最高尚的人了!

(四)

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(选自《诸葛亮集·诫子书》)

【乙】告俨、俟、份、佚、佟:天地赋命,生必有死;自古圣贤,谁能独免?吾年过五十少而穷苦每以家弊东西游走。性刚才拙,与物多忤。僶俛①辞世②,使汝等幼而饥寒……良独内愧。

疾患以来,渐就衰损,亲旧不遗,每以药石见救,自恐大分③将有限也。汝辈稚小家贫,每役柴水之劳,何时可免?念之在心,若何可言!然汝等虽不同生,当思四海皆兄弟之义。鲍叔、管仲,分财无猜;归生、伍举,班荆道旧;遂能以败为成,因丧立功。他人尚尔,况同父之人哉!汝其慎哉,吾复何言!

(选自陶渊明《与子俨等疏》,有删改)

【注释】①僶(mǐn)俛:勉力,努力。②辞世:指辞去世俗事物,即辞官归隐。③大分:寿命。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)夫君子之行( )

(2)非学无以广才( )

(3)年与时驰( )

(4)将复何及( )

品行

增长

疾行,指迅速逝去

来得及

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.疾患以来/静以修身

B.自恐大分将有限也/有朋自远方来

C.当思四海皆兄弟之义/不义而富且贵

D.遂能以败为成/遂成枯落

解析:A.连词,表示前者是后者的条件、方式、状态等/介词,用来;B.自己/从;C.道理/正当;D.于是,就。

D

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

不能淡泊自守,就无法明确志向,不能守静专一,就无法达到远大

目标。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

吾 年 过 五 十 少 而 穷 苦 每 以 家 弊 东 西 游 走

/

/

/

【甲】文告诫孩子要静心学习、俭朴养德;【乙】文劝勉儿子们要互相关爱,和睦相处。

5.家书,是亲人传递信息、交流情感的重要载体。同为家书,两篇选文分别对孩子寄寓了哪些深情厚望?

参考译文:【乙】告诉俨、俟、份、佚、佟诸子:天地赋予人类以生命,有生必定有死;自古至今,即便是圣贤之人,谁又能逃脱死亡呢?我已经年过五十,年少时即受穷苦,家中常常贫乏,不得不在外四处奔波。我性格刚直,无逢迎取巧之能,与社会人事多不相合。于是我努力使自己辞去官场世俗事务,因而也使你们从小就过着贫穷饥寒的生活……内心很是惭愧。

自从患病以来,身体逐渐衰老,亲戚朋友们不嫌弃我,常常拿来药物给我医治,我担心自己的寿命将不会很长了。你们年纪幼小,家中贫穷,常常担负砍柴挑水的劳作,什么时候才能免掉呢?这些事情总是牵挂着我的心,可是又有什么可说的呢!你们兄弟几人虽然不是一母所生,但应当理解普天下的人都是兄弟的道理。鲍叔和管仲分钱财时,互不猜忌;归生和伍举久别重逢,便在路边铺上荆条坐下畅叙旧情;于是才使得管仲在失败之中转向成功,伍举在逃亡之后回国立下功劳。他们并非亲兄弟尚且能够这样,何况你们是同一父亲的儿子呢!你们要谨慎做人啊,我还有什么话好说呢!

(五)

【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(选自《诸葛亮集·诫子书》)

【乙】成王封伯禽于鲁。周公诫之曰:“往矣,子勿以鲁国骄士。吾,文王之子,武王之弟,成王之叔父也,又相天子,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。吾闻,德行宽裕,守之以恭者,荣;土地广大,守之以俭者,安;禄位尊盛,守之以卑者,贵;人众兵强,守之以畏者,胜;聪明睿智,守之以愚者,哲;博闻强记,守之以浅者,智。夫此六者,皆谦德也。夫贵为天子,富有四海,由此德也。不谦而失天下亡其身者桀纣是也可不慎欤?”

(选自《韩诗外传·周公诫子》,有删改)

1.解释文中加点词语的意思。

(1)非淡泊无以明志( )

(2)非宁静无以致远( )

(3)悲守穷庐( )

(4)又相天子( )

明确、坚定

达到

陋室

辅佐

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.年与时驰/学而时习之

B.意与日去/目似瞑,意暇甚

C.周公诫之曰/夫君子之行

D.由此德也/俭以养德

解析:A.时光/时常;B.意志/神情、态度;C.代词,代伯禽/结构助词,的;D.品德。

D

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

淫漫则不能励精,险躁则不能治性。

放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

不 谦 而 失 天 下 亡 其 身 者 桀 纣 是 也 可 不 慎 欤

/

/

/

5.请谈谈这两篇选文的异同。

同:这两篇选文都是劝诫子孙后代的文章,都表达了作者对后辈的谆谆教导和殷切希望。异:两篇选文的内容不同,【甲】文是告诫儿子要静以修身,俭以养德;【乙】文是告诫儿子不要因为受封于鲁国就怠慢、轻视人才。

参考译文:【乙】周成王将鲁国土地封给周公的儿子伯禽。周公告诫儿子说:“你去了以后,不要因为(受封于)鲁国就怠慢人才。我是文王的儿子,武王的弟弟,成王的叔叔,又身兼辅佐皇上的重任,我在天下的地位也不算轻的了。可是洗一次头,要多次停下来,握着自己已散的头发;吃一顿饭,要多次停下来,接待宾客,(即使这样)还怕因怠慢而失去人才。我听说,品行高尚仍常怀恭敬之心的人,必享荣耀;封地辽阔,物产丰富,仍能保持勤俭的人,他的生活必定安定;官职位高势盛,仍然保持谦卑的人,是真正高贵的人;人口众多、

军队强大,仍能常怀敬畏之心,防备外患的人,必是胜利的人;自身聪慧、明智但仍觉得自己愚笨的人,是富有哲思的人;见闻广博,记忆力强,但仍觉得自己见识浅陋的人,是一个有智慧的人。这六点都是谦虚谨慎的美德。尊贵如天子,富裕得拥有天下,便是因为奉行尊崇这些品德。不谦虚谨慎从而失去天下,(进而导致)自己身亡的人,桀、纣就是这样。(你)能不慎重吗?”

(六)

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(选自《聊斋志异·狼》第二则)

【乙】某氏园中,有古木,鹊巢其上,孵雏将出。一日,鹊徊翔其上,悲鸣不已。顷之,有群鹊鸣渐近,集古木上,忽有二鹊对鸣,若相语状,俄而扬去。未几,一鹳横空而来,“咯咯”作声,二鹊亦尾其后。群鹊见而噪,若有所诉。鹳又“咯咯”作声,似允所请。鹳于古木上盘旋三匝遂俯冲鹊巢衔一赤蛇吞之。群鹊喧舞,若庆且谢也。盖二鹊招鹳援友也。

(选自张潮《二鹊救友》)

1.解释文中加点词语的意思。

(1)而两狼之并驱如故( )

(2)苫蔽成丘( )

(3)目似瞑( )

(4)狼亦黠矣( )

追随、追赶

覆盖、遮盖

闭上眼睛

狡猾

2.下列各项中加点词语意思不相同的一项是( )

A.孵雏将出/意将隧入以攻其后也

B.悲鸣不已/骨已尽矣

C.似允所请/目似瞑

D.盖二鹊招鹳援友也/盖以诱敌

解析:A.将要;B停止/已经;C.好像;D.表示推测,大概,原来是。

B

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

禽兽的诡诈手段能有多少呢?只是增加笑料罢了。

4.用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

鹳 于 古 木 上 盘 旋 三 匝 遂 俯 冲 鹊 巢 衔 一 赤 蛇 吞 之

/

/

5.【甲】文中的狼的品性是怎样的?【乙】文中的鹊又是怎样的?请结合故事中鹊的行为具体说明。

【甲】文中的狼是贪婪、凶狠、狡诈的;【乙】文中的鹊是讲究情义、机智的。喜鹊看到自己的孩子遭到赤练蛇的侵犯时,发出悲鸣,这时另外两只鹊找鹳来相助,最终化险为夷。面对险境时,它们能团结互助,共抗强敌。

参考译文:【乙】某人的花园里有一棵古树,喜鹊在上面筑巢,母鹊孵出来的小鹊都已快长成幼鸟了。一天,一只喜鹊在巢上来回地飞,不停地发出悲伤的鸣叫。很快,成群的喜鹊都渐渐闻声赶来,聚集在树上,忽然有两只喜鹊在树上对叫,好似在对话一样,然后便扬长而去。过了一会儿,一只鹳从空中飞来,发出“咯咯”的声音,两只喜鹊也跟在它后面。其他喜鹊见了便喧叫起来,好像有什么事要说。鹳又发出“咯咯”的叫声,似乎在答应喜鹊的请求。鹳在古树上盘旋了三圈,于是俯身向鹊巢冲了下来,叼出一条赤练蛇并吞了下去。喜鹊欢呼飞舞了起来,像在庆祝,并且向鹳致谢。原来两只喜鹊是去找鹳来救朋友的啊!

(七)

【甲】一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

(选自《聊斋志异·狼》第二则)

【乙】有屠人货肉归,日已暮,欻①一狼来,瞰担上肉,似甚垂涎,随屠尾行数里。屠惧,示之以刃,少却;及走,又从之。屠无计,思狼所欲者肉,不如悬诸树而早取之。遂钩肉,翘足挂树间,示以空担。狼乃止。屠归。昧爽,往取肉,遥望树上悬巨物,似人缢死状。大骇,逡巡②近视之,则死狼也。仰首细审见狼口中含肉钩刺狼腭如鱼吞饵。时狼皮价昂,直十余金,屠小裕焉。缘木求鱼,狼则罹之,是可笑也。

(选自《聊斋志异·狼》第一则)

【注释】①欻(xū):忽然。②逡(qūn)巡:因有顾虑而徘徊或后退。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)而两狼之并驱如故( )

(2)意暇甚( )

(3)屠自后断其股( )

(4)少却( )

一起

从容、悠闲

大腿

稍微

2.下列各项中加点词语意思不相同的一项是( )

A.似甚垂涎/意暇甚

B.示以空担/投以骨

C.狼乃止/乃悟前狼假寐

D.狼乃止/止露尻尾

解析:A.很;B.用、把;C.才;D.停止/只。

D

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

屠乃奔倚其下,弛担持刀。

屠户于是奔过去倚靠在柴草堆下面,放下担子拿起屠刀。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

仰 首 细 审 见 狼 口 中 含 肉 钩 刺 狼 腭 如 鱼 吞 饵

/

/

/

相同点:都十分贪婪。不同点:【甲】文中的狼十分狡猾;【乙】文中的狼十分愚蠢。道理:做人不能太贪婪,不能为了某种利益而不计后果。(言之成理即可)

5.两文中的狼有何相同点和不同点?狼的结局告诉我们什么道理?

参考译文:【乙】一个屠夫卖完了肉回家,天色已经晚了,突然出现了一匹狼,狼窥视着屠夫担子上的肉,嘴里的口水似乎都快要流出来了,(就这样)尾随着屠夫走了好几里路。屠夫感到(很)害怕,于是就拿着屠刀来(比划着)给狼看,狼稍稍退缩了几步;(可是)等到屠夫继续朝前走的时候,狼又跟了上来。屠夫没办法了,于是他在心里想,狼想要的是肉,不如把肉挂在树上,等明天早上(狼走了)再来取肉。于是(屠夫)就把肉挂在钩子上,踮起脚(把带肉的钩子)挂在树上,然后把空担子拿给狼看了看。狼才停下来(不再跟着屠夫了)。屠夫就(安全地)

回家了。第二天拂晓,屠夫前去(昨天挂肉的地方)取肉,远远地就看见树上挂着一个巨大的东西,就好像有个人在树上吊死的样子。(屠夫)大吃一惊,(他)小心地(在四周)徘徊着向树靠近,等走到近前一看,原来(树上悬挂着的)是一条死狼。(屠夫)抬起头来仔细观察发现,狼的嘴里含着肉,挂肉的钩子刺穿了狼的上颚,就好像鱼儿咬住了鱼饵一样。当时市场上狼皮(非常)昂贵,(这张狼皮)能值十几两银子,屠夫的生活略微宽裕了。(就像)爬上树去捉鱼一样,狼本来想吃肉,结果遭遇了祸患,这真是可笑啊!

(八)

【甲】宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

(选自《吕氏春秋·穿井得一人》)

【乙】鲁哀公问于孔子曰:“吾闻夔①一足,信乎?”曰夔人也何故一足?彼其无他异,而独通于声。尧曰:‘夔一而足矣。’使为乐

正②。故君子曰:‘虁有一足’非一足也。”

(选自《韩非子·夔有一足》,有删改)

【注释】①夔:我国记载最早的音乐家,以精通音乐著称。②乐正:古代官名,负责音乐事务。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)及其家穿井( )

(2)国人道之( )

(3)闻之于宋君( )

(4)丁氏对曰( )

待,等到

讲述

使听到

应答,回答

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.吾穿井得一人/三人行

B.吾闻夔一足/有闻而传之者

C.故君子曰/温故而知新

D.非一足也/文过饰非

解析:A.一个人的劳动力/人;B.听说;C.所以/学过的知识;D.不是/过失、错误。

B

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

求闻之若此,不若无闻也。

寻到的消息如此,还不如不知道。

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

曰 夔 人 也 何 故 一 足

/

/

/

眼见为实,耳听为虚。传言往往失实,不能断章取义,只有细心观察,深入调查研究,才能弄清真相,切不可轻信流言,盲目随从,人云亦云。

5.读了这两个故事,你得到怎样的启示?

参考译文:【乙】鲁哀公问孔子说:“我听说夔这个人只有一只脚,这是真的吗?”孔子回答说:“夔是个人,怎么会只有一只脚呢?他和别人没有什么差别,就只是精通音律。尧说:‘有夔一个人就足够了。’任命他做乐正(官名)。因此对有学识的人给予很高的评价说:‘有像夔这样的,一个人就足够了。’不是只有一只脚啊。”

(九)

【甲】杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”

其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”

晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

其人曰:“奈地坏何?”

晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”

其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

(选自《列子·杞人忧天》)

【乙】景公梦见彗星。明日,召晏子而问焉:“寡人闻之,有彗星者必有亡国。夜者寡人梦见彗星吾欲召占梦者使占之。”晏子对曰:“君居处无节,衣服无度,不听正谏,兴事无已,赋敛无厌,使民如将不胜,万民怼①怨。茀星又将见梦,奚独彗星乎!”

(选自《晏子春秋·卷七》)

【注释】①怼(duì):怨恨。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)积气耳( )

(2)亦不能有所中伤( )

(3)其人舍然大喜( )

(4)兴事无已( )

聚积

伤害

同“释”,解除、消除

停止

2.下列各项中加点词语意思相同的一项是( )

A.因往晓之/家喻户晓

B.亡处亡气/亡羊补牢

C.寡人闻之/闻所未闻

D.衣服无度/度日如年

C

解析:A.开导/知道;B.无,没有/丢失;C.听说;D.合法度/过。

你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?

3.把【甲】文中画线的句子翻译成现代汉语。

若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?

4.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

夜 者 寡 人 梦 见 彗 星 吾 欲 召 占 梦 者 使 占 之

/

/

/

【甲】文中的“晓之者”是通过解释说理的方法,让杞人打消了顾虑。【乙】文中的晏子则通过批评警告的方式,向景公说明真正会导致亡国的原因。

5.同样是面对“因为不必要或缺乏根据的事忧虑”的人,【甲】文中的“晓之者”和【乙】文中的晏子处理的方法却不一样。试结合选文内容简要分析他们是怎样进行劝说的。

参考译文:【乙】景公梦见彗星。第二天,召来晏子来询问说:“我听说,有彗星出现的国家一定会亡国。昨夜,我梦见了彗星,我想召见占梦的人来占这个梦。”晏子回答说:“君王的生活起居没有节制,着装不合法度,不听取直言规劝,大兴土木没有止境,征收赋税没有满足(的时候),役使百姓使他们不堪重负,百姓怨恨不满。茀星也将出现在梦里,哪里只是彗星呢!”

同课章节目录