国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争 课件(共39张PPT)--2024届高三统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争 课件(共39张PPT)--2024届高三统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-06 11:24:31 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第10讲

国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争

知识点1:

国家出路的探索

1、“开眼看世界 ”的背景、原因:

(1)政治上: 鸦片战争前夕,清朝统治日趋衰微,阶级矛盾不断尖锐,政府财源枯竭,

统治处于风雨飘摇之中。

(2)思想上: 清朝统治者极力提倡程朱理学,让人们埋头读经,不问政治禁锢着人们的

思想。

(3)直接原因: 鸦片战争的失败,使一些爱国知识分子从“天朝上国 ”的梦幻中惊醒。

在严峻的现实面前,封建士大夫中的有识之士,觉察空谈义理无法解决现实社会问题,开

始面对社会现实,呼吁革除弊端,提倡经世致用,开始开眼看世界,以寻求强国御侮之道。

(4)西学东渐: 西方先进的科学技术和文化思想逐渐传入。

一、开眼看世界

2、代表人物: 林则徐、魏源、徐继畬等。

(1)林则徐与《四洲志》

林则徐是近代中国“开眼看世界第一人 ”。林则徐具有实事求是的品

格。他面对英美官员交涉鸦片烟土,需要国际知识,便在广州开办译馆,

罗致译员,收集有关西洋各国的消息情报和国际知识,包括国际法知识,

汇译成《四洲志》等书稿,供对外交涉时参考。

(2)魏源与《海国图志》

魏源注意收集外国史地知识,在《四洲志》基础上编成《海国图志》一书。这

部书按照世界五大洲介绍各国历史、地理和社会现状,介绍外国军事和科技,

是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科

全书 ”。魏源在书中提出了 “师夷长技以制夷 ”的思想。

一、开眼看世界

魏源与《海国图志》

林则徐

2、代表人物: 林则徐、魏源、徐继畬等。

(3)徐继畬与《瀛寰志略》

福建布政使徐继畬是又一位开眼看世界的人。他在福建处理对外

交涉事务,留心搜集外国事物和西人著述,撰成《瀛寰志略》一书。

《瀛寰志略》系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、

历史变迁、经济文化、风土人情,内容丰富,叙述完备,尤重对欧美

各国的考察和介绍。

3、“开眼看世界 ”的历史意义:

这些开眼看世界的仁人志士, 初步提出了向西方学习以求自强的主张,促使人们开阔眼界,明确了向

西方学习的具体内容、方法和目的,引导人们注意世界形势,对当时的思想解放有重要的启迪作用。

一、开眼看世界

徐继畬与《瀛寰志略》

材料一 清政府为了支付战争赔款和军费开支,极力

搜刮,加捐加税。官府常抓人毒打交不起税的人。 1843—1850年规模较大的群众暴动有70余起,遍及十 几个省。

材料二 鸦片战争后,鸦片走私导致白银外流、银价

激涨,洋货涌入导致传统手工业破产,巨额赔款加重 人民负担,所以有史学家评价说:太平天国运动是“ 鸦片战争炮声的回声 ”。

材料三 1846年—1850年,两广地区水、旱、虫灾不

断,广大劳动人民陷于饥饿和死亡的困境。

(2)外部原因:外国资本主义的侵略,给中国人

民带来新的灾难,加剧阶级矛盾的激化。

(3)直接原因:两广地区自然灾害连年不断,

各种矛盾尤为突出

(1)主要原因:清政府吏治腐败,各级官吏大

肆搜刮人民, 阶级矛盾激化。

二、太平天国运动

1、历史背景:

1、历史背景:

材料四 洪秀全(1814—1864)出身农家,四次科考

失败。社会的急剧变化,个人发展道路的坎坷,增强 了他对清朝黑暗统治的憎恨,开始探索救世之道。在 第三次科举落榜后 ,他无意中得到了《劝世良言》 (宣传基督教的小册子),洪秀全受其启发,创立拜 上帝教,假说自己是上帝次子,特下凡除妖魔,号召 群众推翻清政府,建立人人平等的“人间天国 ”,这 也是农民阶级几千年的梦想,农民群起响应。

洪秀全

(4)起义准备:洪秀全创立“拜上帝会 ”

力量迅速壮大。

二、太平天国运动

2、太平天国运动的概况:

(1)前期的斗争(1851—1856):

①起义的历程:

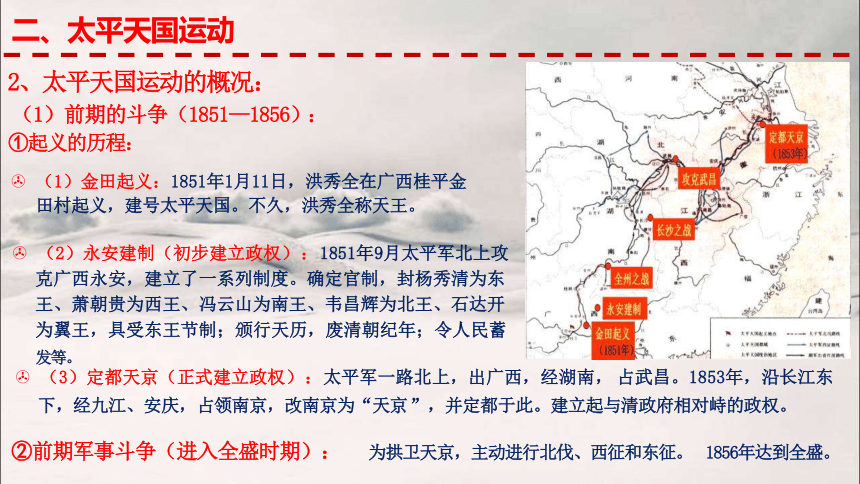

> (1)金田起义:1851年1月11日,洪秀全在广西桂平金 田村起义,建号太平天国。不久,洪秀全称天王。

> (2)永安建制(初步建立政权):1851年9月太平军北上攻 克广西永安,建立了一系列制度。确定官制,封杨秀清为东 王、萧朝贵为西王、冯云山为南王、韦昌辉为北王、石达开 为翼王,具受东王节制;颁行天历,废清朝纪年;令人民蓄

发等。

> (3)定都天京(正式建立政权):太平军一路北上,出广西,经湖南, 占武昌。1853年,沿长江东

下,经九江、安庆,占领南京,改南京为“天京 ”,并定都于此。建立起与清政府相对峙的政权。

②前期军事斗争(进入全盛时期): 为拱卫天京,主动进行北伐、西征和东征。 1856年达到全盛。

二、太平天国运动

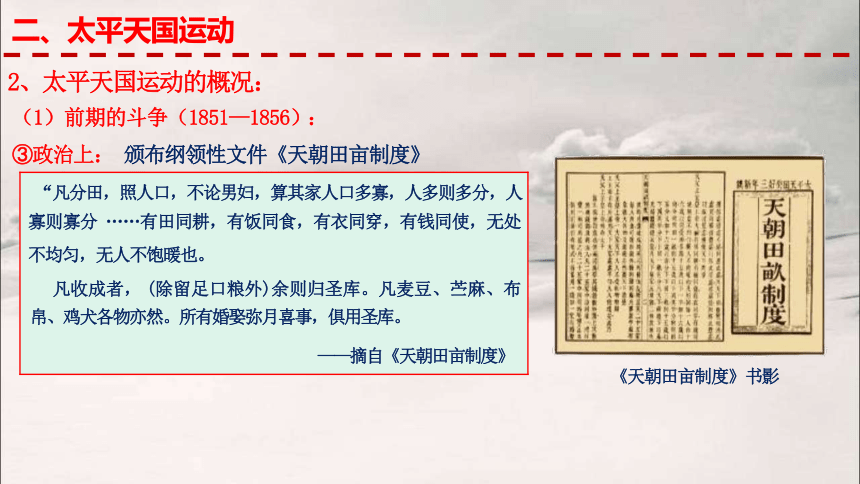

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人

寡则寡分 ……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处 不均匀,无人不饱暖也。

凡收成者, (除留足口粮外)余则归圣库。凡麦豆、苎麻、布

帛、鸡犬各物亦然。所有婚娶弥月喜事,俱用圣库。

——摘自《天朝田亩制度》

2、太平天国运动的概况:

(1)前期的斗争(1851—1856):

③政治上: 颁布纲领性文件《天朝田亩制度》

二、太平天国运动

《天朝田亩制度》书影

(1)革命性(反封建性):否定了封建地主土地所有制,反映了农民

追求社会财富平均的理想,是几千年来农民反封建斗争的高峰。

(2)局限性:

①落后性: 把小农经济作为追求目标,落后于时代潮流。

②空想性: 绝对平均主义,严重脱离实际,无法实现。

2、太平天国运动的概况:

(1)前期的斗争(1851—1856):

③政治上: 颁布纲领性文件《天朝田亩制度》

主张: “有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使 ”

评价:

二、太平天国运动

太平天国时期的田凭

2、太平天国运动的概况:

(2)太平天国的转折——天京变乱(1856年)

①原因: 直接原因: 领导集团内部的矛盾;

根本原因: 农民阶级自身的局限性。(狭隘、自私、保守、落后)

②概况: 1856年,太平天国领导集团发生内讧,杨秀清、韦昌辉被杀,石达开出

走,太平天国在政治上、军事上开始衰落。

③影响: 天京事变是太平天国由盛转衰的分水岭,标志着太平天国由战略进攻转为战略

防御,逐步呈衰落态势。

二、太平天国运动

2、太平天国运动的概况:

(3)后期的斗争:

①重建领导核心: 起用年轻将领陈玉成和李秀成;

任命洪仁玕主持朝政,提出《资政新篇》。

②后期的革命纲领——《资政新篇》

> 目的: 借助西方的政治、经济、文化措施来振兴太平天国。

政治方面:向西方学习,以法治国,官吏由公众选举; (法治、民主)

经济方面:发展工商业,奖励技术发明; (发展资本主义经济)

文教方面:开设新式学堂。

外交方面:自由通商(开放) ;平等往来 (平等) ;不承认请政府的

不平等条约,坚持独立自主(独立) 。

二、太平天国运动

> 主要内容:

①进步性: 《资》提出了新的社会经济政策,试图回答农民革命应当向何处去的问题;它具有鲜明的资

本主义色彩,是先进的中国人最早在中国提出发展资本主义的方案,顺应了世界潮流,具有进步性;

②局限性: 它不是农民革命实践的产物,没有反映当时农民最迫切的愿望和要求;此外它缺乏实践的社

会条件(经济、阶级条件);再加上社会环境的限制,未能实施。

2、太平天国运动的概况:

(3)后期的斗争:

①重建领导核心:

②后期的革命纲领——《资政新篇》

>评价:

二、太平天国运动

项目 《天朝田亩制度》

《资政新篇》

不同点 经济主张 废除封建土地私有制,发展小农 经济

发展工商业和资本主义经济

群众基础 有广泛的群众基础

未反映农民迫切的土地要求,

缺乏群众基础

相同点 都具有反封建的历史作用,有鲜明的革命性; 都缺乏实行的社会条件,具有空想性;都是为了巩固农民政权

【课堂探究】《天朝田亩制度》与《资政新篇》比较

二、太平天国运动

> 1858年,破江北大营,解除天京北面的威胁; 取得三河镇大捷;(陈、李)

> 1860年,破江南大营(陈、李);

李秀成乘胜东征,进军上海附近

> 1861-1862年,安庆失陷,天京失去屏障; 陈玉成被俘牺牲。

> 1864年,天京陷落,太平天国失败

2、太平天国运动的概况:

(3)后期的斗争:

①重建领导核心:

②后期的革命纲领——《资政新篇》

③太平天国后期的防御战

二、太平天国运动

(1)太平天国失败的原因

材料一 分散落后的自然经济使得作为个体小生产者的农民自私,

不思进取,不能用科学的理论作指导,多用宗教等形式;不能 提出切实可行的革命纲领;难以形成统一坚强的领导核心。

材料二 太平天国北伐西征并举。北伐军一直打到天津郊区,

震动京师。清政府急忙从各地调集重兵,围攻北伐军。由于孤 军深入,北伐军浴血奋战两年,最终失败。

材料三《洪仁玕自述》: “现在说到我朝祸害之源,即洋人助

妖之事,自我军两位勇猛王爵英王、翼王死后,我军确受重大 损失,但如洋人不助敌军,则吾人断可长久支持。 ”

军事上: 重大战略决策失误

客观方面: 中外反动势力的联合

绞杀

3、太平天国运动的失败原因及其历史意义:

二、太平天国运动

根本原因: 农民阶级的局限性

3、太平天国运动的失败原因及其历史意义:

(1)太平天国失败的原因 ③从失败中得到的认识: 由于阶级和时代的局限,农民阶级不能

①主观方面:(阶级的局限性) 领导中国近代革命取得胜利。

> 农民阶级的局限性: (经济上, 不是先进生产力的代表; 政治上, 小生产者的地位提不出一个切合实际 的革命纲领,不能建立先进的政权组织,革命目的不明确; 思想上, 小生产者的地位,决定了其不能提 出科学的理论,无法摆脱宗教迷信思想和封建思想的束缚; 组织上, 无法克服宗派主义倾向,不能保持 内部的团结从而缺乏坚强的领导核心; 外交上, 不能充分利用西方资本主义国家与清政府的矛盾,争取 列强的长期执行中立政策,取得其同情与支持,如妄自尊大,进攻上海。等等)

> 战略上的失误: (匆忙定都,立足未稳,没有巩固的根据地;偏师北伐,孤军深入)

②客观方面: 中外反动势力强大。具体表现在:

> 时代的局限性: (处于半殖半封社会时期,面对的敌人是中外反动势力,这是前所未有的状况)

> 中外反动势力强大。 (中外反动势力的勾结和联合绞杀)

二、太平天国运动

> 沉重打击了清王朝的统治,是近代先进的中国人寻求国家出路的早期探索;

> 引起了政治和权力结构的变化,随着湘淮系官僚集团(汉族地主势力)的崛起,中央权力下移,对此 后历史的发展产生重大影响;

> 提出了第一个在中国发展资本主义的方案,是近代先进中国人向西方学习发展资本主义的最早探索;

> 沉重打击了中外反动势力,揭开了近代中国民主革命的序幕; (理解?)

3、太平天国运动的失败原因及其历史意义:

(1)太平天国失败的原因

(2)太平天国的历史意义

①性质: 中国近代史上一次伟大的反封建反侵略的农民革命战争。

②历史作用:

二、太平天国运动

(1)促进作用:

太平天国运动沉重打击了清王朝的封建统治和外国侵略势力,减轻了中国近代化的阻碍因素; 《资政新篇》最早提出了在中国发展资本主义的设想,对当时的思想和经济发展均有影响;

推动了洋务运动的产生。为了镇压太平天国运动,洋务运动前期创办了部分军事工业,迈出了中国近代 化的第一步。

(2)阻碍作用

《天朝田亩制度》旨在建立小农经济的绝对平均主义的天国,与发展资本主义的时代潮流相违背;

太平天国运动破坏了富饶地区的生产力,迟滞了这些省份的近代化进程;

给外国侵略者以可乘之机,列强发动了第二次鸦片战争,使中国丧失了近代化的大好时机。

>深度研习:太平天国运动对中国近代化的双重作用

1、洋务运动的背景、目的:

(1)经过两次鸦片战争,统治阶级中的一些先进分子看到了欧美国家的船坚炮利;

(2)第二次鸦片战争后,清政府面临着内忧外患的局势。

内忧: 国内的农民起义威胁清朝的统治。如:太平天国起义;

外患: 列强对中国的侵略。

(3)西学东渐的影响。

2、洋务运动的含义: 19世纪60—90年代,地主阶级内部的洋务派为挽救国家颓势,以中体西用为指

导思想,推行的一系列以“ 自强 ”“求富 ”为目标的洋务新政。

3、洋务运动的代表人物:

三、洋务运动

类别 旗号 代表企业 特点

性质

军事工业 前期: 60-70年代 自强 李鸿章:江南机器制造总局(上海) 左宗棠:福州船政局(福建) 崇后:天津机器局(天津) 官办; 不投放市场; 封建性强。

具有资本主义因素

的封建性质的企业

民用企业 后期: 70-90年代 求富 李鸿章:上海轮船招商局(上海) 上海机器织布局(上海) 开平煤矿(天津) 张之洞:汉阳铁厂(湖北) 湖北织布局(湖北) 官督商办(或 官商合办); 投放市场; 具有资本主义 性质

具有封建因素的资

本主义性质的企业

改革教育 创办培养翻译和军事人才的新式学校、选派留学生,培养了一批形 式人才。 筹划海防 建成了以北洋舰队为代表的新式海军, 一定程度上增强了国防实力。

4、洋务运动的主要成就:

三、洋务运动

①其军事企业的主要目的是镇压人民起义,决定了其不能“求强 ”,其民用工业的主要

目的是为了辅助军事工业,决定了其不能“求富 ”;再加上其内部的腐败以及外国势力 的挤压,未能达到保障国家安全,抵抗外敌侵略的目的。

②由于洋务新政的根本目的是维护和巩固清政府的统治,其指导思想是“ 中体西用 ”,

是在不改变封建统治的前提下引进资本主义新的军事和生产技术,是在封建制度的基础 上修修补补,洋务运动的失败是必然的的;

①洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

②客观上对本国的封建经济起到了一定的瓦解作用,刺激了中国民族资本主义的产生、

发展,推动了中国的近代化,同时对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用。

三、洋务运动

5、洋务运动的评价:

(1)积极作用:

(2)局限性:

(1)列强不希望中国富强。它们不会让中国掌握真正的先进技术;聘请的一些洋匠利用中国官员不

懂技术,挟技居奇,谋取私利,使企业难以发展;

(2)顽固派的阻扰和破坏:清政府内部的顽固派,仇视一切洋务,百般的阻挠和破坏,使洋务运动

步履维艰;

(3)缺乏统一领导:在洋务运动中,在中央缺乏一个健全有力的领导核心,仅凭地方上几个热心洋

务的总督、巡抚,力量分散、有限,难成大业;

(4)中体西用:单纯引进资本主义国家新的军事和先进技术,没有彻底变革封建制度,是在封建制

度的基础上的修修补补,这是洋务运动失败的根本原因。(封建生产关系下发展资本主义的生产力, 即“ 中体西用 ”。)

5、洋务运动失败的原因

三、洋务运动

(1)经济上:洋务运动为中国近代化的发展提供了物质条件及管理经验;兴办的民用工业对外国经济势

力的扩张起到了一定的抵制作用,促进了中国民族资本主义的产生,迈出了中国经济近代化的第一步;

(2)政治上: 洋务运动使中国社会的阶级结构发生了变化,使中国资产阶级和无产阶级成长起来;

(3)外交上:洋务运动使中国外交开始向近代化转变。中国近代第一个常设的外交机构——总理衙门的

设立,加强了清朝与外国的联系;

(4)军事上: 洋务运动开办了近代军事工业、创建了近代海军,开始了中国军事近代化历程;

(5)教育上:洋务运动设新式学堂,培养翻译、科技、军事人才,还派遣留学生,加快了近代教育事业

的发展。

>深度研习:洋务运动对中国近代化进程的影响

(1)外国资本主义经济入侵:鸦片战争后,西方列强向中国输出商品、掠夺原料、开设工厂,修铁路、

开矿山等,中国被强行纳入资本主义世界市场体系,加速中国经济的半殖民地化;

(2) 自然经济逐步解体:西方列强的经济侵略,极大地冲击了中国传统的经济结构,传统的家庭手工业

破产,农产品日趋商品化,中国自给自足的自然经济逐步解体。

(3)洋务运动兴起: 引进西方机器化大生产,建立中国第一批近代企业,开启中国经济近代化;

(4)民族资本主义产生:在外商企业的刺激和洋务运动诱导下,中国民族资本主义企业产生,中国出现

新的经济因素。

>课程延伸:中国近代经济结构的变动(鸦片战争后)

知识点2:

挽救民族危亡的斗争

1、维新运动的历史背景和准备:

(1)历史背景:

①政治因素: 甲午战败,《马关条约》的签订,民族危机加深;

②经济、阶级基础: 19世纪末(甲午战争后),民族资本主义经济初步发展,民族资产阶级成为新的政治力量登上政

治舞台。

③现实因素: 洋务运动失败,地主阶级学习西方器物富国强兵之路破灭;

④思想基础: 维新思想的产生和传播为维新变法奠定了理论基础。

(2)变法的准备: ①多次上书皇帝,请求变法; 如“ 公车上书”——标志维新变法由理论宣传发展成为爱国救亡

的政治实践,揭开了维新变法的序幕。

②著书立说: 如:《新学伪经考》《孔子改制考》 《变法通议》 ——维新变法的理论基础。

③创办报刊,宣传变法主张; 如:《中外纪闻》、《时务报》、《国闻报》

④创办学堂; 如:康有为创办“万木草堂”、陈宝箴创办“ 时务学堂”

⑤成立维新变法的政治团体; 如:北京、上海成立强学会等;保国会等。

一、戊戌维新运动:

一、戊戌维新运动:

北京强学会遗址 《强学报》书影

《时务报》、《湘学报》、《国闻报》书影

1、维新运动的历史背景和准备:

材料 《孔子改制考》 中,康有为把西方资产阶级思想和中国儒家的“

三世 ”说附会在一起, ……。他认为时下封建君主专制制度统治的中

国社会是“据乱世 ”,而要达到所谓的“太平世 ”,即资产阶级民主

共和制度的社会,就必须先对“据乱世 ”进行改革,建立君主立宪制

度的“升平世 ”。 ——《中国通史》

托古改制: 借助儒学的外衣或打着孔子的权威来论证维新变法的合理性,减少改革的阻力;

儒表西里: 将西方资产阶级政治思想与中国传统儒家思想相结合。

依据材料分析康有为维新思想的特点?

一、戊戌维新运动:

康有为为什么要打着孔子的旗号宣扬维新思想?

(1)社会环境 :封建主义正统思想即儒家思想根深蒂固,影响深远。

(2)策略: 借孔子的权威论证维新变法的合理性,减少改革阻力。 (3)客观原因: 封建势力的强大。

(4)根本原因: 民族资本主义发展不充分,资产阶级的软弱性和妥协性

材料一 孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二 “布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸 ”

——康有为《孔子改制考》

一、戊戌维新运动:

1、维新运动的历史背景和准备:

政治

布新: 鼓励官绅士民上书言事,严禁官吏阻隔;

谕令各省督抚举荐通达时务的新政人才;

除旧: 精简机构,裁汰冗员,取消旗人寄生特权。

经济

设农工商总局,鼓励发展农工商业;

提倡私人开办工厂,采用机器生产,奖励创新发明; 设立铁路、矿务总局,鼓励商办铁路、矿业;

改革财政,创办国家银行,编制国家预算和决算; 兴办邮政,裁撤驿站。

军事

建立新式军队,装备新式武器;按新法练兵,添设兵船。

文教

除旧: 改革科举制,废除八股;

布新: 各地成立中小学堂,京师设大学堂,筹设专门学堂; 鼓励私人办学,选派学生到海外留学;准许民间创办报馆、 学会;设译书局,翻译外国书刊。

(1)开始的标志:

1898年6月11日,光绪帝颁布“ 明定国

是 ”诏书。此后的103天里,先后发布上

百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、

文化、教育等除旧布新的举措,史称“

百日维新 ”

(2)“百日维新 ”的主要内容:

2、维新运动的过程:( “百日维新 ”)

一、戊戌维新运动:

3、“百日维新 ”的结局:

(1)9月21日,慈禧太后发动“戊戌政变 ”,囚禁光绪帝,再次临朝

训政;

(2)康、梁被迫逃亡海外; “戊戌六君子 ”遇害,变法失败;

(3)变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

一、戊戌维新运动:

中南海瀛台

4、“百日维新 ”失败的原因:

材料一 变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,除慈禧控制的朝廷外,各省督抚大多持观望态度。

根本原因: 中国民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,在变法过程中表现出软弱性、妥协性。

材料二 变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果被袁世凯出卖。

戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大的人民群众对此很

当慈禧太后把光绪帝囚禁后,他无奈的感慨: “朕虽有改革之心,却毫无实权,朕就是一个傀儡

1、慈禧太后为首的守旧势力强大;

2、袁世凯的出卖;

4、脱离群众,缺乏可靠的社会基础。

3、把希望寄托在一个没有实权的皇帝身上;

一、戊戌维新运动:

材料三 呀! ”

材料四

漠然,好多人不知道具体的情况。

教训和启示:

(1)在半殖民地半封建的中国,资产阶级的改良主义道路在中国行不通;

(2)只有用武装斗争推翻腐朽的清政府,中国才有富强的希望。

(3)启蒙性:它是一次思想解放运动。 它推动了资产阶级政治学说和新思想的传播, 在社会上起了思想

启蒙作用。

(1)爱国性:它是一次爱国救亡图存的政治运动。 它是在帝国主义侵略日益加深的紧要关头,为挽救民

族危亡而进行的一次救亡图存的政治运动;

(2)进步性:它是一次资产阶级的政治改革运动。 它是资产阶级变革政治制度的初步尝试,在一定程度

上冲击了旧式官僚体制,推动了民族资本主义发展,加快了中国近代化的进程;

一、戊戌维新运动:

5、“百日维新 ”的意义、影响:

(1)政治上:维新派试图在政治上变封建专制制度为资产阶级君主立宪制度,揭开了中国政治民主化的

序幕;

(2)经济上: 维新派在经济上提倡发展近代工业、交通运输业,为民族资本主义的发展创造了有利条件;

(3)思想上:对激发人民的爱国情感和民族意识起了重要作用,为近代思想启蒙运动的兴起开辟了道路, 促进了中国人民的觉醒;

(4)文化教育上:百日维新中改革科举制,废除八股,设立新式学堂,为改革封建教育制度打开了缺口,

促进了近代科学文化知识的传播;

(5)社会生活上:维新派建立社团、兴办学堂、创办报刊、提倡女学、改易风俗等,对促进社会生活和

社会意识的近代化也起了重要作用;

(6)军事上: 维新派推动了军事近代化,有利于军事力量的增强。

>深度研习:戊戌变法在推动中国近代化进程中的意义

1、背景、原因:

(1)根本原因: 甲午战争失败以及《辛丑条约》签订后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日

益加剧;

(2)直接原因:19世纪末,西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突,特别是德国强占胶州湾,

在山东的外国教会势力猖獗,激起民愤。

2、过程:

(1)兴起、发展:1898兴起于山东,1900年,在京津地区形成高潮。

以“扶清灭洋 ”为口号反洋教斗争。

(2)列强态度:要求清政府取缔——1900年5月,八国联合出兵镇

压——义和团与清军一起抗击八国联军—— 中外反动势力联合镇压。

(3)清政府态度: 先抚后剿——招抚——联合镇压。

二、义和团运动:

二、义和团运动:

“扶清灭洋 ”的口号的认识:

“扶清 ”反映义和团对清政府本质认识不清,对它抱有幻想,

放松警惕,为后来清政府控制、利用和镇压义和团提供了条件。

“灭洋 ”表现出盲目排外的一面。

反映出中国人民反对帝国主义、挽救民族危亡的强烈要求和愿望;

对动员各阶层人士参加反侵略斗争起积极的作用。(爱国、反帝)

局限性

启示:理性爱国

进步性

(2)历史作用:

①显示了中国人民的伟大力量, 粉碎了帝国主义瓜分中国的狂妄计

划,重新确立了清政府继续充当他们在华代理人;

②沉重的打击了帝国主义走狗清政府的统治,加速了它的灭亡;

③使资产阶级维新派的一部分受到义和团的感召,清除了对清政府

的幻想,向革命转化, 为资产阶级民主革命高潮的到来奠定了基础。

3、失败原因:

(1)客观原因:中外反动势力的联合剿杀;

(2)主观原因:农民阶级及其时代的局限性。(根本原因)

4、历史意义:

“中国群众……尚含有无限蓬勃生气 ”

,“无论欧美、日本各国,皆无此脑力 与兵力,可以统治此天下生灵四分之

一 ”,“故瓜分一事,实为下策 ”。

(1)性质: 是一场伟大的农民阶级的反帝爱国运动。

二、义和团运动:

——八国联军统帅瓦德西

“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。 ”

——2012年11月29日,习近平在参观《复兴之路》展览时的讲话

“洋务梦 “立宪梦 ?

” ” ”

“天国梦

第10讲

国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争

知识点1:

国家出路的探索

1、“开眼看世界 ”的背景、原因:

(1)政治上: 鸦片战争前夕,清朝统治日趋衰微,阶级矛盾不断尖锐,政府财源枯竭,

统治处于风雨飘摇之中。

(2)思想上: 清朝统治者极力提倡程朱理学,让人们埋头读经,不问政治禁锢着人们的

思想。

(3)直接原因: 鸦片战争的失败,使一些爱国知识分子从“天朝上国 ”的梦幻中惊醒。

在严峻的现实面前,封建士大夫中的有识之士,觉察空谈义理无法解决现实社会问题,开

始面对社会现实,呼吁革除弊端,提倡经世致用,开始开眼看世界,以寻求强国御侮之道。

(4)西学东渐: 西方先进的科学技术和文化思想逐渐传入。

一、开眼看世界

2、代表人物: 林则徐、魏源、徐继畬等。

(1)林则徐与《四洲志》

林则徐是近代中国“开眼看世界第一人 ”。林则徐具有实事求是的品

格。他面对英美官员交涉鸦片烟土,需要国际知识,便在广州开办译馆,

罗致译员,收集有关西洋各国的消息情报和国际知识,包括国际法知识,

汇译成《四洲志》等书稿,供对外交涉时参考。

(2)魏源与《海国图志》

魏源注意收集外国史地知识,在《四洲志》基础上编成《海国图志》一书。这

部书按照世界五大洲介绍各国历史、地理和社会现状,介绍外国军事和科技,

是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科

全书 ”。魏源在书中提出了 “师夷长技以制夷 ”的思想。

一、开眼看世界

魏源与《海国图志》

林则徐

2、代表人物: 林则徐、魏源、徐继畬等。

(3)徐继畬与《瀛寰志略》

福建布政使徐继畬是又一位开眼看世界的人。他在福建处理对外

交涉事务,留心搜集外国事物和西人著述,撰成《瀛寰志略》一书。

《瀛寰志略》系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、

历史变迁、经济文化、风土人情,内容丰富,叙述完备,尤重对欧美

各国的考察和介绍。

3、“开眼看世界 ”的历史意义:

这些开眼看世界的仁人志士, 初步提出了向西方学习以求自强的主张,促使人们开阔眼界,明确了向

西方学习的具体内容、方法和目的,引导人们注意世界形势,对当时的思想解放有重要的启迪作用。

一、开眼看世界

徐继畬与《瀛寰志略》

材料一 清政府为了支付战争赔款和军费开支,极力

搜刮,加捐加税。官府常抓人毒打交不起税的人。 1843—1850年规模较大的群众暴动有70余起,遍及十 几个省。

材料二 鸦片战争后,鸦片走私导致白银外流、银价

激涨,洋货涌入导致传统手工业破产,巨额赔款加重 人民负担,所以有史学家评价说:太平天国运动是“ 鸦片战争炮声的回声 ”。

材料三 1846年—1850年,两广地区水、旱、虫灾不

断,广大劳动人民陷于饥饿和死亡的困境。

(2)外部原因:外国资本主义的侵略,给中国人

民带来新的灾难,加剧阶级矛盾的激化。

(3)直接原因:两广地区自然灾害连年不断,

各种矛盾尤为突出

(1)主要原因:清政府吏治腐败,各级官吏大

肆搜刮人民, 阶级矛盾激化。

二、太平天国运动

1、历史背景:

1、历史背景:

材料四 洪秀全(1814—1864)出身农家,四次科考

失败。社会的急剧变化,个人发展道路的坎坷,增强 了他对清朝黑暗统治的憎恨,开始探索救世之道。在 第三次科举落榜后 ,他无意中得到了《劝世良言》 (宣传基督教的小册子),洪秀全受其启发,创立拜 上帝教,假说自己是上帝次子,特下凡除妖魔,号召 群众推翻清政府,建立人人平等的“人间天国 ”,这 也是农民阶级几千年的梦想,农民群起响应。

洪秀全

(4)起义准备:洪秀全创立“拜上帝会 ”

力量迅速壮大。

二、太平天国运动

2、太平天国运动的概况:

(1)前期的斗争(1851—1856):

①起义的历程:

> (1)金田起义:1851年1月11日,洪秀全在广西桂平金 田村起义,建号太平天国。不久,洪秀全称天王。

> (2)永安建制(初步建立政权):1851年9月太平军北上攻 克广西永安,建立了一系列制度。确定官制,封杨秀清为东 王、萧朝贵为西王、冯云山为南王、韦昌辉为北王、石达开 为翼王,具受东王节制;颁行天历,废清朝纪年;令人民蓄

发等。

> (3)定都天京(正式建立政权):太平军一路北上,出广西,经湖南, 占武昌。1853年,沿长江东

下,经九江、安庆,占领南京,改南京为“天京 ”,并定都于此。建立起与清政府相对峙的政权。

②前期军事斗争(进入全盛时期): 为拱卫天京,主动进行北伐、西征和东征。 1856年达到全盛。

二、太平天国运动

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人

寡则寡分 ……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处 不均匀,无人不饱暖也。

凡收成者, (除留足口粮外)余则归圣库。凡麦豆、苎麻、布

帛、鸡犬各物亦然。所有婚娶弥月喜事,俱用圣库。

——摘自《天朝田亩制度》

2、太平天国运动的概况:

(1)前期的斗争(1851—1856):

③政治上: 颁布纲领性文件《天朝田亩制度》

二、太平天国运动

《天朝田亩制度》书影

(1)革命性(反封建性):否定了封建地主土地所有制,反映了农民

追求社会财富平均的理想,是几千年来农民反封建斗争的高峰。

(2)局限性:

①落后性: 把小农经济作为追求目标,落后于时代潮流。

②空想性: 绝对平均主义,严重脱离实际,无法实现。

2、太平天国运动的概况:

(1)前期的斗争(1851—1856):

③政治上: 颁布纲领性文件《天朝田亩制度》

主张: “有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使 ”

评价:

二、太平天国运动

太平天国时期的田凭

2、太平天国运动的概况:

(2)太平天国的转折——天京变乱(1856年)

①原因: 直接原因: 领导集团内部的矛盾;

根本原因: 农民阶级自身的局限性。(狭隘、自私、保守、落后)

②概况: 1856年,太平天国领导集团发生内讧,杨秀清、韦昌辉被杀,石达开出

走,太平天国在政治上、军事上开始衰落。

③影响: 天京事变是太平天国由盛转衰的分水岭,标志着太平天国由战略进攻转为战略

防御,逐步呈衰落态势。

二、太平天国运动

2、太平天国运动的概况:

(3)后期的斗争:

①重建领导核心: 起用年轻将领陈玉成和李秀成;

任命洪仁玕主持朝政,提出《资政新篇》。

②后期的革命纲领——《资政新篇》

> 目的: 借助西方的政治、经济、文化措施来振兴太平天国。

政治方面:向西方学习,以法治国,官吏由公众选举; (法治、民主)

经济方面:发展工商业,奖励技术发明; (发展资本主义经济)

文教方面:开设新式学堂。

外交方面:自由通商(开放) ;平等往来 (平等) ;不承认请政府的

不平等条约,坚持独立自主(独立) 。

二、太平天国运动

> 主要内容:

①进步性: 《资》提出了新的社会经济政策,试图回答农民革命应当向何处去的问题;它具有鲜明的资

本主义色彩,是先进的中国人最早在中国提出发展资本主义的方案,顺应了世界潮流,具有进步性;

②局限性: 它不是农民革命实践的产物,没有反映当时农民最迫切的愿望和要求;此外它缺乏实践的社

会条件(经济、阶级条件);再加上社会环境的限制,未能实施。

2、太平天国运动的概况:

(3)后期的斗争:

①重建领导核心:

②后期的革命纲领——《资政新篇》

>评价:

二、太平天国运动

项目 《天朝田亩制度》

《资政新篇》

不同点 经济主张 废除封建土地私有制,发展小农 经济

发展工商业和资本主义经济

群众基础 有广泛的群众基础

未反映农民迫切的土地要求,

缺乏群众基础

相同点 都具有反封建的历史作用,有鲜明的革命性; 都缺乏实行的社会条件,具有空想性;都是为了巩固农民政权

【课堂探究】《天朝田亩制度》与《资政新篇》比较

二、太平天国运动

> 1858年,破江北大营,解除天京北面的威胁; 取得三河镇大捷;(陈、李)

> 1860年,破江南大营(陈、李);

李秀成乘胜东征,进军上海附近

> 1861-1862年,安庆失陷,天京失去屏障; 陈玉成被俘牺牲。

> 1864年,天京陷落,太平天国失败

2、太平天国运动的概况:

(3)后期的斗争:

①重建领导核心:

②后期的革命纲领——《资政新篇》

③太平天国后期的防御战

二、太平天国运动

(1)太平天国失败的原因

材料一 分散落后的自然经济使得作为个体小生产者的农民自私,

不思进取,不能用科学的理论作指导,多用宗教等形式;不能 提出切实可行的革命纲领;难以形成统一坚强的领导核心。

材料二 太平天国北伐西征并举。北伐军一直打到天津郊区,

震动京师。清政府急忙从各地调集重兵,围攻北伐军。由于孤 军深入,北伐军浴血奋战两年,最终失败。

材料三《洪仁玕自述》: “现在说到我朝祸害之源,即洋人助

妖之事,自我军两位勇猛王爵英王、翼王死后,我军确受重大 损失,但如洋人不助敌军,则吾人断可长久支持。 ”

军事上: 重大战略决策失误

客观方面: 中外反动势力的联合

绞杀

3、太平天国运动的失败原因及其历史意义:

二、太平天国运动

根本原因: 农民阶级的局限性

3、太平天国运动的失败原因及其历史意义:

(1)太平天国失败的原因 ③从失败中得到的认识: 由于阶级和时代的局限,农民阶级不能

①主观方面:(阶级的局限性) 领导中国近代革命取得胜利。

> 农民阶级的局限性: (经济上, 不是先进生产力的代表; 政治上, 小生产者的地位提不出一个切合实际 的革命纲领,不能建立先进的政权组织,革命目的不明确; 思想上, 小生产者的地位,决定了其不能提 出科学的理论,无法摆脱宗教迷信思想和封建思想的束缚; 组织上, 无法克服宗派主义倾向,不能保持 内部的团结从而缺乏坚强的领导核心; 外交上, 不能充分利用西方资本主义国家与清政府的矛盾,争取 列强的长期执行中立政策,取得其同情与支持,如妄自尊大,进攻上海。等等)

> 战略上的失误: (匆忙定都,立足未稳,没有巩固的根据地;偏师北伐,孤军深入)

②客观方面: 中外反动势力强大。具体表现在:

> 时代的局限性: (处于半殖半封社会时期,面对的敌人是中外反动势力,这是前所未有的状况)

> 中外反动势力强大。 (中外反动势力的勾结和联合绞杀)

二、太平天国运动

> 沉重打击了清王朝的统治,是近代先进的中国人寻求国家出路的早期探索;

> 引起了政治和权力结构的变化,随着湘淮系官僚集团(汉族地主势力)的崛起,中央权力下移,对此 后历史的发展产生重大影响;

> 提出了第一个在中国发展资本主义的方案,是近代先进中国人向西方学习发展资本主义的最早探索;

> 沉重打击了中外反动势力,揭开了近代中国民主革命的序幕; (理解?)

3、太平天国运动的失败原因及其历史意义:

(1)太平天国失败的原因

(2)太平天国的历史意义

①性质: 中国近代史上一次伟大的反封建反侵略的农民革命战争。

②历史作用:

二、太平天国运动

(1)促进作用:

太平天国运动沉重打击了清王朝的封建统治和外国侵略势力,减轻了中国近代化的阻碍因素; 《资政新篇》最早提出了在中国发展资本主义的设想,对当时的思想和经济发展均有影响;

推动了洋务运动的产生。为了镇压太平天国运动,洋务运动前期创办了部分军事工业,迈出了中国近代 化的第一步。

(2)阻碍作用

《天朝田亩制度》旨在建立小农经济的绝对平均主义的天国,与发展资本主义的时代潮流相违背;

太平天国运动破坏了富饶地区的生产力,迟滞了这些省份的近代化进程;

给外国侵略者以可乘之机,列强发动了第二次鸦片战争,使中国丧失了近代化的大好时机。

>深度研习:太平天国运动对中国近代化的双重作用

1、洋务运动的背景、目的:

(1)经过两次鸦片战争,统治阶级中的一些先进分子看到了欧美国家的船坚炮利;

(2)第二次鸦片战争后,清政府面临着内忧外患的局势。

内忧: 国内的农民起义威胁清朝的统治。如:太平天国起义;

外患: 列强对中国的侵略。

(3)西学东渐的影响。

2、洋务运动的含义: 19世纪60—90年代,地主阶级内部的洋务派为挽救国家颓势,以中体西用为指

导思想,推行的一系列以“ 自强 ”“求富 ”为目标的洋务新政。

3、洋务运动的代表人物:

三、洋务运动

类别 旗号 代表企业 特点

性质

军事工业 前期: 60-70年代 自强 李鸿章:江南机器制造总局(上海) 左宗棠:福州船政局(福建) 崇后:天津机器局(天津) 官办; 不投放市场; 封建性强。

具有资本主义因素

的封建性质的企业

民用企业 后期: 70-90年代 求富 李鸿章:上海轮船招商局(上海) 上海机器织布局(上海) 开平煤矿(天津) 张之洞:汉阳铁厂(湖北) 湖北织布局(湖北) 官督商办(或 官商合办); 投放市场; 具有资本主义 性质

具有封建因素的资

本主义性质的企业

改革教育 创办培养翻译和军事人才的新式学校、选派留学生,培养了一批形 式人才。 筹划海防 建成了以北洋舰队为代表的新式海军, 一定程度上增强了国防实力。

4、洋务运动的主要成就:

三、洋务运动

①其军事企业的主要目的是镇压人民起义,决定了其不能“求强 ”,其民用工业的主要

目的是为了辅助军事工业,决定了其不能“求富 ”;再加上其内部的腐败以及外国势力 的挤压,未能达到保障国家安全,抵抗外敌侵略的目的。

②由于洋务新政的根本目的是维护和巩固清政府的统治,其指导思想是“ 中体西用 ”,

是在不改变封建统治的前提下引进资本主义新的军事和生产技术,是在封建制度的基础 上修修补补,洋务运动的失败是必然的的;

①洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

②客观上对本国的封建经济起到了一定的瓦解作用,刺激了中国民族资本主义的产生、

发展,推动了中国的近代化,同时对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用。

三、洋务运动

5、洋务运动的评价:

(1)积极作用:

(2)局限性:

(1)列强不希望中国富强。它们不会让中国掌握真正的先进技术;聘请的一些洋匠利用中国官员不

懂技术,挟技居奇,谋取私利,使企业难以发展;

(2)顽固派的阻扰和破坏:清政府内部的顽固派,仇视一切洋务,百般的阻挠和破坏,使洋务运动

步履维艰;

(3)缺乏统一领导:在洋务运动中,在中央缺乏一个健全有力的领导核心,仅凭地方上几个热心洋

务的总督、巡抚,力量分散、有限,难成大业;

(4)中体西用:单纯引进资本主义国家新的军事和先进技术,没有彻底变革封建制度,是在封建制

度的基础上的修修补补,这是洋务运动失败的根本原因。(封建生产关系下发展资本主义的生产力, 即“ 中体西用 ”。)

5、洋务运动失败的原因

三、洋务运动

(1)经济上:洋务运动为中国近代化的发展提供了物质条件及管理经验;兴办的民用工业对外国经济势

力的扩张起到了一定的抵制作用,促进了中国民族资本主义的产生,迈出了中国经济近代化的第一步;

(2)政治上: 洋务运动使中国社会的阶级结构发生了变化,使中国资产阶级和无产阶级成长起来;

(3)外交上:洋务运动使中国外交开始向近代化转变。中国近代第一个常设的外交机构——总理衙门的

设立,加强了清朝与外国的联系;

(4)军事上: 洋务运动开办了近代军事工业、创建了近代海军,开始了中国军事近代化历程;

(5)教育上:洋务运动设新式学堂,培养翻译、科技、军事人才,还派遣留学生,加快了近代教育事业

的发展。

>深度研习:洋务运动对中国近代化进程的影响

(1)外国资本主义经济入侵:鸦片战争后,西方列强向中国输出商品、掠夺原料、开设工厂,修铁路、

开矿山等,中国被强行纳入资本主义世界市场体系,加速中国经济的半殖民地化;

(2) 自然经济逐步解体:西方列强的经济侵略,极大地冲击了中国传统的经济结构,传统的家庭手工业

破产,农产品日趋商品化,中国自给自足的自然经济逐步解体。

(3)洋务运动兴起: 引进西方机器化大生产,建立中国第一批近代企业,开启中国经济近代化;

(4)民族资本主义产生:在外商企业的刺激和洋务运动诱导下,中国民族资本主义企业产生,中国出现

新的经济因素。

>课程延伸:中国近代经济结构的变动(鸦片战争后)

知识点2:

挽救民族危亡的斗争

1、维新运动的历史背景和准备:

(1)历史背景:

①政治因素: 甲午战败,《马关条约》的签订,民族危机加深;

②经济、阶级基础: 19世纪末(甲午战争后),民族资本主义经济初步发展,民族资产阶级成为新的政治力量登上政

治舞台。

③现实因素: 洋务运动失败,地主阶级学习西方器物富国强兵之路破灭;

④思想基础: 维新思想的产生和传播为维新变法奠定了理论基础。

(2)变法的准备: ①多次上书皇帝,请求变法; 如“ 公车上书”——标志维新变法由理论宣传发展成为爱国救亡

的政治实践,揭开了维新变法的序幕。

②著书立说: 如:《新学伪经考》《孔子改制考》 《变法通议》 ——维新变法的理论基础。

③创办报刊,宣传变法主张; 如:《中外纪闻》、《时务报》、《国闻报》

④创办学堂; 如:康有为创办“万木草堂”、陈宝箴创办“ 时务学堂”

⑤成立维新变法的政治团体; 如:北京、上海成立强学会等;保国会等。

一、戊戌维新运动:

一、戊戌维新运动:

北京强学会遗址 《强学报》书影

《时务报》、《湘学报》、《国闻报》书影

1、维新运动的历史背景和准备:

材料 《孔子改制考》 中,康有为把西方资产阶级思想和中国儒家的“

三世 ”说附会在一起, ……。他认为时下封建君主专制制度统治的中

国社会是“据乱世 ”,而要达到所谓的“太平世 ”,即资产阶级民主

共和制度的社会,就必须先对“据乱世 ”进行改革,建立君主立宪制

度的“升平世 ”。 ——《中国通史》

托古改制: 借助儒学的外衣或打着孔子的权威来论证维新变法的合理性,减少改革的阻力;

儒表西里: 将西方资产阶级政治思想与中国传统儒家思想相结合。

依据材料分析康有为维新思想的特点?

一、戊戌维新运动:

康有为为什么要打着孔子的旗号宣扬维新思想?

(1)社会环境 :封建主义正统思想即儒家思想根深蒂固,影响深远。

(2)策略: 借孔子的权威论证维新变法的合理性,减少改革阻力。 (3)客观原因: 封建势力的强大。

(4)根本原因: 民族资本主义发展不充分,资产阶级的软弱性和妥协性

材料一 孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二 “布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸 ”

——康有为《孔子改制考》

一、戊戌维新运动:

1、维新运动的历史背景和准备:

政治

布新: 鼓励官绅士民上书言事,严禁官吏阻隔;

谕令各省督抚举荐通达时务的新政人才;

除旧: 精简机构,裁汰冗员,取消旗人寄生特权。

经济

设农工商总局,鼓励发展农工商业;

提倡私人开办工厂,采用机器生产,奖励创新发明; 设立铁路、矿务总局,鼓励商办铁路、矿业;

改革财政,创办国家银行,编制国家预算和决算; 兴办邮政,裁撤驿站。

军事

建立新式军队,装备新式武器;按新法练兵,添设兵船。

文教

除旧: 改革科举制,废除八股;

布新: 各地成立中小学堂,京师设大学堂,筹设专门学堂; 鼓励私人办学,选派学生到海外留学;准许民间创办报馆、 学会;设译书局,翻译外国书刊。

(1)开始的标志:

1898年6月11日,光绪帝颁布“ 明定国

是 ”诏书。此后的103天里,先后发布上

百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、

文化、教育等除旧布新的举措,史称“

百日维新 ”

(2)“百日维新 ”的主要内容:

2、维新运动的过程:( “百日维新 ”)

一、戊戌维新运动:

3、“百日维新 ”的结局:

(1)9月21日,慈禧太后发动“戊戌政变 ”,囚禁光绪帝,再次临朝

训政;

(2)康、梁被迫逃亡海外; “戊戌六君子 ”遇害,变法失败;

(3)变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

一、戊戌维新运动:

中南海瀛台

4、“百日维新 ”失败的原因:

材料一 变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,除慈禧控制的朝廷外,各省督抚大多持观望态度。

根本原因: 中国民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,在变法过程中表现出软弱性、妥协性。

材料二 变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果被袁世凯出卖。

戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大的人民群众对此很

当慈禧太后把光绪帝囚禁后,他无奈的感慨: “朕虽有改革之心,却毫无实权,朕就是一个傀儡

1、慈禧太后为首的守旧势力强大;

2、袁世凯的出卖;

4、脱离群众,缺乏可靠的社会基础。

3、把希望寄托在一个没有实权的皇帝身上;

一、戊戌维新运动:

材料三 呀! ”

材料四

漠然,好多人不知道具体的情况。

教训和启示:

(1)在半殖民地半封建的中国,资产阶级的改良主义道路在中国行不通;

(2)只有用武装斗争推翻腐朽的清政府,中国才有富强的希望。

(3)启蒙性:它是一次思想解放运动。 它推动了资产阶级政治学说和新思想的传播, 在社会上起了思想

启蒙作用。

(1)爱国性:它是一次爱国救亡图存的政治运动。 它是在帝国主义侵略日益加深的紧要关头,为挽救民

族危亡而进行的一次救亡图存的政治运动;

(2)进步性:它是一次资产阶级的政治改革运动。 它是资产阶级变革政治制度的初步尝试,在一定程度

上冲击了旧式官僚体制,推动了民族资本主义发展,加快了中国近代化的进程;

一、戊戌维新运动:

5、“百日维新 ”的意义、影响:

(1)政治上:维新派试图在政治上变封建专制制度为资产阶级君主立宪制度,揭开了中国政治民主化的

序幕;

(2)经济上: 维新派在经济上提倡发展近代工业、交通运输业,为民族资本主义的发展创造了有利条件;

(3)思想上:对激发人民的爱国情感和民族意识起了重要作用,为近代思想启蒙运动的兴起开辟了道路, 促进了中国人民的觉醒;

(4)文化教育上:百日维新中改革科举制,废除八股,设立新式学堂,为改革封建教育制度打开了缺口,

促进了近代科学文化知识的传播;

(5)社会生活上:维新派建立社团、兴办学堂、创办报刊、提倡女学、改易风俗等,对促进社会生活和

社会意识的近代化也起了重要作用;

(6)军事上: 维新派推动了军事近代化,有利于军事力量的增强。

>深度研习:戊戌变法在推动中国近代化进程中的意义

1、背景、原因:

(1)根本原因: 甲午战争失败以及《辛丑条约》签订后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日

益加剧;

(2)直接原因:19世纪末,西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突,特别是德国强占胶州湾,

在山东的外国教会势力猖獗,激起民愤。

2、过程:

(1)兴起、发展:1898兴起于山东,1900年,在京津地区形成高潮。

以“扶清灭洋 ”为口号反洋教斗争。

(2)列强态度:要求清政府取缔——1900年5月,八国联合出兵镇

压——义和团与清军一起抗击八国联军—— 中外反动势力联合镇压。

(3)清政府态度: 先抚后剿——招抚——联合镇压。

二、义和团运动:

二、义和团运动:

“扶清灭洋 ”的口号的认识:

“扶清 ”反映义和团对清政府本质认识不清,对它抱有幻想,

放松警惕,为后来清政府控制、利用和镇压义和团提供了条件。

“灭洋 ”表现出盲目排外的一面。

反映出中国人民反对帝国主义、挽救民族危亡的强烈要求和愿望;

对动员各阶层人士参加反侵略斗争起积极的作用。(爱国、反帝)

局限性

启示:理性爱国

进步性

(2)历史作用:

①显示了中国人民的伟大力量, 粉碎了帝国主义瓜分中国的狂妄计

划,重新确立了清政府继续充当他们在华代理人;

②沉重的打击了帝国主义走狗清政府的统治,加速了它的灭亡;

③使资产阶级维新派的一部分受到义和团的感召,清除了对清政府

的幻想,向革命转化, 为资产阶级民主革命高潮的到来奠定了基础。

3、失败原因:

(1)客观原因:中外反动势力的联合剿杀;

(2)主观原因:农民阶级及其时代的局限性。(根本原因)

4、历史意义:

“中国群众……尚含有无限蓬勃生气 ”

,“无论欧美、日本各国,皆无此脑力 与兵力,可以统治此天下生灵四分之

一 ”,“故瓜分一事,实为下策 ”。

(1)性质: 是一场伟大的农民阶级的反帝爱国运动。

二、义和团运动:

——八国联军统帅瓦德西

“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。 ”

——2012年11月29日,习近平在参观《复兴之路》展览时的讲话

“洋务梦 “立宪梦 ?

” ” ”

“天国梦

同课章节目录