(2022新课标)第三章《中国的自然资源》单元作业设计(无答案) 2023-2024学年人教版地理八年级上册

文档属性

| 名称 | (2022新课标)第三章《中国的自然资源》单元作业设计(无答案) 2023-2024学年人教版地理八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 822.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-06 08:33:35 | ||

图片预览

文档简介

人教版 八年级上册 第三章《中国的自然资源》

一、单元内容

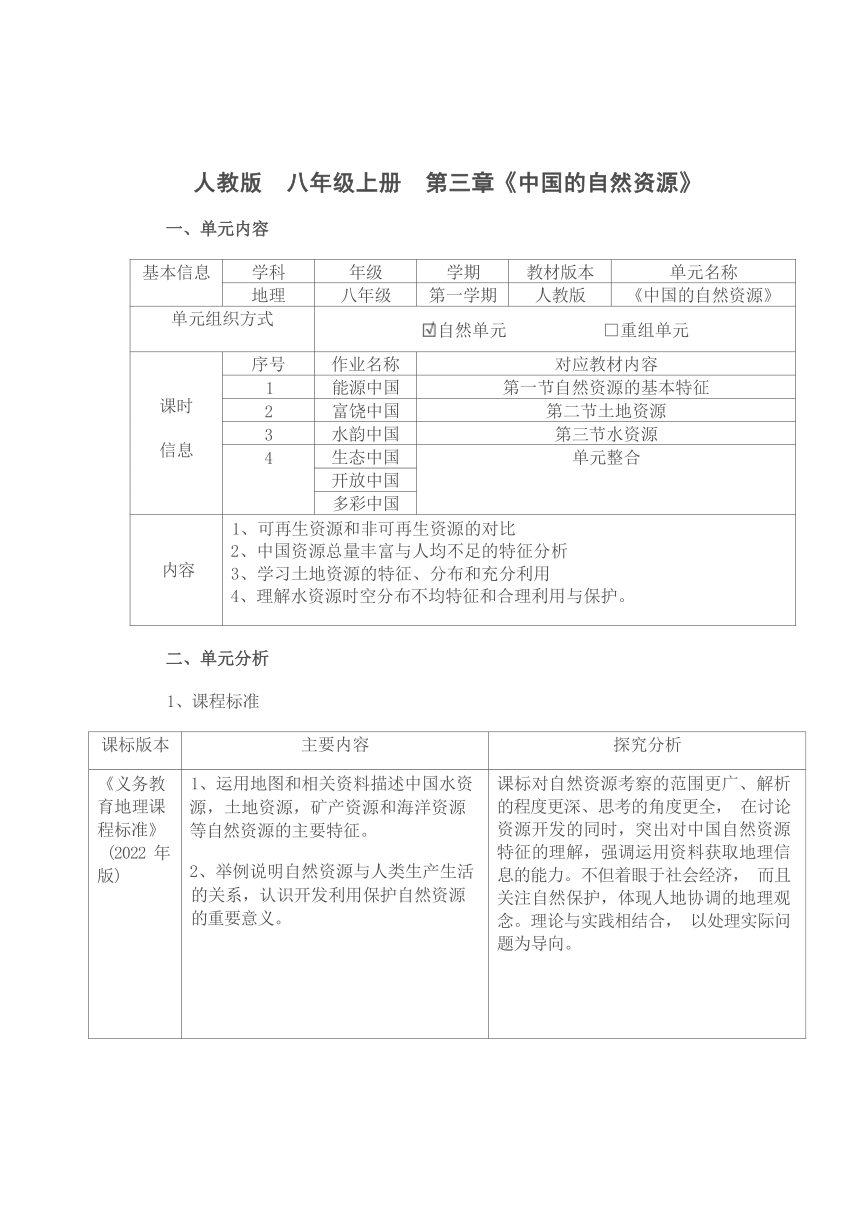

基本信息 学科 年级 学期 教材版本 单元名称

地理 八年级 第一学期 人教版 《中国的自然资源》

单元组织方式 自然单元 □重组单元

课时 信息 序号 作业名称 对应教材内容

1 能源中国 第一节自然资源的基本特征

2 富饶中国 第二节土地资源

3 水韵中国 第三节水资源

4 生态中国 单元整合

开放中国

多彩中国

内容 1、可再生资源和非可再生资源的对比 2、中国资源总量丰富与人均不足的特征分析 3、学习土地资源的特征、分布和充分利用 4、理解水资源时空分布不均特征和合理利用与保护。

二、单元分析

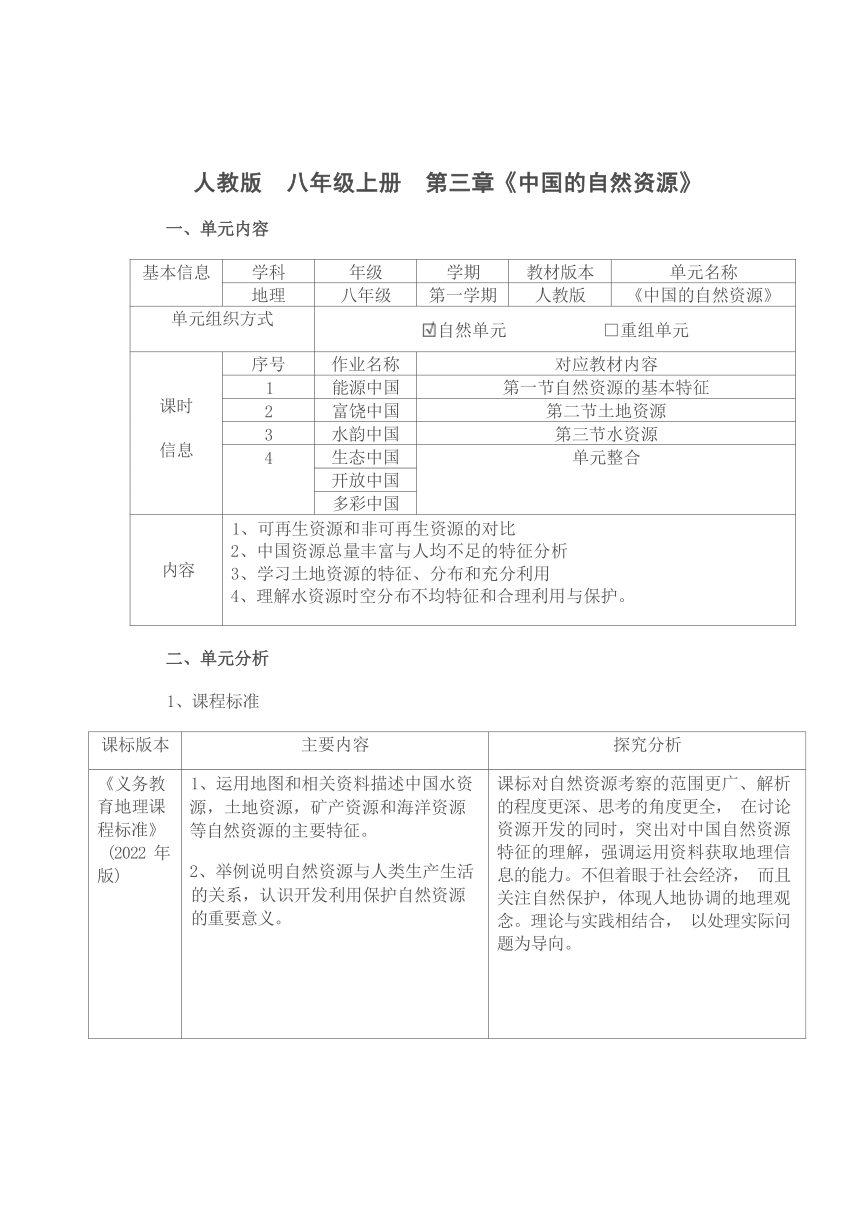

1、课程标准

课标版本 主要内容 探究分析

《义务教 育地理课 程标准》 (2022 年 版) 1、运用地图和相关资料描述中国水资 源,土地资源,矿产资源和海洋资源 等自然资源的主要特征。 2、举例说明自然资源与人类生产生活 的关系,认识开发利用保护自然资源 的重要意义。 课标对自然资源考察的范围更广、解析 的程度更深、思考的角度更全, 在讨论 资源开发的同时,突出对中国自然资源 特征的理解,强调运用资料获取地理信 息的能力。不但着眼于社会经济, 而且 关注自然保护,体现人地协调的地理观 念。理论与实践相结合, 以处理实际问 题为导向。

(

地形地势

气

候

河流

自然灾害

自

然环境

) (

交通运输

经济发展

农

业

工业

)2、教材分析

单元地位承上启下:

(

自

然资源

基本特征

土地资源

水资源

)

本单元在整本书的知识建构中反映出自然地理各要素是促进和影响自然资 源形成的主要条件,而自然资源的利用受人类长期的生产活动与社会经济条件 的影响,是人类经济活动的物质基础,中国自然资源的学习是后期掌握中国的 农业,工业,交通运输业的基础。因此本单元教学内容有明显的承上启下、前 后关联的地位。

单元知识思维导图:

3、学情分析

本节知识贴近生活,学起来兴趣也比较浓厚。生活中通过电视,网络,书 籍等途径可能已经对自然资源有了一定的了解。这节课学习有助于学生对知识 理解更深刻。以此为契机,引导学生进一步认识我国的自然资源,学生对身边 可知可想的各种资源会有更直观的认识。但是本节课也有一些难以理解的概 念,如非可再生资源,可再生资源、时空分布不均等需要举例说明。

三、单元学习目标

依据课程标准,结合学情特点,制定本单元学习目标如下: 1.运用煤炭资源的生产和消费的图文资料,以安徽省为例,了解自然资源的分 布和种类。 2.通过绘图方式感受可再生资源与非可再生资源的特征差异。根据资源生产总 量和消费单位能耗资料,描述变化趋势并理解形成的原因。 3.结合浙江农业生产布局与土地利用相关资料,说出浙江的土地利用的类型。 并使用饼状图形式展示各土地利用类型的比重。 4.从地形,河流,气候等自然因素分析东部沿海地区的浙江和西部内陆地区的 新疆,两者之间的土地利用类型的差异。根据中国南北耕地类型的区别,阐述 南北地区农业生产的差异性。 5.从保护土地宣传员的角度,理解“十分珍惜和合理利用每一寸土地,切实保 护耕地”基本国策的重要性和必要性。从实际出发,把基本国策教育推广到生活 实处。 6.结合“引江济淮”水利工程图文资料和中国旱涝灾害的分布图,分析气候条 件与旱涝灾害的内在联系。 7.探讨水资源跨区域调配的原因,理解开源和节流是保护水资源的重要方式。 8.实践考察、统计分析,提升获取地理数据的能力。 9.理解餐饮浪费带来的各方面危害,结合生活行动推广光盘行动,强化节约资 源的意识。 10.提高读图、填图、绘图能力,把握地理位置的精准度,理解自然资源的空间 分布。

11.对比分析区域之间资源差异性,理解保障能源供应的措施。 12.学习土地荒漠化和水土流失两个突出的环境问题,了解自然资源开发和使用 过程当中带来的环境危害。 掌握“问题--解决”式学习方法的基本流程。 13.知道我国自然资源的基本国情,阐述自然资源的开发利用如何实现与经济社 会的同步发展,实现人地和谐共生。

14. 结合图文资料分析黄河流域自然资源的分布,理解中国自然资源地大物博 和人均占有量少的矛盾。

四、单元作业设计思路

通过对新课标的解读及学情调查,设定本单元作业需要达成的主要任务是:

1、明确学习目标,开放学习视野。

牢牢抓住核心知识、主干知识,尤其突出易错疑难点。针对性练习完善知 识体系的建构。依据典型案例剖析,理论联系实际,深刻理解中考命题的策 略。提炼方法与技能,多种题型变化多角度考察基础知识和基本原则的掌握程 度,做到灵活运用,举一反三。实现作业练习的拓展性和实用性。能够运用地 图及其他地理工具,从不同媒体及生活体验中获取并运用有关中国自然资源的 信息资料,描述和说明中国自然资源分布特征。

2、大单元教学思路,构建知识体系。

大单元主题教学是根据课程实施的水平目标,确立若干个教学主题,教师 遵循学生学习的一般规律,以主题为线索, 开发和重组相关的教学内容,以指 导学生学会学习为主线,进行连续课时单元教学的教学方式。把握自然地理环 境的整体性原理,从地形、河流、气候、植被等要素全面理解自然资源的特 征。分析自然环境与社会经济发展之间的密切联系,合理调节经济快速发展与 人口高速增长对资源需求量的不断增长与自然资源禀赋量和分布不均之间矛 盾。

3、综合素养培养,促进学科渗透。

课时作业围绕课本基础知识展开联系,旨在加深和巩固知识点的掌握程 度,单元质量检测题依托题型变换,完成知识层级升华,加强理论联系实际的 能力,运用多学科知识,解答现实问题,逐渐形成科学的学习方法,从而达到 良好的练习效果。能够描述中国不同地区的主要自然资源的差异。以区域视角 说明人类活动与自然环境和资源的关系。因地制宜发展的观点。能够观察、描 述、解释自然资源相关热点问题,提高主动学习和问题探究的意识和能力,能 够在学习和生活中积极参与相关的实践活动,具有社会责任感。

4、探究案例分析,理论联系实际。

从能源、土地、 水文等资源开发与利用的案例分析着手, “一带一路”国 际合作、资源跨区域调配、节约资源和综合开发等方向层层推进,全面提升中 学生认识自然和改造自然的能力。从时间上的煤炭的形成和空间上的土地资源 的认知,从家庭方面的餐桌文明、 国家方面的资源分布对比、世界方面的一带 一路,全方位立体化理解资源在社会经济发展中的重要性。理解保护资源的必 要措施是生活中行动而不只是口号。

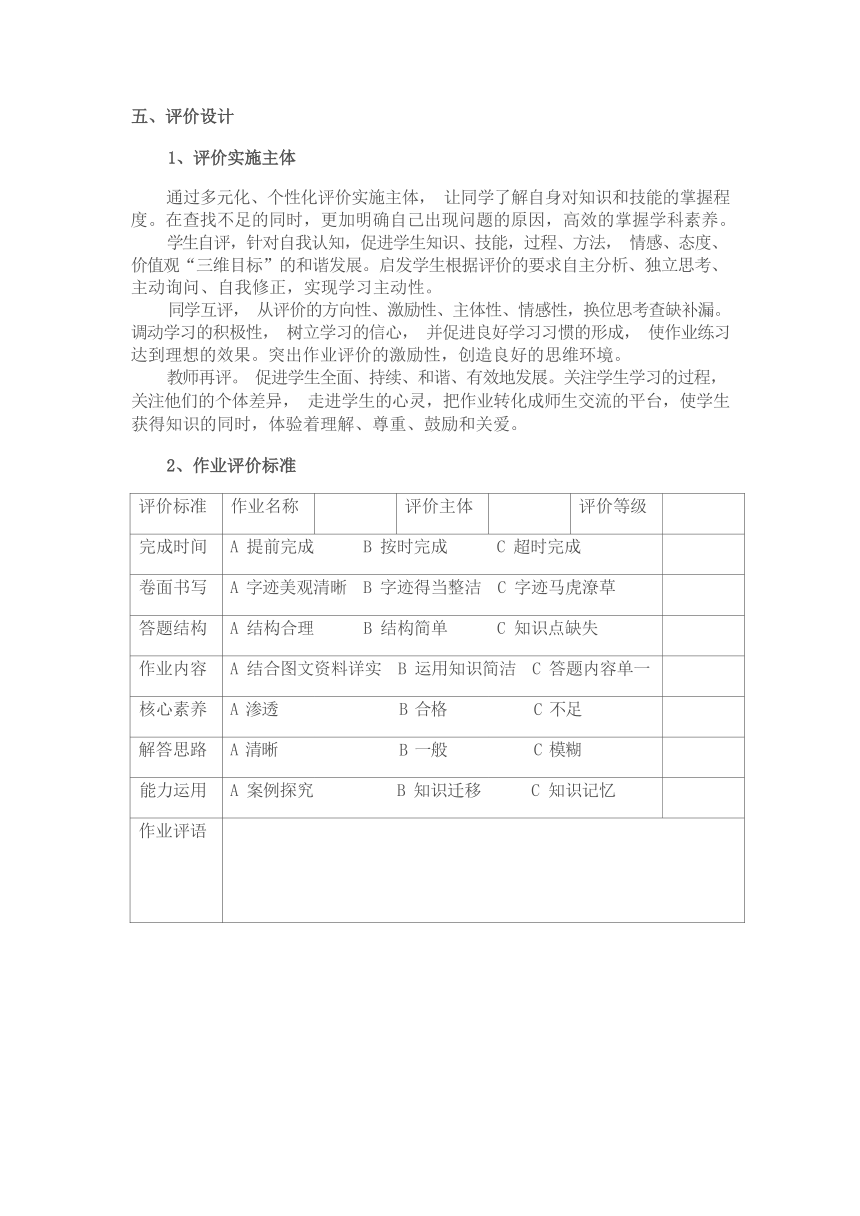

五、评价设计

1、评价实施主体

通过多元化、个性化评价实施主体, 让同学了解自身对知识和技能的掌握程 度。在查找不足的同时,更加明确自己出现问题的原因,高效的掌握学科素养。

学生自评,针对自我认知,促进学生知识、技能,过程、方法, 情感、态度、 价值观“三维目标”的和谐发展。启发学生根据评价的要求自主分析、独立思考、 主动询问、自我修正,实现学习主动性。

同学互评, 从评价的方向性、激励性、主体性、情感性,换位思考查缺补漏。 调动学习的积极性, 树立学习的信心, 并促进良好学习习惯的形成, 使作业练习 达到理想的效果。突出作业评价的激励性,创造良好的思维环境。

教师再评。 促进学生全面、持续、和谐、有效地发展。关注学生学习的过程, 关注他们的个体差异, 走进学生的心灵,把作业转化成师生交流的平台,使学生 获得知识的同时,体验着理解、尊重、鼓励和关爱。

2、作业评价标准

评价标准 作业名称 评价主体 评价等级

完成时间 A 提前完成 B 按时完成 C 超时完成

卷面书写 A 字迹美观清晰 B 字迹得当整洁 C 字迹马虎潦草

答题结构 A 结构合理 B 结构简单 C 知识点缺失

作业内容 A 结合图文资料详实 B 运用知识简洁 C 答题内容单一

核心素养 A 渗透 B 合格 C 不足

解答思路 A 清晰 B 一般 C 模糊

能力运用 A 案例探究 B 知识迁移 C 知识记忆

作业评语

六、课时作业

第一节 自然资源的基本特征

【作业名称】能源中国-------煤炭资源形成与安徽煤炭资源的状况 【作业时长】建议 8 分钟

【作业目标】

○通过数据对比分析了解自然资源的基本特征, 理解不可再生资源的特征。

○案例分析安徽两淮煤炭资源, 动态看待资源与社会经济发展的关系。

○理解自然资源的形成过程, 对比分析可再生资源与不可再生资源的区别。

○案例分析研究社会经济因素对自然资源的需求变化。

○探究科学技术水平与资源的利用效率的关系。

○培养学生节约资源的意识,深化可持续发展的思想。

【作业内容】

资料一:安徽省行政区划图

资料二:煤炭资源的形成过程

中生代的侏罗纪以及新生代的第三纪, 地球上的气候非常温暖潮湿, 地球表 面到处长满了高大的绿色植物, 尤其在湖沼、盆地等低洼地带和有水的环境里, 古代蕨类植物生长得特别茂盛。植物倒下以后, 就会被水淹没了。在缺氧的环境 里,植物体不会很快地分解、腐烂,渐渐形成了泥炭层。 由于地壳下沉运动。 泥炭层被泥沙、岩石等沉积物覆盖起来。持续不断地受到增高的温度和压力的作 用, 就会引起物理性质和化学性质的进一步变化, 煤炭就逐渐形成。这一过程需 要几百万年乃至上千万年。

资料三:安徽省是华东地区煤炭资源最丰富的省份, 安徽省内 99%以上的煤 炭资源集中在淮北煤田和淮南煤田。近年来,安徽省 GDP 增速均高于全国增速, 宏观经济稳中向好,煤炭消费量小幅增长。

(

煤

炭消费单位能耗

(

吨标准煤

/

万元

)

0

.78

0

.68

0.45

2008

年

2009

年

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

201

4

年

0.82

0.58

0.55

0.48

)

(

250

00

200

00

1

5000

1

0000

5000

0

)经济总产值(亿元)

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

图 1 安徽省煤炭消费单位能耗和经济总产值图

1、 查阅资料,在安徽行政区划图中在相应的城市区域,用 “█”标出煤炭 产区, 用“▲”标出铁矿产区, 用“▄”标出铜矿产区。 这些自然资源在 分类上都属于___________________。(可再生资源或非可再生资源)

请再列举三种与它们不是同一类型的资源。__________________________

2、 根据资料二,绘制简易图组再现煤炭形成的复杂而漫长的过程。 森林时代:

泥炭时代:

煤炭时代:

3、 阅读资料三,指出安徽省煤炭生产总值和煤炭消费单位能耗的变化趋势。

简单分析形成这种趋势的原因。

变化趋势:

__________________________________________________________

经济原因:

__________________________________________________________

技术原因:

__________________________________________________________

【作业分析与设计意图】

能源中国案例从安徽资源禀赋和经济发展的关系入手, 图文资料动态理解以 煤炭为主的非可再生资源的形成的漫长地质历史过程。深刻理解非可再生资源的 特征含义。从而加深对资源充分利用, 节约利用和保护的意识。学会区分非可再 生资源与可再生资源的特征, 让学生认识不同资源的形成过程、开发状况和利用 现状, 以及对社会经济环境的影响。观察能源生产和消费的变化趋势。理解科技 水平的应用对自然资源利用程度的提高之间的良性循环。作业设计从煤炭的前世 今生和未来几个方面理解资源富余程度和社会经济发展之间的密切联系。落实课 程标准关于认识自然资源主要特征的要求。从煤炭资源演化形成的过程, 运用动 态的思维认识自然资源的分布、特征和发展的状况。认识因为煤炭资源的开采引 发的社会经济因素的变化。理解地理环境各要素在空间上的关联性。综合性地看 待科技水平的提升对于资源利用效率的增加。从而缓解社会经济发展与资源短缺 的矛盾局面。

第二节 土地资源

【作业名称】富饶中国-----浙江农业生产布局与土地利用

【作业时长】建议时长 8 分钟

【作业目标】

○根据安徽地形、河流、气候等因素,分析土地利用类型的分布和变化趋势。

○饼状图展示耕地、林地、草地之间的比重情况,

○分析后备土地资源紧张情行,明确土地资源的压力。

○从河流, 地形, 气候等自然要素分析, 沿海的浙江和内陆的新疆之间的土地利 用差异。

○从气候,农作物品种熟制等方面比较中国耕地类型的南北差异。

○依据实例,针对土地资源利用存在的问题,落实保护耕地的基本国策。

【作业内容】

资料一: 浙江自然地理环境概况

浙江山地和丘陵占 70.4%,平原和盆地占 23.2%,河流和湖泊占 6.4%,耕地 面积仅 208.17 万公顷,故有“七山一水二分田”之说。地势由西南向东北倾斜,

西南以山地为主, 中部以丘陵为主, 东北部是低平的冲积平原。属亚热带季风气 候, 季风显著, 四季分明, 年气温适中, 光照较多, 雨量丰沛, 空气湿润, 雨热 季节变化同步,气候资源配制多样,气象灾害繁多。 大型湖泊30 余个,钱塘江 等八大水系,海岸线长 6400 余公里 。海域面积 26 万平方公里,港口、渔业、 旅游、油气、滩涂五大主要资源得天独厚, 组合优势显著。气候温和, 水质肥沃, 饵料丰富,适宜多种海洋生物的栖息生长与繁殖。 素有“中国鱼仓”美誉。

资料二: 中国气候、 土地利用类型和浙江省地形、河流分布图

1、 画一画:请用饼状图的形式绘制浙江土地利用比重

2、 比一比:浙江和新疆土地利用类型的差异

区域 地形 气候 河流 植被 土地利用 农业类型 熟制

浙江

新疆

3、 说一说:每年 6 月 25 日为全国土地日, 为落实“十分珍惜、合理利用土 地和切实保护耕地”这一基本国策, 作为“保护土地宣传员”请你结合家 乡 (省级行政单位) 现状,拟定 1 个宣传标语。 (10 个字左右)

__________________________________________________________

【作业分析与设计意图】

富饶中国案例从浙江土地利用类型分布入手, 了解地形、气候等因素对土地 类型形成的促进作用。对比分析沿海与内陆的差异, 分析气候差异是影响耕地特 征的重要因素,理解不同土地资源状况下对农业生产活动的影响。 现实分析耕地 资源的紧张局面和庞大的人口数量带来的粮食压力。做到切实保护和合理利用每 一寸土地的国家政策。理解地形、河流、气候与土地资源的关系,整体性理解自 然资源的形成与分布的区域特征。掌握不同土地资源状况下, 人类农业生产活动 的区别。 伴随人口激增和工业化、城市化进程的加速, 保护耕地资源成为重要的 议题, 思考如何实现可持续发展珍惜利用土地资源。

第三节 水资源

【作业名称】水韵中国-----“引江济淮”工程与旱涝灾害

【作业时长】建议时长 8 分钟

【作业目标】

○依据中国季风气候的特征,分析我国水资源时空分布不均的原因。

○现实讨论水资源时空分布不均的特点对我国社会经济发展的影响。

○从“引江济淮”水利工程建设、节约用水和保护水资源等方面, 探讨解决缺水 问题的途径。

○学以致用,培养学生综合思维能力和处理实际问题的思辨能力。

【作业内容】

资料一:“引江济淮”工程

“引江济淮”工程沟通长江、淮河两大水系, 是跨流域、跨省重大战略性 水资源配置和综合利用工程。工程任务以城乡供水和发展江淮航运为主, 结合灌溉补水和改善巢湖及淮河水生态环境, 是国务院确定的全国 172 项 节水供水重大水利工程之标志性工程, 也是润泽安徽、惠及河南、造福淮 河、辐射中原、功在当代、利在千秋的重大基础设施和重要民生工程。

资料二:中国旱涝灾害

1、 安徽主要气候类型和可能引发的主要自然灾害匹配正确是( )

A.亚热带季风气候和温带季风气候 B.热带雨林气候和热带草原气候 C.热带沙漠气候和地中海气候

D.温带季风气候和温带大陆性气候

2、 探讨“引江济淮”工程实施的原因。 自然资源方面:

干旱与洪涝

盐碱与风沙

火山与地震

台风与寒潮

__________________________________________________________

自然灾害方面:

__________________________________________________________

社会经济方面:

__________________________________________________________

3、 请从开源和节流两个方面谈一谈如何节约用水。

_________________________________________________________

__________________________________________________________

【作业分析与设计意图】

水韵中国案例从“引江济淮”工程入手, 理解水资源的跨区域调配的原因和 影响。 掌握安徽气候分布与水资源状况的联动关系, 积极思考应对旱涝灾害的措 施和节约用水的推广。从季风气候特征、水资源的分布、 自然灾害的发生、社会 经济发展之间的区域关联性整体把握自然资源与人类社会发展的关系。充分理解 区域认知是把地理环境组织为区域加以认识的思维方式和能力。将水资源要素在 不同尺度, 不同类型的区域中认识和学习, 并能察觉和分析区域中地理活动的特 征、 区位条件和二者的关系。从整体性, 差异性, 开放性的角度入手, 认识水资 源跨区域调配的问题和区域发展的方向。作业设计的过程当中, 注意生活化和区 域情景、认识和学习水资源分布,与气候的关系和对气象灾害和水文灾害的因果 关系,解决水资源空间分布与社会经济需求不匹配的问题,谋求区域协调发展。

七、单元质量检测作业

单元检测第一部分

【作业名称】生态中国-----文明餐桌与粮食节约

【作业时长】建议时长 8 分钟

【作业目标】

○结合光盘行动文明餐桌社会实践调查。

○综合分析光盘行动严重危害和实践意义。

○从生活的小事做起,实践低碳生活观念。

○引导学生学习对生活有用的地理,对终身发展有用的地理。

○为培养具有生态文明理念的时代新人打下基础。

【作业内容】

“文明餐桌”行动是以提高市民文明素质和社会文明程度为目标, 大力普及 餐桌文明知识、倡导节约用餐行为、提升行业服务品位、打造餐饮文化, 把“俭 以养德、俭以养性、俭以养身”的理念变成广大市民的自觉行动。

1、 小小调查员, 统计不同情境下的文明餐桌和光盘行动的普及现状。(选做)

比较 项目 文明餐桌普及率

性别 男 女

城乡 差别 大城市 小城市 集镇 乡村

年龄 差异 老年人口 中年人口 青年人口 儿童人口

就餐 环境 家庭 食堂 餐馆 酒店

文化 程度 小学 中学 大学 研究生

时间 差异 早餐 中餐 晚餐 宵夜

2、 小小讲解员。探讨如果文明餐桌普及率较低带来的危害。

资源方面:

_______________________________________________

环境方面:

_______________________________________________

经济方面:

_______________________________________________

社会方面:

_______________________________________________

3、 小小践行家, 结合家庭状况, 小手拉大手文明齐步走, 为“最美餐桌”宣 传片编排文稿。内容包括向家人宣讲节约资源和保护环境的必要性。

烹饪及用餐环节:

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

厨余垃圾处理环节:

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

【作业分析与设计意图】

生态中国案例从文明餐桌实践入手,让学生从生活着眼,体验资源保护的可 行性和必要性, 争创环保小卫士。在家庭生活中让学生成为可持续发展与节约资 源的践行者和宣传员。以自己的实际行动拉动一个家庭共同参与资源保护的过程。 以小手拉大手, 以家庭带动社会, 增强节约资源的意识。努力打造一个环境友好 型和资源节约型社会。作业的完成过程就是一个社会的实践过程。也是一个节能 意识的强化过程。把学习知识与实践能力相结合, 把地理学科素养融入于生活和 学习当中。社会调研等地理实践力,在过程中运用综合思维和区域认知, 体验和 感悟人地关系。 通过调研、粮食浪费危害分析、 文明餐桌和最美家庭评比等实践 活动,让学生掌握行动的信息和策略, 增强行动的动机和兴趣。在活动中表现出 自觉、自制、 自信、 自立、果断、坚持的意志品质。

单元检测第二部分

【作业名称】开放中国-----“一带一路”与国际合作

【作业时长】建议时长 8 分钟

【作业目标】

○以一带一路与国际合作为背景,从地理位置、自然资源、环境问题和对外联 系等方面对比和分析区域优势互补在国际合作中的应用。

○应对相关环境问题和经济问题的措施探讨。

○让同学们了解家乡的自然资源状况和经济发展全球化

○理解自然资源条件是社会经济发展的基础。

【作业内容】

世界版图上,两条丝绸之路,恢弘而壮美。 北线,走陆路。从中国西 安出发,一路向西,跨越高原峡谷,穿越沙漠盆地,深入中亚腹地,通连 欧洲。南线,过海路。从中国东南沿海,沿马六甲海峡,过印度洋,直抵 大西洋岸边。千年前的丝路辉煌,张骞策马西行,郑和扬帆西下,一段久 远的故事,一段让人感怀的岁月沧桑。

自 2013 年习近平总书记提出“一带一路”倡议以来,其已然成为我国 拓展全方位对外开放新格局的重要指针,积极完善交通运输设施建设,拓 展国际通道,扩大企业出口市场,调整外贸的产业结构,优化合作伙伴关 系,继续深化与欧洲合作。创造便利政策环境,强化人文交流互鉴。

1、“地理大发现”

在地图中绘制丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的大致线路 2、 “资源打擂台”

中国长江三峡、荷兰风车、中东石油能源开发与利用

区域 中国长江三峡 欧洲荷兰 亚洲沙特阿拉伯

能源类型

能源丰富原因

保障能源 供给的措施

3、资源微访谈 (选做)

“谁不说咱家乡美”

背景:围绕“国际化合作,高质量发展”为主题,促进开放型经 济引领,高端产业集聚,科技创新示范,对外合作先行,绿色生态样 板建设成效显著。

主持人:如何利用自然资源优势开展国际合作,你最了解的是哪 个省级行政单位或国家?谈一谈它的自然资源类型和特征。(提示:如 煤、铁、铜、 水、土地、 林地、草地等)

你: _______________________________________________ 主持人:请介绍一下自然资源开发利用和社会经济发展特色。

你:(提示:种植或畜牧的差异,特色农产品,能源基地建设、重 化工类型、对外出口贸易,旅游产业发展等)

主持人:如何促进自然资源的开发,推进区域发展融入国际化进 程,实现生产、生活、 生态和谐共生, 请说一说你的看法。

你:_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

【作业分析与设计意图】

开放中国案例以一带一路与国际合作为背景,对比中国和世界其 他地区资源开发利用的区别,以及面临环境问题的差异和因地制宜利 用资源的措施。 尤其突出水能和风能等清洁能源在未来能源消费结构 中比重上升对环境产生的有利影响,增强学生关于清洁能源和化石能 源之间的对比意识。在社会经济发展过程当中,既要注重自然资源的 开发,也要强调在开发资源过程中对生态环境的保护。 综合思维是认 知地理事物时的思维方式以及解决地理问题时的思维能力。 以全球视 角看待自然资源与人类社会经济发展的关系,提升综合思维能力。 资 源的分布、开发利用、环境问题的发生, 全方位分析地理问题的因果 联系。动态地、 辩证地理解资源与社会经济发展的关系。

单元检测第三部分

【作业名称】多彩中国-----黄河流域的资源色彩

【作业时长】建议时长 4 分钟

【作业目标】

○以黄河流域开发利用为题材, 感受中国资源丰富的程度。

○运用图文资料和所学知识阐述区域资源分布的差异性。

○理解中国自然资源总量丰富但人均占有量低的现实矛盾。

【作业内容】

黄河流域土地、水能、煤炭、石油、天然气、矿产等资源丰富,在全 国占有重要的地位,发展潜力很大。流域内现状有耕地 1.79 亿亩,林地 1.53 亿亩,牧草地 4.19 亿亩。宜于开垦的荒地约 3000 万亩。黄河流域上游 地区的水能资源、中游地区的煤炭资源、下游地区的石油和天然气资源,都 十分丰富,在全国占有极其重要的地位,被誉为中国的"能源流域"。

1、根据图文资料和所学知识完成黄河流域各区域的典型资源和色彩匹配。 区域 资源 色彩 青海、四川 草地、风能 黑色 甘肃、宁夏 海洋、油气 黄色 内蒙古 耕地 蓝色 陕西、山西 煤炭 绿色 河南 冰川、水能 金色 山东 有色金属、太阳能 银色

2、请你分析说明中国自然资源“地大物博”和资源相对短缺的矛盾现状。

______________________________________________________________

______________________________________________________________

【作业分析与设计意图】

多彩中国案例以黄河流域资源分布为题材,理解全流域各地区资源差异

性, 谈一谈自然资源开发利用实现资源优势向经济优势转化的过程。 结合黄河 流域社会经济发展水平和人口数量的分布,辩证性理解自然资源总量丰富与社 会经济需求之间的相对短缺的局面。尤其突出。中国人均资源数量低于世界平 均水平的状况。通过连线的方式让学生感受区域差异。在区域多样化的背景下 选择其中一种资源,描述其分布的特征, 并着手理解可能形成的原因。贯穿区 域资源差异性观念,了解自然资源的分布内在规律,考察自然资源分布对人类 活动的影响。 情景展现实现因地制宜、人地协调的观念。

八、单元作业属性表

作业 名称 序号 题型 学习 目标 学 难易 程度 题 目 来源 题 目 性质 答 题 时间

能源 中国 1 填空题 1 2 了解 容易 原创 必做 8 分钟

2 画图题 应用 中等 原创 必做

3 简述题 理解 容易 原创 必做

富饶 中国 1 画图题 3 4 5 了解 容易 原创 必做 8 分钟

2 填空题 了解 容易 原创 必做

3 简答题 应用 中等 原创 必做

水韵 中国 1 选择题 6 7 了解 容易 原创 必做 8 分钟

2 简述题 应用 中等 原创 必做

3 简述题 理解 中等 原创 必做

生态 中国 1 实践题 8 9 应用 较难 原创 选做 8 分钟

2 简答题 理解 中等 原创 必做

3 实践题 应用 容易 原创 必做

开放 中国 1 填图题 10 11 12 了解 容易 原创 必做 8 分钟

2 比较题 了解 容易 原创 必做

3 实践题 应用 中等 原创 选做

多彩 中国 1 连线题 13 14 了解 容易 原创 必做 4 分钟

2 简答题 理解 容易 原创 必做

九、单元作业小结

作业作为教育教学的必要环节, 促进每一个学生的充分发展, 是教师和学生 的共同目标。作业设计关注知识与能力、过程与方法、情感、态度与价值观的三 维目标。内容上注重全面性、形式上注重创新性、结构上注重层次性, 完成上注 重自主性, 评价上注重过程性。以问题为导向, 以作业为载体。通过案例作业的 方式, 引导学生把握单元课堂知识的理解方向和迁移能力的培养。在处理实际问 题的过程当中, 让学生运用所学知识,结合图文资料处理现实问题。把资源的开 发和利用、节约与保护融入到学习实践中。通过作业构架完成主体评价, 关注过 程中方法运用和知识调度。选做题可结合实际情况, 尝试性、 体验性、趣味性地 完成。注重在有效的时间内完成相应的目标。有的放矢, 目标明确。落实学习标 准深刻理解单元内容构建知识体系, 完成对知识的学习和掌握, 并促进学习能力 和应用的提升。沿着作业设计思路去渗透学科素养。让可持续发展的观点和科技 对资源的利用关系深入学生的思维。 通过地理实践能力的提升, 全方位认知区域 特征和规律,切身理解人地协调观的内涵。

一、单元内容

基本信息 学科 年级 学期 教材版本 单元名称

地理 八年级 第一学期 人教版 《中国的自然资源》

单元组织方式 自然单元 □重组单元

课时 信息 序号 作业名称 对应教材内容

1 能源中国 第一节自然资源的基本特征

2 富饶中国 第二节土地资源

3 水韵中国 第三节水资源

4 生态中国 单元整合

开放中国

多彩中国

内容 1、可再生资源和非可再生资源的对比 2、中国资源总量丰富与人均不足的特征分析 3、学习土地资源的特征、分布和充分利用 4、理解水资源时空分布不均特征和合理利用与保护。

二、单元分析

1、课程标准

课标版本 主要内容 探究分析

《义务教 育地理课 程标准》 (2022 年 版) 1、运用地图和相关资料描述中国水资 源,土地资源,矿产资源和海洋资源 等自然资源的主要特征。 2、举例说明自然资源与人类生产生活 的关系,认识开发利用保护自然资源 的重要意义。 课标对自然资源考察的范围更广、解析 的程度更深、思考的角度更全, 在讨论 资源开发的同时,突出对中国自然资源 特征的理解,强调运用资料获取地理信 息的能力。不但着眼于社会经济, 而且 关注自然保护,体现人地协调的地理观 念。理论与实践相结合, 以处理实际问 题为导向。

(

地形地势

气

候

河流

自然灾害

自

然环境

) (

交通运输

经济发展

农

业

工业

)2、教材分析

单元地位承上启下:

(

自

然资源

基本特征

土地资源

水资源

)

本单元在整本书的知识建构中反映出自然地理各要素是促进和影响自然资 源形成的主要条件,而自然资源的利用受人类长期的生产活动与社会经济条件 的影响,是人类经济活动的物质基础,中国自然资源的学习是后期掌握中国的 农业,工业,交通运输业的基础。因此本单元教学内容有明显的承上启下、前 后关联的地位。

单元知识思维导图:

3、学情分析

本节知识贴近生活,学起来兴趣也比较浓厚。生活中通过电视,网络,书 籍等途径可能已经对自然资源有了一定的了解。这节课学习有助于学生对知识 理解更深刻。以此为契机,引导学生进一步认识我国的自然资源,学生对身边 可知可想的各种资源会有更直观的认识。但是本节课也有一些难以理解的概 念,如非可再生资源,可再生资源、时空分布不均等需要举例说明。

三、单元学习目标

依据课程标准,结合学情特点,制定本单元学习目标如下: 1.运用煤炭资源的生产和消费的图文资料,以安徽省为例,了解自然资源的分 布和种类。 2.通过绘图方式感受可再生资源与非可再生资源的特征差异。根据资源生产总 量和消费单位能耗资料,描述变化趋势并理解形成的原因。 3.结合浙江农业生产布局与土地利用相关资料,说出浙江的土地利用的类型。 并使用饼状图形式展示各土地利用类型的比重。 4.从地形,河流,气候等自然因素分析东部沿海地区的浙江和西部内陆地区的 新疆,两者之间的土地利用类型的差异。根据中国南北耕地类型的区别,阐述 南北地区农业生产的差异性。 5.从保护土地宣传员的角度,理解“十分珍惜和合理利用每一寸土地,切实保 护耕地”基本国策的重要性和必要性。从实际出发,把基本国策教育推广到生活 实处。 6.结合“引江济淮”水利工程图文资料和中国旱涝灾害的分布图,分析气候条 件与旱涝灾害的内在联系。 7.探讨水资源跨区域调配的原因,理解开源和节流是保护水资源的重要方式。 8.实践考察、统计分析,提升获取地理数据的能力。 9.理解餐饮浪费带来的各方面危害,结合生活行动推广光盘行动,强化节约资 源的意识。 10.提高读图、填图、绘图能力,把握地理位置的精准度,理解自然资源的空间 分布。

11.对比分析区域之间资源差异性,理解保障能源供应的措施。 12.学习土地荒漠化和水土流失两个突出的环境问题,了解自然资源开发和使用 过程当中带来的环境危害。 掌握“问题--解决”式学习方法的基本流程。 13.知道我国自然资源的基本国情,阐述自然资源的开发利用如何实现与经济社 会的同步发展,实现人地和谐共生。

14. 结合图文资料分析黄河流域自然资源的分布,理解中国自然资源地大物博 和人均占有量少的矛盾。

四、单元作业设计思路

通过对新课标的解读及学情调查,设定本单元作业需要达成的主要任务是:

1、明确学习目标,开放学习视野。

牢牢抓住核心知识、主干知识,尤其突出易错疑难点。针对性练习完善知 识体系的建构。依据典型案例剖析,理论联系实际,深刻理解中考命题的策 略。提炼方法与技能,多种题型变化多角度考察基础知识和基本原则的掌握程 度,做到灵活运用,举一反三。实现作业练习的拓展性和实用性。能够运用地 图及其他地理工具,从不同媒体及生活体验中获取并运用有关中国自然资源的 信息资料,描述和说明中国自然资源分布特征。

2、大单元教学思路,构建知识体系。

大单元主题教学是根据课程实施的水平目标,确立若干个教学主题,教师 遵循学生学习的一般规律,以主题为线索, 开发和重组相关的教学内容,以指 导学生学会学习为主线,进行连续课时单元教学的教学方式。把握自然地理环 境的整体性原理,从地形、河流、气候、植被等要素全面理解自然资源的特 征。分析自然环境与社会经济发展之间的密切联系,合理调节经济快速发展与 人口高速增长对资源需求量的不断增长与自然资源禀赋量和分布不均之间矛 盾。

3、综合素养培养,促进学科渗透。

课时作业围绕课本基础知识展开联系,旨在加深和巩固知识点的掌握程 度,单元质量检测题依托题型变换,完成知识层级升华,加强理论联系实际的 能力,运用多学科知识,解答现实问题,逐渐形成科学的学习方法,从而达到 良好的练习效果。能够描述中国不同地区的主要自然资源的差异。以区域视角 说明人类活动与自然环境和资源的关系。因地制宜发展的观点。能够观察、描 述、解释自然资源相关热点问题,提高主动学习和问题探究的意识和能力,能 够在学习和生活中积极参与相关的实践活动,具有社会责任感。

4、探究案例分析,理论联系实际。

从能源、土地、 水文等资源开发与利用的案例分析着手, “一带一路”国 际合作、资源跨区域调配、节约资源和综合开发等方向层层推进,全面提升中 学生认识自然和改造自然的能力。从时间上的煤炭的形成和空间上的土地资源 的认知,从家庭方面的餐桌文明、 国家方面的资源分布对比、世界方面的一带 一路,全方位立体化理解资源在社会经济发展中的重要性。理解保护资源的必 要措施是生活中行动而不只是口号。

五、评价设计

1、评价实施主体

通过多元化、个性化评价实施主体, 让同学了解自身对知识和技能的掌握程 度。在查找不足的同时,更加明确自己出现问题的原因,高效的掌握学科素养。

学生自评,针对自我认知,促进学生知识、技能,过程、方法, 情感、态度、 价值观“三维目标”的和谐发展。启发学生根据评价的要求自主分析、独立思考、 主动询问、自我修正,实现学习主动性。

同学互评, 从评价的方向性、激励性、主体性、情感性,换位思考查缺补漏。 调动学习的积极性, 树立学习的信心, 并促进良好学习习惯的形成, 使作业练习 达到理想的效果。突出作业评价的激励性,创造良好的思维环境。

教师再评。 促进学生全面、持续、和谐、有效地发展。关注学生学习的过程, 关注他们的个体差异, 走进学生的心灵,把作业转化成师生交流的平台,使学生 获得知识的同时,体验着理解、尊重、鼓励和关爱。

2、作业评价标准

评价标准 作业名称 评价主体 评价等级

完成时间 A 提前完成 B 按时完成 C 超时完成

卷面书写 A 字迹美观清晰 B 字迹得当整洁 C 字迹马虎潦草

答题结构 A 结构合理 B 结构简单 C 知识点缺失

作业内容 A 结合图文资料详实 B 运用知识简洁 C 答题内容单一

核心素养 A 渗透 B 合格 C 不足

解答思路 A 清晰 B 一般 C 模糊

能力运用 A 案例探究 B 知识迁移 C 知识记忆

作业评语

六、课时作业

第一节 自然资源的基本特征

【作业名称】能源中国-------煤炭资源形成与安徽煤炭资源的状况 【作业时长】建议 8 分钟

【作业目标】

○通过数据对比分析了解自然资源的基本特征, 理解不可再生资源的特征。

○案例分析安徽两淮煤炭资源, 动态看待资源与社会经济发展的关系。

○理解自然资源的形成过程, 对比分析可再生资源与不可再生资源的区别。

○案例分析研究社会经济因素对自然资源的需求变化。

○探究科学技术水平与资源的利用效率的关系。

○培养学生节约资源的意识,深化可持续发展的思想。

【作业内容】

资料一:安徽省行政区划图

资料二:煤炭资源的形成过程

中生代的侏罗纪以及新生代的第三纪, 地球上的气候非常温暖潮湿, 地球表 面到处长满了高大的绿色植物, 尤其在湖沼、盆地等低洼地带和有水的环境里, 古代蕨类植物生长得特别茂盛。植物倒下以后, 就会被水淹没了。在缺氧的环境 里,植物体不会很快地分解、腐烂,渐渐形成了泥炭层。 由于地壳下沉运动。 泥炭层被泥沙、岩石等沉积物覆盖起来。持续不断地受到增高的温度和压力的作 用, 就会引起物理性质和化学性质的进一步变化, 煤炭就逐渐形成。这一过程需 要几百万年乃至上千万年。

资料三:安徽省是华东地区煤炭资源最丰富的省份, 安徽省内 99%以上的煤 炭资源集中在淮北煤田和淮南煤田。近年来,安徽省 GDP 增速均高于全国增速, 宏观经济稳中向好,煤炭消费量小幅增长。

(

煤

炭消费单位能耗

(

吨标准煤

/

万元

)

0

.78

0

.68

0.45

2008

年

2009

年

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

201

4

年

0.82

0.58

0.55

0.48

)

(

250

00

200

00

1

5000

1

0000

5000

0

)经济总产值(亿元)

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

图 1 安徽省煤炭消费单位能耗和经济总产值图

1、 查阅资料,在安徽行政区划图中在相应的城市区域,用 “█”标出煤炭 产区, 用“▲”标出铁矿产区, 用“▄”标出铜矿产区。 这些自然资源在 分类上都属于___________________。(可再生资源或非可再生资源)

请再列举三种与它们不是同一类型的资源。__________________________

2、 根据资料二,绘制简易图组再现煤炭形成的复杂而漫长的过程。 森林时代:

泥炭时代:

煤炭时代:

3、 阅读资料三,指出安徽省煤炭生产总值和煤炭消费单位能耗的变化趋势。

简单分析形成这种趋势的原因。

变化趋势:

__________________________________________________________

经济原因:

__________________________________________________________

技术原因:

__________________________________________________________

【作业分析与设计意图】

能源中国案例从安徽资源禀赋和经济发展的关系入手, 图文资料动态理解以 煤炭为主的非可再生资源的形成的漫长地质历史过程。深刻理解非可再生资源的 特征含义。从而加深对资源充分利用, 节约利用和保护的意识。学会区分非可再 生资源与可再生资源的特征, 让学生认识不同资源的形成过程、开发状况和利用 现状, 以及对社会经济环境的影响。观察能源生产和消费的变化趋势。理解科技 水平的应用对自然资源利用程度的提高之间的良性循环。作业设计从煤炭的前世 今生和未来几个方面理解资源富余程度和社会经济发展之间的密切联系。落实课 程标准关于认识自然资源主要特征的要求。从煤炭资源演化形成的过程, 运用动 态的思维认识自然资源的分布、特征和发展的状况。认识因为煤炭资源的开采引 发的社会经济因素的变化。理解地理环境各要素在空间上的关联性。综合性地看 待科技水平的提升对于资源利用效率的增加。从而缓解社会经济发展与资源短缺 的矛盾局面。

第二节 土地资源

【作业名称】富饶中国-----浙江农业生产布局与土地利用

【作业时长】建议时长 8 分钟

【作业目标】

○根据安徽地形、河流、气候等因素,分析土地利用类型的分布和变化趋势。

○饼状图展示耕地、林地、草地之间的比重情况,

○分析后备土地资源紧张情行,明确土地资源的压力。

○从河流, 地形, 气候等自然要素分析, 沿海的浙江和内陆的新疆之间的土地利 用差异。

○从气候,农作物品种熟制等方面比较中国耕地类型的南北差异。

○依据实例,针对土地资源利用存在的问题,落实保护耕地的基本国策。

【作业内容】

资料一: 浙江自然地理环境概况

浙江山地和丘陵占 70.4%,平原和盆地占 23.2%,河流和湖泊占 6.4%,耕地 面积仅 208.17 万公顷,故有“七山一水二分田”之说。地势由西南向东北倾斜,

西南以山地为主, 中部以丘陵为主, 东北部是低平的冲积平原。属亚热带季风气 候, 季风显著, 四季分明, 年气温适中, 光照较多, 雨量丰沛, 空气湿润, 雨热 季节变化同步,气候资源配制多样,气象灾害繁多。 大型湖泊30 余个,钱塘江 等八大水系,海岸线长 6400 余公里 。海域面积 26 万平方公里,港口、渔业、 旅游、油气、滩涂五大主要资源得天独厚, 组合优势显著。气候温和, 水质肥沃, 饵料丰富,适宜多种海洋生物的栖息生长与繁殖。 素有“中国鱼仓”美誉。

资料二: 中国气候、 土地利用类型和浙江省地形、河流分布图

1、 画一画:请用饼状图的形式绘制浙江土地利用比重

2、 比一比:浙江和新疆土地利用类型的差异

区域 地形 气候 河流 植被 土地利用 农业类型 熟制

浙江

新疆

3、 说一说:每年 6 月 25 日为全国土地日, 为落实“十分珍惜、合理利用土 地和切实保护耕地”这一基本国策, 作为“保护土地宣传员”请你结合家 乡 (省级行政单位) 现状,拟定 1 个宣传标语。 (10 个字左右)

__________________________________________________________

【作业分析与设计意图】

富饶中国案例从浙江土地利用类型分布入手, 了解地形、气候等因素对土地 类型形成的促进作用。对比分析沿海与内陆的差异, 分析气候差异是影响耕地特 征的重要因素,理解不同土地资源状况下对农业生产活动的影响。 现实分析耕地 资源的紧张局面和庞大的人口数量带来的粮食压力。做到切实保护和合理利用每 一寸土地的国家政策。理解地形、河流、气候与土地资源的关系,整体性理解自 然资源的形成与分布的区域特征。掌握不同土地资源状况下, 人类农业生产活动 的区别。 伴随人口激增和工业化、城市化进程的加速, 保护耕地资源成为重要的 议题, 思考如何实现可持续发展珍惜利用土地资源。

第三节 水资源

【作业名称】水韵中国-----“引江济淮”工程与旱涝灾害

【作业时长】建议时长 8 分钟

【作业目标】

○依据中国季风气候的特征,分析我国水资源时空分布不均的原因。

○现实讨论水资源时空分布不均的特点对我国社会经济发展的影响。

○从“引江济淮”水利工程建设、节约用水和保护水资源等方面, 探讨解决缺水 问题的途径。

○学以致用,培养学生综合思维能力和处理实际问题的思辨能力。

【作业内容】

资料一:“引江济淮”工程

“引江济淮”工程沟通长江、淮河两大水系, 是跨流域、跨省重大战略性 水资源配置和综合利用工程。工程任务以城乡供水和发展江淮航运为主, 结合灌溉补水和改善巢湖及淮河水生态环境, 是国务院确定的全国 172 项 节水供水重大水利工程之标志性工程, 也是润泽安徽、惠及河南、造福淮 河、辐射中原、功在当代、利在千秋的重大基础设施和重要民生工程。

资料二:中国旱涝灾害

1、 安徽主要气候类型和可能引发的主要自然灾害匹配正确是( )

A.亚热带季风气候和温带季风气候 B.热带雨林气候和热带草原气候 C.热带沙漠气候和地中海气候

D.温带季风气候和温带大陆性气候

2、 探讨“引江济淮”工程实施的原因。 自然资源方面:

干旱与洪涝

盐碱与风沙

火山与地震

台风与寒潮

__________________________________________________________

自然灾害方面:

__________________________________________________________

社会经济方面:

__________________________________________________________

3、 请从开源和节流两个方面谈一谈如何节约用水。

_________________________________________________________

__________________________________________________________

【作业分析与设计意图】

水韵中国案例从“引江济淮”工程入手, 理解水资源的跨区域调配的原因和 影响。 掌握安徽气候分布与水资源状况的联动关系, 积极思考应对旱涝灾害的措 施和节约用水的推广。从季风气候特征、水资源的分布、 自然灾害的发生、社会 经济发展之间的区域关联性整体把握自然资源与人类社会发展的关系。充分理解 区域认知是把地理环境组织为区域加以认识的思维方式和能力。将水资源要素在 不同尺度, 不同类型的区域中认识和学习, 并能察觉和分析区域中地理活动的特 征、 区位条件和二者的关系。从整体性, 差异性, 开放性的角度入手, 认识水资 源跨区域调配的问题和区域发展的方向。作业设计的过程当中, 注意生活化和区 域情景、认识和学习水资源分布,与气候的关系和对气象灾害和水文灾害的因果 关系,解决水资源空间分布与社会经济需求不匹配的问题,谋求区域协调发展。

七、单元质量检测作业

单元检测第一部分

【作业名称】生态中国-----文明餐桌与粮食节约

【作业时长】建议时长 8 分钟

【作业目标】

○结合光盘行动文明餐桌社会实践调查。

○综合分析光盘行动严重危害和实践意义。

○从生活的小事做起,实践低碳生活观念。

○引导学生学习对生活有用的地理,对终身发展有用的地理。

○为培养具有生态文明理念的时代新人打下基础。

【作业内容】

“文明餐桌”行动是以提高市民文明素质和社会文明程度为目标, 大力普及 餐桌文明知识、倡导节约用餐行为、提升行业服务品位、打造餐饮文化, 把“俭 以养德、俭以养性、俭以养身”的理念变成广大市民的自觉行动。

1、 小小调查员, 统计不同情境下的文明餐桌和光盘行动的普及现状。(选做)

比较 项目 文明餐桌普及率

性别 男 女

城乡 差别 大城市 小城市 集镇 乡村

年龄 差异 老年人口 中年人口 青年人口 儿童人口

就餐 环境 家庭 食堂 餐馆 酒店

文化 程度 小学 中学 大学 研究生

时间 差异 早餐 中餐 晚餐 宵夜

2、 小小讲解员。探讨如果文明餐桌普及率较低带来的危害。

资源方面:

_______________________________________________

环境方面:

_______________________________________________

经济方面:

_______________________________________________

社会方面:

_______________________________________________

3、 小小践行家, 结合家庭状况, 小手拉大手文明齐步走, 为“最美餐桌”宣 传片编排文稿。内容包括向家人宣讲节约资源和保护环境的必要性。

烹饪及用餐环节:

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

厨余垃圾处理环节:

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

【作业分析与设计意图】

生态中国案例从文明餐桌实践入手,让学生从生活着眼,体验资源保护的可 行性和必要性, 争创环保小卫士。在家庭生活中让学生成为可持续发展与节约资 源的践行者和宣传员。以自己的实际行动拉动一个家庭共同参与资源保护的过程。 以小手拉大手, 以家庭带动社会, 增强节约资源的意识。努力打造一个环境友好 型和资源节约型社会。作业的完成过程就是一个社会的实践过程。也是一个节能 意识的强化过程。把学习知识与实践能力相结合, 把地理学科素养融入于生活和 学习当中。社会调研等地理实践力,在过程中运用综合思维和区域认知, 体验和 感悟人地关系。 通过调研、粮食浪费危害分析、 文明餐桌和最美家庭评比等实践 活动,让学生掌握行动的信息和策略, 增强行动的动机和兴趣。在活动中表现出 自觉、自制、 自信、 自立、果断、坚持的意志品质。

单元检测第二部分

【作业名称】开放中国-----“一带一路”与国际合作

【作业时长】建议时长 8 分钟

【作业目标】

○以一带一路与国际合作为背景,从地理位置、自然资源、环境问题和对外联 系等方面对比和分析区域优势互补在国际合作中的应用。

○应对相关环境问题和经济问题的措施探讨。

○让同学们了解家乡的自然资源状况和经济发展全球化

○理解自然资源条件是社会经济发展的基础。

【作业内容】

世界版图上,两条丝绸之路,恢弘而壮美。 北线,走陆路。从中国西 安出发,一路向西,跨越高原峡谷,穿越沙漠盆地,深入中亚腹地,通连 欧洲。南线,过海路。从中国东南沿海,沿马六甲海峡,过印度洋,直抵 大西洋岸边。千年前的丝路辉煌,张骞策马西行,郑和扬帆西下,一段久 远的故事,一段让人感怀的岁月沧桑。

自 2013 年习近平总书记提出“一带一路”倡议以来,其已然成为我国 拓展全方位对外开放新格局的重要指针,积极完善交通运输设施建设,拓 展国际通道,扩大企业出口市场,调整外贸的产业结构,优化合作伙伴关 系,继续深化与欧洲合作。创造便利政策环境,强化人文交流互鉴。

1、“地理大发现”

在地图中绘制丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的大致线路 2、 “资源打擂台”

中国长江三峡、荷兰风车、中东石油能源开发与利用

区域 中国长江三峡 欧洲荷兰 亚洲沙特阿拉伯

能源类型

能源丰富原因

保障能源 供给的措施

3、资源微访谈 (选做)

“谁不说咱家乡美”

背景:围绕“国际化合作,高质量发展”为主题,促进开放型经 济引领,高端产业集聚,科技创新示范,对外合作先行,绿色生态样 板建设成效显著。

主持人:如何利用自然资源优势开展国际合作,你最了解的是哪 个省级行政单位或国家?谈一谈它的自然资源类型和特征。(提示:如 煤、铁、铜、 水、土地、 林地、草地等)

你: _______________________________________________ 主持人:请介绍一下自然资源开发利用和社会经济发展特色。

你:(提示:种植或畜牧的差异,特色农产品,能源基地建设、重 化工类型、对外出口贸易,旅游产业发展等)

主持人:如何促进自然资源的开发,推进区域发展融入国际化进 程,实现生产、生活、 生态和谐共生, 请说一说你的看法。

你:_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

【作业分析与设计意图】

开放中国案例以一带一路与国际合作为背景,对比中国和世界其 他地区资源开发利用的区别,以及面临环境问题的差异和因地制宜利 用资源的措施。 尤其突出水能和风能等清洁能源在未来能源消费结构 中比重上升对环境产生的有利影响,增强学生关于清洁能源和化石能 源之间的对比意识。在社会经济发展过程当中,既要注重自然资源的 开发,也要强调在开发资源过程中对生态环境的保护。 综合思维是认 知地理事物时的思维方式以及解决地理问题时的思维能力。 以全球视 角看待自然资源与人类社会经济发展的关系,提升综合思维能力。 资 源的分布、开发利用、环境问题的发生, 全方位分析地理问题的因果 联系。动态地、 辩证地理解资源与社会经济发展的关系。

单元检测第三部分

【作业名称】多彩中国-----黄河流域的资源色彩

【作业时长】建议时长 4 分钟

【作业目标】

○以黄河流域开发利用为题材, 感受中国资源丰富的程度。

○运用图文资料和所学知识阐述区域资源分布的差异性。

○理解中国自然资源总量丰富但人均占有量低的现实矛盾。

【作业内容】

黄河流域土地、水能、煤炭、石油、天然气、矿产等资源丰富,在全 国占有重要的地位,发展潜力很大。流域内现状有耕地 1.79 亿亩,林地 1.53 亿亩,牧草地 4.19 亿亩。宜于开垦的荒地约 3000 万亩。黄河流域上游 地区的水能资源、中游地区的煤炭资源、下游地区的石油和天然气资源,都 十分丰富,在全国占有极其重要的地位,被誉为中国的"能源流域"。

1、根据图文资料和所学知识完成黄河流域各区域的典型资源和色彩匹配。 区域 资源 色彩 青海、四川 草地、风能 黑色 甘肃、宁夏 海洋、油气 黄色 内蒙古 耕地 蓝色 陕西、山西 煤炭 绿色 河南 冰川、水能 金色 山东 有色金属、太阳能 银色

2、请你分析说明中国自然资源“地大物博”和资源相对短缺的矛盾现状。

______________________________________________________________

______________________________________________________________

【作业分析与设计意图】

多彩中国案例以黄河流域资源分布为题材,理解全流域各地区资源差异

性, 谈一谈自然资源开发利用实现资源优势向经济优势转化的过程。 结合黄河 流域社会经济发展水平和人口数量的分布,辩证性理解自然资源总量丰富与社 会经济需求之间的相对短缺的局面。尤其突出。中国人均资源数量低于世界平 均水平的状况。通过连线的方式让学生感受区域差异。在区域多样化的背景下 选择其中一种资源,描述其分布的特征, 并着手理解可能形成的原因。贯穿区 域资源差异性观念,了解自然资源的分布内在规律,考察自然资源分布对人类 活动的影响。 情景展现实现因地制宜、人地协调的观念。

八、单元作业属性表

作业 名称 序号 题型 学习 目标 学 难易 程度 题 目 来源 题 目 性质 答 题 时间

能源 中国 1 填空题 1 2 了解 容易 原创 必做 8 分钟

2 画图题 应用 中等 原创 必做

3 简述题 理解 容易 原创 必做

富饶 中国 1 画图题 3 4 5 了解 容易 原创 必做 8 分钟

2 填空题 了解 容易 原创 必做

3 简答题 应用 中等 原创 必做

水韵 中国 1 选择题 6 7 了解 容易 原创 必做 8 分钟

2 简述题 应用 中等 原创 必做

3 简述题 理解 中等 原创 必做

生态 中国 1 实践题 8 9 应用 较难 原创 选做 8 分钟

2 简答题 理解 中等 原创 必做

3 实践题 应用 容易 原创 必做

开放 中国 1 填图题 10 11 12 了解 容易 原创 必做 8 分钟

2 比较题 了解 容易 原创 必做

3 实践题 应用 中等 原创 选做

多彩 中国 1 连线题 13 14 了解 容易 原创 必做 4 分钟

2 简答题 理解 容易 原创 必做

九、单元作业小结

作业作为教育教学的必要环节, 促进每一个学生的充分发展, 是教师和学生 的共同目标。作业设计关注知识与能力、过程与方法、情感、态度与价值观的三 维目标。内容上注重全面性、形式上注重创新性、结构上注重层次性, 完成上注 重自主性, 评价上注重过程性。以问题为导向, 以作业为载体。通过案例作业的 方式, 引导学生把握单元课堂知识的理解方向和迁移能力的培养。在处理实际问 题的过程当中, 让学生运用所学知识,结合图文资料处理现实问题。把资源的开 发和利用、节约与保护融入到学习实践中。通过作业构架完成主体评价, 关注过 程中方法运用和知识调度。选做题可结合实际情况, 尝试性、 体验性、趣味性地 完成。注重在有效的时间内完成相应的目标。有的放矢, 目标明确。落实学习标 准深刻理解单元内容构建知识体系, 完成对知识的学习和掌握, 并促进学习能力 和应用的提升。沿着作业设计思路去渗透学科素养。让可持续发展的观点和科技 对资源的利用关系深入学生的思维。 通过地理实践能力的提升, 全方位认知区域 特征和规律,切身理解人地协调观的内涵。