安徽省安庆市第一中学2023-2024学年高一上学期12月“三新”检测考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省安庆市第一中学2023-2024学年高一上学期12月“三新”检测考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 335.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-06 09:32:17 | ||

图片预览

文档简介

安庆市2023-2024学年高一上学期12月“三新”检测考试

历史试题

2023.12

考生注意:

1. 满分100分,考试时间75分钟。

2. 考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

一、 单项选择题: 本题共15小题, 每小题3分, 共45分。 每小题只有一个选项符合题目要求。

1.2000 年10月,在浙江省浦江县上山遗址,我国考古工作者发现了一万多年前属性明确的栽培水稻以及镰形石器、石刀、石磨盘、石磨棒等工具。学术界一致认为这是已发现的世界上最早的稻作农业遗存。对此的正确理解应是,我国

A.早期文明集中于南方地区 B.原始农耕文化领先世界

C.小农经济有着悠久的历史 D.是世界农业发源地之一

2.下表为不同史籍关于秦朝的历史叙述。这表明当时

记述 出处

四维(礼义廉耻)而不张,故君臣乖乱,六亲殃戮,奸人并起,万民离叛 贾谊《治安策》

至于始皇,遂并天下,内兴功作,外攘夷狄,以泰半之赋,发闾左之戍 班固《汉书》

封建之残念,战国之余影,尚留存于人民之脑际。于是戍卒一呼,山东响应,为古代封建政体作反动,而秦遂以亡 钱穆《中国文化史导论》

A.出现历史倒退 B.宗法制度趋向瓦解

C.社会矛盾丛生 D.儒学丧失正统地位

3.两汉时期,宰相的出身复杂多样,如萧何、申屠嘉出身于布衣,周亚夫、窦融出身于功臣豪门世家,刘隆、刘恺出身于宗室。这反映了

A.科举制度的影响日趋凸显 B.社会阶层流动性的增强

C.门阀贵族统治的彻底瓦解 D.官僚政治的形成与发展

4.魏晋南北朝时期是养生学发展的成熟阶段,形成了丰富的养生思想和方法,在具体的养生实践上,重视存神、服气、导引等。这主要体现了

A.封建迷信思想的根深蒂固 B.社会主流价值观的嬗变

C.儒道佛等思想合一的趋势 D.文人乱世中的精神追求

5.唐朝时期,科举士人贡举及第,仅获得出身。要入仕为官,尚需通过吏部的“释谒试”,即要求候选人体貌丰伟、言辞辩证、书法遒美以及文理优长。这有助于

A.提升治理国家的能力 B.打破世家大族对官位垄断

C.扩大吏部的职权范围 D.完善中枢机构的制衡机制

6.宋代,鄂州“贾船客舫,不可胜计,市邑雄富,列肆繁错。盖川、广、襄、淮、浙贸迁之会”。这反映了

A.经济重心南移的完成 B.地域性商人群体的出现

C.区域商业贸易的繁荣 D.“重农抑商”政策废止

7.有学者曾评述说:“宋辽以及宋金史成了这样一种关系史:相对短暂的战争和主要通过输纳大量银绢以换得相对长的和平,停停打打交替进行。”这反映出宋朝

A.外部环境较为险恶 B.奉行“守内虚外”政策

C.军费支出过于庞大 D.受到辽金两国联合威胁

9.据《潘秀才日记》记载,道光廿九年(1849 年)二月十七日,两广总督徐广缙“在虎门江面的英舰上与夷人会谈。夷人乂提入城一事,实乃可恶!广州城乃吾民居住之地,怎可让外夷居住。况夷人面日怪异,实乃妖类”。这一论述可以用于说明

A.鸦片战争期间的反侵略 B.朴素的爱国主义情怀

C.东南沿海陷入边疆危机 D.近代外交理念的萌发

10.《瀛寰志略》出版后,在朝的统治者、满汉官员、理学家、社会土绅,无不为《瀛寰志略》所展示的世界所惊诧,无不为大清帝国只是世界的一个组成部分而非“天下之尊”的事实所震骇。《瀛寰志略》的发行

A.引导传统地理观的变革 B.推动各阶层力量的联合御敌

C.打破了天朝上国的观念 D.使向西方学习的新思想萌发

11.1864年,两江、直隶、陕甘、四川、闽浙、两广总督及江苏、浙江、江西、广东巡抚等都出自湘淮系。这反映了

A.太平天国运动的失败 B.清政府推行洋务运动

C.地方割据局面的形成 D.汉族官僚集团的崛起

13.“明定国是”诏书明确宣示:“嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。”其意在

A.挽救封建统治危机 B.建立君主立宪政体

C.重塑儒学正统地位 D.增强国人民族意识

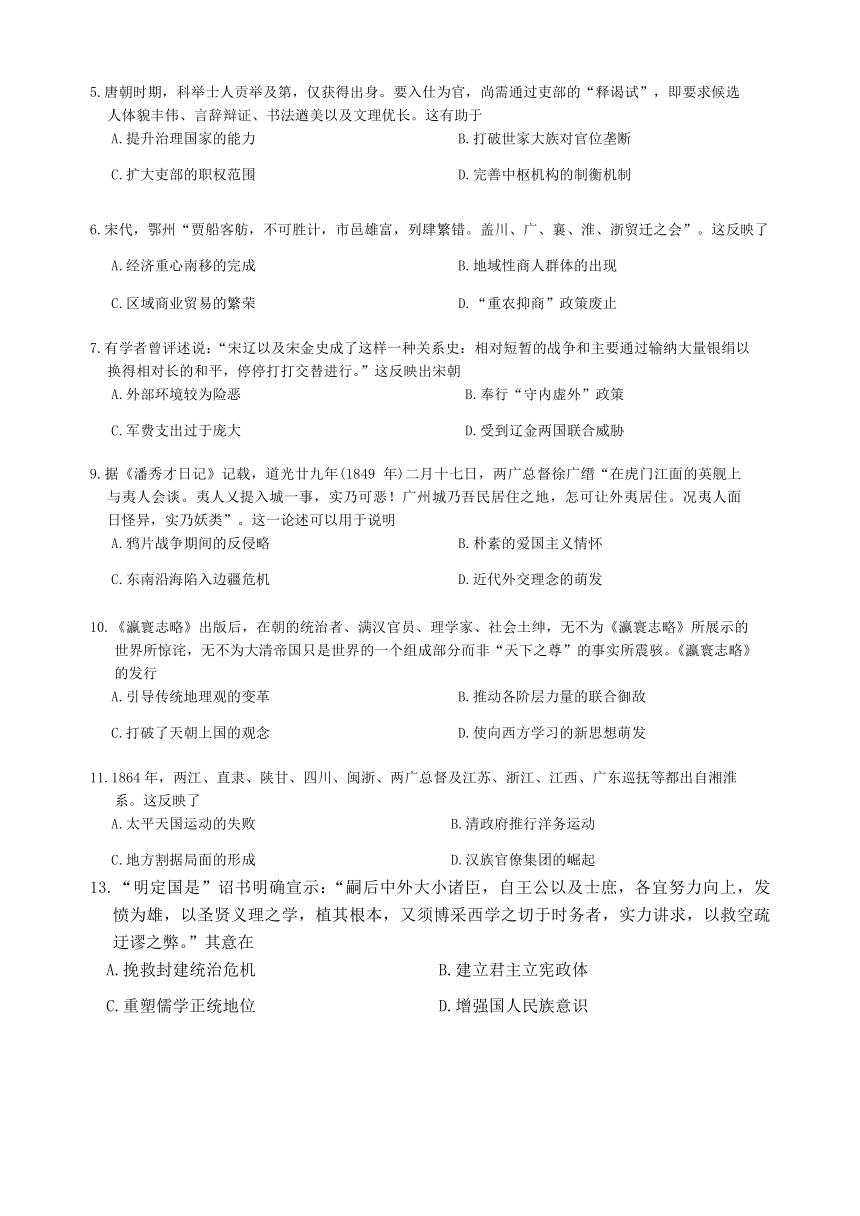

14.下图所示为义和团揭帖,其中写道:“君非桀纣,奈有匪人。最恨合约一误,致皆党鬼殃民。”这体现了义和团

A.旨在推翻清政府 B.具有爱国与迷信的双重性

C.有广泛群众基础 D.开启了中国救亡图存进程

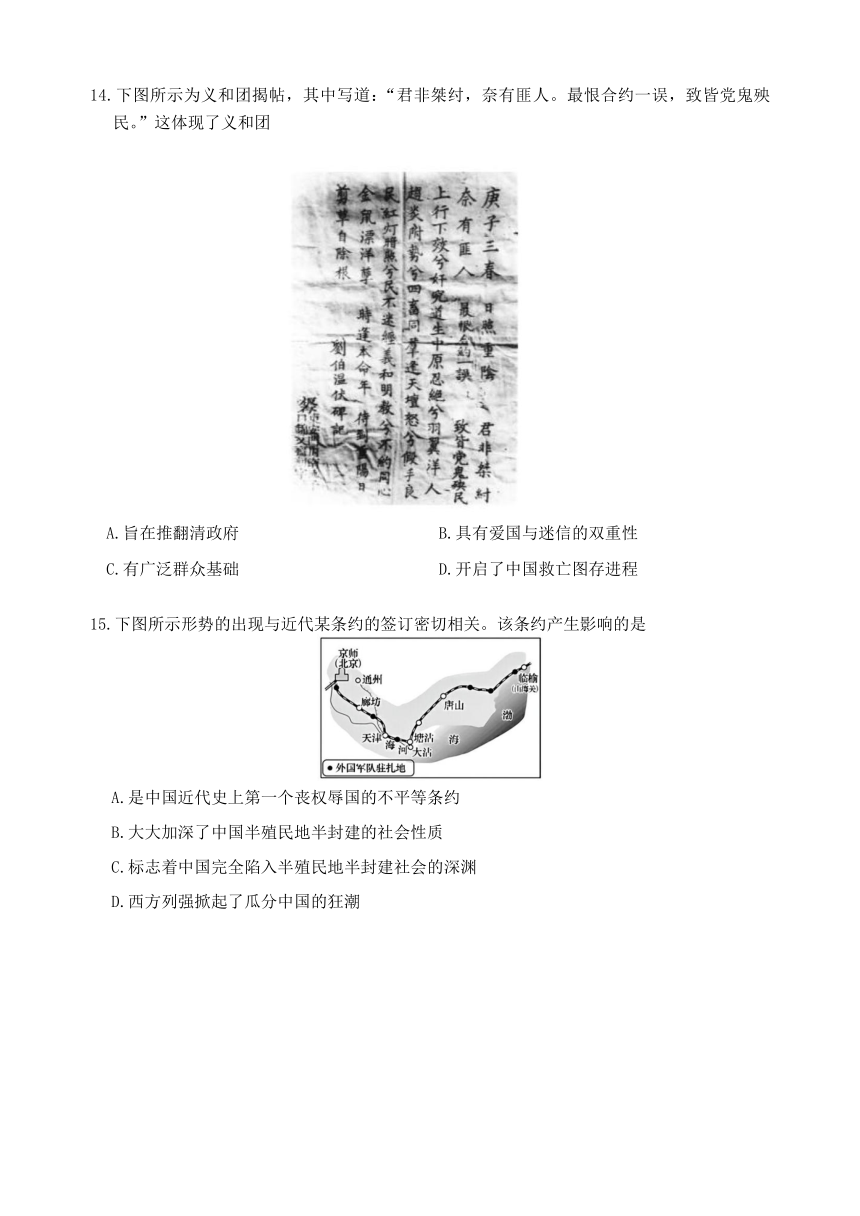

15.下图所示形势的出现与近代某条约的签订密切相关。该条约产生影响的是

A.是中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约

B.大大加深了中国半殖民地半封建的社会性质

C.标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊

D.西方列强掀起了瓜分中国的狂潮

二·非选择题(共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。 (25 分)

材料一 董仲舒认为,全国受命于君,身以心为本,国以君为主,所以“君人者国之元,发言动作万物之枢机”。就君民关系,董仲舒说:“传曰:君者,民之心也;民者,君之体也”,故君唱而民和,君动而民随;就君臣关系,董仲舒说,臣是受命于君的,所以,“君臣之礼,若心之与体,心不可以不坚,体不可以不顺,臣不可以不忠”。董仲舒认为,统治者是天命神授的,“古之造文者,三画而连其中,谓之王。三画者,天地与人也,而连其中者,通其道也,取天地与人之中以为贯而参通之,非王者孰能当是 ”

——摘编自丁银高《论董仲舒的王权思想》

材料二 黄宗羲对“以君为主”的君主专制制度有所不满,明确肯定了天下为天下人的天下,而不是某一君王的天下,所谓“古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。”他对君主专制下的“臣”也进行了批判,认为“臣”的产生是要与君共治天下的。他把治天下比喻为“曳大木”,臣与君是“共曳木之人也”。 `同时强调了“法”对“人治”的有效规范、引导与约束惩罚。

——据鲁敏《黄宗羲反君主专制思想解读》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括董仲舒和黄宗羲的君权思想。(10分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明两种君权思想产生的社会背景及其共同的历史价值。(15分)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 民族融合是指历史上两个以上的民族因杂居相处、互相通婚等原因,社会和文化互相渗透、相互影响,差异性缩小,共同性增多,最终融为一体,合而为一个民族。 民族融合是民族共同体发展过程中的进步现象,是历史发展的必然。中华民族是各民族血缘和基因的融合体,汉族有少数民族的血缘和基因,少数民族也有汉族的血缘和基因,各少数民族间血缘和基因也相互渗透。

——摘编自何星亮《中国历史上民族融合的特点和类型》

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合)

18.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 彼之大炮远及十里内外,若我炮不能及彼,彼炮先已及我,是器不良也。 彼之放炮如内地之放排枪,连声不断。我放一炮后,须辗转移时,再放一炮,是技不熟也。求其良且熟焉,亦无他深巧耳……盖内地将弁兵丁,虽不乏久历戎行之人,而皆觌面接仗。相距十里八里,彼此不见面而接仗者,未之前闻……第一要大炮得用,今此一物置之不讲,真令岳、韩束手,奈何奈何!

——摘编自林则徐谪戍伊犁途中致友人的信函

材料二 19世纪60年代到90年代在中国社会发生的洋务运动,是一场清政府为了拯救其垂危统治,引进和学习西方先进的科学技术,创办和发展军事工业、民用工业企业,编练建设新式海军海防,并相应培养新型人才为中心,以达到富强目的的活动。 因此,不管清政府从事改革的洋务派自觉或不自觉、有意识或无意识,他们的言行,在一定时期里是体现资本主义发展的历史要求的。

—夏东元著《洋务运动史》

(1)根据材料一,指出林则徐的信关注到什么问题。以此为视角并结合所学,阐述魏源是如何揭开“向西方学习以救亡图存”的序幕的。(8分)

(2)根据材料二,概括洋务运动的目的,并结合所学列举两个“军事工业”。简要谈谈你对洋务运动“在一定时期里是体现资本主义发展的历史要求”的认识。(10分)

安庆市2023-2024学年高一上学期12月“三新”检测考试

历史试题参考答案

一、选择题:本题共15 小题,每小题3分,共45 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

选项 D C B D A C A C B A D D A B C

1. D 【解析】我国早期文明主要分布于北方的黄河流域和南方的长江流域,排除A 项;题干中未提及不同国家或地区间农耕文化发展水平的比较,排除 B项;C项中的“小农经济”形成于春秋战国时期,晚于题干中的时间“一万多年前”,排除;由题干中的信息“是已发现的世界上最早的稻作农业遗存”可知,我国是水稻的发源地之一,故D项正确。

2. C 【解析】A项中“历史倒退”的表述与题干中“并天下”“攘夷狄”等关键词不符,排除;B项发生于春秋战国时期,早于题干中的时间“秦朝”,排除;表中“君臣乖乱”“万民离叛”“以泰半之赋,发闾左之戍”“戍卒一呼,山东响应”等信息反映了统治阶级的内部矛盾、阶级矛盾,以及秦朝统治者与六国旧贵族之间的矛盾,故C项正确;儒学正统地位确立于西汉时期,晚于题干中的时间“秦朝”,排除D项。

3. B 【解析】A 项中的“科举制度”形成于隋朝,晚于题干中的时间“两汉时期”,排除;题干中“宰相的出身复杂多样”“出身于布衣”等信息体现了社会阶层的流动,故 B 项正确;C项中“彻底瓦解”的表述与题干中“出身于功臣豪门世家”“出身于宗室”等信息不符,排除;D项应为秦朝以郡县制取代分封制的影响,早于题干中的时间“两汉时期”,排除。

4. D 【解析】题干中的“养生学”不等同于封建迷信思想,排除 A 项;魏晋南北朝时期,儒学仍然为正统思想,排除 B 项;题干中未提及儒道佛三教之间关系的变化,排除C项;魏晋南北朝时期,社会长期处于分裂状态,部分士大夫阶层对此不满,转而寻求精神寄托,题干中的信息“养生学发展的成熟阶段”即为其具体体现,故 D项正确。

5. A 【解析】题干中的信息“要求候选人休貌丰伟、言辞辩证、书法遒美以及文理优长”体现了对官员综合素养的考察,这有助于提升治理国家的能力,故A 项正确;B 项为科举制度的影响,与题干中的信息“吏部的‘释谒试’”不符,排除;题干中的“吏部的‘释谒试’”属于吏部的原有职权,故C项中“扩大”的表述错误,排除;题干中未提及权力的制约与平衡,排除D项。

6. C 【解析】题干中未提及经济重心的变化的相关信息,排除A 项;B项出现于明清时期,排除;由题干中的信息“鄂州‘贾船客舫……盖川、广、襄、淮、浙贸迁之会’”可知,鄂州成为区域间经济贸易互通互联的纽带,故C项正确;中国在封建社会阶段,厉行“重农抑商”政策,排除 D项。

7. A 【解析】由题干中的信息“宋辽以及宋金……停停打打交替进行”可知,宋朝面临着辽、金等少数民族政权威胁,边疆战争不断,故A 项正确;题干中未提及对内政策及“军费支出”,排除B、C两项;题干中的“辽”与“金”属于敌对政权,故 D项中“联合”的表述错误,排除。

8. C 【解析】题干中未提及“奢靡风气”“商业环境相对宽松”,以及“官商勾结”,排除A、B、D三项;题干中的信息“士大夫一旦中了进士……,皆言利之徒也”体现了官员道德的滑坡,故C项正确。

历史试题参考答案 第 1页(共3页)

9. B 【解析】由题干中“1849年”“广州城乃吾民居住之地,怎可让外夷居住”等信息可知,中国民众反对英国侵略者在广州设立租界,故 B 项正确;A 项中的“鸦片战争”结束于1842年,早于题干中的时间“1849年”,排除;题干中未提及列强对东南沿海地区的侵略,排除C 项;D项中“近代外交理念”的表述与题干中“夷人”“妖类”等关键词不符,排除。

10. A 【解析】据材料“在朝的统治者……无不为《瀛寰志略》所展示的世界所惊诧”“大清帝国只是世界的一个组成部分”等信息并结合所学可知,《瀛寰志略》学习并吸收了西方近代先进的地理学思想,运用当时先进的经纬度学说划分地球,对世界各国在地球上的位置有比较准确的划定,这冲击了中国传统的舆地学观念,引导了传统地理观的变革,A 项正确;地理观的改变并不能推动社会各阶层力量的联合御敌,排除B项;《瀛寰志略》发行后,天朝上国观念仍广泛存在,排除C项;鸦片战争使有识之士从天朝上国中惊醒,萌发了“向西方学习”的新思想,并非《瀛寰志略》的发行,排除D项。

11. D 【解析】根据材料及所学可知,太平天国运动期间,清政府允许地方组建团练,湘军、淮军成为镇压太平天国运动的主要军事力量,地方汉族官僚集团迅速崛起,D项正确;材料未涉及太平天国运动的失败及洋务运动的开展,排除A、B两项;清朝没有形成地方割据,排除C项。

12. D 【解析】根据材料可知,曾国藩等洋务派认为开办洋务,购置船炮器械,“可以剿发逆,可以勤远略”,即维护清王朝统治,D项正确,B项错误;洋务派主张“中体西用”,不主张发展资本主义,排除A 项;洋务派的初衷是在封建制度的基础上修修补补,并非致力于推动社会转型,排除C项。

13. A 【解析】由题干中“以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者……以救空疏迂谬之弊”可知,“明定国是”诏书主张“中体西用”,以挽救统治危机,故 A 项正确,B、D两项错误;明清时期,儒学一直为正统思想,故C项中“重塑”的表述错误,排除。

14. B 【解析】根据材料以及所学知识可知,义和团揭帖借古人之口表达了对列强入侵的愤恨,这其中既有浓烈的爱国情感,又未超脱本阶级局限性的信仰封建迷信的一面,B项正确;义和团主张扶清灭洋,排除A 项;由材料无法得出义和团运动有广泛的群众基础,排除C项;根据所学可知,在义和团运动之前,中国已开始了救亡图存,排除D项。

15. C 【解析】根据图中所示内容外国军队驻扎在北京至山海关铁路沿线,并结合所学知识可知,该条约是《辛丑条约》,A项为《南京条约》的影响,B 项为《马关条约》的影响,C项为《辛丑条约》的影响,D项为《马关条约》签订后,各帝国主义国家纷纷在中国划分势力范围,中国面临着民族危机日益加剧的局面。故选 C项。

二、非选择题:本题共3小题,共55分。

16.【答案】(1)董仲舒:君权至高无上;臣民必须无条件服从君主;君权神授。(任答1点3分,2点5分)

黄宗羲:统治者的权力是人民赋予的(或答“天下为主,君为客”);臣与君共治天下;法对人治的规范、引导与约束。(任答1 点3分,2点5分)

(2)社会背景:董仲舒—诸侯国势力膨胀,匈奴的威胁不断加剧,统治阶级迫切需要加强中央集权;经济恢复和发展,国力日渐强盛;黄老无为思想的弊端日益凸显。(任答1点3分,2点5分)黄宗羲—封建制度走向衰落,社会矛盾不断激化;商品经济进一步发展,市民阶层不断壮大;理学日益束缚人们的思想。(任答1点3 分,2 点5分)

历史价值:是中国传统文化的重要组成部分;对中国古代儒学的发展作出重要贡献;是研究中国古代思想文化发展演变的重要素材。(任答1点3分,2点5分)

历史试题参考答案 第 2页(共3页)

17.【答案】示例

观点:各民族的交融推动了多元一体中华民族的形成与发展。(2分)

论述:春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”;战国时期,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族更加稳定,分布更为广泛;秦朝时期,征服越族地区,加强了对西南夷的控制,多元一体的中华民族进一步发展;魏晋南北朝时期,各民族政权不断更迭,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,促进各民族之间的交往交流交融;元朝的大一统,推动了汉、蒙古、畏兀尔等民族长期相处,为中华民族的发展和内涵的丰富作出了积极的贡献。(8分)

由此可见,中国在古代各个时期都有一定的民族交融,共同促进了中华民族的形成与发展。(2分)

(“示例”仅作阅卷参考,其它答案言之有理亦可)

18.【答案】(1)问题:中国的技术(器物)落后。(2分)

阐述:魏源在《四洲志》基础上编成《海国图志》,该书是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科全书”,书中提出了“师夷长技以制夷”的思想。(6分)

(2)日的:富国强兵(自强求富),维护封建统治。(2分)

军事工业:江南机器制造总局;福州船政局;天津机器局。(2分,任意2个即可)

认识:洋务运动引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试;客观上促进了中国民族资本主义经济的产生与发展。但洋务派的初衷不是改变封建统治,是在封建制度的基础上修修补补,洋务运动的失败是必然的。(6分)

历史试题参考答案 第 3 页(共3页)

历史试题

2023.12

考生注意:

1. 满分100分,考试时间75分钟。

2. 考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

一、 单项选择题: 本题共15小题, 每小题3分, 共45分。 每小题只有一个选项符合题目要求。

1.2000 年10月,在浙江省浦江县上山遗址,我国考古工作者发现了一万多年前属性明确的栽培水稻以及镰形石器、石刀、石磨盘、石磨棒等工具。学术界一致认为这是已发现的世界上最早的稻作农业遗存。对此的正确理解应是,我国

A.早期文明集中于南方地区 B.原始农耕文化领先世界

C.小农经济有着悠久的历史 D.是世界农业发源地之一

2.下表为不同史籍关于秦朝的历史叙述。这表明当时

记述 出处

四维(礼义廉耻)而不张,故君臣乖乱,六亲殃戮,奸人并起,万民离叛 贾谊《治安策》

至于始皇,遂并天下,内兴功作,外攘夷狄,以泰半之赋,发闾左之戍 班固《汉书》

封建之残念,战国之余影,尚留存于人民之脑际。于是戍卒一呼,山东响应,为古代封建政体作反动,而秦遂以亡 钱穆《中国文化史导论》

A.出现历史倒退 B.宗法制度趋向瓦解

C.社会矛盾丛生 D.儒学丧失正统地位

3.两汉时期,宰相的出身复杂多样,如萧何、申屠嘉出身于布衣,周亚夫、窦融出身于功臣豪门世家,刘隆、刘恺出身于宗室。这反映了

A.科举制度的影响日趋凸显 B.社会阶层流动性的增强

C.门阀贵族统治的彻底瓦解 D.官僚政治的形成与发展

4.魏晋南北朝时期是养生学发展的成熟阶段,形成了丰富的养生思想和方法,在具体的养生实践上,重视存神、服气、导引等。这主要体现了

A.封建迷信思想的根深蒂固 B.社会主流价值观的嬗变

C.儒道佛等思想合一的趋势 D.文人乱世中的精神追求

5.唐朝时期,科举士人贡举及第,仅获得出身。要入仕为官,尚需通过吏部的“释谒试”,即要求候选人体貌丰伟、言辞辩证、书法遒美以及文理优长。这有助于

A.提升治理国家的能力 B.打破世家大族对官位垄断

C.扩大吏部的职权范围 D.完善中枢机构的制衡机制

6.宋代,鄂州“贾船客舫,不可胜计,市邑雄富,列肆繁错。盖川、广、襄、淮、浙贸迁之会”。这反映了

A.经济重心南移的完成 B.地域性商人群体的出现

C.区域商业贸易的繁荣 D.“重农抑商”政策废止

7.有学者曾评述说:“宋辽以及宋金史成了这样一种关系史:相对短暂的战争和主要通过输纳大量银绢以换得相对长的和平,停停打打交替进行。”这反映出宋朝

A.外部环境较为险恶 B.奉行“守内虚外”政策

C.军费支出过于庞大 D.受到辽金两国联合威胁

9.据《潘秀才日记》记载,道光廿九年(1849 年)二月十七日,两广总督徐广缙“在虎门江面的英舰上与夷人会谈。夷人乂提入城一事,实乃可恶!广州城乃吾民居住之地,怎可让外夷居住。况夷人面日怪异,实乃妖类”。这一论述可以用于说明

A.鸦片战争期间的反侵略 B.朴素的爱国主义情怀

C.东南沿海陷入边疆危机 D.近代外交理念的萌发

10.《瀛寰志略》出版后,在朝的统治者、满汉官员、理学家、社会土绅,无不为《瀛寰志略》所展示的世界所惊诧,无不为大清帝国只是世界的一个组成部分而非“天下之尊”的事实所震骇。《瀛寰志略》的发行

A.引导传统地理观的变革 B.推动各阶层力量的联合御敌

C.打破了天朝上国的观念 D.使向西方学习的新思想萌发

11.1864年,两江、直隶、陕甘、四川、闽浙、两广总督及江苏、浙江、江西、广东巡抚等都出自湘淮系。这反映了

A.太平天国运动的失败 B.清政府推行洋务运动

C.地方割据局面的形成 D.汉族官僚集团的崛起

13.“明定国是”诏书明确宣示:“嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。”其意在

A.挽救封建统治危机 B.建立君主立宪政体

C.重塑儒学正统地位 D.增强国人民族意识

14.下图所示为义和团揭帖,其中写道:“君非桀纣,奈有匪人。最恨合约一误,致皆党鬼殃民。”这体现了义和团

A.旨在推翻清政府 B.具有爱国与迷信的双重性

C.有广泛群众基础 D.开启了中国救亡图存进程

15.下图所示形势的出现与近代某条约的签订密切相关。该条约产生影响的是

A.是中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约

B.大大加深了中国半殖民地半封建的社会性质

C.标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊

D.西方列强掀起了瓜分中国的狂潮

二·非选择题(共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。 (25 分)

材料一 董仲舒认为,全国受命于君,身以心为本,国以君为主,所以“君人者国之元,发言动作万物之枢机”。就君民关系,董仲舒说:“传曰:君者,民之心也;民者,君之体也”,故君唱而民和,君动而民随;就君臣关系,董仲舒说,臣是受命于君的,所以,“君臣之礼,若心之与体,心不可以不坚,体不可以不顺,臣不可以不忠”。董仲舒认为,统治者是天命神授的,“古之造文者,三画而连其中,谓之王。三画者,天地与人也,而连其中者,通其道也,取天地与人之中以为贯而参通之,非王者孰能当是 ”

——摘编自丁银高《论董仲舒的王权思想》

材料二 黄宗羲对“以君为主”的君主专制制度有所不满,明确肯定了天下为天下人的天下,而不是某一君王的天下,所谓“古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。”他对君主专制下的“臣”也进行了批判,认为“臣”的产生是要与君共治天下的。他把治天下比喻为“曳大木”,臣与君是“共曳木之人也”。 `同时强调了“法”对“人治”的有效规范、引导与约束惩罚。

——据鲁敏《黄宗羲反君主专制思想解读》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括董仲舒和黄宗羲的君权思想。(10分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明两种君权思想产生的社会背景及其共同的历史价值。(15分)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 民族融合是指历史上两个以上的民族因杂居相处、互相通婚等原因,社会和文化互相渗透、相互影响,差异性缩小,共同性增多,最终融为一体,合而为一个民族。 民族融合是民族共同体发展过程中的进步现象,是历史发展的必然。中华民族是各民族血缘和基因的融合体,汉族有少数民族的血缘和基因,少数民族也有汉族的血缘和基因,各少数民族间血缘和基因也相互渗透。

——摘编自何星亮《中国历史上民族融合的特点和类型》

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合)

18.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 彼之大炮远及十里内外,若我炮不能及彼,彼炮先已及我,是器不良也。 彼之放炮如内地之放排枪,连声不断。我放一炮后,须辗转移时,再放一炮,是技不熟也。求其良且熟焉,亦无他深巧耳……盖内地将弁兵丁,虽不乏久历戎行之人,而皆觌面接仗。相距十里八里,彼此不见面而接仗者,未之前闻……第一要大炮得用,今此一物置之不讲,真令岳、韩束手,奈何奈何!

——摘编自林则徐谪戍伊犁途中致友人的信函

材料二 19世纪60年代到90年代在中国社会发生的洋务运动,是一场清政府为了拯救其垂危统治,引进和学习西方先进的科学技术,创办和发展军事工业、民用工业企业,编练建设新式海军海防,并相应培养新型人才为中心,以达到富强目的的活动。 因此,不管清政府从事改革的洋务派自觉或不自觉、有意识或无意识,他们的言行,在一定时期里是体现资本主义发展的历史要求的。

—夏东元著《洋务运动史》

(1)根据材料一,指出林则徐的信关注到什么问题。以此为视角并结合所学,阐述魏源是如何揭开“向西方学习以救亡图存”的序幕的。(8分)

(2)根据材料二,概括洋务运动的目的,并结合所学列举两个“军事工业”。简要谈谈你对洋务运动“在一定时期里是体现资本主义发展的历史要求”的认识。(10分)

安庆市2023-2024学年高一上学期12月“三新”检测考试

历史试题参考答案

一、选择题:本题共15 小题,每小题3分,共45 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

选项 D C B D A C A C B A D D A B C

1. D 【解析】我国早期文明主要分布于北方的黄河流域和南方的长江流域,排除A 项;题干中未提及不同国家或地区间农耕文化发展水平的比较,排除 B项;C项中的“小农经济”形成于春秋战国时期,晚于题干中的时间“一万多年前”,排除;由题干中的信息“是已发现的世界上最早的稻作农业遗存”可知,我国是水稻的发源地之一,故D项正确。

2. C 【解析】A项中“历史倒退”的表述与题干中“并天下”“攘夷狄”等关键词不符,排除;B项发生于春秋战国时期,早于题干中的时间“秦朝”,排除;表中“君臣乖乱”“万民离叛”“以泰半之赋,发闾左之戍”“戍卒一呼,山东响应”等信息反映了统治阶级的内部矛盾、阶级矛盾,以及秦朝统治者与六国旧贵族之间的矛盾,故C项正确;儒学正统地位确立于西汉时期,晚于题干中的时间“秦朝”,排除D项。

3. B 【解析】A 项中的“科举制度”形成于隋朝,晚于题干中的时间“两汉时期”,排除;题干中“宰相的出身复杂多样”“出身于布衣”等信息体现了社会阶层的流动,故 B 项正确;C项中“彻底瓦解”的表述与题干中“出身于功臣豪门世家”“出身于宗室”等信息不符,排除;D项应为秦朝以郡县制取代分封制的影响,早于题干中的时间“两汉时期”,排除。

4. D 【解析】题干中的“养生学”不等同于封建迷信思想,排除 A 项;魏晋南北朝时期,儒学仍然为正统思想,排除 B 项;题干中未提及儒道佛三教之间关系的变化,排除C项;魏晋南北朝时期,社会长期处于分裂状态,部分士大夫阶层对此不满,转而寻求精神寄托,题干中的信息“养生学发展的成熟阶段”即为其具体体现,故 D项正确。

5. A 【解析】题干中的信息“要求候选人休貌丰伟、言辞辩证、书法遒美以及文理优长”体现了对官员综合素养的考察,这有助于提升治理国家的能力,故A 项正确;B 项为科举制度的影响,与题干中的信息“吏部的‘释谒试’”不符,排除;题干中的“吏部的‘释谒试’”属于吏部的原有职权,故C项中“扩大”的表述错误,排除;题干中未提及权力的制约与平衡,排除D项。

6. C 【解析】题干中未提及经济重心的变化的相关信息,排除A 项;B项出现于明清时期,排除;由题干中的信息“鄂州‘贾船客舫……盖川、广、襄、淮、浙贸迁之会’”可知,鄂州成为区域间经济贸易互通互联的纽带,故C项正确;中国在封建社会阶段,厉行“重农抑商”政策,排除 D项。

7. A 【解析】由题干中的信息“宋辽以及宋金……停停打打交替进行”可知,宋朝面临着辽、金等少数民族政权威胁,边疆战争不断,故A 项正确;题干中未提及对内政策及“军费支出”,排除B、C两项;题干中的“辽”与“金”属于敌对政权,故 D项中“联合”的表述错误,排除。

8. C 【解析】题干中未提及“奢靡风气”“商业环境相对宽松”,以及“官商勾结”,排除A、B、D三项;题干中的信息“士大夫一旦中了进士……,皆言利之徒也”体现了官员道德的滑坡,故C项正确。

历史试题参考答案 第 1页(共3页)

9. B 【解析】由题干中“1849年”“广州城乃吾民居住之地,怎可让外夷居住”等信息可知,中国民众反对英国侵略者在广州设立租界,故 B 项正确;A 项中的“鸦片战争”结束于1842年,早于题干中的时间“1849年”,排除;题干中未提及列强对东南沿海地区的侵略,排除C 项;D项中“近代外交理念”的表述与题干中“夷人”“妖类”等关键词不符,排除。

10. A 【解析】据材料“在朝的统治者……无不为《瀛寰志略》所展示的世界所惊诧”“大清帝国只是世界的一个组成部分”等信息并结合所学可知,《瀛寰志略》学习并吸收了西方近代先进的地理学思想,运用当时先进的经纬度学说划分地球,对世界各国在地球上的位置有比较准确的划定,这冲击了中国传统的舆地学观念,引导了传统地理观的变革,A 项正确;地理观的改变并不能推动社会各阶层力量的联合御敌,排除B项;《瀛寰志略》发行后,天朝上国观念仍广泛存在,排除C项;鸦片战争使有识之士从天朝上国中惊醒,萌发了“向西方学习”的新思想,并非《瀛寰志略》的发行,排除D项。

11. D 【解析】根据材料及所学可知,太平天国运动期间,清政府允许地方组建团练,湘军、淮军成为镇压太平天国运动的主要军事力量,地方汉族官僚集团迅速崛起,D项正确;材料未涉及太平天国运动的失败及洋务运动的开展,排除A、B两项;清朝没有形成地方割据,排除C项。

12. D 【解析】根据材料可知,曾国藩等洋务派认为开办洋务,购置船炮器械,“可以剿发逆,可以勤远略”,即维护清王朝统治,D项正确,B项错误;洋务派主张“中体西用”,不主张发展资本主义,排除A 项;洋务派的初衷是在封建制度的基础上修修补补,并非致力于推动社会转型,排除C项。

13. A 【解析】由题干中“以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者……以救空疏迂谬之弊”可知,“明定国是”诏书主张“中体西用”,以挽救统治危机,故 A 项正确,B、D两项错误;明清时期,儒学一直为正统思想,故C项中“重塑”的表述错误,排除。

14. B 【解析】根据材料以及所学知识可知,义和团揭帖借古人之口表达了对列强入侵的愤恨,这其中既有浓烈的爱国情感,又未超脱本阶级局限性的信仰封建迷信的一面,B项正确;义和团主张扶清灭洋,排除A 项;由材料无法得出义和团运动有广泛的群众基础,排除C项;根据所学可知,在义和团运动之前,中国已开始了救亡图存,排除D项。

15. C 【解析】根据图中所示内容外国军队驻扎在北京至山海关铁路沿线,并结合所学知识可知,该条约是《辛丑条约》,A项为《南京条约》的影响,B 项为《马关条约》的影响,C项为《辛丑条约》的影响,D项为《马关条约》签订后,各帝国主义国家纷纷在中国划分势力范围,中国面临着民族危机日益加剧的局面。故选 C项。

二、非选择题:本题共3小题,共55分。

16.【答案】(1)董仲舒:君权至高无上;臣民必须无条件服从君主;君权神授。(任答1点3分,2点5分)

黄宗羲:统治者的权力是人民赋予的(或答“天下为主,君为客”);臣与君共治天下;法对人治的规范、引导与约束。(任答1 点3分,2点5分)

(2)社会背景:董仲舒—诸侯国势力膨胀,匈奴的威胁不断加剧,统治阶级迫切需要加强中央集权;经济恢复和发展,国力日渐强盛;黄老无为思想的弊端日益凸显。(任答1点3分,2点5分)黄宗羲—封建制度走向衰落,社会矛盾不断激化;商品经济进一步发展,市民阶层不断壮大;理学日益束缚人们的思想。(任答1点3 分,2 点5分)

历史价值:是中国传统文化的重要组成部分;对中国古代儒学的发展作出重要贡献;是研究中国古代思想文化发展演变的重要素材。(任答1点3分,2点5分)

历史试题参考答案 第 2页(共3页)

17.【答案】示例

观点:各民族的交融推动了多元一体中华民族的形成与发展。(2分)

论述:春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”;战国时期,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族更加稳定,分布更为广泛;秦朝时期,征服越族地区,加强了对西南夷的控制,多元一体的中华民族进一步发展;魏晋南北朝时期,各民族政权不断更迭,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,促进各民族之间的交往交流交融;元朝的大一统,推动了汉、蒙古、畏兀尔等民族长期相处,为中华民族的发展和内涵的丰富作出了积极的贡献。(8分)

由此可见,中国在古代各个时期都有一定的民族交融,共同促进了中华民族的形成与发展。(2分)

(“示例”仅作阅卷参考,其它答案言之有理亦可)

18.【答案】(1)问题:中国的技术(器物)落后。(2分)

阐述:魏源在《四洲志》基础上编成《海国图志》,该书是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科全书”,书中提出了“师夷长技以制夷”的思想。(6分)

(2)日的:富国强兵(自强求富),维护封建统治。(2分)

军事工业:江南机器制造总局;福州船政局;天津机器局。(2分,任意2个即可)

认识:洋务运动引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试;客观上促进了中国民族资本主义经济的产生与发展。但洋务派的初衷不是改变封建统治,是在封建制度的基础上修修补补,洋务运动的失败是必然的。(6分)

历史试题参考答案 第 3 页(共3页)

同课章节目录