第二章 《陆地和海洋》作业设计2023-2024学年度人教版地理七年级上册

文档属性

| 名称 | 第二章 《陆地和海洋》作业设计2023-2024学年度人教版地理七年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 282.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-06 17:06:00 | ||

图片预览

文档简介

第二章 陆地和海洋 作业设计

单元信息

基本信息 学科 年级 学期 教材版本 单元名称

地理 七年级 第一学期 人教版 陆地和海洋

单元组织方式 自然单元 重组单元

课时信息 序号 课时名称 对应教材内容

1 认识海陆—分布 第二章陆地和海洋 第一节大洲和大洋

2 认识海陆—地形 第二章陆地和海洋 第一节大洲和大洋

3 探寻海陆变迁 1 第二章陆地和海洋 第二节海陆变迁第一课时

4 探寻海陆变迁 2 第二章陆地和海洋 第二节海陆变迁第二课时

第 1 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

课时作业

第一课时 认识海陆——分布

(第一节 大洲和大洋)

一、“有备而来”

( 一) 作业内容:

查阅人类探索地球面貌认识历程的案例。

(二) 时间要求:2 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

海陆分布

整合资料能力

备注 独立完成

(四) 作业分析与设计意图

人类对地球面貌的认识经历一个漫长的过程,距离学生非常遥远,学生认识 困难,因此,让学生查阅资料,初步了解人类对地球面貌的认识历程,认识到人 类的伟大和科学探索的精神,同时培养学生对资料的整合能力。

二、“乘风破浪”

( 一) 作业内容:

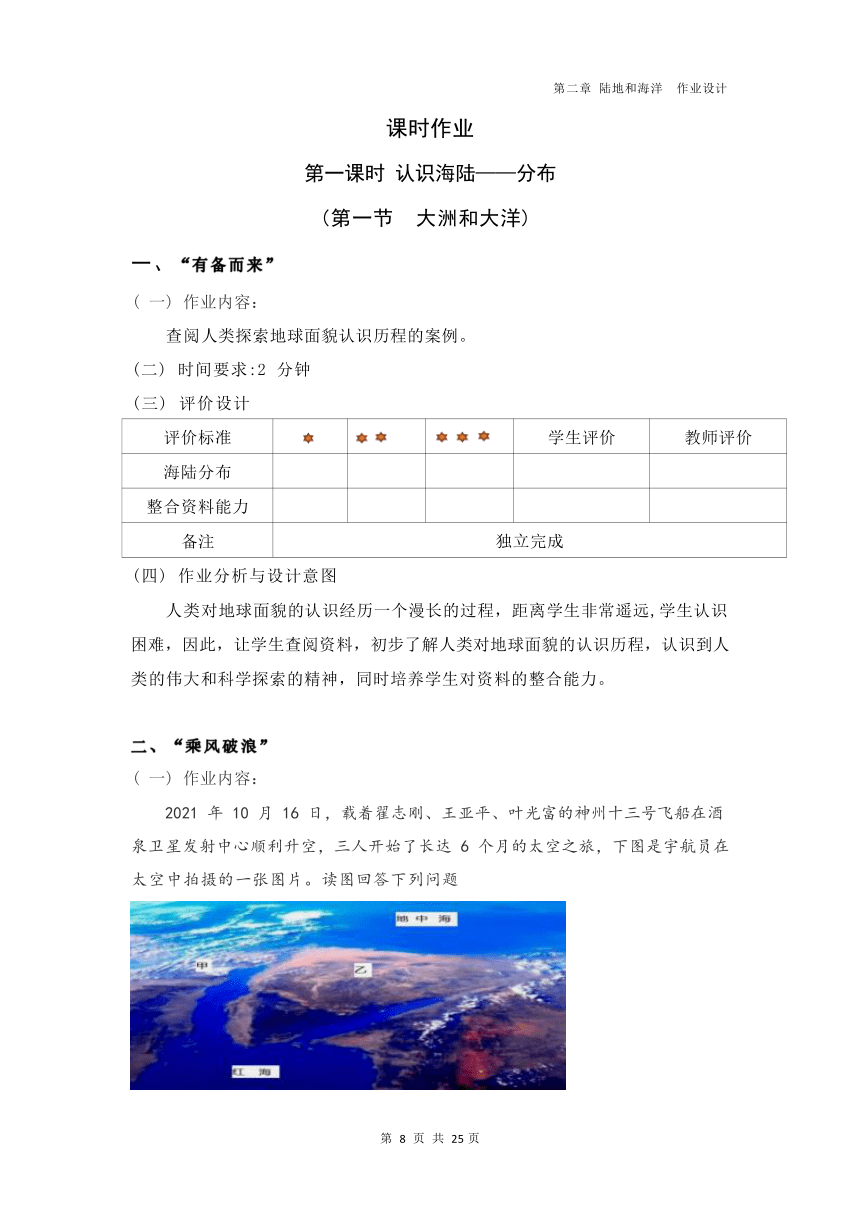

2021 年 10 月 16 日,载着翟志刚、王亚平、叶光富的神州十三号飞船在酒 泉卫星发射中心顺利升空,三人开始了长达 6 个月的太空之旅,下图是宇航员在 太空中拍摄的一张图片。读图回答下列问题

第 8 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

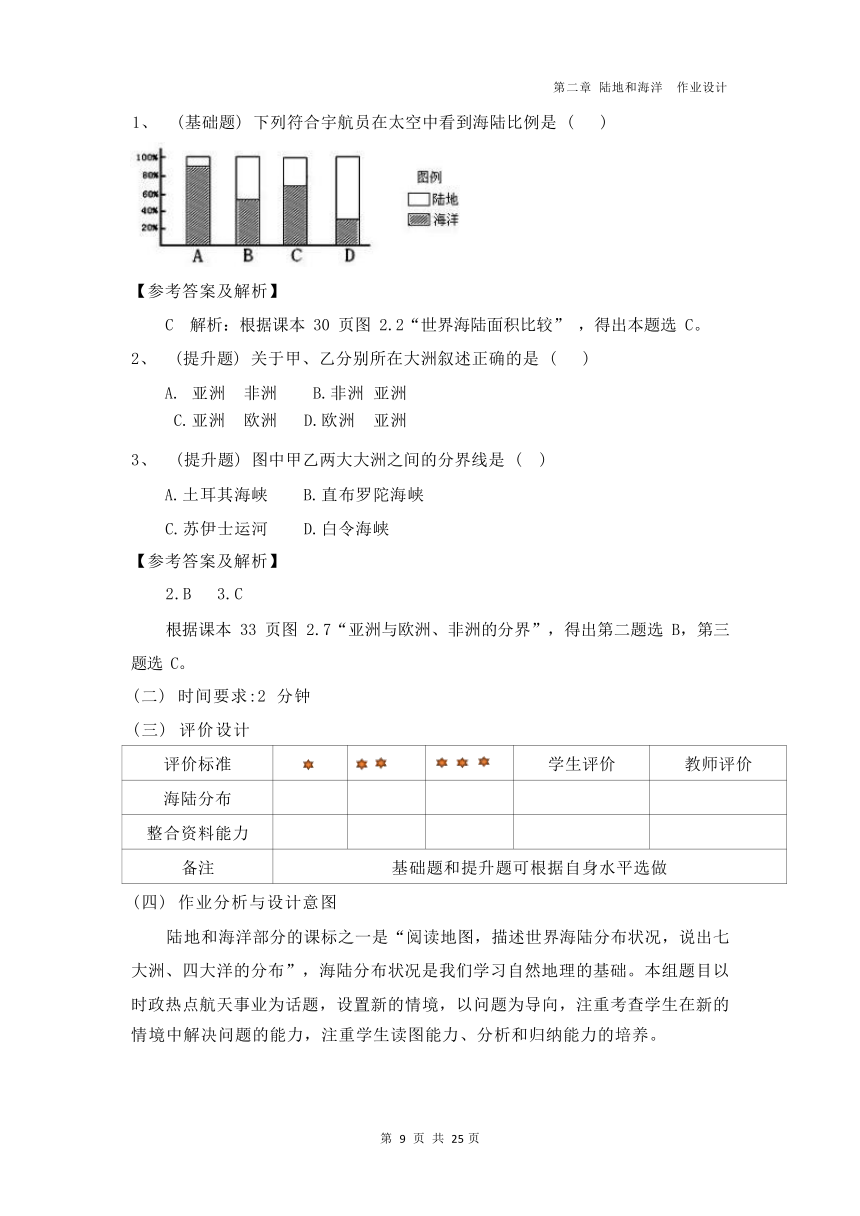

1、 (基础题) 下列符合宇航员在太空中看到海陆比例是 ( )

【参考答案及解析】

C 解析:根据课本 30 页图 2.2“世界海陆面积比较” ,得出本题选 C。

2、 (提升题) 关于甲、乙分别所在大洲叙述正确的是 ( )

A. 亚洲 非洲 B.非洲 亚洲 C.亚洲 欧洲 D.欧洲 亚洲

3、 (提升题) 图中甲乙两大大洲之间的分界线是 ( )

第 9 页 共 25 页

A.土耳其海峡

C.苏伊士运河

【参考答案及解析】

2.B 3.C

B.直布罗陀海峡

D.白令海峡

根据课本 33 页图 2.7“亚洲与欧洲、非洲的分界”,得出第二题选 B,第三 题选 C。

(二) 时间要求:2 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

海陆分布

整合资料能力

备注 基础题和提升题可根据自身水平选做

(四) 作业分析与设计意图

陆地和海洋部分的课标之一是“阅读地图,描述世界海陆分布状况,说出七 大洲、四大洋的分布”,海陆分布状况是我们学习自然地理的基础。本组题目以 时政热点航天事业为话题,设置新的情境,以问题为导向,注重考查学生在新的

情境中解决问题的能力,注重学生读图能力、分析和归纳能力的培养。

第二章 陆地和海洋 作业设计

三、“同舟共济”

( 一) 作业内容

每小组准备一幅世界空白经纬网图以及自制七大洲轮廓模型,在模型上标注 出重要的经纬线。并将相邻大洲之间的界线书写在卡纸上。将七大洲轮廓的模型 和洲界贴在世界空白经纬网图中相应的位置,贴完后,进一步观察赤道、南北回 归线、南北极圈这几条重要经纬线与有关大洲的相对位置的关系。

(二) 时间要求:15 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

作图规范

了解海陆分布

整合资料能力

备注 本题由小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

陆地和海洋是地球上最大的两个地理单元,对学生来说相距较为遥远和陌 生,本题通过制作七大洲和四大洋模型图,绘制重要的经纬线,明确他们的相对 位置,加深学生对海陆分布情况的了解。

第 10 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

第二课时 认识海陆——地形

(第二节 大洲和大洋)

一、“有备而来”

( 一) 作业内容:

查找世界海陆地形图,观察地形图上是如何表示地形的差异的?

(二) 时间要求:2 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

了解海陆地形分布

家乡的地形

备注 独立完成并小组交流

(四) 作业分析与设计意图

“在世界地形图上指出陆地主要地形和海底主要地形的分布,观察地形分布 大势”是本单元的课标之一,陆地的五种地形很难在一一个小的区域完全看到, 因此借助世界地形图,让学生们课前对与世界地形有一个大概的了解,为海洋陆 地地形的学习做好铺垫。

二、“乘风破浪”

( 一) 作业内容:

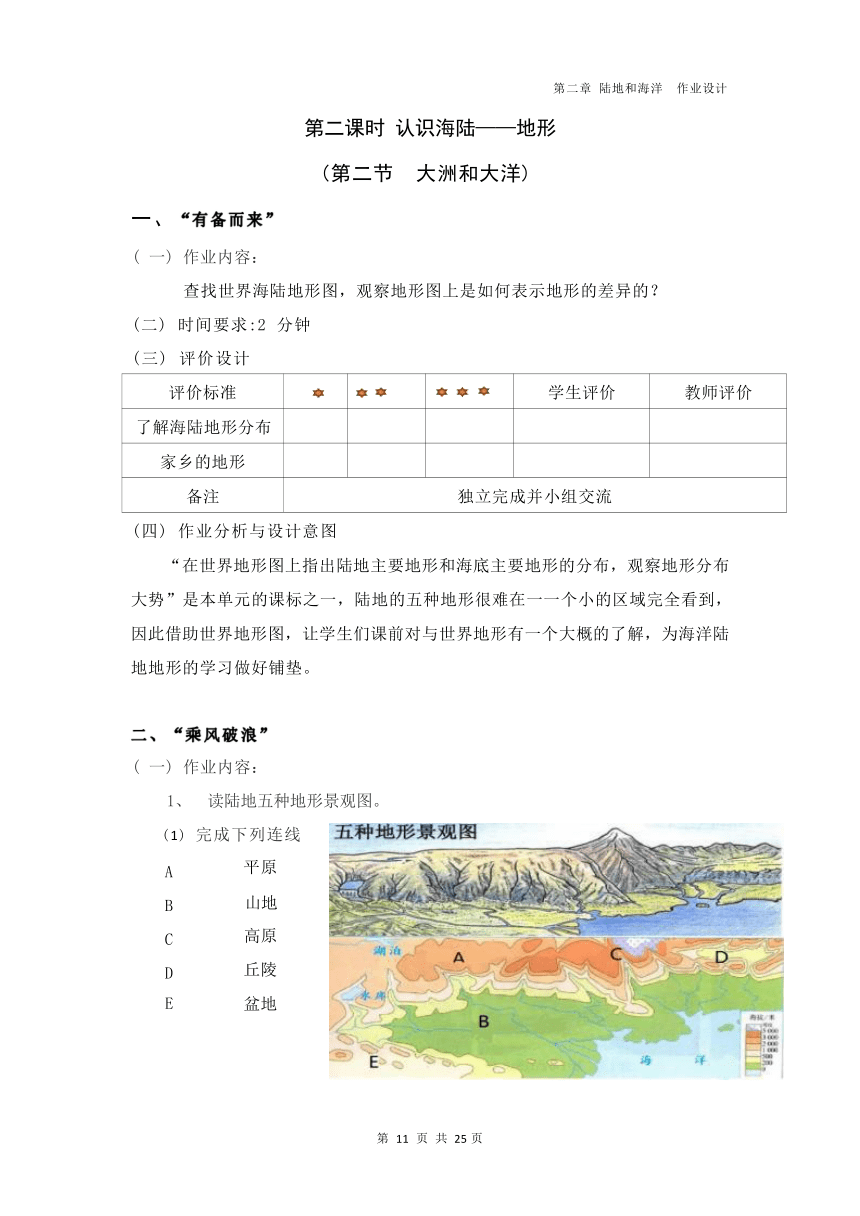

1、 读陆地五种地形景观图。

(1) 完成下列连线

(

A

B

C

D

E

)平原

山地

高原

丘陵

盆地

第 11 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

2、读海底地形图完成下列连线。

(

海

岭

海

沟

海

盆

大陆

架

)a

b

c

d

(二) 时间要求:3 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

区分陆地地形

区分海底地形

备 注 独立完成

(四) 作业分析与设计意图

“在世界地图上指出陆地和海底主要地形”是本单元的课标之一,陆地和海底 地形与学生相距甚远,因此,陆地地形采用模型图和分层设色地形图对比,可清 晰直观地观察出五种地形及形态特征;海底地形采用地形剖面图,更直观清晰; 同时注重学生读图能力和综合思维能的力培养。

三、“同舟共济”

( 一) 作业内容

1、分组用泡沫、橡皮泥或者沙子制作地形模型,用小旗子标注地形类型, 观察并描述不同地形的形态特征。

2、分组利用Google Earth 地图软件,讨论海陆地形分布大势。

(二) 时间要求:15 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

制作规范

五种地貌形态

第 12 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

语言表达能力

备 注 本题由小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

“观察地形模型或实施考察,区别山地、丘陵、高原、平原、盆地的形 态特征”是本单元的课标之一,但对于五种地貌形态的认识,即使实施考察也很 难在一个地区全部观察到,因此,采用制作地形模型的方式,让学生亲手制作, 并观察和体验,在制作过程中学会区分五种地貌形态特征,同时利于培养学生的 动手能力和综合思维能力。第 2 小题,学生通过合作利用信息技术软件,让遥远 的海陆尽在眼前,进而读图分析出全球海陆地形分布大势 ,培养学生的读图和 分析问题的能力。

第 13 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

第三课时 探寻海陆变迁 1

(第二节海陆的变迁—— 沧海桑田 从世界地图上得到的启示)

一、“有备而来”

( 一) 作业内容

1、查阅字典或者百度,查找“沧海桑田”这一成语的由来和意思

2、尝试拼合上节课完成的各大洲轮廓图,你发现了什么?

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

整合资料能力

备注 第 1 小题独立完成,第 2 小题小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

“结合实例,说明海洋和陆地是处于不断的变化之中”是本单元的课标之 一,第 1 小题通过查阅资料,使学生理解这一成语的由来,发现古诗词中的地理 知识,认识学科之间的联系。第 2 小题运用上节课的大洲轮廓模型拼图,发现有 的大陆可以拼合到一起,初步理解海洋和陆地是处于不断变化之中的,为后面的 学习做好铺垫。

二、“乘风破浪”

1、查阅资料看看全球有哪些地方曾经是陆地后来变成了海洋?有哪些地方 曾经是海洋后来变成了陆地?为什么?

2. (基础题) 下列现象能说明海陆变迁的是 ( )

A. 日月星辰东升西落 B.台湾海峡发现古森林遗迹

C.七分海洋三分陆地 D.南极洲分布的纬度最高

【参考答案及解析】

B A 选项日月星辰东升西落是地球自转产生的地理意义,不符合题设要求; B 台湾海峡发现古森林遗址说明整块海域曾经是陆地,是海陆变迁实例,故 B 正 确;C 是海陆的比例,不符合题设要求;D 是考查大洲的分布状况,也不符合题

第 14 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

设要求。

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

整合资料能力

备注 第 1、2 小题独立完成

(四) 作业分析与设计意图

“结合实例,说明海洋和陆地处于不断变化之中”是“海洋和陆地”部分的 课标之一,第 1 小题通过查阅资料,使学生知道海陆变迁的实例,培养学生收集 和整理资料的能力,加强对海陆变迁的理解;第 2 小题是通过四个不同的情境案 例,考查学生对海陆变迁实例的理解情况,有利于加强学生对海陆变迁的理解。

三、“同舟共济”

( 一) 作业内容

小组合作,利用七大洲和四大洋的拼图,尝试演示大陆漂移学说的过程,看 看大西洋、太平洋的面积将会发生怎样的变化?

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

理解海陆处于不 断变化之中

备注 本题由小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

本题利用上节课的拼图,继续让学生动手操作、观察,发现海陆曾经是一个 整体,理解海洋和陆地是处于不断运动变化之中的,帮助学生树立正确的辩证唯 物主义观,并培养学生科学探索的精神。

第 15 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

第四课时 探寻海陆变迁 2

( 第二节 海陆的变迁 ——板块的运动)

一、“有备而来”

( 一) 作业内容

用一本书打开铺在桌面相向挤压会有什么结果?朝相反的方向用力拉,会有 什么样的结果?

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

理解海陆处于不 断变化之中

备注 本题由小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

“说出板块构造学说的基本观点,并解释世界火山、地震带的分布与板块运 动的关系”是“陆地和海洋”部分的课标之一,让学生动手演示板块水平运动的 两个方向,帮助学生初步理解板块运动方向及其影响,为板块运动及影响做好铺 垫,同时培养学生的地理实践力。

二、“乘风破浪”

日本当地时间 2021 年 12 月 29 日 11 时 33 分左右,日本东京都 23 区发生里

氏 3.4 级地震,最大震感为震度 3,震源深度 30 公里。根据材料并读图回答下

列问题:

第 16 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

1. (基础题) 日本位于 板块与 板块交界处,处于板块 (生长 消亡) 边界。处在 火山地震带。

【参考答案及解析】

亚欧 太平洋 (前后位置可互换) 消亡 环太平洋

2. (提升题) 依据板块构造学说的观点推断,下列地区可能会逐渐消失的是 ( )

A.大西洋 B.喜马拉雅山 C.地中海 D.红海 【参考答案及解析】

C 本题主要考查板块构造运动的影响,A 选项大西洋处于美洲板块与非洲 板块和亚欧板块的分离处,处于生长边界;B 选项喜马拉雅山位于亚欧板块和印 度洋板块的挤压碰撞处,处于消亡边界,该山脉会逐渐升高;C 选项地中海位于 亚欧板块与非洲板块的挤压碰撞处,处于消亡边界,地中海的面积会逐渐变小, 甚至消失;D 选项红海位于非洲板块与印度洋板块的分离处,处于生长边界,红 海的面积会逐渐变大。

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

理解并运用板块学说 的基本观点

备注 1、2 两小题选做 1 题即可

(四) 作业分析与设计意图

“说出板块构造学说的基本观点,并解释世界火山、地震带的分布与板块运 动的关系”是本单元课标之一,本题结合板块构造图,以日本为例,说明板块构 造运动对世界火山、地震带分布的关系,培养学生在新的情境中解决问题的能力, 考查学生对板块构造学说的理解与应用,利于培养学生的地理思维能力。

三、“同舟共济”

第 17 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

( 一) 作业内容

做一做,说一说;喜马拉雅山脉的高度将会怎么变化?运用板块构造学说演 示并表述。

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

理解并运用板块学说 的基本观点

备注 小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

“说出板块构造学说的基本观点,并解释世界火山、地震带的分布与板块运 动的关系”是本单元课标之一,本题以喜马拉雅山为例,考查学生应用板块构造 学说,分析和解决问题的能力,理解板块构造学说基本观点及其影响,培养学生 知识的迁移能力,并帮助学生学会用发展的眼光看待问题。

第 18 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

单元质量检测

一、 单元质量检测作业内容

温馨提示:书面作业共有二大板块,看海陆中作业 1 为必做、作业 2、3 为 选做题;说海陆部分中的作业 4 和作业 5 均为活动题,为必做题。

(一) 看海陆

作业 1

1、作业内容

"可上九天揽月,可下五洋捉鳖"毛主席的词句早已变为人间现实,而今朝“奋 斗者”号潜行深度突破万米,更增添了几分梦幻的味道。2020 年 11 月 10 日 8 时 12 分中国“奋斗者”号载人潜水器坐底马里亚纳海沟,坐底深度 10909 米。 根据材料完成下面两小题。

(1) 奋斗者”号载人潜水器坐底马里亚纳海沟,下图中位于该地形的是 ( )

海底地形图

A.a B.b C.c D.d

(2) 关于我国不断向深海探索的主要原因,说法不正确的是 ( )

A.认识海洋环境,探索更多的海洋资源

B.认识海洋环境,拓展人类活动空间

C.认识海洋环境,保护海洋,造福人类

D.认识海洋环境,向海洋掠夺资源

【参考答案及解析】

(1) B 通过读图观察发现 a 是大陆架,b 是海沟,c 是海盆,d 是海岭, 根据题目要求本题应选 B。

第 19 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

(2) D A、B、C 是海洋对人类的有利影响,也是我国不断向深海探索的主 要原因,D 说法不符合人地协调观,故选项中说法错误的是 D。

2、时间要求:3 分钟

3、评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

正确率

掌握海底主要地形

认识海洋对人类生产 生活的影响

备 注 必做题 独立完成

4、作业分析与设计意图

“认识海底主要地形”、“结合实例,说出海洋对人们生产生活的影响”是 本节课的课标,本题以时政为切入点,以问题为导向,注重考查学生对海底地形 及海洋对人类生产生活的影响这两个作业目标的掌握情况,同时利于培养学生的 读图能力和综合思维能力。

作业 2

1、作业内容

2021 年 2 月 20 日是中国首个南极科考站——长城站建成 36 周年,读南极 中国科考站分布图,完成下列各题。

(1) 位于长城站西北方向的 A 大洲是 ( )

A.非洲 B.大洋洲 C.南美洲 D.北美洲

(2) 甲乙丙分别对应的大洋名称正确的是 ( )

第 20 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

A.太平洋 印度洋 大西洋 B.太平洋 大西洋 印度洋

C.大西洋 太平洋 印度洋 D.大西洋 印度洋 太平洋

(3) 图示地区能说明大陆漂移学说现象的是 ( )

A.南极大陆有丰富的煤炭资源

B.南极地区有丰富的固体淡水资源

C.南美洲大陆凸出的部分与非洲大陆凹进的部分几乎是吻合的

D.南极大陆位于纬度高度地区,终年严寒

【答案及解析】

(1) C (2) B

(1) 、 (2) 两小题结合经纬线,考查学生对全球海陆分布的掌握情况

(3) A

A 南极大陆有丰富的煤炭资源说明这里曾经是温暖湿润的环境,有茂密的森

林;B 选项和 D 选项有一定的因果联系,C 选项中的现象说明这两个大陆曾经是 一个整体,但非洲并不在图示区域中。

2、时间要求:5 分钟

3、评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

正确率

掌握海陆分布状况

理解海陆在不断运动 变化之中

备 注 选做题 独立完成

4、作业分析与设计意图

“阅读世界地图,描述世界海陆分布状况,说出七大洲、四大洋的分布”、 “结合实例,说明海洋和陆地处于不断运动变化之中”是本单元的课标。本组题 主要通过设置情境,考查学生对全球海陆分布的掌握情况和对大陆漂移的理解, 同时利于培养学生在新的情境中解决问题的能力及读图和析图等综合思维能力。

作业 3

1 、作业内容

第 21 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

阅读材料,回答下列各题:

材料一:“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路” 的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双边机制,借助既有的、行之有效

的区域合作平台。

材料二:“一带一路路线图”

材料三:六大板块分布示意图

(1) “一带一路”联系了 、 、 。 (大洲)

(2) “21 世纪海上丝绸之路”经过的红海位于 板块与 板 块交界处,处于板块生长边界。

(3) “一带一路”经过的国家— 印度尼西亚是个多火山地震的国家,有关 其原因叙述正确的是 ( )

A.地处板块交界处,地壳活跃 B.地处板块内部,地壳活跃

C.地处板块生长边界,地壳活跃 D.地处板块消亡边界,地壳稳定

第 22 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

(4) 2021 年 3 月 23 日,一艘悬挂巴拿马国旗的“长赐号”重型货船在苏 伊士运河新航道搁浅,该运河沟通了哪两两大洋 ( )

A.太平洋 印度洋 B. 印度洋 大西洋 C.北冰洋 太平洋 D.大西洋 太平洋 (5) “一带一路”经过的海洋面积将会缩小的是 ( )

A.红海 B.地中海 C. 阿拉伯海 D.黑海

【答案及解析】

(1) 亚洲、欧洲、非洲

通过读“一带一路路线图”经过国家所在大洲,得出一带一路联系亚洲、欧 洲、非洲。

(2) 印度洋板块 非洲板块 (前后顺序可互换)

红海位于亚洲和非洲之间,根据板块的分布可判断出红海位于印度洋板块和非洲 交界处,这里位于板块的张裂地带,因此属于生长边界。

(3) A 通过阅读板块分布图,可知印度尼西亚地处亚欧板块、印度洋、太 平洋板块交界处,从板块运动方向可判断处于板块挤压处,地处消亡边界,地壳 活跃,故本题选 A.

(4) B 苏伊士运河的贯通,连接了红海和地中海,地中海属于大西洋,红 海属于印度洋,故本题选 B。

(5) B 选项中只有红海和地中海位于板块边界,但地中海位于板块消亡边 界,因此地中海将会缩小,所以本题选 B。

2、时间要求:5 分钟

3、评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

正确率

掌握海陆分布状况

理解海陆在不断运动 变化之中

理解并运用板块学说 的基本观点

备 注 选做题 独立完成

第 23 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

4、作业分析与设计意图

本组题联系时事热点,创设情境,考查海陆分布情况与板块运动产生的影响, 注重培养学生读图能力和综合实践能力的培养,并培养学生关注时政的习惯,并 学会在新的情境中解决问题的能力。

(二) 说海陆

作业 4 ——活动题

1 、作业内容

结合板块示意图和之前绘制的海陆轮廓图,分组讨论中国是否位于地震带

上?如果是,请运用你绘制的板块分布图,试分析原因。 (提示:①将海陆分布

图贴在黑板上 ②用粉笔绘制出相应的六大板块)

【参考答案及解析】是 中国东部沿海位于亚欧板块与太平洋板块的交界处, 地壳活跃,处于环太平洋火山地震带上;中国西南部位于亚欧板块与印度洋板块 的交界处,地壳活跃,处于地中海—喜马拉雅火山地震带上。

2、时间要求:10 分钟

3、评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

正确率

表述能力

掌握海陆分布状况

理解海陆在不断运动变 化之中

理解并运用板块学说的 基本观点

备注 本题为必做题,由小组合作完成

4、作业分析与设计意图

本题是结合前面两节实践题的基础之上完成,重在考查学生的地理实践能力、 动手能力、合作能力和语言组织能力,并加强对本节知识的理解与应用,同时帮 助学生树立防灾减灾的意识

第 24 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

作业 5 ——活动题

1 、作业内容

(1) 利用之前小组制作的陆地地形模型,描述陆地五种地形的形态特征。

(2) 说说你的家乡地形的地形特征。

2、时间要求:10 分钟

3、评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

正确率

表述能力

描述陆地五种地形特征

备 注 本题为必做题,由小组合作完成

4、作业分析与设计意图

“通过阅读地形图、图像,观看影视资料,观察地形模型等,区别山地、 丘陵、高原、平原、盆地的形态特征。 ”为本单元的课标之一,陆地五种地形 距离学生遥远,很难在一个地区看到五种地形,因此第 (1) 小题运用之前各小 组制作的地形模型,小组合作,用合适的语言去描述五种地形形态特征,本题 注重学生动手能力、观察能力和语言表达能力的培养;第 (2) 小题联系身边, 从家乡的地形出发,利于加强学生对地形特征的理解,利于培养学生的地理实 践力。

二、单元质量检测作业属性表

单元质量检测作业属性表

序号 类型 对应单元 作业目标 对应学 难度 来源 时间

了解 理解 应用

作业 1 选择题 2、6 √ 容易 原创 28 分 钟

作业 2 选择题 1、4 √ √ 中等 原创

作业 3 综合题 1、4、5 √ √ 较难 原创

作业 4 活动题 4、5 √ √ 较难 原创

作业 5 活动题 3 √ 较难 原创

单元信息

基本信息 学科 年级 学期 教材版本 单元名称

地理 七年级 第一学期 人教版 陆地和海洋

单元组织方式 自然单元 重组单元

课时信息 序号 课时名称 对应教材内容

1 认识海陆—分布 第二章陆地和海洋 第一节大洲和大洋

2 认识海陆—地形 第二章陆地和海洋 第一节大洲和大洋

3 探寻海陆变迁 1 第二章陆地和海洋 第二节海陆变迁第一课时

4 探寻海陆变迁 2 第二章陆地和海洋 第二节海陆变迁第二课时

第 1 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

课时作业

第一课时 认识海陆——分布

(第一节 大洲和大洋)

一、“有备而来”

( 一) 作业内容:

查阅人类探索地球面貌认识历程的案例。

(二) 时间要求:2 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

海陆分布

整合资料能力

备注 独立完成

(四) 作业分析与设计意图

人类对地球面貌的认识经历一个漫长的过程,距离学生非常遥远,学生认识 困难,因此,让学生查阅资料,初步了解人类对地球面貌的认识历程,认识到人 类的伟大和科学探索的精神,同时培养学生对资料的整合能力。

二、“乘风破浪”

( 一) 作业内容:

2021 年 10 月 16 日,载着翟志刚、王亚平、叶光富的神州十三号飞船在酒 泉卫星发射中心顺利升空,三人开始了长达 6 个月的太空之旅,下图是宇航员在 太空中拍摄的一张图片。读图回答下列问题

第 8 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

1、 (基础题) 下列符合宇航员在太空中看到海陆比例是 ( )

【参考答案及解析】

C 解析:根据课本 30 页图 2.2“世界海陆面积比较” ,得出本题选 C。

2、 (提升题) 关于甲、乙分别所在大洲叙述正确的是 ( )

A. 亚洲 非洲 B.非洲 亚洲 C.亚洲 欧洲 D.欧洲 亚洲

3、 (提升题) 图中甲乙两大大洲之间的分界线是 ( )

第 9 页 共 25 页

A.土耳其海峡

C.苏伊士运河

【参考答案及解析】

2.B 3.C

B.直布罗陀海峡

D.白令海峡

根据课本 33 页图 2.7“亚洲与欧洲、非洲的分界”,得出第二题选 B,第三 题选 C。

(二) 时间要求:2 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

海陆分布

整合资料能力

备注 基础题和提升题可根据自身水平选做

(四) 作业分析与设计意图

陆地和海洋部分的课标之一是“阅读地图,描述世界海陆分布状况,说出七 大洲、四大洋的分布”,海陆分布状况是我们学习自然地理的基础。本组题目以 时政热点航天事业为话题,设置新的情境,以问题为导向,注重考查学生在新的

情境中解决问题的能力,注重学生读图能力、分析和归纳能力的培养。

第二章 陆地和海洋 作业设计

三、“同舟共济”

( 一) 作业内容

每小组准备一幅世界空白经纬网图以及自制七大洲轮廓模型,在模型上标注 出重要的经纬线。并将相邻大洲之间的界线书写在卡纸上。将七大洲轮廓的模型 和洲界贴在世界空白经纬网图中相应的位置,贴完后,进一步观察赤道、南北回 归线、南北极圈这几条重要经纬线与有关大洲的相对位置的关系。

(二) 时间要求:15 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

作图规范

了解海陆分布

整合资料能力

备注 本题由小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

陆地和海洋是地球上最大的两个地理单元,对学生来说相距较为遥远和陌 生,本题通过制作七大洲和四大洋模型图,绘制重要的经纬线,明确他们的相对 位置,加深学生对海陆分布情况的了解。

第 10 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

第二课时 认识海陆——地形

(第二节 大洲和大洋)

一、“有备而来”

( 一) 作业内容:

查找世界海陆地形图,观察地形图上是如何表示地形的差异的?

(二) 时间要求:2 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

了解海陆地形分布

家乡的地形

备注 独立完成并小组交流

(四) 作业分析与设计意图

“在世界地形图上指出陆地主要地形和海底主要地形的分布,观察地形分布 大势”是本单元的课标之一,陆地的五种地形很难在一一个小的区域完全看到, 因此借助世界地形图,让学生们课前对与世界地形有一个大概的了解,为海洋陆 地地形的学习做好铺垫。

二、“乘风破浪”

( 一) 作业内容:

1、 读陆地五种地形景观图。

(1) 完成下列连线

(

A

B

C

D

E

)平原

山地

高原

丘陵

盆地

第 11 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

2、读海底地形图完成下列连线。

(

海

岭

海

沟

海

盆

大陆

架

)a

b

c

d

(二) 时间要求:3 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

区分陆地地形

区分海底地形

备 注 独立完成

(四) 作业分析与设计意图

“在世界地图上指出陆地和海底主要地形”是本单元的课标之一,陆地和海底 地形与学生相距甚远,因此,陆地地形采用模型图和分层设色地形图对比,可清 晰直观地观察出五种地形及形态特征;海底地形采用地形剖面图,更直观清晰; 同时注重学生读图能力和综合思维能的力培养。

三、“同舟共济”

( 一) 作业内容

1、分组用泡沫、橡皮泥或者沙子制作地形模型,用小旗子标注地形类型, 观察并描述不同地形的形态特征。

2、分组利用Google Earth 地图软件,讨论海陆地形分布大势。

(二) 时间要求:15 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

制作规范

五种地貌形态

第 12 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

语言表达能力

备 注 本题由小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

“观察地形模型或实施考察,区别山地、丘陵、高原、平原、盆地的形 态特征”是本单元的课标之一,但对于五种地貌形态的认识,即使实施考察也很 难在一个地区全部观察到,因此,采用制作地形模型的方式,让学生亲手制作, 并观察和体验,在制作过程中学会区分五种地貌形态特征,同时利于培养学生的 动手能力和综合思维能力。第 2 小题,学生通过合作利用信息技术软件,让遥远 的海陆尽在眼前,进而读图分析出全球海陆地形分布大势 ,培养学生的读图和 分析问题的能力。

第 13 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

第三课时 探寻海陆变迁 1

(第二节海陆的变迁—— 沧海桑田 从世界地图上得到的启示)

一、“有备而来”

( 一) 作业内容

1、查阅字典或者百度,查找“沧海桑田”这一成语的由来和意思

2、尝试拼合上节课完成的各大洲轮廓图,你发现了什么?

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

整合资料能力

备注 第 1 小题独立完成,第 2 小题小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

“结合实例,说明海洋和陆地是处于不断的变化之中”是本单元的课标之 一,第 1 小题通过查阅资料,使学生理解这一成语的由来,发现古诗词中的地理 知识,认识学科之间的联系。第 2 小题运用上节课的大洲轮廓模型拼图,发现有 的大陆可以拼合到一起,初步理解海洋和陆地是处于不断变化之中的,为后面的 学习做好铺垫。

二、“乘风破浪”

1、查阅资料看看全球有哪些地方曾经是陆地后来变成了海洋?有哪些地方 曾经是海洋后来变成了陆地?为什么?

2. (基础题) 下列现象能说明海陆变迁的是 ( )

A. 日月星辰东升西落 B.台湾海峡发现古森林遗迹

C.七分海洋三分陆地 D.南极洲分布的纬度最高

【参考答案及解析】

B A 选项日月星辰东升西落是地球自转产生的地理意义,不符合题设要求; B 台湾海峡发现古森林遗址说明整块海域曾经是陆地,是海陆变迁实例,故 B 正 确;C 是海陆的比例,不符合题设要求;D 是考查大洲的分布状况,也不符合题

第 14 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

设要求。

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

整合资料能力

备注 第 1、2 小题独立完成

(四) 作业分析与设计意图

“结合实例,说明海洋和陆地处于不断变化之中”是“海洋和陆地”部分的 课标之一,第 1 小题通过查阅资料,使学生知道海陆变迁的实例,培养学生收集 和整理资料的能力,加强对海陆变迁的理解;第 2 小题是通过四个不同的情境案 例,考查学生对海陆变迁实例的理解情况,有利于加强学生对海陆变迁的理解。

三、“同舟共济”

( 一) 作业内容

小组合作,利用七大洲和四大洋的拼图,尝试演示大陆漂移学说的过程,看 看大西洋、太平洋的面积将会发生怎样的变化?

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

理解海陆处于不 断变化之中

备注 本题由小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

本题利用上节课的拼图,继续让学生动手操作、观察,发现海陆曾经是一个 整体,理解海洋和陆地是处于不断运动变化之中的,帮助学生树立正确的辩证唯 物主义观,并培养学生科学探索的精神。

第 15 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

第四课时 探寻海陆变迁 2

( 第二节 海陆的变迁 ——板块的运动)

一、“有备而来”

( 一) 作业内容

用一本书打开铺在桌面相向挤压会有什么结果?朝相反的方向用力拉,会有 什么样的结果?

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

理解海陆处于不 断变化之中

备注 本题由小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

“说出板块构造学说的基本观点,并解释世界火山、地震带的分布与板块运 动的关系”是“陆地和海洋”部分的课标之一,让学生动手演示板块水平运动的 两个方向,帮助学生初步理解板块运动方向及其影响,为板块运动及影响做好铺 垫,同时培养学生的地理实践力。

二、“乘风破浪”

日本当地时间 2021 年 12 月 29 日 11 时 33 分左右,日本东京都 23 区发生里

氏 3.4 级地震,最大震感为震度 3,震源深度 30 公里。根据材料并读图回答下

列问题:

第 16 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

1. (基础题) 日本位于 板块与 板块交界处,处于板块 (生长 消亡) 边界。处在 火山地震带。

【参考答案及解析】

亚欧 太平洋 (前后位置可互换) 消亡 环太平洋

2. (提升题) 依据板块构造学说的观点推断,下列地区可能会逐渐消失的是 ( )

A.大西洋 B.喜马拉雅山 C.地中海 D.红海 【参考答案及解析】

C 本题主要考查板块构造运动的影响,A 选项大西洋处于美洲板块与非洲 板块和亚欧板块的分离处,处于生长边界;B 选项喜马拉雅山位于亚欧板块和印 度洋板块的挤压碰撞处,处于消亡边界,该山脉会逐渐升高;C 选项地中海位于 亚欧板块与非洲板块的挤压碰撞处,处于消亡边界,地中海的面积会逐渐变小, 甚至消失;D 选项红海位于非洲板块与印度洋板块的分离处,处于生长边界,红 海的面积会逐渐变大。

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

理解并运用板块学说 的基本观点

备注 1、2 两小题选做 1 题即可

(四) 作业分析与设计意图

“说出板块构造学说的基本观点,并解释世界火山、地震带的分布与板块运 动的关系”是本单元课标之一,本题结合板块构造图,以日本为例,说明板块构 造运动对世界火山、地震带分布的关系,培养学生在新的情境中解决问题的能力, 考查学生对板块构造学说的理解与应用,利于培养学生的地理思维能力。

三、“同舟共济”

第 17 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

( 一) 作业内容

做一做,说一说;喜马拉雅山脉的高度将会怎么变化?运用板块构造学说演 示并表述。

(二) 时间要求:5 分钟

(三) 评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

表述能力

理解并运用板块学说 的基本观点

备注 小组合作完成

(四) 作业分析与设计意图

“说出板块构造学说的基本观点,并解释世界火山、地震带的分布与板块运 动的关系”是本单元课标之一,本题以喜马拉雅山为例,考查学生应用板块构造 学说,分析和解决问题的能力,理解板块构造学说基本观点及其影响,培养学生 知识的迁移能力,并帮助学生学会用发展的眼光看待问题。

第 18 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

单元质量检测

一、 单元质量检测作业内容

温馨提示:书面作业共有二大板块,看海陆中作业 1 为必做、作业 2、3 为 选做题;说海陆部分中的作业 4 和作业 5 均为活动题,为必做题。

(一) 看海陆

作业 1

1、作业内容

"可上九天揽月,可下五洋捉鳖"毛主席的词句早已变为人间现实,而今朝“奋 斗者”号潜行深度突破万米,更增添了几分梦幻的味道。2020 年 11 月 10 日 8 时 12 分中国“奋斗者”号载人潜水器坐底马里亚纳海沟,坐底深度 10909 米。 根据材料完成下面两小题。

(1) 奋斗者”号载人潜水器坐底马里亚纳海沟,下图中位于该地形的是 ( )

海底地形图

A.a B.b C.c D.d

(2) 关于我国不断向深海探索的主要原因,说法不正确的是 ( )

A.认识海洋环境,探索更多的海洋资源

B.认识海洋环境,拓展人类活动空间

C.认识海洋环境,保护海洋,造福人类

D.认识海洋环境,向海洋掠夺资源

【参考答案及解析】

(1) B 通过读图观察发现 a 是大陆架,b 是海沟,c 是海盆,d 是海岭, 根据题目要求本题应选 B。

第 19 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

(2) D A、B、C 是海洋对人类的有利影响,也是我国不断向深海探索的主 要原因,D 说法不符合人地协调观,故选项中说法错误的是 D。

2、时间要求:3 分钟

3、评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

正确率

掌握海底主要地形

认识海洋对人类生产 生活的影响

备 注 必做题 独立完成

4、作业分析与设计意图

“认识海底主要地形”、“结合实例,说出海洋对人们生产生活的影响”是 本节课的课标,本题以时政为切入点,以问题为导向,注重考查学生对海底地形 及海洋对人类生产生活的影响这两个作业目标的掌握情况,同时利于培养学生的 读图能力和综合思维能力。

作业 2

1、作业内容

2021 年 2 月 20 日是中国首个南极科考站——长城站建成 36 周年,读南极 中国科考站分布图,完成下列各题。

(1) 位于长城站西北方向的 A 大洲是 ( )

A.非洲 B.大洋洲 C.南美洲 D.北美洲

(2) 甲乙丙分别对应的大洋名称正确的是 ( )

第 20 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

A.太平洋 印度洋 大西洋 B.太平洋 大西洋 印度洋

C.大西洋 太平洋 印度洋 D.大西洋 印度洋 太平洋

(3) 图示地区能说明大陆漂移学说现象的是 ( )

A.南极大陆有丰富的煤炭资源

B.南极地区有丰富的固体淡水资源

C.南美洲大陆凸出的部分与非洲大陆凹进的部分几乎是吻合的

D.南极大陆位于纬度高度地区,终年严寒

【答案及解析】

(1) C (2) B

(1) 、 (2) 两小题结合经纬线,考查学生对全球海陆分布的掌握情况

(3) A

A 南极大陆有丰富的煤炭资源说明这里曾经是温暖湿润的环境,有茂密的森

林;B 选项和 D 选项有一定的因果联系,C 选项中的现象说明这两个大陆曾经是 一个整体,但非洲并不在图示区域中。

2、时间要求:5 分钟

3、评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

正确率

掌握海陆分布状况

理解海陆在不断运动 变化之中

备 注 选做题 独立完成

4、作业分析与设计意图

“阅读世界地图,描述世界海陆分布状况,说出七大洲、四大洋的分布”、 “结合实例,说明海洋和陆地处于不断运动变化之中”是本单元的课标。本组题 主要通过设置情境,考查学生对全球海陆分布的掌握情况和对大陆漂移的理解, 同时利于培养学生在新的情境中解决问题的能力及读图和析图等综合思维能力。

作业 3

1 、作业内容

第 21 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

阅读材料,回答下列各题:

材料一:“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路” 的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双边机制,借助既有的、行之有效

的区域合作平台。

材料二:“一带一路路线图”

材料三:六大板块分布示意图

(1) “一带一路”联系了 、 、 。 (大洲)

(2) “21 世纪海上丝绸之路”经过的红海位于 板块与 板 块交界处,处于板块生长边界。

(3) “一带一路”经过的国家— 印度尼西亚是个多火山地震的国家,有关 其原因叙述正确的是 ( )

A.地处板块交界处,地壳活跃 B.地处板块内部,地壳活跃

C.地处板块生长边界,地壳活跃 D.地处板块消亡边界,地壳稳定

第 22 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

(4) 2021 年 3 月 23 日,一艘悬挂巴拿马国旗的“长赐号”重型货船在苏 伊士运河新航道搁浅,该运河沟通了哪两两大洋 ( )

A.太平洋 印度洋 B. 印度洋 大西洋 C.北冰洋 太平洋 D.大西洋 太平洋 (5) “一带一路”经过的海洋面积将会缩小的是 ( )

A.红海 B.地中海 C. 阿拉伯海 D.黑海

【答案及解析】

(1) 亚洲、欧洲、非洲

通过读“一带一路路线图”经过国家所在大洲,得出一带一路联系亚洲、欧 洲、非洲。

(2) 印度洋板块 非洲板块 (前后顺序可互换)

红海位于亚洲和非洲之间,根据板块的分布可判断出红海位于印度洋板块和非洲 交界处,这里位于板块的张裂地带,因此属于生长边界。

(3) A 通过阅读板块分布图,可知印度尼西亚地处亚欧板块、印度洋、太 平洋板块交界处,从板块运动方向可判断处于板块挤压处,地处消亡边界,地壳 活跃,故本题选 A.

(4) B 苏伊士运河的贯通,连接了红海和地中海,地中海属于大西洋,红 海属于印度洋,故本题选 B。

(5) B 选项中只有红海和地中海位于板块边界,但地中海位于板块消亡边 界,因此地中海将会缩小,所以本题选 B。

2、时间要求:5 分钟

3、评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

正确率

掌握海陆分布状况

理解海陆在不断运动 变化之中

理解并运用板块学说 的基本观点

备 注 选做题 独立完成

第 23 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

4、作业分析与设计意图

本组题联系时事热点,创设情境,考查海陆分布情况与板块运动产生的影响, 注重培养学生读图能力和综合实践能力的培养,并培养学生关注时政的习惯,并 学会在新的情境中解决问题的能力。

(二) 说海陆

作业 4 ——活动题

1 、作业内容

结合板块示意图和之前绘制的海陆轮廓图,分组讨论中国是否位于地震带

上?如果是,请运用你绘制的板块分布图,试分析原因。 (提示:①将海陆分布

图贴在黑板上 ②用粉笔绘制出相应的六大板块)

【参考答案及解析】是 中国东部沿海位于亚欧板块与太平洋板块的交界处, 地壳活跃,处于环太平洋火山地震带上;中国西南部位于亚欧板块与印度洋板块 的交界处,地壳活跃,处于地中海—喜马拉雅火山地震带上。

2、时间要求:10 分钟

3、评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

正确率

表述能力

掌握海陆分布状况

理解海陆在不断运动变 化之中

理解并运用板块学说的 基本观点

备注 本题为必做题,由小组合作完成

4、作业分析与设计意图

本题是结合前面两节实践题的基础之上完成,重在考查学生的地理实践能力、 动手能力、合作能力和语言组织能力,并加强对本节知识的理解与应用,同时帮 助学生树立防灾减灾的意识

第 24 页 共 25 页

第二章 陆地和海洋 作业设计

作业 5 ——活动题

1 、作业内容

(1) 利用之前小组制作的陆地地形模型,描述陆地五种地形的形态特征。

(2) 说说你的家乡地形的地形特征。

2、时间要求:10 分钟

3、评价设计

评价标准 学生评价 教师评价

正确率

表述能力

描述陆地五种地形特征

备 注 本题为必做题,由小组合作完成

4、作业分析与设计意图

“通过阅读地形图、图像,观看影视资料,观察地形模型等,区别山地、 丘陵、高原、平原、盆地的形态特征。 ”为本单元的课标之一,陆地五种地形 距离学生遥远,很难在一个地区看到五种地形,因此第 (1) 小题运用之前各小 组制作的地形模型,小组合作,用合适的语言去描述五种地形形态特征,本题 注重学生动手能力、观察能力和语言表达能力的培养;第 (2) 小题联系身边, 从家乡的地形出发,利于加强学生对地形特征的理解,利于培养学生的地理实 践力。

二、单元质量检测作业属性表

单元质量检测作业属性表

序号 类型 对应单元 作业目标 对应学 难度 来源 时间

了解 理解 应用

作业 1 选择题 2、6 √ 容易 原创 28 分 钟

作业 2 选择题 1、4 √ √ 中等 原创

作业 3 综合题 1、4、5 √ √ 较难 原创

作业 4 活动题 4、5 √ √ 较难 原创

作业 5 活动题 3 √ 较难 原创