高中语文统编版选择性必修中册6.1《记念刘和珍君》课件(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册6.1《记念刘和珍君》课件(共33张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 38.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-06 18:17:11 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

红烛

第一课时

闻一多

部编版必修上第一单元

和珍浩气震千古,先生呐喊彻长空

记念刘和珍君

鲁迅

关于中学生“三怕”的问题

解题

记念刘和珍君

标题的作用

【活动一】

交代了写作对象和写作目的

词语辨析:纪念、怀念、悼念

纪念:代表已故(死去的)人才用纪念,通过记忆或文字等方式把事物保持

或记录下来的意义。

怀念:思念,关心,也有想念的意思,常用于已经过去的事物。

悼念:对死者哀痛地怀念。

区别:纪念比怀念多了些留恋,悼念比怀念多了一丝悲痛。

解题

解题

【活动二】

预习检查:哪位同学预先读过这篇文章,请结合课文说说你对刘和珍君的了解。

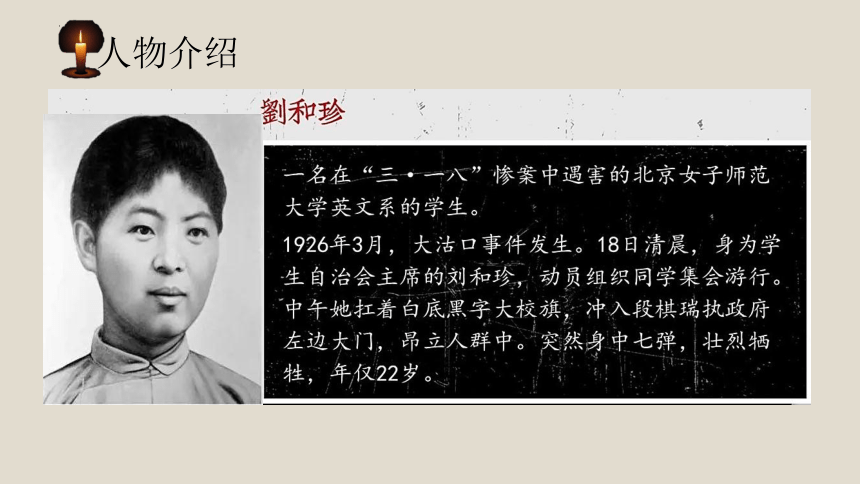

人物介绍

文体知识

杂文:杂文,散文的一种。它是直接而迅速地反映社会事变或社会倾向的一种文艺性论文。“杂而有文”,以短小、活泼、锋利为特点。杂文作为一种文体,很早就有,但鲁迅是开创一代杂文新风的大家。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器,比如鲁迅先生的杂文就如同“匕首”“投枪”直刺一切黑暗的心脏。

他说:“在风沙扑面,狼虎成群的时候”,杂文是“匕首和投枪,要锋利而切实”,是“和读者一同杀出一条生存的血路的东西”;也“是在对有害的事物,立刻给以反响或抗争,是感应的神经,是攻守的手足。”这就将现代杂文的作用作了准确的说明。

杂文有以下几个特征

(1)战斗性与愉悦性的和谐统一。杂文具有战斗性,对于“有害的事物”“立刻给以反响或抗争”,是“感应的神经”攻守的手足”;杂文又有愉悦性,它使读者在笑声中愉快地和那些旧事物告别,获得美的精神享受。

(2)论辩性与形象性的有机结合。杂文的本质是论辩的,它有“论”的色彩。它以逻辑力量制服论敌,作者的最终目的是论是非,辦正误,揭示真理。

(3)幽默、讽刺与文采的巧妙运用。幽默,是通过影射、讽喻、双关等手法,在善意的徽笑中,揭露生活中乖讹和不合情理之处。讽刺,是以含蓄的语言或夸张的手法,讥刺和嘲讽落后、黑暗的人或事。杂文笔法,就是以讽刺、幽默为主。

杂文

有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

——臧克家

名人评价

臧克家

“鲁迅的骨头是最硬的”“鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向。”

——毛泽东“”

李敖

一是鲁迅杂文语言不够成熟,文字很别扭。二是鲁迅杂文里面情绪表达太多,真正的资料部分并不多。

张爱玲

他(鲁迅)是很能暴露中国人性格中的阴暗面和劣根性。

孙伏园

踏莽原,刈野草,热风奔流,一生呐喊;

痛毁灭,叹而已,十月噩耗,万众彷徨。

——鲁迅先生同乡好友孙伏园先生撰写的挽联

小说集 —— 《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集 —— 《朝花夕拾》

散文诗集——《野草》

杂文集 —— 《坟》《而已集》《华盖集》《且介亭杂文》《热风》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》······

二、知人论世

(一)作者简介:鲁迅(1881年9月25日—1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

小说集 —— 《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集 —— 《朝花夕拾》

散文诗集——《野草》

杂文集 —— 《坟》《而已集》《华盖集》《且介亭杂文》《热风》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》······

二、知人论世

(二)写作背景

1926年3月18日,北京各界人士为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。到达时,早已戒备森严的府卫队突然向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了“三·一八”惨案。

当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》,他怀着满腔悲愤揭露控诉反动政府这一暴行。并指出:“这不是一件事的结東,而是一件事的开头。墨写的谎言,绝掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”后来,鲁迅又相继写了《死地可惨与可笑》等文。4月1日,他在参加了刘和珍的追悼会之后,又写了著名的《记念刘和珍君》一文。

高中散文阅读方法指要

一、写什么?

二、为什么写?

三、怎么写?

1、文体知识:散文

2、表达方式:记叙,抒情,议论,说明,描写等

3、修辞方式、表现手法、行文技巧

4、语言艺术(用词,句式,修辞,语言风格等)

标题、线索、理内容

1、写作背景 2、情感旨趣

(a写景状物b写人记事c哲理d文化游记)

课文理解与探究

方案(一)已预习,直接展示成果,然后再归纳全文大意。

方案(二)未预习(或预习不充分),分小组,每个小组领一个任务,3-5分钟内,公布成果,并一起点评。

写什么?

快速浏览课文,结合内容,给每个章节拟写一个小标题

词语积累

词语积累

本环节小结

记念刘和珍君

一(1、2)纪念缘由

二(3-5)追忆生平

三(6、7)牺牲意义思考

为什么写?

思考与探究一: 请简要概括作者写了刘和珍的哪些事。

明确:

学生自治会成员被开除;

赁屋听课;

虑及母校黯然泣下;

向执政府请愿;

为请愿而死。

思考与探究二:文章哪些句子表明了作者对请愿的态度?得出的教训是什么?

明确:不赞成徒手请愿

运用比喻:

大量木材——小块煤;

大量血——社会历史前进一小步;

徒手请愿大量流血——不能推动社会进步;

反动派的本质是“吃人”,应该改变斗争方式。

思考与探究三:读课文1、2段,请归纳出作者纪念刘和珍的缘由。

本无语可说

预定全年《莽原》,忠实读者

尸骨未寒,巨痛未定

揭批非人间,以此奉祭

不做庸人,为抵制忘却而写

1、 本部分,作者一直处于“写”与“无话可说”的矛盾之中。作者最开始“无话可说”的原因是?

其一是太过于痛苦以至于不知道说什么;其二是太过于愤恨,以至于不知道如何评价这件事。

这种“无话可说”正是作者极度痛苦与愤怒的表现。

2、 思考本部分写作的缘由,文中是否有提示性的语句 如何理解这句话 作者为什么一再强调

明确:“有写一点东西的必要了”

这句话在文中出现了三次。“必要”何在呢

其一是要悼念、祭奠遇害者刘和珍君

其二则在提醒人们,不要忘却这件惨案

3、本部分作者除了讲述写作的缘由,还写了什么?请简要概括。

明确:作者借写作缘由这个话题,概括了发生惨案两周来各方的动态。

爱国力量:学校举行追悼会,深情悼念刘和珍——正义的力量并没有屈服于段政府的淫威。

反动势力方面:所谓学者文人阴险的论调。

中间状态的市民:此事在他们的心中只留下了“淡红的血色和微漠的悲哀”——淡漠健忘。

政治形势:“维持着这似人非人的世界”。

作者的感情历程:大悲、大哀、大愤、大怒

4、 思考为何当时的中华民族“沦为衰亡的民族”?为何这“似人非人的世界”依然能够维持?

鲁迅深知其原因在于中国的庸人太多,他们的良知并未泯灭,惨案也曾使他们悲哀,但是随着时间的流逝,其实不过是两星期,一切就淡漠了。拯救中国首先要改变庸人麻木的灵魂,鲁迅之所以写这篇文章的一部分原因就是期望能够唤醒麻木的民众。

5.如何理解“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”这句话?

在鲁迅看来,真的猛士必须直面黑暗的社会现实,必须为推翻这黑暗现实而不怕流血牺牲;由于直面黑暗现实,他们会为人民的苦难而感到哀痛,并由哀痛激发起变革现实的斗志,以参加这样的斗争为自己最大的幸福。

所以,“真的猛士”是“怎样的哀痛者和幸福者”。

5.如何理解“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”这句话?

而“庸人”之“庸”,在于他们对“惨淡的人生”和“淋漓的鲜血”虽有过哀痛和不满,却不能“直面”和“正视”。

因此,会随着时间的流驶而忘却,客观上维持着“这似人非人的世界”。

为什么写

【活动四】刘和珍君牺牲的意义与作者理性思考

刘:意义寥寥 如煤之提炼,徒手请愿,不算在内

鲁:中国女子之勇毅,当局之凶残与流言家之下劣

课堂总结

这节课,我们在高中散文阅读方法的指引下,从写什么和为什么写这两个方面分析了《记念刘和珍君》这篇课文。我们借此了解了距此约百年前为正义事业献身的众多革命先烈的一员——刘和珍的事迹,尽管她的事迹很普通,只是徒手的请愿而已,却遭致军阀的屠戮,流言家的污蔑。这样一个外表柔弱温和却一身正气的女子的牺牲,激起了鲁迅这样有良知的知识分子的愤慨。文章既谴责了制造惨案的军阀当局,也礼赞了以刘和珍为代表的中国女子。以鲁迅之笔写就的英雄赞歌,既使英雄永垂不朽,也让丑类遗臭万年。

板书

记念刘和珍君

写什么

解题 线索 理内容

为什么写

刘:意义寥寥

鲁:中国女子之勇毅,当局之凶残,流言家之下劣

作业布置

1、积累课文中的好词好句,并思考其含义

2、初步分析本篇写人记事散文的艺术特色,

试写一段200字左右的文学短评。

红烛

第一课时

闻一多

部编版必修上第一单元

和珍浩气震千古,先生呐喊彻长空

记念刘和珍君

鲁迅

关于中学生“三怕”的问题

解题

记念刘和珍君

标题的作用

【活动一】

交代了写作对象和写作目的

词语辨析:纪念、怀念、悼念

纪念:代表已故(死去的)人才用纪念,通过记忆或文字等方式把事物保持

或记录下来的意义。

怀念:思念,关心,也有想念的意思,常用于已经过去的事物。

悼念:对死者哀痛地怀念。

区别:纪念比怀念多了些留恋,悼念比怀念多了一丝悲痛。

解题

解题

【活动二】

预习检查:哪位同学预先读过这篇文章,请结合课文说说你对刘和珍君的了解。

人物介绍

文体知识

杂文:杂文,散文的一种。它是直接而迅速地反映社会事变或社会倾向的一种文艺性论文。“杂而有文”,以短小、活泼、锋利为特点。杂文作为一种文体,很早就有,但鲁迅是开创一代杂文新风的大家。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器,比如鲁迅先生的杂文就如同“匕首”“投枪”直刺一切黑暗的心脏。

他说:“在风沙扑面,狼虎成群的时候”,杂文是“匕首和投枪,要锋利而切实”,是“和读者一同杀出一条生存的血路的东西”;也“是在对有害的事物,立刻给以反响或抗争,是感应的神经,是攻守的手足。”这就将现代杂文的作用作了准确的说明。

杂文有以下几个特征

(1)战斗性与愉悦性的和谐统一。杂文具有战斗性,对于“有害的事物”“立刻给以反响或抗争”,是“感应的神经”攻守的手足”;杂文又有愉悦性,它使读者在笑声中愉快地和那些旧事物告别,获得美的精神享受。

(2)论辩性与形象性的有机结合。杂文的本质是论辩的,它有“论”的色彩。它以逻辑力量制服论敌,作者的最终目的是论是非,辦正误,揭示真理。

(3)幽默、讽刺与文采的巧妙运用。幽默,是通过影射、讽喻、双关等手法,在善意的徽笑中,揭露生活中乖讹和不合情理之处。讽刺,是以含蓄的语言或夸张的手法,讥刺和嘲讽落后、黑暗的人或事。杂文笔法,就是以讽刺、幽默为主。

杂文

有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

——臧克家

名人评价

臧克家

“鲁迅的骨头是最硬的”“鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向。”

——毛泽东“”

李敖

一是鲁迅杂文语言不够成熟,文字很别扭。二是鲁迅杂文里面情绪表达太多,真正的资料部分并不多。

张爱玲

他(鲁迅)是很能暴露中国人性格中的阴暗面和劣根性。

孙伏园

踏莽原,刈野草,热风奔流,一生呐喊;

痛毁灭,叹而已,十月噩耗,万众彷徨。

——鲁迅先生同乡好友孙伏园先生撰写的挽联

小说集 —— 《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集 —— 《朝花夕拾》

散文诗集——《野草》

杂文集 —— 《坟》《而已集》《华盖集》《且介亭杂文》《热风》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》······

二、知人论世

(一)作者简介:鲁迅(1881年9月25日—1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

小说集 —— 《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集 —— 《朝花夕拾》

散文诗集——《野草》

杂文集 —— 《坟》《而已集》《华盖集》《且介亭杂文》《热风》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》······

二、知人论世

(二)写作背景

1926年3月18日,北京各界人士为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。到达时,早已戒备森严的府卫队突然向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了“三·一八”惨案。

当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》,他怀着满腔悲愤揭露控诉反动政府这一暴行。并指出:“这不是一件事的结東,而是一件事的开头。墨写的谎言,绝掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”后来,鲁迅又相继写了《死地可惨与可笑》等文。4月1日,他在参加了刘和珍的追悼会之后,又写了著名的《记念刘和珍君》一文。

高中散文阅读方法指要

一、写什么?

二、为什么写?

三、怎么写?

1、文体知识:散文

2、表达方式:记叙,抒情,议论,说明,描写等

3、修辞方式、表现手法、行文技巧

4、语言艺术(用词,句式,修辞,语言风格等)

标题、线索、理内容

1、写作背景 2、情感旨趣

(a写景状物b写人记事c哲理d文化游记)

课文理解与探究

方案(一)已预习,直接展示成果,然后再归纳全文大意。

方案(二)未预习(或预习不充分),分小组,每个小组领一个任务,3-5分钟内,公布成果,并一起点评。

写什么?

快速浏览课文,结合内容,给每个章节拟写一个小标题

词语积累

词语积累

本环节小结

记念刘和珍君

一(1、2)纪念缘由

二(3-5)追忆生平

三(6、7)牺牲意义思考

为什么写?

思考与探究一: 请简要概括作者写了刘和珍的哪些事。

明确:

学生自治会成员被开除;

赁屋听课;

虑及母校黯然泣下;

向执政府请愿;

为请愿而死。

思考与探究二:文章哪些句子表明了作者对请愿的态度?得出的教训是什么?

明确:不赞成徒手请愿

运用比喻:

大量木材——小块煤;

大量血——社会历史前进一小步;

徒手请愿大量流血——不能推动社会进步;

反动派的本质是“吃人”,应该改变斗争方式。

思考与探究三:读课文1、2段,请归纳出作者纪念刘和珍的缘由。

本无语可说

预定全年《莽原》,忠实读者

尸骨未寒,巨痛未定

揭批非人间,以此奉祭

不做庸人,为抵制忘却而写

1、 本部分,作者一直处于“写”与“无话可说”的矛盾之中。作者最开始“无话可说”的原因是?

其一是太过于痛苦以至于不知道说什么;其二是太过于愤恨,以至于不知道如何评价这件事。

这种“无话可说”正是作者极度痛苦与愤怒的表现。

2、 思考本部分写作的缘由,文中是否有提示性的语句 如何理解这句话 作者为什么一再强调

明确:“有写一点东西的必要了”

这句话在文中出现了三次。“必要”何在呢

其一是要悼念、祭奠遇害者刘和珍君

其二则在提醒人们,不要忘却这件惨案

3、本部分作者除了讲述写作的缘由,还写了什么?请简要概括。

明确:作者借写作缘由这个话题,概括了发生惨案两周来各方的动态。

爱国力量:学校举行追悼会,深情悼念刘和珍——正义的力量并没有屈服于段政府的淫威。

反动势力方面:所谓学者文人阴险的论调。

中间状态的市民:此事在他们的心中只留下了“淡红的血色和微漠的悲哀”——淡漠健忘。

政治形势:“维持着这似人非人的世界”。

作者的感情历程:大悲、大哀、大愤、大怒

4、 思考为何当时的中华民族“沦为衰亡的民族”?为何这“似人非人的世界”依然能够维持?

鲁迅深知其原因在于中国的庸人太多,他们的良知并未泯灭,惨案也曾使他们悲哀,但是随着时间的流逝,其实不过是两星期,一切就淡漠了。拯救中国首先要改变庸人麻木的灵魂,鲁迅之所以写这篇文章的一部分原因就是期望能够唤醒麻木的民众。

5.如何理解“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”这句话?

在鲁迅看来,真的猛士必须直面黑暗的社会现实,必须为推翻这黑暗现实而不怕流血牺牲;由于直面黑暗现实,他们会为人民的苦难而感到哀痛,并由哀痛激发起变革现实的斗志,以参加这样的斗争为自己最大的幸福。

所以,“真的猛士”是“怎样的哀痛者和幸福者”。

5.如何理解“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”这句话?

而“庸人”之“庸”,在于他们对“惨淡的人生”和“淋漓的鲜血”虽有过哀痛和不满,却不能“直面”和“正视”。

因此,会随着时间的流驶而忘却,客观上维持着“这似人非人的世界”。

为什么写

【活动四】刘和珍君牺牲的意义与作者理性思考

刘:意义寥寥 如煤之提炼,徒手请愿,不算在内

鲁:中国女子之勇毅,当局之凶残与流言家之下劣

课堂总结

这节课,我们在高中散文阅读方法的指引下,从写什么和为什么写这两个方面分析了《记念刘和珍君》这篇课文。我们借此了解了距此约百年前为正义事业献身的众多革命先烈的一员——刘和珍的事迹,尽管她的事迹很普通,只是徒手的请愿而已,却遭致军阀的屠戮,流言家的污蔑。这样一个外表柔弱温和却一身正气的女子的牺牲,激起了鲁迅这样有良知的知识分子的愤慨。文章既谴责了制造惨案的军阀当局,也礼赞了以刘和珍为代表的中国女子。以鲁迅之笔写就的英雄赞歌,既使英雄永垂不朽,也让丑类遗臭万年。

板书

记念刘和珍君

写什么

解题 线索 理内容

为什么写

刘:意义寥寥

鲁:中国女子之勇毅,当局之凶残,流言家之下劣

作业布置

1、积累课文中的好词好句,并思考其含义

2、初步分析本篇写人记事散文的艺术特色,

试写一段200字左右的文学短评。