安徽省滁州市滁州中学2023-2024学年高二上学期12月月考生物学试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省滁州市滁州中学2023-2024学年高二上学期12月月考生物学试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 958.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-06 20:58:54 | ||

图片预览

文档简介

滁州中学2022级高二上学期12月月考试卷

生物

时长:75分钟 分值:100分

考试范围:(选必1第4章——选必2第3章)

一、单选题(每题2.5分,共55分)

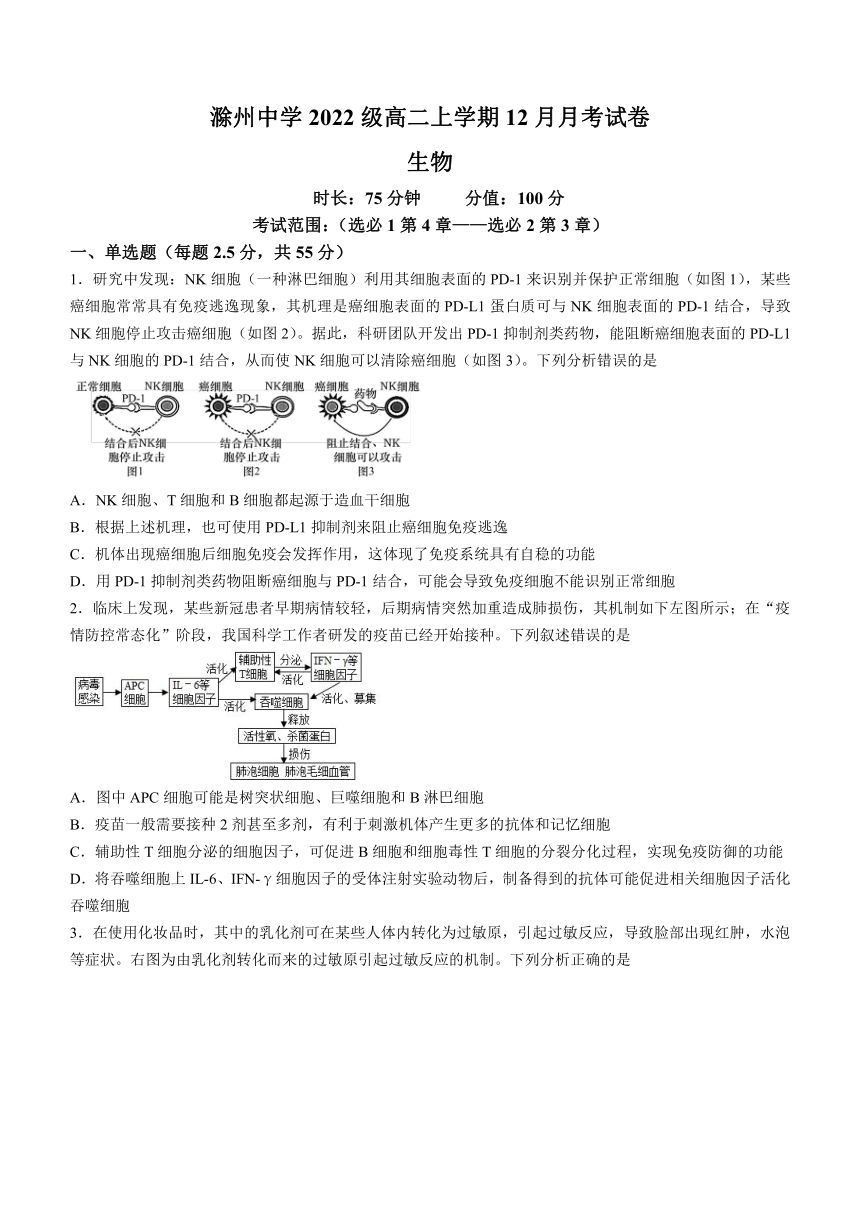

1.研究中发现:NK细胞(一种淋巴细胞)利用其细胞表面的PD-1来识别并保护正常细胞(如图1),某些癌细胞常常具有免疫逃逸现象,其机理是癌细胞表面的PD-L1蛋白质可与NK细胞表面的PD-1结合,导致NK细胞停止攻击癌细胞(如图2)。据此,科研团队开发出PD-1抑制剂类药物,能阻断癌细胞表面的PD-L1与NK细胞的PD-1结合,从而使NK细胞可以清除癌细胞(如图3)。下列分析错误的是

A.NK细胞、T细胞和B细胞都起源于造血干细胞

B.根据上述机理,也可使用PD-L1抑制剂来阻止癌细胞免疫逃逸

C.机体出现癌细胞后细胞免疫会发挥作用,这体现了免疫系统具有自稳的功能

D.用PD-1抑制剂类药物阻断癌细胞与PD-1结合,可能会导致免疫细胞不能识别正常细胞

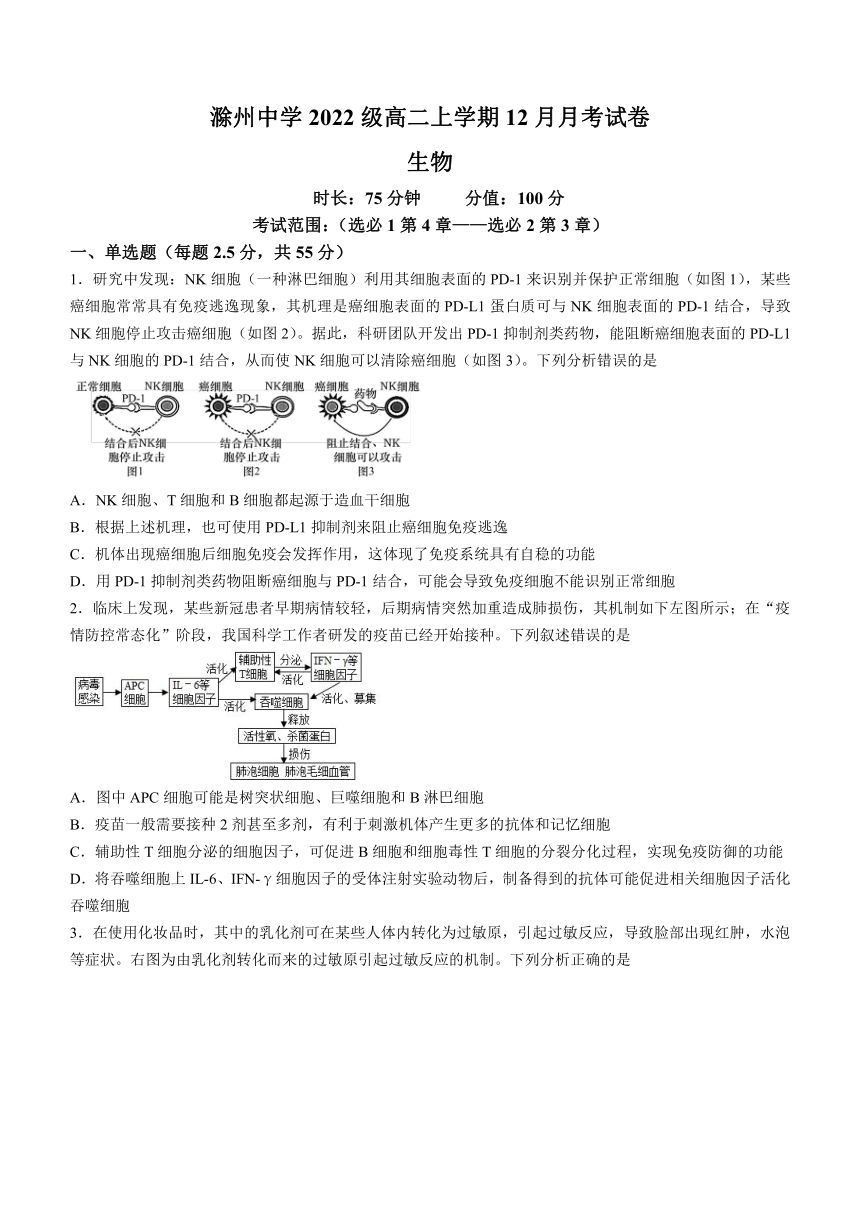

2.临床上发现,某些新冠患者早期病情较轻,后期病情突然加重造成肺损伤,其机制如下左图所示;在“疫情防控常态化”阶段,我国科学工作者研发的疫苗已经开始接种。下列叙述错误的是

A.图中APC细胞可能是树突状细胞、巨噬细胞和B淋巴细胞

B.疫苗一般需要接种2剂甚至多剂,有利于刺激机体产生更多的抗体和记忆细胞

C.辅助性T细胞分泌的细胞因子,可促进B细胞和细胞毒性T细胞的分裂分化过程,实现免疫防御的功能

D.将吞噬细胞上IL-6、IFN-γ细胞因子的受体注射实验动物后,制备得到的抗体可能促进相关细胞因子活化吞噬细胞

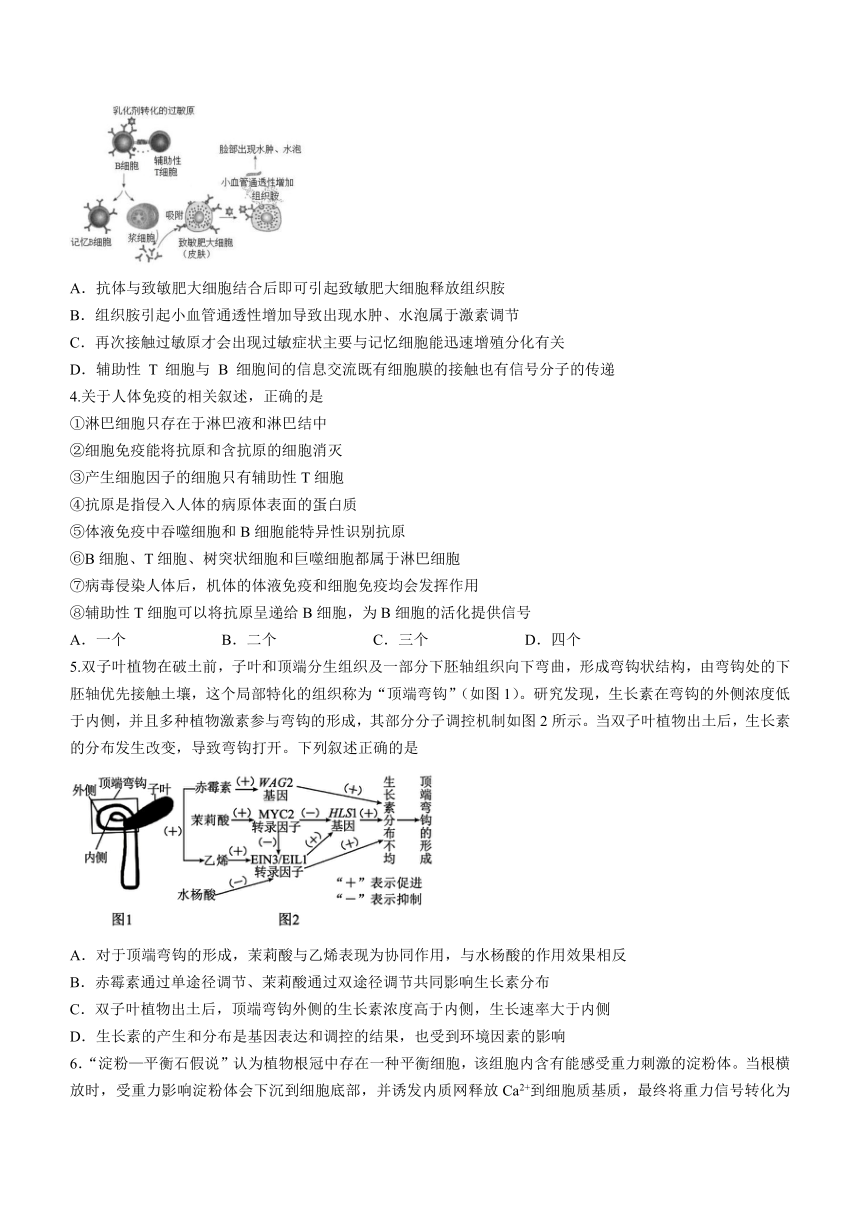

3.在使用化妆品时,其中的乳化剂可在某些人体内转化为过敏原,引起过敏反应,导致脸部出现红肿,水泡等症状。右图为由乳化剂转化而来的过敏原引起过敏反应的机制。下列分析正确的是

A.抗体与致敏肥大细胞结合后即可引起致敏肥大细胞释放组织胺

B.组织胺引起小血管通透性增加导致出现水肿、水泡属于激素调节

C.再次接触过敏原才会出现过敏症状主要与记忆细胞能迅速增殖分化有关

D.辅助性 T 细胞与 B 细胞间的信息交流既有细胞膜的接触也有信号分子的传递

4.关于人体免疫的相关叙述,正确的是

①淋巴细胞只存在于淋巴液和淋巴结中

②细胞免疫能将抗原和含抗原的细胞消灭

③产生细胞因子的细胞只有辅助性T细胞

④抗原是指侵入人体的病原体表面的蛋白质

⑤体液免疫中吞噬细胞和B细胞能特异性识别抗原

⑥B细胞、T细胞、树突状细胞和巨噬细胞都属于淋巴细胞

⑦病毒侵染人体后,机体的体液免疫和细胞免疫均会发挥作用

⑧辅助性T细胞可以将抗原呈递给B细胞,为B细胞的活化提供信号

A.一个 B.二个 C.三个 D.四个

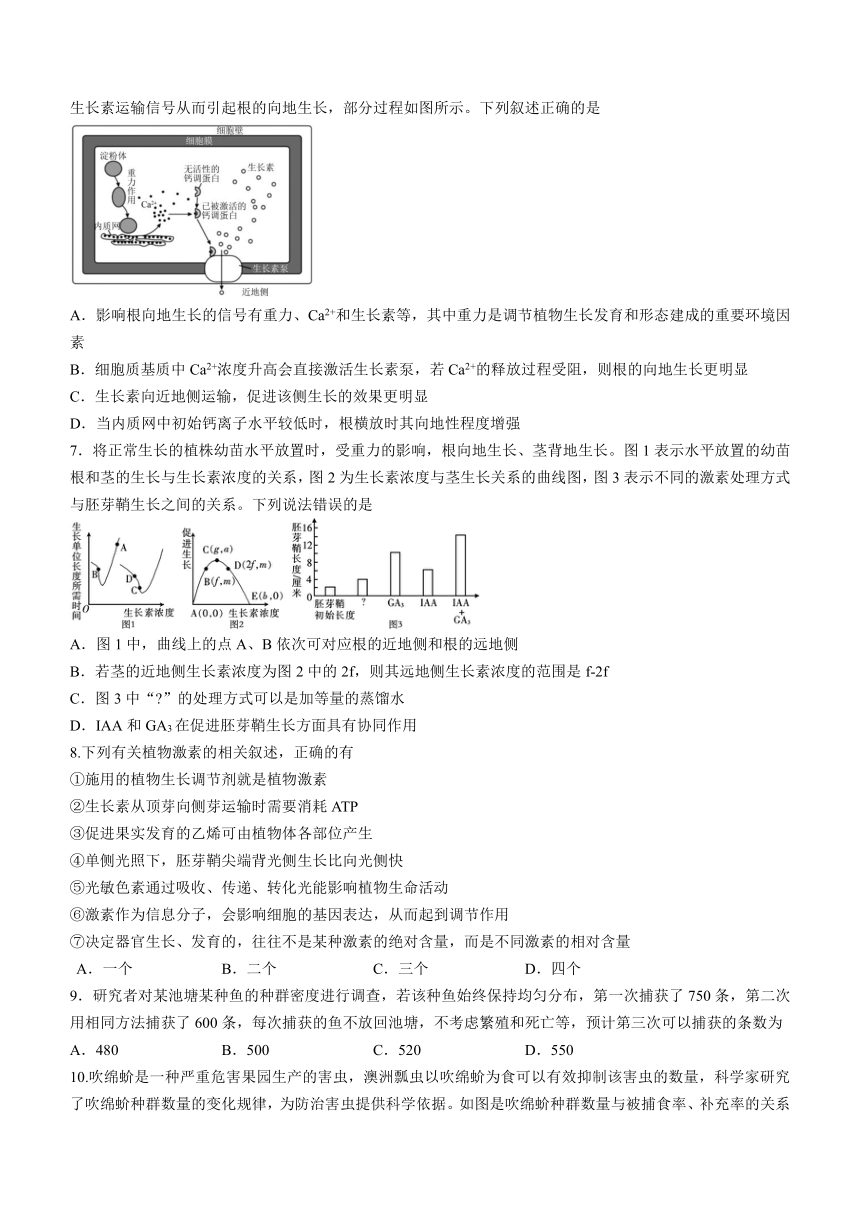

5.双子叶植物在破土前,子叶和顶端分生组织及一部分下胚轴组织向下弯曲,形成弯钩状结构,由弯钩处的下胚轴优先接触土壤,这个局部特化的组织称为“顶端弯钩”(如图1)。研究发现,生长素在弯钩的外侧浓度低于内侧,并且多种植物激素参与弯钩的形成,其部分分子调控机制如图2所示。当双子叶植物出土后,生长素的分布发生改变,导致弯钩打开。下列叙述正确的是

A.对于顶端弯钩的形成,茉莉酸与乙烯表现为协同作用,与水杨酸的作用效果相反

B.赤霉素通过单途径调节、茉莉酸通过双途径调节共同影响生长素分布

C.双子叶植物出土后,顶端弯钩外侧的生长素浓度高于内侧,生长速率大于内侧

D.生长素的产生和分布是基因表达和调控的结果,也受到环境因素的影响

6.“淀粉—平衡石假说”认为植物根冠中存在一种平衡细胞,该组胞内含有能感受重力刺激的淀粉体。当根横放时,受重力影响淀粉体会下沉到细胞底部,并诱发内质网释放Ca2+到细胞质基质,最终将重力信号转化为生长素运输信号从而引起根的向地生长,部分过程如图所示。下列叙述正确的是

A.影响根向地生长的信号有重力、Ca2+和生长素等,其中重力是调节植物生长发育和形态建成的重要环境因素

B.细胞质基质中Ca2+浓度升高会直接激活生长素泵,若Ca2+的释放过程受阻,则根的向地生长更明显

C.生长素向近地侧运输,促进该侧生长的效果更明显

D.当内质网中初始钙离子水平较低时,根横放时其向地性程度增强

7.将正常生长的植株幼苗水平放置时,受重力的影响,根向地生长、茎背地生长。图1表示水平放置的幼苗根和茎的生长与生长素浓度的关系,图2为生长素浓度与茎生长关系的曲线图,图3表示不同的激素处理方式与胚芽鞘生长之间的关系。下列说法错误的是

A.图1中,曲线上的点A、B依次可对应根的近地侧和根的远地侧

B.若茎的近地侧生长素浓度为图2中的2f,则其远地侧生长素浓度的范围是f-2f

C.图3中“ ”的处理方式可以是加等量的蒸馏水

D.IAA和GA3在促进胚芽鞘生长方面具有协同作用

8.下列有关植物激素的相关叙述,正确的有

①施用的植物生长调节剂就是植物激素

②生长素从顶芽向侧芽运输时需要消耗ATP

③促进果实发育的乙烯可由植物体各部位产生

④单侧光照下,胚芽鞘尖端背光侧生长比向光侧快

⑤光敏色素通过吸收、传递、转化光能影响植物生命活动

⑥激素作为信息分子,会影响细胞的基因表达,从而起到调节作用

⑦决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量

A.一个 B.二个 C.三个 D.四个

9.研究者对某池塘某种鱼的种群密度进行调查,若该种鱼始终保持均匀分布,第一次捕获了750条,第二次用相同方法捕获了600条,每次捕获的鱼不放回池塘,不考虑繁殖和死亡等,预计第三次可以捕获的条数为

A.480 B.500 C.520 D.550

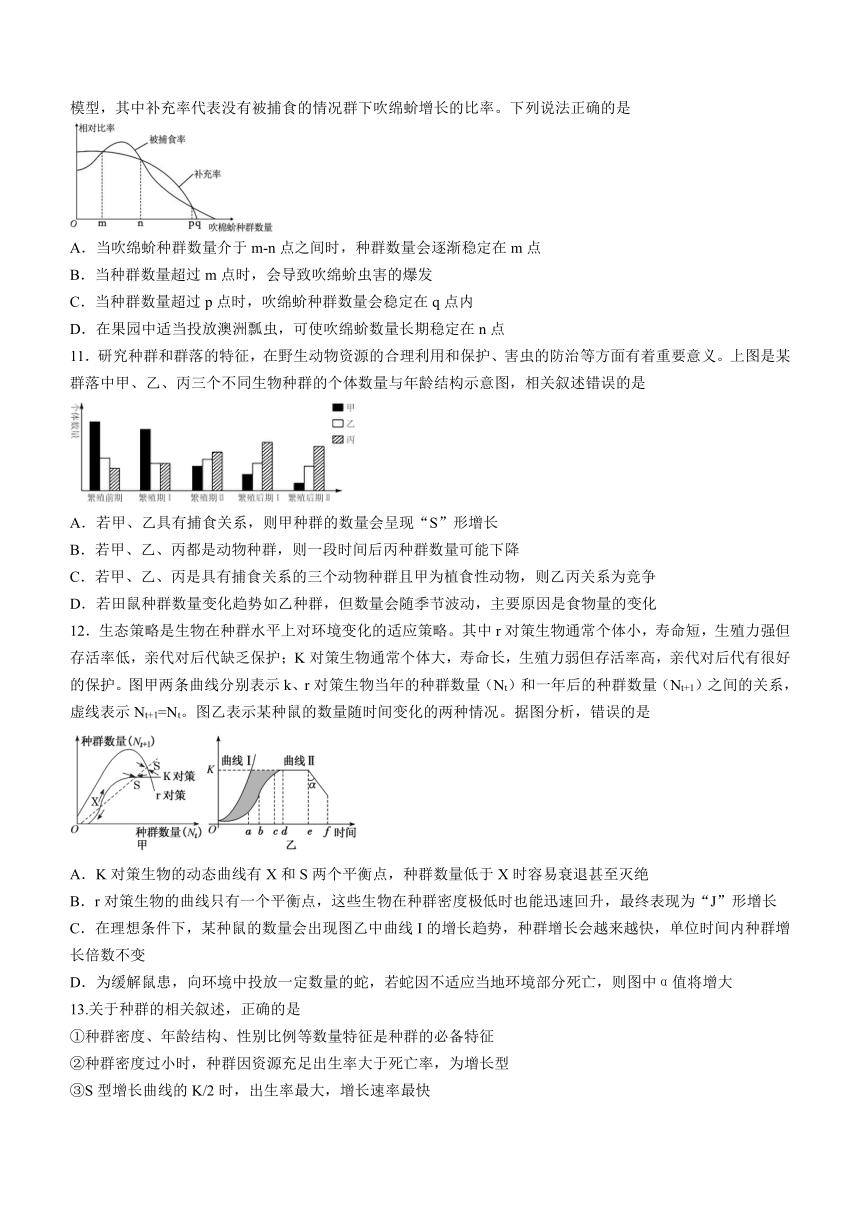

10.吹绵蚧是一种严重危害果园生产的害虫,澳洲瓢虫以吹绵蚧为食可以有效抑制该害虫的数量,科学家研究了吹绵蚧种群数量的变化规律,为防治害虫提供科学依据。如图是吹绵蚧种群数量与被捕食率、补充率的关系模型,其中补充率代表没有被捕食的情况群下吹绵蚧增长的比率。下列说法正确的是

A.当吹绵蚧种群数量介于m-n点之间时,种群数量会逐渐稳定在m点

B.当种群数量超过m点时,会导致吹绵蚧虫害的爆发

C.当种群数量超过p点时,吹绵蚧种群数量会稳定在q点内

D.在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在n点

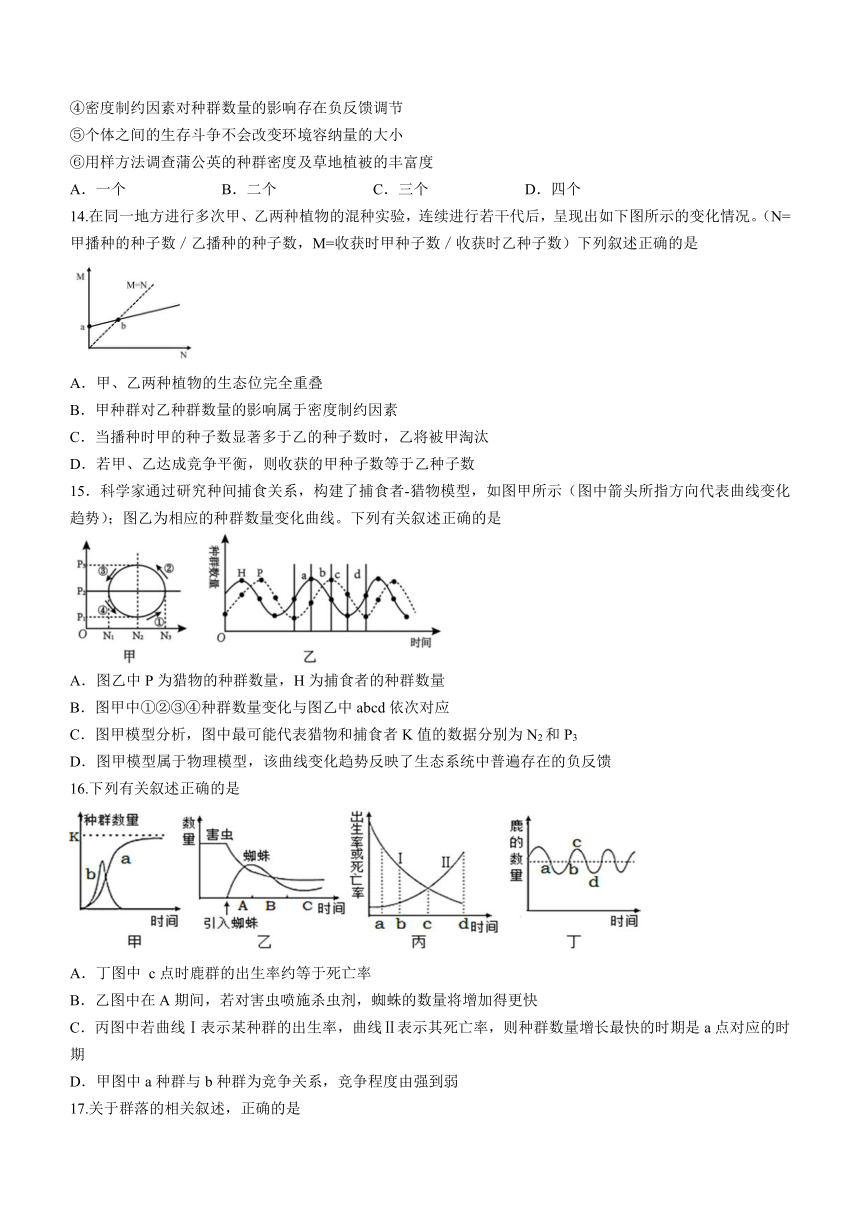

11.研究种群和群落的特征,在野生动物资源的合理利用和保护、害虫的防治等方面有着重要意义。上图是某群落中甲、乙、丙三个不同生物种群的个体数量与年龄结构示意图,相关叙述错误的是

A.若甲、乙具有捕食关系,则甲种群的数量会呈现“S”形增长

B.若甲、乙、丙都是动物种群,则一段时间后丙种群数量可能下降

C.若甲、乙、丙是具有捕食关系的三个动物种群且甲为植食性动物,则乙丙关系为竞争

D.若田鼠种群数量变化趋势如乙种群,但数量会随季节波动,主要原因是食物量的变化

12.生态策略是生物在种群水平上对环境变化的适应策略。其中r对策生物通常个体小,寿命短,生殖力强但存活率低,亲代对后代缺乏保护;K对策生物通常个体大,寿命长,生殖力弱但存活率高,亲代对后代有很好的保护。图甲两条曲线分别表示k、r对策生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,虚线表示Nt+1=Nt。图乙表示某种鼠的数量随时间变化的两种情况。据图分析,错误的是

A.K对策生物的动态曲线有X和S两个平衡点,种群数量低于X时容易衰退甚至灭绝

B.r对策生物的曲线只有一个平衡点,这些生物在种群密度极低时也能迅速回升,最终表现为“J”形增长

C.在理想条件下,某种鼠的数量会出现图乙中曲线I的增长趋势,种群增长会越来越快,单位时间内种群增长倍数不变

D.为缓解鼠患,向环境中投放一定数量的蛇,若蛇因不适应当地环境部分死亡,则图中α值将增大

13.关于种群的相关叙述,正确的是

①种群密度、年龄结构、性别比例等数量特征是种群的必备特征

②种群密度过小时,种群因资源充足出生率大于死亡率,为增长型

③S型增长曲线的K/2时,出生率最大,增长速率最快

④密度制约因素对种群数量的影响存在负反馈调节

⑤个体之间的生存斗争不会改变环境容纳量的大小

⑥用样方法调查蒲公英的种群密度及草地植被的丰富度

A.一个 B.二个 C.三个 D.四个

14.在同一地方进行多次甲、乙两种植物的混种实验,连续进行若干代后,呈现出如下图所示的变化情况。(N=甲播种的种子数/乙播种的种子数,M=收获时甲种子数/收获时乙种子数)下列叙述正确的是

A.甲、乙两种植物的生态位完全重叠

B.甲种群对乙种群数量的影响属于密度制约因素

C.当播种时甲的种子数显著多于乙的种子数时,乙将被甲淘汰

D.若甲、乙达成竞争平衡,则收获的甲种子数等于乙种子数

15.科学家通过研究种间捕食关系,构建了捕食者-猎物模型,如图甲所示(图中箭头所指方向代表曲线变化趋势);图乙为相应的种群数量变化曲线。下列有关叙述正确的是

A.图乙中P为猎物的种群数量,H为捕食者的种群数量

B.图甲中①②③④种群数量变化与图乙中abcd依次对应

C.图甲模型分析,图中最可能代表猎物和捕食者K值的数据分别为N2和P3

D.图甲模型属于物理模型,该曲线变化趋势反映了生态系统中普遍存在的负反馈

16.下列有关叙述正确的是

A.丁图中 c点时鹿群的出生率约等于死亡率

B.乙图中在A期间,若对害虫喷施杀虫剂,蜘蛛的数量将增加得更快

C.丙图中若曲线Ⅰ表示某种群的出生率,曲线Ⅱ表示其死亡率,则种群数量增长最快的时期是a点对应的时期

D.甲图中a种群与b种群为竞争关系,竞争程度由强到弱

17.关于群落的相关叙述,正确的是

①热带雨林中的乔木分支发达有利于争夺阳光

②果树和草菇的间种提高了二者对阳光的利用率

③物种组成是草原群落区别于普通果园群落的重要特征

④两种生物栖息空间和食物相同不代表它们的生态位相同

⑤某池塘深水区和浅水区的植物不同体现了群落的垂直结构

⑥竹林中的箭竹高低错落有致,体现了其在垂直结构上的分层现象

⑦根据植物群落的分层现象,在种植玉米时进行合理密植可以充分利用空间中的光能

A.一个 B.二个 C.三个 D.四个

18.经调查,某生态系统中Y、X、Z分别为第一、第二和第三营养级,每个营养级不同物种的个体数量如下图甲所示(图中每一柱条代表一个物种)。一段时间后个体数量发生变化,结果如下图乙所示。下列叙述正确的是

A.X营养级的生物被捕食的压力明显增加

B.Z营养级生物个体数量的增加是由捕食对象专一引起的

C.Y营养级生物个体数量的变化是由于捕食者对捕食对象有选择的结果

D.X营养级的生物之间存在明显的竞争关系,且其中某种生物处于竞争劣势

19.以下表示动物利用食物的过程,下列分析不正确的是

A.哺乳动物的③/①值一般为10%~20%

B.恒温动物的④/③值一般低于变温动物

C.提高圈养动物生长量一般需提高③/②值

D.肉食性哺乳动物的③/②值一般高于植食性哺乳动物

20.下图为某自然灾害后的人工鱼塘生态系统的能量流动过程中部分环节涉及的能量(单位:103kg·m-2·a-1)其中补偿输入是指人工饲喂各个营养级同化的能量。下列说法错误的是

A.由图可知,肉食动物需补偿输入的能量为5000kg·m-2·a-1

B.植食性动物用于自身生长、发育和繁殖的能量是12000kg·m-2·a-1

C.能量在第三营养级与第四营养级之间的传递效率为3.3%

D.据图中数据可知,较低营养级的生物在这场灾害中受到的影响较大

21.下图1为生态系统中食物链所反映出的能量流动情况,图中的箭头符号为能量的流动方向,单位为kcal/(m2·年);图2为某生态系统的能量金字塔,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,E1、E2代表能量的形式;图3为某生态系统食物网的图解。据图分析不能得出的结论是

A.图2中包含4条食物链,是能量流动的渠道

B.据图1可知,在入射的太阳能中,生产者只利用了其中的1%左右

C.据图可知,图1中的生产者相当于图2中的Ⅰ,相当于图3中的A

D.图3中若猫头鹰的能量1/2来自B,1/2来自D,B的能量2/3来自A,1/3来自C,猫头鹰增重6kg,至少消耗A为550kg

22.关于生态系统的相关叙述,正确的是

①地衣中的真菌是分解者

②能量以有机物中化学能的形式在食物网中传递

③自养型生物都是生产者,生产者都是自养型生物

④未利用的能量属于用于生长发育繁殖的能量的一部分

⑤生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者和无机环境

⑥生态系统中能量最终通过分解者的分解作用以热能的形式散失

⑦消费者和分解者都是异养生物,但它们获取营养的方式有区别

⑧生产者和分解者是生态系统不可缺少的成分,是生态系统的基石

A.一个 B.二个 C.三个 D.四个

二、非选择题(每空1分,共45分)

23.(7分)大多数慢性荨麻疹属于I型超敏反应,下图为I型超敏反应发生机制示意图,表1是对慢性荨麻疹患者体内一些免疫活性物质的检测。请回答下列问题。

表1 IL-4、IFN-γ及IgE水平

组别 例数 IL-4 IFN-Y IgE

慢性荨麻疹组 38 47.31±10.64 3.11±0.23 118.97±19.83

对照组 40 8.46±2.06 17.01±4.76 33.44±10.31

(1)变应原首次入侵机体时不会发生I型超敏反应,原因是变应原 。相同变应原再次入侵机体时,I型超敏反应发作迅速,反应强烈,原因是 。I型超敏反应还表现出消退较快的特征,据此可推断图中致敏肥大细胞分泌的生物活性介质属于 。

(2)人体中的抗体有IgG、IgA、IgM、IgE和IgD五类,它们都是由 合成并分泌的,其中IgE在正常人血清中含量最少,原因可能是IgE 。

(3)Th1细胞和Th2细胞是辅助性T细胞的两种不同亚型,表1中的IL-4由Th2细胞分泌,IFN-γ由Th1细胞分泌。IL-4、IFN-γ属于免疫活性物质中的 类群,前者 (填“促进”或“抑制”)细胞B增殖分化为细胞C,后者能干扰病毒感染和复制。

24.(9分)光敏色素是一类能接受光信号的分子,主要吸收红光和远红光,具有非活化态(Pr)和活化态(Pfr)两种类型。农田中玉米-大豆间作时,高位作物(玉米)对低位作物(大豆)具有遮阴作用,严重时引发“荫蔽胁迫”,此时,低位植物体内的光敏色素及多种激素共同响应荫蔽胁迫。请回答下列问题。

(1)光敏色素是一类 (化学本质)。在不同的光照条件下,光敏色素接受光信号后,会经过信息传递系统传导至细胞核内,影响 ,从而表现出生物学效应。

(2)自然光被植物滤过后,其中红光(R)/远红光(FR)的值会下降,原因是 。发生荫蔽胁迫时,低位植物体内的光敏色素主要以 形式存在。此形式的光敏色素可 (选填“减弱”或“增强”)对光敏色素互作因子(PIFs)的抑制作用,有利于多种激素共同响应荫蔽胁迫。在调控下胚轴和茎秆伸长方面,图中四种激素之间具有 作用。

(3)荫蔽胁迫引发低位植物的下胚轴及茎秆等出现过度伸长,这有利于植物吸收更多的光照,以适应环境的变化。玉米-大豆间作时,受荫蔽胁迫的大豆产量明显降低,主要原因是 。

(4)植物的生长发育受基因表达、植物激素和环境因素的共同调节,请在答题卷的方框中用箭头表示荫蔽胁迫下三者之间的关系 。

(5)请画出竖直生长的根水平放置后,近地侧与远地侧的生长素浓度变化并标注(虚线表示对生长既不促进也不抑制)。

25.(10分)请分析关于种群的现象和实验。

(1)2020年肆虐非洲的蝗灾中,其罪魁祸首主要是沙漠蝗。决定沙漠蝗种群数量变化的直接因素是 。随着种群密度的增加,散居型蝗虫的体色会由绿色逐渐变为聚居型的黑褐色,蝗虫体色发生变化的根本原因是 。从生态系统能量流动的角度分析,有关国家和机构全力合作进行灭蝗减灾的意义是 ,从而缓解可能出现的粮食短缺和人道主义危机。

(2)为了探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某兴趣小组按下表完成了有关实验。将酵母菌接种到装有10mL液体培养基的试管中,通气培养并定时取样计数,然后绘制增长曲线。

试管编号 培养液/mL 无菌水/mL 酵母菌母液/mL 温度/℃

A 10 - 0.1 28

B 10 - 0.1 5

C - 10 0.1 28

图甲是小组成员用血细胞计数板观察到的培养结果(样液稀释100倍,血细胞计数板规格为1mm×1mm×0.1mm),图乙曲线a、b是相同培养条件下两批次酵母菌培养的结果。

①该实验(ABC三组)的自变量是 。

②制片时应该在盖盖玻片 (前/后)滴加样液。

③图甲中双边线内16个小方格中共有酵母菌24个,此时试管中酵母菌数量约为 个。

④根据图乙可知,b批次的接种量可能 (高于/低于)a批次。t 时,a、b两个种群的种内竞争的强度是 (填“a>b”“a=b”或“a<b”)。t2时两批次发酵液营养物质剩余量较少的是b,判断依据是 。若在t2后继续培养,最终发现种群的数量均会下降,可能的原因是营养物质过度消耗、 (答两点)。

26.(10分)分析以下材料回答问题:

资料1:红尾鸲和鹟都捕食飞虫,也常常从树叶及树冠末梢上啄食昆虫。在两种鸟共同生活的地区,红尾鸲喜欢在疏林和缓坡处活动,而鹟更喜欢选择密林和陡坡。如果只有一种鸟存在,那么无论红尾鸲还是鹟,它们觅食生境的范围都比共存时的更大。

资料2:某地海边潮间带分布着海星、藤壶、贻贝、帽贝、石鳖等动物,海星可以捕食该群落中的其他四种动物,其他四种动物之间无捕食关系。在一个16m2的实验样地中,人为去除该样地中的所有海星,几个月后,藤壶在该实验样地中占据优势,数量最多;再过一段时间,贻贝成为最终占优势的物种。

请回答下列问题:

(1)生态系统的结构包括 。群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是________________________________之间协同进化的结果。

(2)资料1中的红尾鸲和鹟的种间关系是 。因地形变化引起两种鸟分布的不同,体现了群落空间结构中的水平结构,常表现为 分布,这种结果有利于 。

(3)资料2中海星的营养级至少是第 营养级,上一营养级同化的能量不能100%流入海星的原因是 。

(4)资料2中藤壶和贻贝两个种群之间相互作用的结果是 发生改变,群落发生演替。在上述实验中,再过一段时间,贻贝又代替藤壶成了该群落最终占优势的物种。由此可见,捕食、种间竞争在群落中的相互联系是: 。

(5)大豆和根瘤菌的互利共生关系具体表现在 。

27.(9分)请分析以下三种生态系统,并回答相关问题。

(1)某城市河流由于生活污水和工业废水的排入,水质逐渐恶化。经过治理后,河水又恢复了清澈。如图1表示该河流的能量金字塔(甲、乙、丙为3种鱼,丁为1种水鸟,甲不摄食藻类,箭头指示能量流动方向),如图2表示部分能量流动关系(图中数字表示同化的能量)。请回答下列问题:

①图1所示食物网中,遗漏了一条能量流动途径,该条途径可能是 。

②图1所示食物网中,次级消费者是 ,丁与丙之间的种间关系是 。

③根据图1分析,除了图2中已经标出的能量去向之外,乙的能量去向还有_____________________。

④结合图2分析,图1所示食物网中第一营养级到第二营养级能量的传递效率 (在“大于”、“小于”或“等于”中选择)7.6%。

(2)图3是某农业生态系统的模式图,如果该图表示能量流动,则不应有的箭头序号是__________。

(3)科研小组对某湖泊生态系统的能量流动进行定量分析,得出相关数据,如下表所示(X表示能量流动的去向之一,Y、Z为能量值,能量单位为KJ cm-2 a-1,肉食性动物作为只占据一个营养级研究)。据表分析,X是指 的能量,流入该生态系统的总能量值为 KJ cm-2 a-1。能量从植食性动物到肉食性动物的传递效率是 (请保留一位小数)。

生物类型 呼吸作用 散失的能量 X 未利用 流向下一营养 级的能量 外来有机物 输入的能量

生产者 44.0 5.0 95.0 Y 0

植食性动物 9.5 1.5 11.0 Z 5.0

肉食性动物 6.8 0.5 7.2 0

滁州中学2022级高二上学期12月月考试卷

生物答案

CDDAD ABCAA CBCBB ABAAD AD

23.

(1)未与致敏肥大细胞表面的IgE结合,致敏肥大细胞不能分泌生物活性介质 记忆细胞在受到同种变应原刺激时会迅速增殖分化 信息分子(或信号分子)(答“组胺”给分)

(2)浆细胞 一般是接触过敏原(变应原)后产生的,而且产生后吸附在致敏肥大细胞等细胞的表面

(3)细胞因子 促进

24.

(1)蛋白质(色素-蛋白复合体) 特定基因的表达

(2)植物叶片中的叶绿素吸收红光 非活化态(Pr) 减弱 协同

(3)叶片将更多的有机物供给下胚轴及茎秆等的伸长,转移至种子内的有机物减少

(4) (5)

25.

(1)出生率、死亡率和迁入率、迁出率 基因的选择性表达 调整生态系统的能量流动关系,使能量更多地流向对人类有益的部分

(2)①温度、营养物质(培养条件或培养液) ②后 ③6×109

④高于 a<b b条件下酵母菌数量首先达到K值,消耗的营养物质较多 有害代谢产物大量积累、pH值不适宜

26.

(1)生态系统的组成成分和营养结构(食物链食物网) 不同物种之间以及生物与无机环境

(2)竞争 镶嵌 提高对资源和空间的利用

(3)三 上一营养级同化的能量除流向下一营养级外,还有用于呼吸作用以热能形式散失和被分解者分解

(4) 优势种 捕食会影响自然群落中不同物种之间竞争的强弱,进而调节物种的种群密度

(5)大豆为根瘤菌提供有机物,根瘤菌为大豆提供含氮养料(含氮无机物)

27.

(1)①水草→甲→丁 ②丙和丁 捕食和种间竞争

③传递给丙、自身呼吸作用以热能形式散失 ④大于

(2)②⑤

(3)流向分解者的能量 180.5 13.7%

生物

时长:75分钟 分值:100分

考试范围:(选必1第4章——选必2第3章)

一、单选题(每题2.5分,共55分)

1.研究中发现:NK细胞(一种淋巴细胞)利用其细胞表面的PD-1来识别并保护正常细胞(如图1),某些癌细胞常常具有免疫逃逸现象,其机理是癌细胞表面的PD-L1蛋白质可与NK细胞表面的PD-1结合,导致NK细胞停止攻击癌细胞(如图2)。据此,科研团队开发出PD-1抑制剂类药物,能阻断癌细胞表面的PD-L1与NK细胞的PD-1结合,从而使NK细胞可以清除癌细胞(如图3)。下列分析错误的是

A.NK细胞、T细胞和B细胞都起源于造血干细胞

B.根据上述机理,也可使用PD-L1抑制剂来阻止癌细胞免疫逃逸

C.机体出现癌细胞后细胞免疫会发挥作用,这体现了免疫系统具有自稳的功能

D.用PD-1抑制剂类药物阻断癌细胞与PD-1结合,可能会导致免疫细胞不能识别正常细胞

2.临床上发现,某些新冠患者早期病情较轻,后期病情突然加重造成肺损伤,其机制如下左图所示;在“疫情防控常态化”阶段,我国科学工作者研发的疫苗已经开始接种。下列叙述错误的是

A.图中APC细胞可能是树突状细胞、巨噬细胞和B淋巴细胞

B.疫苗一般需要接种2剂甚至多剂,有利于刺激机体产生更多的抗体和记忆细胞

C.辅助性T细胞分泌的细胞因子,可促进B细胞和细胞毒性T细胞的分裂分化过程,实现免疫防御的功能

D.将吞噬细胞上IL-6、IFN-γ细胞因子的受体注射实验动物后,制备得到的抗体可能促进相关细胞因子活化吞噬细胞

3.在使用化妆品时,其中的乳化剂可在某些人体内转化为过敏原,引起过敏反应,导致脸部出现红肿,水泡等症状。右图为由乳化剂转化而来的过敏原引起过敏反应的机制。下列分析正确的是

A.抗体与致敏肥大细胞结合后即可引起致敏肥大细胞释放组织胺

B.组织胺引起小血管通透性增加导致出现水肿、水泡属于激素调节

C.再次接触过敏原才会出现过敏症状主要与记忆细胞能迅速增殖分化有关

D.辅助性 T 细胞与 B 细胞间的信息交流既有细胞膜的接触也有信号分子的传递

4.关于人体免疫的相关叙述,正确的是

①淋巴细胞只存在于淋巴液和淋巴结中

②细胞免疫能将抗原和含抗原的细胞消灭

③产生细胞因子的细胞只有辅助性T细胞

④抗原是指侵入人体的病原体表面的蛋白质

⑤体液免疫中吞噬细胞和B细胞能特异性识别抗原

⑥B细胞、T细胞、树突状细胞和巨噬细胞都属于淋巴细胞

⑦病毒侵染人体后,机体的体液免疫和细胞免疫均会发挥作用

⑧辅助性T细胞可以将抗原呈递给B细胞,为B细胞的活化提供信号

A.一个 B.二个 C.三个 D.四个

5.双子叶植物在破土前,子叶和顶端分生组织及一部分下胚轴组织向下弯曲,形成弯钩状结构,由弯钩处的下胚轴优先接触土壤,这个局部特化的组织称为“顶端弯钩”(如图1)。研究发现,生长素在弯钩的外侧浓度低于内侧,并且多种植物激素参与弯钩的形成,其部分分子调控机制如图2所示。当双子叶植物出土后,生长素的分布发生改变,导致弯钩打开。下列叙述正确的是

A.对于顶端弯钩的形成,茉莉酸与乙烯表现为协同作用,与水杨酸的作用效果相反

B.赤霉素通过单途径调节、茉莉酸通过双途径调节共同影响生长素分布

C.双子叶植物出土后,顶端弯钩外侧的生长素浓度高于内侧,生长速率大于内侧

D.生长素的产生和分布是基因表达和调控的结果,也受到环境因素的影响

6.“淀粉—平衡石假说”认为植物根冠中存在一种平衡细胞,该组胞内含有能感受重力刺激的淀粉体。当根横放时,受重力影响淀粉体会下沉到细胞底部,并诱发内质网释放Ca2+到细胞质基质,最终将重力信号转化为生长素运输信号从而引起根的向地生长,部分过程如图所示。下列叙述正确的是

A.影响根向地生长的信号有重力、Ca2+和生长素等,其中重力是调节植物生长发育和形态建成的重要环境因素

B.细胞质基质中Ca2+浓度升高会直接激活生长素泵,若Ca2+的释放过程受阻,则根的向地生长更明显

C.生长素向近地侧运输,促进该侧生长的效果更明显

D.当内质网中初始钙离子水平较低时,根横放时其向地性程度增强

7.将正常生长的植株幼苗水平放置时,受重力的影响,根向地生长、茎背地生长。图1表示水平放置的幼苗根和茎的生长与生长素浓度的关系,图2为生长素浓度与茎生长关系的曲线图,图3表示不同的激素处理方式与胚芽鞘生长之间的关系。下列说法错误的是

A.图1中,曲线上的点A、B依次可对应根的近地侧和根的远地侧

B.若茎的近地侧生长素浓度为图2中的2f,则其远地侧生长素浓度的范围是f-2f

C.图3中“ ”的处理方式可以是加等量的蒸馏水

D.IAA和GA3在促进胚芽鞘生长方面具有协同作用

8.下列有关植物激素的相关叙述,正确的有

①施用的植物生长调节剂就是植物激素

②生长素从顶芽向侧芽运输时需要消耗ATP

③促进果实发育的乙烯可由植物体各部位产生

④单侧光照下,胚芽鞘尖端背光侧生长比向光侧快

⑤光敏色素通过吸收、传递、转化光能影响植物生命活动

⑥激素作为信息分子,会影响细胞的基因表达,从而起到调节作用

⑦决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量

A.一个 B.二个 C.三个 D.四个

9.研究者对某池塘某种鱼的种群密度进行调查,若该种鱼始终保持均匀分布,第一次捕获了750条,第二次用相同方法捕获了600条,每次捕获的鱼不放回池塘,不考虑繁殖和死亡等,预计第三次可以捕获的条数为

A.480 B.500 C.520 D.550

10.吹绵蚧是一种严重危害果园生产的害虫,澳洲瓢虫以吹绵蚧为食可以有效抑制该害虫的数量,科学家研究了吹绵蚧种群数量的变化规律,为防治害虫提供科学依据。如图是吹绵蚧种群数量与被捕食率、补充率的关系模型,其中补充率代表没有被捕食的情况群下吹绵蚧增长的比率。下列说法正确的是

A.当吹绵蚧种群数量介于m-n点之间时,种群数量会逐渐稳定在m点

B.当种群数量超过m点时,会导致吹绵蚧虫害的爆发

C.当种群数量超过p点时,吹绵蚧种群数量会稳定在q点内

D.在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在n点

11.研究种群和群落的特征,在野生动物资源的合理利用和保护、害虫的防治等方面有着重要意义。上图是某群落中甲、乙、丙三个不同生物种群的个体数量与年龄结构示意图,相关叙述错误的是

A.若甲、乙具有捕食关系,则甲种群的数量会呈现“S”形增长

B.若甲、乙、丙都是动物种群,则一段时间后丙种群数量可能下降

C.若甲、乙、丙是具有捕食关系的三个动物种群且甲为植食性动物,则乙丙关系为竞争

D.若田鼠种群数量变化趋势如乙种群,但数量会随季节波动,主要原因是食物量的变化

12.生态策略是生物在种群水平上对环境变化的适应策略。其中r对策生物通常个体小,寿命短,生殖力强但存活率低,亲代对后代缺乏保护;K对策生物通常个体大,寿命长,生殖力弱但存活率高,亲代对后代有很好的保护。图甲两条曲线分别表示k、r对策生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,虚线表示Nt+1=Nt。图乙表示某种鼠的数量随时间变化的两种情况。据图分析,错误的是

A.K对策生物的动态曲线有X和S两个平衡点,种群数量低于X时容易衰退甚至灭绝

B.r对策生物的曲线只有一个平衡点,这些生物在种群密度极低时也能迅速回升,最终表现为“J”形增长

C.在理想条件下,某种鼠的数量会出现图乙中曲线I的增长趋势,种群增长会越来越快,单位时间内种群增长倍数不变

D.为缓解鼠患,向环境中投放一定数量的蛇,若蛇因不适应当地环境部分死亡,则图中α值将增大

13.关于种群的相关叙述,正确的是

①种群密度、年龄结构、性别比例等数量特征是种群的必备特征

②种群密度过小时,种群因资源充足出生率大于死亡率,为增长型

③S型增长曲线的K/2时,出生率最大,增长速率最快

④密度制约因素对种群数量的影响存在负反馈调节

⑤个体之间的生存斗争不会改变环境容纳量的大小

⑥用样方法调查蒲公英的种群密度及草地植被的丰富度

A.一个 B.二个 C.三个 D.四个

14.在同一地方进行多次甲、乙两种植物的混种实验,连续进行若干代后,呈现出如下图所示的变化情况。(N=甲播种的种子数/乙播种的种子数,M=收获时甲种子数/收获时乙种子数)下列叙述正确的是

A.甲、乙两种植物的生态位完全重叠

B.甲种群对乙种群数量的影响属于密度制约因素

C.当播种时甲的种子数显著多于乙的种子数时,乙将被甲淘汰

D.若甲、乙达成竞争平衡,则收获的甲种子数等于乙种子数

15.科学家通过研究种间捕食关系,构建了捕食者-猎物模型,如图甲所示(图中箭头所指方向代表曲线变化趋势);图乙为相应的种群数量变化曲线。下列有关叙述正确的是

A.图乙中P为猎物的种群数量,H为捕食者的种群数量

B.图甲中①②③④种群数量变化与图乙中abcd依次对应

C.图甲模型分析,图中最可能代表猎物和捕食者K值的数据分别为N2和P3

D.图甲模型属于物理模型,该曲线变化趋势反映了生态系统中普遍存在的负反馈

16.下列有关叙述正确的是

A.丁图中 c点时鹿群的出生率约等于死亡率

B.乙图中在A期间,若对害虫喷施杀虫剂,蜘蛛的数量将增加得更快

C.丙图中若曲线Ⅰ表示某种群的出生率,曲线Ⅱ表示其死亡率,则种群数量增长最快的时期是a点对应的时期

D.甲图中a种群与b种群为竞争关系,竞争程度由强到弱

17.关于群落的相关叙述,正确的是

①热带雨林中的乔木分支发达有利于争夺阳光

②果树和草菇的间种提高了二者对阳光的利用率

③物种组成是草原群落区别于普通果园群落的重要特征

④两种生物栖息空间和食物相同不代表它们的生态位相同

⑤某池塘深水区和浅水区的植物不同体现了群落的垂直结构

⑥竹林中的箭竹高低错落有致,体现了其在垂直结构上的分层现象

⑦根据植物群落的分层现象,在种植玉米时进行合理密植可以充分利用空间中的光能

A.一个 B.二个 C.三个 D.四个

18.经调查,某生态系统中Y、X、Z分别为第一、第二和第三营养级,每个营养级不同物种的个体数量如下图甲所示(图中每一柱条代表一个物种)。一段时间后个体数量发生变化,结果如下图乙所示。下列叙述正确的是

A.X营养级的生物被捕食的压力明显增加

B.Z营养级生物个体数量的增加是由捕食对象专一引起的

C.Y营养级生物个体数量的变化是由于捕食者对捕食对象有选择的结果

D.X营养级的生物之间存在明显的竞争关系,且其中某种生物处于竞争劣势

19.以下表示动物利用食物的过程,下列分析不正确的是

A.哺乳动物的③/①值一般为10%~20%

B.恒温动物的④/③值一般低于变温动物

C.提高圈养动物生长量一般需提高③/②值

D.肉食性哺乳动物的③/②值一般高于植食性哺乳动物

20.下图为某自然灾害后的人工鱼塘生态系统的能量流动过程中部分环节涉及的能量(单位:103kg·m-2·a-1)其中补偿输入是指人工饲喂各个营养级同化的能量。下列说法错误的是

A.由图可知,肉食动物需补偿输入的能量为5000kg·m-2·a-1

B.植食性动物用于自身生长、发育和繁殖的能量是12000kg·m-2·a-1

C.能量在第三营养级与第四营养级之间的传递效率为3.3%

D.据图中数据可知,较低营养级的生物在这场灾害中受到的影响较大

21.下图1为生态系统中食物链所反映出的能量流动情况,图中的箭头符号为能量的流动方向,单位为kcal/(m2·年);图2为某生态系统的能量金字塔,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,E1、E2代表能量的形式;图3为某生态系统食物网的图解。据图分析不能得出的结论是

A.图2中包含4条食物链,是能量流动的渠道

B.据图1可知,在入射的太阳能中,生产者只利用了其中的1%左右

C.据图可知,图1中的生产者相当于图2中的Ⅰ,相当于图3中的A

D.图3中若猫头鹰的能量1/2来自B,1/2来自D,B的能量2/3来自A,1/3来自C,猫头鹰增重6kg,至少消耗A为550kg

22.关于生态系统的相关叙述,正确的是

①地衣中的真菌是分解者

②能量以有机物中化学能的形式在食物网中传递

③自养型生物都是生产者,生产者都是自养型生物

④未利用的能量属于用于生长发育繁殖的能量的一部分

⑤生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者和无机环境

⑥生态系统中能量最终通过分解者的分解作用以热能的形式散失

⑦消费者和分解者都是异养生物,但它们获取营养的方式有区别

⑧生产者和分解者是生态系统不可缺少的成分,是生态系统的基石

A.一个 B.二个 C.三个 D.四个

二、非选择题(每空1分,共45分)

23.(7分)大多数慢性荨麻疹属于I型超敏反应,下图为I型超敏反应发生机制示意图,表1是对慢性荨麻疹患者体内一些免疫活性物质的检测。请回答下列问题。

表1 IL-4、IFN-γ及IgE水平

组别 例数 IL-4 IFN-Y IgE

慢性荨麻疹组 38 47.31±10.64 3.11±0.23 118.97±19.83

对照组 40 8.46±2.06 17.01±4.76 33.44±10.31

(1)变应原首次入侵机体时不会发生I型超敏反应,原因是变应原 。相同变应原再次入侵机体时,I型超敏反应发作迅速,反应强烈,原因是 。I型超敏反应还表现出消退较快的特征,据此可推断图中致敏肥大细胞分泌的生物活性介质属于 。

(2)人体中的抗体有IgG、IgA、IgM、IgE和IgD五类,它们都是由 合成并分泌的,其中IgE在正常人血清中含量最少,原因可能是IgE 。

(3)Th1细胞和Th2细胞是辅助性T细胞的两种不同亚型,表1中的IL-4由Th2细胞分泌,IFN-γ由Th1细胞分泌。IL-4、IFN-γ属于免疫活性物质中的 类群,前者 (填“促进”或“抑制”)细胞B增殖分化为细胞C,后者能干扰病毒感染和复制。

24.(9分)光敏色素是一类能接受光信号的分子,主要吸收红光和远红光,具有非活化态(Pr)和活化态(Pfr)两种类型。农田中玉米-大豆间作时,高位作物(玉米)对低位作物(大豆)具有遮阴作用,严重时引发“荫蔽胁迫”,此时,低位植物体内的光敏色素及多种激素共同响应荫蔽胁迫。请回答下列问题。

(1)光敏色素是一类 (化学本质)。在不同的光照条件下,光敏色素接受光信号后,会经过信息传递系统传导至细胞核内,影响 ,从而表现出生物学效应。

(2)自然光被植物滤过后,其中红光(R)/远红光(FR)的值会下降,原因是 。发生荫蔽胁迫时,低位植物体内的光敏色素主要以 形式存在。此形式的光敏色素可 (选填“减弱”或“增强”)对光敏色素互作因子(PIFs)的抑制作用,有利于多种激素共同响应荫蔽胁迫。在调控下胚轴和茎秆伸长方面,图中四种激素之间具有 作用。

(3)荫蔽胁迫引发低位植物的下胚轴及茎秆等出现过度伸长,这有利于植物吸收更多的光照,以适应环境的变化。玉米-大豆间作时,受荫蔽胁迫的大豆产量明显降低,主要原因是 。

(4)植物的生长发育受基因表达、植物激素和环境因素的共同调节,请在答题卷的方框中用箭头表示荫蔽胁迫下三者之间的关系 。

(5)请画出竖直生长的根水平放置后,近地侧与远地侧的生长素浓度变化并标注(虚线表示对生长既不促进也不抑制)。

25.(10分)请分析关于种群的现象和实验。

(1)2020年肆虐非洲的蝗灾中,其罪魁祸首主要是沙漠蝗。决定沙漠蝗种群数量变化的直接因素是 。随着种群密度的增加,散居型蝗虫的体色会由绿色逐渐变为聚居型的黑褐色,蝗虫体色发生变化的根本原因是 。从生态系统能量流动的角度分析,有关国家和机构全力合作进行灭蝗减灾的意义是 ,从而缓解可能出现的粮食短缺和人道主义危机。

(2)为了探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某兴趣小组按下表完成了有关实验。将酵母菌接种到装有10mL液体培养基的试管中,通气培养并定时取样计数,然后绘制增长曲线。

试管编号 培养液/mL 无菌水/mL 酵母菌母液/mL 温度/℃

A 10 - 0.1 28

B 10 - 0.1 5

C - 10 0.1 28

图甲是小组成员用血细胞计数板观察到的培养结果(样液稀释100倍,血细胞计数板规格为1mm×1mm×0.1mm),图乙曲线a、b是相同培养条件下两批次酵母菌培养的结果。

①该实验(ABC三组)的自变量是 。

②制片时应该在盖盖玻片 (前/后)滴加样液。

③图甲中双边线内16个小方格中共有酵母菌24个,此时试管中酵母菌数量约为 个。

④根据图乙可知,b批次的接种量可能 (高于/低于)a批次。t 时,a、b两个种群的种内竞争的强度是 (填“a>b”“a=b”或“a<b”)。t2时两批次发酵液营养物质剩余量较少的是b,判断依据是 。若在t2后继续培养,最终发现种群的数量均会下降,可能的原因是营养物质过度消耗、 (答两点)。

26.(10分)分析以下材料回答问题:

资料1:红尾鸲和鹟都捕食飞虫,也常常从树叶及树冠末梢上啄食昆虫。在两种鸟共同生活的地区,红尾鸲喜欢在疏林和缓坡处活动,而鹟更喜欢选择密林和陡坡。如果只有一种鸟存在,那么无论红尾鸲还是鹟,它们觅食生境的范围都比共存时的更大。

资料2:某地海边潮间带分布着海星、藤壶、贻贝、帽贝、石鳖等动物,海星可以捕食该群落中的其他四种动物,其他四种动物之间无捕食关系。在一个16m2的实验样地中,人为去除该样地中的所有海星,几个月后,藤壶在该实验样地中占据优势,数量最多;再过一段时间,贻贝成为最终占优势的物种。

请回答下列问题:

(1)生态系统的结构包括 。群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是________________________________之间协同进化的结果。

(2)资料1中的红尾鸲和鹟的种间关系是 。因地形变化引起两种鸟分布的不同,体现了群落空间结构中的水平结构,常表现为 分布,这种结果有利于 。

(3)资料2中海星的营养级至少是第 营养级,上一营养级同化的能量不能100%流入海星的原因是 。

(4)资料2中藤壶和贻贝两个种群之间相互作用的结果是 发生改变,群落发生演替。在上述实验中,再过一段时间,贻贝又代替藤壶成了该群落最终占优势的物种。由此可见,捕食、种间竞争在群落中的相互联系是: 。

(5)大豆和根瘤菌的互利共生关系具体表现在 。

27.(9分)请分析以下三种生态系统,并回答相关问题。

(1)某城市河流由于生活污水和工业废水的排入,水质逐渐恶化。经过治理后,河水又恢复了清澈。如图1表示该河流的能量金字塔(甲、乙、丙为3种鱼,丁为1种水鸟,甲不摄食藻类,箭头指示能量流动方向),如图2表示部分能量流动关系(图中数字表示同化的能量)。请回答下列问题:

①图1所示食物网中,遗漏了一条能量流动途径,该条途径可能是 。

②图1所示食物网中,次级消费者是 ,丁与丙之间的种间关系是 。

③根据图1分析,除了图2中已经标出的能量去向之外,乙的能量去向还有_____________________。

④结合图2分析,图1所示食物网中第一营养级到第二营养级能量的传递效率 (在“大于”、“小于”或“等于”中选择)7.6%。

(2)图3是某农业生态系统的模式图,如果该图表示能量流动,则不应有的箭头序号是__________。

(3)科研小组对某湖泊生态系统的能量流动进行定量分析,得出相关数据,如下表所示(X表示能量流动的去向之一,Y、Z为能量值,能量单位为KJ cm-2 a-1,肉食性动物作为只占据一个营养级研究)。据表分析,X是指 的能量,流入该生态系统的总能量值为 KJ cm-2 a-1。能量从植食性动物到肉食性动物的传递效率是 (请保留一位小数)。

生物类型 呼吸作用 散失的能量 X 未利用 流向下一营养 级的能量 外来有机物 输入的能量

生产者 44.0 5.0 95.0 Y 0

植食性动物 9.5 1.5 11.0 Z 5.0

肉食性动物 6.8 0.5 7.2 0

滁州中学2022级高二上学期12月月考试卷

生物答案

CDDAD ABCAA CBCBB ABAAD AD

23.

(1)未与致敏肥大细胞表面的IgE结合,致敏肥大细胞不能分泌生物活性介质 记忆细胞在受到同种变应原刺激时会迅速增殖分化 信息分子(或信号分子)(答“组胺”给分)

(2)浆细胞 一般是接触过敏原(变应原)后产生的,而且产生后吸附在致敏肥大细胞等细胞的表面

(3)细胞因子 促进

24.

(1)蛋白质(色素-蛋白复合体) 特定基因的表达

(2)植物叶片中的叶绿素吸收红光 非活化态(Pr) 减弱 协同

(3)叶片将更多的有机物供给下胚轴及茎秆等的伸长,转移至种子内的有机物减少

(4) (5)

25.

(1)出生率、死亡率和迁入率、迁出率 基因的选择性表达 调整生态系统的能量流动关系,使能量更多地流向对人类有益的部分

(2)①温度、营养物质(培养条件或培养液) ②后 ③6×109

④高于 a<b b条件下酵母菌数量首先达到K值,消耗的营养物质较多 有害代谢产物大量积累、pH值不适宜

26.

(1)生态系统的组成成分和营养结构(食物链食物网) 不同物种之间以及生物与无机环境

(2)竞争 镶嵌 提高对资源和空间的利用

(3)三 上一营养级同化的能量除流向下一营养级外,还有用于呼吸作用以热能形式散失和被分解者分解

(4) 优势种 捕食会影响自然群落中不同物种之间竞争的强弱,进而调节物种的种群密度

(5)大豆为根瘤菌提供有机物,根瘤菌为大豆提供含氮养料(含氮无机物)

27.

(1)①水草→甲→丁 ②丙和丁 捕食和种间竞争

③传递给丙、自身呼吸作用以热能形式散失 ④大于

(2)②⑤

(3)流向分解者的能量 180.5 13.7%

同课章节目录