2023北京初三二模历史汇编:第二次工业革命和近代科学文化章节综合(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2023北京初三二模历史汇编:第二次工业革命和近代科学文化章节综合(Word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 619.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-06 22:38:07 | ||

图片预览

文档简介

2023 北京初三二模历史汇编

第二次工业革命和近代科学文化章节综合

一、选择题

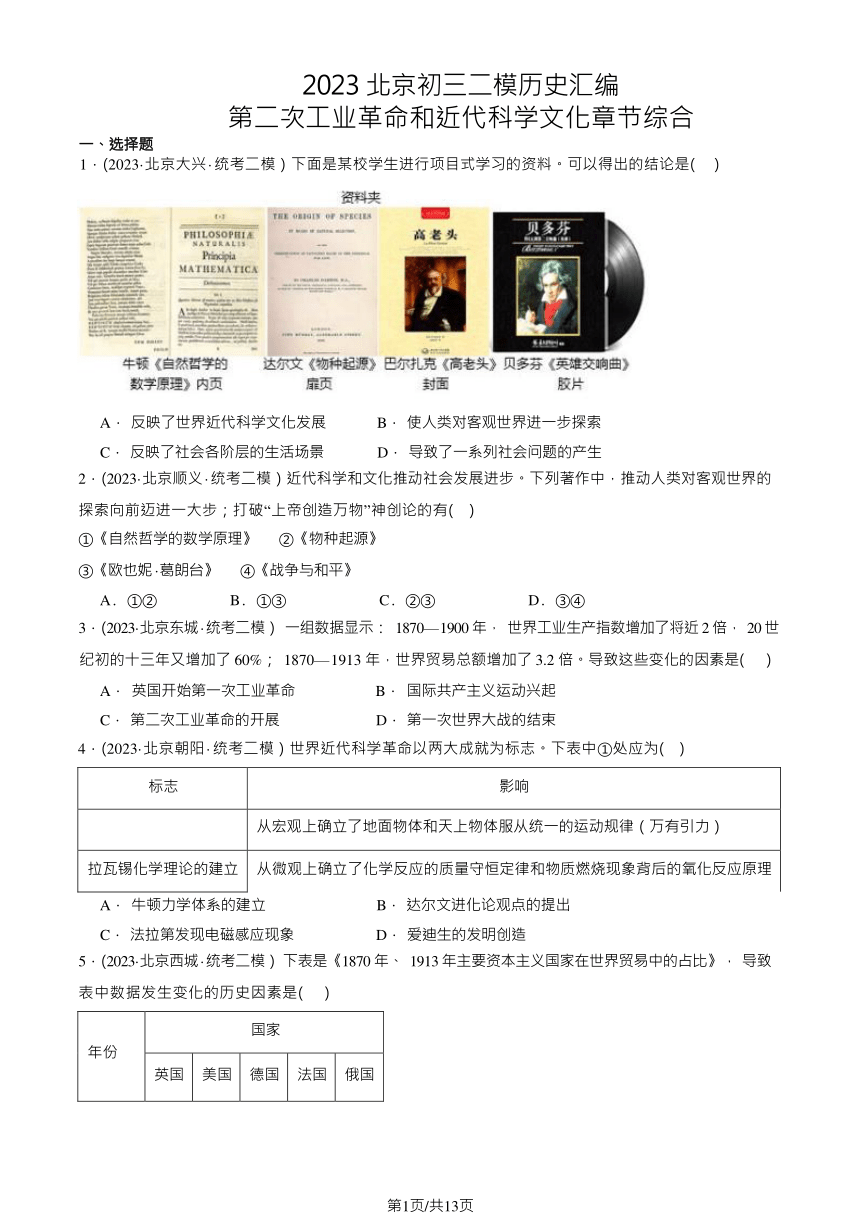

1.(2023·北京大兴 · 统考二模)下面是某校学生进行项目式学习的资料。可以得出的结论是( )

A. 反映了世界近代科学文化发展 B. 使人类对客观世界进一步探索

C. 反映了社会各阶层的生活场景 D. 导致了一系列社会问题的产生

2.(2023·北京顺义 · 统考二模)近代科学和文化推动社会发展进步。下列著作中,推动人类对客观世界的

探索向前迈进一大步;打破“上帝创造万物”神创论的有( )

①《自然哲学的数学原理》 ②《物种起源》

③《欧也妮 ·葛朗台》 ④《战争与和平》

A . ①② B . ①③ C . ②③ D . ③④

3.(2023·北京东城 · 统考二模) 一组数据显示: 1870— 1900 年, 世界工业生产指数增加了将近 2 倍, 20 世

纪初的十三年又增加了 60%; 1870— 1913 年,世界贸易总额增加了 3.2 倍。导致这些变化的因素是( )

A. 英国开始第一次工业革命 B. 国际共产主义运动兴起

C. 第二次工业革命的开展 D. 第一次世界大战的结束

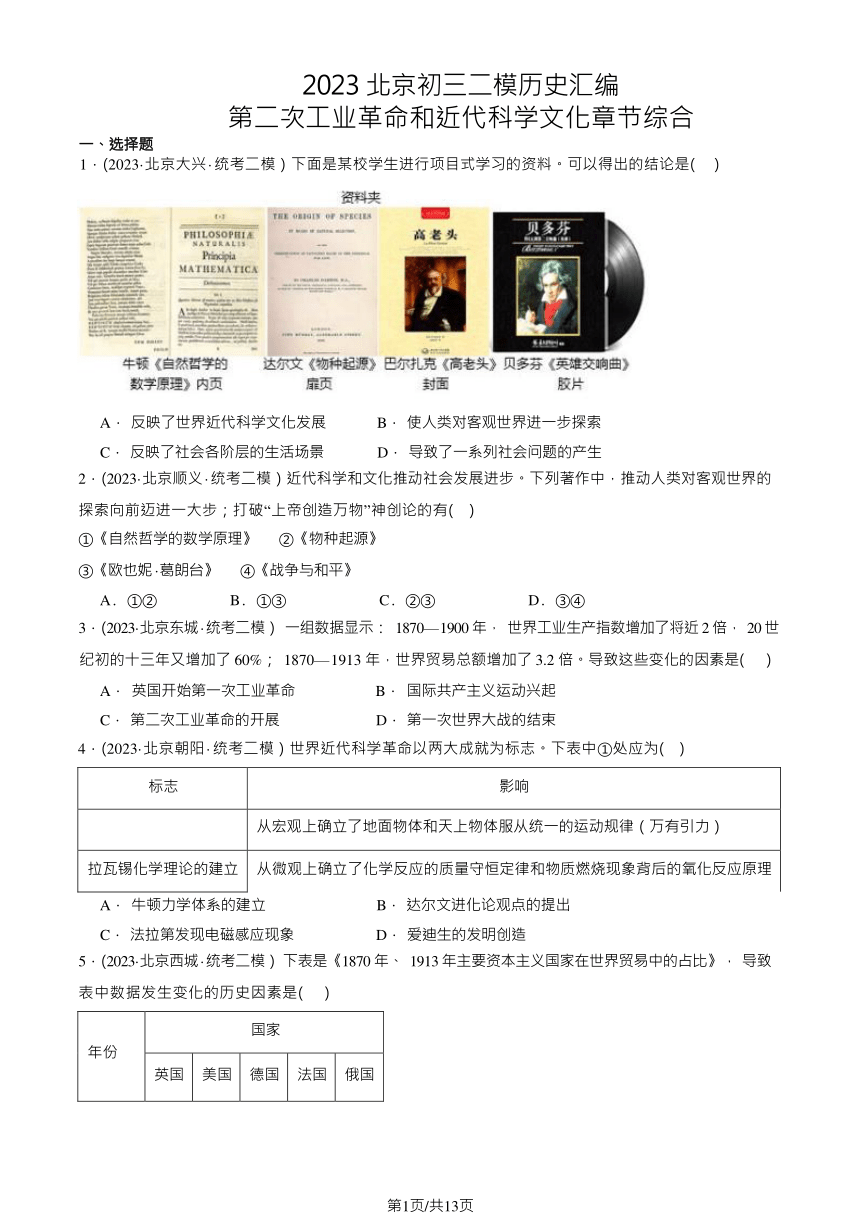

4.(2023·北京朝阳 · 统考二模)世界近代科学革命以两大成就为标志。下表中①处应为( )

标志 影响

从宏观上确立了地面物体和天上物体服从统一的运动规律(万有引力)

拉瓦锡化学理论的建立 从微观上确立了化学反应的质量守恒定律和物质燃烧现象背后的氧化反应原理

A. 牛顿力学体系的建立 B. 达尔文进化论观点的提出

C. 法拉第发现电磁感应现象 D. 爱迪生的发明创造

5.(2023·北京西城 · 统考二模) 下表是《1870 年、 1913 年主要资本主义国家在世界贸易中的占比》, 导致

表中数据发生变化的历史因素是( )

年份 国家

英国 美国 德国 法国 俄国

第1页/共13页

1870 年 22% 8% 13% 10% ——

1913 年 15% 11% 13% 8% 4%

A. 蒸汽机的广泛应用 B. 第二次工业革命开展

C. 经济大危机的爆发 D. 国家干预经济的实施

6.(2023·北京西城 · 统考二模) 1687 年出版的《自然哲学的数学原理》一书正式提出了运动三定律,将惯 性或惯性力与运动第一定律分开表述,并确立了第二和第三定律, 把这三个定律作为一个整体提炼出来,

确认为动力学的基本定律。做出这个创造性贡献的科学家是( )

A. 亚里士多德 B. 达 · 芬奇 C. 牛顿 D. 达尔文

二、综合题

7.(2023·北京丰台 · 统考二模) 食物背后的历史。

材料一 随着英国工业革命的发展,生活节煤的加快,大规模、流水线生产的食品工厂建立起来, 脱 水食品、罐头食品、冷冻食品等工业化产品成为烹饪的重要组成。 19 世纪六七十年代, 自发面粉、瓶装果 冻粉等产品进入家庭,简化了烹饪程序, 家庭主妇花更少的时间和金钱,能做出堪比大厨的甜点。 19 世纪

下半叶,逐渐完善的铁路交通连接本就发达的海运,澳大利亚牛肉、中国茶叶、美国小麦甚至热带水果,

涌入了寻常人家。

——摘编自毛文婷《英国维多利亚时代炊食文化发展杰妙研究》等

材料二下表是关于中国农业发展的部分史实

序号 时期 史实

① 距今约 7000 年 浙江余姚河姆渡人种植水稻,使用骨耜等工具

② 距今约 6000 年 陕西西安半坡居民使用骨器、角器开垦土地, 种植粟

③ 西汉 A ,核桃、葡萄、石榴等逐渐传入中原

④ 东汉 渔阳太守张堪在今北京顺义一带引种南方水稻,鼓励百姓种植

⑤ 北朝 贾思勰任太守时,亲自参与耕作,广泛收集前人文献,强调改进生产 技术和工具,撰写了《齐民要术》一书

⑥ 唐朝 江南地区劳动人民在长期生产实践中创造出曲辕犁,政府还征发江南 工匠造水车并加以推广

⑦ 明朝末 年 徐光启编写 B ,全面总结了我国古代农业生产经验、技术革新和 他关于农学的创新研究成果

⑧ 清朝前 政府推广原产于美洲的玉米、甘薯等高产作物,改进种植技术,改良

第2页/共13页

期 新品种

⑨ 抗日战 争时期 中国共产党在根据地实行“地主减租减息、农民交租交息”的土地政 策,开展大生产运动

⑩ 解放战 争时期 中国共产党颁布 C , 在解放区废除封建剥削土地制度,实行耕者 有其田的土地政策

。 20 世纪 70 年代 袁隆平经过反复试验,成功培育出籼型杂交水稻, 比常规水稻增产 20%左右

(1)依据材料一,概括工业革命后英国饮食方面的特点。

(2)选取以下合适内容分别填写到 A、 B、 C 处。(多选、错选不得分)

《农政全书》;《中国土地法大纲》; 张骞通西域; 玄奘西行

(3)选择材料二中至少两项相关内容, 结合所学自定一个观点, 并加以说明。(要求: 观点正确,史论结

合,条理清楚)

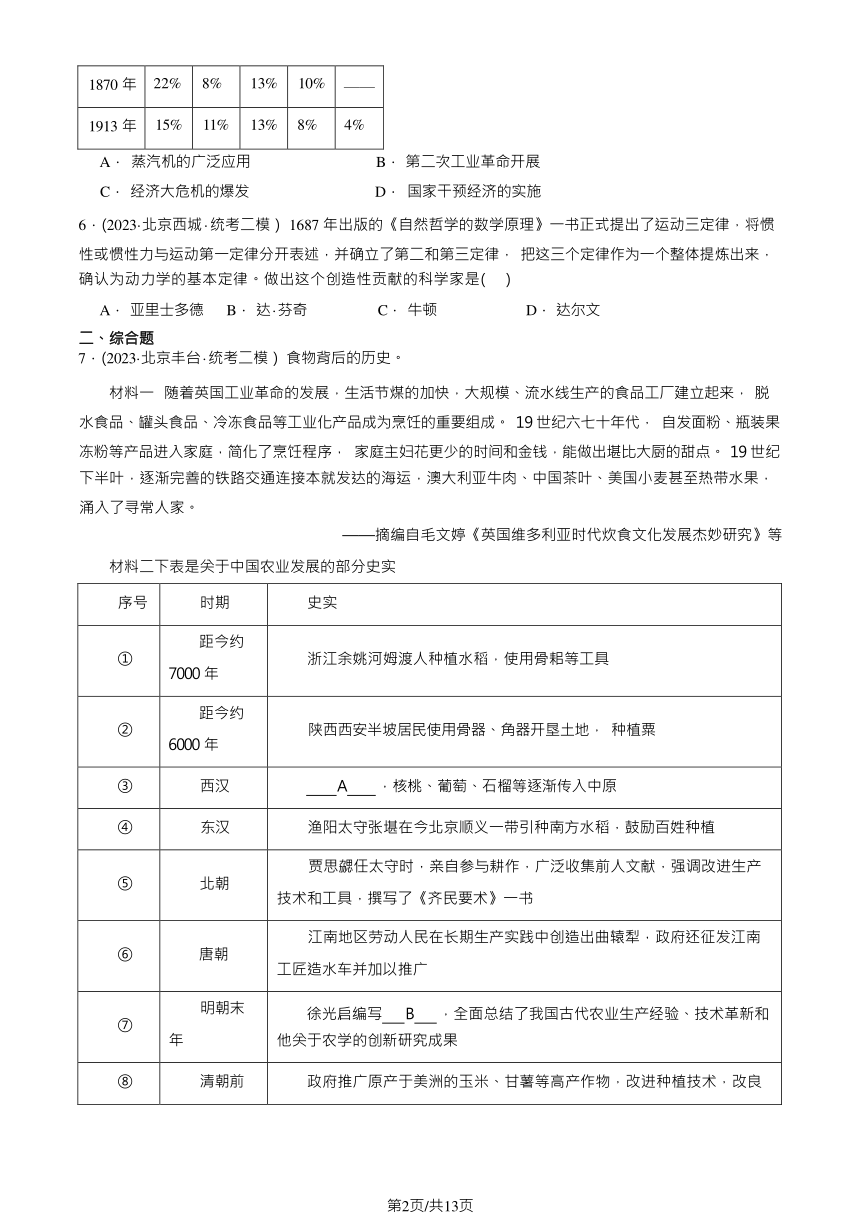

8.(2023·北京丰台 · 统考二模)工程建设与社会发展

材料一

① ② ③

长城沿线设有卫所, 驻守军 队,开展屯田, 进行生产。同时 还设有茶马互市,与蒙古、女真 各族进行贸易活动 都江堰修建在成都附近的 岷江上,是一座综合性水利工 程 大运河是在已有的天然河道和 古运河基础上开凿的,是世界上里 程最长、工程最大的古代运河

材料二 19 世纪 60 年代,美国进入“铁路时代”,先后成功地铺设了五条横贯北美大陆的铁路。内战 后百废待兴,美国政府为了增加就业,改善经济, 通过赠送土地、减免税收等措施,大力推动了铁路的发 展。这一时期各项技术发明纷纷问世,钢轨取代铁轨提高了路轨的耐久性和载重量,空气制动阀和连续信

号系统等一系列新技术的使用, 提高了铁路运行的安全系数。

——摘编自张敏《美国横贯大陆铁路的铺设及影响》

第3页/共13页

材料三 20 世纪 50 年代初期,我国西部地区经济落后。第一个五年计划期间,正式启动了新中国成立

后的第一次西部建设。苏联资助的“156 项工程”中安排了 40 个项目在内蒙古包头、新疆克拉玛依、宁

夏、云南等多个少数民族集中地区, 涉及的工业有钢铁、机械、电力、油田等。与此同时为了发挥这些工

业企业的最大效益, 配套修建了宝成、兰新铁路和康藏、青藏公路。

——摘编自胡小舰《新中国成立后西部建设历史进程及其经验研究》

(1)将材料一中的三个工程按建成的历史时期排序。(写序号)任选一项工程, 说明其作用。

(2)依据材料二并结合所学,分析这一时期美国铁路大发展的原因。

(3)依据材料三,概括我国第一次西部建设的特点。结合所学, 分析我国第一次西部建设的影响。

9.(2023·北京顺义 · 统考二模)人民群众是推动历史演进的决定力量

【创造优秀文化成果】

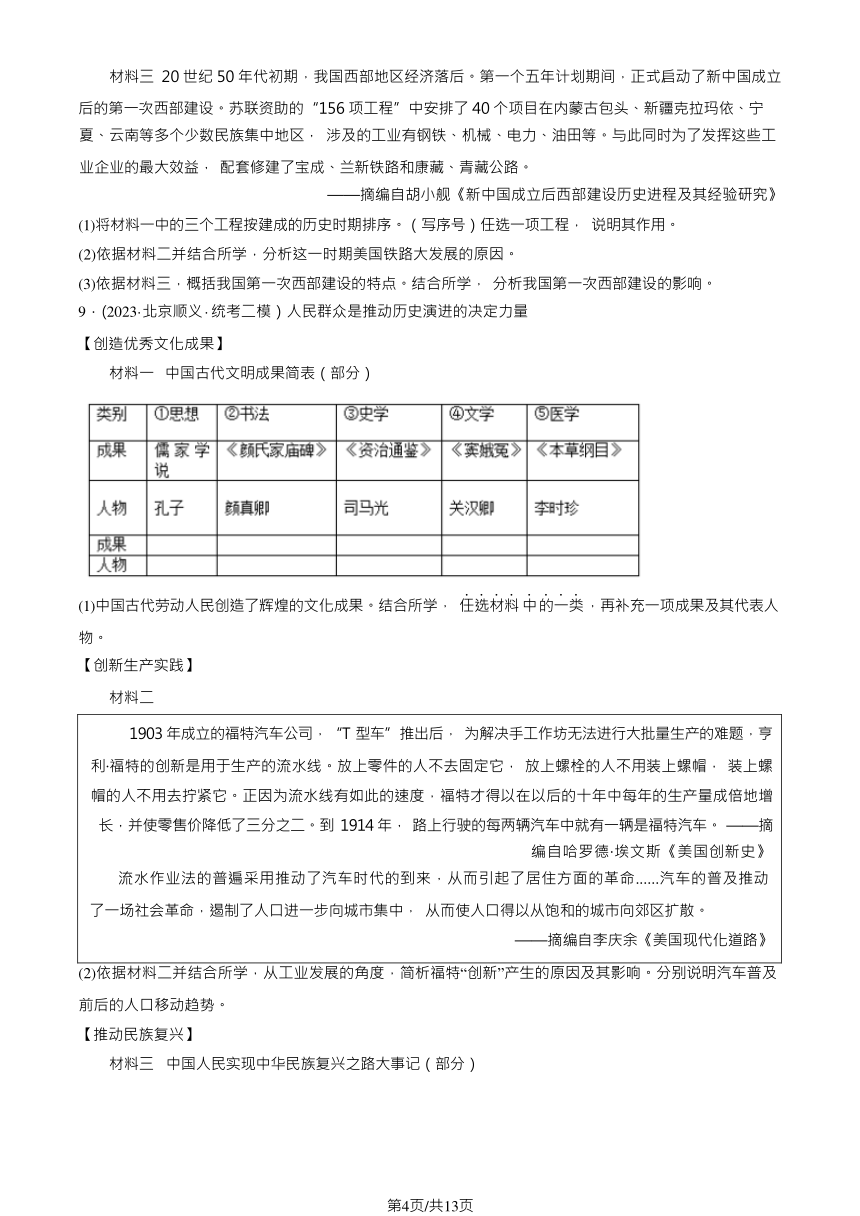

材料一 中国古代文明成果简表(部分)

(1)中国古代劳动人民创造了辉煌的文化成果。结合所学, 任选材料 中 的一类 ,再补充一项成果及其代表人

物。

【创新生产实践】

材料二

1903 年成立的福特汽车公司,“T 型车”推出后, 为解决手工作坊无法进行大批量生产的难题,亨 利·福特的创新是用于生产的流水线。放上零件的人不去固定它, 放上螺栓的人不用装上螺帽, 装上螺 帽的人不用去拧紧它。正因为流水线有如此的速度,福特才得以在以后的十年中每年的生产量成倍地增 长,并使零售价降低了三分之二。到 1914 年, 路上行驶的每两辆汽车中就有一辆是福特汽车。 ——摘 编自哈罗德·埃文斯《美国创新史》 流水作业法的普遍采用推动了汽车时代的到来,从而引起了居住方面的革命......汽车的普及推动 了一场社会革命,遏制了人口进一步向城市集中, 从而使人口得以从饱和的城市向郊区扩散。 ——摘编自李庆余《美国现代化道路》

(2)依据材料二并结合所学,从工业发展的角度,简析福特“创新”产生的原因及其影响。分别说明汽车普及

前后的人口移动趋势。

【推动民族复兴】

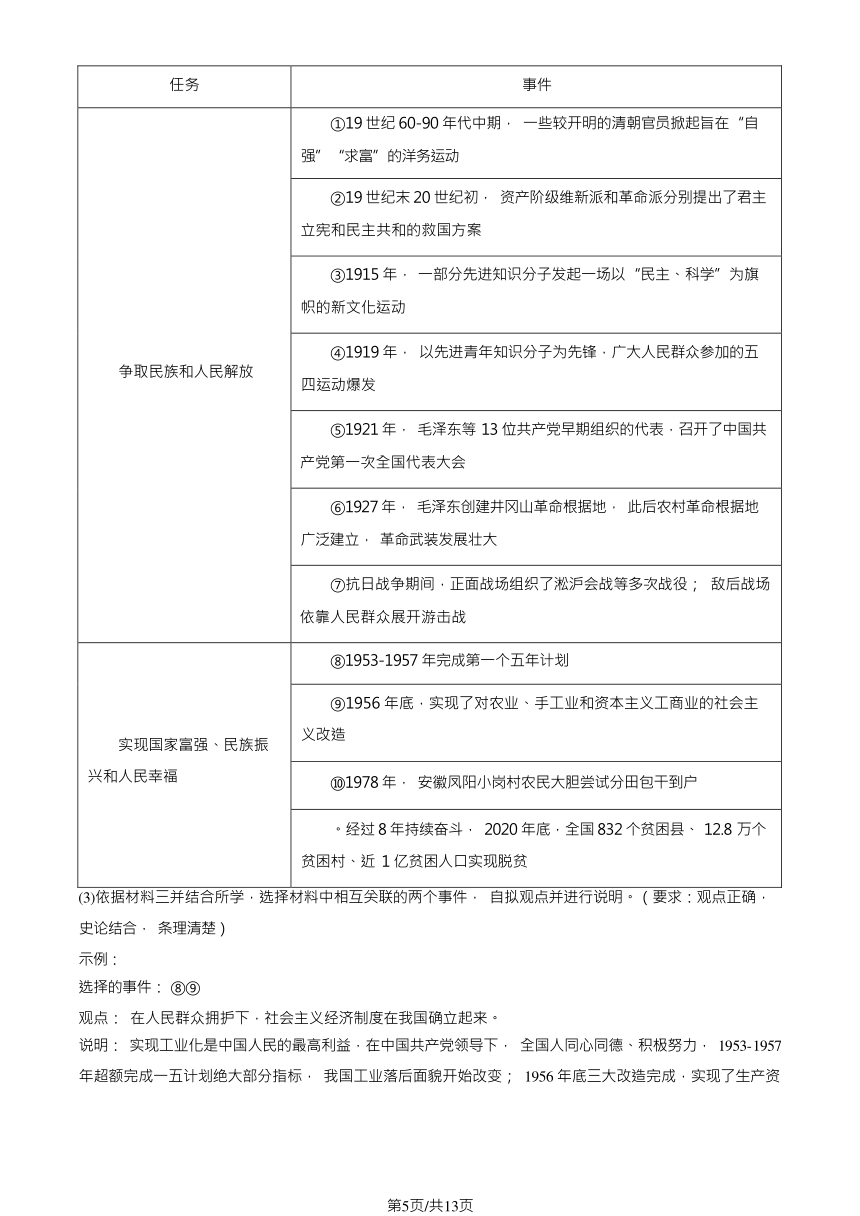

材料三 中国人民实现中华民族复兴之路大事记(部分)

第4页/共13页

任务 事件

争取民族和人民解放 ①19 世纪 60-90 年代中期, 一些较开明的清朝官员掀起旨在“自 强”“求富”的洋务运动

②19 世纪末 20 世纪初, 资产阶级维新派和革命派分别提出了君主 立宪和民主共和的救国方案

③1915 年, 一部分先进知识分子发起一场以“民主、科学”为旗 帜的新文化运动

④1919 年, 以先进青年知识分子为先锋,广大人民群众参加的五 四运动爆发

⑤1921 年, 毛泽东等 13 位共产党早期组织的代表,召开了中国共 产党第一次全国代表大会

⑥1927 年, 毛泽东创建井冈山革命根据地, 此后农村革命根据地 广泛建立, 革命武装发展壮大

⑦抗日战争期间,正面战场组织了淞沪会战等多次战役; 敌后战场 依靠人民群众展开游击战

实现国家富强、民族振 兴和人民幸福 ⑧1953-1957 年完成第一个五年计划

⑨1956 年底,实现了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主 义改造

⑩1978 年, 安徽凤阳小岗村农民大胆尝试分田包干到户

。经过 8 年持续奋斗, 2020 年底,全国 832 个贫困县、 12.8 万个 贫困村、近 1 亿贫困人口实现脱贫

(3)依据材料三并结合所学,选择材料中相互关联的两个事件, 自拟观点并进行说明。(要求:观点正确,

史论结合, 条理清楚)

示例:

选择的事件: ⑧⑨

观点: 在人民群众拥护下,社会主义经济制度在我国确立起来。

说明: 实现工业化是中国人民的最高利益,在中国共产党领导下, 全国人同心同德、积极努力, 1953- 1957

年超额完成一五计划绝大部分指标, 我国工业落后面貌开始改变; 1956 年底三大改造完成,实现了生产资

第5页/共13页

料私有制向社会主义公有制的转变, 社会主义经济制度确立起来, 国民经济有了很大发展。

10.(2023·北京石景山 · 统考二模) 服饰是社会变迁的特殊载体。

材料一 当北方游牧民族与中原农耕民族在生活中接触到与自身有差异或相矛盾的文化元素时,就会 对文化意义重新阐释。 一方面, 北魏鲜卑人以及后来的北齐、北周政权通过实行中原冕服制度来彰显自己 的华夏身份;另一方面, 在日常服饰领域保留杂糅鲜卑服、西域胡服和汉族服饰元素的“常服”体系,使 胡服获得了在中华服饰系统中的合法性地位, 为隋唐服制双轨制的形成奠定了基础。同时, 人们也会在自

身所持的文化观念指导下对他者文化的服饰形制进行改造,以达到共享的目的。

——摘编自苏日娜、李娟《多民族服饰融合与中华文化认同》

(1)依据材料一和所学, 写出南北朝时期促进多民族服饰融合的代表性事件。分析多民族服饰融合的影响。

材料二 在上海等通商开放城市, 女性的服装除了使用本土的传统面料之外, 像天鹅绒、印花布、机 织花边等进口的服饰材料也得到广泛应用。因为洋绸、洋缎、洋锦等价格比国产丝绸低廉, 制作一件衣服 不用再花费巨资,“做一件,传三代”的观念日渐行不通。清代女性服饰的颜色以红绿两色为时尚,辛亥 革命后,妇女多倾向于选择鸢(茶褐)、紫、灰青等素雅的颜色。至于服装样式,为了展示身材曲线,便

服流行束身、窄袖。同时,样式也在简化,之前那些一味繁复的镶滚花边、层层套袖都不再得见。

——摘编自顾凡颖《历史的衣橱》

(2)依据材料二,概括晚清至民国时期服装发生的变化。结合所学, 说明变化原因。

材料三 工业革命的开展使中产阶级得以发展壮大并建立了自己的服装文化。缝纫机等新发明使服装 变得更加细致和整齐,工厂生产的批量成衣也不再华丽, 而倾向于简单。四通八达的铁路交通网便利了英 国群众的出行, 中产阶级女性掀起了一场休闲革命,引出了旅行套装、游泳服、自行车服等的出现。在纷

纷建立的女子学校中,适合体操等课程穿着的运动服逐渐成为了校服的一种。大量中产阶级女性进入职

场,为了适应工作和改变传统的妇女形象,她们开始穿着与主流时尚不同的服装, 凸显简洁与干练。 1881

年成立的理性服装协会更是将着装改革看作更广泛的争取女性投票权运动的一部分。

——摘编自顾萌《工业革命时期英国中产阶级妇女服装风格演变研究》

(3)依据材料三,简述工业革命如何影响了英国中产阶级妇女的着装风格。

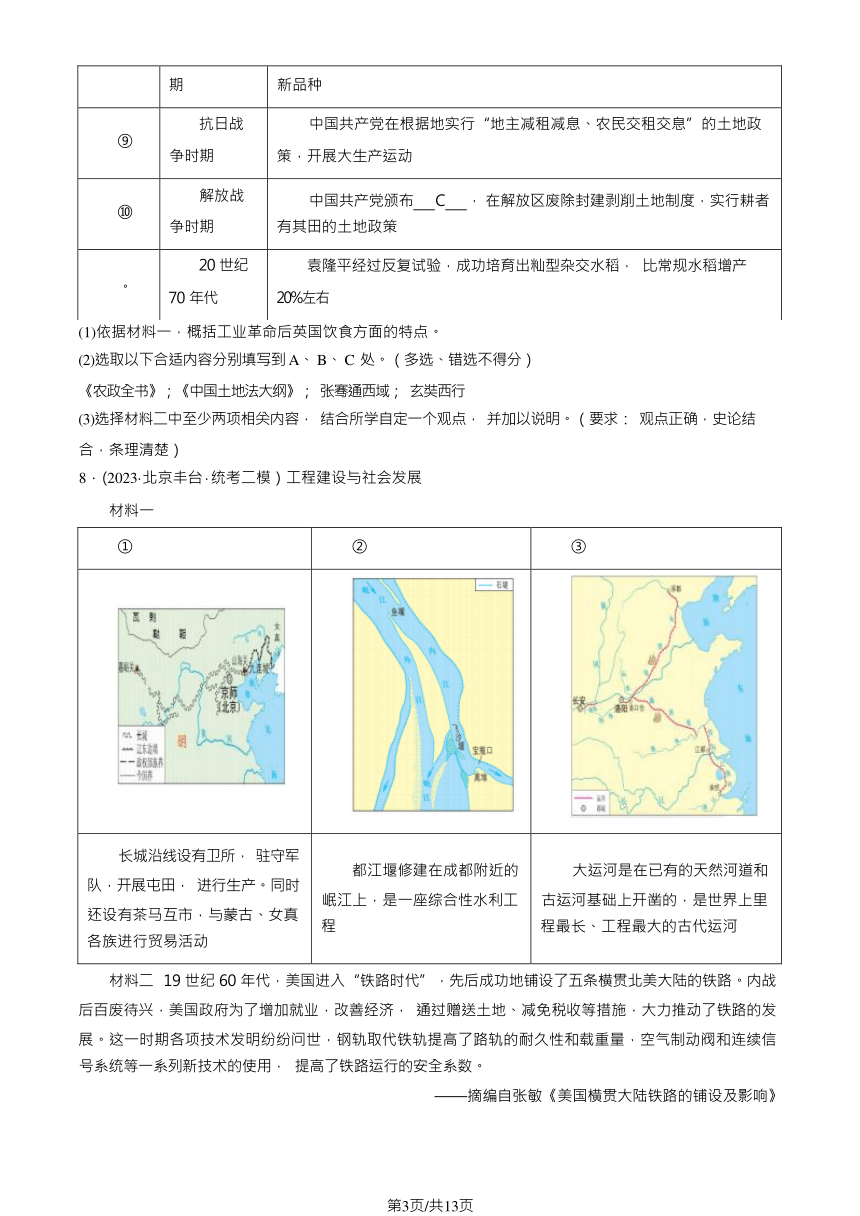

材料四 五次国庆大典上不同领导人的穿着

时间 纪 念日 党和 国家领导 人核心 穿 着 2000 式法官袍 2007 式预备役军服

1949 开 国大典 毛泽 东 黄 色中山 装

1984 35 周年 邓小 平 藏 青色中

第6页/共13页

山装

1999 50 周年 江泽 民 蓝 灰色中 山装 2014 年 APEC 领导人服饰 男装 2014 年 APEC 领导人服饰 女 装

2009 60 周年 胡锦 涛 深 灰色中 山装

2019 70 周年 平 黑 灰色中 山装

(4)依据材料四,指出服装所承载的社会功能。

三、论述题

11.(2023·北京朝阳 · 统考二模) 阅读材料,回答问题。

材料 《成为一名维多利亚人》一书介绍了 19 世纪中期以后英国的社会生活, 以下是从书中整理的

内容。

①新型化学染料的上色力度和耐光性都比以往的染料好。不掉色的新型黑色一出现就受到了追捧,男

性居民开始以黑色为着装的主要颜色。

②蒸汽洗衣机是新的发明,人力洗衣开始转变为蒸汽带动的旋转滚筒洗衣。

③当时在家工作的人减少,无论在乡下还是城里, 到工厂上班成了惯例。长时间的工作加上饥饿导致

工人在操作机械时睡着的情况很常见。

④电灯和家庭照明技术的广泛运用, 使晚餐时间推后成为可能,部分家庭直到晚上 8 点才开始用餐。

⑤ ⑥ ⑦

图中是新出现的农业机械,以蒸 工人阶级工资很 漫画反映伦敦的城市污水源源

第7页/共13页

汽为动力的早期收割机, 加快了收割 速度。 低,童工的年龄变得越 来越小,图中是被送下 矿井的孩子。 不断排入泰晤士河, 河中散发出的 大恶臭笼罩城市。

(1)从材料中选出一项以第一次工业革命成果为动力的新发明 ;(写序号)选出一项第二次工业革命

成果推动的新发明 。(写序号)

(2)依据材料, 围绕工业革命的影响写一篇小短文。(要求: 从两个方面概括影响,选取材料分别进行说

明, 60— 120 字)

第8页/共13页

参考答案

1. A

【详解】根据图片信息“牛顿《自然哲学的数学原理》、达尔文《物种起源》”属于世界近代科学的发展;

“ 巴尔扎克《高老头》 ”属于世界近代文学成就, “ 贝多芬《英雄交响曲》 ”属于世界近代音乐成就。所以这 些图片反映了世界近代科学文化发展, A 项正确;使人类对客观世界进一步探索,与图片不符,排除 B 项;反映了社会各阶层的生活场景, 与图片不符, 排除 C 项; 导致了一系列社会问题的产生与图片不符,

排除 D 项。故选 A 项。

2. A

【详解】根据所学知识可知, 1687 年, 牛顿出版了具有划时代意义的科学巨著《自然哲学的数学原理》。

他的科学发现, 使人类对客观世界的探索向前迈进了一大步。这部科学巨著的发表,使物理学成为一门独 立的科学。因此,推动人类对客观世界的探索向前迈进一大步的是《自然哲学的数学原理》。 1859 年, 英 国科学家达尔文的科学巨著《物种起源》出版了。他提出了进化论思想,指出一切物种都是在不断的变化 之中, 都经历了由低级到高级、由简单到复杂的演变过程;生物的发展和进化不是由神的意志或生物本身 的欲望决定的, 而是遗传变异、生存斗争和自然选择的结果; 人类也是进化来的, 不是上帝创造的。《物

种起源》的出版,打破了千百年来“上帝创造万物” 的神创论, 在生物科学领域掀起了一场伟大革命。因

此,打破“上帝创造万物”神创论的是《物种起源》。据此可知, 符合题意的是①② , A 项正确;《欧也妮 · 葛 朗台》再现了法国 19 世纪早期纷繁复杂的社会图景,《战争与和平》描写的是俄国卫国战争, 均与题干不

符,因此, ③④不符合题意,排除含有③或④的 BCD 项。故选 A 项。

3. C

【详解】根据“1870— 1900 年,世界工业生产指数增加了将近 2 倍, 20 世纪初的十三年又增加了 60%;

1870— 1913 年, 世界贸易总额增加了 3.2 倍。 ”结合所学知识可知, 导致这些变化的因素是第二次工业革 命, 19 世纪六七十年代,第二次工业革命开始,第二次工业革命以电力和内燃机的广泛应用为标志, 使人

类社会进入“ 电气时代”, 促进了经济的快速发展, C 项正确; 英国在 19 世纪 40 年代完成第一次工业革

命,排除 A 项; 国际共产主义运动兴起与“1870— 1913 年, 世界贸易总额增加了 3.2 倍”不符,排除 B 项;

一战是在 1914- 1918 年爆发,排除 D 项。故选 C 项。

4. A

【详解】根据所学可知, 在世界近代科学革命中, 牛顿贡献巨大, 他建立力学体系,从宏观上确立了地面

物体和天上物体服从统一的运动规律(万有引力), A 项正确; 达尔文进化论观点的提出打击了神创论,

排除 B 项; 法拉第发现电磁感应现象, 这是微观世界而不是宏观世界,排除 C 项; 爱迪生的发明创造推动

了电力的广泛运用,排除 D 项。故选 A 项。

5. B

【详解】材料体现的是第二次工业革命中,第二次工业革命的中心是德国和美国, 而不再是英国,美国和 德国在世界贸易中的比重分别增长和持平, B 项正确; 蒸汽机的广泛应用是在工业革命中,排除 A 项; 经 济大危机的爆发是在 1929 年,排除 C 项; 1933 年,罗斯福新政中采取国家干预经济的措施,排除 D 项。

故选 B 项。

第9页/共13页

6. C

【详解】根据材料“1687 年出版的《自然哲学的数学原理》一书正式提出了运动三定律”和所学可知,英国 科学家牛顿在 1687 年出版《自然哲学的数学原理》一书, 不但总结出了力学的基本定律,而且还发现了 证明这些定律的数学方法, C 项正确;亚里士多德是古希腊哲学家, 排除 A 项;达 ·芬奇是文艺复兴运动

中的代表人物, 著名画家,排除 B 项; 达尔文是生物学家,提出出生物进化论,排除 D 项。故选 C 项。

7. (1)特点:工业化食品增加;烹调方式更快捷;食品来源与种类更丰富;食品价格更便宜。

(2)A.张骞通西域; B. 《农政全书》; C. 《中国土地法大纲》

(3)答案示例:

观点: 正确认识国情是中国共产党制定土地政策的成功所在

史实: ⑨⑩

说明: 抗日战争时期,民族矛盾上升为社会主要矛盾,中国共产党在根据地实行地主减租减息、农民交租 交息的土地政策,团结一切可以团结的力量, 巩固了敌后抗日根据地, 维护了抗日民族统一战线。抗日战

争胜利后, 国民党坚持独裁统治,发动内战, 中国共产党适时调整土地政策,将抗战时期的减租减息政

策,改为实行耕者有其田的土地政策,激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争的胜利提供了重

要的人力、物力保障。所以,正确认识国情是中国共产党制定土地政策的成功所在。

【详解】(1)特点: 根据材料“大规模、流水线生产的食品工厂建立起来”可得出工业化食品增加; “简化了

烹饪程序”、 “家庭主妇花更少的时间和金钱”可得出烹饪方式更快捷、食品价格更便宜; “澳大利亚牛肉、

中国茶叶、美国小麦甚至热带水果涌入了寻常人家”可得出食品来源与种类更丰富等特点。

(2) A.结合所学知识可知,西汉时期,张骞出使西域开辟丝绸之路,核桃、葡萄、石榴等传入中原。

B.结合所学知识可知,明朝末年徐光启编著的《农政全书》,全面总结了我国古代农业生产经验、技术革新

和作者关于农学的创新研究成果。

C.结合所学知识可知, 1947 年,中国共产党召开全国土地会议, 颁布《中国土地法大纲》。大纲规定:没

收地主土地,废除封建剥削的土地制度, 实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。

(3) 根据材料反映的农业主题的相关史实:原始农业产生、丝绸之路传播农产品、《齐民要术》、曲辕

犁、《农政全书》、引进新品种、土地改革、袁隆平培育杂交水稻等,因此可以围绕不同时期农业的发展历

程等角度开展论述。参考示例:

观点: 正确认识国情是中国共产党制定土地政策的成功所在。

史实: ⑨⑩

论述: 抗日战争时期,民族矛盾上升为社会主要矛盾,中国共产党在根据地实行地主减租减息、农民交租 交息的土地政策,团结一切可以团结的力量, 巩固了敌后抗日根据地, 维护了抗日民族统一战线。抗日战

争胜利后, 国民党坚持独裁统治,发动内战, 中国共产党适时调整土地政策, 将抗战时期的减租减息政

策,改为实行耕者有其田的土地政策,激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争的胜利提供了重

要的人力、物力保障。所以,正确认识国情是中国共产党制定土地政策的成功所在。

8. (1)排序: ②③①

作用: 长城具有军事防御功能, 同时也是各民族交往的纽带。

第10页/共13页

都江堰具有防洪、灌溉、水运等多方面作用, 使成都平原成为“天府之国”。

隋朝大运河加强了南北地区政治经济文化的交流, 有利于巩固统一。

(2)内战维护了国家统一, 为发展奠定了稳定的政治环境; 美国政府的大力支持与资助; 工业革命的扩展。 (3)特点: 国家有计划的发展;得到了外国的援助; 优先发展重工业;配套发展交通业。影响:初步改变了 西部工业落后的面貌,为西部各项事业的发展奠定基础, 有利于一五计划的完成, 密切了祖国内地与边疆

地区的联系。

【详解】(1)排序: 结合所学知识, 秦朝连接六国长城, 秦国李冰父子主持修建都江堰,隋朝开凿大运

河,因此三个工程按建成的历史时期依次为②③①。

作用: 结合所学知识,长城具有军事防御功能,同时也是各民族交往的纽带;都江堰具有防洪、灌溉、水 运等多方面作用,使成都平原成为“天府之国” ;隋朝大运河加强了南北地区政治经济文化的交流,有利于

巩固统一。

(2)原因: 根据材料“ 国政府为了增加就业, 改善经济, 通过赠送土地、减免税收等措施, 大力推动了铁 路的发展”和结合所学知识,美国铁路大发展的原因有内战维护了国家统一, 为发展奠定了稳定的政治环

境;美国政府的大力支持与资助;工业革命的扩展。

(3)特点: 根据材料“苏联资助的“156 项工程” 中安排了 40 个项目在内蒙古包头、新疆克拉玛依、宁夏、 云南等多个少数民族集中地区, 涉及的工业有钢铁、机械、电力、油田等”分析可知我国第一次西部建设 的特点:国家有计划的发展、得到了外国的援助、 优先发展重工业、配套发展交通业。影响:结合所学知 识,我国第一次西部建设初步改变了西部工业落后的面貌,为西部各项事业的发展奠定基础,有利于一五

计划的完成,密切了祖国内地与边疆地区的联系。

9. (1)①成果:道家学说; 人物: 老子; ②成果:《兰亭集序》; 人物:王羲之; ③成果:《史记》;人

物:司马迁 ; ④成果:《红楼梦》;人物: 曹雪芹; ⑤成果:《伤寒杂病论》;人物:张仲景

(2)原因: 大规模工业生产的需要。影响: 劳动生产率提高,成本降低; 产量增加, 更多人使用汽车; 有助

于垄断组织产生等。普及前:由农村向城市移动(向煤铁生产地区移动);普及后: 由城市向郊区移动

(3)选择的事件: ⑩。

观点: 改革开放推动了农村的巨大变化。

说明: 1978 年十一届三中全会开启了改革开放的新时代。经济体制改革首先从农村开始,安徽凤阳小岗村 农民率先实行分田包干到户,家庭联产承包责任制逐步在农村推广,它调动了农民的生产积极性,解放和 发展了农村生产力。 2012 年党的十八大以来, 经过八年的持续奋斗,我国的脱贫攻坚工作取得了巨大的成

就,农村正在发生翻天覆地的变化。

【详解】(1)成果及其代表人物:依据材料一可知中国古代文明成果简表涉及的类型有思想、书法、史

学、文学、医学,据此选择材料中的一类,再补充成果及其代表人物, 如思想方面:春秋时期的老子创立 了道家学派;书法方面: 东晋大书法家“书圣”王羲之的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书” ;史学

方面: 西汉司马迁所著的《史记》是我国第一部纪传体通史巨著; 文学方面:清代曹雪芹所著的《红楼

梦》是四大古典文学名著之一; 医学方面:东汉名医张仲景著有《伤寒杂病论》, 被尊为“ 医圣”。

(2)原因及其影响: 依据材料二“为解决手工作坊无法进行大批量生产的难题,亨利 ·福特的创新是用于生

第11页/共13页

产的流水线”并结合所学知识, 可知福特“创新”产生的原因是大规模工业生产的需要。依据材料二“正因为

流水线有如此的速度”“福特才得以在以后的十年中每年的生产量成倍地增长”“并使零售价降低了三分之

二”“到 1914 年,路上行驶的每两辆汽车中就有一辆是福特汽车”可知影响是:劳动生产率提高, 成本降

低;产量增加, 更多人使用汽车;再结合所学知识,可知有助于第二次工业革命时期垄断组织产生等。趋 势:依据材料二“ ……汽车的普及推动了一场社会革命,遏制了人口进一步向城市集中, 从而使人口得以 从饱和的城市向郊区扩散”可知汽车普及前:由农村向城市移动(向煤铁生产地区移动);普及后: 由城市向

郊区移动。

(3) 说明:本问是开放性问题。首先可从农村改革的角度,选择材料三中相互关联的两个事件⑩。,自

拟观点“ 改革开放推动了农村的巨大变化” 。再结合家庭联产承包责任制以及脱贫攻坚的相关史实予以说

明,如 1978 年十一届三中全会开启了改革开放的新时代。经济体制改革首先从农村开始,安徽凤阳小岗 村农民率先实行分田包干到户, 家庭联产承包责任制逐步在农村推广, 它调动了农民的生产积极性, 解放 和发展了农村生产力。 2012 年党的十八大以来,经过八年的持续奋斗, 我国的脱贫攻坚工作取得了巨大的

成就, 农村正在发生翻天覆地的变化。

10. (1)事件:北魏孝文帝改革。

影响: 加强了游牧民族对华夏身份的认同,有利于民族交融; 为隋唐服制的形成奠定了基础;推动了民族

间的文化交流与共享;促进了对中华文化的认同。

(2)变化: 面料种类增加; 服装消费观念更立足当下;颜色偏向素雅;样式简化且更加凸显身材。

原因: 鸦片战争后中国被迫开放,西方工业化产品大量进入中国市场; 西方的生活观念也传入中国; 辛亥

革命推翻了专制政体,社会上出现了自由平等的新风尚。

(3)工业革命期间, 生产工具和技术的变革使得服装风格更趋简单; 休闲活动和教育的发展使得服装的种类 更加丰富, 适应于不同场所和需要; 女性进入职场,着装更加简洁干练;女权主义运动的兴起, 给服装赋

予了一定的政治意义,在一定程度上也促进了女性着装风格的变化。

(4)铭刻历史记忆; 塑造职业形象;弘扬民族文化等。

【详解】(1)事件: 根据材料一中的“北魏鲜卑人 ……通过实行中原冕服制度来彰显自己的华夏身份” ,结 合所学可知,北魏孝文帝汉化改革中便有穿汉服的改革措施, 因此南北朝时期促进多民族服饰融合的代表 性事件是北魏孝文帝改革。影响:根据材料一中的“来彰显自己的华夏身份”可知, 多民族服饰融合加强了 游牧民族对华夏身份的认同,有利于民族交融,促进了少数民族同胞对中华文化的认同;从“使胡服获得 了在中华服饰系统中的合法性地位, 为隋唐服制双轨制的形成奠定了基础”可知, 多民族服饰融合为隋唐 服制的形成奠定了基础; 从“在自身所持的文化观念指导下对他者文化的服饰形制进行改造,以达到共享

的目的”可知,多民族服饰融合推动了民族间的文化交流与共享。

(2)变化: 根据材料二中的“ 除了使用本土的传统面料之外, 像天鹅绒、印花布、机织花边等进口的服饰 材料也得到广泛应用”可知,晚清至民国时期服装的面料种类增加了;从“‘做一件,传三代 ’的观念日渐行 不通”可知,当时的服装消费观念发生变化,更立足当下; 从“ 多倾向于选择鸢(茶褐)、紫、灰青等素雅的 颜色”可知,当时人们选择的颜色偏向素雅;从“为了展示身材曲线, 便服流行束身、窄袖 ……样式也在简

化”可知,当时的服装样式简化且更加凸显身材。

第12页/共13页

原因: 根据材料一中的“进口的服饰材料也得到广泛应用 ……价格比国产丝绸低廉”, 结合所学可知,因为 鸦片战争后中国被迫开放,西方工业化产品大量进入中国市场,所以服饰的面料选择和消费观念发生了变 化;从“辛亥革命后, 妇女多倾向于选择鸢(茶褐)、紫、灰青等素雅的颜色 ……为了展示身材曲线, 便服 流行束身、窄袖”, 结合所学可知,因为辛亥革命推翻了专制政体, 社会上出现了自由平等的新风尚, 所

以服饰开始凸显女性的美丽。

(3)根据材料三中的“缝纫机等新发明使服装变得更加细致和整齐 ……批量成衣也不再华丽,而倾向于简 单”可知, 工业革命期间, 出现了如缝纫机等新的生产工具,技术变革使得服装风格更趋简单、细致和整 齐;从“掀起了一场休闲革命,引出了旅行套装、游泳服、自行车服等的出现 ……运动服逐渐成为了校服 的一种”可知,休闲活动和教育的发展使得服装的种类更加丰富, 适应于不同场所和需要;从“ 中产阶级女 性进入职场 ……开始穿着与主流时尚不同的服装, 凸显简洁与干练”可知,工业革命使女性进入职场,她 们的着装更加简洁干练; 从“将着装改革看作更广泛的争取女性投票权运动的一部分”可知,女权主义运动

的兴起,给服装赋予了一定的政治意义, 在一定程度上也促进了女性着装风格的变化。

(4) 根据所学解读材料四的图表可知,在国庆节这天,国家领导人穿着的服饰都为中山装, 这说明服装 是铭刻历史记忆的载体, 也可以用来弘扬民族文化;从图片反应的不同职业服装不同可知, 服装可以塑造

不同职业的职业形象。

11. (1) ②或⑤ ①或④

(2)示例: 工业革命改变了人们的生活习惯;从④可以看出,第二次工业革命中电灯在家庭中逐渐应用,部 分家庭晚餐时间推后,人们的作息时间有所改变。工业革命改变了生产方式;从③可以看出,随着工业革 命的开展, 越来越多的人离开家庭手工作坊到工厂上班, 工厂制度逐步确立,社会生产方式发生了改变。 【详解】(1)根据所学和材料“19 世纪中期以后英国的社会生活”可知,蒸汽洗衣机、以蒸汽为动力的早期 收割机均是以改良蒸汽机为动力,它们是以第一次工业革命成果为动力的新发明; 结合所学知识可知,新 型化学染料是第二次工业革命的成果,电灯和家庭照明技术得益于电力的广泛使用,它们是第二次工业革

命成果推动的新发明。

(2) 此问相对开放,回答符合下列要点即可, 如, 题目必须符合题意, 论述时,史实要典型,并揭示其 意义, 如, 示例:工业革命改变了人们的生活习惯;根据所学和材料可知, 从④可以看出,第二次工业革 命中电灯在家庭中逐渐应用,部分家庭晚餐时间推后,人们的作息时间有所改变。工业革命改变了生产方 式;根据所学和材料可知,从③可以看出,随着工业革命的开展, 越来越多的人离开家庭手工作坊到工厂

上班, 工厂制度逐步确立,社会生产方式发生了改变。

第13页/共13页

第二次工业革命和近代科学文化章节综合

一、选择题

1.(2023·北京大兴 · 统考二模)下面是某校学生进行项目式学习的资料。可以得出的结论是( )

A. 反映了世界近代科学文化发展 B. 使人类对客观世界进一步探索

C. 反映了社会各阶层的生活场景 D. 导致了一系列社会问题的产生

2.(2023·北京顺义 · 统考二模)近代科学和文化推动社会发展进步。下列著作中,推动人类对客观世界的

探索向前迈进一大步;打破“上帝创造万物”神创论的有( )

①《自然哲学的数学原理》 ②《物种起源》

③《欧也妮 ·葛朗台》 ④《战争与和平》

A . ①② B . ①③ C . ②③ D . ③④

3.(2023·北京东城 · 统考二模) 一组数据显示: 1870— 1900 年, 世界工业生产指数增加了将近 2 倍, 20 世

纪初的十三年又增加了 60%; 1870— 1913 年,世界贸易总额增加了 3.2 倍。导致这些变化的因素是( )

A. 英国开始第一次工业革命 B. 国际共产主义运动兴起

C. 第二次工业革命的开展 D. 第一次世界大战的结束

4.(2023·北京朝阳 · 统考二模)世界近代科学革命以两大成就为标志。下表中①处应为( )

标志 影响

从宏观上确立了地面物体和天上物体服从统一的运动规律(万有引力)

拉瓦锡化学理论的建立 从微观上确立了化学反应的质量守恒定律和物质燃烧现象背后的氧化反应原理

A. 牛顿力学体系的建立 B. 达尔文进化论观点的提出

C. 法拉第发现电磁感应现象 D. 爱迪生的发明创造

5.(2023·北京西城 · 统考二模) 下表是《1870 年、 1913 年主要资本主义国家在世界贸易中的占比》, 导致

表中数据发生变化的历史因素是( )

年份 国家

英国 美国 德国 法国 俄国

第1页/共13页

1870 年 22% 8% 13% 10% ——

1913 年 15% 11% 13% 8% 4%

A. 蒸汽机的广泛应用 B. 第二次工业革命开展

C. 经济大危机的爆发 D. 国家干预经济的实施

6.(2023·北京西城 · 统考二模) 1687 年出版的《自然哲学的数学原理》一书正式提出了运动三定律,将惯 性或惯性力与运动第一定律分开表述,并确立了第二和第三定律, 把这三个定律作为一个整体提炼出来,

确认为动力学的基本定律。做出这个创造性贡献的科学家是( )

A. 亚里士多德 B. 达 · 芬奇 C. 牛顿 D. 达尔文

二、综合题

7.(2023·北京丰台 · 统考二模) 食物背后的历史。

材料一 随着英国工业革命的发展,生活节煤的加快,大规模、流水线生产的食品工厂建立起来, 脱 水食品、罐头食品、冷冻食品等工业化产品成为烹饪的重要组成。 19 世纪六七十年代, 自发面粉、瓶装果 冻粉等产品进入家庭,简化了烹饪程序, 家庭主妇花更少的时间和金钱,能做出堪比大厨的甜点。 19 世纪

下半叶,逐渐完善的铁路交通连接本就发达的海运,澳大利亚牛肉、中国茶叶、美国小麦甚至热带水果,

涌入了寻常人家。

——摘编自毛文婷《英国维多利亚时代炊食文化发展杰妙研究》等

材料二下表是关于中国农业发展的部分史实

序号 时期 史实

① 距今约 7000 年 浙江余姚河姆渡人种植水稻,使用骨耜等工具

② 距今约 6000 年 陕西西安半坡居民使用骨器、角器开垦土地, 种植粟

③ 西汉 A ,核桃、葡萄、石榴等逐渐传入中原

④ 东汉 渔阳太守张堪在今北京顺义一带引种南方水稻,鼓励百姓种植

⑤ 北朝 贾思勰任太守时,亲自参与耕作,广泛收集前人文献,强调改进生产 技术和工具,撰写了《齐民要术》一书

⑥ 唐朝 江南地区劳动人民在长期生产实践中创造出曲辕犁,政府还征发江南 工匠造水车并加以推广

⑦ 明朝末 年 徐光启编写 B ,全面总结了我国古代农业生产经验、技术革新和 他关于农学的创新研究成果

⑧ 清朝前 政府推广原产于美洲的玉米、甘薯等高产作物,改进种植技术,改良

第2页/共13页

期 新品种

⑨ 抗日战 争时期 中国共产党在根据地实行“地主减租减息、农民交租交息”的土地政 策,开展大生产运动

⑩ 解放战 争时期 中国共产党颁布 C , 在解放区废除封建剥削土地制度,实行耕者 有其田的土地政策

。 20 世纪 70 年代 袁隆平经过反复试验,成功培育出籼型杂交水稻, 比常规水稻增产 20%左右

(1)依据材料一,概括工业革命后英国饮食方面的特点。

(2)选取以下合适内容分别填写到 A、 B、 C 处。(多选、错选不得分)

《农政全书》;《中国土地法大纲》; 张骞通西域; 玄奘西行

(3)选择材料二中至少两项相关内容, 结合所学自定一个观点, 并加以说明。(要求: 观点正确,史论结

合,条理清楚)

8.(2023·北京丰台 · 统考二模)工程建设与社会发展

材料一

① ② ③

长城沿线设有卫所, 驻守军 队,开展屯田, 进行生产。同时 还设有茶马互市,与蒙古、女真 各族进行贸易活动 都江堰修建在成都附近的 岷江上,是一座综合性水利工 程 大运河是在已有的天然河道和 古运河基础上开凿的,是世界上里 程最长、工程最大的古代运河

材料二 19 世纪 60 年代,美国进入“铁路时代”,先后成功地铺设了五条横贯北美大陆的铁路。内战 后百废待兴,美国政府为了增加就业,改善经济, 通过赠送土地、减免税收等措施,大力推动了铁路的发 展。这一时期各项技术发明纷纷问世,钢轨取代铁轨提高了路轨的耐久性和载重量,空气制动阀和连续信

号系统等一系列新技术的使用, 提高了铁路运行的安全系数。

——摘编自张敏《美国横贯大陆铁路的铺设及影响》

第3页/共13页

材料三 20 世纪 50 年代初期,我国西部地区经济落后。第一个五年计划期间,正式启动了新中国成立

后的第一次西部建设。苏联资助的“156 项工程”中安排了 40 个项目在内蒙古包头、新疆克拉玛依、宁

夏、云南等多个少数民族集中地区, 涉及的工业有钢铁、机械、电力、油田等。与此同时为了发挥这些工

业企业的最大效益, 配套修建了宝成、兰新铁路和康藏、青藏公路。

——摘编自胡小舰《新中国成立后西部建设历史进程及其经验研究》

(1)将材料一中的三个工程按建成的历史时期排序。(写序号)任选一项工程, 说明其作用。

(2)依据材料二并结合所学,分析这一时期美国铁路大发展的原因。

(3)依据材料三,概括我国第一次西部建设的特点。结合所学, 分析我国第一次西部建设的影响。

9.(2023·北京顺义 · 统考二模)人民群众是推动历史演进的决定力量

【创造优秀文化成果】

材料一 中国古代文明成果简表(部分)

(1)中国古代劳动人民创造了辉煌的文化成果。结合所学, 任选材料 中 的一类 ,再补充一项成果及其代表人

物。

【创新生产实践】

材料二

1903 年成立的福特汽车公司,“T 型车”推出后, 为解决手工作坊无法进行大批量生产的难题,亨 利·福特的创新是用于生产的流水线。放上零件的人不去固定它, 放上螺栓的人不用装上螺帽, 装上螺 帽的人不用去拧紧它。正因为流水线有如此的速度,福特才得以在以后的十年中每年的生产量成倍地增 长,并使零售价降低了三分之二。到 1914 年, 路上行驶的每两辆汽车中就有一辆是福特汽车。 ——摘 编自哈罗德·埃文斯《美国创新史》 流水作业法的普遍采用推动了汽车时代的到来,从而引起了居住方面的革命......汽车的普及推动 了一场社会革命,遏制了人口进一步向城市集中, 从而使人口得以从饱和的城市向郊区扩散。 ——摘编自李庆余《美国现代化道路》

(2)依据材料二并结合所学,从工业发展的角度,简析福特“创新”产生的原因及其影响。分别说明汽车普及

前后的人口移动趋势。

【推动民族复兴】

材料三 中国人民实现中华民族复兴之路大事记(部分)

第4页/共13页

任务 事件

争取民族和人民解放 ①19 世纪 60-90 年代中期, 一些较开明的清朝官员掀起旨在“自 强”“求富”的洋务运动

②19 世纪末 20 世纪初, 资产阶级维新派和革命派分别提出了君主 立宪和民主共和的救国方案

③1915 年, 一部分先进知识分子发起一场以“民主、科学”为旗 帜的新文化运动

④1919 年, 以先进青年知识分子为先锋,广大人民群众参加的五 四运动爆发

⑤1921 年, 毛泽东等 13 位共产党早期组织的代表,召开了中国共 产党第一次全国代表大会

⑥1927 年, 毛泽东创建井冈山革命根据地, 此后农村革命根据地 广泛建立, 革命武装发展壮大

⑦抗日战争期间,正面战场组织了淞沪会战等多次战役; 敌后战场 依靠人民群众展开游击战

实现国家富强、民族振 兴和人民幸福 ⑧1953-1957 年完成第一个五年计划

⑨1956 年底,实现了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主 义改造

⑩1978 年, 安徽凤阳小岗村农民大胆尝试分田包干到户

。经过 8 年持续奋斗, 2020 年底,全国 832 个贫困县、 12.8 万个 贫困村、近 1 亿贫困人口实现脱贫

(3)依据材料三并结合所学,选择材料中相互关联的两个事件, 自拟观点并进行说明。(要求:观点正确,

史论结合, 条理清楚)

示例:

选择的事件: ⑧⑨

观点: 在人民群众拥护下,社会主义经济制度在我国确立起来。

说明: 实现工业化是中国人民的最高利益,在中国共产党领导下, 全国人同心同德、积极努力, 1953- 1957

年超额完成一五计划绝大部分指标, 我国工业落后面貌开始改变; 1956 年底三大改造完成,实现了生产资

第5页/共13页

料私有制向社会主义公有制的转变, 社会主义经济制度确立起来, 国民经济有了很大发展。

10.(2023·北京石景山 · 统考二模) 服饰是社会变迁的特殊载体。

材料一 当北方游牧民族与中原农耕民族在生活中接触到与自身有差异或相矛盾的文化元素时,就会 对文化意义重新阐释。 一方面, 北魏鲜卑人以及后来的北齐、北周政权通过实行中原冕服制度来彰显自己 的华夏身份;另一方面, 在日常服饰领域保留杂糅鲜卑服、西域胡服和汉族服饰元素的“常服”体系,使 胡服获得了在中华服饰系统中的合法性地位, 为隋唐服制双轨制的形成奠定了基础。同时, 人们也会在自

身所持的文化观念指导下对他者文化的服饰形制进行改造,以达到共享的目的。

——摘编自苏日娜、李娟《多民族服饰融合与中华文化认同》

(1)依据材料一和所学, 写出南北朝时期促进多民族服饰融合的代表性事件。分析多民族服饰融合的影响。

材料二 在上海等通商开放城市, 女性的服装除了使用本土的传统面料之外, 像天鹅绒、印花布、机 织花边等进口的服饰材料也得到广泛应用。因为洋绸、洋缎、洋锦等价格比国产丝绸低廉, 制作一件衣服 不用再花费巨资,“做一件,传三代”的观念日渐行不通。清代女性服饰的颜色以红绿两色为时尚,辛亥 革命后,妇女多倾向于选择鸢(茶褐)、紫、灰青等素雅的颜色。至于服装样式,为了展示身材曲线,便

服流行束身、窄袖。同时,样式也在简化,之前那些一味繁复的镶滚花边、层层套袖都不再得见。

——摘编自顾凡颖《历史的衣橱》

(2)依据材料二,概括晚清至民国时期服装发生的变化。结合所学, 说明变化原因。

材料三 工业革命的开展使中产阶级得以发展壮大并建立了自己的服装文化。缝纫机等新发明使服装 变得更加细致和整齐,工厂生产的批量成衣也不再华丽, 而倾向于简单。四通八达的铁路交通网便利了英 国群众的出行, 中产阶级女性掀起了一场休闲革命,引出了旅行套装、游泳服、自行车服等的出现。在纷

纷建立的女子学校中,适合体操等课程穿着的运动服逐渐成为了校服的一种。大量中产阶级女性进入职

场,为了适应工作和改变传统的妇女形象,她们开始穿着与主流时尚不同的服装, 凸显简洁与干练。 1881

年成立的理性服装协会更是将着装改革看作更广泛的争取女性投票权运动的一部分。

——摘编自顾萌《工业革命时期英国中产阶级妇女服装风格演变研究》

(3)依据材料三,简述工业革命如何影响了英国中产阶级妇女的着装风格。

材料四 五次国庆大典上不同领导人的穿着

时间 纪 念日 党和 国家领导 人核心 穿 着 2000 式法官袍 2007 式预备役军服

1949 开 国大典 毛泽 东 黄 色中山 装

1984 35 周年 邓小 平 藏 青色中

第6页/共13页

山装

1999 50 周年 江泽 民 蓝 灰色中 山装 2014 年 APEC 领导人服饰 男装 2014 年 APEC 领导人服饰 女 装

2009 60 周年 胡锦 涛 深 灰色中 山装

2019 70 周年 平 黑 灰色中 山装

(4)依据材料四,指出服装所承载的社会功能。

三、论述题

11.(2023·北京朝阳 · 统考二模) 阅读材料,回答问题。

材料 《成为一名维多利亚人》一书介绍了 19 世纪中期以后英国的社会生活, 以下是从书中整理的

内容。

①新型化学染料的上色力度和耐光性都比以往的染料好。不掉色的新型黑色一出现就受到了追捧,男

性居民开始以黑色为着装的主要颜色。

②蒸汽洗衣机是新的发明,人力洗衣开始转变为蒸汽带动的旋转滚筒洗衣。

③当时在家工作的人减少,无论在乡下还是城里, 到工厂上班成了惯例。长时间的工作加上饥饿导致

工人在操作机械时睡着的情况很常见。

④电灯和家庭照明技术的广泛运用, 使晚餐时间推后成为可能,部分家庭直到晚上 8 点才开始用餐。

⑤ ⑥ ⑦

图中是新出现的农业机械,以蒸 工人阶级工资很 漫画反映伦敦的城市污水源源

第7页/共13页

汽为动力的早期收割机, 加快了收割 速度。 低,童工的年龄变得越 来越小,图中是被送下 矿井的孩子。 不断排入泰晤士河, 河中散发出的 大恶臭笼罩城市。

(1)从材料中选出一项以第一次工业革命成果为动力的新发明 ;(写序号)选出一项第二次工业革命

成果推动的新发明 。(写序号)

(2)依据材料, 围绕工业革命的影响写一篇小短文。(要求: 从两个方面概括影响,选取材料分别进行说

明, 60— 120 字)

第8页/共13页

参考答案

1. A

【详解】根据图片信息“牛顿《自然哲学的数学原理》、达尔文《物种起源》”属于世界近代科学的发展;

“ 巴尔扎克《高老头》 ”属于世界近代文学成就, “ 贝多芬《英雄交响曲》 ”属于世界近代音乐成就。所以这 些图片反映了世界近代科学文化发展, A 项正确;使人类对客观世界进一步探索,与图片不符,排除 B 项;反映了社会各阶层的生活场景, 与图片不符, 排除 C 项; 导致了一系列社会问题的产生与图片不符,

排除 D 项。故选 A 项。

2. A

【详解】根据所学知识可知, 1687 年, 牛顿出版了具有划时代意义的科学巨著《自然哲学的数学原理》。

他的科学发现, 使人类对客观世界的探索向前迈进了一大步。这部科学巨著的发表,使物理学成为一门独 立的科学。因此,推动人类对客观世界的探索向前迈进一大步的是《自然哲学的数学原理》。 1859 年, 英 国科学家达尔文的科学巨著《物种起源》出版了。他提出了进化论思想,指出一切物种都是在不断的变化 之中, 都经历了由低级到高级、由简单到复杂的演变过程;生物的发展和进化不是由神的意志或生物本身 的欲望决定的, 而是遗传变异、生存斗争和自然选择的结果; 人类也是进化来的, 不是上帝创造的。《物

种起源》的出版,打破了千百年来“上帝创造万物” 的神创论, 在生物科学领域掀起了一场伟大革命。因

此,打破“上帝创造万物”神创论的是《物种起源》。据此可知, 符合题意的是①② , A 项正确;《欧也妮 · 葛 朗台》再现了法国 19 世纪早期纷繁复杂的社会图景,《战争与和平》描写的是俄国卫国战争, 均与题干不

符,因此, ③④不符合题意,排除含有③或④的 BCD 项。故选 A 项。

3. C

【详解】根据“1870— 1900 年,世界工业生产指数增加了将近 2 倍, 20 世纪初的十三年又增加了 60%;

1870— 1913 年, 世界贸易总额增加了 3.2 倍。 ”结合所学知识可知, 导致这些变化的因素是第二次工业革 命, 19 世纪六七十年代,第二次工业革命开始,第二次工业革命以电力和内燃机的广泛应用为标志, 使人

类社会进入“ 电气时代”, 促进了经济的快速发展, C 项正确; 英国在 19 世纪 40 年代完成第一次工业革

命,排除 A 项; 国际共产主义运动兴起与“1870— 1913 年, 世界贸易总额增加了 3.2 倍”不符,排除 B 项;

一战是在 1914- 1918 年爆发,排除 D 项。故选 C 项。

4. A

【详解】根据所学可知, 在世界近代科学革命中, 牛顿贡献巨大, 他建立力学体系,从宏观上确立了地面

物体和天上物体服从统一的运动规律(万有引力), A 项正确; 达尔文进化论观点的提出打击了神创论,

排除 B 项; 法拉第发现电磁感应现象, 这是微观世界而不是宏观世界,排除 C 项; 爱迪生的发明创造推动

了电力的广泛运用,排除 D 项。故选 A 项。

5. B

【详解】材料体现的是第二次工业革命中,第二次工业革命的中心是德国和美国, 而不再是英国,美国和 德国在世界贸易中的比重分别增长和持平, B 项正确; 蒸汽机的广泛应用是在工业革命中,排除 A 项; 经 济大危机的爆发是在 1929 年,排除 C 项; 1933 年,罗斯福新政中采取国家干预经济的措施,排除 D 项。

故选 B 项。

第9页/共13页

6. C

【详解】根据材料“1687 年出版的《自然哲学的数学原理》一书正式提出了运动三定律”和所学可知,英国 科学家牛顿在 1687 年出版《自然哲学的数学原理》一书, 不但总结出了力学的基本定律,而且还发现了 证明这些定律的数学方法, C 项正确;亚里士多德是古希腊哲学家, 排除 A 项;达 ·芬奇是文艺复兴运动

中的代表人物, 著名画家,排除 B 项; 达尔文是生物学家,提出出生物进化论,排除 D 项。故选 C 项。

7. (1)特点:工业化食品增加;烹调方式更快捷;食品来源与种类更丰富;食品价格更便宜。

(2)A.张骞通西域; B. 《农政全书》; C. 《中国土地法大纲》

(3)答案示例:

观点: 正确认识国情是中国共产党制定土地政策的成功所在

史实: ⑨⑩

说明: 抗日战争时期,民族矛盾上升为社会主要矛盾,中国共产党在根据地实行地主减租减息、农民交租 交息的土地政策,团结一切可以团结的力量, 巩固了敌后抗日根据地, 维护了抗日民族统一战线。抗日战

争胜利后, 国民党坚持独裁统治,发动内战, 中国共产党适时调整土地政策,将抗战时期的减租减息政

策,改为实行耕者有其田的土地政策,激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争的胜利提供了重

要的人力、物力保障。所以,正确认识国情是中国共产党制定土地政策的成功所在。

【详解】(1)特点: 根据材料“大规模、流水线生产的食品工厂建立起来”可得出工业化食品增加; “简化了

烹饪程序”、 “家庭主妇花更少的时间和金钱”可得出烹饪方式更快捷、食品价格更便宜; “澳大利亚牛肉、

中国茶叶、美国小麦甚至热带水果涌入了寻常人家”可得出食品来源与种类更丰富等特点。

(2) A.结合所学知识可知,西汉时期,张骞出使西域开辟丝绸之路,核桃、葡萄、石榴等传入中原。

B.结合所学知识可知,明朝末年徐光启编著的《农政全书》,全面总结了我国古代农业生产经验、技术革新

和作者关于农学的创新研究成果。

C.结合所学知识可知, 1947 年,中国共产党召开全国土地会议, 颁布《中国土地法大纲》。大纲规定:没

收地主土地,废除封建剥削的土地制度, 实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。

(3) 根据材料反映的农业主题的相关史实:原始农业产生、丝绸之路传播农产品、《齐民要术》、曲辕

犁、《农政全书》、引进新品种、土地改革、袁隆平培育杂交水稻等,因此可以围绕不同时期农业的发展历

程等角度开展论述。参考示例:

观点: 正确认识国情是中国共产党制定土地政策的成功所在。

史实: ⑨⑩

论述: 抗日战争时期,民族矛盾上升为社会主要矛盾,中国共产党在根据地实行地主减租减息、农民交租 交息的土地政策,团结一切可以团结的力量, 巩固了敌后抗日根据地, 维护了抗日民族统一战线。抗日战

争胜利后, 国民党坚持独裁统治,发动内战, 中国共产党适时调整土地政策, 将抗战时期的减租减息政

策,改为实行耕者有其田的土地政策,激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争的胜利提供了重

要的人力、物力保障。所以,正确认识国情是中国共产党制定土地政策的成功所在。

8. (1)排序: ②③①

作用: 长城具有军事防御功能, 同时也是各民族交往的纽带。

第10页/共13页

都江堰具有防洪、灌溉、水运等多方面作用, 使成都平原成为“天府之国”。

隋朝大运河加强了南北地区政治经济文化的交流, 有利于巩固统一。

(2)内战维护了国家统一, 为发展奠定了稳定的政治环境; 美国政府的大力支持与资助; 工业革命的扩展。 (3)特点: 国家有计划的发展;得到了外国的援助; 优先发展重工业;配套发展交通业。影响:初步改变了 西部工业落后的面貌,为西部各项事业的发展奠定基础, 有利于一五计划的完成, 密切了祖国内地与边疆

地区的联系。

【详解】(1)排序: 结合所学知识, 秦朝连接六国长城, 秦国李冰父子主持修建都江堰,隋朝开凿大运

河,因此三个工程按建成的历史时期依次为②③①。

作用: 结合所学知识,长城具有军事防御功能,同时也是各民族交往的纽带;都江堰具有防洪、灌溉、水 运等多方面作用,使成都平原成为“天府之国” ;隋朝大运河加强了南北地区政治经济文化的交流,有利于

巩固统一。

(2)原因: 根据材料“ 国政府为了增加就业, 改善经济, 通过赠送土地、减免税收等措施, 大力推动了铁 路的发展”和结合所学知识,美国铁路大发展的原因有内战维护了国家统一, 为发展奠定了稳定的政治环

境;美国政府的大力支持与资助;工业革命的扩展。

(3)特点: 根据材料“苏联资助的“156 项工程” 中安排了 40 个项目在内蒙古包头、新疆克拉玛依、宁夏、 云南等多个少数民族集中地区, 涉及的工业有钢铁、机械、电力、油田等”分析可知我国第一次西部建设 的特点:国家有计划的发展、得到了外国的援助、 优先发展重工业、配套发展交通业。影响:结合所学知 识,我国第一次西部建设初步改变了西部工业落后的面貌,为西部各项事业的发展奠定基础,有利于一五

计划的完成,密切了祖国内地与边疆地区的联系。

9. (1)①成果:道家学说; 人物: 老子; ②成果:《兰亭集序》; 人物:王羲之; ③成果:《史记》;人

物:司马迁 ; ④成果:《红楼梦》;人物: 曹雪芹; ⑤成果:《伤寒杂病论》;人物:张仲景

(2)原因: 大规模工业生产的需要。影响: 劳动生产率提高,成本降低; 产量增加, 更多人使用汽车; 有助

于垄断组织产生等。普及前:由农村向城市移动(向煤铁生产地区移动);普及后: 由城市向郊区移动

(3)选择的事件: ⑩。

观点: 改革开放推动了农村的巨大变化。

说明: 1978 年十一届三中全会开启了改革开放的新时代。经济体制改革首先从农村开始,安徽凤阳小岗村 农民率先实行分田包干到户,家庭联产承包责任制逐步在农村推广,它调动了农民的生产积极性,解放和 发展了农村生产力。 2012 年党的十八大以来, 经过八年的持续奋斗,我国的脱贫攻坚工作取得了巨大的成

就,农村正在发生翻天覆地的变化。

【详解】(1)成果及其代表人物:依据材料一可知中国古代文明成果简表涉及的类型有思想、书法、史

学、文学、医学,据此选择材料中的一类,再补充成果及其代表人物, 如思想方面:春秋时期的老子创立 了道家学派;书法方面: 东晋大书法家“书圣”王羲之的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书” ;史学

方面: 西汉司马迁所著的《史记》是我国第一部纪传体通史巨著; 文学方面:清代曹雪芹所著的《红楼

梦》是四大古典文学名著之一; 医学方面:东汉名医张仲景著有《伤寒杂病论》, 被尊为“ 医圣”。

(2)原因及其影响: 依据材料二“为解决手工作坊无法进行大批量生产的难题,亨利 ·福特的创新是用于生

第11页/共13页

产的流水线”并结合所学知识, 可知福特“创新”产生的原因是大规模工业生产的需要。依据材料二“正因为

流水线有如此的速度”“福特才得以在以后的十年中每年的生产量成倍地增长”“并使零售价降低了三分之

二”“到 1914 年,路上行驶的每两辆汽车中就有一辆是福特汽车”可知影响是:劳动生产率提高, 成本降

低;产量增加, 更多人使用汽车;再结合所学知识,可知有助于第二次工业革命时期垄断组织产生等。趋 势:依据材料二“ ……汽车的普及推动了一场社会革命,遏制了人口进一步向城市集中, 从而使人口得以 从饱和的城市向郊区扩散”可知汽车普及前:由农村向城市移动(向煤铁生产地区移动);普及后: 由城市向

郊区移动。

(3) 说明:本问是开放性问题。首先可从农村改革的角度,选择材料三中相互关联的两个事件⑩。,自

拟观点“ 改革开放推动了农村的巨大变化” 。再结合家庭联产承包责任制以及脱贫攻坚的相关史实予以说

明,如 1978 年十一届三中全会开启了改革开放的新时代。经济体制改革首先从农村开始,安徽凤阳小岗 村农民率先实行分田包干到户, 家庭联产承包责任制逐步在农村推广, 它调动了农民的生产积极性, 解放 和发展了农村生产力。 2012 年党的十八大以来,经过八年的持续奋斗, 我国的脱贫攻坚工作取得了巨大的

成就, 农村正在发生翻天覆地的变化。

10. (1)事件:北魏孝文帝改革。

影响: 加强了游牧民族对华夏身份的认同,有利于民族交融; 为隋唐服制的形成奠定了基础;推动了民族

间的文化交流与共享;促进了对中华文化的认同。

(2)变化: 面料种类增加; 服装消费观念更立足当下;颜色偏向素雅;样式简化且更加凸显身材。

原因: 鸦片战争后中国被迫开放,西方工业化产品大量进入中国市场; 西方的生活观念也传入中国; 辛亥

革命推翻了专制政体,社会上出现了自由平等的新风尚。

(3)工业革命期间, 生产工具和技术的变革使得服装风格更趋简单; 休闲活动和教育的发展使得服装的种类 更加丰富, 适应于不同场所和需要; 女性进入职场,着装更加简洁干练;女权主义运动的兴起, 给服装赋

予了一定的政治意义,在一定程度上也促进了女性着装风格的变化。

(4)铭刻历史记忆; 塑造职业形象;弘扬民族文化等。

【详解】(1)事件: 根据材料一中的“北魏鲜卑人 ……通过实行中原冕服制度来彰显自己的华夏身份” ,结 合所学可知,北魏孝文帝汉化改革中便有穿汉服的改革措施, 因此南北朝时期促进多民族服饰融合的代表 性事件是北魏孝文帝改革。影响:根据材料一中的“来彰显自己的华夏身份”可知, 多民族服饰融合加强了 游牧民族对华夏身份的认同,有利于民族交融,促进了少数民族同胞对中华文化的认同;从“使胡服获得 了在中华服饰系统中的合法性地位, 为隋唐服制双轨制的形成奠定了基础”可知, 多民族服饰融合为隋唐 服制的形成奠定了基础; 从“在自身所持的文化观念指导下对他者文化的服饰形制进行改造,以达到共享

的目的”可知,多民族服饰融合推动了民族间的文化交流与共享。

(2)变化: 根据材料二中的“ 除了使用本土的传统面料之外, 像天鹅绒、印花布、机织花边等进口的服饰 材料也得到广泛应用”可知,晚清至民国时期服装的面料种类增加了;从“‘做一件,传三代 ’的观念日渐行 不通”可知,当时的服装消费观念发生变化,更立足当下; 从“ 多倾向于选择鸢(茶褐)、紫、灰青等素雅的 颜色”可知,当时人们选择的颜色偏向素雅;从“为了展示身材曲线, 便服流行束身、窄袖 ……样式也在简

化”可知,当时的服装样式简化且更加凸显身材。

第12页/共13页

原因: 根据材料一中的“进口的服饰材料也得到广泛应用 ……价格比国产丝绸低廉”, 结合所学可知,因为 鸦片战争后中国被迫开放,西方工业化产品大量进入中国市场,所以服饰的面料选择和消费观念发生了变 化;从“辛亥革命后, 妇女多倾向于选择鸢(茶褐)、紫、灰青等素雅的颜色 ……为了展示身材曲线, 便服 流行束身、窄袖”, 结合所学可知,因为辛亥革命推翻了专制政体, 社会上出现了自由平等的新风尚, 所

以服饰开始凸显女性的美丽。

(3)根据材料三中的“缝纫机等新发明使服装变得更加细致和整齐 ……批量成衣也不再华丽,而倾向于简 单”可知, 工业革命期间, 出现了如缝纫机等新的生产工具,技术变革使得服装风格更趋简单、细致和整 齐;从“掀起了一场休闲革命,引出了旅行套装、游泳服、自行车服等的出现 ……运动服逐渐成为了校服 的一种”可知,休闲活动和教育的发展使得服装的种类更加丰富, 适应于不同场所和需要;从“ 中产阶级女 性进入职场 ……开始穿着与主流时尚不同的服装, 凸显简洁与干练”可知,工业革命使女性进入职场,她 们的着装更加简洁干练; 从“将着装改革看作更广泛的争取女性投票权运动的一部分”可知,女权主义运动

的兴起,给服装赋予了一定的政治意义, 在一定程度上也促进了女性着装风格的变化。

(4) 根据所学解读材料四的图表可知,在国庆节这天,国家领导人穿着的服饰都为中山装, 这说明服装 是铭刻历史记忆的载体, 也可以用来弘扬民族文化;从图片反应的不同职业服装不同可知, 服装可以塑造

不同职业的职业形象。

11. (1) ②或⑤ ①或④

(2)示例: 工业革命改变了人们的生活习惯;从④可以看出,第二次工业革命中电灯在家庭中逐渐应用,部 分家庭晚餐时间推后,人们的作息时间有所改变。工业革命改变了生产方式;从③可以看出,随着工业革 命的开展, 越来越多的人离开家庭手工作坊到工厂上班, 工厂制度逐步确立,社会生产方式发生了改变。 【详解】(1)根据所学和材料“19 世纪中期以后英国的社会生活”可知,蒸汽洗衣机、以蒸汽为动力的早期 收割机均是以改良蒸汽机为动力,它们是以第一次工业革命成果为动力的新发明; 结合所学知识可知,新 型化学染料是第二次工业革命的成果,电灯和家庭照明技术得益于电力的广泛使用,它们是第二次工业革

命成果推动的新发明。

(2) 此问相对开放,回答符合下列要点即可, 如, 题目必须符合题意, 论述时,史实要典型,并揭示其 意义, 如, 示例:工业革命改变了人们的生活习惯;根据所学和材料可知, 从④可以看出,第二次工业革 命中电灯在家庭中逐渐应用,部分家庭晚餐时间推后,人们的作息时间有所改变。工业革命改变了生产方 式;根据所学和材料可知,从③可以看出,随着工业革命的开展, 越来越多的人离开家庭手工作坊到工厂

上班, 工厂制度逐步确立,社会生产方式发生了改变。

第13页/共13页

同课章节目录