9《复活》课件(共61张ppt)

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

导入

1887年,托尔斯泰从检察官朋友那里听闻一桩真实案件,深受震撼。两年后,61岁的他毅然提笔,以此案为蓝本,写就了人生中最后一部长篇巨著《复活》。

罗曼·罗兰评价说:“《复活》是托尔斯泰艺术上的一种遗嘱,这是最后的一峰,最高的一峰。”

今天就让我们一起走近这部不朽名著——《复活》。

复活(节选)

第一课时

列夫·托尔斯泰

聂赫留朵夫去监狱探望玛丝洛娃,想要赎罪。玛丝洛娃认出了他, 但表现冷漠, 只想从他身上得到些好处。聂赫留朵夫内心在短暂的动摇后更加坚定地想要拯救她。探监时间到了,聂赫留朵夫表示会再来。

节 选 梗 概

情 节 猜 想

请根据节选部分内容,进行大胆想象,猜一猜聂赫留朵夫和玛丝洛娃之间曾是什么关系?他们之间曾经发生过什么 他们为何会相遇

前 情 提 要

节选部分前面的情节是:玛丝洛娃无辜卷人一起谋财害命官司,蒙冤受屈,即将去服苦役。担任陪审员的贵族聂赫留朵夫在法庭上发现玛丝洛娃正是自己年轻时抛弃了的姑娘,良心深受谴责,经过痛苦的思想斗争,决定去监狱探望玛丝洛娃,祈求宽恕。

探监 ------ 相认 ------ 赎罪

1、如果你是玛丝洛娃,你会怎样面对这个“从天而降”的“渣男”初恋和突如其来的道歉、忏悔呢?整个过程中,玛丝洛娃的真实的反应是什么?(用一个字概括)

品读人物·玛丝洛娃

“笑”

微微一笑

嫣然一笑

看到有钱人,便产生了兴趣,希望获利。

笑盈盈

希望能吸引对方

又嫌恶又娇媚又可怜地微微一笑

怀恨在心,卖弄风情,博取同情

讨好聂赫留朵夫,希望能获得好处

已获得好处,所以变得贪婪,希望获得更多

娇媚的笑

鄙夷不屑的笑

要掩盖内心对聂赫留朵夫的鄙夷,尽力表现得自然

2、玛丝洛娃对聂赫留朵夫多为“媚笑”,只为讨好,那么,作者是通过什么来展现玛丝洛娃对聂赫留朵夫的最真实的情感的呢 (两个字概括)

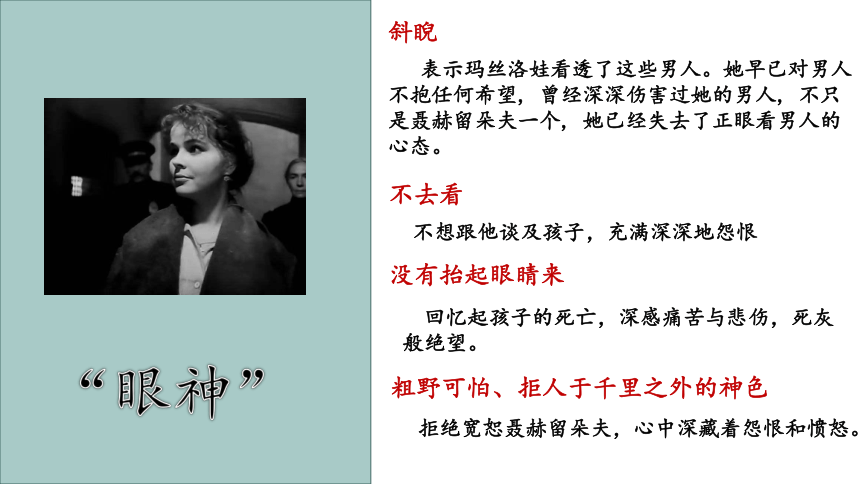

“眼神”

粗野可怕、拒人于千里之外的神色

斜睨

不去看

没有抬起眼睛来

表示玛丝洛娃看透了这些男人。她早已对男人不抱任何希望, 曾经深深伤害过她的男人, 不只是聂赫留朵夫一个, 她已经失去了正眼看男人的心态。

不想跟他谈及孩子,充满深深地怨恨

回忆起孩子的死亡,深感痛苦与悲伤,死灰般绝望。

拒绝宽恕聂赫留朵夫,心中深藏着怨恨和愤怒。

小 结

“笑”代表社会身份中的玛丝洛娃,而“眼神”则代表了心理世界中的玛丝洛娃。前者与玛丝洛娃这十年来的人生遭际有关,后者则代表了玛丝洛娃内心深处对于命运强烈的不满与反抗,情感的创伤始终没有愈合。

节选文本中对“眼神”的写早于“笑”的描述, 这说明:面对聂赫留朵夫的时候, “笑”是玛丝洛娃对自己的控制,而“眼神”中的冰冷、审视、仇恨才是她的内心 界的真实表达。

玛丝洛娃的心理变化图

惊讶----谄媚 买弄 ----痛苦 逃避----利用 冷漠

关注叙事特点

跟《大卫·科波菲尔》的第一人称不同,本文采用的是第三人称叙述,即全知视角。这种视角有何特点和好处?

全知视角的好处

①视角转变自然灵活。如:课文开头主要人物出场,先写了聂赫留朵夫视角下的玛丝洛娃,他熟悉的“温顺表情”就是曾经的回忆在她身上的投射;继而写玛丝洛娃眼中的聂赫留朵夫,“有钱人”既体现了玛丝洛娃的关注点,又借玛丝洛娃的观察不露痕迹地交代了聂赫留朵夫的衣着特点。自由切换的叙述视角使叙事真实而富有变化。

全知视角的好处

②视角广阔,深入心灵。小说节选部分多次以叙述的方式展现主人公的内心世界,如第44段,插叙了玛丝洛娃初见聂赫留朵夫时的感受以及后来的生活际遇;第67段则叙述了聂赫留朵夫思想的变化及其原因,以居高临下的广阔视角准确而真实地刻画了人物的内心世界。

1、与玛丝洛娃见面后,聂赫留朵夫经历了怎样的心理变化过程 你从哪里可以看出

品读人物·聂赫留朵夫

聂赫留朵夫的心理变化图

自求心安式的补过

真诚地唤醒与赎罪

激动、真诚----厌恶、反感----失望、动摇----理解、爱怜

聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼为什么会不断发生变化?

您

你

您

卡秋莎,你

您

“称呼”

人称变换,其实反映了聂赫留朵夫内心激烈的矛盾震荡,表现了他走向“精神复活”时抉择的艰难。在刻画聂赫留朵夫这个形象时,作者将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角直接分析等手法细细展现一个内心矛盾,灵魂痛苦,艰难迈出忏悔第一步的青年贵族形象。

从玛丝洛娃的“真怪”可以想见,在当时, 像聂赫留朵夫这样玩弄女性的贵族青年有很多,属于普遍现象。那么,为何聂赫留朵夫会感到痛苦,进而走上“复活”之路

车尔尼雪夫斯基曾说“托尔斯泰伯爵最感兴趣的, 却是心理过程本身,是这过程的形态和规律,用一个特定的术语来表达,就是心灵的辩证法。将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

精神人格间的博弈与对抗

精神的人

兽性的人

VS

有 何 深 意 ?

多层含义

(1)聂赫留朵夫的“复活”:自省、忏悔、赎罪,获得人性的、精神的、道德的、理想的“复活”;

(2)玛丝洛娃的“复活”:需要被唤醒、被拯救的人,从堕落风尘回归正常生活;

(3)社会的“复活”:包括玛丝洛娃代表的悲苦的堕落的民众的“复活”,聂赫留朵夫代表的空虚的骄奢的贵族的“复活”。

道德的自我完善

在托尔斯泰看来,道德的自我完善便是抛弃利己主义,投身到利他主义中来。一个人,如果仅仅为自己而活,为了自己而不惜牺牲其它人幸福的权利,那就是一个不道德的人,还没有找到生命的意义的人,而生命的真正意义就是在于为了他人牺牲自己。

小说的当下价值

思考探究

一部好小说,永远不会过时。它不仅反映了作者所生活时代的社会面貌,对当下的我们,依然具有启发意义。

请思考回答:这部小说,对我们自己有何启示?

1.人应该具备反省自我、剖析自我的能力

对每个人来说,承认自己的错误都是十分困难的,更难的是从根本上剖析自己,达到灵魂上的焕然一新,在这里托尔斯泰通过聂赫留朵夫给我们上了生动的一课。

人是可以通过自己的力量对自己做灵魂上的洗刷的。只要你有改过自新的坚定意志。

2.人有跨越自己阶级的可能

在日渐对立的社会,很多人一出生就被打上了身份的烙印,阶级和社会地位似乎不可动摇,婚嫁要门当户对,交往朋友要“谈笑有鸿儒”。

托尔斯泰虽然只是贵族的个例,但他让我们看到了一种可能,一种贵族也会背叛自己阶级的可能。

全文总结

真正的人永远根据自己的良知做事,时时刻刻进行自我反省,以避免自己掉入堕落的深渊,即使曾经有过可鄙的生活,浑身罪孽深重,只要敢于呼唤自己的心中的上帝,勇敢面对以前和以后所有的时光,让“精神的人”永远站在“兽性的人”之上,那么就能拯救自己。

资料助学

托尔斯泰(1828-1910)

19世纪俄国批判现实主义文学最著名的代表作家。他出身贵族, 但是热心平民教育和社会进步事业, 强调道德的完善,被奉为道德的楷模, 俄罗斯民族精神的领袖。主要作品有《战争与和平》《安娜卡列尼娜》复活》等。

托尔斯泰(1828-1910)

晚年的托尔斯泰力求简朴, 致力于过平民化的生活, 渴望摆脱自己的贵族阶级身份, 是一个度诚的基督徒,信奉众生平等, 反对一切战争和暴力。但现实情况与他的思想是截然相反的,这就造成了他内心的极大痛苦,却又无法经解。

托尔斯泰(1828-1910)

托尔斯泰现实中的贵族身份与他内心的平民化思想之间的矛盾与冲突。一方面, 他认为众生皆平等,但他自己却是掌握财富的地主,他希望帮助农奴, 但在等级制的巨大差异之下,他所做的努力并没有真正得到农奴阶层的理解。

托尔斯泰主义

一方面, 它体现为对现实的无情批判;另一方面, 它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

复活(节选)

第二课时

列夫·托尔斯泰

学习活动

1.抓住人物心理变化过程,理解托尔斯泰的“心灵辩证法”;

2.学会评价人物形象,并理解作者寄寓的人性理想;

3.探究“复活”的含义,理解作者的真挚情感和深刻思想;

4.结合当下,思考《复活》在今天的思想价值。

活动一

把握人物心理

“心灵辩证法”

俄国批评家车尔尼雪夫斯基认为,托尔斯泰善于通过描写心理变化的过程展示人物的思想性格的演变;他最感兴趣的是这种心理过程本身。他把这种心理描写技巧叫做“心灵辩证法”。

仔细阅读小说,结合聂赫留朵夫以及玛丝洛娃的心理变化,说说托尔斯泰的“心灵辩证法”是如何体现的。

聂赫留朵夫:心理变化

原文描写 心理状态

“不知道该用‘您’还是‘你’,但随即决定用‘您’”

“眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住感情,免得哭出声来”

“我来是要请求你饶恕”

于是又高声地说:“请你饶恕我,我在你面前是有罪的……”

犹豫

激动

不安、愧疚、自责

聂赫留朵夫:心理变化

原文描写 心理状态

望着玛丝洛娃那张变丑的脸,聂赫留朵夫感到一阵惶惑,不知该怎么办

当问起玛丝洛娃为他生下的那个孩子时,聂赫留朵夫“感到脸红了”

当玛丝洛娃突然向他要钱时,他“窘态毕露”,特别是看到“那双妖媚的乌黑发亮的斜睨眼睛”盯着他“那只紧捏着钞票的手”,他不由得想到,“这个女人已经丧失生命了”

惶惑

内疚、感到羞耻

失望、动摇

玛丝洛娃:心理变化

原文描写 心理状态

然后她想到了他那难以理解的残酷,想到了接二连三的屈辱和苦难,这都是紧接着那些醉人的幸福降临和由此而产生的。她感到痛苦,但她无法理解这事。

玛丝洛娃怎么也没想到会看见他,特别是在此时此地,因此最初一刹那,他的出现使她震惊,使她回想起她从不回想的往事。

那种人在需要的时候可以玩弄像她这样的女人,而像她这样的女人也总要尽量从他们身上多弄到些好处。就因为这个缘故,她向他妖媚地笑了笑。她沉默了一会儿,考虑着怎样利用他弄到些好处。

痛苦

震惊

沉默、算计

玛丝洛娃:心理变化

原文描写 心理状态

她又像刚才那样微微一笑。“我想请求您……给些钱,要是您答应的话。不多……只要十个卢布就行。”她突然说。

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。

“您对我来说比妹妹还亲哪!”聂赫留朵夫说。

“真怪!”她又说了一遍,接着摇摇头,向铁栅栏那边走去。

讨好、谄媚

冷漠

鄙夷不屑

小结

这些细腻的心理变化,很好地体现了托尔斯泰的“心灵辩证法”,他善于深入人物内心,抓住人物感情的每一个细微变化,细致描写心理在外界影响下的嬗变过程,并且深入人的意识,充分展现从人物的一种感情向另一种常常是相反的感情转变的过程。

活动二

评价人物形象

思考研讨

1.结合整部小说,尤其注意聂赫留朵夫的前后变化,说说作者在聂赫留朵夫身上寄寓了怎样的人性理想?

聂赫留朵夫经历了从纯洁善良、追求理想,到放纵欲望、走向堕落,再到从忏悔走向人性复活这三个阶段。

他的复活是精神的人最终战胜了兽性的人的体现,揭示了从个人到社会都要走向救赎的复活之路这个主题。

思考研讨

2.文中共写了玛丝洛娃的几次笑?通过这几次笑的神态描写,托尔斯泰要塑造出玛丝洛娃怎样的精神状态?

四次“笑”

这四次笑可以分为两种:

一种是对聂赫留朵夫的讨好献媚,一种是对他的鄙夷。

通过这些描写可以看出,这个时候的玛丝洛娃已经完全丧失了少女时代的纯真,她身上浓重地刻下了以往生活的印记,在行为上已经堕落成一个真正的妓女,但同时她又没有完全泯灭良知和混淆是非观念,爱恨情仇在她心里分得非常清楚,对聂赫留朵夫骨子里的鄙薄,这是她觉醒的前提条件。

这些生动的神态描写,正体现了玛丝洛娃内心的丰富性。

思考研讨

3.有人认为,在作者笔下,玛丝洛娃这个人物比聂赫留朵夫更有光彩。请谈谈你的理解。

人物比较

玛丝洛娃的人物形象“更有光彩”是因为她更为真实,她的“复活”之路来得更为真实,她的人生经历使她对“聂赫留朵夫”们怀有深深的痛恨,因而她再三拒绝被救赎,而此后她拒绝聂赫留朵夫,选择与革命者西蒙松结合,也是她更为现实的选择——在当时的社会,平民与贵族之间的鸿沟是无从跨越的。

人物比较

而聂赫留朵夫是“托尔斯泰主义”的化身,他的“复活”在当时的社会背景下,缺乏足够的依据,他主动对自己所在的贵族阶级进行批判,并散尽家财等行为,都只能在虚构的理想世界里发生,这种“信仰”根本不可能普及。

活动三

理解小说主题

合作探究

小说以“复活”为题,这里的“复活”指谁,有什么特殊含义?

多层含义

(1)聂赫留朵夫的“复活”:自省、忏悔、赎罪,获得人性的、精神的、道德的、理想的“复活”;

(2)玛丝洛娃的“复活”:需要被唤醒、被拯救的人,从堕落风尘回归正常生活;

(3)社会的“复活”:包括玛丝洛娃代表的悲苦的堕落的民众的“复活”,聂赫留朵夫代表的空虚的骄奢的贵族的“复活”。

道德的自我完善

在托尔斯泰看来,道德的自我完善便是抛弃利己主义,投身到利他主义中来。一个人,如果仅仅为自己而活,为了自己而不惜牺牲其它人幸福的权利,那就是一个不道德的人,还没有找到生命的意义的人,而生命的真正意义就是在于为了他人牺牲自己。

活动四

小说的当下价值

思考探究

一部好小说,永远不会过时。它不仅反映了作者所生活时代的社会面貌,对当下的我们,依然具有启发意义。

请思考回答:这部小说,在当下有怎样的思想价值?

1.人应该具备反省自我、剖析自我的能力

对每个人来说,承认自己的错误都是十分困难的,更难的是从根本上剖析自己,达到灵魂上的焕然一新,在这里托尔斯泰通过聂赫留朵夫给我们上了生动的一课。

人是可以通过自己的力量对自己做灵魂上的洗刷的。只要你有改过自新的坚定意志。

2.人有跨越自己阶级的可能

在日渐对立的社会,很多人一出生就被打上了身份的烙印,阶级和社会地位似乎不可动摇,婚嫁要门当户对,交往朋友要“谈笑有鸿儒”。

托尔斯泰虽然只是贵族的个例,但他让我们看到了一种可能,一种贵族也会背叛自己阶级的可能。

全文总结

真正的人永远根据自己的良知做事,时时刻刻进行自我反省,以避免自己掉入堕落的深渊,即使曾经有过可鄙的生活,浑身罪孽深重,只要敢于呼唤自己的心中的上帝,勇敢面对以前和以后所有的时光,让“精神的人”永远站在“兽性的人”之上,那么就能拯救自己。

课后拓展

不妨阅读小说的其他章节,对故事和人物作更多的了解。

导入

1887年,托尔斯泰从检察官朋友那里听闻一桩真实案件,深受震撼。两年后,61岁的他毅然提笔,以此案为蓝本,写就了人生中最后一部长篇巨著《复活》。

罗曼·罗兰评价说:“《复活》是托尔斯泰艺术上的一种遗嘱,这是最后的一峰,最高的一峰。”

今天就让我们一起走近这部不朽名著——《复活》。

复活(节选)

第一课时

列夫·托尔斯泰

聂赫留朵夫去监狱探望玛丝洛娃,想要赎罪。玛丝洛娃认出了他, 但表现冷漠, 只想从他身上得到些好处。聂赫留朵夫内心在短暂的动摇后更加坚定地想要拯救她。探监时间到了,聂赫留朵夫表示会再来。

节 选 梗 概

情 节 猜 想

请根据节选部分内容,进行大胆想象,猜一猜聂赫留朵夫和玛丝洛娃之间曾是什么关系?他们之间曾经发生过什么 他们为何会相遇

前 情 提 要

节选部分前面的情节是:玛丝洛娃无辜卷人一起谋财害命官司,蒙冤受屈,即将去服苦役。担任陪审员的贵族聂赫留朵夫在法庭上发现玛丝洛娃正是自己年轻时抛弃了的姑娘,良心深受谴责,经过痛苦的思想斗争,决定去监狱探望玛丝洛娃,祈求宽恕。

探监 ------ 相认 ------ 赎罪

1、如果你是玛丝洛娃,你会怎样面对这个“从天而降”的“渣男”初恋和突如其来的道歉、忏悔呢?整个过程中,玛丝洛娃的真实的反应是什么?(用一个字概括)

品读人物·玛丝洛娃

“笑”

微微一笑

嫣然一笑

看到有钱人,便产生了兴趣,希望获利。

笑盈盈

希望能吸引对方

又嫌恶又娇媚又可怜地微微一笑

怀恨在心,卖弄风情,博取同情

讨好聂赫留朵夫,希望能获得好处

已获得好处,所以变得贪婪,希望获得更多

娇媚的笑

鄙夷不屑的笑

要掩盖内心对聂赫留朵夫的鄙夷,尽力表现得自然

2、玛丝洛娃对聂赫留朵夫多为“媚笑”,只为讨好,那么,作者是通过什么来展现玛丝洛娃对聂赫留朵夫的最真实的情感的呢 (两个字概括)

“眼神”

粗野可怕、拒人于千里之外的神色

斜睨

不去看

没有抬起眼睛来

表示玛丝洛娃看透了这些男人。她早已对男人不抱任何希望, 曾经深深伤害过她的男人, 不只是聂赫留朵夫一个, 她已经失去了正眼看男人的心态。

不想跟他谈及孩子,充满深深地怨恨

回忆起孩子的死亡,深感痛苦与悲伤,死灰般绝望。

拒绝宽恕聂赫留朵夫,心中深藏着怨恨和愤怒。

小 结

“笑”代表社会身份中的玛丝洛娃,而“眼神”则代表了心理世界中的玛丝洛娃。前者与玛丝洛娃这十年来的人生遭际有关,后者则代表了玛丝洛娃内心深处对于命运强烈的不满与反抗,情感的创伤始终没有愈合。

节选文本中对“眼神”的写早于“笑”的描述, 这说明:面对聂赫留朵夫的时候, “笑”是玛丝洛娃对自己的控制,而“眼神”中的冰冷、审视、仇恨才是她的内心 界的真实表达。

玛丝洛娃的心理变化图

惊讶----谄媚 买弄 ----痛苦 逃避----利用 冷漠

关注叙事特点

跟《大卫·科波菲尔》的第一人称不同,本文采用的是第三人称叙述,即全知视角。这种视角有何特点和好处?

全知视角的好处

①视角转变自然灵活。如:课文开头主要人物出场,先写了聂赫留朵夫视角下的玛丝洛娃,他熟悉的“温顺表情”就是曾经的回忆在她身上的投射;继而写玛丝洛娃眼中的聂赫留朵夫,“有钱人”既体现了玛丝洛娃的关注点,又借玛丝洛娃的观察不露痕迹地交代了聂赫留朵夫的衣着特点。自由切换的叙述视角使叙事真实而富有变化。

全知视角的好处

②视角广阔,深入心灵。小说节选部分多次以叙述的方式展现主人公的内心世界,如第44段,插叙了玛丝洛娃初见聂赫留朵夫时的感受以及后来的生活际遇;第67段则叙述了聂赫留朵夫思想的变化及其原因,以居高临下的广阔视角准确而真实地刻画了人物的内心世界。

1、与玛丝洛娃见面后,聂赫留朵夫经历了怎样的心理变化过程 你从哪里可以看出

品读人物·聂赫留朵夫

聂赫留朵夫的心理变化图

自求心安式的补过

真诚地唤醒与赎罪

激动、真诚----厌恶、反感----失望、动摇----理解、爱怜

聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼为什么会不断发生变化?

您

你

您

卡秋莎,你

您

“称呼”

人称变换,其实反映了聂赫留朵夫内心激烈的矛盾震荡,表现了他走向“精神复活”时抉择的艰难。在刻画聂赫留朵夫这个形象时,作者将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角直接分析等手法细细展现一个内心矛盾,灵魂痛苦,艰难迈出忏悔第一步的青年贵族形象。

从玛丝洛娃的“真怪”可以想见,在当时, 像聂赫留朵夫这样玩弄女性的贵族青年有很多,属于普遍现象。那么,为何聂赫留朵夫会感到痛苦,进而走上“复活”之路

车尔尼雪夫斯基曾说“托尔斯泰伯爵最感兴趣的, 却是心理过程本身,是这过程的形态和规律,用一个特定的术语来表达,就是心灵的辩证法。将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

精神人格间的博弈与对抗

精神的人

兽性的人

VS

有 何 深 意 ?

多层含义

(1)聂赫留朵夫的“复活”:自省、忏悔、赎罪,获得人性的、精神的、道德的、理想的“复活”;

(2)玛丝洛娃的“复活”:需要被唤醒、被拯救的人,从堕落风尘回归正常生活;

(3)社会的“复活”:包括玛丝洛娃代表的悲苦的堕落的民众的“复活”,聂赫留朵夫代表的空虚的骄奢的贵族的“复活”。

道德的自我完善

在托尔斯泰看来,道德的自我完善便是抛弃利己主义,投身到利他主义中来。一个人,如果仅仅为自己而活,为了自己而不惜牺牲其它人幸福的权利,那就是一个不道德的人,还没有找到生命的意义的人,而生命的真正意义就是在于为了他人牺牲自己。

小说的当下价值

思考探究

一部好小说,永远不会过时。它不仅反映了作者所生活时代的社会面貌,对当下的我们,依然具有启发意义。

请思考回答:这部小说,对我们自己有何启示?

1.人应该具备反省自我、剖析自我的能力

对每个人来说,承认自己的错误都是十分困难的,更难的是从根本上剖析自己,达到灵魂上的焕然一新,在这里托尔斯泰通过聂赫留朵夫给我们上了生动的一课。

人是可以通过自己的力量对自己做灵魂上的洗刷的。只要你有改过自新的坚定意志。

2.人有跨越自己阶级的可能

在日渐对立的社会,很多人一出生就被打上了身份的烙印,阶级和社会地位似乎不可动摇,婚嫁要门当户对,交往朋友要“谈笑有鸿儒”。

托尔斯泰虽然只是贵族的个例,但他让我们看到了一种可能,一种贵族也会背叛自己阶级的可能。

全文总结

真正的人永远根据自己的良知做事,时时刻刻进行自我反省,以避免自己掉入堕落的深渊,即使曾经有过可鄙的生活,浑身罪孽深重,只要敢于呼唤自己的心中的上帝,勇敢面对以前和以后所有的时光,让“精神的人”永远站在“兽性的人”之上,那么就能拯救自己。

资料助学

托尔斯泰(1828-1910)

19世纪俄国批判现实主义文学最著名的代表作家。他出身贵族, 但是热心平民教育和社会进步事业, 强调道德的完善,被奉为道德的楷模, 俄罗斯民族精神的领袖。主要作品有《战争与和平》《安娜卡列尼娜》复活》等。

托尔斯泰(1828-1910)

晚年的托尔斯泰力求简朴, 致力于过平民化的生活, 渴望摆脱自己的贵族阶级身份, 是一个度诚的基督徒,信奉众生平等, 反对一切战争和暴力。但现实情况与他的思想是截然相反的,这就造成了他内心的极大痛苦,却又无法经解。

托尔斯泰(1828-1910)

托尔斯泰现实中的贵族身份与他内心的平民化思想之间的矛盾与冲突。一方面, 他认为众生皆平等,但他自己却是掌握财富的地主,他希望帮助农奴, 但在等级制的巨大差异之下,他所做的努力并没有真正得到农奴阶层的理解。

托尔斯泰主义

一方面, 它体现为对现实的无情批判;另一方面, 它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

复活(节选)

第二课时

列夫·托尔斯泰

学习活动

1.抓住人物心理变化过程,理解托尔斯泰的“心灵辩证法”;

2.学会评价人物形象,并理解作者寄寓的人性理想;

3.探究“复活”的含义,理解作者的真挚情感和深刻思想;

4.结合当下,思考《复活》在今天的思想价值。

活动一

把握人物心理

“心灵辩证法”

俄国批评家车尔尼雪夫斯基认为,托尔斯泰善于通过描写心理变化的过程展示人物的思想性格的演变;他最感兴趣的是这种心理过程本身。他把这种心理描写技巧叫做“心灵辩证法”。

仔细阅读小说,结合聂赫留朵夫以及玛丝洛娃的心理变化,说说托尔斯泰的“心灵辩证法”是如何体现的。

聂赫留朵夫:心理变化

原文描写 心理状态

“不知道该用‘您’还是‘你’,但随即决定用‘您’”

“眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住感情,免得哭出声来”

“我来是要请求你饶恕”

于是又高声地说:“请你饶恕我,我在你面前是有罪的……”

犹豫

激动

不安、愧疚、自责

聂赫留朵夫:心理变化

原文描写 心理状态

望着玛丝洛娃那张变丑的脸,聂赫留朵夫感到一阵惶惑,不知该怎么办

当问起玛丝洛娃为他生下的那个孩子时,聂赫留朵夫“感到脸红了”

当玛丝洛娃突然向他要钱时,他“窘态毕露”,特别是看到“那双妖媚的乌黑发亮的斜睨眼睛”盯着他“那只紧捏着钞票的手”,他不由得想到,“这个女人已经丧失生命了”

惶惑

内疚、感到羞耻

失望、动摇

玛丝洛娃:心理变化

原文描写 心理状态

然后她想到了他那难以理解的残酷,想到了接二连三的屈辱和苦难,这都是紧接着那些醉人的幸福降临和由此而产生的。她感到痛苦,但她无法理解这事。

玛丝洛娃怎么也没想到会看见他,特别是在此时此地,因此最初一刹那,他的出现使她震惊,使她回想起她从不回想的往事。

那种人在需要的时候可以玩弄像她这样的女人,而像她这样的女人也总要尽量从他们身上多弄到些好处。就因为这个缘故,她向他妖媚地笑了笑。她沉默了一会儿,考虑着怎样利用他弄到些好处。

痛苦

震惊

沉默、算计

玛丝洛娃:心理变化

原文描写 心理状态

她又像刚才那样微微一笑。“我想请求您……给些钱,要是您答应的话。不多……只要十个卢布就行。”她突然说。

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。

“您对我来说比妹妹还亲哪!”聂赫留朵夫说。

“真怪!”她又说了一遍,接着摇摇头,向铁栅栏那边走去。

讨好、谄媚

冷漠

鄙夷不屑

小结

这些细腻的心理变化,很好地体现了托尔斯泰的“心灵辩证法”,他善于深入人物内心,抓住人物感情的每一个细微变化,细致描写心理在外界影响下的嬗变过程,并且深入人的意识,充分展现从人物的一种感情向另一种常常是相反的感情转变的过程。

活动二

评价人物形象

思考研讨

1.结合整部小说,尤其注意聂赫留朵夫的前后变化,说说作者在聂赫留朵夫身上寄寓了怎样的人性理想?

聂赫留朵夫经历了从纯洁善良、追求理想,到放纵欲望、走向堕落,再到从忏悔走向人性复活这三个阶段。

他的复活是精神的人最终战胜了兽性的人的体现,揭示了从个人到社会都要走向救赎的复活之路这个主题。

思考研讨

2.文中共写了玛丝洛娃的几次笑?通过这几次笑的神态描写,托尔斯泰要塑造出玛丝洛娃怎样的精神状态?

四次“笑”

这四次笑可以分为两种:

一种是对聂赫留朵夫的讨好献媚,一种是对他的鄙夷。

通过这些描写可以看出,这个时候的玛丝洛娃已经完全丧失了少女时代的纯真,她身上浓重地刻下了以往生活的印记,在行为上已经堕落成一个真正的妓女,但同时她又没有完全泯灭良知和混淆是非观念,爱恨情仇在她心里分得非常清楚,对聂赫留朵夫骨子里的鄙薄,这是她觉醒的前提条件。

这些生动的神态描写,正体现了玛丝洛娃内心的丰富性。

思考研讨

3.有人认为,在作者笔下,玛丝洛娃这个人物比聂赫留朵夫更有光彩。请谈谈你的理解。

人物比较

玛丝洛娃的人物形象“更有光彩”是因为她更为真实,她的“复活”之路来得更为真实,她的人生经历使她对“聂赫留朵夫”们怀有深深的痛恨,因而她再三拒绝被救赎,而此后她拒绝聂赫留朵夫,选择与革命者西蒙松结合,也是她更为现实的选择——在当时的社会,平民与贵族之间的鸿沟是无从跨越的。

人物比较

而聂赫留朵夫是“托尔斯泰主义”的化身,他的“复活”在当时的社会背景下,缺乏足够的依据,他主动对自己所在的贵族阶级进行批判,并散尽家财等行为,都只能在虚构的理想世界里发生,这种“信仰”根本不可能普及。

活动三

理解小说主题

合作探究

小说以“复活”为题,这里的“复活”指谁,有什么特殊含义?

多层含义

(1)聂赫留朵夫的“复活”:自省、忏悔、赎罪,获得人性的、精神的、道德的、理想的“复活”;

(2)玛丝洛娃的“复活”:需要被唤醒、被拯救的人,从堕落风尘回归正常生活;

(3)社会的“复活”:包括玛丝洛娃代表的悲苦的堕落的民众的“复活”,聂赫留朵夫代表的空虚的骄奢的贵族的“复活”。

道德的自我完善

在托尔斯泰看来,道德的自我完善便是抛弃利己主义,投身到利他主义中来。一个人,如果仅仅为自己而活,为了自己而不惜牺牲其它人幸福的权利,那就是一个不道德的人,还没有找到生命的意义的人,而生命的真正意义就是在于为了他人牺牲自己。

活动四

小说的当下价值

思考探究

一部好小说,永远不会过时。它不仅反映了作者所生活时代的社会面貌,对当下的我们,依然具有启发意义。

请思考回答:这部小说,在当下有怎样的思想价值?

1.人应该具备反省自我、剖析自我的能力

对每个人来说,承认自己的错误都是十分困难的,更难的是从根本上剖析自己,达到灵魂上的焕然一新,在这里托尔斯泰通过聂赫留朵夫给我们上了生动的一课。

人是可以通过自己的力量对自己做灵魂上的洗刷的。只要你有改过自新的坚定意志。

2.人有跨越自己阶级的可能

在日渐对立的社会,很多人一出生就被打上了身份的烙印,阶级和社会地位似乎不可动摇,婚嫁要门当户对,交往朋友要“谈笑有鸿儒”。

托尔斯泰虽然只是贵族的个例,但他让我们看到了一种可能,一种贵族也会背叛自己阶级的可能。

全文总结

真正的人永远根据自己的良知做事,时时刻刻进行自我反省,以避免自己掉入堕落的深渊,即使曾经有过可鄙的生活,浑身罪孽深重,只要敢于呼唤自己的心中的上帝,勇敢面对以前和以后所有的时光,让“精神的人”永远站在“兽性的人”之上,那么就能拯救自己。

课后拓展

不妨阅读小说的其他章节,对故事和人物作更多的了解。