甘肃省武威市2023-2024学年高三上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省武威市2023-2024学年高三上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-08 14:07:37 | ||

图片预览

文档简介

武威市2023-2024学年高三上学期期末考试

历史试题

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出豹四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.孔子在为《周易》撰写的《文言传》中说:“上下无常,非为邪也。注退无恒,非离群也。君子进德修业,欲及时也,故无咎。”这表明孔子

A.主张与时进退B.敦行民本息想

C.痛惜礼乐崩坏D.重视道德怪养

2.汉初诸吕叛乱时,郡县官吏消极观望,未闻有讨伐诸吕者。在此青况下,齐王刘襄、琅哪王刘泽等刘氏子弟发兵讨伐,一举平息了诸吕叛乱。这一现象反映

A.官僚体制忽视政治忠诚B.血缘政治具有正向效益

C.外戚干政助推王国崛起D.郡国并行钊弱中央集权

3.表1为南朝刘宋时期(420-479年)江西境内受封食邑成员简表(部分)。此表可用来研究南

朝刘宋时期

A.宗法制对政治的影响B.区域性商业发展状况

C.江西在南方政权的地位D.封建庄园经济的发展

4.妈祖信俗起源于宋代福建嵋洲岛,自元代起,妈祖信俗逐渐国际化并沿着海上丝绸之路的路线逐渐传播到亚洲沿海各地。推动妈祖信俗国际化的主要因素是

A.航海技术的进步B.外迁人口的增多

C.政府的大力提倡D.国力的持续强盛

5.乾隆二十二年(1757年),山东巡抚阿尔泰上奏,提出“编查(户口)务在详悉,稽数宜归核实、

保甲宜慎选充当,上司宜严加查察”;强调要做到“每至一乡一庄,逐户查明姓名、年貌、丁口、执业及有无地亩一面按户填给门牌一面造册存案”。该疏奏旨在

A.完善中央集权体制B.增加政府赋税来源

C.禁止民间人口流动D.强化基层社会治理

6.太平天国运动期间,曾国藩不但在军中发放“四书”、《孝经》,还亲自拟定《爱民歌》《劝汽营官四条》《扎营之规》《行路之规》《开仗条规》等军队纪律条例。曾国藩此举

A.推动了军事训练近代化B.革除了八旗制度的陋习

C.有利于强化部队凝聚力D.意在彰显天朝威仪气度

7. 1912年1月,孙中山在参议院成立会上说:“矧当北虏未灭,战云方急,立法事业,在与戎机相待(凭借、依靠)为用。”随后,他又属意制定五权宪法,并将宋教仁草拟的《中华民国临时政府组织法草案》提交参议院,“以资参叙”。这表明

A.革命党人贯彻民主共和的理念B.钊备时约法》得到了实施

C.议会成为革命政府的权力中心D.法制工作成为施政重心

8. 1941年,中共中央军委在下发的《抗日根据地军事建设》文件中写道:“国民党已两年未向(八路军、新四军)发一颗子弹,将来发给的可能也很少。”由此可推知,中共领导的敌后抗战

A.实现了装备自给自足B.不受国民政府关注

C.坚持以自力更生为主D.主要依靠国际援助

9.新中国成立伊始,有经济学家提出,政府应采取措施促进私企与国企的配合,统一调整生产资料的分配,减少投资和生产的盲目性,也让资本家有贯彻国家产销计划的动力。与此同时,政府应将工人失业救济与企业经营分离。这些主张

A.是对社会主义分配制度的探索B.体现了反帝反封建的时代诉求

C.有利于国民经济的恢复和发展D.旨在推动生产资料所有制改造

10.新时代中国明确提出共商共建共享的全球治理观,坚持国家不论大小一律平等,主张各国对话协商、妥处分歧,反对单边主义,践行真正的多边主义,主张各国共享全球发展与治理成果。这体现了新时代的中国

A.推动构建人类命运共同体B.发展以联合国为中心的外交

C.注重发展睦邻间友好关系D.承担起超级大国的国际义务

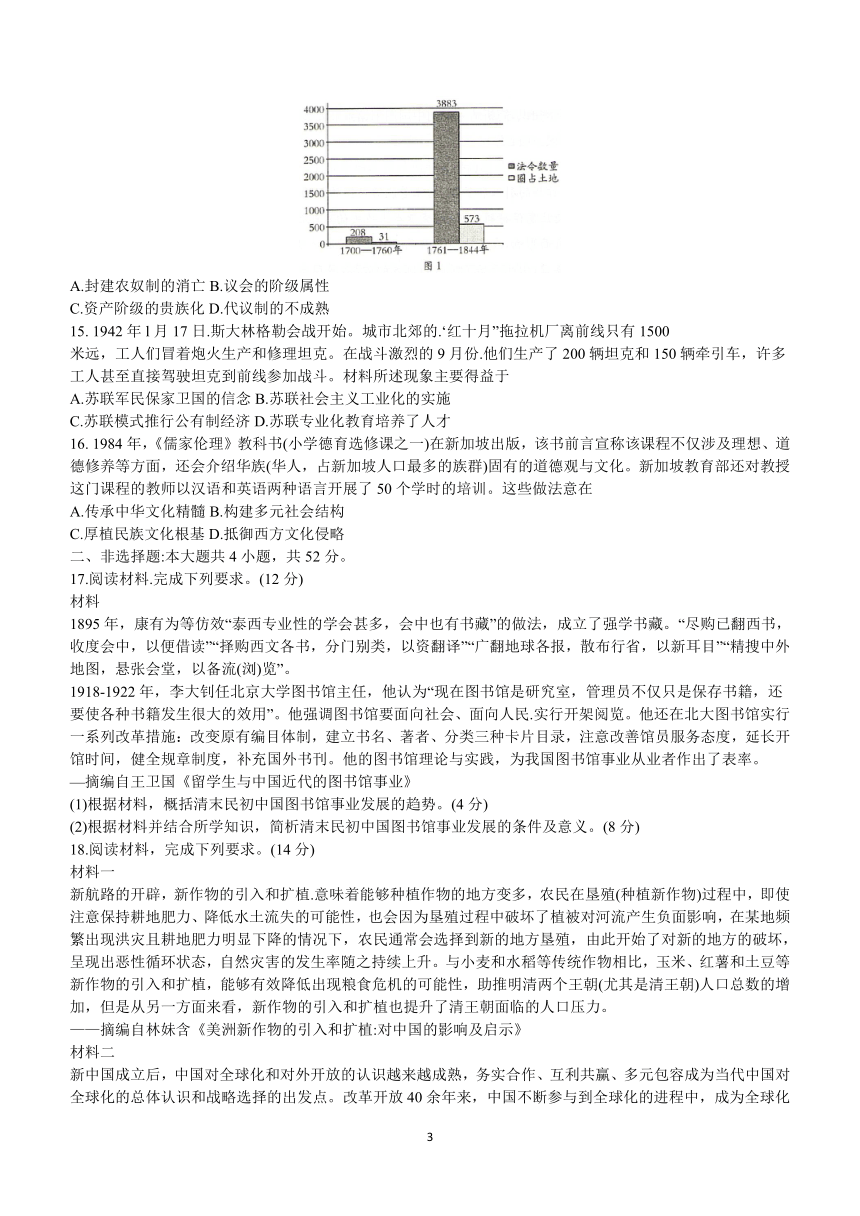

11.表2所示为某校研究小组对古代区域文明特征的分类。他们可据此得出的合理推论是

A.亚非两洲的文明起源早于欧洲B.经济形态决定国家疆域的规模

C.人类文明一体化特征不断显现D.早期文明深受自然环境的影响

12. 11世纪以来,天主教会一直追求统治世界,就事实而言,它在西欧大肆宣扬君权神授理论,而教皇则是神的代言人,只有教皇能处理皇帝:它还将所有“异教”邪魔化,频频动员各国君主组织军队加以“狩猎”或征伐。据此可知,中世纪后期的天主教会

A.受到人文主义思潮影响B.重新诊释了教规和教义

C.得到各国王权大力支持D.极力扩充政治上的权势

13. 1796年,华盛顿认为:“在这样一个权力得到适当分配和调节的政府里,自由本身将会从中找到它最可靠的保护者。”其中,“最可靠的保护者”指的是

A.宪法体现的原则B.代议制政体C.两党制D.文官制

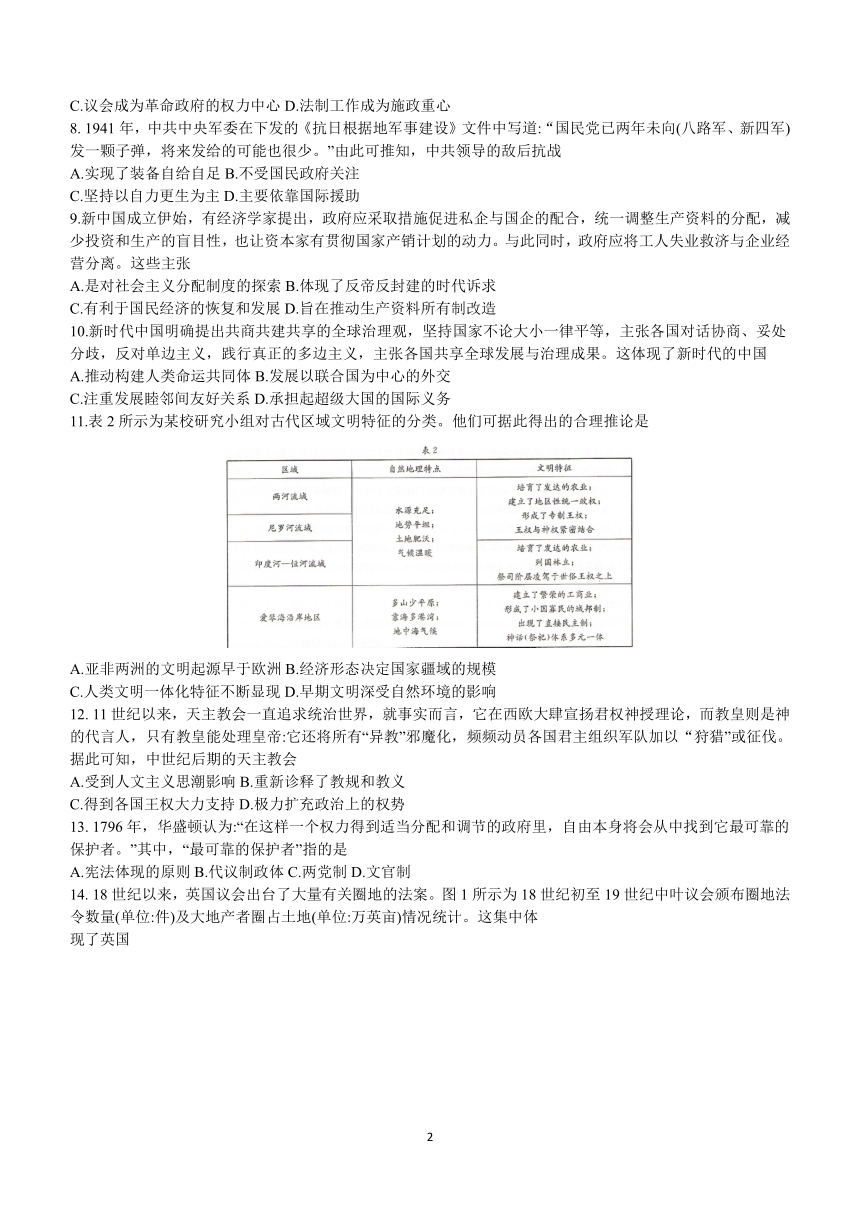

14. 18世纪以来,英国议会出台了大量有关圈地的法案。图1所示为18世纪初至19世纪中叶议会颁布圈地法令数量(单位:件)及大地产者圈占土地(单位:万英亩)情况统计。这集中体

现了英国

A.封建农奴制的消亡B.议会的阶级属性

C.资产阶级的贵族化D.代议制的不成熟

15. 1942年l月17日.斯大林格勒会战开始。城市北郊的.‘红十月”拖拉机厂离前线只有1500

米远,工人们冒着炮火生产和修理坦克。在战斗激烈的9月份.他们生产了200辆坦克和150辆牵引车,许多工人甚至直接驾驶坦克到前线参加战斗。材料所述现象主要得益于

A.苏联军民保家卫国的信念B.苏联社会主义工业化的实施

C.苏联模式推行公有制经济D.苏联专业化教育培养了人才

16. 1984年,《儒家伦理》教科书(小学德育选修课之一)在新加坡出版,该书前言宣称该课程不仅涉及理想、道德修养等方面,还会介绍华族(华人,占新加坡人口最多的族群)固有的道德观与文化。新加坡教育部还对教授这门课程的教师以汉语和英语两种语言开展了50个学时的培训。这些做法意在

A.传承中华文化精髓B.构建多元社会结构

C.厚植民族文化根基D.抵御西方文化侵略

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料.完成下列要求。(12分)

材料

1895年,康有为等仿效“泰西专业性的学会甚多,会中也有书藏”的做法,成立了强学书藏。“尽购已翻西书,收度会中,以便借读”“择购西文各书,分门别类,以资翻译”“广翻地球各报,散布行省,以新耳目”“精搜中外地图,悬张会堂,以备流(浏)览”。

1918-1922年,李大钊任北京大学图书馆主任,他认为“现在图书馆是研究室,管理员不仅只是保存书籍,还要使各种书籍发生很大的效用”。他强调图书馆要面向社会、面向人民.实行开架阅览。他还在北大图书馆实行一系列改革措施:改变原有编目体制,建立书名、著者、分类三种卡片目录,注意改善馆员服务态度,延长开馆时间,健全规章制度,补充国外书刊。他的图书馆理论与实践,为我国图书馆事业从业者作出了表率。

—摘编自王卫国《留学生与中国近代的图书馆事业》

(1)根据材料,概括清末民初中国图书馆事业发展的趋势。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析清末民初中国图书馆事业发展的条件及意义。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

新航路的开辟,新作物的引入和扩植.意味着能够种植作物的地方变多,农民在垦殖(种植新作物)过程中,即使注意保持耕地肥力、降低水土流失的可能性,也会因为垦殖过程中破坏了植被对河流产生负面影响,在某地频繁出现洪灾且耕地肥力明显下降的情况下,农民通常会选择到新的地方垦殖,由此开始了对新的地方的破坏,呈现出恶性循环状态,自然灾害的发生率随之持续上升。与小麦和水稻等传统作物相比,玉米、红薯和土豆等新作物的引入和扩植,能够有效降低出现粮食危机的可能性,助推明清两个王朝(尤其是清王朝)人口总数的增加,但是从另一方面来看,新作物的引入和扩植也提升了清王朝面临的人口压力。

——摘编自林妹含《美洲新作物的引入和扩植:对中国的影响及启示》

材料二

新中国成立后,中国对全球化和对外开放的认识越来越成熟,务实合作、互利共赢、多元包容成为当代中国对全球化的总体认识和战略选择的出发点。改革开放40余年来,中国不断参与到全球化的进程中,成为全球化的最大受益者之一。同时,也肩负起一个大国应有的担当,并开始用自己的能力反哺世界。通过自身发展推动全球化进程,并尝试承担起更多国

际责任,为全球治理创新贡献方案,与国际社会一道推动世界可持续发展。根据国家统计局

统计数据……2021年中国GDP比上年增长8. 1%,经济总量突破110万亿元,占全球经济总量

的近两成,2021年中国经济增长对世界经济增长的贡献率也十分可观。从国内发展到国际秋序维护,中国始终是全球化的正向推动力量。在一次次全球性危机中,中国主动承担大国责任,帮助世界经济走出困境。

——摘编自王辉耀、苗绿《从被动到反哺:中国的全球化之路21世纪的中国与全球化》

(1)根据材料一并结合所学知识,以明清中国为例,简析新航路开辟后物种交流的影啊。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国成为全球化的反哺者的表现,并简析其原因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

20世纪初,以反抗殖民统治、争取民族独立为主要目标的殖民地民族主义席卷亚洲大陆,形成了20世纪亚非拉民族主义运动的第一次浪潮。各种既有民族主义色彩,又有西方先进文化特征的民族主义思潮纷纷兴起,如中国孙中山的民族主义、印度的甘地主义、土耳其的凯末尔主义等,形成了一场出现于亚非拉各国间的民族民主运动。第一次世界大战和十月革命后,现代民族主义运动在全球范围内广泛兴起,亚非拉民族主义运动出现第二次浪潮。第二次世界大战以后,亚非拉国家掀起民族主义运动的第三次浪潮,它们利用本国从传统农业社会向现代工业社会的逐步转化所获得的驱动力,摧垮了帝国主义殖民体系,创建了民族独立国家

—摘编自徐煌《2 0世纪亚非拉国家的民族主义及其对现代化进程的影响》

材料二

第三世界是第二次世界大战后通过民族独立而形成的现代民族国家的集合体,处在现代世界体系中的边缘地区。第三世界国家在现代世界体系中占据着相同的结构性位置,这在一方面决定了建立政治秋序和实现经济发展是它们的核心任务,另一方面也决定了第三世界国家存在着共同的政治主题。二战后,第三世界国家的共同政治主题经历了从政权建设向民主转型的变化,到20世纪80年代,很多第三世界国家在工业化方面取得了重大进展,实现了民主转型,但自由民主体制在第三世界国家建立有效的政治秩序的效果甚为不佳,不仅没能恢复政治秩序与经济发展之间的契合性,而且难以调和政治冲突以及持续动荡的政治局势,进一步打击了第三世界国家经济发展的动力源泉和社会基础。

—摘编自汪仕凯《第三世界的政治主题转换及其对世界政治的影响》

(1)根据材料一概括20世纪以来亚非拉国家民族主义运动的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识.分析二战后第三世界政治主题转换的影响及制约因素。(10分)

20.阅读材料.完成下列要求。( 12分)

材料

关于东汉时期的社会性质,人们有不同的看法。“释放奴脾”是推动“光武中兴”局面出现的重大惠民措施。《后汉书·仲长统传》中也有“豪人之室,连栋数百,膏田满野,奴碑千群,徒附(失去土地被迫依附于豪强的人口)万计”的记载。

有人据此得出,东汉豪强地主势力强盛。为豪强地主劳动的,大多数是没有人身自由的奴碑,所以奴隶是东汉时期主要的劳动者,东汉时期的中国仍处于奴隶社会。

也有人提出,封建制度取代奴隶制度是个漫长的、渐进的过程,东汉时期的中国已进入封建社会,但仍存在奴隶制残余。

—据《后汉书》等整理

从材料中提炼出一个论题(对材料中某一种观点肯定、反对或修改均可).并结合所学知识加以论证。(要求:明确写出论题.持论有据,逻辑清晰。)

高三阶段调考历史参考答案

1.A 2.B 3.D 4.B 5.D 6.C 7.A 8.C 9.C 10.A 11.D 12.D 13.A 14.B

15. B 16. C

17. (1)趋势:从民间自发到国家力量参与;由以搜集、收藏图书为主转为向社会开放阅览、研究;中文图书分类、编目以及图书馆运行管理逐渐科学化、制度化。(4分,答出两点即可)

(2)条件:民族资本主义经济的初步发展;西学东渐的深人;近代学堂教育制度的发展;民众思想的逐步解放;有识之士的推动。(4分,答出两点即可)

意义:有利于中外文献的搜集、整理和保存;有利于国民整体素质的提升;有利于科学研究的进步。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

18. (1)影响:有利于中国的粮食作物多样化;有利于农产品商品化;增加了粮食产量,缓解了中

国的粮食危机,促使人口增加;易导致生态破坏,使自然灾害频繁发生。(6分,答出三点即可)

(2)表现:中国承担起更多国际责任;为全球治理创新贡献方案;成为拉动世界经济的重要引擎;作为国际秩序的维护者;助推世界经济走出困境。(4分,答出两点即可)

原因:改革开放的推行与深化;中国经济发展与综合国力增强;中国对全球化和对外开放的认识越来越成熟;中国以务实合作、互利共赢、多元包容为全球化战略出发点。(4分,答出两点即可)

19. (1)特点:具有民族民主革命双重性质;既追求民族独立,又探索现代化道路;民族主义思潮

具有多样性;受西方国家和俄国十月革命的影响较大;形成多次浪潮;取得显著成果。

(4分,答出两点即可)

(2)影响:推动了第三世界国家的政治民主化与工业化进程;瓦解了世界殖民体系;引发了政局动荡等问题,进而影响了经济的持续发展;促进了第三世界国家对改善国家治理的思考。

(6分,答出三点即可)

制约因素:不合理的国际政治经济秩序的存在;第三世界国家经济基础薄弱;霸权主义与新殖民主义的威胁;世界政治格局演变带来的冲击。(4分,答出两点即可)

20.示例一

论题:东汉时期中国已进人封建社会。(2分)

论证:小农经济是封建社会的经济基础。战国时期,铁制农具和牛耕技术得到推广,各国掀

起了变法运动,封建土地所有制和封建君主专制政体在主要诸侯国先后确立,中国由此进人

封建社会。秦灭六国后,封建生产方式和封建政治制度被推广到全国,使中国成为统一的多

民族封建国家。西汉初年的各项制度基本沿袭自秦朝(“汉承秦制”),封建大一统国家在汉武帝时期出现强盛局面。东汉初年,光武帝释放奴蝉,这一举措有利于小农经济的恢复和发展,得到群众拥护,推动了社会经济发展,也巩固了封建小农经济的社会主流经济形态,土地兼并和豪强地主势力的发展并不能改变社会性质。(8分)

综上所述,中国历史在战国时期基本完成了从奴隶社会到封建社会的过渡,秦汉时期建立起统一多民族封建国家,东汉时期释放奴蝉和豪强地主的崛起,都是封建社会发展的表现。

(2分)

示例二

论题:对东汉时期社会性质的认定需要多种史料相互参照。(2分)

论证:东汉初年大批奴蝉被释放是文献记载的不争史实,但这并不能确证奴隶是当时主要的劳动力。文献记载同样证明,西汉后期土地兼并严重,民众摇役负担沉重,大量农户因之破产而成为流民,当时甚至掀起大规模农民起义,可见国家编户(齐民)和地主庄园上的依附农才是社会劳动力的主体。《后汉书·仲长统传》中的内容不一定是客观记录,可能包含了文人为警示帝王所进行的适当夸张。对东汉时期的社会性质的认定,在文献史料的基础上,还应该综合全国各地的考古资料(如庄园遗迹、墓葬群、画像砖石等),才能得出全面客观的结

论。(8分)

总之,历史是一门讲究史料实证的学科,要得出正确的历史结论必须全面搜集史料并详加考订,切忌以偏概全。(2分)

(“示例”仅作参考,学生若从第二种观点出发,以“历史发展是前进性和曲折性的统一”为视角拟定论题,言之有据亦可酌情给分)

历史试题

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出豹四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.孔子在为《周易》撰写的《文言传》中说:“上下无常,非为邪也。注退无恒,非离群也。君子进德修业,欲及时也,故无咎。”这表明孔子

A.主张与时进退B.敦行民本息想

C.痛惜礼乐崩坏D.重视道德怪养

2.汉初诸吕叛乱时,郡县官吏消极观望,未闻有讨伐诸吕者。在此青况下,齐王刘襄、琅哪王刘泽等刘氏子弟发兵讨伐,一举平息了诸吕叛乱。这一现象反映

A.官僚体制忽视政治忠诚B.血缘政治具有正向效益

C.外戚干政助推王国崛起D.郡国并行钊弱中央集权

3.表1为南朝刘宋时期(420-479年)江西境内受封食邑成员简表(部分)。此表可用来研究南

朝刘宋时期

A.宗法制对政治的影响B.区域性商业发展状况

C.江西在南方政权的地位D.封建庄园经济的发展

4.妈祖信俗起源于宋代福建嵋洲岛,自元代起,妈祖信俗逐渐国际化并沿着海上丝绸之路的路线逐渐传播到亚洲沿海各地。推动妈祖信俗国际化的主要因素是

A.航海技术的进步B.外迁人口的增多

C.政府的大力提倡D.国力的持续强盛

5.乾隆二十二年(1757年),山东巡抚阿尔泰上奏,提出“编查(户口)务在详悉,稽数宜归核实、

保甲宜慎选充当,上司宜严加查察”;强调要做到“每至一乡一庄,逐户查明姓名、年貌、丁口、执业及有无地亩一面按户填给门牌一面造册存案”。该疏奏旨在

A.完善中央集权体制B.增加政府赋税来源

C.禁止民间人口流动D.强化基层社会治理

6.太平天国运动期间,曾国藩不但在军中发放“四书”、《孝经》,还亲自拟定《爱民歌》《劝汽营官四条》《扎营之规》《行路之规》《开仗条规》等军队纪律条例。曾国藩此举

A.推动了军事训练近代化B.革除了八旗制度的陋习

C.有利于强化部队凝聚力D.意在彰显天朝威仪气度

7. 1912年1月,孙中山在参议院成立会上说:“矧当北虏未灭,战云方急,立法事业,在与戎机相待(凭借、依靠)为用。”随后,他又属意制定五权宪法,并将宋教仁草拟的《中华民国临时政府组织法草案》提交参议院,“以资参叙”。这表明

A.革命党人贯彻民主共和的理念B.钊备时约法》得到了实施

C.议会成为革命政府的权力中心D.法制工作成为施政重心

8. 1941年,中共中央军委在下发的《抗日根据地军事建设》文件中写道:“国民党已两年未向(八路军、新四军)发一颗子弹,将来发给的可能也很少。”由此可推知,中共领导的敌后抗战

A.实现了装备自给自足B.不受国民政府关注

C.坚持以自力更生为主D.主要依靠国际援助

9.新中国成立伊始,有经济学家提出,政府应采取措施促进私企与国企的配合,统一调整生产资料的分配,减少投资和生产的盲目性,也让资本家有贯彻国家产销计划的动力。与此同时,政府应将工人失业救济与企业经营分离。这些主张

A.是对社会主义分配制度的探索B.体现了反帝反封建的时代诉求

C.有利于国民经济的恢复和发展D.旨在推动生产资料所有制改造

10.新时代中国明确提出共商共建共享的全球治理观,坚持国家不论大小一律平等,主张各国对话协商、妥处分歧,反对单边主义,践行真正的多边主义,主张各国共享全球发展与治理成果。这体现了新时代的中国

A.推动构建人类命运共同体B.发展以联合国为中心的外交

C.注重发展睦邻间友好关系D.承担起超级大国的国际义务

11.表2所示为某校研究小组对古代区域文明特征的分类。他们可据此得出的合理推论是

A.亚非两洲的文明起源早于欧洲B.经济形态决定国家疆域的规模

C.人类文明一体化特征不断显现D.早期文明深受自然环境的影响

12. 11世纪以来,天主教会一直追求统治世界,就事实而言,它在西欧大肆宣扬君权神授理论,而教皇则是神的代言人,只有教皇能处理皇帝:它还将所有“异教”邪魔化,频频动员各国君主组织军队加以“狩猎”或征伐。据此可知,中世纪后期的天主教会

A.受到人文主义思潮影响B.重新诊释了教规和教义

C.得到各国王权大力支持D.极力扩充政治上的权势

13. 1796年,华盛顿认为:“在这样一个权力得到适当分配和调节的政府里,自由本身将会从中找到它最可靠的保护者。”其中,“最可靠的保护者”指的是

A.宪法体现的原则B.代议制政体C.两党制D.文官制

14. 18世纪以来,英国议会出台了大量有关圈地的法案。图1所示为18世纪初至19世纪中叶议会颁布圈地法令数量(单位:件)及大地产者圈占土地(单位:万英亩)情况统计。这集中体

现了英国

A.封建农奴制的消亡B.议会的阶级属性

C.资产阶级的贵族化D.代议制的不成熟

15. 1942年l月17日.斯大林格勒会战开始。城市北郊的.‘红十月”拖拉机厂离前线只有1500

米远,工人们冒着炮火生产和修理坦克。在战斗激烈的9月份.他们生产了200辆坦克和150辆牵引车,许多工人甚至直接驾驶坦克到前线参加战斗。材料所述现象主要得益于

A.苏联军民保家卫国的信念B.苏联社会主义工业化的实施

C.苏联模式推行公有制经济D.苏联专业化教育培养了人才

16. 1984年,《儒家伦理》教科书(小学德育选修课之一)在新加坡出版,该书前言宣称该课程不仅涉及理想、道德修养等方面,还会介绍华族(华人,占新加坡人口最多的族群)固有的道德观与文化。新加坡教育部还对教授这门课程的教师以汉语和英语两种语言开展了50个学时的培训。这些做法意在

A.传承中华文化精髓B.构建多元社会结构

C.厚植民族文化根基D.抵御西方文化侵略

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料.完成下列要求。(12分)

材料

1895年,康有为等仿效“泰西专业性的学会甚多,会中也有书藏”的做法,成立了强学书藏。“尽购已翻西书,收度会中,以便借读”“择购西文各书,分门别类,以资翻译”“广翻地球各报,散布行省,以新耳目”“精搜中外地图,悬张会堂,以备流(浏)览”。

1918-1922年,李大钊任北京大学图书馆主任,他认为“现在图书馆是研究室,管理员不仅只是保存书籍,还要使各种书籍发生很大的效用”。他强调图书馆要面向社会、面向人民.实行开架阅览。他还在北大图书馆实行一系列改革措施:改变原有编目体制,建立书名、著者、分类三种卡片目录,注意改善馆员服务态度,延长开馆时间,健全规章制度,补充国外书刊。他的图书馆理论与实践,为我国图书馆事业从业者作出了表率。

—摘编自王卫国《留学生与中国近代的图书馆事业》

(1)根据材料,概括清末民初中国图书馆事业发展的趋势。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析清末民初中国图书馆事业发展的条件及意义。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

新航路的开辟,新作物的引入和扩植.意味着能够种植作物的地方变多,农民在垦殖(种植新作物)过程中,即使注意保持耕地肥力、降低水土流失的可能性,也会因为垦殖过程中破坏了植被对河流产生负面影响,在某地频繁出现洪灾且耕地肥力明显下降的情况下,农民通常会选择到新的地方垦殖,由此开始了对新的地方的破坏,呈现出恶性循环状态,自然灾害的发生率随之持续上升。与小麦和水稻等传统作物相比,玉米、红薯和土豆等新作物的引入和扩植,能够有效降低出现粮食危机的可能性,助推明清两个王朝(尤其是清王朝)人口总数的增加,但是从另一方面来看,新作物的引入和扩植也提升了清王朝面临的人口压力。

——摘编自林妹含《美洲新作物的引入和扩植:对中国的影响及启示》

材料二

新中国成立后,中国对全球化和对外开放的认识越来越成熟,务实合作、互利共赢、多元包容成为当代中国对全球化的总体认识和战略选择的出发点。改革开放40余年来,中国不断参与到全球化的进程中,成为全球化的最大受益者之一。同时,也肩负起一个大国应有的担当,并开始用自己的能力反哺世界。通过自身发展推动全球化进程,并尝试承担起更多国

际责任,为全球治理创新贡献方案,与国际社会一道推动世界可持续发展。根据国家统计局

统计数据……2021年中国GDP比上年增长8. 1%,经济总量突破110万亿元,占全球经济总量

的近两成,2021年中国经济增长对世界经济增长的贡献率也十分可观。从国内发展到国际秋序维护,中国始终是全球化的正向推动力量。在一次次全球性危机中,中国主动承担大国责任,帮助世界经济走出困境。

——摘编自王辉耀、苗绿《从被动到反哺:中国的全球化之路21世纪的中国与全球化》

(1)根据材料一并结合所学知识,以明清中国为例,简析新航路开辟后物种交流的影啊。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国成为全球化的反哺者的表现,并简析其原因。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

20世纪初,以反抗殖民统治、争取民族独立为主要目标的殖民地民族主义席卷亚洲大陆,形成了20世纪亚非拉民族主义运动的第一次浪潮。各种既有民族主义色彩,又有西方先进文化特征的民族主义思潮纷纷兴起,如中国孙中山的民族主义、印度的甘地主义、土耳其的凯末尔主义等,形成了一场出现于亚非拉各国间的民族民主运动。第一次世界大战和十月革命后,现代民族主义运动在全球范围内广泛兴起,亚非拉民族主义运动出现第二次浪潮。第二次世界大战以后,亚非拉国家掀起民族主义运动的第三次浪潮,它们利用本国从传统农业社会向现代工业社会的逐步转化所获得的驱动力,摧垮了帝国主义殖民体系,创建了民族独立国家

—摘编自徐煌《2 0世纪亚非拉国家的民族主义及其对现代化进程的影响》

材料二

第三世界是第二次世界大战后通过民族独立而形成的现代民族国家的集合体,处在现代世界体系中的边缘地区。第三世界国家在现代世界体系中占据着相同的结构性位置,这在一方面决定了建立政治秋序和实现经济发展是它们的核心任务,另一方面也决定了第三世界国家存在着共同的政治主题。二战后,第三世界国家的共同政治主题经历了从政权建设向民主转型的变化,到20世纪80年代,很多第三世界国家在工业化方面取得了重大进展,实现了民主转型,但自由民主体制在第三世界国家建立有效的政治秩序的效果甚为不佳,不仅没能恢复政治秩序与经济发展之间的契合性,而且难以调和政治冲突以及持续动荡的政治局势,进一步打击了第三世界国家经济发展的动力源泉和社会基础。

—摘编自汪仕凯《第三世界的政治主题转换及其对世界政治的影响》

(1)根据材料一概括20世纪以来亚非拉国家民族主义运动的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识.分析二战后第三世界政治主题转换的影响及制约因素。(10分)

20.阅读材料.完成下列要求。( 12分)

材料

关于东汉时期的社会性质,人们有不同的看法。“释放奴脾”是推动“光武中兴”局面出现的重大惠民措施。《后汉书·仲长统传》中也有“豪人之室,连栋数百,膏田满野,奴碑千群,徒附(失去土地被迫依附于豪强的人口)万计”的记载。

有人据此得出,东汉豪强地主势力强盛。为豪强地主劳动的,大多数是没有人身自由的奴碑,所以奴隶是东汉时期主要的劳动者,东汉时期的中国仍处于奴隶社会。

也有人提出,封建制度取代奴隶制度是个漫长的、渐进的过程,东汉时期的中国已进入封建社会,但仍存在奴隶制残余。

—据《后汉书》等整理

从材料中提炼出一个论题(对材料中某一种观点肯定、反对或修改均可).并结合所学知识加以论证。(要求:明确写出论题.持论有据,逻辑清晰。)

高三阶段调考历史参考答案

1.A 2.B 3.D 4.B 5.D 6.C 7.A 8.C 9.C 10.A 11.D 12.D 13.A 14.B

15. B 16. C

17. (1)趋势:从民间自发到国家力量参与;由以搜集、收藏图书为主转为向社会开放阅览、研究;中文图书分类、编目以及图书馆运行管理逐渐科学化、制度化。(4分,答出两点即可)

(2)条件:民族资本主义经济的初步发展;西学东渐的深人;近代学堂教育制度的发展;民众思想的逐步解放;有识之士的推动。(4分,答出两点即可)

意义:有利于中外文献的搜集、整理和保存;有利于国民整体素质的提升;有利于科学研究的进步。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

18. (1)影响:有利于中国的粮食作物多样化;有利于农产品商品化;增加了粮食产量,缓解了中

国的粮食危机,促使人口增加;易导致生态破坏,使自然灾害频繁发生。(6分,答出三点即可)

(2)表现:中国承担起更多国际责任;为全球治理创新贡献方案;成为拉动世界经济的重要引擎;作为国际秩序的维护者;助推世界经济走出困境。(4分,答出两点即可)

原因:改革开放的推行与深化;中国经济发展与综合国力增强;中国对全球化和对外开放的认识越来越成熟;中国以务实合作、互利共赢、多元包容为全球化战略出发点。(4分,答出两点即可)

19. (1)特点:具有民族民主革命双重性质;既追求民族独立,又探索现代化道路;民族主义思潮

具有多样性;受西方国家和俄国十月革命的影响较大;形成多次浪潮;取得显著成果。

(4分,答出两点即可)

(2)影响:推动了第三世界国家的政治民主化与工业化进程;瓦解了世界殖民体系;引发了政局动荡等问题,进而影响了经济的持续发展;促进了第三世界国家对改善国家治理的思考。

(6分,答出三点即可)

制约因素:不合理的国际政治经济秩序的存在;第三世界国家经济基础薄弱;霸权主义与新殖民主义的威胁;世界政治格局演变带来的冲击。(4分,答出两点即可)

20.示例一

论题:东汉时期中国已进人封建社会。(2分)

论证:小农经济是封建社会的经济基础。战国时期,铁制农具和牛耕技术得到推广,各国掀

起了变法运动,封建土地所有制和封建君主专制政体在主要诸侯国先后确立,中国由此进人

封建社会。秦灭六国后,封建生产方式和封建政治制度被推广到全国,使中国成为统一的多

民族封建国家。西汉初年的各项制度基本沿袭自秦朝(“汉承秦制”),封建大一统国家在汉武帝时期出现强盛局面。东汉初年,光武帝释放奴蝉,这一举措有利于小农经济的恢复和发展,得到群众拥护,推动了社会经济发展,也巩固了封建小农经济的社会主流经济形态,土地兼并和豪强地主势力的发展并不能改变社会性质。(8分)

综上所述,中国历史在战国时期基本完成了从奴隶社会到封建社会的过渡,秦汉时期建立起统一多民族封建国家,东汉时期释放奴蝉和豪强地主的崛起,都是封建社会发展的表现。

(2分)

示例二

论题:对东汉时期社会性质的认定需要多种史料相互参照。(2分)

论证:东汉初年大批奴蝉被释放是文献记载的不争史实,但这并不能确证奴隶是当时主要的劳动力。文献记载同样证明,西汉后期土地兼并严重,民众摇役负担沉重,大量农户因之破产而成为流民,当时甚至掀起大规模农民起义,可见国家编户(齐民)和地主庄园上的依附农才是社会劳动力的主体。《后汉书·仲长统传》中的内容不一定是客观记录,可能包含了文人为警示帝王所进行的适当夸张。对东汉时期的社会性质的认定,在文献史料的基础上,还应该综合全国各地的考古资料(如庄园遗迹、墓葬群、画像砖石等),才能得出全面客观的结

论。(8分)

总之,历史是一门讲究史料实证的学科,要得出正确的历史结论必须全面搜集史料并详加考订,切忌以偏概全。(2分)

(“示例”仅作参考,学生若从第二种观点出发,以“历史发展是前进性和曲折性的统一”为视角拟定论题,言之有据亦可酌情给分)

同课章节目录