2024年中考语文复习专题课件教材文言文考点讲解-说理篇(41张ppt)

文档属性

| 名称 | 2024年中考语文复习专题课件教材文言文考点讲解-说理篇(41张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 35.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-09 07:47:39 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

2024年中考语文复习专题课件★说理篇

教材文言文考点讲解

考点一:文章道理

【教材设问】

《狼》“思考探究”第二题

找出能够概括文章中心的语句,说说这个故事告诉我们什么道理。

设计意图:引导学生寻找文章中心句,理解故事主旨。

《爱莲说》称莲为“花之君子”,根据课文内容,说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。

设计意图:引导学生在整体把握文章内容的基础上,领悟物象的象征意义。

《河中石兽》“思考探究”第一题

关于如何寻找石兽,从事情的结局来看,寺僧、讲学家都不及老河兵有见识。你从中悟出了怎样的道理?

设计意图:引导学生理解作者的观点。

《爱莲说》“思考探究”第三题

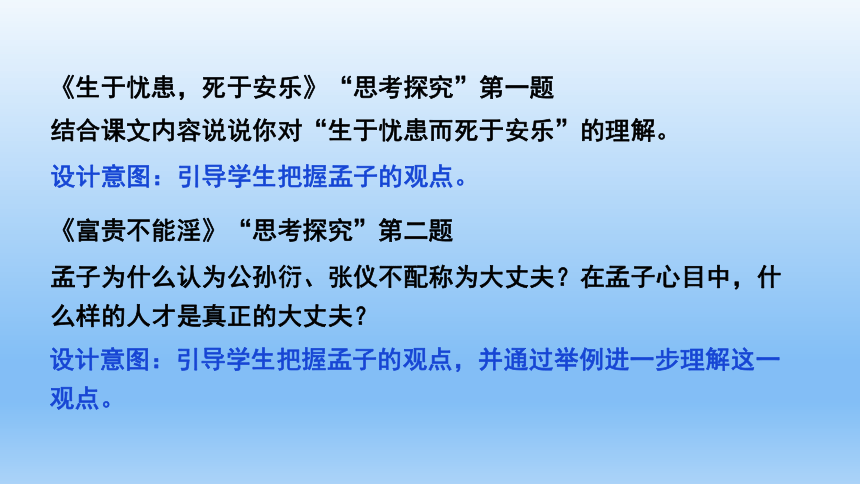

《生于忧患,死于安乐》“思考探究”第一题

结合课文内容说说你对“生于忧患而死于安乐”的理解。

设计意图:引导学生把握孟子的观点。

孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称为大丈夫?在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?

设计意图:引导学生把握孟子的观点,并通过举例进一步理解这一观点。

《富贵不能淫》“思考探究”第二题

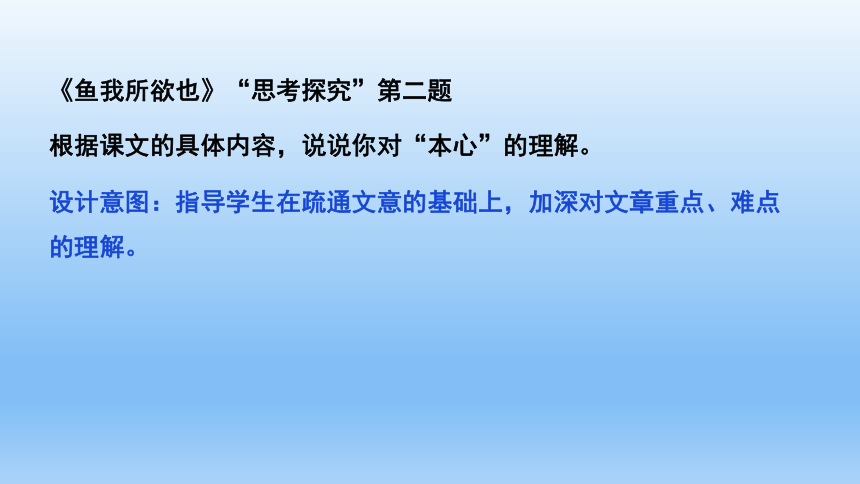

《鱼我所欲也》“思考探究”第二题

根据课文的具体内容,说说你对“本心”的理解。

设计意图:指导学生在疏通文意的基础上,加深对文章重点、难点的理解。

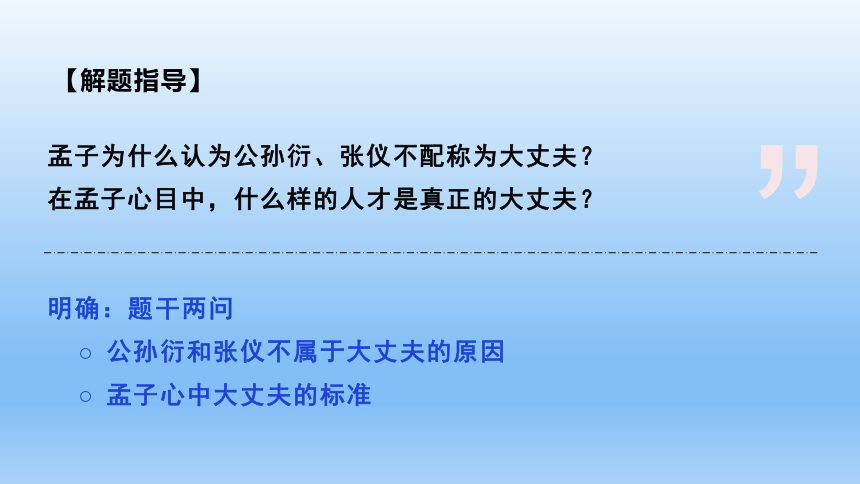

【解题指导】

孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称为大丈夫?

在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?

明确:题干两问

公孙衍和张仪不属于大丈夫的原因

孟子心中大丈夫的标准

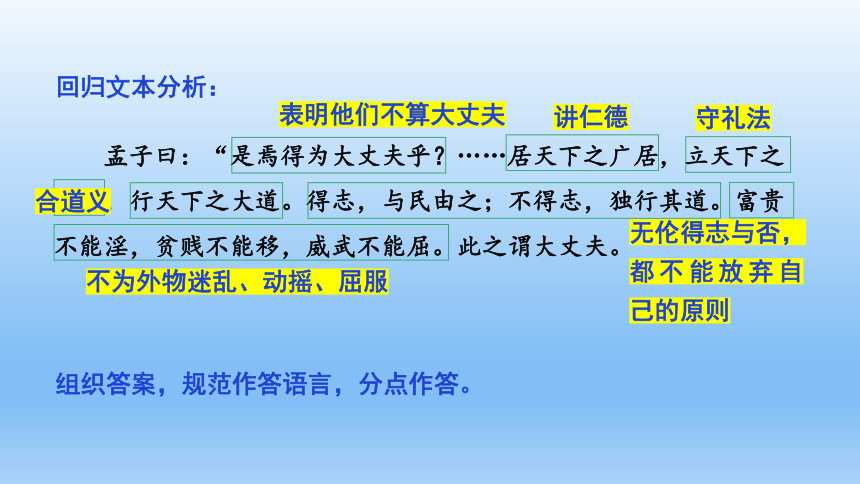

回归文本分析:

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?……居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。

讲仁德

守礼法

无伦得志与否,都不能放弃自己的原则

不为外物迷乱、动摇、屈服

合道义

表明他们不算大丈夫

组织答案,规范作答语言,分点作答。

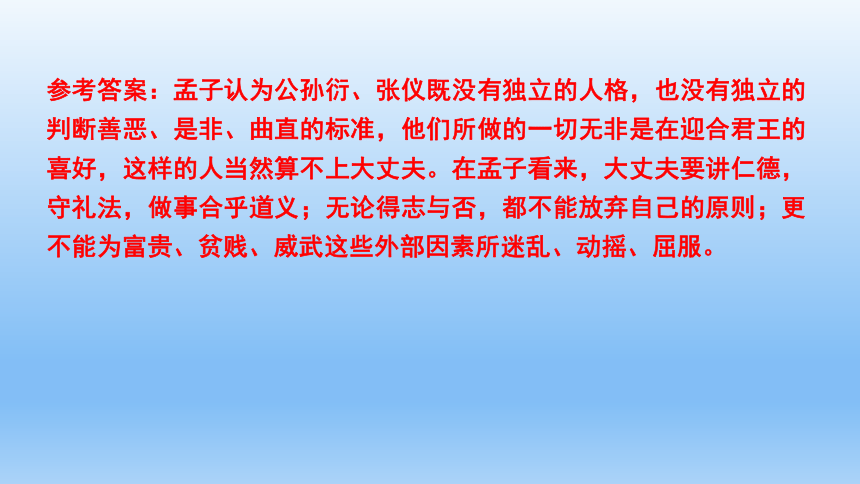

参考答案:孟子认为公孙衍、张仪既没有独立的人格,也没有独立的判断善恶、是非、曲直的标准,他们所做的一切无非是在迎合君王的喜好,这样的人当然算不上大丈夫。在孟子看来,大丈夫要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;无论得志与否,都不能放弃自己的原则;更不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷乱、动摇、屈服。

【答题方法】

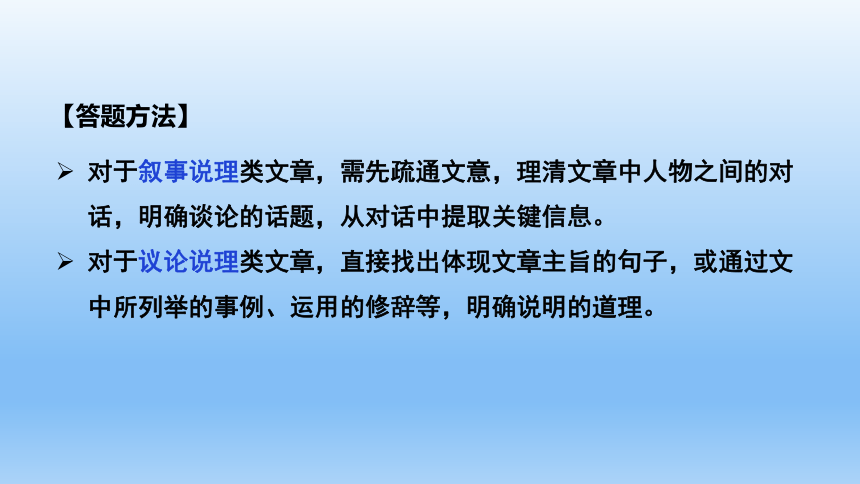

对于叙事说理类文章,需先疏通文意,理清文章中人物之间的对话,明确谈论的话题,从对话中提取关键信息。

对于议论说理类文章,直接找出体现文章主旨的句子,或通过文中所列举的事例、运用的修辞等,明确说明的道理。

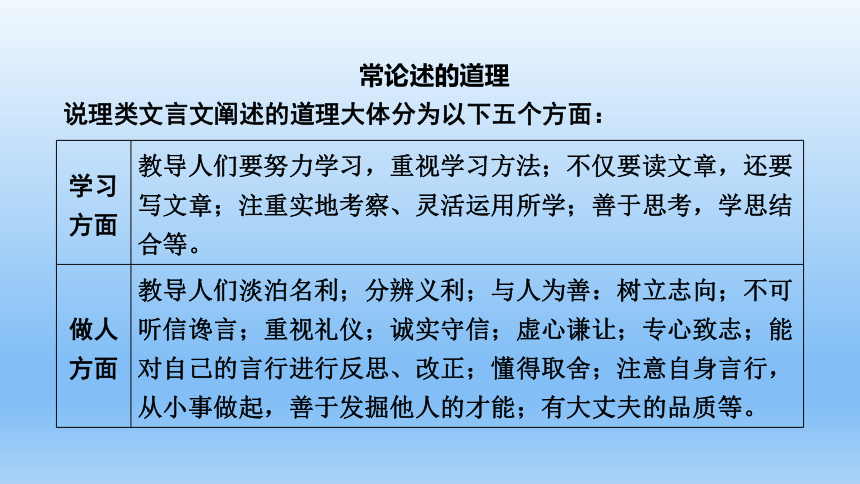

学习方面 教导人们要努力学习,重视学习方法;不仅要读文章,还要写文章;注重实地考察、灵活运用所学;善于思考,学思结合等。

做人方面 教导人们淡泊名利;分辨义利;与人为善:树立志向;不可听信谗言;重视礼仪;诚实守信;虚心谦让;专心致志;能对自己的言行进行反思、改正;懂得取舍;注意自身言行,从小事做起,善于发掘他人的才能;有大丈夫的品质等。

常论述的道理

说理类文言文阐述的道理大体分为以下五个方面:

处事方面 教导人们处理事情要随机应变;判断事物不要只依据外观,要适当借助外界的力量;遇事不急躁;要有勇气;学会留心观察;不被事物的表象所迷惑;要有责任与担当;要有耐心,尽心尽责地帮助朋友进步;珍惜与亲人相处的时光;不墨守成规,有开拓意识和创新精神等。

生活方面 教导人与自然应和谐共处;事物各自有适宜的用途,遵循适度原则;处理事情要随机应变;他人的成功经验不能盲目照搬;做事应适应形势,抓住机遇等。

治国方面 任用贤能;广开言路;有民本思想;顺应民意等。

(2021淄博卷)

【针对训练】

杂记一则

薛福成

阶前两蚁穴,东西相望。天将雨,蚁背穴而斗。西蚁数赢什伍①。东蚁败,乘势蹙②之,将傅垒③矣。东蚁纷奔告急,渠④出穴如潮涌,济⑤师可三倍,逆诸础⑥下。相齮⑦者,相捦⑧者,胜相嗾⑨者,败相救者,相持僵毙不动者,沓⑩然眩目。西蚁伏尸满阶,且战且却,又有蚁自穴中出,向东蚁若偶语者,盖求和也。东蚁稍稍引退,西蚁亦分道收尸。明日视之,则西蚁徙穴益西,无敢东首者矣。

夫蚁,知相若,力相等,两陈交锋,数多者胜,蚁似能用其众者,然倏忽之间而胜负异焉,则一胜乌足恃哉

【注释】①什伍:军队,指蚁兵。②蹙:逼近。③傅:通“附”,附着,靠近。垒:原指营墙,这里指蚁阵。④渠:大。⑤济:增。⑥础:柱下的石墩。⑦齮:咬。⑧捦:通“擒”,捉。⑨嗾(sǒu):教唆指使。⑩沓:纷多。偶语:相对而语。乌:何。

作者写两蚁大战,从中悟到了怎样的道理 请用自己的话概括写出。

【解析】

本题考查得到的道理。作答时一定结合选文的内容、主题情感等谈启示与感悟。结合文中“夫蚁,知相若……则一胜乌足恃哉”的意思是“东西穴的蚂蚁智力相当,力量也相等,两阵交锋时,参战蚂蚁的数量多就能取胜。蚂蚁似懂得以数取胜的道理。而一瞬间,胜负局面却能扭转,那么一时的胜利又有何骄傲呢”,说明作者通过东西蚂蚁相斗的事知道天道循环,盛和衰不是恒久不变的,不要因为一时的失败而气馁,也不要得意于一时的胜利,胜不骄,败不馁才能走得安稳,长久。据此作答即可。

【答案】一时的胜利不值得依仗,盛和衰并不是恒久不变的。

(2021岳阳卷)

【甲】一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒挪坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(纪昀《河中石兽》节选)

【乙】蜀中有杜处士好书画,所宝以百数。有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。一日曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑曰:“此画斗牛也。牛斗力在角,尾搐①入两股间,今乃掉②尾而斗,谬矣。”处士笑而然之。古唐云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

[注]①搐chù:肌肉抽缩,此指“夹”。②掉:摆动,摇。

(逸白《苏东坡文集》)

甲乙两文阐述了一个相同的道理: 。

【解析】

甲文中老河兵有着丰富的生活实践经验,所以才能指出石兽应放河的上游。牧童终日放牛,所以才能发现画中的错误之处。据此可知,应细致观察生活,实践才能出真知。

【答案】示例一:任何事物都不能根据主观推断,而应当尊重事实,遵循客观规律。示例二:要注意观察生活,向生活学习,实践才能出真知。

《鱼我所欲也》注重推理,逻辑严密。根据课文理解概括作者的论证思路,把下面的图表补充完整。

考点二:写作手法

【教材设问】

设计意图:引导学生把握作者的论证思路,认识本文的说理过程,并以补充图表的形式加以巩固。

《鱼我所欲也》“思考探究”第一题

《富贵不能淫》《生于忧患,死于安乐》“思考探究”第三题

《孟子》文章以雄辩著称,大量使用排比句,气势非凡。反复朗读并背诵课文,从中举一两个例子做具体分析。

设计意图:引导学生通过诵读与具体语句的分析,体会《孟子》文章的风格特点。

《孟子》文章以雄辩著称,大量使用排比句,气势非凡。反复朗读并背诵课文,从中举一两个例子做具体分析。

【解题指导】

找出《孟子》中的排比句,从雄辩角度进行分析:

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市

三个“天下之”反复,指出大丈夫精神的实质

同样的句式举六例,形成无可辩驳的气势

参考答案:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”三句,采取排比的形式,气势磅礴、义正词严地指出了大丈夫精神的实质,三个“天下之”的反复,也将大丈夫精神的崇高性推到极致。“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”,用同样的句式连举六例,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

【答题方法】

可以从说理方式、论证方法、修辞手法三个方面分析作答。

1.常见的说理方式

①对比论证

类比法(同类事物)

对比法(对立事物或同一事物的正反两方面)

《鱼我所欲也》一文运用类比手法,将“生命”比作“鱼”,将“义”比作“熊掌”,认为义比生命更珍贵,就像熊掌比鱼更珍贵一样,很自然地引出了“舍生取义”的中心论点。

《愚公移山》一文运用对比手法,将愚公和智叟对移山之事的看法进行对比,突出愚公意志坚定、不惧艰险的可贵品质。

一般观察文中两个具体事物是否是对比,如果是就可以确定这种说理方式是对比论证。对比论证的作用是使文章是非曲直明确,让人印象深刻,使论证更有力或更具吸引力。

运用比喻论证时,比喻者是一组形象的事例,其中包含着一定的关系和道理,被比喻者则是一种抽象的道理。比喻者和被比喻者虽然是两类不同的事物,但它们之间存在一个共通的一般性原理。比喻论证的语言生动形象,使道理通俗易懂,易于被人们接受。

例:《马说》中作者用马和食马者这一组具体形象的事例,论证了人才和伯乐之间的关系。

②比喻论证

2.常见的论证方法:

①道理论证

(引用论证)

是一种用名言、警句、谚语、俗语、公理、定理、推论、科学结论中节选出来的理性论述,证明论点的论证方法。

②事实论证

从对许多个别事物的分析和研究中,归纳总结出共同的结论。这种方法一般先分论后结论,即开门见山提出论题,然后围绕论题,运用材料逐层证明论点,最后归纳出结论。

修辞 表达效果

排比 加强气势,增强文章的感染力和节奏感,读来琅琅上口,并且使文章富于文采和气势,增强了说服力、感召力。

反问 语气强硬,不容置辩,情感色彩强烈。

3.常见的修辞手法:

【针对训练】

黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁。既昏便息,关锁门户,必亲自检点。一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。自奉必须俭约,宴客切勿流连。器具质而洁,瓦缶胜金玉;饮食约而精,园蔬愈珍馐。勿营华屋,勿谋良田。

施惠无念,受恩莫忘。凡事当留余地,得意不宜再往。人有喜庆,不可生妒忌心;人有祸患,不可生喜幸心。善欲人见,不是真善;恶恐人知,便是大恶。

(节选自《朱子家训》)

(2021包头卷)

文中画线句使用了怎样的说理方式,阐述了什么道理?

【解析】

“宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井”意思是:凡事先要准备,像没到下雨的时候,要先把房子修补完善,不要“临时抱佛脚”,像到了口渴的时候,才来掘井。这个句子用修补房子和挖井来说明凡事事先做好准备的重要性,运用了比喻论证和对比论证的论证方法。

【答案】使用比喻和对比的说理方式,阐述了“做事要提前做准备”的道理。

考点三:启示/现实意义

【教材设问】

《穿井得一人》“思考探究”第二题

从《穿井得一人》中,你获得了怎样的启示?生活中为获得真知真见,避免道听途说,应该怎么做?

设计意图:目的是使学生灵活地理解寓言的寓意,因而要求学生“联系自己的生活经验”来谈;如只限于故事情节本身,就事论事,乃至重复作者的话,那就把寓言学“死”了,失去了寓言的“言外之意”。

《陋室铭》“思考探究”第二题

结尾引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?与同学交流一下,在物质生活日益丰富的今天,应该如何看待作者所说的“惟吾德馨”?

设计意图:第一问引导学生在整体把握文章内容的基础上品味重要语句,理解作者的志向和抱负。第二问引导学生思考中华传统美德在现今社会的意义和作用。

《河中石兽》“思考探究”第二题

老河兵说:“凡河中失石,当求之于上流。”有人提出疑问,认为这个推断过于绝对。你的看法呢?请与同学讨论。

设计意图:培养学生独立思考的习惯,训练质疑思辨能力。

在中华民族历史上,无数仁人志士都把“舍生取义”奉为人生准则,你能举出几个事例吗?在今天,又该如何理解“舍生取义”呢?

设计意图:在课内学习的基础上,延伸拓展,让学生结合历史上“舍生取义”的事例,理解孟子在本文中提出的论点,体会其影响力,并思考当代社会生活中“舍生取义”的价值和意义。

《鱼我所欲也》“积累拓展”第四题

【解题指导】

从《穿井得一人》中,你获得了怎样的启示?生活中为获得真知真见,避免道听途说,应该怎么做?

1.在整体把握文章内容的基础上理解寓言的寓意。

2.结合文章寓意,思考在现实生活中的做法。

参考答案:

启示:耳听为虚,眼见为实。

做法:对传闻不可轻信,更不可盲目传播。凡事都要调查清楚,仔细辨别,以理去衡量,从而做出正确判断。

【答题方法】

启示:

1.议论性文章谈启示的题目,解题方法如下:首先,读懂文章,抓住文章的中心思想,了解作者的情感态度;然后,围绕中心思想谈启示,要结合自身实际和现实生活。

2.故事类文章谈启示的题目,解题方法如下:首先,读懂文章,理清文章讲了哪些故事;然后挖掘这些故事背后蕴含的道理(人生智慧);最后把故事中的人生智慧和自身实际结合起来,找到契合点谈启示。

现实意义

4.注意语言表达和结构组织:在回答现实意义类题目,需要注意语言表达和结构组织,尽可能地用简洁明了的语言表达自己的观点和见解。

1.理解文本内容:考生首先需要仔细阅读文本,理解文本的主旨和观点,把握文本的核心思想和表达方式。

2.自由发挥,展开思考:考生可以根据自己的理解和思考,自由发挥,展开思考,表达自己的观点和见解。可以从文本的观点、思想、方法等方面入手,进行深入的分析和思考。

3.举例说明,论证观点:考生可以通过举例说明、论证观点等方式,进一步加深对文本的理解和思考,展示自己的思维深度和逻辑思维能力。

(2023绥化卷)

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也; 义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也; 死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

【针对训练】

【乙】荀巨伯远看友人疾,值胡贼攻郡。友人语巨伯曰: “吾今死矣,子可去!”巨伯曰: “远来相视子令吾去败义以求生,岂荀巨伯所行邪?”贼既至,谓巨伯曰: “大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?” 巨伯曰: “友人有疾,不忍委之,宁以吾身代友人命。”贼相谓曰: “吾辈无义之人,而入有义之国!”遂班军而还一郡并获全。

在中华民族历史上,无数仁人志士都把“舍生取义”奉为人生准则,请你举出一个事例。在今天,你是如何理解“舍生取义”的呢?

【解析】

此题考查的是如何理解“舍生取义”,应先举例,再答出看法。现实生活中舍生不仅限于舍弃生命,同时也包括与生命同等重要的个人利益等,取义也不限于正义义气,而是包括正义在内的一切公益为民行为。这种意义上的舍生取义,虽不像先前的义士、烈士那般气壮山河,但也是不可低估的个人善举。只有平时肯为公益放弃个人利益,在关键时刻才会毫不犹豫地献出生命。只有每个人都根植并发扬这种精神,社会才会更美好,人民才能更幸福。

【答案】示例:文天祥宁死不向元军投降;史可法不向清军投降;谭嗣同为变法流血牺牲;秋瑾不屈服清朝统治者,甘愿赴死;李大钊坚持共产主义信仰,不向军阀低头……

示例:在危难关头,当国家利益、民族利益受到损害时,作为国人要牺牲个人利益,甚至献出生命也在所不惜;在和平时期,每个人都要为国家、为社会作出应有的贡献;付出不求回报,无私奉献,促进社会发展进步,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

(2021潍坊卷)

孔子适齐,中路闻哭者之声,其音甚哀。孔子谓其仆曰:“此哭哀则哀矣,然非丧者之哀矣。”驱而前,少进,见有异人焉,拥镰带索,哭者不衰。孔子下车,追而问曰:“子何人也?”对曰:“吾,丘吾子也。”曰:“子今非丧之所①,奚哭之悲也?”丘吾子曰:“吾有三失,晚而自觉,悔之何及?”曰:“三失可得闻乎?愿子告吾,无隐也。”丘吾子曰:“吾少时好学,周遍天下,后还,丧吾亲,是一失也;长事齐君,君骄奢失士,臣节不遂②,是二失也;吾平生厚交,而今皆离绝,是三失也。夫树欲静而风不停,子欲养而亲不待。

往而不来者,年也;不可再见者,亲也。请从此辞。”孔子曰:“小子识之!斯是为戒矣。”自是弟子辞归养亲者十有三。

(选自《孔子家语》)

[注]①丧之所:举行丧礼的地方。②遂:成功,实现。

读了这篇文章,你得到了什么启示?请简要回答。

【解析】

这篇文章中“三失”也就是丘吾子所说的三个过失。其一是要及时尽孝,二是要全尽臣节,三是要处理好和朋友的关系。在“三失”中,又特别突出了尽孝,尽孝要趁早,不要等亲人去世了才追悔莫及。可以从这点切入谈启示。据此分析作答即可。

【答案】示例:①要珍惜眼前拥有的,不要等失去后才后悔。

②孝顺父母要尽早,不要等到父母去世后才后悔。③要善待(真诚对待)自己的朋友。

2024年中考语文复习专题课件★说理篇

教材文言文考点讲解

考点一:文章道理

【教材设问】

《狼》“思考探究”第二题

找出能够概括文章中心的语句,说说这个故事告诉我们什么道理。

设计意图:引导学生寻找文章中心句,理解故事主旨。

《爱莲说》称莲为“花之君子”,根据课文内容,说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。

设计意图:引导学生在整体把握文章内容的基础上,领悟物象的象征意义。

《河中石兽》“思考探究”第一题

关于如何寻找石兽,从事情的结局来看,寺僧、讲学家都不及老河兵有见识。你从中悟出了怎样的道理?

设计意图:引导学生理解作者的观点。

《爱莲说》“思考探究”第三题

《生于忧患,死于安乐》“思考探究”第一题

结合课文内容说说你对“生于忧患而死于安乐”的理解。

设计意图:引导学生把握孟子的观点。

孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称为大丈夫?在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?

设计意图:引导学生把握孟子的观点,并通过举例进一步理解这一观点。

《富贵不能淫》“思考探究”第二题

《鱼我所欲也》“思考探究”第二题

根据课文的具体内容,说说你对“本心”的理解。

设计意图:指导学生在疏通文意的基础上,加深对文章重点、难点的理解。

【解题指导】

孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称为大丈夫?

在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?

明确:题干两问

公孙衍和张仪不属于大丈夫的原因

孟子心中大丈夫的标准

回归文本分析:

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?……居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。

讲仁德

守礼法

无伦得志与否,都不能放弃自己的原则

不为外物迷乱、动摇、屈服

合道义

表明他们不算大丈夫

组织答案,规范作答语言,分点作答。

参考答案:孟子认为公孙衍、张仪既没有独立的人格,也没有独立的判断善恶、是非、曲直的标准,他们所做的一切无非是在迎合君王的喜好,这样的人当然算不上大丈夫。在孟子看来,大丈夫要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;无论得志与否,都不能放弃自己的原则;更不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷乱、动摇、屈服。

【答题方法】

对于叙事说理类文章,需先疏通文意,理清文章中人物之间的对话,明确谈论的话题,从对话中提取关键信息。

对于议论说理类文章,直接找出体现文章主旨的句子,或通过文中所列举的事例、运用的修辞等,明确说明的道理。

学习方面 教导人们要努力学习,重视学习方法;不仅要读文章,还要写文章;注重实地考察、灵活运用所学;善于思考,学思结合等。

做人方面 教导人们淡泊名利;分辨义利;与人为善:树立志向;不可听信谗言;重视礼仪;诚实守信;虚心谦让;专心致志;能对自己的言行进行反思、改正;懂得取舍;注意自身言行,从小事做起,善于发掘他人的才能;有大丈夫的品质等。

常论述的道理

说理类文言文阐述的道理大体分为以下五个方面:

处事方面 教导人们处理事情要随机应变;判断事物不要只依据外观,要适当借助外界的力量;遇事不急躁;要有勇气;学会留心观察;不被事物的表象所迷惑;要有责任与担当;要有耐心,尽心尽责地帮助朋友进步;珍惜与亲人相处的时光;不墨守成规,有开拓意识和创新精神等。

生活方面 教导人与自然应和谐共处;事物各自有适宜的用途,遵循适度原则;处理事情要随机应变;他人的成功经验不能盲目照搬;做事应适应形势,抓住机遇等。

治国方面 任用贤能;广开言路;有民本思想;顺应民意等。

(2021淄博卷)

【针对训练】

杂记一则

薛福成

阶前两蚁穴,东西相望。天将雨,蚁背穴而斗。西蚁数赢什伍①。东蚁败,乘势蹙②之,将傅垒③矣。东蚁纷奔告急,渠④出穴如潮涌,济⑤师可三倍,逆诸础⑥下。相齮⑦者,相捦⑧者,胜相嗾⑨者,败相救者,相持僵毙不动者,沓⑩然眩目。西蚁伏尸满阶,且战且却,又有蚁自穴中出,向东蚁若偶语者,盖求和也。东蚁稍稍引退,西蚁亦分道收尸。明日视之,则西蚁徙穴益西,无敢东首者矣。

夫蚁,知相若,力相等,两陈交锋,数多者胜,蚁似能用其众者,然倏忽之间而胜负异焉,则一胜乌足恃哉

【注释】①什伍:军队,指蚁兵。②蹙:逼近。③傅:通“附”,附着,靠近。垒:原指营墙,这里指蚁阵。④渠:大。⑤济:增。⑥础:柱下的石墩。⑦齮:咬。⑧捦:通“擒”,捉。⑨嗾(sǒu):教唆指使。⑩沓:纷多。偶语:相对而语。乌:何。

作者写两蚁大战,从中悟到了怎样的道理 请用自己的话概括写出。

【解析】

本题考查得到的道理。作答时一定结合选文的内容、主题情感等谈启示与感悟。结合文中“夫蚁,知相若……则一胜乌足恃哉”的意思是“东西穴的蚂蚁智力相当,力量也相等,两阵交锋时,参战蚂蚁的数量多就能取胜。蚂蚁似懂得以数取胜的道理。而一瞬间,胜负局面却能扭转,那么一时的胜利又有何骄傲呢”,说明作者通过东西蚂蚁相斗的事知道天道循环,盛和衰不是恒久不变的,不要因为一时的失败而气馁,也不要得意于一时的胜利,胜不骄,败不馁才能走得安稳,长久。据此作答即可。

【答案】一时的胜利不值得依仗,盛和衰并不是恒久不变的。

(2021岳阳卷)

【甲】一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒挪坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(纪昀《河中石兽》节选)

【乙】蜀中有杜处士好书画,所宝以百数。有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。一日曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑曰:“此画斗牛也。牛斗力在角,尾搐①入两股间,今乃掉②尾而斗,谬矣。”处士笑而然之。古唐云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

[注]①搐chù:肌肉抽缩,此指“夹”。②掉:摆动,摇。

(逸白《苏东坡文集》)

甲乙两文阐述了一个相同的道理: 。

【解析】

甲文中老河兵有着丰富的生活实践经验,所以才能指出石兽应放河的上游。牧童终日放牛,所以才能发现画中的错误之处。据此可知,应细致观察生活,实践才能出真知。

【答案】示例一:任何事物都不能根据主观推断,而应当尊重事实,遵循客观规律。示例二:要注意观察生活,向生活学习,实践才能出真知。

《鱼我所欲也》注重推理,逻辑严密。根据课文理解概括作者的论证思路,把下面的图表补充完整。

考点二:写作手法

【教材设问】

设计意图:引导学生把握作者的论证思路,认识本文的说理过程,并以补充图表的形式加以巩固。

《鱼我所欲也》“思考探究”第一题

《富贵不能淫》《生于忧患,死于安乐》“思考探究”第三题

《孟子》文章以雄辩著称,大量使用排比句,气势非凡。反复朗读并背诵课文,从中举一两个例子做具体分析。

设计意图:引导学生通过诵读与具体语句的分析,体会《孟子》文章的风格特点。

《孟子》文章以雄辩著称,大量使用排比句,气势非凡。反复朗读并背诵课文,从中举一两个例子做具体分析。

【解题指导】

找出《孟子》中的排比句,从雄辩角度进行分析:

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市

三个“天下之”反复,指出大丈夫精神的实质

同样的句式举六例,形成无可辩驳的气势

参考答案:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”三句,采取排比的形式,气势磅礴、义正词严地指出了大丈夫精神的实质,三个“天下之”的反复,也将大丈夫精神的崇高性推到极致。“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”,用同样的句式连举六例,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

【答题方法】

可以从说理方式、论证方法、修辞手法三个方面分析作答。

1.常见的说理方式

①对比论证

类比法(同类事物)

对比法(对立事物或同一事物的正反两方面)

《鱼我所欲也》一文运用类比手法,将“生命”比作“鱼”,将“义”比作“熊掌”,认为义比生命更珍贵,就像熊掌比鱼更珍贵一样,很自然地引出了“舍生取义”的中心论点。

《愚公移山》一文运用对比手法,将愚公和智叟对移山之事的看法进行对比,突出愚公意志坚定、不惧艰险的可贵品质。

一般观察文中两个具体事物是否是对比,如果是就可以确定这种说理方式是对比论证。对比论证的作用是使文章是非曲直明确,让人印象深刻,使论证更有力或更具吸引力。

运用比喻论证时,比喻者是一组形象的事例,其中包含着一定的关系和道理,被比喻者则是一种抽象的道理。比喻者和被比喻者虽然是两类不同的事物,但它们之间存在一个共通的一般性原理。比喻论证的语言生动形象,使道理通俗易懂,易于被人们接受。

例:《马说》中作者用马和食马者这一组具体形象的事例,论证了人才和伯乐之间的关系。

②比喻论证

2.常见的论证方法:

①道理论证

(引用论证)

是一种用名言、警句、谚语、俗语、公理、定理、推论、科学结论中节选出来的理性论述,证明论点的论证方法。

②事实论证

从对许多个别事物的分析和研究中,归纳总结出共同的结论。这种方法一般先分论后结论,即开门见山提出论题,然后围绕论题,运用材料逐层证明论点,最后归纳出结论。

修辞 表达效果

排比 加强气势,增强文章的感染力和节奏感,读来琅琅上口,并且使文章富于文采和气势,增强了说服力、感召力。

反问 语气强硬,不容置辩,情感色彩强烈。

3.常见的修辞手法:

【针对训练】

黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁。既昏便息,关锁门户,必亲自检点。一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。自奉必须俭约,宴客切勿流连。器具质而洁,瓦缶胜金玉;饮食约而精,园蔬愈珍馐。勿营华屋,勿谋良田。

施惠无念,受恩莫忘。凡事当留余地,得意不宜再往。人有喜庆,不可生妒忌心;人有祸患,不可生喜幸心。善欲人见,不是真善;恶恐人知,便是大恶。

(节选自《朱子家训》)

(2021包头卷)

文中画线句使用了怎样的说理方式,阐述了什么道理?

【解析】

“宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井”意思是:凡事先要准备,像没到下雨的时候,要先把房子修补完善,不要“临时抱佛脚”,像到了口渴的时候,才来掘井。这个句子用修补房子和挖井来说明凡事事先做好准备的重要性,运用了比喻论证和对比论证的论证方法。

【答案】使用比喻和对比的说理方式,阐述了“做事要提前做准备”的道理。

考点三:启示/现实意义

【教材设问】

《穿井得一人》“思考探究”第二题

从《穿井得一人》中,你获得了怎样的启示?生活中为获得真知真见,避免道听途说,应该怎么做?

设计意图:目的是使学生灵活地理解寓言的寓意,因而要求学生“联系自己的生活经验”来谈;如只限于故事情节本身,就事论事,乃至重复作者的话,那就把寓言学“死”了,失去了寓言的“言外之意”。

《陋室铭》“思考探究”第二题

结尾引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?与同学交流一下,在物质生活日益丰富的今天,应该如何看待作者所说的“惟吾德馨”?

设计意图:第一问引导学生在整体把握文章内容的基础上品味重要语句,理解作者的志向和抱负。第二问引导学生思考中华传统美德在现今社会的意义和作用。

《河中石兽》“思考探究”第二题

老河兵说:“凡河中失石,当求之于上流。”有人提出疑问,认为这个推断过于绝对。你的看法呢?请与同学讨论。

设计意图:培养学生独立思考的习惯,训练质疑思辨能力。

在中华民族历史上,无数仁人志士都把“舍生取义”奉为人生准则,你能举出几个事例吗?在今天,又该如何理解“舍生取义”呢?

设计意图:在课内学习的基础上,延伸拓展,让学生结合历史上“舍生取义”的事例,理解孟子在本文中提出的论点,体会其影响力,并思考当代社会生活中“舍生取义”的价值和意义。

《鱼我所欲也》“积累拓展”第四题

【解题指导】

从《穿井得一人》中,你获得了怎样的启示?生活中为获得真知真见,避免道听途说,应该怎么做?

1.在整体把握文章内容的基础上理解寓言的寓意。

2.结合文章寓意,思考在现实生活中的做法。

参考答案:

启示:耳听为虚,眼见为实。

做法:对传闻不可轻信,更不可盲目传播。凡事都要调查清楚,仔细辨别,以理去衡量,从而做出正确判断。

【答题方法】

启示:

1.议论性文章谈启示的题目,解题方法如下:首先,读懂文章,抓住文章的中心思想,了解作者的情感态度;然后,围绕中心思想谈启示,要结合自身实际和现实生活。

2.故事类文章谈启示的题目,解题方法如下:首先,读懂文章,理清文章讲了哪些故事;然后挖掘这些故事背后蕴含的道理(人生智慧);最后把故事中的人生智慧和自身实际结合起来,找到契合点谈启示。

现实意义

4.注意语言表达和结构组织:在回答现实意义类题目,需要注意语言表达和结构组织,尽可能地用简洁明了的语言表达自己的观点和见解。

1.理解文本内容:考生首先需要仔细阅读文本,理解文本的主旨和观点,把握文本的核心思想和表达方式。

2.自由发挥,展开思考:考生可以根据自己的理解和思考,自由发挥,展开思考,表达自己的观点和见解。可以从文本的观点、思想、方法等方面入手,进行深入的分析和思考。

3.举例说明,论证观点:考生可以通过举例说明、论证观点等方式,进一步加深对文本的理解和思考,展示自己的思维深度和逻辑思维能力。

(2023绥化卷)

【甲】鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也; 义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也; 死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

【针对训练】

【乙】荀巨伯远看友人疾,值胡贼攻郡。友人语巨伯曰: “吾今死矣,子可去!”巨伯曰: “远来相视子令吾去败义以求生,岂荀巨伯所行邪?”贼既至,谓巨伯曰: “大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?” 巨伯曰: “友人有疾,不忍委之,宁以吾身代友人命。”贼相谓曰: “吾辈无义之人,而入有义之国!”遂班军而还一郡并获全。

在中华民族历史上,无数仁人志士都把“舍生取义”奉为人生准则,请你举出一个事例。在今天,你是如何理解“舍生取义”的呢?

【解析】

此题考查的是如何理解“舍生取义”,应先举例,再答出看法。现实生活中舍生不仅限于舍弃生命,同时也包括与生命同等重要的个人利益等,取义也不限于正义义气,而是包括正义在内的一切公益为民行为。这种意义上的舍生取义,虽不像先前的义士、烈士那般气壮山河,但也是不可低估的个人善举。只有平时肯为公益放弃个人利益,在关键时刻才会毫不犹豫地献出生命。只有每个人都根植并发扬这种精神,社会才会更美好,人民才能更幸福。

【答案】示例:文天祥宁死不向元军投降;史可法不向清军投降;谭嗣同为变法流血牺牲;秋瑾不屈服清朝统治者,甘愿赴死;李大钊坚持共产主义信仰,不向军阀低头……

示例:在危难关头,当国家利益、民族利益受到损害时,作为国人要牺牲个人利益,甚至献出生命也在所不惜;在和平时期,每个人都要为国家、为社会作出应有的贡献;付出不求回报,无私奉献,促进社会发展进步,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

(2021潍坊卷)

孔子适齐,中路闻哭者之声,其音甚哀。孔子谓其仆曰:“此哭哀则哀矣,然非丧者之哀矣。”驱而前,少进,见有异人焉,拥镰带索,哭者不衰。孔子下车,追而问曰:“子何人也?”对曰:“吾,丘吾子也。”曰:“子今非丧之所①,奚哭之悲也?”丘吾子曰:“吾有三失,晚而自觉,悔之何及?”曰:“三失可得闻乎?愿子告吾,无隐也。”丘吾子曰:“吾少时好学,周遍天下,后还,丧吾亲,是一失也;长事齐君,君骄奢失士,臣节不遂②,是二失也;吾平生厚交,而今皆离绝,是三失也。夫树欲静而风不停,子欲养而亲不待。

往而不来者,年也;不可再见者,亲也。请从此辞。”孔子曰:“小子识之!斯是为戒矣。”自是弟子辞归养亲者十有三。

(选自《孔子家语》)

[注]①丧之所:举行丧礼的地方。②遂:成功,实现。

读了这篇文章,你得到了什么启示?请简要回答。

【解析】

这篇文章中“三失”也就是丘吾子所说的三个过失。其一是要及时尽孝,二是要全尽臣节,三是要处理好和朋友的关系。在“三失”中,又特别突出了尽孝,尽孝要趁早,不要等亲人去世了才追悔莫及。可以从这点切入谈启示。据此分析作答即可。

【答案】示例:①要珍惜眼前拥有的,不要等失去后才后悔。

②孝顺父母要尽早,不要等到父母去世后才后悔。③要善待(真诚对待)自己的朋友。

同课章节目录