安徽省安庆市重点中学2023-2024学年高一上学期12月阶段性考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省安庆市重点中学2023-2024学年高一上学期12月阶段性考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 664.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-09 13:02:41 | ||

图片预览

文档简介

安庆七中2023级高一上学期12月阶段性考试历史卷

第Ⅰ卷(选择题)

一、单项单选题。(每题3分,共48分。)

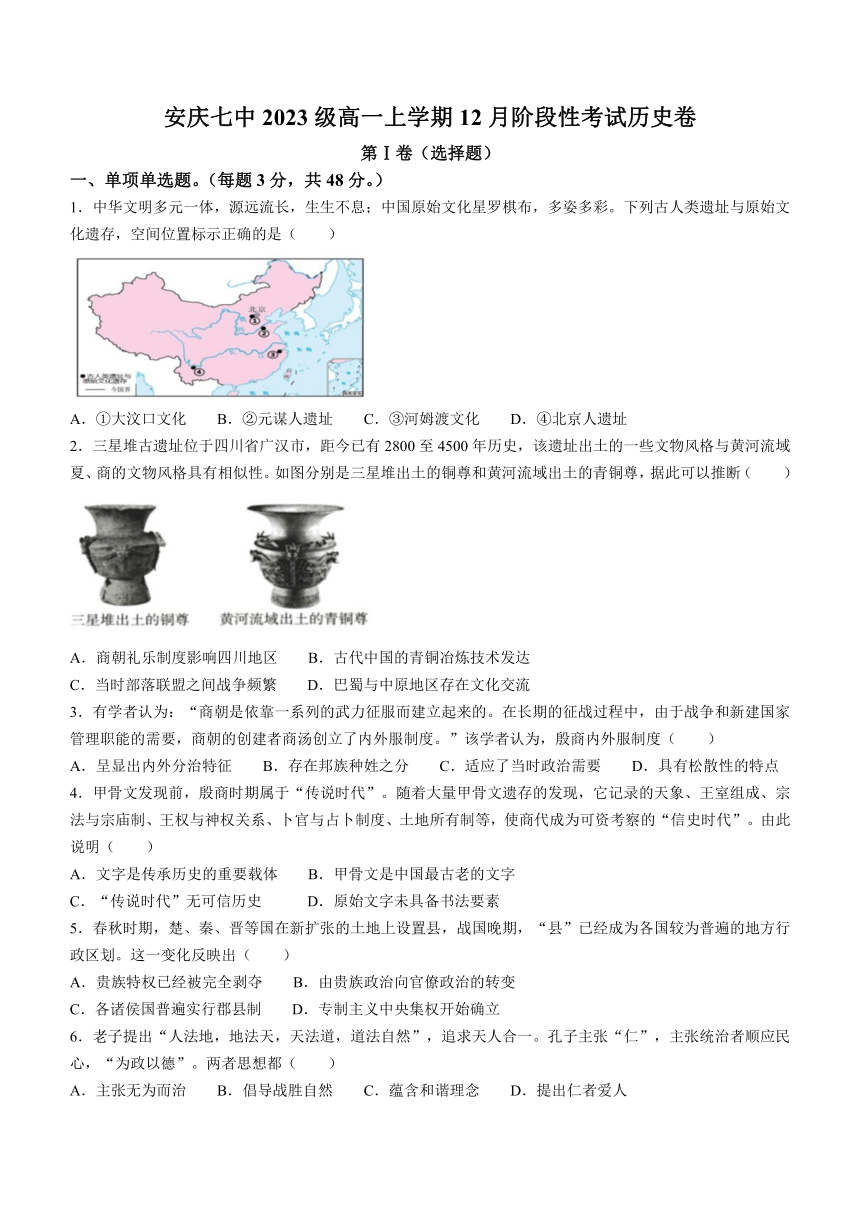

1.中华文明多元一体,源远流长,生生不息;中国原始文化星罗棋布,多姿多彩。下列古人类遗址与原始文化遗存,空间位置标示正确的是( )

A.①大汶口文化 B.②元谋人遗址 C.③河姆渡文化 D.④北京人遗址

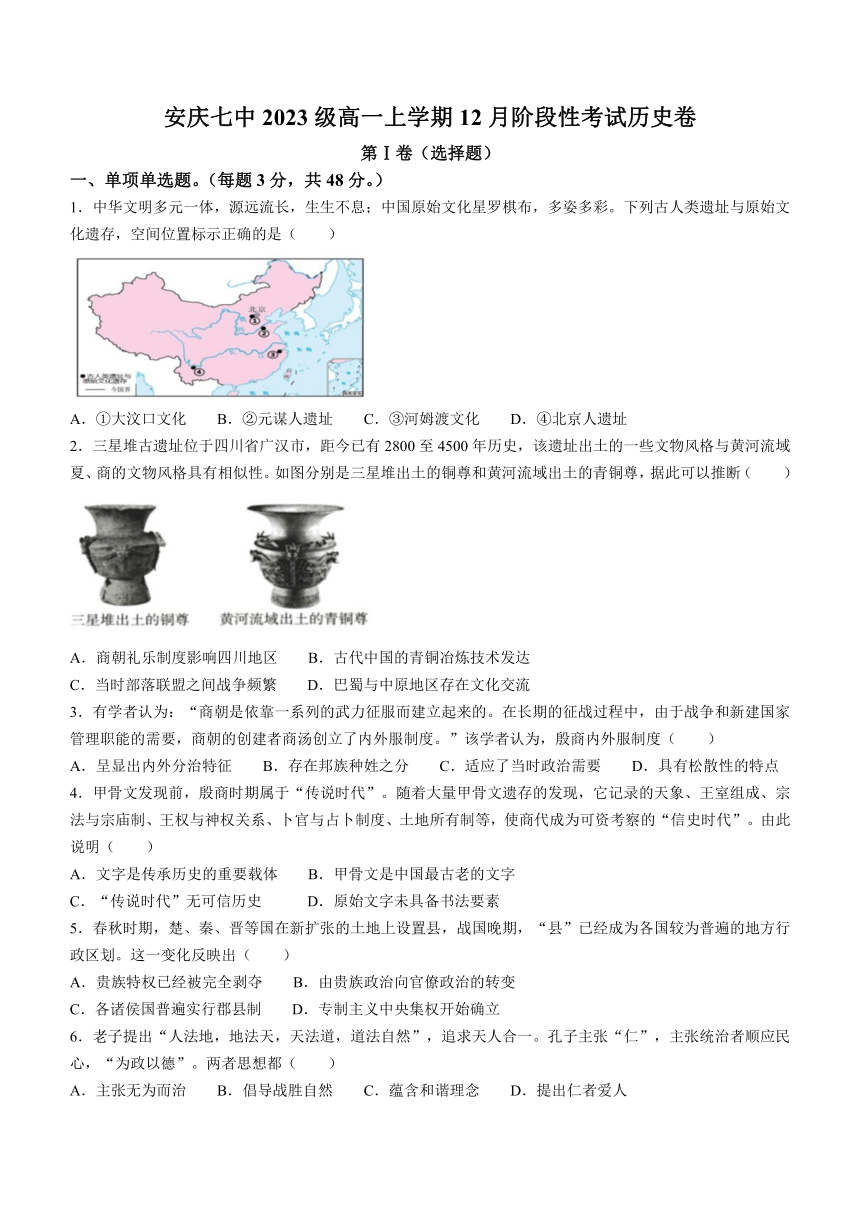

2.三星堆古遗址位于四川省广汉市,距今已有2800至4500年历史,该遗址出土的一些文物风格与黄河流域夏、商的文物风格具有相似性。如图分别是三星堆出土的铜尊和黄河流域出土的青铜尊,据此可以推断( )

A.商朝礼乐制度影响四川地区 B.古代中国的青铜冶炼技术发达

C.当时部落联盟之间战争频繁 D.巴蜀与中原地区存在文化交流

3.有学者认为:“商朝是依靠一系列的武力征服而建立起来的。在长期的征战过程中,由于战争和新建国家管理职能的需要,商朝的创建者商汤创立了内外服制度。”该学者认为,殷商内外服制度( )

A.呈显出内外分治特征 B.存在邦族种姓之分 C.适应了当时政治需要 D.具有松散性的特点

4.甲骨文发现前,殷商时期属于“传说时代”。随着大量甲骨文遗存的发现,它记录的天象、王室组成、宗法与宗庙制、王权与神权关系、卜官与占卜制度、土地所有制等,使商代成为可资考察的“信史时代”。由此说明( )

A.文字是传承历史的重要载体 B.甲骨文是中国最古老的文字

C.“传说时代”无可信历史 D.原始文字未具备书法要素

5.春秋时期,楚、秦、晋等国在新扩张的土地上设置县,战国晚期,“县”已经成为各国较为普遍的地方行政区划。这一变化反映出( )

A.贵族特权已经被完全剥夺 B.由贵族政治向官僚政治的转变

C.各诸侯国普遍实行郡县制 D.专制主义中央集权开始确立

6.老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。孔子主张“仁”,主张统治者顺应民心,“为政以德”。两者思想都( )

A.主张无为而治 B.倡导战胜自然 C.蕴含和谐理念 D.提出仁者爱人

7.荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之” B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格” D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

8.春秋时期,中原诸侯对南方的楚国从心里看不起,认为是蛮夷之邦。到战国时期,特别是战国晚期,楚国就不再被视为蛮夷。这反映了战国时期( )

A.南方经济赶上北方 B.诸侯纷争逐渐激化 C.华夏认同观念增强 D.夷夏矛盾彻底解决

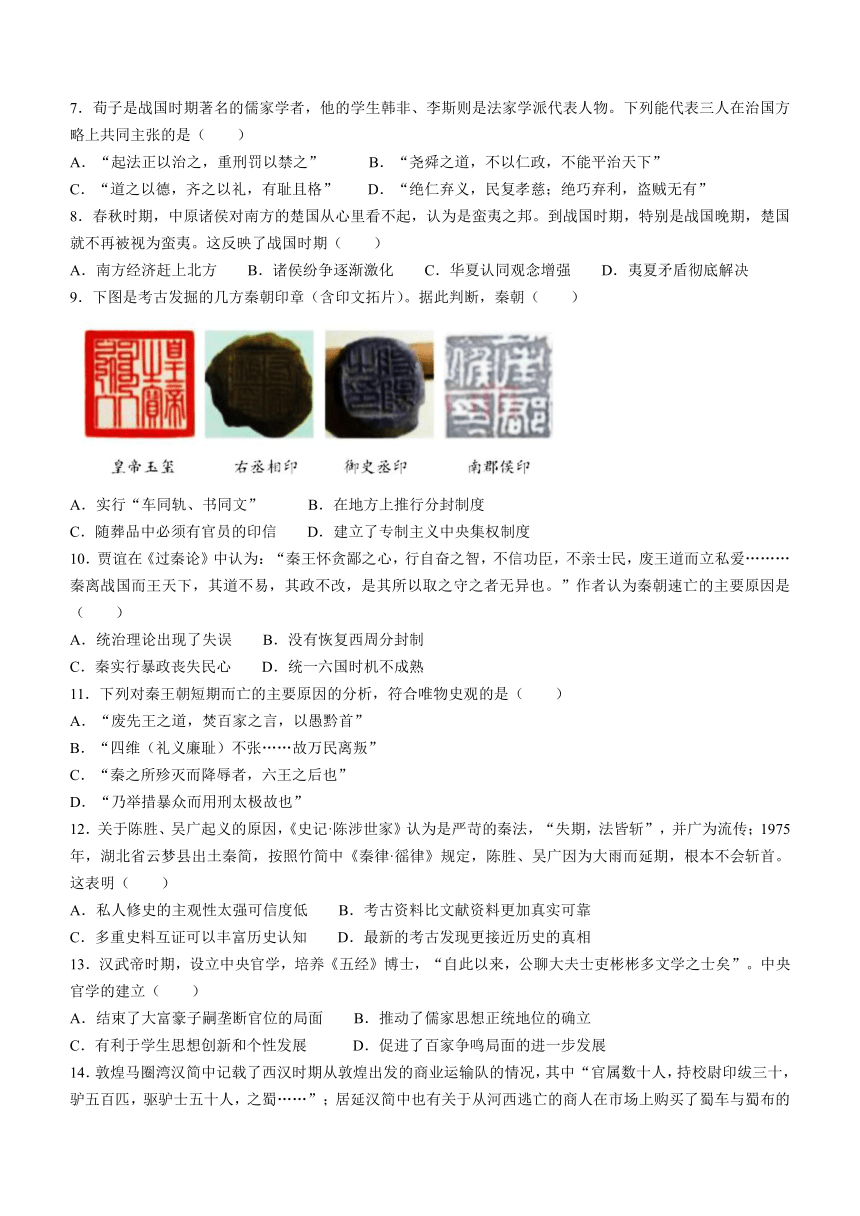

9.下图是考古发掘的几方秦朝印章(含印文拓片)。据此判断,秦朝( )

A.实行“车同轨、书同文” B.在地方上推行分封制度

C.随葬品中必须有官员的印信 D.建立了专制主义中央集权制度

10.贾谊在《过秦论》中认为:“秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱………秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者无异也。”作者认为秦朝速亡的主要原因是( )

A.统治理论出现了失误 B.没有恢复西周分封制

C.秦实行暴政丧失民心 D.统一六国时机不成熟

11.下列对秦王朝短期而亡的主要原因的分析,符合唯物史观的是( )

A.“废先王之道,焚百家之言,以愚黔首”

B.“四维(礼义廉耻)不张……故万民离叛”

C.“秦之所殄灭而降辱者,六王之后也”

D.“乃举措暴众而用刑太极故也”

12.关于陈胜、吴广起义的原因,《史记·陈涉世家》认为是严苛的秦法,“失期,法皆斩”,并广为流传;1975年,湖北省云梦县出土秦简,按照竹简中《秦律·徭律》规定,陈胜、吴广因为大雨而延期,根本不会斩首。这表明( )

A.私人修史的主观性太强可信度低 B.考古资料比文献资料更加真实可靠

C.多重史料互证可以丰富历史认知 D.最新的考古发现更接近历史的真相

13.汉武帝时期,设立中央官学,培养《五经》博士,“自此以来,公聊大夫士吏彬彬多文学之士矣”。中央官学的建立( )

A.结束了大富豪子嗣垄断官位的局面 B.推动了儒家思想正统地位的确立

C.有利于学生思想创新和个性发展 D.促进了百家争鸣局面的进一步发展

14.敦煌马圈湾汉简中记载了西汉时期从敦煌出发的商业运输队的情况,其中“官属数十人,持校尉印绂三十,驴五百匹,驱驴士五十人,之蜀……”;居延汉简中也有关于从河西逃亡的商人在市场上购买了蜀车与蜀布的记载。以上记载可佐证( )

A.河西地区社会矛盾突出 B.河西走廊是西汉贸易要道

C.中央加强管控岭南地区 D.当时商品经营区域化明显

15.如图是东汉某一时期的社会现象图,这一现象出现的根源是( )

A.皇帝权力的渐趋衰微 B.外戚宦官的交替专权

C.宗族观念的根深蒂固 D.君主专制制度的弊端

16.西汉史学家司马迁撰写的《史记》,首创的体裁是( )

A.纪传体通史 B.纪传体断代史 C.编年体通史 D.编年体断代史

第Ⅱ卷(非选择题)

二、非选择题。(共52分)

17.阅读有关秦汉制度和兴亡的相关材料,回答问题。(25分)

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二 赢政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度…;二是成立中央政府机构…以协助皇帝领导全国军政事务:三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——袁行霈等主编《中华文明史》

材料三 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法实施。直到武帝时期,政府才在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域大刀阔斧地推行了制度变革。

——孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据所学知识,指出材料一中西周“‘共主’名义下的地方分权体制”和秦“君主‘独制’”分别指何种政治制度?(2分)

(2)根据所学知识,指出材料二中“三个环节”分别指的是什么?另外秦朝中央集权国家的形成有何积极影响?(9分)

(3)根据材料一、二,指出周、秦政治制度的主要差别。(4分)

(4)根据材料三并结合所学知识,指出汉武帝时期“制度变革”在政治上的表现。(10分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 汉初,匈奴越过阴山、夺取河套等地,迫使汉界退至陕北、陇东一线,统治者不得不以防御姿态应对西北边疆。经过六七十年的休养生息,社会经济增强,地方王侯势力被严重削弱,面对匈奴的强大和不断袭扰,崇尚积极有为的汉武帝实施了有力的回击,重新占据了对北方和西北方的统治权,通过修筑边塞,派兵戍守,对当地进行了有效的经营。

——摘编自郑承燕《汉武帝对北方地区的经营及其影响》

材料二 通过三次大规模战争,汉武帝先后收复河南地区、河西走廊及漠南地区,解除了匈奴对汉朝长期以来的威胁。西汉加强边塞建设,构建了多层次的防御体系。与之相配合,朝廷组织屯田和徙民实边,“皆与犁牛”,调发数万人至西北挖渠引水,兴修水利灌溉工程。还设置西域都护等官职保护商旅往来和为过往使节提供食宿,由此架起了西北地区对内对外的桥梁。西汉经营西北的方针为以后历代政权开发边疆提供了基本模式。

——摘编自钟银梅《论汉武帝时期的西北开发》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝经略西北的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉武帝经略西北的影响。(9分)

19.论述题。(12分)

对于“社会转型”这个概念,有多种解释。其中有人认为,社会转型是指社会生活的各个领域、各个层面发生的变革,这种变革包括政治、经济和文化等领域。如图是关于春秋战国社会转型的示意图。

根据材料并结合所学知识,任选其中一个角度对春秋战国时期的社会转型予以说明。(要求:观点明确,史论结合)

历史参考答案

一、单项选择题。(每题3分,共48分)

1.C 2.D 3.C 4.A 5.B 6.C 7.A 8.C 9.D 10.A 11.D 12.C 13.B 14.B 15.D 16.A

二、非选择题。

17.(1)西周:分封制、宗法制;秦朝:专制主义中央集权制。(2分)

(2)三个环节:建立皇帝制度:建立中央官职,即三公九卿制度:废分封,置郡县,建立地方行政制度。(3分)

积极影响:建立了中国历史上第一个统一多民族的封建国家;促进了各地区、各民族政治、经济、文化的交往交流交融;政治制度为历代封建王朝沿用,影响深远。(6分)

(3)主要区别:西周以血缘关系为纽带形成国家政治机构,最高执政集团尚未实现权力的高度集中:秦形成了中央垂直管理地方的制度,君主集权的官僚政治取代贵族政治。(4分)

(4)表现:颁布“推恩令”,削弱王国势力;设立中朝,削弱丞相的权力;实行察举制;设立刺史制度:任用酷吏治理地方,打击豪强势力。(10分)

18.(15分)(1)原因:社会经济的恢复与繁荣;中央集权的巩固和加强;匈奴对西汉构成严重威胁。(6分)

(2)影响:巩固西北边防,维护了统一的多民族国家;促进了西北地区的开发,推动边疆各族的发展与融合:沟通了中外联系,加强了中外交流;对后世影响深远。(9分,答对3点即9分)

19.(12分)示例:

观点:生产力的发展,在经济层面推动了春秋战国的时代转型。(2分)

论证:铁犁、牛耕的使用,生产力的飞跃,农业生产有了较大的发展。农业进步推动社会分工,私营手工业和商业兴起,“工商食官”的局面被打破;生产力的发展使井田制趋于瓦解,封建土地私有制确立,以小农经济为主体的农耕经济开始形成;同时生产力的发展引起社会阶级关系的变化,旧贵族势力走向衰落,促进了新兴地主阶级崛起,新兴地主阶级为进一步解放生产力要进行大刀阔斧的改革,推动社会转型。(9分)

综上所述,经济基础决定上层建筑,生产力的发展推动春秋战国时期从奴隶社会向封建社会的转型。(1分)

第Ⅰ卷(选择题)

一、单项单选题。(每题3分,共48分。)

1.中华文明多元一体,源远流长,生生不息;中国原始文化星罗棋布,多姿多彩。下列古人类遗址与原始文化遗存,空间位置标示正确的是( )

A.①大汶口文化 B.②元谋人遗址 C.③河姆渡文化 D.④北京人遗址

2.三星堆古遗址位于四川省广汉市,距今已有2800至4500年历史,该遗址出土的一些文物风格与黄河流域夏、商的文物风格具有相似性。如图分别是三星堆出土的铜尊和黄河流域出土的青铜尊,据此可以推断( )

A.商朝礼乐制度影响四川地区 B.古代中国的青铜冶炼技术发达

C.当时部落联盟之间战争频繁 D.巴蜀与中原地区存在文化交流

3.有学者认为:“商朝是依靠一系列的武力征服而建立起来的。在长期的征战过程中,由于战争和新建国家管理职能的需要,商朝的创建者商汤创立了内外服制度。”该学者认为,殷商内外服制度( )

A.呈显出内外分治特征 B.存在邦族种姓之分 C.适应了当时政治需要 D.具有松散性的特点

4.甲骨文发现前,殷商时期属于“传说时代”。随着大量甲骨文遗存的发现,它记录的天象、王室组成、宗法与宗庙制、王权与神权关系、卜官与占卜制度、土地所有制等,使商代成为可资考察的“信史时代”。由此说明( )

A.文字是传承历史的重要载体 B.甲骨文是中国最古老的文字

C.“传说时代”无可信历史 D.原始文字未具备书法要素

5.春秋时期,楚、秦、晋等国在新扩张的土地上设置县,战国晚期,“县”已经成为各国较为普遍的地方行政区划。这一变化反映出( )

A.贵族特权已经被完全剥夺 B.由贵族政治向官僚政治的转变

C.各诸侯国普遍实行郡县制 D.专制主义中央集权开始确立

6.老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。孔子主张“仁”,主张统治者顺应民心,“为政以德”。两者思想都( )

A.主张无为而治 B.倡导战胜自然 C.蕴含和谐理念 D.提出仁者爱人

7.荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之” B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格” D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

8.春秋时期,中原诸侯对南方的楚国从心里看不起,认为是蛮夷之邦。到战国时期,特别是战国晚期,楚国就不再被视为蛮夷。这反映了战国时期( )

A.南方经济赶上北方 B.诸侯纷争逐渐激化 C.华夏认同观念增强 D.夷夏矛盾彻底解决

9.下图是考古发掘的几方秦朝印章(含印文拓片)。据此判断,秦朝( )

A.实行“车同轨、书同文” B.在地方上推行分封制度

C.随葬品中必须有官员的印信 D.建立了专制主义中央集权制度

10.贾谊在《过秦论》中认为:“秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱………秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者无异也。”作者认为秦朝速亡的主要原因是( )

A.统治理论出现了失误 B.没有恢复西周分封制

C.秦实行暴政丧失民心 D.统一六国时机不成熟

11.下列对秦王朝短期而亡的主要原因的分析,符合唯物史观的是( )

A.“废先王之道,焚百家之言,以愚黔首”

B.“四维(礼义廉耻)不张……故万民离叛”

C.“秦之所殄灭而降辱者,六王之后也”

D.“乃举措暴众而用刑太极故也”

12.关于陈胜、吴广起义的原因,《史记·陈涉世家》认为是严苛的秦法,“失期,法皆斩”,并广为流传;1975年,湖北省云梦县出土秦简,按照竹简中《秦律·徭律》规定,陈胜、吴广因为大雨而延期,根本不会斩首。这表明( )

A.私人修史的主观性太强可信度低 B.考古资料比文献资料更加真实可靠

C.多重史料互证可以丰富历史认知 D.最新的考古发现更接近历史的真相

13.汉武帝时期,设立中央官学,培养《五经》博士,“自此以来,公聊大夫士吏彬彬多文学之士矣”。中央官学的建立( )

A.结束了大富豪子嗣垄断官位的局面 B.推动了儒家思想正统地位的确立

C.有利于学生思想创新和个性发展 D.促进了百家争鸣局面的进一步发展

14.敦煌马圈湾汉简中记载了西汉时期从敦煌出发的商业运输队的情况,其中“官属数十人,持校尉印绂三十,驴五百匹,驱驴士五十人,之蜀……”;居延汉简中也有关于从河西逃亡的商人在市场上购买了蜀车与蜀布的记载。以上记载可佐证( )

A.河西地区社会矛盾突出 B.河西走廊是西汉贸易要道

C.中央加强管控岭南地区 D.当时商品经营区域化明显

15.如图是东汉某一时期的社会现象图,这一现象出现的根源是( )

A.皇帝权力的渐趋衰微 B.外戚宦官的交替专权

C.宗族观念的根深蒂固 D.君主专制制度的弊端

16.西汉史学家司马迁撰写的《史记》,首创的体裁是( )

A.纪传体通史 B.纪传体断代史 C.编年体通史 D.编年体断代史

第Ⅱ卷(非选择题)

二、非选择题。(共52分)

17.阅读有关秦汉制度和兴亡的相关材料,回答问题。(25分)

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二 赢政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度…;二是成立中央政府机构…以协助皇帝领导全国军政事务:三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——袁行霈等主编《中华文明史》

材料三 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法实施。直到武帝时期,政府才在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域大刀阔斧地推行了制度变革。

——孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据所学知识,指出材料一中西周“‘共主’名义下的地方分权体制”和秦“君主‘独制’”分别指何种政治制度?(2分)

(2)根据所学知识,指出材料二中“三个环节”分别指的是什么?另外秦朝中央集权国家的形成有何积极影响?(9分)

(3)根据材料一、二,指出周、秦政治制度的主要差别。(4分)

(4)根据材料三并结合所学知识,指出汉武帝时期“制度变革”在政治上的表现。(10分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 汉初,匈奴越过阴山、夺取河套等地,迫使汉界退至陕北、陇东一线,统治者不得不以防御姿态应对西北边疆。经过六七十年的休养生息,社会经济增强,地方王侯势力被严重削弱,面对匈奴的强大和不断袭扰,崇尚积极有为的汉武帝实施了有力的回击,重新占据了对北方和西北方的统治权,通过修筑边塞,派兵戍守,对当地进行了有效的经营。

——摘编自郑承燕《汉武帝对北方地区的经营及其影响》

材料二 通过三次大规模战争,汉武帝先后收复河南地区、河西走廊及漠南地区,解除了匈奴对汉朝长期以来的威胁。西汉加强边塞建设,构建了多层次的防御体系。与之相配合,朝廷组织屯田和徙民实边,“皆与犁牛”,调发数万人至西北挖渠引水,兴修水利灌溉工程。还设置西域都护等官职保护商旅往来和为过往使节提供食宿,由此架起了西北地区对内对外的桥梁。西汉经营西北的方针为以后历代政权开发边疆提供了基本模式。

——摘编自钟银梅《论汉武帝时期的西北开发》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝经略西北的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉武帝经略西北的影响。(9分)

19.论述题。(12分)

对于“社会转型”这个概念,有多种解释。其中有人认为,社会转型是指社会生活的各个领域、各个层面发生的变革,这种变革包括政治、经济和文化等领域。如图是关于春秋战国社会转型的示意图。

根据材料并结合所学知识,任选其中一个角度对春秋战国时期的社会转型予以说明。(要求:观点明确,史论结合)

历史参考答案

一、单项选择题。(每题3分,共48分)

1.C 2.D 3.C 4.A 5.B 6.C 7.A 8.C 9.D 10.A 11.D 12.C 13.B 14.B 15.D 16.A

二、非选择题。

17.(1)西周:分封制、宗法制;秦朝:专制主义中央集权制。(2分)

(2)三个环节:建立皇帝制度:建立中央官职,即三公九卿制度:废分封,置郡县,建立地方行政制度。(3分)

积极影响:建立了中国历史上第一个统一多民族的封建国家;促进了各地区、各民族政治、经济、文化的交往交流交融;政治制度为历代封建王朝沿用,影响深远。(6分)

(3)主要区别:西周以血缘关系为纽带形成国家政治机构,最高执政集团尚未实现权力的高度集中:秦形成了中央垂直管理地方的制度,君主集权的官僚政治取代贵族政治。(4分)

(4)表现:颁布“推恩令”,削弱王国势力;设立中朝,削弱丞相的权力;实行察举制;设立刺史制度:任用酷吏治理地方,打击豪强势力。(10分)

18.(15分)(1)原因:社会经济的恢复与繁荣;中央集权的巩固和加强;匈奴对西汉构成严重威胁。(6分)

(2)影响:巩固西北边防,维护了统一的多民族国家;促进了西北地区的开发,推动边疆各族的发展与融合:沟通了中外联系,加强了中外交流;对后世影响深远。(9分,答对3点即9分)

19.(12分)示例:

观点:生产力的发展,在经济层面推动了春秋战国的时代转型。(2分)

论证:铁犁、牛耕的使用,生产力的飞跃,农业生产有了较大的发展。农业进步推动社会分工,私营手工业和商业兴起,“工商食官”的局面被打破;生产力的发展使井田制趋于瓦解,封建土地私有制确立,以小农经济为主体的农耕经济开始形成;同时生产力的发展引起社会阶级关系的变化,旧贵族势力走向衰落,促进了新兴地主阶级崛起,新兴地主阶级为进一步解放生产力要进行大刀阔斧的改革,推动社会转型。(9分)

综上所述,经济基础决定上层建筑,生产力的发展推动春秋战国时期从奴隶社会向封建社会的转型。(1分)

同课章节目录