福建省厦门市第六中学2023-2024学年高一上学期1月月考地理试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 福建省厦门市第六中学2023-2024学年高一上学期1月月考地理试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 772.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-11 10:12:06 | ||

图片预览

文档简介

厦门六中2023—2024学年第一学期高一年第二阶段考试

地理试卷

一、单选题(30小题,每小题2分,共60分)

三文鱼属冷水性鱼类。我国近岸养殖三文鱼成活率低,长期以来主要依靠进口。2018年,我国首个全潜式大型网箱“深蓝1号”在山东日照以东海城下水,并投放来自挪威的三文鱼苗。该网箱可视水温调整潜水深度,实现了我国三文鱼规模化养殖的突破。据此完成1~3题。

1.我国近岸养殖三文鱼成活率低,主要是因为( )

A.受洋流影响小 B.海水温度高

C.受海浪影响大 D.海水盐度低

2.夏季,深海网箱调节方向和原因分别为( )

A.向上,降低水温 B.向上,提升水温

C.向下,降低水温 D.向下,提升水温

3.与近岸养殖相比,深海养殖的三文鱼品质好,主要原因是深海养殖区( )

A.饵料来源丰富 B.海水水质较好

C.水域空间广阔 D.海水密度较大

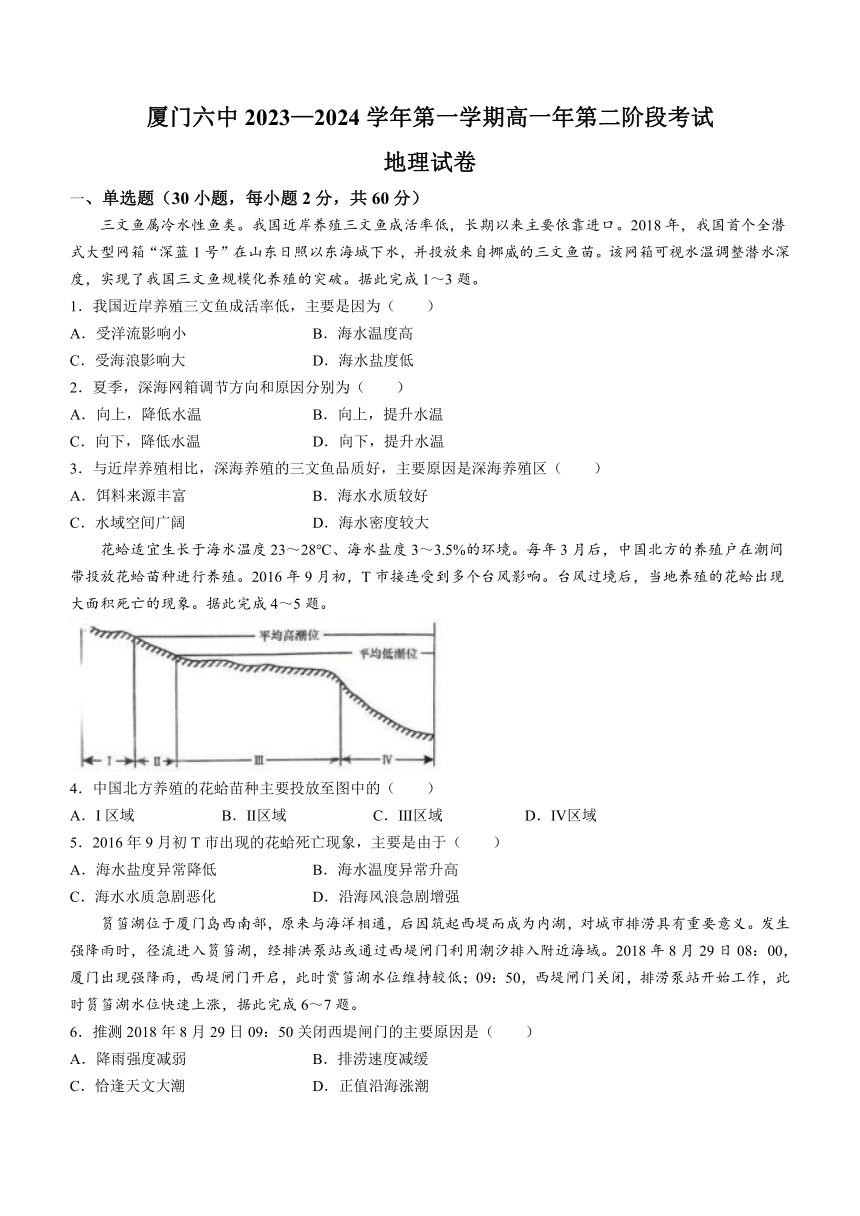

花蛤适宜生长于海水温度23~28℃、海水盐度3~3.5%的环境。每年3月后,中国北方的养殖户在潮间带投放花蛤苗种进行养殖。2016年9月初,T市接连受到多个台风影响。台风过境后,当地养殖的花蛤出现大面积死亡的现象。据此完成4~5题。

4.中国北方养殖的花蛤苗种主要投放至图中的( )

A.I区域 B.Ⅱ区域 C.Ⅲ区域 D.Ⅳ区域

5.2016年9月初T市出现的花蛤死亡现象,主要是由于( )

A.海水盐度异常降低 B.海水温度异常升高

C.海水水质急剧恶化 D.沿海风浪急剧增强

筼筜湖位于厦门岛西南部,原来与海洋相通,后因筑起西堤而成为内湖,对城市排涝具有重要意义。发生强降雨时,径流进入筼筜湖,经排洪泵站或通过西堤闸门利用潮汐排入附近海域。2018年8月29日08:00,厦门出现强降雨,西堤闸门开启,此时赏筜湖水位维持较低;09:50,西堤闸门关闭,排涝泵站开始工作,此时筼筜湖水位快速上涨,据此完成6~7题。

6.推测2018年8月29日09:50关闭西堤闸门的主要原因是( )

A.降雨强度减弱 B.排涝速度减缓

C.恰逢天文大潮 D.正值沿海涨潮

7.推测近年来贫笃湖的蓄洪排涝压力增大主要是由于( )

A.附近海域顶托增强 B.城市生活废水增多

C.城区硬化地面增加 D.海洋水汽输送增多

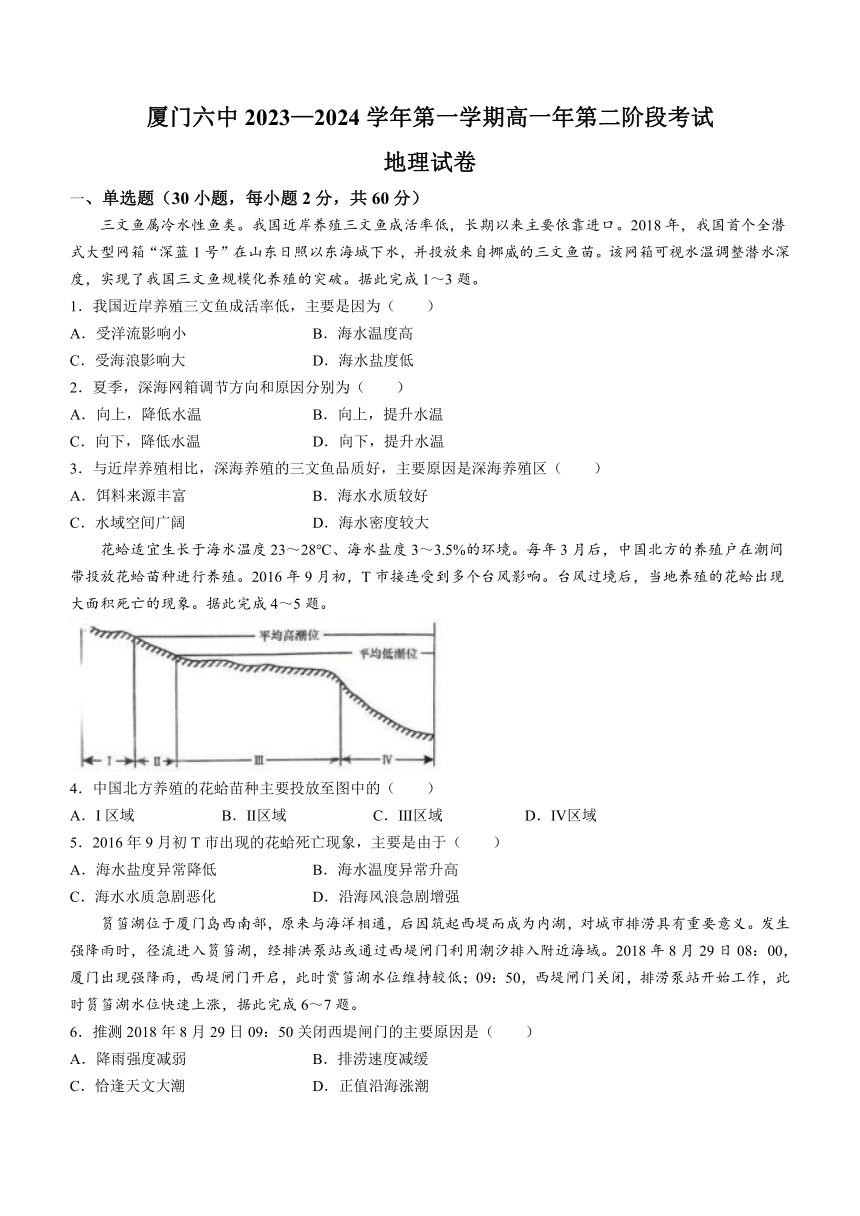

北京某中学利用假期到甲地开展课外实践活动,途径一处石林景观,平地而起,形态各异,岩石多具有水平纹理。随后同学们查找资料,发现自然界里有些区域地表被外力雕琢,没有树木,却也成林。下图为我国四个不同区域的“非木之林”景观。据此完成8~9题。

8.图示地貌的类型,连线正确的是( )

A.甲—河流地貌 B.乙—风沙地貌

C.丙—海岸地貌 D.丁—冰川地貌

9.乙地貌的突出特点是( )

①垄脊与沟槽相间分布 ②垄脊的高度大致相同

③垄脊的长短比较一致 ④垄脊走向与主风向一致

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

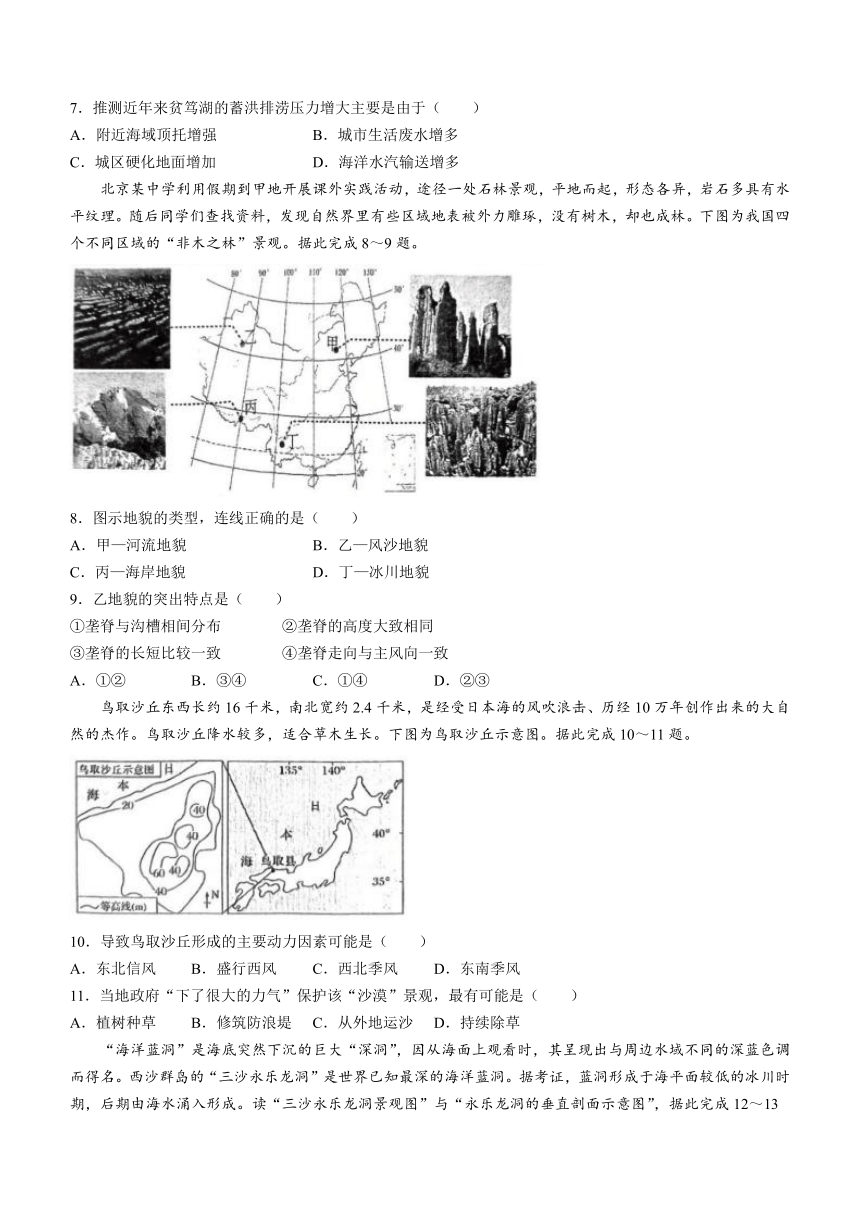

鸟取沙丘东西长约16千米,南北宽约2.4千米,是经受日本海的风吹浪击、历经10万年创作出来的大自然的杰作。鸟取沙丘降水较多,适合草木生长。下图为鸟取沙丘示意图。据此完成10~11题。

10.导致鸟取沙丘形成的主要动力因素可能是( )

A.东北信风 B.盛行西风 C.西北季风 D.东南季风

11.当地政府“下了很大的力气”保护该“沙漠”景观,最有可能是( )

A.植树种草 B.修筑防浪堤 C.从外地运沙 D.持续除草

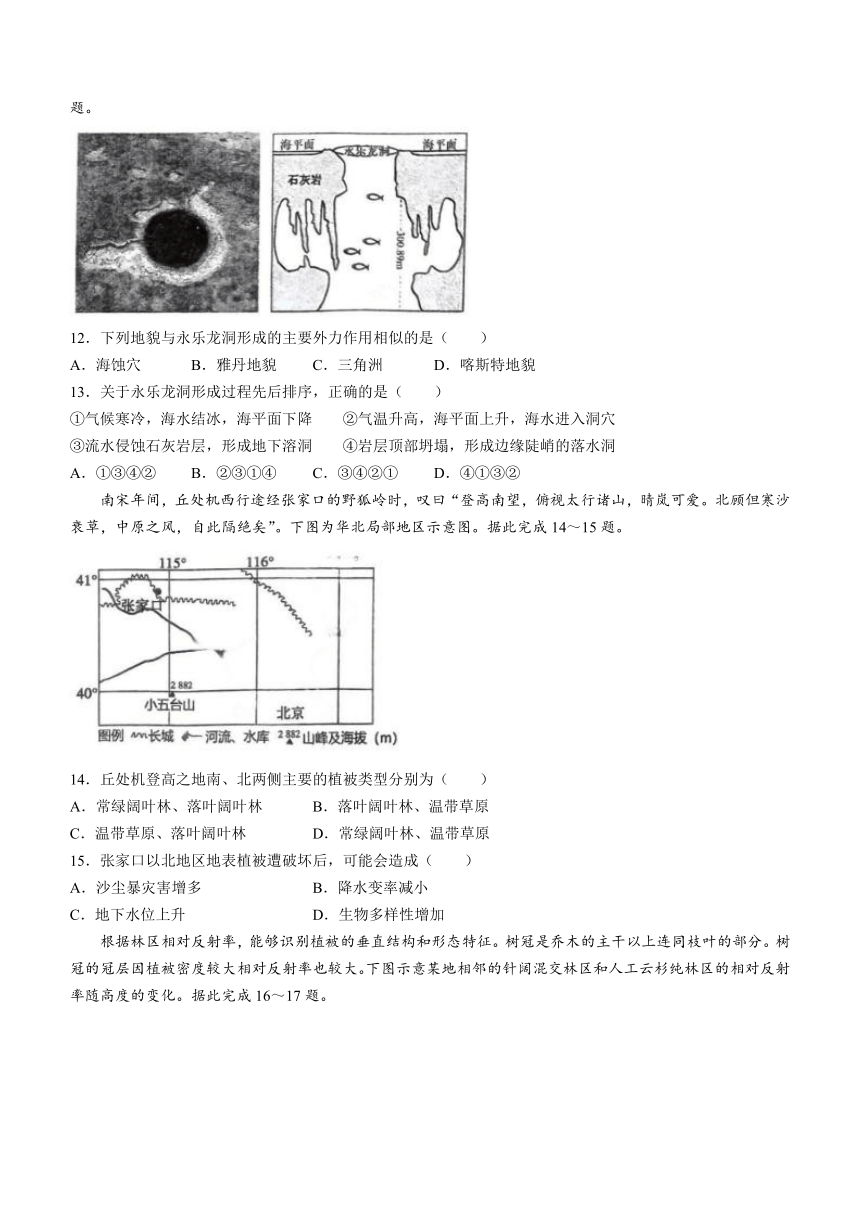

“海洋蓝洞”是海底突然下沉的巨大“深洞”,因从海面上观看时,其呈现出与周边水域不同的深蓝色调而得名。西沙群岛的“三沙永乐龙洞”是世界已知最深的海洋蓝洞。据考证,蓝洞形成于海平面较低的冰川时期,后期由海水涌入形成。读“三沙永乐龙洞景观图”与“永乐龙洞的垂直剖面示意图”,据此完成12~13题。

12.下列地貌与永乐龙洞形成的主要外力作用相似的是( )

A.海蚀穴 B.雅丹地貌 C.三角洲 D.喀斯特地貌

13.关于永乐龙洞形成过程先后排序,正确的是( )

①气候寒冷,海水结冰,海平面下降 ②气温升高,海平面上升,海水进入洞穴

③流水侵蚀石灰岩层,形成地下溶洞 ④岩层顶部坍塌,形成边缘陡峭的落水洞

A.①③④② B.②③①④ C.③④②① D.④①③②

南宋年间,丘处机西行途经张家口的野狐岭时,叹曰“登高南望,俯视太行诸山,晴岚可爱。北顾但寒沙衰草,中原之风,自此隔绝矣”。下图为华北局部地区示意图。据此完成14~15题。

14.丘处机登高之地南、北两侧主要的植被类型分别为( )

A.常绿阔叶林、落叶阔叶林 B.落叶阔叶林、温带草原

C.温带草原、落叶阔叶林 D.常绿阔叶林、温带草原

15.张家口以北地区地表植被遭破坏后,可能会造成( )

A.沙尘暴灾害增多 B.降水变率减小

C.地下水位上升 D.生物多样性增加

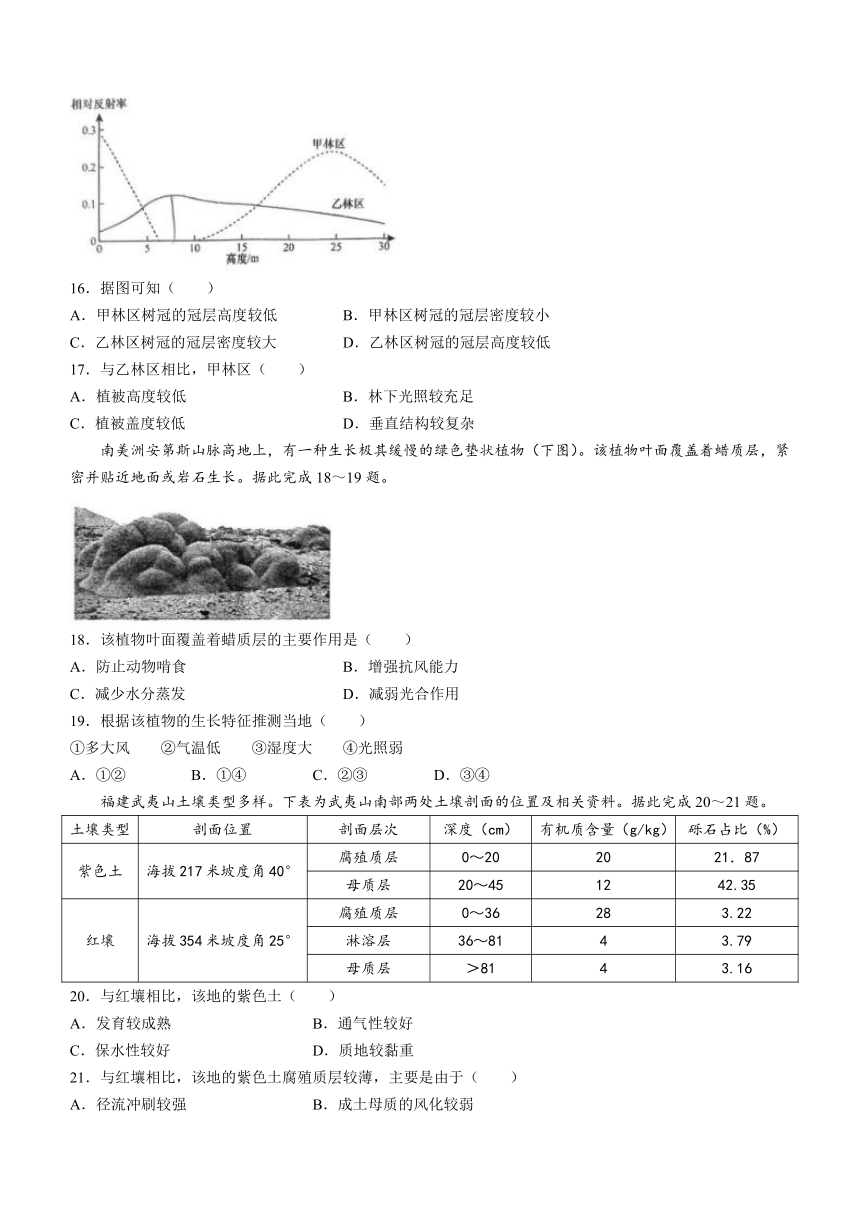

根据林区相对反射率,能够识别植被的垂直结构和形态特征。树冠是乔木的主干以上连同枝叶的部分。树冠的冠层因植被密度较大相对反射率也较大。下图示意某地相邻的针阔混交林区和人工云杉纯林区的相对反射率随高度的变化。据此完成16~17题。

16.据图可知( )

A.甲林区树冠的冠层高度较低 B.甲林区树冠的冠层密度较小

C.乙林区树冠的冠层密度较大 D.乙林区树冠的冠层高度较低

17.与乙林区相比,甲林区( )

A.植被高度较低 B.林下光照较充足

C.植被盖度较低 D.垂直结构较复杂

南美洲安第斯山脉高地上,有一种生长极其缓慢的绿色垫状植物(下图)。该植物叶面覆盖着蜡质层,紧密并贴近地面或岩石生长。据此完成18~19题。

18.该植物叶面覆盖着蜡质层的主要作用是( )

A.防止动物啃食 B.增强抗风能力

C.减少水分蒸发 D.减弱光合作用

19.根据该植物的生长特征推测当地( )

①多大风 ②气温低 ③湿度大 ④光照弱

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

福建武夷山土壤类型多样。下表为武夷山南部两处土壤剖面的位置及相关资料。据此完成20~21题。

土壤类型 剖面位置 剖面层次 深度(cm) 有机质含量(g/kg) 砾石占比(%)

紫色土 海拔217米坡度角40° 腐殖质层 0~20 20 21.87

母质层 20~45 12 42.35

红壤 海拔354米坡度角25° 腐殖质层 0~36 28 3.22

淋溶层 36~81 4 3.79

母质层 >81 4 3.16

20.与红壤相比,该地的紫色土( )

A.发育较成熟 B.通气性较好

C.保水性较好 D.质地较黏重

21.与红壤相比,该地的紫色土腐殖质层较薄,主要是由于( )

A.径流冲刷较强 B.成土母质的风化较弱

C.水热条件较好 D.微生物分解速率较高

以下文段中的群岛指的是科隆群岛(下图)。据此完成22~24题。

群岛完全由火山喷发形成。……第一眼望过去,没有比这儿更让人不想上岸的地方了。汹涌巨浪拍打着一片破碎的黑色玄武熔岩,岩石上大裂缝纵横交错。……我在一座较大岛屿北坡上山,最初所见都是无叶灌木丛,往上走时,树林渐渐变绿,刚一翻过最高处,就有一阵自南往北的凉风迎面扑来,碧绿繁荣的植被让人眼睛一亮。(摘自达尔文《小猎犬号航海记》)

22.科隆群岛西侧海域盛行上升流。该洋流使科隆群岛( )

A.空气对流增强 B.岸线曲折破碎

C.沿岸气温升高 D.空气湿度降低

23.与圣克鲁斯岛相比,伊莎贝拉岛植被较稀少,是因为伊莎贝拉岛( )

A.远离南美大陆 B.岛屿面积较大

C.火山喷发频繁 D.相对高度较大

24.科隆群岛中各岛屿的南坡与北坡,以及①海岸区域、②干旱区域与③高地区域,环境差异明显。根据达尔文所见,可推知( )

A.降水量:南坡>北坡 B.土层厚度:北坡>南坡

C.降水量:③>①>② D.土层厚度:②>③>①

贝壳堤由死亡的贝类生物在海岸带堆积而成,在沿海地区经常分布着多条贝壳堤,标志着海岸线位置的变化,右图示意渤海湾沿岸某地区贝壳堤的分布。据此完成25~27题。

25.在任一条贝壳堤的形成过程中,海岸线( )

A.向陆地方向推进 B.向海洋方向推进

C.位置稳定 D.反复进退

26.沿岸流动的海水搬运河流入海口处的泥沙,并在贝壳堤外堆积。由此( )

A.形成新的贝壳堤 B.加大贝壳堤距海岸线的距离

C.形成河口三角洲 D.迫使河流改道

27.河流冲积物是该地海岸线变动的物质来源。多条贝壳堤的形成说明河流入海口( )

A.位置稳定,泥沙沉积量小 B.位置稳定,泥沙沉积量大

C.位置多次变动,泥沙沉积量小 D.位置多次变动,泥沙沉积量大

中国南沙群岛多为珊瑚礁岛,大部分岛屿呈椭圆形,土壤发育于大小不同的礁盘上。左图示意南沙群岛中多数海岛的土壤分布模式(甲、乙、丙、丁代表四种不同土壤),右图示意甲区域土壤剖面中磷(大多来自地表的鸟粪等有机物)的分布。据此完成28~30题。

28.与其他热带湿润地区相比,南沙群岛土壤黏粒含量普遍较低,质地较粗。这是由于南沙群岛( )

A.土壤形成和发育时间短 B.地表植被覆盖率低

C.土壤由珊瑚礁发育形成 D.地表大量鸟粪堆积

29.下图为学生自主绘制的土壤形成过程及其影响因素示意图。形成上面左图所示土壤空间差异的主要因素是( )

A.成土因素I B.成土因素Ⅱ

C.成土因素Ⅲ D.成土因素Ⅳ

30.据上面右图可知,此处土壤剖面中属于淀积层的是地表以下( )

A.0~10厘米处 B.30~40厘米处

C.50~60厘米处 D.80~90厘米处

二、综合题(共两道大题,40分)

31.阅读图文材料,完成下列要求。(21分)

法国小说家儒勒·凡尔纳小说《海底两万里》讲述了19世纪60年代法国博物学家阿龙纳斯教授—行乘坐鹦鹉螺号潜艇,跟随尼莫船长沿下图所示航线环球海底冒险的故事。

(1)大西洋表层海水平均盐度为35.4‰。在下图中绘制乙——丙段航线所经过的大洋表层海水盐度变化曲线,并描述大洋表层海水盐度的空间分布规律。(8分)

我看见了鱼类,……它们特别喜欢居住在这一带水中,……简直是看不完,打不尽。……当鹦鹉螺号从它们拥挤的队伍中间打开一条道路的时候,……

——(摘自《海底两万里》)

(2)判断甲、乙、丙、丁四处中最可能见到鱼群“看不完,打不尽”的海城,并说明该处渔场成因。(7分)

2月15日下午,我在写我的笔记,……这个时候我觉得十分热,我要把身上穿的贝足丝衣服脱下来。真是不可理解的热力,……又潜在水中,不应该有这样高的温度上升。

——(摘自《海底两万里》)

(3)说明阿龙纳斯教授认为在戊处不应该出现上述现象的原因。(3分)

大约下午三点的时候,波浪更加汹涌。海水疯狂的上涨,鹦鹉螺号突然撞到了一处礁石,并搁浅下来。……我向尼莫船长表明了我认为船难以回到海中的理由,他却不以为然地说:“五天之后就是满月,……船会重新回到海中。”

——(摘自《海底两万里》)

(4)说明尼莫船长判断“船会重新回到海中”的科学依据。(3分)

32.阅读图文材料,完成下列要求。(19分)

研究小组前往江西庐山(左图)开展野外实践。为更好地了解山体起伏状况,小组成员绘制了右图所示地形剖面。

(1)判断右图所示地形剖面对应的剖面线(“A—B线”或“C—D线”),并指出右图方框中应填入的方位。(5分)

(2)描述庐山地区东南部的主要地势特征。(4分)

(3)为尽可能观察到庐山地区东部的森林植被全貌,小组成员确定了2个最适宜的观察点位。从甲乙丙丁中选出这2个最适宜的观察点位,并说明依据。(6分)

“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”是诗仙李白游览庐山瀑布观景点所创作的名篇佳句。下图示意小组成员重走诗人足迹时,在此处所绘的地貌景观。

(4)描述此处地貌景观的特征。(4分)

地理试卷

一、单选题(30小题,每小题2分,共60分)

三文鱼属冷水性鱼类。我国近岸养殖三文鱼成活率低,长期以来主要依靠进口。2018年,我国首个全潜式大型网箱“深蓝1号”在山东日照以东海城下水,并投放来自挪威的三文鱼苗。该网箱可视水温调整潜水深度,实现了我国三文鱼规模化养殖的突破。据此完成1~3题。

1.我国近岸养殖三文鱼成活率低,主要是因为( )

A.受洋流影响小 B.海水温度高

C.受海浪影响大 D.海水盐度低

2.夏季,深海网箱调节方向和原因分别为( )

A.向上,降低水温 B.向上,提升水温

C.向下,降低水温 D.向下,提升水温

3.与近岸养殖相比,深海养殖的三文鱼品质好,主要原因是深海养殖区( )

A.饵料来源丰富 B.海水水质较好

C.水域空间广阔 D.海水密度较大

花蛤适宜生长于海水温度23~28℃、海水盐度3~3.5%的环境。每年3月后,中国北方的养殖户在潮间带投放花蛤苗种进行养殖。2016年9月初,T市接连受到多个台风影响。台风过境后,当地养殖的花蛤出现大面积死亡的现象。据此完成4~5题。

4.中国北方养殖的花蛤苗种主要投放至图中的( )

A.I区域 B.Ⅱ区域 C.Ⅲ区域 D.Ⅳ区域

5.2016年9月初T市出现的花蛤死亡现象,主要是由于( )

A.海水盐度异常降低 B.海水温度异常升高

C.海水水质急剧恶化 D.沿海风浪急剧增强

筼筜湖位于厦门岛西南部,原来与海洋相通,后因筑起西堤而成为内湖,对城市排涝具有重要意义。发生强降雨时,径流进入筼筜湖,经排洪泵站或通过西堤闸门利用潮汐排入附近海域。2018年8月29日08:00,厦门出现强降雨,西堤闸门开启,此时赏筜湖水位维持较低;09:50,西堤闸门关闭,排涝泵站开始工作,此时筼筜湖水位快速上涨,据此完成6~7题。

6.推测2018年8月29日09:50关闭西堤闸门的主要原因是( )

A.降雨强度减弱 B.排涝速度减缓

C.恰逢天文大潮 D.正值沿海涨潮

7.推测近年来贫笃湖的蓄洪排涝压力增大主要是由于( )

A.附近海域顶托增强 B.城市生活废水增多

C.城区硬化地面增加 D.海洋水汽输送增多

北京某中学利用假期到甲地开展课外实践活动,途径一处石林景观,平地而起,形态各异,岩石多具有水平纹理。随后同学们查找资料,发现自然界里有些区域地表被外力雕琢,没有树木,却也成林。下图为我国四个不同区域的“非木之林”景观。据此完成8~9题。

8.图示地貌的类型,连线正确的是( )

A.甲—河流地貌 B.乙—风沙地貌

C.丙—海岸地貌 D.丁—冰川地貌

9.乙地貌的突出特点是( )

①垄脊与沟槽相间分布 ②垄脊的高度大致相同

③垄脊的长短比较一致 ④垄脊走向与主风向一致

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

鸟取沙丘东西长约16千米,南北宽约2.4千米,是经受日本海的风吹浪击、历经10万年创作出来的大自然的杰作。鸟取沙丘降水较多,适合草木生长。下图为鸟取沙丘示意图。据此完成10~11题。

10.导致鸟取沙丘形成的主要动力因素可能是( )

A.东北信风 B.盛行西风 C.西北季风 D.东南季风

11.当地政府“下了很大的力气”保护该“沙漠”景观,最有可能是( )

A.植树种草 B.修筑防浪堤 C.从外地运沙 D.持续除草

“海洋蓝洞”是海底突然下沉的巨大“深洞”,因从海面上观看时,其呈现出与周边水域不同的深蓝色调而得名。西沙群岛的“三沙永乐龙洞”是世界已知最深的海洋蓝洞。据考证,蓝洞形成于海平面较低的冰川时期,后期由海水涌入形成。读“三沙永乐龙洞景观图”与“永乐龙洞的垂直剖面示意图”,据此完成12~13题。

12.下列地貌与永乐龙洞形成的主要外力作用相似的是( )

A.海蚀穴 B.雅丹地貌 C.三角洲 D.喀斯特地貌

13.关于永乐龙洞形成过程先后排序,正确的是( )

①气候寒冷,海水结冰,海平面下降 ②气温升高,海平面上升,海水进入洞穴

③流水侵蚀石灰岩层,形成地下溶洞 ④岩层顶部坍塌,形成边缘陡峭的落水洞

A.①③④② B.②③①④ C.③④②① D.④①③②

南宋年间,丘处机西行途经张家口的野狐岭时,叹曰“登高南望,俯视太行诸山,晴岚可爱。北顾但寒沙衰草,中原之风,自此隔绝矣”。下图为华北局部地区示意图。据此完成14~15题。

14.丘处机登高之地南、北两侧主要的植被类型分别为( )

A.常绿阔叶林、落叶阔叶林 B.落叶阔叶林、温带草原

C.温带草原、落叶阔叶林 D.常绿阔叶林、温带草原

15.张家口以北地区地表植被遭破坏后,可能会造成( )

A.沙尘暴灾害增多 B.降水变率减小

C.地下水位上升 D.生物多样性增加

根据林区相对反射率,能够识别植被的垂直结构和形态特征。树冠是乔木的主干以上连同枝叶的部分。树冠的冠层因植被密度较大相对反射率也较大。下图示意某地相邻的针阔混交林区和人工云杉纯林区的相对反射率随高度的变化。据此完成16~17题。

16.据图可知( )

A.甲林区树冠的冠层高度较低 B.甲林区树冠的冠层密度较小

C.乙林区树冠的冠层密度较大 D.乙林区树冠的冠层高度较低

17.与乙林区相比,甲林区( )

A.植被高度较低 B.林下光照较充足

C.植被盖度较低 D.垂直结构较复杂

南美洲安第斯山脉高地上,有一种生长极其缓慢的绿色垫状植物(下图)。该植物叶面覆盖着蜡质层,紧密并贴近地面或岩石生长。据此完成18~19题。

18.该植物叶面覆盖着蜡质层的主要作用是( )

A.防止动物啃食 B.增强抗风能力

C.减少水分蒸发 D.减弱光合作用

19.根据该植物的生长特征推测当地( )

①多大风 ②气温低 ③湿度大 ④光照弱

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

福建武夷山土壤类型多样。下表为武夷山南部两处土壤剖面的位置及相关资料。据此完成20~21题。

土壤类型 剖面位置 剖面层次 深度(cm) 有机质含量(g/kg) 砾石占比(%)

紫色土 海拔217米坡度角40° 腐殖质层 0~20 20 21.87

母质层 20~45 12 42.35

红壤 海拔354米坡度角25° 腐殖质层 0~36 28 3.22

淋溶层 36~81 4 3.79

母质层 >81 4 3.16

20.与红壤相比,该地的紫色土( )

A.发育较成熟 B.通气性较好

C.保水性较好 D.质地较黏重

21.与红壤相比,该地的紫色土腐殖质层较薄,主要是由于( )

A.径流冲刷较强 B.成土母质的风化较弱

C.水热条件较好 D.微生物分解速率较高

以下文段中的群岛指的是科隆群岛(下图)。据此完成22~24题。

群岛完全由火山喷发形成。……第一眼望过去,没有比这儿更让人不想上岸的地方了。汹涌巨浪拍打着一片破碎的黑色玄武熔岩,岩石上大裂缝纵横交错。……我在一座较大岛屿北坡上山,最初所见都是无叶灌木丛,往上走时,树林渐渐变绿,刚一翻过最高处,就有一阵自南往北的凉风迎面扑来,碧绿繁荣的植被让人眼睛一亮。(摘自达尔文《小猎犬号航海记》)

22.科隆群岛西侧海域盛行上升流。该洋流使科隆群岛( )

A.空气对流增强 B.岸线曲折破碎

C.沿岸气温升高 D.空气湿度降低

23.与圣克鲁斯岛相比,伊莎贝拉岛植被较稀少,是因为伊莎贝拉岛( )

A.远离南美大陆 B.岛屿面积较大

C.火山喷发频繁 D.相对高度较大

24.科隆群岛中各岛屿的南坡与北坡,以及①海岸区域、②干旱区域与③高地区域,环境差异明显。根据达尔文所见,可推知( )

A.降水量:南坡>北坡 B.土层厚度:北坡>南坡

C.降水量:③>①>② D.土层厚度:②>③>①

贝壳堤由死亡的贝类生物在海岸带堆积而成,在沿海地区经常分布着多条贝壳堤,标志着海岸线位置的变化,右图示意渤海湾沿岸某地区贝壳堤的分布。据此完成25~27题。

25.在任一条贝壳堤的形成过程中,海岸线( )

A.向陆地方向推进 B.向海洋方向推进

C.位置稳定 D.反复进退

26.沿岸流动的海水搬运河流入海口处的泥沙,并在贝壳堤外堆积。由此( )

A.形成新的贝壳堤 B.加大贝壳堤距海岸线的距离

C.形成河口三角洲 D.迫使河流改道

27.河流冲积物是该地海岸线变动的物质来源。多条贝壳堤的形成说明河流入海口( )

A.位置稳定,泥沙沉积量小 B.位置稳定,泥沙沉积量大

C.位置多次变动,泥沙沉积量小 D.位置多次变动,泥沙沉积量大

中国南沙群岛多为珊瑚礁岛,大部分岛屿呈椭圆形,土壤发育于大小不同的礁盘上。左图示意南沙群岛中多数海岛的土壤分布模式(甲、乙、丙、丁代表四种不同土壤),右图示意甲区域土壤剖面中磷(大多来自地表的鸟粪等有机物)的分布。据此完成28~30题。

28.与其他热带湿润地区相比,南沙群岛土壤黏粒含量普遍较低,质地较粗。这是由于南沙群岛( )

A.土壤形成和发育时间短 B.地表植被覆盖率低

C.土壤由珊瑚礁发育形成 D.地表大量鸟粪堆积

29.下图为学生自主绘制的土壤形成过程及其影响因素示意图。形成上面左图所示土壤空间差异的主要因素是( )

A.成土因素I B.成土因素Ⅱ

C.成土因素Ⅲ D.成土因素Ⅳ

30.据上面右图可知,此处土壤剖面中属于淀积层的是地表以下( )

A.0~10厘米处 B.30~40厘米处

C.50~60厘米处 D.80~90厘米处

二、综合题(共两道大题,40分)

31.阅读图文材料,完成下列要求。(21分)

法国小说家儒勒·凡尔纳小说《海底两万里》讲述了19世纪60年代法国博物学家阿龙纳斯教授—行乘坐鹦鹉螺号潜艇,跟随尼莫船长沿下图所示航线环球海底冒险的故事。

(1)大西洋表层海水平均盐度为35.4‰。在下图中绘制乙——丙段航线所经过的大洋表层海水盐度变化曲线,并描述大洋表层海水盐度的空间分布规律。(8分)

我看见了鱼类,……它们特别喜欢居住在这一带水中,……简直是看不完,打不尽。……当鹦鹉螺号从它们拥挤的队伍中间打开一条道路的时候,……

——(摘自《海底两万里》)

(2)判断甲、乙、丙、丁四处中最可能见到鱼群“看不完,打不尽”的海城,并说明该处渔场成因。(7分)

2月15日下午,我在写我的笔记,……这个时候我觉得十分热,我要把身上穿的贝足丝衣服脱下来。真是不可理解的热力,……又潜在水中,不应该有这样高的温度上升。

——(摘自《海底两万里》)

(3)说明阿龙纳斯教授认为在戊处不应该出现上述现象的原因。(3分)

大约下午三点的时候,波浪更加汹涌。海水疯狂的上涨,鹦鹉螺号突然撞到了一处礁石,并搁浅下来。……我向尼莫船长表明了我认为船难以回到海中的理由,他却不以为然地说:“五天之后就是满月,……船会重新回到海中。”

——(摘自《海底两万里》)

(4)说明尼莫船长判断“船会重新回到海中”的科学依据。(3分)

32.阅读图文材料,完成下列要求。(19分)

研究小组前往江西庐山(左图)开展野外实践。为更好地了解山体起伏状况,小组成员绘制了右图所示地形剖面。

(1)判断右图所示地形剖面对应的剖面线(“A—B线”或“C—D线”),并指出右图方框中应填入的方位。(5分)

(2)描述庐山地区东南部的主要地势特征。(4分)

(3)为尽可能观察到庐山地区东部的森林植被全貌,小组成员确定了2个最适宜的观察点位。从甲乙丙丁中选出这2个最适宜的观察点位,并说明依据。(6分)

“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”是诗仙李白游览庐山瀑布观景点所创作的名篇佳句。下图示意小组成员重走诗人足迹时,在此处所绘的地貌景观。

(4)描述此处地貌景观的特征。(4分)

同课章节目录