纲要(上)第3课秦统一多民族封建国家的建立课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第3课秦统一多民族封建国家的建立课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 94.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-10 10:00:19 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

新课导入

后唐

TEXT

后周

后梁

在中国长达数千年的历史中,曾有过三次从根本上改变了中国政治和社会结构的大革命。第一次发生在公元前221年,它结束了封建领主制,创立了中央集权制的帝国。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

文中的“第一次大革命”指什么?

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立和巩固

第3课 秦统一多民族封建国家的建立

【课程标准】

了解秦朝的统一业绩,认识统一多民族封建国家的建立在中国历史上的意义;

通过了解秦时期的社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃的原因。

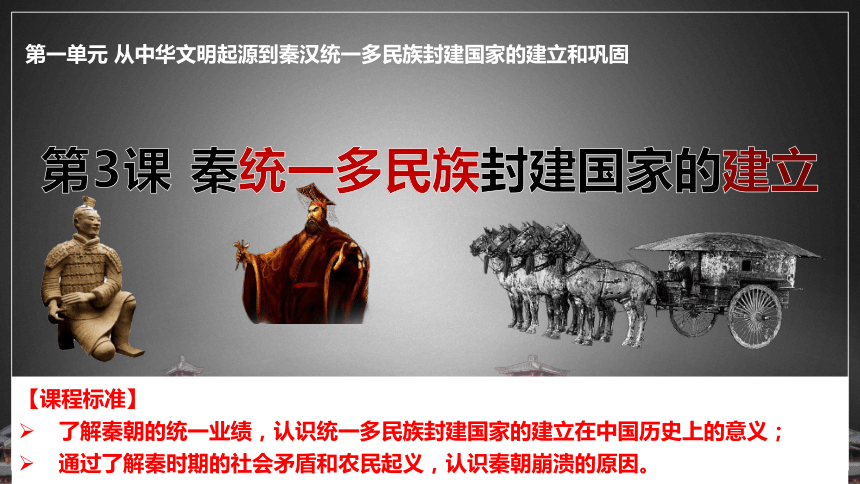

公元前

230年

公元前

221年

统一中国

建立秦朝

秦始皇病逝

秦朝

公元前

207年

刘邦攻入咸阳

秦朝灭亡

公元前

202年

西汉建立

公元前

210年

陈胜吴广起义

公元前

209年

楚汉战争

秦灭六国

时空坐标

秦朝是中国历史上第一个统一多民族封建国家。“统一”首先是疆域统一,是一个实体形态;“多民族”是这个实体的政治组织形式;“封建” 不是“封邦建国”(分封),是疆域统一的实体的社会形态或社会发展所处的阶段。

目

录

CONTENTS

壹

贰

叁

秦朝之兴——大一统原因探讨

秦朝之治——巩固统一的措施

秦朝之亡——暴政之下的反抗

秦朝之兴——大一统原因探讨

秦统一的条件

秦统一的过程

秦统一的意义

壹

(一)秦统一的条件

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

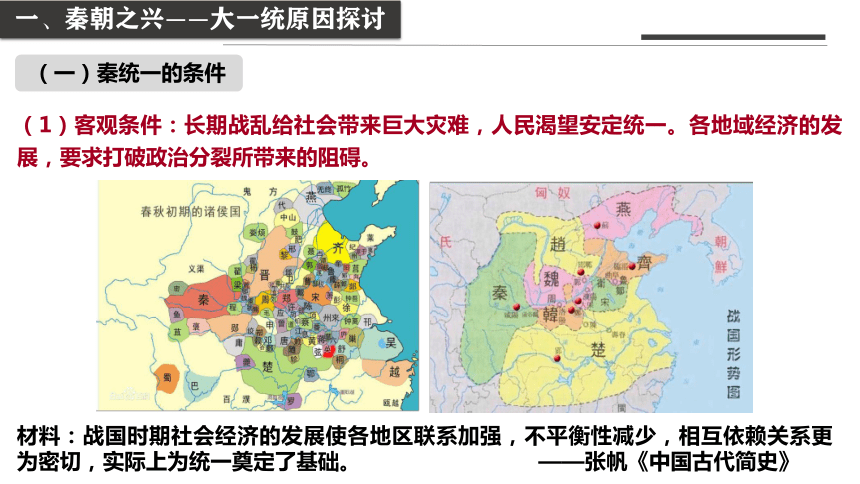

(1)客观条件:长期战乱给社会带来巨大灾难,人民渴望安定统一。各地域经济的发展,要求打破政治分裂所带来的阻碍。

材料:战国时期社会经济的发展使各地区联系加强,不平衡性减少,相互依赖关系更为密切,实际上为统一奠定了基础。 ——张帆《中国古代简史》

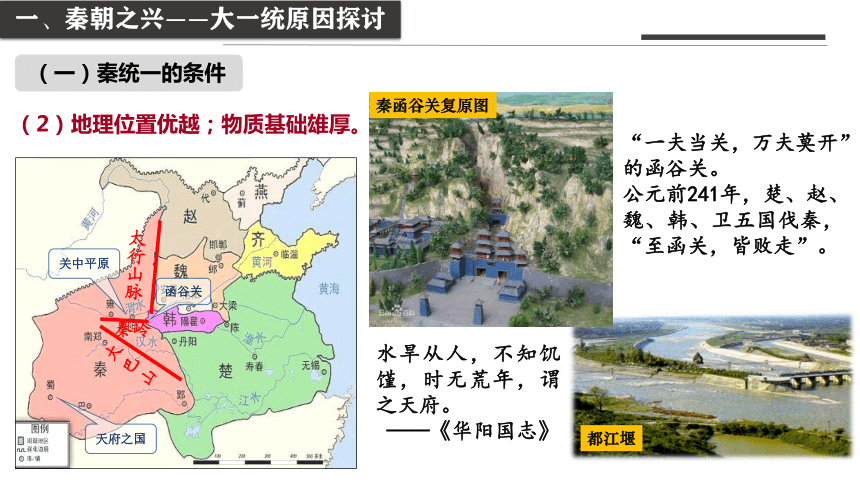

(2)地理位置优越;物质基础雄厚。

太行山脉

大巴山

秦岭

函谷关

关中平原

天府之国

“一夫当关,万夫莫开”的函谷关。

公元前241年,楚、赵、魏、韩、卫五国伐秦,“至函关,皆败走”。

秦函谷关复原图

水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府。

——《华阳国志》

都江堰

(一)秦统一的条件

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

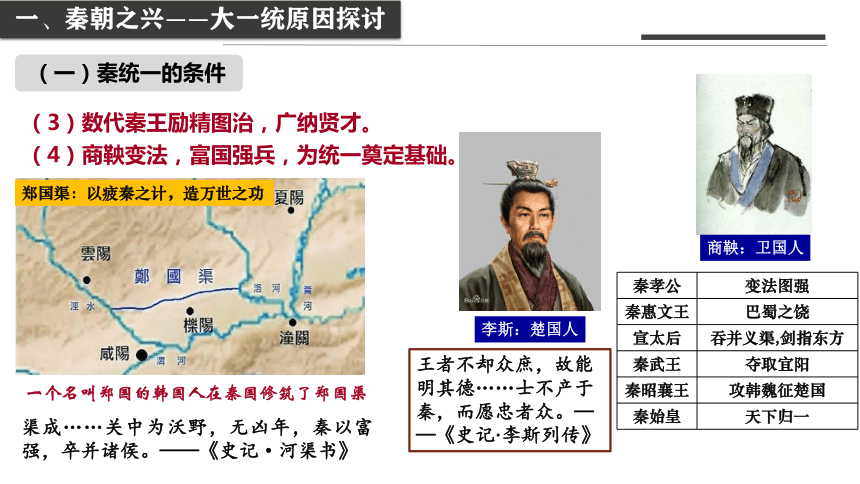

一个名叫郑国的韩国人在秦国修筑了郑国渠

渠成……关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。——《史记·河渠书》

郑国渠:以疲秦之计,造万世之功

商鞅:卫国人

李斯:楚国人

王者不却众庶,故能明其德……士不产于秦,而愿忠者众。——《史记 李斯列传》

(3)数代秦王励精图治,广纳贤才。

(4)商鞅变法,富国强兵,为统一奠定基础。

秦孝公 变法图强

秦惠文王 巴蜀之饶

宣太后 吞并义渠,剑指东方

秦武王 夺取宜阳

秦昭襄王 攻韩魏征楚国

秦始皇 天下归一

(一)秦统一的条件

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

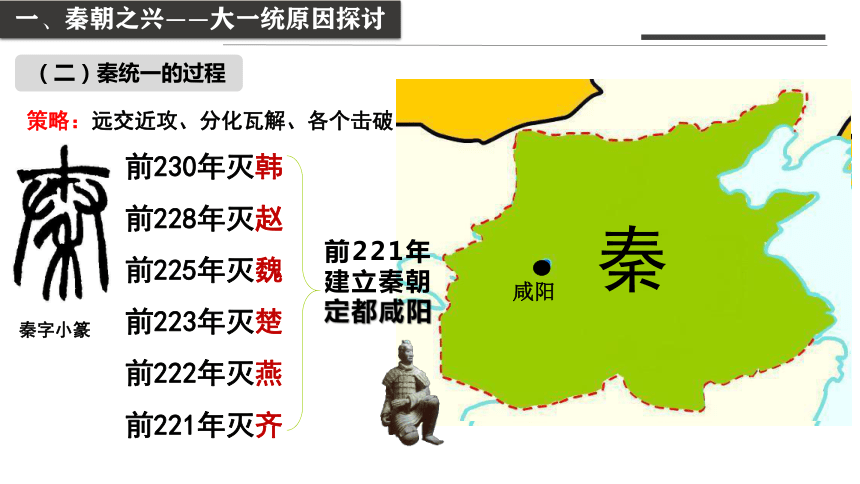

前230年灭韩

前228年灭赵

前225年灭魏

前223年灭楚

前222年灭燕

前221年灭齐

秦字小篆

策略:远交近攻、分化瓦解、各个击破

(二)秦统一的过程

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

咸阳

秦

前221年建立秦朝

定都咸阳

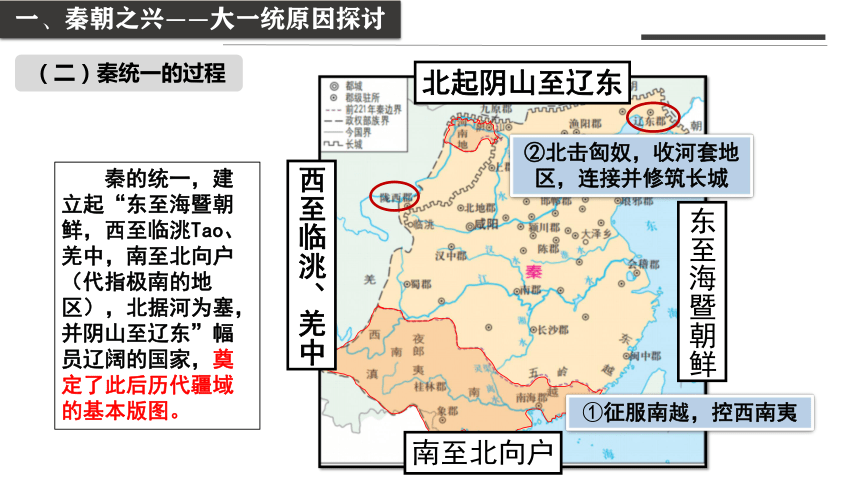

②北击匈奴,收河套地区,连接并修筑长城

北起阴山至辽东

南至北向户

西至临洮、羌中

东至海暨朝鲜

秦的统一,建立起“东至海暨朝鲜,西至临洮Tao、羌中,南至北向户(代指极南的地区),北据河为塞,并阴山至辽东”幅员辽阔的国家,奠定了此后历代疆域的基本版图。

①征服南越,控西南夷

(二)秦统一的过程

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

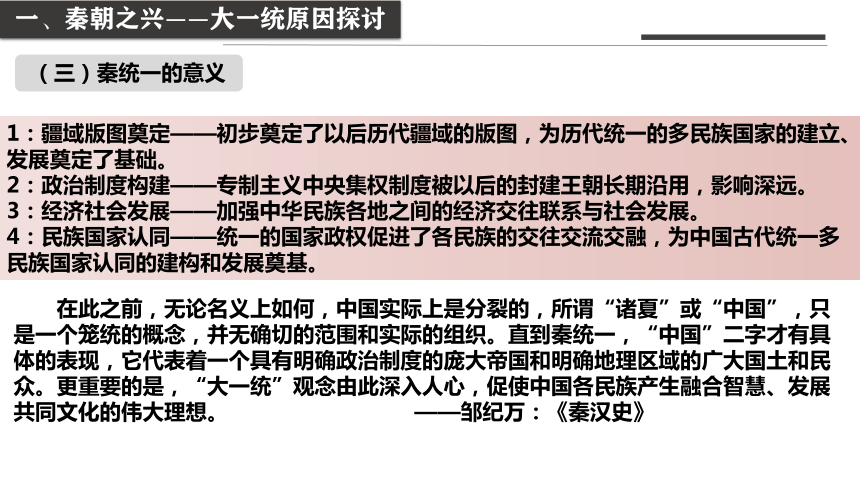

在此之前,无论名义上如何,中国实际上是分裂的,所谓“诸夏”或“中国”,只是一个笼统的概念,并无确切的范围和实际的组织。直到秦统一,“中国”二字才有具体的表现,它代表着一个具有明确政治制度的庞大帝国和明确地理区域的广大国土和民众。更重要的是,“大一统”观念由此深入人心,促使中国各民族产生融合智慧、发展共同文化的伟大理想。 ——邹纪万:《秦汉史》

1:疆域版图奠定——初步奠定了以后历代疆域的版图,为历代统一的多民族国家的建立、发展奠定了基础。

2:政治制度构建——专制主义中央集权制度被以后的封建王朝长期沿用,影响深远。

3:经济社会发展——加强中华民族各地之间的经济交往联系与社会发展。

4:民族国家认同——统一的国家政权促进了各民族的交往交流交融,为中国古代统一多民族国家认同的建构和发展奠基。

(三)秦统一的意义

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

秦朝之治——巩固统一的措施

专制主义中央集权制度

巩固统一的其他措施

贰

专制主义(君主专制):

主要指一种决策方式,指君主独掌握政权。与民主制相对,体现在帝位终身制和世袭制。主要的特征是君主个人专断独裁,集国家最高权力于一身, 拥有至高无上的地位。

概念辨析:专制主义中央集权制度

中央集权:

是相对于地方分权而言的一种管理方式,其特点是地方政府在政治、经济等方面没有独立性,必须严格服从中央政府命令,一切受制于中央。

皇权与相权

中央与地方

二、秦朝之治——巩固统一的措施

我统一天下

德盖三皇

功过五帝

伏羲、神农、燧人

黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜

秦始皇头上戴的叫冕,前后垂挂的玉串称旒Liu,穿的衣服称衮服,有12种图案。这种装饰为皇帝独有。

命为“制”,令为“诏”,天子自称“朕”。

天下之事无大小皆决与上。上至衡石量书,日夜有呈,不中呈不得休息。

“朕为始皇帝。后世以计数,二世、三世至于万世,传之无穷。”——《史记》

皇帝独尊

皇权至上

皇位世袭

特点:

1.皇帝制度

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(一)政治:建立专制主义中央集权制度

皇帝

御史

大夫

太

尉

奉

常

郎

中

令

卫

尉

廷

尉

典

客

宗

正

治

粟

内

史

少

府

太

仆

(监察)

(辅佐皇帝处理政务)

军事(虚设)

皇帝侍卫首领

皇宫卫戍司令

掌皇帝的舆服车马

皇室事务

秦朝的三公九卿为官僚政治,职事人员为有才能的文武官员,皆受命于皇帝,各有职分、等级、俸禄,公与私分明,政绩有考课,讲效率,有升迁,体制划一,组织完备……

——摘自《中华文明史·第二卷》

司法刑狱

赋税征收管理

工商税务皇室财务

民族外交

祭祀礼教

虎符

君主专制

丞

相

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(一)政治:建立专制主义中央集权制度

2.中央官制:三公九卿制度

特征:

一 君主专制

“三公九卿”互相牵制,任何人都无法独揽大权,最终军权完全操纵在皇帝一人手中,保证专制皇权不至旁落。

二 分工明确

三 “家天下”

“九卿”中奉常、宗正、郎中令、将作少府等官职就是为皇室专设的,是为皇帝私家服务的。

诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。

周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。

李斯

王绾

始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”

分封?VS 郡县?

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(一)政治:建立专制主义中央集权制度

李斯

王绾

3.地方行政制度:郡县制

郡守(行政)、监御史

(监察)、郡尉(军事)

县令、县丞、县尉

郡

县

乡

里

亭

基层管理

中央

治安

主要官员由中央任免和考核,不能世袭

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(一)政治:建立专制主义中央集权制度

3.地方行政制度:郡县制

(1)内容:

①郡、县是秦代的两级地方政权机构;

②郡守和县令由朝廷任免,不能世袭。

③中央政令通过郡县乡里文书邮传系统直达百姓;

④乡、里、亭管理百姓维护治安。

(地方最高统治机构)

①实现了对地方政权直接有效管理,有利于维护国家和政局稳定。

②打破传统的贵族分封制,官僚政治取代了贵族政治(流官制取代世官制;地缘国家取代血缘国家。)

③基层百姓成为编户齐民,国家掌握了稳定的赋税、徭役与兵源。

④奠定了中国两千多年的中央集权制度的基本格局,为历代沿用,且不断加强和完善。

(2)郡县制的影响:

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(一)政治:建立专制主义中央集权制度

皇帝

郡守

县令

三公九卿

中央

地方

中央集权

权利越分散越小

权利越集中越大

扩展知识:对比分封制和郡县制

郡县长官由皇帝任命,不能世袭,俸禄制

地方有行政权、财权、军权,独立性强

世卿世禄制(世袭产生)

中央垂直管理地方,地方服从中央

易形成地方割据势力

加强中央集权

官员产生

与中央关系

影响

性质

贵族政治

官僚政治

相同点:①都是为了巩固统治阶级的统治;

②都是中国古代社会重要的地方行政制度;

③都在维护国家的统一等方面起了积极作用。

二、秦朝之治——巩固统一的措施

分封制(商周等早期社会) 郡县制(秦及以后的各个时代)

划分标准

以血缘关系为基础

按地域划分

书同文(小篆)

统一度(长度)

量(容积)

衡(重量)

车同轨

咸阳

咸阳

统一货币:圆形方孔的秦半两钱

车子两轮间距离统一为6尺

(约今138.6CM)

(1)统一车轨、文字、货币、度量衡、修驰道

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(二)巩固统一的其他措施

直道、驰道行万里

(2)制定法律、编制户籍,迁徙六国贵族豪强,整顿社会风俗。

1975年在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土了大量竹简。其内容主要是秦朝时的法律制度、行政文书、医学著作等,具有重要的学术价值。其中法律部分记载了法条六百条,有刑律的律文和解释,有名目繁多的其他律文,还有案例和关于治狱的法律文书。秦始皇统一六国以后,以秦律为基础,参照六国律,制定了全境通行的法律。

明法度,定律令,皆以始皇起。

——《史记·李斯列传》

《云梦睡虎地秦简》局部

迁徙豪富的目的,主要是使其脱离乡土,破坏其原有的社会基础,削弱其经济实力,以防止他们东山再起。

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(二)巩固统一的其他措施

东成户人士五夫,

妻大女子为沙,

子小女子泽若,

子小女子伤。

湖南里耶秦简户籍薄

为了钳制思想,秦始皇接受李斯的建议,下令天下将非秦国历史的史书,非博士所掌管的《诗》《书》等诸子百家语,在 30 天内全部交给官府焚毁。只有医药、卜筮、种树之书不在其列。先秦以来的许多珍贵文献毁于一旦。秦始皇以“或为妖言以乱黔首”罪名,将 460 余名儒生方士坑杀。这就是著名的“焚书坑儒”。

影响:钳制思想,摧残文化,使我国文化典籍遭受严重损失。

“焚书坑儒”是秦始皇统一六国后在思想文化方面采取的重大措施,历代学者对其褒贬不一。

秦始皇烧过书,烧书是为了统一思想。但他没有烧掉农书和医书;他收罗许多别国的“客卿”,并不专重“秦的思想”,倒是博采各种的思想的……。

——鲁迅《华德焚书异同论》

“秦代焚书,最主要者为六国史记(即当代官书),其次为诗、书古文(即古代官书之流传民间者)。而百家言(即后起民间书)非其所重。汉兴,学统未尝中断”。

——钱穆《国史大纲》

(3)思想文化上:焚书坑儒

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(二)巩固统一的其他措施

(4)戍北边,蒙恬筑长城北击匈奴

攻岭南,屠雎凿灵渠戍守五岭

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(二)巩固统一的其他措施

秦朝之亡——暴政之下的反抗

秦的暴政

陈胜吴广起义

楚汉之争

叁

04

秦直道,令大将蒙恬率数十万军工、民工突击修筑一条重要军事要道。被誉为人类历史上最早的高速公路。

03

秦长城,每年征发民工40余万人。

02

秦始皇陵,修了30多年。动用徭役、刑徒72万余人。

秦帝国的“四大工程”

历史小卡片

秦始皇统治时期全国总人口不过2000万,其中成年男丁大约450万。为完成“四大工程” ,每年征调服徭役的男丁不下三百万。

01

阿房宫仅前殿就相当于三分二的故宫总面积!

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

(一)秦的暴政

阶级矛盾激化

始皇朝下百姓的梦魇

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

(一)秦的暴政

材料一:(秦王朝)奸邪并生,褐衣塞路,囹圄成市,天下愁怨,溃而叛之。

——《汉书·刑法志》

材料二:有敢偶语《诗》、《书》者弃市;以古非今者族;吏见知不举者同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。

——《史记·秦始皇本纪》

严刑峻法

焚书坑儒

徭役繁重

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

(一)秦的暴政

秦朝刑罚:

死刑

枭首:斩首后,将其首级悬木示众

弃市:在闹市当众处死

斩:分砍头和腰斩两种

车裂:五马分尸

定杀:即将犯人投入水中淹死

生埋:又称活埋或坑杀

绞:用绳子将犯人勒死

肉刑

黥刑:也叫墨刑,是在犯人脸上刺字

劓刑:割去犯人的鼻子

刖刑:斩去犯人的左右脚,或左右趾。

一人有罪,灭绝其宗族。族刑有时株连到父族、母族、妻族。

连坐

连坐:一人有罪,全家、邻里或有关之人同受刑罚。

族诛

铁桎

束颈的铁钳

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

公元前210年,秦始皇驾崩,秦二世胡亥继位

公元前209年,陈胜吴广起义,号为“张楚”

项羽刘邦等领导的反秦势力日益壮大

公元前202年,经过四年楚汉战争,刘邦击败项羽,建立汉朝

公元前207年,刘邦攻入咸阳,秦王子婴投降,秦亡,历时15年

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

二世元年七月,发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。

——《史记·陈涉世家》

起义时间——公元前209年

起义地点——大泽乡

起义领导者——陈胜、吴广

起义经过——陈胜自立为王,号为“张楚” 天下云集响应,迅速蔓延,但不久兵败

地位——中国历史上第一次农民起义

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

(二)陈胜吴广起义

BC207年,刘邦的军队进入咸阳,秦王子婴投降,秦朝灭亡。

BC206年—BC202年,刘邦、项羽四年楚汉战争。BC202年,刘邦建立汉朝。

(1)秦朝的灭亡

(2)楚汉战争

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

刘邦项羽反秦势力发展

(1)秦朝灭亡后,刘邦和项羽展开了四年的楚汉之争,楚汉之争不属于农民起义。

(2)楚汉之争中,刘邦获胜。公元前202年,定都长安,建立汉朝,史称西汉。

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

——(宋)李清照《夏日绝句》

大风起兮云飞扬。

威加海内兮归故乡。

安得猛士兮守四方。

——(汉)刘邦《大风歌》

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

(三)楚汉之争

①秦朝的暴政激化了阶级矛盾和统治阶层内部矛盾(根本原因);

公元前210年,秦始皇在巡行途中死去,秦二世继位。他密织刑网,加重人民负担。

②秦朝缺乏治理统一大国的经验;

③对东方六国旧势力缺乏有效的融合和控制;

④陈胜吴广起义和反秦势力的壮大(直接原因)。

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

探讨:秦因何而亡?

国家统一是大智慧

国家统一是中华民族走向伟大复兴的历史必然。实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想。

——习近平会见台湾和平统一团体联合参访团讲话

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

本课小结

D

1.云梦睡虎地秦简中记载了这样一个案例:秦人士伍(无爵者)乙有一件绸面棉衣被盗,盗贼是通过打通侧室北面的墙行窃的;该棉衣用帛做里,装有棉絮5斤,用缪缯(指丝绸)5尺镶边。这一案例从侧面反映出( )

A.社会治安形势严峻 B.家庭手工纺织的发展

C.秦国士兵待遇较高 D.丝织品使用较为普遍

【解析】据本题时间信息可知准确时空是:秦朝。材料反映的是秦国的一个治安案例。由材料中“秦人士伍(无爵者)”“绸面棉衣”“用帛做里”“用缪缯(指丝绸)5尺镶边”等信息可知,秦国无爵位之人的棉衣也可用丝绸镶边,这从侧面说明当时丝绸使用的普遍性,反映出当时丝织业的兴盛,D项正确。盗贼破墙偷盗,是当时社会治安形势严峻的反映,但这不是从侧面反映的信息,排除A项;由材料无法得知绸面棉衣的来历,B、C两项判断依据不足,排除BC项。故选D项。

实战演练

A

【解析】根据材料可知,南郡守腾通过传播法令的方式教化百姓,有利于形成共同的风俗习惯,增强民众对法律的认同,从而建构国家认同,A项正确;郡县制确立了中央对地方的绝对控制,排除B项;材料强调南郡守腾通过传播法令的方式教化百姓,并没有涉及民间舆论的走向,排除C项;材料并没有强调国家统一与法律落实的关系,不能得出国家统一推动法律落实的结论,排除D项。故选A项。

2.秦征服南郡后,南郡居民仍保留楚地风俗,包括热衷商贾、崇奢靡等,秦律在南郡始终未能推行和落实。对此,公元前227年,南郡守腾发布《语书》,要求各县、道啬夫“凡法律令者,以教导民,去其淫僻,除其恶俗”,通过传播法令的方式教化百姓。南郡守腾这一做法( )

A.有利于建构国家认同 B.确立了中央对地方的绝对控制

C.引导了民间舆论方向 D.反映了国家统一推动法律落实

实战演练

D

3.秦朝的国家大事,一般先由丞相、御史大夫和诸卿进行朝议,最后由皇帝裁决。这一做法( )

A.使君权遭到了一定程度弱化 B.说明政治民主的观念开始萌发

C.使中央强化了对地方的控制 D.有利于减少专制决策失误

【解析】中央机构各官员进行商议,最后由皇帝裁决,体现大权集中在皇帝,A、B错误;根据题干信息“秦朝时期的军国大事一般先由丞相、御史大夫和诸卿朝议,最后由皇帝裁决。”,结合所学知识可知,材料体现的是中央内部各机构之间的关系,排除C;秦朝建立了专制主义中央集权体制,但是为了防止个人决断失误较多,先由大臣们商议,最后由皇帝定夺,这样可以使决策失误有所减少。因此本题答案选D。

实战演练

新课导入

后唐

TEXT

后周

后梁

在中国长达数千年的历史中,曾有过三次从根本上改变了中国政治和社会结构的大革命。第一次发生在公元前221年,它结束了封建领主制,创立了中央集权制的帝国。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

文中的“第一次大革命”指什么?

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立和巩固

第3课 秦统一多民族封建国家的建立

【课程标准】

了解秦朝的统一业绩,认识统一多民族封建国家的建立在中国历史上的意义;

通过了解秦时期的社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃的原因。

公元前

230年

公元前

221年

统一中国

建立秦朝

秦始皇病逝

秦朝

公元前

207年

刘邦攻入咸阳

秦朝灭亡

公元前

202年

西汉建立

公元前

210年

陈胜吴广起义

公元前

209年

楚汉战争

秦灭六国

时空坐标

秦朝是中国历史上第一个统一多民族封建国家。“统一”首先是疆域统一,是一个实体形态;“多民族”是这个实体的政治组织形式;“封建” 不是“封邦建国”(分封),是疆域统一的实体的社会形态或社会发展所处的阶段。

目

录

CONTENTS

壹

贰

叁

秦朝之兴——大一统原因探讨

秦朝之治——巩固统一的措施

秦朝之亡——暴政之下的反抗

秦朝之兴——大一统原因探讨

秦统一的条件

秦统一的过程

秦统一的意义

壹

(一)秦统一的条件

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

(1)客观条件:长期战乱给社会带来巨大灾难,人民渴望安定统一。各地域经济的发展,要求打破政治分裂所带来的阻碍。

材料:战国时期社会经济的发展使各地区联系加强,不平衡性减少,相互依赖关系更为密切,实际上为统一奠定了基础。 ——张帆《中国古代简史》

(2)地理位置优越;物质基础雄厚。

太行山脉

大巴山

秦岭

函谷关

关中平原

天府之国

“一夫当关,万夫莫开”的函谷关。

公元前241年,楚、赵、魏、韩、卫五国伐秦,“至函关,皆败走”。

秦函谷关复原图

水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府。

——《华阳国志》

都江堰

(一)秦统一的条件

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

一个名叫郑国的韩国人在秦国修筑了郑国渠

渠成……关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。——《史记·河渠书》

郑国渠:以疲秦之计,造万世之功

商鞅:卫国人

李斯:楚国人

王者不却众庶,故能明其德……士不产于秦,而愿忠者众。——《史记 李斯列传》

(3)数代秦王励精图治,广纳贤才。

(4)商鞅变法,富国强兵,为统一奠定基础。

秦孝公 变法图强

秦惠文王 巴蜀之饶

宣太后 吞并义渠,剑指东方

秦武王 夺取宜阳

秦昭襄王 攻韩魏征楚国

秦始皇 天下归一

(一)秦统一的条件

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

前230年灭韩

前228年灭赵

前225年灭魏

前223年灭楚

前222年灭燕

前221年灭齐

秦字小篆

策略:远交近攻、分化瓦解、各个击破

(二)秦统一的过程

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

咸阳

秦

前221年建立秦朝

定都咸阳

②北击匈奴,收河套地区,连接并修筑长城

北起阴山至辽东

南至北向户

西至临洮、羌中

东至海暨朝鲜

秦的统一,建立起“东至海暨朝鲜,西至临洮Tao、羌中,南至北向户(代指极南的地区),北据河为塞,并阴山至辽东”幅员辽阔的国家,奠定了此后历代疆域的基本版图。

①征服南越,控西南夷

(二)秦统一的过程

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

在此之前,无论名义上如何,中国实际上是分裂的,所谓“诸夏”或“中国”,只是一个笼统的概念,并无确切的范围和实际的组织。直到秦统一,“中国”二字才有具体的表现,它代表着一个具有明确政治制度的庞大帝国和明确地理区域的广大国土和民众。更重要的是,“大一统”观念由此深入人心,促使中国各民族产生融合智慧、发展共同文化的伟大理想。 ——邹纪万:《秦汉史》

1:疆域版图奠定——初步奠定了以后历代疆域的版图,为历代统一的多民族国家的建立、发展奠定了基础。

2:政治制度构建——专制主义中央集权制度被以后的封建王朝长期沿用,影响深远。

3:经济社会发展——加强中华民族各地之间的经济交往联系与社会发展。

4:民族国家认同——统一的国家政权促进了各民族的交往交流交融,为中国古代统一多民族国家认同的建构和发展奠基。

(三)秦统一的意义

一、秦朝之兴——大一统原因探讨

秦朝之治——巩固统一的措施

专制主义中央集权制度

巩固统一的其他措施

贰

专制主义(君主专制):

主要指一种决策方式,指君主独掌握政权。与民主制相对,体现在帝位终身制和世袭制。主要的特征是君主个人专断独裁,集国家最高权力于一身, 拥有至高无上的地位。

概念辨析:专制主义中央集权制度

中央集权:

是相对于地方分权而言的一种管理方式,其特点是地方政府在政治、经济等方面没有独立性,必须严格服从中央政府命令,一切受制于中央。

皇权与相权

中央与地方

二、秦朝之治——巩固统一的措施

我统一天下

德盖三皇

功过五帝

伏羲、神农、燧人

黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜

秦始皇头上戴的叫冕,前后垂挂的玉串称旒Liu,穿的衣服称衮服,有12种图案。这种装饰为皇帝独有。

命为“制”,令为“诏”,天子自称“朕”。

天下之事无大小皆决与上。上至衡石量书,日夜有呈,不中呈不得休息。

“朕为始皇帝。后世以计数,二世、三世至于万世,传之无穷。”——《史记》

皇帝独尊

皇权至上

皇位世袭

特点:

1.皇帝制度

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(一)政治:建立专制主义中央集权制度

皇帝

御史

大夫

太

尉

奉

常

郎

中

令

卫

尉

廷

尉

典

客

宗

正

治

粟

内

史

少

府

太

仆

(监察)

(辅佐皇帝处理政务)

军事(虚设)

皇帝侍卫首领

皇宫卫戍司令

掌皇帝的舆服车马

皇室事务

秦朝的三公九卿为官僚政治,职事人员为有才能的文武官员,皆受命于皇帝,各有职分、等级、俸禄,公与私分明,政绩有考课,讲效率,有升迁,体制划一,组织完备……

——摘自《中华文明史·第二卷》

司法刑狱

赋税征收管理

工商税务皇室财务

民族外交

祭祀礼教

虎符

君主专制

丞

相

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(一)政治:建立专制主义中央集权制度

2.中央官制:三公九卿制度

特征:

一 君主专制

“三公九卿”互相牵制,任何人都无法独揽大权,最终军权完全操纵在皇帝一人手中,保证专制皇权不至旁落。

二 分工明确

三 “家天下”

“九卿”中奉常、宗正、郎中令、将作少府等官职就是为皇室专设的,是为皇帝私家服务的。

诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。

周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。

李斯

王绾

始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”

分封?VS 郡县?

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(一)政治:建立专制主义中央集权制度

李斯

王绾

3.地方行政制度:郡县制

郡守(行政)、监御史

(监察)、郡尉(军事)

县令、县丞、县尉

郡

县

乡

里

亭

基层管理

中央

治安

主要官员由中央任免和考核,不能世袭

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(一)政治:建立专制主义中央集权制度

3.地方行政制度:郡县制

(1)内容:

①郡、县是秦代的两级地方政权机构;

②郡守和县令由朝廷任免,不能世袭。

③中央政令通过郡县乡里文书邮传系统直达百姓;

④乡、里、亭管理百姓维护治安。

(地方最高统治机构)

①实现了对地方政权直接有效管理,有利于维护国家和政局稳定。

②打破传统的贵族分封制,官僚政治取代了贵族政治(流官制取代世官制;地缘国家取代血缘国家。)

③基层百姓成为编户齐民,国家掌握了稳定的赋税、徭役与兵源。

④奠定了中国两千多年的中央集权制度的基本格局,为历代沿用,且不断加强和完善。

(2)郡县制的影响:

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(一)政治:建立专制主义中央集权制度

皇帝

郡守

县令

三公九卿

中央

地方

中央集权

权利越分散越小

权利越集中越大

扩展知识:对比分封制和郡县制

郡县长官由皇帝任命,不能世袭,俸禄制

地方有行政权、财权、军权,独立性强

世卿世禄制(世袭产生)

中央垂直管理地方,地方服从中央

易形成地方割据势力

加强中央集权

官员产生

与中央关系

影响

性质

贵族政治

官僚政治

相同点:①都是为了巩固统治阶级的统治;

②都是中国古代社会重要的地方行政制度;

③都在维护国家的统一等方面起了积极作用。

二、秦朝之治——巩固统一的措施

分封制(商周等早期社会) 郡县制(秦及以后的各个时代)

划分标准

以血缘关系为基础

按地域划分

书同文(小篆)

统一度(长度)

量(容积)

衡(重量)

车同轨

咸阳

咸阳

统一货币:圆形方孔的秦半两钱

车子两轮间距离统一为6尺

(约今138.6CM)

(1)统一车轨、文字、货币、度量衡、修驰道

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(二)巩固统一的其他措施

直道、驰道行万里

(2)制定法律、编制户籍,迁徙六国贵族豪强,整顿社会风俗。

1975年在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土了大量竹简。其内容主要是秦朝时的法律制度、行政文书、医学著作等,具有重要的学术价值。其中法律部分记载了法条六百条,有刑律的律文和解释,有名目繁多的其他律文,还有案例和关于治狱的法律文书。秦始皇统一六国以后,以秦律为基础,参照六国律,制定了全境通行的法律。

明法度,定律令,皆以始皇起。

——《史记·李斯列传》

《云梦睡虎地秦简》局部

迁徙豪富的目的,主要是使其脱离乡土,破坏其原有的社会基础,削弱其经济实力,以防止他们东山再起。

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(二)巩固统一的其他措施

东成户人士五夫,

妻大女子为沙,

子小女子泽若,

子小女子伤。

湖南里耶秦简户籍薄

为了钳制思想,秦始皇接受李斯的建议,下令天下将非秦国历史的史书,非博士所掌管的《诗》《书》等诸子百家语,在 30 天内全部交给官府焚毁。只有医药、卜筮、种树之书不在其列。先秦以来的许多珍贵文献毁于一旦。秦始皇以“或为妖言以乱黔首”罪名,将 460 余名儒生方士坑杀。这就是著名的“焚书坑儒”。

影响:钳制思想,摧残文化,使我国文化典籍遭受严重损失。

“焚书坑儒”是秦始皇统一六国后在思想文化方面采取的重大措施,历代学者对其褒贬不一。

秦始皇烧过书,烧书是为了统一思想。但他没有烧掉农书和医书;他收罗许多别国的“客卿”,并不专重“秦的思想”,倒是博采各种的思想的……。

——鲁迅《华德焚书异同论》

“秦代焚书,最主要者为六国史记(即当代官书),其次为诗、书古文(即古代官书之流传民间者)。而百家言(即后起民间书)非其所重。汉兴,学统未尝中断”。

——钱穆《国史大纲》

(3)思想文化上:焚书坑儒

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(二)巩固统一的其他措施

(4)戍北边,蒙恬筑长城北击匈奴

攻岭南,屠雎凿灵渠戍守五岭

二、秦朝之治——巩固统一的措施

(二)巩固统一的其他措施

秦朝之亡——暴政之下的反抗

秦的暴政

陈胜吴广起义

楚汉之争

叁

04

秦直道,令大将蒙恬率数十万军工、民工突击修筑一条重要军事要道。被誉为人类历史上最早的高速公路。

03

秦长城,每年征发民工40余万人。

02

秦始皇陵,修了30多年。动用徭役、刑徒72万余人。

秦帝国的“四大工程”

历史小卡片

秦始皇统治时期全国总人口不过2000万,其中成年男丁大约450万。为完成“四大工程” ,每年征调服徭役的男丁不下三百万。

01

阿房宫仅前殿就相当于三分二的故宫总面积!

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

(一)秦的暴政

阶级矛盾激化

始皇朝下百姓的梦魇

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

(一)秦的暴政

材料一:(秦王朝)奸邪并生,褐衣塞路,囹圄成市,天下愁怨,溃而叛之。

——《汉书·刑法志》

材料二:有敢偶语《诗》、《书》者弃市;以古非今者族;吏见知不举者同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。

——《史记·秦始皇本纪》

严刑峻法

焚书坑儒

徭役繁重

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

(一)秦的暴政

秦朝刑罚:

死刑

枭首:斩首后,将其首级悬木示众

弃市:在闹市当众处死

斩:分砍头和腰斩两种

车裂:五马分尸

定杀:即将犯人投入水中淹死

生埋:又称活埋或坑杀

绞:用绳子将犯人勒死

肉刑

黥刑:也叫墨刑,是在犯人脸上刺字

劓刑:割去犯人的鼻子

刖刑:斩去犯人的左右脚,或左右趾。

一人有罪,灭绝其宗族。族刑有时株连到父族、母族、妻族。

连坐

连坐:一人有罪,全家、邻里或有关之人同受刑罚。

族诛

铁桎

束颈的铁钳

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

公元前210年,秦始皇驾崩,秦二世胡亥继位

公元前209年,陈胜吴广起义,号为“张楚”

项羽刘邦等领导的反秦势力日益壮大

公元前202年,经过四年楚汉战争,刘邦击败项羽,建立汉朝

公元前207年,刘邦攻入咸阳,秦王子婴投降,秦亡,历时15年

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

二世元年七月,发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。

——《史记·陈涉世家》

起义时间——公元前209年

起义地点——大泽乡

起义领导者——陈胜、吴广

起义经过——陈胜自立为王,号为“张楚” 天下云集响应,迅速蔓延,但不久兵败

地位——中国历史上第一次农民起义

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

(二)陈胜吴广起义

BC207年,刘邦的军队进入咸阳,秦王子婴投降,秦朝灭亡。

BC206年—BC202年,刘邦、项羽四年楚汉战争。BC202年,刘邦建立汉朝。

(1)秦朝的灭亡

(2)楚汉战争

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

刘邦项羽反秦势力发展

(1)秦朝灭亡后,刘邦和项羽展开了四年的楚汉之争,楚汉之争不属于农民起义。

(2)楚汉之争中,刘邦获胜。公元前202年,定都长安,建立汉朝,史称西汉。

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

——(宋)李清照《夏日绝句》

大风起兮云飞扬。

威加海内兮归故乡。

安得猛士兮守四方。

——(汉)刘邦《大风歌》

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

(三)楚汉之争

①秦朝的暴政激化了阶级矛盾和统治阶层内部矛盾(根本原因);

公元前210年,秦始皇在巡行途中死去,秦二世继位。他密织刑网,加重人民负担。

②秦朝缺乏治理统一大国的经验;

③对东方六国旧势力缺乏有效的融合和控制;

④陈胜吴广起义和反秦势力的壮大(直接原因)。

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

探讨:秦因何而亡?

国家统一是大智慧

国家统一是中华民族走向伟大复兴的历史必然。实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想。

——习近平会见台湾和平统一团体联合参访团讲话

三、秦朝之亡——暴政之下的反抗

本课小结

D

1.云梦睡虎地秦简中记载了这样一个案例:秦人士伍(无爵者)乙有一件绸面棉衣被盗,盗贼是通过打通侧室北面的墙行窃的;该棉衣用帛做里,装有棉絮5斤,用缪缯(指丝绸)5尺镶边。这一案例从侧面反映出( )

A.社会治安形势严峻 B.家庭手工纺织的发展

C.秦国士兵待遇较高 D.丝织品使用较为普遍

【解析】据本题时间信息可知准确时空是:秦朝。材料反映的是秦国的一个治安案例。由材料中“秦人士伍(无爵者)”“绸面棉衣”“用帛做里”“用缪缯(指丝绸)5尺镶边”等信息可知,秦国无爵位之人的棉衣也可用丝绸镶边,这从侧面说明当时丝绸使用的普遍性,反映出当时丝织业的兴盛,D项正确。盗贼破墙偷盗,是当时社会治安形势严峻的反映,但这不是从侧面反映的信息,排除A项;由材料无法得知绸面棉衣的来历,B、C两项判断依据不足,排除BC项。故选D项。

实战演练

A

【解析】根据材料可知,南郡守腾通过传播法令的方式教化百姓,有利于形成共同的风俗习惯,增强民众对法律的认同,从而建构国家认同,A项正确;郡县制确立了中央对地方的绝对控制,排除B项;材料强调南郡守腾通过传播法令的方式教化百姓,并没有涉及民间舆论的走向,排除C项;材料并没有强调国家统一与法律落实的关系,不能得出国家统一推动法律落实的结论,排除D项。故选A项。

2.秦征服南郡后,南郡居民仍保留楚地风俗,包括热衷商贾、崇奢靡等,秦律在南郡始终未能推行和落实。对此,公元前227年,南郡守腾发布《语书》,要求各县、道啬夫“凡法律令者,以教导民,去其淫僻,除其恶俗”,通过传播法令的方式教化百姓。南郡守腾这一做法( )

A.有利于建构国家认同 B.确立了中央对地方的绝对控制

C.引导了民间舆论方向 D.反映了国家统一推动法律落实

实战演练

D

3.秦朝的国家大事,一般先由丞相、御史大夫和诸卿进行朝议,最后由皇帝裁决。这一做法( )

A.使君权遭到了一定程度弱化 B.说明政治民主的观念开始萌发

C.使中央强化了对地方的控制 D.有利于减少专制决策失误

【解析】中央机构各官员进行商议,最后由皇帝裁决,体现大权集中在皇帝,A、B错误;根据题干信息“秦朝时期的军国大事一般先由丞相、御史大夫和诸卿朝议,最后由皇帝裁决。”,结合所学知识可知,材料体现的是中央内部各机构之间的关系,排除C;秦朝建立了专制主义中央集权体制,但是为了防止个人决断失误较多,先由大臣们商议,最后由皇帝定夺,这样可以使决策失误有所减少。因此本题答案选D。

实战演练

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进