语言文字应用主观题答题模版:辨析并修改语病 课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 语言文字应用主观题答题模版:辨析并修改语病 课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 798.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-10 09:06:46 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

语言文字应用主观题答题模版

辨析并修改语病

考情微观

年份 卷别 题型 病句类型 命题特点

2022 新高考Ⅱ卷 语段中病句修改主观题 成分残缺、结构混乱 ①考查频率“高”:几乎未“缺席”过全国卷。

②命题形式“变”:2022年由过去几年考的“语段中病句修改选择题”改为“语段中病句修改主观题”。

③病句类型“显”:主要以搭配不当、结构混乱为主,兼有语序不当、成分残缺等。

④所选病句较长,一般含两处病因;要求能准确修改。

全国甲卷 语段中病句修改主观题 搭配不当、不合逻辑 全国乙卷 语段中病句修改主观题 结构混乱、关联词使用不当 2021 新高考Ⅰ卷 语段中病句修改选择题 结构混乱、搭配不当 新高考Ⅱ卷 语段中病句修改选择题 成分残缺、关联词语使用不当 全国甲卷 语段中病句修改选择题 成分残缺 全国乙卷 语段中病句修改选择题 搭配不当、结构混乱 命题特点:

命题角度一

辨析并修改搭配不当

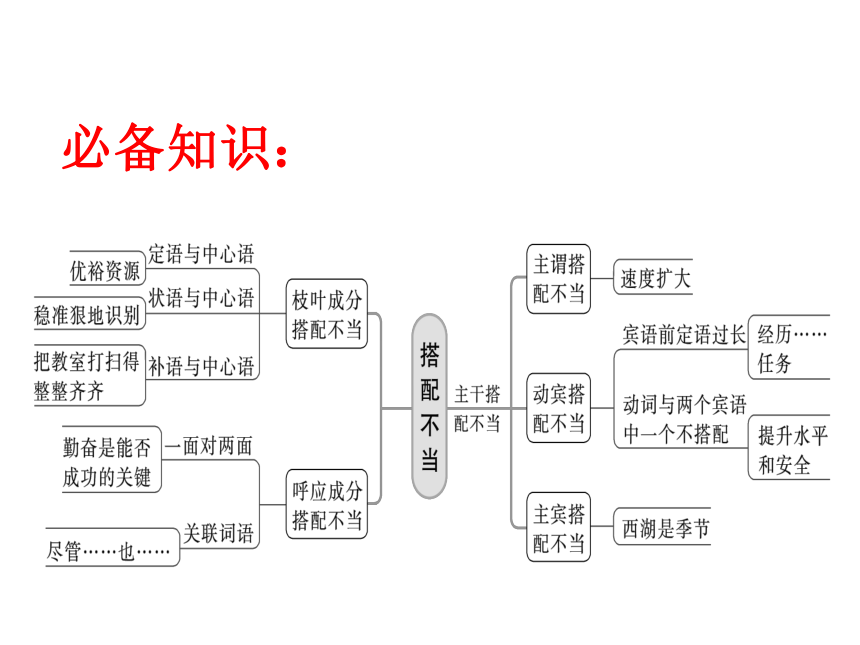

知识图要

必备知识:

辨析修改搭配不当病句

方法点拨——辨析句子主干搭配不当

主谓搭配不当

【总结】凭借语感,重视语法分析

1.凭借语感,判断句子是否顺畅。有些句子合不合语法,词语使用是否搭配,通过阅读句子,凭借语感就能判断出来。

2.重视语法分析,找出主语与谓语,分析其是否搭配。

3.注意多个主语与单个谓语间是否因顾此失彼而搭配不当。

动宾搭配不当

【总结】简化修饰语,保留中心词

1.简化修饰语,去掉定语或状语,保留中心词,看句子的主干结构是否搭配。

2.当连词“和”连接两个宾语成分时,应注意前后动宾是否都搭配恰当。

主宾搭配不当

【总结】抓住判断词,辨主宾搭配

判断主语与宾语是否搭配,主要看主语与宾语是否属于同一范畴的事物。

1.抓住句中的判断词和比较性动词。当看到句子中有“是”“变成”“成为”“成了”等表判断的动词或出现“高于”“低于”等具有比较性的动词时,就要注意查看句子的主语与宾语是否搭配。如句子中出现了比较性动词“高于”,这就需要划分出句子的主语与宾语,分析其搭配是否恰当。

2.分析句子主语与宾语的概念范畴是否一致。当句子中具有“是”“变成”等表判断的动词或“高于”“低于”等表比较的动词时,句子的主语与宾语应该属于同一范畴,如果不属于同一范畴,则主语与宾语搭配不当。如主语是“松材线虫病”,宾语是“有害生物”,二者显然不属于同一范畴,故可断定此处主宾搭配不当。

方法点拨——辨析枝叶成分搭配不当

【总结】中心语,前后看

检查病句,通常是先查句子主干,看看它们有无毛病;然后再查枝叶分。检查枝叶成分,先要抓住主语、谓语、宾语的中心语,再以此为中心,检查前后的修饰、限制成分,看看有无搭配不当的问题,尤其在定语、状语或补语成分较复杂,比如并列成分较多时,要格外细心。枝叶成分搭配不当在考试中很少涉及,偶尔涉及,多以定语与中心语搭配不当为主。

方法点拨——呼应成分搭配不当

一面对两面

【总结】抓住“两面词”,用“分别组句”检验

一般而言,如果句子中出现了“能否”“是否”“有没有”“能不能”“成败”“好坏”“优劣”等两面词,就要考虑它是否存在“一面对两面”搭配不当的问题。必须注意的是,有些句子中有上述之类的两面词,但不存在“一面对两面”搭配不当的问题,切不可机械地记忆“单起单承”“双起双承”,而忽略了句意逻辑。因为有些词语本身就有两面性,如“行动”“水平”“质量”“作用”“影响”“命运”“状况”等词属隐性均衡,不可一律当成病句看。另外,对一时判断不准的句子,可采取“分别组织句子”的办法来检验:先用“肯定”这一面组织句子,再用“否定”这一面组织句子,如果这两个分开组织出的“肯定句”和“否定句”都合乎逻辑事理,则表明原句不存在“一面对两面”搭配不当的问题;反之,则存在问题。

关联词语搭配不当

【总结】找准句中关联词,注重搭配习惯

关联词语常常成对使用,若不符合其搭配习惯,句子将出现语病。解答此类试题,可从如下方面入手:

1.找出句子中的关联词语,看其是单用还是双用。如“无论……也”应改为“无论……都”,因为“无论……都”是成对使用的。

2.思考关联词语的搭配习惯,检查其搭配是否恰当。如“不管”一般与“都”“总”搭配成对使用,明确了这一点就可断定“不管”与“仍然”搭配不当。

3.注意成对使用的关联词语,有些可以分开单用。如“所以”“而且”“但是”等。这些成对使用的关联词语分开单用时一般出现在后一句中。

命题角度二

辨析并修改语序不当病句

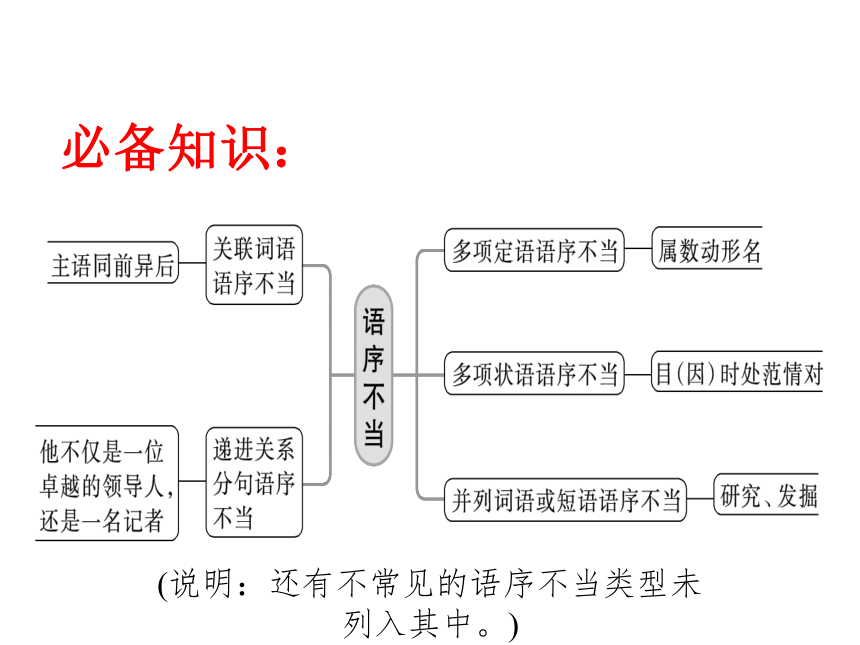

知识图要

(说明:还有不常见的语序不当类型未列入其中。)

必备知识:

方法点拨——辨析语序不当

多项定语语序不当

【总结】划分定语层次,判定正确顺序

多项定语是指主语、宾语中心语前的多个定语,它们一般按照语法规则排列,如果排列不当,就会出现语病。判断多项定语排列次序是否恰当,可从如下方面入手:

1.多项定语一般不属于同一个层次,都修饰中心语。因此,若句子中定语很长,且不止一个,那么应先找到定语中心语,然后将多项定语的层次划分清楚,以防排列失当。

方法点拨——辨析语序不当

多项定语语序不当

2.把握排列规律,判定排列次序。多项定语的排列是有规律可循的,一般来说,应依照以下原则(从离中心语最远的算起):A.表领属性的或表时间、处所的名词、代词或短语,如“中国”表领属,应放在表数量的“所有”之前;B.表指称或数量的词或短语;C.动词或动词性短语;D.形容词或形容词性短语;E.表性质的名词或名词性短语。另外,带“的”的定语,放在不带“的”的定语前面。简言之:属数动形名。

多项状语语序不当

【总结】分析状语结构,把握排列规律

多项状语指的是动词前的多个修饰成分,它们应按照语法规则合理修饰该动词,否则,就会出现语病。判断其排列是否恰当,可从如下方面入手:

1.从紧挨动词的状语开始逐层向前划分状语结构,判断其位置是否恰当。

2.从多项状语的排列规律入手,确定其排列次序是否恰当。多项状语的排列次序,一般依照以下原则(从离中心语最远的算起):A.表目的或原因的介词短语;B.表时间的词或短语;C.表处所的词或短语;D.表语气的副词或表对象的介词短语;E.表情态或程度的副词。另外,表对象的介词短语一般紧挨着中心语。简言之:目(因)时处范情对。

关联词语语序不当

【总结】抓住分句主语,确定关联词语位置

复句中关联词语位置分两种情况:

一是前后两个分句主语一致,关联词语放在主语后面;

二是前后两个分句主语不一致,关联词语放在主语前面。

并列词语或短语语序不当

【总结】辨清逻辑关系,判定先后次序

1.弄清句意与并列成分之间的关系。并列成分之间往往存在着事理、先后、轻重、大小等关系,应根据句意判定其次序是否恰当。

2.看句子中多组并列成分之间先后次序是否一致。有些句子中并列词语或短语不止一组,而是多组,这样一般要求前后要保持对应关系,否则,将出现语病。

递进关系分句语序不当

【总结】关注递进关联词语,倒序检验

如果句子中出现了如“不仅……而且……”等表递进关系的关联词语,那么就要考虑它们是否构成了真正的递进关系,是不是在事理上逐层深入,在范围上由小到大。当然,也可以用“倒序法”检验

命题角度三

辨析并修改成分残缺病句

知识图要

必备知识:

方法点拨——辨析成分残缺

主语残缺

【总结】主语残缺两情形

情形一:滥用介词而使主语残缺。

介词当头审主残,意思是遇到介词“对”“在”“通过”“经过”“根据”“从”等放在句首时,一定要看看是否造成了主语残缺。

情形二:滥用省略或暗换主语而使主语残缺。

主语残缺同主语省略不同。主语残缺是指缺少了主语,从而影响意思表达。而省略主语,并不影响意思表达:①有上下文,不会影响理解。只要不引起歧义,主语是可以承接下去的,后面一句可以承前省略主语。例如:“他其实不聪明,但这回没做错。”②无主句,指根本没有主语的句子。这种句子的作用在于描述动作、变化等情况,而不在于叙述“谁”或者“什么”进行这一动作或发生这个变化。它的主语往往是不确定的,如:“上课了!”或者根本无法补充出主语,如:“下雨了。”

宾语残缺

【总结】辨析宾中,抓住特征

所谓宾语残缺,实际上是宾语中心语残缺。

残缺有两种情况:一是误把宾语的修饰语当成了宾语,二是宾语中心语前面有较复杂的定语。

因此,要辨析宾语残缺,首先要顺着谓语找宾语,尤其要注意谓语后面的成分过长或过于复杂这一特征。

谓语残缺

【总结】关注枝叶中的主谓短语

一般句子中都有主语和谓语这两部分,相比之下,谓语显得更为重要,因为谓语是陈述主语的。如果没有谓语,就弄不清主语是怎么回事了。因此,一般情况下,谓语轻易不会残缺,如果残缺,

主要有两种情形:

一是句首陈述对象缺乏相应的谓语,却另起一个头,如上面第1句;

二是枝叶成分使用主谓短语,却缺乏相应的谓语,如上面第2句,辨析仍需要查找句子主干及枝叶部分的主干。

虚词残缺

【总结】关注介词

虚词残缺主要是介词残缺。介宾短语,是由介词和其后面的名词、代词或名词性短语组合而成的,在句子中起修饰或补充说明动词的作用,表示时间、处所、方位、对象等。由于主观忽视或者客观上句子很长,往往会出现介词缺失的问题,尤其是需要两个介词连用的时候,以及介词与连词连用,该介词与连词又同形时。

方法点拨——辨析成分赘余

【总结】关注重点词语

成分赘余一般有两种情况:一是重复;二是句子里多了根本不该有的成分,造成意思不通,不好理解,主要有主语多余、谓语多余、宾语多余、附加成分多余等。成分赘余更多的是语义性赘余,有的甚至成了习惯,应特别注意。如涉及(到)、可以(堪)、付诸(于)、实属(是)、并非(是)、凯旋(归来)、(非常)悬殊、(您的)令爱、(再次)复发、(第一部)处女作、(独自)孑然一身、(更加)弥足珍贵、(人为地)蓄意破坏、(被人)贻笑大方、(各自)分道扬镳、破天荒(第一次)、(年轻的)小伙子、(正)方兴未艾等,括号里面的内容皆属于赘余成分。

成分赘余是个冷考点,而且较为隐蔽,不易被发现。对此,一方面要准确、细致地理解句子中每个词语的意思,另一方面在平时应注意积累一些习惯性赘余词语。

命题角度四

辨析并修改结构混乱病句

知识图要

必备知识:

方法点拨——辨析表意不明

指代不明

【总结】关注指示代词

在句子中指称或区别人、事物、情况的叫指示代词。指示代词分近指代词(这)和远指代词(那)。句中使用代词有使语言简洁的作用。但由于句子结构成分复杂,往往有多个陈述对象对应一个指示代词或多个指示代词对应一个陈述对象的情况,这就容易出现指代不明的问题。辨析时要关注句中的指示代词,如“这”“这些”“其”“此”等。

歧义

(一)因“结构不定”造成歧义

【总结】关注结构性歧义的几种情形

1.动词的施动方向不确定而产生歧义。如上面第3句。

2.动词的支配范围不确定而产生歧义。如:“发现了敌人的哨兵。”动词“发现”的对象是“敌人”还是“敌人的哨兵”?表意不明。可据其中一种意思改为“哨兵发现了敌人”。

3.数量短语修饰两可。如上面第2句。

4.停顿不同而造成歧义。如上面第4句。

5.“和”字造成歧义。如上面第5句。因此,在辨析时要特别关注有可能引起歧义的敏感词,如“和”“同”“与”等与数量短语。

(二)因“词义两可”造成歧义

有些词本身就有两种以上的词义,使用不当往往会造成句子的歧义。

1.动词词义两可。如“当地百姓已告政府”中的“告”有“告知”“报告给……”之义,也有“状告”“控告”之义。

2.短语语义两可。如“开刀的”,既可指执刀的医生,也可指接受手术的患者。

(三)因同音、多音字造成歧义

汉语的同音、多音字较多,有时在同一个句子中,读音不同,意义也就大相径庭,它所形成的歧义是很隐蔽的,应特别关注。

方法点拨——辨析不合逻辑

概念混乱

【总结】析并列成分,辨是否包含或交叉

解答此类试题,可从如下方面入手:

1.看到句子中有并列的词语或短语时,可分析它们之间是否存在包含关系。如“天然石及玉石、园林奇石”是并列的词语,但“天然石”包含“玉石”,因此“天然石及玉石”并列不当。

2.分析并列成分之间的概念是否存在相互交叉的情况。

否定不当

【总结】抓带有否定意义的词语,看否定句或反问句

1.抓住句子中带有否定意义的词语。如“禁止”“终止”“否认”“否定”“推翻”“排除”“免去”“取消”“忽视”“忌”“忌讳”“放弃”“难以”“拒绝”“避免”“预防”“以防”“防止”“提防”“劝阻”“阻止”等。

2.看句子是不是否定句或反问句。一般句子中有了带有否定意义的词语后,如果句子中再有“不”“没”“没有”“非”等否定副词,或句子有反问语气,就可能造成句子否定失当。

数词误用

【总结】抓数量增减,看是否赘余

1.一般来说,句子中出现了“减少”“缩小”“降低”“下降”“增加”等词语时,就要考虑倍数、分数、百分比的运用是否符合事理。“增加”要用倍数,“下降”“减少”要用分数,“升幅”“增长率”要用百分比。如“下降了一倍”显然不合逻辑。

2.一些句子常常用“左右”“前后”“上下”“以上”等词表示约数,这时也要特别注意,使用这样的词是否赘余。如“超过七成以上”,“超过”与“以上”重复。

3.句子中有“至少”“最多”“最高”“最低”“近”“约”“超过”这一类词语时,要注意它们后面搭配的应是确数,而不能是概数。

4.一些句子中常出现合成量词而造成量词误用。

主客颠倒

【总结】关注介词“对”

主体与客体存在着主要与次要、主动与被动等关系,如果颠倒了位置就可能造成关系的错位,表达的混乱。特别是使用介词“对”时,容易颠倒。

有悖事理(含自相矛盾)

【总结】明生活常理

1.看句子表达的意思是否符合事实。

2.看句子表达的意思是否合乎事理。如“须眉”是古代对男子的代称,“老年职工更是不让须眉”是将老年人与男子相比较,不合事理。

命题角度五

辨析并修改表意不明病句

知识图要

方法点拨——辨析表意不明

指代不明

【总结】关注指示代词

在句子中指称或区别人、事物、情况的叫指示代词。指示代词分近指代词(这)和远指代词(那)。句中使用代词有使语言简洁的作用。但由于句子结构成分复杂,往往有多个陈述对象对应一个指示代词或多个指示代词对应一个陈述对象的情况,这就容易出现指代不明的问题。辨析时要关注句中的指示代词,如“这”“这些”“其”“此”等。

歧义

(一)因“结构不定”造成歧义

【总结】关注结构性歧义的几种情形

1.动词的施动方向不确定而产生歧义。如上面第3句。

2.动词的支配范围不确定而产生歧义。如:“发现了敌人的哨兵。”动词“发现”的对象是“敌人”还是“敌人的哨兵”?表意不明。可据其中一种意思改为“哨兵发现了敌人”。

3.数量短语修饰两可。如上面第2句。

4.停顿不同而造成歧义。如上面第4句。

5.“和”字造成歧义。如上面第5句。因此,在辨析时要特别关注有可能引起歧义的敏感词,如“和”“同”“与”等与数量短语。

(二)因“词义两可”造成歧义

有些词本身就有两种以上的词义,使用不当往往会造成句子的歧义。

1.动词词义两可。如“当地百姓已告政府”中的“告”有“告知”“报告给……”之义,也有“状告”“控告”之义。

2.短语语义两可。如“开刀的”,既可指执刀的医生,也可指接受手术的患者。

(三)因同音、多音字造成歧义

汉语的同音、多音字较多,有时在同一个句子中,读音不同,意义也就大相径庭,它所形成的歧义是很隐蔽的,应特别关注。

命题角度六

辨析并修改不合逻辑病句

知识图要

方法点拨——辨析不合逻辑

概念混乱

【总结】析并列成分,辨是否包含或交叉

解答此类试题,可从如下方面入手:

1.看到句子中有并列的词语或短语时,可分析它们之间是否存在包含关系。如“天然石及玉石、园林奇石”是并列的词语,但“天然石”包含“玉石”,因此“天然石及玉石”并列不当。

2.分析并列成分之间的概念是否存在相互交叉的情况。

否定不当

【总结】抓带有否定意义的词语,看否定句或反问句

1.抓住句子中带有否定意义的词语。如“禁止”“终止”“否认”“否定”“推翻”“排除”“免去”“取消”“忽视”“忌”“忌讳”“放弃”“难以”“拒绝”“避免”“预防”“以防”“防止”“提防”“劝阻”“阻止”等。

2.看句子是不是否定句或反问句。一般句子中有了带有否定意义的词语后,如果句子中再有“不”“没”“没有”“非”等否定副词,或句子有反问语气,就可能造成句子否定失当。

数词误用

【总结】抓数量增减,看是否赘余

1.一般来说,句子中出现了“减少”“缩小”“降低”“下降”“增加”等词语时,就要考虑倍数、分数、百分比的运用是否符合事理。“增加”要用倍数,“下降”“减少”要用分数,“升幅”“增长率”要用百分比。如“下降了一倍”显然不合逻辑。

2.一些句子常常用“左右”“前后”“上下”“以上”等词表示约数,这时也要特别注意,使用这样的词是否赘余。如“超过七成以上”,“超过”与“以上”重复。

3.句子中有“至少”“最多”“最高”“最低”“近”“约”“超过”这一类词语时,要注意它们后面搭配的应是确数,而不能是概数。

4.一些句子中常出现合成量词而造成量词误用。

主客颠倒

【总结】关注介词“对”

主体与客体存在着主要与次要、主动与被动等关系,如果颠倒了位置就可能造成关系的错位,表达的混乱。特别是使用介词“对”时,容易颠倒。

有悖事理(含自相矛盾)

【总结】明生活常理

1.看句子表达的意思是否符合事实。

2.看句子表达的意思是否合乎事理。如“须眉”是古代对男子的代称,“老年职工更是不让须眉”是将老年人与男子相比较,不合事理。

语言文字应用主观题答题模版

辨析并修改语病

考情微观

年份 卷别 题型 病句类型 命题特点

2022 新高考Ⅱ卷 语段中病句修改主观题 成分残缺、结构混乱 ①考查频率“高”:几乎未“缺席”过全国卷。

②命题形式“变”:2022年由过去几年考的“语段中病句修改选择题”改为“语段中病句修改主观题”。

③病句类型“显”:主要以搭配不当、结构混乱为主,兼有语序不当、成分残缺等。

④所选病句较长,一般含两处病因;要求能准确修改。

全国甲卷 语段中病句修改主观题 搭配不当、不合逻辑 全国乙卷 语段中病句修改主观题 结构混乱、关联词使用不当 2021 新高考Ⅰ卷 语段中病句修改选择题 结构混乱、搭配不当 新高考Ⅱ卷 语段中病句修改选择题 成分残缺、关联词语使用不当 全国甲卷 语段中病句修改选择题 成分残缺 全国乙卷 语段中病句修改选择题 搭配不当、结构混乱 命题特点:

命题角度一

辨析并修改搭配不当

知识图要

必备知识:

辨析修改搭配不当病句

方法点拨——辨析句子主干搭配不当

主谓搭配不当

【总结】凭借语感,重视语法分析

1.凭借语感,判断句子是否顺畅。有些句子合不合语法,词语使用是否搭配,通过阅读句子,凭借语感就能判断出来。

2.重视语法分析,找出主语与谓语,分析其是否搭配。

3.注意多个主语与单个谓语间是否因顾此失彼而搭配不当。

动宾搭配不当

【总结】简化修饰语,保留中心词

1.简化修饰语,去掉定语或状语,保留中心词,看句子的主干结构是否搭配。

2.当连词“和”连接两个宾语成分时,应注意前后动宾是否都搭配恰当。

主宾搭配不当

【总结】抓住判断词,辨主宾搭配

判断主语与宾语是否搭配,主要看主语与宾语是否属于同一范畴的事物。

1.抓住句中的判断词和比较性动词。当看到句子中有“是”“变成”“成为”“成了”等表判断的动词或出现“高于”“低于”等具有比较性的动词时,就要注意查看句子的主语与宾语是否搭配。如句子中出现了比较性动词“高于”,这就需要划分出句子的主语与宾语,分析其搭配是否恰当。

2.分析句子主语与宾语的概念范畴是否一致。当句子中具有“是”“变成”等表判断的动词或“高于”“低于”等表比较的动词时,句子的主语与宾语应该属于同一范畴,如果不属于同一范畴,则主语与宾语搭配不当。如主语是“松材线虫病”,宾语是“有害生物”,二者显然不属于同一范畴,故可断定此处主宾搭配不当。

方法点拨——辨析枝叶成分搭配不当

【总结】中心语,前后看

检查病句,通常是先查句子主干,看看它们有无毛病;然后再查枝叶分。检查枝叶成分,先要抓住主语、谓语、宾语的中心语,再以此为中心,检查前后的修饰、限制成分,看看有无搭配不当的问题,尤其在定语、状语或补语成分较复杂,比如并列成分较多时,要格外细心。枝叶成分搭配不当在考试中很少涉及,偶尔涉及,多以定语与中心语搭配不当为主。

方法点拨——呼应成分搭配不当

一面对两面

【总结】抓住“两面词”,用“分别组句”检验

一般而言,如果句子中出现了“能否”“是否”“有没有”“能不能”“成败”“好坏”“优劣”等两面词,就要考虑它是否存在“一面对两面”搭配不当的问题。必须注意的是,有些句子中有上述之类的两面词,但不存在“一面对两面”搭配不当的问题,切不可机械地记忆“单起单承”“双起双承”,而忽略了句意逻辑。因为有些词语本身就有两面性,如“行动”“水平”“质量”“作用”“影响”“命运”“状况”等词属隐性均衡,不可一律当成病句看。另外,对一时判断不准的句子,可采取“分别组织句子”的办法来检验:先用“肯定”这一面组织句子,再用“否定”这一面组织句子,如果这两个分开组织出的“肯定句”和“否定句”都合乎逻辑事理,则表明原句不存在“一面对两面”搭配不当的问题;反之,则存在问题。

关联词语搭配不当

【总结】找准句中关联词,注重搭配习惯

关联词语常常成对使用,若不符合其搭配习惯,句子将出现语病。解答此类试题,可从如下方面入手:

1.找出句子中的关联词语,看其是单用还是双用。如“无论……也”应改为“无论……都”,因为“无论……都”是成对使用的。

2.思考关联词语的搭配习惯,检查其搭配是否恰当。如“不管”一般与“都”“总”搭配成对使用,明确了这一点就可断定“不管”与“仍然”搭配不当。

3.注意成对使用的关联词语,有些可以分开单用。如“所以”“而且”“但是”等。这些成对使用的关联词语分开单用时一般出现在后一句中。

命题角度二

辨析并修改语序不当病句

知识图要

(说明:还有不常见的语序不当类型未列入其中。)

必备知识:

方法点拨——辨析语序不当

多项定语语序不当

【总结】划分定语层次,判定正确顺序

多项定语是指主语、宾语中心语前的多个定语,它们一般按照语法规则排列,如果排列不当,就会出现语病。判断多项定语排列次序是否恰当,可从如下方面入手:

1.多项定语一般不属于同一个层次,都修饰中心语。因此,若句子中定语很长,且不止一个,那么应先找到定语中心语,然后将多项定语的层次划分清楚,以防排列失当。

方法点拨——辨析语序不当

多项定语语序不当

2.把握排列规律,判定排列次序。多项定语的排列是有规律可循的,一般来说,应依照以下原则(从离中心语最远的算起):A.表领属性的或表时间、处所的名词、代词或短语,如“中国”表领属,应放在表数量的“所有”之前;B.表指称或数量的词或短语;C.动词或动词性短语;D.形容词或形容词性短语;E.表性质的名词或名词性短语。另外,带“的”的定语,放在不带“的”的定语前面。简言之:属数动形名。

多项状语语序不当

【总结】分析状语结构,把握排列规律

多项状语指的是动词前的多个修饰成分,它们应按照语法规则合理修饰该动词,否则,就会出现语病。判断其排列是否恰当,可从如下方面入手:

1.从紧挨动词的状语开始逐层向前划分状语结构,判断其位置是否恰当。

2.从多项状语的排列规律入手,确定其排列次序是否恰当。多项状语的排列次序,一般依照以下原则(从离中心语最远的算起):A.表目的或原因的介词短语;B.表时间的词或短语;C.表处所的词或短语;D.表语气的副词或表对象的介词短语;E.表情态或程度的副词。另外,表对象的介词短语一般紧挨着中心语。简言之:目(因)时处范情对。

关联词语语序不当

【总结】抓住分句主语,确定关联词语位置

复句中关联词语位置分两种情况:

一是前后两个分句主语一致,关联词语放在主语后面;

二是前后两个分句主语不一致,关联词语放在主语前面。

并列词语或短语语序不当

【总结】辨清逻辑关系,判定先后次序

1.弄清句意与并列成分之间的关系。并列成分之间往往存在着事理、先后、轻重、大小等关系,应根据句意判定其次序是否恰当。

2.看句子中多组并列成分之间先后次序是否一致。有些句子中并列词语或短语不止一组,而是多组,这样一般要求前后要保持对应关系,否则,将出现语病。

递进关系分句语序不当

【总结】关注递进关联词语,倒序检验

如果句子中出现了如“不仅……而且……”等表递进关系的关联词语,那么就要考虑它们是否构成了真正的递进关系,是不是在事理上逐层深入,在范围上由小到大。当然,也可以用“倒序法”检验

命题角度三

辨析并修改成分残缺病句

知识图要

必备知识:

方法点拨——辨析成分残缺

主语残缺

【总结】主语残缺两情形

情形一:滥用介词而使主语残缺。

介词当头审主残,意思是遇到介词“对”“在”“通过”“经过”“根据”“从”等放在句首时,一定要看看是否造成了主语残缺。

情形二:滥用省略或暗换主语而使主语残缺。

主语残缺同主语省略不同。主语残缺是指缺少了主语,从而影响意思表达。而省略主语,并不影响意思表达:①有上下文,不会影响理解。只要不引起歧义,主语是可以承接下去的,后面一句可以承前省略主语。例如:“他其实不聪明,但这回没做错。”②无主句,指根本没有主语的句子。这种句子的作用在于描述动作、变化等情况,而不在于叙述“谁”或者“什么”进行这一动作或发生这个变化。它的主语往往是不确定的,如:“上课了!”或者根本无法补充出主语,如:“下雨了。”

宾语残缺

【总结】辨析宾中,抓住特征

所谓宾语残缺,实际上是宾语中心语残缺。

残缺有两种情况:一是误把宾语的修饰语当成了宾语,二是宾语中心语前面有较复杂的定语。

因此,要辨析宾语残缺,首先要顺着谓语找宾语,尤其要注意谓语后面的成分过长或过于复杂这一特征。

谓语残缺

【总结】关注枝叶中的主谓短语

一般句子中都有主语和谓语这两部分,相比之下,谓语显得更为重要,因为谓语是陈述主语的。如果没有谓语,就弄不清主语是怎么回事了。因此,一般情况下,谓语轻易不会残缺,如果残缺,

主要有两种情形:

一是句首陈述对象缺乏相应的谓语,却另起一个头,如上面第1句;

二是枝叶成分使用主谓短语,却缺乏相应的谓语,如上面第2句,辨析仍需要查找句子主干及枝叶部分的主干。

虚词残缺

【总结】关注介词

虚词残缺主要是介词残缺。介宾短语,是由介词和其后面的名词、代词或名词性短语组合而成的,在句子中起修饰或补充说明动词的作用,表示时间、处所、方位、对象等。由于主观忽视或者客观上句子很长,往往会出现介词缺失的问题,尤其是需要两个介词连用的时候,以及介词与连词连用,该介词与连词又同形时。

方法点拨——辨析成分赘余

【总结】关注重点词语

成分赘余一般有两种情况:一是重复;二是句子里多了根本不该有的成分,造成意思不通,不好理解,主要有主语多余、谓语多余、宾语多余、附加成分多余等。成分赘余更多的是语义性赘余,有的甚至成了习惯,应特别注意。如涉及(到)、可以(堪)、付诸(于)、实属(是)、并非(是)、凯旋(归来)、(非常)悬殊、(您的)令爱、(再次)复发、(第一部)处女作、(独自)孑然一身、(更加)弥足珍贵、(人为地)蓄意破坏、(被人)贻笑大方、(各自)分道扬镳、破天荒(第一次)、(年轻的)小伙子、(正)方兴未艾等,括号里面的内容皆属于赘余成分。

成分赘余是个冷考点,而且较为隐蔽,不易被发现。对此,一方面要准确、细致地理解句子中每个词语的意思,另一方面在平时应注意积累一些习惯性赘余词语。

命题角度四

辨析并修改结构混乱病句

知识图要

必备知识:

方法点拨——辨析表意不明

指代不明

【总结】关注指示代词

在句子中指称或区别人、事物、情况的叫指示代词。指示代词分近指代词(这)和远指代词(那)。句中使用代词有使语言简洁的作用。但由于句子结构成分复杂,往往有多个陈述对象对应一个指示代词或多个指示代词对应一个陈述对象的情况,这就容易出现指代不明的问题。辨析时要关注句中的指示代词,如“这”“这些”“其”“此”等。

歧义

(一)因“结构不定”造成歧义

【总结】关注结构性歧义的几种情形

1.动词的施动方向不确定而产生歧义。如上面第3句。

2.动词的支配范围不确定而产生歧义。如:“发现了敌人的哨兵。”动词“发现”的对象是“敌人”还是“敌人的哨兵”?表意不明。可据其中一种意思改为“哨兵发现了敌人”。

3.数量短语修饰两可。如上面第2句。

4.停顿不同而造成歧义。如上面第4句。

5.“和”字造成歧义。如上面第5句。因此,在辨析时要特别关注有可能引起歧义的敏感词,如“和”“同”“与”等与数量短语。

(二)因“词义两可”造成歧义

有些词本身就有两种以上的词义,使用不当往往会造成句子的歧义。

1.动词词义两可。如“当地百姓已告政府”中的“告”有“告知”“报告给……”之义,也有“状告”“控告”之义。

2.短语语义两可。如“开刀的”,既可指执刀的医生,也可指接受手术的患者。

(三)因同音、多音字造成歧义

汉语的同音、多音字较多,有时在同一个句子中,读音不同,意义也就大相径庭,它所形成的歧义是很隐蔽的,应特别关注。

方法点拨——辨析不合逻辑

概念混乱

【总结】析并列成分,辨是否包含或交叉

解答此类试题,可从如下方面入手:

1.看到句子中有并列的词语或短语时,可分析它们之间是否存在包含关系。如“天然石及玉石、园林奇石”是并列的词语,但“天然石”包含“玉石”,因此“天然石及玉石”并列不当。

2.分析并列成分之间的概念是否存在相互交叉的情况。

否定不当

【总结】抓带有否定意义的词语,看否定句或反问句

1.抓住句子中带有否定意义的词语。如“禁止”“终止”“否认”“否定”“推翻”“排除”“免去”“取消”“忽视”“忌”“忌讳”“放弃”“难以”“拒绝”“避免”“预防”“以防”“防止”“提防”“劝阻”“阻止”等。

2.看句子是不是否定句或反问句。一般句子中有了带有否定意义的词语后,如果句子中再有“不”“没”“没有”“非”等否定副词,或句子有反问语气,就可能造成句子否定失当。

数词误用

【总结】抓数量增减,看是否赘余

1.一般来说,句子中出现了“减少”“缩小”“降低”“下降”“增加”等词语时,就要考虑倍数、分数、百分比的运用是否符合事理。“增加”要用倍数,“下降”“减少”要用分数,“升幅”“增长率”要用百分比。如“下降了一倍”显然不合逻辑。

2.一些句子常常用“左右”“前后”“上下”“以上”等词表示约数,这时也要特别注意,使用这样的词是否赘余。如“超过七成以上”,“超过”与“以上”重复。

3.句子中有“至少”“最多”“最高”“最低”“近”“约”“超过”这一类词语时,要注意它们后面搭配的应是确数,而不能是概数。

4.一些句子中常出现合成量词而造成量词误用。

主客颠倒

【总结】关注介词“对”

主体与客体存在着主要与次要、主动与被动等关系,如果颠倒了位置就可能造成关系的错位,表达的混乱。特别是使用介词“对”时,容易颠倒。

有悖事理(含自相矛盾)

【总结】明生活常理

1.看句子表达的意思是否符合事实。

2.看句子表达的意思是否合乎事理。如“须眉”是古代对男子的代称,“老年职工更是不让须眉”是将老年人与男子相比较,不合事理。

命题角度五

辨析并修改表意不明病句

知识图要

方法点拨——辨析表意不明

指代不明

【总结】关注指示代词

在句子中指称或区别人、事物、情况的叫指示代词。指示代词分近指代词(这)和远指代词(那)。句中使用代词有使语言简洁的作用。但由于句子结构成分复杂,往往有多个陈述对象对应一个指示代词或多个指示代词对应一个陈述对象的情况,这就容易出现指代不明的问题。辨析时要关注句中的指示代词,如“这”“这些”“其”“此”等。

歧义

(一)因“结构不定”造成歧义

【总结】关注结构性歧义的几种情形

1.动词的施动方向不确定而产生歧义。如上面第3句。

2.动词的支配范围不确定而产生歧义。如:“发现了敌人的哨兵。”动词“发现”的对象是“敌人”还是“敌人的哨兵”?表意不明。可据其中一种意思改为“哨兵发现了敌人”。

3.数量短语修饰两可。如上面第2句。

4.停顿不同而造成歧义。如上面第4句。

5.“和”字造成歧义。如上面第5句。因此,在辨析时要特别关注有可能引起歧义的敏感词,如“和”“同”“与”等与数量短语。

(二)因“词义两可”造成歧义

有些词本身就有两种以上的词义,使用不当往往会造成句子的歧义。

1.动词词义两可。如“当地百姓已告政府”中的“告”有“告知”“报告给……”之义,也有“状告”“控告”之义。

2.短语语义两可。如“开刀的”,既可指执刀的医生,也可指接受手术的患者。

(三)因同音、多音字造成歧义

汉语的同音、多音字较多,有时在同一个句子中,读音不同,意义也就大相径庭,它所形成的歧义是很隐蔽的,应特别关注。

命题角度六

辨析并修改不合逻辑病句

知识图要

方法点拨——辨析不合逻辑

概念混乱

【总结】析并列成分,辨是否包含或交叉

解答此类试题,可从如下方面入手:

1.看到句子中有并列的词语或短语时,可分析它们之间是否存在包含关系。如“天然石及玉石、园林奇石”是并列的词语,但“天然石”包含“玉石”,因此“天然石及玉石”并列不当。

2.分析并列成分之间的概念是否存在相互交叉的情况。

否定不当

【总结】抓带有否定意义的词语,看否定句或反问句

1.抓住句子中带有否定意义的词语。如“禁止”“终止”“否认”“否定”“推翻”“排除”“免去”“取消”“忽视”“忌”“忌讳”“放弃”“难以”“拒绝”“避免”“预防”“以防”“防止”“提防”“劝阻”“阻止”等。

2.看句子是不是否定句或反问句。一般句子中有了带有否定意义的词语后,如果句子中再有“不”“没”“没有”“非”等否定副词,或句子有反问语气,就可能造成句子否定失当。

数词误用

【总结】抓数量增减,看是否赘余

1.一般来说,句子中出现了“减少”“缩小”“降低”“下降”“增加”等词语时,就要考虑倍数、分数、百分比的运用是否符合事理。“增加”要用倍数,“下降”“减少”要用分数,“升幅”“增长率”要用百分比。如“下降了一倍”显然不合逻辑。

2.一些句子常常用“左右”“前后”“上下”“以上”等词表示约数,这时也要特别注意,使用这样的词是否赘余。如“超过七成以上”,“超过”与“以上”重复。

3.句子中有“至少”“最多”“最高”“最低”“近”“约”“超过”这一类词语时,要注意它们后面搭配的应是确数,而不能是概数。

4.一些句子中常出现合成量词而造成量词误用。

主客颠倒

【总结】关注介词“对”

主体与客体存在着主要与次要、主动与被动等关系,如果颠倒了位置就可能造成关系的错位,表达的混乱。特别是使用介词“对”时,容易颠倒。

有悖事理(含自相矛盾)

【总结】明生活常理

1.看句子表达的意思是否符合事实。

2.看句子表达的意思是否合乎事理。如“须眉”是古代对男子的代称,“老年职工更是不让须眉”是将老年人与男子相比较,不合事理。

同课章节目录