2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修1单元测试卷 第三单元 法律与教化(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修1单元测试卷 第三单元 法律与教化(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 210.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-10 08:46:43 | ||

图片预览

文档简介

第三单元法律与教化

同步练习

1.在明晚期最受大众欢迎的劝善书,是经道教传入佛门,再转手至儒门的《功过格》。它是一种将日常道德行为量化的实践手册,由晚明至清,乃至民国时期一直流传不息。明代晚期以功过格为表征的劝善思潮的兴起,从侧面反映了

A.统治者强化思想控制

B.宋明理学的现实实践

C.现实社会的世风日下

D.宗教信仰追求实用性

2.1982年,邓小平指出:“这四个方面的工作,或者叫坚持社会主义道路的四项必要保证,即:第一,体制改革;第二,建设社会主义精神文明……”同年,根据中央书记处指示,规定每年3月为“全民文明礼貌月”。共青团中央等单位也开展推动学赶先进活动。上述做法( )

A.为社会主义政治建设指明了方向 B.增强了广大人民群众的开拓创新精神

C.是党对精神文明建设的有益探索 D.表明党对精神文明建设认识日益深入

3.公元前5世纪的古希腊智者安提丰认为:“一个人应该以他最有利的方式对待法律。在众目睽睽之下,他应非常尊重法律。但当可以自主而又无人在场的情况下,他可以随本性驱动行事……”这表明

A.当时希腊人严格受到法律约束 B.直接民主使古希腊人法律观念淡薄

C.智者学派忽视了社会道德建设 D.智者学派认为法律不能干涉私人空间

4.1978年,邓小平在中央工作会议闭幕会上讲过这样一番话:“要相信绝大多数群众有判断是非的能力。一个革命政党,就怕听不到人民的声音,最可怕的是鸦雀无声。”这番话

A.发表于“文化大革命”结束时 B.促成了多党合作制度的形成

C.强调实行人民代表大会制度 D.推动了民主建设进入新阶段

5.董仲舒对子报父仇之类冷酷的血族复仇持宽容态度,对儿子违逆父亲却极力斥责,如在判决父亲犯罪、儿子该不该告发时,他认为儿子不应该告发父亲,其思想在士大夫之中引起高度认同。董仲舒的这些主张( )

A.体现了轻罪重罚原则 B.开创以经注律的传统

C.推动了法律的儒家化 D.强调司法程序的公正

6.“五刑”是中国古代官府对犯罪者所使用的五种主要刑罚的统称。早期五刑主要为肉刑,如:墨(犯人额上刺字并染以墨)、劓(割鼻)、荆(断足)、宫、大辟(死刑)。西汉以后逐步废除部分肉刑,至隋朝,五刑演变为:笞、杖、徒(剥夺自由并服劳役)、流(流放)、死。五刑的这种变化体现了( )

A.汉以来统治者深受佛教思想影响 B.倡导轻罪重罚的法家影响力减弱

C.统治者吸取秦暴戾而亡国的教训 D.倡导德治仁爱的儒家影响力增强

7.“宪政"一词具有深厚的西方政治文化背景,是近代西方资本主义政治法律制度的基本标志。有学者认为在欧美国家现代建国的历史中,对革命最好的谢幕就是宪政的出场。该学者意在

A.肯定西方国家运用立法巩固革命成果

B.说明西方宪政民主是最好的民主方式

C.强调宪政是资产阶级革命的重要前提

D.说明西方宪政是保障全体人民的利益

8.《法理概要》对市民法和万民法的定义为:……每一个民族专为自身治理制定的法律,是这个国家所特有的,叫市民法,至于出于自然理性而为全人类而制定的法,则受到所有民族的同样尊重,叫万民法,从市民法到万民法的主要原因是( )

A.罗马帝国的疆域广阔 B.罗马共和国的扩张

C.俄罗斯帝国的形成 D.东罗马帝国的征服战争

9.宋元时期清官的司法方式以清官故事和其他文学样式为载体逐渐流播;元代以降的公案戏剧以“申冤”推动剧情;及至清代,清官私访的意象塑造在官方与民间文本中得到了更为广泛的继承和发展。这些文学现象或作品( )

A.表明司法黑暗是历代王朝通病 B.隐含着民众对司法正义的追求

C.侧面反映出小说成为主流体裁 D.是政府进行道德教育的主渠道

10.英美国家实行陪审团审判,由普通民众组成的陪审团易受到媒体不当报道的影响,英国因此采取了“司法限制媒体报道”的做法。通常限制媒体报道的方式有两种:一是对某些案件的完全不公开审理;二是法院向媒体发布推迟报道某些案件的命令。这一做法( )

A.违反了程序公正的原则 B.保证了司法审判公正性

C.尊重被告人的合法权利 D.彰显英美国家法官地位

11.孙中山指出:“现在各国的考试制度,差不多都是学英国的,穷流溯源,英国的考试制度原来是从中国学过去的。”中国用考试的办法选拔文官开始于

A.西周时期的世袭制 B.汉朝的察举制

C.隋唐时的科举制 D.魏晋九品中正制

12.朱熹围绕日常生活而作《家礼》,包括通礼、冠礼、婚礼、丧礼、祭礼五部分,礼仪规范详尽细致。该礼仪很快被士庶接纳并广泛施行,成为宋元以后家庭礼仪的典范。洪武年间,朱元璋颁行《教民榜文》,宣讲“圣谕六条”,强调以里甲为基础在基层推广教化;永乐年间,明成祖将《蓝田吕氏乡约》列于性理成书,颁降天下,令人诵行;正德以后,一些硕儒乡绅倡行乡约,视乡约为维持地方秩序之妙方。这说明宋代以来:( )

A.官方意识形态推广缓慢

B.礼制趋向世俗化,社会主流价值观的强化

C.基层管理出现根本变革

D.儒学教化功能发生异化

13.1982年宪法与前面几次修订的宪法相比,不仅确认了“民主”和“法治”两项基本的宪法原则,而且明确规定了整个国家权力必须紧紧围绕“经济建设”这个中心运转。在保障人权方面,最突出的地方莫过于将“公民的基本权利和义务”调至“国家机构”之前。这些变化( )

A.开启了社会主义现代化建设新时期 B.巩固了城市经济体制改革的新成果

C.旨在确立人民民主和社会主义原则 D.顺应了新时期政治经济建设的需求

14.中共十五大报告提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”,将以往的“建设社会主义法制国家”改为“建设社会主义法治国家”。这一变化

A.有利于依法治国理念的贯彻 B.推动了思想路线的拨乱反正

C.标志我国法律体系基本形成 D.实现了国家管理的有法可依

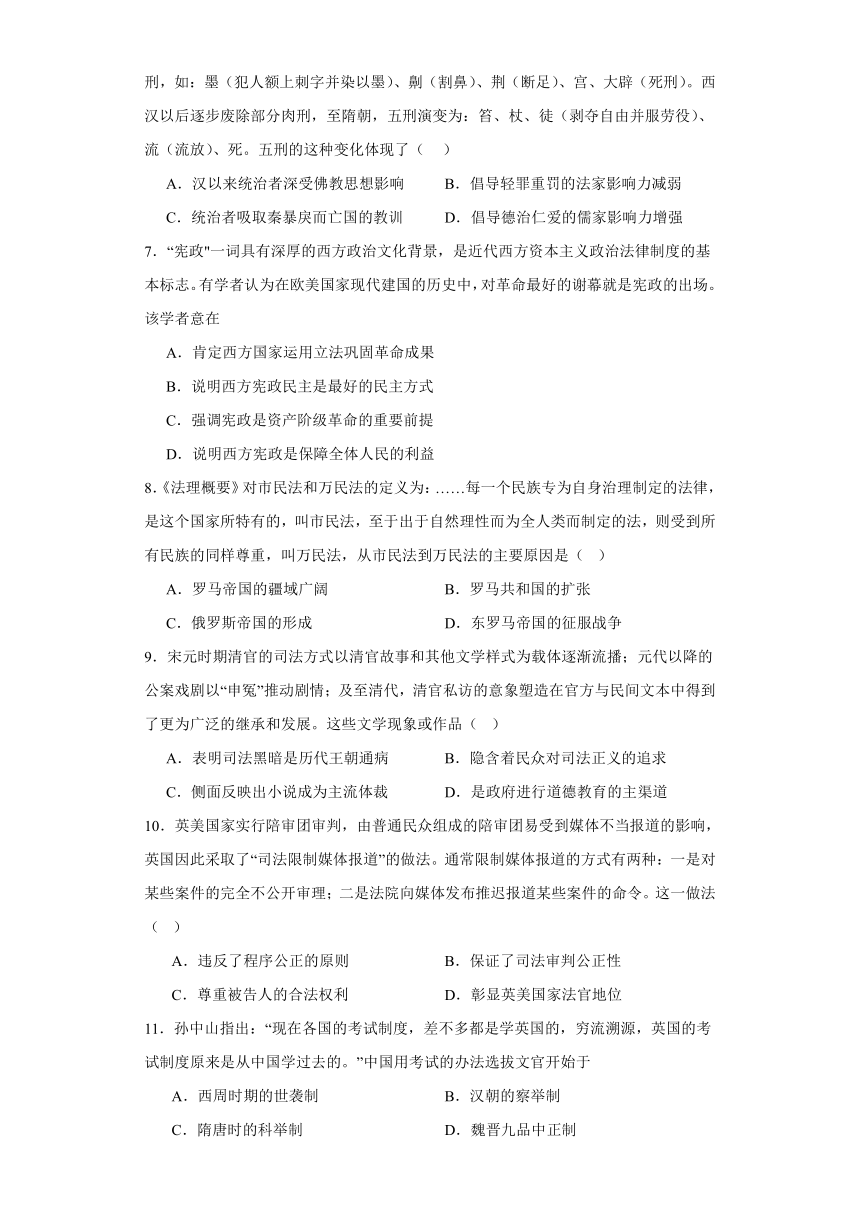

15.新中国成立后,国家开展了国籍立法工作,直至1980年第五届全国人民代表大会第三次会议最终通过了《中华人民共和国国籍法》,下图是这部法律的内容节选,它反映了

中华人民共和国国籍法(节选) 第二条中华人民共和国是统一的多民族的国家,各民族的人都具有中国国籍。 第三条中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍。 第四条父母双方或一方为中国公民,本人出生在中国,具有中国国籍。 第六条父母无国籍或国籍不明,定居在中国,本人出生在中国,具有中国国籍。 第七条外国人或无国籍人,愿意遵中中国宪法和法律;并具有下列条件之一的,可以经申请批准加入中国国籍:一、中国人的近亲属:二、定居在中国的:三、有其它正当理由。 第十条中国公民具有下列条件之一的,可以经申请批准退出中国国籍:一、外国人的近亲属:二、定居在外国的:三、有其它正当理由。

A.中国特色社会主义法律的完备 B.中国实行有条件的双国籍政策

C.国家实施全方位对外开放战略 D.国籍选择遵循平等自愿的原则

16.统治者很早就用法律来治理国家,据《左传》记载,有夏之《禹刑》、商之《汤刑》、周之《九刑》。吕思勉指出,“西周以前,刑法率取秘密主义。至春秋时,则郑铸《刑书》,晋作《刑鼎》,渐开公布刑法之端了”。法律内容由秘密而公开化,这表明春秋时期

A.德治与法治之争终结 B.国家治理方式的进步

C.地主阶级专政最终确立 D.治国理政崇尚严刑峻法

17.《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》提出:围绕婴幼儿配方食品、肉制品、乳制品等食品,督促和指导生产企业依法建立质量安全追溯体系,切实落实质量安全主体责任。可见,食品安全( )

A.是重要的政治和经济制度 B.应突出政府职能和作用

C.属于公民基本权利和义务 D.靠社会主义市场的调节

18.1998年,哈尔滨松花江水位达到历史最高的120.89米,张滨创作的新闻漫画《洪水滔滔见真情》(部分)(如下图)刊于《黑龙江日报》。这反映出( )

A.民众抗洪的真实场景 B.市场经济趋利现象明显

C.社会主旋律得到弘扬 D.干群关系得到社会认可

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 任新民(1915—2017),安徽省宁国市人,航天技术与液体火箭发动机技术专家,中国导弹与航天技术的重要开拓者之一。1945年,任新民赴美国留学,始终坚守“不唯书、不唯洋、不唯上”的座右铭。为了建设新中国,1949年他放弃高薪毅然回国,供职于哈尔滨军事工程学院,任炮兵工程系教授、火箭武器教授会主任等职。他关爱学生,所带学生大部分都成为我国导弹和航天事业的英才。20世纪60年代初在政府推动下,他主持中近程导弹发射并获得成功,之后又开始了液体中程弹道导弹的研制工作,他亲自进行分析计算,经过百余次的试验后才取得成功。他是发射中国长征一号运载火箭的技术负责人。1984年,任新民就提出了对载人航天技术进行论证和规划的建议,并在花甲之年亲自主持关于空间站问题的研讨会,晚年还撰写了诸多有关航空航天的科学著作,不断谱写中国航天事业新篇章。

——摘编自谭邦治《任新民传》

(1)根据材料并结合所学知识,概括任新民为新中国做出的重大贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,指出任新民身上所体现的精神品质。

20.阅读下列,完成下列要求。

材料一 1804年,拿破仑政府颁布《民法典》,法典的第一部分是人法,都是有关民事权利的规定;第二部分是物法,是有关各类财产所有权和其他物权的规定;第三部分是获取各类所有权的方法的规定,具体包括继承、遗嘱、还债、赠予、夫妻共同财产等相关法律条文。法典保持了革命的精神但又放弃了革命时期采取的激进措施。在法典中,没有总则和过多的抽象概念,实际规范简洁明确。

——摘编自何方宁《浅议〈法国民法典〉的立法特点及其对我国民法典制定的借鉴意义》等

材料二 2020年5月,我国颁布了《中华人民共和国民法典》,这部民法典吸收借鉴了人类法治文明建设的有益成果,整合了新中国成立以来的民事法律规范,被称为“社会生活的百科全书”,在法律体系中居于基础性地位。民法典由总则、人格权、合同、物权、婚姻家庭、继承、侵权责任七编组成,以民事权利为红线构建民法典体系。

——摘编自王利明《体系创新中国民法典的特色与贡献》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括法国《民法典》的特点并分析其颁布的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国民法典编纂的意义。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对法制建设的认识。

参考答案:

1.C2.D3.C4.D5.C6.D7.A8.A9.B10.C11.C12.B13.D14.A15.D16.B17.B18.C

19.(1)贡献:推动了中国导弹技术的艰难起步和创新发展;奠定了中国航天事业的基础,并促进了中国航天事业的巨大发展;培养了大批的优秀科技人才;编写了诸多优秀的科研著作。

(2)品质:心系国家,热爱祖国;勇于创新以及对科技的执着追求;坚韧不屈和迎难而上的开拓精神;崇高的道德风尚和严谨的治学态度。

20.(1)特点:注重财产权;形成规范体系;革命原则和传统之间的妥协;注重实际运用。

背景:罗马法的影响;法国资产阶级革命的推动;资本主义经济的发展;启蒙思想的传播;资产阶级维护自身利益的需求。

(2)意义:完善中国的法律体系;维护广大人民的合法权益;推动改革开放事业和社会主义市场经济的健康发展;推进依法治国,提升国家治理能力。

(3)认识:法制建设要立足国情,坚持实事求是的原则;法制建设要不断与时俱进;不同国家之间的法制建设可以互相学习、互相借鉴。

同步练习

1.在明晚期最受大众欢迎的劝善书,是经道教传入佛门,再转手至儒门的《功过格》。它是一种将日常道德行为量化的实践手册,由晚明至清,乃至民国时期一直流传不息。明代晚期以功过格为表征的劝善思潮的兴起,从侧面反映了

A.统治者强化思想控制

B.宋明理学的现实实践

C.现实社会的世风日下

D.宗教信仰追求实用性

2.1982年,邓小平指出:“这四个方面的工作,或者叫坚持社会主义道路的四项必要保证,即:第一,体制改革;第二,建设社会主义精神文明……”同年,根据中央书记处指示,规定每年3月为“全民文明礼貌月”。共青团中央等单位也开展推动学赶先进活动。上述做法( )

A.为社会主义政治建设指明了方向 B.增强了广大人民群众的开拓创新精神

C.是党对精神文明建设的有益探索 D.表明党对精神文明建设认识日益深入

3.公元前5世纪的古希腊智者安提丰认为:“一个人应该以他最有利的方式对待法律。在众目睽睽之下,他应非常尊重法律。但当可以自主而又无人在场的情况下,他可以随本性驱动行事……”这表明

A.当时希腊人严格受到法律约束 B.直接民主使古希腊人法律观念淡薄

C.智者学派忽视了社会道德建设 D.智者学派认为法律不能干涉私人空间

4.1978年,邓小平在中央工作会议闭幕会上讲过这样一番话:“要相信绝大多数群众有判断是非的能力。一个革命政党,就怕听不到人民的声音,最可怕的是鸦雀无声。”这番话

A.发表于“文化大革命”结束时 B.促成了多党合作制度的形成

C.强调实行人民代表大会制度 D.推动了民主建设进入新阶段

5.董仲舒对子报父仇之类冷酷的血族复仇持宽容态度,对儿子违逆父亲却极力斥责,如在判决父亲犯罪、儿子该不该告发时,他认为儿子不应该告发父亲,其思想在士大夫之中引起高度认同。董仲舒的这些主张( )

A.体现了轻罪重罚原则 B.开创以经注律的传统

C.推动了法律的儒家化 D.强调司法程序的公正

6.“五刑”是中国古代官府对犯罪者所使用的五种主要刑罚的统称。早期五刑主要为肉刑,如:墨(犯人额上刺字并染以墨)、劓(割鼻)、荆(断足)、宫、大辟(死刑)。西汉以后逐步废除部分肉刑,至隋朝,五刑演变为:笞、杖、徒(剥夺自由并服劳役)、流(流放)、死。五刑的这种变化体现了( )

A.汉以来统治者深受佛教思想影响 B.倡导轻罪重罚的法家影响力减弱

C.统治者吸取秦暴戾而亡国的教训 D.倡导德治仁爱的儒家影响力增强

7.“宪政"一词具有深厚的西方政治文化背景,是近代西方资本主义政治法律制度的基本标志。有学者认为在欧美国家现代建国的历史中,对革命最好的谢幕就是宪政的出场。该学者意在

A.肯定西方国家运用立法巩固革命成果

B.说明西方宪政民主是最好的民主方式

C.强调宪政是资产阶级革命的重要前提

D.说明西方宪政是保障全体人民的利益

8.《法理概要》对市民法和万民法的定义为:……每一个民族专为自身治理制定的法律,是这个国家所特有的,叫市民法,至于出于自然理性而为全人类而制定的法,则受到所有民族的同样尊重,叫万民法,从市民法到万民法的主要原因是( )

A.罗马帝国的疆域广阔 B.罗马共和国的扩张

C.俄罗斯帝国的形成 D.东罗马帝国的征服战争

9.宋元时期清官的司法方式以清官故事和其他文学样式为载体逐渐流播;元代以降的公案戏剧以“申冤”推动剧情;及至清代,清官私访的意象塑造在官方与民间文本中得到了更为广泛的继承和发展。这些文学现象或作品( )

A.表明司法黑暗是历代王朝通病 B.隐含着民众对司法正义的追求

C.侧面反映出小说成为主流体裁 D.是政府进行道德教育的主渠道

10.英美国家实行陪审团审判,由普通民众组成的陪审团易受到媒体不当报道的影响,英国因此采取了“司法限制媒体报道”的做法。通常限制媒体报道的方式有两种:一是对某些案件的完全不公开审理;二是法院向媒体发布推迟报道某些案件的命令。这一做法( )

A.违反了程序公正的原则 B.保证了司法审判公正性

C.尊重被告人的合法权利 D.彰显英美国家法官地位

11.孙中山指出:“现在各国的考试制度,差不多都是学英国的,穷流溯源,英国的考试制度原来是从中国学过去的。”中国用考试的办法选拔文官开始于

A.西周时期的世袭制 B.汉朝的察举制

C.隋唐时的科举制 D.魏晋九品中正制

12.朱熹围绕日常生活而作《家礼》,包括通礼、冠礼、婚礼、丧礼、祭礼五部分,礼仪规范详尽细致。该礼仪很快被士庶接纳并广泛施行,成为宋元以后家庭礼仪的典范。洪武年间,朱元璋颁行《教民榜文》,宣讲“圣谕六条”,强调以里甲为基础在基层推广教化;永乐年间,明成祖将《蓝田吕氏乡约》列于性理成书,颁降天下,令人诵行;正德以后,一些硕儒乡绅倡行乡约,视乡约为维持地方秩序之妙方。这说明宋代以来:( )

A.官方意识形态推广缓慢

B.礼制趋向世俗化,社会主流价值观的强化

C.基层管理出现根本变革

D.儒学教化功能发生异化

13.1982年宪法与前面几次修订的宪法相比,不仅确认了“民主”和“法治”两项基本的宪法原则,而且明确规定了整个国家权力必须紧紧围绕“经济建设”这个中心运转。在保障人权方面,最突出的地方莫过于将“公民的基本权利和义务”调至“国家机构”之前。这些变化( )

A.开启了社会主义现代化建设新时期 B.巩固了城市经济体制改革的新成果

C.旨在确立人民民主和社会主义原则 D.顺应了新时期政治经济建设的需求

14.中共十五大报告提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”,将以往的“建设社会主义法制国家”改为“建设社会主义法治国家”。这一变化

A.有利于依法治国理念的贯彻 B.推动了思想路线的拨乱反正

C.标志我国法律体系基本形成 D.实现了国家管理的有法可依

15.新中国成立后,国家开展了国籍立法工作,直至1980年第五届全国人民代表大会第三次会议最终通过了《中华人民共和国国籍法》,下图是这部法律的内容节选,它反映了

中华人民共和国国籍法(节选) 第二条中华人民共和国是统一的多民族的国家,各民族的人都具有中国国籍。 第三条中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍。 第四条父母双方或一方为中国公民,本人出生在中国,具有中国国籍。 第六条父母无国籍或国籍不明,定居在中国,本人出生在中国,具有中国国籍。 第七条外国人或无国籍人,愿意遵中中国宪法和法律;并具有下列条件之一的,可以经申请批准加入中国国籍:一、中国人的近亲属:二、定居在中国的:三、有其它正当理由。 第十条中国公民具有下列条件之一的,可以经申请批准退出中国国籍:一、外国人的近亲属:二、定居在外国的:三、有其它正当理由。

A.中国特色社会主义法律的完备 B.中国实行有条件的双国籍政策

C.国家实施全方位对外开放战略 D.国籍选择遵循平等自愿的原则

16.统治者很早就用法律来治理国家,据《左传》记载,有夏之《禹刑》、商之《汤刑》、周之《九刑》。吕思勉指出,“西周以前,刑法率取秘密主义。至春秋时,则郑铸《刑书》,晋作《刑鼎》,渐开公布刑法之端了”。法律内容由秘密而公开化,这表明春秋时期

A.德治与法治之争终结 B.国家治理方式的进步

C.地主阶级专政最终确立 D.治国理政崇尚严刑峻法

17.《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》提出:围绕婴幼儿配方食品、肉制品、乳制品等食品,督促和指导生产企业依法建立质量安全追溯体系,切实落实质量安全主体责任。可见,食品安全( )

A.是重要的政治和经济制度 B.应突出政府职能和作用

C.属于公民基本权利和义务 D.靠社会主义市场的调节

18.1998年,哈尔滨松花江水位达到历史最高的120.89米,张滨创作的新闻漫画《洪水滔滔见真情》(部分)(如下图)刊于《黑龙江日报》。这反映出( )

A.民众抗洪的真实场景 B.市场经济趋利现象明显

C.社会主旋律得到弘扬 D.干群关系得到社会认可

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 任新民(1915—2017),安徽省宁国市人,航天技术与液体火箭发动机技术专家,中国导弹与航天技术的重要开拓者之一。1945年,任新民赴美国留学,始终坚守“不唯书、不唯洋、不唯上”的座右铭。为了建设新中国,1949年他放弃高薪毅然回国,供职于哈尔滨军事工程学院,任炮兵工程系教授、火箭武器教授会主任等职。他关爱学生,所带学生大部分都成为我国导弹和航天事业的英才。20世纪60年代初在政府推动下,他主持中近程导弹发射并获得成功,之后又开始了液体中程弹道导弹的研制工作,他亲自进行分析计算,经过百余次的试验后才取得成功。他是发射中国长征一号运载火箭的技术负责人。1984年,任新民就提出了对载人航天技术进行论证和规划的建议,并在花甲之年亲自主持关于空间站问题的研讨会,晚年还撰写了诸多有关航空航天的科学著作,不断谱写中国航天事业新篇章。

——摘编自谭邦治《任新民传》

(1)根据材料并结合所学知识,概括任新民为新中国做出的重大贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,指出任新民身上所体现的精神品质。

20.阅读下列,完成下列要求。

材料一 1804年,拿破仑政府颁布《民法典》,法典的第一部分是人法,都是有关民事权利的规定;第二部分是物法,是有关各类财产所有权和其他物权的规定;第三部分是获取各类所有权的方法的规定,具体包括继承、遗嘱、还债、赠予、夫妻共同财产等相关法律条文。法典保持了革命的精神但又放弃了革命时期采取的激进措施。在法典中,没有总则和过多的抽象概念,实际规范简洁明确。

——摘编自何方宁《浅议〈法国民法典〉的立法特点及其对我国民法典制定的借鉴意义》等

材料二 2020年5月,我国颁布了《中华人民共和国民法典》,这部民法典吸收借鉴了人类法治文明建设的有益成果,整合了新中国成立以来的民事法律规范,被称为“社会生活的百科全书”,在法律体系中居于基础性地位。民法典由总则、人格权、合同、物权、婚姻家庭、继承、侵权责任七编组成,以民事权利为红线构建民法典体系。

——摘编自王利明《体系创新中国民法典的特色与贡献》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括法国《民法典》的特点并分析其颁布的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国民法典编纂的意义。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对法制建设的认识。

参考答案:

1.C2.D3.C4.D5.C6.D7.A8.A9.B10.C11.C12.B13.D14.A15.D16.B17.B18.C

19.(1)贡献:推动了中国导弹技术的艰难起步和创新发展;奠定了中国航天事业的基础,并促进了中国航天事业的巨大发展;培养了大批的优秀科技人才;编写了诸多优秀的科研著作。

(2)品质:心系国家,热爱祖国;勇于创新以及对科技的执着追求;坚韧不屈和迎难而上的开拓精神;崇高的道德风尚和严谨的治学态度。

20.(1)特点:注重财产权;形成规范体系;革命原则和传统之间的妥协;注重实际运用。

背景:罗马法的影响;法国资产阶级革命的推动;资本主义经济的发展;启蒙思想的传播;资产阶级维护自身利益的需求。

(2)意义:完善中国的法律体系;维护广大人民的合法权益;推动改革开放事业和社会主义市场经济的健康发展;推进依法治国,提升国家治理能力。

(3)认识:法制建设要立足国情,坚持实事求是的原则;法制建设要不断与时俱进;不同国家之间的法制建设可以互相学习、互相借鉴。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理