第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共20张PPT) 2023-2024学年高一历史统编版必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共20张PPT) 2023-2024学年高一历史统编版必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-10 15:55:13 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第7 课 隋唐制度的变化与创新

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐

统一多民族封建国家的发展

整体认知

学 习 目 标 目标1:能从汉魏以来的选官用官制度中对比分析隋唐选官制度的创新之处及其对封建专制国家政治建设的意义。

目标2:能理解三省六部制的权利结构,能对比分析秦、汉、隋唐中枢政务机构的特点并能解释二者一脉相承的制度变迁。

目标3:能说出租(庸)调制与两税法的差异,能理解赋税制度变化的原因与影响。

重点 评价科举制度、理解三生六部制的特点、租(庸)调制与两税法的影响

难点 理解隋唐制度创新是历史发展的趋势

学习检测

知识归纳

自主预学

互动学习

整体认知

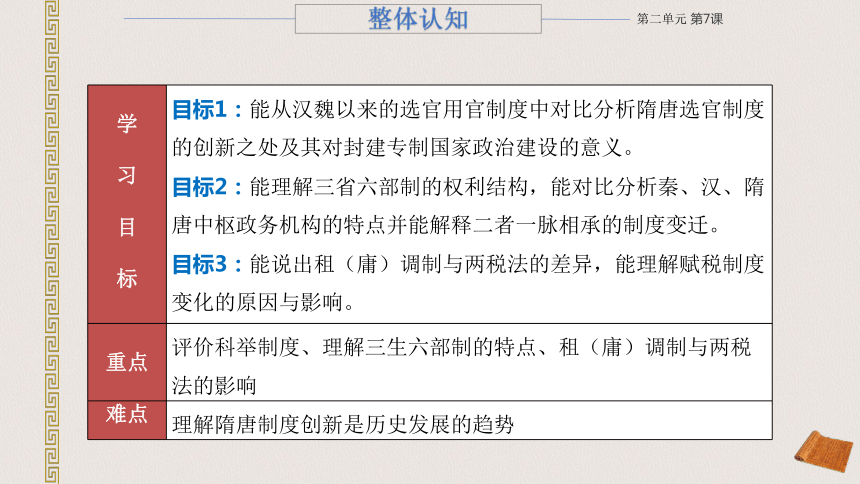

预学任务1:阅读课本第38页,说出九品中正制的选官标准。

参考答案:

九品中正制选官标准从曹魏时期的重视家世、道德和才能,演变为西晋时期主要看重家世。

学习检测

知识归纳

自主预学

互动学习

整体认知

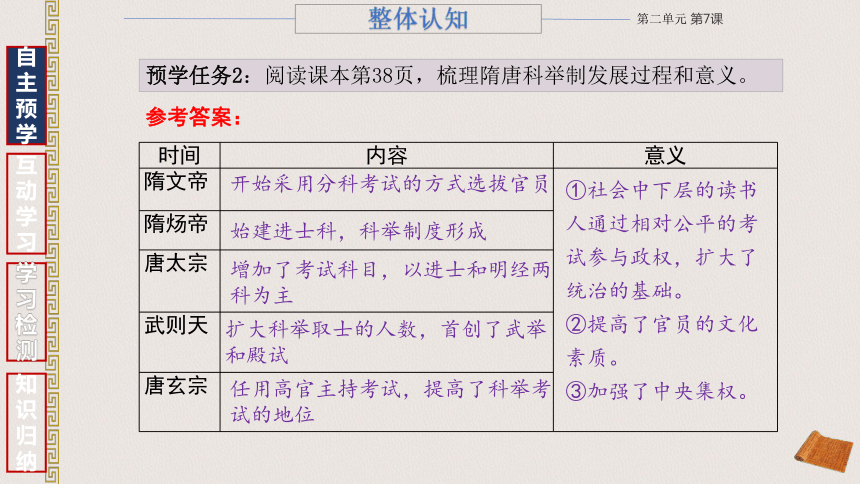

预学任务2:阅读课本第38页,梳理隋唐科举制发展过程和意义。

时间 内容 意义

隋文帝

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

参考答案:

开始采用分科考试的方式选拔官员

始建进士科,科举制度形成

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

①社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治的基础。

②提高了官员的文化素质。

③加强了中央集权。

学习检测

知识归纳

自主预学

互动学习

整体认知

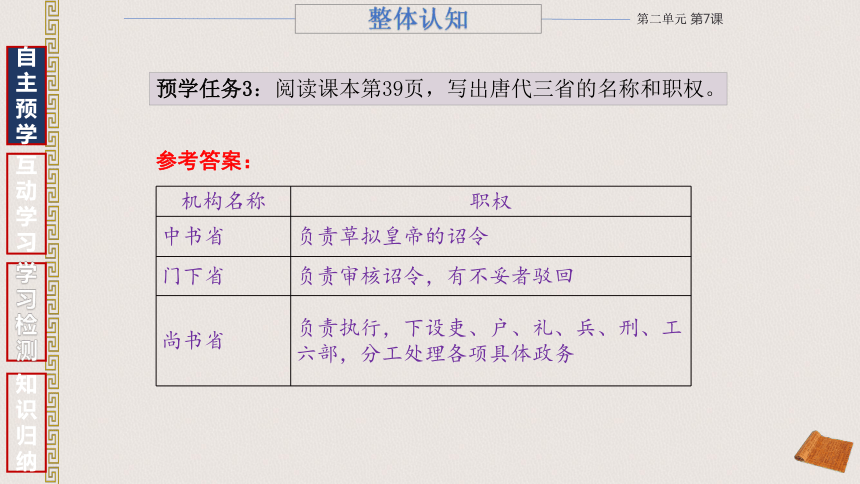

预学任务3:阅读课本第39页,写出唐代三省的名称和职权。

机构名称 职权

中书省 负责草拟皇帝的诏令

门下省 负责审核诏令,有不妥者驳回

尚书省 负责执行,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分工处理各项具体政务

参考答案:

学习检测

知识归纳

自主预学

互动学习

整体认知

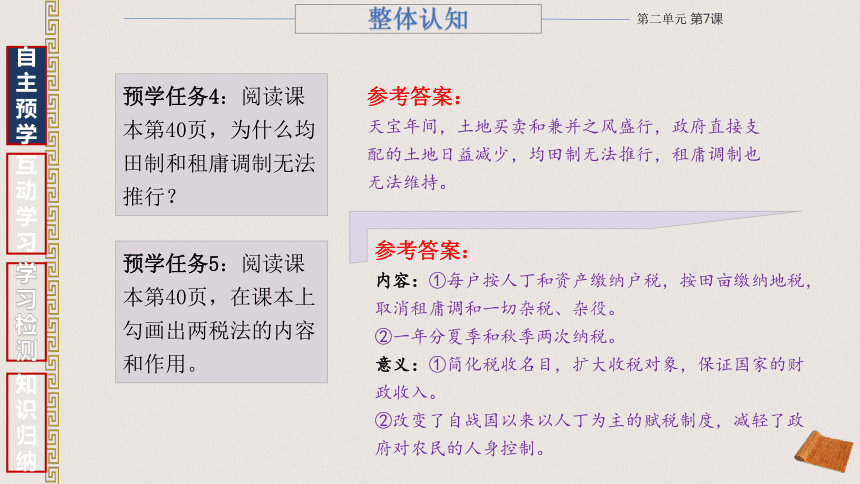

预学任务4:阅读课本第40页,为什么均田制和租庸调制无法推行?

预学任务5:阅读课本第40页,在课本上勾画出两税法的内容和作用。

参考答案:

天宝年间,土地买卖和兼并之风盛行,政府直接支配的土地日益减少,均田制无法推行,租庸调制也无法维持。

参考答案:

内容:①每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。

②一年分夏季和秋季两次纳税。

意义:①简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。

②改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

科举考试

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

目标1

能从汉魏以来的选官用官制度中对比分析隋唐选官制度的创新之处及其对封建专制国家政治建设的意义。

任务:通过阅读情境材料,能从选官制度创新中审视盛世隋唐。

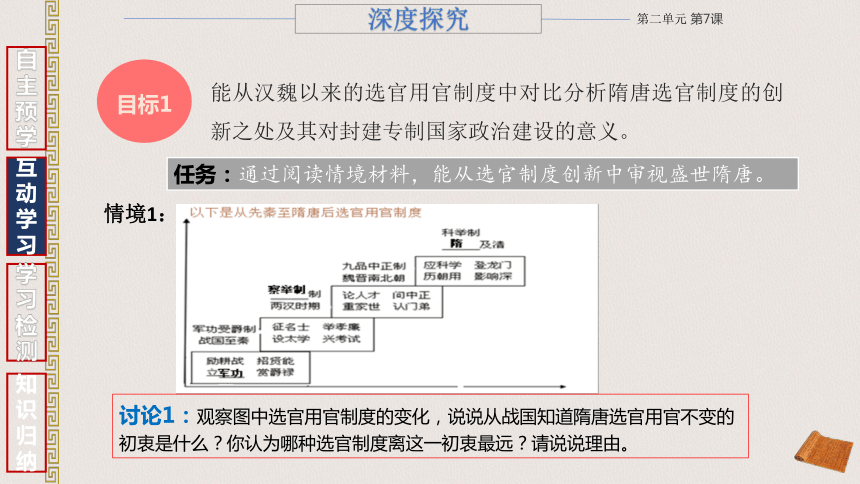

情境1:

讨论1:观察图中选官用官制度的变化,说说从战国知道隋唐选官用官不变的初衷是什么?你认为哪种选官制度离这一初衷最远?请说说理由。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

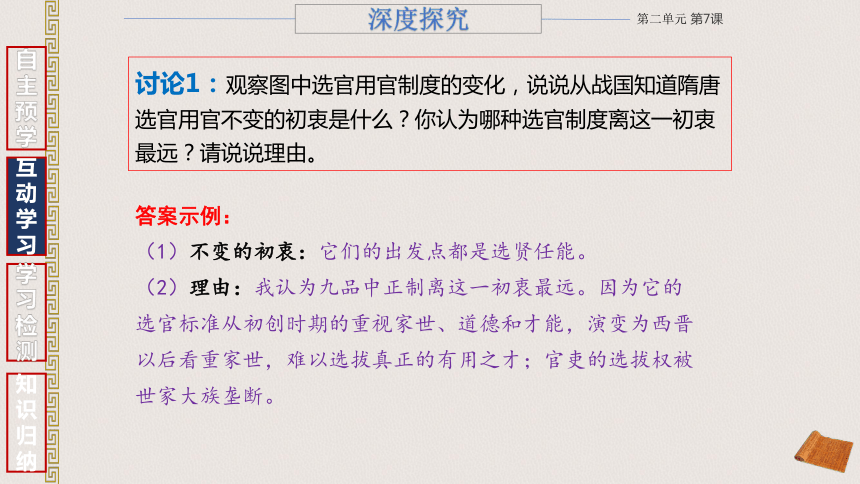

讨论1:观察图中选官用官制度的变化,说说从战国知道隋唐选官用官不变的初衷是什么?你认为哪种选官制度离这一初衷最远?请说说理由。

答案示例:

(1)不变的初衷:它们的出发点都是选贤任能。

(2)理由:我认为九品中正制离这一初衷最远。因为它的选官标准从初创时期的重视家世、道德和才能,演变为西晋以后看重家世,难以选拔真正的有用之才;官吏的选拔权被世家大族垄断。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

讨论2:通过对比分析,你觉得科举选官制度为什么成为隋唐后1300年来主流的选官制度?(要求:条理清晰、史论结合)

答案示例:

科举选官制度成为隋唐后1300年来主流的选官制度是历史的选择,科举制,它经过隋唐时期历代统治者的不断完善,对国家政府而言,解决了如何选才的制度设计问题,加强了中央集权;对民间百姓而言,提供了实现社会升迁的制度性流动空间,让社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治基础,维护了社会公平,有助于缓和社会矛盾,同时提高了官员文化素质。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

目标2

能理解三省六部制的权利结构,能对比分析秦汉、隋唐中枢政务机构以及解释二者一脉相承的制度变迁。

任务:阅读教材及课文资料,制作一张三省六部制示意图;通过研读史料,分析隋唐中枢政务机构的特点。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

史料一:

奏汉时期“三公”指三个高位官职。丞相为一人时,丞相是三公之一;丞相一分为三时,三个位置合称三公。三公无论怎么变化,皇帝助手的性质未变,有议政权,但无决策权。唐朝的“三省”是三个政府机关,是机构设置的概念。三省长官共为宰相,形成宰相集体,与皇帝一起在政事堂讨论国家大事并作出决定、制定政策。三省在国家政务的裁决和执行的过程中,互相配合、互相制衡的运行机制,叫“三省制”。三省机关从不同角度参与最高决策,在一般情况下,皇帝不能越过三省直接发布最高指示:皇帝下达的诏令,原则上须经宰相通过,加盖“中书门下之印”方能生效。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》

讨论1:请绘制一幅唐代中枢政务机构关系图。(小组合作完成)

答案示例:

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

史料二:

讨论2:请结合史实解释钱穆先生的观点。

从奏汉三公九卿制到隋唐三省六部制的演变,反映了中国古代政治文明的进步,皇帝从后台走到了前台。

——整理自钱穆《中国历代政治得失》

答案示例:

钱穆先生的这句话说明三省六部制使君主专制得到很大程度的加强。三省六部制度形成了较为完整的中央政府官僚机构,提高了行政效率,加强了中央的统治力量;相权一分为三,进一步加强了皇权,让皇帝从后台走到了前台。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

目标3

能说出租(庸)调制与两税法的差异,能理解赋税制度变化的原因与影响。

任务:通过阅读史料,从概述两税法的背景中理解租(庸)调制与两税法的差异,以及实施两税法的社会影响。

史料一:

唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,实行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持,百姓举家逃亡,规避赋税。公元780年,唐朝推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“以见居为簿,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

史料二:

阅读课本P41页:问题探究

讨论1:结合所学,概括两税法改革的背景。

答案示例:

背景:土地兼并严重,户口不实,

贫富两极分化,国家财政紧张。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

讨论2:阅读史料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

答案示例:

两税法有利之处在于简化税收名目,扩大收税对象,保证了国家的财政收入;改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制;这是我国古代赋税制度史上的转折点,以货币为主要征税方式,在一定程度上有利于商品经济的发展。其弊端表现在它会使土地兼并日愈严重;以资产为宗但资产不易估算;农民负担加重。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

思维建构

学生独立完成主干知识的网络结构化梳理,加强知识的体系化,便于理解和记忆。

下节课再见!

第7 课 隋唐制度的变化与创新

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐

统一多民族封建国家的发展

整体认知

学 习 目 标 目标1:能从汉魏以来的选官用官制度中对比分析隋唐选官制度的创新之处及其对封建专制国家政治建设的意义。

目标2:能理解三省六部制的权利结构,能对比分析秦、汉、隋唐中枢政务机构的特点并能解释二者一脉相承的制度变迁。

目标3:能说出租(庸)调制与两税法的差异,能理解赋税制度变化的原因与影响。

重点 评价科举制度、理解三生六部制的特点、租(庸)调制与两税法的影响

难点 理解隋唐制度创新是历史发展的趋势

学习检测

知识归纳

自主预学

互动学习

整体认知

预学任务1:阅读课本第38页,说出九品中正制的选官标准。

参考答案:

九品中正制选官标准从曹魏时期的重视家世、道德和才能,演变为西晋时期主要看重家世。

学习检测

知识归纳

自主预学

互动学习

整体认知

预学任务2:阅读课本第38页,梳理隋唐科举制发展过程和意义。

时间 内容 意义

隋文帝

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

参考答案:

开始采用分科考试的方式选拔官员

始建进士科,科举制度形成

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

①社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治的基础。

②提高了官员的文化素质。

③加强了中央集权。

学习检测

知识归纳

自主预学

互动学习

整体认知

预学任务3:阅读课本第39页,写出唐代三省的名称和职权。

机构名称 职权

中书省 负责草拟皇帝的诏令

门下省 负责审核诏令,有不妥者驳回

尚书省 负责执行,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分工处理各项具体政务

参考答案:

学习检测

知识归纳

自主预学

互动学习

整体认知

预学任务4:阅读课本第40页,为什么均田制和租庸调制无法推行?

预学任务5:阅读课本第40页,在课本上勾画出两税法的内容和作用。

参考答案:

天宝年间,土地买卖和兼并之风盛行,政府直接支配的土地日益减少,均田制无法推行,租庸调制也无法维持。

参考答案:

内容:①每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。

②一年分夏季和秋季两次纳税。

意义:①简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。

②改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

科举考试

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

目标1

能从汉魏以来的选官用官制度中对比分析隋唐选官制度的创新之处及其对封建专制国家政治建设的意义。

任务:通过阅读情境材料,能从选官制度创新中审视盛世隋唐。

情境1:

讨论1:观察图中选官用官制度的变化,说说从战国知道隋唐选官用官不变的初衷是什么?你认为哪种选官制度离这一初衷最远?请说说理由。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

讨论1:观察图中选官用官制度的变化,说说从战国知道隋唐选官用官不变的初衷是什么?你认为哪种选官制度离这一初衷最远?请说说理由。

答案示例:

(1)不变的初衷:它们的出发点都是选贤任能。

(2)理由:我认为九品中正制离这一初衷最远。因为它的选官标准从初创时期的重视家世、道德和才能,演变为西晋以后看重家世,难以选拔真正的有用之才;官吏的选拔权被世家大族垄断。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

讨论2:通过对比分析,你觉得科举选官制度为什么成为隋唐后1300年来主流的选官制度?(要求:条理清晰、史论结合)

答案示例:

科举选官制度成为隋唐后1300年来主流的选官制度是历史的选择,科举制,它经过隋唐时期历代统治者的不断完善,对国家政府而言,解决了如何选才的制度设计问题,加强了中央集权;对民间百姓而言,提供了实现社会升迁的制度性流动空间,让社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治基础,维护了社会公平,有助于缓和社会矛盾,同时提高了官员文化素质。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

目标2

能理解三省六部制的权利结构,能对比分析秦汉、隋唐中枢政务机构以及解释二者一脉相承的制度变迁。

任务:阅读教材及课文资料,制作一张三省六部制示意图;通过研读史料,分析隋唐中枢政务机构的特点。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

史料一:

奏汉时期“三公”指三个高位官职。丞相为一人时,丞相是三公之一;丞相一分为三时,三个位置合称三公。三公无论怎么变化,皇帝助手的性质未变,有议政权,但无决策权。唐朝的“三省”是三个政府机关,是机构设置的概念。三省长官共为宰相,形成宰相集体,与皇帝一起在政事堂讨论国家大事并作出决定、制定政策。三省在国家政务的裁决和执行的过程中,互相配合、互相制衡的运行机制,叫“三省制”。三省机关从不同角度参与最高决策,在一般情况下,皇帝不能越过三省直接发布最高指示:皇帝下达的诏令,原则上须经宰相通过,加盖“中书门下之印”方能生效。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》

讨论1:请绘制一幅唐代中枢政务机构关系图。(小组合作完成)

答案示例:

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

史料二:

讨论2:请结合史实解释钱穆先生的观点。

从奏汉三公九卿制到隋唐三省六部制的演变,反映了中国古代政治文明的进步,皇帝从后台走到了前台。

——整理自钱穆《中国历代政治得失》

答案示例:

钱穆先生的这句话说明三省六部制使君主专制得到很大程度的加强。三省六部制度形成了较为完整的中央政府官僚机构,提高了行政效率,加强了中央的统治力量;相权一分为三,进一步加强了皇权,让皇帝从后台走到了前台。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

目标3

能说出租(庸)调制与两税法的差异,能理解赋税制度变化的原因与影响。

任务:通过阅读史料,从概述两税法的背景中理解租(庸)调制与两税法的差异,以及实施两税法的社会影响。

史料一:

唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,实行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持,百姓举家逃亡,规避赋税。公元780年,唐朝推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“以见居为簿,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

史料二:

阅读课本P41页:问题探究

讨论1:结合所学,概括两税法改革的背景。

答案示例:

背景:土地兼并严重,户口不实,

贫富两极分化,国家财政紧张。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

讨论2:阅读史料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

答案示例:

两税法有利之处在于简化税收名目,扩大收税对象,保证了国家的财政收入;改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制;这是我国古代赋税制度史上的转折点,以货币为主要征税方式,在一定程度上有利于商品经济的发展。其弊端表现在它会使土地兼并日愈严重;以资产为宗但资产不易估算;农民负担加重。

学习检测

知识归纳

互动学习

自主预学

思维建构

学生独立完成主干知识的网络结构化梳理,加强知识的体系化,便于理解和记忆。

下节课再见!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进