俗世奇人课件

图片预览

文档简介

课件30张PPT。俗世奇人冯骥才俗世奇人 “俗世”是民间社会,多指下层百姓生活的民间。

“奇人”是指那些身怀绝技的民间艺人或工匠。 “俗世”是什么意思?

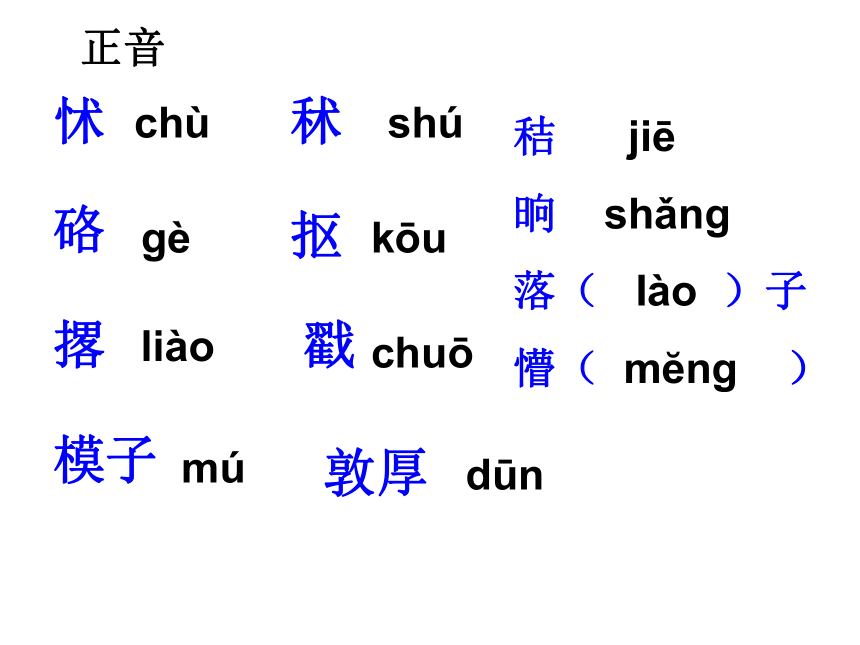

“奇人”是什么意思? 冯骥才,当代作家、画家。原籍浙江慈溪,生于天津。他的作品题材广泛,形式多样,已出版各种作品集近50余种。中篇小说《啊!》、《神鞭》,短篇小说《雕花烟斗》均获全国优秀作品奖。 《俗世奇人》共有18篇作品,每篇记述一个奇人趣事,各自独立。内容虽互不相关,但“读起来正好是天津本土的‘集体性格’”。 作者简介怵秫硌抠撂戳模子敦厚秸 jiē

晌 shǎng

落( Iào )子

懵( m?ng )

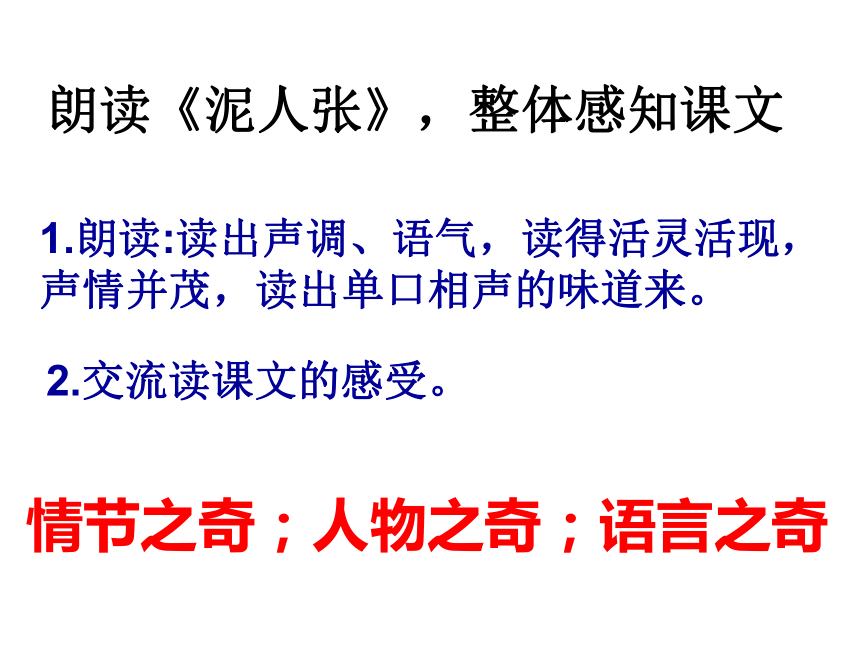

正音俗世奇人冯骥才泥人张朗读《泥人张》,整体感知课文1.朗读:读出声调、语气,读得活灵活现,

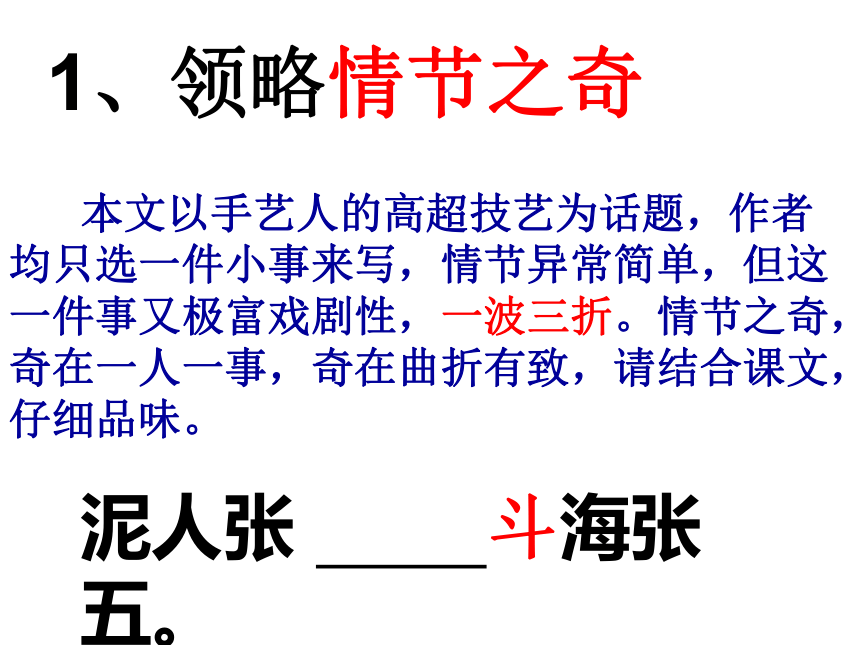

声情并茂,读出单口相声的味道来。2.交流读课文的感受。情节之奇;人物之奇;语言之奇1、领略情节之奇 本文以手艺人的高超技艺为话题,作者

均只选一件小事来写,情节异常简单,但这

一件事又极富戏剧性,一波三折。情节之奇,

奇在一人一事,奇在曲折有致,请结合课文,

仔细品味。泥人张 斗海张五。海 张 五泥 人 张2、见识人物之奇 “泥人张” 奇在什么地方?给你留下

了什么印象?泥人张-----捏泥人,单只妙手见功夫;

护尊严,一身傲骨笑权贵。奇在手艺奇,行事奇。沉稳 干练 捏泥人的水平高3、品味语言之奇 本文语言本色朴素,“津味”十足,并且幽默传神,极富表现力,无论人物语言还是叙述语言,均情趣盎然,简洁传神。请选一二例揣摩评析。1.手艺道上的人,捏泥人的"泥人张"排第一。而且,有第一,没第二,第三差着十万八千里。

(作者说泥人张的手艺"有第一,没第二,第三差着十万八千里",这么说是不是太夸张了?你怎么理解这种夸张的作用?)

品味下面的语句。揣摩语气、语调和重音,研讨括号里的问题。 作者运用了夸张的手法, 突出“泥人张”的技艺超凡绝伦,远远超出同行中人。 能够给读者留下深刻的印象,能够收到较好的表达效果。

2.海张五那边还在不停地找乐子,泥人张这边肯定把这些话在他手里的这团泥上全找回来了。

(你怎么理解句中划线的”找”字,试着将它换成其他的动词,看看表达效果有什么不同。)

“找”者,寻觅是也。一个“找”字,看出了“泥人张”以其人之道还治其人之身的机智,还看出了“海张五”自作自受的可笑。如果换成“捏、揉、做”等字眼,就只有“泥人张”一方的行为,就不易看出他的“被迫还击”和“机智应对”了。

2、“他把这泥团往桌上叭地一戳”。 (一个“戳”字看出了泥人张怎样的心理? )一个“戳”字看出了泥人张内心的愤怒、鄙夷与不屑,真是无可更易的一个字眼。 1、台上的嘛样,他捏的嘛样。

2、一个泥团砍过去?

3、天津卫是做买卖的地界儿,谁有钱谁横,官儿也怵三分。 4、吃饭的人伸脖一瞧,这泥人张真捏绝了!就赛把海张五的脑袋割下来放在桌上一般。

语言特点1、巧妙运用夸张等艺术表现手法。

2、用词凝练。3、浓郁的天津风味。 《俗世奇人》共有18篇作品。

《 张大力》 、《苏七块》、 《认牙》 、《刷子李》 、《泥人张》 、《大回》、 《死鸟》、 《蔡二少爷》 、《冯五爷》、《小达子》、 《绝盗》、《蓝眼 》 、《好嘴杨巴》 、 《酒婆》、《背头杨》 、 《青云楼主》、《小杨月楼义结李金》、《刘道元活出殡》。 推荐阅读俗世奇人冯骥才 好嘴杨巴用简洁的语言说说文章讲了什么故事。 整体感知 天津街头两位卖茶汤的高手杨七和杨巴,在给李鸿章献茶汤时被李鸿章误会,在危急关头杨巴的巧嘴不但解了危机,还让杨家茶汤名满津门。府县道台费尽心思荐“杨家茶汤”

中堂大人大动肝火摔津门名品

好嘴杨巴巧于辞令赢巨赏威名

那次,李鸿章来天津,地方的府县道台费尽心思,究竟拿嘛样的吃喝才能把中堂大人哄得高兴?京城豪门,山珍海味不新鲜,新鲜的反倒是地方风味小吃,可天津卫的小吃太粗太土:熬小鱼刺多,容易卡嗓子;炸麻花梆硬,弄不好硌牙。琢磨三天,难下决断,幸亏知府大人原是地面上走街串巷的人物,嘛都吃过,便举荐出“杨家茶汤”;茶汤粘软香甜,好吃无险,众官员一齐称好……

这是个怎样的“俗世”?李鸿章

府县道台统治阶级变化无常

逢迎拍马

不关心民生疾苦 知府大人忙叫“杨七杨八”献上茶汤。今儿,两人自打到这世上来,头次里外全新,青裤青褂,白巾白袜,一双手拿碱面洗得赛脱层皮那样干净。他俩双双将茶汤捧到李中堂面前的桌上,然后一并退后五步,垂手而立,……

这是个怎样的“俗世”?杨七

杨巴社会低层

手工艺人地位低下好手好嘴 杨七的手艺好,关键靠两手绝活。 一般茶汤是把秫米面沏好后,捏一撮芝麻洒在浮头,这样做香味只在表面,愈喝愈没味儿。杨七自有高招,他先盛半碗秫米面,便洒上一次芝麻,再盛半碗秫米面,沏好后又洒一次芝麻。这样一直喝到见了碗底都有香味。 他另一手绝活是,芝麻不用整粒的,而是先使铁锅炒过,再拿擀面杖压碎。压碎了,里面的香味才能出来。芝麻必得炒得焦黄不糊,不黄不香,太糊便苦;压碎的芝麻粒还得粗细正好,太粗费嚼,太细也就没嚼头了。这手活儿别人明知道也学不来。手艺人的能耐全在手上,此中道理跟写字画画差不多。 这里有怎样的“奇人”? 杨七的“奇”在于小吃制作中的构思的奇妙和手艺的精巧。

到了需要逢场作戏、八面玲珑、看风使舵、左右逢源的时候,就更指着杨巴那张好嘴了。 这里有怎样的“奇人”?情势紧急,要敢说;

左右为难,要巧说;

时间紧迫,要快说。…此时说话难度? 中堂大人息怒!大人有所不知,浮在上面的不是脏东西,而是碎芝麻,望中堂大人明察!

中堂大人息怒!小人的茶汤是咱天津的名吃,不知大人为何如此生气?望中堂大人明示!

中堂大人息怒!您大人有大量,就饶了小人这次吧!小人家中还有八十岁的老娘,刚出世三个月的黄毛小儿啊!“好嘴”表现在哪里?如果是你在现场会怎么说?虽如实禀告,却在羞辱中堂大人见识浅薄,反而激起中堂大人的愤怒自诩名吃,更加激怒中堂大人装可怜求饶,但自认茶汤有脏东西,中堂大人仍不会轻饶。 杨巴:“中堂大人息怒!小人不知道中堂大人不爱吃压碎的芝麻粒,惹恼了大人。大人不记小人过,饶了小人这次,今后一定痛改前非!” 杨巴说话的艺术?一是“不知道”:前面明明说“猜到”, 这儿却说“不知道”

二是“不爱吃”:让中堂大人明白怎么回事,又留足面子。杨巴说了这话的效果?他人:转危为安 自己:赏银百两 威名大震 杨巴的“奇”在什么地方? 杨巴的“奇”在于:随机应变,处乱不惊 。品味语言1、三分活,七分说,死人说活了,破货变好货,买卖人的功夫大半在嘴上。(这个句子在句式上有什么特点,有什么样的表达效果) 句式整齐,每句押韵,且短句的字数逐步增多,在意思表达上有推进的效果。2、京城豪门,山珍海味不新鲜,新鲜的反倒是地方风味小吃,可天津卫的小吃太粗太土:熬小鱼刺多,容易卡嗓子;炸麻花梆硬,弄不好硌牙。(府县道台们对招待吃食的计较,体现了他们什么心理) 府县道台们 着意揣摩李鸿章的心理,希望能投其所好,博得欢心;但天津小吃的地方特色在于其平民性和大众性,未必合乎上司的胃口,因此陷入了两难。 当时手艺人处在社会底层,地位低下,恶势力横行霸道,官吏们仗势欺人,常常威胁着他们的生存。他们一言不慎就会招来祸端。在那个社会要生存,他们只能扭曲人格,只能顺时应变。杨巴的这种嘴上功夫和应对的机敏,是手艺人在旧时代复杂的权力关系和时局中能够存身立足的需要 。所以,冯骥才给杨巴立传,不是忽略真正有绝活的杨七,也不是鼓励学习见风使舵,而是肯定在这种世俗中身份低微的手工艺人所必需的生存技巧。 这样的一个逢场作戏、丧失人格尊严的杨巴,冯骥才为什么要为他立传? 杨巴的好嘴让他化解危机并得名得利,那他有没有牺牲了什么?最后再想一想 在《泥人张》中说:“手艺人靠手吃饭,求谁?怵谁?” 但在《好嘴杨巴》中却称赞了一个手上没有绝活只是巧于辞令的杨巴,而忽略了真正有绝活的杨巴,作者的观点前后是否矛盾?旧时代的手艺人除了面对同行之间的技术竞争和商业竞争之外,时常还要面对来自旧时代官方的压力。他们要生存下去,就必须发展出各种有效的应对策略。《好嘴杨巴》一篇在表达上忽略了真正有绝活的杨七,但并没有否定杨七的价值。或许在作者看来,杨七和杨巴各自的特长都是茶汤生意能够维持所不可缺少的条件。杨七的“奇”主要是构思的奇妙和技术的纯熟。杨巴的“奇”则超越了单纯的手艺人的技巧,这种嘴上的功夫和应对的机敏,也是手艺人在旧时代复杂的权力关系和时局中能够存身立足的需要。 全文梳理

“奇人”是指那些身怀绝技的民间艺人或工匠。 “俗世”是什么意思?

“奇人”是什么意思? 冯骥才,当代作家、画家。原籍浙江慈溪,生于天津。他的作品题材广泛,形式多样,已出版各种作品集近50余种。中篇小说《啊!》、《神鞭》,短篇小说《雕花烟斗》均获全国优秀作品奖。 《俗世奇人》共有18篇作品,每篇记述一个奇人趣事,各自独立。内容虽互不相关,但“读起来正好是天津本土的‘集体性格’”。 作者简介怵秫硌抠撂戳模子敦厚秸 jiē

晌 shǎng

落( Iào )子

懵( m?ng )

正音俗世奇人冯骥才泥人张朗读《泥人张》,整体感知课文1.朗读:读出声调、语气,读得活灵活现,

声情并茂,读出单口相声的味道来。2.交流读课文的感受。情节之奇;人物之奇;语言之奇1、领略情节之奇 本文以手艺人的高超技艺为话题,作者

均只选一件小事来写,情节异常简单,但这

一件事又极富戏剧性,一波三折。情节之奇,

奇在一人一事,奇在曲折有致,请结合课文,

仔细品味。泥人张 斗海张五。海 张 五泥 人 张2、见识人物之奇 “泥人张” 奇在什么地方?给你留下

了什么印象?泥人张-----捏泥人,单只妙手见功夫;

护尊严,一身傲骨笑权贵。奇在手艺奇,行事奇。沉稳 干练 捏泥人的水平高3、品味语言之奇 本文语言本色朴素,“津味”十足,并且幽默传神,极富表现力,无论人物语言还是叙述语言,均情趣盎然,简洁传神。请选一二例揣摩评析。1.手艺道上的人,捏泥人的"泥人张"排第一。而且,有第一,没第二,第三差着十万八千里。

(作者说泥人张的手艺"有第一,没第二,第三差着十万八千里",这么说是不是太夸张了?你怎么理解这种夸张的作用?)

品味下面的语句。揣摩语气、语调和重音,研讨括号里的问题。 作者运用了夸张的手法, 突出“泥人张”的技艺超凡绝伦,远远超出同行中人。 能够给读者留下深刻的印象,能够收到较好的表达效果。

2.海张五那边还在不停地找乐子,泥人张这边肯定把这些话在他手里的这团泥上全找回来了。

(你怎么理解句中划线的”找”字,试着将它换成其他的动词,看看表达效果有什么不同。)

“找”者,寻觅是也。一个“找”字,看出了“泥人张”以其人之道还治其人之身的机智,还看出了“海张五”自作自受的可笑。如果换成“捏、揉、做”等字眼,就只有“泥人张”一方的行为,就不易看出他的“被迫还击”和“机智应对”了。

2、“他把这泥团往桌上叭地一戳”。 (一个“戳”字看出了泥人张怎样的心理? )一个“戳”字看出了泥人张内心的愤怒、鄙夷与不屑,真是无可更易的一个字眼。 1、台上的嘛样,他捏的嘛样。

2、一个泥团砍过去?

3、天津卫是做买卖的地界儿,谁有钱谁横,官儿也怵三分。 4、吃饭的人伸脖一瞧,这泥人张真捏绝了!就赛把海张五的脑袋割下来放在桌上一般。

语言特点1、巧妙运用夸张等艺术表现手法。

2、用词凝练。3、浓郁的天津风味。 《俗世奇人》共有18篇作品。

《 张大力》 、《苏七块》、 《认牙》 、《刷子李》 、《泥人张》 、《大回》、 《死鸟》、 《蔡二少爷》 、《冯五爷》、《小达子》、 《绝盗》、《蓝眼 》 、《好嘴杨巴》 、 《酒婆》、《背头杨》 、 《青云楼主》、《小杨月楼义结李金》、《刘道元活出殡》。 推荐阅读俗世奇人冯骥才 好嘴杨巴用简洁的语言说说文章讲了什么故事。 整体感知 天津街头两位卖茶汤的高手杨七和杨巴,在给李鸿章献茶汤时被李鸿章误会,在危急关头杨巴的巧嘴不但解了危机,还让杨家茶汤名满津门。府县道台费尽心思荐“杨家茶汤”

中堂大人大动肝火摔津门名品

好嘴杨巴巧于辞令赢巨赏威名

那次,李鸿章来天津,地方的府县道台费尽心思,究竟拿嘛样的吃喝才能把中堂大人哄得高兴?京城豪门,山珍海味不新鲜,新鲜的反倒是地方风味小吃,可天津卫的小吃太粗太土:熬小鱼刺多,容易卡嗓子;炸麻花梆硬,弄不好硌牙。琢磨三天,难下决断,幸亏知府大人原是地面上走街串巷的人物,嘛都吃过,便举荐出“杨家茶汤”;茶汤粘软香甜,好吃无险,众官员一齐称好……

这是个怎样的“俗世”?李鸿章

府县道台统治阶级变化无常

逢迎拍马

不关心民生疾苦 知府大人忙叫“杨七杨八”献上茶汤。今儿,两人自打到这世上来,头次里外全新,青裤青褂,白巾白袜,一双手拿碱面洗得赛脱层皮那样干净。他俩双双将茶汤捧到李中堂面前的桌上,然后一并退后五步,垂手而立,……

这是个怎样的“俗世”?杨七

杨巴社会低层

手工艺人地位低下好手好嘴 杨七的手艺好,关键靠两手绝活。 一般茶汤是把秫米面沏好后,捏一撮芝麻洒在浮头,这样做香味只在表面,愈喝愈没味儿。杨七自有高招,他先盛半碗秫米面,便洒上一次芝麻,再盛半碗秫米面,沏好后又洒一次芝麻。这样一直喝到见了碗底都有香味。 他另一手绝活是,芝麻不用整粒的,而是先使铁锅炒过,再拿擀面杖压碎。压碎了,里面的香味才能出来。芝麻必得炒得焦黄不糊,不黄不香,太糊便苦;压碎的芝麻粒还得粗细正好,太粗费嚼,太细也就没嚼头了。这手活儿别人明知道也学不来。手艺人的能耐全在手上,此中道理跟写字画画差不多。 这里有怎样的“奇人”? 杨七的“奇”在于小吃制作中的构思的奇妙和手艺的精巧。

到了需要逢场作戏、八面玲珑、看风使舵、左右逢源的时候,就更指着杨巴那张好嘴了。 这里有怎样的“奇人”?情势紧急,要敢说;

左右为难,要巧说;

时间紧迫,要快说。…此时说话难度? 中堂大人息怒!大人有所不知,浮在上面的不是脏东西,而是碎芝麻,望中堂大人明察!

中堂大人息怒!小人的茶汤是咱天津的名吃,不知大人为何如此生气?望中堂大人明示!

中堂大人息怒!您大人有大量,就饶了小人这次吧!小人家中还有八十岁的老娘,刚出世三个月的黄毛小儿啊!“好嘴”表现在哪里?如果是你在现场会怎么说?虽如实禀告,却在羞辱中堂大人见识浅薄,反而激起中堂大人的愤怒自诩名吃,更加激怒中堂大人装可怜求饶,但自认茶汤有脏东西,中堂大人仍不会轻饶。 杨巴:“中堂大人息怒!小人不知道中堂大人不爱吃压碎的芝麻粒,惹恼了大人。大人不记小人过,饶了小人这次,今后一定痛改前非!” 杨巴说话的艺术?一是“不知道”:前面明明说“猜到”, 这儿却说“不知道”

二是“不爱吃”:让中堂大人明白怎么回事,又留足面子。杨巴说了这话的效果?他人:转危为安 自己:赏银百两 威名大震 杨巴的“奇”在什么地方? 杨巴的“奇”在于:随机应变,处乱不惊 。品味语言1、三分活,七分说,死人说活了,破货变好货,买卖人的功夫大半在嘴上。(这个句子在句式上有什么特点,有什么样的表达效果) 句式整齐,每句押韵,且短句的字数逐步增多,在意思表达上有推进的效果。2、京城豪门,山珍海味不新鲜,新鲜的反倒是地方风味小吃,可天津卫的小吃太粗太土:熬小鱼刺多,容易卡嗓子;炸麻花梆硬,弄不好硌牙。(府县道台们对招待吃食的计较,体现了他们什么心理) 府县道台们 着意揣摩李鸿章的心理,希望能投其所好,博得欢心;但天津小吃的地方特色在于其平民性和大众性,未必合乎上司的胃口,因此陷入了两难。 当时手艺人处在社会底层,地位低下,恶势力横行霸道,官吏们仗势欺人,常常威胁着他们的生存。他们一言不慎就会招来祸端。在那个社会要生存,他们只能扭曲人格,只能顺时应变。杨巴的这种嘴上功夫和应对的机敏,是手艺人在旧时代复杂的权力关系和时局中能够存身立足的需要 。所以,冯骥才给杨巴立传,不是忽略真正有绝活的杨七,也不是鼓励学习见风使舵,而是肯定在这种世俗中身份低微的手工艺人所必需的生存技巧。 这样的一个逢场作戏、丧失人格尊严的杨巴,冯骥才为什么要为他立传? 杨巴的好嘴让他化解危机并得名得利,那他有没有牺牲了什么?最后再想一想 在《泥人张》中说:“手艺人靠手吃饭,求谁?怵谁?” 但在《好嘴杨巴》中却称赞了一个手上没有绝活只是巧于辞令的杨巴,而忽略了真正有绝活的杨巴,作者的观点前后是否矛盾?旧时代的手艺人除了面对同行之间的技术竞争和商业竞争之外,时常还要面对来自旧时代官方的压力。他们要生存下去,就必须发展出各种有效的应对策略。《好嘴杨巴》一篇在表达上忽略了真正有绝活的杨七,但并没有否定杨七的价值。或许在作者看来,杨七和杨巴各自的特长都是茶汤生意能够维持所不可缺少的条件。杨七的“奇”主要是构思的奇妙和技术的纯熟。杨巴的“奇”则超越了单纯的手艺人的技巧,这种嘴上的功夫和应对的机敏,也是手艺人在旧时代复杂的权力关系和时局中能够存身立足的需要。 全文梳理

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》